– O senhor não acha covarde e imoral usar mulheres portando cestos com bombas para matar inocentes nos cafés e restaurantes?

– Se os franceses me derem os seus helicópteros, podem ficar com os meus cestos.

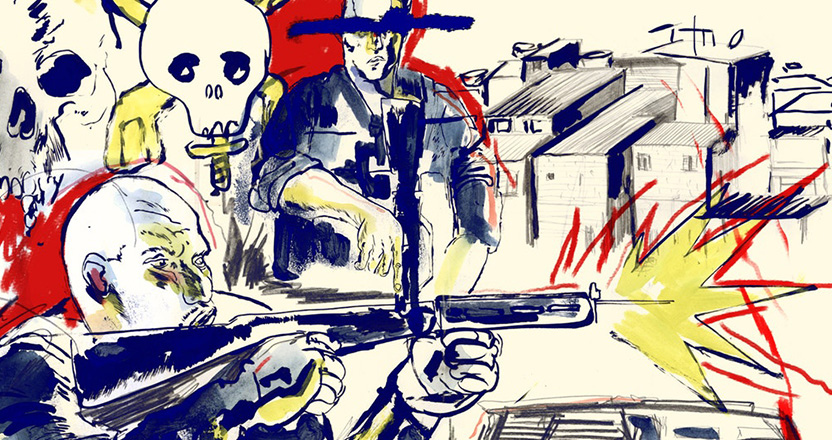

A cena acima nos convida a uma reflexão necessária sobre o emprego político da violência a partir de duas categorias fundamentais na formação do mundo contemporâneo: colonialismo e terrorismo. Não se trata de justificar, mas de entender a violência, o que nos leva à política. É ela que está por trás da guerra e, paradoxalmente, somente ela pode produzir a paz. Por isso, qualquer avaliação que atribua a violência que ora testemunhamos ao puro ódio interdita uma solução política.

Antes de desbordar o problema, proponho uma reflexão (crucial em nosso tempo): Marx disse que “se aparência e essência coincidissem, toda ciência seria supérflua.” Quando olhamos algo, temos uma impressão. Essa impressão não é capaz de nos revelar a essência do que se vê. Ao observarmos o movimento do Sol, temos a impressão de que é ele que gira ao redor da Terra, e foi a essa conclusão que incontáveis gerações chegaram antes do método científico revelar a verdadeira essência do movimento. Da mesma forma, os fenômenos sociais demandam análise amparada por categorias e método para serem compreendidos.

Dito isso, uma das impressões mais comuns sobre o conflito que inspira esse texto é aquela segundo a qual trata-se de uma guerra religiosa, movida por puro ódio. Nada mais falso.

O objetivo central da política é “produzir” segurança. Isso significa, paradoxalmente, que ela detém a violência em sua essência, já que o preço da segurança é a capacidade de empregar a violência. Assim, quando a diplomacia e a dissuasão falham, a guerra pode se tornar inevitável. Eis, de forma sumária, a fórmula de Clausewitz, cânone da estratégia moderna.

Portanto, à política atribuímos a missão da pacificação indispensável à promoção da vida em sociedade, pois as diversas dimensões dessa vida só podem se realizar após a paz. Esse raciocínio faz da segurança o ativo nº 1 da civilização como a conhecemos (ou como se tornou dominante), e ensejou a formação de Estados capazes de demarcar o que é violência legítima e o que não é.

Passados séculos desde a formação dos Estados, habitamos um mundo dividido entre as regras do Direito Internacional (um dever ser) e a política das grandes potências, que usam a força para transgredir regras. Entre o dever ser e o que a realidade de fato é há um espaço onde operam a diplomacia, a opinião pública e as dimensões econômica, social, jurídica etc. Mas, no limite, o poder decide (ou, pelo menos, tem sido assim).

Segundo a teoria Realista, o sistema internacional pode ser analisado a partir do conceito de estado de natureza hobbesiano, que reitera o paradigma que confere a pretensão do monopólio legítimo da violência aos Estados. Nesse contexto, a guerra continua sendo “um ato de força para obrigar o inimigo a fazer a nossa vontade” (Clausewitz, 2010), e não existe independente da política, mas como outra gramática dela. Por isso, o emprego político da violência tem sido um elemento permanente na política internacional, e nada sugere que o deixará de ser no horizonte tangível.

“A Europa é indefensável”, disse Césaire (2020). O sentido histórico da frase é profundo. O mundo contemporâneo é produto de uma hierarquia de nações que, de modo esquemático, pensamos em dimensões correlatas: centro e periferia. A formação desse esquema geopolítico remonta à projeção de algumas nações europeias, que primeiro consolidaram o Estado Moderno, em busca da exploração de outros continentes e povos. Em fins do século XIX, esse processo havia culminado na dominação de 86% da superfície terrestre pelos europeus (Kennedy, 1989).

E no que consiste o colonialismo? Trata-se, inicialmente, de uma relação. Fanon (1968, p. 26) escreveu: “O colono e o colonizado são velhos conhecidos. (…) É o colono que fez e continua a fazer o colonizado.” Atavicamente ligado ao colonizado, o colonizador não está invulnerável à violência que pratica. Pelo contrário: a barbárie passa a constituí-lo, com impactos dentro da fortaleza colonial.

Ato contínuo, pensemos na original interpretação de Césaire sobre o nazismo. Segundo ele, o nazismo foi o impacto do colonialismo entre os europeus (daí, não parecer casual que campos de concentração tenham aparecido antes em território africano). Então, a diferença entre a violência colonial nas Américas, África, Ásia e Oceania para aquela vivenciada por judeus e outras minorias europeias por mãos nazistas, durante a II GM, é apenas o locus: enquanto o holocausto ocorreu no centro, o colonialismo se deu na periferia. Enquanto o rei belga Leopoldo II, responsável por 10 milhões de mortes no Congo, teria disciplinado “selvagens”, Hitler cometeu o desatino de levar a barbárie ao solo “civilizado”. Depois de Auschwitz, Hitler ilustra as piores páginas escritas pela humanidade, mas Leopoldo segue imponente em estátuas pela Bélgica.

Disso concluímos que há os que devem viver e os que devem morrer (Mbembe, 2018). Essa diferenciação é uma das estruturas vertebrais das relações internacionais e está na raiz do desprezo pelo drama palestino, que também nasce no que Said (2012) classificou como “Orientalismo”: determinar o Oriente (outro) como uma caricatura que consubstancie cultural e moralmente sua subordinação política. Essa caricatura desconstrói sua humanidade e faz dele uma ameaça ao… colonizador! Ou seja: a colonização se dá não apenas pela força, mas pela aniquilação cultural do outro, negando-lhe qualquer existência fora da condição colonial, fazendo dele um sujeito ontologicamente colonizado. E quando ele renega a condição imposta, suscita a reação do colonizador amparada pela legitimidade de quem está devolvendo as coisas ao seu “devido lugar”. É essa a relação política que informa o direito em situações de apartheid e condena uma violência promovendo outra, anterior e maior, emulando da condição sine qua non do Estado, o monopólio da violência, o pretenso direito à aplicação da força contra aquele (o colonizado) que infringe a lei (o apartheid). O apartheid, pois, consiste numa ordem indisfarçadamente violenta.