domingo, 20 de julho de 2025

'Quando dormia com fome': meu testemunho sobre a fome exaustiva em Gaza

Quando fui para a cama naquela noite, estava com fome. Tentei ignorar a dor crescente no estômago, convencendo-me de que a única refeição que havia feito o dia todo era suficiente. Mas a fome não é algo que se possa silenciar — especialmente quando ela retorna dia após dia, tornando-se a norma em vez da exceção.

A fome, no entanto, não era o único peso que eu carregava naquele dia. O esforço físico necessário para sobreviver à vida cotidiana tornou-se insuportavelmente exaustivo. Desde carregar água na mão até caminhar longas distâncias — seja para o meu trabalho como jornalista ou em buscas desesperadas nos mercados por algo que nos sustentasse — tudo isso acontece sob uma dura realidade que carece até mesmo das necessidades mais básicas para a sobrevivência.

Não consigo parar de pensar nos meus pais idosos, ambos sofrendo de doenças crônicas e precisando de nutrição regular para se manterem estáveis. A cada refeição perdida, temo pela saúde deles. Depois de um esforço exaustivo e de uma busca incansável, finalmente consegui apenas um quilo de farinha. Misturamos, assamos e acabamos com oito pães pequenos. Dividimos em quatro dias — um pão por dia para cada um, meu pai e minha mãe. Não comemos para nos sentirmos satisfeitos; comemos para aguentar.

Mas tudo o que estou passando empalidece em comparação com o som dos soluços que me chegaram através de um telefonema de uma parente. Ela chorava incontrolavelmente, contando-me que sua casa estava completamente vazia de comida e que seus cinco filhos choravam de fome. Engasgando com as palavras, ela disse: "As crianças estão morrendo de fome, o mercado está vazio e eu não sei como convencê-las a dormir". Permaneci em silêncio, incapaz de encontrar uma única palavra para confortá-la — ou para salvá-los.

Pessoas começaram a desabar nas ruas de pura exaustão. O choro das crianças, os gemidos dos idosos e os rostos vazios de fome tornaram-se parte do cotidiano. Ontem, uma criança chamada Yazan Al-Dreimly morreu de fome. Yazan não foi o primeiro e não será o último — cerca de 17.000 crianças em Gaza sofrem exatamente como ele, sob o domínio implacável do cerco, da opressão e da fome.

O Ministério da Saúde de Gaza anunciou hoje, sexta-feira, que os departamentos de emergência estão recebendo um número sem precedentes de cidadãos de todas as faixas etárias, sofrendo de exaustão física severa devido à fome. O Ministério observou que centenas de casos podem enfrentar morte iminente, pois seus corpos se deterioram além dos limites da resistência humana.

A caminho do mercado, vi uma mulher pálida desmaiar no meio da rua. Ela tentou dizer alguma coisa, mas a fome a dominou antes que suas palavras pudessem nos alcançar. Enquanto escrevo estas linhas, tive que parar várias vezes, tentando recuperar o fôlego e os pensamentos. Até mesmo escrever se tornou uma tarefa exaustiva — uma tarefa que tentamos com corpos enfraquecidos e mentes sobrecarregadas pela angústia.

Nos últimos dias, a fome deixou de ser apenas um sentimento interno ou uma dor silenciosa — tornou-se uma cena vívida e viva que se desenrola diante de nossos olhos em cada rua e esquina. Vejo crianças vasculhando os escombros em busca de restos de comida ou migalhas de pão, enquanto mães sentam-se nos degraus de suas casas destruídas, abraçando seus filhos com tristeza e desamparo, observando suas respirações desacelerarem diante dos olhos, incapazes de lhes oferecer qualquer coisa.

Conheço uma vizinha idosa que sempre foi conhecida por sua paciência e generosidade. Ontem, a vi chorando baixinho atrás da porta — ela não tinha encontrado nada para cozinhar para os netos por dois dias consecutivos.

Em nosso bairro, o cheiro de uma sopa simples feita com água e algumas lentilhas — quando disponíveis — preenche o ar como se fosse um banquete. Essa fome não distingue entre jornalista, criança, paciente ou idoso; todos se tornaram vítimas do cerco e da fome. Alguns se acostumaram ao silêncio, outros engoliram as lágrimas e muitos perderam a capacidade de falar de pura dor.

Não se trata mais apenas de escassez de alimentos — é um colapso da dignidade humana. As pessoas sentem que o mundo inteiro lhes virou as costas e que a morte por inanição se tornou uma ferramenta "legítima" de pressão política. A fome não é exceção — é uma política sistemática que nos cerca de todos os lados, sob a proteção internacional e um silêncio global nada menos que vergonhoso.

Nesta dura realidade, a fome deixou de ser um sentimento passageiro — tornou-se uma característica marcante da vida cotidiana em Gaza. Ande pelas ruas e você verá mães carregando seus filhos, em busca de um pão, e pais desempregados carregando silenciosamente o peso de sua impotência. Os mercados estão vazios, a ajuda é insuficiente e as refeições são medidas não pelo prato, mas pela mordida. Agora contamos os pães da mesma forma que os remédios — dividindo-os cuidadosamente entre os membros da família, não por luxo, mas pela sobrevivência.

As pessoas aqui não buscam luxos, mas o mínimo necessário para viver. Água limpa, combustível suficiente para alimentar um pequeno fogão, remédios para aliviar a dor de um paciente ou uma refeição quente para acalmar o coração de uma mãe. A cada dia que passa, as esperanças diminuem e a pressão psicológica se intensifica. Muitas pessoas que conhecemos caíram em depressão, e algumas perderam a força para seguir em frente sem dizer uma palavra, simplesmente porque não veem horizonte ou fim próximo para esse sofrimento.

Em meio a tudo isso, a solidariedade popular não desapareceu — o que consideramos nosso último refúgio. Vizinhos compartilham a comida que conseguem reunir, amigos trocam o pouco que têm e famílias dividem o arroz ou as lentilhas restantes. Essas são tentativas de sobreviver com dignidade em tempos de fome.

Que lei no mundo permite matar de fome mais de dois milhões de pessoas? Sob qual código legal ou moral esse crime é cometido, além do crime de genocídio?

E se apenas uma criança israelense passasse fome? Quantas organizações seriam mobilizadas? Quantas declarações seriam emitidas? Quantas portas se abririam para salvá-las?

Mas aqui em Gaza, somos deixados para morrer em silêncio.

A fome, no entanto, não era o único peso que eu carregava naquele dia. O esforço físico necessário para sobreviver à vida cotidiana tornou-se insuportavelmente exaustivo. Desde carregar água na mão até caminhar longas distâncias — seja para o meu trabalho como jornalista ou em buscas desesperadas nos mercados por algo que nos sustentasse — tudo isso acontece sob uma dura realidade que carece até mesmo das necessidades mais básicas para a sobrevivência.

Não consigo parar de pensar nos meus pais idosos, ambos sofrendo de doenças crônicas e precisando de nutrição regular para se manterem estáveis. A cada refeição perdida, temo pela saúde deles. Depois de um esforço exaustivo e de uma busca incansável, finalmente consegui apenas um quilo de farinha. Misturamos, assamos e acabamos com oito pães pequenos. Dividimos em quatro dias — um pão por dia para cada um, meu pai e minha mãe. Não comemos para nos sentirmos satisfeitos; comemos para aguentar.

Mas tudo o que estou passando empalidece em comparação com o som dos soluços que me chegaram através de um telefonema de uma parente. Ela chorava incontrolavelmente, contando-me que sua casa estava completamente vazia de comida e que seus cinco filhos choravam de fome. Engasgando com as palavras, ela disse: "As crianças estão morrendo de fome, o mercado está vazio e eu não sei como convencê-las a dormir". Permaneci em silêncio, incapaz de encontrar uma única palavra para confortá-la — ou para salvá-los.

Pessoas começaram a desabar nas ruas de pura exaustão. O choro das crianças, os gemidos dos idosos e os rostos vazios de fome tornaram-se parte do cotidiano. Ontem, uma criança chamada Yazan Al-Dreimly morreu de fome. Yazan não foi o primeiro e não será o último — cerca de 17.000 crianças em Gaza sofrem exatamente como ele, sob o domínio implacável do cerco, da opressão e da fome.

O Ministério da Saúde de Gaza anunciou hoje, sexta-feira, que os departamentos de emergência estão recebendo um número sem precedentes de cidadãos de todas as faixas etárias, sofrendo de exaustão física severa devido à fome. O Ministério observou que centenas de casos podem enfrentar morte iminente, pois seus corpos se deterioram além dos limites da resistência humana.

A caminho do mercado, vi uma mulher pálida desmaiar no meio da rua. Ela tentou dizer alguma coisa, mas a fome a dominou antes que suas palavras pudessem nos alcançar. Enquanto escrevo estas linhas, tive que parar várias vezes, tentando recuperar o fôlego e os pensamentos. Até mesmo escrever se tornou uma tarefa exaustiva — uma tarefa que tentamos com corpos enfraquecidos e mentes sobrecarregadas pela angústia.

Nos últimos dias, a fome deixou de ser apenas um sentimento interno ou uma dor silenciosa — tornou-se uma cena vívida e viva que se desenrola diante de nossos olhos em cada rua e esquina. Vejo crianças vasculhando os escombros em busca de restos de comida ou migalhas de pão, enquanto mães sentam-se nos degraus de suas casas destruídas, abraçando seus filhos com tristeza e desamparo, observando suas respirações desacelerarem diante dos olhos, incapazes de lhes oferecer qualquer coisa.

Conheço uma vizinha idosa que sempre foi conhecida por sua paciência e generosidade. Ontem, a vi chorando baixinho atrás da porta — ela não tinha encontrado nada para cozinhar para os netos por dois dias consecutivos.

Em nosso bairro, o cheiro de uma sopa simples feita com água e algumas lentilhas — quando disponíveis — preenche o ar como se fosse um banquete. Essa fome não distingue entre jornalista, criança, paciente ou idoso; todos se tornaram vítimas do cerco e da fome. Alguns se acostumaram ao silêncio, outros engoliram as lágrimas e muitos perderam a capacidade de falar de pura dor.

Não se trata mais apenas de escassez de alimentos — é um colapso da dignidade humana. As pessoas sentem que o mundo inteiro lhes virou as costas e que a morte por inanição se tornou uma ferramenta "legítima" de pressão política. A fome não é exceção — é uma política sistemática que nos cerca de todos os lados, sob a proteção internacional e um silêncio global nada menos que vergonhoso.

Nesta dura realidade, a fome deixou de ser um sentimento passageiro — tornou-se uma característica marcante da vida cotidiana em Gaza. Ande pelas ruas e você verá mães carregando seus filhos, em busca de um pão, e pais desempregados carregando silenciosamente o peso de sua impotência. Os mercados estão vazios, a ajuda é insuficiente e as refeições são medidas não pelo prato, mas pela mordida. Agora contamos os pães da mesma forma que os remédios — dividindo-os cuidadosamente entre os membros da família, não por luxo, mas pela sobrevivência.

As pessoas aqui não buscam luxos, mas o mínimo necessário para viver. Água limpa, combustível suficiente para alimentar um pequeno fogão, remédios para aliviar a dor de um paciente ou uma refeição quente para acalmar o coração de uma mãe. A cada dia que passa, as esperanças diminuem e a pressão psicológica se intensifica. Muitas pessoas que conhecemos caíram em depressão, e algumas perderam a força para seguir em frente sem dizer uma palavra, simplesmente porque não veem horizonte ou fim próximo para esse sofrimento.

Em meio a tudo isso, a solidariedade popular não desapareceu — o que consideramos nosso último refúgio. Vizinhos compartilham a comida que conseguem reunir, amigos trocam o pouco que têm e famílias dividem o arroz ou as lentilhas restantes. Essas são tentativas de sobreviver com dignidade em tempos de fome.

Que lei no mundo permite matar de fome mais de dois milhões de pessoas? Sob qual código legal ou moral esse crime é cometido, além do crime de genocídio?

E se apenas uma criança israelense passasse fome? Quantas organizações seriam mobilizadas? Quantas declarações seriam emitidas? Quantas portas se abririam para salvá-las?

Mas aqui em Gaza, somos deixados para morrer em silêncio.

A fronteira está no bolso

Enquanto atravesso o Jardim do Campo Grande, salta-me à vista um grupo num piquenique. Aproximo-me e vejo, então, um insuflável enorme. É uma galinha branca, de bico vermelho, com um cabelo dourado, penteado como o de Trump, com umas mãos a sair das asas a agarrar as grades negras de uma espécie de jaula que a rodeia. Detenho-me. “Isto é o que parece?”, pergunto em inglês a um casal encostado a um banco de jardim. O homem solta uma gargalhada. “É. É um protesto anti-Trump. Vou chamar a organizadora”, diz-me desenvolto.

Aparece, então, a Maria, outra americana, de pele branca e cabelo escuro, que me explica que este ano não lhes apeteceu fazer só o piquenique do 4 de Julho. “Há poucos motivos para celebrar.” Fizeram, então, um protesto. E ali estão eles, talvez meia centena de americanos, a maior parte de meia-idade, todos a morar em Portugal. Como a maioria não se conhece, têm no peito autocolantes onde escreveram os nomes.

“O meu pai emigrou para os Estados Unidos com 14 anos, vindo do Chipre. Os meus avós foram depois. Se os meus avós fossem vivos, nunca iam acreditar que eu tinha vindo para a Europa para ter uma vida melhor”, conta-me a Maria, enquanto conversamos e me fazem perguntas sobre o Serviço Nacional de Saúde ou o sistema de propinas português. Temem ser vistos como usurpadores e garantem-me logo que trataram de arranjar seguros. São todos brancos e estão bem na vida, mas falar com uma portuguesa que lhes diz que são bem-vindos provoca-lhes um alívio visível. Ninguém quer ser o outro, o que está a mais.

Trocados dois dedos de conversa, sigo o meu caminho, ouvindo um podcast do jornal espanhol El Diário. Há uma frase que me fica na cabeça: “Ou somos imigrantes, ou somos fronteira”, diz o locutor, à medida que vai desfiando os casos: do espanhol qualificado que se sente de lado nenhum, à negra, filha de imigrantes, que tendo nascido em Espanha tem a cada passo de pedir documentos a um país onde nunca esteve, passando pelos ucranianos que vieram fugidos da guerra. “Ou somos imigrantes, ou somos fronteira.” Suponho que somos as duas coisas a maior parte do tempo.

Abro o Instagram. Há uma menina de 12 anos que chora descontroladamente. “O meu pai, o meu pai. Ele é tudo o que tenho. É ele quem toma conta de mim, quem me dá comida. O que vai ser de mim agora?”, pergunta a criança americana a quem o ICE (a polícia de fronteiras americana) acaba de prender o pai. O estômago embrulha-se-me. Todos os dias há mais um vídeo destes no feed do meu Instagram. É a brasileira a quem dois polícias encapuzados arrancam dos braços o bebé de nove meses para a levar presa. É o funcionário de uma escola primária que, com as lágrimas nos olhos, conta como a polícia aproveitou a festa de finalistas dos miúdos para levar os pais imigrantes, enquanto as crianças (elas, sim, americanas) se agarravam a chorar às pernas dos professores, sem saber quem cuidaria delas. São meninos e meninas que ainda não fizeram 10 anos, e não sabem uma palavra de inglês, que se sentam sozinhos em salas de audiências perante um juiz que vai decidir se os deporta ou não. É a mulher de meia-idade, sentada no carro, cheia de raiva e desespero, contando que levaram o vizinho, que conhecia há 30 anos e era o único cuidador da mulher acamada. “Estive há pouco tempo em Amesterdão, na casa de Anne Frank”, conta ela, enquanto explica que em Los Angeles já há quem se quotize para pagar aos vendedores ambulantes imigrantes para ficarem em casa, por terem medo do Estado. “Está a acontecer outra vez”, diz ela.

Há uma violência enorme nestes vídeos. Consigo ouvir o choro dos meus filhos em cada uma daquelas crianças. Imagino o que seja arrancarem-mos dos braços, obrigando-me a deixá-los para trás desamparados. A dor que sinto ao pensá-lo é física. E, no entanto, não chegará nunca sequer perto do que sentirão estas pessoas.

Enquanto escrevo, há milícias a varrer as ruas de Torre Pacheco, aqui ao lado, em Múrcia, Espanha. Estão a perseguir e a espancar todos os que lhes pareçam imigrantes magrebinos, porque houve um idoso espanhol que terá sido agredido por alguém dessa origem. Seguem de bastões pelas ruas, vêm de todos os lados de Espanha, partem carros e invadem lojas. Há crianças fechadas em casa, com medo. E um influencer espanhol recupera uma imagem que me parece a melhor para descrever o que se passa. “Quando fechamos formigas brancas e vermelhas num frasco, elas convivem pacificamente. Até que alguém abana o frasco. Aí, começam a matar-se furiosamente.”

Quem abana o frasco? Sabemos bem quem o abana. Por lá é o Vox, na América é Trump – que chega ao ponto de dizer que há uma coisa chamada “crime imigrante”, quando um estrangeiro que chega para trabalhar tem 60% menos probabilidades de acabar preso por ter cometido um crime do que um americano de nascença. Por cá, são outros. Mas são sempre os mesmos. Os que nos querem divididos e com medo. Os que sabem que, enquanto o frasco estiver a abanar, não vamos perceber como nos roubam a saúde, a educação e a habitação, alimentando um sistema iníquo que, cada vez mais, aumenta a desigualdade, produzindo fortunas obscenas ao mesmo ritmo que faz crescer a miséria.

“Os políticos que são contra a imigração são os mesmos que não punem quem a explora”, diz o sociólogo Hein de Haas, numa entrevista ao Público, a propósito do livro em que desmonta os mitos sobre o tema. “A ironia é que a melhor política é não ter fronteiras. Parece muito contraintuitivo, mas sabemos pela História que, quando não há fronteiras, as pessoas entram e saem. A ironia do controlo de fronteiras apertado é que se encoraja as pessoas a ficarem. Não é que ficar seja mau, mas o problema é que a maioria dos imigrantes gostaria de regressar aos seus países”. Ou, como disse Max Frisch, “queríamos trabalhadores e, em vez disso, recebemos pessoas”. Mas não as vemos como pessoas, quando muito como mão de obra e, por isso, precisamos de as desumanizar para as podermos explorar quando queremos e descartar quando não precisamos.

Enquanto espero que acabe a aula de piano dos meus filhos, há um brasileiro que inscreve a sua filha na escola. “Vim porque Portugal é muito seguro. O sétimo país mais seguro do mundo”, diz muito alto. Entro na conversa. Diz-me que sabe do que fala, afinal, é juiz lá e veio para cá fazer um mestrado para, pelo menos durante dois anos, tirar a filha adolescente daquela sociedade perigosa.

“Vim agora do partido Chega”, conta-me, explicando que lá foi porque está indignado por quererem mudar as regras de acesso à nacionalidade. Comprou um apartamento no Príncipe Real e “não podem mudar as regras a meio do jogo”. Foi pedir uma reunião. Está preocupado com as regras, mas lá me conta que a mãe, que é médica, esteve ilegal porque, tendo entrado como turista, começou a trabalhar num centro de investigação sem se lembrar de que tinha de regularizar a situação. Agora, tem medo de regressar para ver a neta e sofrer alguma sanção. “Mas ela cá gasta mais do que recebe”, garante-me ele, confiante de que a situação social é um passaporte especial. E é. A fronteira está no bolso. E quem agita o frasco, sabe bem disso.

Aparece, então, a Maria, outra americana, de pele branca e cabelo escuro, que me explica que este ano não lhes apeteceu fazer só o piquenique do 4 de Julho. “Há poucos motivos para celebrar.” Fizeram, então, um protesto. E ali estão eles, talvez meia centena de americanos, a maior parte de meia-idade, todos a morar em Portugal. Como a maioria não se conhece, têm no peito autocolantes onde escreveram os nomes.

“O meu pai emigrou para os Estados Unidos com 14 anos, vindo do Chipre. Os meus avós foram depois. Se os meus avós fossem vivos, nunca iam acreditar que eu tinha vindo para a Europa para ter uma vida melhor”, conta-me a Maria, enquanto conversamos e me fazem perguntas sobre o Serviço Nacional de Saúde ou o sistema de propinas português. Temem ser vistos como usurpadores e garantem-me logo que trataram de arranjar seguros. São todos brancos e estão bem na vida, mas falar com uma portuguesa que lhes diz que são bem-vindos provoca-lhes um alívio visível. Ninguém quer ser o outro, o que está a mais.

Trocados dois dedos de conversa, sigo o meu caminho, ouvindo um podcast do jornal espanhol El Diário. Há uma frase que me fica na cabeça: “Ou somos imigrantes, ou somos fronteira”, diz o locutor, à medida que vai desfiando os casos: do espanhol qualificado que se sente de lado nenhum, à negra, filha de imigrantes, que tendo nascido em Espanha tem a cada passo de pedir documentos a um país onde nunca esteve, passando pelos ucranianos que vieram fugidos da guerra. “Ou somos imigrantes, ou somos fronteira.” Suponho que somos as duas coisas a maior parte do tempo.

Abro o Instagram. Há uma menina de 12 anos que chora descontroladamente. “O meu pai, o meu pai. Ele é tudo o que tenho. É ele quem toma conta de mim, quem me dá comida. O que vai ser de mim agora?”, pergunta a criança americana a quem o ICE (a polícia de fronteiras americana) acaba de prender o pai. O estômago embrulha-se-me. Todos os dias há mais um vídeo destes no feed do meu Instagram. É a brasileira a quem dois polícias encapuzados arrancam dos braços o bebé de nove meses para a levar presa. É o funcionário de uma escola primária que, com as lágrimas nos olhos, conta como a polícia aproveitou a festa de finalistas dos miúdos para levar os pais imigrantes, enquanto as crianças (elas, sim, americanas) se agarravam a chorar às pernas dos professores, sem saber quem cuidaria delas. São meninos e meninas que ainda não fizeram 10 anos, e não sabem uma palavra de inglês, que se sentam sozinhos em salas de audiências perante um juiz que vai decidir se os deporta ou não. É a mulher de meia-idade, sentada no carro, cheia de raiva e desespero, contando que levaram o vizinho, que conhecia há 30 anos e era o único cuidador da mulher acamada. “Estive há pouco tempo em Amesterdão, na casa de Anne Frank”, conta ela, enquanto explica que em Los Angeles já há quem se quotize para pagar aos vendedores ambulantes imigrantes para ficarem em casa, por terem medo do Estado. “Está a acontecer outra vez”, diz ela.

Há uma violência enorme nestes vídeos. Consigo ouvir o choro dos meus filhos em cada uma daquelas crianças. Imagino o que seja arrancarem-mos dos braços, obrigando-me a deixá-los para trás desamparados. A dor que sinto ao pensá-lo é física. E, no entanto, não chegará nunca sequer perto do que sentirão estas pessoas.

Enquanto escrevo, há milícias a varrer as ruas de Torre Pacheco, aqui ao lado, em Múrcia, Espanha. Estão a perseguir e a espancar todos os que lhes pareçam imigrantes magrebinos, porque houve um idoso espanhol que terá sido agredido por alguém dessa origem. Seguem de bastões pelas ruas, vêm de todos os lados de Espanha, partem carros e invadem lojas. Há crianças fechadas em casa, com medo. E um influencer espanhol recupera uma imagem que me parece a melhor para descrever o que se passa. “Quando fechamos formigas brancas e vermelhas num frasco, elas convivem pacificamente. Até que alguém abana o frasco. Aí, começam a matar-se furiosamente.”

Quem abana o frasco? Sabemos bem quem o abana. Por lá é o Vox, na América é Trump – que chega ao ponto de dizer que há uma coisa chamada “crime imigrante”, quando um estrangeiro que chega para trabalhar tem 60% menos probabilidades de acabar preso por ter cometido um crime do que um americano de nascença. Por cá, são outros. Mas são sempre os mesmos. Os que nos querem divididos e com medo. Os que sabem que, enquanto o frasco estiver a abanar, não vamos perceber como nos roubam a saúde, a educação e a habitação, alimentando um sistema iníquo que, cada vez mais, aumenta a desigualdade, produzindo fortunas obscenas ao mesmo ritmo que faz crescer a miséria.

“Os políticos que são contra a imigração são os mesmos que não punem quem a explora”, diz o sociólogo Hein de Haas, numa entrevista ao Público, a propósito do livro em que desmonta os mitos sobre o tema. “A ironia é que a melhor política é não ter fronteiras. Parece muito contraintuitivo, mas sabemos pela História que, quando não há fronteiras, as pessoas entram e saem. A ironia do controlo de fronteiras apertado é que se encoraja as pessoas a ficarem. Não é que ficar seja mau, mas o problema é que a maioria dos imigrantes gostaria de regressar aos seus países”. Ou, como disse Max Frisch, “queríamos trabalhadores e, em vez disso, recebemos pessoas”. Mas não as vemos como pessoas, quando muito como mão de obra e, por isso, precisamos de as desumanizar para as podermos explorar quando queremos e descartar quando não precisamos.

Enquanto espero que acabe a aula de piano dos meus filhos, há um brasileiro que inscreve a sua filha na escola. “Vim porque Portugal é muito seguro. O sétimo país mais seguro do mundo”, diz muito alto. Entro na conversa. Diz-me que sabe do que fala, afinal, é juiz lá e veio para cá fazer um mestrado para, pelo menos durante dois anos, tirar a filha adolescente daquela sociedade perigosa.

“Vim agora do partido Chega”, conta-me, explicando que lá foi porque está indignado por quererem mudar as regras de acesso à nacionalidade. Comprou um apartamento no Príncipe Real e “não podem mudar as regras a meio do jogo”. Foi pedir uma reunião. Está preocupado com as regras, mas lá me conta que a mãe, que é médica, esteve ilegal porque, tendo entrado como turista, começou a trabalhar num centro de investigação sem se lembrar de que tinha de regularizar a situação. Agora, tem medo de regressar para ver a neta e sofrer alguma sanção. “Mas ela cá gasta mais do que recebe”, garante-me ele, confiante de que a situação social é um passaporte especial. E é. A fronteira está no bolso. E quem agita o frasco, sabe bem disso.

Quem quer dinheiro?

O bordão ficou famoso na TV brasileira, pois mesmo os poucos bilionários existentes, insanamente, querem mais dinheiro. Mas a questão correta é: quem precisa de mais dinheiro? Os governantes dos países mais ricos concordaram direcionar mais recursos para os fabricantes de armas, e ajustaram seus orçamentos correspondentemente. Claramente, esses dirigentes vivem num mundo distinto daquele em que labutam e sofrem mais de sete dos 8,3 bilhões de seres humanos hoje vivos!

Os gases de efeito estufa emitidos pelas atividades militares são elevadíssimos, mas não são reportadas nos inventários nacionais. Isso, devido ao forte lobby exercido pelos EUA e OTAN, lá atrás, quando se discutia o Protocolo de Kioto (1997)! Lembremos do general Eisenhower, que nos advertiu, muito antes, sobre o risco decorrente do poder e influência, sobre os governos, do complexo industrial-militar. Agora, industrial-militar-financeiro-consumista!

Claro, com loucos controlando diferentes governos nos vários espaços da geopolítica, uns chamando os outros de autocratas, há riscos militares na atualidade. Por outro lado, a história demonstra que ampliar gastos com armas e munições apenas resolve os problemas dos produtores de armas, sem garantir segurança à população. Pelo contrário, é esta que é sacrificada, bombardeada por armas cujo custo faz a alegria de seus produtores e impede o atendimento das necessidades da maioria! Democracia?

Segundo o The Guardian (22/4/25), estudo cobrindo 125 países revelou que 89% das pessoas querem ação governamental mais forte contra as mudanças climáticas, mas os dirigentes dos maiores países, ao invés de responderem às necessidades da população, optaram por ampliar gastos militares. Democracia?

Segundo estimativas, pois inexistem dados oficiais, as forças armadas dos EUA, sozinhas, emitem anualmente mais CO2 que países como Suécia e Portugal. Se fossem um país, os militares norte-americanos estariam entre os 40 maiores emissores do mundo. Mesmo nações que dizem respeitar democraticamente a vontade da maioria ocultam informações sobre as emissões dos seus militares. Estima-se que estas representem cerca de 6% das emissões globais. A partir de hoje, com maiores gastos com armas, essa proporção aumentará. Ou seja, exatamente o contrário do que a maioria da população precisa e quer. Democracias?

Com tamanha divergência entre as preocupações dos seus habitantes e os alertas dos cientistas, de um lado, e de outro as decisões dos governantes, não espanta que cresça o descrédito das populações na possibilidade de suas necessidades serem atendidas. Não espanta, também, que eleitores – sempre mal-informados sobre as intenções e alianças dos candidatos – busquem opções esdrúxulas para comandar seus países!

E, ainda pior, nossos muitos bizarros dirigentes sigam construindo, cada vez mais rapidamente, um mundo de guerras, eventos climáticos extremos, morte e desespero para nossos filhos e netos!

Os gases de efeito estufa emitidos pelas atividades militares são elevadíssimos, mas não são reportadas nos inventários nacionais. Isso, devido ao forte lobby exercido pelos EUA e OTAN, lá atrás, quando se discutia o Protocolo de Kioto (1997)! Lembremos do general Eisenhower, que nos advertiu, muito antes, sobre o risco decorrente do poder e influência, sobre os governos, do complexo industrial-militar. Agora, industrial-militar-financeiro-consumista!

Claro, com loucos controlando diferentes governos nos vários espaços da geopolítica, uns chamando os outros de autocratas, há riscos militares na atualidade. Por outro lado, a história demonstra que ampliar gastos com armas e munições apenas resolve os problemas dos produtores de armas, sem garantir segurança à população. Pelo contrário, é esta que é sacrificada, bombardeada por armas cujo custo faz a alegria de seus produtores e impede o atendimento das necessidades da maioria! Democracia?

Segundo o The Guardian (22/4/25), estudo cobrindo 125 países revelou que 89% das pessoas querem ação governamental mais forte contra as mudanças climáticas, mas os dirigentes dos maiores países, ao invés de responderem às necessidades da população, optaram por ampliar gastos militares. Democracia?

Segundo estimativas, pois inexistem dados oficiais, as forças armadas dos EUA, sozinhas, emitem anualmente mais CO2 que países como Suécia e Portugal. Se fossem um país, os militares norte-americanos estariam entre os 40 maiores emissores do mundo. Mesmo nações que dizem respeitar democraticamente a vontade da maioria ocultam informações sobre as emissões dos seus militares. Estima-se que estas representem cerca de 6% das emissões globais. A partir de hoje, com maiores gastos com armas, essa proporção aumentará. Ou seja, exatamente o contrário do que a maioria da população precisa e quer. Democracias?

Com tamanha divergência entre as preocupações dos seus habitantes e os alertas dos cientistas, de um lado, e de outro as decisões dos governantes, não espanta que cresça o descrédito das populações na possibilidade de suas necessidades serem atendidas. Não espanta, também, que eleitores – sempre mal-informados sobre as intenções e alianças dos candidatos – busquem opções esdrúxulas para comandar seus países!

E, ainda pior, nossos muitos bizarros dirigentes sigam construindo, cada vez mais rapidamente, um mundo de guerras, eventos climáticos extremos, morte e desespero para nossos filhos e netos!

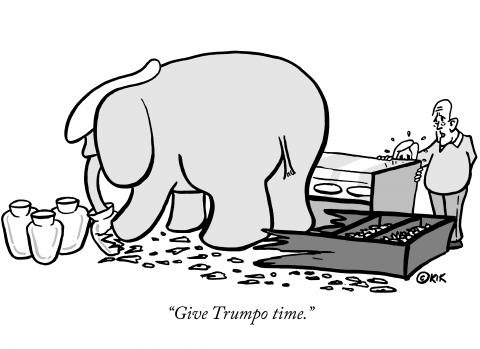

Tempo de Trump vai custar a passar

‘O tempo envelhece depressa’, ensinou o escritor italiano Antonio Tabucchi em belíssimo livro de contos publicado há anos. Quase já não conseguimos mais habitá-lo (o tempo), tamanho é nosso desassossego contemporâneo. Estamos cada vez mais aprisionados ao turbilhão do momento, à sensação de aceleração e fragilidade do mundo. Esquecemos quanto a História é apenas um rosário de momentos que o futuro se encarrega de trançar. A política, de modo geral, e os políticos medíocres, em particular, gostam pouco de elucubrações sobre o tempo — e ainda menos de ensinamentos da História. Vão atropelando para não ser atropelados por suas próprias fraquezas. Tome-se como exemplo o 45º presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Cinquenta anos atrás, o 37º ocupante da Casa Branca fora obrigado a renunciar, enrolado até o pescoço no escândalo Watergate. Para Richard Nixon, a hecatombe teve amargor pessoal. Para o resto do país, o trauma foi nacional. Ao longo dos anos seguintes, o Congresso americano empenhou-se em promulgar uma série de reformas visando a proteger as instituições democráticas e a restaurar a confiança dos americanos no governo. Foram reformas que fortaleceram a transparência e a ética públicas, aprimoraram a supervisão do Congresso, impuseram limites significativos aos poderes presidenciais. Resistiram bastante bem ao teste do tempo, até a irrupção de Trump na cena mundial. No primeiro mandato, ele escapou de dois pedidos de impeachment encaminhados pela Câmara, fatalidade histórica que poderia ter evitado seu segundo mandato. Saiu da Casa Branca literalmente pela porta dos fundos em 2020, depois de derrotado pelo democrata Joe Biden, mas renasceu legitimado nas urnas em 2024.

É desde sua segunda posse, em janeiro, que Trump passou a agir como “imperador do mundo”, expressão cunhada pelo presidente Lula em entrevista a Christiane Amanpour, da CNN Internacional. Um presidente desprovido de respeito às leis, que age como se regras fossem para tolos e normas, para perdedores. Talvez até acredite ser mesmo imperador. Já no seu primeiríssimo livro, intitulado “A arte da negociação”, de 1987, ele exaltava a arte da bravata.

— Jogo com as fantasias das pessoas — escreveu pelas mãos do ghostwriter Tony Schwartz. — As pessoas nem sempre sabem pensar grande por conta própria, mas ficam hiperfascinadas com quem é capaz disso. Querem acreditar que algo é a maior coisa do mundo, a mais espetacular e mais grandiosa. Chamo a isso de “hipérbole verdadeira”. Outros chamariam esse jogo de fraude moral.

Trump acabou revelando, na semana passada, a dimensão doentia de sua própria fantasia. Depois de anunciar a taxação dos produtos brasileiros vendidos nos Estados Unidos em 50%, deu uma explicação lapidar para os tarifaços que anda espalhando mundo afora:

— Faço porque eu posso.

Como gosta de dizer o brasileiro Frei Betto, pessoas não mudam, apenas se revelam.

Fazer, como sabemos, exige visão de longo prazo, disciplina, planejamento, compreensão de complexidades — tudo que Donald Trump desdenha por carecer desses atributos. Segundo citação frequentemente atribuída a Albert Einstein (por soar inteligente), nenhum problema pode ser resolvido a partir do mesmo grau de consciência que o criou. Pois bem, passados seis meses de governo Trump 2, nada do que ele anunciou de forma espetaculosa tem dado os resultados prometidos. A revolução tarifária destinada a “tornar a América grande novamente” corre o risco de fazer o resto do mundo conhecer-se melhor. Ucrânia e Gaza continuam com a vida civil em carne viva, com o russo Vladimir Putin e o israelense Benjamin Netanyahu dando um baile nas fantasias do americano de acabar com guerras em 24 horas. Ainda na semana passada, Netanyahu avançou mais um degrau no seu ímpeto expansionista, arrogando-se o direito de bombardear também a Síria. Putin, enquanto isso, multiplica a derrama de bombas sobre Kiev ganhando tempo e terreno.

Também a política anti-imigração de Trump — extremada, perversa, aplicada com crueldade estratégica e indiferença tática — tem obtido resultados tortos. A maré humana que conseguia atravessar a fronteira pelo México praticamente secou, tornando concreta sua principal promessa de campanha. Ao mesmo tempo, o número de americanos — inclusive republicanos — que se declaram contrários à deportação em massa de imigrantes capturados nas ruas, no trabalho, em igrejas, fábricas, plantações, escolas ou hospitais já beira os 60%. Começam a sentir o peso destrutivo do Estado policial que elegeram e prefeririam não ver.

Faltam três anos e meio para Trump terminar o mandato. Esse tempo certamente não envelhecerá depressa.

Cinquenta anos atrás, o 37º ocupante da Casa Branca fora obrigado a renunciar, enrolado até o pescoço no escândalo Watergate. Para Richard Nixon, a hecatombe teve amargor pessoal. Para o resto do país, o trauma foi nacional. Ao longo dos anos seguintes, o Congresso americano empenhou-se em promulgar uma série de reformas visando a proteger as instituições democráticas e a restaurar a confiança dos americanos no governo. Foram reformas que fortaleceram a transparência e a ética públicas, aprimoraram a supervisão do Congresso, impuseram limites significativos aos poderes presidenciais. Resistiram bastante bem ao teste do tempo, até a irrupção de Trump na cena mundial. No primeiro mandato, ele escapou de dois pedidos de impeachment encaminhados pela Câmara, fatalidade histórica que poderia ter evitado seu segundo mandato. Saiu da Casa Branca literalmente pela porta dos fundos em 2020, depois de derrotado pelo democrata Joe Biden, mas renasceu legitimado nas urnas em 2024.

É desde sua segunda posse, em janeiro, que Trump passou a agir como “imperador do mundo”, expressão cunhada pelo presidente Lula em entrevista a Christiane Amanpour, da CNN Internacional. Um presidente desprovido de respeito às leis, que age como se regras fossem para tolos e normas, para perdedores. Talvez até acredite ser mesmo imperador. Já no seu primeiríssimo livro, intitulado “A arte da negociação”, de 1987, ele exaltava a arte da bravata.

— Jogo com as fantasias das pessoas — escreveu pelas mãos do ghostwriter Tony Schwartz. — As pessoas nem sempre sabem pensar grande por conta própria, mas ficam hiperfascinadas com quem é capaz disso. Querem acreditar que algo é a maior coisa do mundo, a mais espetacular e mais grandiosa. Chamo a isso de “hipérbole verdadeira”. Outros chamariam esse jogo de fraude moral.

Trump acabou revelando, na semana passada, a dimensão doentia de sua própria fantasia. Depois de anunciar a taxação dos produtos brasileiros vendidos nos Estados Unidos em 50%, deu uma explicação lapidar para os tarifaços que anda espalhando mundo afora:

— Faço porque eu posso.

Como gosta de dizer o brasileiro Frei Betto, pessoas não mudam, apenas se revelam.

Fazer, como sabemos, exige visão de longo prazo, disciplina, planejamento, compreensão de complexidades — tudo que Donald Trump desdenha por carecer desses atributos. Segundo citação frequentemente atribuída a Albert Einstein (por soar inteligente), nenhum problema pode ser resolvido a partir do mesmo grau de consciência que o criou. Pois bem, passados seis meses de governo Trump 2, nada do que ele anunciou de forma espetaculosa tem dado os resultados prometidos. A revolução tarifária destinada a “tornar a América grande novamente” corre o risco de fazer o resto do mundo conhecer-se melhor. Ucrânia e Gaza continuam com a vida civil em carne viva, com o russo Vladimir Putin e o israelense Benjamin Netanyahu dando um baile nas fantasias do americano de acabar com guerras em 24 horas. Ainda na semana passada, Netanyahu avançou mais um degrau no seu ímpeto expansionista, arrogando-se o direito de bombardear também a Síria. Putin, enquanto isso, multiplica a derrama de bombas sobre Kiev ganhando tempo e terreno.

Também a política anti-imigração de Trump — extremada, perversa, aplicada com crueldade estratégica e indiferença tática — tem obtido resultados tortos. A maré humana que conseguia atravessar a fronteira pelo México praticamente secou, tornando concreta sua principal promessa de campanha. Ao mesmo tempo, o número de americanos — inclusive republicanos — que se declaram contrários à deportação em massa de imigrantes capturados nas ruas, no trabalho, em igrejas, fábricas, plantações, escolas ou hospitais já beira os 60%. Começam a sentir o peso destrutivo do Estado policial que elegeram e prefeririam não ver.

Faltam três anos e meio para Trump terminar o mandato. Esse tempo certamente não envelhecerá depressa.

Assinar:

Comentários (Atom)