quarta-feira, 27 de abril de 2016

Um ritual político

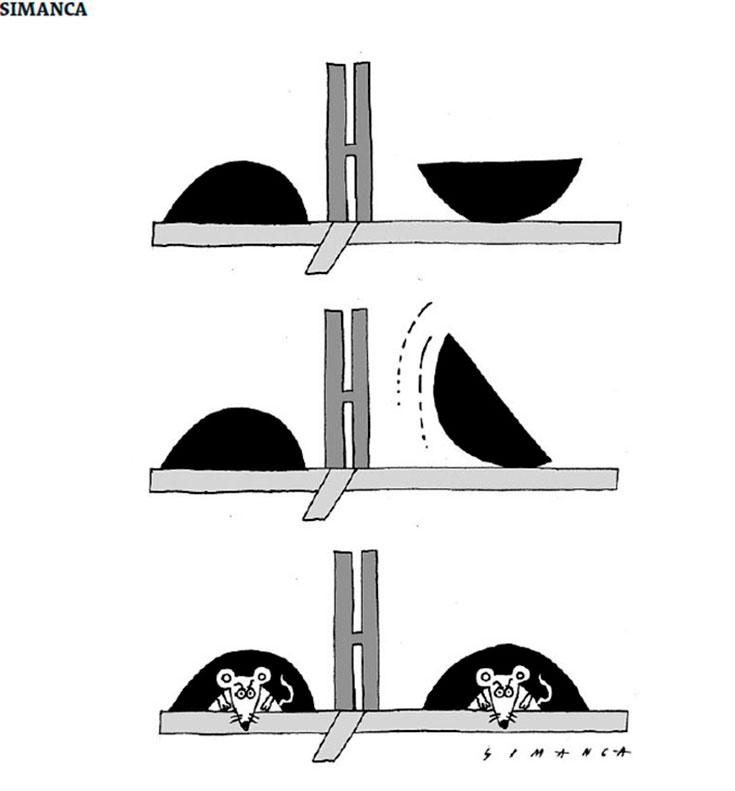

No Brasil, é uma ofensa chamar alguém de “político”, pois “ser político” é ser falso, maquinador, hipócrita e, no limite, desonesto. Quem vive fazendo “política” penderia para o lado mais vantajoso, mas – como compensação – seria o paradoxal e imprescindível negociador, cuja malandragem permite inibir o conflito, empolgar o poder e, eventualmente, fazer justiça entre bandidos.

Como o mundo é mais marcado pelos retornos do que pelos avanços, não seria exagero sugerir que a equação entre política e falsidade; ou entre política e hipocrisia, encaixa-se em sistemas de viés aristocrático. Neles, a mobilidade é lida mais como fruto de compadrio maquiavélico do que como mérito. Daí, o papel da malandragem e da mentira com suas vergonhosas consequências como estamos sofrendo nesta chamada “crise”, que é tão brasileira quanto o carnaval, o você sabe com quem está falando e a feijoada.

O ato político que divide resulta de sistemas nos quais o discordar é tão central quanto o bom senso – essa difícil arte de respeitar a opinião contrária, honrando a liberdade individual sem perder, entretanto, a capacidade de dizer não a si mesmo.

No domingo, 17 do corrente, aconteceu um rito político fora do comum. Testemunhamos em tempo real a votação do prosseguimento ou não do impeachment da presidente Dilma Rousseff. O inusitado foi o voto numa situação em que existiam duas possibilidades. Em outros termos, todos – o baixo e o alto clero, os de direita ou de esquerda, os radicais e os liberais – eram obrigados a tomar um partido, Ora, se o “político” se define também pela indefinição, pelo adiamento ou pelo ocultamento, vimos um ato contrário a toda a nossa índole pública. Nele, cada um dos 500 e tantos deputados tinha não só um tempo limitado, mas – muito pior que isso – era obrigado a dizer de que lado estava. Era, coisa rara e típica nos impedimentos, como uma confissão ou um juramento.

Vários amigos e pelo menos um querido e consagrado cronista, Ancelmo Gois, perguntaram-me por que grande parte desse meio milhar de políticos “dedicou” seu voto invocando tanto a família, quanto Deus – sem esquecer suas cidades, Estados, a Constituição e a democracia. Uma tabela publicada no The Economist(edição do dia 23) mostra a distribuição claramente, endossando um cenário muito menos carnavalesco do que pensa a nossa reação mais emocionada. Sem, é óbvio, deixar de mencionar os infelizes e intoleráveis elogios à violência e à tortura.

A invocação de Deus é mais do que rotineira no Brasil. Juramos por Deus em muitas situações e neste contexto inusitado do sim ou não, nada mais brasileiro do que usá-lo como garantia e escudo. Além disso, não se pode esquecer que o ritual para decidir sobre um processo de apuração da verdade era presidido por um indiciado e, pior ainda, contra um governo dito de esquerda e popular. Um governo que conseguiu promover, pelo erro político e pela roubalheira, um desastre econômico sem precedentes.

Ao lado da invocação divina, vem a afirmação hegemônica de que todos os deputados são gente boa e de família. Filhos dispostos a brigar pelo nome sagrado de nossas mães e esposas. A invocação da casa revela como ainda lemos a nós mesmos como um coletivo constituído muito mais por sangue e carne, do que como uma comunidade feita de leis, projetos e escolhas. Pode-se denegar um partido, mas não a filiação e a paternidade.

Neste drama do sim ou não, vi a aflição e o surto do malandro obrigado a recolher sua lábia para, forçosamente, declarar o seu lado. E do radical a revelar-se emparelhado com a morte, a violência e a tortura. Foi uma minoria que julgou não a pessoa, mas o papel e o seu lado institucional, e que exprimiu seu constrangimento diante dos paradoxos políticos ali concretizados com elegância.

Mas a verdade inescapável foi voltar a enxergar como o ritual funcionou como um espelho de nossa vida social. Em tempos de Collor, não havia bancada evangélica e quem estava no poder era a chamada “direita corrupta”. Hoje, um Deus impessoal é muito mais popular e a corrupção, infelizmente, trocou de lado.

Em geral, consternei-me com a penúria das invocações. Mas, sejamos justos, o que sairia se juntássemos meio milhar de jornalistas, professores, militares, clérigos ou doutores?

Para mim, com tudo o que deixou a desejar, esse ritual foi muito melhor do que o poço de demagogia e de incompetência que o motivou.

Uma crise tão brasileira quanto o carnaval, a feijoada e o você sabe com quem está falando?

Como o mundo é mais marcado pelos retornos do que pelos avanços, não seria exagero sugerir que a equação entre política e falsidade; ou entre política e hipocrisia, encaixa-se em sistemas de viés aristocrático. Neles, a mobilidade é lida mais como fruto de compadrio maquiavélico do que como mérito. Daí, o papel da malandragem e da mentira com suas vergonhosas consequências como estamos sofrendo nesta chamada “crise”, que é tão brasileira quanto o carnaval, o você sabe com quem está falando e a feijoada.

O ato político que divide resulta de sistemas nos quais o discordar é tão central quanto o bom senso – essa difícil arte de respeitar a opinião contrária, honrando a liberdade individual sem perder, entretanto, a capacidade de dizer não a si mesmo.

No domingo, 17 do corrente, aconteceu um rito político fora do comum. Testemunhamos em tempo real a votação do prosseguimento ou não do impeachment da presidente Dilma Rousseff. O inusitado foi o voto numa situação em que existiam duas possibilidades. Em outros termos, todos – o baixo e o alto clero, os de direita ou de esquerda, os radicais e os liberais – eram obrigados a tomar um partido, Ora, se o “político” se define também pela indefinição, pelo adiamento ou pelo ocultamento, vimos um ato contrário a toda a nossa índole pública. Nele, cada um dos 500 e tantos deputados tinha não só um tempo limitado, mas – muito pior que isso – era obrigado a dizer de que lado estava. Era, coisa rara e típica nos impedimentos, como uma confissão ou um juramento.

Vários amigos e pelo menos um querido e consagrado cronista, Ancelmo Gois, perguntaram-me por que grande parte desse meio milhar de políticos “dedicou” seu voto invocando tanto a família, quanto Deus – sem esquecer suas cidades, Estados, a Constituição e a democracia. Uma tabela publicada no The Economist(edição do dia 23) mostra a distribuição claramente, endossando um cenário muito menos carnavalesco do que pensa a nossa reação mais emocionada. Sem, é óbvio, deixar de mencionar os infelizes e intoleráveis elogios à violência e à tortura.

A invocação de Deus é mais do que rotineira no Brasil. Juramos por Deus em muitas situações e neste contexto inusitado do sim ou não, nada mais brasileiro do que usá-lo como garantia e escudo. Além disso, não se pode esquecer que o ritual para decidir sobre um processo de apuração da verdade era presidido por um indiciado e, pior ainda, contra um governo dito de esquerda e popular. Um governo que conseguiu promover, pelo erro político e pela roubalheira, um desastre econômico sem precedentes.

Ao lado da invocação divina, vem a afirmação hegemônica de que todos os deputados são gente boa e de família. Filhos dispostos a brigar pelo nome sagrado de nossas mães e esposas. A invocação da casa revela como ainda lemos a nós mesmos como um coletivo constituído muito mais por sangue e carne, do que como uma comunidade feita de leis, projetos e escolhas. Pode-se denegar um partido, mas não a filiação e a paternidade.

Neste drama do sim ou não, vi a aflição e o surto do malandro obrigado a recolher sua lábia para, forçosamente, declarar o seu lado. E do radical a revelar-se emparelhado com a morte, a violência e a tortura. Foi uma minoria que julgou não a pessoa, mas o papel e o seu lado institucional, e que exprimiu seu constrangimento diante dos paradoxos políticos ali concretizados com elegância.

Mas a verdade inescapável foi voltar a enxergar como o ritual funcionou como um espelho de nossa vida social. Em tempos de Collor, não havia bancada evangélica e quem estava no poder era a chamada “direita corrupta”. Hoje, um Deus impessoal é muito mais popular e a corrupção, infelizmente, trocou de lado.

Em geral, consternei-me com a penúria das invocações. Mas, sejamos justos, o que sairia se juntássemos meio milhar de jornalistas, professores, militares, clérigos ou doutores?

Para mim, com tudo o que deixou a desejar, esse ritual foi muito melhor do que o poço de demagogia e de incompetência que o motivou.

Uma crise tão brasileira quanto o carnaval, a feijoada e o você sabe com quem está falando?

Instabilidade presidencial

O voto na Câmara dos Deputados do Brasil mostrou de tudo. Foi solene e absurdo ao mesmo tempo, com dedicatórias pessoais como se fossem gols, livros ou canções. Também houve espanto e talvez até apologia do crime: uma dedicatória foi para o torturador de Dilma Rousseff. Isso, além da sopa de letras do sistema partidário, tudo na tela de seu televisor.

O impeachment continuará no Senado, sendo improvável que a presidenta possa detê-lo, e a disputa sobre sua caracterização vai prosseguir. Aqueles que dizem que é um golpe argumentam que não há acusações por corrupção contra a presidenta, que as pedaladas fiscais não se enquadram na categoria de crime. No entanto, os requisitos legais parecem estar bem consolidados. De fato, o Supremo Tribunal Federal aprovou o processo – posição contundente quando se leva em conta que 8 de seus 11 integrantes foram designados por Lula e Dilma.

Logo, se o mecanismo de impeachment é admitido na Constituição, não pode ser ilegal. Por outra forma, chama a atenção que a presidenta entregue o comando ao “golpista” Temer para viajar a Nova York e que ele o devolva no retorno dela, segundo estabelece a mesma Constituição. O argumento não tem suficiente peso específico.

Talvez, depois de tudo, a democracia não esteja tão mal na América Latina. Faz tempo que, com exceção da Venezuela, nem sequer conhecemos o nome de algum General

O problema é que demasiada discussão legal acaba sendo uma cortina de fumaça. O fato é que essa crise é essencialmente política e vem de algum tempo, aprofundada pela recessão e o desemprego. Em cada capítulo dessa história – Mensalão, Petrolão, Lava Jato –, a resposta do Governo sempre foi uma fuga para a frente. Tal é o caso da nomeação de Lula como chefe de Gabinete para blindá-lo perante o juiz Moro, que empurrou Dilma para a beira do precipício. Lula não pode se esquivar da própria responsabilidade, e não menor, no “Tchau, querida”.

A destituição, então, é uma saída para a tal crise. O julgamento político – o termo usado em castelhano para designar impeachment – também é um ajuizamento de todo o partido governista por sua responsabilidade política (e a redundância é válida). Pode ser que tenha havido traições, punhaladas pelas costas e cotoveladas na cara em cada chute a escanteio; esse é o jogo em questão e não só no Brasil. Golpe é outra coisa.

A crise brasileira recria a discussão sobre o parlamentarismo, sob o qual uma crise de governo não necessariamente se traduz em crise de regime político. O contrafático entre os especialistas tem sido que muitos golpes na história da América Latina teriam sido evitados em um sistema no qual a chefia de Governo estivesse separada da chefia de Estado. As crises são resolvidas com um voto de não confiança e com um recomeço. Se o Brasil fosse a Itália, a maratônica sessão do Congresso teria sido concluída com Temer como primeiro-ministro e menos trauma.

Mas a América Latina produziu um subtipo de presidencialismo flexível, com rotinas institucionais semiparlamentares – alguns países têm a figura do primeiro-ministro – e mecanismos de remoção mais simples. A realidade é que por muito menos do que se viu nesta prolongada crise brasileira, ou em qualquer das crises dos presidentes latino-americanos que no último quarto de século não completaram o mandato, os militares costumavam tomar o poder.

Hoje se critica esse presidencialismo de coalizão, talvez prematuramente. Seus sucessos são esquecidos – veja-se a estabilidade do Chile, Peru e Uruguai, por exemplo – e se passa por alto que com sistemas de partidos fragmentados – crescentemente, a norma – as coalizões são a única maneira de “formar governo”; com aspas intencionais para indicar a ênfase parlamentar. Talvez não seja preciso eliminar o governo de coalizão, mas elevar os patamares mínimos, criar mecanismos para reduzir o número e, deste modo, acabar com os “partidos de aluguel”, a sopa de letras brasileira.

A instabilidade é resultado do comportamento dos presidentes, mais que dos defeitos da instituição da presidência. Durante o superciclo do início do século, muitos governos usaram a acumulação de recursos para acumular poder e, em vários casos, assegurar-se da perpetuação – no caso do Brasil, do PT. Para tal fim foi incrementada a arbitrariedade do Executivo, alterando o equilíbrio constitucional. O ciclo político se converteu, assim, em uma mímica do ciclo econômico. O boom das commodities foi o boom do poder; a corrupção, o lubrificante das rodas.

Isso até agora, quando o ciclo econômico mudou, no Brasil e em todas as partes. Não é só o fato de que essa estratégia tenha deixado um sistema político dividido e corroído pela desconfiança. Também deixa uma oposição que, vilipendiada pelo governismo durante muito tempo, acumula ressentimento e está pronta para cobrar as dívidas. Os que buscaram a perpetuação idealizaram o melhor dos álibis institucionais: a reeleição indefinida, atributo de um sistema parlamentar, mas em um sistema hiperpresidencial sem a dissolução do governo em caso de crise, outra característica do parlamentarismo. Isso é jogar com cartas marcadas.

A moral dessa história é que as crises são inevitáveis na política. O importante é que existam mecanismos para, primeiro, neutralizar o dano e, depois, resolvê-las com celeridade. Disso se trata este semiparlamentarismo. Talvez, depois de tudo, a democracia não esteja tão mal na América Latina. Faz tempo que, com exceção da Venezuela, nem sequer conhecemos o nome de algum General.

O impeachment continuará no Senado, sendo improvável que a presidenta possa detê-lo, e a disputa sobre sua caracterização vai prosseguir. Aqueles que dizem que é um golpe argumentam que não há acusações por corrupção contra a presidenta, que as pedaladas fiscais não se enquadram na categoria de crime. No entanto, os requisitos legais parecem estar bem consolidados. De fato, o Supremo Tribunal Federal aprovou o processo – posição contundente quando se leva em conta que 8 de seus 11 integrantes foram designados por Lula e Dilma.

Logo, se o mecanismo de impeachment é admitido na Constituição, não pode ser ilegal. Por outra forma, chama a atenção que a presidenta entregue o comando ao “golpista” Temer para viajar a Nova York e que ele o devolva no retorno dela, segundo estabelece a mesma Constituição. O argumento não tem suficiente peso específico.

Talvez, depois de tudo, a democracia não esteja tão mal na América Latina. Faz tempo que, com exceção da Venezuela, nem sequer conhecemos o nome de algum General

O problema é que demasiada discussão legal acaba sendo uma cortina de fumaça. O fato é que essa crise é essencialmente política e vem de algum tempo, aprofundada pela recessão e o desemprego. Em cada capítulo dessa história – Mensalão, Petrolão, Lava Jato –, a resposta do Governo sempre foi uma fuga para a frente. Tal é o caso da nomeação de Lula como chefe de Gabinete para blindá-lo perante o juiz Moro, que empurrou Dilma para a beira do precipício. Lula não pode se esquivar da própria responsabilidade, e não menor, no “Tchau, querida”.

A destituição, então, é uma saída para a tal crise. O julgamento político – o termo usado em castelhano para designar impeachment – também é um ajuizamento de todo o partido governista por sua responsabilidade política (e a redundância é válida). Pode ser que tenha havido traições, punhaladas pelas costas e cotoveladas na cara em cada chute a escanteio; esse é o jogo em questão e não só no Brasil. Golpe é outra coisa.

A crise brasileira recria a discussão sobre o parlamentarismo, sob o qual uma crise de governo não necessariamente se traduz em crise de regime político. O contrafático entre os especialistas tem sido que muitos golpes na história da América Latina teriam sido evitados em um sistema no qual a chefia de Governo estivesse separada da chefia de Estado. As crises são resolvidas com um voto de não confiança e com um recomeço. Se o Brasil fosse a Itália, a maratônica sessão do Congresso teria sido concluída com Temer como primeiro-ministro e menos trauma.

Mas a América Latina produziu um subtipo de presidencialismo flexível, com rotinas institucionais semiparlamentares – alguns países têm a figura do primeiro-ministro – e mecanismos de remoção mais simples. A realidade é que por muito menos do que se viu nesta prolongada crise brasileira, ou em qualquer das crises dos presidentes latino-americanos que no último quarto de século não completaram o mandato, os militares costumavam tomar o poder.

Hoje se critica esse presidencialismo de coalizão, talvez prematuramente. Seus sucessos são esquecidos – veja-se a estabilidade do Chile, Peru e Uruguai, por exemplo – e se passa por alto que com sistemas de partidos fragmentados – crescentemente, a norma – as coalizões são a única maneira de “formar governo”; com aspas intencionais para indicar a ênfase parlamentar. Talvez não seja preciso eliminar o governo de coalizão, mas elevar os patamares mínimos, criar mecanismos para reduzir o número e, deste modo, acabar com os “partidos de aluguel”, a sopa de letras brasileira.

A instabilidade é resultado do comportamento dos presidentes, mais que dos defeitos da instituição da presidência. Durante o superciclo do início do século, muitos governos usaram a acumulação de recursos para acumular poder e, em vários casos, assegurar-se da perpetuação – no caso do Brasil, do PT. Para tal fim foi incrementada a arbitrariedade do Executivo, alterando o equilíbrio constitucional. O ciclo político se converteu, assim, em uma mímica do ciclo econômico. O boom das commodities foi o boom do poder; a corrupção, o lubrificante das rodas.

Isso até agora, quando o ciclo econômico mudou, no Brasil e em todas as partes. Não é só o fato de que essa estratégia tenha deixado um sistema político dividido e corroído pela desconfiança. Também deixa uma oposição que, vilipendiada pelo governismo durante muito tempo, acumula ressentimento e está pronta para cobrar as dívidas. Os que buscaram a perpetuação idealizaram o melhor dos álibis institucionais: a reeleição indefinida, atributo de um sistema parlamentar, mas em um sistema hiperpresidencial sem a dissolução do governo em caso de crise, outra característica do parlamentarismo. Isso é jogar com cartas marcadas.

A moral dessa história é que as crises são inevitáveis na política. O importante é que existam mecanismos para, primeiro, neutralizar o dano e, depois, resolvê-las com celeridade. Disso se trata este semiparlamentarismo. Talvez, depois de tudo, a democracia não esteja tão mal na América Latina. Faz tempo que, com exceção da Venezuela, nem sequer conhecemos o nome de algum General.

Eu fui PT

Eu fui PT

Empunhei bandeira, colei adesivos.

Fiz campanha, fui a comícios, usei broches que eu mesmo comprei.

Sei de cor o jingles das campanhas de Lula

Me irritei com as seguidas derrotas

Gritei fora Collor, fora FHC e até fora Globo

Chamei o plano real de golpe

Falei que o “bolsa escola” era forma do governo comprar voto dos mais pobres.

Eu fui PT por que tinha que ser

Eu sou trabalhador, e não democrata, nem liberal, nem comunista

Então o partido do Trabalhador era o lugar do cara que teve que trabalhar pra pagar a faculdade, e sabia que teria que continuar trabalhando duro pra comprar sua casa, pra pagar seu carro, pagar suas viagens.

Eu fui PT por ideologia e não fisiologia.

Não ganhei um centavo, não viajei de graça, não estudei de graça, e nem acho graça nas coisas de graça.

Eu nunca achei golpe o pedido de impeachment de Collor, nem os diversos pedidos manejados contra Itamar ou FHC.

A constituição atribuiu a representantes eleitos pelo povo a função de processar e julgar o presidente, e eu acho isso extremamente democrático.

Eu fui PT

E no ano de 2002 enviei cartões de Natal aos meus queridos amigos com a frase:

“A Esperança venceu o medo!” Eu estava trabalhando na madrugada daquele natal!

Eu fui PT,

E se as redes sociais existissem naquela época, eu compartilharia textos não de Jean Wyllys, ou Jandira, por que eu li Hélio Bicudo, Cristovam Buarque, Fernando Gabeira, eles não são mais PT

Fui PT até quando deu pra ser. Até o dia que o “T”de trabalhador foi substituído pelo “T”de trapaça, de trambique. Por que não de Traição.

O partido dos trabalhadores se agarrou ao poder, e abraçou Renan, Sarney, Collor e até o Maluf, criou fantasias e contou mentiras, soltou a mão de pessoas honestas e sérias, e foi aí que deixei de ser PT.

Eu deixei de ser PT, e me surpreendo com você

Que contesta o fato de Cunha ser o condutor do impeachment

Mas jamais contestou o fato dele ser um dos elos da aliança entre o governo e o PMDB

Eu deixei de ser PT, e me decepciono com você

Que acusa Temer de ser golpista e bandido,

Mas jamais contestou o fato dele ser, desde o primeiro mandato, o vice presidente escolhido por Dilma

Eu deixei de ser PT, e me assusto com você

Que ao ouvir uma gravação não comenta o conteúdo, simplesmente afirma que escuta foi ilegal.

Que diante de uma delação pautada em provas, limita-se a falar em vazamento seletivo.

Que de frente a evidências de fraude, corrupção e tantos crimes, ataca a imprensa, a polícia e o Juiz.

Eu deixei de ser PT, e me envergonho de você

Que aplaude políticos processados, julgados e condenados que entram de punho erguidos na cadeia como se fossem vencedores e não ladrões

Que afirma que o mensalão não existiu, que não há escândalo da Petrobras, que não é dono do sítio, nem do apartamento.... Que nunca soube de nada.

Que afirma que não há crime em uma prática absolutamente ilícita só por que ela já foi feita por outros.

Eu deixei de ser PT, e me incomodo com você

Que vai as manifestações da CUT cheias de balões, camisetas vermelhas, e enormes palcos, tendas e militantes pagos, tudo custeado com dinheiro obrigatoriamente sacado dos salários de trabalhadores todos os anos com o nome de imposto sindical.

Eu deixei de ser PT, e não entendo você

Que fala em defesa da democracia, e afirma que pode ser golpe uma decisão de um congresso eleito pelo povo.

Que fala em voto livre, mas aceita a compra parlamentares com cargos e dinheiro

Eu deixei de ser partido, continuo trabalhador... e você?

Marcio Augusto Costa (narração de Silvio Matos)

O fascismo seletivo das lhamas esquerdistas e a defesa jurídica a elas

A esquerda ganha cada vez mais destaque em seus ataques histéricos, como visto no caso envolvendo ex-BBB Jean Wyllys, inventor das cusparadas de empoderamento. Também recentemente, José de Abreu (sim, o ator global) cuspiu na cara de um casal no restaurante, chamando-os de covarde, e postou tal fato no twitter, em pose de orgulho:

“O covarde perdeu a linha, deve ter c***** nas calças. Cuspi na sua cara, na cara da mulher dele e ele não reagiu. Covardes fascistas.”

Reparem que ele queria que o rapaz reagisse. Enfatiza o fato de que “foi covarde e não reagiu”. Por óbvio, sua intenção era provocar uma agressão, para se vitimizar durante anos. É certo que, caso o rapaz conseguisse reagir, sofreria uma vitimização eterna por parte de José de Abreu. Faz parte do modus operandi da esquerda.

Ainda não sabíamos, mas, pelo que parece, esquerdistas conseguiram um “alvará” para fazer o que quiserem. Podem exaltar genocidas como Che Guevara, Stalin e Lenin. Podem, também, cuspir em opositores. A única coisa que falta para a plena satisfação dos canhotos políticos, ao que parece, é a liberdade para fuzilar.

Em algum momento, não percebido pela maioria dos Brasileiros, após uma lavagem cerebral e uma penetração extremamente profunda de marxismo cultural, a esquerda recebeu uma autorização para fazer o que quiser, quando bem entender, em nome de um suposto bem comum.

Qual teria sido a reação da mídia e da esquerda em geral se, ao contrário, alguém tivesse cuspido em José de Abreu? O sujeito teria sido massacrado impiedosamente. Como não foi o caso, José de Abreu, a lhama global, passou a ser tratado como herói pelos discípulos esquerdistas.

Jean Wyllys, em seu caso, chegou a afirmar que cuspiria novamente em um opositor, pois segundo ele é assim que “fascistas” merecem ser tratados. Como se já não estivesse claro que o fascista, na verdade, é ele.

Mudando para a questão da justiça e punição no caso concreto, indago: no âmbito legal, o que poderia fazer alguém agredido pelas lhamas esquerdistas? Quais seriam as consequências legais?

Respondo: uma cuspida no rosto será considerada o que chamamos de injúria real, crime tipificado no parágrafo 2º do artigo 140 do Código Penal. Trata-se do caso em que o agressor, por meio de vias de fato, ofende a honra de outra pessoa. A pena prevista para quem comete tal delito é de 3 meses a 1 ano de detenção. No entanto, na prática não é bem assim, pois não ocorre, a princípio, a prisão da lhama.

Tal processo, a ser movido pelo advogado agredido por José de Abreu, seria de competência dos Juizados Especiais Criminais, conforme o disposto no artigo 61 da lei 9.099/95, tendo em vista que a pena máxima cominada não ultrapassa 2 anos. Seguindo as regras dessa mesma lei, temos o instituto da “Transação Penal”, disposto no art. 76. Trata-se de uma espécie de acordo, no qual o processo se encerra antes de qualquer produção de provas, caso o agressor aceite. Aceitando tal proposta, ele não é julgado, muito menos condenado. Não fica sequer com a ficha suja. Na prática, o que ocorre é a famosa “Pena de Cesta Básica”.

A injúria real, segundo a corrente majoritária (doutrina e tribunais) é crime de ação penal pública, apesar de ainda existirem algumas divergências sobre o assunto. Isto é, o próprio Ministério Público deve oferecer a transação penal, sendo isto um DIREITO do AGRESSOR.

Isso mesmo, a pena para José de Abreu seria pagar umas cestas básicas, por meio da transação penal. Como podemos perceber, nosso sistema penal é um grande incentivador de delitos.

Nada impede que o agredido ingresse com outro processo na esfera cível, pleiteando danos morais. No entanto, em âmbito criminal, podemos afirmar que o agressor fica impune.

Fica declarado que, no reino animal chamado Brasil, é livre cuspir na cara de opositores. E se você reclamar, não adianta, pois você é um “fascista”.

Octavio Sampaio

“O covarde perdeu a linha, deve ter c***** nas calças. Cuspi na sua cara, na cara da mulher dele e ele não reagiu. Covardes fascistas.”

Reparem que ele queria que o rapaz reagisse. Enfatiza o fato de que “foi covarde e não reagiu”. Por óbvio, sua intenção era provocar uma agressão, para se vitimizar durante anos. É certo que, caso o rapaz conseguisse reagir, sofreria uma vitimização eterna por parte de José de Abreu. Faz parte do modus operandi da esquerda.

Em algum momento, não percebido pela maioria dos Brasileiros, após uma lavagem cerebral e uma penetração extremamente profunda de marxismo cultural, a esquerda recebeu uma autorização para fazer o que quiser, quando bem entender, em nome de um suposto bem comum.

Qual teria sido a reação da mídia e da esquerda em geral se, ao contrário, alguém tivesse cuspido em José de Abreu? O sujeito teria sido massacrado impiedosamente. Como não foi o caso, José de Abreu, a lhama global, passou a ser tratado como herói pelos discípulos esquerdistas.

Jean Wyllys, em seu caso, chegou a afirmar que cuspiria novamente em um opositor, pois segundo ele é assim que “fascistas” merecem ser tratados. Como se já não estivesse claro que o fascista, na verdade, é ele.

Mudando para a questão da justiça e punição no caso concreto, indago: no âmbito legal, o que poderia fazer alguém agredido pelas lhamas esquerdistas? Quais seriam as consequências legais?

Respondo: uma cuspida no rosto será considerada o que chamamos de injúria real, crime tipificado no parágrafo 2º do artigo 140 do Código Penal. Trata-se do caso em que o agressor, por meio de vias de fato, ofende a honra de outra pessoa. A pena prevista para quem comete tal delito é de 3 meses a 1 ano de detenção. No entanto, na prática não é bem assim, pois não ocorre, a princípio, a prisão da lhama.

Tal processo, a ser movido pelo advogado agredido por José de Abreu, seria de competência dos Juizados Especiais Criminais, conforme o disposto no artigo 61 da lei 9.099/95, tendo em vista que a pena máxima cominada não ultrapassa 2 anos. Seguindo as regras dessa mesma lei, temos o instituto da “Transação Penal”, disposto no art. 76. Trata-se de uma espécie de acordo, no qual o processo se encerra antes de qualquer produção de provas, caso o agressor aceite. Aceitando tal proposta, ele não é julgado, muito menos condenado. Não fica sequer com a ficha suja. Na prática, o que ocorre é a famosa “Pena de Cesta Básica”.

A injúria real, segundo a corrente majoritária (doutrina e tribunais) é crime de ação penal pública, apesar de ainda existirem algumas divergências sobre o assunto. Isto é, o próprio Ministério Público deve oferecer a transação penal, sendo isto um DIREITO do AGRESSOR.

Isso mesmo, a pena para José de Abreu seria pagar umas cestas básicas, por meio da transação penal. Como podemos perceber, nosso sistema penal é um grande incentivador de delitos.

Nada impede que o agredido ingresse com outro processo na esfera cível, pleiteando danos morais. No entanto, em âmbito criminal, podemos afirmar que o agressor fica impune.

Fica declarado que, no reino animal chamado Brasil, é livre cuspir na cara de opositores. E se você reclamar, não adianta, pois você é um “fascista”.

Octavio Sampaio

O maior de todos os roubos

Do mensalão ao petrolão, do desvio no orçamento dos ministérios e das empresas públicas, do assalto aos bancos estatais e às encomendas de toda espécie celebradas à sombra dos governos federal, estaduais e municipais – salta aos olhos a rota para todos os roubos. Trata-se da desfaçatez com que os partidos políticos se lançam a exigir sua parte no botim.

Traduzindo: desde governos anteriores que as agremiações partidárias conseguiram estabelecer a teoria da participação no roubo. Dos grandes aos pequenos, impuseram a divisão dos ministérios conforme o tamanho de suas bancadas e de seus votos.

De José Sarney a Fernando Henrique, do Lula a Dilma, todos os presidentes compuseram suas equipes contemplando os partidos, sob pena de não poderem governar sem o apoio deles. Talvez por isso os partidos tenham se multiplicado tanto, hoje em número de 39.

Volta e meia surge a ideia da formação de equipes apolíticas e apartidárias, de alto nível ou seja lá o que for, mas a promessa costuma não durar. Cede à pressão fisiológica dos partidos que ameaçam destruir os governos se não conquistarem ministérios capazes de proporcionar-lhes lucros e sinecuras de toda espécie.

Ainda agora assistimos a quase extinta presidente Dilma dividindo seu governo, na tentativa de salvar-se. Assim como, mais grave ainda, o futuro presidente Michel Temer fazendo a mesma coisa. Pedaços da administração federal são retaliados, geralmente sem preocupação com a competência. Recebem a palavra mágica, a chave que lhes abrirá a caverna do Ali Babá. Quase sempre mancomunados com expressões do mundo financeiro e do próprio governo.

Basta atentar para a agenda do ainda vice-presidente, cercado de líderes partidários nadando feito piranhas ao redor do trono. Se os presidentes da República cumprem o dever de casa, chegam ao fim de seus mandatos. Caso contrário, são ejetados, como acontece agora com Madame e aconteceu com Fernando Collor.

A conclusão dessa relação desavergonhada é que a corrupção aumenta sempre, assim como de mandato para mandato diminui a eficiência dos governos. Locupletam-se todos, pelo menos até o momento em que a corda arrebenta. Como está para acontecer...

Traduzindo: desde governos anteriores que as agremiações partidárias conseguiram estabelecer a teoria da participação no roubo. Dos grandes aos pequenos, impuseram a divisão dos ministérios conforme o tamanho de suas bancadas e de seus votos.

De José Sarney a Fernando Henrique, do Lula a Dilma, todos os presidentes compuseram suas equipes contemplando os partidos, sob pena de não poderem governar sem o apoio deles. Talvez por isso os partidos tenham se multiplicado tanto, hoje em número de 39.

Ainda agora assistimos a quase extinta presidente Dilma dividindo seu governo, na tentativa de salvar-se. Assim como, mais grave ainda, o futuro presidente Michel Temer fazendo a mesma coisa. Pedaços da administração federal são retaliados, geralmente sem preocupação com a competência. Recebem a palavra mágica, a chave que lhes abrirá a caverna do Ali Babá. Quase sempre mancomunados com expressões do mundo financeiro e do próprio governo.

Basta atentar para a agenda do ainda vice-presidente, cercado de líderes partidários nadando feito piranhas ao redor do trono. Se os presidentes da República cumprem o dever de casa, chegam ao fim de seus mandatos. Caso contrário, são ejetados, como acontece agora com Madame e aconteceu com Fernando Collor.

A conclusão dessa relação desavergonhada é que a corrupção aumenta sempre, assim como de mandato para mandato diminui a eficiência dos governos. Locupletam-se todos, pelo menos até o momento em que a corda arrebenta. Como está para acontecer...

Haja acarajé!

Esse golpe é da elite endinheirada que não se conforma com a construção de um país pujante, que deu casa para quem precisaRui Costa, governador da Bahia

Para começar, o fim da reeleição

Qualquer brasileiro sensato sabe que, se não modificarmos nosso sistema político, estaremos sempre trocando seis por meia dúzia. Todo candidato, por mais preparado e bem-intencionado que seja, não conseguirá fazer um grande governo com o modelo vigente. Como “a democracia é a pior de todas as formas de governo, com exceção de todas as outras experimentadas”, na célebre frase de Churchill; temos todos que lutar por ela.

Desqualificar o Congresso Nacional não nos levará a nada ou, pior, pode nos levar a tudo. Já vimos esse filme. Não gostamos da versão original e não queremos remake. O que fazer? Neste momento, pouco. Temos todos consciência de que apenas uma reforma política ampla que estabeleça a fidelidade partidária, estruture o financiamento público e privado das campanhas e defina as regras do voto distrital misto sem lista é que pode assegurar o funcionamento adequado do sistema.

Com essas regras básicas, o grupo político que assumir o poder pelo voto direto e proporcional de nossa população não ficará dependente de um presidencialismo de coalização ou de cooptação, como o que temos hoje. Outra providência importante seria a introdução em nosso sistema político do instituto do recall.

O roteiro é simples; basta votar e aprovar o projeto de lei já existente no Congresso Nacional que institui mecanismos de democracia participativa, possibilitando aos eleitores a revogação do mandato eletivo de políticos e o veto popular a projetos aprovados por parlamentares. O direito de revogação popular, também conhecido por recall, é uma espécie de arrependimento popular que permite a revogação do mandato de representantes que frustram seus eleitores por incompetência, corrupção ou traição.

Ele cria uma identificação entre o eleitor e seu eleito. Impõe ao eleito responsabilidade para com quem o elegeu. Já o veto popular é faculdade que permite ao povo manifestar-se contra uma lei já elaborada e que pareça a todos injusta e absurda. Com isso, muita coisa ruim pode ser evitada antes de ser equivocadamente implantada.

São ideias, é evidente, para as próximas eleições. O voto facultativo ou a extinção das punições, caso continue obrigatório, fará com que compareçam às urnas apenas quem realmente quer votar. Teremos um eleitorado real e responsável, e o candidato terá que se esforçar mais para convencê-lo.

Quanto ao recall, o parlamentar sério que honra seu mandato não tem o que temer. O parlamentar que teme o recall não merece estar no Congresso Nacional; nem deveria exercer mandato popular. Um eleitor motivado e um Congresso respeitado parecem ser do interesse de todos os brasileiros e podem ser vistos como um caminho para a restauração moral de nossa vida política.

O preocupante é que a maior parte dessas sugestões até aqui, ipsis litteris, foram publicadas nessa mesma página há dois anos, quando se discutia a reforma política. Nada disso que também estava na pauta de alguns parlamentares mais conscientes foi aprovado. Exponho as mesmas coisas; como não escutam, por coerência, repito.

Quem sabe com a dramaticidade deste momento, com a politização atual da sociedade brasileira, parte disso possa agora ser efetivado. Leio na imprensa que o vice-presidente Michel Temer teria firmado um acordo com o presidente do PSDB, senador Aécio Neves, no sentido de aprovar a emenda constitucional que acabaria com a reeleição.

O projeto adormece esquecido no Senado. Na Nova Republica que implantou a reeleição, a sociedade brasileira já vivenciou que todos os segundos mandatos presidenciais foram piores que os primeiros mandatos desses mesmos presidentes. Acabar com a reeleição seria uma forma rápida e concreta de iniciar a reforma política.

Luiz Roberto Nascimento Silva

Freio de arrumação

Vai aumentar, e muito, o clima de instabilidade no Congresso. É o que preveem autoridades encarregadas dos inquéritos sobre corrupção na Petrobras e outras empresas estatais. Baseiam-se no conteúdo de novas delações e de farta documentação coletada no país e, também, recebida como resposta a 87 pedidos de cooperação enviados a 28 países.

Como o tempo do sistema de justiça raramente coincide com o calendário da política, mais provável é que o desfecho das ações em planejamento em Brasília e Curitiba ocorra no fim de maio, depois da decisão do Senado sobre o destino de Dilma Rousseff.

Sobram motivos para alguns aliados do atual e do eventual futuro governo adormecerem preocupados com quem vai bater à porta na manhã seguinte. Em dúvida, consulte-se Rodrigo Janot, procurador-geral da República. Sexta-feira passada, em Boston, ele disse a pesquisadores das universidades de Harvard e MIT: “O mensalão foi brincadeira comparado à Lava-Jato. O olhar retroativo sobre os fatos de 2010 a 2012 revela essa origem criminosa. Estou convencido, com os fatos de hoje, de que é uma operação conjugada. O mensalão é parte do iceberg que depois veio a ser descoberto. Nem todo. Acho que esse iceberg ainda tem partes a serem descobertas. Hoje, temos certeza.”

A procuradoria deve encerrar abril conduzindo 49 inquéritos contra políticos no Supremo Tribunal Federal, onde não cabem recursos. O deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) é o campeão em suspeitas de formação de quadrilha, corrupção e lavagem de dinheiro, entre outros crimes. Já foi denunciado duas vezes. O Supremo decidiu processá-lo num caso e, agora, vai resolver sobre o seu afasta- mento da presidência da Câmara.

Será personagem em mais duas denúncias previstas para os próximos dias. O ambiente vai piorar, e muito, antes de começar a melhorar. Uma boa definição para esse desastre político foi dada pelo poeta sergipano Carlos Ayres Britto, ex-presidente do Supremo. Ele recorreu à expressão típica do sertão para freadas bruscas como forma de organizar a carga nos paus de arara: “O momento é de freio de arrumação nas ideias, nos valores e nos métodos da sociedade brasileira. E quando esse freio de arrumação é dado, historicamente, quem não estiver com o cinto de segurança da decência, da transparência pública, do dever cumprido, vai se machucar seriamente.”

São eloquentes as 93 sentenças do juiz Sérgio Moro, de Curitiba. As condenações já somam 999 anos. Dos réus, 65 fizeram acordos. Desses, 51 (78% do total) estavam em liberdade. Outros 14 preferiram delatar e voltar para casa usando tornozeleira eletrônica. É o caso de Fernando “Baiano” Soares, coletor de propinas do PMDB de Eduardo Cunha, que deve depor hoje na Comissão de Ética da Câmara.

O respaldo dos tribunais superiores a 96% dos procedimentos processuais tem ajudado o bom humor dos procuradores. Depois das inúmeras menções a Deus na votação do impeachment na Câmara, alguém teria procurado o chefe da procuradoria: — O senhor vai ter de investigar Deus. É impossível que uma pessoa mencionada tantas vezes não mereça ser investigada. — Eu respondi — conta Janot. — Olha, não provoque. Vai que Ele resolva fazer uma colaboração premiada. Esse Cara sabe tudo...

José Casado

Como o tempo do sistema de justiça raramente coincide com o calendário da política, mais provável é que o desfecho das ações em planejamento em Brasília e Curitiba ocorra no fim de maio, depois da decisão do Senado sobre o destino de Dilma Rousseff.

Sobram motivos para alguns aliados do atual e do eventual futuro governo adormecerem preocupados com quem vai bater à porta na manhã seguinte. Em dúvida, consulte-se Rodrigo Janot, procurador-geral da República. Sexta-feira passada, em Boston, ele disse a pesquisadores das universidades de Harvard e MIT: “O mensalão foi brincadeira comparado à Lava-Jato. O olhar retroativo sobre os fatos de 2010 a 2012 revela essa origem criminosa. Estou convencido, com os fatos de hoje, de que é uma operação conjugada. O mensalão é parte do iceberg que depois veio a ser descoberto. Nem todo. Acho que esse iceberg ainda tem partes a serem descobertas. Hoje, temos certeza.”

A procuradoria deve encerrar abril conduzindo 49 inquéritos contra políticos no Supremo Tribunal Federal, onde não cabem recursos. O deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) é o campeão em suspeitas de formação de quadrilha, corrupção e lavagem de dinheiro, entre outros crimes. Já foi denunciado duas vezes. O Supremo decidiu processá-lo num caso e, agora, vai resolver sobre o seu afasta- mento da presidência da Câmara.

Será personagem em mais duas denúncias previstas para os próximos dias. O ambiente vai piorar, e muito, antes de começar a melhorar. Uma boa definição para esse desastre político foi dada pelo poeta sergipano Carlos Ayres Britto, ex-presidente do Supremo. Ele recorreu à expressão típica do sertão para freadas bruscas como forma de organizar a carga nos paus de arara: “O momento é de freio de arrumação nas ideias, nos valores e nos métodos da sociedade brasileira. E quando esse freio de arrumação é dado, historicamente, quem não estiver com o cinto de segurança da decência, da transparência pública, do dever cumprido, vai se machucar seriamente.”

São eloquentes as 93 sentenças do juiz Sérgio Moro, de Curitiba. As condenações já somam 999 anos. Dos réus, 65 fizeram acordos. Desses, 51 (78% do total) estavam em liberdade. Outros 14 preferiram delatar e voltar para casa usando tornozeleira eletrônica. É o caso de Fernando “Baiano” Soares, coletor de propinas do PMDB de Eduardo Cunha, que deve depor hoje na Comissão de Ética da Câmara.

O respaldo dos tribunais superiores a 96% dos procedimentos processuais tem ajudado o bom humor dos procuradores. Depois das inúmeras menções a Deus na votação do impeachment na Câmara, alguém teria procurado o chefe da procuradoria: — O senhor vai ter de investigar Deus. É impossível que uma pessoa mencionada tantas vezes não mereça ser investigada. — Eu respondi — conta Janot. — Olha, não provoque. Vai que Ele resolva fazer uma colaboração premiada. Esse Cara sabe tudo...

José Casado

Assinar:

Comentários (Atom)