sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026

Obrigada pela lição, Jeff Bezos!

Fomos todos chamados à redação. De pé, no meio da sala, até parecíamos muitos. Alguém fez essa piada, com o riso nervoso de quem sabe o que aí vem, mas tem no humor uma espécie de fé supersticiosa. Como se nos rirmos da desgraça que aí vem pudesse impedi-la de acontecer. À nossa frente, os diretores de olhos baixos, presos ao chão, os pescoços curvados. A cena que descrevo não aconteceu uma vez nem duas. Na verdade, perdi a conta às vezes em que assisti na primeira fila a despedimentos coletivos em jornais. A cada nova leva de saídas, invariavelmente, os títulos afundaram-se mais um pouco. É como ir tirando as tábuas de um barco para o tornar mais leve. Na verdade, estamos só a apressar o seu naufrágio.

Nos sítios por onde passei havia sempre carros de alta cilindrada, combustível pago e cartões de crédito para os cargos de direção, mesmo quando ir em reportagem era sempre demasiado dispendioso. Havia quase sempre instalações grandiosas, com muitos lugares de garagem, mesmo que fosse difícil arranjar transporte para ir fazer um trabalho fora de Lisboa. Havia muitas vezes figuras pagas a peso de ouro, cuja função ninguém sabia bem qual era, mas também ninguém questionava, à medida que na base da pirâmide se acumulavam os trabalhadores mal pagos, que só se aguentavam com os salários que lhes pagavam porque a família os ajudava com a renda ou a alimentação ou ambas. Não era que o dinheiro faltasse, era que as prioridades estavam sempre trocadas.

De vez em quando, apareciam novos acionistas. Dinheiro fresco e uma espécie de esperança coletiva, que esmorecia rapidamente. Não tardava até virem novos despedimentos, reformulações gráficas caras que ninguém sabia bem para que serviam, anúncios de novos “produtos”, feitos pelos mesmos do costume, cada vez mais esmifrados e mal pagos. Mas na altura do Natal ou do aniversário das publicações, os acionistas desfilavam orgulhosos, faziam proclamações sobre a liberdade de imprensa e distribuíam um ou outro brinde pelos trabalhadores, a quem insistiam em chamar “colaboradores”, mesmo que estivesse cada vez mais em queda a vontade de colaborar com um caminho que nos parecia que só podia ter um triste fim.

Nestes anos todos, estive quase sempre nos quadros das empresas por onde passei. E, ainda assim, senti-me sempre a prazo. “Quantos anos vou aguentar-me?”, ia-me perguntando, enquanto tentava equilibrar-me em cima de salários baixos, muita pressão, demasiado trabalho.

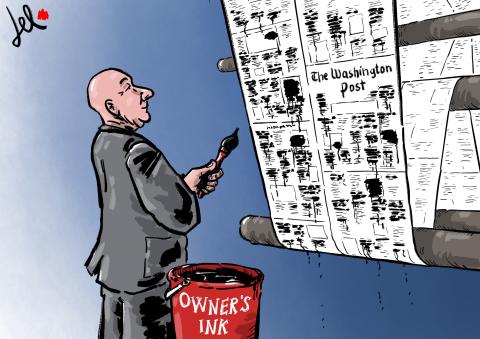

Nestes anos todos, pensei durante muito tempo que a incompetência e o deslumbramento eram parte da explicação para os sucessivos erros de gestão que qualquer estagiário deteta em empresas de comunicação uns três meses depois de lá começar a trabalhar. Mas mudei de ideias: não é incompetência nem sequer deslumbramento. Reforcei essa convicção ao ver as notícias sobre a forma como Jeff Bezos está a desmantelar o The Washington Post, cortando a eito nos gastos, depois de ter pagado 40 milhões de dólares pelos direitos do documentário Melania – que no fim de semana de estreia teve em Portugal uma média de seis espectadores por sessão – e cerca de 35 milhões para promover o filme sobre a mulher de Donald Trump.

Bezos faz parte da oligarquia de Trump. Doou um milhão de dólares para a cerimónia de tomada de posse do Presidente dos Estados Unidos e obrigou o The Washington Post a redefinir a linha editorial da sua secção de opinião, para incluir uma “visão mais libertária”. A ironia é que esse defensor do libertarianismo é o mesmo que tem acumulado milhares de milhões de dólares em contratos públicos. Não é que Bezos tenha alguma coisa contra o dinheiro do Estado. Ele só não quer que seja gasto a tratar da saúde das pessoas ou a garantir-lhes algum tipo de proteção, quando pode ser diretamente canalizado para a sua obscenamente bem recheada conta.

Quando a interferência de Bezos no The Washington Post ficou evidente, as assinaturas do jornal caíram a pique, afundando mais as contas. Quando anunciou que iria despedir 30% da redação, os jornalistas despedidos angariaram mais de 350 mil dólares na plataforma Go Fund Me, em poucas horas. Alguém que acredita no mercado como regulador de tudo deveria ver aqui uma mensagem clara. O apoio aos jornalistas e a rejeição da inclinação do jornal em direção à extrema-direita são evidentes. Mas a economia nunca fez parte desta equação.

Quando nos falam do mercado que tudo regula, omitem a peça mais importante desta engrenagem: o poder. Os milionários compram jornais porque acham que isso lhes dá poder. Destroem-nos quando essa é a forma de ter ainda mais poder. Não é o dinheiro que está em causa. Nunca foi. Não lhes falta dinheiro. O que é preciso é que o seu poder continue a alastrar-se, quer isso se faça controlando os jornais ou silenciando-os.

Os média são sempre apresentados como um negócio em ruína, destinados a desaparecer. Isso tem uma parte de verdade. O modelo de negócio em que estão assentes contém a semente da sua destruição. Mas eles são uma ferramenta poderosa e é por isso que são um alvo a abater pelos teóricos do “jornalixo” que se congratulam sempre com a nossa “falência”, mas ainda assim nos dão importância suficiente para continuarem a atacar-nos. Porquê? Porque há poucas coisas mais poderosas do que questionar. E essa é a nossa arma.

Enquanto os milionários iam atirando dinheiro para cima das empresas de média, encaminhando-as para o engodo do digital – onde eles ditam as regras e a publicidade cai para valores irrisórios –, nós esquecemo-nos de que os jornalistas são as máquinas das fábricas que são os jornais e que a grande força que os títulos têm é a comunidade que se constrói em torno de valores partilhados e confiança. Histórias como as do The Washington Post ajudam-nos a abrir os olhos. Para não voltarmos a ser enganados. E quem não cai nas teses sobre o “jornalixo” tem de perceber que consegue dar a volta a isto. Como? Comprando jornais e revistas. Se forem muitos a fazê-lo, nem os Bezos da vida conseguirão calar-nos.

Nos sítios por onde passei havia sempre carros de alta cilindrada, combustível pago e cartões de crédito para os cargos de direção, mesmo quando ir em reportagem era sempre demasiado dispendioso. Havia quase sempre instalações grandiosas, com muitos lugares de garagem, mesmo que fosse difícil arranjar transporte para ir fazer um trabalho fora de Lisboa. Havia muitas vezes figuras pagas a peso de ouro, cuja função ninguém sabia bem qual era, mas também ninguém questionava, à medida que na base da pirâmide se acumulavam os trabalhadores mal pagos, que só se aguentavam com os salários que lhes pagavam porque a família os ajudava com a renda ou a alimentação ou ambas. Não era que o dinheiro faltasse, era que as prioridades estavam sempre trocadas.

De vez em quando, apareciam novos acionistas. Dinheiro fresco e uma espécie de esperança coletiva, que esmorecia rapidamente. Não tardava até virem novos despedimentos, reformulações gráficas caras que ninguém sabia bem para que serviam, anúncios de novos “produtos”, feitos pelos mesmos do costume, cada vez mais esmifrados e mal pagos. Mas na altura do Natal ou do aniversário das publicações, os acionistas desfilavam orgulhosos, faziam proclamações sobre a liberdade de imprensa e distribuíam um ou outro brinde pelos trabalhadores, a quem insistiam em chamar “colaboradores”, mesmo que estivesse cada vez mais em queda a vontade de colaborar com um caminho que nos parecia que só podia ter um triste fim.

Nestes anos todos, estive quase sempre nos quadros das empresas por onde passei. E, ainda assim, senti-me sempre a prazo. “Quantos anos vou aguentar-me?”, ia-me perguntando, enquanto tentava equilibrar-me em cima de salários baixos, muita pressão, demasiado trabalho.

Nestes anos todos, pensei durante muito tempo que a incompetência e o deslumbramento eram parte da explicação para os sucessivos erros de gestão que qualquer estagiário deteta em empresas de comunicação uns três meses depois de lá começar a trabalhar. Mas mudei de ideias: não é incompetência nem sequer deslumbramento. Reforcei essa convicção ao ver as notícias sobre a forma como Jeff Bezos está a desmantelar o The Washington Post, cortando a eito nos gastos, depois de ter pagado 40 milhões de dólares pelos direitos do documentário Melania – que no fim de semana de estreia teve em Portugal uma média de seis espectadores por sessão – e cerca de 35 milhões para promover o filme sobre a mulher de Donald Trump.

Bezos faz parte da oligarquia de Trump. Doou um milhão de dólares para a cerimónia de tomada de posse do Presidente dos Estados Unidos e obrigou o The Washington Post a redefinir a linha editorial da sua secção de opinião, para incluir uma “visão mais libertária”. A ironia é que esse defensor do libertarianismo é o mesmo que tem acumulado milhares de milhões de dólares em contratos públicos. Não é que Bezos tenha alguma coisa contra o dinheiro do Estado. Ele só não quer que seja gasto a tratar da saúde das pessoas ou a garantir-lhes algum tipo de proteção, quando pode ser diretamente canalizado para a sua obscenamente bem recheada conta.

Quando a interferência de Bezos no The Washington Post ficou evidente, as assinaturas do jornal caíram a pique, afundando mais as contas. Quando anunciou que iria despedir 30% da redação, os jornalistas despedidos angariaram mais de 350 mil dólares na plataforma Go Fund Me, em poucas horas. Alguém que acredita no mercado como regulador de tudo deveria ver aqui uma mensagem clara. O apoio aos jornalistas e a rejeição da inclinação do jornal em direção à extrema-direita são evidentes. Mas a economia nunca fez parte desta equação.

Quando nos falam do mercado que tudo regula, omitem a peça mais importante desta engrenagem: o poder. Os milionários compram jornais porque acham que isso lhes dá poder. Destroem-nos quando essa é a forma de ter ainda mais poder. Não é o dinheiro que está em causa. Nunca foi. Não lhes falta dinheiro. O que é preciso é que o seu poder continue a alastrar-se, quer isso se faça controlando os jornais ou silenciando-os.

Os média são sempre apresentados como um negócio em ruína, destinados a desaparecer. Isso tem uma parte de verdade. O modelo de negócio em que estão assentes contém a semente da sua destruição. Mas eles são uma ferramenta poderosa e é por isso que são um alvo a abater pelos teóricos do “jornalixo” que se congratulam sempre com a nossa “falência”, mas ainda assim nos dão importância suficiente para continuarem a atacar-nos. Porquê? Porque há poucas coisas mais poderosas do que questionar. E essa é a nossa arma.

Enquanto os milionários iam atirando dinheiro para cima das empresas de média, encaminhando-as para o engodo do digital – onde eles ditam as regras e a publicidade cai para valores irrisórios –, nós esquecemo-nos de que os jornalistas são as máquinas das fábricas que são os jornais e que a grande força que os títulos têm é a comunidade que se constrói em torno de valores partilhados e confiança. Histórias como as do The Washington Post ajudam-nos a abrir os olhos. Para não voltarmos a ser enganados. E quem não cai nas teses sobre o “jornalixo” tem de perceber que consegue dar a volta a isto. Como? Comprando jornais e revistas. Se forem muitos a fazê-lo, nem os Bezos da vida conseguirão calar-nos.

Quem sabe ...

O mal e o remédio estão em nós. A própria espécie humana, que agora nos indigna, se indignou antes e se indignará amanhã. Agora vivemos um tempo em que o egoísmo pessoal tapa todos os horizontes. Perdeu-se o senso da solidariedade, o senso cívico, que não deve ser confundido com a caridade. É um tempo obscuro, mas chegará, com certeza, outra geração mais autêntica. Talvez o homem não tenha remédio, não progredimos muito em bondade em milhares de anos na Terra. Talvez estejamos percorrendo um longo e interminável caminho que nos leva ao ser humano. Talvez, não sei onde nem quando, chegaremos a ser aquilo que temos de ser. Quando a metade do mundo morre de fome e a outra metade não faz nada… algo não funciona. Quem sabe um dia!

José Saramago

José Saramago

Trump usa vídeo racista sobre Obama para impulsionar guerra psicológica contra seus opositores

O vídeo retratando Michelle e Barack Obama como macacos, compartilhado e depois removido por Donald Trump em sua rede social, não é um ato impensado. É uma arma de guerra psicológica testada, validada e aprimorada. Chamado de “isca e contragolpe”, o método consiste em induzir o adversário à reação agressiva, para então retratá-lo como violento. O autor apaga aquilo que provocou a reação do oponente, deixa visível apenas essa reação, e reposiciona a si mesmo como vítima da violência do outro.

A mensagem inicial não visa convencer pelo conteúdo, mas criar um gatilho emocional. Os vestígios da causa da reação desaparecem, graças à engenharia dos algoritmos das redes sociais. Preso em bolhas cognitivas, o público-alvo, no caso a maioria branca, esquece a provocação inicial.

A técnica é empregada regularmente pelo time Trump. No dia 22, Nekima Armstrong, negra de 49 anos, foi presa ao protestar em uma igreja cujo pastor é agente do ICE, em Minnesota, onde a polícia anti-imigração matou dois cidadãos americanos à queima-roupa. Armstrong foi fotografada ao ser presa. Estava calma, com olhar determinado, embora algemada e acorrentada pela cintura e pelos pés – “o mais próximo que me senti da escravidão”, disse. Em imagem alterada pela Casa Branca, ela parece desesperada e agressiva, chorando e com a pele escurecida. “É só um meme”, defendeu o governo.

Armstrong, mãe de quatro filhos, contou que a manipulação de sua imagem a abalou porque ela se sente responsável por levar adiante o legado de seus antepassados, que mantiveram a dignidade mesmo tendo sido trazidos como escravos da África. Uma sensibilidade que se perde na convulsão das narrativas.

Em setembro, Trump compartilhou vídeos gerados por IA que mostravam o líder democrata na Câmara, Hakeem Jeffries, que é negro, com sombrero e bigode mexicanos, ao som de mariachi. A sugestão era que Jeffries está do lado dos imigrantes. Em 2015, Trump lançou-se candidato espalhando que Obama não tinha nascido nos EUA e era muçulmano.

Trump ironizou a mistura racial de negra e indiana de sua adversária Kamala Harris. Em 2019, ele tuitou sobre quatro deputadas não brancas, três das quais nascidas nos EUA: “Por que elas não voltam para os lugares de onde vieram?”

Durante protestos em 2020 contra a violência policial, Trump tuitou “quando os saques começam, os tiros começam”, frase de um chefe de polícia, em 1967, que remete à repressão de protestos de comunidades negras. Os exemplos são abundantes.

A mensagem inicial não visa convencer pelo conteúdo, mas criar um gatilho emocional. Os vestígios da causa da reação desaparecem, graças à engenharia dos algoritmos das redes sociais. Preso em bolhas cognitivas, o público-alvo, no caso a maioria branca, esquece a provocação inicial.

A técnica é empregada regularmente pelo time Trump. No dia 22, Nekima Armstrong, negra de 49 anos, foi presa ao protestar em uma igreja cujo pastor é agente do ICE, em Minnesota, onde a polícia anti-imigração matou dois cidadãos americanos à queima-roupa. Armstrong foi fotografada ao ser presa. Estava calma, com olhar determinado, embora algemada e acorrentada pela cintura e pelos pés – “o mais próximo que me senti da escravidão”, disse. Em imagem alterada pela Casa Branca, ela parece desesperada e agressiva, chorando e com a pele escurecida. “É só um meme”, defendeu o governo.

Armstrong, mãe de quatro filhos, contou que a manipulação de sua imagem a abalou porque ela se sente responsável por levar adiante o legado de seus antepassados, que mantiveram a dignidade mesmo tendo sido trazidos como escravos da África. Uma sensibilidade que se perde na convulsão das narrativas.

Em setembro, Trump compartilhou vídeos gerados por IA que mostravam o líder democrata na Câmara, Hakeem Jeffries, que é negro, com sombrero e bigode mexicanos, ao som de mariachi. A sugestão era que Jeffries está do lado dos imigrantes. Em 2015, Trump lançou-se candidato espalhando que Obama não tinha nascido nos EUA e era muçulmano.

Trump ironizou a mistura racial de negra e indiana de sua adversária Kamala Harris. Em 2019, ele tuitou sobre quatro deputadas não brancas, três das quais nascidas nos EUA: “Por que elas não voltam para os lugares de onde vieram?”

Durante protestos em 2020 contra a violência policial, Trump tuitou “quando os saques começam, os tiros começam”, frase de um chefe de polícia, em 1967, que remete à repressão de protestos de comunidades negras. Os exemplos são abundantes.

A perversidade, os limites e o que a morte de Orelha revela

A morte do cachorro Orelha, na Praia Brava, em Santa Catarina, expõe questões que ultrapassam o episódio em si. A dor não está apenas na violência dirigida a um animal conhecido e cuidado por uma comunidade inteira, mas no mal-estar coletivo que esse ato faz emergir. Há algo nesse caso que nos obriga a olhar para aspectos mais profundos da formação humana, do convívio social e da maneira como lidamos com nossos impulsos mais primitivos.

É preciso começar por uma constatação que raramente agrada: a perversidade faz parte da constituição da personalidade humana. Ela não é, em si, um desvio patológico. Trata-se de um componente estrutural, presente desde a infância, ligado à curiosidade, ao prazer da transgressão e à sensação de poder. Crianças e adolescentes experimentam esse traço de diversas maneiras ao longo do crescimento. O que define o amadurecimento psíquico não é a eliminação desse impulso, mas a forma como ele é elaborado.

Em trajetórias saudáveis, a perversidade encontra caminhos simbólicos e socialmente aceitos para se manifestar. No esporte, por exemplo, o confronto físico é permitido, mas circunscrito por regras, e termina no reconhecimento do outro. Na vida familiar, aprende-se que o irmão mais forte não pode ferir o mais fraco. São esses limites, repetidos no cotidiano, que permitem transformar impulsos potencialmente destrutivos em experiências de aprendizado, convivência e até criação.

Esse traço também aparece em cenas banais do dia a dia. Quando alguém tropeça na rua e provoca risos involuntários em quem observa, há ali um prazer primitivo, muitas vezes acompanhado de alívio por não ocupar aquele lugar. A cultura e a educação atuam justamente nesse ponto: ensinam a conter o impulso, a deslocá-lo, a substituí-lo por empatia. A civilização não extingue a perversidade; ela a molda. Criamos normas, pactos sociais e leis para que esse componente da personalidade contribua para a sobrevivência coletiva, e não para a destruição do outro.

Não é por acaso que sociedades mais complexas produzem dispositivos cada vez mais elaborados para regular comportamentos. Leis, instituições e práticas educativas não existem apenas para punir desvios, mas para sustentar limites simbólicos compartilhados. Quando esses limites se enfraquecem ou deixam de ser reconhecidos, abre-se espaço para a naturalização da violência, especialmente contra aqueles que ocupam posições de maior vulnerabilidade, sejam pessoas ou animais.

O que torna o caso do cachorro Orelha especialmente perturbador é o modo como a perversidade se manifesta sem qualquer elaboração simbólica. Infligir dor a um animal indefeso, sem possibilidade de reação, não produz aprendizado nem confronto. Gera apenas a experiência do domínio absoluto. Trata-se de um exercício de poder vazio, que não encontra limite interno nem reconhecimento do outro como sujeito.

Responsabilizar adolescentes por atos como esse não significa rotulá-los ou reduzi-los a esse episódio. Significa, ao contrário, reconhecer que o processo de amadurecimento exige limites claros. As medidas socioeducativas previstas em lei cumprem uma função essencial nesse percurso: sinalizam que certos atos não são aceitáveis e que a convivência em sociedade implica responsabilidades. Do ponto de vista psíquico, a ausência de limites não liberta; ela empobrece o desenvolvimento.

A sociedade evolui quando consegue reconhecer seus impulsos mais sombrios sem negá-los ou romantizá-los. A morte de Orelha não deve ser vista como um ato isolado de crueldade, mas como um convite incômodo à reflexão. Não apenas sobre a proteção de animais comunitários, agora reconhecida em lei, mas sobre a urgência de reafirmar que poder exercido sem limite não é força. É sinal de uma falha na construção do humano.

Jorge Jaber

É preciso começar por uma constatação que raramente agrada: a perversidade faz parte da constituição da personalidade humana. Ela não é, em si, um desvio patológico. Trata-se de um componente estrutural, presente desde a infância, ligado à curiosidade, ao prazer da transgressão e à sensação de poder. Crianças e adolescentes experimentam esse traço de diversas maneiras ao longo do crescimento. O que define o amadurecimento psíquico não é a eliminação desse impulso, mas a forma como ele é elaborado.

Em trajetórias saudáveis, a perversidade encontra caminhos simbólicos e socialmente aceitos para se manifestar. No esporte, por exemplo, o confronto físico é permitido, mas circunscrito por regras, e termina no reconhecimento do outro. Na vida familiar, aprende-se que o irmão mais forte não pode ferir o mais fraco. São esses limites, repetidos no cotidiano, que permitem transformar impulsos potencialmente destrutivos em experiências de aprendizado, convivência e até criação.

Esse traço também aparece em cenas banais do dia a dia. Quando alguém tropeça na rua e provoca risos involuntários em quem observa, há ali um prazer primitivo, muitas vezes acompanhado de alívio por não ocupar aquele lugar. A cultura e a educação atuam justamente nesse ponto: ensinam a conter o impulso, a deslocá-lo, a substituí-lo por empatia. A civilização não extingue a perversidade; ela a molda. Criamos normas, pactos sociais e leis para que esse componente da personalidade contribua para a sobrevivência coletiva, e não para a destruição do outro.

Não é por acaso que sociedades mais complexas produzem dispositivos cada vez mais elaborados para regular comportamentos. Leis, instituições e práticas educativas não existem apenas para punir desvios, mas para sustentar limites simbólicos compartilhados. Quando esses limites se enfraquecem ou deixam de ser reconhecidos, abre-se espaço para a naturalização da violência, especialmente contra aqueles que ocupam posições de maior vulnerabilidade, sejam pessoas ou animais.

O que torna o caso do cachorro Orelha especialmente perturbador é o modo como a perversidade se manifesta sem qualquer elaboração simbólica. Infligir dor a um animal indefeso, sem possibilidade de reação, não produz aprendizado nem confronto. Gera apenas a experiência do domínio absoluto. Trata-se de um exercício de poder vazio, que não encontra limite interno nem reconhecimento do outro como sujeito.

Responsabilizar adolescentes por atos como esse não significa rotulá-los ou reduzi-los a esse episódio. Significa, ao contrário, reconhecer que o processo de amadurecimento exige limites claros. As medidas socioeducativas previstas em lei cumprem uma função essencial nesse percurso: sinalizam que certos atos não são aceitáveis e que a convivência em sociedade implica responsabilidades. Do ponto de vista psíquico, a ausência de limites não liberta; ela empobrece o desenvolvimento.

A sociedade evolui quando consegue reconhecer seus impulsos mais sombrios sem negá-los ou romantizá-los. A morte de Orelha não deve ser vista como um ato isolado de crueldade, mas como um convite incômodo à reflexão. Não apenas sobre a proteção de animais comunitários, agora reconhecida em lei, mas sobre a urgência de reafirmar que poder exercido sem limite não é força. É sinal de uma falha na construção do humano.

Jorge Jaber

O discurso do método

Ainda existem em Veneza algumas bocca di leone, locais onde se podia fazer denúncias secretas, que eram levadas diretamente ao Consiglio dei Dieci, “contro chi occulterà gratie et officii, o colluderà per nasconder la vera rendita d’essi.” Em tese, embora secretas, as denúncias não deviam ser anônimas, mas o anonimato podia ser aceito quando o caso era considerado extremamente grave. Fontes anônimas? Boa ideia, não é? Vamos adotá-la. Ou é o que estamos fazendo, pela enésima vez?

A prática do denuncismo e das delações é antiga. Já Platão tinha um juízo severo para os sicofantas: os que querem ficar ricos de qualquer maneira “produzem falsos testemunhos e se deixam corromper por subornos”. Os romanos usaram e se lambuzaram de denúncias, ostensivas ou secretas, e tornaram-se especialistas no assunto. O despotismo que os promovia e os banhos de sangue em que resultavam — leia-se Tácito — são de dar vergonha aos Netanyahus e Bannons. (Ah! Em geral era para assegurar que os populares não tivessem os direitos que lhes queriam dar os Graco da vida, retirando privilégios dos optimates.)

E assim, ao longo dos séculos, vez e outra lá vêm os amigos da moral. Na Inquisição. No Macartismo. Na autofagia da Revolução Francesa.

Em 1789, o instrumento básico das denúncias, na primeira fase, é a imprensa. É o caso de L’Ami du Peuple, de Marat. Os comitês, como o Comité de Sûreté Générale, se multiplicam, são uma mistura de polícia e parquet, e fazem a triagem dos milhares de delações. Seu alvo passa da aristocracia para todo cidadão, que passa a ser suspeito por suas relações, suas opiniões e até sua aparência. Chega o Terror. Seu papel muda: elas, denúncias, passam a substituir o inquérito. A lei torna a delação a base da acusação judiciária. Robespierre assume o controle com o Comité de Salut Public, que dirige a política do Estado, mas também age como investigador e acusador. As cabeças caem aos milhares. A Convenção recebe mais de quinhentas denúncias contra duas centenas de seus membros. O Comité de Sûreté Générale monta um dossiê contra o “ditador” que deseja assumir o seu controle. Cai Robespierre por seu próprio método: o acusado não tem direito de ser ouvido. O apoio da multidão, que o seguira sedenta de sangue, desaparece da noite para o dia. Condenado sem processo, a guilhotina faz seu trabalho sob o aplauso do povo. Vem então a “reação” (Réaction Thermidorienne) das delações contra os delatores, quando os novos delatores superam em número os antigos e o “denunciante virtuoso” passa a ser o “vil delator”.

Aqui entre nós os beneficiários parece que movem muitos $$$, o que sempre é motivo para uma boa manipulação, sobretudo acusando … manipulações. Mas é curioso que quando recomeça a campanha moralista da imprensa ela tenha como alvo o órgão que puniu os golpistas, o ministro com a chave da cadeia e o que vai, finalmente, examinar o trabalho do autor do discurso do método para bem conduzir a razão e buscar a verdade, não, como você está pensando, René Descartes, mas o humilde magistrado candidato a presidente que, frustrado em suas pretensões, aderiu ao genocida, virou ministro e senador. A bíblia de seu método de defender a moral — ou amoral? — é curta, pois Moro não é muito seguro no uso das palavras:

“Há sempre o risco de lesão indevida à honra do investigado ou acusado. Cabe aqui, porém, o cuidado na desvelação de fatos relativos à investigação, e não a proibição abstrata de divulgação, pois a publicidade tem objetivos legítimos e que não podem ser alcançados por outros meios.”

Se a honra vai para as cucuias, o que pode se fazer? Mais vale correr o risco de prejudicar. Se não é verdade, o objetivo já foi alcançado. Afinal,

“punição judicial de agentes públicos corruptos é sempre difícil, se não por outros motivos, então pela carga de prova exigida para alcançar a condenação em processo criminal. Nessa perspectiva, a opinião pública pode constituir um salutar substitutivo, tendo condições melhores de impor alguma espécie de punição a agentes públicos corruptos, condenando-os ao ostracismo.”

Depois, vamos e venhamos, “a presunção de inocência […] não é absoluta”.

Partindo do pressuposto de que os outros são culpados, ele recorreu a todo o arsenal que a tecnologia colocou ao seu alcance, como ensinara o nunca assaz citado Joseph Goebbels. Há melhor maneira de agir do que se assegurar, com uns filmetes, que se tem a solidariedade da equipe e dos embargadores? E é preciso assegurar que a lavajato seja, como boa orcrim, “estruturalmente ordenada [para obter] vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais”.

Já tendo participado de mais de uma e escapado ileso, o velhaco continua a contar com seus cúmplices e colaboradores, e, com a delação do seu ex-delator, precisa que seja acusado quem o vai julgar. Já que os americanos fizeram um código de ética da Supreme Court, que não tem ética nenhuma, faça-se um para o Supremo, mesmo que os ministros já tenham que obedecer ao Código de Ética da Magistratura (Resolução 60/2008 do CNJ). Enquanto isso o genocida continua comandando sua orcrim da cadeia, escolhendo candidatos e orientando as fakenews. Nem se pense em punir o golpe de 5 de agosto — parlamentar pode tentar golpe, não é? — pois já punimos as beatas com Bíblias que participaram do 8 de janeiro e ele precisa poder dizer “ganhamos, mas fomos roubados”.

Nessas horas os interesses se somam. Além dos do amoral, há o dos banqueiros e farialimer’s que vivem na zona da especulação desenfreada, com negócios com o crime organizado. O do crime organizado. O dos que botam o dinheiro público para participar de bancos podres. O das fintechs que banco são, banco não sendo. O dos donos de partido que partem e repartem os governos. O dos cúmplices do genocida. O dos admiradores de Trump. Muitos se encaixam em mais de uma categoria. Vale o método: honras ao vento, que suas plumas nunca mais voltam à casa. Desmoralizemos todos.

Aqui, ali e acolá, basta abrir o jornal.

A prática do denuncismo e das delações é antiga. Já Platão tinha um juízo severo para os sicofantas: os que querem ficar ricos de qualquer maneira “produzem falsos testemunhos e se deixam corromper por subornos”. Os romanos usaram e se lambuzaram de denúncias, ostensivas ou secretas, e tornaram-se especialistas no assunto. O despotismo que os promovia e os banhos de sangue em que resultavam — leia-se Tácito — são de dar vergonha aos Netanyahus e Bannons. (Ah! Em geral era para assegurar que os populares não tivessem os direitos que lhes queriam dar os Graco da vida, retirando privilégios dos optimates.)

E assim, ao longo dos séculos, vez e outra lá vêm os amigos da moral. Na Inquisição. No Macartismo. Na autofagia da Revolução Francesa.

Em 1789, o instrumento básico das denúncias, na primeira fase, é a imprensa. É o caso de L’Ami du Peuple, de Marat. Os comitês, como o Comité de Sûreté Générale, se multiplicam, são uma mistura de polícia e parquet, e fazem a triagem dos milhares de delações. Seu alvo passa da aristocracia para todo cidadão, que passa a ser suspeito por suas relações, suas opiniões e até sua aparência. Chega o Terror. Seu papel muda: elas, denúncias, passam a substituir o inquérito. A lei torna a delação a base da acusação judiciária. Robespierre assume o controle com o Comité de Salut Public, que dirige a política do Estado, mas também age como investigador e acusador. As cabeças caem aos milhares. A Convenção recebe mais de quinhentas denúncias contra duas centenas de seus membros. O Comité de Sûreté Générale monta um dossiê contra o “ditador” que deseja assumir o seu controle. Cai Robespierre por seu próprio método: o acusado não tem direito de ser ouvido. O apoio da multidão, que o seguira sedenta de sangue, desaparece da noite para o dia. Condenado sem processo, a guilhotina faz seu trabalho sob o aplauso do povo. Vem então a “reação” (Réaction Thermidorienne) das delações contra os delatores, quando os novos delatores superam em número os antigos e o “denunciante virtuoso” passa a ser o “vil delator”.

Aqui entre nós os beneficiários parece que movem muitos $$$, o que sempre é motivo para uma boa manipulação, sobretudo acusando … manipulações. Mas é curioso que quando recomeça a campanha moralista da imprensa ela tenha como alvo o órgão que puniu os golpistas, o ministro com a chave da cadeia e o que vai, finalmente, examinar o trabalho do autor do discurso do método para bem conduzir a razão e buscar a verdade, não, como você está pensando, René Descartes, mas o humilde magistrado candidato a presidente que, frustrado em suas pretensões, aderiu ao genocida, virou ministro e senador. A bíblia de seu método de defender a moral — ou amoral? — é curta, pois Moro não é muito seguro no uso das palavras:

“Há sempre o risco de lesão indevida à honra do investigado ou acusado. Cabe aqui, porém, o cuidado na desvelação de fatos relativos à investigação, e não a proibição abstrata de divulgação, pois a publicidade tem objetivos legítimos e que não podem ser alcançados por outros meios.”

Se a honra vai para as cucuias, o que pode se fazer? Mais vale correr o risco de prejudicar. Se não é verdade, o objetivo já foi alcançado. Afinal,

“punição judicial de agentes públicos corruptos é sempre difícil, se não por outros motivos, então pela carga de prova exigida para alcançar a condenação em processo criminal. Nessa perspectiva, a opinião pública pode constituir um salutar substitutivo, tendo condições melhores de impor alguma espécie de punição a agentes públicos corruptos, condenando-os ao ostracismo.”

Depois, vamos e venhamos, “a presunção de inocência […] não é absoluta”.

Partindo do pressuposto de que os outros são culpados, ele recorreu a todo o arsenal que a tecnologia colocou ao seu alcance, como ensinara o nunca assaz citado Joseph Goebbels. Há melhor maneira de agir do que se assegurar, com uns filmetes, que se tem a solidariedade da equipe e dos embargadores? E é preciso assegurar que a lavajato seja, como boa orcrim, “estruturalmente ordenada [para obter] vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais”.

Já tendo participado de mais de uma e escapado ileso, o velhaco continua a contar com seus cúmplices e colaboradores, e, com a delação do seu ex-delator, precisa que seja acusado quem o vai julgar. Já que os americanos fizeram um código de ética da Supreme Court, que não tem ética nenhuma, faça-se um para o Supremo, mesmo que os ministros já tenham que obedecer ao Código de Ética da Magistratura (Resolução 60/2008 do CNJ). Enquanto isso o genocida continua comandando sua orcrim da cadeia, escolhendo candidatos e orientando as fakenews. Nem se pense em punir o golpe de 5 de agosto — parlamentar pode tentar golpe, não é? — pois já punimos as beatas com Bíblias que participaram do 8 de janeiro e ele precisa poder dizer “ganhamos, mas fomos roubados”.

Nessas horas os interesses se somam. Além dos do amoral, há o dos banqueiros e farialimer’s que vivem na zona da especulação desenfreada, com negócios com o crime organizado. O do crime organizado. O dos que botam o dinheiro público para participar de bancos podres. O das fintechs que banco são, banco não sendo. O dos donos de partido que partem e repartem os governos. O dos cúmplices do genocida. O dos admiradores de Trump. Muitos se encaixam em mais de uma categoria. Vale o método: honras ao vento, que suas plumas nunca mais voltam à casa. Desmoralizemos todos.

Aqui, ali e acolá, basta abrir o jornal.

Assinar:

Comentários (Atom)