domingo, 4 de maio de 2025

Só deixo o meu Cariri no último pau-de-arara

Quando estive em Shang Hai em 1987, os chineses perguntaram ‘你從哪裡來吗’, de onde você é? Respondi que era do Brasil. Aí eles disseram que eu não tinha cara de brasileiro. Expliquei que meus pais eram poloneses; e eles perguntaram se eu havia nascido no Brasil ou na Polônia, ao que respondi que nascera na Palestina. Já meio confusos, os chineses perguntaram onde afinal de contas eu morava, no Brasil, na Polônia ou na Palestina; e eu, já meio sem graça, respondi que estava morando nos Estados Unidos.

Talvez você nunca tenha ouvido falar na Yiddishland, só na Deutschland, Disneyland, England, Finland, Greekland, Greenland, Iceland, Ireland, Nederland, Russland, Scotland e Switzerland. Mas não se preocupe, a Yiddishland não existe mais, foi extinta na Segunda Guerra Mundial.

A Yiddishland era o milenar lar dos judeus ashkenazim no Leste Europeu, que já no século XVI constituíam a maior comunidade e o centro da cultura judaica no mundo. Esse povo sem estado e sem generais, que falava yiddish, armado de canetas, desenvolveu uma cultura humanista, internacionalista e pacifista, que pode ser conferida em sua vasta e profícua literatura, tanto religiosa quanto laica. Decerto havia judeus não alinhados com a cultura humanista dominante, mas esses eram marginais.

A maior parte dos judeus que habitava a Yiddishland foi exterminada no Holocausto e os sobreviventes foram enxotados, exilados de sua terra natal. Nove a cada dez dos meus parentes foram exterminados, caminharam para o abate tal qual ovelhas para o matadouro. Os nazistas consideravam que os judeus eram vermes, subumanos, passivos, fracos, não tinham honra, não lutavam, não se defendiam, aceitavam ser agredidos sem esboçar a menor resistência, em suma, eram uns covardes. Sartre, no entanto, escreveu que a brandura dos judeus frente às injustiças e à violência era a verdadeira marca de sua grandeza. Mesmo assim, os nazistas conseguiram produzir judeus partisans, terroristas que participaram ativamente da resistência, inclusive do suicida Levante do Gueto de Varsóvia.

Durante a Segunda Guerra Mundial, a maior parte dos judeus era contra os partisans, achavam que a resistência estimularia a escalada da violência, e os alemães nazistas de fato investiam contra a comunidade em represália às ações praticadas pelos terroristas, o que era chamado de responsabilidade coletiva. Os movimentos de resistência nos Guetos, em geral, irromperam somente durante as últimas deportações… Na liquidação do Gueto de Vilna, em setembro de 1943, a Organização Partisan Unida (FPO), da qual faziam parte os poetas Avrom Sutzkever e Shmerke Kaczerginski, que sobreviveram ao Holocausto, julgou apropriado abandonar o Gueto para se juntar aos partisans da floresta, porque considerou que, no caso de um confronto armado com os alemães nazistas, a população judia do Gueto iria lutar contra a FPO.

Meu pai sobreviveu aos campos de concentração nazistas e minha mãe foi deportada para a Sibéria. Munidos por uma força descomunal, não reagiram e se submeteram aos desmandos, à violência, à humilhação e, apesar do aviltamento sofrido, ainda se transformaram em verdadeiros militantes da vida. Eu nasci no exílio, na Palestina, depois fomos para a Alemanha, onde fomos presos como imigrantes ilegais e, finalmente, o destino nos ancorou no Porto de Santos, sem nunca termos ouvido falar que existisse um país com o nome de Brasil. Um exilado nunca mais volta à sua terra natal, porque não são mais os mesmos, nem o exilado, nem a sua terra natal. No meu caso, literalmente, ainda que quisesse, nunca poderia voltar, sou um exilado para a eternidade, porque a Yiddishland foi extinta, não existe mais.

Do Cariri nos perdemos pelo mundo, com a esperança à frente, carregando nossos mortos, para que ninguém fique para trás.

Samuel Kilsztajn

Talvez você nunca tenha ouvido falar na Yiddishland, só na Deutschland, Disneyland, England, Finland, Greekland, Greenland, Iceland, Ireland, Nederland, Russland, Scotland e Switzerland. Mas não se preocupe, a Yiddishland não existe mais, foi extinta na Segunda Guerra Mundial.

A Yiddishland era o milenar lar dos judeus ashkenazim no Leste Europeu, que já no século XVI constituíam a maior comunidade e o centro da cultura judaica no mundo. Esse povo sem estado e sem generais, que falava yiddish, armado de canetas, desenvolveu uma cultura humanista, internacionalista e pacifista, que pode ser conferida em sua vasta e profícua literatura, tanto religiosa quanto laica. Decerto havia judeus não alinhados com a cultura humanista dominante, mas esses eram marginais.

A maior parte dos judeus que habitava a Yiddishland foi exterminada no Holocausto e os sobreviventes foram enxotados, exilados de sua terra natal. Nove a cada dez dos meus parentes foram exterminados, caminharam para o abate tal qual ovelhas para o matadouro. Os nazistas consideravam que os judeus eram vermes, subumanos, passivos, fracos, não tinham honra, não lutavam, não se defendiam, aceitavam ser agredidos sem esboçar a menor resistência, em suma, eram uns covardes. Sartre, no entanto, escreveu que a brandura dos judeus frente às injustiças e à violência era a verdadeira marca de sua grandeza. Mesmo assim, os nazistas conseguiram produzir judeus partisans, terroristas que participaram ativamente da resistência, inclusive do suicida Levante do Gueto de Varsóvia.

Durante a Segunda Guerra Mundial, a maior parte dos judeus era contra os partisans, achavam que a resistência estimularia a escalada da violência, e os alemães nazistas de fato investiam contra a comunidade em represália às ações praticadas pelos terroristas, o que era chamado de responsabilidade coletiva. Os movimentos de resistência nos Guetos, em geral, irromperam somente durante as últimas deportações… Na liquidação do Gueto de Vilna, em setembro de 1943, a Organização Partisan Unida (FPO), da qual faziam parte os poetas Avrom Sutzkever e Shmerke Kaczerginski, que sobreviveram ao Holocausto, julgou apropriado abandonar o Gueto para se juntar aos partisans da floresta, porque considerou que, no caso de um confronto armado com os alemães nazistas, a população judia do Gueto iria lutar contra a FPO.

Meu pai sobreviveu aos campos de concentração nazistas e minha mãe foi deportada para a Sibéria. Munidos por uma força descomunal, não reagiram e se submeteram aos desmandos, à violência, à humilhação e, apesar do aviltamento sofrido, ainda se transformaram em verdadeiros militantes da vida. Eu nasci no exílio, na Palestina, depois fomos para a Alemanha, onde fomos presos como imigrantes ilegais e, finalmente, o destino nos ancorou no Porto de Santos, sem nunca termos ouvido falar que existisse um país com o nome de Brasil. Um exilado nunca mais volta à sua terra natal, porque não são mais os mesmos, nem o exilado, nem a sua terra natal. No meu caso, literalmente, ainda que quisesse, nunca poderia voltar, sou um exilado para a eternidade, porque a Yiddishland foi extinta, não existe mais.

Ficamos deslumbrados com o Brasil. Para quem vem do Velho Mundo, a alegria dos brasileiros é contagiante. Todo mundo é bom, comunicativo e afável. O povo nos recebeu de braços abertos, apesar das restrições impostas pela Circular Secreta 1127 de 1937 à entrada de judeus no país, que vigorou praticamente até 1953. Em consonância com a ideologia racial, que dominou o mundo inteiro na primeira metade do século XX, as elites brasileiras, em sua política de imigração, tinham como princípio o branqueamento do país, de modo a “melhorar a raça”, sem manifestar pudor algum em relação à população de origem africana, que havia imigrado compulsoriamente do século XVI até meados do século XIX. De acordo com a ideologia racial, branco era sinônimo de ariano e, portanto, os judeus, por mais pálidos que fossem, nunca poderiam ser considerados brancos, além de que, todo mundo sabia, os judeus eram um bando de socialistas.

Sim, fui preso político durante a Ditadura e, embora absolvido pela Justiça Militar, meu pedido de naturalização foi indeferido. Permaneci apátrida por bons anos, mesmo depois da anistia de 1979, porque a naturalização é uma concessão do governo, e não um direito do estrangeiro.

A Ditadura Militar perseguiu, prendeu e exterminou todos aqueles que se opuseram a seus desmandos. ‘Brasil, ame-o ou deixe-o’, ame os militares que tomaram o poder constituído em um golpe de estado ou desocupe o país. Uma geração de crianças brasileiras foi banida de sua terra natal. A Carta Editora reuniu as memórias de 46 crianças brasileiras no exílio.

Desterrado da Yiddishland e nascido no exílio, me identifico com todos os expatriados, extraterrestres, cidadãos do mundo. Sempre senti forte empatia com os povos originários dessa terra que acolheu a minha família e com a população de origem africana que até hoje permanece segregada. Em minha militância pelas quotas raciais nas universidades, dizia que meu pai fora escravo e, só depois do olhar incrédulo dos companheiros, é que acrescentava que fora escravo do Terceiro Reich.

Com a internacionalização do capital produtivo que se seguiu à Segunda Guerra Mundial, os juruás, os invasores, que até então haviam ocupado apenas o litoral do país, resolveram transferir a sua capital à beira-mar para o Planalto Central, de modo a tomar posse do Centro-Oeste e da Bacia Amazônica. O genocídio dos povos nativos, iniciado no século XVI, ganhou então novo ímpeto com a ocupação de terras até então não cobiçadas. O que para os juruás era ocupar um espaço vazio com um museu futurista a céu aberto, para os indígenas foi o grande assalto às suas terras na segunda metade do século XX, que abriu caminho para a Transamazônica da Ditadura Militar e para o pesadelo que atualmente sangra vivo em meio à cobiça que ameaça a Amazônia.

O povo palestino foi desalojado de suas casas, aldeias e cidades, expulso de suas terras, para dar lugar aos sobreviventes judeus do Holocausto, afiançados pelos países membros das Nações Unidas, que se recusaram a absorvê-los e acharam por bem alojá-los nas terras do Levante, apesar do protesto da população nativa que vivia há séculos entre o Jordão e o Mediterrâneo.

Jaffa, a minha cidade natal, até de acordo com o despótico Plano de Partição da Palestina, havia sido designada como um enclave árabe em meio ao Estado Judeu. Mas, para evitar a formação do enclave, mesmo antes da criação de Israel em 14 de maio de 1948, as organizações terroristas Irgum e Haganah se apressaram em jogar 45 mil árabes de Jaffa no mar, que ancoraram no Líbano.

O cineasta palestino Mahdi Fleifel, que dirigiu o premiado documentário Um mundo que não é nosso, retrata a miséria a que a população nativa da Palestina foi reduzida pela violência dos sionistas. Fleifel acompanhou o refugiado Abu Eyad desde os seus 10 anos de idade, no campo Ain el-Helweh, no Líbano. Em 2012, produziu o curta-metragem Xenos, com imagem de Abu na Grécia. Em 2020, Fleifel produziu 3 saídas lógicas, em que Abu Eyad diz que os desterrados palestinos podem escolher se envolver no mundo das drogas, juntar-se às milícias armadas ou buscar o exílio.

Qual a relação entre a cultura dominante dos judeus da Yiddishland e a cultura racista, xenofóbica e militarista do Estado de Israel, que ocupou e continua expulsando os palestinos de sua terra natal, e conta com o apoio da maior parte dos judeus da diáspora? Mesmo os militantes do movimento Shalom Arshav (Paz Agora), que denunciam os assentamentos, choram as vítimas enquanto seguem matando os palestinos. Itamar Mann e Lihi Yona estão empenhados em resguardar o judaísmo humanista das garras do sionismo.

Minha língua materna é o agonizante yiddish, mas, como disse Isaac Bashevis Singer ao receber o Prêmio Nobel de Literatura, “uma mãe nunca está realmente morta”. Fiel à minha herança cultural, já abandonei categoricamente o judaísmo, apesar de meus amigos, tanto judeus como não judeus, me advertirem que, maldito, não serei poupado pelos antissemitas, nem aceito entre os palestinos – mas esse não é meu problema, esse problema é o deles.

Sim, fui preso político durante a Ditadura e, embora absolvido pela Justiça Militar, meu pedido de naturalização foi indeferido. Permaneci apátrida por bons anos, mesmo depois da anistia de 1979, porque a naturalização é uma concessão do governo, e não um direito do estrangeiro.

A Ditadura Militar perseguiu, prendeu e exterminou todos aqueles que se opuseram a seus desmandos. ‘Brasil, ame-o ou deixe-o’, ame os militares que tomaram o poder constituído em um golpe de estado ou desocupe o país. Uma geração de crianças brasileiras foi banida de sua terra natal. A Carta Editora reuniu as memórias de 46 crianças brasileiras no exílio.

Desterrado da Yiddishland e nascido no exílio, me identifico com todos os expatriados, extraterrestres, cidadãos do mundo. Sempre senti forte empatia com os povos originários dessa terra que acolheu a minha família e com a população de origem africana que até hoje permanece segregada. Em minha militância pelas quotas raciais nas universidades, dizia que meu pai fora escravo e, só depois do olhar incrédulo dos companheiros, é que acrescentava que fora escravo do Terceiro Reich.

Com a internacionalização do capital produtivo que se seguiu à Segunda Guerra Mundial, os juruás, os invasores, que até então haviam ocupado apenas o litoral do país, resolveram transferir a sua capital à beira-mar para o Planalto Central, de modo a tomar posse do Centro-Oeste e da Bacia Amazônica. O genocídio dos povos nativos, iniciado no século XVI, ganhou então novo ímpeto com a ocupação de terras até então não cobiçadas. O que para os juruás era ocupar um espaço vazio com um museu futurista a céu aberto, para os indígenas foi o grande assalto às suas terras na segunda metade do século XX, que abriu caminho para a Transamazônica da Ditadura Militar e para o pesadelo que atualmente sangra vivo em meio à cobiça que ameaça a Amazônia.

O povo palestino foi desalojado de suas casas, aldeias e cidades, expulso de suas terras, para dar lugar aos sobreviventes judeus do Holocausto, afiançados pelos países membros das Nações Unidas, que se recusaram a absorvê-los e acharam por bem alojá-los nas terras do Levante, apesar do protesto da população nativa que vivia há séculos entre o Jordão e o Mediterrâneo.

Jaffa, a minha cidade natal, até de acordo com o despótico Plano de Partição da Palestina, havia sido designada como um enclave árabe em meio ao Estado Judeu. Mas, para evitar a formação do enclave, mesmo antes da criação de Israel em 14 de maio de 1948, as organizações terroristas Irgum e Haganah se apressaram em jogar 45 mil árabes de Jaffa no mar, que ancoraram no Líbano.

O cineasta palestino Mahdi Fleifel, que dirigiu o premiado documentário Um mundo que não é nosso, retrata a miséria a que a população nativa da Palestina foi reduzida pela violência dos sionistas. Fleifel acompanhou o refugiado Abu Eyad desde os seus 10 anos de idade, no campo Ain el-Helweh, no Líbano. Em 2012, produziu o curta-metragem Xenos, com imagem de Abu na Grécia. Em 2020, Fleifel produziu 3 saídas lógicas, em que Abu Eyad diz que os desterrados palestinos podem escolher se envolver no mundo das drogas, juntar-se às milícias armadas ou buscar o exílio.

Qual a relação entre a cultura dominante dos judeus da Yiddishland e a cultura racista, xenofóbica e militarista do Estado de Israel, que ocupou e continua expulsando os palestinos de sua terra natal, e conta com o apoio da maior parte dos judeus da diáspora? Mesmo os militantes do movimento Shalom Arshav (Paz Agora), que denunciam os assentamentos, choram as vítimas enquanto seguem matando os palestinos. Itamar Mann e Lihi Yona estão empenhados em resguardar o judaísmo humanista das garras do sionismo.

Minha língua materna é o agonizante yiddish, mas, como disse Isaac Bashevis Singer ao receber o Prêmio Nobel de Literatura, “uma mãe nunca está realmente morta”. Fiel à minha herança cultural, já abandonei categoricamente o judaísmo, apesar de meus amigos, tanto judeus como não judeus, me advertirem que, maldito, não serei poupado pelos antissemitas, nem aceito entre os palestinos – mas esse não é meu problema, esse problema é o deles.

Só é meu o país que se encontra em minha alma, em que entro sem passaporte, dizia Marc Chagall.

Do Cariri nos perdemos pelo mundo, com a esperança à frente, carregando nossos mortos, para que ninguém fique para trás.

Samuel Kilsztajn

O crime no fundo das redes

Em intervenção exemplar, a polícia carioca antecipou-se a um crime, prendendo três jovens maiores de idade que planejavam matar um morador de rua no domingo de Páscoa. A execução seria transmitida online a um público pagante, expectadores habituais de suas exibições de maus tratos a animais e pregações contra mulheres, negros e homossexuais. Apurou-se que é largo o espectro de adolescentes atraídos por essa iniciação à barbárie.

O alvo crítico de Sartre era o "fait-divers", isto é, os relatos jornalísticos sobre a irrupção do insólito, identificado sempre com alguma violação das normais culturais ou naturais, como o acidente, o crime, a catástrofe. Só que isso não estava necessariamente ligado à direita política, e sim à imprensa sensacionalista, que explorava o fascínio sadomasoquista dos leitores pelo mórbido ou pelo horror. O que aí conta de fato são os sentimentos mais arcaicos do indivíduo, em geral apreendidos pelas lentes da psicanálise e da psiquiatria.

Mas a recente notícia, pela imprensa francesa, da morte de uma jovem estudante em Nantes, assassinada com 57 facadas, oferece outra perspectiva. Segundo o relato, o assassino, também adolescente, num manifesto delirante, "sintetiza todas as loucuras ideológicas que gangrenam hoje as nossas sociedades". Em treze páginas, fascinado por Hitler, ele denuncia o "neurocapitalismo", supostamente responsável pela transformação dos cérebros em instrumentos de dominação econômica e tecnológica, que promoveriam um "ecocídio globalizado". É a sua justificativa para "vingar a humanidade", assassinando uma desconhecida.

A cobertura jornalística não configura um "fait-divers". Embora confinado a um hospital psiquiátrico, esse jovem não é mero doente, protagonista isolado de um fato. Ao olhar crítico, ele seria "talvez uma prévia da assustadora racionalidade dos loucos de amanhã". Mais do que uma prévia, porém, um padrão ideológico já em curso na realidade paralela e transnacional das redes sociais, onde se multiplicam grupos organizados com motivações fascistas.

Os três jovens apreendidos pela polícia carioca (o mais velho, de 24 anos, é militar) demonstravam racionalidade operativa, comprovada no planejamento de suas lives de horror. As redes constituem uma espécie de terceira natureza (a segunda é o hábito), que conduz consciências vulneráveis por veredas sinistras. Não se trata de moldar cabeças, velha hipótese sobre a influência da mídia, mas de caminhar na escuridão moral aberta pelo espaço virtual. Se o motor do percurso é o prazer transgressivo inerente à adolescência, o ponto de chegada é o crime real no fundo das redes.

É coisa antiga a atração pública pelo crime. Richard Speck, conhecido como "o monstro de Chicago" por ter assassinado em uma noite de verão (1966) oito enfermeiras, recebia, na prisão, cartas de amor anônimas, algumas com dinheiro, outras com sua foto marcada de batom. As paixões inflamadas por anomalias alimentam o espetáculo do crime. Isso que Jean-Paul Sartre atribuía, na França, à "imprensa de direita da bunda e do sangue" e o levou a participar da fundação do Libération como um diário que contribuísse para o desenvolvimento real da democracia política por meio de uma "escrita-falada", próxima ao mundo do trabalho.

O alvo crítico de Sartre era o "fait-divers", isto é, os relatos jornalísticos sobre a irrupção do insólito, identificado sempre com alguma violação das normais culturais ou naturais, como o acidente, o crime, a catástrofe. Só que isso não estava necessariamente ligado à direita política, e sim à imprensa sensacionalista, que explorava o fascínio sadomasoquista dos leitores pelo mórbido ou pelo horror. O que aí conta de fato são os sentimentos mais arcaicos do indivíduo, em geral apreendidos pelas lentes da psicanálise e da psiquiatria.

Mas a recente notícia, pela imprensa francesa, da morte de uma jovem estudante em Nantes, assassinada com 57 facadas, oferece outra perspectiva. Segundo o relato, o assassino, também adolescente, num manifesto delirante, "sintetiza todas as loucuras ideológicas que gangrenam hoje as nossas sociedades". Em treze páginas, fascinado por Hitler, ele denuncia o "neurocapitalismo", supostamente responsável pela transformação dos cérebros em instrumentos de dominação econômica e tecnológica, que promoveriam um "ecocídio globalizado". É a sua justificativa para "vingar a humanidade", assassinando uma desconhecida.

A cobertura jornalística não configura um "fait-divers". Embora confinado a um hospital psiquiátrico, esse jovem não é mero doente, protagonista isolado de um fato. Ao olhar crítico, ele seria "talvez uma prévia da assustadora racionalidade dos loucos de amanhã". Mais do que uma prévia, porém, um padrão ideológico já em curso na realidade paralela e transnacional das redes sociais, onde se multiplicam grupos organizados com motivações fascistas.

Os três jovens apreendidos pela polícia carioca (o mais velho, de 24 anos, é militar) demonstravam racionalidade operativa, comprovada no planejamento de suas lives de horror. As redes constituem uma espécie de terceira natureza (a segunda é o hábito), que conduz consciências vulneráveis por veredas sinistras. Não se trata de moldar cabeças, velha hipótese sobre a influência da mídia, mas de caminhar na escuridão moral aberta pelo espaço virtual. Se o motor do percurso é o prazer transgressivo inerente à adolescência, o ponto de chegada é o crime real no fundo das redes.

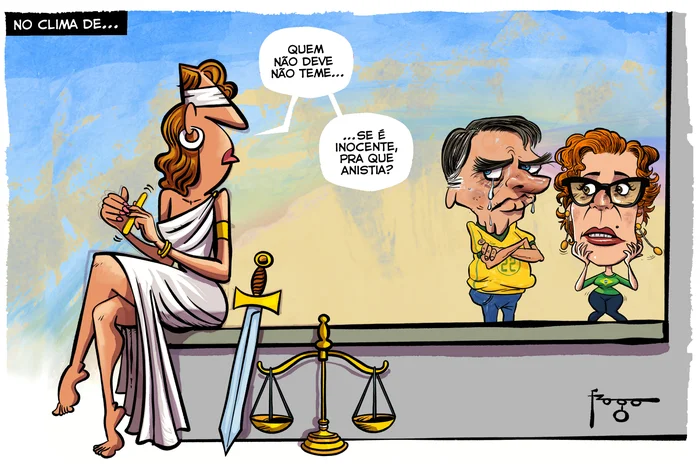

Anistia

Anistia é um gesto bonito, político e de longo alcance. É, usualmente, ato mastigado e maturado, negociado entre várias partes ao longo do tempo até que resulte em perdão. É decisão cristã, bonita, que liberta o perdoado e o que perdoou. Os dois se livram do peso da acusação, das lembranças e de eventuais remorsos. O perdão limpa tudo e promove a remissão da pena, da ofensa ou da dívida. Em alguns países, como nos Estados Unidos, o crime não prescreve. Não há perdão. Mas sempre depende da decisão do governante, do Rei, do Imperador ou da principal autoridade.

A história do Brasil é cheia de momentos em que revoltosos, por qualquer razão, fazem seu movimento, são derrotados e, logo sem seguida, são anistiados. É uma prática política destinada a evitar radicalização de blocos irreconciliáveis. No entanto, ainda no tempo da colônia, houve grave articulação para que Minas Gerais se tornasse independente do Império português. A conspiração, que permaneceu no nível das articulações sigilosas, foi descoberta em 1789 por consequência da delação de Joaquim Silvério dos Reis, que ganhou em troca a quitação de suas dívidas com o Tesouro Real.

Os réus foram acusados do crime de lesa-majestade como previsto pelas Ordenações Filipinas, Livro V, título 6, materializado em inconfidência ou falta de fidelidade ao rei. “Lesa-majestade quer dizer traição cometida contra a pessoa do Rei, ou seu Real Estado, que é tão grave e abominável crime, e que os antigos Sabedores tanto estranharam, que o comparavam à lepra; porque assim como esta enfermidade enche todo o corpo, sem nunca mais se poder curar”.

Doze dos condenados foram sentenciados à morte. A condenação foi comutada por ordem de D. Maria I para penas diversas, a maioria de degredo na África. Exceto Tiradentes. Ele foi enforcado e depois esquartejado. Seus despojos foram expostos ao longo do Caminho Real, que ligava Vila Real ao porto. É um exemplo da justiça dos portugueses, da atual os brasileiros herdaram alguns conceitos. Ninguém ousou falar em anistia.

No Brasil, ocorreram diversas resoluções, ou tentativas de golpe político, para depor governos ou mudar o regime. Os monarquistas perderam todas. Na Ilha do Desterro, Santa Catarina, em abril de 1894, os revoltosos tentaram derrubar o governo Floriano Peixoto. Foram fuzilados e a ilha, como vingança, recebeu o nome de Florianópolis. Em Canudos, no sertão baiano, Antônio Conselheiro criou vilarejo que ganhou fama de monarquista. Após quatro tentativas, o Exército acabou com a iniciativa ao custo de 15 mil mortos. O coronel Moreira Cesar, comandante geral, foi morto na terceira expedição. Canudos hoje está debaixo de água na represa do rio Vaza-Barris. Ninguém falou em anistia. A Princesa Isabel chegou a conversar na Europa sobre a chamada Restauração. Não deu certo. D. Pedro II faleceu em dezembro de 1891 em Paris, no discreto hotel Bedford, vítima de diabetes.

A república é uma sucessão de crises, a maioria delas surgida no meio militar a partir de julho de 1922, no episódio dos 18 do Forte, ocorrido no Rio de Janeiro. Depois, na mesma data em 1924, os rebeldes tomaram São Paulo. O governo central cercou e bombardeou a cidade. Eles se retiraram para a fronteira com o Paraguai e dali se originou a coluna Prestes, que cruzou o Brasil no sentido diagonal até o Rio Grande do Norte. Ao final desta monumental guerrilha, eles foram escorraçados pelos fazendeiros do interior da Bahia e fugiram para a Bolívia. Uns se tornaram comunistas, como Prestes, outros voltaram a política nacional depois de uma anistia. Alguns integraram o governo Vargas, que esteve no poder entre 1930 e 1945.

Sem qualquer dúvida a anistia mais importante da República ocorreu em 1979. Marcou o início do fim dos governos militares no Brasil. Foi a tentativa de reconciliação entre torturadores e torturados. Entre atacantes e atacados. Entre usurpadores e usurpados. Entre mortos e seus carrascos. Não foi a melhor solução, foi a pacificação possível encontrada pelo saudoso ministro da Justiça, Petrônio Portella. Reverbera até hoje. Militares produziram um livro, que não foi publicado, contando sua versão. (O título é curioso: Orvil) Os civis também produziram suas histórias.

A tentativa de anistia do pessoal do 8 de janeiro de 2023 ainda é muito recente. Há inocentes úteis. Mas, profissionais trabalharam no assalto aos três poderes. E gente graúda, sem dúvida, conspirou exatamente como fez a turma de Vila Rica. Os mineiros, contudo, tinham objetivos mais nobres. Lutavam pela liberdade, não queriam restabelecer uma ditadura. Trabalharam dentro do manual clássico de fazer revolução. Se der certo, a revolução é vitoriosa Senão, clama pelo perdão. Anistia é ato político promovido por quem está no poder. Ou seja, o vencedor da batalha política. Ao perdedor resta a possibilidade de espernear em praça pública.

A história do Brasil é cheia de momentos em que revoltosos, por qualquer razão, fazem seu movimento, são derrotados e, logo sem seguida, são anistiados. É uma prática política destinada a evitar radicalização de blocos irreconciliáveis. No entanto, ainda no tempo da colônia, houve grave articulação para que Minas Gerais se tornasse independente do Império português. A conspiração, que permaneceu no nível das articulações sigilosas, foi descoberta em 1789 por consequência da delação de Joaquim Silvério dos Reis, que ganhou em troca a quitação de suas dívidas com o Tesouro Real.

Os réus foram acusados do crime de lesa-majestade como previsto pelas Ordenações Filipinas, Livro V, título 6, materializado em inconfidência ou falta de fidelidade ao rei. “Lesa-majestade quer dizer traição cometida contra a pessoa do Rei, ou seu Real Estado, que é tão grave e abominável crime, e que os antigos Sabedores tanto estranharam, que o comparavam à lepra; porque assim como esta enfermidade enche todo o corpo, sem nunca mais se poder curar”.

Doze dos condenados foram sentenciados à morte. A condenação foi comutada por ordem de D. Maria I para penas diversas, a maioria de degredo na África. Exceto Tiradentes. Ele foi enforcado e depois esquartejado. Seus despojos foram expostos ao longo do Caminho Real, que ligava Vila Real ao porto. É um exemplo da justiça dos portugueses, da atual os brasileiros herdaram alguns conceitos. Ninguém ousou falar em anistia.

No Brasil, ocorreram diversas resoluções, ou tentativas de golpe político, para depor governos ou mudar o regime. Os monarquistas perderam todas. Na Ilha do Desterro, Santa Catarina, em abril de 1894, os revoltosos tentaram derrubar o governo Floriano Peixoto. Foram fuzilados e a ilha, como vingança, recebeu o nome de Florianópolis. Em Canudos, no sertão baiano, Antônio Conselheiro criou vilarejo que ganhou fama de monarquista. Após quatro tentativas, o Exército acabou com a iniciativa ao custo de 15 mil mortos. O coronel Moreira Cesar, comandante geral, foi morto na terceira expedição. Canudos hoje está debaixo de água na represa do rio Vaza-Barris. Ninguém falou em anistia. A Princesa Isabel chegou a conversar na Europa sobre a chamada Restauração. Não deu certo. D. Pedro II faleceu em dezembro de 1891 em Paris, no discreto hotel Bedford, vítima de diabetes.

A república é uma sucessão de crises, a maioria delas surgida no meio militar a partir de julho de 1922, no episódio dos 18 do Forte, ocorrido no Rio de Janeiro. Depois, na mesma data em 1924, os rebeldes tomaram São Paulo. O governo central cercou e bombardeou a cidade. Eles se retiraram para a fronteira com o Paraguai e dali se originou a coluna Prestes, que cruzou o Brasil no sentido diagonal até o Rio Grande do Norte. Ao final desta monumental guerrilha, eles foram escorraçados pelos fazendeiros do interior da Bahia e fugiram para a Bolívia. Uns se tornaram comunistas, como Prestes, outros voltaram a política nacional depois de uma anistia. Alguns integraram o governo Vargas, que esteve no poder entre 1930 e 1945.

Sem qualquer dúvida a anistia mais importante da República ocorreu em 1979. Marcou o início do fim dos governos militares no Brasil. Foi a tentativa de reconciliação entre torturadores e torturados. Entre atacantes e atacados. Entre usurpadores e usurpados. Entre mortos e seus carrascos. Não foi a melhor solução, foi a pacificação possível encontrada pelo saudoso ministro da Justiça, Petrônio Portella. Reverbera até hoje. Militares produziram um livro, que não foi publicado, contando sua versão. (O título é curioso: Orvil) Os civis também produziram suas histórias.

A tentativa de anistia do pessoal do 8 de janeiro de 2023 ainda é muito recente. Há inocentes úteis. Mas, profissionais trabalharam no assalto aos três poderes. E gente graúda, sem dúvida, conspirou exatamente como fez a turma de Vila Rica. Os mineiros, contudo, tinham objetivos mais nobres. Lutavam pela liberdade, não queriam restabelecer uma ditadura. Trabalharam dentro do manual clássico de fazer revolução. Se der certo, a revolução é vitoriosa Senão, clama pelo perdão. Anistia é ato político promovido por quem está no poder. Ou seja, o vencedor da batalha política. Ao perdedor resta a possibilidade de espernear em praça pública.

Trump estimula a destruição da Amazônia e do Cerrado

Em 2021, os preços da soja subiram para 15 dólares por bushel – o nível mais alto em oito anos. Ao mesmo tempo, o desmatamento na região amazônica aumentou para mais de 13 mil quilômetros quadrados. Essa foi a maior área de floresta tropical a virar fumaça em 15 anos. O gatilho para o aumento dos preços da soja e dos incêndios florestais foram as tarifas punitivas de Donald Trump contra a China, que levaram a um aumento nas exportações agrícolas brasileiras para a Ásia.

O que começou com as tarifas punitivas de Trump contra a China desencadeou uma sequência de acontecimentos três anos atrás que acabou dizimando o Cerrado e a Amazônia no Brasil. Essa cadeia causal agora começa a girar novamente.

Uma retrospectiva: quando Donald Trump impôs tarifas punitivas sobre produtos chineses em 2018, a China respondeu com uma proibição de importação de soja dos EUA. A República Popular procurou novos fornecedores. Os agricultores brasileiros aproveitaram e lucraram com a brecha deixada pelas tarifas dos EUA.

À medida que a nova demanda da China supria uma oferta inicialmente rígida de soja, os preços da soja aumentaram: de cerca de 9 dólares por bushel em 2018 para até 15 dólares em 2021. Os altos preços da soja foram um incentivo para muitos agricultores expandiram suas lavouras para novas áreas.

As exportações para a China foram um grande sucesso para a indústria exportadora agrícola brasileira. Desde o primeiro mandato de Trump, as exportações de soja para a China dobraram, as exportações de carne bovina quintuplicaram e as vendas de algodão aumentaram dez vezes. Isso mostra o dinamismo da agricultura brasileira. Por um lado.

Por outro lado, esse boom agrícola indiretamente causou danos severos aos biomas brasileiros. Não é Trump o responsável por isso, mas o próprio Brasil.

Porque mais ou menos na mesma época, Jair Bolsonaro assumiu o cargo, em 2019. Para ele, a proteção ambiental era um incômodo, um obstáculo para os agricultores. Seu governo enfraqueceu as autoridades ambientais, suspendeu os controles e deu o sinal: a terra pode ser queimada, ninguém será punido. Para dar espaço a plantações de soja e pastagens para gado.

As consequências foram mensuráveis. Na Amazônia, o desmatamento anual aumentou de 7,9 mil quilômetros quadrados antes do governo Bolsonaro para mais de 13,2 mil quilômetros quadrados. O desmatamento também aumentou significativamente no Cerrado, a área mais importante de cultivo de soja: de 6,5 mil para quase 11 mil quilômetros quadrados, o maior desde 2015.

Os agricultores agradeceram a Bolsonaro por permitir que eles expandissem suas terras agrícolas de forma barata – não apenas na área agrícola do Cerrado, mas também na distante Floresta Amazônica.

A maioria dos agricultores no Brasil não tem nada a ver com o desmatamento da Amazônia. Muitas plantações – por exemplo, de café, açúcar, laranja ou cacau – estão localizadas longe da Amazônia ou do Cerrado. No entanto, toda a indústria se beneficia da expansão ilegal de terras agrícolas.

Os preços dos terrenos sofrem menor pressão. Criadores de gado ou produtores de soja ilegais podem colocar seus produtos no circuito oficial, e as empresas "sérias" também se beneficiam disso. Não é de se admirar que o lobby agrícola no Congresso continue sendo um dos mais importantes apoiadores de Bolsonaro.

Desde 2023, as taxas de desmatamento vêm caindo novamente no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele conseguiu fortalecer as autoridades de controle. Mas a janela de oportunidade pode se fechar novamente em breve. Porque Trump impôs mais uma vez tarifas punitivas à China – e desta vez Pequim reagiu e também aumentou as tarifas sobre as importações dos EUA.

O Cerrado e a Amazônia agora estão ameaçados por uma nova onda de destruição. Isto é confirmado pelo último estudo realizado pelo Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), segundo o qual entre agosto de 2024 e fevereiro de 2025, a destruição florestal na região amazônica quintuplicou.

Este é de longe o maior valor em 15 anos. Áreas degradadas são trechos da Floresta Amazônica que, em parte, foram queimados, dos quais troncos de árvores foram removidos ou onde garimpeiros se espalharam. Elas já estão danificadas ou parcialmente desenvolvidas e, por isso, prontas para a agricultura ou pecuária.

Veio a calhar que a União Europeia (UE) tenha adiado por um ano sua lei antidesmatamento. A regra prevê que as empresas garantam que certas matérias-primas e produtos – incluindo carne bovina, soja, óleo de palma, café, cacau, madeira e borracha – não são originados de áreas desmatadas ou degradadas após 31 de dezembro de 2020.

O adiamento faz sentido, pois muitos detalhes ainda não estavam claros. Para alguns agricultores no Brasil, no entanto, ele pode ser interpretado como uma anistia para mais desmatamento.

O governo Lula também está politicamente enfraquecido. Haverá eleições no ano que vem. O governo tradicionalmente reduz os controles contra a destruição florestal para não melindrar aliados políticos.

A próxima onda de destruição da Amazônia e do Cerrado não está chegando. Ela já chegou.

O que começou com as tarifas punitivas de Trump contra a China desencadeou uma sequência de acontecimentos três anos atrás que acabou dizimando o Cerrado e a Amazônia no Brasil. Essa cadeia causal agora começa a girar novamente.

Uma retrospectiva: quando Donald Trump impôs tarifas punitivas sobre produtos chineses em 2018, a China respondeu com uma proibição de importação de soja dos EUA. A República Popular procurou novos fornecedores. Os agricultores brasileiros aproveitaram e lucraram com a brecha deixada pelas tarifas dos EUA.

À medida que a nova demanda da China supria uma oferta inicialmente rígida de soja, os preços da soja aumentaram: de cerca de 9 dólares por bushel em 2018 para até 15 dólares em 2021. Os altos preços da soja foram um incentivo para muitos agricultores expandiram suas lavouras para novas áreas.

As exportações para a China foram um grande sucesso para a indústria exportadora agrícola brasileira. Desde o primeiro mandato de Trump, as exportações de soja para a China dobraram, as exportações de carne bovina quintuplicaram e as vendas de algodão aumentaram dez vezes. Isso mostra o dinamismo da agricultura brasileira. Por um lado.

Por outro lado, esse boom agrícola indiretamente causou danos severos aos biomas brasileiros. Não é Trump o responsável por isso, mas o próprio Brasil.

Porque mais ou menos na mesma época, Jair Bolsonaro assumiu o cargo, em 2019. Para ele, a proteção ambiental era um incômodo, um obstáculo para os agricultores. Seu governo enfraqueceu as autoridades ambientais, suspendeu os controles e deu o sinal: a terra pode ser queimada, ninguém será punido. Para dar espaço a plantações de soja e pastagens para gado.

As consequências foram mensuráveis. Na Amazônia, o desmatamento anual aumentou de 7,9 mil quilômetros quadrados antes do governo Bolsonaro para mais de 13,2 mil quilômetros quadrados. O desmatamento também aumentou significativamente no Cerrado, a área mais importante de cultivo de soja: de 6,5 mil para quase 11 mil quilômetros quadrados, o maior desde 2015.

Os agricultores agradeceram a Bolsonaro por permitir que eles expandissem suas terras agrícolas de forma barata – não apenas na área agrícola do Cerrado, mas também na distante Floresta Amazônica.

A maioria dos agricultores no Brasil não tem nada a ver com o desmatamento da Amazônia. Muitas plantações – por exemplo, de café, açúcar, laranja ou cacau – estão localizadas longe da Amazônia ou do Cerrado. No entanto, toda a indústria se beneficia da expansão ilegal de terras agrícolas.

Os preços dos terrenos sofrem menor pressão. Criadores de gado ou produtores de soja ilegais podem colocar seus produtos no circuito oficial, e as empresas "sérias" também se beneficiam disso. Não é de se admirar que o lobby agrícola no Congresso continue sendo um dos mais importantes apoiadores de Bolsonaro.

Desde 2023, as taxas de desmatamento vêm caindo novamente no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele conseguiu fortalecer as autoridades de controle. Mas a janela de oportunidade pode se fechar novamente em breve. Porque Trump impôs mais uma vez tarifas punitivas à China – e desta vez Pequim reagiu e também aumentou as tarifas sobre as importações dos EUA.

O Cerrado e a Amazônia agora estão ameaçados por uma nova onda de destruição. Isto é confirmado pelo último estudo realizado pelo Instituto do Homem e do Meio Ambiente da Amazônia (Imazon), segundo o qual entre agosto de 2024 e fevereiro de 2025, a destruição florestal na região amazônica quintuplicou.

Este é de longe o maior valor em 15 anos. Áreas degradadas são trechos da Floresta Amazônica que, em parte, foram queimados, dos quais troncos de árvores foram removidos ou onde garimpeiros se espalharam. Elas já estão danificadas ou parcialmente desenvolvidas e, por isso, prontas para a agricultura ou pecuária.

Veio a calhar que a União Europeia (UE) tenha adiado por um ano sua lei antidesmatamento. A regra prevê que as empresas garantam que certas matérias-primas e produtos – incluindo carne bovina, soja, óleo de palma, café, cacau, madeira e borracha – não são originados de áreas desmatadas ou degradadas após 31 de dezembro de 2020.

O adiamento faz sentido, pois muitos detalhes ainda não estavam claros. Para alguns agricultores no Brasil, no entanto, ele pode ser interpretado como uma anistia para mais desmatamento.

O governo Lula também está politicamente enfraquecido. Haverá eleições no ano que vem. O governo tradicionalmente reduz os controles contra a destruição florestal para não melindrar aliados políticos.

A próxima onda de destruição da Amazônia e do Cerrado não está chegando. Ela já chegou.

O desaparecimento da narrativa ou por que as vacas voam

Na semana passada, tive uma conversa com minha fisioterapeuta que ainda me assombra. Ela me disse que um de seus pacientes era romancista. “Qual o nome dele?” – perguntei, incapaz de suprimir minha curiosidade. “Não sei o sobrenome”, ela respondeu, e então me contou que seu marido tinha ganhado um daqueles livros que vendem muito. Ela também não conseguia se lembrar do nome do autor: “Esqueço coisas que não são importantes”.

Havia algo na maneira como ela se referia a essas coisas “sem importância” — que mais tarde percebi que incluíam teatro, música ou qualquer coisa além de pagamentos de hipoteca ou registros médicos — que me intrigava. E não, esta não é a velha disputa entre ciência e literatura. Esse desrespeito ao material narrativo, ou melhor, essa falha em perceber a relevância das histórias, pode ter consequências fatais.

O corpo é menos capaz de funcionar sem história do que sem proteína. Por que eu acordo de manhã, por que eu faço isso, compro aquilo, me associo a essas pessoas, voto naquelas pessoas? Sem um mínimo de orientação para estruturar nossa vida diária, estamos perdidos. Sabemos disso pelo menos desde Paul Ricoeur: nossa psique é narrativa. Narrar, narrar a nós mesmos, é essencial para orientar nossas ações e nos situar no tempo. Tão essencial que, assim como acontece com o vazio nutricional, se não tivermos uma boa história em mãos — uma que seja nutritiva e benéfica para nós — nos preencheremos com o que estiver disponível.

Um exemplo revelador desse fenômeno pode ser encontrado em The Best of Impossible Worlds, de Gabriel Ventura, que detalha um movimento conhecido como mudança de realidade. Os Shifters, como eles próprios se autodenominam, praticam uma estratégia que virou moda durante a pandemia e consiste em um tipo de meditação em que o sujeito mergulha por horas em mundos fictícios e depois conta sobre isso, claro, no TikTok ou em um site similar .

O desejo de escapar quando o ambiente é insuportável não é novidade, mas o fato de essa fuga ocorrer em cenários construídos pela cultura de massa, da HBO à Amazon Prime, passando pelo PlayStation e pela Nintendo, é, no mínimo, inquietante. Como pode ser que estejamos tão vazios que nem em nossos sonhos somos capazes de inventar nosso próprio mundo?

De acordo com o narratologista e analista social francês Christian Salmon, nossa capacidade de contar histórias vem diminuindo há mais de um século. Nosso vazio narrativo teria começado com a Primeira Guerra Mundial, teria se aprofundado na Segunda e estaria terminando em nossos dias. A propaganda de guerra e a dissolução da dimensão temporal dos acontecimentos teriam sido as chaves para essa destruição, que atinge seu ápice com o storytelling, o uso de histórias para fins comerciais. Essa técnica, que consiste em construir “pequenas histórias exemplares”, tem sido usada em tudo, desde publicidade e política até grandes produtores de histórias como Disney e Netflix. Seu objetivo, argumenta Salmon, é abordar as emoções para nos fazer conformar a certos comportamentos, em vez de propor mitos interpretáveis que alimentam a imaginação, como fariam as “grandes histórias”, começando com Homero.

A psicanalista e escritora Lola López Mondéjar aprofunda a análise desse problema em seu magnífico ensaio Sem História. Para a autora, o triunfo do mundo digital produz um indivíduo incapaz de se explicar. Nós somos, ou melhor, nos tornamos, “indivíduos vazios”. Mondéjar ilustra essa ideia com o caso de uma de suas pacientes, uma jovem médica que padecia de sofrimento emocional e que despertou seu interesse porque, se por um lado conseguia falar sobre tudo o que fazia (academia, cursos, viagens), por outro parecia incapaz de relacionar os acontecimentos com suas emoções. Suas histórias não tinham um porquê e um para quê; não havia nelas enredo nem argumento, ou seja, não narravam, não informavam. Parece, acrescenta o psicanalista, que a jovem estava esperando que alguém desse sentido à sua história.

Mondéjar propõe que esse vazio acaba atrofiando não apenas nossa capacidade de nos compreendermos, mas também nossa faculdade de pensamento: ao não conseguirmos transformar o que acontece em uma experiência subjetiva e comunicável, seríamos acríticos. Salmon propôs algo semelhante: “As histórias se tornaram tão convincentes que ameaçam substituir fatos e argumentos racionais”.

O alcance da imaginação, essa “conversão da consciência em um menu da Netflix”, nas palavras de Ventura, acabaria nos tornando incapazes de algo tão “sem importância” quanto o raciocínio, ou de exigir, por exemplo, evidências confiáveis antes de aderir a qualquer teoria. Se essa tendência continuar, não se surpreenda se amanhã, ou esta tarde, um homem vier e nos disser que as vacas podem voar e acabarmos acreditando nele.

Pilar Fraile

Havia algo na maneira como ela se referia a essas coisas “sem importância” — que mais tarde percebi que incluíam teatro, música ou qualquer coisa além de pagamentos de hipoteca ou registros médicos — que me intrigava. E não, esta não é a velha disputa entre ciência e literatura. Esse desrespeito ao material narrativo, ou melhor, essa falha em perceber a relevância das histórias, pode ter consequências fatais.

O corpo é menos capaz de funcionar sem história do que sem proteína. Por que eu acordo de manhã, por que eu faço isso, compro aquilo, me associo a essas pessoas, voto naquelas pessoas? Sem um mínimo de orientação para estruturar nossa vida diária, estamos perdidos. Sabemos disso pelo menos desde Paul Ricoeur: nossa psique é narrativa. Narrar, narrar a nós mesmos, é essencial para orientar nossas ações e nos situar no tempo. Tão essencial que, assim como acontece com o vazio nutricional, se não tivermos uma boa história em mãos — uma que seja nutritiva e benéfica para nós — nos preencheremos com o que estiver disponível.

Um exemplo revelador desse fenômeno pode ser encontrado em The Best of Impossible Worlds, de Gabriel Ventura, que detalha um movimento conhecido como mudança de realidade. Os Shifters, como eles próprios se autodenominam, praticam uma estratégia que virou moda durante a pandemia e consiste em um tipo de meditação em que o sujeito mergulha por horas em mundos fictícios e depois conta sobre isso, claro, no TikTok ou em um site similar .

O desejo de escapar quando o ambiente é insuportável não é novidade, mas o fato de essa fuga ocorrer em cenários construídos pela cultura de massa, da HBO à Amazon Prime, passando pelo PlayStation e pela Nintendo, é, no mínimo, inquietante. Como pode ser que estejamos tão vazios que nem em nossos sonhos somos capazes de inventar nosso próprio mundo?

De acordo com o narratologista e analista social francês Christian Salmon, nossa capacidade de contar histórias vem diminuindo há mais de um século. Nosso vazio narrativo teria começado com a Primeira Guerra Mundial, teria se aprofundado na Segunda e estaria terminando em nossos dias. A propaganda de guerra e a dissolução da dimensão temporal dos acontecimentos teriam sido as chaves para essa destruição, que atinge seu ápice com o storytelling, o uso de histórias para fins comerciais. Essa técnica, que consiste em construir “pequenas histórias exemplares”, tem sido usada em tudo, desde publicidade e política até grandes produtores de histórias como Disney e Netflix. Seu objetivo, argumenta Salmon, é abordar as emoções para nos fazer conformar a certos comportamentos, em vez de propor mitos interpretáveis que alimentam a imaginação, como fariam as “grandes histórias”, começando com Homero.

A psicanalista e escritora Lola López Mondéjar aprofunda a análise desse problema em seu magnífico ensaio Sem História. Para a autora, o triunfo do mundo digital produz um indivíduo incapaz de se explicar. Nós somos, ou melhor, nos tornamos, “indivíduos vazios”. Mondéjar ilustra essa ideia com o caso de uma de suas pacientes, uma jovem médica que padecia de sofrimento emocional e que despertou seu interesse porque, se por um lado conseguia falar sobre tudo o que fazia (academia, cursos, viagens), por outro parecia incapaz de relacionar os acontecimentos com suas emoções. Suas histórias não tinham um porquê e um para quê; não havia nelas enredo nem argumento, ou seja, não narravam, não informavam. Parece, acrescenta o psicanalista, que a jovem estava esperando que alguém desse sentido à sua história.

Mondéjar propõe que esse vazio acaba atrofiando não apenas nossa capacidade de nos compreendermos, mas também nossa faculdade de pensamento: ao não conseguirmos transformar o que acontece em uma experiência subjetiva e comunicável, seríamos acríticos. Salmon propôs algo semelhante: “As histórias se tornaram tão convincentes que ameaçam substituir fatos e argumentos racionais”.

O alcance da imaginação, essa “conversão da consciência em um menu da Netflix”, nas palavras de Ventura, acabaria nos tornando incapazes de algo tão “sem importância” quanto o raciocínio, ou de exigir, por exemplo, evidências confiáveis antes de aderir a qualquer teoria. Se essa tendência continuar, não se surpreenda se amanhã, ou esta tarde, um homem vier e nos disser que as vacas podem voar e acabarmos acreditando nele.

Pilar Fraile

Assinar:

Comentários (Atom)