domingo, 24 de agosto de 2025

Obras sobre ditadores ganham destaque em momento de instabilidade na América Latina

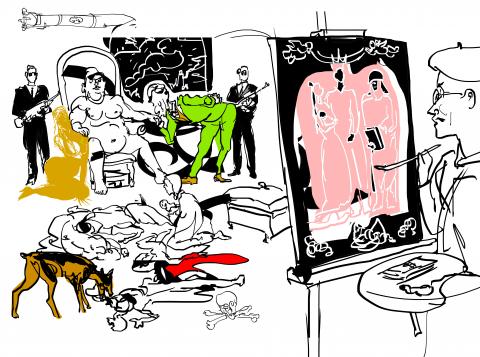

Houve uma época em que se consolidou na América Latina uma tradição literária peculiar: a dos chamados "romances de ditador". Não foram poucos os escritores que se deixaram fascinar (e assombrar, às vezes, ao mesmo tempo) pelo vínculo cultural e político que se estabelecia entre povos inteiros e líderes carismáticos, temidos e venerados.

Entre as obras mais destacadas desse ciclo está "O Senhor Presidente" (1946, ed. Mundareu), do Nobel guatemalteco Miguel Ángel Asturias. Nela, a brutalidade de um regime repressivo é narrada a partir da história de uma pessoa em situação de rua que, sem querer, causa a morte de um coronel.

O nome do país e do ditador não são ditas de modo explícito, mas tudo leva a crer que se trata do regime de Manuel Estrada Cabrera, que governou a Guatemala com mão de ferro de 1898 a 1920, com uma série de eleições fraudulentas.

Outras obras fundamentais dessa tradição são: "Eu o Supremo" (1974, ed. Pinard), do paraguaio Augusto Roa Bastos, e "A Festa do Bode" (2000, ed.Mandarin), do peruano Mario Vargas Llosa, outro Nobel.

No primeiro, Roa Bastos mergulha na figura de José Gaspar Rodríguez de Francia, que governou o Paraguai de 1814 a 1840 de modo isolacionista para se defender de vizinhos poderosos. Transformou-se em alegoria do poder absoluto na região.

Já Vargas Llosa decidiu reconstruir a era de Rafael Trujillo, ditador da República Dominicana de 1930 a 1938 e de 1942 a 1952, tendo ainda governado de modo indireto nos períodos de 1938 a 1942 e de 1952 a 1961, usando líderes que ele mesmo colocava no poder e manipulava.

Seu regime é responsabilizado por dezenas de milhares de mortes. Inimigos políticos eram atirados no mar.

Cinco décadas atrás, a esse cânone se juntaria sua obra mais importante: "O Outono do Patriarca (1975, Record), do mais célebre entre os Nobel da região, Gabriel García Márquez.

A obra é a mais ousada dessas novelas. Ao contrário das que se apoiavam em figuras históricas reais, Gabo, como Gabriel García Márquez também é conhecido, construiu um ditador arquetípico, sem nome e feito de pedaços de muitos outros. Um general eterno, que morre e ressuscita, que governa um país fictício, imóvel num tempo circular. É a ficção levada ao limite para mostrar que o autoritarismo não é só um regime, mas uma atmosfera que envenena a linguagem, a memória e o futuro.

Esses livros mostram como a literatura foi capaz de decifrar as patologias políticas do continente. Asturias revelou a sombra paranoica de Estrada Cabrera; Roa Bastos mostrou como Francia esteve presente no defensivismo paraguaio desde então; Vargas Llosa desnudou o trauma de Trujillo; García Márquez inventou o ditador eterno.

Todos, à sua maneira, demonstraram que o autoritarismo latino-americano é mais do que uma sucessão de governos: é uma engrenagem cultural que se reinventa em diferentes épocas.

Em tempos em que líderes personalistas continuam a ameaçar a democracia —Bukele, Ortega, Bolsonaro, Evo Morales, Rafael Correa e Daniel Noboa, entre outros—, o cinquentenário de "O Outono do Patriarca" ganha relevância.

Ele nos lembra que líderes que podem encantar e seduzir são muitos e estão sempre prestes a aparecer. Só não podemos dizer que não fomos avisados.

Entre as obras mais destacadas desse ciclo está "O Senhor Presidente" (1946, ed. Mundareu), do Nobel guatemalteco Miguel Ángel Asturias. Nela, a brutalidade de um regime repressivo é narrada a partir da história de uma pessoa em situação de rua que, sem querer, causa a morte de um coronel.

O nome do país e do ditador não são ditas de modo explícito, mas tudo leva a crer que se trata do regime de Manuel Estrada Cabrera, que governou a Guatemala com mão de ferro de 1898 a 1920, com uma série de eleições fraudulentas.

Outras obras fundamentais dessa tradição são: "Eu o Supremo" (1974, ed. Pinard), do paraguaio Augusto Roa Bastos, e "A Festa do Bode" (2000, ed.Mandarin), do peruano Mario Vargas Llosa, outro Nobel.

No primeiro, Roa Bastos mergulha na figura de José Gaspar Rodríguez de Francia, que governou o Paraguai de 1814 a 1840 de modo isolacionista para se defender de vizinhos poderosos. Transformou-se em alegoria do poder absoluto na região.

Já Vargas Llosa decidiu reconstruir a era de Rafael Trujillo, ditador da República Dominicana de 1930 a 1938 e de 1942 a 1952, tendo ainda governado de modo indireto nos períodos de 1938 a 1942 e de 1952 a 1961, usando líderes que ele mesmo colocava no poder e manipulava.

Seu regime é responsabilizado por dezenas de milhares de mortes. Inimigos políticos eram atirados no mar.

Cinco décadas atrás, a esse cânone se juntaria sua obra mais importante: "O Outono do Patriarca (1975, Record), do mais célebre entre os Nobel da região, Gabriel García Márquez.

A obra é a mais ousada dessas novelas. Ao contrário das que se apoiavam em figuras históricas reais, Gabo, como Gabriel García Márquez também é conhecido, construiu um ditador arquetípico, sem nome e feito de pedaços de muitos outros. Um general eterno, que morre e ressuscita, que governa um país fictício, imóvel num tempo circular. É a ficção levada ao limite para mostrar que o autoritarismo não é só um regime, mas uma atmosfera que envenena a linguagem, a memória e o futuro.

Esses livros mostram como a literatura foi capaz de decifrar as patologias políticas do continente. Asturias revelou a sombra paranoica de Estrada Cabrera; Roa Bastos mostrou como Francia esteve presente no defensivismo paraguaio desde então; Vargas Llosa desnudou o trauma de Trujillo; García Márquez inventou o ditador eterno.

Todos, à sua maneira, demonstraram que o autoritarismo latino-americano é mais do que uma sucessão de governos: é uma engrenagem cultural que se reinventa em diferentes épocas.

Em tempos em que líderes personalistas continuam a ameaçar a democracia —Bukele, Ortega, Bolsonaro, Evo Morales, Rafael Correa e Daniel Noboa, entre outros—, o cinquentenário de "O Outono do Patriarca" ganha relevância.

Ele nos lembra que líderes que podem encantar e seduzir são muitos e estão sempre prestes a aparecer. Só não podemos dizer que não fomos avisados.

A distopia realizada na América

O medo comporta gradações, que variam do temor ao pânico. Devem oscilar entre um e outro os sentimentos de milhões com a notícia de que Pete Hegseth, secretário de Defesa dos EUA, compartilha em vídeo a opinião de pastores contrária ao direito feminino de voto. É a primeira vez em séculos que o poder americano desfaz publicamente um voto de modernidade democrática.

A esse barbarismo segue-se outro: figura central do grupo, o pastor nacionalista cristão Doug Wilson associa hierarquia patriarcal à racial, garantindo que havia afeição mútua entre escravistas e escravos. Infere-se que também mulheres estariam afeitas à escravidão patriarcal. Tudo isso faz parte da ofensiva antifeminina de Trump, que agora tenta demitir a primeira mulher negra a dirigir o Federal Reserve, o banco central americano. O autocrata é conhecido pelo comportamento repulsivo para com mulheres. A intimidade de 15 anos com o pedófilo Jeffrey Epstein sugere que parceira segura é um misto de escrava sexual e boneca inflável.

Mas o medo não comparece só em preocupações democráticas como também, sob forma de terror, em causas primais da aversão ao feminino. Ganha proporções o tópico da "vagina dentata", fonte mítica de fantasias de castração masculina. Disso é exemplar a comédia de terror feminista "Teeth" (2007), de Mitchell Lichtenstein. Com reflexo na modernidade big tech: Mark Zuckerberg, boneco ventríloquo de Trump, atemoriza-se em público com a "falta de energia masculina nos EUA". A raiz do pânico é a indistinção entre delírio e realidade, moldada pelo cinema de catástrofe. A tela tanto precede a vida que a ficção se materializa aos olhos de todos.

Isso inspira uma distopia como a de Margaret Atwood em "O Conto da Aia" (1985), sucesso no streaming: no futuro, as mulheres se tornam escravas sexuais de uma elite poderosa. Uma distopia feita de imaginação, realidade da opressão feminina nas ditaduras islâmicas e ideologia patriarcal de comunidades espelhadas no nacionalismo cristão. Nos EUA, país de cidadania conformista com o sistema e religião como modo de vida, as seitas dão continuidade às utopias nostálgicas que radicalizam exigências morais de suposta proveniência bíblica. Cultua-se não o país real, mas o que se supõe ter sido no passado.

Daí um primitivismo aberto a mitos regressivos, refratários à autarcia feminina. Concretizado, o terror mítico é fissura na dita modernidade da América. Não simples detalhe de superfície numa poderosa infraestrutura econômica-militar, mas indício embrionário do colapso moral que sinaliza o fim do ciclo hegemônico de um império. "Tem um momento em que toda família começa a apodrecer", dizia Nelson Rodrigues ("Flor de Obsessão"). Pode acontecer com nações. São claros os sinais na América trumpista.

A esse barbarismo segue-se outro: figura central do grupo, o pastor nacionalista cristão Doug Wilson associa hierarquia patriarcal à racial, garantindo que havia afeição mútua entre escravistas e escravos. Infere-se que também mulheres estariam afeitas à escravidão patriarcal. Tudo isso faz parte da ofensiva antifeminina de Trump, que agora tenta demitir a primeira mulher negra a dirigir o Federal Reserve, o banco central americano. O autocrata é conhecido pelo comportamento repulsivo para com mulheres. A intimidade de 15 anos com o pedófilo Jeffrey Epstein sugere que parceira segura é um misto de escrava sexual e boneca inflável.

Mas o medo não comparece só em preocupações democráticas como também, sob forma de terror, em causas primais da aversão ao feminino. Ganha proporções o tópico da "vagina dentata", fonte mítica de fantasias de castração masculina. Disso é exemplar a comédia de terror feminista "Teeth" (2007), de Mitchell Lichtenstein. Com reflexo na modernidade big tech: Mark Zuckerberg, boneco ventríloquo de Trump, atemoriza-se em público com a "falta de energia masculina nos EUA". A raiz do pânico é a indistinção entre delírio e realidade, moldada pelo cinema de catástrofe. A tela tanto precede a vida que a ficção se materializa aos olhos de todos.

Isso inspira uma distopia como a de Margaret Atwood em "O Conto da Aia" (1985), sucesso no streaming: no futuro, as mulheres se tornam escravas sexuais de uma elite poderosa. Uma distopia feita de imaginação, realidade da opressão feminina nas ditaduras islâmicas e ideologia patriarcal de comunidades espelhadas no nacionalismo cristão. Nos EUA, país de cidadania conformista com o sistema e religião como modo de vida, as seitas dão continuidade às utopias nostálgicas que radicalizam exigências morais de suposta proveniência bíblica. Cultua-se não o país real, mas o que se supõe ter sido no passado.

Daí um primitivismo aberto a mitos regressivos, refratários à autarcia feminina. Concretizado, o terror mítico é fissura na dita modernidade da América. Não simples detalhe de superfície numa poderosa infraestrutura econômica-militar, mas indício embrionário do colapso moral que sinaliza o fim do ciclo hegemônico de um império. "Tem um momento em que toda família começa a apodrecer", dizia Nelson Rodrigues ("Flor de Obsessão"). Pode acontecer com nações. São claros os sinais na América trumpista.

Ao trabalho! Uma enxada para cada nacionalista

“As pessoas conseguem ser muito más”, diz a minha sobrinha, 9 anos acabados de fazer, enquanto falamos sobre as notícias acerca de um grupo de pessoas que deram à costa no Algarve e lhe explico que elas terão de abandonar o País. Quando se tem 9 anos, o difícil é entender por que motivo não se acolhem aqueles que arriscaram a vida, dias a fio numa casca de noz, a tentar fugir da miséria. “As pessoas são burras”, acrescenta a minha filha, de 7 anos, indignada, enquanto explica à prima que quem vem para cá só está à procura de um trabalho e de viver num país em paz. “Se houvesse uma guerra, eu também fugia”, diz ela, olhando para o mar, talvez à procura de vestígios de outras embarcações que pudesse salvar. Faz uma pausa. E começa a explicar à prima que as bolas de Berlim que acabaram de me pedir na praia foram trazidas para Portugal por judeus que fugiam à guerra “e a um mau mesmo muito mau”.

Suponho que a empatia seja uma coisa que se gasta. Parecemos bastante dotados dela quando ainda não chegámos à puberdade e entendemos facilmente a ideia de ajudar quem precisa. Depois, começamos a ficar enterrados dentro do próprio umbigo, assustados com um conceito que as crianças não dominam: a escassez. Quanto mais nos convencemos de que o que existe é limitado, mais ameaçadora nos parece a ideia de partilhar o que temos. A questão é que existe, muitas vezes, uma manipulação da ideia de escassez: apresentam-nos como escassos bens que poderíamos facilmente partilhar, ao mesmo tempo que se ocultam as possibilidades multiplicadoras que têm certas ações. Uma fila de gente com turbante à porta de um Centro de Saúde no litoral alentejano parece uma ameaça à possibilidade de ter uma consulta, num local onde há cada vez menos médicos. Uma fila dessa mesma gente no campo, apanhando fruta sob um sol escaldante, pelo contrário, não parece suscitar qualquer ideia sobre os benefícios desse trabalho. Porquê? Porque, muito provavelmente, os benefícios desse trabalho sofrido e mal pago vão quase exclusivamente para os bolsos de quem explora aqueles campos agrícolas e não é obrigado a dar nada (ou quase nada) em troca à população que ali vive.

Quando um produtor de vinho desespera porque não consegue contratar pessoal para a vindima, apesar de oferecer boas condições, oiço-o a explicar-me que os jovens lá da terra se recusam a trabalhar e nem lhe atendem o telefone. São portugueses e não vivem de outro subsídio que não seja a mesada paga pelos pais, que lhes garantem telefones topo de gama e um verão sem responsabilidades, entre os ecrãs e as praias fluviais da zona. Os mesmos pais que se incomodam com a presença cada vez mais visível de africanos e indostânicos nas ruas da terra, onde nunca antes se tinha visto gente tão escura, vindos precisamente para aceitar os trabalhos que os seus filhos recusam.

Eduardo Lourenço dizia que “não trabalhar foi sempre, em Portugal, sinal de nobreza”, o trabalho, dizia, era “para o preto”. Por muito que os portugueses se tenham matado sempre a trabalhar, as elites nacionais fugiam como o Diabo da cruz da ética protestante do trabalho. Hoje, essa fuga ao trabalho é incutida nos filhos pelas classes a quem o 25 de Abril deu instrumentos de mobilidade social. Aqueles que sabem o que era amargar no campo, nem que seja pela memória da avó de lenço na cabeça e pés descalços, querem poupar os filhos a isso. É perfeitamente compreensível. Só não se entende quem, afinal, virá fazer o trabalho, se não o queremos feito por nós nem pelos nossos filhos e também não queremos que cá venham os de fora fazê-lo.

“Viva, Espanha! Mas viva, Espanha, aqui. Não é viva, Espanha, nos vossos escritórios com ar condicionado”, diz um imigrante negro, no meio de um campo, num vídeo que circula nas redes sociais, no qual faz um discurso em castelhano sobre como todos os dias, debaixo de um sol impiedoso, faz a sua parte por Espanha, o país onde o partido de extrema-direita, Vox, diz querer expulsar oito milhões de imigrantes.

“Vocês não vão expulsar ninguém, ninguém. E muito menos oito milhões de pessoas. Primeiro, porque se expulsam tanta gente, no final vai ter de trabalhar até o Abascal. E, segundo, porque não representam os imigrantes. Representam os empresários que os exploram. E se os empresários exploradores perceberem o que querem fazer, até vos comem”, reagiu Gabriel Rufián, da Esquerda Republicana da Catalunha, numa intervenção nas Cortes Espanholas, que se tornou viral e arrancou gargalhadas no plenário quando sugeriu que até Santiago Abascal, o líder do Vox, poderia ter de trabalhar no duro, caso se fossem embora todos aqueles que hoje sustentam a economia espanhola, aceitando os trabalhos mais difíceis, os mais mal pagos e aqueles que são tão essenciais numa sociedade dependente de serviços e numa estrutura social que não sobrevive sem uma rede de cuidados pagos a idosos e crianças.

A ideia de que os que temem a grande substituição étnica deviam estar de enxada na mão nos campos é interessante. E não é só porque a sua falta de vontade de trabalhar nalguns setores faz com que seja essencial receber trabalhadores de outras paragens (e é bom lembrar como a nacionalista Giorgia Meloni se viu obrigada a abrir um programa para trazer 500 mil imigrantes não europeus para Itália) e também não é por um desejo qualquer de os ver castigados. É mesmo porque é urgente resgatar a empatia.

Há razões para achar que essa não será forçosamente uma batalha perdida. Em 2024, o jornalista François Ruffin, sob a lente do realizador Gilles Perret, anunciou um projeto de “reintegração social dos ricos”. O projeto deu origem a um documentário chamado Au Boulot! (em português seria “Ao trabalho!”), que nasceu de um desafio feito a uma jovem loura privilegiada, comentadora televisiva, conhecida por andar pelos estúdios da televisão francesa a debitar ataques aos “vagabundos, aos subsídio-dependentes, aos preguiçosos” e por se indignar por o dinheiro dos seus impostos ser usado para sustentar “a mediocridade dos que não querem fazer nada”. Seria Sarah Saldmann capaz de viver a vida dos que ganham o salário mínimo em França?

Ainda não consegui ver o filme, mas os excertos que encontrei na internet são poderosos. Sarah Saldmann, que começa por aparecer em restaurantes chiques e lojas de luxo, calça luvas e atira-se ao trabalho. Numa quinta a cuidar de animais, nas limpezas esfregando sanitas, num lar cuidando dos idosos, nas obras, num restaurante. “Vais conseguir continuar a falar na televisão sobre subsidiodependentes sem te lembrares da cara da Nathalie?”, pergunta-lhe Ruffin, num dos vários momentos em que a comentadora se confronta com as histórias de vida daqueles a quem foi impossível continuar a estudar ou, tendo estudado, não conseguiram empregos que não os que lhes rendem o salário mínimo francês. Aos poucos, Sarah vai perdendo a ideia de que “temos a vida que escolhemos ter”.

Há uma transformação redentora quase tão absoluta como aquela que víamos nos filmes pirosos de Hollywood aos fins de semana no Chiado Terrace da SIC. A comentadora privilegiada e cheia de ideias feitas sobre as classes trabalhadoras ganha empatia. Consegue finalmente perceber que nem todos temos as mesmas hipóteses na vida, que nem todos partimos do mesmo lugar e que o esforço e o mérito não são a garantia de um sucesso que possa medir-se em euros.

Não podendo andar a distribuir enxadas ou luvas de trabalho entre os apoiantes dos partidos que querem criminalizar a imigração, talvez seja importante voltar à ideia do trabalho como fonte de dignidade. Não o dinheiro. Não o sucesso. O trabalho. Aquilo que se consegue fazer usando as mãos e a cabeça. Aquilo que produz alguma coisa.

Suponho que a empatia seja uma coisa que se gasta. Parecemos bastante dotados dela quando ainda não chegámos à puberdade e entendemos facilmente a ideia de ajudar quem precisa. Depois, começamos a ficar enterrados dentro do próprio umbigo, assustados com um conceito que as crianças não dominam: a escassez. Quanto mais nos convencemos de que o que existe é limitado, mais ameaçadora nos parece a ideia de partilhar o que temos. A questão é que existe, muitas vezes, uma manipulação da ideia de escassez: apresentam-nos como escassos bens que poderíamos facilmente partilhar, ao mesmo tempo que se ocultam as possibilidades multiplicadoras que têm certas ações. Uma fila de gente com turbante à porta de um Centro de Saúde no litoral alentejano parece uma ameaça à possibilidade de ter uma consulta, num local onde há cada vez menos médicos. Uma fila dessa mesma gente no campo, apanhando fruta sob um sol escaldante, pelo contrário, não parece suscitar qualquer ideia sobre os benefícios desse trabalho. Porquê? Porque, muito provavelmente, os benefícios desse trabalho sofrido e mal pago vão quase exclusivamente para os bolsos de quem explora aqueles campos agrícolas e não é obrigado a dar nada (ou quase nada) em troca à população que ali vive.

Quando um produtor de vinho desespera porque não consegue contratar pessoal para a vindima, apesar de oferecer boas condições, oiço-o a explicar-me que os jovens lá da terra se recusam a trabalhar e nem lhe atendem o telefone. São portugueses e não vivem de outro subsídio que não seja a mesada paga pelos pais, que lhes garantem telefones topo de gama e um verão sem responsabilidades, entre os ecrãs e as praias fluviais da zona. Os mesmos pais que se incomodam com a presença cada vez mais visível de africanos e indostânicos nas ruas da terra, onde nunca antes se tinha visto gente tão escura, vindos precisamente para aceitar os trabalhos que os seus filhos recusam.

Eduardo Lourenço dizia que “não trabalhar foi sempre, em Portugal, sinal de nobreza”, o trabalho, dizia, era “para o preto”. Por muito que os portugueses se tenham matado sempre a trabalhar, as elites nacionais fugiam como o Diabo da cruz da ética protestante do trabalho. Hoje, essa fuga ao trabalho é incutida nos filhos pelas classes a quem o 25 de Abril deu instrumentos de mobilidade social. Aqueles que sabem o que era amargar no campo, nem que seja pela memória da avó de lenço na cabeça e pés descalços, querem poupar os filhos a isso. É perfeitamente compreensível. Só não se entende quem, afinal, virá fazer o trabalho, se não o queremos feito por nós nem pelos nossos filhos e também não queremos que cá venham os de fora fazê-lo.

“Viva, Espanha! Mas viva, Espanha, aqui. Não é viva, Espanha, nos vossos escritórios com ar condicionado”, diz um imigrante negro, no meio de um campo, num vídeo que circula nas redes sociais, no qual faz um discurso em castelhano sobre como todos os dias, debaixo de um sol impiedoso, faz a sua parte por Espanha, o país onde o partido de extrema-direita, Vox, diz querer expulsar oito milhões de imigrantes.

“Vocês não vão expulsar ninguém, ninguém. E muito menos oito milhões de pessoas. Primeiro, porque se expulsam tanta gente, no final vai ter de trabalhar até o Abascal. E, segundo, porque não representam os imigrantes. Representam os empresários que os exploram. E se os empresários exploradores perceberem o que querem fazer, até vos comem”, reagiu Gabriel Rufián, da Esquerda Republicana da Catalunha, numa intervenção nas Cortes Espanholas, que se tornou viral e arrancou gargalhadas no plenário quando sugeriu que até Santiago Abascal, o líder do Vox, poderia ter de trabalhar no duro, caso se fossem embora todos aqueles que hoje sustentam a economia espanhola, aceitando os trabalhos mais difíceis, os mais mal pagos e aqueles que são tão essenciais numa sociedade dependente de serviços e numa estrutura social que não sobrevive sem uma rede de cuidados pagos a idosos e crianças.

A ideia de que os que temem a grande substituição étnica deviam estar de enxada na mão nos campos é interessante. E não é só porque a sua falta de vontade de trabalhar nalguns setores faz com que seja essencial receber trabalhadores de outras paragens (e é bom lembrar como a nacionalista Giorgia Meloni se viu obrigada a abrir um programa para trazer 500 mil imigrantes não europeus para Itália) e também não é por um desejo qualquer de os ver castigados. É mesmo porque é urgente resgatar a empatia.

Há razões para achar que essa não será forçosamente uma batalha perdida. Em 2024, o jornalista François Ruffin, sob a lente do realizador Gilles Perret, anunciou um projeto de “reintegração social dos ricos”. O projeto deu origem a um documentário chamado Au Boulot! (em português seria “Ao trabalho!”), que nasceu de um desafio feito a uma jovem loura privilegiada, comentadora televisiva, conhecida por andar pelos estúdios da televisão francesa a debitar ataques aos “vagabundos, aos subsídio-dependentes, aos preguiçosos” e por se indignar por o dinheiro dos seus impostos ser usado para sustentar “a mediocridade dos que não querem fazer nada”. Seria Sarah Saldmann capaz de viver a vida dos que ganham o salário mínimo em França?

Ainda não consegui ver o filme, mas os excertos que encontrei na internet são poderosos. Sarah Saldmann, que começa por aparecer em restaurantes chiques e lojas de luxo, calça luvas e atira-se ao trabalho. Numa quinta a cuidar de animais, nas limpezas esfregando sanitas, num lar cuidando dos idosos, nas obras, num restaurante. “Vais conseguir continuar a falar na televisão sobre subsidiodependentes sem te lembrares da cara da Nathalie?”, pergunta-lhe Ruffin, num dos vários momentos em que a comentadora se confronta com as histórias de vida daqueles a quem foi impossível continuar a estudar ou, tendo estudado, não conseguiram empregos que não os que lhes rendem o salário mínimo francês. Aos poucos, Sarah vai perdendo a ideia de que “temos a vida que escolhemos ter”.

Há uma transformação redentora quase tão absoluta como aquela que víamos nos filmes pirosos de Hollywood aos fins de semana no Chiado Terrace da SIC. A comentadora privilegiada e cheia de ideias feitas sobre as classes trabalhadoras ganha empatia. Consegue finalmente perceber que nem todos temos as mesmas hipóteses na vida, que nem todos partimos do mesmo lugar e que o esforço e o mérito não são a garantia de um sucesso que possa medir-se em euros.

Não podendo andar a distribuir enxadas ou luvas de trabalho entre os apoiantes dos partidos que querem criminalizar a imigração, talvez seja importante voltar à ideia do trabalho como fonte de dignidade. Não o dinheiro. Não o sucesso. O trabalho. Aquilo que se consegue fazer usando as mãos e a cabeça. Aquilo que produz alguma coisa.

'Meu filho não sabe qual o gosto de uma fruta'

Moradores da Faixa de Gaza descreveram à BBC os efeitos da fome em seus corpos, depois que um relatório apoiado pela ONU confirmou, pela primeira vez, a ocorrência de fome generalizada em partes do território.

Reem Tawfiq Khader, 41 anos, mãe de cinco crianças na Faixa de Gaza, disse: "A declaração de fome veio muito tarde, mas ainda assim é importante. Nós não comemos nenhum tipo de proteína há cinco meses. Meu filho mais novo tem quatro anos e ele não sabe qual o gosto de frutas ou verduras".

A ONU afirma que Israel restringiu a quantidade de ajuda humanitária que entra em Gaza, o que Israel nega.

Reem Tawfiq Khader, 41 anos, mãe de cinco crianças na Faixa de Gaza, disse: "A declaração de fome veio muito tarde, mas ainda assim é importante. Nós não comemos nenhum tipo de proteína há cinco meses. Meu filho mais novo tem quatro anos e ele não sabe qual o gosto de frutas ou verduras".

A ONU afirma que Israel restringiu a quantidade de ajuda humanitária que entra em Gaza, o que Israel nega.

Israel também nega que haja fome no território, em contradição com o que dizem mais de 100 organizações humanitárias, testemunhas locais e diversos órgãos da ONU.

Na sexta-feira, o Integrated Food Security Phase Classification (IPC), sistema apoiado pela ONU que monitora a insegurança alimentar, afirmou que há uma fome "totalmente provocada pelo homem" na Cidade de Gaza e nas áreas ao redor.

O órgão alertou que mais de meio milhão de pessoas em toda a Faixa de Gaza enfrentam condições "catastróficas", caracterizadas por "fome, miséria e morte".

Rajaa Talbeh, 47 anos, mãe de seis, disse que ela já perdeu 25 quilos. Ela fugiu de casa, no distrito de Zeitoun, na Cidade de Gaza, há um mês e hoje vive em uma tenda improvisada perto da praia.

Ela sofre de intolerância ao glúten e disse que já não consegue encontrar alimentos que ela pode comer.

"Antes da guerra, uma instituição de caridade me ajudava a conseguir produtos sem glúten, algo que eu jamais poderia pagar sozinha", disse.

"Desde que a guerra começou, eu não consigo encontrar o que eu preciso no supermercado e, mesmo quando eu consigo, não tenho condições de comprar. Já não basta enfrentar os bombardeios diários, o deslocamento e viver em uma tenda que não nos protege nem do calor do verão e nem do frio do inverno — e agora, ainda por cima, a fome?"

'Minha filha não consegue andar... ela está desnutrida'

Rida Hijeh, 29 anos, contou que o peso de sua filha de cinco anos, caiu de 19 quilos para 10,5 quilos.

Segundo ela, Lamia era uma criança saudável antes da guerra e não tinha nenhum problema de saúde.

"Tudo isso está acontecendo por causa da fome", afirmou.

"Simplesmente não há nada para as crianças comerem. Não há verduras, não há frutas."

Hoje, Lamia sofre inchaço nas pernas, queda de cabelo e problemas neurológicos.

"Ela não consegue andar. Procurei vários médicos, hospitais, clínicas. Todos me disseram que minha filha está desnutrida. Mas ninguém me deu nada, nenhum tratamento e nenhum tipo de ajuda."

Mandy Blackman, uma enfermeira britânica que trabalha para a ONG UK-Med em Gaza, disse que 70% das mães atendidas nas clínicas de saúde materna, pré-natal e pós-natal sofrem de desnutrição clínica.

"Como resultado disso, os bebês nascem menores e mais vulneráveis", afirmou.

Mais de 62 mil pessoas foram mortas em Gaza desde que Israel iniciou sua campanha militar, em resposta ao ataque liderado pelo Hamas no sul de Israel em 7 de outubro de 2023, quando 1.200 pessoas foram mortas e outras 251 levadas como reféns.

Desde o início da guerra, pelo menos 271 pessoas, incluindo 112 crianças, morreram de "fome e desnutrição", de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, administrado pelo Hamas.

Outra mulher, Aseel, que mora na Cidade de Gaza, contou: "Cinco meses atrás, eu pesava 56 quilos. Hoje, peso apenas 46 quilos."

Ela disse que não come nenhum pedaço de fruta ou carne há meses e que gastou quase todas as suas economias com ingredientes básicos para sobreviver.

A cunhada de Aseel, que mora com ela, tem um bebê de um mês de idade.

"Ela está desesperada em busca de fórmula infantil a um preço razoável", afirmou.

Segundo ela, quando eles conseguem encontrar, a lata custa cerca de 180 shekels — cerca de R$ 260 na conversão atual.

"Eu não tenho nenhum estoque de comida, nem o suficiente para durar uma ou duas semanas", acrescentou.

"Como milhares de pessoas, vivemos um dia após o outro."

Rida Hijeh, 29 anos, contou que o peso de sua filha de cinco anos, caiu de 19 quilos para 10,5 quilos.

Segundo ela, Lamia era uma criança saudável antes da guerra e não tinha nenhum problema de saúde.

"Tudo isso está acontecendo por causa da fome", afirmou.

"Simplesmente não há nada para as crianças comerem. Não há verduras, não há frutas."

Hoje, Lamia sofre inchaço nas pernas, queda de cabelo e problemas neurológicos.

"Ela não consegue andar. Procurei vários médicos, hospitais, clínicas. Todos me disseram que minha filha está desnutrida. Mas ninguém me deu nada, nenhum tratamento e nenhum tipo de ajuda."

Mandy Blackman, uma enfermeira britânica que trabalha para a ONG UK-Med em Gaza, disse que 70% das mães atendidas nas clínicas de saúde materna, pré-natal e pós-natal sofrem de desnutrição clínica.

"Como resultado disso, os bebês nascem menores e mais vulneráveis", afirmou.

Mais de 62 mil pessoas foram mortas em Gaza desde que Israel iniciou sua campanha militar, em resposta ao ataque liderado pelo Hamas no sul de Israel em 7 de outubro de 2023, quando 1.200 pessoas foram mortas e outras 251 levadas como reféns.

Desde o início da guerra, pelo menos 271 pessoas, incluindo 112 crianças, morreram de "fome e desnutrição", de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, administrado pelo Hamas.

Outra mulher, Aseel, que mora na Cidade de Gaza, contou: "Cinco meses atrás, eu pesava 56 quilos. Hoje, peso apenas 46 quilos."

Ela disse que não come nenhum pedaço de fruta ou carne há meses e que gastou quase todas as suas economias com ingredientes básicos para sobreviver.

A cunhada de Aseel, que mora com ela, tem um bebê de um mês de idade.

"Ela está desesperada em busca de fórmula infantil a um preço razoável", afirmou.

Segundo ela, quando eles conseguem encontrar, a lata custa cerca de 180 shekels — cerca de R$ 260 na conversão atual.

"Eu não tenho nenhum estoque de comida, nem o suficiente para durar uma ou duas semanas", acrescentou.

"Como milhares de pessoas, vivemos um dia após o outro."

Como a seca pode afetar a economia global?

O planeta Terra é composto por 70% de água , mas apenas 0,5% dela é água doce utilizável. Grande parte dessa água é escassa devido à crescente demanda, ao aumento das temperaturas e à seca.

Cerca de 2 bilhões de pessoas no mundo atualmente não têm acesso regular à água potável, enquanto metade da população mundial sofre escassez de água durante parte do ano.

O valor econômico do funcionamento dos ecossistemas de água doce foi estimado em 60% do produto interno bruto (PIB) mundial, de acordo com a organização conservacionista World Wildlife Fund ( WWF ).

O alto estresse hídrico em países áridos e afetados pela seca na África e no Oriente Médio levará a um declínio de 25% em suas economias nos próximos 20 a 30 anos, disse Quentin Grafton, titular da Cátedra UNESCO em Economia da Água e professor de economia na Universidade Nacional Australiana.

"Estamos em um momento crítico. Teremos que nos adaptar muito mais rapidamente", disse ele em entrevista à DW. E como a escassez de água afeta o abastecimento de alimentos, a atividade econômica e o emprego nessas regiões, problemas sociais e políticos podem surgir, explicou.

Além disso, o deslocamento e a migração em massa criam instabilidade em lugares como o sul da Europa. E, embora os ecossistemas de água doce possam reduzir a duração e a gravidade das secas, eles foram esgotados pelo desenvolvimento e pela irrigação excessiva. O mundo perdeu um terço de suas áreas úmidas desde 1970, observa o WWF.

A crise hídrica também desacelerará o crescimento de economias em desenvolvimento poderosas. Grafton afirma que a Índia não tem água suficiente para sustentar, por exemplo, usinas termelétricas a carvão. A população rural pobre da Índia é a que mais sofre com a escassez de água. As soluções incluem programas de barragens de terra que retêm melhor as chuvas das monções antes da estação seca.

Cerca de 2 bilhões de pessoas no mundo atualmente não têm acesso regular à água potável, enquanto metade da população mundial sofre escassez de água durante parte do ano.

O valor econômico do funcionamento dos ecossistemas de água doce foi estimado em 60% do produto interno bruto (PIB) mundial, de acordo com a organização conservacionista World Wildlife Fund ( WWF ).

O alto estresse hídrico em países áridos e afetados pela seca na África e no Oriente Médio levará a um declínio de 25% em suas economias nos próximos 20 a 30 anos, disse Quentin Grafton, titular da Cátedra UNESCO em Economia da Água e professor de economia na Universidade Nacional Australiana.

"Estamos em um momento crítico. Teremos que nos adaptar muito mais rapidamente", disse ele em entrevista à DW. E como a escassez de água afeta o abastecimento de alimentos, a atividade econômica e o emprego nessas regiões, problemas sociais e políticos podem surgir, explicou.

Além disso, o deslocamento e a migração em massa criam instabilidade em lugares como o sul da Europa. E, embora os ecossistemas de água doce possam reduzir a duração e a gravidade das secas, eles foram esgotados pelo desenvolvimento e pela irrigação excessiva. O mundo perdeu um terço de suas áreas úmidas desde 1970, observa o WWF.

A crise hídrica também desacelerará o crescimento de economias em desenvolvimento poderosas. Grafton afirma que a Índia não tem água suficiente para sustentar, por exemplo, usinas termelétricas a carvão. A população rural pobre da Índia é a que mais sofre com a escassez de água. As soluções incluem programas de barragens de terra que retêm melhor as chuvas das monções antes da estação seca.

|

| Represa em Bamford, Reino Unido |

Calor recorde e seca estão causando a redução do fluxo dos rios e a secagem de lagos e reservatórios. Tudo isso dizimou a produção agrícola, a base das economias da Ásia e da África.

Durante a severa seca de 2020-2023 no Chifre da África, que foi agravada centenas de vezes pelas mudanças climáticas, cerca de 13 milhões de animais morreram e plantações foram perdidas, enquanto pelo menos 20 milhões de pessoas sofreram grave escassez de alimentos e a perda de seus meios de subsistência.

A escassez de água também está aumentando na Europa, à medida que a região se aquece mais rápido do que qualquer outro continente do planeta, exceto a Antártida.

A Alemanha vivenciou um final de inverno e um início de primavera mais secos no início deste ano. A seca se espalhou por grandes áreas do continente e pelos países mediterrâneos.

Eles enfrentam calor extremo contínuo, incêndios florestais e escassez de água.

Além disso, os setores industriais estão competindo por recursos hídricos limitados, disse Sergiz Moroz, especialista em gestão de recursos hídricos da Agência Europeia do Meio Ambiente. "O setor de tecnologia da informação (TI) de repente vem a Bruxelas e diz que precisamos de muita água de alta qualidade para todo o crescimento que veremos", explicou. "Os agricultores vêm e dizem: 'Olha, não podemos cultivar alimentos sem água.'"

A UE está abordando o consumo significativo de água em data centers de TI, cujos sistemas de refrigeração consomem enormes quantidades de água para evitar superaquecimento. A Estratégia de Resiliência Hídrica da UE, que entrará em vigor em 2026, planeja impor limites de uso às empresas de tecnologia.

E nos Estados Unidos, o acesso à água está diminuindo "à medida que a água se torna mais escassa. Espera-se que o número de pessoas sem acesso à água aumente devido às pressões relacionadas a eventos climáticos", disse à DW George McGraw, fundador e diretor executivo da organização sem fins lucrativos DigDeep, com sede na Califórnia.

"A maneira mais fácil de proteger a economia americana dessas crises é tornar a água universal", disse ele.

Durante a severa seca de 2020-2023 no Chifre da África, que foi agravada centenas de vezes pelas mudanças climáticas, cerca de 13 milhões de animais morreram e plantações foram perdidas, enquanto pelo menos 20 milhões de pessoas sofreram grave escassez de alimentos e a perda de seus meios de subsistência.

A escassez de água também está aumentando na Europa, à medida que a região se aquece mais rápido do que qualquer outro continente do planeta, exceto a Antártida.

A Alemanha vivenciou um final de inverno e um início de primavera mais secos no início deste ano. A seca se espalhou por grandes áreas do continente e pelos países mediterrâneos.

Eles enfrentam calor extremo contínuo, incêndios florestais e escassez de água.

Além disso, os setores industriais estão competindo por recursos hídricos limitados, disse Sergiz Moroz, especialista em gestão de recursos hídricos da Agência Europeia do Meio Ambiente. "O setor de tecnologia da informação (TI) de repente vem a Bruxelas e diz que precisamos de muita água de alta qualidade para todo o crescimento que veremos", explicou. "Os agricultores vêm e dizem: 'Olha, não podemos cultivar alimentos sem água.'"

A UE está abordando o consumo significativo de água em data centers de TI, cujos sistemas de refrigeração consomem enormes quantidades de água para evitar superaquecimento. A Estratégia de Resiliência Hídrica da UE, que entrará em vigor em 2026, planeja impor limites de uso às empresas de tecnologia.

E nos Estados Unidos, o acesso à água está diminuindo "à medida que a água se torna mais escassa. Espera-se que o número de pessoas sem acesso à água aumente devido às pressões relacionadas a eventos climáticos", disse à DW George McGraw, fundador e diretor executivo da organização sem fins lucrativos DigDeep, com sede na Califórnia.

"A maneira mais fácil de proteger a economia americana dessas crises é tornar a água universal", disse ele.

A cruzada antigênero de Bolsonaro desfigurou o Estado brasileiro

Acabava de irromper a pandemia de COVID-19 que, no Brasil, deixaria no seu rastro mais de 700 mil mortes. Nesse cenário, alguns especialistas buscavam fôlego para entender e responder ao avanço da política de ultradireita já então materializada como um novo modo de governar o Brasil. Desde 2019, as autoridades governamentais faziam diatribes sobre a urgência de abolir o gênero das políticas sociais e da pauta política.

Assim, quando muitas vozes ainda diziam que o ódio antigênero registrado em 2018 era mera retórica de campanha, foi necessário levar a sério a afirmação do ex-presidente Jair Bolsonaro no discurso de posse e em sua primeira intervenção na Assembleia Geral das Organizações das Nações Unidas, de que o combate ao gênero seria uma prioridade do seu governo.

Foi quando reunimos especialistas em gênero e sexualidade do Observatório de Sexualidade e Política (SPW) e do Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT+ da Universidade Federal de Minas Gerais (NUH/UFMG) para compreender como um governo arruinava, paulatinamente, concepções de políticas públicas de democracia sexual conquistadas em três décadas. O resultado desse estudo acaba de ser publicado sob o nome de Ruinologia: Uma Cartografia da Política Antigênero no Governo Bolsonaro (2019-2022).

Nossa surpresa foi que não se tratou de um simples desmonte de políticas públicas democráticas. Há uma ruína. O governo Bolsonaro operou uma “destruição produtiva”, desfigurando terminologias e ressignificando o próprio arcabouço conceitual e epistemológico dos direitos humanos. Tanto que dificilmente este e os próximos governos, mesmo que venham combater a ultradireita, dificilmente desmontarão o retrógrado legado. Temos de primeiro, reconhecer a eficiência desse desmonte.

O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), sob a gestão de Damares Alves, hoje senadora, tornou-se o epicentro dessa estratégia. De 2019 a 2022, a ofensiva antigênero, antes restrita a mobilizações sociais, incrustou-se no aparato estatal, transmutando-se em uma “nova política de gênero” ultraconservadora e neoliberal.

Um dos paradoxos mais evidentes dessa gestão foi a retórica de “proteção” da população LGBT+, em contraste com o combate ferrenho à “ideologia de gênero”. Damares Alves e outros representantes do governo propagaram a ideia de que o Estado deveria “proteger e não promover”. Essa lógica, aparentemente conciliatória, permitiu a gradual descaracterização e desestruturação das políticas LGBT+, antes consolidadas.

A própria Diretoria de Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, embora mantida, foi esvaziada e, por fim, renomeada como Departamento de Proteção de Direitos de Minorias Sociais e População em Situação de Risco. A inclusão da categoria “ideologia de gênero” nos canais de denúncia do ‘Disque 100’ como uma “violação de direitos” é um exemplo claro dessa infiltração ideológica no cerne da gramática estatal, transformando um instrumento de proteção em ferramenta de perseguição arbitrária de servidores públicos.

As “políticas familiares” foram outro pilar da ruína democrática. A criação da Secretaria Nacional da Família (SNF) com a premissa de que a “família”, no singular, é a instituição basilar a ser protegida, visava impor um modelo ideal de núcleo familiar. Programas como o “Reconecte” e “Famílias Fortes”, com orçamentos modestos, mas com grande apelo simbólico, buscavam tutelar a vida privada, disciplinando o uso de tecnologias digitais e orientando a “parentalidade positiva”. O objetivo era claro: sedimentar uma mobilização política conservadora nos níveis locais cujo eixo era o acionamento sistemático da família ou do fortalecimento familiar, entendido de maneira estreita como o vínculo entre genitores e sua prole.

A agenda familista do governo Bolsonaro esteve intrinsecamente ligada a um neoconservadorismo que se expressou, por exemplo, na defesa da abstinência sexual para jovens e na tentativa de impedir o aborto legal de uma criança vítima de violência sexual no Espírito Santo. Essas ações, muitas vezes brutais, eram embaladas por uma “diplomacia paralela” do MMFDH e do Ministério de Relações Exteriores, alinhando o Brasil a movimentos antigênero e antiaborto internacionais.

O legado é persistente. Embora o governo Bolsonaro tenha terminado em 2022, os rastros dessa “ideologia antigênero” permanecem insidiosamente incrustrados na gramática estatal. A inexplicável demora na publicação de portarias ministeriais para implementar políticas de assistência a pessoas trans, somada à persistência de lacunas e distorções nas definições de violações de direitos humanos em razão de gênero e sexualidade no atual Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, são evidências de que esses legados ainda não foram devidamente debelados.

É fundamental que a sociedade civil, a academia e a imprensa permaneçam vigilantes. A tese de que “pautas dos costumes” dão força à ultradireita, muitas vezes utilizada para justificar a relutância em abordar “esses assuntos”, obscurece o óbvio: questões de gênero, sexualidade e aborto são nodais no projeto de mundo da ultradireita: um mundo desigual e regido pela liberdade autoritária. Driblar esses debates não os fará desaparecer. Ao contrário, estarão cada vez mais presentes no cotidiano político.

Marco Aurélio Máximo Prado

Assim, quando muitas vozes ainda diziam que o ódio antigênero registrado em 2018 era mera retórica de campanha, foi necessário levar a sério a afirmação do ex-presidente Jair Bolsonaro no discurso de posse e em sua primeira intervenção na Assembleia Geral das Organizações das Nações Unidas, de que o combate ao gênero seria uma prioridade do seu governo.

Foi quando reunimos especialistas em gênero e sexualidade do Observatório de Sexualidade e Política (SPW) e do Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT+ da Universidade Federal de Minas Gerais (NUH/UFMG) para compreender como um governo arruinava, paulatinamente, concepções de políticas públicas de democracia sexual conquistadas em três décadas. O resultado desse estudo acaba de ser publicado sob o nome de Ruinologia: Uma Cartografia da Política Antigênero no Governo Bolsonaro (2019-2022).

Nossa surpresa foi que não se tratou de um simples desmonte de políticas públicas democráticas. Há uma ruína. O governo Bolsonaro operou uma “destruição produtiva”, desfigurando terminologias e ressignificando o próprio arcabouço conceitual e epistemológico dos direitos humanos. Tanto que dificilmente este e os próximos governos, mesmo que venham combater a ultradireita, dificilmente desmontarão o retrógrado legado. Temos de primeiro, reconhecer a eficiência desse desmonte.

O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), sob a gestão de Damares Alves, hoje senadora, tornou-se o epicentro dessa estratégia. De 2019 a 2022, a ofensiva antigênero, antes restrita a mobilizações sociais, incrustou-se no aparato estatal, transmutando-se em uma “nova política de gênero” ultraconservadora e neoliberal.

Um dos paradoxos mais evidentes dessa gestão foi a retórica de “proteção” da população LGBT+, em contraste com o combate ferrenho à “ideologia de gênero”. Damares Alves e outros representantes do governo propagaram a ideia de que o Estado deveria “proteger e não promover”. Essa lógica, aparentemente conciliatória, permitiu a gradual descaracterização e desestruturação das políticas LGBT+, antes consolidadas.

A própria Diretoria de Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, embora mantida, foi esvaziada e, por fim, renomeada como Departamento de Proteção de Direitos de Minorias Sociais e População em Situação de Risco. A inclusão da categoria “ideologia de gênero” nos canais de denúncia do ‘Disque 100’ como uma “violação de direitos” é um exemplo claro dessa infiltração ideológica no cerne da gramática estatal, transformando um instrumento de proteção em ferramenta de perseguição arbitrária de servidores públicos.

As “políticas familiares” foram outro pilar da ruína democrática. A criação da Secretaria Nacional da Família (SNF) com a premissa de que a “família”, no singular, é a instituição basilar a ser protegida, visava impor um modelo ideal de núcleo familiar. Programas como o “Reconecte” e “Famílias Fortes”, com orçamentos modestos, mas com grande apelo simbólico, buscavam tutelar a vida privada, disciplinando o uso de tecnologias digitais e orientando a “parentalidade positiva”. O objetivo era claro: sedimentar uma mobilização política conservadora nos níveis locais cujo eixo era o acionamento sistemático da família ou do fortalecimento familiar, entendido de maneira estreita como o vínculo entre genitores e sua prole.

A agenda familista do governo Bolsonaro esteve intrinsecamente ligada a um neoconservadorismo que se expressou, por exemplo, na defesa da abstinência sexual para jovens e na tentativa de impedir o aborto legal de uma criança vítima de violência sexual no Espírito Santo. Essas ações, muitas vezes brutais, eram embaladas por uma “diplomacia paralela” do MMFDH e do Ministério de Relações Exteriores, alinhando o Brasil a movimentos antigênero e antiaborto internacionais.

O legado é persistente. Embora o governo Bolsonaro tenha terminado em 2022, os rastros dessa “ideologia antigênero” permanecem insidiosamente incrustrados na gramática estatal. A inexplicável demora na publicação de portarias ministeriais para implementar políticas de assistência a pessoas trans, somada à persistência de lacunas e distorções nas definições de violações de direitos humanos em razão de gênero e sexualidade no atual Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, são evidências de que esses legados ainda não foram devidamente debelados.

É fundamental que a sociedade civil, a academia e a imprensa permaneçam vigilantes. A tese de que “pautas dos costumes” dão força à ultradireita, muitas vezes utilizada para justificar a relutância em abordar “esses assuntos”, obscurece o óbvio: questões de gênero, sexualidade e aborto são nodais no projeto de mundo da ultradireita: um mundo desigual e regido pela liberdade autoritária. Driblar esses debates não os fará desaparecer. Ao contrário, estarão cada vez mais presentes no cotidiano político.

Marco Aurélio Máximo Prado

O mundo dos oligarcas

O governo do presidente Lula, neste momento, faz esforço hercúleo para superar as enormes dificuldades que surgiram à sua frente. A atuação errática e sinuosa de Donald Trump indica que o presidente dos Estados Unidos não hesita em abrir novas frentes de combate para estar sempre nas manchetes. Quando as negociações com Vladimir Putin não caminham tão bem quanto gostaria, ele envia navios de guerra para o Caribe e fala, de maneira genérica, em intervir para liquidar com a ação dos grupos narcotraficantes na região.

É outra possibilidade de conflito bélico, desta vez na América Central, o que oferece a oportunidade de troca de posições. Os russos estão estabelecidos na Venezuela. Podem negociar essa posição com alguma vantagem na Ucrânia. Nesse caso, Nicolás Maduro seria apenas uma moeda de troca. Baixo valor. Mas o presidente Lula manteve até agora a altivez na sua relação com Washington. Talvez esteja falando mais do que deveria, mas, efetivamente, não cedeu aos caprichos do presidente alaranjado. Após a saraivada de tarifas, quem está perdendo cada vez mais é a turma dos Bolsonaro.

As pesquisas de opinião indicam que a população já percebeu que os filhos do ex-presidente trabalham a favor de seus interesses. O slogan Deus, pátria e família ficou reduzido ao último item. A família deles. Deus e pátria são subsidiários nessa equação política. Eles se tratam aos palavrões. Até o missionário adota palavreado chulo. As mesmas pesquisas indicam que o governo está conseguindo recuperar a popularidade, embora a maioria ainda seja crítica à ação do Palácio do Planalto. Mas a distância entre posição favorável e desfavorável reduziu-se a pouco mais de dois pontos. Recuperação impressionante.

No terreno das pesquisas, sim. Na política, não. O governo sofreu pesada derrota na instalação da CPMI do INSS. Opositores foram eleitos para a presidência e a relatoria da comissão, os dois postos mais importantes. O Palácio do Planalto apostava em nomes alinhados ao Executivo para travar as investigações e evitar desgastes. O senador Carlos Viana (Podemos-MG), de oposição, foi eleito com 17 votos, contra 13 dados a Omar Aziz (PSD-AM), que era considerado favorito e contava com o apoio de Lula e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). O presidente indicou um relator de oposição, que será o deputado Alfredo Gaspar (União-AL). O nome apoiado pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), era o do deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO). Derrota significativa para o dispositivo político do Palácio do Planalto.

Esse resultado indica que o segundo semestre será flamejante, inclusive, pela possibilidade de o irmão do presidente Lula, dirigente partidário, ser convocado para prestar esclarecimento ao plenário raivoso da CPMI. Momentos de glória de alguns parlamentares, um pesadelo previsível para o governo. A crise política vai aproveitar a elevação da temperatura porque os norte-americanos não dão sinais de que vão reduzir a pressão. No início de setembro, o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus principais correligionários serão julgados pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O ministro Alexandre de Moraes estará lá para verbalizar suas razões e determinar a prisão ou a libertação dos acusados. O governo de Washington, que mantém Brasília sob severa vigilância, fará o possível para tumultuar o ambiente.

O governo de Washington possui a capacidade de intervir quando quiser e como quiser em qualquer país do planeta. Até agora, recuou apenas diante da monumentalidade do poder dos chineses, capazes de produzir grandes estragos tanto na esfera da guerra propriamente dita quanto nas relações comerciais. A paixão de Trump pela Rússia é caso antigo. O país tem Produto Interno Bruto (PIB) inferior ao do Brasil, mas possui bombas atômicas e mísseis equipados com ogivas nucleares capazes de destruir boa parte do mundo. Esse detalhe explica a cerimônia com que autoridades de Moscou são tratados em Washington. Na realidade, não há planos objetivos para acabar com a guerra na Ucrânia.

O que intimida os oligarcas é a capacidade nuclear. A Coreia do Norte é bom exemplo. Seu governo envia armas, munições e soldados para a guerra na Ucrânia, porém não foi atingida pelas tarifas de Trump. O país tem a bomba. Nesse caminho, não será impossível que, em pouco tempo, Japão, Austrália, Alemanha, Canadá também detonem seus artefatos atômicos. O ponto fora da curva é a Índia, que tem bomba e foi punida pelo tarifaço. Mas, é a economia que mais cresce no mundo. Precisa ser contida. O Brasil sabe fazer a bomba. Os desafios do novo mundo dos oligarcas vão além da imaginação. No momento, é possível apenas enxergar uma eleição tumultuada em 2026.

É outra possibilidade de conflito bélico, desta vez na América Central, o que oferece a oportunidade de troca de posições. Os russos estão estabelecidos na Venezuela. Podem negociar essa posição com alguma vantagem na Ucrânia. Nesse caso, Nicolás Maduro seria apenas uma moeda de troca. Baixo valor. Mas o presidente Lula manteve até agora a altivez na sua relação com Washington. Talvez esteja falando mais do que deveria, mas, efetivamente, não cedeu aos caprichos do presidente alaranjado. Após a saraivada de tarifas, quem está perdendo cada vez mais é a turma dos Bolsonaro.

As pesquisas de opinião indicam que a população já percebeu que os filhos do ex-presidente trabalham a favor de seus interesses. O slogan Deus, pátria e família ficou reduzido ao último item. A família deles. Deus e pátria são subsidiários nessa equação política. Eles se tratam aos palavrões. Até o missionário adota palavreado chulo. As mesmas pesquisas indicam que o governo está conseguindo recuperar a popularidade, embora a maioria ainda seja crítica à ação do Palácio do Planalto. Mas a distância entre posição favorável e desfavorável reduziu-se a pouco mais de dois pontos. Recuperação impressionante.

No terreno das pesquisas, sim. Na política, não. O governo sofreu pesada derrota na instalação da CPMI do INSS. Opositores foram eleitos para a presidência e a relatoria da comissão, os dois postos mais importantes. O Palácio do Planalto apostava em nomes alinhados ao Executivo para travar as investigações e evitar desgastes. O senador Carlos Viana (Podemos-MG), de oposição, foi eleito com 17 votos, contra 13 dados a Omar Aziz (PSD-AM), que era considerado favorito e contava com o apoio de Lula e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP). O presidente indicou um relator de oposição, que será o deputado Alfredo Gaspar (União-AL). O nome apoiado pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), era o do deputado Ricardo Ayres (Republicanos-TO). Derrota significativa para o dispositivo político do Palácio do Planalto.

Esse resultado indica que o segundo semestre será flamejante, inclusive, pela possibilidade de o irmão do presidente Lula, dirigente partidário, ser convocado para prestar esclarecimento ao plenário raivoso da CPMI. Momentos de glória de alguns parlamentares, um pesadelo previsível para o governo. A crise política vai aproveitar a elevação da temperatura porque os norte-americanos não dão sinais de que vão reduzir a pressão. No início de setembro, o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus principais correligionários serão julgados pelo Supremo Tribunal Federal (STF). O ministro Alexandre de Moraes estará lá para verbalizar suas razões e determinar a prisão ou a libertação dos acusados. O governo de Washington, que mantém Brasília sob severa vigilância, fará o possível para tumultuar o ambiente.

O governo de Washington possui a capacidade de intervir quando quiser e como quiser em qualquer país do planeta. Até agora, recuou apenas diante da monumentalidade do poder dos chineses, capazes de produzir grandes estragos tanto na esfera da guerra propriamente dita quanto nas relações comerciais. A paixão de Trump pela Rússia é caso antigo. O país tem Produto Interno Bruto (PIB) inferior ao do Brasil, mas possui bombas atômicas e mísseis equipados com ogivas nucleares capazes de destruir boa parte do mundo. Esse detalhe explica a cerimônia com que autoridades de Moscou são tratados em Washington. Na realidade, não há planos objetivos para acabar com a guerra na Ucrânia.

O que intimida os oligarcas é a capacidade nuclear. A Coreia do Norte é bom exemplo. Seu governo envia armas, munições e soldados para a guerra na Ucrânia, porém não foi atingida pelas tarifas de Trump. O país tem a bomba. Nesse caminho, não será impossível que, em pouco tempo, Japão, Austrália, Alemanha, Canadá também detonem seus artefatos atômicos. O ponto fora da curva é a Índia, que tem bomba e foi punida pelo tarifaço. Mas, é a economia que mais cresce no mundo. Precisa ser contida. O Brasil sabe fazer a bomba. Os desafios do novo mundo dos oligarcas vão além da imaginação. No momento, é possível apenas enxergar uma eleição tumultuada em 2026.

Assinar:

Comentários (Atom)