sábado, 10 de maio de 2025

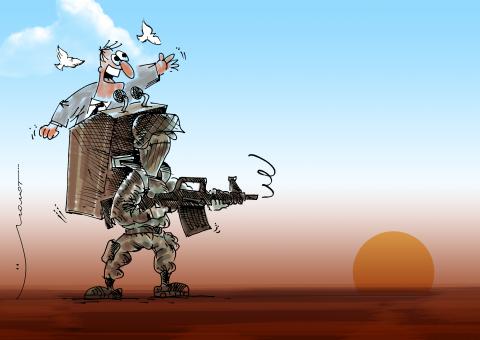

Planeta armado, estômagos vazios: 1,5% dos gastos militares bastaria para erradicar fome

Em seu primeiro pronunciamento, o papa Leão XIV disse: “Nos ajudem a construir pontes vocês também, com diálogos, com encontro, para sermos um único povo, sempre em paz”. Palavras sábias e oportunas. O Institute for Economics & Peace (IEP) publicou o Global Peace Index (GPI) 2025 e mostra que houve uma redução generalizada dos níveis de paz global.

O GPI é uma medida que avalia o nível de paz em 163 países e territórios, considerando fatores como conflitos internos e externos, segurança social e militarização. Em 2024, o GPI destacou que a diferença entre os países mais e menos pacíficos atingiu seu maior nível em 16 anos – os 25 países tiveram queda de 7,5% no índice no período.

Essa situação traz impactos econômicos efetivos. O custo econômico global da violência chegou a cerca de US$ 19,1 trilhões em 2024, equivalente a aproximadamente 13,5% do PIB mundial. Em termos per capita, trata-se de uma perda de US$ 2.380 por habitante – alta impulsionada pelo crescimento de 20% nas perdas do PIB devido a conflitos.

Além desse custo direto, as guerras trazem outros impactos econômicos devastadores, como os deslocamentos de populações, destruição de infraestrutura e desestabilização de mercados, fatores que afetam a produção e distribuição de alimentos. Como consequência, cresce a vulnerabilidade alimentar. Numa comparação objetiva, somente os gastos militares globais em 2024 somaram US$ 2,71 trilhões, enquanto que, segundo estimativas do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas (WFP), seriam necessários cerca de US$ 40 bilhões por ano para acabar com a fome no mundo até 2030. Ou seja, apenas 1,5% dos gastos militares globais anuais seriam suficientes para erradicar a fome mundial.

A disparidade entre os recursos destinados à guerra e os necessários para acabar com a fome evidencia uma escolha de prioridades. Redirecionar uma fração dos gastos militares para programas de segurança alimentar poderia salvar milhões de vidas e promover a estabilidade global. Mas, por que a humanidade não aprende com a História e evita esse nível de violência e extermina a fome?

Acho que todos sabemos as respostas a essa questão. O fato é que, com toda a evolução da humanidade, ainda lidamos com questões profundas que vão ao coração das contradições humanas. E continuamos repetindo nossos erros. Interesses econômicos e políticos, corrupção e outras falhas não podem prevalecer. Mas, ainda temos que lidar com a nossa própria natureza e que Mahatma Gandhi traduziu muito bem ao dizer: “Há o suficiente no mundo para a necessidade de todos, mas não para a ganância de todos”.

O GPI é uma medida que avalia o nível de paz em 163 países e territórios, considerando fatores como conflitos internos e externos, segurança social e militarização. Em 2024, o GPI destacou que a diferença entre os países mais e menos pacíficos atingiu seu maior nível em 16 anos – os 25 países tiveram queda de 7,5% no índice no período.

Essa situação traz impactos econômicos efetivos. O custo econômico global da violência chegou a cerca de US$ 19,1 trilhões em 2024, equivalente a aproximadamente 13,5% do PIB mundial. Em termos per capita, trata-se de uma perda de US$ 2.380 por habitante – alta impulsionada pelo crescimento de 20% nas perdas do PIB devido a conflitos.

Além desse custo direto, as guerras trazem outros impactos econômicos devastadores, como os deslocamentos de populações, destruição de infraestrutura e desestabilização de mercados, fatores que afetam a produção e distribuição de alimentos. Como consequência, cresce a vulnerabilidade alimentar. Numa comparação objetiva, somente os gastos militares globais em 2024 somaram US$ 2,71 trilhões, enquanto que, segundo estimativas do Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas (WFP), seriam necessários cerca de US$ 40 bilhões por ano para acabar com a fome no mundo até 2030. Ou seja, apenas 1,5% dos gastos militares globais anuais seriam suficientes para erradicar a fome mundial.

A disparidade entre os recursos destinados à guerra e os necessários para acabar com a fome evidencia uma escolha de prioridades. Redirecionar uma fração dos gastos militares para programas de segurança alimentar poderia salvar milhões de vidas e promover a estabilidade global. Mas, por que a humanidade não aprende com a História e evita esse nível de violência e extermina a fome?

Acho que todos sabemos as respostas a essa questão. O fato é que, com toda a evolução da humanidade, ainda lidamos com questões profundas que vão ao coração das contradições humanas. E continuamos repetindo nossos erros. Interesses econômicos e políticos, corrupção e outras falhas não podem prevalecer. Mas, ainda temos que lidar com a nossa própria natureza e que Mahatma Gandhi traduziu muito bem ao dizer: “Há o suficiente no mundo para a necessidade de todos, mas não para a ganância de todos”.

Atribuímos ao Estado e aos governos a missão de servir e proteger

Ninguém fala ou ouve as pessoas, os cidadãos e as famílias. E porque o fariam? Independentemente do que cada um vai fazer durante os próximos quatro anos, os membros dos governos e da Assembleia da República são inimputáveis, a não ser em casos de polícia

Todos nós precisamos de ajuda e protecção.

Uma das responsabilidades mais importantes atribuída, pelos cidadãos, ao Estado e aos governos é proteger. Proteger as pessoas, as famílias e o seu meio ambiente. Proteger deveria implicar que o Estado e os governos se informassem, consultassem, negociassem consensos, legislassem com seriedade, competência e celeridade, regulamentassem, implementassem, controlassem, inspecionassem efetivamente, avaliassem e decidissem proteger melhor.

Consultar e negociar consensos, por exemplo, devia levar a criar mecanismos para ouvir e falar com todas as pessoas, com todas as famílias, com os cidadãos, particularmente com aqueles que não estão organizados, nem têm lóbis, como é o caso da grande maioria das pessoas: as crianças e os jovens, as mulheres, os homens, os séniores, os doentes, os presidiários, etc.

Os cidadãos, as crianças, os jovens e as mulheres, os trabalhadores e os empreendedores não sentem que vivem numa sociedade onde o Estado e os governos os protegem.

As pessoas vivem com receio e angustiadas.

Uma outra obrigação atribuída, pelos cidadãos, ao Estado e aos governos é servir. Servir as pessoas, individualmente, os cidadãos, as famílias e os diferentes grupos que constituem a sociedade. No entanto os governos não ouvem nem veem. O Estado e os seus serviços públicos estão muito longe, estão separados da sociedade. O descontentamento com a não resposta dos governos e do Estado é estrutural.

Não só o Estado e os governos falham no cumprimento das suas atribuições mais básicas, como os cidadãos, as pessoas e a sociedade não dispõem de mecanismos eficazes para intervir junto do Estado e dos governos. O sistema só funciona de cima para baixo – o estado e os governos afastaram os cidadãos e estes retraem-se.

A qualidade da democracia depende (da qualidade) da participação dos cidadãos na gestão e na vida do país.

Em período eleitoral o isolamento e a não resposta do Estado e dos governos, assim como a desilusão e o cansaço dos cidadãos, parecem mais evidentes. Os candidatos, nomeados pelas suas organizações, fazem declarações, discutem e debatem entre si tentando cada um demonstrar ser o mais hábil, o mais inteligente, o mais perspicaz, o mais incisivo, o mais convincente, sorridente e simpático. Ao mesmo tempo cada um tenta denegrir, rebaixar e humilhar todos os outros. Nada disto é particularmente interessante e deprime-nos.

A democracia morre quando o cidadão não faz nada por ela, nem com ela.

Ninguém fala ou ouve as pessoas, os cidadãos e as famílias. E porque o fariam? Independentemente do que cada um vai fazer durante os próximos quatro anos, os membros dos governos e da Assembleia da República são inimputáveis, a não ser em casos de polícia.

A democracia morre, quando o cidadão a deixa morrer e se entrega à ditadura.

A inação, a frustração, a angústia e a raiva contidas fragilizam o nosso sistema imunitário e, a prazo, deterioram, irremediavelmente, a nossa saúde.

No entanto, em democracia tudo é possível. Os cidadãos podem dar mais qualidade à democracia. As pessoas, as famílias, todos os cidadãos podem, por exemplo, decidir ser mais abertos e intervenientes nos seus locais de trabalho, onde vivem e onde estudam. Nada os impede de tomarem a iniciativa e criarem uma sociedade mais humanista, onde todas as pessoas se sintam bem, onde os pais tenham tempo e as condições de vida que lhes permitam estar e brincar com as suas crianças, acompanhar os adolescentes. Precisamos de falar uns com os outros e de assumir as nossas responsabilidades como seres humanos e como cidadãos. Votar, uma vez de quatro em quatro anos, não chega.

Todos nós precisamos de ajuda e protecção.

Consultar e negociar consensos, por exemplo, devia levar a criar mecanismos para ouvir e falar com todas as pessoas, com todas as famílias, com os cidadãos, particularmente com aqueles que não estão organizados, nem têm lóbis, como é o caso da grande maioria das pessoas: as crianças e os jovens, as mulheres, os homens, os séniores, os doentes, os presidiários, etc.

Os cidadãos, as crianças, os jovens e as mulheres, os trabalhadores e os empreendedores não sentem que vivem numa sociedade onde o Estado e os governos os protegem.

As pessoas vivem com receio e angustiadas.

Uma outra obrigação atribuída, pelos cidadãos, ao Estado e aos governos é servir. Servir as pessoas, individualmente, os cidadãos, as famílias e os diferentes grupos que constituem a sociedade. No entanto os governos não ouvem nem veem. O Estado e os seus serviços públicos estão muito longe, estão separados da sociedade. O descontentamento com a não resposta dos governos e do Estado é estrutural.

Não só o Estado e os governos falham no cumprimento das suas atribuições mais básicas, como os cidadãos, as pessoas e a sociedade não dispõem de mecanismos eficazes para intervir junto do Estado e dos governos. O sistema só funciona de cima para baixo – o estado e os governos afastaram os cidadãos e estes retraem-se.

A qualidade da democracia depende (da qualidade) da participação dos cidadãos na gestão e na vida do país.

Em período eleitoral o isolamento e a não resposta do Estado e dos governos, assim como a desilusão e o cansaço dos cidadãos, parecem mais evidentes. Os candidatos, nomeados pelas suas organizações, fazem declarações, discutem e debatem entre si tentando cada um demonstrar ser o mais hábil, o mais inteligente, o mais perspicaz, o mais incisivo, o mais convincente, sorridente e simpático. Ao mesmo tempo cada um tenta denegrir, rebaixar e humilhar todos os outros. Nada disto é particularmente interessante e deprime-nos.

A democracia morre quando o cidadão não faz nada por ela, nem com ela.

Ninguém fala ou ouve as pessoas, os cidadãos e as famílias. E porque o fariam? Independentemente do que cada um vai fazer durante os próximos quatro anos, os membros dos governos e da Assembleia da República são inimputáveis, a não ser em casos de polícia.

A democracia morre, quando o cidadão a deixa morrer e se entrega à ditadura.

A inação, a frustração, a angústia e a raiva contidas fragilizam o nosso sistema imunitário e, a prazo, deterioram, irremediavelmente, a nossa saúde.

No entanto, em democracia tudo é possível. Os cidadãos podem dar mais qualidade à democracia. As pessoas, as famílias, todos os cidadãos podem, por exemplo, decidir ser mais abertos e intervenientes nos seus locais de trabalho, onde vivem e onde estudam. Nada os impede de tomarem a iniciativa e criarem uma sociedade mais humanista, onde todas as pessoas se sintam bem, onde os pais tenham tempo e as condições de vida que lhes permitam estar e brincar com as suas crianças, acompanhar os adolescentes. Precisamos de falar uns com os outros e de assumir as nossas responsabilidades como seres humanos e como cidadãos. Votar, uma vez de quatro em quatro anos, não chega.

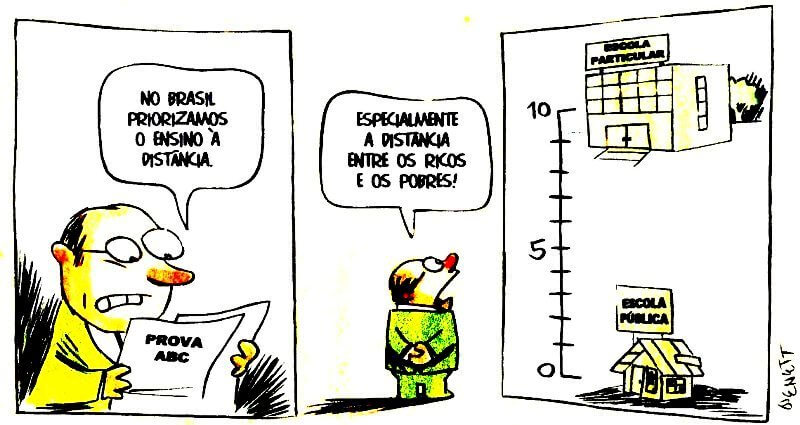

Se é ruim para o setor privado, é excelente para a educação brasileira

Nas últimas semanas, temos acompanhado uma verdadeira campanha tanto na mídia tradicional quanto na imprensa alternativa, incluindo alguns veículos progressistas, contra uma proposta recente do Ministério da Educação, que sequer foi formalmente apresentada, para regulamentar minimamente a modalidade de educação superior a distância no Brasil.

A proposta do Ministério da Educação para regulamentar a educação a distância representa um avanço necessário e urgente para garantir a qualidade do ensino superior ofertado, principalmente pelas instituições privadas de ensino, que hoje concentram 95,9% das matrículas nessa modalidade. Ao propor medidas como a limitação do número de alunos por turma nas aulas síncronas (aulas que ocorrem em tempo real, mas com professores e estudantes em locais diferentes), a obrigatoriedade das avaliações presenciais e a implementação de atividades presenciais e semipresenciais, o governo federal sinaliza que não é mais admissível tratar a educação a distância como um atalho para diplomas baratos e formação deficiente — que vendem, parcelado, a ilusão, principalmente para a classe trabalhadora, de empregos mais qualificados e com maiores salários, o que dificilmente acontecerá com a conclusão desses cursos.

Para entender a forte reação do setor privado contra qualquer tipo de regulação do ensino a distância, é preciso estar atento a alguns números desse setor.

Um dado em particular, publicado pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES), chama a atenção e ajuda a entender a motivação por trás da tentativa de impedir o Ministério da Educação de regular os cursos superiores a distância: a receita de R$ 41,98 bilhões obtida pelas instituições privadas em 2023. No entanto, em vez de celebrarem os lucros obtidos com a exploração da educação privada no país, os mantenedores das instituições de ensino superior chamaram atenção para a queda de 36,6% nas matrículas, o que, segundo eles, estaria “apertando as margens de lucratividade”.

Esses números nos permitem entender por que é praticamente impossível andar por uma cidade brasileira sem nos depararmos com propagandas de cursos de ensino superior a distância ou com um dos cerca de 50 mil polos instalados nos mais inusitados espaços, como lojas comerciais de tamanho diminuto, lojas de conveniência em postos de combustíveis, garagens ou até dividindo espaço com outras atividades comerciais, como, por exemplo, escritórios de contabilidade, advocacia, estúdios de pilates ou lojas de roupas.

Também é possível compreender a mobilização por meio de artigos, colunas, manifestos e discursos em “defesa do acesso ao ensino superior”, quando a real preocupação das grandes corporações educacionais é a ameaça à rentabilidade de um modelo de negócio baseado na precarização do trabalho docente e na oferta de educação de baixíssima qualidade.

A verdade é que a explosão da educação a distância no Brasil, a partir da flexibilização das regras de regulação em 2017, permitiu a multiplicação de cursos online ofertados principalmente por instituições privadas de ensino superior, com pouquíssima exigência pedagógica, mínima interação docente e uso excessivo de conteúdos prontos e automatizados.

Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), os cursos presenciais obtêm, em média, os melhores resultados nas avaliações do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade). De acordo com os resultados mais recentes, referentes ao ano de 2022; 28,5% dos cursos presenciais alcançaram os conceitos mais altos (22,4% obtiveram conceito 4 e 6,1% conceito 5). Já entre os cursos ofertados na modalidade a distância, apenas 16,6% atingiram esses mesmos níveis de excelência (14,2% com conceito 4 e 2,4% com conceito 5).

Esses dados demonstram que, apesar do discurso de democratização do acesso, a educação a distância praticada majoritariamente por instituições privadas de ensino superior tem, na média, oferecido uma formação de qualidade significativamente inferior àquela oferecida pelos cursos presenciais.

A regulação que ainda está em fase de gestação pelo Ministério da Educação já enfrenta justamente esse quadro. E a reação dos empresários do setor e dos seus sócios espalhados em diferentes áreas, que afirmam que as novas normas “quebram os pilares da educação a distância”, como capilaridade e preço acessível, revela a confusão proposital entre inclusão educacional e precarização, tanto do trabalho docente, como do ensino ofertado. O que está em jogo não é a defesa de educação acessível, mas sim a manutenção de um modelo de negócios baseado em turmas enormes, professores mal remunerados, tutores subcontratados, pouca ou nenhuma aula ao vivo e provas feitas remotamente, sem fiscalização adequada.

A proposta do Ministério da Educação para regulamentar a educação a distância representa um avanço necessário e urgente para garantir a qualidade do ensino superior ofertado, principalmente pelas instituições privadas de ensino, que hoje concentram 95,9% das matrículas nessa modalidade. Ao propor medidas como a limitação do número de alunos por turma nas aulas síncronas (aulas que ocorrem em tempo real, mas com professores e estudantes em locais diferentes), a obrigatoriedade das avaliações presenciais e a implementação de atividades presenciais e semipresenciais, o governo federal sinaliza que não é mais admissível tratar a educação a distância como um atalho para diplomas baratos e formação deficiente — que vendem, parcelado, a ilusão, principalmente para a classe trabalhadora, de empregos mais qualificados e com maiores salários, o que dificilmente acontecerá com a conclusão desses cursos.

Para entender a forte reação do setor privado contra qualquer tipo de regulação do ensino a distância, é preciso estar atento a alguns números desse setor.

Segundo levantamentos realizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia vinculada ao Ministério da Educação, e disponibilizados no Censo da Educação Superior de 2023, neste ano ingressaram no ensino superior no Brasil 4.993.992 estudantes. Desses, 4.424.903 — ou 88,6% — matricularam-se na rede privada, e 569.089 — ou 11,4% — ingressaram em instituições públicas de ensino.

Das 4.424.903 novas matrículas na rede privada, 3.226.891 — ou 73% — foram na modalidade de educação a distância, enquanto 1.198.012 — ou 27% — foram em cursos presenciais. Já ao analisarmos os dados referentes às novas matrículas nas instituições públicas de ensino superior, observamos um cenário diametralmente oposto ao da rede privada: 481.578 — ou 85% — dos novos estudantes optaram por cursos presenciais, enquanto 87.511 — ou 15% — matricularam-se em cursos a distância.

Considerando o total das 4.993.992 novas matrículas no ensino superior em 2023, 3.314.402 — ou 66,4% — foram realizadas na educação a distância, e 1.679.590 — ou 33,6% — em cursos presenciais.

Das 4.424.903 novas matrículas na rede privada, 3.226.891 — ou 73% — foram na modalidade de educação a distância, enquanto 1.198.012 — ou 27% — foram em cursos presenciais. Já ao analisarmos os dados referentes às novas matrículas nas instituições públicas de ensino superior, observamos um cenário diametralmente oposto ao da rede privada: 481.578 — ou 85% — dos novos estudantes optaram por cursos presenciais, enquanto 87.511 — ou 15% — matricularam-se em cursos a distância.

Considerando o total das 4.993.992 novas matrículas no ensino superior em 2023, 3.314.402 — ou 66,4% — foram realizadas na educação a distância, e 1.679.590 — ou 33,6% — em cursos presenciais.

Um dado em particular, publicado pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES), chama a atenção e ajuda a entender a motivação por trás da tentativa de impedir o Ministério da Educação de regular os cursos superiores a distância: a receita de R$ 41,98 bilhões obtida pelas instituições privadas em 2023. No entanto, em vez de celebrarem os lucros obtidos com a exploração da educação privada no país, os mantenedores das instituições de ensino superior chamaram atenção para a queda de 36,6% nas matrículas, o que, segundo eles, estaria “apertando as margens de lucratividade”.

Esses números nos permitem entender por que é praticamente impossível andar por uma cidade brasileira sem nos depararmos com propagandas de cursos de ensino superior a distância ou com um dos cerca de 50 mil polos instalados nos mais inusitados espaços, como lojas comerciais de tamanho diminuto, lojas de conveniência em postos de combustíveis, garagens ou até dividindo espaço com outras atividades comerciais, como, por exemplo, escritórios de contabilidade, advocacia, estúdios de pilates ou lojas de roupas.

Também é possível compreender a mobilização por meio de artigos, colunas, manifestos e discursos em “defesa do acesso ao ensino superior”, quando a real preocupação das grandes corporações educacionais é a ameaça à rentabilidade de um modelo de negócio baseado na precarização do trabalho docente e na oferta de educação de baixíssima qualidade.

A verdade é que a explosão da educação a distância no Brasil, a partir da flexibilização das regras de regulação em 2017, permitiu a multiplicação de cursos online ofertados principalmente por instituições privadas de ensino superior, com pouquíssima exigência pedagógica, mínima interação docente e uso excessivo de conteúdos prontos e automatizados.

Segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), os cursos presenciais obtêm, em média, os melhores resultados nas avaliações do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade). De acordo com os resultados mais recentes, referentes ao ano de 2022; 28,5% dos cursos presenciais alcançaram os conceitos mais altos (22,4% obtiveram conceito 4 e 6,1% conceito 5). Já entre os cursos ofertados na modalidade a distância, apenas 16,6% atingiram esses mesmos níveis de excelência (14,2% com conceito 4 e 2,4% com conceito 5).

Esses dados demonstram que, apesar do discurso de democratização do acesso, a educação a distância praticada majoritariamente por instituições privadas de ensino superior tem, na média, oferecido uma formação de qualidade significativamente inferior àquela oferecida pelos cursos presenciais.

A regulação que ainda está em fase de gestação pelo Ministério da Educação já enfrenta justamente esse quadro. E a reação dos empresários do setor e dos seus sócios espalhados em diferentes áreas, que afirmam que as novas normas “quebram os pilares da educação a distância”, como capilaridade e preço acessível, revela a confusão proposital entre inclusão educacional e precarização, tanto do trabalho docente, como do ensino ofertado. O que está em jogo não é a defesa de educação acessível, mas sim a manutenção de um modelo de negócios baseado em turmas enormes, professores mal remunerados, tutores subcontratados, pouca ou nenhuma aula ao vivo e provas feitas remotamente, sem fiscalização adequada.

Eterna repetição

Não há nada novo sob o Sol, e a eterna repetição das coisas é a eterna repetição dos males

Eça de Queiroz

Atenção! Atentado ao pudor

Vi-a a primeira vez no meio de outras fotografias do José Sena Goulão. As costas nuas com a pele escrita a negro e em maiúsculas. “Atenção, atentado ao pudor”. Nota-se-lhe o balanço da caminhada no corpo, nas nádegas expostas, enquanto desce a Avenida da Liberdade, com cravo numa mão e um saco preto de pano ao ombro. Parei na imagem, por um instante. Mas só depois a vi replicada, em muitas publicações nas redes sociais, quase todas indignadas. É uma mulher jovem, de seios nus, pintados com cravos e pelos púbicos a aparecer por entre a lingerie de rendas vermelhas e racha entre as pernas. Matéria suficientemente inflamável para a fazer arder na fogueira dos que gostam de fazer trocadilhos entre liberdade e libertinagem.

Digo que parei na imagem. E sinto que tenho de o justificar. Não foi pelo escândalo. Fui parada pela ideia de que é extraordinário como aquela mulher conseguiu descer uma avenida, no meio de uma multidão, sentindo-se segura quando estava tão exposta.

Só essa minha reação já mostra o quanto crescemos condicionadas pela ideia de que nos expormos equivale a convidar os outros a invadir-nos. “Vais mesmo sair assim vestida? Se vais voltar sozinha para casa, talvez não devas levar uma saia tão curta. Se levares esse decote, alguém se pode meter contigo. Vão ficar com a ideia errada. Pareces uma oferecida”. Somos programadas para pensar que mostrar-nos equivale a oferecer-nos. Se estamos no espaço público, somos públicas.

Mas não sou eu quem se irrita com os turistas que se passeiam pelo Chiado em fato de banho? Sim. Então, por que raio defendo agora a rapariga que descia a avenida de fio dental e cravos? Porque o que ela estava a fazer era usar o seu corpo politicamente. Ela estava lá para nos mostrar o efeito que tem um corpo feminino no espaço público quando é exibido por decisão própria e afirmação de liberdade e não para satisfazer uma objetificação comercial. Porque ninguém se choca com as imagens de mulheres despidas que na mesma avenida vendem perfumes e cremes. Porque quem está aflito com a libertinagem da miúda não se insurge contra as mui desnudas bailarinas que ladeiam qualquer cantor pimba nos programas da manhã.

Que poder é este que temos que tanto medo mete? Porque só pode nascer do medo a perseguição, a repressão, a tentativa de domínio e humilhação. Somos treinadas para baixar os olhos, tapar o corpo, falar baixo e pouco. E, se não o fazemos, somos bruxas, loucas, taradas, convencidas, mal comidas, à procura de atenção.

Não sei como se chama a mulher que desceu a avenida que ainda tem o nome da liberdade. Sei que a imagem dela tem a força de um grito. E que este é o momento para gritar.

Milhões de raparigas da idade dela engrossam nas redes sociais a trend das tradewifes, exaltando a ideia de que as mulheres devem ficar em casa, a cozinhar e a tratar da imagem, sustentadas por homens, porque – como repetem nos podcasts da moda – “o trabalho não combina com a energia feminina”. Os feeds estão cheios de mulheres muito produzidas a fazer bolachas e granola. Há posts sobre as zonas turísticas mais frequentadas por sugar dadys, assinalando onde podem ser caçados estes machos mais velhos e endinheirados. No Telegram, homens partilham imagens que as namoradas lhes enviaram ou fotografias tiradas à socapa debaixo das saias de quem nem se apercebeu que estava a ser fotografada. Os vídeos de violações circulam pelo WhatsApp. E na machoesfera os incels trocam fantasias sobre massacres feitos para castigar as raparigas que lhes negam o sexo a que acham que têm direito ou discutem como a legalização da violação poderia fazer baixar este crime para elas “deixarem de se pôr a jeito” e de os provocarem com esse único poder que têm e que está entre as pernas.

E o grande drama, a demonstração clara de que há liberdade a mais e juízo a menos, é uma mulher de cuecas de renda que desce uma avenida, numa manifestação pacífica, feita para celebrar o dia em que se começou a quebrar um pudor imposto por uma noite que amordaçava o desejo e a afirmação de todos os que se desviavam da norma.

Do que precisamos não é de pudor, é de vergonha na cara. Quem explora e quem oprime, quem rouba e quem corrompe, quem exibe públicas virtudes para esconder crimes privados, quem humilha e quem viola, quem persegue e quem amedronta. São esses aqueles que precisam de se envergonhar.

Margarida Davim

Digo que parei na imagem. E sinto que tenho de o justificar. Não foi pelo escândalo. Fui parada pela ideia de que é extraordinário como aquela mulher conseguiu descer uma avenida, no meio de uma multidão, sentindo-se segura quando estava tão exposta.

Só essa minha reação já mostra o quanto crescemos condicionadas pela ideia de que nos expormos equivale a convidar os outros a invadir-nos. “Vais mesmo sair assim vestida? Se vais voltar sozinha para casa, talvez não devas levar uma saia tão curta. Se levares esse decote, alguém se pode meter contigo. Vão ficar com a ideia errada. Pareces uma oferecida”. Somos programadas para pensar que mostrar-nos equivale a oferecer-nos. Se estamos no espaço público, somos públicas.

Mas não sou eu quem se irrita com os turistas que se passeiam pelo Chiado em fato de banho? Sim. Então, por que raio defendo agora a rapariga que descia a avenida de fio dental e cravos? Porque o que ela estava a fazer era usar o seu corpo politicamente. Ela estava lá para nos mostrar o efeito que tem um corpo feminino no espaço público quando é exibido por decisão própria e afirmação de liberdade e não para satisfazer uma objetificação comercial. Porque ninguém se choca com as imagens de mulheres despidas que na mesma avenida vendem perfumes e cremes. Porque quem está aflito com a libertinagem da miúda não se insurge contra as mui desnudas bailarinas que ladeiam qualquer cantor pimba nos programas da manhã.

Que poder é este que temos que tanto medo mete? Porque só pode nascer do medo a perseguição, a repressão, a tentativa de domínio e humilhação. Somos treinadas para baixar os olhos, tapar o corpo, falar baixo e pouco. E, se não o fazemos, somos bruxas, loucas, taradas, convencidas, mal comidas, à procura de atenção.

Não sei como se chama a mulher que desceu a avenida que ainda tem o nome da liberdade. Sei que a imagem dela tem a força de um grito. E que este é o momento para gritar.

Milhões de raparigas da idade dela engrossam nas redes sociais a trend das tradewifes, exaltando a ideia de que as mulheres devem ficar em casa, a cozinhar e a tratar da imagem, sustentadas por homens, porque – como repetem nos podcasts da moda – “o trabalho não combina com a energia feminina”. Os feeds estão cheios de mulheres muito produzidas a fazer bolachas e granola. Há posts sobre as zonas turísticas mais frequentadas por sugar dadys, assinalando onde podem ser caçados estes machos mais velhos e endinheirados. No Telegram, homens partilham imagens que as namoradas lhes enviaram ou fotografias tiradas à socapa debaixo das saias de quem nem se apercebeu que estava a ser fotografada. Os vídeos de violações circulam pelo WhatsApp. E na machoesfera os incels trocam fantasias sobre massacres feitos para castigar as raparigas que lhes negam o sexo a que acham que têm direito ou discutem como a legalização da violação poderia fazer baixar este crime para elas “deixarem de se pôr a jeito” e de os provocarem com esse único poder que têm e que está entre as pernas.

E o grande drama, a demonstração clara de que há liberdade a mais e juízo a menos, é uma mulher de cuecas de renda que desce uma avenida, numa manifestação pacífica, feita para celebrar o dia em que se começou a quebrar um pudor imposto por uma noite que amordaçava o desejo e a afirmação de todos os que se desviavam da norma.

Do que precisamos não é de pudor, é de vergonha na cara. Quem explora e quem oprime, quem rouba e quem corrompe, quem exibe públicas virtudes para esconder crimes privados, quem humilha e quem viola, quem persegue e quem amedronta. São esses aqueles que precisam de se envergonhar.

Margarida Davim

Seu celular está sempre tocando (ou assim você espera)

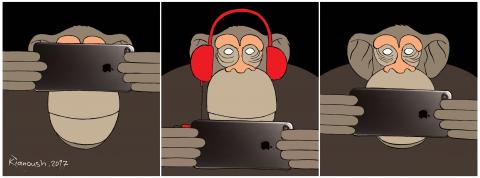

Uma mensagem brilha na tela em busca de outra. Seus dedos estão sempre ocupados: você pressiona as teclas, digitando novos números para responder às chamadas ou compondo suas próprias mensagens. Você permanece conectado – mesmo estando em constante movimento, e ainda que os remetentes ou destinatários invisíveis das mensagens recebidas e enviadas também estejam em movimento, cada qual seguindo suas próprias trajetórias. Os celulares são para pessoas em movimento.

Estando com o seu celular, você nunca está fora ou longe. Encontra-se sempre dentro – mas jamais trancado em um lugar. Encasulado numa teia de chamadas e mensagens, você está invulnerável. As pessoas ao seu redor não podem rejeitá-lo e, mesmo que tentassem, nada do que realmente importa iria mudar.

Uma chamada não foi respondida? Uma mensagem não foi retornada? Também não há motivo para preocupação. Existem muitos outros números de telefones na lista, e aparentemente não há limite para o volume de mensagens que você pode, com a ajuda de algumas teclas diminutas, comprimir naquele pequeno objeto que se encaixa tão bem em sua mão. Pense nisto (quer dizer, se houver tempo para pensar): é absolutamente improvável chegar ao fim de seu catálogo portátil ou digitar todas as mensagens possíveis. Há sempre mais conexões para serem usadas – e assim não tem tanta importância quantas delas se tenham mostrado frágeis e passíveis de ruptura. O ritmo e a velocidade do uso e do desgaste tampouco importam. Cada conexão pode ter vida curta, mas seu excesso é indestrutível. Em meio à eternidade dessa rede imperecível, você pode se sentir seguro diante da fragilidade irreparável de cada conexão singular e transitória.

Dentro da rede, você pode sempre correr em busca de abrigo quando a multidão à sua volta ficar delirante demais para o seu gosto. Graças ao que se torna possível desde que seu celular esteja escondido em segurança no seu bolso, você se destaca na multidão – e destacar-se é a ficha de inscrição para sócio, o termo de admissão nessa multidão.

Uma multidão de pessoas destacadas: um enxame, para ser mais preciso. Um agregado de indivíduos autopropulsores que não precisam de comandantes, testas de ferro, porta-vozes, agentes provocadores ou informantes para se manterem juntos. Um agregado em movimento no qual cada unidade móvel faz a mesma coisa, mas nada é feito em conjunto. As unidades marcham no mesmo passo sem sair do alinhamento. Coerente consigo mesma, a multidão expulsa ou atropela as unidades que se destacam – mas são apenas essas as unidades toleradas pelo enxame.

Os telefones celulares não criam o enxame, embora sem dúvida ajudem a mantê-lo como é – um enxame. Este, por sua vez, estava esperando por Nokias e Ericssons e Motorolas ávidos por servi-lo. Se não houvesse enxame, qual seria a utilidade dos celulares?

Aos que se mantêm à parte, os celulares permitem permanecer em contato. Aos que permanecem em contato, os celulares permitem manter-se à parte…

Estando com o seu celular, você nunca está fora ou longe. Encontra-se sempre dentro – mas jamais trancado em um lugar. Encasulado numa teia de chamadas e mensagens, você está invulnerável. As pessoas ao seu redor não podem rejeitá-lo e, mesmo que tentassem, nada do que realmente importa iria mudar.

Uma chamada não foi respondida? Uma mensagem não foi retornada? Também não há motivo para preocupação. Existem muitos outros números de telefones na lista, e aparentemente não há limite para o volume de mensagens que você pode, com a ajuda de algumas teclas diminutas, comprimir naquele pequeno objeto que se encaixa tão bem em sua mão. Pense nisto (quer dizer, se houver tempo para pensar): é absolutamente improvável chegar ao fim de seu catálogo portátil ou digitar todas as mensagens possíveis. Há sempre mais conexões para serem usadas – e assim não tem tanta importância quantas delas se tenham mostrado frágeis e passíveis de ruptura. O ritmo e a velocidade do uso e do desgaste tampouco importam. Cada conexão pode ter vida curta, mas seu excesso é indestrutível. Em meio à eternidade dessa rede imperecível, você pode se sentir seguro diante da fragilidade irreparável de cada conexão singular e transitória.

Dentro da rede, você pode sempre correr em busca de abrigo quando a multidão à sua volta ficar delirante demais para o seu gosto. Graças ao que se torna possível desde que seu celular esteja escondido em segurança no seu bolso, você se destaca na multidão – e destacar-se é a ficha de inscrição para sócio, o termo de admissão nessa multidão.

Uma multidão de pessoas destacadas: um enxame, para ser mais preciso. Um agregado de indivíduos autopropulsores que não precisam de comandantes, testas de ferro, porta-vozes, agentes provocadores ou informantes para se manterem juntos. Um agregado em movimento no qual cada unidade móvel faz a mesma coisa, mas nada é feito em conjunto. As unidades marcham no mesmo passo sem sair do alinhamento. Coerente consigo mesma, a multidão expulsa ou atropela as unidades que se destacam – mas são apenas essas as unidades toleradas pelo enxame.

Os telefones celulares não criam o enxame, embora sem dúvida ajudem a mantê-lo como é – um enxame. Este, por sua vez, estava esperando por Nokias e Ericssons e Motorolas ávidos por servi-lo. Se não houvesse enxame, qual seria a utilidade dos celulares?

Aos que se mantêm à parte, os celulares permitem permanecer em contato. Aos que permanecem em contato, os celulares permitem manter-se à parte…

Zygmunt Bauman, "Amor líquido: sobre a fragilidade dos laços humanos"

Estelionato como esporte nacional

O escândalo envolvendo descontos no salário de 4 milhões de aposentados revelou apenas uma ponta do iceberg no Brasil. Por meio dele, ficamos sabendo que os idosos no Brasil não são apenas roubados por entidades fantasmas que os relacionam em suas listas, sem consentimento.

Outra modalidade de golpe se dá por meio do crédito consignado. Sem que fosse consultada, uma mulher do Rio Grande do Sul teve descontos em sua aposentadoria referentes a 45 empréstimos, um rombo de R$ 170 mil.

O valor dos golpes dados pelas entidades fantasmas ronda os R$ 6 bilhões. O crédito consignado em 2023 movimentou R$ 90 bilhões.

Para comprovar a tese de que os idosos, principalmente os que vivem no interior e não manejam bem as ferramentas digitais, são vítimas fáceis, surgiu um novo golpe: alistá-los para receber, hipoteticamente, o dinheiro roubado pelas entidades fantasmas.

O que se passa entre os aposentados é apenas uma exacerbação do clima nacional.

Diariamente, recebemos chamadas de supostas centrais do banco, com a voz de suas atendentes virtuais, comunicando uma compra e pedindo que confirmemos ou não a autenticidade. São-nos dadas duas opções: um para sim, dois para não. Como a compra não existe, a tendência é apertar o dois para não e ter seus dados capturados pela quadrilha.

Há casos em que, além da atendente virtual, aparecem vozes de falsos funcionários dos bancos alertando para trocar o dinheiro da conta para um lugar mais seguro e esse novo lugar é apenas um abismo de onde o dinheiro nunca mais voltará.

Os golpes desse gênero cruzam os ares com grande intensidade. Há muitas quadrilhas trabalhando nesse campo. Mas eles não significam tudo.

A indústria hoteleira revelou que os golpes de falsas hospedagens chegaram a produzir um prejuízo às suas vítimas da ordem de R$ 25 bilhões somente em São Paulo.

Não devem estar computados aí os prejuízos causados pelas agências de viagem que vendem passagens baratas, mas não entregam. Elas estão fechando, uma atrás da outra.

Na internet, há um ranking dos principais golpes, uma variação extraordinária que vai da falsa central de atendimento ao falso motoboy.

Isso sem contar as inúmeras empresas na internet que se dispõem a vender, mas não entregam nunca. Eu mesmo já comprei um tênis para presentear minha filha, mas ele jamais chegou.

Não é preciso muito argumento para convencer que estamos cercados pelos estelionatários. Há quem considere que a lei deveria ser mais pesada contra eles, pois raramente vão para a cadeia.

Minha indagação é diferente: existe algo cultural que torna o estelionato mais comum no Brasil do que em outros países?

Não vou culpar de novo os degradados que vieram nos colonizar nas caravanas portuguesas.

Minha pergunta é sobre a atmosfera brasileira agora, na qual as próprias instituições são vistas como entidades que tiram vantagens de suas prerrogativas e pouco devolvem. O Executivo é visto como gastador, sobretudo em viagens internacionais com numerosas comitivas; o Judiciário vive uma situação excepcional em que os salários acima do teto são apenas uma parte do problema; e o Legislativo mobiliza R$ 50 bilhões em emendas parlamentares, algumas delas ainda secretas.

Será que isso não influencia o comportamento com a mensagem de que é importante garantir o melhor para si próprio, independentemente das necessidades coletivas?

É claro que o comportamento das elites não atenua o de milhares de estelionatários no País. Mas pode contribuir indiretamente.

O Brasil, como outros países, sempre viveu o problema desse tipo de golpe. Na era analógica, era muito comum uma modalidade chamada conto do vigário, que aparecia com frequência nas páginas policiais.

Mas os golpes do passado quase sempre jogavam com a ilusão da vítima de obter dinheiro fácil. Ela entregava pouco na expectativa de ganhar muito.

As vítimas de hoje, sobretudo os aposentados, são indefesas.

Grande parte dos golpes contra aposentados se volta para o interior de Estados como Piauí e Maranhão, com baixo índice de alfabetização digital.

Estamos preparados para esta guerrilha de golpes? No INSS, ela aconteceu ao longo dos anos, sem que fosse debelada – ao contrário, ela cresceu recentemente.

O índice de solução dos golpes aplicados, de um modo geral, ainda é baixo. Eles se multiplicam porque representam também uma boa parte de atividade no interior das cadeias, onde nunca foi possível, efetivamente, controlar a entrada de celulares.

Os bancos, por sua vez, quase nunca restituem o dinheiro perdido, embora muitas vezes os golpes sejam precedidos do uso de vozes idênticas às que fazem comunicados oficiais. Tudo o que puderam oferecer foram campanhas orientando seus clientes a não cair em golpes.

Diante disso, talvez fosse necessária uma grande força-tarefa nacional destinada a reduzir drasticamente esta praga. Ela precisa ser eficiente, bem equipada e também tomar cuidado para que não falsifiquem suas coordenadas e se torne também o tema de um novo golpe.

Fernando Gabeira

Outra modalidade de golpe se dá por meio do crédito consignado. Sem que fosse consultada, uma mulher do Rio Grande do Sul teve descontos em sua aposentadoria referentes a 45 empréstimos, um rombo de R$ 170 mil.

O valor dos golpes dados pelas entidades fantasmas ronda os R$ 6 bilhões. O crédito consignado em 2023 movimentou R$ 90 bilhões.

Para comprovar a tese de que os idosos, principalmente os que vivem no interior e não manejam bem as ferramentas digitais, são vítimas fáceis, surgiu um novo golpe: alistá-los para receber, hipoteticamente, o dinheiro roubado pelas entidades fantasmas.

O que se passa entre os aposentados é apenas uma exacerbação do clima nacional.

Diariamente, recebemos chamadas de supostas centrais do banco, com a voz de suas atendentes virtuais, comunicando uma compra e pedindo que confirmemos ou não a autenticidade. São-nos dadas duas opções: um para sim, dois para não. Como a compra não existe, a tendência é apertar o dois para não e ter seus dados capturados pela quadrilha.

Há casos em que, além da atendente virtual, aparecem vozes de falsos funcionários dos bancos alertando para trocar o dinheiro da conta para um lugar mais seguro e esse novo lugar é apenas um abismo de onde o dinheiro nunca mais voltará.

Os golpes desse gênero cruzam os ares com grande intensidade. Há muitas quadrilhas trabalhando nesse campo. Mas eles não significam tudo.

A indústria hoteleira revelou que os golpes de falsas hospedagens chegaram a produzir um prejuízo às suas vítimas da ordem de R$ 25 bilhões somente em São Paulo.

Não devem estar computados aí os prejuízos causados pelas agências de viagem que vendem passagens baratas, mas não entregam. Elas estão fechando, uma atrás da outra.

Na internet, há um ranking dos principais golpes, uma variação extraordinária que vai da falsa central de atendimento ao falso motoboy.

Isso sem contar as inúmeras empresas na internet que se dispõem a vender, mas não entregam nunca. Eu mesmo já comprei um tênis para presentear minha filha, mas ele jamais chegou.

Não é preciso muito argumento para convencer que estamos cercados pelos estelionatários. Há quem considere que a lei deveria ser mais pesada contra eles, pois raramente vão para a cadeia.

Minha indagação é diferente: existe algo cultural que torna o estelionato mais comum no Brasil do que em outros países?

Não vou culpar de novo os degradados que vieram nos colonizar nas caravanas portuguesas.

Minha pergunta é sobre a atmosfera brasileira agora, na qual as próprias instituições são vistas como entidades que tiram vantagens de suas prerrogativas e pouco devolvem. O Executivo é visto como gastador, sobretudo em viagens internacionais com numerosas comitivas; o Judiciário vive uma situação excepcional em que os salários acima do teto são apenas uma parte do problema; e o Legislativo mobiliza R$ 50 bilhões em emendas parlamentares, algumas delas ainda secretas.

Será que isso não influencia o comportamento com a mensagem de que é importante garantir o melhor para si próprio, independentemente das necessidades coletivas?

É claro que o comportamento das elites não atenua o de milhares de estelionatários no País. Mas pode contribuir indiretamente.

O Brasil, como outros países, sempre viveu o problema desse tipo de golpe. Na era analógica, era muito comum uma modalidade chamada conto do vigário, que aparecia com frequência nas páginas policiais.

Mas os golpes do passado quase sempre jogavam com a ilusão da vítima de obter dinheiro fácil. Ela entregava pouco na expectativa de ganhar muito.

As vítimas de hoje, sobretudo os aposentados, são indefesas.

Grande parte dos golpes contra aposentados se volta para o interior de Estados como Piauí e Maranhão, com baixo índice de alfabetização digital.

Estamos preparados para esta guerrilha de golpes? No INSS, ela aconteceu ao longo dos anos, sem que fosse debelada – ao contrário, ela cresceu recentemente.

O índice de solução dos golpes aplicados, de um modo geral, ainda é baixo. Eles se multiplicam porque representam também uma boa parte de atividade no interior das cadeias, onde nunca foi possível, efetivamente, controlar a entrada de celulares.

Os bancos, por sua vez, quase nunca restituem o dinheiro perdido, embora muitas vezes os golpes sejam precedidos do uso de vozes idênticas às que fazem comunicados oficiais. Tudo o que puderam oferecer foram campanhas orientando seus clientes a não cair em golpes.

Diante disso, talvez fosse necessária uma grande força-tarefa nacional destinada a reduzir drasticamente esta praga. Ela precisa ser eficiente, bem equipada e também tomar cuidado para que não falsifiquem suas coordenadas e se torne também o tema de um novo golpe.

Fernando Gabeira

Assinar:

Comentários (Atom)