quinta-feira, 21 de abril de 2016

Abril no Brasil

O Brasil, o gigante regional, o eterno país do futuro que recentemente parecia encaminhado para realizar seu enorme potencial, quando em duas décadas ordenou sua economia, cresceu, diminuiu a pobreza, ingressou no G-20 e foi escolhido como anfitrião da Copa do Mundo e da Olimpíada.

O símbolo deste Brasil era um ícone global: Lula. Era em seu campo o que é Messi para o esporte e Shakira para a música. Lula, o mito vivo que fazia na política o que Pelé fazia com a bola.

A realidade é diferente. A estabilização e a transformação brasileira foram obra do maior estadista contemporâneo da América Latina: Fernando Henrique Cardoso. Ele acabou com a inflação crônica, liquidou a desordem cambial e as desvalorizações recorrentes, potencializou seu setor empresarial e implementou os programas sociais hoje denominados Bolsa Família, feitos obtidos apesar da “meia década perdida” de 1998 a 2003.

Quando Lula chegou à Presidência, em 2003, confluíram o legado de Cardoso e a insaciável voracidade da China por matérias-primas, gerando uma década econômica dourada. O venezuelano Chávez, com um poder interno absoluto e seu petrolão de cheques abarrotado, se tornou uma dupla ideal com quem financiar e transformar o Foro de São Paulo em um projeto político arrasador, que dominou nossa região com suas vertentes autoritárias, abusivas ou democráticas.

O mito do líder sindical crescia. A Venezuela financiava campanhas, mas as propagandas eram com Lula. A blindagem era inexpugnável, denúncias de corrupção interna no Brasil se diluíam cortando cabeças menores, a contemporização externa com o regime venezuelano era desculpada como sendo um tema folclórico ou de negócios. A integração econômica regional não interessava, só apoiar amigos políticos, por isso o Mercosul incorporou a Venezuela e hoje só funciona em Barcelona, com seu tridente futebolístico sul-americano.

Na Bolívia, constatamos a potência da blindagem: Lula visitava o Chapare, colocava uma guirlanda de folhas de coca, que se transformam em cocaína e alimentam a delinquência no Brasil, e as críticas não tinham eco; Lula vinha com a empreiteira OAS para promover uma estrada a preço exorbitante, que destruiria um parque nacional e deslocaria comunidades indígenas, e os questionamentos se chocavam com um “se Lula apoia, deve estar bem”.

Em 2015 a economia chinesa esfriou, e a brasileira caiu numa aguda recessão. As cifras hoje são alarmantes: o déficit fiscal em relação ao PIB, a inflação, a taxa de desemprego e a aprovação da sucessora de Lula rondam os 10%. Isto já era complexo, mas o repúdio à classe governante gerado pelas investigações de Sérgio Moro tornaram a situação insustentável. Esse juiz, com uma triangulação implacável de prisões preventivas, delações premiadas e divulgação informativa, está liquidando os corruptos, sejam eles empresários, intermediários, funcionários públicos ou políticos. Moro está mudando estruturalmente o seu país.

O Governo tentou uma cartada quando as investigações tocaram Lula, nomeando-o como ministro para que se esquivasse de Moro e passasse ao âmbito do Supremo Tribunal Federal. Foi como colocar um pedaço de cimento num balão que está murchando. A indignação nas ruas explodiu, o julgamento político da presidenta foi aprovado em 17 de abril na Câmara dos Deputados por mais de dois terços dos seus membros, passa agora ao Senado, e o desenlace é previsível. As Olimpíadas chegam ao Rio em agosto, mas parece impossível que seja Dilma Rousseff quem a abrirá.

Nossa região está em vigília e confusa. Alguns que aplaudiram quando um investigador estrangeiro e o Congresso depuseram por corrupção um Presidente guatemalteco hoje questionam as instituições e a Justiça do Brasil quando estas atuam perante denúncias mais graves. Alguns comentam que investigados por corrupção apoiaram a destituição, sem observar que o Governo oferecia benesses em troca do voto desses congressistas, além de receber o apoio de outros que também estão sendo investigados. Considerar que a manipulação de contas fiscais não merece um julgamento político é justificar a fraude financeira que causou a derrocada mundial de 2008, ou apoiar a maquiagem fiscal grega que desatou a crise do euro. A América Latina exige consistência, clareza e rumo decidido no Brasil perante esta conjuntura histórica.

As notáveis diferenças entre o Brasil e a Venezuela hoje são evidentes. A imprensa livre brasileira é exemplar; se fosse venezuelana, estariam todos os seus jornalistas e meios de comunicação amordaçados, exilados ou enclausurados. O juiz Moro representa a independência das instituições brasileiras; se fosse venezuelano – como Afiuni – teria sido encarcerado e estuprado. Os jovens brasileiros protestam ativamente nas ruas contra o Governo; em Caracas, estariam vários metros debaixo da terra, encerrados na tumba.

Este mês selará um antes e um depois na nossa região.

Abril no Brasil: o ocaso de um mito político e o nascimento de um símbolo judicial. O ex-presidente brasileiro é hoje alguém que poderia ter sido Pelé, mas acabou procurando um espaço na segunda divisão para escapar de um juiz implacável. A dimensão mitológica de Lula acabou, a lenda do justiceiro Moro começa.

Jorge-Tuto Quiroga, ex-presidente da Bolívia

O símbolo deste Brasil era um ícone global: Lula. Era em seu campo o que é Messi para o esporte e Shakira para a música. Lula, o mito vivo que fazia na política o que Pelé fazia com a bola.

A realidade é diferente. A estabilização e a transformação brasileira foram obra do maior estadista contemporâneo da América Latina: Fernando Henrique Cardoso. Ele acabou com a inflação crônica, liquidou a desordem cambial e as desvalorizações recorrentes, potencializou seu setor empresarial e implementou os programas sociais hoje denominados Bolsa Família, feitos obtidos apesar da “meia década perdida” de 1998 a 2003.

Quando Lula chegou à Presidência, em 2003, confluíram o legado de Cardoso e a insaciável voracidade da China por matérias-primas, gerando uma década econômica dourada. O venezuelano Chávez, com um poder interno absoluto e seu petrolão de cheques abarrotado, se tornou uma dupla ideal com quem financiar e transformar o Foro de São Paulo em um projeto político arrasador, que dominou nossa região com suas vertentes autoritárias, abusivas ou democráticas.

Na Bolívia, constatamos a potência da blindagem: Lula visitava o Chapare, colocava uma guirlanda de folhas de coca, que se transformam em cocaína e alimentam a delinquência no Brasil, e as críticas não tinham eco; Lula vinha com a empreiteira OAS para promover uma estrada a preço exorbitante, que destruiria um parque nacional e deslocaria comunidades indígenas, e os questionamentos se chocavam com um “se Lula apoia, deve estar bem”.

Em 2015 a economia chinesa esfriou, e a brasileira caiu numa aguda recessão. As cifras hoje são alarmantes: o déficit fiscal em relação ao PIB, a inflação, a taxa de desemprego e a aprovação da sucessora de Lula rondam os 10%. Isto já era complexo, mas o repúdio à classe governante gerado pelas investigações de Sérgio Moro tornaram a situação insustentável. Esse juiz, com uma triangulação implacável de prisões preventivas, delações premiadas e divulgação informativa, está liquidando os corruptos, sejam eles empresários, intermediários, funcionários públicos ou políticos. Moro está mudando estruturalmente o seu país.

O Governo tentou uma cartada quando as investigações tocaram Lula, nomeando-o como ministro para que se esquivasse de Moro e passasse ao âmbito do Supremo Tribunal Federal. Foi como colocar um pedaço de cimento num balão que está murchando. A indignação nas ruas explodiu, o julgamento político da presidenta foi aprovado em 17 de abril na Câmara dos Deputados por mais de dois terços dos seus membros, passa agora ao Senado, e o desenlace é previsível. As Olimpíadas chegam ao Rio em agosto, mas parece impossível que seja Dilma Rousseff quem a abrirá.

Nossa região está em vigília e confusa. Alguns que aplaudiram quando um investigador estrangeiro e o Congresso depuseram por corrupção um Presidente guatemalteco hoje questionam as instituições e a Justiça do Brasil quando estas atuam perante denúncias mais graves. Alguns comentam que investigados por corrupção apoiaram a destituição, sem observar que o Governo oferecia benesses em troca do voto desses congressistas, além de receber o apoio de outros que também estão sendo investigados. Considerar que a manipulação de contas fiscais não merece um julgamento político é justificar a fraude financeira que causou a derrocada mundial de 2008, ou apoiar a maquiagem fiscal grega que desatou a crise do euro. A América Latina exige consistência, clareza e rumo decidido no Brasil perante esta conjuntura histórica.

As notáveis diferenças entre o Brasil e a Venezuela hoje são evidentes. A imprensa livre brasileira é exemplar; se fosse venezuelana, estariam todos os seus jornalistas e meios de comunicação amordaçados, exilados ou enclausurados. O juiz Moro representa a independência das instituições brasileiras; se fosse venezuelano – como Afiuni – teria sido encarcerado e estuprado. Os jovens brasileiros protestam ativamente nas ruas contra o Governo; em Caracas, estariam vários metros debaixo da terra, encerrados na tumba.

Este mês selará um antes e um depois na nossa região.

Abril no Brasil: o ocaso de um mito político e o nascimento de um símbolo judicial. O ex-presidente brasileiro é hoje alguém que poderia ter sido Pelé, mas acabou procurando um espaço na segunda divisão para escapar de um juiz implacável. A dimensão mitológica de Lula acabou, a lenda do justiceiro Moro começa.

Jorge-Tuto Quiroga, ex-presidente da Bolívia

Golpe que não derruba o golpeado nem confisca seu passaporte

O desembarque de Giles Azevedo no noticiário político-policial informa: a taxa de bandidagem alcançada pelo círculo íntimo de Dilma Rousseff já rivaliza com a de qualquer bando de brothers de um chefão do PCC. O índice tornou a subir na segunda semana de março, quando a melhor amiga (secreta, por imposição do prontuário) Erenice Guerra apareceu boiando no pântano drenado pela delação premiada de Delcídio Amaral. Segundo o senador, a mulher que transformou a Casa Civil num esconderijo de parentes larápios andou fazendo o diabo nas catacumbas da usina de Belo Monte. Promovida a operadora do esquema de propinas, irrigou a campanha de 2014 com R$ 45 milhões.

Dias depois, a devassa das bandalheiras protagonizadas pelo governador mineiro Fernando Pimentel revelou que o mais antigo amigo de Dilma pode perder o mandato bem antes do prazo previsto ─ já estará no lucro se mantiver o direito de ir e vir. Na semana passada chegou a vez de Gim Argello, conselheiro, confidente e parceiro de caminhadas de Dilma. A Polícia Federal descobriu que o ex-senador do PTB embolsou mais alguns milhões para excluir empreiteiros assustados da lista de depoentes da CPI da Petrobras. A presidente tentou infiltrar no Tribunal de Contas da União. O protegido acabou instalado na traseira de um camburão.

Nesta quarta-feira, informações fornecidas à Operação Lava Jato pela publicitária Danielle Fonteles, dona da agência Pepper, elevaram a lama que inunda o Planalto à linha de cintura de Giles Azevedo, assessor especialíssimo e especializado em missões ultrassecretas. Segundo a revista Isto É, trechos da delação premiada de Danielle detalharam o esquema comandado pelo braço direito presidencial (que nada faz sem a expressa concordância do esquerdo e em obediência ao mesmo neurônio). A usina de dinheiro sujo permitiu à agência receber recursos ilegais que vitaminaram com R$ 58 milhões as campanhas de 2010 e 2014. “Quando o Giles fala, ouço a voz da presidenta”, diz um veterano dirigente do PT.

A poucas horas da decolagem rumo a Nova York, Dilma viu engordar a mala de complicações a resolver. Não será fácil explicar, diante dos integrantes da ONU, o que faz por lá a mulher alvejada por um golpe liderado por um vice que, graças à viagem da golpeada, está governando como interino o país representado no exterior pela titular itinerante. Que tipo de golpe é esse que nem sequer derruba o golpeado? Que golpistas são esses que nem se dão ao trabalho de confiscar o passaporte da vítima da violência inconstitucional?

Caso algum jornalista pergunte por Giles, também terá de esclarecer como consegue resistir a tantas tentações sem um único amigo honesto a apoiá-la. Deve ser muito mais difícil que passar a vida inteira num bordel sem perder a virgindade.

Augusto Nunes

Dias depois, a devassa das bandalheiras protagonizadas pelo governador mineiro Fernando Pimentel revelou que o mais antigo amigo de Dilma pode perder o mandato bem antes do prazo previsto ─ já estará no lucro se mantiver o direito de ir e vir. Na semana passada chegou a vez de Gim Argello, conselheiro, confidente e parceiro de caminhadas de Dilma. A Polícia Federal descobriu que o ex-senador do PTB embolsou mais alguns milhões para excluir empreiteiros assustados da lista de depoentes da CPI da Petrobras. A presidente tentou infiltrar no Tribunal de Contas da União. O protegido acabou instalado na traseira de um camburão.

Nesta quarta-feira, informações fornecidas à Operação Lava Jato pela publicitária Danielle Fonteles, dona da agência Pepper, elevaram a lama que inunda o Planalto à linha de cintura de Giles Azevedo, assessor especialíssimo e especializado em missões ultrassecretas. Segundo a revista Isto É, trechos da delação premiada de Danielle detalharam o esquema comandado pelo braço direito presidencial (que nada faz sem a expressa concordância do esquerdo e em obediência ao mesmo neurônio). A usina de dinheiro sujo permitiu à agência receber recursos ilegais que vitaminaram com R$ 58 milhões as campanhas de 2010 e 2014. “Quando o Giles fala, ouço a voz da presidenta”, diz um veterano dirigente do PT.

A poucas horas da decolagem rumo a Nova York, Dilma viu engordar a mala de complicações a resolver. Não será fácil explicar, diante dos integrantes da ONU, o que faz por lá a mulher alvejada por um golpe liderado por um vice que, graças à viagem da golpeada, está governando como interino o país representado no exterior pela titular itinerante. Que tipo de golpe é esse que nem sequer derruba o golpeado? Que golpistas são esses que nem se dão ao trabalho de confiscar o passaporte da vítima da violência inconstitucional?

Caso algum jornalista pergunte por Giles, também terá de esclarecer como consegue resistir a tantas tentações sem um único amigo honesto a apoiá-la. Deve ser muito mais difícil que passar a vida inteira num bordel sem perder a virgindade.

Augusto Nunes

Apertem os cintos... o presidente sumiu

Na prática, Dilma Rousseff já não é presidente da República em toda a plenitude, mas Michel Temer também não é. O Brasil caiu num perigoso limbo, um buraco negro que engoliu a autoridade presidencial, irreversivelmente abalada, mas nada colocou ainda em seu lugar. A presidente da República legitimamente eleita começou a perder as condições políticas e legais de governar com a aprovação da autorização do impeachment pela Câmara. O vice vive numa bolha de expectativa de poder, na qual tenta formar um governo e criar condições para, mais adiante, ganhar legitimidade para governar. O fato é que, neste momento, ninguém governa de verdade.

É uma situação extremamente delicada, pela qual o Brasil não passava desde o fim dos governos militares. Talvez nem mesmo a dúvida que se instalou na madrugada de 15 de março de 1985, quando Tancredo Neves adoeceu e não tomou posse, tenha sido tão inquietante quanto a situação que vivemos hoje. Na ocasião, assumiu o vice, José Sarney, com o apoio das forças políticas, e a vida seguiu.

Hoje, estamos longe desse tipo de consenso. Instalou-se um vazio. Os agentes políticos giram todos em torno das articulações contra e a favor do impeachment e o Brasil parou. Mas tudo sempre pode piorar, e o maior risco é a crise rotineira de cada dia dar lugar a algum abalo inesperado ou evento que exija reações rápidas e decisões fortes. Por exemplo, uma epidemia grave, um acidente natural ou catástrofe, um desentendimento diplomático sério ou qualquer situação emergencial do tipo que demande intervenção imediata do governo. Que governo?

Enquanto durar tal situação, o país continuará a milhares de quilômetros de distância de qualquer medida, proposta, plano ou iniciativa para sair do fundo do poço onde se encontra e tentar recuperar a economia, vinda de Dilma ou de Temer.

O mais grave é que ninguém sabe bem quanto tempo se levará para desatar esse nó. A precariedade institucional pode se estender para além da substituição formal de Dilma por Temer. Afinal, legalidade nem sempre vem acompanhada de legitimidade, e vice-versa.

Foi constitucional e legal, por exemplo, a decisão da Câmara de aprovar o impeachment da presidente da República. Assim como também é legal que ela, ainda no exercício do cargo para o qual foi eleita, dê declarações condenando os que a condenaram. Dilma não pode tomar decisões ilegais ou inconstitucionais que excedam o mandato legal que recebeu da Constituição, mas pode espernear. Como presidente, ela resolveu espernear em Nova York, na ONU. Não deixa de ser um direito seu. Enquanto não for apeada do cargo de presidente, fala pelo Brasil nos foros internacionais.

Michel Temer tem também o direito, e até o dever, de fazer suas articulações para montar uma equipe que tem que estar pronta quando assumir, provavelmente entre 12 e 17 de maio, com a aprovação pelo Senado da admissibilidade do processo – hipótese sobre a qual ninguém tem dúvidas. A partir dessa data, será legalmente presidente e poderá governar. Mas não plenamente, pois será interino enquanto o Senado não julgar em definitivo a presidente, em até 180 dias.

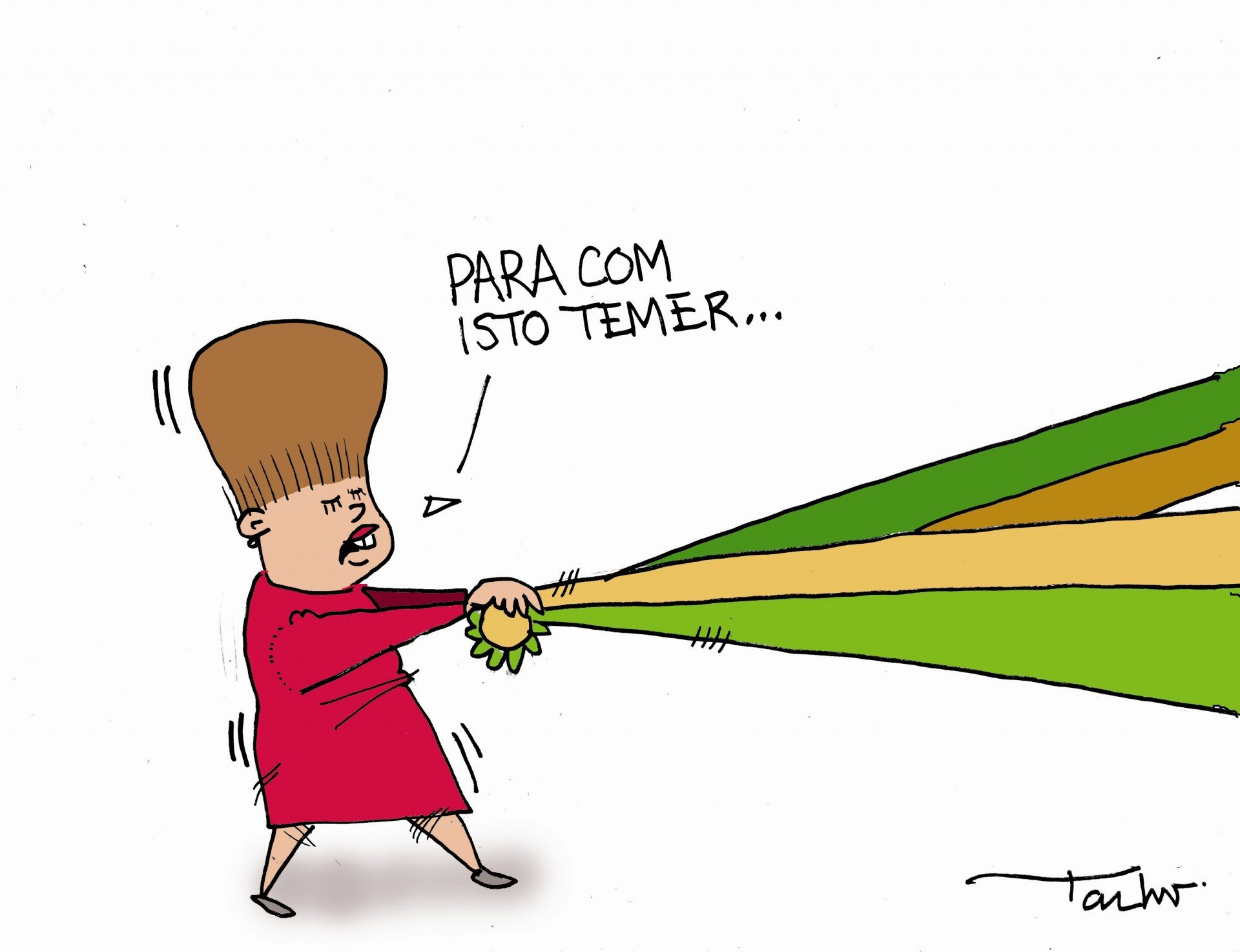

O maior medo de Temer e seus aliados hoje é que, com a legalidade de sua posse, não venha a legitimidade necessária para governar de fato. Há grande preocupação com os movimentos de Dilma e do PT de Lula, com seu discurso colando ao impeachment a palavra golpe e chamando o vice e seus aliados de traidores. A incursão internacional de Dilma, junto à mídia e agora no cenário da ONU, pode ser desastrosa para o Temer num momento em que precisa passar a idéia de que poderá resgatar a credibilidade da economia.

Michel Temer - que não conta com bons índices nas pesquisas - sabe que, independentemente da data da posse legal, só vai virar presidente de verdade quando e se convencer o país de que tem condições de liderá-lo, e que isso passa pelas primeiras medidas rumo à recuperação da economia. É a tal da legitimidade, que os governantes conquistam nas urnas e, mais raramente, em atitudes, gestos e realizações.

Se essa legitimidade não for conquistada, é grande o risco de crise institucional no presidencialismo à brasileira. Em pouco tempo, vamos estar discutindo a sério a antecipação das eleições, o parlamentarismo e outras idéias malucas. Até lá, apertem os cintos porque o piloto continuará sumido.

É uma situação extremamente delicada, pela qual o Brasil não passava desde o fim dos governos militares. Talvez nem mesmo a dúvida que se instalou na madrugada de 15 de março de 1985, quando Tancredo Neves adoeceu e não tomou posse, tenha sido tão inquietante quanto a situação que vivemos hoje. Na ocasião, assumiu o vice, José Sarney, com o apoio das forças políticas, e a vida seguiu.

Hoje, estamos longe desse tipo de consenso. Instalou-se um vazio. Os agentes políticos giram todos em torno das articulações contra e a favor do impeachment e o Brasil parou. Mas tudo sempre pode piorar, e o maior risco é a crise rotineira de cada dia dar lugar a algum abalo inesperado ou evento que exija reações rápidas e decisões fortes. Por exemplo, uma epidemia grave, um acidente natural ou catástrofe, um desentendimento diplomático sério ou qualquer situação emergencial do tipo que demande intervenção imediata do governo. Que governo?

Enquanto durar tal situação, o país continuará a milhares de quilômetros de distância de qualquer medida, proposta, plano ou iniciativa para sair do fundo do poço onde se encontra e tentar recuperar a economia, vinda de Dilma ou de Temer.

O mais grave é que ninguém sabe bem quanto tempo se levará para desatar esse nó. A precariedade institucional pode se estender para além da substituição formal de Dilma por Temer. Afinal, legalidade nem sempre vem acompanhada de legitimidade, e vice-versa.

Foi constitucional e legal, por exemplo, a decisão da Câmara de aprovar o impeachment da presidente da República. Assim como também é legal que ela, ainda no exercício do cargo para o qual foi eleita, dê declarações condenando os que a condenaram. Dilma não pode tomar decisões ilegais ou inconstitucionais que excedam o mandato legal que recebeu da Constituição, mas pode espernear. Como presidente, ela resolveu espernear em Nova York, na ONU. Não deixa de ser um direito seu. Enquanto não for apeada do cargo de presidente, fala pelo Brasil nos foros internacionais.

Michel Temer tem também o direito, e até o dever, de fazer suas articulações para montar uma equipe que tem que estar pronta quando assumir, provavelmente entre 12 e 17 de maio, com a aprovação pelo Senado da admissibilidade do processo – hipótese sobre a qual ninguém tem dúvidas. A partir dessa data, será legalmente presidente e poderá governar. Mas não plenamente, pois será interino enquanto o Senado não julgar em definitivo a presidente, em até 180 dias.

O maior medo de Temer e seus aliados hoje é que, com a legalidade de sua posse, não venha a legitimidade necessária para governar de fato. Há grande preocupação com os movimentos de Dilma e do PT de Lula, com seu discurso colando ao impeachment a palavra golpe e chamando o vice e seus aliados de traidores. A incursão internacional de Dilma, junto à mídia e agora no cenário da ONU, pode ser desastrosa para o Temer num momento em que precisa passar a idéia de que poderá resgatar a credibilidade da economia.

Michel Temer - que não conta com bons índices nas pesquisas - sabe que, independentemente da data da posse legal, só vai virar presidente de verdade quando e se convencer o país de que tem condições de liderá-lo, e que isso passa pelas primeiras medidas rumo à recuperação da economia. É a tal da legitimidade, que os governantes conquistam nas urnas e, mais raramente, em atitudes, gestos e realizações.

Se essa legitimidade não for conquistada, é grande o risco de crise institucional no presidencialismo à brasileira. Em pouco tempo, vamos estar discutindo a sério a antecipação das eleições, o parlamentarismo e outras idéias malucas. Até lá, apertem os cintos porque o piloto continuará sumido.

STF mantém Lula nas trevas do quarto de hotel

Ao adiar o julgamento sobre a legalidade da nomeação de Lula para a chefia da Casa Civil, o Supremo Tribunal Federal adicionou humilhação ao drama do cacique do PT. Na prática, Lula foi, por assim dizer, aprisionado na condição de ministro-chefe do quarto de hotel. Permanecerá como articulador das trevas por tempo indeterminado.

Dilma estava esperançosa de ter o criador, finalmente, despachando no gabinete do andar de cima. Mas, por mal dos pecados, o STF sinalizou que a esperança às vezes é a última que mata. Enviado à UTI pelo voto dos 367 deputados que deflagraram o processo de impeachment, o governo pode morrer antes que Lula tenha a oportunidade de assumir a Casa Civil.

Num dos grampos telefônicos que o juiz Sérgio Moro jogou no ventilador do PT, Lula disse para Dilma: “Nós temos uma Suprema Corte totalmente acovardada, nós temos um Superior Tribunal de Justiça totalmente acovardado, um Parlamento totalmente acovardado. […] Nós temos um presidente da Câmara fodido, um presidente do Senado fodido. Não sei quantos parlamentares ameaçados. E fica todo mundo no compasso de que vai acontecer um milagre e vai todo mundo se salvar. Sinceramente, eu tô assustado com a República de Curitiba.”

Hoje, a covardia do Supremo estica o calvário, o Parlamento acovardado administra o funeral, o fodido presidente da Câmara toca a marcha fúnebre, o comandante fodido do Senado cava a sepultura e “os parlamentares ameaçados” na Lava Jato levam as mãos à última pá de cal.

Se quisesse, Lula poderia abandonar facilmente a condição de articulador aprisionado. Bastaria que renunciasse ao cargo que a liminar do ministro Gilmar Mendes o impediu de assumir. Nessa hipótese, porém, ele voltaria a ficar ao alcance da caneta do doutor Moro. Talvez prefira ficar preso no escurinho dos fundões do hotel brasiliense a ter de enfrentar os rigores da República de Curitiba.

De Madame para o Mordomo, do seis para o meia dúzia

Com 41 votos de senadores o Senado abrirá o processo de impeachment contra a presidente Dilma, já autorizado pela Câmara. A partir dessa decisão, Madame será afastada por 180 dias da presidência da República, seguindo-se o julgamento, dirigido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Durante esse tempo, Michel Temer ocupará o palácio do Planalto, podendo nomear o ministério que bem entender e tomar as providências necessárias ao exercício do governo.

A condenação final precisará dispor do mínimo de dois terços, ou seja, 54 senadores, quando Dilma será definitivamente afastada. Caso contrário, sem esses votos, ela retorna a seus plenos poderes.

O governo joga na possibilidade de 21 senadores não apoiarem a abertura do processo, e, mais ainda, na impossibilidade de se reunirem 54 senadores favoráveis, numa segunda etapa, coisa que invalidaria o afastamento da presidente. Mesmo derrotada na primeira etapa, Dilma poderia retornar com tapete vermelho, caso vitoriosa na segunda, ou seja, na falta dos 54 senadores para condená-la.

A gente fica imaginando quem compôs essa fórmula confusa e contraditória, quando bastaria determinar que perde o mandato o presidente da República que não contar com a maioria dos votos parlamentares, tomados em conjunto ou isoladamente nas duas casas do Congresso.

Tanto faz, agora, o mecanismo de aferição da performance dos chefes da República. Assim dispõe a Constituição e assim se fará.

O importante é que tudo se resolva no mais breve espaço de tempo possível. Ninguém aguenta mais tamanha balbúrdia constitucional.

Até porque, Dilma ou Michel Temer são vinhos da mesma pipa. Equivalem-se como o Seis e o Meia Dúzia, responsáveis pelo marasmo que há muito tempo nos assola. Saindo Madame, chegando o Mordomo, arrefecerá o desemprego em massa? Diminuirá o custo de vida? Reduzirão as taxas, impostos ou tarifas? Será recuperada a economia, baixarão os juros, aumentarão os investimentos sociais? Crescerão em número e qualidade as escolas, os hospitais e os estabelecimentos penais?

Vivemos uma farsa encenada no país desde que perdemos o sentido da importância das instituições nacionais.

Prevalece entre nós a obstinação de levar vantagem em tudo, como nos tempos do velho Gerson, aliás, tão maltratado. As elites pretendem manter-se no controle da nação. As massas, na sua contestação. A classe média, sem saber para onde dirigir-se. A juventude, abandonada. A intelectualidade, perdida.

Não será entre Madame e o Mordomo que encontraremos uma solução.

A condenação final precisará dispor do mínimo de dois terços, ou seja, 54 senadores, quando Dilma será definitivamente afastada. Caso contrário, sem esses votos, ela retorna a seus plenos poderes.

O governo joga na possibilidade de 21 senadores não apoiarem a abertura do processo, e, mais ainda, na impossibilidade de se reunirem 54 senadores favoráveis, numa segunda etapa, coisa que invalidaria o afastamento da presidente. Mesmo derrotada na primeira etapa, Dilma poderia retornar com tapete vermelho, caso vitoriosa na segunda, ou seja, na falta dos 54 senadores para condená-la.

A gente fica imaginando quem compôs essa fórmula confusa e contraditória, quando bastaria determinar que perde o mandato o presidente da República que não contar com a maioria dos votos parlamentares, tomados em conjunto ou isoladamente nas duas casas do Congresso.

Tanto faz, agora, o mecanismo de aferição da performance dos chefes da República. Assim dispõe a Constituição e assim se fará.

O importante é que tudo se resolva no mais breve espaço de tempo possível. Ninguém aguenta mais tamanha balbúrdia constitucional.

Até porque, Dilma ou Michel Temer são vinhos da mesma pipa. Equivalem-se como o Seis e o Meia Dúzia, responsáveis pelo marasmo que há muito tempo nos assola. Saindo Madame, chegando o Mordomo, arrefecerá o desemprego em massa? Diminuirá o custo de vida? Reduzirão as taxas, impostos ou tarifas? Será recuperada a economia, baixarão os juros, aumentarão os investimentos sociais? Crescerão em número e qualidade as escolas, os hospitais e os estabelecimentos penais?

Vivemos uma farsa encenada no país desde que perdemos o sentido da importância das instituições nacionais.

Prevalece entre nós a obstinação de levar vantagem em tudo, como nos tempos do velho Gerson, aliás, tão maltratado. As elites pretendem manter-se no controle da nação. As massas, na sua contestação. A classe média, sem saber para onde dirigir-se. A juventude, abandonada. A intelectualidade, perdida.

Não será entre Madame e o Mordomo que encontraremos uma solução.

A ideologia da corrupção

Otávio Marques de Azevedo contou a história de um crime em três atos. Cumprindo prisão domiciliar após acordo de delação premiada, o ex-presidente da Andrade Gutierrez expôs, em audiência judicial, na sexta passada, o funcionamento de um esquema de propina ligado às obras da Usina Siderúrgica Nacional da Venezuela. Cada ato tem um protagonista distinto: pela ordem, o então presidente Lula, o glorioso BNDES e João Vaccari Neto, à época tesoureiro do PT. Nos dois atos iniciais, tomados isoladamente, não há crime. Mas a Justiça os investiga à luz do terceiro, que é o grand finale.

O primeiro ato concluiu-se em setembro de 2008, com a assinatura do acordo entre a Andrade Gutierrez e a estatal venezuelana de siderurgia para a construção de um usina no estado de Bolívar, orçada em US$ 1,8 bilhão. Pelo acordo, a obra seria financiada pelo BNDES, bancos privados e o governo da Venezuela. Segundo Marques de Azevedo, o triunfo da empreiteira brasileira, que enfrentava concorrentes italianos, decorreu de um acerto entre presidentes: “A Andrade conversou com o Lula, que pediu diretamente ao Hugo Chávez para que olhasse para o Brasil”.

O segundo ato consumou-se em dezembro de 2010, quando o BNDES liberou o financiamento de US$ 865,4 milhões para a obra. Entre 2009 e 2013, o Tesouro transferiu mais de R$ 300 bilhões ao BNDES, obtidos por emissão de títulos de dívida pública, assegurando os capitais que converteram o banco público no “melhor banco de investimento do mundo”, na frase célebre de Eike Batista. A usina venezuelana era apenas mais uma das inúmeras obras beneficiadas por empréstimos subsidiados na América Latina e na África.

O grand finale deu-se no início de 2011, por meio de um ajuste entre Vaccari e a Andrade Gutierrez, que se comprometeu a repassar ao PT uma propina equivalente a 1% do valor do financiamento do BNDES — ou seja, US$ 8,654 milhões. A cobrança da propina não constituiu surpresa: Marques de Azevedo fora comunicado em 2008 pelo então presidente do PT, Ricardo Berzoini, de que a “taxa partidária” de 1% tornava-se uma norma em todos os contratos com o governo, e não apenas nos negócios com a Petrobras.

O ato final da operação siderúrgica na Venezuela é um crime óbvio, de responsabilidade direta de Vaccari. Contudo, os dois atos prévios, que o propiciaram, só serão tipificados como crimes se as investigações revelarem seu nexo material com o terceiro. Previsivelmente, Lula e o BNDES alegam que agiram nos limites da lei e de suas atribuições, desconhecendo por completo a destinação final da parte dos recursos públicos desviada para o PT. Qualquer um tem o direito de acreditar nisso, no saci-pererê, na cuca ou na mula sem cabeça.

O acerto de Lula com Chávez inscreve-se na tradição da “diplomacia de negócios” conduzida por chefes de Estado e governo. Nos anos 1960, o presidente Charles de Gaulle qualificou um primeiro-ministro japonês que visitava países estrangeiros com comitivas de empresários como “vendedor de transístores”. De lá para cá, a prática japonesa disseminou-se nas relações internacionais. Ao menos em tese, Lula pode argumentar, como faz, que operou na Venezuela (e em tantos outros países) pelo bem dos “interesses nacionais”, uma expressão aberta às mais diversas traduções.

No episódio venezuelano, o ato mais interessante não é o primeiro nem o terceiro, mas o segundo. Um compromisso genérico de financiamento do BNDES constou do acordo empresarial firmado em 2008, mas a liberação efetiva de recursos demandou mais de dois anos. Nota do banco garante que a operação “obedeceu a todas as etapas usuais” de análise. No âmbito judicial, uma acusação solicitaria a comprovação de que Lula interferiu no processo decisório do BNDES. Contudo, o ato do banco merece exame no domínio da ciência política.

O BNDES apela ritualmente a um discurso de fundo ideológico para justificar seus subsídios a obras de empreiteiras brasileiras no exterior. Basicamente, o banco diz que gera rendas e empregos no Brasil, além de contribuir com a capacitação tecnológica de empresas nacionais. O argumento, reminiscente do “Brasil Potência” de Ernesto Geisel, esquiva-se de confrontar o problema econômico do custo de oportunidade dos financiamentos. A União arca com um valor total de subsídios concedidos pelo BNDES em torno de R$ 184 bilhões. Em 2014, os dispêndios da União com pagamentos desses subsídios atingiram R$ 21,3 bilhões, cerca de um quarto do orçamento federal da educação. Não seria melhor poupar os contribuintes dessa sangria ou, alternativamente, investir esses capitais na tão necessária modernização da infraestrutura brasileira?

Sob o estandarte neonacionalista do BNDES repousa uma ideologia da corrupção. De fato, a lógica proclamada pelo banco dispensa Lula de interferir explicitamente nos mecanismos decisórios do BNDES, pois a aprovação dos projetos de empreiteiras brasileiras no exterior era quase automática, derivando de uma tradução ideológica do “interesse nacional”. Nesse contexto, a análise dos projetos em colegiados técnicos funciona, essencialmente, como uma mão de tinta fresca destinada a ocultar decisões apriorísticas, adotadas na esfera política.

Vaccari é um acaso deplorável, o bandido oportunista que se esgueirou por uma janela entreaberta no santuário do “interesse nacional”? No elenco de financiamentos do BNDES no exterior, destacam-se países carentes de instituições independentes de controle sobre os negócios estatais. A lista abrange, entre outros, os casos notórios de Venezuela, Cuba e Angola, cujos regimes não precisam prestar contas a ninguém. Nesses países, quantos Vaccaris cobraram, alegres e soltos, o “imposto partidário” sobre os recursos desembolsados pelo banco público brasileiro?

Evidentemente, a Lava Jato jamais poderá responder a essa pergunta. Com a palavra, o BNDES.

Demétrio Magnoli

O primeiro ato concluiu-se em setembro de 2008, com a assinatura do acordo entre a Andrade Gutierrez e a estatal venezuelana de siderurgia para a construção de um usina no estado de Bolívar, orçada em US$ 1,8 bilhão. Pelo acordo, a obra seria financiada pelo BNDES, bancos privados e o governo da Venezuela. Segundo Marques de Azevedo, o triunfo da empreiteira brasileira, que enfrentava concorrentes italianos, decorreu de um acerto entre presidentes: “A Andrade conversou com o Lula, que pediu diretamente ao Hugo Chávez para que olhasse para o Brasil”.

O grand finale deu-se no início de 2011, por meio de um ajuste entre Vaccari e a Andrade Gutierrez, que se comprometeu a repassar ao PT uma propina equivalente a 1% do valor do financiamento do BNDES — ou seja, US$ 8,654 milhões. A cobrança da propina não constituiu surpresa: Marques de Azevedo fora comunicado em 2008 pelo então presidente do PT, Ricardo Berzoini, de que a “taxa partidária” de 1% tornava-se uma norma em todos os contratos com o governo, e não apenas nos negócios com a Petrobras.

O ato final da operação siderúrgica na Venezuela é um crime óbvio, de responsabilidade direta de Vaccari. Contudo, os dois atos prévios, que o propiciaram, só serão tipificados como crimes se as investigações revelarem seu nexo material com o terceiro. Previsivelmente, Lula e o BNDES alegam que agiram nos limites da lei e de suas atribuições, desconhecendo por completo a destinação final da parte dos recursos públicos desviada para o PT. Qualquer um tem o direito de acreditar nisso, no saci-pererê, na cuca ou na mula sem cabeça.

O acerto de Lula com Chávez inscreve-se na tradição da “diplomacia de negócios” conduzida por chefes de Estado e governo. Nos anos 1960, o presidente Charles de Gaulle qualificou um primeiro-ministro japonês que visitava países estrangeiros com comitivas de empresários como “vendedor de transístores”. De lá para cá, a prática japonesa disseminou-se nas relações internacionais. Ao menos em tese, Lula pode argumentar, como faz, que operou na Venezuela (e em tantos outros países) pelo bem dos “interesses nacionais”, uma expressão aberta às mais diversas traduções.

No episódio venezuelano, o ato mais interessante não é o primeiro nem o terceiro, mas o segundo. Um compromisso genérico de financiamento do BNDES constou do acordo empresarial firmado em 2008, mas a liberação efetiva de recursos demandou mais de dois anos. Nota do banco garante que a operação “obedeceu a todas as etapas usuais” de análise. No âmbito judicial, uma acusação solicitaria a comprovação de que Lula interferiu no processo decisório do BNDES. Contudo, o ato do banco merece exame no domínio da ciência política.

O BNDES apela ritualmente a um discurso de fundo ideológico para justificar seus subsídios a obras de empreiteiras brasileiras no exterior. Basicamente, o banco diz que gera rendas e empregos no Brasil, além de contribuir com a capacitação tecnológica de empresas nacionais. O argumento, reminiscente do “Brasil Potência” de Ernesto Geisel, esquiva-se de confrontar o problema econômico do custo de oportunidade dos financiamentos. A União arca com um valor total de subsídios concedidos pelo BNDES em torno de R$ 184 bilhões. Em 2014, os dispêndios da União com pagamentos desses subsídios atingiram R$ 21,3 bilhões, cerca de um quarto do orçamento federal da educação. Não seria melhor poupar os contribuintes dessa sangria ou, alternativamente, investir esses capitais na tão necessária modernização da infraestrutura brasileira?

Sob o estandarte neonacionalista do BNDES repousa uma ideologia da corrupção. De fato, a lógica proclamada pelo banco dispensa Lula de interferir explicitamente nos mecanismos decisórios do BNDES, pois a aprovação dos projetos de empreiteiras brasileiras no exterior era quase automática, derivando de uma tradução ideológica do “interesse nacional”. Nesse contexto, a análise dos projetos em colegiados técnicos funciona, essencialmente, como uma mão de tinta fresca destinada a ocultar decisões apriorísticas, adotadas na esfera política.

Vaccari é um acaso deplorável, o bandido oportunista que se esgueirou por uma janela entreaberta no santuário do “interesse nacional”? No elenco de financiamentos do BNDES no exterior, destacam-se países carentes de instituições independentes de controle sobre os negócios estatais. A lista abrange, entre outros, os casos notórios de Venezuela, Cuba e Angola, cujos regimes não precisam prestar contas a ninguém. Nesses países, quantos Vaccaris cobraram, alegres e soltos, o “imposto partidário” sobre os recursos desembolsados pelo banco público brasileiro?

Evidentemente, a Lava Jato jamais poderá responder a essa pergunta. Com a palavra, o BNDES.

Demétrio Magnoli

Propaganda enganosa

À falta de discurso convincente e de condições objetivas para evitar que o Senado aprove a abertura do processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, o PT faz o que sabe fazer melhor: joga no ar um ilusionismo qualquer, também conhecido pelo nome de factoide, para ver se, uma vez perdidos os anéis, ainda há chance de salvar os dedos.

É o que ocorre com essa proposta de realização de eleições em outubro próximo, feita na medida exata da credulidade dos incautos e da má-fé dos sabidos. Os primeiros tendem a acreditar ser esse o caminho ideal para a solução da crise e a superação da ausência de apreço (para dizer o mínimo) de grande parte da população diante da possibilidade de o PMDB assumir o poder.

Os outros, os peritos, sabem que se trata de missão impossível, mas lançam a ideia na tentativa de criar um desvio que não leve o PT a entrar para a história junto com Fernando Collor, como o segundo governo da era pós-redemocratização a ser interrompido em razão de improbidade. Por esse raciocínio dos governistas, melhor a presidente dar-se por impedida – claro, diante da sanha dos golpistas etc. – do que sofrer impedimento.

A sugestão tem vários problemas. O primeiro deles é a maioria do Senado acreditar que, uma vez rejeitado o processo, Dilma Rousseff cumpriria o prometido. Não seria a primeira nem a segunda vez que a presidente e companhia falariam uma coisa para em seguida fazer outra. Outro obstáculo, este sim intransponível, é a impossibilidade fática da realização de eleições fora do calendário daqui a sete meses.

Nem vamos gastar muito tempo com a proposta de eleição geral, pois esta implicaria todos os detentores de mandato eletivo, e respectivos suplentes, concordarem em renunciar de imediato. Quanto ao pleito apenas para presidente e vice, trata-se igualmente de propaganda enganosa. Como a Constituição prevê o rito agora em curso e não o desvão sugerido, seria preciso aprovar uma emenda constitucional. Para isso, a norma exige a assinatura de 172 deputados para a apresentação da propositura e os votos de três quintos dos 513 integrantes da Câmara para aprová-la.

Ainda que o governo pudesse contar com todos os 137 parlamentares que rejeitaram o impeachment no domingo, não conseguiria reunir número sequer para pôr o assunto em pauta. Mas, vamos que conseguisse. Emendas constitucionais precisam ser votadas em dois turnos e nas duas Casas do Congresso. Não se faz isso em um mês ou dois, a menos que haja consenso total para a aceleração de prazos e ausência de obstruções regimentais.

A lógica enseja pergunta óbvia: onde o PT, ou o governo que seja, iria buscar apoio político para tal? Se a Câmara acabou de se manifestar contra Dilma, evidentemente não estaria disposta a apoiar proposta alguma que venha do PT. Mas vamos raciocinar que tudo desse certo para o lado do governo, ainda assim existiria um obstáculo prático: a organização do pleito em tempo exíguo para a Justiça eleitoral, cujos trabalhos de preparação de pleito seguinte começam quando termina o anterior.

Portanto, convém ir devagar com o andor na discussão de questões inexequíveis. É perda de tempo e de energia cívica. Não há necessidade de criar novas normas, quando as que estão em vigor indicam o caminho a ser seguido. Inclusive porque elas preveem nova eleição no caso de impugnação de mandato eletivo, objeto de uma ação a ser examinada pelo Tribunal Superior Eleitoral que, se aprovada, implicaria também o afastamento do vice Michel Temer.

Pela redação mais recente do código eleitoral em seu artigo 224, parágrafos 3.º e 4.º, a eleição seria direta a não ser que a cassação ocorresse nos últimos seis meses de mandato.

É o que ocorre com essa proposta de realização de eleições em outubro próximo, feita na medida exata da credulidade dos incautos e da má-fé dos sabidos. Os primeiros tendem a acreditar ser esse o caminho ideal para a solução da crise e a superação da ausência de apreço (para dizer o mínimo) de grande parte da população diante da possibilidade de o PMDB assumir o poder.

Os outros, os peritos, sabem que se trata de missão impossível, mas lançam a ideia na tentativa de criar um desvio que não leve o PT a entrar para a história junto com Fernando Collor, como o segundo governo da era pós-redemocratização a ser interrompido em razão de improbidade. Por esse raciocínio dos governistas, melhor a presidente dar-se por impedida – claro, diante da sanha dos golpistas etc. – do que sofrer impedimento.

A sugestão tem vários problemas. O primeiro deles é a maioria do Senado acreditar que, uma vez rejeitado o processo, Dilma Rousseff cumpriria o prometido. Não seria a primeira nem a segunda vez que a presidente e companhia falariam uma coisa para em seguida fazer outra. Outro obstáculo, este sim intransponível, é a impossibilidade fática da realização de eleições fora do calendário daqui a sete meses.

Nem vamos gastar muito tempo com a proposta de eleição geral, pois esta implicaria todos os detentores de mandato eletivo, e respectivos suplentes, concordarem em renunciar de imediato. Quanto ao pleito apenas para presidente e vice, trata-se igualmente de propaganda enganosa. Como a Constituição prevê o rito agora em curso e não o desvão sugerido, seria preciso aprovar uma emenda constitucional. Para isso, a norma exige a assinatura de 172 deputados para a apresentação da propositura e os votos de três quintos dos 513 integrantes da Câmara para aprová-la.

Ainda que o governo pudesse contar com todos os 137 parlamentares que rejeitaram o impeachment no domingo, não conseguiria reunir número sequer para pôr o assunto em pauta. Mas, vamos que conseguisse. Emendas constitucionais precisam ser votadas em dois turnos e nas duas Casas do Congresso. Não se faz isso em um mês ou dois, a menos que haja consenso total para a aceleração de prazos e ausência de obstruções regimentais.

A lógica enseja pergunta óbvia: onde o PT, ou o governo que seja, iria buscar apoio político para tal? Se a Câmara acabou de se manifestar contra Dilma, evidentemente não estaria disposta a apoiar proposta alguma que venha do PT. Mas vamos raciocinar que tudo desse certo para o lado do governo, ainda assim existiria um obstáculo prático: a organização do pleito em tempo exíguo para a Justiça eleitoral, cujos trabalhos de preparação de pleito seguinte começam quando termina o anterior.

Portanto, convém ir devagar com o andor na discussão de questões inexequíveis. É perda de tempo e de energia cívica. Não há necessidade de criar novas normas, quando as que estão em vigor indicam o caminho a ser seguido. Inclusive porque elas preveem nova eleição no caso de impugnação de mandato eletivo, objeto de uma ação a ser examinada pelo Tribunal Superior Eleitoral que, se aprovada, implicaria também o afastamento do vice Michel Temer.

Pela redação mais recente do código eleitoral em seu artigo 224, parágrafos 3.º e 4.º, a eleição seria direta a não ser que a cassação ocorresse nos últimos seis meses de mandato.

Poder demasiado dá fim à humanização

O Poder institucionalizado distancia homens e mulheres de sua própria humanidade. Esquecem-se eles que os homens e as mulheres são os sujeitos e objetos da salvação, não as instituiçõesMorris West

Golpe contra a democracia?

Desde domingo, tenho visto esquerdistas dizendo e postando coisas como “impeachment da democracia” ou “golpe contra o voto popular”, entre outras bobagens do tipo. Essas pessoas provavelmente têm uma visão bastante estreita e deturpada do que seja uma verdadeira democracia, onde vigoram instituições republicanas, o império da lei, o estado de direito e a divisão de poderes. Elas devem achar que o voto da maioria torna legítimo qualquer ato do governante eleito, acima das leis e dos direitos das minorias. Ora, nas verdadeiras democracias não é assim que a banda toca.

Comecemos pelo início. Há muito convencionou-se que os homens, pela sua própria natureza, necessitam de um governo, uma força maior e mais poderosa que qualquer indivíduo ou grupo de indivíduos, capaz de evitar o que Hobbes chamava de “estado natural de guerra”. Essa pelo menos é a fundamentação política e filosófica normalmente aceita para a existência dos chamados Estados modernos.

Por outro lado, os estudiosos da filosofia política logo perceberam que também precisamos de proteção contra os abusos daquela mesma força e, especialmente, contra a sua inerente propensão à corrupção e ao despotismo. O conflito social fundamental, portanto, não é — e nunca foi — a enganosa luta de classes descrita por Marx, mas o combate quase sempre desigual entre os indivíduos e o poder político, personificado pelo governo e seu monopólio do uso da força.

Os ingleses propuseram amenizar esse inevitável confronto de forças assimétricas através do parlamento, destinado a controlar os excessos e abusos do poder real. Outra receita foram as normas constitucionais, cujo principal objetivo é deixar claros os limites de ação dos governos e dar garantias de que certos direitos individuais básicos sejam respeitados.

Não por acaso, há um princípio legal republicano que reza que aos cidadãos é permitido fazer tudo que a lei não proíbe, mas aos agentes públicos só é permitido fazer o que a lei expressamente autoriza. Dilma está sendo julgada pelo Congresso justamente porque agiu em desacordo com as normas legais que regulam o sistema fiscal, orçamentário e financeiro do governo. Não interessa se ela agiu com boas ou más intenções. As leis existem para nos proteger dos abusos dos governantes e eles devem pautar suas ações estritamente de acordo com elas. Em resumo, os fins jamais justificam os meios.

Caso não haja controles estritos do poder do governante, corremos o risco de ver acontecer algo como atualmente ocorre com nossos vizinhos Venezuela e Bolívia, exemplos típicos de como a democracia “pura” pode ser utilizada para justificar grotescos espetáculos de autoritarismo, em que as mais comezinhas regras universais de justiça e proteção dos direitos das minorias são postas de lado, em nome de abstrações como “interesse do povo” ou “bem comum”.

O processo de impeachment de que somos testemunhas atualmente nada mais é do que o velho sistema de freios e contrapesos, proposto inicialmente por Montesquieu, em funcionamento. A divisão equilibrada de poderes serve justamente para evitar abusos por parte de qualquer um deles.

Os petistas alegam que, se não houve “desvio”, não há crime. Segundo esse raciocínio, leis orçamentárias, leis de responsabilidade fiscal, etc., são meras baboseiras, sem qualquer utilidade prática. Desde que o presidente seja honesto, como ela diz ser, e não tenha embolsado dinheiro público indevidamente, tudo é possível. Assim, se o governo está sem dinheiro, nada mais natural que utilizar temporariamente os recursos do banco estatal, mesmo que isso seja terminantemente proibido por lei.

Dilma e sua equipe não se importam de, por exemplo, enviar uma proposta de orçamento para o Congresso contendo um superávit primário de 30 bilhões e, no final do ano, apresentar um déficit de 120 bilhões, desde que o gasto não autorizado pelo legislativo tenha sido empregados em benefício dos pobres. Nesse sentido a tal Lei de Responsabilidade Fiscal nada mais representa para ela e seu partido que letra morta.

Eles fingem não entender que leis orçamentárias e fiscais existem justamente para que a sociedade, através dos seus representantes, possa exercer alguma fiscalização sobre os gastos de dinheiro público, que, afinal, nada mais é do que dinheiro extraído a força dos pagadores de impostos.

Eles também fingem não compreender que, embora o Estado brasileiro (e não o governo da hora) seja o único acionista da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, do BNDES, a maior parte dos recursos neles depositados pertence aos seus correntistas, poupadores e, principalmente aos trabalhadores brasileiros.

Eles fingem ainda desconhecer que a legislação que proíbe as tais “pedaladas” foi idealizada justamente porque no passado existiu uma verdadeira orgia financeira entre governos (principalmente estaduais e municipais) e bancos públicos, o que levou muitos deles à falência durante os últimos vinte anos do século passado, prejudicando não só seus correntistas, mas também os cofres públicos, leia-se: os pagadores de impostos.

Enfim, eles fingem desconhecer que dinheiro público não é capim, que precisa ser usado com parcimônia, cautela e estritamente nos termos da lei. Portanto, golpe contra a democracia seria deixar que governantes irresponsáveis e inescrupulosos façam o que quiserem com o nosso dinheiro impunemente.

Comecemos pelo início. Há muito convencionou-se que os homens, pela sua própria natureza, necessitam de um governo, uma força maior e mais poderosa que qualquer indivíduo ou grupo de indivíduos, capaz de evitar o que Hobbes chamava de “estado natural de guerra”. Essa pelo menos é a fundamentação política e filosófica normalmente aceita para a existência dos chamados Estados modernos.

Por outro lado, os estudiosos da filosofia política logo perceberam que também precisamos de proteção contra os abusos daquela mesma força e, especialmente, contra a sua inerente propensão à corrupção e ao despotismo. O conflito social fundamental, portanto, não é — e nunca foi — a enganosa luta de classes descrita por Marx, mas o combate quase sempre desigual entre os indivíduos e o poder político, personificado pelo governo e seu monopólio do uso da força.

Os ingleses propuseram amenizar esse inevitável confronto de forças assimétricas através do parlamento, destinado a controlar os excessos e abusos do poder real. Outra receita foram as normas constitucionais, cujo principal objetivo é deixar claros os limites de ação dos governos e dar garantias de que certos direitos individuais básicos sejam respeitados.

Não por acaso, há um princípio legal republicano que reza que aos cidadãos é permitido fazer tudo que a lei não proíbe, mas aos agentes públicos só é permitido fazer o que a lei expressamente autoriza. Dilma está sendo julgada pelo Congresso justamente porque agiu em desacordo com as normas legais que regulam o sistema fiscal, orçamentário e financeiro do governo. Não interessa se ela agiu com boas ou más intenções. As leis existem para nos proteger dos abusos dos governantes e eles devem pautar suas ações estritamente de acordo com elas. Em resumo, os fins jamais justificam os meios.

Caso não haja controles estritos do poder do governante, corremos o risco de ver acontecer algo como atualmente ocorre com nossos vizinhos Venezuela e Bolívia, exemplos típicos de como a democracia “pura” pode ser utilizada para justificar grotescos espetáculos de autoritarismo, em que as mais comezinhas regras universais de justiça e proteção dos direitos das minorias são postas de lado, em nome de abstrações como “interesse do povo” ou “bem comum”.

O processo de impeachment de que somos testemunhas atualmente nada mais é do que o velho sistema de freios e contrapesos, proposto inicialmente por Montesquieu, em funcionamento. A divisão equilibrada de poderes serve justamente para evitar abusos por parte de qualquer um deles.

Os petistas alegam que, se não houve “desvio”, não há crime. Segundo esse raciocínio, leis orçamentárias, leis de responsabilidade fiscal, etc., são meras baboseiras, sem qualquer utilidade prática. Desde que o presidente seja honesto, como ela diz ser, e não tenha embolsado dinheiro público indevidamente, tudo é possível. Assim, se o governo está sem dinheiro, nada mais natural que utilizar temporariamente os recursos do banco estatal, mesmo que isso seja terminantemente proibido por lei.

Dilma e sua equipe não se importam de, por exemplo, enviar uma proposta de orçamento para o Congresso contendo um superávit primário de 30 bilhões e, no final do ano, apresentar um déficit de 120 bilhões, desde que o gasto não autorizado pelo legislativo tenha sido empregados em benefício dos pobres. Nesse sentido a tal Lei de Responsabilidade Fiscal nada mais representa para ela e seu partido que letra morta.

Eles fingem não entender que leis orçamentárias e fiscais existem justamente para que a sociedade, através dos seus representantes, possa exercer alguma fiscalização sobre os gastos de dinheiro público, que, afinal, nada mais é do que dinheiro extraído a força dos pagadores de impostos.

Eles também fingem não compreender que, embora o Estado brasileiro (e não o governo da hora) seja o único acionista da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, do BNDES, a maior parte dos recursos neles depositados pertence aos seus correntistas, poupadores e, principalmente aos trabalhadores brasileiros.

Eles fingem ainda desconhecer que a legislação que proíbe as tais “pedaladas” foi idealizada justamente porque no passado existiu uma verdadeira orgia financeira entre governos (principalmente estaduais e municipais) e bancos públicos, o que levou muitos deles à falência durante os últimos vinte anos do século passado, prejudicando não só seus correntistas, mas também os cofres públicos, leia-se: os pagadores de impostos.

Enfim, eles fingem desconhecer que dinheiro público não é capim, que precisa ser usado com parcimônia, cautela e estritamente nos termos da lei. Portanto, golpe contra a democracia seria deixar que governantes irresponsáveis e inescrupulosos façam o que quiserem com o nosso dinheiro impunemente.

O que somos

Sim, o espetáculo proporcionado pelos deputados no último domingo foi caricatural, pândego, funambulesco. Não havia diferença entre os que citavam a mãe, o filho ou o próprio Deus para justificar seu voto pelo impeachment e os que, para votar contra, invocavam uma Constituição que, em 1988, o PT não aceitou, não assinou e de que jamais quis saber. Cada qual tentava parecer mais "sincero" do que o outro. Mas como acreditar em quem tinge o cabelo de acaju?

Na verdade, o show da Câmara não teve nada de inédito – porque, sem saber, levamos os últimos 150 anos nos preparando para ele. Desde 1860, os palcos cariocas fizeram piada com o pior lado dos políticos, culminando nos anos de 1930 e 1940 com as sátiras do ator Pedro Dias ao ditador Getulio Vargas. O qual, às vezes, ficava mais parecido com Pedro Dias do que consigo próprio.

Em certos momentos da votação de domingo, eu me afastava da TV para ir pegar alguma coisa e ficava só com o áudio dos discursos. Era como se voltasse no tempo e estivesse ouvindo de novo o "Balança, Mas Não Cai" e a "PRK-30", programas de humor das rádios Nacional e Mayrink Veiga. Os políticos desses programas falavam igualzinho.

E o que seriam os discursos propositadamente canastrões de Corisco e Antonio das Mortes em "Deus e o Diabo na Terra do Sol", de Glauber Rocha, senão os de certos deputados petistas? Aliás, quantos ali, de qualquer partido, não se sentiriam em casa nas sequências de chanchada tropicalista de "Terra em Transe", do mesmo Glauber? E quantos não poderiam interpretar o deputado Justo Veríssimo, criação imortal de Chico Anysio?

Fosse qual fosse o resultado da votação, não alteraria o fato de que nossos políticos parecem foragidos de um esquete de humor. Mas não adianta estrilar. Eles são o que temos e, quem sabe, são o que somos.

Ruy Castro

Na verdade, o show da Câmara não teve nada de inédito – porque, sem saber, levamos os últimos 150 anos nos preparando para ele. Desde 1860, os palcos cariocas fizeram piada com o pior lado dos políticos, culminando nos anos de 1930 e 1940 com as sátiras do ator Pedro Dias ao ditador Getulio Vargas. O qual, às vezes, ficava mais parecido com Pedro Dias do que consigo próprio.

E o que seriam os discursos propositadamente canastrões de Corisco e Antonio das Mortes em "Deus e o Diabo na Terra do Sol", de Glauber Rocha, senão os de certos deputados petistas? Aliás, quantos ali, de qualquer partido, não se sentiriam em casa nas sequências de chanchada tropicalista de "Terra em Transe", do mesmo Glauber? E quantos não poderiam interpretar o deputado Justo Veríssimo, criação imortal de Chico Anysio?

Fosse qual fosse o resultado da votação, não alteraria o fato de que nossos políticos parecem foragidos de um esquete de humor. Mas não adianta estrilar. Eles são o que temos e, quem sabe, são o que somos.

Ruy Castro

'Lula e o PT podem fazer o país ingovernável'

A democracia global está numa crise de meia idade. Como um cara que, gordo, casado e sem horizontes na vida, decide pintar o cabelo de vermelho, comprar um conversível e ir para Cancún. Tal crise não vale só para o Brasil, onde está em curso um processo de impeachment, mas para todo o mundo, com seus Trumps e Putins.

A análise é de Kevin Zamora, ex-secretário de assuntos políticos da Organização dos Estados Americanos e membro do centro de estudos sobre governança democrática The Inter-American Dialogue, baseado em Washington.

Na opinião de Zamora, que também foi vice-presidente da Costa Rica, o que está em curso no país não é um golpe de Estado, mas consequência legal da falta de representatividade do governo e de legitimidade do sistema de partidos.Quando chegam os políticos e prometem um monte de coisas, no fundo as pessoas sabem que a capacidade que os políticos têm de cumprir o que prometem é limitada. O que temos é uma crise profunda. Não é uma crise dos partidos políticos no Brasil, ou na América Latina, é uma crise da democracia

Ele também opina que, nesse processo, subestima-se a sobrevivência do PT e de Lula, que devem continuar como figuras centrais. "Quem acredita que, com isso, está eliminando definitivamente o PT e Lula e desfazendo a esquerda neste país está louco."

Segundo Zamora, se quiserem, Lula e o partido podem tornar o país "ingovernável" depois do impeachment. "Indo às ruas, bloqueando qualquer coisa no Congresso. Eles podem fazer a coisa muito difícil para o governo transitório e para qualquer coisa que venha depois."

Segundo Zamora, se quiserem, Lula e o partido podem tornar o país "ingovernável" depois do impeachment. "Indo às ruas, bloqueando qualquer coisa no Congresso. Eles podem fazer a coisa muito difícil para o governo transitório e para qualquer coisa que venha depois."

Só alguém de miolo mole imagina que os problemas estão resolvidos

Só alguém de miolo mole, como se dizia em meu tempo de menino, ou, então, muito apaixonado pela causa, ou muito ingênuo, ou muito desonesto, seria capaz de imaginar que os graves problemas por que passa o país foram resolvidos com a admissibilidade do impeachment da presidente Dilma Rousseff pela Câmara Federal, no último domingo, 17.4.2016. Foram 367 votos a favor e 137 contra. Uma vitória significativa. É isso: “vitória”. Pensemos assim, por enquanto.

Só que a peleja não terminou, só começou. Vêm por aí as etapas no Senado, que poderão sangrá-la ainda mais. E vem – preparemo-nos! – muito sofrimento, que poderá se agravar mais se a presidente Dilma não se convencer de que o melhor para o país seria pedir logo as contas. Ou ela não sabe que “a soberba precede a ruína”?

São muitos os lances que poderia salientar, ocorridos no plenário da Câmara durante a votação. Tivemos de tudo, mas ficou bem claro que o Parlamento brasileiro – por nossa culpa, diga-se – está muito aquém daquilo (e não vai aqui nenhum saudosismo) que já tivemos no passado. De qualquer forma, não nos iludamos, é o retrato do Brasil.

Antes, um desabafo: estou exausto dessa discussão entre dois grupos, cada qual, a seu modo, achando que é, além de mais honesto, o melhor intérprete do país e de seu sofrido povo. Escondem, desonestamente, que o que os alimenta, nessa guerra sem quartel, é a total ausência de solidariedade. Defensores que são de seus interesses.

Embora exausto, restrinjo-me à entrevista travestida de pronunciamento que concedeu à imprensa o ex-ministro da Justiça e atual advogado geral da União, José Eduardo Cardozo, logo depois da sessão da Câmara que durou mais de dez horas consecutivas. Utilizou-se, em excesso, do mantra “não vai ter golpe”, como se isso fosse verdade.

Cardozo tem feito o que está a seu alcance para defender o indefensável. Até já conquistou, por direito, a alcunha de um dos personagens da genial “Escolinha do Professor Raimundo”, Rolando Lero, mas, infelizmente, sem um tiquinho só da graça deste. Talvez tenha sido por isso que o ex-presidente Lula o defenestrou do ministério. Professor de direito administrativo, o “mestre” tem sido apenas repetitivo. Tem tido, também, alguma dificuldade para interpretar um processo político/jurídico previsto na Constituição. É insistente, aparenta seriedade, mas é frágil na argumentação jurídica. Talvez queira só provar ao ex-chefe Lula que não é nenhum borra-botas.

Quando afirma que a presidente Dilma não se entregará, mas continuará a defender a democracia, como fez na juventude, o valente defensor entra numa seara ruim. Não o chamo de “mentiroso” porque, em 1968, ele tinha 8 anos. Trata-se de alguém que desconhece a história recente do país.

Nos movimentos “revolucionários” aos quais pertenceu, Dilma nunca lutou pela democracia (e não sei por qual razão nunca confessou isso, pois todos a perdoaríamos, ela era jovem), mas pela implantação de uma ditadura comunista, semelhante à de Cuba ou obediente aos moldes soviéticos. Eis a história, ministro.

De semblante aparentemente abatido, desconhecido de todos nós, a presidente, ao não optar pelo recolhimento e pela reflexão, ocasião sempre propícia ao exame de consciência, acabou por se dirigir aos brasileiros de modo patético. Ouça-a, leitor, se você não a ouviu.

Que Deus nos proteja!

E viva Antônio Maria: brasileiro, profissão esperança!

Só que a peleja não terminou, só começou. Vêm por aí as etapas no Senado, que poderão sangrá-la ainda mais. E vem – preparemo-nos! – muito sofrimento, que poderá se agravar mais se a presidente Dilma não se convencer de que o melhor para o país seria pedir logo as contas. Ou ela não sabe que “a soberba precede a ruína”?

Antes, um desabafo: estou exausto dessa discussão entre dois grupos, cada qual, a seu modo, achando que é, além de mais honesto, o melhor intérprete do país e de seu sofrido povo. Escondem, desonestamente, que o que os alimenta, nessa guerra sem quartel, é a total ausência de solidariedade. Defensores que são de seus interesses.

Embora exausto, restrinjo-me à entrevista travestida de pronunciamento que concedeu à imprensa o ex-ministro da Justiça e atual advogado geral da União, José Eduardo Cardozo, logo depois da sessão da Câmara que durou mais de dez horas consecutivas. Utilizou-se, em excesso, do mantra “não vai ter golpe”, como se isso fosse verdade.

Cardozo tem feito o que está a seu alcance para defender o indefensável. Até já conquistou, por direito, a alcunha de um dos personagens da genial “Escolinha do Professor Raimundo”, Rolando Lero, mas, infelizmente, sem um tiquinho só da graça deste. Talvez tenha sido por isso que o ex-presidente Lula o defenestrou do ministério. Professor de direito administrativo, o “mestre” tem sido apenas repetitivo. Tem tido, também, alguma dificuldade para interpretar um processo político/jurídico previsto na Constituição. É insistente, aparenta seriedade, mas é frágil na argumentação jurídica. Talvez queira só provar ao ex-chefe Lula que não é nenhum borra-botas.

Quando afirma que a presidente Dilma não se entregará, mas continuará a defender a democracia, como fez na juventude, o valente defensor entra numa seara ruim. Não o chamo de “mentiroso” porque, em 1968, ele tinha 8 anos. Trata-se de alguém que desconhece a história recente do país.

Nos movimentos “revolucionários” aos quais pertenceu, Dilma nunca lutou pela democracia (e não sei por qual razão nunca confessou isso, pois todos a perdoaríamos, ela era jovem), mas pela implantação de uma ditadura comunista, semelhante à de Cuba ou obediente aos moldes soviéticos. Eis a história, ministro.

De semblante aparentemente abatido, desconhecido de todos nós, a presidente, ao não optar pelo recolhimento e pela reflexão, ocasião sempre propícia ao exame de consciência, acabou por se dirigir aos brasileiros de modo patético. Ouça-a, leitor, se você não a ouviu.

Que Deus nos proteja!

E viva Antônio Maria: brasileiro, profissão esperança!

Assinar:

Comentários (Atom)