quarta-feira, 4 de junho de 2025

O crime infame

Nas últimas semanas, muito tem sido glosado sobre as ações do Estado de Israel na Faixa de Gaza (mas, também, na Cisjordânia), assim como sobre a imputação de crimes internacionais, incluindo o de genocídio, aos principais responsáveis políticos israelitas.

Todos o sabemos. Esta guerra teve, na sua origem, os ataques terroristas de 7 de outubro de 2023 cometidos pelo Hamas. Estas ações, crimes miseráveis, desencadearam a resposta militar de Israel e ninguém de boa-fé questionou a sua legitimidade.

Pouco a pouco, no entanto, e agora de forma óbvia, percebeu-se que aquela resposta era muito mais do que defensiva e, sobretudo, que o seu alvo não era só o Hamas. Eram, isso sim, todos os palestinianos. Todos eram alvos legítimos, e alvos desejados, por mais que, com escandalosa desfaçatez, o primeiro-ministro israelita proclamasse que a “sua” guerra era a mais moral de todas.

No imediato pós-7 de outubro, muitas declarações de elementos do Governo israelita e de outros órgãos de soberania se caracterizaram pela forma odiosa como descreviam todos os palestinianos. Yav Gallant, então ministro da Defesa, justificava assim o cerco total de Gaza: “Combatemos bestas humanas e agimos em conformidade.” Já na altura, também, Netanyahu falava de uma guerra que opunha os “filhos da luz” aos “filhos das trevas”, tendo invocado várias vezes Amalec, a tribo inimiga figadal dos israelitas, e por isso merecedora de uma guerra santa, nos seguintes termos: “Matarás homens e mulheres, crianças e recém-nascidos, bois e ovelhas, camelos e jumentos [Samuel, 1, 15].” Que mensagem transmitia Netanyahu?

Eram já declarações especialmente graves, hoje banalizadas e ainda mais violentas, feitas por elementos do Governo de Israel, ou parlamentares, ou nas redes sociais e em canais de televisão, e muitas, muitas, feitas por militares israelitas no topo da hierarquia. Foi, depois, promovida a identificação do 7 de outubro ao Holocausto nazi, por vezes com episódios repelentes, como aquele em que o representante israelita nas Nações Unidas surgiu perante o Conselho de Segurança com a estrela de David amarela no braço. O que diríamos se, porventura, esta verbalização do ódio tivesse sido feita por Bashar-al-Assad, o ditador sírio, entretanto derrubado e escondido em Moscovo? Ou por Omar al-Bashir, o ditador sudanês indiciado pela prática do crime de genocídio? Ou, até, por Vladimir Putin? Sabemos a resposta.

Mas, genocídio? Durante muito tempo, evitou-se o qualificativo. A meu ver, esse cuidado foi, até certa altura, aceitável. O crime de genocídio é o crime dos crimes, para empregar uma fórmula bem conhecida. E, nos termos do Artigo 2.º da Convenção do Genocídio, pressupõe a “intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso”. Falar-se de tudo isto em relação a Israel e aos seus responsáveis sempre seria um passo difícil de dar. No Holocausto, pereceram seis milhões de judeus e o conceito de genocídio foi “criado” por Lemkin, porque nada do que existia permitia qualificar o que acontecera.

Por isso, de forma oportunista, muitos aproveitaram para dizer que, quase que por definição, um genocídio não “podia” ser cometido por judeus. A posição é absurda, e além de absurda é racista. Um crime, qualquer crime, é cometido por pessoas, quaisquer que sejam a sua raça, credo ou cor. Pode, no passado, o crime de genocídio ter sido cometido por indivíduos alemães (o Holocausto), turcos (genocídio arménio), hutus (no Ruanda), sérvios (na Bósnia) ou sudaneses (no Darfur). Por que razão espúria não “poderia” vir a ser cometido contra os palestinianos em Gaza por indivíduos que calha serem judeus ou israelitas?

Outros foram ainda mais longe. Seria antissemita o facto de se considerar que a Benjamin Netanyahu, entre outros, pode ser imputado o crime de genocídio. Foi essa, aliás, a estratégia gulosamente seguida pelo próprio, quando declarou, e reiterou, que qualquer acusação contra ele dirigida (no caso, pelo TPI) era um ataque ao Estado de Israel e aos judeus – logo, antissemita.

Veja-se, a propósito, um caso recente ocorrido entre nós. Refiro-me à comparação entre Hitler e Netanyahu feita por um cartoon publicado neste jornal. O cartoon seria… antissemita, já se esperava. Quando se diz que a comparação feita no tal cartoon é ilegítima, e se insinua que devia o cartoon ser proibido, promove-se um efeito inaceitável, o de considerar que se Gaza não pode ser comparada ao Holocausto, então não é “nada” – ou, vá lá, nada de grave.

Ainda com banda mais larga, seriam também antissemitas, e pró-Hamas, as críticas feitas por França, Canadá e Reino Unido aos desmandos cruéis cometidos em Gaza. Quem assim fala, é inevitável, “coletiviza” Netanyahu, ou Yav Gallant, ou Smotrich e tantos outros, transformando-os em representações vivas e coletivas dos judeus (como povo). Com que direito, pergunta-se?

E os artifícios de linguagem? A respeito de Gaza, há quem, de forma compungida, mencione uma “tragédia”, como se matar deliberadamente à fome, ou assassinar mulheres e crianças, ou promover a expulsão “voluntária” de Gaza daqueles que venham a sobreviver, fosse uma desgraça divina, sem autoria humana. E, é claro, não podia faltar a falácia tu quoque. Morrem dezenas, ou centenas, em Gaza, depois milhares, depois muito mais do que cinquenta mil? Sem nunca conceder, responde-se: e no Iémen, em que morreram muitos mais? E na Síria? E na República Democrática do Congo? Desta forma, se os media falarem do genocídio em Gaza, são eles próprios antissemitas, porque, de forma seletiva, destacam o caso de Israel.

Denunciam-se (e muito bem) os crimes cometidos no quadro da agressão russa contra a Ucrânia, mas Gaza e os palestinianos não existem, são os novos invisíveis. Este é um duplo standard tão gritante que nem justifica particulares desenvolvimentos. É como Roosevelt terá afirmado a respeito de Somoza, o então ditador da Nicarágua. Talvez ele seja um “filho da mãe”, disse. Mas é “o nosso filho da mãe”. Para muitos, Netanyahu é “o nosso filho da mãe”.

No início de maio, o Parlamento Europeu adotou uma resolução que condenava a transferência forçada de crianças ucranianas para a Rússia, fazendo referência a uma “estratégia de genocídio para eliminar a identidade ucraniana”. Muito bem. E as crianças de Gaza? Aos costumes, nada?

Não “vermos” o que está a acontecer em Gaza é uma escolha. Ao menos, que a cegueira seja assumida.

Todos o sabemos. Esta guerra teve, na sua origem, os ataques terroristas de 7 de outubro de 2023 cometidos pelo Hamas. Estas ações, crimes miseráveis, desencadearam a resposta militar de Israel e ninguém de boa-fé questionou a sua legitimidade.

Pouco a pouco, no entanto, e agora de forma óbvia, percebeu-se que aquela resposta era muito mais do que defensiva e, sobretudo, que o seu alvo não era só o Hamas. Eram, isso sim, todos os palestinianos. Todos eram alvos legítimos, e alvos desejados, por mais que, com escandalosa desfaçatez, o primeiro-ministro israelita proclamasse que a “sua” guerra era a mais moral de todas.

No imediato pós-7 de outubro, muitas declarações de elementos do Governo israelita e de outros órgãos de soberania se caracterizaram pela forma odiosa como descreviam todos os palestinianos. Yav Gallant, então ministro da Defesa, justificava assim o cerco total de Gaza: “Combatemos bestas humanas e agimos em conformidade.” Já na altura, também, Netanyahu falava de uma guerra que opunha os “filhos da luz” aos “filhos das trevas”, tendo invocado várias vezes Amalec, a tribo inimiga figadal dos israelitas, e por isso merecedora de uma guerra santa, nos seguintes termos: “Matarás homens e mulheres, crianças e recém-nascidos, bois e ovelhas, camelos e jumentos [Samuel, 1, 15].” Que mensagem transmitia Netanyahu?

Eram já declarações especialmente graves, hoje banalizadas e ainda mais violentas, feitas por elementos do Governo de Israel, ou parlamentares, ou nas redes sociais e em canais de televisão, e muitas, muitas, feitas por militares israelitas no topo da hierarquia. Foi, depois, promovida a identificação do 7 de outubro ao Holocausto nazi, por vezes com episódios repelentes, como aquele em que o representante israelita nas Nações Unidas surgiu perante o Conselho de Segurança com a estrela de David amarela no braço. O que diríamos se, porventura, esta verbalização do ódio tivesse sido feita por Bashar-al-Assad, o ditador sírio, entretanto derrubado e escondido em Moscovo? Ou por Omar al-Bashir, o ditador sudanês indiciado pela prática do crime de genocídio? Ou, até, por Vladimir Putin? Sabemos a resposta.

Mas, genocídio? Durante muito tempo, evitou-se o qualificativo. A meu ver, esse cuidado foi, até certa altura, aceitável. O crime de genocídio é o crime dos crimes, para empregar uma fórmula bem conhecida. E, nos termos do Artigo 2.º da Convenção do Genocídio, pressupõe a “intenção de destruir, no todo ou em parte, um grupo nacional, étnico, racial ou religioso”. Falar-se de tudo isto em relação a Israel e aos seus responsáveis sempre seria um passo difícil de dar. No Holocausto, pereceram seis milhões de judeus e o conceito de genocídio foi “criado” por Lemkin, porque nada do que existia permitia qualificar o que acontecera.

Por isso, de forma oportunista, muitos aproveitaram para dizer que, quase que por definição, um genocídio não “podia” ser cometido por judeus. A posição é absurda, e além de absurda é racista. Um crime, qualquer crime, é cometido por pessoas, quaisquer que sejam a sua raça, credo ou cor. Pode, no passado, o crime de genocídio ter sido cometido por indivíduos alemães (o Holocausto), turcos (genocídio arménio), hutus (no Ruanda), sérvios (na Bósnia) ou sudaneses (no Darfur). Por que razão espúria não “poderia” vir a ser cometido contra os palestinianos em Gaza por indivíduos que calha serem judeus ou israelitas?

Outros foram ainda mais longe. Seria antissemita o facto de se considerar que a Benjamin Netanyahu, entre outros, pode ser imputado o crime de genocídio. Foi essa, aliás, a estratégia gulosamente seguida pelo próprio, quando declarou, e reiterou, que qualquer acusação contra ele dirigida (no caso, pelo TPI) era um ataque ao Estado de Israel e aos judeus – logo, antissemita.

Veja-se, a propósito, um caso recente ocorrido entre nós. Refiro-me à comparação entre Hitler e Netanyahu feita por um cartoon publicado neste jornal. O cartoon seria… antissemita, já se esperava. Quando se diz que a comparação feita no tal cartoon é ilegítima, e se insinua que devia o cartoon ser proibido, promove-se um efeito inaceitável, o de considerar que se Gaza não pode ser comparada ao Holocausto, então não é “nada” – ou, vá lá, nada de grave.

Ainda com banda mais larga, seriam também antissemitas, e pró-Hamas, as críticas feitas por França, Canadá e Reino Unido aos desmandos cruéis cometidos em Gaza. Quem assim fala, é inevitável, “coletiviza” Netanyahu, ou Yav Gallant, ou Smotrich e tantos outros, transformando-os em representações vivas e coletivas dos judeus (como povo). Com que direito, pergunta-se?

E os artifícios de linguagem? A respeito de Gaza, há quem, de forma compungida, mencione uma “tragédia”, como se matar deliberadamente à fome, ou assassinar mulheres e crianças, ou promover a expulsão “voluntária” de Gaza daqueles que venham a sobreviver, fosse uma desgraça divina, sem autoria humana. E, é claro, não podia faltar a falácia tu quoque. Morrem dezenas, ou centenas, em Gaza, depois milhares, depois muito mais do que cinquenta mil? Sem nunca conceder, responde-se: e no Iémen, em que morreram muitos mais? E na Síria? E na República Democrática do Congo? Desta forma, se os media falarem do genocídio em Gaza, são eles próprios antissemitas, porque, de forma seletiva, destacam o caso de Israel.

Denunciam-se (e muito bem) os crimes cometidos no quadro da agressão russa contra a Ucrânia, mas Gaza e os palestinianos não existem, são os novos invisíveis. Este é um duplo standard tão gritante que nem justifica particulares desenvolvimentos. É como Roosevelt terá afirmado a respeito de Somoza, o então ditador da Nicarágua. Talvez ele seja um “filho da mãe”, disse. Mas é “o nosso filho da mãe”. Para muitos, Netanyahu é “o nosso filho da mãe”.

No início de maio, o Parlamento Europeu adotou uma resolução que condenava a transferência forçada de crianças ucranianas para a Rússia, fazendo referência a uma “estratégia de genocídio para eliminar a identidade ucraniana”. Muito bem. E as crianças de Gaza? Aos costumes, nada?

Não “vermos” o que está a acontecer em Gaza é uma escolha. Ao menos, que a cegueira seja assumida.

Agressão a Marina é sobrevivência da escravidão no Senado

Acabamos legalmente com a escravidão em 1888, mas a escravidão não nos deixou. Ela sobrevive nos costumes e no comportamento dos reacionários que abominam a vertente igualitária legitimadora das divergências constitucionais nas democracias.

A escravidão foi abolida, mas não abolimos essas expressões coléricas, reveladoras de quem se pensa senhorialmente e, assim, se arroga a distribuir inferioridade aos adversários, numa clara aversão à equidade.

São rotineiras as manifestações anti-igualitárias no nosso mundo de pessoas “livres”, mas que não são consideradas iguais entre si, como comprova a vergonhosa emboscada que alguns senadores armaram para a ministra Marina Silva.

Agressões verbais destinadas a inferiorizar são comuns em ambientes igualitários como o trânsito, as filas e outros espaços onde somos obrigados a esperar ao lado de desconhecidos — essa gente que não sabemos classificar—, o que os torna candidatos a uma inferioridade tácita.

Na minha obra, tenho afirmado que esses rituais de inferiorização social são resto abominável de uma sociedade escravocrata, aristocrática e patrimonialista, dominada por letrados estadomaníacos, convencidos de que a sociedade será resolvida por um Estado onipotente, administrado por sábios-salvadores inimputáveis.

Dessa estadolatria decorre um triste axioma do poder à brasileira: a correspondência entre impunidade e cargos públicos, cujos ocupantes, blindados por suas prerrogativas, são isentos de igualdade. Num livro baseado em pesquisa, intitulado “Fila & democracia”, publicado em 2017, Alberto Junqueira e eu demonstramos essa ojeriza à equidade — essa hóspede indesejável dos regimes democráticos.

Sentimos a tonelagem dessa questão quando nos damos conta de que, por quatro séculos, espaços públicos inquestionavelmente ordenados por senhores e escravos foram formalmente redefinidos pela República. Um regime que os reacionários leem como subversivo, pois como adotar liberdade e igualdade numa sociedade que amarrava casas-grandes e senzalas? O senhor e o escravo, como disseram Joaquim Nabuco e Gilberto Freyre?

Como institucionalizar a igualdade numa coletividade formada por negros africanos escravizados, senhores autocráticos e por bacharéis fazedores de leis universais válidas somente para seus adversários? Como um sistema fundado no “cada qual sabe bem seu lugar” não reagiria a uma incômoda equidade?

Uma saída desvirtuada para a igualdade como valor é esse conjunto de expressões saudosas das antigas hierarquias: “Ponha-se no seu devido lugar!”, “Quem você pensa que é?”, “Você sabe quem eu sou?”, “Quem manda aqui sou eu!”, “Se continuar assim, dou-lhe voz de prisão!”.

E o assustadoramente anti-igualitário “Você sabe com quem está falando?”, que, neste país onde todo mundo é culto e progressista, além de conhecedor de política e sociologia, jamais foi analisado como rito autoritário, revelador de uma palpável nostalgia da escravidão hierárquica. Sistema escravocrata formador do nosso sistema cultural, em que o saber do seu lugar era (e ainda é) algo prescritivo e imprescindível.

Tais expressões não são anedotas passageiras ou mera falta de educação aplicável a desconhecidos ou adversários políticos. Não! Além de sua desprezível selvageria política, elas são expressões de uma história que requer bocas mais fechadas e olhos mais abertos.

Impossível apagar um passado que se reafirma nos particularismos ilegais e nas ambiguidades e malandragens do jogo político, que, numa democracia, não deveria ser um jogo, mas um seriíssimo trabalho de construção e correção nacional.

A escravidão foi abolida, mas não abolimos essas expressões coléricas, reveladoras de quem se pensa senhorialmente e, assim, se arroga a distribuir inferioridade aos adversários, numa clara aversão à equidade.

São rotineiras as manifestações anti-igualitárias no nosso mundo de pessoas “livres”, mas que não são consideradas iguais entre si, como comprova a vergonhosa emboscada que alguns senadores armaram para a ministra Marina Silva.

Agressões verbais destinadas a inferiorizar são comuns em ambientes igualitários como o trânsito, as filas e outros espaços onde somos obrigados a esperar ao lado de desconhecidos — essa gente que não sabemos classificar—, o que os torna candidatos a uma inferioridade tácita.

Na minha obra, tenho afirmado que esses rituais de inferiorização social são resto abominável de uma sociedade escravocrata, aristocrática e patrimonialista, dominada por letrados estadomaníacos, convencidos de que a sociedade será resolvida por um Estado onipotente, administrado por sábios-salvadores inimputáveis.

Dessa estadolatria decorre um triste axioma do poder à brasileira: a correspondência entre impunidade e cargos públicos, cujos ocupantes, blindados por suas prerrogativas, são isentos de igualdade. Num livro baseado em pesquisa, intitulado “Fila & democracia”, publicado em 2017, Alberto Junqueira e eu demonstramos essa ojeriza à equidade — essa hóspede indesejável dos regimes democráticos.

Sentimos a tonelagem dessa questão quando nos damos conta de que, por quatro séculos, espaços públicos inquestionavelmente ordenados por senhores e escravos foram formalmente redefinidos pela República. Um regime que os reacionários leem como subversivo, pois como adotar liberdade e igualdade numa sociedade que amarrava casas-grandes e senzalas? O senhor e o escravo, como disseram Joaquim Nabuco e Gilberto Freyre?

Como institucionalizar a igualdade numa coletividade formada por negros africanos escravizados, senhores autocráticos e por bacharéis fazedores de leis universais válidas somente para seus adversários? Como um sistema fundado no “cada qual sabe bem seu lugar” não reagiria a uma incômoda equidade?

Uma saída desvirtuada para a igualdade como valor é esse conjunto de expressões saudosas das antigas hierarquias: “Ponha-se no seu devido lugar!”, “Quem você pensa que é?”, “Você sabe quem eu sou?”, “Quem manda aqui sou eu!”, “Se continuar assim, dou-lhe voz de prisão!”.

E o assustadoramente anti-igualitário “Você sabe com quem está falando?”, que, neste país onde todo mundo é culto e progressista, além de conhecedor de política e sociologia, jamais foi analisado como rito autoritário, revelador de uma palpável nostalgia da escravidão hierárquica. Sistema escravocrata formador do nosso sistema cultural, em que o saber do seu lugar era (e ainda é) algo prescritivo e imprescindível.

Tais expressões não são anedotas passageiras ou mera falta de educação aplicável a desconhecidos ou adversários políticos. Não! Além de sua desprezível selvageria política, elas são expressões de uma história que requer bocas mais fechadas e olhos mais abertos.

Impossível apagar um passado que se reafirma nos particularismos ilegais e nas ambiguidades e malandragens do jogo político, que, numa democracia, não deveria ser um jogo, mas um seriíssimo trabalho de construção e correção nacional.

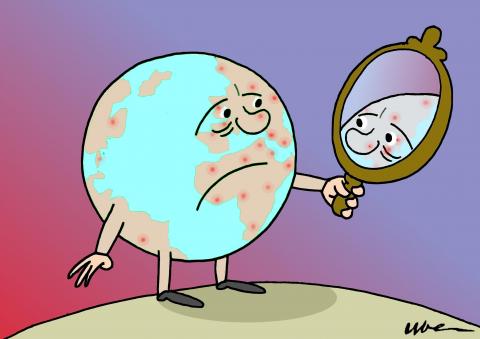

Quando o planeta adoece, também adoecemos

A relação entre o comportamento humano e as mudanças climáticas vai além da simples causalidade: envolve também a forma como reagimos aos impactos dessas transformações e como buscamos nos adaptar a um mundo em constante mudança.

Em outubro de 2024, a revista Nature publicou uma matéria importante sobre os impactos da crise climática na saúde mental da população. Recentemente, participei de um fórum que discutia justamente os efeitos da crise ambiental sobre jornalistas especializados no tema. Um debate urgente e necessário, especialmente diante do aumento na intensidade e frequência de desastres climáticos ao redor do mundo.

Na reportagem da Nature, uma pesquisa realizada nos Estados Unidos revela que 16% dos americanos relatam ao menos um episódio de sofrimento psicológico relacionado às mudanças climáticas. Esses impactos, no entanto, não são sentidos de forma igualitária. Pessoas em situação de vulnerabilidade — com poucos recursos socioeconômicos, crianças, idosos, gestantes, povos indígenas, pessoas com deficiência — estão entre as mais afetadas.

Um dado chamou especialmente minha atenção: indivíduos que já passaram por eventos climáticos extremos tendem a se engajar mais em ações voltadas à preservação do clima. Esse ponto toca diretamente um campo de estudo ainda pouco conhecido, mas cada vez mais relevante: a psicologia ambiental e climática.

Focado nas dimensões emocionais e cognitivas da crise climática, esse ramo da psicologia busca compreender como indivíduos e sociedades processam mentalmente a degradação ambiental e as ameaças ao planeta.

Além de explorar sentimentos como ansiedade, medo, luto e desesperança — cada vez mais comuns em tempos de crise —, esse campo também investiga mecanismos de defesa psicológica, como a negação e a racionalização, e tenta entender por que o conhecimento sobre o problema nem sempre leva à ação.

Embora relativamente nova no debate climático, a psicologia ambiental existe há cerca de 40 anos. No início, focava principalmente na relação do ser humano com espaços físicos — o ambiente doméstico, os locais de trabalho, áreas urbanas. Com o tempo, a abordagem se expandiu e se aprofundou, acompanhando a complexidade da crise ambiental. Hoje, é uma ferramenta essencial na construção de políticas públicas e na promoção de mudanças coletivas.

O livro The Psychology of Collective Climate Action (A Psicologia da Ação Climática Coletiva) é uma verdadeira aula sobre teoria psicológica e motivação, especialmente voltada para grupos ativistas. Uma leitura recomendada para quem deseja entender como mobilizar pessoas em torno de uma causa comum. Pode-se fazer download do livro de forma gratuita aqui.

Afinal, as grandes transformações da história da humanidade sempre nasceram da ação coletiva. E quanto mais nos basearmos em conhecimento científico para fortalecer esses movimentos, maiores serão nossas chances de proteger o que ainda pode ser salvo.

Em outubro de 2024, a revista Nature publicou uma matéria importante sobre os impactos da crise climática na saúde mental da população. Recentemente, participei de um fórum que discutia justamente os efeitos da crise ambiental sobre jornalistas especializados no tema. Um debate urgente e necessário, especialmente diante do aumento na intensidade e frequência de desastres climáticos ao redor do mundo.

Na reportagem da Nature, uma pesquisa realizada nos Estados Unidos revela que 16% dos americanos relatam ao menos um episódio de sofrimento psicológico relacionado às mudanças climáticas. Esses impactos, no entanto, não são sentidos de forma igualitária. Pessoas em situação de vulnerabilidade — com poucos recursos socioeconômicos, crianças, idosos, gestantes, povos indígenas, pessoas com deficiência — estão entre as mais afetadas.

Um dado chamou especialmente minha atenção: indivíduos que já passaram por eventos climáticos extremos tendem a se engajar mais em ações voltadas à preservação do clima. Esse ponto toca diretamente um campo de estudo ainda pouco conhecido, mas cada vez mais relevante: a psicologia ambiental e climática.

Focado nas dimensões emocionais e cognitivas da crise climática, esse ramo da psicologia busca compreender como indivíduos e sociedades processam mentalmente a degradação ambiental e as ameaças ao planeta.

Além de explorar sentimentos como ansiedade, medo, luto e desesperança — cada vez mais comuns em tempos de crise —, esse campo também investiga mecanismos de defesa psicológica, como a negação e a racionalização, e tenta entender por que o conhecimento sobre o problema nem sempre leva à ação.

Embora relativamente nova no debate climático, a psicologia ambiental existe há cerca de 40 anos. No início, focava principalmente na relação do ser humano com espaços físicos — o ambiente doméstico, os locais de trabalho, áreas urbanas. Com o tempo, a abordagem se expandiu e se aprofundou, acompanhando a complexidade da crise ambiental. Hoje, é uma ferramenta essencial na construção de políticas públicas e na promoção de mudanças coletivas.

O livro The Psychology of Collective Climate Action (A Psicologia da Ação Climática Coletiva) é uma verdadeira aula sobre teoria psicológica e motivação, especialmente voltada para grupos ativistas. Uma leitura recomendada para quem deseja entender como mobilizar pessoas em torno de uma causa comum. Pode-se fazer download do livro de forma gratuita aqui.

Afinal, as grandes transformações da história da humanidade sempre nasceram da ação coletiva. E quanto mais nos basearmos em conhecimento científico para fortalecer esses movimentos, maiores serão nossas chances de proteger o que ainda pode ser salvo.

Sob o comando das big techs

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, revelou o propósito do governo Donald Trump de sancionar autoridades estrangeiras que afetem a “liberdade de expressão” conduzida pelas big techs. A instantaneidade que impera em nossos tempos desatou, rapidamente, na mídia e nas redes sociais, recriminações agressivas endereçadas ao ministro do STF Alexandre de Moraes.

Devo acentuar a palavra instantaneidade. Ela significa os modos linguísticos que se apresentam na sociabilidade das redes sociais. Sociabilidade construída no interior das plataformas. Assim funcionam as comunicações e as opiniões que circulam no Facebook, Instagram, WhatsApp e X (outrora Twitter).

O economista Yanis Varoufakis arrisca seus neurônios para definir as transformações que levaram as economias de mercado a desaguarem no regime tecnofeudal. Suas peripécias conceituais apontam a substituição dos mercados por plataformas de negociação digital. Elas parecem, mas não são, mercados. Essas plataformas são semelhantes aos feudos. Assim, argumenta Varoufakis, o lucro, motor do capitalismo, foi substituído por seu predecessor feudal: a renda. Especificamente, é uma forma de aluguel que deve ser paga pelo acesso a essas plataformas e à nuvem de forma mais ampla.

Elon Musk invocou a liberdade de expressão para atacar o STF na pessoa do ministro Alexandre de Moraes. A propósito dessa reivindicação libertária muskiana e trumpista, peço licença para cometer a ousadia de perpetrar algumas considerações inspiradas em autores que trataram do mundo das plataformas.

Franco “Bifo” Berardi esclarece as diferenças estruturais entre as funções institucionais de Moraes e o modo de operação das plataformas na defesa da liberdade de expressão. Berardi estabelece uma distinção entre as formas tecnológicas dominantes no antigo “sistema de máquinas” e aquelas impulsionadas pelos avanços da inteligência artificial, da internet das coisas, da nanotecnologia e da robótica.

“Passamos de um regime disciplinar a um regime de controle. No primeiro caso, a máquina se constituiu diante do corpo e da mente humana, era externa em relação ao corpo que permanecia corpo pré-técnico. Por isso, o corpo-mente devia ser regulado normativa, legal e institucionalmente, para, em seguida, ser submetido ao ritmo das máquinas concatenadas. No segundo caso, o que se nos apresenta hoje, a máquina não está mais diante, e sim dentro do corpo, dentro da mente, e os corpos não podem se relacionar nem a mente se expressar sem o suporte técnico da máquina biopolítica. Por isso, não é mais necessário o trabalho de disciplinamento político, legislativo, jurídico. O controle se dá inteiramente a partir da própria máquina interna. Não somente a máquina, mas sua concepção também sofre uma mutação nessa passagem. Na época digital, a máquina é diferença de informação, não exterioridade, mas sim modelação linguística, automatismo lógico e cognitivo”.

Em entrevista à “Folha de S. Paulo”, Stuart Russell, professor de ciência da computação da Universidade da Califórnia-Berkeley afirmou: “Estamos construindo sistemas cada vez mais poderosos que não entendemos e não controlamos. Temos de resolver o problema do controle. Os governos deveriam exigir que as empresas garantam que seus sistemas se comportem adequadamente.

Evgeny Morozov, no livro “Big Tech”, citou o debate entre Gilles Deleuze e Antônio Negri nos anos 90 do século passado, quando as formas tecnológicas, hoje dominantes, já mostravam suas forças. “Como disse Gilles Deleuze em conversa com Antônio Negri em 1990, ‘Em face das formas próximas de um controle incessante em meio aberto, é possível que os confinamentos mais duros pareçam pertencer a um passado delicioso e benevolente’. Essa conexão entre a aparente abertura da nossa infraestrutura tecnológica e o grau cada vez maior de controle continua a ser pouco compreendida”.

Nesse processo de autotransformação, é importante compreender que a materialidade do sistema de máquinas entrega sua alma ao comando do “General Intellect”. Assim, um certo Karl Marx, ainda no século XIX observou: “... o desenvolvimento do capital fixo (sistema de máquinas) indica o grau em que o conhecimento social se tornou uma força direta de produção e em que medida, portanto, o processo da vida social foi colocado sob o controle do General Intellect e passou a ser transformado de acordo com ele”.

Em seu desenvolvimento, a Indústria 4.0 exprime o avanço do sistema de máquinas promovido pelo General Intellect. A nova fase da digitalização é conduzida pelo aumento do volume de dados, ampliação do poder computacional e conectividade, a emergência de capacidades analíticas aplicada aos negócios, novas formas de interação entre homem e máquina e na transferência de instruções digitais para o mundo físico.

Não são desprezíveis as turbulências sociais disparadas pelo avanço das formas tecnológicas embutidas das big techs. A aceleração do progresso tecnológico desloca um contingente significativo de trabalhadores para atividades de baixa qualificação, o que deprime a produtividade a capacidade de consumo dos trabalhadores submetidos ao emprego precário e intermitente. Na outra ponta do espectro social, as plataformas incitam as ambições de poder dos oligarcas que as controlam. O governo Trump levou ao paroxismo os impulsos desses poderosos senhores que ambicionam o controle privado do Estado americano.

As redes sociais devem ser observadas no âmbito dessas transformações tecnológicas. Prometidas como o espaço do movimento livre das ideias e das opiniões, se transformaram num calabouço policialesco em que o debate livre de ideias é substituído pela vigilância e pelo cancelamento. A vigilância exige convicções esféricas, maciças, impenetráveis, perfeitas. A vigilância deve adquirir aquela solidez própria da turba enfurecida, disposta ao linchamento.

Devo acentuar a palavra instantaneidade. Ela significa os modos linguísticos que se apresentam na sociabilidade das redes sociais. Sociabilidade construída no interior das plataformas. Assim funcionam as comunicações e as opiniões que circulam no Facebook, Instagram, WhatsApp e X (outrora Twitter).

O economista Yanis Varoufakis arrisca seus neurônios para definir as transformações que levaram as economias de mercado a desaguarem no regime tecnofeudal. Suas peripécias conceituais apontam a substituição dos mercados por plataformas de negociação digital. Elas parecem, mas não são, mercados. Essas plataformas são semelhantes aos feudos. Assim, argumenta Varoufakis, o lucro, motor do capitalismo, foi substituído por seu predecessor feudal: a renda. Especificamente, é uma forma de aluguel que deve ser paga pelo acesso a essas plataformas e à nuvem de forma mais ampla.

Elon Musk invocou a liberdade de expressão para atacar o STF na pessoa do ministro Alexandre de Moraes. A propósito dessa reivindicação libertária muskiana e trumpista, peço licença para cometer a ousadia de perpetrar algumas considerações inspiradas em autores que trataram do mundo das plataformas.

Franco “Bifo” Berardi esclarece as diferenças estruturais entre as funções institucionais de Moraes e o modo de operação das plataformas na defesa da liberdade de expressão. Berardi estabelece uma distinção entre as formas tecnológicas dominantes no antigo “sistema de máquinas” e aquelas impulsionadas pelos avanços da inteligência artificial, da internet das coisas, da nanotecnologia e da robótica.

“Passamos de um regime disciplinar a um regime de controle. No primeiro caso, a máquina se constituiu diante do corpo e da mente humana, era externa em relação ao corpo que permanecia corpo pré-técnico. Por isso, o corpo-mente devia ser regulado normativa, legal e institucionalmente, para, em seguida, ser submetido ao ritmo das máquinas concatenadas. No segundo caso, o que se nos apresenta hoje, a máquina não está mais diante, e sim dentro do corpo, dentro da mente, e os corpos não podem se relacionar nem a mente se expressar sem o suporte técnico da máquina biopolítica. Por isso, não é mais necessário o trabalho de disciplinamento político, legislativo, jurídico. O controle se dá inteiramente a partir da própria máquina interna. Não somente a máquina, mas sua concepção também sofre uma mutação nessa passagem. Na época digital, a máquina é diferença de informação, não exterioridade, mas sim modelação linguística, automatismo lógico e cognitivo”.

Em entrevista à “Folha de S. Paulo”, Stuart Russell, professor de ciência da computação da Universidade da Califórnia-Berkeley afirmou: “Estamos construindo sistemas cada vez mais poderosos que não entendemos e não controlamos. Temos de resolver o problema do controle. Os governos deveriam exigir que as empresas garantam que seus sistemas se comportem adequadamente.

Evgeny Morozov, no livro “Big Tech”, citou o debate entre Gilles Deleuze e Antônio Negri nos anos 90 do século passado, quando as formas tecnológicas, hoje dominantes, já mostravam suas forças. “Como disse Gilles Deleuze em conversa com Antônio Negri em 1990, ‘Em face das formas próximas de um controle incessante em meio aberto, é possível que os confinamentos mais duros pareçam pertencer a um passado delicioso e benevolente’. Essa conexão entre a aparente abertura da nossa infraestrutura tecnológica e o grau cada vez maior de controle continua a ser pouco compreendida”.

Nesse processo de autotransformação, é importante compreender que a materialidade do sistema de máquinas entrega sua alma ao comando do “General Intellect”. Assim, um certo Karl Marx, ainda no século XIX observou: “... o desenvolvimento do capital fixo (sistema de máquinas) indica o grau em que o conhecimento social se tornou uma força direta de produção e em que medida, portanto, o processo da vida social foi colocado sob o controle do General Intellect e passou a ser transformado de acordo com ele”.

Em seu desenvolvimento, a Indústria 4.0 exprime o avanço do sistema de máquinas promovido pelo General Intellect. A nova fase da digitalização é conduzida pelo aumento do volume de dados, ampliação do poder computacional e conectividade, a emergência de capacidades analíticas aplicada aos negócios, novas formas de interação entre homem e máquina e na transferência de instruções digitais para o mundo físico.

Não são desprezíveis as turbulências sociais disparadas pelo avanço das formas tecnológicas embutidas das big techs. A aceleração do progresso tecnológico desloca um contingente significativo de trabalhadores para atividades de baixa qualificação, o que deprime a produtividade a capacidade de consumo dos trabalhadores submetidos ao emprego precário e intermitente. Na outra ponta do espectro social, as plataformas incitam as ambições de poder dos oligarcas que as controlam. O governo Trump levou ao paroxismo os impulsos desses poderosos senhores que ambicionam o controle privado do Estado americano.

As redes sociais devem ser observadas no âmbito dessas transformações tecnológicas. Prometidas como o espaço do movimento livre das ideias e das opiniões, se transformaram num calabouço policialesco em que o debate livre de ideias é substituído pela vigilância e pelo cancelamento. A vigilância exige convicções esféricas, maciças, impenetráveis, perfeitas. A vigilância deve adquirir aquela solidez própria da turba enfurecida, disposta ao linchamento.

Assinar:

Comentários (Atom)