sexta-feira, 27 de junho de 2025

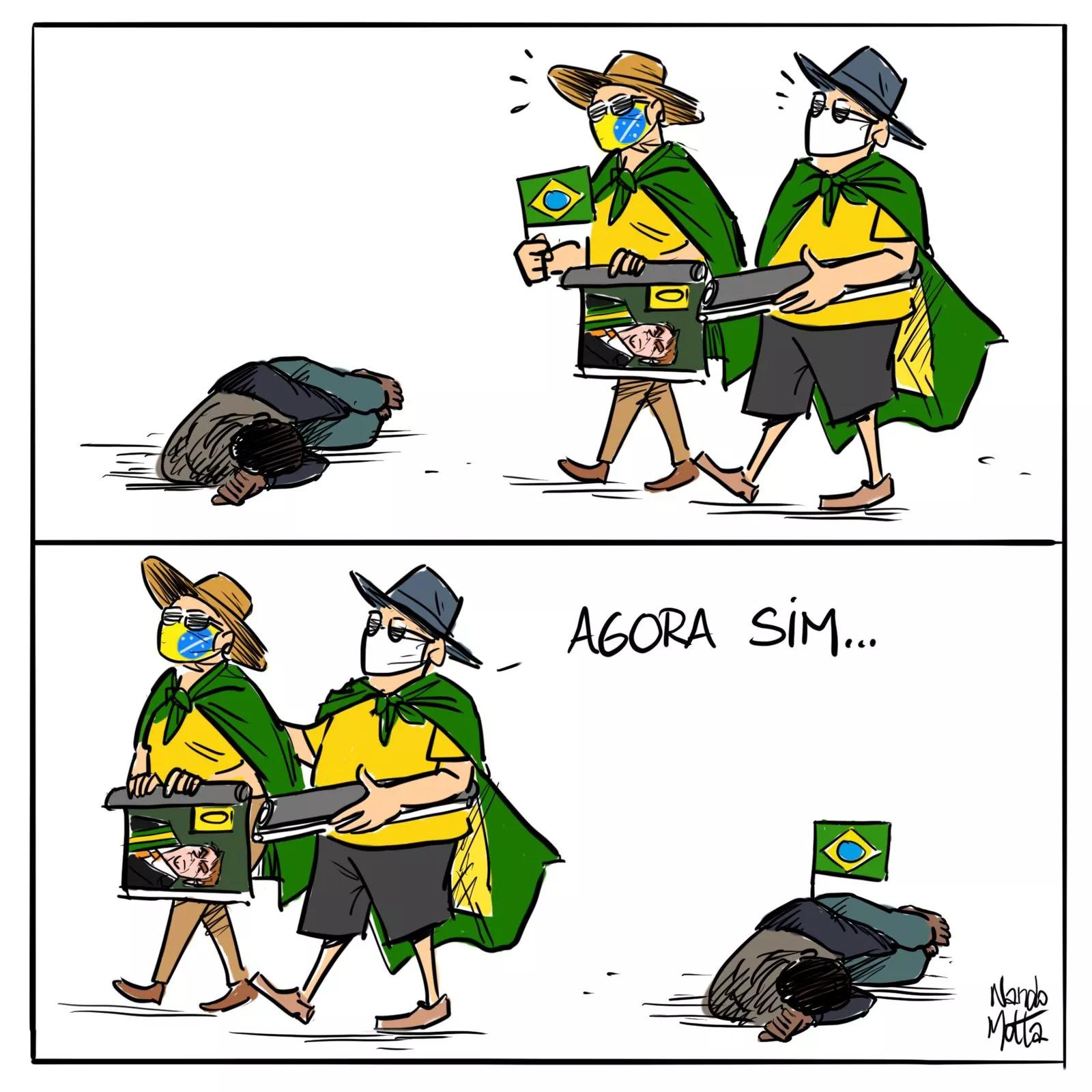

Brasil, um país que quase se amou

O símbolo mais poderoso da nossa virada não tremulava em mastros. Ele estava nas casas, nos bares, nos faróis, nos bancos. Era a moeda.

O Plano Real e a estabilização monetária fundaram, na prática, um novo país. Os impactos econômicos foram evidentes, mas há um outro impacto, silencioso e profundo, ainda pouco explorado: o da autoestima de um povo.

Em 1994, após a comprovação do funcionamento do plano e embalados pela vitória na Copa do Mundo, o Brasil deu início — ainda que timidamente — a uma jornada em busca de sua autoestima. Um sentimento de confiança nacional que, aos poucos, foi crescendo e florescendo por quase duas décadas.

Ao longo desses anos, muitos acontecimentos reforçaram essa narrativa: a eleição de um presidente vindo da classe trabalhadora, que trouxe autoestima e um senso de representação que não existia para parte da população; conquistas sociais como a saída do Brasil do mapa da fome e o pagamento da dívida com o FMI; a ampliação dos programas de transferência de renda; o boom do acesso à universidade; a ascensão de uma nova classe média; e até a popularização do mercado de capitais, um fenômeno que comprovou fé no futuro da população.

Quando em 2008 o mundo mergulhou em crise, muitos temeram que o castelo ruísse. Mas o Brasil resistiu com relativa força, embalado por um ciclo virtuoso de commodities e um mercado interno robusto. Continuou crescendo. Continuou sonhando. Parecia, enfim, que o gigante havia acordado. A propaganda da Johnnie Walker não apenas sugeriu isso: ela o filmou, literalmente, nas areias do Rio de Janeiro, caminhando em direção ao futuro. E o Cristo Redentor, símbolo global da brasilidade, decolava — literalmente — na capa da The Economist.

O Pan-Americano serviu como aquecimento. A Olimpíada colocaria o país no centro dos holofotes. A Copa do Mundo seria o momento da redenção: o hexa, no Maracanã, fecharia um ciclo com chave de ouro. O Brasil figurava entre as dez maiores economias do mundo. O mundo observava. Era, enfim, o momento brasileiro.

Mas o fracasso antecedeu o fatídico jogo contra a Alemanha. O erro maior foi não reconhecer a grandeza do momento histórico vivido. Durante a abertura do maior espetáculo que o país já havia sediado — transmitido ao vivo para o planeta — confundiu-se crítica com escárnio ao se xingar, em coro e com fúria, a primeira mulher a ocupar a presidência da República. Para todo o mundo ver. E ouvir. Ali, diante do mundo, fragmentou-se uma narrativa que levamos décadas para construir.

Contudo, nada no mundo é simples ou isolado. E esse colapso simbólico não ocorreu de forma gratuita. No mesmo período em que o país vivia sua ascensão, o mundo atravessava transformações profundas e silenciosas. A internet avançava de forma irreversível, e com ela, as redes sociais se infiltravam no cotidiano das pessoas e das instituições. O conteúdo, que antes passava por editores, redatores e múltiplos filtros de responsabilidade, tornou-se livre — e, muitas vezes, selvagem.

Essa liberdade de expressão em estado bruto gerou impactos internacionais inimagináveis. A Primavera Árabe talvez tenha sido o maior símbolo desse fenômeno. No Brasil, o prenúncio foi claro: os protestos de junho de 2013. O que parecia algo pontual desencadeou uma onda de impactos que até hoje não se compreende plenamente — muito menos se superou.

A derrocada da autoestima nacional pode ser localizada nesse ponto, embora a semente já estivesse plantada antes. Ela germinou nas redações dos grandes grupos de mídia, onde se consolidou a ideia de que a corrupção era o único e grande mal que impedia o país de alcançar seu Eldorado.

A corrupção, de fato, possui caráter endêmico — especialmente em países em desenvolvimento. Mais ainda em um país como o Brasil: colônia recente, sem revoluções sangrentas e que, após a Proclamação da República, alternou entre golpes e instabilidades por mais de um século. Em 2013, haviam se passado apenas 25 anos desde a promulgação da atual Constituição.

No momento em que as instituições deveriam ser cuidadas e fortalecidas por todos, o que ocorreu no Brasil não foi um processo de depredação institucional. Foi um escárnio midiático. A corrupção foi nomeada, identificada, colorida — e transformada em espetáculo. Um espetáculo inflamável, que encontrou nas redes sociais o combustível perfeito para incendiar a confiança da sociedade em si mesma.

Fizemos exatamente o contrário do que se esperaria de um país em busca de amadurecimento democrático. Em vez de reforçar instituições e usar a força popular para reorganizar os poderes constituídos, preferimos vilipendiá-los nas redes sociais e descredibilizar os fundamentos da República.

Esse processo culminou em um impeachment que, na prática, já havia se consumado antes mesmo da votação formal. O país encontrava-se ingovernável, conflagrado, judicializado — e, acima de tudo, espetacularizado. O próprio rito parlamentar foi um espetáculo constrangedor, transmitido ao vivo, em que um Congresso deslegitimado por seu próprio comportamento destituía um governo esvaziado.

Nos anos seguintes, os desdobramentos tornaram-se inevitáveis: a fragilidade do novo governo, a paralisia decisória e, por fim, a greve dos caminhoneiros. Esse episódio, talvez o mais emblemático da recente instabilidade, evidenciou a erosão da capacidade estatal de mediação. Uma greve iniciada sem motivação clara, encerrada sem resolução efetiva — mas que deixou um rastro de colapso e, sobretudo, um solo fértil para o surgimento de um mito político.

Essa trajetória poderia ser interpretada como uma jabuticaba institucional — uma aberração tropical exclusivamente brasileira. Mas não é. O colapso da autoestima nacional, associado à fragmentação institucional e à radicalização online, repete-se com nuances similares em outras democracias ocidentais.

Os países e seus povos passaram a duvidar de si mesmos. Até os Estados Unidos — berço do “sonho americano” e guia ideológico do Ocidente por tantas décadas — viram sua narrativa ruir. A maior potência da era moderna parece hoje desorientada, enquanto o Oriente marcha com propósito e efetividade.

Pesquisas recentes demonstram um descolamento crescente entre a autoestima coletiva e a confiança institucional nas democracias ocidentais em comparação com as sociedades orientais. Mais do que diferenças históricas ou culturais, o que hoje marca esse abismo é o modo como o Ocidente lida com as redes sociais. A polêmica, as fakes news, o marketing do absurdo, a hipersexualização — tantos outros fenômenos que se manifestam pelas redes — vêm envenenando as democracias liberais. Esse processo culmina em governos cada vez mais superficiais, populistas e imediatistas — um ciclo vicioso perfeito que tem prendido o Ocidente ao passado com promessas de modernidade.

A informação, quando pobre em qualidade ou contaminada por interesses nefastos, difundida na velocidade e volume atuais, gera um ruído mais ensurdecedor do que os xingamentos nos estádios. E, nessa balbúrdia, quem pode se ouvir? Que povo pode se reconhecer? E, sem se reconhecer, como pode se amar? Chegou a hora de decidir entre reconstruir a unidade e a autoestima nacional ou assistir, pelos smartphones, aos últimos atos do espetáculo do que poderíamos ter sido.

Bruno Sindona

O Plano Real e a estabilização monetária fundaram, na prática, um novo país. Os impactos econômicos foram evidentes, mas há um outro impacto, silencioso e profundo, ainda pouco explorado: o da autoestima de um povo.

Em 1994, após a comprovação do funcionamento do plano e embalados pela vitória na Copa do Mundo, o Brasil deu início — ainda que timidamente — a uma jornada em busca de sua autoestima. Um sentimento de confiança nacional que, aos poucos, foi crescendo e florescendo por quase duas décadas.

Ao longo desses anos, muitos acontecimentos reforçaram essa narrativa: a eleição de um presidente vindo da classe trabalhadora, que trouxe autoestima e um senso de representação que não existia para parte da população; conquistas sociais como a saída do Brasil do mapa da fome e o pagamento da dívida com o FMI; a ampliação dos programas de transferência de renda; o boom do acesso à universidade; a ascensão de uma nova classe média; e até a popularização do mercado de capitais, um fenômeno que comprovou fé no futuro da população.

Quando em 2008 o mundo mergulhou em crise, muitos temeram que o castelo ruísse. Mas o Brasil resistiu com relativa força, embalado por um ciclo virtuoso de commodities e um mercado interno robusto. Continuou crescendo. Continuou sonhando. Parecia, enfim, que o gigante havia acordado. A propaganda da Johnnie Walker não apenas sugeriu isso: ela o filmou, literalmente, nas areias do Rio de Janeiro, caminhando em direção ao futuro. E o Cristo Redentor, símbolo global da brasilidade, decolava — literalmente — na capa da The Economist.

O Pan-Americano serviu como aquecimento. A Olimpíada colocaria o país no centro dos holofotes. A Copa do Mundo seria o momento da redenção: o hexa, no Maracanã, fecharia um ciclo com chave de ouro. O Brasil figurava entre as dez maiores economias do mundo. O mundo observava. Era, enfim, o momento brasileiro.

Mas o fracasso antecedeu o fatídico jogo contra a Alemanha. O erro maior foi não reconhecer a grandeza do momento histórico vivido. Durante a abertura do maior espetáculo que o país já havia sediado — transmitido ao vivo para o planeta — confundiu-se crítica com escárnio ao se xingar, em coro e com fúria, a primeira mulher a ocupar a presidência da República. Para todo o mundo ver. E ouvir. Ali, diante do mundo, fragmentou-se uma narrativa que levamos décadas para construir.

Contudo, nada no mundo é simples ou isolado. E esse colapso simbólico não ocorreu de forma gratuita. No mesmo período em que o país vivia sua ascensão, o mundo atravessava transformações profundas e silenciosas. A internet avançava de forma irreversível, e com ela, as redes sociais se infiltravam no cotidiano das pessoas e das instituições. O conteúdo, que antes passava por editores, redatores e múltiplos filtros de responsabilidade, tornou-se livre — e, muitas vezes, selvagem.

Essa liberdade de expressão em estado bruto gerou impactos internacionais inimagináveis. A Primavera Árabe talvez tenha sido o maior símbolo desse fenômeno. No Brasil, o prenúncio foi claro: os protestos de junho de 2013. O que parecia algo pontual desencadeou uma onda de impactos que até hoje não se compreende plenamente — muito menos se superou.

A derrocada da autoestima nacional pode ser localizada nesse ponto, embora a semente já estivesse plantada antes. Ela germinou nas redações dos grandes grupos de mídia, onde se consolidou a ideia de que a corrupção era o único e grande mal que impedia o país de alcançar seu Eldorado.

A corrupção, de fato, possui caráter endêmico — especialmente em países em desenvolvimento. Mais ainda em um país como o Brasil: colônia recente, sem revoluções sangrentas e que, após a Proclamação da República, alternou entre golpes e instabilidades por mais de um século. Em 2013, haviam se passado apenas 25 anos desde a promulgação da atual Constituição.

No momento em que as instituições deveriam ser cuidadas e fortalecidas por todos, o que ocorreu no Brasil não foi um processo de depredação institucional. Foi um escárnio midiático. A corrupção foi nomeada, identificada, colorida — e transformada em espetáculo. Um espetáculo inflamável, que encontrou nas redes sociais o combustível perfeito para incendiar a confiança da sociedade em si mesma.

Fizemos exatamente o contrário do que se esperaria de um país em busca de amadurecimento democrático. Em vez de reforçar instituições e usar a força popular para reorganizar os poderes constituídos, preferimos vilipendiá-los nas redes sociais e descredibilizar os fundamentos da República.

Esse processo culminou em um impeachment que, na prática, já havia se consumado antes mesmo da votação formal. O país encontrava-se ingovernável, conflagrado, judicializado — e, acima de tudo, espetacularizado. O próprio rito parlamentar foi um espetáculo constrangedor, transmitido ao vivo, em que um Congresso deslegitimado por seu próprio comportamento destituía um governo esvaziado.

Nos anos seguintes, os desdobramentos tornaram-se inevitáveis: a fragilidade do novo governo, a paralisia decisória e, por fim, a greve dos caminhoneiros. Esse episódio, talvez o mais emblemático da recente instabilidade, evidenciou a erosão da capacidade estatal de mediação. Uma greve iniciada sem motivação clara, encerrada sem resolução efetiva — mas que deixou um rastro de colapso e, sobretudo, um solo fértil para o surgimento de um mito político.

Essa trajetória poderia ser interpretada como uma jabuticaba institucional — uma aberração tropical exclusivamente brasileira. Mas não é. O colapso da autoestima nacional, associado à fragmentação institucional e à radicalização online, repete-se com nuances similares em outras democracias ocidentais.

Os países e seus povos passaram a duvidar de si mesmos. Até os Estados Unidos — berço do “sonho americano” e guia ideológico do Ocidente por tantas décadas — viram sua narrativa ruir. A maior potência da era moderna parece hoje desorientada, enquanto o Oriente marcha com propósito e efetividade.

Pesquisas recentes demonstram um descolamento crescente entre a autoestima coletiva e a confiança institucional nas democracias ocidentais em comparação com as sociedades orientais. Mais do que diferenças históricas ou culturais, o que hoje marca esse abismo é o modo como o Ocidente lida com as redes sociais. A polêmica, as fakes news, o marketing do absurdo, a hipersexualização — tantos outros fenômenos que se manifestam pelas redes — vêm envenenando as democracias liberais. Esse processo culmina em governos cada vez mais superficiais, populistas e imediatistas — um ciclo vicioso perfeito que tem prendido o Ocidente ao passado com promessas de modernidade.

A informação, quando pobre em qualidade ou contaminada por interesses nefastos, difundida na velocidade e volume atuais, gera um ruído mais ensurdecedor do que os xingamentos nos estádios. E, nessa balbúrdia, quem pode se ouvir? Que povo pode se reconhecer? E, sem se reconhecer, como pode se amar? Chegou a hora de decidir entre reconstruir a unidade e a autoestima nacional ou assistir, pelos smartphones, aos últimos atos do espetáculo do que poderíamos ter sido.

Bruno Sindona

Criação 'divina'

Estranha espécie de humanidade, esta que necessitava, sob os mais variados aspectos, de coisas fabricadas com o fim de facilitar sua passagem para um mundo superior

Cees Nooteboom, "Rituais"

Cees Nooteboom, "Rituais"

Governos usam IA para negar benefícios sociais a quem mais precisa

Governos em diferentes partes do mundo estão transferindo decisões sociais vitais para sistemas automatizados. Ao fazer isso, desumanizam populações mais vulneráveis. O alerta é de Hajira Maryam, conselheira-chefe de inteligência artificial da Anistia Internacional, que desde 2022 atua com uma equipe voltada a investigar e denunciar violações cometidas a partir de sistemas automatizados de IA.

Em novembro, a partir do Laboratório de Responsabilidade Algorítmica (AAL), a Anistia acusou o governo dinamarquês de usar IA com critérios discriminatórios para investigar fraudes em benefícios sociais. Os critérios atingiam especialmente migrantes. Padrões semelhantes foram denunciados em países europeus e na Índia.

O uso da IA em sistemas anti-imigração também tem gerado alerta pelo grupo de direitos humanos. O avanço desses sistemas automatizados acontece enquanto uma onda anti-regulação avança no mundo, diz Maryam.

A ativista esteve no Brasil em maio para participar do Festival 3i, que aconteceu no Rio de Janeiro. A conselheira da Anistia avalia que há uma mobilização crescente entre organizações de direitos humanos diante de riscos sociais da inteligência artificial que já estão em curto. Um dos maiores obstáculos, segundo ela, é romper com a narrativa dominante que enxerga a inteligência artificial como sinônimo de progresso neutro e infalível.

Por que a Anistia decidiu criar uma equipe dedicada à inteligência artificial?

Uma das razões centrais foi a necessidade de investigar a automação no setor público. Ou seja, como os governos ao redor do mundo estão usando ferramentas de inteligência artificial para tomar decisões sobre as pessoas. Um caso que teve influência-chave para criação do grupo foi o escândalo dos benefícios infantis na Holanda. Um sistema automatizado saiu completamente do controle e começou a rotular pessoas inocentes como fraudadoras. Mas também passamos a atuar com armas autônomas, tecnologia de reconhecimento facial e migração.

Em novembro, a partir do Laboratório de Responsabilidade Algorítmica (AAL), a Anistia acusou o governo dinamarquês de usar IA com critérios discriminatórios para investigar fraudes em benefícios sociais. Os critérios atingiam especialmente migrantes. Padrões semelhantes foram denunciados em países europeus e na Índia.

O uso da IA em sistemas anti-imigração também tem gerado alerta pelo grupo de direitos humanos. O avanço desses sistemas automatizados acontece enquanto uma onda anti-regulação avança no mundo, diz Maryam.

A ativista esteve no Brasil em maio para participar do Festival 3i, que aconteceu no Rio de Janeiro. A conselheira da Anistia avalia que há uma mobilização crescente entre organizações de direitos humanos diante de riscos sociais da inteligência artificial que já estão em curto. Um dos maiores obstáculos, segundo ela, é romper com a narrativa dominante que enxerga a inteligência artificial como sinônimo de progresso neutro e infalível.

Por que a Anistia decidiu criar uma equipe dedicada à inteligência artificial?

Uma das razões centrais foi a necessidade de investigar a automação no setor público. Ou seja, como os governos ao redor do mundo estão usando ferramentas de inteligência artificial para tomar decisões sobre as pessoas. Um caso que teve influência-chave para criação do grupo foi o escândalo dos benefícios infantis na Holanda. Um sistema automatizado saiu completamente do controle e começou a rotular pessoas inocentes como fraudadoras. Mas também passamos a atuar com armas autônomas, tecnologia de reconhecimento facial e migração.

Desde então, a Anistia têm investigado problemas em automação de sistemas públicos de benefícios em diferentes países. O que têm encontrado?

Nós já investigamos problemas semelhantes na Dinamarca, que levou a publicação do relatório Coded Injustice (“Injustiça Codificada”, em português). Descobrimos que os sistemas de tomada de decisão para identificar fraudes na verdade estava gerando discriminação de pessoas já marginalizadas. A cidadania, por exemplo, era usada como um dos parâmetros para identificar fraudadores. Também investigamos o sistema de seguridade social da Suécia e da França. E, mais uma vez, encontramos padrões semelhante de discriminação.

É um risco concentrado na Europa?

Não. Fizemos uma investigação sobre sistema semelhante usado no estado de Telangana, na Índia. Estamos apurando com mais profundidade em quais contextos isso está ocorrendo, mas definitivamente é um fenômeno global. E vale destacar que não estamos falando só de big techs oferecendo esses serviços de automação, mas também de empresas menores, responsáveis por codificação, desenvolvimento de software e que atuam diretamente com autoridades públicas. Isso levanta também a questão da privatização da seguridade social. A autoridade de bem-estar é um órgão público. Será que devemos realmente dar tanto poder e acesso ao setor privado para decidir quem merece receber algo?

Vocês estão alertando também sobre o uso de inteligência artificial no contexto anti-imigação. O que muda com esses sistemas?

O que acontece é que uma enorme quantidade de dados é constantemente coletada sobre essas pessoas em um determinado país, o que leva a um aumento da vigilância e do monitoramento. E, se algo dá errado no sistema, é extremamente difícil ter acesso a recursos como apelações, reparações ou medidas corretivas. Não dá para ignorar também o papel do setor privado. Nos EUA, por exemplo, a principal empresa nesse setor é a Frontex. O risco é que esses sistemas beneficiem muito mais o modelo de negócios de empresas do que as pessoas que estão em situações de fragilidade.

Por que chamar a atenção para esses casos?

Porque isso afeta elas diretamente, certo? Esse é o ponto principal. E se a IA é usada por algum governo e gera um resultado negativo, é muito difícil contornar a burocracia para recorrer, buscar justiça e obter uma decisão justa sobre o que aconteceu. É um verdadeiro labirinto e pode ser extremamente desumanizante. O que temos observado é que, muitas vezes, os próprios assistentes sociais ou servidores públicos passam a acreditar somente na tecnologia.

Há uma preocupação crescente também sobre o uso de sistemas autônomos no contexto da guerra, como em Gaza. Qual é a responsabilidade das big techs nesse tipo de uso problemático da tecnologia?

Esses sistemas (de uso militar) têm operado, comprovadamente, como máquinas de assassinato em massa, o que é totalmente inaceitável. Nós fazemos parte de uma campanha chamada Ban Killer Robots (Proíbam os Robôs Assassinos), em que defendemos que sistemas como esses devem ser completamente proibidos e não utilizados. As empresas de tecnologia deveriam realizar processos de diligência prévia para garantir que os sistemas estejam em conformidade com os padrões de direitos humanos. Porque existem muitos problemas. Um deles é a transparência. Muitas dessas empresas operam com bastante opacidade e têm apoio e respaldo de governos.

Os EUA vêm adotando uma postura anti-regulação da IA. As normas para a tecnologia estão avançando na velocidade que deveriam?

Depois da volta de Trump, definitivamente não. E é muito interessante observar como as coisas mudam rapidamente. Até mesmo na União Europeia, agora, a desregulação virou tendência. Dizem que a regulação do AI Act (regulação europeia) é “rígida demais” e que gera dificuldades para as empresas. A agenda de desregulação e de entregar mais poder às empresas de tecnologia virou o novo normal. E isso é bastante preocupante. O que tentamos fazer com nossos esforços de advocacy é criar exemplos e mostrar ao mundo que é possível haver países com regulação de IA que respeite os direitos humanos.

As organizações de direitos humanos estão preparadas para lidar com esse tipo de pauta?

O maior desafio está nas narrativas. O tipo de discurso que tem dominado o mundo hoje é de que a IA vai aumentar a eficiência, que a sociedade será mais integrada e mais eficaz. O desafio que enfrentamos é confrontar essa narrativa mostrando que a IA não veio para nos salvar. Não diria que é um cenário apocalíptico, mas a IA já está nos causa danos reais. Talvez nem todos, mas alguém, em algum momento, vai ser vítima de viés ou discriminação por causa dessas ferramentas. É um problema multifacetado, mas definitivamente, sim, as organizações de direitos humanos estão se mobilizando nessa pauta.

Nós já investigamos problemas semelhantes na Dinamarca, que levou a publicação do relatório Coded Injustice (“Injustiça Codificada”, em português). Descobrimos que os sistemas de tomada de decisão para identificar fraudes na verdade estava gerando discriminação de pessoas já marginalizadas. A cidadania, por exemplo, era usada como um dos parâmetros para identificar fraudadores. Também investigamos o sistema de seguridade social da Suécia e da França. E, mais uma vez, encontramos padrões semelhante de discriminação.

É um risco concentrado na Europa?

Não. Fizemos uma investigação sobre sistema semelhante usado no estado de Telangana, na Índia. Estamos apurando com mais profundidade em quais contextos isso está ocorrendo, mas definitivamente é um fenômeno global. E vale destacar que não estamos falando só de big techs oferecendo esses serviços de automação, mas também de empresas menores, responsáveis por codificação, desenvolvimento de software e que atuam diretamente com autoridades públicas. Isso levanta também a questão da privatização da seguridade social. A autoridade de bem-estar é um órgão público. Será que devemos realmente dar tanto poder e acesso ao setor privado para decidir quem merece receber algo?

Vocês estão alertando também sobre o uso de inteligência artificial no contexto anti-imigação. O que muda com esses sistemas?

O que acontece é que uma enorme quantidade de dados é constantemente coletada sobre essas pessoas em um determinado país, o que leva a um aumento da vigilância e do monitoramento. E, se algo dá errado no sistema, é extremamente difícil ter acesso a recursos como apelações, reparações ou medidas corretivas. Não dá para ignorar também o papel do setor privado. Nos EUA, por exemplo, a principal empresa nesse setor é a Frontex. O risco é que esses sistemas beneficiem muito mais o modelo de negócios de empresas do que as pessoas que estão em situações de fragilidade.

Por que chamar a atenção para esses casos?

Porque isso afeta elas diretamente, certo? Esse é o ponto principal. E se a IA é usada por algum governo e gera um resultado negativo, é muito difícil contornar a burocracia para recorrer, buscar justiça e obter uma decisão justa sobre o que aconteceu. É um verdadeiro labirinto e pode ser extremamente desumanizante. O que temos observado é que, muitas vezes, os próprios assistentes sociais ou servidores públicos passam a acreditar somente na tecnologia.

Há uma preocupação crescente também sobre o uso de sistemas autônomos no contexto da guerra, como em Gaza. Qual é a responsabilidade das big techs nesse tipo de uso problemático da tecnologia?

Esses sistemas (de uso militar) têm operado, comprovadamente, como máquinas de assassinato em massa, o que é totalmente inaceitável. Nós fazemos parte de uma campanha chamada Ban Killer Robots (Proíbam os Robôs Assassinos), em que defendemos que sistemas como esses devem ser completamente proibidos e não utilizados. As empresas de tecnologia deveriam realizar processos de diligência prévia para garantir que os sistemas estejam em conformidade com os padrões de direitos humanos. Porque existem muitos problemas. Um deles é a transparência. Muitas dessas empresas operam com bastante opacidade e têm apoio e respaldo de governos.

Os EUA vêm adotando uma postura anti-regulação da IA. As normas para a tecnologia estão avançando na velocidade que deveriam?

Depois da volta de Trump, definitivamente não. E é muito interessante observar como as coisas mudam rapidamente. Até mesmo na União Europeia, agora, a desregulação virou tendência. Dizem que a regulação do AI Act (regulação europeia) é “rígida demais” e que gera dificuldades para as empresas. A agenda de desregulação e de entregar mais poder às empresas de tecnologia virou o novo normal. E isso é bastante preocupante. O que tentamos fazer com nossos esforços de advocacy é criar exemplos e mostrar ao mundo que é possível haver países com regulação de IA que respeite os direitos humanos.

As organizações de direitos humanos estão preparadas para lidar com esse tipo de pauta?

O maior desafio está nas narrativas. O tipo de discurso que tem dominado o mundo hoje é de que a IA vai aumentar a eficiência, que a sociedade será mais integrada e mais eficaz. O desafio que enfrentamos é confrontar essa narrativa mostrando que a IA não veio para nos salvar. Não diria que é um cenário apocalíptico, mas a IA já está nos causa danos reais. Talvez nem todos, mas alguém, em algum momento, vai ser vítima de viés ou discriminação por causa dessas ferramentas. É um problema multifacetado, mas definitivamente, sim, as organizações de direitos humanos estão se mobilizando nessa pauta.

Geopolítica climática: é bom lembrar de não esquecer

Vale lembrar que a mudança climática continua galopante no encalço da humanidade. As guerras que fazem sucesso no noticiário não são suficientes para tirar o aquecimento global dos nossos calcanhares. Muito pelo contrário, não tem bombardeiro B-2 Spirit que detenha as alterações ambientais que continuam se agravando em todos os cantos do planeta.

Nesse cenário, ainda é espantosa (apesar de não surpreender) a indiferença dos senhores Putin, Trump, Netanyahu, Jinping, Aiatolás e outros menos célebres, em relação ao processo climático. É como se achassem que o meio ambiente vai ser compreensivo com seus caprichos de menino. A política internacional não consegue passar da puberdade, apesar de tantas lições históricas e avanços científicos.

A Europa, em guerra há 2.500 anos, volta a incrementar seus orçamentos de defesa em comum acordo com sua franquia militar OTAN. A ideia é subir o sarrafo para 5% do PIB nos gastos com defesa. O inimigo íntimo é o mesmo dos últimos dois séculos – a Rússia. Por sua vez, a despesa militar do Kremlin cresceu para 10% do PIB nos últimos anos, no embalo da guerra na Ucrânia, deixando a vizinhança de orelha em pé.

Putin se prepara mesmo é para quando o clima esquentar com os europeus e com o Tio Sam. Está numa sinuca de bico. Por um lado, sabe que não pode confiar no temperamento caótico de seu colega ianque que, ora se comporta como seu sócio, ora veste o quepe de polícia do mundo. Por outro lado, como pupilo da KGB, tem consciência de que o arsenal convencional da União Europeia é maior e mais moderno do que a máquina de guerra russa. Nessa encruzilhada, Putin tem a lucidez de que não seria bom para os negócios tirar suas armas nucleares do armário. Bomba atômica é como seguro de vida – todo mundo quer ter, mas ninguém quer usar.

Enquanto isso, seguem os preparativos para a COP30 em plena Amazônia, com jeitão de micareta. Dificilmente o clima será tão favorável como na COP21 de 2015, quando o Acordo de Paris foi pactuado, ou como na Rio 92 (a Cúpula da Terra). O ânimo dos EUA esfriou mais uma vez, no segundo mandato Trump e isso deve enfraquecer as decisões em Belém. Nessa toada, tudo indica que a pergunta mais crítica vai continuar sem resposta: Quem vai querer pagar a conta da prevenção, da mitigação e da adaptação climática? Enquanto os países ricos, o mercado e as big techs não se voluntariam a responder, os mais pobres seguem arcando com os prejuízos.

As mudanças climáticas prometem remodelar a geopolítica global de modo que nem Trump, Napoleão, Hitler, Gengis Kan ou Alexandre seriam capazes de desejar. As secas, nevascas, enchentes, degelo e os oceanos não respeitam fronteiras nem Domos de Ferro. Diante da guerra, os governantes e empresários abandonam o diálogo da transição energética e da justiça social.

Por aqui na Terra da Santa Cruz, nada ainda a declarar sobre ‘guerra, sombra e água fresca’. Pelo menos, não enquanto acharmos natural as emendas parlamentares (con)sumirem R$50 bilhões, enquanto 40 mil pessoas forem assassinadas por ano, ou enquanto 1% dos brasileiros abocanharem 63% da riqueza (fonte: Oxfam).

As guerras por territórios e riquezas aumentam a nossa distração em relação ao beco sem saída para o qual o aquecimento global nos encaminha. As mudanças climáticas são um processo caótico, com incontáveis variáveis, que não conseguiremos administrar, principalmente se estivermos brigando por dinheiro e poder.

Nesse cenário, ainda é espantosa (apesar de não surpreender) a indiferença dos senhores Putin, Trump, Netanyahu, Jinping, Aiatolás e outros menos célebres, em relação ao processo climático. É como se achassem que o meio ambiente vai ser compreensivo com seus caprichos de menino. A política internacional não consegue passar da puberdade, apesar de tantas lições históricas e avanços científicos.

A Europa, em guerra há 2.500 anos, volta a incrementar seus orçamentos de defesa em comum acordo com sua franquia militar OTAN. A ideia é subir o sarrafo para 5% do PIB nos gastos com defesa. O inimigo íntimo é o mesmo dos últimos dois séculos – a Rússia. Por sua vez, a despesa militar do Kremlin cresceu para 10% do PIB nos últimos anos, no embalo da guerra na Ucrânia, deixando a vizinhança de orelha em pé.

Putin se prepara mesmo é para quando o clima esquentar com os europeus e com o Tio Sam. Está numa sinuca de bico. Por um lado, sabe que não pode confiar no temperamento caótico de seu colega ianque que, ora se comporta como seu sócio, ora veste o quepe de polícia do mundo. Por outro lado, como pupilo da KGB, tem consciência de que o arsenal convencional da União Europeia é maior e mais moderno do que a máquina de guerra russa. Nessa encruzilhada, Putin tem a lucidez de que não seria bom para os negócios tirar suas armas nucleares do armário. Bomba atômica é como seguro de vida – todo mundo quer ter, mas ninguém quer usar.

Enquanto isso, seguem os preparativos para a COP30 em plena Amazônia, com jeitão de micareta. Dificilmente o clima será tão favorável como na COP21 de 2015, quando o Acordo de Paris foi pactuado, ou como na Rio 92 (a Cúpula da Terra). O ânimo dos EUA esfriou mais uma vez, no segundo mandato Trump e isso deve enfraquecer as decisões em Belém. Nessa toada, tudo indica que a pergunta mais crítica vai continuar sem resposta: Quem vai querer pagar a conta da prevenção, da mitigação e da adaptação climática? Enquanto os países ricos, o mercado e as big techs não se voluntariam a responder, os mais pobres seguem arcando com os prejuízos.

As mudanças climáticas prometem remodelar a geopolítica global de modo que nem Trump, Napoleão, Hitler, Gengis Kan ou Alexandre seriam capazes de desejar. As secas, nevascas, enchentes, degelo e os oceanos não respeitam fronteiras nem Domos de Ferro. Diante da guerra, os governantes e empresários abandonam o diálogo da transição energética e da justiça social.

Por aqui na Terra da Santa Cruz, nada ainda a declarar sobre ‘guerra, sombra e água fresca’. Pelo menos, não enquanto acharmos natural as emendas parlamentares (con)sumirem R$50 bilhões, enquanto 40 mil pessoas forem assassinadas por ano, ou enquanto 1% dos brasileiros abocanharem 63% da riqueza (fonte: Oxfam).

As guerras por territórios e riquezas aumentam a nossa distração em relação ao beco sem saída para o qual o aquecimento global nos encaminha. As mudanças climáticas são um processo caótico, com incontáveis variáveis, que não conseguiremos administrar, principalmente se estivermos brigando por dinheiro e poder.

A espiritualidade laica como alternativa à ortodoxia política

Recentemente o mundo perdeu José “Pepe” Mujica, um dos mais respeitados líderes latino-americanos. Ex-guerrilheiro tupamaro, ex-preso político, agricultor e presidente do Uruguai (2010-2015), Mujica tornou-se símbolo de uma política rarefeita hoje: ética, coerente, simples e conectada à vida real. Sua prática política foi marcada não apenas pela recusa dos luxos e da tecnocracia, mas pela proposição de um novo horizonte civilizatório — pautado em valores profundamente humanistas, éticos e espirituais, ainda que afastado de qualquer religiosidade tradicional.

O que Mujica encarna, mais do que um estilo pessoal, é uma forma de governar e viver com sentido, em contraste com a ortodoxia da esquerda institucional e o pragmatismo frio da política contemporânea. Seu exemplo obriga-nos a perguntar: é possível reconstruir uma governança que seja – ao mesmo tempo – ética, espiritual e popular, mesmo sem dogmas tradicionais nem referenciais religiosos institucionalizados?

O ex-presidente do Uruguai nunca escondeu sua condição de ateu, mas tampouco foi um niilista. Pelo contrário: sempre defendeu que a vida precisa de sentido, de cuidados e de direção. Recusava templos e doutrinas, mas exaltava a ternura, a simplicidade e a solidariedade como fundamentos de uma vida digna. Sua espiritualidade “laica” não era retórica: era uma prática.

Conhecido por viver em uma pequena chácara, recusar carros oficiais e doar boa parte do salário, Mujica ficou mundialmente conhecido como “o presidente mais pobre do mundo” — mas ele preferia ser chamado de “o mais livre”. Seu discurso na Rio+20, em 2012, tornou-se um marco da crítica à civilização do consumo: “Pobres não são os que têm pouco, mas os que querem infinitamente mais e nunca estão satisfeitos”.

Para “Pepe”, espiritualidade não se opõe à razão nem depende de religião: é o resultado de uma consciência crítica e amorosa da condição humana. Está no modo de viver, na sobriedade voluntária, na política como serviço, na escuta da natureza e no respeito à diversidade.

Num tempo em que grande parte da esquerda institucionalizada se rende à tecnocracia ou se fecha em dogmas ideológicos, Mujica propôs algo diferente: uma política com alma e simplicidade. Seu exemplo mostra que é possível unir radicalidade e escuta, convicção e humildade. Ele mesmo dizia: “Não se trata de disputar certezas, mas de compartilhar perguntas e vivências”.

Seu legado interpela não apenas as direitas autoritárias, mas também as esquerdas dogmáticas. Sua espiritualidade laica é um convite a reconstruir uma governança popular e regenerativa, ancorada na simplicidade, no cuidado com a vida e no respeito à autonomia das consciências.

O exemplo de Mujica ajuda a desconstruir uma ideia comum: a de que ateus não acreditam em nada. Ele mostra que a espiritualidade pode existir sem deuses, assim como a ética não precisa de mandamentos externos. Ele acreditava na liberdade, na alegria compartilhada, na convivência e na responsabilidade coletiva. Não por acaso, suas convicções dialogam com autores como Albert Camus – que defendia a lucidez diante do absurdo – e com Michel Onfray, que propõe uma espiritualidade ateísta e centrada na arte, na natureza e no prazer enquanto resistência ao niilismo.

A espiritualidade laica é hoje uma força a ser reconhecida. Em um mundo marcado por crises ambientais, solapamento de sentidos, fanatismo religioso e mercantilização de tudo, ela oferece uma possibilidade concreta de reconexão com a vida. Trata-se de uma espiritualidade que não exige adesão a credos, mas convida ao compromisso com a existência humana, numa convivência saudável e solidária em “nossa casa comum”.

Essa espiritualidade pode beber de múltiplas fontes: do Zen budista à cosmologia ameríndia, da ecologia profunda ao existencialismo libertário. Daisetz T. Suzuki falava de uma espiritualidade atenta e presente. Fritjof Capra nos aponta a interdependência cósmica. Leonardo Boff nos alerta: ou cuidamos juntos da Terra, ou pereceremos juntos. Ailton Krenak propõe que voltemos a sonhar com mundos onde todos os seres caibam.

Seria revolucionário criar espaços de diálogo entre pessoas que se assumem como religiosas, pessoas “órfãs” de crenças e outras que buscam uma espiritualidade laica. Essa convivência plural, respeitosa e instigante, poderia gerar não apenas ricos intercâmbios de vivências, mas também novas formas de resistência à desumanização. “Pepe”, com sua prática de vida, mostra que a verdadeira espiritualidade é menos um conjunto de crenças e mais um modo de estar no mundo.

Em tempos de desumanização e pragmatismo cínico, talvez seja tempo de reconhecer, cultivar e potencializar — com lucidez e coragem — uma espiritualidade laica, popular e transformadora. Mujica deixou o exemplo. Cabe a nós reinventá-lo.

Domenico Corcione

O que Mujica encarna, mais do que um estilo pessoal, é uma forma de governar e viver com sentido, em contraste com a ortodoxia da esquerda institucional e o pragmatismo frio da política contemporânea. Seu exemplo obriga-nos a perguntar: é possível reconstruir uma governança que seja – ao mesmo tempo – ética, espiritual e popular, mesmo sem dogmas tradicionais nem referenciais religiosos institucionalizados?

O ex-presidente do Uruguai nunca escondeu sua condição de ateu, mas tampouco foi um niilista. Pelo contrário: sempre defendeu que a vida precisa de sentido, de cuidados e de direção. Recusava templos e doutrinas, mas exaltava a ternura, a simplicidade e a solidariedade como fundamentos de uma vida digna. Sua espiritualidade “laica” não era retórica: era uma prática.

Conhecido por viver em uma pequena chácara, recusar carros oficiais e doar boa parte do salário, Mujica ficou mundialmente conhecido como “o presidente mais pobre do mundo” — mas ele preferia ser chamado de “o mais livre”. Seu discurso na Rio+20, em 2012, tornou-se um marco da crítica à civilização do consumo: “Pobres não são os que têm pouco, mas os que querem infinitamente mais e nunca estão satisfeitos”.

Para “Pepe”, espiritualidade não se opõe à razão nem depende de religião: é o resultado de uma consciência crítica e amorosa da condição humana. Está no modo de viver, na sobriedade voluntária, na política como serviço, na escuta da natureza e no respeito à diversidade.

Num tempo em que grande parte da esquerda institucionalizada se rende à tecnocracia ou se fecha em dogmas ideológicos, Mujica propôs algo diferente: uma política com alma e simplicidade. Seu exemplo mostra que é possível unir radicalidade e escuta, convicção e humildade. Ele mesmo dizia: “Não se trata de disputar certezas, mas de compartilhar perguntas e vivências”.

Seu legado interpela não apenas as direitas autoritárias, mas também as esquerdas dogmáticas. Sua espiritualidade laica é um convite a reconstruir uma governança popular e regenerativa, ancorada na simplicidade, no cuidado com a vida e no respeito à autonomia das consciências.

O exemplo de Mujica ajuda a desconstruir uma ideia comum: a de que ateus não acreditam em nada. Ele mostra que a espiritualidade pode existir sem deuses, assim como a ética não precisa de mandamentos externos. Ele acreditava na liberdade, na alegria compartilhada, na convivência e na responsabilidade coletiva. Não por acaso, suas convicções dialogam com autores como Albert Camus – que defendia a lucidez diante do absurdo – e com Michel Onfray, que propõe uma espiritualidade ateísta e centrada na arte, na natureza e no prazer enquanto resistência ao niilismo.

A espiritualidade laica é hoje uma força a ser reconhecida. Em um mundo marcado por crises ambientais, solapamento de sentidos, fanatismo religioso e mercantilização de tudo, ela oferece uma possibilidade concreta de reconexão com a vida. Trata-se de uma espiritualidade que não exige adesão a credos, mas convida ao compromisso com a existência humana, numa convivência saudável e solidária em “nossa casa comum”.

Essa espiritualidade pode beber de múltiplas fontes: do Zen budista à cosmologia ameríndia, da ecologia profunda ao existencialismo libertário. Daisetz T. Suzuki falava de uma espiritualidade atenta e presente. Fritjof Capra nos aponta a interdependência cósmica. Leonardo Boff nos alerta: ou cuidamos juntos da Terra, ou pereceremos juntos. Ailton Krenak propõe que voltemos a sonhar com mundos onde todos os seres caibam.

Seria revolucionário criar espaços de diálogo entre pessoas que se assumem como religiosas, pessoas “órfãs” de crenças e outras que buscam uma espiritualidade laica. Essa convivência plural, respeitosa e instigante, poderia gerar não apenas ricos intercâmbios de vivências, mas também novas formas de resistência à desumanização. “Pepe”, com sua prática de vida, mostra que a verdadeira espiritualidade é menos um conjunto de crenças e mais um modo de estar no mundo.

Em tempos de desumanização e pragmatismo cínico, talvez seja tempo de reconhecer, cultivar e potencializar — com lucidez e coragem — uma espiritualidade laica, popular e transformadora. Mujica deixou o exemplo. Cabe a nós reinventá-lo.

Domenico Corcione

Assinar:

Comentários (Atom)