domingo, 16 de novembro de 2025

O duto do crime

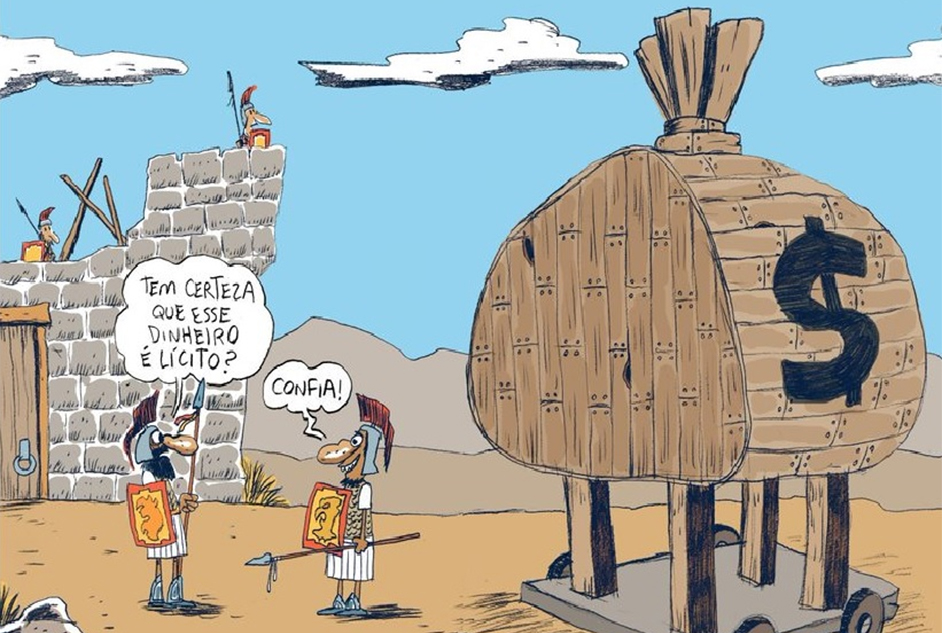

A principal instituição financeira do País, segundo os usuários, não é o Itaú, o Bradesco ou o Banco do Brasil, inconfundíveis e tradicionais, com suas logomarcas e cores próprias em cada esquina do Brasil, mas o Nubank, fintech criada em 2013 que não tem agências físicas, não capta depósitos e opera totalmente online por meio de aplicativos e da internet. É o que apurou um levantamento da empresa de pesquisas de mercado Okiar. O Nubank é preferido por 21,7% da população, o Itaú por uma parcela de 14,2% e o Bradesco, por 12%. Em outubro, seu valor de mercado, de 77,7 bilhões de dólares, superou, pela primeira vez, aquele da Petrobras, maior estatal brasileira e detentora do direito à exploração de milhões de barris de petróleo. PicPay, PagSeguro, XP Investimentos, Mercado Pago e C6 Bank são outros integrantes do que poderia ser chamado “Lado A” das fintechs. O lado B inclui o 2Go Bank e o InvBank, citados pela Polícia Federal como suspeitos de utilização pelo PCC para lavagem de dinheiro, o T10 Bank, usado em esquemas de criptomoedas em conexão com o crime organizado, e o BK Bank, braço financeiro do Primeiro Comando da Capital, entre várias instituições menos conhecidas.

Os lados A e B encontram-se tão distantes um do outro quanto as avenidas Faria Lima e Sapopemba, mas pertencem ao mesmo sistema financeiro, assim como as duas vias integram a cidade de São Paulo. Mas por que as fintechs passaram a ser usadas com tanta desenvoltura por criminosos? Há alguns motivos: regulação frouxa ou inexistente, dificuldade de rastreamento das transações e o uso desbragado de operações dissimuladas, entre elas as chamadas “contas-bolsão”, subterfúgio que permite esconder os donos do dinheiro. Essa flexibilidade, digamos assim, amparada no avanço tecnológico, transformou as instituições hitech na principal e mais eficiente alternativa aos bancos tradicionais para quem lava dinheiro e quer esconder o patrimônio. A lavanderia global tem novos sócios, está sob nova administração, e novos meios de entregar o serviço à clientela.

A existência de uma enorme zona cinzenta na qual operam as fintechs, a despeito do grupo de empreendimentos que aposta na idoneidade, deve-se, em grande medida, no caso brasileiro em particular, ao sucateamento das agências e atividades regulatórias, um dos entulhos criados pela criminalização do gasto público e da política fiscal pelo neoliberalismo, fato bem documentado em estudos de economistas. O uso crescente dessas instituições pelo crime organizado tem exigido um aperto fiscalizatório e tributário por iniciativa do Banco Central e do Ministério da Fazenda, mas o esforço encontra forte resistência no Congresso, dominado pelo Centrão, em conluio com o bolsonarismo. O Projeto de Lei que aumenta a tributação das bets e fintechs, gongado recentemente, continua a enfrentar resistências significativas no Parlamento, sob a desculpa esfarrapada de que os brasileiros não aguentam mais pagar impostos. Senadores avisaram o ministro Fernando Haddad ser alta a probabilidade de a medida, redesenhada pelo Executivo, ser novamente barrada.

O flagrante de fintechs a lavar dinheiro do crime na bem-sucedida Operação Carbono Oculto, da Polícia Federal, em plena Avenida Faria Lima, coração das finanças privadas nativas, alarmou o governo e ao menos três medidas foram tomadas. O BC aumentou as exigências de capital mínimo para as instituições, de 1 milhão para 9,2 milhões de reais, e decretou a extinção das “contas-bolsão”, usadas por facções. A Receita, por sua vez, anunciou a exigência de compartilhamento de informações a respeito das contas dos clientes, como se cobra das instituições tradicionais. Das cerca de 2 mil empresas em operação no mercado, estima-se que ao menos 500 teriam dificuldades para cumprir a regra de aumento de capital, o que tende a estimular um movimento de fusões e aquisições no setor.

Segundo Edemilson Paraná, professor de Economia Política na LUT University, da Finlândia, as medidas anunciadas pelas autoridades brasileiras representam um passo importante e necessário, mas não fecham todos os dutos. É preciso, defende, um esforço coordenado de regulação e controle, com supervisão ativa e colaborativa de diferentes órgãos e agências. Além de ampliar o escopo regulatório para alcançar as instituições financeiras não bancárias, ressalta Paraná, é preciso treinar e aparelhar adequadamente os órgãos de supervisão e controle, que hoje se encontram limitados em termos de infraestrutura de trabalho, particularmente de pessoal. É fundamental que esse esforço de supervisão, controle e até de coação seja articulado em termos de compartilhamento e coordenação de informações e ações entre os diferentes atores, frisa o economista.

“As medidas fecham algumas brechas, mas não todas, porque a questão principal são as normas de constituição de fundos de investimento pela Comissão de Valores Mobiliários. O Banco Central cobre uma parte do sistema, mas o principal está com a CVM. A identificação do CPF pela Receita é extremamente importante”, destaca Manfred Back, professor de Economia e ex-trader de renda variável. Para fechar ainda mais as válvulas de escape para a prática de crimes, prossegue Back, é necessária a unificação da fiscalização pelo BC. Hoje, só as fintechs que oferecem crédito dependem de uma aprovação da autoridade monetária. Com as medidas recentes, o problema não acaba, mas diminui. A questão maior, conclui o professor, é ética, e de livre iniciativa, de instituições aceitarem dinheiro sem perguntar a origem. “O problema a solucionar é o seguinte: quem fiscalizará os compliances?”

Para a advogada Lucía Ferrés, sócia da Ferrés Advogados, a CVM adota uma estratégia regulatória de comando e controle, o que demanda fiscalização intensiva e punição de todas as infrações apuradas. A escassez de recursos orçamentários frequentemente alegada pela autarquia compromete, entretanto, sua capacidade de executá-la. “O resultado inevitável é o comprometimento da supervisão preventiva eficaz no mercado, levando a uma atuação mais reativa, que responde a problemas estabelecidos em vez de antecipá-los. Uma fiscalização preventiva, ativa e abrangente é fundamental, e poderia, em tese, ter detectado vários esquemas fraudulentos como os investigados pela Operação Carbono Oculto. O que se viu ali e em inúmeros casos foi fiscalização muito aquém do necessário e investigação e reação tardia da CVM. O modelo regulatório atual da autarquia precisa ser debatido. É uma abordagem teórica que desencadeia resultados práticos”, sublinha Ferrés, autora de um livro sobre a regulação do mercado de valores mobiliários. CartaCapital perguntou à Comissão sobre a grave vulnerabilidade do sistema regulatório vigente no mercado de capitais, evidenciada nos crimes apontados pela Carbono Oculto, o modelo obsoleto e a falta de capacidade financeira. Recebeu uma resposta lacônica: “A CVM acompanha e analisa informações e movimentações relacionadas ao mercado de valores mobiliários, tomando medidas cabíveis, sempre que necessário. A Autarquia não comenta casos específicos”.

As normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo BC vão na direção correta ao ampliar as exigências prudenciais e tratar pontos de fragilidade que favoreciam a utilização das fintechs e demais instituições reguladas para lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas, destaca Marcel Mascarenhas, sócio do Warde Advogados e ex-Procurador-Geral-Adjunto do Banco Central. Ainda há, porém, desafios relevantes para a prevenção e o combate à criminalidade no setor financeiro, que exigem fiscalização contínua, articulação institucional e inteligência. Um ponto de preocupação, sublinha Mascarenhas, é a insuficiência do quadro de pessoal do Banco Central, no menor nível histórico, e a ausência de recursos, ou mesmo de autonomia orçamentária, para fazer frente ao dinamismo do crime organizado, que parece estar sempre um passo à frente da ação estatal. Uma demanda recorrente no mercado, prossegue o advogado, é o acesso rápido a informações sobre operações suspeitas. Isto é, quando um banco ou fintech identifica operação suspeita com algum cliente e comunica os indícios ao BC ou ao Conselho de Controle da Atividade Financeira, a informação nem sempre chega às demais instituições do mercado.

O BC fez ajustes na regulação do Pix e de outros serviços de pagamento para possibilitar compartilhamento de alertas entre as instituições reguladas. “A Resolução Conjunta CMN/BCB nº 6, de 2023, foi um notável esforço nesse sentido. O Regulamento do Pix também foi atualizado algumas vezes para possibilitar acesso mais amplo aos alertas de segurança relacionados a transações suspeitas”, diz Mascarenhas.

A expansão das fintechs, a falta de regulação e seu uso pela criminalidade preocupam além das fronteiras brasileiras. Não são poucos os alertas de elevação significativa do risco de contaminação do conjunto do sistema financeiro, cada vez mais interligado, fator explosivo diante da probabilidade considerada elevada de uma nova crise financeira global. O mundo precisa ficar de olho em fintechs, fundos hedge, seguradoras, fundos de pensão, fundos de investimento e outras instituições não bancárias, menos supervisionadas, mas detentoras de metade dos ativos financeiros mundiais e do volume diário no mercado cambial, anotou o Fundo Monetário Internacional em alerta emitido em meados deste mês sobre novos riscos para a estabilidade financeira do planeta. “Os formuladores de políticas devem fortalecer a supervisão dos intermediários financeiros não bancários, cuja crescente interconexão com os bancos pode exacerbar choques adversos”, afirma o economista Tobias Adrian, conselheiro e diretor do Departamento de Mercados Monetários e de Capitais do FMI. Adrian lidera o trabalho da instituição em supervisão e capacitação, políticas monetárias e macroprudenciais, regulação financeira, gestão da dívida e mercados de capitais. Foi vice-presidente sênior do Federal Reserve de Nova York e lecionou nas universidades de Princeton e de Nova York.

A valorização excessiva de ativos e as pressões nos principais mercados de títulos soberanos, prossegue Adrian, mantêm elevados os riscos de instabilidade em meio à crescente incerteza econômica. As vulnerabilidades podem ser amplificadas pelo crescimento das instituições financeiras não bancárias, devido à sua importância cada vez maior como formadoras de mercado, provedoras de liquidez e intermediárias nos mercados de crédito privado, imobiliário e de criptomoedas. “Conforme detalhamos em nosso novo Relatório de Estabilidade Financeira Global, os testes de estresse mostram que as vulnerabilidades desses intermediários não bancários podem transmitir-se rapidamente ao sistema bancário central, amplificando os choques e complicando o gerenciamento de crises”, acrescenta o economista.

Seguradoras, fundos de pensão e fundos de investimento, apesar de não captarem depósitos, desempenham um papel cada vez mais importante nos mercados globais. Essa mudança na intermediação financeira exige uma abordagem mais abrangente e voltada para o futuro na avaliação de riscos. Ao contrário dos bancos, as instituições não bancárias, em sua maioria, operam sob uma regulamentação prudencial mais branda. Além disso, muitas proveem informações limitadas sobre ativos, alavancagem e liquidez, o que dificulta a detecção de vulnerabilidades. Elas podem facilitar as atividades do mercado de capitais e canalizar crédito para tomadores, prossegue Adrian, mas a sua expansão também “aumenta a tomada de riscos e a interconexão no sistema financeiro”. Nos Estados Unidos e na Zona do Euro, diz o economista do FMI, muitos bancos têm exposições a instituições não bancárias que excedem seu capital de Nível 1, reserva crucial que permite a uma instituição absorver perdas e manter-se estável em tempos de crise. Da mesma forma, as fintechs e assemelhadas agora respondem por metade do volume diário de negócios no mercado cambial, mais que o dobro de sua participação há 25 anos, como demonstramos no Relatório de Estabilidade Financeira Global.

Fontes do governo brasileiro confirmam um crescimento exponencial das chamadas NBFI, as Non-Bank Financial Intermediaries Institutions. Ou seja, instituições que não são bancos, mas fazem intermediação financeira. A participação dos hedge funds nos leilões do Tesouro, seja o canadense, o norte-americano ou o inglês, expandiu-se vertiginosamente. A liquidez hoje está muito mais nesses empreendimentos do que nos bancos, apontam relatórios internacionais. Muitas vezes um Banco Central ou autoriza e não regula e supervisiona adequadamente, ou nem autoriza, nem regula, nem supervisiona essas instituições. O BC brasileiro não tem nenhum poder sobre os hedge funds atualmente. E a maior parte dos títulos públicos do País, que é o que realmente importa para as oscilações da curva de juros, está nas mãos deles.

Há uma discussão crucial nessa área, não só no Brasil. O Banco Central da Inglaterra, após o fracasso do plano econômico da ex-primeira-ministra conservadora Liz Truss, criou infraestruturas para injetar liquidez nesses fundos, casos eles venham a enfrentar problemas. O motivo? Eles ficaram grandes demais para quebrar. Ou seja, oferecem um risco nada desprezível ao sistema financeiro da ilha. Ao contrário dos BCs usuais como concebidos originalmente, onde a infraestrutura para prover liquidez só pode ser acionada por bancos, na Inglaterra atual, a função abrange fundos de pensão e seguradoras. O Fed, Banco Central dos Estados Unidos, também criou uma repo facility, mecanismo de recompra ao alcance de autoridades monetárias estrangeiras, para dar liquidez aos hedge funds. O Banco do Canadá aumentou, por sua vez, a abrangência da infraestrutura para prover liquidez. O Financial Stability Board, instituição da qual o Brasil faz parte, e os reguladores de mercado alemães têm afirmado que não pretendem apenas dar liquidez para instituições não bancárias quando preciso, mas supervisioná-las e regulá-las.

Economistas do setor financeiro e o próprio BC nacional defendem uma proposta de emenda constitucional que permita o aumento do perímetro regulatório para alcançar esse tipo de empreendimento e reduzir o risco do sistema, em sintonia com as tendências internacionais mais avançadas. Uma complicação adicional é a conexão direta entre as fintechs de pagamento e os criptoativos, principalmente stable coins vinculados ao dólar, com status formal elevado por decisão do governo Trump.

“Os sinais de alerta estão por toda parte e são perturbadoramente familiares. Os preços dos ativos estão subindo muito além do que pode ser justificado pelos fundamentos subjacentes, enquanto as instituições financeiras não bancárias agora desempenham um papel semelhante ao dos ‘bancos paralelos’ na crise financeira de 2008. Ao mesmo tempo, a ascensão das stable coins levou os bancos regulamentados para o mundo opaco das criptomoedas, e vastas somas de capital especulativo inundam as ações de Inteligência Artificial, impulsionadas mais pela euforia do que por retornos comprovados”, elencou em artigo recente a economista Jayati Ghosh, professora na Universidade de Massachusetts Amherst e copresidente da Comissão Independente para a Reforma da Tributação Corporativa Internacional. “O desmantelamento das já frágeis regulamentações financeiras sob o governo do presidente Donald Trump só agravou a ameaça.” Crime e crise, neste caso, andam perigosamente juntos.

Os lados A e B encontram-se tão distantes um do outro quanto as avenidas Faria Lima e Sapopemba, mas pertencem ao mesmo sistema financeiro, assim como as duas vias integram a cidade de São Paulo. Mas por que as fintechs passaram a ser usadas com tanta desenvoltura por criminosos? Há alguns motivos: regulação frouxa ou inexistente, dificuldade de rastreamento das transações e o uso desbragado de operações dissimuladas, entre elas as chamadas “contas-bolsão”, subterfúgio que permite esconder os donos do dinheiro. Essa flexibilidade, digamos assim, amparada no avanço tecnológico, transformou as instituições hitech na principal e mais eficiente alternativa aos bancos tradicionais para quem lava dinheiro e quer esconder o patrimônio. A lavanderia global tem novos sócios, está sob nova administração, e novos meios de entregar o serviço à clientela.

A existência de uma enorme zona cinzenta na qual operam as fintechs, a despeito do grupo de empreendimentos que aposta na idoneidade, deve-se, em grande medida, no caso brasileiro em particular, ao sucateamento das agências e atividades regulatórias, um dos entulhos criados pela criminalização do gasto público e da política fiscal pelo neoliberalismo, fato bem documentado em estudos de economistas. O uso crescente dessas instituições pelo crime organizado tem exigido um aperto fiscalizatório e tributário por iniciativa do Banco Central e do Ministério da Fazenda, mas o esforço encontra forte resistência no Congresso, dominado pelo Centrão, em conluio com o bolsonarismo. O Projeto de Lei que aumenta a tributação das bets e fintechs, gongado recentemente, continua a enfrentar resistências significativas no Parlamento, sob a desculpa esfarrapada de que os brasileiros não aguentam mais pagar impostos. Senadores avisaram o ministro Fernando Haddad ser alta a probabilidade de a medida, redesenhada pelo Executivo, ser novamente barrada.

O flagrante de fintechs a lavar dinheiro do crime na bem-sucedida Operação Carbono Oculto, da Polícia Federal, em plena Avenida Faria Lima, coração das finanças privadas nativas, alarmou o governo e ao menos três medidas foram tomadas. O BC aumentou as exigências de capital mínimo para as instituições, de 1 milhão para 9,2 milhões de reais, e decretou a extinção das “contas-bolsão”, usadas por facções. A Receita, por sua vez, anunciou a exigência de compartilhamento de informações a respeito das contas dos clientes, como se cobra das instituições tradicionais. Das cerca de 2 mil empresas em operação no mercado, estima-se que ao menos 500 teriam dificuldades para cumprir a regra de aumento de capital, o que tende a estimular um movimento de fusões e aquisições no setor.

Segundo Edemilson Paraná, professor de Economia Política na LUT University, da Finlândia, as medidas anunciadas pelas autoridades brasileiras representam um passo importante e necessário, mas não fecham todos os dutos. É preciso, defende, um esforço coordenado de regulação e controle, com supervisão ativa e colaborativa de diferentes órgãos e agências. Além de ampliar o escopo regulatório para alcançar as instituições financeiras não bancárias, ressalta Paraná, é preciso treinar e aparelhar adequadamente os órgãos de supervisão e controle, que hoje se encontram limitados em termos de infraestrutura de trabalho, particularmente de pessoal. É fundamental que esse esforço de supervisão, controle e até de coação seja articulado em termos de compartilhamento e coordenação de informações e ações entre os diferentes atores, frisa o economista.

“As medidas fecham algumas brechas, mas não todas, porque a questão principal são as normas de constituição de fundos de investimento pela Comissão de Valores Mobiliários. O Banco Central cobre uma parte do sistema, mas o principal está com a CVM. A identificação do CPF pela Receita é extremamente importante”, destaca Manfred Back, professor de Economia e ex-trader de renda variável. Para fechar ainda mais as válvulas de escape para a prática de crimes, prossegue Back, é necessária a unificação da fiscalização pelo BC. Hoje, só as fintechs que oferecem crédito dependem de uma aprovação da autoridade monetária. Com as medidas recentes, o problema não acaba, mas diminui. A questão maior, conclui o professor, é ética, e de livre iniciativa, de instituições aceitarem dinheiro sem perguntar a origem. “O problema a solucionar é o seguinte: quem fiscalizará os compliances?”

Para a advogada Lucía Ferrés, sócia da Ferrés Advogados, a CVM adota uma estratégia regulatória de comando e controle, o que demanda fiscalização intensiva e punição de todas as infrações apuradas. A escassez de recursos orçamentários frequentemente alegada pela autarquia compromete, entretanto, sua capacidade de executá-la. “O resultado inevitável é o comprometimento da supervisão preventiva eficaz no mercado, levando a uma atuação mais reativa, que responde a problemas estabelecidos em vez de antecipá-los. Uma fiscalização preventiva, ativa e abrangente é fundamental, e poderia, em tese, ter detectado vários esquemas fraudulentos como os investigados pela Operação Carbono Oculto. O que se viu ali e em inúmeros casos foi fiscalização muito aquém do necessário e investigação e reação tardia da CVM. O modelo regulatório atual da autarquia precisa ser debatido. É uma abordagem teórica que desencadeia resultados práticos”, sublinha Ferrés, autora de um livro sobre a regulação do mercado de valores mobiliários. CartaCapital perguntou à Comissão sobre a grave vulnerabilidade do sistema regulatório vigente no mercado de capitais, evidenciada nos crimes apontados pela Carbono Oculto, o modelo obsoleto e a falta de capacidade financeira. Recebeu uma resposta lacônica: “A CVM acompanha e analisa informações e movimentações relacionadas ao mercado de valores mobiliários, tomando medidas cabíveis, sempre que necessário. A Autarquia não comenta casos específicos”.

As normas editadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo BC vão na direção correta ao ampliar as exigências prudenciais e tratar pontos de fragilidade que favoreciam a utilização das fintechs e demais instituições reguladas para lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas, destaca Marcel Mascarenhas, sócio do Warde Advogados e ex-Procurador-Geral-Adjunto do Banco Central. Ainda há, porém, desafios relevantes para a prevenção e o combate à criminalidade no setor financeiro, que exigem fiscalização contínua, articulação institucional e inteligência. Um ponto de preocupação, sublinha Mascarenhas, é a insuficiência do quadro de pessoal do Banco Central, no menor nível histórico, e a ausência de recursos, ou mesmo de autonomia orçamentária, para fazer frente ao dinamismo do crime organizado, que parece estar sempre um passo à frente da ação estatal. Uma demanda recorrente no mercado, prossegue o advogado, é o acesso rápido a informações sobre operações suspeitas. Isto é, quando um banco ou fintech identifica operação suspeita com algum cliente e comunica os indícios ao BC ou ao Conselho de Controle da Atividade Financeira, a informação nem sempre chega às demais instituições do mercado.

O BC fez ajustes na regulação do Pix e de outros serviços de pagamento para possibilitar compartilhamento de alertas entre as instituições reguladas. “A Resolução Conjunta CMN/BCB nº 6, de 2023, foi um notável esforço nesse sentido. O Regulamento do Pix também foi atualizado algumas vezes para possibilitar acesso mais amplo aos alertas de segurança relacionados a transações suspeitas”, diz Mascarenhas.

A expansão das fintechs, a falta de regulação e seu uso pela criminalidade preocupam além das fronteiras brasileiras. Não são poucos os alertas de elevação significativa do risco de contaminação do conjunto do sistema financeiro, cada vez mais interligado, fator explosivo diante da probabilidade considerada elevada de uma nova crise financeira global. O mundo precisa ficar de olho em fintechs, fundos hedge, seguradoras, fundos de pensão, fundos de investimento e outras instituições não bancárias, menos supervisionadas, mas detentoras de metade dos ativos financeiros mundiais e do volume diário no mercado cambial, anotou o Fundo Monetário Internacional em alerta emitido em meados deste mês sobre novos riscos para a estabilidade financeira do planeta. “Os formuladores de políticas devem fortalecer a supervisão dos intermediários financeiros não bancários, cuja crescente interconexão com os bancos pode exacerbar choques adversos”, afirma o economista Tobias Adrian, conselheiro e diretor do Departamento de Mercados Monetários e de Capitais do FMI. Adrian lidera o trabalho da instituição em supervisão e capacitação, políticas monetárias e macroprudenciais, regulação financeira, gestão da dívida e mercados de capitais. Foi vice-presidente sênior do Federal Reserve de Nova York e lecionou nas universidades de Princeton e de Nova York.

A valorização excessiva de ativos e as pressões nos principais mercados de títulos soberanos, prossegue Adrian, mantêm elevados os riscos de instabilidade em meio à crescente incerteza econômica. As vulnerabilidades podem ser amplificadas pelo crescimento das instituições financeiras não bancárias, devido à sua importância cada vez maior como formadoras de mercado, provedoras de liquidez e intermediárias nos mercados de crédito privado, imobiliário e de criptomoedas. “Conforme detalhamos em nosso novo Relatório de Estabilidade Financeira Global, os testes de estresse mostram que as vulnerabilidades desses intermediários não bancários podem transmitir-se rapidamente ao sistema bancário central, amplificando os choques e complicando o gerenciamento de crises”, acrescenta o economista.

Seguradoras, fundos de pensão e fundos de investimento, apesar de não captarem depósitos, desempenham um papel cada vez mais importante nos mercados globais. Essa mudança na intermediação financeira exige uma abordagem mais abrangente e voltada para o futuro na avaliação de riscos. Ao contrário dos bancos, as instituições não bancárias, em sua maioria, operam sob uma regulamentação prudencial mais branda. Além disso, muitas proveem informações limitadas sobre ativos, alavancagem e liquidez, o que dificulta a detecção de vulnerabilidades. Elas podem facilitar as atividades do mercado de capitais e canalizar crédito para tomadores, prossegue Adrian, mas a sua expansão também “aumenta a tomada de riscos e a interconexão no sistema financeiro”. Nos Estados Unidos e na Zona do Euro, diz o economista do FMI, muitos bancos têm exposições a instituições não bancárias que excedem seu capital de Nível 1, reserva crucial que permite a uma instituição absorver perdas e manter-se estável em tempos de crise. Da mesma forma, as fintechs e assemelhadas agora respondem por metade do volume diário de negócios no mercado cambial, mais que o dobro de sua participação há 25 anos, como demonstramos no Relatório de Estabilidade Financeira Global.

Fontes do governo brasileiro confirmam um crescimento exponencial das chamadas NBFI, as Non-Bank Financial Intermediaries Institutions. Ou seja, instituições que não são bancos, mas fazem intermediação financeira. A participação dos hedge funds nos leilões do Tesouro, seja o canadense, o norte-americano ou o inglês, expandiu-se vertiginosamente. A liquidez hoje está muito mais nesses empreendimentos do que nos bancos, apontam relatórios internacionais. Muitas vezes um Banco Central ou autoriza e não regula e supervisiona adequadamente, ou nem autoriza, nem regula, nem supervisiona essas instituições. O BC brasileiro não tem nenhum poder sobre os hedge funds atualmente. E a maior parte dos títulos públicos do País, que é o que realmente importa para as oscilações da curva de juros, está nas mãos deles.

Há uma discussão crucial nessa área, não só no Brasil. O Banco Central da Inglaterra, após o fracasso do plano econômico da ex-primeira-ministra conservadora Liz Truss, criou infraestruturas para injetar liquidez nesses fundos, casos eles venham a enfrentar problemas. O motivo? Eles ficaram grandes demais para quebrar. Ou seja, oferecem um risco nada desprezível ao sistema financeiro da ilha. Ao contrário dos BCs usuais como concebidos originalmente, onde a infraestrutura para prover liquidez só pode ser acionada por bancos, na Inglaterra atual, a função abrange fundos de pensão e seguradoras. O Fed, Banco Central dos Estados Unidos, também criou uma repo facility, mecanismo de recompra ao alcance de autoridades monetárias estrangeiras, para dar liquidez aos hedge funds. O Banco do Canadá aumentou, por sua vez, a abrangência da infraestrutura para prover liquidez. O Financial Stability Board, instituição da qual o Brasil faz parte, e os reguladores de mercado alemães têm afirmado que não pretendem apenas dar liquidez para instituições não bancárias quando preciso, mas supervisioná-las e regulá-las.

Economistas do setor financeiro e o próprio BC nacional defendem uma proposta de emenda constitucional que permita o aumento do perímetro regulatório para alcançar esse tipo de empreendimento e reduzir o risco do sistema, em sintonia com as tendências internacionais mais avançadas. Uma complicação adicional é a conexão direta entre as fintechs de pagamento e os criptoativos, principalmente stable coins vinculados ao dólar, com status formal elevado por decisão do governo Trump.

“Os sinais de alerta estão por toda parte e são perturbadoramente familiares. Os preços dos ativos estão subindo muito além do que pode ser justificado pelos fundamentos subjacentes, enquanto as instituições financeiras não bancárias agora desempenham um papel semelhante ao dos ‘bancos paralelos’ na crise financeira de 2008. Ao mesmo tempo, a ascensão das stable coins levou os bancos regulamentados para o mundo opaco das criptomoedas, e vastas somas de capital especulativo inundam as ações de Inteligência Artificial, impulsionadas mais pela euforia do que por retornos comprovados”, elencou em artigo recente a economista Jayati Ghosh, professora na Universidade de Massachusetts Amherst e copresidente da Comissão Independente para a Reforma da Tributação Corporativa Internacional. “O desmantelamento das já frágeis regulamentações financeiras sob o governo do presidente Donald Trump só agravou a ameaça.” Crime e crise, neste caso, andam perigosamente juntos.

Big deals

No dia 27 de outubro, a OpenAI publicou uma carta aberta, exortando o governo dos Estados Unidos da América a investir na rede energética. Não surpreende. Dias antes, tinha divulgado o acordo com a Oracle para a construção de novos data centers. Esta infraestrutura, a somar a outros data centers já anunciados, só será rentável com energia barata. No seu mais recente relatório, a Agência Internacional de Energia (AIE) estima que o consumo de energia dos data centers atinja 945TWh em 2030, o dobro face ao valor de 415TWh, no ano passado.

O custo ambiental associado é brutal. Atualmente, apenas 27% da energia consumida nos data centers provém de energias renováveis (solar, eólica e hídrica). O gás natural representa 26% da energia consumida, mas estima-se um crescimento significativo face às políticas pró-gás da Administração Trump e uma vez que os data centers serão na sua maioria construídos nos EUA.

Ao custo ambiental soma-se o custo financeiro da construção das infraestruturas de produção de energia. Esse, a ser partilhado com os consumidores. O objetivo da carta é que o Estado (americano e os demais onde data centers sejam anunciados – e há vários anunciados na Europa) suporte o investimento. O Estado são os cidadãos, como consumidores – cuja fatura de eletricidade aumenta – e como contribuintes, impostos que serão priorizados para este fim ou para suportar os juros da dívida pública emitida para construir a infraestrutura. E, embora não se questione o papel do Estado na construção de infraestruturas básicas, importa ter presente que este aumento exponencial de capacidade só é necessário porque as big tech recusam qualquer limitação à quantidade de energia consumida 24/h dia, sete dias por semana.

Ou seja, a OpenAI quer uma infraestrutura paga pelos consumidores/contribuintes para permitir um consumo a 100%, a 100% do tempo. Na perspetiva do seu negócio, é totalmente justificável. Se todos os utilizadores, às 24 horas do dia 31 de dezembro, pretenderem converter uma foto ao estilo de um desenho animado japonês, deverão poder fazê-lo. Mas numa perspetiva de gestão de recursos, que são finitos e que têm um impacto ambiental muito significativo, impõe-se regulação para uma gestão eficiente da rede elétrica, que é um bem comum.

O consumo de água e o stresse provocado nos lençóis freáticos é outro dark side do negócio, que a OpenAI prefere não abordar na carta aberta. Os chips são sensíveis e para garantir o seu bom funcionamento há que construir os data centers em locais de baixa humidade, com temperaturas amenas (idealmente entre 18°C e 27°C) e com acesso a água. E, embora água dessalinizada possa ser utilizada, as empresas preferem utilizar água doce, pois provoca menos danos no equipamento. Chama-se nuvem, mas os data centers não estão no céu, mas no solo, em zonas com climas áridos, onde os lençóis freáticos já estão muito stressados pelo consumo agrícola e humano.

As big tech têm recusado divulgar dados exatos sobre a utilização quer de energia, quer de água, nos data centers. Na sequência de um estudo aprofundado realizado pela conceituada MIT Technology Review (a revista do Instituto de Tecnologia de Massachusetts), a Google divulgou que cada promp consumia em média 0.26 mililitros de água. Mas o número por si não significa nada. O objetivo, aliás, parece ser tranquilizar-nos. Afinal, o que são cinco gotas de água… Mas tal é enganador. O Lawrence Berkeley National Laboratory estimou que, em 2023, o consumo de água pelos data centers localizados no território americano atingiu 64 mil milhões de litros e que, em 2028, tal valor poderá quadriplicar, face aos constantes anúncios de novas infraestruturas. Se a utilização de água potável de rios e lençóis freáticos não for regulada, o custo para a ecologia e as populações locais será suportado pela comunidade e não pelos acionistas das big tech. Afinal, em 2028 não vai chover quatro vezes mais…

As ações da Oracle e de outras big tech continuarão a valorizar-se a cada novo anúncio. E com razão… Afinal, grande parte dos investimentos (e dos custos associados) é suportada pelo contribuinte e não pelo acionista. Assim será, enquanto os Estados não assumirem uma regulação efetiva das infraestruturas.

O custo ambiental associado é brutal. Atualmente, apenas 27% da energia consumida nos data centers provém de energias renováveis (solar, eólica e hídrica). O gás natural representa 26% da energia consumida, mas estima-se um crescimento significativo face às políticas pró-gás da Administração Trump e uma vez que os data centers serão na sua maioria construídos nos EUA.

Ao custo ambiental soma-se o custo financeiro da construção das infraestruturas de produção de energia. Esse, a ser partilhado com os consumidores. O objetivo da carta é que o Estado (americano e os demais onde data centers sejam anunciados – e há vários anunciados na Europa) suporte o investimento. O Estado são os cidadãos, como consumidores – cuja fatura de eletricidade aumenta – e como contribuintes, impostos que serão priorizados para este fim ou para suportar os juros da dívida pública emitida para construir a infraestrutura. E, embora não se questione o papel do Estado na construção de infraestruturas básicas, importa ter presente que este aumento exponencial de capacidade só é necessário porque as big tech recusam qualquer limitação à quantidade de energia consumida 24/h dia, sete dias por semana.

Ou seja, a OpenAI quer uma infraestrutura paga pelos consumidores/contribuintes para permitir um consumo a 100%, a 100% do tempo. Na perspetiva do seu negócio, é totalmente justificável. Se todos os utilizadores, às 24 horas do dia 31 de dezembro, pretenderem converter uma foto ao estilo de um desenho animado japonês, deverão poder fazê-lo. Mas numa perspetiva de gestão de recursos, que são finitos e que têm um impacto ambiental muito significativo, impõe-se regulação para uma gestão eficiente da rede elétrica, que é um bem comum.

O consumo de água e o stresse provocado nos lençóis freáticos é outro dark side do negócio, que a OpenAI prefere não abordar na carta aberta. Os chips são sensíveis e para garantir o seu bom funcionamento há que construir os data centers em locais de baixa humidade, com temperaturas amenas (idealmente entre 18°C e 27°C) e com acesso a água. E, embora água dessalinizada possa ser utilizada, as empresas preferem utilizar água doce, pois provoca menos danos no equipamento. Chama-se nuvem, mas os data centers não estão no céu, mas no solo, em zonas com climas áridos, onde os lençóis freáticos já estão muito stressados pelo consumo agrícola e humano.

As big tech têm recusado divulgar dados exatos sobre a utilização quer de energia, quer de água, nos data centers. Na sequência de um estudo aprofundado realizado pela conceituada MIT Technology Review (a revista do Instituto de Tecnologia de Massachusetts), a Google divulgou que cada promp consumia em média 0.26 mililitros de água. Mas o número por si não significa nada. O objetivo, aliás, parece ser tranquilizar-nos. Afinal, o que são cinco gotas de água… Mas tal é enganador. O Lawrence Berkeley National Laboratory estimou que, em 2023, o consumo de água pelos data centers localizados no território americano atingiu 64 mil milhões de litros e que, em 2028, tal valor poderá quadriplicar, face aos constantes anúncios de novas infraestruturas. Se a utilização de água potável de rios e lençóis freáticos não for regulada, o custo para a ecologia e as populações locais será suportado pela comunidade e não pelos acionistas das big tech. Afinal, em 2028 não vai chover quatro vezes mais…

As ações da Oracle e de outras big tech continuarão a valorizar-se a cada novo anúncio. E com razão… Afinal, grande parte dos investimentos (e dos custos associados) é suportada pelo contribuinte e não pelo acionista. Assim será, enquanto os Estados não assumirem uma regulação efetiva das infraestruturas.

As questões da Inteligência Artificial

Tudo está no começo, as questões surgem, possíveis soluções, expectantes afirmações quanto às derrotas e incertezas na rotina do mundo. Algumas profissões deixarão de existir, já sabemos. Os mais eufóricos aplaudem sem hesitar essa invenção no campo da ciência e tecnologia. Certamente fará com que a humanidade adquira mais conhecimento com muitos ganhos. Já começa a provar isso no uso de nossas atividades, gerando boas expectativas em setores diversos.

Com o abrigo dessa senhora que vem para solucionar questões, desamarrar nós, a humanidade caminhará por outros rumos, não há dúvida. Obstáculos intransponíveis serão superados na passagem da existência. Viveremos melhor com a sua chegada, ela não veio para fazer a maldade, alguns observam. Celebram a portentosa aparição da deusa com atuação incrível para melhorar o nível de vida em nosso estar no mundo.

Mas preocupa o seu uso por esse agente dotado de razão e emoção, o que se desvia da ternura com facilidade, se contradiz na essência porque ainda não conseguiu se libertar da fera que habita em si mesmo. Convive com ela entre incômodos, numa fome sem precedentes, desde o tempo das cavernas. Sanha que muitas vezes se apresenta com as manadas alucinadas e faz horrores em nosso planeta. Na busca do poder, incorrigível, gosta de inventar o extermínio de inocentes, milhões foram levados para o matadouro e reduzidos a cinzas. Como ele gosta de ser o dono de um poder absoluto no império da tragicidade. Às vezes, mata com prazer o semelhante e não enterra

Esse agente ativo, animal político e social, sempre foi a fera de si mesmo. Em sua caminhada famosa dominou o gigante Polifemo, desencantou medusas, descobriu novos mundos de gente remota habitado. Construiu arranha-céus, foi à lua e pretende instalar sua maneira de civilizar o mundo em outros planetas. Busca uma saída para sobreviver no aceno das galáxias ante as previsões temerárias. E, nessa chegada agora com uma inteligência metálica como outro suporte, anunciando que melhor será a vida, compreendida, dominada, usada para se obter benesses, faz pensar enquanto as estações passam indiferentes ao que nós somos em nossa mãe terra.

Outros momentos históricos foram marcados na humanidade como importantes por suas descobertas científicas, que impulsionaram a vida para o bem, e também para o mal. Recordemos o caso de Madame Curie, a primeira mulher que recebeu o Prêmio Nobel duas vezes, em áreas diferentes da ciência. A primeira que ingressou na Academia de Ciências da França. A primeira vítima do machismo cerrado em nações poderosas da Europa, como a França, mas que superou todas as adversidades que se colocaram na sua frente para que não fosse reconhecida a sua dignidade como uma genial cientista.

Pioneira nos estudos da radioatividade, descobriu os elementos rádio e polônio, foi fantástico como sua inteligência impactante abalou a Europa do século XX. Lançou as bases para a física nuclear. Suas pesquisas sobre a natureza da radiação, mesmo em condições precárias, que afetaram a sua saúde, forneceram a base teórica para o desenvolvimento da energia nuclear, que é a base da bomba atômica.

Encontramos na radioatividade descoberta por Curie resultados positivos e negativos. Se as suas descobertas revolucionárias têm aplicações na radioterapia para tratamento do câncer, por exemplo, foram utilizadas infelizmente na guerra com a bomba atômica. Foi então que se cometeu pelo mau uso da descoberta com amor à ciência e à humanidade as tragédias de Hiroshima e Nagasaki.

O que pode advir de negativo com a chegada da Inteligência Artificial? Eu me pergunto se eliminará os escritores de ficção e poesia. Na torcida para que isso nunca aconteça, seja o melhor para a humanidade, resolvi escrever o poema que transcrevo abaixo.

A Canção Reconquistada

O que me diz Hiroshima

negras vastidões desoladas,

o que me diz Nagasaki

ares roxos do sombrio cortejo,

o que me diz o ditador

galope insano do medo,

o que me diz a fera branca

fome louca de réu negro.

Sem esquecer a razão,

sem esquecer o coração,

sem esquecer a oração,

reconquista-se a canção,

é o que me diz a lição.

E sobre ti, vasta emoção

de rosa branca em floração,

cantares de amor choverão.

Cyro de Mattos

Com o abrigo dessa senhora que vem para solucionar questões, desamarrar nós, a humanidade caminhará por outros rumos, não há dúvida. Obstáculos intransponíveis serão superados na passagem da existência. Viveremos melhor com a sua chegada, ela não veio para fazer a maldade, alguns observam. Celebram a portentosa aparição da deusa com atuação incrível para melhorar o nível de vida em nosso estar no mundo.

Mas preocupa o seu uso por esse agente dotado de razão e emoção, o que se desvia da ternura com facilidade, se contradiz na essência porque ainda não conseguiu se libertar da fera que habita em si mesmo. Convive com ela entre incômodos, numa fome sem precedentes, desde o tempo das cavernas. Sanha que muitas vezes se apresenta com as manadas alucinadas e faz horrores em nosso planeta. Na busca do poder, incorrigível, gosta de inventar o extermínio de inocentes, milhões foram levados para o matadouro e reduzidos a cinzas. Como ele gosta de ser o dono de um poder absoluto no império da tragicidade. Às vezes, mata com prazer o semelhante e não enterra

Esse agente ativo, animal político e social, sempre foi a fera de si mesmo. Em sua caminhada famosa dominou o gigante Polifemo, desencantou medusas, descobriu novos mundos de gente remota habitado. Construiu arranha-céus, foi à lua e pretende instalar sua maneira de civilizar o mundo em outros planetas. Busca uma saída para sobreviver no aceno das galáxias ante as previsões temerárias. E, nessa chegada agora com uma inteligência metálica como outro suporte, anunciando que melhor será a vida, compreendida, dominada, usada para se obter benesses, faz pensar enquanto as estações passam indiferentes ao que nós somos em nossa mãe terra.

Outros momentos históricos foram marcados na humanidade como importantes por suas descobertas científicas, que impulsionaram a vida para o bem, e também para o mal. Recordemos o caso de Madame Curie, a primeira mulher que recebeu o Prêmio Nobel duas vezes, em áreas diferentes da ciência. A primeira que ingressou na Academia de Ciências da França. A primeira vítima do machismo cerrado em nações poderosas da Europa, como a França, mas que superou todas as adversidades que se colocaram na sua frente para que não fosse reconhecida a sua dignidade como uma genial cientista.

Pioneira nos estudos da radioatividade, descobriu os elementos rádio e polônio, foi fantástico como sua inteligência impactante abalou a Europa do século XX. Lançou as bases para a física nuclear. Suas pesquisas sobre a natureza da radiação, mesmo em condições precárias, que afetaram a sua saúde, forneceram a base teórica para o desenvolvimento da energia nuclear, que é a base da bomba atômica.

Encontramos na radioatividade descoberta por Curie resultados positivos e negativos. Se as suas descobertas revolucionárias têm aplicações na radioterapia para tratamento do câncer, por exemplo, foram utilizadas infelizmente na guerra com a bomba atômica. Foi então que se cometeu pelo mau uso da descoberta com amor à ciência e à humanidade as tragédias de Hiroshima e Nagasaki.

O que pode advir de negativo com a chegada da Inteligência Artificial? Eu me pergunto se eliminará os escritores de ficção e poesia. Na torcida para que isso nunca aconteça, seja o melhor para a humanidade, resolvi escrever o poema que transcrevo abaixo.

A Canção Reconquistada

O que me diz Hiroshima

negras vastidões desoladas,

o que me diz Nagasaki

ares roxos do sombrio cortejo,

o que me diz o ditador

galope insano do medo,

o que me diz a fera branca

fome louca de réu negro.

Sem esquecer a razão,

sem esquecer o coração,

sem esquecer a oração,

reconquista-se a canção,

é o que me diz a lição.

E sobre ti, vasta emoção

de rosa branca em floração,

cantares de amor choverão.

Cyro de Mattos

A nova vergonha: Quando o ódio tem wi-fi…

“A violência contra as mulheres já não se esconde. Está online. Ri-se em público. E tem fãs. O que devia chocar, diverte. O que devia ser crime, viraliza. O que devia ser punição, é conteúdo.”

Há uma violência que cresce em silêncio, mas à vista de todos. Não se ouve nos tribunais, não deixa nódoas negras, não chega à esquadra. Vive dentro de um ecrã. Respira em comentários. Propaga-se em partilhas e vídeos que se tornam virais.

É o ódio digital. E o mais assustador é que já não se esconde. Ri-se, tem público, faz likes.

Os novos agressores já não usam força física. Usam palavras, câmaras e redes. Usam o telemóvel como arma e a internet como plateia.

São miúdos. Alguns ainda nem são adultos. Crescem a ouvir que ser homem é dominar e ser mulher é provocar. Aprendem em fóruns escondidos que o problema não é a violência, é a recusa. Que o corpo das mulheres é uma dívida, não um limite.

Chamam-se incels, um nome que parece inofensivo mas que carrega raiva. São jovens que se dizem celibatários involuntários e que culpam as mulheres por isso. Transformam a frustração em ideologia e a rejeição em discurso de ódio. Entre memes, vídeos e piadas, normalizam a ideia de que as mulheres merecem castigo.

E há quem ache que isto é exagero. Não é. Há fóruns inteiros dedicados a ensinar rapazes a controlar, a humilhar, a vingar. Há vídeos com milhões de visualizações onde se explica que elas pedem respeito mas não o merecem. Há adolescentes que acham que filmar, partilhar e expor é apenas uma brincadeira. Não é. É crime. O artigo 199º do Código Penal é claro. Divulgar imagens íntimas sem consentimento é punido com prisão até cinco anos. Mas quando o autor tem dezasseis ou dezassete anos, o sistema hesita. A lei tutelar educativa fala em reeducação, em reintegração, em proteção. Mas quem protege as vítimas? Quem apaga os vídeos? Quem limpa a vergonha de uma rapariga cuja intimidade foi vista por toda a escola?

A imaturidade pode explicar, mas não absolve. Um miúdo que grava e partilha sabe o que faz. Sabe que humilha. Sabe que destrói. E mesmo assim faz.

E quando o tribunal decide, já passou tempo demais. O vídeo já circulou. O dano já se tornou permanente. A justiça chega tarde e chega fria. E a vítima fica sozinha a tentar continuar uma vida que nunca mais será a mesma.

Vivemos num país onde a lei é exemplar, mas a prática é tímida. Onde o crime é punido, mas o sofrimento é esquecido. Onde o sistema trata a violência digital como se fosse menos grave por não deixar sangue. Mas há feridas que o corpo não mostra.

As redes correm à velocidade da luz. A justiça move-se à velocidade do papel. Enquanto o processo anda, a dor multiplica-se em partilhas. O vídeo nunca desaparece. O insulto nunca é esquecido. E o silêncio ganha espaço.

As escolas não ensinam empatia digital. Os pais acham que são coisas de internet. O Estado continua a olhar para o lado. E as plataformas fingem que não veem. Entretanto, cresce uma geração inteira a acreditar que o respeito é opcional.

O Direito tem de acordar. Tem de reagir com firmeza e com pressa. Tem de proteger antes que destrua. Tem de punir sem hesitar. E tem de ensinar o que parece esquecido, que a dignidade não se negoceia.

A violência contra as mulheres já não se esconde. Está online. Ri-se em público. E tem fãs.

O que devia chocar, diverte. O que devia ser crime, viraliza. O que devia ser punição, é conteúdo.

Não é a violência que aumentou. É a vergonha que desapareceu. E quando a vergonha desaparece, o que vem depois já não é sociedade. É sobrevivência.

Há uma violência que cresce em silêncio, mas à vista de todos. Não se ouve nos tribunais, não deixa nódoas negras, não chega à esquadra. Vive dentro de um ecrã. Respira em comentários. Propaga-se em partilhas e vídeos que se tornam virais.

É o ódio digital. E o mais assustador é que já não se esconde. Ri-se, tem público, faz likes.

Os novos agressores já não usam força física. Usam palavras, câmaras e redes. Usam o telemóvel como arma e a internet como plateia.

São miúdos. Alguns ainda nem são adultos. Crescem a ouvir que ser homem é dominar e ser mulher é provocar. Aprendem em fóruns escondidos que o problema não é a violência, é a recusa. Que o corpo das mulheres é uma dívida, não um limite.

Chamam-se incels, um nome que parece inofensivo mas que carrega raiva. São jovens que se dizem celibatários involuntários e que culpam as mulheres por isso. Transformam a frustração em ideologia e a rejeição em discurso de ódio. Entre memes, vídeos e piadas, normalizam a ideia de que as mulheres merecem castigo.

E há quem ache que isto é exagero. Não é. Há fóruns inteiros dedicados a ensinar rapazes a controlar, a humilhar, a vingar. Há vídeos com milhões de visualizações onde se explica que elas pedem respeito mas não o merecem. Há adolescentes que acham que filmar, partilhar e expor é apenas uma brincadeira. Não é. É crime. O artigo 199º do Código Penal é claro. Divulgar imagens íntimas sem consentimento é punido com prisão até cinco anos. Mas quando o autor tem dezasseis ou dezassete anos, o sistema hesita. A lei tutelar educativa fala em reeducação, em reintegração, em proteção. Mas quem protege as vítimas? Quem apaga os vídeos? Quem limpa a vergonha de uma rapariga cuja intimidade foi vista por toda a escola?

A imaturidade pode explicar, mas não absolve. Um miúdo que grava e partilha sabe o que faz. Sabe que humilha. Sabe que destrói. E mesmo assim faz.

E quando o tribunal decide, já passou tempo demais. O vídeo já circulou. O dano já se tornou permanente. A justiça chega tarde e chega fria. E a vítima fica sozinha a tentar continuar uma vida que nunca mais será a mesma.

Vivemos num país onde a lei é exemplar, mas a prática é tímida. Onde o crime é punido, mas o sofrimento é esquecido. Onde o sistema trata a violência digital como se fosse menos grave por não deixar sangue. Mas há feridas que o corpo não mostra.

As redes correm à velocidade da luz. A justiça move-se à velocidade do papel. Enquanto o processo anda, a dor multiplica-se em partilhas. O vídeo nunca desaparece. O insulto nunca é esquecido. E o silêncio ganha espaço.

As escolas não ensinam empatia digital. Os pais acham que são coisas de internet. O Estado continua a olhar para o lado. E as plataformas fingem que não veem. Entretanto, cresce uma geração inteira a acreditar que o respeito é opcional.

O Direito tem de acordar. Tem de reagir com firmeza e com pressa. Tem de proteger antes que destrua. Tem de punir sem hesitar. E tem de ensinar o que parece esquecido, que a dignidade não se negoceia.

A violência contra as mulheres já não se esconde. Está online. Ri-se em público. E tem fãs.

O que devia chocar, diverte. O que devia ser crime, viraliza. O que devia ser punição, é conteúdo.

Não é a violência que aumentou. É a vergonha que desapareceu. E quando a vergonha desaparece, o que vem depois já não é sociedade. É sobrevivência.

'Safári' humano expõe indiferença ao mal

O preço do silêncio é sempre alto. Os mortos no Valle de los Caídos (hoje Valle de Cuelgamuros) na Espanha, em Auschwitz, Sarajevo ou Gaza não puderam falar. E os que ousaram abrir nossos olhos não foram ouvidos à sua época. Os muitos abismos de indiferença humana levam tempo até receber uma primeira lufada de verdade. Mas, uma vez aberta a comporta, ela — a verdade — emerge e matura, ora em jorro, ora aos pingos. E graças a uma característica tão humana quanto a indiferença: a perseverança. A busca por justiça, mesmo que tardia, responde a nossa incontornável obrigação de confrontar traumas coletivos e responsabilizar seus perpetradores.

— Toda a bondade e o heroísmo ressurgirão, para depois ser destruídos e ressurgir novamente. Não é que o mal vença (nunca vencerá), mas ele apenas não morre — escreveu John Steinbeck a um amigo no auge da Segunda Guerra.

Na semana passada, a Justiça italiana desenterrou um dos capítulos mais infames de crueldade humana, ocorrido na Guerra da Bósnia três décadas atrás. Sarajevo, que sofria o cerco mais longo a uma cidade na história moderna da Europa, resistiu durante quatro anos ao estrangulamento promovido pelo exército sérvio-bósnio. Mais de 11 mil civis foram abatidos a troco de nada, a qualquer hora. Às sextas-feiras, diz a investigação aberta pela Procuradoria de Milão, ocorriam “safáris” especiais que se estendiam pelo fim de semana. Os caçadores? Cidadãos em sua maioria italianos abastados, socialmente inseridos. Reuniam-se em Trieste, cidade fronteiriça à antiga Iugoslávia, de onde eram transportados pela empresa iugoslavo-sérvia Aviogenex até as colinas ao redor da Sarajevo sitiada. A caça? Cidadãos bósnios indefesos, alvejados enquanto transitavam por determinadas ruas ou becos.

A investigação, liderada pelo procurador Alessandro Gobbis, foi iniciada após o jornalista e romancista Ezio Gavazzeni, em colaboração com os advogados Nicola Brigida e o ex-juiz Guido Salvini, apresentar uma denúncia de “homicídio qualificado por crueldade e motivos desprezíveis” contra esses grupos de “turistas-assassinos”.

— São pessoas com paixão por armas, que preferem ir para a cama com um rifle, com dinheiro à disposição e contatos certos de facilitadores entre a Itália e a Sérvia. É a indiferença do mal: tornar-se Deus e permanecer impune — descreveu Gavazzeni em entrevista ao La Repubblica.

Contou que um dos cinco participantes já identificados na ação voltou do fim de semana de extermínio “e continuou sua vida normalmente, respeitável aos olhos de todos”. Outro é dono de uma clínica de cirurgia plástica de Milão.

Ainda não se sabe quem organizava as viagens. Segundo a denúncia de 17 páginas, cada um desses “turistas-assassinos” pagava o equivalente a até R$ 600 mil em moeda anterior à introdução do euro na União Europeia. Mulheres e idosos podiam ser mortos gratuitamente. Quando o alvo era uma criança ou homem, havia cobrança adicional por parte das milícias leais a Radovan Karadzic, primeiro presidente daquela Sérvia independente. Demorou mais de duas décadas para Karadzic ser condenado pelo Tribunal Penal Internacional da ONU para a ex-Iugoslávia (TJPI) por genocídio e crimes contra a humanidade e cumprir prisão perpétua.

Tampouco ainda se sabe a real extensão da indiferença ou conivência de autoridades com o horror. Pelo menos um depoente no inquérito —um ex-oficial militar bósnio — alegou ter alertado a agência de inteligência militar da Itália (Sismi) sobre a prática macabra ainda em 1994 e disse ter sido informado de que a operação fora interrompida. A Sérvia, por seu lado, negou qualquer envolvimento nos assassinatos.

Faz um mal danado à alma e à mente investigar como transcorriam essas caçadas covardes, em que o matador nem precisava ser exímio — sua presa indefesa já estava à vista. O caçador também sabia que não levaria a carcaça humana para casa, como troféu. A excitação se resumia à aventura de matar civis cercados, por mero esporte.

Não há tribunal no mundo capaz de cassar a humanidade dessas criaturas. Mas é imperioso levá-las a julgamento para não apagar a História.

Tantas palavras para esconderem um vício!

Deslumbra-me quotidianamente ver o esforço desenvolvido por certos articulistas mais ou menos colados à esquerda dura ou dinossáurica, no sentido de “situarem” ou “contextualizarem” a guerra brutal e ilegal de Putine. De um lado, temos a realidade boçal, brutal e assassina da guerra, que destrói, mata, mutila e reduz a escombros um belo país; do outro, temos um inefável tecido filológico, uma teia de palavras desinfectadas, um colar de fonemas quase inocentes, a justificarem ou a ”explicarem” um crime horroroso. Quando lemos as “justificações” ou “contextualizações” de Manuel Loff, saímos confortavelmente da brutalidade destrutiva da guerra, para entrarmos no universo da filologia asséptica: palavras bem procuradas e lavadinhas envolvem-nos numa cumplicidade doce e afastam-nos do ruído mortífero das bombas. A filologia lava tudo, até as mãos cheias de sangue do carrasco. “Contextualizar” o crime é o mesmo que lavá-lo ou até apagá-lo.

Os recados “contextualizantes” que os serventuários daqueles regimes mandavam, devidamente enlatados, para serem distribuídos urbi et orbi eram o colar de palavras que os discípulos penduravam ao pescoço, para com elas “apagarem” a visão das atrocidades cometidas, ao som da música filológica. A filologia sempre foi amiga dos tiranos (Nero ter-se-ia servido dela para cantar o incêndio de Roma), sempre cobriu os seus açougues com o manto diáfano dos fonemas. Como dizia o ardido Rei Ferrante, da peça La Reine Morte, de Montherlant, “tantas palavras para esconderem um vício!”

Os porta-vozes de serviço de Putine aprenderam há muito a arte de perverter o uso das palavras, para assim lavarem a sujidade e o sangue que as suas guerras deixam como rasto.

Eugénio Lisboa

Tudo isto me traz â memória uma extraordinária peça de Ionesco, que vi vezes sem conta no Théatre de la Huchette, em Paris, juntamente com a célebre Cantora Careca. Refiro-me à pecinha em um acto (curto), La Leçon (A Lição). Nela, um professor de filologia vai, numa lição que dá a uma aluna, envolvê-la, a pouco e pouco e cada vez mais, numa teia de palavras gradativamente mais apertada, que atordoam a aluna, diante das teorias desvairadas do mestre. Por fim, aterrada com aquela artilharia filológica, a pobre aluna, sem ter para onde fugir, acaba estrangulada pelo professor e pela sua aquecida e assassina filologia. A conclusão célebre é: a filologia leva ao crime. Temos visto que sim: a filologia levou ao crime, ou foi ajudante do crime ou “contextualizou” o crime (em massa), na Alemanha de Hitler, na Itália de Mussolini, na Rússia de Staline, na Espanha de Franco, no Cambodja de Pol Pot, para nos ficarmos por estes.

Os recados “contextualizantes” que os serventuários daqueles regimes mandavam, devidamente enlatados, para serem distribuídos urbi et orbi eram o colar de palavras que os discípulos penduravam ao pescoço, para com elas “apagarem” a visão das atrocidades cometidas, ao som da música filológica. A filologia sempre foi amiga dos tiranos (Nero ter-se-ia servido dela para cantar o incêndio de Roma), sempre cobriu os seus açougues com o manto diáfano dos fonemas. Como dizia o ardido Rei Ferrante, da peça La Reine Morte, de Montherlant, “tantas palavras para esconderem um vício!”

Os porta-vozes de serviço de Putine aprenderam há muito a arte de perverter o uso das palavras, para assim lavarem a sujidade e o sangue que as suas guerras deixam como rasto.

Eugénio Lisboa

Assinar:

Comentários (Atom)