quinta-feira, 11 de dezembro de 2025

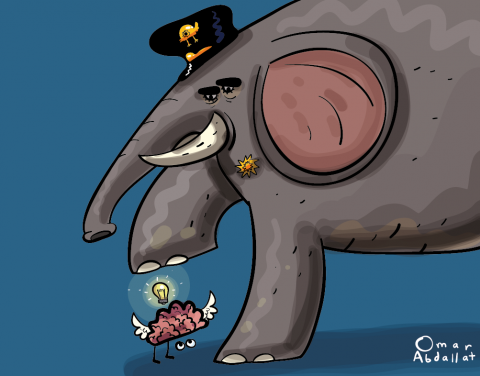

Ei, você. Sim, você. Você existe mesmo?

Improvável leitora, improvável leitor. Tento imaginar seus olhos percorrendo estas mal digitadas linhas. Visualizo suas pupilas indo e vindo, despertas, acesas. A cena me comove. É de manhã. Nas suas mãos, um jornal de papel se abre sobre a mesa. O cheiro de café aquece o seu entorno. Torço para que você não desista do meu artigo já neste primeiro parágrafo, mas me falta convicção. Por motivos que vou explicar, você é um ente que some na bruma da História. Em tempo: você ainda está aí?

Sob o risco de pedantismo, lembro uma passagem de Hegel que tem sido citada amiúde. Num dado momento entre 1803 e 1805, o pensador da dialética anotou que a leitura do jornal seria uma “oração matinal realista”, ou, em outra versão, a “oração matinal do homem moderno”. Penso nisso quando penso em você.

Hegel sempre teve parte com a razão. Nessa nota em especial, tinha razão de sobra. Há dois séculos, o noticiário e os artigos de fundo davam o contexto em que se movia o cidadão da modernidade, esse amuleto da utopia liberal. Acima da palavra de Deus, o cidadão descrito por Hegel valorizava os fatos e os argumentos. Com base nas informações do dia, calibrava sua postura diante dos dilemas da política e dos impasses do mercado. Lendo as folhas impressas, ele se localizava.

Hoje, quando um motoqueiro empurra o exemplar de um diário para dentro da sua caixa de correio, alguma coisa do século 19 acontece no seu portão. A simples existência de alguém que toma pé dos acontecimentos antes de pôr o pé para fora de casa faz perdurar entre nós um resto do iluminismo. Um resíduo mínimo: esse alguém se tornou uma raridade. Nos nossos dias, uma pessoa com esse perfil, mais do que improvável, é uma relíquia de um realismo cívico pretérito, quase uma peça de museu.

Os meios impressos também tornaram-se uma raridade, mas isso não revoga a fórmula de Hegel. Você, desde que existente, pode muito bem ver as notícias numa tela de celular e, ainda assim, encarnar o “homem moderno” ou a “mulher moderna”. A única diferença é que, se você for mesmo um leitor ou uma leitora digital, a probabilidade de seus olhos terem me seguido até aqui se reduz impiedosamente. Na internet, o leitorado escapole na primeira vírgula. Um raciocínio mais longo, num arco de abstração estendido, como este meu aqui, espanta afreguesia. Jamais será trending topic. Na ciberesfera, a pressa aumenta e a paciência diminui. Falando nisso, cadê você?

Nenhum jornal do presente esconde a saudade dos leitores idos. A audiência debanda, e em ritmo acelerado. O discurso jornalístico, essa língua exótica falada pela imprensa, carece de olhos. O público invocado pelas manchetes não está mais aqui. Nem aí.

Se você olhar para a primeira página do seu jornal – ou para a home na tela do computador, tanto faz – vai notar que tudo ali parece gritar à procura de alguém em estado de inabalável prontidão cidadã: alguém que não se cansa de fiscalizar o poder, de protestar a todo fôlego e de exigir que consertem as instituições. Sim, trata-se de um tipo ideal: o leitor assim sonhado preza a democracia, tem cultura considerável e desprendimento de espírito. Se as evidências desmentem suas presunções, ele muda o ponto de vista e evolui, sem dramas.

Esse tipo ideal não deve ser entendido como uma pessoa, não é bem isso. Ele é, antes, uma das dimensões que habitam o interior de cada pessoa. Explicando melhor: o ser leitor é uma dimensão ao lado de outras dimensões dentro da mesma subjetividade, como a dimensão do torcedor de um time, a do ser místico (umbandista, católico, budista, etc.), a do ser profissional, a do cônjuge ou do celibatário. O ser leitor de jornal é uma dimensão a mais. Nosso trauma é que ela entrou em declínio – dentro de você, inclusive.

Você cobra notícias isentas. Disso já sabemos. Mas você sabe ler as notícias com isenção? Você lê com a curiosidade de quem quer aprender? Ou você lê, quando lê, com o único propósito de patrulhar a opinião alheia? Você posta emojis de caretinhas ferozes em links de textos jornalísticos? A sua relação com o noticiário é pensante ou é pautada pelas mesmas emoções que você experimenta numa celebração mística, num estádio de futebol ou no cinema? Ao ler o jornal, você é um cidadão hegeliano ou um devorador de sensações?

O discurso dos jornais se dirige a um adulto livre, racional e responsável: o titular do direito à informação. Há dois séculos, esse adulto moderno foi consagrado cidadão e deflagrou a ascensão da imprensa. Agora, o sumiço do mesmo cidadão, diluído no entretenimento e no fanatismo, faz eclodir a crise da imprensa. Por isso pergunto: você existe? Ou será que escrevo aqui para uma ficção? Ou para ninguém?

Nota: Sabemos que os jornais passaram a ser lidos por dispositivos de inteligência artificial a serviço dos algoritmos. Se você for uma simples máquina, desconsidere, por favor, os parágrafos acima. Não são para você. Da sua existência eu não duvido nem um pouco. Você não apenas existe – você se expande. Eu estava pensando em gente de carne e osso, gente que evanesce. Eu tinha na cabeça uma quimera.

Sob o risco de pedantismo, lembro uma passagem de Hegel que tem sido citada amiúde. Num dado momento entre 1803 e 1805, o pensador da dialética anotou que a leitura do jornal seria uma “oração matinal realista”, ou, em outra versão, a “oração matinal do homem moderno”. Penso nisso quando penso em você.

Hegel sempre teve parte com a razão. Nessa nota em especial, tinha razão de sobra. Há dois séculos, o noticiário e os artigos de fundo davam o contexto em que se movia o cidadão da modernidade, esse amuleto da utopia liberal. Acima da palavra de Deus, o cidadão descrito por Hegel valorizava os fatos e os argumentos. Com base nas informações do dia, calibrava sua postura diante dos dilemas da política e dos impasses do mercado. Lendo as folhas impressas, ele se localizava.

Hoje, quando um motoqueiro empurra o exemplar de um diário para dentro da sua caixa de correio, alguma coisa do século 19 acontece no seu portão. A simples existência de alguém que toma pé dos acontecimentos antes de pôr o pé para fora de casa faz perdurar entre nós um resto do iluminismo. Um resíduo mínimo: esse alguém se tornou uma raridade. Nos nossos dias, uma pessoa com esse perfil, mais do que improvável, é uma relíquia de um realismo cívico pretérito, quase uma peça de museu.

Os meios impressos também tornaram-se uma raridade, mas isso não revoga a fórmula de Hegel. Você, desde que existente, pode muito bem ver as notícias numa tela de celular e, ainda assim, encarnar o “homem moderno” ou a “mulher moderna”. A única diferença é que, se você for mesmo um leitor ou uma leitora digital, a probabilidade de seus olhos terem me seguido até aqui se reduz impiedosamente. Na internet, o leitorado escapole na primeira vírgula. Um raciocínio mais longo, num arco de abstração estendido, como este meu aqui, espanta afreguesia. Jamais será trending topic. Na ciberesfera, a pressa aumenta e a paciência diminui. Falando nisso, cadê você?

Nenhum jornal do presente esconde a saudade dos leitores idos. A audiência debanda, e em ritmo acelerado. O discurso jornalístico, essa língua exótica falada pela imprensa, carece de olhos. O público invocado pelas manchetes não está mais aqui. Nem aí.

Se você olhar para a primeira página do seu jornal – ou para a home na tela do computador, tanto faz – vai notar que tudo ali parece gritar à procura de alguém em estado de inabalável prontidão cidadã: alguém que não se cansa de fiscalizar o poder, de protestar a todo fôlego e de exigir que consertem as instituições. Sim, trata-se de um tipo ideal: o leitor assim sonhado preza a democracia, tem cultura considerável e desprendimento de espírito. Se as evidências desmentem suas presunções, ele muda o ponto de vista e evolui, sem dramas.

Esse tipo ideal não deve ser entendido como uma pessoa, não é bem isso. Ele é, antes, uma das dimensões que habitam o interior de cada pessoa. Explicando melhor: o ser leitor é uma dimensão ao lado de outras dimensões dentro da mesma subjetividade, como a dimensão do torcedor de um time, a do ser místico (umbandista, católico, budista, etc.), a do ser profissional, a do cônjuge ou do celibatário. O ser leitor de jornal é uma dimensão a mais. Nosso trauma é que ela entrou em declínio – dentro de você, inclusive.

Você cobra notícias isentas. Disso já sabemos. Mas você sabe ler as notícias com isenção? Você lê com a curiosidade de quem quer aprender? Ou você lê, quando lê, com o único propósito de patrulhar a opinião alheia? Você posta emojis de caretinhas ferozes em links de textos jornalísticos? A sua relação com o noticiário é pensante ou é pautada pelas mesmas emoções que você experimenta numa celebração mística, num estádio de futebol ou no cinema? Ao ler o jornal, você é um cidadão hegeliano ou um devorador de sensações?

O discurso dos jornais se dirige a um adulto livre, racional e responsável: o titular do direito à informação. Há dois séculos, esse adulto moderno foi consagrado cidadão e deflagrou a ascensão da imprensa. Agora, o sumiço do mesmo cidadão, diluído no entretenimento e no fanatismo, faz eclodir a crise da imprensa. Por isso pergunto: você existe? Ou será que escrevo aqui para uma ficção? Ou para ninguém?

Nota: Sabemos que os jornais passaram a ser lidos por dispositivos de inteligência artificial a serviço dos algoritmos. Se você for uma simples máquina, desconsidere, por favor, os parágrafos acima. Não são para você. Da sua existência eu não duvido nem um pouco. Você não apenas existe – você se expande. Eu estava pensando em gente de carne e osso, gente que evanesce. Eu tinha na cabeça uma quimera.

O Natal antes do Natal. O peso invisível da pressão de estar feliz

Há uma altura do ano em que as pessoas começam a falar mais alto, as lojas brilham mais do que o necessário e a playlist do supermercado decide que estamos felizes, mesmo que não estejamos.

Ainda nem chegámos ao Natal, mas já estamos a viver num ensaio geral permanente com luzes ligadas, euforia suposta, expectativas a subir…E nós, no meio disto, a tentar perceber se o que sentimos é espírito natalício ou só cansaço acumulado.

A verdade é que existe um Natal antes do Natal e é aí que muitos de nós começamos a tropeçar emocionalmente. Não porque falte vontade, mas porque sobra pressão. A pressão de parecer animado, disponível, radiante; de estar “no mood”; de corresponder a um entusiasmo que nem sempre é sentido.

Depois, ainda há o Natal que imaginamos e o Natal que realmente temos.

Na imaginação, tudo é bonito, alinhado e afetuoso. Na vida real, o Natal chega com tensões antigas, logísticas impossíveis, saudades de quem falta, famílias que não “cabem” bem na mesma mesa, crianças excitadas, adultos exaustos e relações que sobrevivem em silêncio.

Há magia, sim. Mas também há ruído, cansaço e um aperto silencioso.

Como se não bastasse a exigência emocional, dezembro acrescenta outra: a obrigação de estar feliz.

Clinicamente, chamamos-lhe dissonância emocional, quando o que sentimos não combina com o que achamos que devíamos sentir. Gera culpa, irritabilidade, comparação constante. “Porque é que eu não estou tão feliz como os outros?” Porque talvez os outros também não estejam. Só não dizem.

Nesta espiral de imposições ainda há o consumismo emocional, que nesta época atinge o seu pico.

Compramos para aliviar. Compramos para compensar. Compramos para não sentir culpa. Compramos porque “é só mais um presente”. No final da lista percebemos que na maioria das vezes não compramos coisas, compramos segundos de dopamina. Funciona por instantes, depois passa e ficamos nós… e a fatura.

Tudo isto acontece enquanto tentamos gerir o excesso: tarefas, jantares, planos, expectativas, tradições, comparações.

Não é falta de espírito natalício. É o sistema nervoso a avisar que talvez estejamos a pedir mais do que conseguimos dar.

O que fazemos com este pré-Natal emocionalmente exigente?

Talvez possamos começar por baixar a guarda.

Lembrar que alegria não é obrigatória. Que o Natal perfeito não existe. Que dizer não é saudável. Que presença não substitui amor e presentes menos ainda. E que sentir-nos mais lentos, mais silenciosos ou mais cansados não significa falhar… significa ser humano numa época que pede demasiado.

Entre o Natal ideal e o Natal real existe um espaço possível com menos ruído, mais verdade, menos exigência e mais empatia.

Talvez seja isso que este Natal nos pede. E talvez seja suficiente.

Concentração de renda: 10% mais ricos têm 75% da riqueza, e metade mais pobre fica com 2%

A desigualdade de riqueza no mundo atingiu o maior nível em três décadas. Os 10% mais ricos da população detêm hoje 75% de toda a riqueza global, enquanto a metade mais pobre fica com apenas 2%. Quanto mais se sobe na pirâmide, a concentração é maior: menos de 60 mil pessoas — um grupo seleto que pertence ao 0,001% mais ricos, que caberia dentro de um estádio de futebol — têm três vezes mais riqueza do que 2,8 bilhões de pessoas.

É o que apontam os dados da terceira edição do Relatório Mundial sobre a Desigualdade 2026, elaborado por um grupo de pesquisadores da rede World Inequality Lab, liderado pelo economista francês Thomas Piketty.

O estudo considera riqueza como o patrimônio líquido das pessoas. Isso inclui a soma de ativos financeiros, como ações e títulos, e não financeiros, como imóveis e terras, já descontadas as dívidas.

A concentração também aparece quando se observa apenas a renda, e não o patrimônio. Nesse caso, os 10% mais ricos do mundo ficam com 53% da renda global, enquanto a metade mais pobre recebe apenas 8%. Já os 40% do meio detêm 23% da riqueza e 38% da renda global.

O relatório mostra que, nos últimos 30 anos, a riqueza cresceu em ritmo muito mais acelerado entre aqueles que já estavam no topo. A parcela da riqueza pessoal detida pelo 0,001% mais rico aumentou de 3,8% em 1995 para 6,1% em 2025.

A fatia dos 50% mais pobres, por sua vez, teve um leve avanço no fim dos anos 1990, mas está estagnada desde o início dos anos 2000 em torno de 2%.

Os economistas também analisaram como as políticas públicas podem reduzir a desigualdade, e identificaram que a tributação progressiva, mas especialmente as transferências de renda, tiveram papel pra minimizar parte da desigualdade considerando dos anos 1980 até hoje.

Na Europa, América do Norte e Oceania, impostos e programas redistributivos reduziram a desigualdade em mais de 30%. Na América Latina, políticas adotadas após os anos 1990 também provocaram avanços.

Segundo o estudo, na Europa, América do Norte e Oceania, impostos e programas de transferências reduziram consistentemente as disparidades de renda em mais de 30%. Na América Latina, as políticas redistributivas introduzidas após a década de 1990 também provocaram avanços.

Mas o efeito tem limites, conforme aponta o estudo. As políticas redistributivas não conseguiram compensar o aumento acelerado da riqueza no topo da pirâmide, aonde a tributação não chega.

O relatório mostra que, na prática, os bilionários e centimilionários pagam proporcionalmente menos impostos do que famílias com rendas muito inferiores. As alíquotas efetivas sobem para a maior parte da população, mas despencam entre os ultrarricos.

]

“Esse padrão regressivo priva os Estados de recursos para investimentos essenciais em educação, saúde e ação climática. Também prejudica a justiça e a coesão social, diminuindo a confiança no sistema tributário”, dizem os autores.

Em conversa com jornalistas, Piketty alertou para a piora da desigualdade nos próximos anos, especialmente no Sul Global. Ele lembrou que muitos países pobres gastam mais com juros da dívida do que com educação e saúde somadas. E, tanto países ricos quanto emergentes, têm evitado aumentar a tributação sobre os grupos mais ricos.

— Precisamos fazer com que os grupos mais ricos contribuam, particularmente no Norte, mas também no Sul, onde temos contribuintes bastante ricos no Brasil, na África do Sul e na Índia que também precisam contribuir. Essa é a única solução — avaliou.

O economista francês observou que algumas iniciativas vindas do Sul Global tentaram chamar atenção para o tema. Ele lembrou que o Brasil, sob a presidência do G20 no ano passado, pressionou por um imposto mínimo global sobre a riqueza, enquanto a África do Sul sugeriu a criação de um painel internacional sobre desigualdade.

— E a realidade é que os países europeus não responderam de fato. Certamente havia alguns menos hostis do que Donald Trump, o que é uma boa notícia, mas, no fim das contas, tanto a Europa quanto os EUA simplesmente ignoram essa demanda vinda do Sul Global — destacou.

O relatório apresenta três propostas de tributação global sobre altas fortunas. A mais moderada, que prevê um imposto anual de 3% sobre cerca de 100 mil bilionários e milionários, calcula que poderia ser arrecadado US$ 750 bilhões por ano, valor equivalente a todo o orçamento global de educação de países de baixa e média renda.

Num cenário mais modesto, um imposto de 2% sobre patrimônios acima de US$ 100 milhões já seria capaz de trazer uma receita de US$ 503 bilhões por ano, o equivalente a 0,45% do PIB mundial, destacam os economistas.

Já uma tributação de 5% arrecadaria, por ano, US$ 1,3 trilhão, o que representa 1,11% do PIB mundial.

Segundo os autores, tributar uma parte das fortunas daria aos governos mais capacidade fiscal para enfrentar desafios estruturais — seja da educação, saúde ou até transição climática —, sem aumentar o ônus sobre a classe média ou os mais pobres.

Carolina Nalin e Mayra Castro

É o que apontam os dados da terceira edição do Relatório Mundial sobre a Desigualdade 2026, elaborado por um grupo de pesquisadores da rede World Inequality Lab, liderado pelo economista francês Thomas Piketty.

O estudo considera riqueza como o patrimônio líquido das pessoas. Isso inclui a soma de ativos financeiros, como ações e títulos, e não financeiros, como imóveis e terras, já descontadas as dívidas.

A concentração também aparece quando se observa apenas a renda, e não o patrimônio. Nesse caso, os 10% mais ricos do mundo ficam com 53% da renda global, enquanto a metade mais pobre recebe apenas 8%. Já os 40% do meio detêm 23% da riqueza e 38% da renda global.

O relatório mostra que, nos últimos 30 anos, a riqueza cresceu em ritmo muito mais acelerado entre aqueles que já estavam no topo. A parcela da riqueza pessoal detida pelo 0,001% mais rico aumentou de 3,8% em 1995 para 6,1% em 2025.

A fatia dos 50% mais pobres, por sua vez, teve um leve avanço no fim dos anos 1990, mas está estagnada desde o início dos anos 2000 em torno de 2%.

Os economistas também analisaram como as políticas públicas podem reduzir a desigualdade, e identificaram que a tributação progressiva, mas especialmente as transferências de renda, tiveram papel pra minimizar parte da desigualdade considerando dos anos 1980 até hoje.

Na Europa, América do Norte e Oceania, impostos e programas redistributivos reduziram a desigualdade em mais de 30%. Na América Latina, políticas adotadas após os anos 1990 também provocaram avanços.

Segundo o estudo, na Europa, América do Norte e Oceania, impostos e programas de transferências reduziram consistentemente as disparidades de renda em mais de 30%. Na América Latina, as políticas redistributivas introduzidas após a década de 1990 também provocaram avanços.

Mas o efeito tem limites, conforme aponta o estudo. As políticas redistributivas não conseguiram compensar o aumento acelerado da riqueza no topo da pirâmide, aonde a tributação não chega.

O relatório mostra que, na prática, os bilionários e centimilionários pagam proporcionalmente menos impostos do que famílias com rendas muito inferiores. As alíquotas efetivas sobem para a maior parte da população, mas despencam entre os ultrarricos.

]

“Esse padrão regressivo priva os Estados de recursos para investimentos essenciais em educação, saúde e ação climática. Também prejudica a justiça e a coesão social, diminuindo a confiança no sistema tributário”, dizem os autores.

Em conversa com jornalistas, Piketty alertou para a piora da desigualdade nos próximos anos, especialmente no Sul Global. Ele lembrou que muitos países pobres gastam mais com juros da dívida do que com educação e saúde somadas. E, tanto países ricos quanto emergentes, têm evitado aumentar a tributação sobre os grupos mais ricos.

— Precisamos fazer com que os grupos mais ricos contribuam, particularmente no Norte, mas também no Sul, onde temos contribuintes bastante ricos no Brasil, na África do Sul e na Índia que também precisam contribuir. Essa é a única solução — avaliou.

O economista francês observou que algumas iniciativas vindas do Sul Global tentaram chamar atenção para o tema. Ele lembrou que o Brasil, sob a presidência do G20 no ano passado, pressionou por um imposto mínimo global sobre a riqueza, enquanto a África do Sul sugeriu a criação de um painel internacional sobre desigualdade.

— E a realidade é que os países europeus não responderam de fato. Certamente havia alguns menos hostis do que Donald Trump, o que é uma boa notícia, mas, no fim das contas, tanto a Europa quanto os EUA simplesmente ignoram essa demanda vinda do Sul Global — destacou.

O relatório apresenta três propostas de tributação global sobre altas fortunas. A mais moderada, que prevê um imposto anual de 3% sobre cerca de 100 mil bilionários e milionários, calcula que poderia ser arrecadado US$ 750 bilhões por ano, valor equivalente a todo o orçamento global de educação de países de baixa e média renda.

Num cenário mais modesto, um imposto de 2% sobre patrimônios acima de US$ 100 milhões já seria capaz de trazer uma receita de US$ 503 bilhões por ano, o equivalente a 0,45% do PIB mundial, destacam os economistas.

Já uma tributação de 5% arrecadaria, por ano, US$ 1,3 trilhão, o que representa 1,11% do PIB mundial.

Segundo os autores, tributar uma parte das fortunas daria aos governos mais capacidade fiscal para enfrentar desafios estruturais — seja da educação, saúde ou até transição climática —, sem aumentar o ônus sobre a classe média ou os mais pobres.

Carolina Nalin e Mayra Castro

O Congresso contra o Brasil

Justamente no momento no qual o Brasil tenta reassumir um papel de liderança internacional na agenda ambiental e climática, o Congresso – dominado por forças conservadoras, ruralistas e setores alinhados à extrema direita – age para sabotar o país. A derrubada dos vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao PL 2.159/2021 representa um dos maiores retrocessos ambientais desde a redemocratização. Não à toa, o texto ficou conhecido como "PL da Devastação ".

E não são apenas os movimentos ambientais que soam o alarme. Também a Anistia Internacional, setores da Igreja Católica, pesquisadores, cientistas e um relator especial da ONU alertam para as consequências da proposta.

O discurso tenta vender a ideia de "modernização" das regras de licenciamento ambiental . Mas o conteúdo real do projeto revela outra lógica: acabar com os estudos de impacto ambiental e social, justamente o coração de qualquer sistema democrático de proteção ambiental. Pela nova regra, empresas poderão "autorizar" seus próprios empreendimentos por meio de simples autodeclarações: sem análise técnica independente, sem transparência pública e sem participação da sociedade. É a porta aberta para abusos, fraudes e destruição acelerada.

A supressão da participação social é um dos pontos mais graves. Povos indígenas, comunidades quilombolas e populações tradicionais perdem não apenas o direito à consulta, mas também o acesso a informações que lhes permitiriam contestar violações. Sem estudos prévios, resta um vácuo institucional no qual interesses privados passam a prevalecer de forma absoluta.

O PL 2.159/2021 não enfraquece apenas o licenciamento: ela fragiliza pilares elementares do Estado Democrático de Direito.

O impacto concreto pode ser ilustrado de forma simples: imagine um empresário adquirindo uma vasta área numa terra indígena ainda em processo de demarcação – processo conhecido por sua lentidão burocrática e vulnerável à pressão política. Com a nova legislação, bastará uma autodeclaração para desmatar, converter o território em pasto ou instalar monoculturas de alta degradação. Erosão do solo, contaminação de rios, perda de biodiversidade, agravamento do calor e redução das chuvas – todos esses efeitos deixam de ser analisados. E o modo de vida das populações originárias simplesmente desaparece do mapa.

O ataque legislativo recai principalmente sobre dois biomas cruciais: Amazônia e Cerrado . Ambos já enfrentam pressões históricas; ambos desempenham funções ecossistêmicas essenciais para o regime de chuvas no Brasil e para o equilíbrio climático global. Essa regressão normativa, além de colocar o país no caminho da devastação interna, prejudica os esforços internacionais para limitar o aquecimento global.

A ironia é que até o próprio agronegócio será a vítima. A ciência é unânime: o aumento das temperaturas, a irregularidade das chuvas e a intensificação das secas afetarão profundamente a produtividade agrícola. Hoje, cerca 60% das terras agrícolas brasileiras já apresenta algum nível de degradação. Projeções indicam que esse número pode chegar a quase 75% até 2060, com prejuízos bilionários. A bancada ruralista está destruindo a base material de seu próprio negócio.

No plano jurídico, a perplexidade é igualmente grande. O PL cria insegurança ao invés de solucioná-la: fragmenta competências entre União, estados e municípios; elimina parâmetros mínimos; abre brechas para interpretações contraditórias; e estimula um ambiente normativo caótico. Essa desorganização não é um acidente, mas arte do objetivo central: criar um cenário em que fiscalização se torne inviável. As comunidades tradicionais ficaram expostos a uma anarquia de um capitalismo sem regras.

Não surpreende, portanto, que o Supremo Tribunal Federal (STF) deva ser acionado. Há sólidos argumentos constitucionais para questionar a PL, sobretudo sua violação ao princípio da proibição do retrocesso ambiental que impede o Estado de desmontar proteções essenciais sem motivação constitucional robusta.

Mas talvez o aspecto mais estarrecedor seja outro: o PL 2.159/2021 representa o oposto do que a sociedade brasileira quer. Pesquisas de escala nacional mostram 94% dos brasileiros reconhecem que o aquecimento global é real e já sentem os efeitos das mudanças climáticas, 74% afirmam que a proteção ambiental deve prevalecer sobre o crescimento econômico; mais de 90% consideram fundamental a defesa da Amazônia, mais de 80% da população mundial exige ações mais firmes dos governos em defesa do clima.

Em outras palavras, a população brasileira apoia de forma esmagadora a proteção ambiental. Quem sabota essa agenda é o Congresso, uma instituição hoje blindada contra a vontade popular, capturada por interesses privados e dominada pelas mesmas oligarquias que, há décadas, impõem seus privilégios ao país: homens brancos, ricos, herdeiros de clãs políticos e representantes de setores econômicos poderosos.

O paradoxo persiste: uma sociedade que defende massivamente a natureza e um Parlamento que age sistematicamente para destruí-la. A pergunta inevitável ecoa: por que o país continua elegendo representantes que não refletem seus valores nem seus interesses de longo prazo? Trata-se de um dos enigmas mais persistentes do cenário político brasileiro contemporâneo.

E não são apenas os movimentos ambientais que soam o alarme. Também a Anistia Internacional, setores da Igreja Católica, pesquisadores, cientistas e um relator especial da ONU alertam para as consequências da proposta.

O discurso tenta vender a ideia de "modernização" das regras de licenciamento ambiental . Mas o conteúdo real do projeto revela outra lógica: acabar com os estudos de impacto ambiental e social, justamente o coração de qualquer sistema democrático de proteção ambiental. Pela nova regra, empresas poderão "autorizar" seus próprios empreendimentos por meio de simples autodeclarações: sem análise técnica independente, sem transparência pública e sem participação da sociedade. É a porta aberta para abusos, fraudes e destruição acelerada.

A supressão da participação social é um dos pontos mais graves. Povos indígenas, comunidades quilombolas e populações tradicionais perdem não apenas o direito à consulta, mas também o acesso a informações que lhes permitiriam contestar violações. Sem estudos prévios, resta um vácuo institucional no qual interesses privados passam a prevalecer de forma absoluta.

O PL 2.159/2021 não enfraquece apenas o licenciamento: ela fragiliza pilares elementares do Estado Democrático de Direito.

O impacto concreto pode ser ilustrado de forma simples: imagine um empresário adquirindo uma vasta área numa terra indígena ainda em processo de demarcação – processo conhecido por sua lentidão burocrática e vulnerável à pressão política. Com a nova legislação, bastará uma autodeclaração para desmatar, converter o território em pasto ou instalar monoculturas de alta degradação. Erosão do solo, contaminação de rios, perda de biodiversidade, agravamento do calor e redução das chuvas – todos esses efeitos deixam de ser analisados. E o modo de vida das populações originárias simplesmente desaparece do mapa.

O ataque legislativo recai principalmente sobre dois biomas cruciais: Amazônia e Cerrado . Ambos já enfrentam pressões históricas; ambos desempenham funções ecossistêmicas essenciais para o regime de chuvas no Brasil e para o equilíbrio climático global. Essa regressão normativa, além de colocar o país no caminho da devastação interna, prejudica os esforços internacionais para limitar o aquecimento global.

A ironia é que até o próprio agronegócio será a vítima. A ciência é unânime: o aumento das temperaturas, a irregularidade das chuvas e a intensificação das secas afetarão profundamente a produtividade agrícola. Hoje, cerca 60% das terras agrícolas brasileiras já apresenta algum nível de degradação. Projeções indicam que esse número pode chegar a quase 75% até 2060, com prejuízos bilionários. A bancada ruralista está destruindo a base material de seu próprio negócio.

No plano jurídico, a perplexidade é igualmente grande. O PL cria insegurança ao invés de solucioná-la: fragmenta competências entre União, estados e municípios; elimina parâmetros mínimos; abre brechas para interpretações contraditórias; e estimula um ambiente normativo caótico. Essa desorganização não é um acidente, mas arte do objetivo central: criar um cenário em que fiscalização se torne inviável. As comunidades tradicionais ficaram expostos a uma anarquia de um capitalismo sem regras.

Não surpreende, portanto, que o Supremo Tribunal Federal (STF) deva ser acionado. Há sólidos argumentos constitucionais para questionar a PL, sobretudo sua violação ao princípio da proibição do retrocesso ambiental que impede o Estado de desmontar proteções essenciais sem motivação constitucional robusta.

Mas talvez o aspecto mais estarrecedor seja outro: o PL 2.159/2021 representa o oposto do que a sociedade brasileira quer. Pesquisas de escala nacional mostram 94% dos brasileiros reconhecem que o aquecimento global é real e já sentem os efeitos das mudanças climáticas, 74% afirmam que a proteção ambiental deve prevalecer sobre o crescimento econômico; mais de 90% consideram fundamental a defesa da Amazônia, mais de 80% da população mundial exige ações mais firmes dos governos em defesa do clima.

Em outras palavras, a população brasileira apoia de forma esmagadora a proteção ambiental. Quem sabota essa agenda é o Congresso, uma instituição hoje blindada contra a vontade popular, capturada por interesses privados e dominada pelas mesmas oligarquias que, há décadas, impõem seus privilégios ao país: homens brancos, ricos, herdeiros de clãs políticos e representantes de setores econômicos poderosos.

O paradoxo persiste: uma sociedade que defende massivamente a natureza e um Parlamento que age sistematicamente para destruí-la. A pergunta inevitável ecoa: por que o país continua elegendo representantes que não refletem seus valores nem seus interesses de longo prazo? Trata-se de um dos enigmas mais persistentes do cenário político brasileiro contemporâneo.

O mundo mais autoritário

A constatação é triste: 72% da população mundial vive hoje em países não democráticos, ditaduras ou autocracias eleitorais. Na última década, as ditaduras subiram de 22 para 33, enquanto os sistemas democráticos caíram de 44 para 32. Sobe também o número de democracias falhas, um modelo híbrido que abriga componentes de regimes autocráticos e democráticos, onde ocorrem falhas na aplicação de princípios e valores, como liberdade de imprensa, independência entre os Poderes, repressão policial, ameaças de golpes, integridade do sistema eleitoral, entre outros.

Tal constatação tem como fonte uma pesquisa feita pelo instituto sueco V-Dem, da Universidade de Gotemburgo. A escalada autoritária é uma ameaça ao equilíbrio entre as nações. Nos últimos tempos, o planeta vive sob o temor de uma nova Guerra Fria, que poderá ser o estopim de um conflito de proporções mortíferas para a humanidade. China e Rússia, juntas na estratégia de eliminar o poderio ocidental, capitaneado pelos Estados Unidos, e tendo como pano de fundo a tragédia que se abate sobre a Ucrânia, empurram o planeta na direção do precipício. Semana passada, vimos Vladimir Putin, o todo poderoso mandatário-mor da Rússia, falar alto: “Se a Europa quiser guerra, estamos prontos”.

Afinal, o que ocorre com as democracias? Estão morrendo? Assistem, inertes, ao desvanecimento de sua base? Não têm resistido ao volume crescente da violência, que invade os ares da liberdade? A luta do poder pelo poder, sem as luzes das ideologias e doutrinas, seria uma volta ao nosso passado ancestral?

São questões cruciais. Que já mereceram análises de cientistas políticos. A afamada obra Como as democracias morrem, dos professores Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, faz importante observação para entendermos a vida contemporânea. A tese principal dos dois autores é a de que os sistemas são corrompidos por meio da perversão do processo legal, significando que os governos legitimamente eleitos subvertem os meios que os levaram ao poder.

Na América Latina, basta ver os golpes militares, no Brasil (1964), na Argentina (1966), no Chile (1973), no Uruguai (1976) e os movimentos de tendência golpista, que ocorrem aqui e ali, a escancarar a instabilidade das instituições representativas, a militarização da vida política e o cerceamento da liberdade política e de expressão.

Até a maior democracia ocidental, a norte-americana, tem sofrido ameaças, a partir da eleição de Donald Trump e sua pregação antidemocrática. Ali, nunca se viu tanta pregação contra os eixos da democracia.

A crise, como se sabe, é crônica, se arrasta há tempos. E onde estão suas raízes? Norberto Bobbio, o cientista social e político italiano, em sua clássica obra O futuro da democracia, levanta a questão: as democracias não têm cumprido seus compromissos para com as comunidades.

Promessas não cumpridas caracterizam uma sociedade pluralista, com seus vários centros de poder, com o domínio das oligarquias que procuram preservar suas tradições e, ainda, com a força do poder invisível, que age nos subterrâneos do poder visível, representado pelo Estado. Basta ver a expansão das gangues e do crime organizado, hoje presentes em praticamente todos os países da América Latina. Calcula-se que cerca de 40% dos homicídios globais estão ligados ao crime organizado e à violência de gangues, que são prevalentes nas três Américas.

A incultura política campeia. Bobbio é enfático: a apatia política chega a envolver cerca da metade dos que têm direito a voto. É pouco. Em nosso Brasil, a imensa maioria do eleitorado ainda vegeta no terreno que se chama de “cidadania passiva”.

As promessas não têm sido cumpridas por causa dos obstáculos e desafios impostos por uma sociedade que saiu de uma economia familiar para uma economia de mercado, ou seja, uma economia planificada, que abriu a era do “governo dos técnicos”, e trouxe, em seu arcabouço, sérios problemas como desemprego, inflação, aumento das desigualdades, competição desvairada, violência.

O rendimento do Estado democrático sofre queda e, em muitos países, os sistemas governativos tornam-se ingovernáveis. As tensões entres Poderes (caso do Brasil) contribuem para a instabilidade institucional. As ingerências de um Poder sobre outro se tornam constantes, a ponto de se considerar que funções legislativas são absorvidas pelo Poder Judiciário, como ocorre, hoje, por nossas bandas. Basta olhar para a recente querela entre o STF e o Senado Federal e sua acusação recíproca de invasão de competências.

O STF até parece uma gigantesca delegacia de polícia, a julgar vândalos. O Poder Executivo, por sua vez, encabresta o Poder Legislativo, com sua articulação para cooptar parlamentares com liberação de recursos e outros meios de atração, como cargos e espaços na estrutura administrativa.

Em um ensaio alentado, os professores e pesquisadores Fernando Limongi e Angelina Figueiredo explicam: “O padrão organizacional do Legislativo brasileiro é bastante diferente do norte-americano. Os trabalhos legislativos no Brasil são altamente centralizados e se encontram ancorados na ação dos partidos. Ademais, enquanto o presidente norte-americano possui limitados poderes legislativos, o brasileiro é um dos mais poderosos do mundo. […] da mesma forma, não é possível desconsiderar os poderes legislativos do presidente”.

O fato é que o exercício da governança se torna cada vez mais complexo. Os interesses grupais e individuais suplantam as demandas coletivas. A conquista do poder, a qualquer custo, é a meta que transforma a política em uma arena de lutas. Sob essa paisagem conflituosa, golpes, insurreições, movimentos de ruptura, ancorados nos quartéis e nas armas, são os novos componentes que corroem os vãos e desvãos das democracias, tornando o mundo mais autoritário.

Tal constatação tem como fonte uma pesquisa feita pelo instituto sueco V-Dem, da Universidade de Gotemburgo. A escalada autoritária é uma ameaça ao equilíbrio entre as nações. Nos últimos tempos, o planeta vive sob o temor de uma nova Guerra Fria, que poderá ser o estopim de um conflito de proporções mortíferas para a humanidade. China e Rússia, juntas na estratégia de eliminar o poderio ocidental, capitaneado pelos Estados Unidos, e tendo como pano de fundo a tragédia que se abate sobre a Ucrânia, empurram o planeta na direção do precipício. Semana passada, vimos Vladimir Putin, o todo poderoso mandatário-mor da Rússia, falar alto: “Se a Europa quiser guerra, estamos prontos”.

Afinal, o que ocorre com as democracias? Estão morrendo? Assistem, inertes, ao desvanecimento de sua base? Não têm resistido ao volume crescente da violência, que invade os ares da liberdade? A luta do poder pelo poder, sem as luzes das ideologias e doutrinas, seria uma volta ao nosso passado ancestral?

São questões cruciais. Que já mereceram análises de cientistas políticos. A afamada obra Como as democracias morrem, dos professores Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, faz importante observação para entendermos a vida contemporânea. A tese principal dos dois autores é a de que os sistemas são corrompidos por meio da perversão do processo legal, significando que os governos legitimamente eleitos subvertem os meios que os levaram ao poder.

Na América Latina, basta ver os golpes militares, no Brasil (1964), na Argentina (1966), no Chile (1973), no Uruguai (1976) e os movimentos de tendência golpista, que ocorrem aqui e ali, a escancarar a instabilidade das instituições representativas, a militarização da vida política e o cerceamento da liberdade política e de expressão.

Até a maior democracia ocidental, a norte-americana, tem sofrido ameaças, a partir da eleição de Donald Trump e sua pregação antidemocrática. Ali, nunca se viu tanta pregação contra os eixos da democracia.

A crise, como se sabe, é crônica, se arrasta há tempos. E onde estão suas raízes? Norberto Bobbio, o cientista social e político italiano, em sua clássica obra O futuro da democracia, levanta a questão: as democracias não têm cumprido seus compromissos para com as comunidades.

Promessas não cumpridas caracterizam uma sociedade pluralista, com seus vários centros de poder, com o domínio das oligarquias que procuram preservar suas tradições e, ainda, com a força do poder invisível, que age nos subterrâneos do poder visível, representado pelo Estado. Basta ver a expansão das gangues e do crime organizado, hoje presentes em praticamente todos os países da América Latina. Calcula-se que cerca de 40% dos homicídios globais estão ligados ao crime organizado e à violência de gangues, que são prevalentes nas três Américas.

A incultura política campeia. Bobbio é enfático: a apatia política chega a envolver cerca da metade dos que têm direito a voto. É pouco. Em nosso Brasil, a imensa maioria do eleitorado ainda vegeta no terreno que se chama de “cidadania passiva”.

As promessas não têm sido cumpridas por causa dos obstáculos e desafios impostos por uma sociedade que saiu de uma economia familiar para uma economia de mercado, ou seja, uma economia planificada, que abriu a era do “governo dos técnicos”, e trouxe, em seu arcabouço, sérios problemas como desemprego, inflação, aumento das desigualdades, competição desvairada, violência.

O rendimento do Estado democrático sofre queda e, em muitos países, os sistemas governativos tornam-se ingovernáveis. As tensões entres Poderes (caso do Brasil) contribuem para a instabilidade institucional. As ingerências de um Poder sobre outro se tornam constantes, a ponto de se considerar que funções legislativas são absorvidas pelo Poder Judiciário, como ocorre, hoje, por nossas bandas. Basta olhar para a recente querela entre o STF e o Senado Federal e sua acusação recíproca de invasão de competências.

O STF até parece uma gigantesca delegacia de polícia, a julgar vândalos. O Poder Executivo, por sua vez, encabresta o Poder Legislativo, com sua articulação para cooptar parlamentares com liberação de recursos e outros meios de atração, como cargos e espaços na estrutura administrativa.

Em um ensaio alentado, os professores e pesquisadores Fernando Limongi e Angelina Figueiredo explicam: “O padrão organizacional do Legislativo brasileiro é bastante diferente do norte-americano. Os trabalhos legislativos no Brasil são altamente centralizados e se encontram ancorados na ação dos partidos. Ademais, enquanto o presidente norte-americano possui limitados poderes legislativos, o brasileiro é um dos mais poderosos do mundo. […] da mesma forma, não é possível desconsiderar os poderes legislativos do presidente”.

O fato é que o exercício da governança se torna cada vez mais complexo. Os interesses grupais e individuais suplantam as demandas coletivas. A conquista do poder, a qualquer custo, é a meta que transforma a política em uma arena de lutas. Sob essa paisagem conflituosa, golpes, insurreições, movimentos de ruptura, ancorados nos quartéis e nas armas, são os novos componentes que corroem os vãos e desvãos das democracias, tornando o mundo mais autoritário.

Assinar:

Comentários (Atom)