quinta-feira, 6 de novembro de 2025

Chacina é a única saída para questão da segurança?

A sangrenta operação policial promovida na semana passada pelo governador Cláudio Castro foi a sua quarta desde 2021, quando ele passou a comandar o estado do Rio de Janeiro. Denominada Contenção, teve o mesmo intuito e seguiu o mesmo roteiro das anteriores, delas diferindo apenas na multiplicação dos cadáveres que deixou expostos.

Em todas elas, armamentos e munições foram apreendidos, prisões feitas —e muita gente morreu: 28 pessoas na Favela do Jacarezinho, em maio de 2021; entre 23 e 25 na Vila Cruzeiro, no mesmo mês do ano seguinte; 19 em julho de 2022, no Complexo do Alemão. Não há o mais remoto indício de que essas mortes tenham servido para diminuir o controle do crime organizado sobre aqueles territórios. Esse será o provável resultado da operação que, agora, custou a vida de mais de uma centena de pessoas, no Complexo do Alemão.

Duas semanas antes —e sem alarde—, o governo do Rio Grande do Norte, com apoio da Senasp (Secretaria Nacional de Segurança Pública), do Ministério da Justiça, realizou a Operação Território Seguro, na zona oeste de Natal. Sem que se disparasse um tiro, houve apreensão de armas e drogas, além de prisões. Agora, será instalado na área um conjunto de serviços destinados a garantir aos moradores direitos civis básicos: mediação de conflitos e acesso à Justiça; entrega de documentação pessoal; atendimento a mulheres e crianças vítimas da violência; regularização fundiária; melhoria do ambiente, com iluminação e coleta de lixo; atendimento a jovens em situação de risco; policiamento permanente. Enfim, tudo o que pode ser feito no âmbito do sistema de Justiça e da segurança pública.

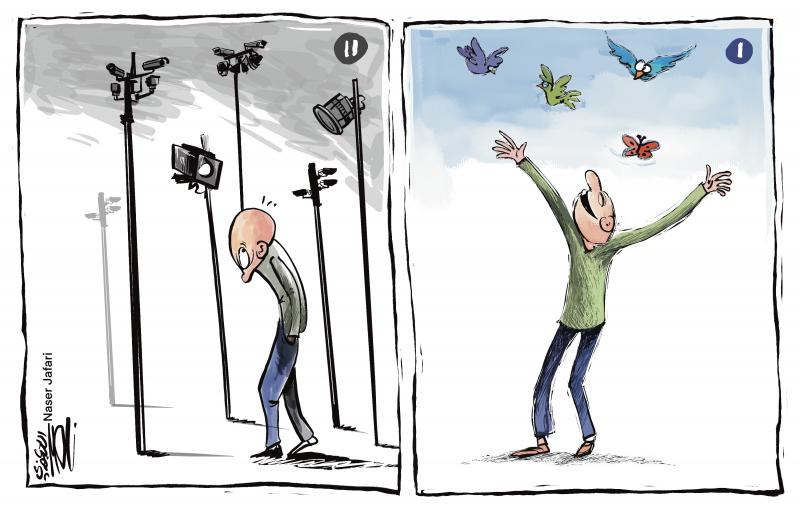

Assim, no mesmo mês, vimos duas concepções opostas para enfrentar o controle do crime organizado em áreas urbanas onde vivem os pobres. Uma delas recorre à força bruta, ao espetáculo sangrento, que dá votos e normaliza a barbárie. A outra faz fé na coordenação intergovernamental; na mobilização de sistemas de informações confiáveis; no conhecimento acumulado por quadros da segurança pública e especialistas.

Em outra frente, a Operação Carbono Oculto parece fundar-se também nesta racional estratégia de combate às organizações criminosas. Ela é necessariamente multidimensional, tal qual as atividades das máfias.

Dos exemplos de Território Seguro e Carbono Oculto não se deve deduzir que o confronto armado possa ser sempre evitado. A violência, irrecusável diante de organizações equipadas com armamento pesado, não pode ser o primeiro e único recurso do Estado democrático nem pode ser exercida sem protocolos claros.

O que tais exemplos parecem indicar é o começo possível de uma alternativa de política eficaz e civilizada de enfrentamento do crime organizado. Essa é uma construção de grande complexidade por requerer mudanças nas leis e no comportamento de líderes políticos e grandes burocracias públicas —as polícias, o Ministério Público e o sistema judicial e penitenciário. Não está escrito que prospere. Pois, além de tudo o mais, exige das lideranças clareza para separá-la da disputa eleitoral e coragem política para conquistar a maioria que hoje aplaude a falida política de segurança da extrema direita.

Maria Hermínia Tavares

Em todas elas, armamentos e munições foram apreendidos, prisões feitas —e muita gente morreu: 28 pessoas na Favela do Jacarezinho, em maio de 2021; entre 23 e 25 na Vila Cruzeiro, no mesmo mês do ano seguinte; 19 em julho de 2022, no Complexo do Alemão. Não há o mais remoto indício de que essas mortes tenham servido para diminuir o controle do crime organizado sobre aqueles territórios. Esse será o provável resultado da operação que, agora, custou a vida de mais de uma centena de pessoas, no Complexo do Alemão.

Duas semanas antes —e sem alarde—, o governo do Rio Grande do Norte, com apoio da Senasp (Secretaria Nacional de Segurança Pública), do Ministério da Justiça, realizou a Operação Território Seguro, na zona oeste de Natal. Sem que se disparasse um tiro, houve apreensão de armas e drogas, além de prisões. Agora, será instalado na área um conjunto de serviços destinados a garantir aos moradores direitos civis básicos: mediação de conflitos e acesso à Justiça; entrega de documentação pessoal; atendimento a mulheres e crianças vítimas da violência; regularização fundiária; melhoria do ambiente, com iluminação e coleta de lixo; atendimento a jovens em situação de risco; policiamento permanente. Enfim, tudo o que pode ser feito no âmbito do sistema de Justiça e da segurança pública.

Assim, no mesmo mês, vimos duas concepções opostas para enfrentar o controle do crime organizado em áreas urbanas onde vivem os pobres. Uma delas recorre à força bruta, ao espetáculo sangrento, que dá votos e normaliza a barbárie. A outra faz fé na coordenação intergovernamental; na mobilização de sistemas de informações confiáveis; no conhecimento acumulado por quadros da segurança pública e especialistas.

Em outra frente, a Operação Carbono Oculto parece fundar-se também nesta racional estratégia de combate às organizações criminosas. Ela é necessariamente multidimensional, tal qual as atividades das máfias.

Dos exemplos de Território Seguro e Carbono Oculto não se deve deduzir que o confronto armado possa ser sempre evitado. A violência, irrecusável diante de organizações equipadas com armamento pesado, não pode ser o primeiro e único recurso do Estado democrático nem pode ser exercida sem protocolos claros.

O que tais exemplos parecem indicar é o começo possível de uma alternativa de política eficaz e civilizada de enfrentamento do crime organizado. Essa é uma construção de grande complexidade por requerer mudanças nas leis e no comportamento de líderes políticos e grandes burocracias públicas —as polícias, o Ministério Público e o sistema judicial e penitenciário. Não está escrito que prospere. Pois, além de tudo o mais, exige das lideranças clareza para separá-la da disputa eleitoral e coragem política para conquistar a maioria que hoje aplaude a falida política de segurança da extrema direita.

Maria Hermínia Tavares

A flor e a náusea

Vou de branco pela rua cinzenta.

Melancolias, mercadorias espreitam-me.

Devo seguir até o enjôo?

Posso, sem armas, revoltar-me'?

Olhos sujos no relógio da torre:

Não, o tempo não chegou de completa justiça.

O tempo é ainda de fezes, maus poemas,

alucinações e espera.

O tempo pobre, o poeta pobre

fundem-se no mesmo impasse.

Em vão me tento explicar, os muros são surdos.

Sob a pele das palavras há cifras e códigos.

O sol consola os doentes e não os renova.

As coisas. Que tristes são as coisas,

consideradas sem ênfase.

Vomitar esse tédio sobre a cidade.

Quarenta anos e nenhum problema

resolvido, sequer colocado.

Nenhuma carta escrita nem recebida.

Todos os homens voltam para casa.

Estão menos livres mas levam jornais

e soletram o mundo, sabendo que o perdem.

Crimes da terra, como perdoá-los?

Tomei parte em muitos, outros escondi.

Alguns achei belos, foram publicados.

Crimes suaves, que ajudam a viver.

Ração diária de erro, distribuída em casa.

Os ferozes padeiros do mal.

Os ferozes leiteiros do mal.

Pôr fogo em tudo, inclusive em mim.

Ao menino de 1918 chamavam anarquista.

Porém meu ódio é o melhor de mim.

Com ele me salvo

e dou a poucos uma esperança mínima.

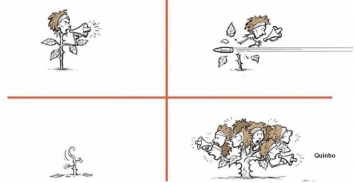

Uma flor nasceu na rua!

Passem de longe, bondes, ônibus, rio de aço do tráfego.

Uma flor ainda desbotada

ilude a polícia, rompe o asfalto.

Façam completo silêncio,

paralisem os negócios,

garanto que uma flor nasceu.

Sua cor não se percebe.

Suas pétalas não se abrem.

Seu nome não está nos livros.

É feia. Mas é realmente uma flor.

Sento-me no chão da capital do país às cinco horasda tarde

e lentamente passo a mão nessa forma insegura.

Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se.

Pequenos pontos brancos movem-se no mar, galinhas em pânico.

É feia. Mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio.

Carlos Drummond de Andrade. "A Rosa do Povo"

O labirinto do WhatsApp

O WhatsApp ocupa uma posição paradoxal no Brasil. É o principal meio de comunicação digital do país e, ao mesmo tempo, um território de sombras, onde convivem a intimidade das conversas privadas, o fluxo incessante de notícias e o eco de narrativas que moldam a percepção coletiva do real. Essa sobreposição de esferas (pessoal, público e político) fez do aplicativo um espaço decisivo da vida nacional. É ali que se constroem vínculos, mas também desconfianças; onde se organizam comunidades, mas igualmente se testam os limites da credibilidade e da verdade.

Um levantamento concluído recentemente sobre o que circula nos grupos públicos do aplicativo oferece uma visão rara e incômoda desse ecossistema. As mensagens mais compartilhadas no WhatsApp não refletem apenas a variedade do cotidiano brasileiro, mas revelam uma convivência inquietante entre o trivial e o extremo. O “bom dia” e a receita de bolo dividem espaço com vídeos de violência explícita, cenas pornográficas, apostas ilegais e campanhas de desinformação que minam a confiança nas instituições democráticas. A política, como tema e pulsão, é onipresente. As discussões sobre o Supremo Tribunal Federal, as teorias de fraude eleitoral e os ataques à legitimidade do governo formam uma paisagem digital que se repete com variações sutis, mas efeitos duradouros sobre o imaginário coletivo.

Nesse cenário, o vídeo tornou-se o veículo preferencial das emoções e da manipulação. Sua força está na aparência de evidência: o que é visto parece ser incontestável. É também o formato que mais viraliza, pela facilidade de consumo, pelo impacto visual e pelo potencial de despertar respostas imediatas. Quando uma mentira assume forma audiovisual, ela ganha não apenas velocidade, mas textura e convicção. A desinformação, que antes se apoiava em textos ou imagens estáticas, hoje se move com fluidez cinematográfica.

A análise das mensagens mostra que os grupos politicamente alinhados à direita são, em número e intensidade, muito mais ativos na disseminação de conteúdos ultravirais. Essa assimetria ajuda a explicar por que certas narrativas encontram terreno fértil para se multiplicar. Trata-se de uma infraestrutura organizada e resiliente, que opera de modo descentralizado e emocional, transformando o aplicativo em um sistema de ressonância política permanente. A esquerda também circula nesse espaço, mas em escala significativamente menor, o que evidencia uma desigualdade estrutural na capacidade de mobilização digital.

Os temas que mais provocam dúvida entre os usuários não são triviais. Eles tocam no coração do pacto social: política nacional, benefícios sociais, economia e saúde pública. O boato sobre a taxação do Pix, que inundou o WhatsApp em janeiro de 2025, é exemplar. Ele revela como a desinformação se infiltra por frestas de ansiedade coletiva, convertendo preocupações legítimas em pânico moral e desconfiança institucional. A mentira, nesse contexto, não é apenas um erro factual: é um instrumento de erosão da confiança.

Há também um componente de espetáculo e perversão no consumo de conteúdos sensíveis. Vídeos de linchamentos, execuções e agressões reais circulam em escala perturbadora. Essa exploração da violência, compartilhada em grupos públicos, fala menos sobre curiosidade e mais sobre anestesia. A repetição de imagens brutais não apenas normaliza o horror, mas redefine o limiar do aceitável. No mesmo espaço em que se multiplicam mensagens de fé e esperança, consolida-se uma pedagogia do medo e da descrença.

O retrato que emerge desse universo sugere que o WhatsApp se tornou, mais do que uma ferramenta, uma arquitetura emocional da vida pública brasileira. O que circula ali espelha o que nos mobiliza, o que nos assusta e o que nos divide. Monitorar esse espaço não é uma questão de censura, mas de cidadania digital.

É preciso compreender que o aplicativo não é apenas um espelho da sociedade, mas um amplificador de suas distorções, e que enfrentá-las exige mais do que tecnologia: requer educação midiática, políticas de transparência e um jornalismo atento ao que acontece fora dos holofotes das grandes plataformas. A tarefa de reconstruir a confiança pública começa por iluminar o que hoje opera na penumbra. Entender o WhatsApp é entender o Brasil, um país que conversa, se informa e se desinforma no mesmo espaço, com a mesma intensidade.

Um levantamento concluído recentemente sobre o que circula nos grupos públicos do aplicativo oferece uma visão rara e incômoda desse ecossistema. As mensagens mais compartilhadas no WhatsApp não refletem apenas a variedade do cotidiano brasileiro, mas revelam uma convivência inquietante entre o trivial e o extremo. O “bom dia” e a receita de bolo dividem espaço com vídeos de violência explícita, cenas pornográficas, apostas ilegais e campanhas de desinformação que minam a confiança nas instituições democráticas. A política, como tema e pulsão, é onipresente. As discussões sobre o Supremo Tribunal Federal, as teorias de fraude eleitoral e os ataques à legitimidade do governo formam uma paisagem digital que se repete com variações sutis, mas efeitos duradouros sobre o imaginário coletivo.

Nesse cenário, o vídeo tornou-se o veículo preferencial das emoções e da manipulação. Sua força está na aparência de evidência: o que é visto parece ser incontestável. É também o formato que mais viraliza, pela facilidade de consumo, pelo impacto visual e pelo potencial de despertar respostas imediatas. Quando uma mentira assume forma audiovisual, ela ganha não apenas velocidade, mas textura e convicção. A desinformação, que antes se apoiava em textos ou imagens estáticas, hoje se move com fluidez cinematográfica.

A análise das mensagens mostra que os grupos politicamente alinhados à direita são, em número e intensidade, muito mais ativos na disseminação de conteúdos ultravirais. Essa assimetria ajuda a explicar por que certas narrativas encontram terreno fértil para se multiplicar. Trata-se de uma infraestrutura organizada e resiliente, que opera de modo descentralizado e emocional, transformando o aplicativo em um sistema de ressonância política permanente. A esquerda também circula nesse espaço, mas em escala significativamente menor, o que evidencia uma desigualdade estrutural na capacidade de mobilização digital.

Os temas que mais provocam dúvida entre os usuários não são triviais. Eles tocam no coração do pacto social: política nacional, benefícios sociais, economia e saúde pública. O boato sobre a taxação do Pix, que inundou o WhatsApp em janeiro de 2025, é exemplar. Ele revela como a desinformação se infiltra por frestas de ansiedade coletiva, convertendo preocupações legítimas em pânico moral e desconfiança institucional. A mentira, nesse contexto, não é apenas um erro factual: é um instrumento de erosão da confiança.

Há também um componente de espetáculo e perversão no consumo de conteúdos sensíveis. Vídeos de linchamentos, execuções e agressões reais circulam em escala perturbadora. Essa exploração da violência, compartilhada em grupos públicos, fala menos sobre curiosidade e mais sobre anestesia. A repetição de imagens brutais não apenas normaliza o horror, mas redefine o limiar do aceitável. No mesmo espaço em que se multiplicam mensagens de fé e esperança, consolida-se uma pedagogia do medo e da descrença.

O retrato que emerge desse universo sugere que o WhatsApp se tornou, mais do que uma ferramenta, uma arquitetura emocional da vida pública brasileira. O que circula ali espelha o que nos mobiliza, o que nos assusta e o que nos divide. Monitorar esse espaço não é uma questão de censura, mas de cidadania digital.

É preciso compreender que o aplicativo não é apenas um espelho da sociedade, mas um amplificador de suas distorções, e que enfrentá-las exige mais do que tecnologia: requer educação midiática, políticas de transparência e um jornalismo atento ao que acontece fora dos holofotes das grandes plataformas. A tarefa de reconstruir a confiança pública começa por iluminar o que hoje opera na penumbra. Entender o WhatsApp é entender o Brasil, um país que conversa, se informa e se desinforma no mesmo espaço, com a mesma intensidade.

A humanidade que pensamos ser

Talvez estejamos muito condicionados a uma ideia de ser humano e a um tipo de existência. Se a gente desestabilizar esse padrão, talvez a nossa mente sofra uma espécie de ruptura, como se caíssemos num abismo. Quem disse que a gente não pode cair? Quem disse que a gente já não caiu? Houve um tempo em que o planeta que chamamos Terra juntava os continentes todos numa grande Pangeia. Se olhássemos lá de cima do céu, tiraríamos uma fotografia completamente diferente do globo. Quem sabe se, quando o astronauta Iúri Gagárin disse “a Terra é azul”, ele não fez um retrato ideal daquele momento para essa humanidade que nós pensamos ser. Ele olhou com o nosso olho, viu o que a gente queria ver. Existe muita coisa que se aproxima mais daquilo que pretendemos ver do que se podia constatar se juntássemos as duas imagens: a que você pensa e a que você tem. Se já houve outras configurações da Terra, inclusive sem a gente aqui, por que é que nos apegamos tanto a esse retrato com a gente aqui? O Antropoceno tem um sentido incisivo sobre a nossa existência, a nossa experiência comum, a ideia do que é humano. O nosso apego a uma ideia fixa de paisagem da Terra e de humanidade é a marca mais profunda do Antropoceno.

Essa configuração mental é mais do que uma ideologia, é uma construção do imaginário coletivo — várias gerações se sucedendo, camadas de desejos, projeções, visões, períodos inteiros de ciclos de vida dos nossos ancestrais que herdamos e fomos burilando, retocando, até chegar à imagem com a qual nos sentimos identificados. É como se tivéssemos feito um photoshop na memória coletiva planetária, entre a tripulação e a nave, onde a nave se cola ao organismo da tripulação e fica parecendo uma coisa indissociável. É como parar numa memória confortável, agradável, de nós próprios, por exemplo, mamando no colo da nossa mãe: uma mãe farta, próspera, amorosa, carinhosa, nos alimentando forever. Um dia ela se move e tira o peito da nossa boca. Aí, a gente dá uma babada, olha em volta, reclama porque não está vendo o seio da mãe, não está vendo aquele organismo materno alimentando toda a nossa gana de vida, e a gente começa a estremecer, a achar que aquilo não é mesmo o melhor dos mundos, que o mundo está acabando e a gente vai cair em algum lugar. Mas a gente não vai cair em lugar nenhum, de repente o que a mãe fez foi dar uma viradinha para pegar um sol, mas como estávamos tão acostumados, a gente só quer mamar.

Há muito tempo não existe alguém que pense com a liberdade do que aprendemos a chamar de cientista. Acabaram os cientistas. Toda pessoa que seja capaz de trazer uma inovação nos processos que conhecemos é capturada pela máquina de fazer coisas, da mercadoria. Antes de essa pessoa contribuir, em qualquer sentido, para abrir uma janela de respiro a essa nossa ansiedade de perder o seio da mãe, vem logo um aparato artificial para dar mais um tempo de canseira na gente. É como se todas as descobertas estivessem condicionadas e nós desconfiássemos das descobertas, como se todas fossem trapaça. A gente sabe que as descobertas no âmbito da ciência, as curas para tudo, são uma baba.

Quando, por vezes, me falam em imaginar outro mundo possível, é no sentido de reordenamento das relações e dos espaços, de novos entendimentos sobre como podemos nos relacionar com aquilo que se admite ser a natureza, como se a gente não fosse natureza. Na verdade, estão invocando novas formas de os velhos manjados humanos coexistirem com aquela metáfora da natureza que eles mesmos criaram para consumo próprio. Todos os outros humanos que não somos nós estão fora, a gente pode comê-los, socá-los, fraturá-los, despachá-los para outro lugar do espaço. O estado de mundo que vivemos hoje é exatamente o mesmo que os nossos antepassados recentes encomendaram para nós.

Na verdade, a gente vive reclamando, mas essa coisa foi encomendada, chegou embrulhada e com o aviso: “Depois de abrir, não tem troca”. Há duzentos, trezentos anos ansiaram por esse mundo. Um monte de gente decepcionada, pensando: “Mas é esse mundo que deixaram para a gente?”. Qual é o mundo que vocês estão agora empacotando para deixar às gerações futuras? O.k., você vive falando de outro mundo, mas já perguntou para as gerações futuras se o mundo que você está deixando é o que elas querem? A maioria de nós não vai estar aqui quando a encomenda chegar. Quem vai receber são os nossos netos, bisnetos, no máximo nossos filhos já idosos. Se cada um de nós pensa um mundo, serão trilhões de mundos, e as entregas vão ser feitas em vários locais. Que mundo e que serviço de delivery você está pedindo? Há algo de insano quando nos reunimos para repudiar esse mundo que recebemos agorinha, no pacote encomendado pelos nossos antecessores; há algo de pirraça nossa sugerindo que, se fosse a gente, teríamos feito muito melhor.

Devíamos admitir a natureza como uma imensa multidão de formas, incluindo cada pedaço de nós, que somos parte de tudo: 70% de água e um monte de outros materiais que nos compõem. E nós criamos essa abstração de unidade, o homem como medida das coisas, e saímos por aí atropelando tudo, num convencimento geral até que todos aceitem que existe uma humanidade com a qual se identificam, agindo no mundo à nossa disposição, pegando o que a gente quiser. Esse contato com outra possibilidade implica escutar, sentir, cheirar, inspirar, expirar aquelas camadas do que ficou fora da gente como “natureza”, mas que por alguma razão ainda se confunde com ela. Tem alguma coisa dessas camadas que é quase-humana: uma camada identificada por nós que está sumindo, que está sendo exterminada da interface de humanos muito-humanos.

Essa configuração mental é mais do que uma ideologia, é uma construção do imaginário coletivo — várias gerações se sucedendo, camadas de desejos, projeções, visões, períodos inteiros de ciclos de vida dos nossos ancestrais que herdamos e fomos burilando, retocando, até chegar à imagem com a qual nos sentimos identificados. É como se tivéssemos feito um photoshop na memória coletiva planetária, entre a tripulação e a nave, onde a nave se cola ao organismo da tripulação e fica parecendo uma coisa indissociável. É como parar numa memória confortável, agradável, de nós próprios, por exemplo, mamando no colo da nossa mãe: uma mãe farta, próspera, amorosa, carinhosa, nos alimentando forever. Um dia ela se move e tira o peito da nossa boca. Aí, a gente dá uma babada, olha em volta, reclama porque não está vendo o seio da mãe, não está vendo aquele organismo materno alimentando toda a nossa gana de vida, e a gente começa a estremecer, a achar que aquilo não é mesmo o melhor dos mundos, que o mundo está acabando e a gente vai cair em algum lugar. Mas a gente não vai cair em lugar nenhum, de repente o que a mãe fez foi dar uma viradinha para pegar um sol, mas como estávamos tão acostumados, a gente só quer mamar.

O fim do mundo talvez seja uma breve interrupção de um estado de prazer extasiante que a gente não quer perder. Parece que todos os artifícios que foram buscados pelos nossos ancestrais e por nós têm a ver com essa sensação. Quando se transfere isso para a mercadoria, para os objetos, para as coisas exteriores, se materializa no que a técnica desenvolveu, no aparato todo que se foi sobrepondo ao corpo da mãe Terra. Todas as histórias antigas chamam a Terra de Mãe, Pacha Mama, Gaia. Uma deusa perfeita e infindável, fluxo de graça, beleza e fartura. Veja-se a imagem grega da deusa da prosperidade, que tem uma cornucópia que fica o tempo todo jorrando riqueza sobre o mundo… Noutras tradições, na China e na Índia, nas Américas, em todas as culturas mais antigas, a referência é de uma provedora maternal. Não tem nada a ver com a imagem masculina ou do pai. Todas as vezes que a imagem do pai rompe nessa paisagem é sempre para depredar, detonar e dominar.

O desconforto que a ciência moderna, as tecnologias, as movimentações que resultaram naquilo que chamamos de “revoluções de massa”, tudo isso não ficou localizado numa região, mas cindiu o planeta a ponto de, no século XX, termos situações como a Guerra Fria, em que você tinha, de um lado do muro, uma parte da humanidade, e a outra, do lado de lá, na maior tensão, pronta para puxar o gatilho para cima dos outros. Não tem fim do mundo mais iminente do que quando você tem um mundo do lado de lá do muro e um do lado de cá, ambos tentando adivinhar o que o outro está fazendo. Isso é um abismo, isso é uma queda. Então a pergunta a fazer seria: “Por que tanto medo assim de uma queda se a gente não fez nada nas outras eras senão cair?”.

Já caímos em diferentes escalas e em diferentes lugares do mundo. Mas temos muito medo do que vai acontecer quando a gente cair. Sentimos insegurança, uma paranoia da queda porque as outras possibilidades que se abrem exigem implodir essa casa que herdamos, que confortavelmente carregamos em grande estilo, mas passamos o tempo inteiro morrendo de medo. Então, talvez o que a gente tenha de fazer é descobrir um paraquedas. Não eliminar a queda, mas inventar e fabricar milhares de paraquedas coloridos, divertidos, inclusive prazerosos. Já que aquilo de que realmente gostamos é gozar, viver no prazer aqui na Terra. Então, que a gente pare de despistar essa nossa vocação e, em vez de ficar inventando outras parábolas, que a gente se renda a essa principal e não se deixe iludir com o aparato da técnica. Na verdade, a ciência inteira vive subjugada por essa coisa que é a técnica.

Já caímos em diferentes escalas e em diferentes lugares do mundo. Mas temos muito medo do que vai acontecer quando a gente cair. Sentimos insegurança, uma paranoia da queda porque as outras possibilidades que se abrem exigem implodir essa casa que herdamos, que confortavelmente carregamos em grande estilo, mas passamos o tempo inteiro morrendo de medo. Então, talvez o que a gente tenha de fazer é descobrir um paraquedas. Não eliminar a queda, mas inventar e fabricar milhares de paraquedas coloridos, divertidos, inclusive prazerosos. Já que aquilo de que realmente gostamos é gozar, viver no prazer aqui na Terra. Então, que a gente pare de despistar essa nossa vocação e, em vez de ficar inventando outras parábolas, que a gente se renda a essa principal e não se deixe iludir com o aparato da técnica. Na verdade, a ciência inteira vive subjugada por essa coisa que é a técnica.

Há muito tempo não existe alguém que pense com a liberdade do que aprendemos a chamar de cientista. Acabaram os cientistas. Toda pessoa que seja capaz de trazer uma inovação nos processos que conhecemos é capturada pela máquina de fazer coisas, da mercadoria. Antes de essa pessoa contribuir, em qualquer sentido, para abrir uma janela de respiro a essa nossa ansiedade de perder o seio da mãe, vem logo um aparato artificial para dar mais um tempo de canseira na gente. É como se todas as descobertas estivessem condicionadas e nós desconfiássemos das descobertas, como se todas fossem trapaça. A gente sabe que as descobertas no âmbito da ciência, as curas para tudo, são uma baba.

Os laboratórios planejam com antecedência a publicação das descobertas em função dos mercados que eles próprios configuram para esses aparatos, com o único propósito de fazer a roda continuar a girar. Não uma roda que abre outros horizontes e acena para outros mundos no sentido prazeroso, mas para outros mundos que só reproduzem a nossa experiência de perda de liberdade, de perda daquilo a que podemos chamar inocência, no sentido de ser simplesmente bom, sem nenhum objetivo. Gozar sem nenhum objetivo. Mamar sem medo, sem culpa, sem nenhum objetivo. Nós vivemos num mundo em que você tem de explicar por que é que está mamando. Ele se transformou numa fábrica de consumir inocência e deve ser potencializado cada vez mais para não deixar nenhum lugar habitado por ela.

De que lugar se projetam os paraquedas? Do lugar onde são possíveis as visões e o sonho. Um outro lugar que a gente pode habitar além dessa terra dura: o lugar do sonho. Não o sonho comumente referenciado de quando se está cochilando ou que a gente banaliza “estou sonhando com o meu próximo emprego, com o próximo carro”, mas que é uma experiência transcendente na qual o casulo do humano implode, se abrindo para outras visões da vida não limitada. Talvez seja outra palavra para o que costumamos chamar de natureza. Não é nomeada porque só conseguimos nomear o que experimentamos. O sonho como experiência de pessoas iniciadas numa tradição para sonhar. Assim como quem vai para uma escola aprender uma prática, um conteúdo, uma meditação, uma dança, pode ser iniciado nessa instituição para seguir, avançar num lugar do sonho. Alguns xamãs ou mágicos habitam esses lugares ou têm passagem por eles. São lugares com conexão com o mundo que partilhamos; não é um mundo paralelo, mas que tem uma potência diferente.

De que lugar se projetam os paraquedas? Do lugar onde são possíveis as visões e o sonho. Um outro lugar que a gente pode habitar além dessa terra dura: o lugar do sonho. Não o sonho comumente referenciado de quando se está cochilando ou que a gente banaliza “estou sonhando com o meu próximo emprego, com o próximo carro”, mas que é uma experiência transcendente na qual o casulo do humano implode, se abrindo para outras visões da vida não limitada. Talvez seja outra palavra para o que costumamos chamar de natureza. Não é nomeada porque só conseguimos nomear o que experimentamos. O sonho como experiência de pessoas iniciadas numa tradição para sonhar. Assim como quem vai para uma escola aprender uma prática, um conteúdo, uma meditação, uma dança, pode ser iniciado nessa instituição para seguir, avançar num lugar do sonho. Alguns xamãs ou mágicos habitam esses lugares ou têm passagem por eles. São lugares com conexão com o mundo que partilhamos; não é um mundo paralelo, mas que tem uma potência diferente.

Quando, por vezes, me falam em imaginar outro mundo possível, é no sentido de reordenamento das relações e dos espaços, de novos entendimentos sobre como podemos nos relacionar com aquilo que se admite ser a natureza, como se a gente não fosse natureza. Na verdade, estão invocando novas formas de os velhos manjados humanos coexistirem com aquela metáfora da natureza que eles mesmos criaram para consumo próprio. Todos os outros humanos que não somos nós estão fora, a gente pode comê-los, socá-los, fraturá-los, despachá-los para outro lugar do espaço. O estado de mundo que vivemos hoje é exatamente o mesmo que os nossos antepassados recentes encomendaram para nós.

Na verdade, a gente vive reclamando, mas essa coisa foi encomendada, chegou embrulhada e com o aviso: “Depois de abrir, não tem troca”. Há duzentos, trezentos anos ansiaram por esse mundo. Um monte de gente decepcionada, pensando: “Mas é esse mundo que deixaram para a gente?”. Qual é o mundo que vocês estão agora empacotando para deixar às gerações futuras? O.k., você vive falando de outro mundo, mas já perguntou para as gerações futuras se o mundo que você está deixando é o que elas querem? A maioria de nós não vai estar aqui quando a encomenda chegar. Quem vai receber são os nossos netos, bisnetos, no máximo nossos filhos já idosos. Se cada um de nós pensa um mundo, serão trilhões de mundos, e as entregas vão ser feitas em vários locais. Que mundo e que serviço de delivery você está pedindo? Há algo de insano quando nos reunimos para repudiar esse mundo que recebemos agorinha, no pacote encomendado pelos nossos antecessores; há algo de pirraça nossa sugerindo que, se fosse a gente, teríamos feito muito melhor.

Devíamos admitir a natureza como uma imensa multidão de formas, incluindo cada pedaço de nós, que somos parte de tudo: 70% de água e um monte de outros materiais que nos compõem. E nós criamos essa abstração de unidade, o homem como medida das coisas, e saímos por aí atropelando tudo, num convencimento geral até que todos aceitem que existe uma humanidade com a qual se identificam, agindo no mundo à nossa disposição, pegando o que a gente quiser. Esse contato com outra possibilidade implica escutar, sentir, cheirar, inspirar, expirar aquelas camadas do que ficou fora da gente como “natureza”, mas que por alguma razão ainda se confunde com ela. Tem alguma coisa dessas camadas que é quase-humana: uma camada identificada por nós que está sumindo, que está sendo exterminada da interface de humanos muito-humanos.

Os quase-humanos são milhares de pessoas que insistem em ficar fora dessa dança civilizada, da técnica, do controle do planeta. E por dançar uma coreografia estranha são tirados de cena, por epidemias, pobreza, fome, violência dirigida.

Já que se pretende olhar aqui o Antropoceno como o evento que pôs em contato mundos capturados para esse núcleo preexistente de civilizados — no ciclo das navegações, quando se deram as saídas daqui para a Ásia, a África e a América —, é importante lembrar que grande parte daqueles mundos desapareceu sem que fosse pensada uma ação de eliminar aqueles povos. O simples contágio do encontro entre humanos daqui e de lá fez com que essa parte da população desaparecesse por um fenômeno que depois se chamou epidemia, uma mortandade de milhares e milhares de seres. Um sujeito que saía da Europa e descia numa praia tropical largava um rasto de morte por onde passava. O indivíduo não sabia que era uma peste ambulante, uma guerra bacteriológica em movimento, um fim de mundo; tampouco o sabiam as vítimas que eram contaminadas. Para os povos que receberam aquela visita e morreram, o fim do mundo foi no século XVI . Não estou liberando a responsabilidade e a gravidade de toda a máquina que moveu as conquistas coloniais, estou chamando atenção para o fato de que muitos eventos que aconteceram foram o desastre daquele tempo.

Já que se pretende olhar aqui o Antropoceno como o evento que pôs em contato mundos capturados para esse núcleo preexistente de civilizados — no ciclo das navegações, quando se deram as saídas daqui para a Ásia, a África e a América —, é importante lembrar que grande parte daqueles mundos desapareceu sem que fosse pensada uma ação de eliminar aqueles povos. O simples contágio do encontro entre humanos daqui e de lá fez com que essa parte da população desaparecesse por um fenômeno que depois se chamou epidemia, uma mortandade de milhares e milhares de seres. Um sujeito que saía da Europa e descia numa praia tropical largava um rasto de morte por onde passava. O indivíduo não sabia que era uma peste ambulante, uma guerra bacteriológica em movimento, um fim de mundo; tampouco o sabiam as vítimas que eram contaminadas. Para os povos que receberam aquela visita e morreram, o fim do mundo foi no século XVI . Não estou liberando a responsabilidade e a gravidade de toda a máquina que moveu as conquistas coloniais, estou chamando atenção para o fato de que muitos eventos que aconteceram foram o desastre daquele tempo.

Assim como nós estamos hoje vivendo o desastre do nosso tempo, ao qual algumas seletas pessoas chamam Antropoceno. A grande maioria está chamando de caos social, desgoverno geral, perda de qualidade no cotidiano, nas relações, e estamos todos jogados nesse abismo.

Ailton Krenak, "Ideias para adiar o fim do mundo"

Ailton Krenak, "Ideias para adiar o fim do mundo"

Narcisismo e a crise da representação política

“O senhor não me manda calar!” — foi com esta frase que José Miguel Prata Roque, jurista e antigo Secretário de Estado, abandonou em direto o estúdio da SIC Notícias, após uma troca acesa de insultos com o deputado do Chega, Rodrigo Taxa. O episódio, ocorrido a 29 de outubro de 2025, tornou-se viral e simboliza o estado preocupante do debate político em Portugal. O que deveria ser um confronto de ideias transformou-se num espetáculo de agressividade, desrespeito e teatralização, onde o insulto substitui o argumento e a vaidade eclipsa o serviço público.

O narcisismo no poder não é uma metáfora. É uma realidade política que exige vigilância. Esta é a premissa central do livro “Les Narcisse” (Éditions La Découverte) da psiquiatra e psicanalista francesa Marie-France Hirigoyen, que analisa com precisão os traços psicológicos que caracterizam muitos dos líderes contemporâneos: egocentrismo, manipulação, ausência de empatia e uma tendência para se colocarem acima da lei e das instituições.

Vivemos tempos em que o espaço público se transforma num palco de vaidades. O Parlamento, outrora símbolo do debate democrático, é frequentemente reduzido a um cenário de insultos, teatralizações e afirmações provocatórias. A política, em vez de ser um exercício de serviço à comunidade, torna-se um instrumento de afirmação pessoal, onde o ego se sobrepõe ao interesse coletivo.

Hirigoyen alerta para o perigo de líderes narcisistas que, ao invés de promoverem o bem comum, cultivam a divisão, alimentam o ressentimento e exploram medos. Estes líderes não toleram a crítica, não reconhecem os próprios erros e constroem uma imagem de infalibilidade que os torna perigosamente impermeáveis à realidade. A sua força reside na capacidade de seduzir, de criar uma narrativa onde se apresentam como únicos salvadores de uma sociedade em crise.

Em Portugal, como noutros países, assistimos à ascensão de figuras políticas que se encaixam neste perfil. A ignorância é muitas vezes disfarçada de autenticidade, a incompetência é camuflada por discursos inflamados e a irresponsabilidade é normalizada como “coragem política”. Esta tendência não é apenas preocupante do ponto de vista ético — é uma ameaça à própria estrutura democrática.

No meu ensaio publicado na Revista Athena.pt – Edição nº 33, de Setembro de 2025 – intitulado “A Sociedade do Espelho Invertido”, proponho uma leitura crítica da realidade contemporânea através daquilo que denominei como Teoria do Espelho Invertido. Vivemos numa sociedade onde “tudo é apresentado ao contrário — como se olhássemos para um espelho que não apenas reflete, mas distorce, inverte, engana”. Esta inversão simbólica aplica-se também à política: o que se apresenta como autenticidade pode esconder manipulação; o que se proclama como liberdade pode ser uma nova forma de aprisionamento ideológico.

O narcisismo político manifesta-se também na forma como certos líderes se relacionam com os media e com as redes sociais. A exposição constante, a necessidade de validação pública e a dramatização de cada gesto ou palavra revelam uma dependência do olhar alheio. O político narcisista não governa — representa. E representa-se a si próprio, numa encenação contínua onde o conteúdo é secundário face à forma. Esta teatralização da política contribui para a erosão da confiança pública e para a desvalorização do debate racional.

No ensaio, refiro que “as redes sociais são o reflexo invertido da amizade verdadeira”, pois mostram uma imagem de vida social intensa, mas escondem frequentemente solidão e ansiedade. Esta lógica aplica-se também à política digitalizada, onde o líder narcisista constrói uma persona virtual que substitui o compromisso real com os cidadãos. A política torna-se espetáculo, e o espetáculo, uma forma de alienação.

Outro traço preocupante é a tendência para o revisionismo histórico e a negação da complexidade. O líder narcisista simplifica o mundo em dicotomias: nós contra eles, bem contra mal, povo contra elite. Esta simplificação é emocionalmente eficaz, mas intelectualmente desonesta. Ao rejeitar a nuance, o diálogo e o compromisso, abre-se caminho para formas de autoritarismo disfarçado de autenticidade. Hirigoyen sublinha que o narcisismo político não é apenas uma questão de personalidade — é uma estratégia de poder.

A cultura política que tolera e até celebra este tipo de liderança revela uma fragilidade democrática. Quando os cidadãos, os jovens, se habituam a ver o insulto como argumento, a arrogância como força e a ignorância como espontaneidade, o espaço público degrada-se. A democracia exige maturidade, exige líderes que saibam escutar, ponderar e decidir com responsabilidade. O narcisismo, pelo contrário, alimenta-se da impulsividade, da vaidade e da ausência de limites.

A sociedade portuguesa precisa de olhar para este espelho partido e perguntar: que tipo de líderes queremos? Que tipo de país estamos a construir? E até que ponto estamos dispostos a tolerar a ignorância, a incompetência e o narcisismo como formas legítimas de poder? A resposta não está apenas nas urnas, mas na forma como educamos, discutimos e exigimos responsabilidade. Porque quando o poder se transforma num espelho quebrado, o reflexo que vemos já não é o da democracia — é o da sua sombra.

O narcisismo no poder não é uma metáfora. É uma realidade política que exige vigilância. Esta é a premissa central do livro “Les Narcisse” (Éditions La Découverte) da psiquiatra e psicanalista francesa Marie-France Hirigoyen, que analisa com precisão os traços psicológicos que caracterizam muitos dos líderes contemporâneos: egocentrismo, manipulação, ausência de empatia e uma tendência para se colocarem acima da lei e das instituições.

Vivemos tempos em que o espaço público se transforma num palco de vaidades. O Parlamento, outrora símbolo do debate democrático, é frequentemente reduzido a um cenário de insultos, teatralizações e afirmações provocatórias. A política, em vez de ser um exercício de serviço à comunidade, torna-se um instrumento de afirmação pessoal, onde o ego se sobrepõe ao interesse coletivo.

Hirigoyen alerta para o perigo de líderes narcisistas que, ao invés de promoverem o bem comum, cultivam a divisão, alimentam o ressentimento e exploram medos. Estes líderes não toleram a crítica, não reconhecem os próprios erros e constroem uma imagem de infalibilidade que os torna perigosamente impermeáveis à realidade. A sua força reside na capacidade de seduzir, de criar uma narrativa onde se apresentam como únicos salvadores de uma sociedade em crise.

Em Portugal, como noutros países, assistimos à ascensão de figuras políticas que se encaixam neste perfil. A ignorância é muitas vezes disfarçada de autenticidade, a incompetência é camuflada por discursos inflamados e a irresponsabilidade é normalizada como “coragem política”. Esta tendência não é apenas preocupante do ponto de vista ético — é uma ameaça à própria estrutura democrática.

No meu ensaio publicado na Revista Athena.pt – Edição nº 33, de Setembro de 2025 – intitulado “A Sociedade do Espelho Invertido”, proponho uma leitura crítica da realidade contemporânea através daquilo que denominei como Teoria do Espelho Invertido. Vivemos numa sociedade onde “tudo é apresentado ao contrário — como se olhássemos para um espelho que não apenas reflete, mas distorce, inverte, engana”. Esta inversão simbólica aplica-se também à política: o que se apresenta como autenticidade pode esconder manipulação; o que se proclama como liberdade pode ser uma nova forma de aprisionamento ideológico.

O narcisismo político manifesta-se também na forma como certos líderes se relacionam com os media e com as redes sociais. A exposição constante, a necessidade de validação pública e a dramatização de cada gesto ou palavra revelam uma dependência do olhar alheio. O político narcisista não governa — representa. E representa-se a si próprio, numa encenação contínua onde o conteúdo é secundário face à forma. Esta teatralização da política contribui para a erosão da confiança pública e para a desvalorização do debate racional.

No ensaio, refiro que “as redes sociais são o reflexo invertido da amizade verdadeira”, pois mostram uma imagem de vida social intensa, mas escondem frequentemente solidão e ansiedade. Esta lógica aplica-se também à política digitalizada, onde o líder narcisista constrói uma persona virtual que substitui o compromisso real com os cidadãos. A política torna-se espetáculo, e o espetáculo, uma forma de alienação.

Outro traço preocupante é a tendência para o revisionismo histórico e a negação da complexidade. O líder narcisista simplifica o mundo em dicotomias: nós contra eles, bem contra mal, povo contra elite. Esta simplificação é emocionalmente eficaz, mas intelectualmente desonesta. Ao rejeitar a nuance, o diálogo e o compromisso, abre-se caminho para formas de autoritarismo disfarçado de autenticidade. Hirigoyen sublinha que o narcisismo político não é apenas uma questão de personalidade — é uma estratégia de poder.

A cultura política que tolera e até celebra este tipo de liderança revela uma fragilidade democrática. Quando os cidadãos, os jovens, se habituam a ver o insulto como argumento, a arrogância como força e a ignorância como espontaneidade, o espaço público degrada-se. A democracia exige maturidade, exige líderes que saibam escutar, ponderar e decidir com responsabilidade. O narcisismo, pelo contrário, alimenta-se da impulsividade, da vaidade e da ausência de limites.

A sociedade portuguesa precisa de olhar para este espelho partido e perguntar: que tipo de líderes queremos? Que tipo de país estamos a construir? E até que ponto estamos dispostos a tolerar a ignorância, a incompetência e o narcisismo como formas legítimas de poder? A resposta não está apenas nas urnas, mas na forma como educamos, discutimos e exigimos responsabilidade. Porque quando o poder se transforma num espelho quebrado, o reflexo que vemos já não é o da democracia — é o da sua sombra.

Entre a 'mexicanização' e a 'bukelização' do Brasil

A ação no Complexo da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro, que resultou em 121 mortes, revelou o ponto a que o Brasil chegou em sua crise de segurança pública. A operação foi aprovada pela maioria da população — especialmente os que vivem em áreas nas quais o crime organizado explora as pessoas, viola direitos humanos e instala sua ditadura por meio da violência. Vinte e oito milhões de brasileiros — 19% da população — vivem nesta situação, à margem do Estado Democrático de Direito.

Em quatro pesquisas — Datafolha, Atlas/Sintel, Paraná Pesquisas e Genial/Quaest —, a sociedade manifestou um recado claro: acuada e descrente, parece disposta a aceitar qualquer resposta, mesmo quando assume a forma perigosa de uma ‘licença para matar’. O episódio vai além da tragédia: é um sintoma do colapso de confiança nas instituições e da exaustão de um país que já não acredita na capacidade do Estado de garantir o monopólio da força e da lei.

No final da primeira década deste século, especialistas já alertavam para o risco da “mexicanização do Brasil”, expressão usada para descrever a expansão territorial e social do crime organizado até o ponto em que o Estado perde o controle de partes de seu território. À época, a retomada do Complexo do Alemão, em 2010, parecia inaugurar uma política de recuperação das áreas dominadas pelo narcotráfico. Era como se o país houvesse finalmente despertado para o problema e se dispusesse a enfrentá-lo com inteligência, integração e presença permanente do Estado. Ledo engano.

Aquelas operações produziram mais espuma do que transformação real. O Estado recuou, e as facções voltaram. Virou rotina: o Estado faz operações espetaculares, ocupa comunidades, mas não leva serviços e logo se retira — com o narcotráfico voltando a ter o controle.

De lá para cá, o problema apenas se agravou. O crime organizado, que há trinta anos tinha no “dono do morro” um personagem de liderança local — às vezes legitimado pela comunidade e até visto com certo fascínio por parte da classe média —, transformou-se em uma estrutura empresarial e militarizada, com alto poder bélico. O narcotráfico tornou-se um sistema de poder autônomo, que explora e subjuga a população, controla rotas internacionais e movimenta cifras bilionárias. O que antes era uma questão de segurança pública tornou-se também um problema de soberania nacional.

O governo federal ainda não possui uma estratégia capaz de combinar inteligência, rastreamento financeiro e presença social. Falta um projeto integrado de Estado — não de governo — que una o uso racional da força à presença constante de serviços públicos, cultura, educação e emprego nos territórios hoje dominados pelo crime. Sem isso, as operações se tornam ações pontuais, de efeito midiático e curto prazo, incapazes de transformar estruturalmente a realidade. A ausência dessa política de longo alcance alimenta tanto o avanço das facções quanto o sentimento popular de desamparo.

É verdade que também contribuiu para essa expansão uma certa permissividade e uma visão idílica do combate ao crime organizado, visto exclusivamente como uma “questão social”. Na ótica de certos setores progressistas, a repressão e o enfrentamento representam uma ameaça aos direitos humanos. Na outra ponta, setores clamam por ações ao arrepio do Estado Democrático de Direito, pregando que “bandido bom é bandido morto”.

A esse cenário soma-se a disputa eleitoral do ano que vem. Em vez de uma discussão séria e estratégica sobre segurança e soberania, o tema está sendo instrumentalizado por interesses políticos. De um lado, parte da oposição explora o medo e a insegurança como combustível eleitoral. De outro, o governo hesita em adotar uma política firme de enfrentamento para não ser acusado de autoritarismo e preservar sua base à esquerda. O resultado é um impasse em que o pragmatismo cede lugar à retórica, e o país se afunda em uma espiral de violência e descrédito.

Essa paralisia institucional e política abre espaço para outro fenômeno inquietante, que o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, tornou-se o símbolo: um populismo autoritário que combina tecnologia, comunicação direta com as massas e uma promessa sedutora de ordem rápida — ainda que à custa das liberdades democráticas. O exemplo salvadorenho exerce fascínio em amplos setores da população latino-americana, especialmente onde o Estado falhou em oferecer segurança e justiça.

O Brasil começa a flertar com essa tentação. O apoio expressivo à operação do Alemão e da Penha indica que cresce o sentimento de que a democracia é incapaz de oferecer segurança. Quando o medo se torna o principal motor da política, o terreno está preparado para líderes que prometem resultados sem mediações, sem tribunais, sem debate público. Se o Estado não der uma resposta satisfatória no curto prazo, estarão abertas as portas para que um populismo autoritário, à la Bukele, se apresente como opção competitiva na próxima disputa presidencial.

O país se encontra, assim, entre dois abismos: de um lado, a “mexicanização”, com o avanço das facções sobre o território e as instituições; de outro, a “bukelização”, com o avanço do autoritarismo legitimado pelo desespero social. Um leva à erosão do Estado; o outro, à sua deformação. Ambos significam a derrota da República e da democracia.

A única saída possível é reconstruir a presença do Estado dentro da legalidade democrática — o que exige planejamento, coordenação federativa, políticas sociais duradouras e reforma das forças de segurança. É preciso sufocar financeiramente as facções, fortalecer a inteligência policial, articular políticas de juventude e oportunidades e, sobretudo, restabelecer a confiança da população nas instituições. É imperativo também usar o poder coercitivo do aparato repressivo do Estado para resgatar os territórios hoje nas mãos dos dois grandes oligopólios do crime organizado: o PCC e o Comando Vermelho.

O episódio do Rio de Janeiro deve servir como um alerta final. Ele mostra até onde a sociedade brasileira está disposta a ir quando o medo supera a esperança. Mas também mostra que ainda há tempo para evitar o colapso. O Brasil não pode ficar prisioneiro entre a barbárie de um Estado capturado pelo crime e a tentação de um Estado autoritário que promete ordem à força. Entre os dois, há a via republicana — que combina autoridade e legalidade, força e lei.

Em quatro pesquisas — Datafolha, Atlas/Sintel, Paraná Pesquisas e Genial/Quaest —, a sociedade manifestou um recado claro: acuada e descrente, parece disposta a aceitar qualquer resposta, mesmo quando assume a forma perigosa de uma ‘licença para matar’. O episódio vai além da tragédia: é um sintoma do colapso de confiança nas instituições e da exaustão de um país que já não acredita na capacidade do Estado de garantir o monopólio da força e da lei.

No final da primeira década deste século, especialistas já alertavam para o risco da “mexicanização do Brasil”, expressão usada para descrever a expansão territorial e social do crime organizado até o ponto em que o Estado perde o controle de partes de seu território. À época, a retomada do Complexo do Alemão, em 2010, parecia inaugurar uma política de recuperação das áreas dominadas pelo narcotráfico. Era como se o país houvesse finalmente despertado para o problema e se dispusesse a enfrentá-lo com inteligência, integração e presença permanente do Estado. Ledo engano.

Aquelas operações produziram mais espuma do que transformação real. O Estado recuou, e as facções voltaram. Virou rotina: o Estado faz operações espetaculares, ocupa comunidades, mas não leva serviços e logo se retira — com o narcotráfico voltando a ter o controle.

De lá para cá, o problema apenas se agravou. O crime organizado, que há trinta anos tinha no “dono do morro” um personagem de liderança local — às vezes legitimado pela comunidade e até visto com certo fascínio por parte da classe média —, transformou-se em uma estrutura empresarial e militarizada, com alto poder bélico. O narcotráfico tornou-se um sistema de poder autônomo, que explora e subjuga a população, controla rotas internacionais e movimenta cifras bilionárias. O que antes era uma questão de segurança pública tornou-se também um problema de soberania nacional.

O governo federal ainda não possui uma estratégia capaz de combinar inteligência, rastreamento financeiro e presença social. Falta um projeto integrado de Estado — não de governo — que una o uso racional da força à presença constante de serviços públicos, cultura, educação e emprego nos territórios hoje dominados pelo crime. Sem isso, as operações se tornam ações pontuais, de efeito midiático e curto prazo, incapazes de transformar estruturalmente a realidade. A ausência dessa política de longo alcance alimenta tanto o avanço das facções quanto o sentimento popular de desamparo.

É verdade que também contribuiu para essa expansão uma certa permissividade e uma visão idílica do combate ao crime organizado, visto exclusivamente como uma “questão social”. Na ótica de certos setores progressistas, a repressão e o enfrentamento representam uma ameaça aos direitos humanos. Na outra ponta, setores clamam por ações ao arrepio do Estado Democrático de Direito, pregando que “bandido bom é bandido morto”.

A esse cenário soma-se a disputa eleitoral do ano que vem. Em vez de uma discussão séria e estratégica sobre segurança e soberania, o tema está sendo instrumentalizado por interesses políticos. De um lado, parte da oposição explora o medo e a insegurança como combustível eleitoral. De outro, o governo hesita em adotar uma política firme de enfrentamento para não ser acusado de autoritarismo e preservar sua base à esquerda. O resultado é um impasse em que o pragmatismo cede lugar à retórica, e o país se afunda em uma espiral de violência e descrédito.

Essa paralisia institucional e política abre espaço para outro fenômeno inquietante, que o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, tornou-se o símbolo: um populismo autoritário que combina tecnologia, comunicação direta com as massas e uma promessa sedutora de ordem rápida — ainda que à custa das liberdades democráticas. O exemplo salvadorenho exerce fascínio em amplos setores da população latino-americana, especialmente onde o Estado falhou em oferecer segurança e justiça.

O Brasil começa a flertar com essa tentação. O apoio expressivo à operação do Alemão e da Penha indica que cresce o sentimento de que a democracia é incapaz de oferecer segurança. Quando o medo se torna o principal motor da política, o terreno está preparado para líderes que prometem resultados sem mediações, sem tribunais, sem debate público. Se o Estado não der uma resposta satisfatória no curto prazo, estarão abertas as portas para que um populismo autoritário, à la Bukele, se apresente como opção competitiva na próxima disputa presidencial.

O país se encontra, assim, entre dois abismos: de um lado, a “mexicanização”, com o avanço das facções sobre o território e as instituições; de outro, a “bukelização”, com o avanço do autoritarismo legitimado pelo desespero social. Um leva à erosão do Estado; o outro, à sua deformação. Ambos significam a derrota da República e da democracia.

A única saída possível é reconstruir a presença do Estado dentro da legalidade democrática — o que exige planejamento, coordenação federativa, políticas sociais duradouras e reforma das forças de segurança. É preciso sufocar financeiramente as facções, fortalecer a inteligência policial, articular políticas de juventude e oportunidades e, sobretudo, restabelecer a confiança da população nas instituições. É imperativo também usar o poder coercitivo do aparato repressivo do Estado para resgatar os territórios hoje nas mãos dos dois grandes oligopólios do crime organizado: o PCC e o Comando Vermelho.

O episódio do Rio de Janeiro deve servir como um alerta final. Ele mostra até onde a sociedade brasileira está disposta a ir quando o medo supera a esperança. Mas também mostra que ainda há tempo para evitar o colapso. O Brasil não pode ficar prisioneiro entre a barbárie de um Estado capturado pelo crime e a tentação de um Estado autoritário que promete ordem à força. Entre os dois, há a via republicana — que combina autoridade e legalidade, força e lei.

Assinar:

Comentários (Atom)