No último dia 5 de junho, um vídeo gravado por uma testemunha revelou cenas chocantes em que um homem negro, amarrado com uma corda pelos pés e pelas mãos, é arrastado por policiais militares após ser acusado de roubar duas caixas de bombons em um supermercado de São Paulo. As imagens foram divulgadas pelo padre Julio Lancelotti e trouxeram novamente à tona o debate sobre a violência nas abordagens policiais que atinge a população negra e periférica em todo o Brasil.

Segundo a acusação, o suspeito, depois de confessar o roubo de cerca de R$ 30 em mercadorias, teria ameaçado pegar a arma dos agentes e fugir. As imagens foram gravadas em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Paulo. No vídeo, é possível ver dois agentes levando em uma maca e colocando na viatura o homem amarrado, que grita.

Após o episódio, a Polícia Militar de São Paulo afastou os dois agentes e abriu um inquérito para apurar o caso. Em uma nota, a corporação disse que a conduta é incompatível com os valores da instituição. O homem teve prisão em flagrante convertida em preventiva pela juíza e teve habeas corpus negado pela juíza responsável, Gabriela Marques da Silva Bertoli, que afirmou não ter havido "tortura, maus-tratos ou ainda descumprimento dos direitos constitucionais assegurados ao preso".

No entanto, para especialistas e representantes de organizações consultados pela DW, o caso do rapaz amarrado confirma a discriminação racial e a violência desmedida sofrida pela população negra nas abordagens policiais. Segundo os entrevistados, o caso mostra não só o racismo estrutural contido no sistema de justiça como um todo, mas também a falta de políticas públicas e vontade política para coibir a sistemática por trás desse tipo de ação.

Para a diretora-executiva da Anistia Internacional Brasil, Jurema Werneck, as imagens divulgadas no caso do homem amarrado confirmam que o racismo presente na atuação policial e do Estado não está sendo enfrentado como deveria. "Digo não do ponto de vista ético ou moral, mas também do ponto de vista legal. Existe lei, racismo no Brasil é crime", afirma à DW.

Segundo ela, o caso também mostra que a polícia militar está "fora de controle", já que a fiscalização das polícias, segundo a Constituição Federal, é dever do Ministério Público que, para Werneck, está agindo com uma "omissão conivente". "Aquela cena é só uma repetição. Se é uma repetição, significa que o Ministério Público está se omitindo. Se está fazendo isso, é porque é conivente", diz.

"Essas coisas acontecem em todo lugar e é um padrão que atravessa séculos. Isso acontece por uma decisão do Estado brasileiro de deixar acontecer. Não acontece porque o policial é racista, mas porque se permite que racistas expressem sua violência sobre pessoas negras", complementa.

A diferença nas abordagens policiais contra negros fica ainda mais explícita nos dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), divulgados no Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2022. O levantamento mostra que, entre 2020 e 2021, houve uma queda de 5% na taxa de mortalidade por intervenções policiais quando não são levadas em conta a raça das vítimas. A análise foi produzida a partir de dados de registros policiais de secretarias estaduais e do IBGE.

No entanto, a segmentação entre brancos e negros dessa mesma estatística revela uma grave disparidade. Enquanto, no período, a morte de brancos em intervenções policiais teve uma queda de 30,9%, a mesma estatística para negros subiu 5,8%.

Cerca de 31% dos boletins das polícias civis não traziam dados de raça, cor ou etnia em 2021, percentual que tem reduzido a cada ano – em 2020, era de 36,4%. Mesmo assim, diz o Anuário, o percentual de pretos e pardos mortos em intervenções policiais chegou a 84,1% em 2021 nos dados com vítimas identificadas.

"Temos uma eficácia de políticas públicas de prevenção à violência que funciona em escalas diferentes para grupos diferentes, como no caso da redução da letalidade policial", afirma Dennis Pacheco, pesquisador do FBSP e cientista em humanidades pela Universidade Federal do ABC.

"Como essas políticas são implementadas tradicionalmente de forma universalista, sem olhar para raça, território e classe social, acabam tendo muita eficácia para grupos populacionais menos vulnerabilizados e de maior renda – mais para brancos que habitam locais mais ricos e menos para pessoas negras e moradores de bairros periféricos", explica Pacheco.

Para o pesquisador, há uma demanda social para a vigilância e punição de pessoas negras, herança do racismo presente nos cinco séculos de história do país. "Vale lembrar que tivemos uma política eugenista, de branqueamento da população, que é o discurso de apagamento para, ao longo do tempo, eliminar a população negra do Brasil", lembra Pacheco.

"O racismo não está só nas instituições, está no imaginário. E ele não é só constituinte das relações, mas cria demandas. Uma delas é a incriminação, punição e assassinato das pessoas negras meramente por existirem", acrescenta o pesquisador, destacando que esse mecanismo se consolidou no modo brasileiro de operar as polícias, principalmente com a prática chamada "fundada suspeita", que justifica as abordagens em patrulhas. Essa prática muitas vezes é orientada por estereótipos, como cor, vestimentas, forma de andar e local, atingindo principalmente as populações negras e periféricas.

Para Danilo Morais, sociólogo e professor da Fundação Hermínio Ometto (FHO), enquanto áreas como educação e saúde pública tiveram, em períodos recentes, o incremento de políticas de inclusão racial, como no caso das cotas, isso não aconteceu na segurança pública e no acesso à Justiça.

"Quando se fala em racismo estrutural, parece que isso explica tudo. Mas isso também está operante em práticas cotidianas que recrudescem esse mecanismo. É importante identificar isso para propor e executar outras formas de políticas públicas que busquem reverter, se não desconstruir, o processo de racialização", afirma Morais.

Segundo ele, quando a polícia diz que a atuação dos policiais no caso do homem amarrado é "incompatível com os valores e treinamentos", deve-se questionar o que há nas formações que impede os próprios agentes de interpretar que aquela abordagem é inadequada e violenta.

"Tem o que se aprende formalmente nas instituições policiais, mas o que se aprende na prática, nas ruas, uma forma de currículo oculto. Será que a instituição policial tem problematizado o que é esse currículo oculto para as relações étnico-raciais?", questiona o sociólogo.

Os reflexos da discriminação racial também são sentidos dentro das corporações policiais, inclusive nos percentuais de agentes mortos em serviço ou fora dele, ponto abordado no Anuário de Segurança Pública de 2021. De acordo com a publicação, enquanto os policiais negros correspondem a 42% do efetivo das polícias, essa população é vítima de 62,7% dos assassinatos de agentes.

Segundo Dennis Pacheco, do FBSP, as diferenças raciais também se reproduzem nas carreiras. Enquanto os brancos são maioria entre os oficiais, responsáveis pela operacionalização e pela administração, os negros são a maioria entre os praças, que estão presentes nas rondas e fazem as abordagens.

"Esses policiais negros são pressionados a agir de determinada forma e são pressionados porque precisam cumprir expectativas", analisa o pesquisador. "Se o fazer policial entendido como positivo é o da violência, do racismo, da punição do negro, esses policiais negros vão ser pressionados a agir nesse escopo de forma mais intensa para que consigam se provar bons policiais", complementa.

Por outro lado, um estudo da Faculdade de Educação da UFMG feito pelo pesquisador Paulo Tiego Gomes de Oliveira mostrou que a discussão sobre o racismo, apesar de surgir como uma barreira nas corporações, é vista com necessidade pelos próprios membros da corporação. Na tese "Questões étnico-raciais e a formação do policial militar: um estudo na Academia de Polícia de Militar de Minas Gerais", 240 policiais militares responderam a questionários sobre o tema.

Enquanto a maioria deles afirmou "não ter opinião sobre o assunto" do racismo no exercício da profissão, 75% dos respondentes reconheceram que a corporação precisa ampliar a discussão sobre o tema.

Como Gomes de Oliveira explica, há produções normativas da PM mineira sobre uma atuação que seja baseada na neutralidade. Para o sociólogo, doutor em Educação e bacharel em direito, é necessário que haja relação entre educação policial, direitos humanos, segurança pública e respeito à diferença, o que deveria ser seguido por todos os policiais, para que haja "melhor desempenho das funções diante da sociedade e da comunidade em que atua, uma vez que o próprio policial faz parte dela e é justamente isso que define a existência da sua profissão".

"Ainda há uma grande resistência em se discutir o racismo nas PMs de todo o Brasil, o que têm mudado a passos lentos", conclui o pesquisador.

Meu avô dizia que toda árvore devia ser respeitada. A natureza demorava anos para formar uma árvore, que se expandia por léguas de mata fechada, enquanto o homem com repetidas machadadas não demorava muitas horas para derrubá-la. A mata tinha uma enorme cabeleira verde, dormia um sono milenar até o homem chegar para desfazer o que somente a ela pertencia.

:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2020/O/P/y97sNfQTGpLDTjnQh55A/ibama1.jpg)

O vento rangia na parte alta da árvore, tremia sua canção antiga nas folhas, os macacos pulavam nos galhos. Os pássaros cantavam quando a mata acordava, na festa da natureza a lei para sobreviver era matar ou morrer, mas com ordem. A mata havia com sua cabeleira milenar, o corpo volumoso onde os raios do sol não penetravam, de tão fechado. O dia era como a noite nos confins da terra coberta de árvores. O gavião cedo amanhecia e sobrevoava as partes mais altas.

Meu avô também dizia que a árvore chamava a nuvem, umas às outras se uniam numa cortina compacta, fazendo cair a chuva na terra centenária. A água que caía dos céus fertilizava os campos, amolecia a terra, os frutos despontavam. Somente o homem, que se dizia civilizado, não quis que a mata permanecesse nessas bandas de cá com os índios, seus habitantes nativos, e os bichos que nela moravam, sem fazer mal aos que matam pelo prazer.

Os caçadores, os plantadores de lavoura, os madeireiros, todos eles desde que apareceram numa sanha incontrolável foram dizimando tudo que encontrava pela frente na mata fechada. As árvores de lei foram tombando nos estirões enormes, os troncos serrados, vendidos para que fossem transformados em esteios, estacas, tábuas, peças para a casa, como ripa, cumeeira, porta, janela, mesa, cadeira e diversos utensílios domésticos.

Os caçadores não davam trégua aos bichos. Não descansavam enquanto soubessem que um bicho estivesse vivendo na mata. A caça era moqueada e vendida na feira do lugarejo e da cidade. Os plantadores queimavam os pedaços de mata derrubada, o chão reduzido a cinzas servia para implantar as lavouras perenes ou de pouca duração.

A paisagem que antes era ocupada pelo verde da mata foi dando lugar às pastagens. Meu avô dizia que a natureza ofendida se vinga cedo ou tarde. Verdade, de uns anos para cá as chuvas escassearam, a cada verão a estiagem se torna mais prolongada, a vegetação morre, o capim seca, as lagoas viram lama. Gado morre de sede e fome, a rês com pele e osso, alquebrada, sem forças para levantar do chão, os olhos semimortos, o mudo mugido apertado na garganta. Os urubus alvoroçados bicam a pobre coitada, disputam seus pedaços na festa que fazem com a comida ainda com uns restos de vida.

Diante do cenário pintado com tintas de luto nos seres e nas coisas, não esqueço do que meu avô dizia que cedo ou tarde a natureza quando ofendida se vinga e traz para o algoz ao invés de benesses o funeral das horas.

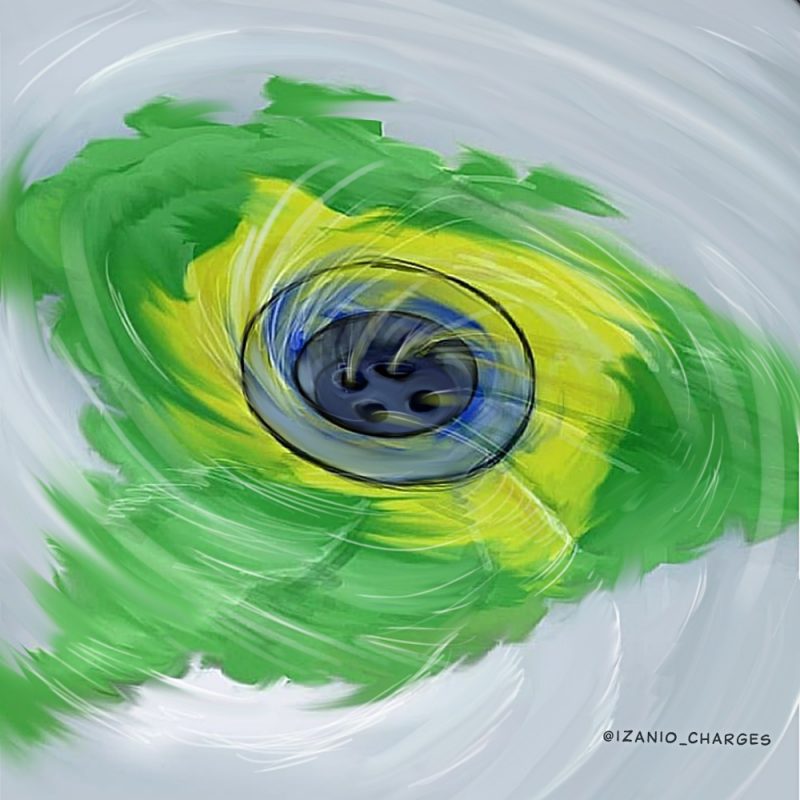

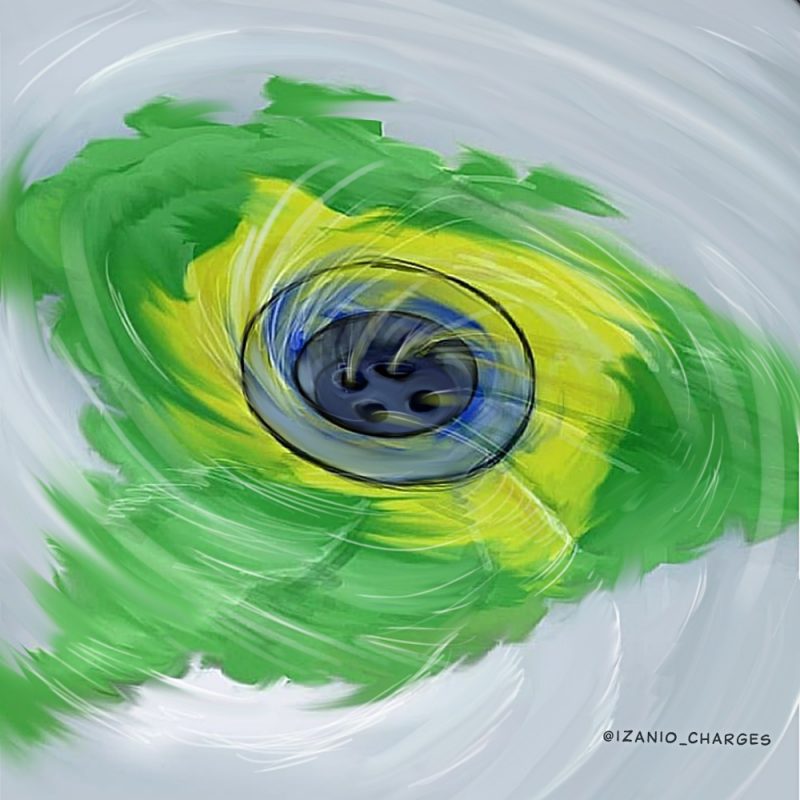

O Brasil mudou. E não necessariamente para melhor, especialmente nas últimas décadas. Os grandes clássicos “explicadores do Brasil” hoje não dão conta de um outro País, mas na mesma configuração geográfica. A política se desenvolve de forma rotineira, como se nada estive acontecendo. O positivo é que, finalmente, temos eleições regulares a cada dois anos e com amplas liberdades democráticas. Contudo, há uma clara dissociação entre os processos eleitorais e uma realidade mutável, que não consegue se comunicar com a esfera política.

É como se, no mínimo, tivemos dois Brasis: o que se apresenta nas eleições e o cotidiano de milhões de brasileiros deserdados e sem perspectiva de um futuro melhor. O Brasil perdeu o rumo. Não sabe para onde vai. E não é um processo que começou ontem. Não. É um desgaste paulatino do que poderia ser e do que é — com a tendência, se nada de profundo e eficaz por realizado, ficar ainda mais empobrecido em ideias, realizações, projetos e principalmente na construção da cidadania e de um País próspero. A elite rastaquera nada vê. Para ela tudo está ótimo. Afinal, somos um País com uma das maiores concentrações de renda.

A incompreensão é tão grande – e aí no campo cognitivo – que foi saudada com ruidosos aplausos a afirmação (crítica) de uma deputada de que Goiânia era uma das cidades brasileiras com maior nível de desigualdade de renda. Isso – por mais incrível que pareça –foi entendido como um sinal de prosperidade, independentemente se o dado estiver correto ou não. O mundo nunca passou por transformações tão radicais, profundas e rápidas no tempo como agora. O Brasil assiste a esse momento da história quase que inerte. Um ou outro setor capta essa mudança, mas a maioria nada vê — ou prefere fechar os olhos para os interesses nacionais e priorizar o que é pessoal ou classista. A desindustrialização é apenas um aspecto desse processo. É grave, muito grave.

Estamos a caminho celeremente para uma estrutura neocolonial. É um grande salto para trás. Mais ainda: esse momento, que já se manifesta nos últimos 30 anos de forma clara, vai agravando o quadro social. As metrópoles foram se transformando em cidades sem futuro profissional. No máximo, uma ou outra desenvolve seu setor de serviços. Mas isso não basta pensando no sentido mais amplo, no sentido nacional. Precisamos entender que Brasil é esse, para daí traçar um quadro de como poderemos retornar ao desenvolvimentismo com o formato do século XXI.

O tema que me propõem – A sociologia como o quê? – é intimidante, porque obriga a repensar nossa própria atuação como docentes, orientadores e pesquisadores na área específica da sociologia. Ainda mais, na formulação da questão a ser debatida, temos a ilustração de respostas de grandes autores formuladas anteriormente.

Primeiramente, Florestan Fernandes, no II Congresso Brasileiro de Sociologia, realizado em 1962, define a sociologia como afirmação. Segundo, depois de 25 anos de ditadura, com a repressão proibindo esses encontros, no III Congresso Brasileiro de Sociologia, realizado em 1987 – ano importante para a sociedade brasileira, pois marca a instalação da Constituinte –, Gabriel Cohn define a sociologia como interrogação, o que seria fundamental para a elaboração de um diagnóstico da sociedade brasileira e para proposta de questões a serem abordadas no debate da nova Constituição, embora muitos delas não fossem consideradas e discutidas.

É importante salientar que tanto a formulação sobre o que é a sociologia quanto a temática dela decorrente estão fortemente enraizadas nos dilemas de seu tempo. Nesse sentido, qual a prioridade da abordagem que nos permite definir hoje os problemas muitas vezes aparentes, mas cuja naturalização ao longo da história fez com que não se tornassem eixo das reflexões? Ousar trazê-los para lugar urgente da análise muitas vezes foi motivo para “legitimar” a repressão sobre a sociologia e seus estudiosos. Florestan Fernandes, afastado em 1968 da Universidade de São Paulo pelo AI-5, ilustra o procedimento de controle da mudança social, no caso pela ditadura militar, que usou essa estratégia para coibir não só a difusão de informações como a própria produção de novos conhecimentos sobre a sociedade brasileira.

Florestan Fernandes definiu a sociologia como afirmação em um momento no qual a questão da modernização está, principalmente, enfeixada no debate sobre o desenvolvimentismo, marcado pela visão econômica. Nessa discussão, várias das atuações desse autor estão referidas à recusa de um projeto de desenvolvimento formulado para o conjunto da América Latina desacompanhada do debate sobre como as mudanças programadas afetariam os diferentes setores da sociedade. Mais ainda, adianta perguntas incômodas: que camadas sociais seriam beneficiadas por essas mudanças? Elas dariam prioridade a interesses dos setores tradicionais que sempre impuseram sua agenda político-social ou aos novos atores que emergirão nesse processo trazendo novas reivindicações? Já consciente dos acontecimentos que avançam em direção ao golpe de 1964, afirma o lugar da sociologia na luta contra o obscurantismo.

25 anos depois, Gabriel Cohn aponta as novas tarefas da sociologia. Mostra que, se a necessária luta contra o autoritarismo centralizou os debates durante aqueles anos, naquele momento caberia à sociologia não estacionar na análise da crise, mas interrogar a sociedade de modo novo e inteligente, indagando que novas questões se colocam. No cenário das transformações que ocorreram naquelas duas décadas e meia, que operaram uma “modernização pelo alto”, ou seja, sem a participação do conjunto da sociedade, aponta que o dilema afirmação/negação, constitutivo da análise sociológica, configura a temática que se nos impunha naquele contexto. Assim define a sociologia como interrogação.

Ao retomar as exemplares colocações sobre dois períodos importantes que redimensionaram a produção sociológica, nos parece claro que o tempo e o atual contexto histórico nos colocam diante de situações prementes. Não é sem razão que o tema “mudanças sociais” é a sombra, ou até mesmo o fantasma, que acompanha nossas reflexões. Agora é nossa vez de retomarmos a tarefa de Sísifo, que sofreu castigo aplicado por Hermes, deus das trevas, de buscar a pedra no fim da ladeira e trazê-la até o topo, até que ela role novamente e tenha que ser apanhada outra vez e por outros. E, mais ainda, conservar a esperança de que ela não tenha rolado para o abismo, impedindo sua retomada.

O quadro atual permite que eu ouse afirmar o que é a sociologia, longe de achar que acrescento algo muito diferente das definições anteriores propostas pelos meus mestres. Defino sociologia como coragem.

Os últimos anos nos puseram, não só no Brasil como no mundo, frente a vários problemas que já existiam, mas eram naturalizados e, por isso mesmo, não definidos claramente como conflitos a serem superados. Constato hoje a existência de um eixo a que os articulo: trata-se da questão da desigualdade. A sociologia representa, do meu ponto de vista, a coragem de denunciá-la, desnudá-la em seus vários aspectos e visualizar futuros possíveis para superá-la. Apresento alguns que parecem óbvios, por serem claramente visíveis e abordados pela mídia.

A crise sanitária que ainda enfrentamos desnudou a não igualdade entre as classes e camadas sociais, entre as diferentes regiões dos países e o brutal esquecimento das condições de vários continentes. Não por acaso, o Sul do mundo mostrou claramente a negligência de consideração, pelo hemisfério norte, da igualdade e da solidariedade como princípios políticos. Igualdade tem sido definida formalmente, apoiando-se na letra da lei e não na realidade da assimetria social, econômica, política e cultural. Solidariedade, substituta do termo fraternidade, que perdeu o sentido semântico que lhe foi conferido no contexto de sua formulação como princípio transformador, sendo confundido com caridade, ainda corre o risco de sofrer a continuidade desse equívoco. Exemplifico no mesmo quadro da pandemia. A Organização Mundial de Saúde tem alertado e denunciado a carência de vacinas contra o vírus nos países pobres, como os da África. Sabemos que em locais onde a meta de vacinação já foi cumprida, estoques maiores que a necessidade imediata correm risco de serem perdidos. Assim, alguns países doaram àqueles necessitados parte do excedente. Ação meritória, sem dúvida, mas as palavras dizem muito: doar significa favor e não direito ancorado em um princípio político. Diante dessa situação, a sociologia deve representar a coragem de revolver e retirar da lama a que foram alijados esses princípios que moldaram a modernidade, ao lado da liberdade, que também é principalmente entendida em seu plano individual e não social.

Volto a dar um exemplo simples, decorrente da desigualdade: a pobreza, presente no mundo desde sempre, constatada por estatísticas e, até mesmo, centro de políticas públicas para amenizá-la em várias regiões. Essa opção da sociedade é saudável e necessária para nos apontar os problemas e sua gravidade, tentando solucioná-los eventualmente. Mas simplesmente levantar dados não é fazer sociologia, embora esse diagnóstico tenha função de alerta e de base para a reflexão. Sociologia é coragem de indagar e denunciar a respeito do processo de reprodução da pobreza; seus efeitos na distribuição de poder na sociedade; as razões da exclusão desses setores da agenda política voltada a discuti-la; o descaso e/ou a repressão às mobilizações sociais que a denunciam, e, ainda, a desqualificação ou perseguição aos intelectuais que a tomam por objeto de reflexão crítica.

Outro exemplo óbvio é o da discriminação, não apenas a racial e a de gênero, mas também a sofrida pelos pobres. Todo comportamento discriminatório deve ser recusado veementemente numa sociedade democrática. No entanto, além da recusa total à discriminação, fazer sociologia é ter coragem de demonstrar que a atitude ou o comportamento discriminatório traduzem um princípio fortemente naturalizado na sociedade: trata-se da afirmação, sem pudor, da existência de setores populacionais inferiores, portanto incapazes de se beneficiarem dos mesmos direitos que têm a considerada “boa sociedade”, ou “os bons”. Acrescente-se a isso que parte substantiva “da boa população” considera que a “situação inferior” é produto da incapacidade desses setores de se equiparar aos “de nível superior”. Cabe hoje à sociologia a coragem de mostrar as diversas situações de vida dos setores discriminados, vivendo em grande parte na periferia das cidades e operando como trabalhadores mal remunerados, enfrentando um cenário social que não lhes permite ter as mesmas condições de competição do restante da população que se beneficia nas várias esferas da sociedade – a social, a econômica, a política e a cultural. Assim, restaria “naturalmente” a essa parcela da sociedade as tarefas e as profissões que não lhes abre espaço para a mobilidade social ascendente, ou usando expressão do senso comum, “melhorar de vida”. Assumindo a coragem que configura a sociologia, ao sociólogo cabe refletir sobre os efeitos de tendências ou políticas que visam apagar o avanço que algumas políticas públicas alcançaram no sentido de atenuar essa diferença competitiva. Vemos, hoje, propostas como corte de cotas na universidade ou bolsas de estudo que permitem a subsistência a alunos ou pesquisadores; descaso com a educação ou má distribuição de verbas para a escola pública; má informação propositada sobre a saúde, educação, economia e muito mais.

Até então falei sobre a sociologia em geral, mas passo a pensar na sociologia em relação ao que vivenciamos aqui e agora no Brasil. A sociologia como coragem entre nós significa admitir que não podemos aplicar, por modismo ou conforto, as reflexões que dão conta das sociedades hegemônicas. Temos que assumir corajosamente, como Florestan Fernandes apontou, que fazemos sociologia em um país que se encontra na periferia do capitalismo. Assim, a análise de nossa estrutura social e as possibilidades de agência, embora sem renunciar às grandes reflexões teóricas, deve considerar o modo como se organizaram as classes sociais, seu lugar histórico no poder, e como as elites sempre se organizaram para manter o controle das mudanças sociais. Em cenários de mudança, em vários momentos de nossa história, novos atores alcançaram condições de agência que antes lhes era negada, ou mesmo algum papel na formulação da agenda político-social. Sabemos o resultado dessa “ousadia”: forte repressão, golpes de Estado, ditaduras direcionadas à restrição da participação desses atores. Esse controle das mudanças sociais é bem claro atualmente. Assistimos a intervenções paralisadoras nas áreas da cultura e da educação; perseguição a artistas e intelectuais; cortes de verbas para pesquisas e avanço do conhecimento; fortes recuos nos já alcançados avanços históricos, para ser modesta nos exemplos. Nesse quadro, a sociologia deve assumir a coragem de não só denunciar esse controle, mas buscar esquemas analíticos que permitam mostrar as formas explícitas e as mais sutis – pois há a crença quase generalizada de que vivemos, no país, uma situação democrática, já que as instituições estão “plenamente em vigor” –, de modo a desnudar as formas pelas quais ele se exerce. Vale a pena nos dedicarmos a repensar o sentido da autocracia.

Poderia me estender sobre situações concretas, cuja superação seria possível pela força de uma sociologia como coragem. Mas fico por aqui, desejando que ao assumir tal posição tenhamos a ousadia de expressar da melhor forma possível o fato de que nós, sociólogos, nos sentimos desconfortáveis com as condições que são oferecidas à população considerada inferior e sem direitos, neste mundo e neste país.

O filósofo italiano Roberto Fineschi, no livro Capitalismo Crepusculare, lança uma indagação crucial. “Na perspectiva do indivíduo moderno, o que se pode fazer para ser pessoa?” Fineschi responde: “Tenha uma renda”.

Em meio à leitura das considerações filosóficas de Fineschi, fui informado que 62 mil paulistanos sobrevivem como moradores de rua, desprovidos de um emprego ou atividade que lhes proporcione uma renda monetária.

Não bastassem as dores dos que vivem na rua, o Brasil registra inúmeros casos de trabalho escravo. Entre tantos, são chocantes os episódios que registram a escravidão de empregadas domésticas a serviço dos bacanas do pedaço.

Fineschi segue perseguindo as agruras dos homens que não conseguem alcançar a condição de pessoas no capitalismo contemporâneo: “Como se pode obter um rendimento se as condições de emprego não existem? Aqui começa estruturalmente uma dinâmica pela qual muitos indivíduos estão inclinados a ter uma renda de qualquer forma; ilegal não significa simplesmente trabalhar ilegalmente, mas também significa recomendação, ter uma pensão graças ao primo do ministro etc., etc., todas as dinâmicas que permitem que você seja gente tendo uma renda. Mas – e este é o ponto decisivo – ter este rendimento e ser pessoa viola o próprio conceito de pessoa porque não se respeita, mesmo a nível formal, a liberdade e a igualdade das outras pessoas”.

O mesmo sistema que cria a ideologia da pessoa e da personalidade determina condições materiais sob as quais é estruturalmente impossível que todos se tornem pessoas. Assim, a conquista da personalidade e da pessoa não é determinada por suas condições subjetivas, senão pelas condições sociais e materiais. Na verdade, essas determinações da vida social cuidam de impedir que os indivíduos possam desenvolver uma personalidade reconhecida socialmente.

Estamos diante da manifestação escancarada do processo de abstração real que opera nos subterrâneos das sociedades capitalistas e deforma suas superfícies. Na verdade, diz um outro filósofo, Roberto Finelli, a abstração real não se opõe ao mundo do concreto, não o força ou o obriga como força externa, mas o coloniza por dentro, o assimila às suas leis. A abstração real é um vetor da realidade nem visível nem tangível: tão invisível que, em sua construção da realidade, essa força subterrânea só pode produzir o esvaziamento real do concreto. Isso significa que, simultaneamente, produz e dissimula realidade.

Na interioridade da realidade, dominada pela abstração, pelo concreto naturalizado, o ser humano se perde, pois tudo se traduz em funções econômicas de produção e reprodução do abstrato. Mas essas funções econômicas do abstrato têm a face do concreto, que, em vez de ser aniquilado, como uma dialética do negativo gostaria, foi desvitalizado e esvaziado.

O conceito de abstração real condensa com propriedade a natureza do processo de constituição da estrutura e dinâmica do capitalismo. Vamos considerar as cadeias globais de valor. Esse movimento ocorre na estrita obediência às normas do capitalismo enquanto sistema, cujo objetivo é a acumulação de riqueza abstrata, monetária. Ou seja, não se trata de produzir e gerar abundância e conforto material para os indivíduos e suas vidas, mas de produzir mercadorias concretas, particulares, úteis ou inúteis, com o propósito de acumular dinheiro. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é a mesma coisa. O problema é que, frequentemente, a mesma coisa não é a mesma para países, seus trabalhadores e suas empresas.

Não importa onde e o que produzir, mas distribuir e organizar a produção nos espaços que permitam a maximização dos resultados monetários ambicionados por grandes empresas e bancos que controlam os instrumentos de produção e o dinheiro. As condições de vida dos habitantes dos espaços fracionados, abandonados ou ocupados, são mera consequência, boa ou má, dos movimentos da abstração real.

Retornamos a Roberto Fineschi: “torna-se uma prática em massa violar a personalidade para impedi-la de ser uma pessoa. É uma dinâmica contraditória que culmina na destruição ideológica do conceito de pessoa ou, pelo menos, de sua universalidade. As consequências dessa práxis social são fundamentais porque ideologicamente elas se tornam o pano de fundo do fascismo ou de qualquer ideologia racista.”

É curioso observar como a sociedade na qual sobrevivemos, ao transformar os indivíduos e suas subjetividades em simples coágulos monetários, pretenda, ao mesmo tempo, colocar barreiras, ensinando-lhes as virtudes da moderação, da frugalidade, da solidariedade. Como podemos falar de honradez, dignidade, autorrespeito, em uma sociedade na qual todos os critérios de sucesso ou insucesso são determinados pela quantidade de riqueza monetária que cada um consegue acumular?

:strip_icc()/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2020/O/P/y97sNfQTGpLDTjnQh55A/ibama1.jpg)