segunda-feira, 10 de novembro de 2025

O tomate parando o SUV

São tantos, e tão complexos, os problemas que hoje afligem vilas, cidades, regiões e o planeta, seus mares e terras, que poucos têm propostas concretas para começar a superá-los. Repito: começar, pois soluções completas só após os primeiros passos e corrigirmos os inevitáveis erros. Um caminho necessário não seria o tomate esmagar o SUV – pois mataria quem está dentro – mas sim, o tomate precisa parar o SUV. Estes veículos, aliás, já foram chamados “armas de destruição em massa – ADM”, devido ao elevado consumo de materiais e impacto destrutivo na biosfera.

A indústria automobilística e sua associada, a de petróleo, jamais permitirão que esse nome ADM, mais adequado, venha a ser usado de maneira generalizada; afinal, revelaria o engodo de gastar milhões em propaganda para vender incontáveis automóveis enormes, cuja real necessidade é eventual, e assim prejudicar ainda mais o trânsito nas cidades e ajudar a destruir as nossas fontes de vida.

Estudo recente divulgado pelo jornal The Guardian mostrou que o 0,1% mais rico da população dos EUA consome a biosfera a uma taxa 183 vezes mais rápida que a média mundial! Em comparação aos 10% mais pobres, os super ricos emitem carbono 4.000 vezes mais! E boa parte da indústria do marketing promove esse estilo de vida que é, em si, uma arma de destruição em massa.

Num extremo, o 0,1% mais rico emite 2,2 toneladas/dia de CO2, o peso de um rinoceronte, ou de um SUV; no lado oposto, o cidadão médio somali emite apenas 82 gramas/dia, aproximadamente o peso de um tomate. Daí a importância de o tomate parar o SUV, essencial para que todos possamos ter alguma chance de viver sem as cada vez mais frequentes e destrutivas secas, enchentes e outras consequências do estilo de vida dos milionários, e do marketing que empresta glamour ao que precisa ser condenado, evitado e parado!

Para o conjunto dos habitantes do planeta, a média é 12kgs/dia de CO2; ou seja, o peso de uma criança de três a quatro anos, infantes cujas chances de sobrevivência nas elevadas temperaturas causadas pelo estilo de vida dos milionários e bilionários são a cada dia menores. Aliás, nos EUA, a expectativa de vida ao nascer tem diminuído há anos!

A análise sobre o volume de GEE emitido por diferentes grupos populacionais foi apresentada pela Oxfam, conhecida e respeitada organização. Outra informação trazida diz respeito à evolução das emissões de uns e outros: enquanto o grupo do 0,1% mais rico aumentou suas emissões em 32% nos últimos 30 anos, a parcela emitida pelos 50% mais pobres caiu 3%!

“A crise climática é uma crise da desigualdade”, disse Amidtabh Behar, diretor executivo daquela organização. A frase é correta, mas talvez o fosse ainda mais se assim formulada: “a desigualdade gera a crise climática”. Formulada desta maneira ela evidencia o caminho a trilhar para evitar a crescente mortandade decorrente da continuidade do processo que estamos vivendo! Oxalá na COP em Belém os representantes dos tomates possam parar os SUVs!

A indústria automobilística e sua associada, a de petróleo, jamais permitirão que esse nome ADM, mais adequado, venha a ser usado de maneira generalizada; afinal, revelaria o engodo de gastar milhões em propaganda para vender incontáveis automóveis enormes, cuja real necessidade é eventual, e assim prejudicar ainda mais o trânsito nas cidades e ajudar a destruir as nossas fontes de vida.

Estudo recente divulgado pelo jornal The Guardian mostrou que o 0,1% mais rico da população dos EUA consome a biosfera a uma taxa 183 vezes mais rápida que a média mundial! Em comparação aos 10% mais pobres, os super ricos emitem carbono 4.000 vezes mais! E boa parte da indústria do marketing promove esse estilo de vida que é, em si, uma arma de destruição em massa.

Num extremo, o 0,1% mais rico emite 2,2 toneladas/dia de CO2, o peso de um rinoceronte, ou de um SUV; no lado oposto, o cidadão médio somali emite apenas 82 gramas/dia, aproximadamente o peso de um tomate. Daí a importância de o tomate parar o SUV, essencial para que todos possamos ter alguma chance de viver sem as cada vez mais frequentes e destrutivas secas, enchentes e outras consequências do estilo de vida dos milionários, e do marketing que empresta glamour ao que precisa ser condenado, evitado e parado!

Para o conjunto dos habitantes do planeta, a média é 12kgs/dia de CO2; ou seja, o peso de uma criança de três a quatro anos, infantes cujas chances de sobrevivência nas elevadas temperaturas causadas pelo estilo de vida dos milionários e bilionários são a cada dia menores. Aliás, nos EUA, a expectativa de vida ao nascer tem diminuído há anos!

A análise sobre o volume de GEE emitido por diferentes grupos populacionais foi apresentada pela Oxfam, conhecida e respeitada organização. Outra informação trazida diz respeito à evolução das emissões de uns e outros: enquanto o grupo do 0,1% mais rico aumentou suas emissões em 32% nos últimos 30 anos, a parcela emitida pelos 50% mais pobres caiu 3%!

“A crise climática é uma crise da desigualdade”, disse Amidtabh Behar, diretor executivo daquela organização. A frase é correta, mas talvez o fosse ainda mais se assim formulada: “a desigualdade gera a crise climática”. Formulada desta maneira ela evidencia o caminho a trilhar para evitar a crescente mortandade decorrente da continuidade do processo que estamos vivendo! Oxalá na COP em Belém os representantes dos tomates possam parar os SUVs!

O futuro não é verde, é humano

A ecologia perdeu-se no marketing. Hoje, tudo é “sustentável”. Dos copos de café às grandes corporações, das marcas de roupa às campanhas políticas. A palavra virou um acessório. Um filtro de imagem. Um argumento de venda.

E isso é trágico, porque quanto mais se fala de sustentabilidade, menos genuína ela parece. O ecológico deixou de ser uma causa e passou a ser uma estratégia.

As empresas não querem mudar o mundo, querem parecer que estão a mudar o mundo. E o “verde” deixou de ser um compromisso para se tornar um produto.

Falo disto com consciência, porque vivo dentro deste tema todos os dias. Trabalho na indústria da madeira para construção, onde a palavra sustentabilidade não é um conceito — é uma realidade física. A verdadeira força da madeira está na sua sustentabilidade natural — a capacidade de guardar o carbono que o betão e o aço libertam para a atmosfera.

Mas mesmo com as características naturais do produto, há sempre pontos a melhorar, como na extração, na transformação e no transporte. Prefiro ser honesto: fazemos o melhor possível, e ainda há muito por fazer. Porque a sustentabilidade que interessa não é a perfeita, é a autêntica.

Quando se faz uma campanha com uma árvore no logótipo e um parágrafo sobre “respeito pelo planeta”, isso não é sustentabilidade, é teatro. E é precisamente por isso que me custa ver o termo ser esvaziado até à exaustão.

O que devia ser uma missão tornou-se um argumento de marketing. O que devia ser consciência virou tendência. E o que devia unir-nos enquanto sociedade passou a dividir-nos entre os que “parecem” e os que “fazem”.

É por isso que digo, sem hesitar: o futuro não é verde — é humano.

O futuro será feito de autenticidade, de coerência, de coragem para fazer diferente. De marcas que percebem que ser sustentável não é plantar árvores — é mudar mentalidades.

Porque no fim, o planeta não precisa que o salvem — precisa que o respeitem. E quando percebermos isso, talvez deixemos de usar a natureza como cenário e passemos a tratá-la como aquilo que realmente é: a nossa casa.

E isso é trágico, porque quanto mais se fala de sustentabilidade, menos genuína ela parece. O ecológico deixou de ser uma causa e passou a ser uma estratégia.

As empresas não querem mudar o mundo, querem parecer que estão a mudar o mundo. E o “verde” deixou de ser um compromisso para se tornar um produto.

Falo disto com consciência, porque vivo dentro deste tema todos os dias. Trabalho na indústria da madeira para construção, onde a palavra sustentabilidade não é um conceito — é uma realidade física. A verdadeira força da madeira está na sua sustentabilidade natural — a capacidade de guardar o carbono que o betão e o aço libertam para a atmosfera.

Mas mesmo com as características naturais do produto, há sempre pontos a melhorar, como na extração, na transformação e no transporte. Prefiro ser honesto: fazemos o melhor possível, e ainda há muito por fazer. Porque a sustentabilidade que interessa não é a perfeita, é a autêntica.

Quando se faz uma campanha com uma árvore no logótipo e um parágrafo sobre “respeito pelo planeta”, isso não é sustentabilidade, é teatro. E é precisamente por isso que me custa ver o termo ser esvaziado até à exaustão.

O que devia ser uma missão tornou-se um argumento de marketing. O que devia ser consciência virou tendência. E o que devia unir-nos enquanto sociedade passou a dividir-nos entre os que “parecem” e os que “fazem”.

É por isso que digo, sem hesitar: o futuro não é verde — é humano.

O futuro será feito de autenticidade, de coerência, de coragem para fazer diferente. De marcas que percebem que ser sustentável não é plantar árvores — é mudar mentalidades.

Porque no fim, o planeta não precisa que o salvem — precisa que o respeitem. E quando percebermos isso, talvez deixemos de usar a natureza como cenário e passemos a tratá-la como aquilo que realmente é: a nossa casa.

A primeira classe também cai

Os acontecimentos do dia 28 de outubro no Rio de Janeiro só nos deixam uma certeza: hoje, o País é outro; seu nível de conflito não voltará a ser o que era antes.

Repare, prezado leitor, que não estou aqui reeditando minhas elucubrações, que sei serem ardidas. Estou propondo uma simples constatação: a primeira classe também cai. Não estou afirmando que o avião vai cair.

Seria, entretanto, ingenuidade ignorar que aquela fileira de corpos estendida no chão é um marco macabro em nossa história. Designem-na como matança, como violência excessiva, como repressão policial indispensável à bandidagem organizada – como quiserem –, mas ao mesmo tempo e acima de tudo isso ela é o que escrevo acima: um marco macabro em nossa história. Os “arrastões” de Copacabana, casos de turistas assassinados à faca, tudo isso foi também fotografado e as fotos correram o mundo, muitas vezes implicando o cancelamento de centenas de reservas nos hotéis cariocas. Mas as reservas sempre voltaram. Penso que voltarão desta vez também, mas com uma aura, um halo, uma atmosfera psicológica diferente, que só se modificará se todos os protagonistas agirem com sensatez, construindo bases mais seguras para a paz social.

Nunca é demais lembrar que a violência na zona sul do Rio pode ser datada com precisão. Foi no início da década de 70 do século passado. Até então, nos fins de semana, sempre víamos centenas de Fuscas mansamente estacionados em Copacabana ou Ipanema, muitas vezes destrancados. Eu mesmo me lembro do primeiro dia em que, ao me dirigir ao veículo, notei que a porta estava aberta. Em seguida, percebi que minha carteira não estava onde eu a deixara. Encontrei-a sob o carro. Os ladrões me haviam feito a gentileza de levar somente o dinheiro, deixando a carteira e os documentos.

Naquela época, eu e uma namoradinha tínhamos o hábito de ir à sessão das dez no Paissandu, uma espelunca com duras cadeiras de madeira, onde assistíamos com indizível deleite à última maravilha da nouvelle vague. Godard, La Chinoise, oh, que maravilha! Depois comíamos uma pizza e caminhávamos tranquilamente para a zona sul, certos de que este, como sentenciou Pangloss, personagem de Voltaire, era, com certeza, “o melhor dos mundos possíveis”.

Naquela mesma época, o senador Franco Montoro e o governador Paulo Maluf impostavam suas vozes para a parte musical do programa. O primeiro apontava a pobreza como causa da criminalidade que preocupava cada vez mais, o segundo contraponteava que “bandido bom é bandido preso”. As Forças Armadas ocupavam-se das quatro ou cinco dúzias de jovens que imaginaram derrubar pela força o regime militar. Enquanto isso, com as fronteiras abertas, o embrião do que hoje denominamos crime organizado vinha tranquilamente do Paraguai, com fuzis e carregamentos de drogas.

Agora, como comecei a dizer, não temos o dom de adivinhar o futuro, mas estejamos certos de que estamos em outro país, outro mundo. O idílico que nós, nossos poetas e escritores e talvez uma parte de nossas polícias alimentávamos deixou de ser uma boa hipótese de trabalho. Primeiro, porque a bandidagem organizada não está chegando como turistas pela fronteira paraguaia: ela está aqui há muito tempo, bem instalada, não só em São Paulo e no Rio de Janeiro. Segundo, porque a oferta da droga expandiu seu outrora modesto mercado. Como disse Lula, em momento de rara criatividade, ela transformou os bandidos em reféns, ou vice-versa, como prefiram.

Cair, como lhes garanti, o avião não caiu. Continua voando e recrutando “aviõezinhos”, aqueles adolescentes que têm em suas cadernetas os endereços onde devem entregar os pacotinhos. Não sou do ramo, mas suponho que deva ser mais lucrativo e excitante do que frequentar uma escola de qualidade apenas razoável para depois procurar emprego num banco ou numa casa comercial. Mais alguns anos e esses mesmos “aviõezinhos” terão aprendido a manejar um revólver. Esse será seu grande rito de passagem. O salto da mera condição de entregador para o status de “macho”. Um quase membro efetivo da turma adulta.

Podemos estar certos de que o avião não vai cair? Essa questão transcende meu suposto âmbito de competência. Consultemos os economistas. Eles é que talvez nos possam dizer quanto tempo será preciso, com nossa renda anual por habitante crescendo a uma média de dois e meio por cento anuais, quanto nos falta para vislumbrar, num cinzento horizonte, o espectro da guerra civil.

Por enquanto, o que temos não é tão grave. Lá em cima, uma minúscula minoria bronzeia-se nos conveses de seus veleiros. Abaixo deles, uma camada bem maior, talvez metade da população, não tem do que se queixar. Dispõe do suficiente para um pulo anual a Miami ou à Patagônia ou para manter uma modesta casa de campo. Os 30% inferiores, claro, levam uma vida mais dura, mas terão do que viver enquanto, revirando as latas de lixo, encontrarem algo que lhes sirva para o banquete noturno.

Calma, pois, senhoras e senhores da primeira classe! Tudo faz crer que continuamos em céu de brigadeiro.

Repare, prezado leitor, que não estou aqui reeditando minhas elucubrações, que sei serem ardidas. Estou propondo uma simples constatação: a primeira classe também cai. Não estou afirmando que o avião vai cair.

Seria, entretanto, ingenuidade ignorar que aquela fileira de corpos estendida no chão é um marco macabro em nossa história. Designem-na como matança, como violência excessiva, como repressão policial indispensável à bandidagem organizada – como quiserem –, mas ao mesmo tempo e acima de tudo isso ela é o que escrevo acima: um marco macabro em nossa história. Os “arrastões” de Copacabana, casos de turistas assassinados à faca, tudo isso foi também fotografado e as fotos correram o mundo, muitas vezes implicando o cancelamento de centenas de reservas nos hotéis cariocas. Mas as reservas sempre voltaram. Penso que voltarão desta vez também, mas com uma aura, um halo, uma atmosfera psicológica diferente, que só se modificará se todos os protagonistas agirem com sensatez, construindo bases mais seguras para a paz social.

Nunca é demais lembrar que a violência na zona sul do Rio pode ser datada com precisão. Foi no início da década de 70 do século passado. Até então, nos fins de semana, sempre víamos centenas de Fuscas mansamente estacionados em Copacabana ou Ipanema, muitas vezes destrancados. Eu mesmo me lembro do primeiro dia em que, ao me dirigir ao veículo, notei que a porta estava aberta. Em seguida, percebi que minha carteira não estava onde eu a deixara. Encontrei-a sob o carro. Os ladrões me haviam feito a gentileza de levar somente o dinheiro, deixando a carteira e os documentos.

Naquela época, eu e uma namoradinha tínhamos o hábito de ir à sessão das dez no Paissandu, uma espelunca com duras cadeiras de madeira, onde assistíamos com indizível deleite à última maravilha da nouvelle vague. Godard, La Chinoise, oh, que maravilha! Depois comíamos uma pizza e caminhávamos tranquilamente para a zona sul, certos de que este, como sentenciou Pangloss, personagem de Voltaire, era, com certeza, “o melhor dos mundos possíveis”.

Naquela mesma época, o senador Franco Montoro e o governador Paulo Maluf impostavam suas vozes para a parte musical do programa. O primeiro apontava a pobreza como causa da criminalidade que preocupava cada vez mais, o segundo contraponteava que “bandido bom é bandido preso”. As Forças Armadas ocupavam-se das quatro ou cinco dúzias de jovens que imaginaram derrubar pela força o regime militar. Enquanto isso, com as fronteiras abertas, o embrião do que hoje denominamos crime organizado vinha tranquilamente do Paraguai, com fuzis e carregamentos de drogas.

Agora, como comecei a dizer, não temos o dom de adivinhar o futuro, mas estejamos certos de que estamos em outro país, outro mundo. O idílico que nós, nossos poetas e escritores e talvez uma parte de nossas polícias alimentávamos deixou de ser uma boa hipótese de trabalho. Primeiro, porque a bandidagem organizada não está chegando como turistas pela fronteira paraguaia: ela está aqui há muito tempo, bem instalada, não só em São Paulo e no Rio de Janeiro. Segundo, porque a oferta da droga expandiu seu outrora modesto mercado. Como disse Lula, em momento de rara criatividade, ela transformou os bandidos em reféns, ou vice-versa, como prefiram.

Cair, como lhes garanti, o avião não caiu. Continua voando e recrutando “aviõezinhos”, aqueles adolescentes que têm em suas cadernetas os endereços onde devem entregar os pacotinhos. Não sou do ramo, mas suponho que deva ser mais lucrativo e excitante do que frequentar uma escola de qualidade apenas razoável para depois procurar emprego num banco ou numa casa comercial. Mais alguns anos e esses mesmos “aviõezinhos” terão aprendido a manejar um revólver. Esse será seu grande rito de passagem. O salto da mera condição de entregador para o status de “macho”. Um quase membro efetivo da turma adulta.

Podemos estar certos de que o avião não vai cair? Essa questão transcende meu suposto âmbito de competência. Consultemos os economistas. Eles é que talvez nos possam dizer quanto tempo será preciso, com nossa renda anual por habitante crescendo a uma média de dois e meio por cento anuais, quanto nos falta para vislumbrar, num cinzento horizonte, o espectro da guerra civil.

Por enquanto, o que temos não é tão grave. Lá em cima, uma minúscula minoria bronzeia-se nos conveses de seus veleiros. Abaixo deles, uma camada bem maior, talvez metade da população, não tem do que se queixar. Dispõe do suficiente para um pulo anual a Miami ou à Patagônia ou para manter uma modesta casa de campo. Os 30% inferiores, claro, levam uma vida mais dura, mas terão do que viver enquanto, revirando as latas de lixo, encontrarem algo que lhes sirva para o banquete noturno.

Calma, pois, senhoras e senhores da primeira classe! Tudo faz crer que continuamos em céu de brigadeiro.

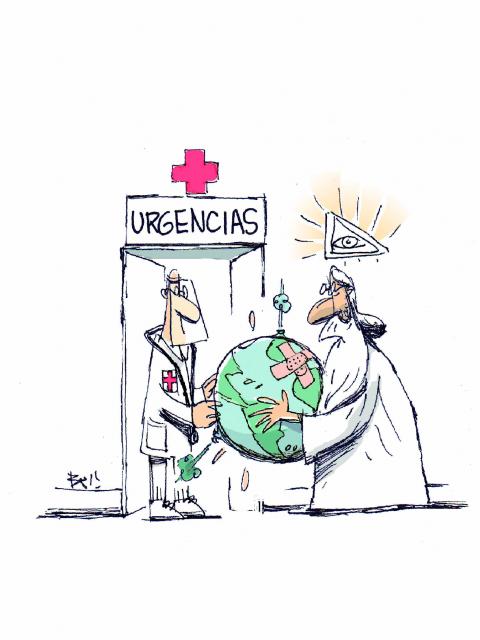

Deus agora é o planeta

É fácil explicar Copérnico às crianças, mas é difícil explicar o tempo em que ele vivia – sobretudo a crença generalizada em Deus.

Percebem as coisas que continuam até hoje – as diferenças entre católicos e protestantes, as tensões entre religião e ciência – mas vêem-se aflitas para imaginar a extensão e a profundidade da crença em Deus, com todos os respectivos medos e preconceitos.

De que adianta explicar o sol e os planetas se não conseguem perceber o choque que foi ouvir que a Terra (e o Deus da Terra, e os Adões e as Evas da Terra) não eram o centro do universo?

Para explicar o que era Deus no princípio do século XVI é preciso identificar o Deus do século XXI: é o nosso planeta.

Não consigo olhar para estas fotografias sem me comover: penso logo nas guerras e nos poemas, nos amores e nas selvajarias, nos partos e nos assassinatos, nas ondas do mar e nas flores dos campos.

Qualquer habitante da Terra se comove a olhar para a bola onde vivemos, pensando: “É aqui que tudo se passa, neste berlinde perdido no meio do espaço”.

É o planeta que ocupa o lugar que dantes era ocupado por Deus: o lugar cerebral que depois sentimos como se fosse a nossa alma.

As preocupações com o nosso planeta podem não ser sempre sinceras – mas as pessoas fingem que são, porque têm medo de parecer indiferentes.

Conseguimos ser frios com a grande maioria dos habitantes do planeta, que passa mal e não recebe ajuda de quem passa bem, mas sobem-nos as lágrimas aos olhos quando pensamos no nosso maravilhoso planeta, tão cheio de encantos, mas tão maltratado.

Havia essa mesma disparidade com a crença em Deus, quando era a explicação para todas as coisas, que toda a gente – ricos e pobres – aceitava.

Deus agora é o planeta.

Miguel Esteves Cardoso

Percebem as coisas que continuam até hoje – as diferenças entre católicos e protestantes, as tensões entre religião e ciência – mas vêem-se aflitas para imaginar a extensão e a profundidade da crença em Deus, com todos os respectivos medos e preconceitos.

De que adianta explicar o sol e os planetas se não conseguem perceber o choque que foi ouvir que a Terra (e o Deus da Terra, e os Adões e as Evas da Terra) não eram o centro do universo?

Para explicar o que era Deus no princípio do século XVI é preciso identificar o Deus do século XXI: é o nosso planeta.

A imagem de Deus é aquela fotografia tirada na missão Apollo, chamada “Earthrise” que mostra o nosso planeta azul a nascer, ou, para quem gosta mais do corpo completo, o “berlinde azul” fotografado quatro anos depois no Apollo 17.

Não consigo olhar para estas fotografias sem me comover: penso logo nas guerras e nos poemas, nos amores e nas selvajarias, nos partos e nos assassinatos, nas ondas do mar e nas flores dos campos.

Qualquer habitante da Terra se comove a olhar para a bola onde vivemos, pensando: “É aqui que tudo se passa, neste berlinde perdido no meio do espaço”.

É o planeta que ocupa o lugar que dantes era ocupado por Deus: o lugar cerebral que depois sentimos como se fosse a nossa alma.

As preocupações com o nosso planeta podem não ser sempre sinceras – mas as pessoas fingem que são, porque têm medo de parecer indiferentes.

Conseguimos ser frios com a grande maioria dos habitantes do planeta, que passa mal e não recebe ajuda de quem passa bem, mas sobem-nos as lágrimas aos olhos quando pensamos no nosso maravilhoso planeta, tão cheio de encantos, mas tão maltratado.

Havia essa mesma disparidade com a crença em Deus, quando era a explicação para todas as coisas, que toda a gente – ricos e pobres – aceitava.

Deus agora é o planeta.

Miguel Esteves Cardoso

Tornar os países pequenos outra vez

Por mais revisões ou releituras que se façam da História, ninguém no seu perfeito juízo pode acusar o ex-Presidente dos EUA Ronald Reagan de ter sido um perigoso esquerdista. Ele foi, isso sim, conhecido por ser um exímio comunicador dos ideais conservadores. E o homem que ganhou fama como ator em Hollywood antes de chegar à Casa Branca também é lembrado, mesmo por muitos dos seus adversários, pelo seu pragmatismo político – aquele que lhe permitiu, por exemplo, manter uma relação cordial e amistosa com Mikhail Gorbachev, essencial para o fim da Guerra Fria e para a concretização do seu objetivo de fazer dos EUA, no seu tempo, a grande potência hegemónica do planeta.

Foi com essa convicção de dever cumprido que Ronald Reagan se despediu da Presidência, a 19 de janeiro de 1989, com um discurso marcante que agora pode ser lido no site da biblioteca com o seu nome – onde somos recebidos com o aviso de que alguns dos serviços estão agora encerrados, devido ao shutdown, que afeta a administração Trump.

Nesse discurso, o conservador Reagan foi claro no “pensamento final” que pretendeu transmitir. E identificou “a fonte principal” que, na sua opinião, mais contribuiu para a grandeza da América. Fê-lo de forma clara e eloquente: “Lideramos o mundo porque, de forma singular entre as nações, recrutamos o nosso povo – a nossa força – em todos os países e em todos os cantos do mundo. E, ao fazê-lo, renovamos e enriquecemos continuamente a nossa nação.”

Para Ronald Reagan, um otimista inveterado, a América iria continuar a ser “grande” desde que soubesse “dar vida aos sonhos”, em claro contraste com “os países que se apegam a um passado obsoleto”.

“Graças a cada vaga de novos imigrantes que desembarca nesta terra de oportunidades, somos uma nação eternamente jovem, sempre a transbordar de energia e de novas ideias, sempre na vanguarda, sempre na liderança mundial rumo à próxima fronteira”, afirmou ainda Reagan nesse discurso de despedida. Com um aviso para o futuro: “Se algum dia fecharmos as portas para novos americanos, perderemos de imediato a nossa liderança mundial.”

Se quisermos perceber como mudou o Partido Republicano, desde Ronald Reagan até Donald Trump, este discurso é absolutamente elucidativo. Revela, em comparação com o que é hoje a retórica oficial de Washington, duas visões sobre a América e sobre o mundo. E demonstra que, como a História nos ensina, as campanhas contra a imigração, que povoam todos os discursos populistas de hoje, não são baseadas no conhecimento nem na razão. Servem unicamente como peças de propaganda, destinadas a criar divisões irreconciliáveis na sociedade, a abalar a confiança nas instituições, a espalhar o medo e, com isso, a abrir caminho para o poder ditatorial, como única forma de restabelecer uma “ordem” que, à custa da mentira e da desinformação, grande parte da população perceciona como estando destruída.

É incrível ver, agora à distância, como Reagan e Trump parecem de partidos diferentes, em relação à imigração. E como um mesmo slogan usado pelos dois – tornar a América grande outra vez – pode ganhar significados distintos.

O pior, no entanto, é o efeito de contágio no resto do mundo. Passámos de um tempo em que os partidos conservadores tinham uma visão otimista sobre a imigração – essencial, por exemplo, para o desenvolvimento económico, social e tecnológico de muitos países, incluindo na Europa – para uma época em que, com receio do crescimento dos populistas, os mesmos partidos do centro-direita dão guinadas para o extremismo, só para tentarem manter ou recuperar o eleitorado que foi manietado pelo medo do “outro”.

E essa é uma das maiores tragédias dos nossos dias, numa sociedade cada mais intolerante e polarizada, dominada pela ditadura invisível dos algoritmos e em que até os valores humanistas são considerados retrógrados ou ultrapassados e, portanto, facilmente substituíveis por uma qualquer Inteligência Artificial – que não se queixa, trabalha as horas que forem precisas e… não precisa de autorização de residência. É assim que, sem o perceberem, os países ficam, afinal, mais pequenos, outra vez

Rui Tavares Guedes

Foi com essa convicção de dever cumprido que Ronald Reagan se despediu da Presidência, a 19 de janeiro de 1989, com um discurso marcante que agora pode ser lido no site da biblioteca com o seu nome – onde somos recebidos com o aviso de que alguns dos serviços estão agora encerrados, devido ao shutdown, que afeta a administração Trump.

Nesse discurso, o conservador Reagan foi claro no “pensamento final” que pretendeu transmitir. E identificou “a fonte principal” que, na sua opinião, mais contribuiu para a grandeza da América. Fê-lo de forma clara e eloquente: “Lideramos o mundo porque, de forma singular entre as nações, recrutamos o nosso povo – a nossa força – em todos os países e em todos os cantos do mundo. E, ao fazê-lo, renovamos e enriquecemos continuamente a nossa nação.”

Para Ronald Reagan, um otimista inveterado, a América iria continuar a ser “grande” desde que soubesse “dar vida aos sonhos”, em claro contraste com “os países que se apegam a um passado obsoleto”.

“Graças a cada vaga de novos imigrantes que desembarca nesta terra de oportunidades, somos uma nação eternamente jovem, sempre a transbordar de energia e de novas ideias, sempre na vanguarda, sempre na liderança mundial rumo à próxima fronteira”, afirmou ainda Reagan nesse discurso de despedida. Com um aviso para o futuro: “Se algum dia fecharmos as portas para novos americanos, perderemos de imediato a nossa liderança mundial.”

Se quisermos perceber como mudou o Partido Republicano, desde Ronald Reagan até Donald Trump, este discurso é absolutamente elucidativo. Revela, em comparação com o que é hoje a retórica oficial de Washington, duas visões sobre a América e sobre o mundo. E demonstra que, como a História nos ensina, as campanhas contra a imigração, que povoam todos os discursos populistas de hoje, não são baseadas no conhecimento nem na razão. Servem unicamente como peças de propaganda, destinadas a criar divisões irreconciliáveis na sociedade, a abalar a confiança nas instituições, a espalhar o medo e, com isso, a abrir caminho para o poder ditatorial, como única forma de restabelecer uma “ordem” que, à custa da mentira e da desinformação, grande parte da população perceciona como estando destruída.

É incrível ver, agora à distância, como Reagan e Trump parecem de partidos diferentes, em relação à imigração. E como um mesmo slogan usado pelos dois – tornar a América grande outra vez – pode ganhar significados distintos.

O pior, no entanto, é o efeito de contágio no resto do mundo. Passámos de um tempo em que os partidos conservadores tinham uma visão otimista sobre a imigração – essencial, por exemplo, para o desenvolvimento económico, social e tecnológico de muitos países, incluindo na Europa – para uma época em que, com receio do crescimento dos populistas, os mesmos partidos do centro-direita dão guinadas para o extremismo, só para tentarem manter ou recuperar o eleitorado que foi manietado pelo medo do “outro”.

E essa é uma das maiores tragédias dos nossos dias, numa sociedade cada mais intolerante e polarizada, dominada pela ditadura invisível dos algoritmos e em que até os valores humanistas são considerados retrógrados ou ultrapassados e, portanto, facilmente substituíveis por uma qualquer Inteligência Artificial – que não se queixa, trabalha as horas que forem precisas e… não precisa de autorização de residência. É assim que, sem o perceberem, os países ficam, afinal, mais pequenos, outra vez

Rui Tavares Guedes

Assinar:

Comentários (Atom)