quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025

Trabalhos de pobre

É domingo num centro comercial na franja de Lisboa. A zona da restauração está cheia. Nas mesas, quase todas as crianças estão absortas em telefones ou tablets e o mesmo se pode dizer da maioria dos adultos. Uns e outros curvados sobre ecrãs, juntos, mas distantes. Estou na fila para a Kidzania, uma espécie de Portugal dos Pequeninos sem regionalismos nem colonialismo, onde os símbolos nacionais foram substituídos por marcas. As crianças impacientam-se na espera para o check -in, feito num balcão que reproduz o dos aeroportos, para simular a viagem que os levará a um mundo em que poderão experimentar as profissões que quiserem e receberem em troca uma espécie de dinheiro de monopólio, que serve para usar nas brincadeiras, mas que rapidamente transforma os pequenos em capitalistas avarentos, maravilhados com a ideia de acumular aqueles pedaços de papel, recusando-se a gastá-los nas atividades, para depois os levarem para casa, onde ficarão esquecidos numa caixa de brinquedos.

Atrás de mim, duas irmãs entusiasmam-se com o que poderão de fazer quando finalmente se abrirem as portas. “Quero ir trabalhar nas limpezas do hotel”, diz a mais nova, resoluta. A ambição é cortada pela mãe, ríspida. “Isso é trabalho de pobre”, sentencia, perante o silêncio do pai, impaciente com a espera, talvez desejoso de se ver livre do programa familiar. A criança engole a resposta em silêncio. Pensa por um momento. “E polícia? Posso ser polícia?”, pergunta já sem a mesma certeza. “Ou cabeleira”, arrisca. “Só gostas de trabalhos de pobre”, critica, novamente a mãe, que lhe sugere outras ambições profissionais para a brincadeira, como ser médica ou veterinária.

A criança não reage. E eu tento olhar discretamente para a família para perceber de onde vem aquela conversa. Pai, mãe, duas filhas. A mais velha não terá mais do que nove anos, a mais nova andará pelos cinco. Nenhum sinal exterior de riqueza, nenhum tom de voz afetado, nada que os distinga do que poderá ser uma classe média baixa suburbana, certamente remediada. Ponho-me a pensar que profissão poderão ter e é impossível ter a certeza de acertar. Podem ser pequenos comerciantes, talvez ela trabalhe num cabeleireiro e ele seja eletricista, ou talvez sejam administrativos, um nos seguros, outro na Função Pública. É impossível saber ao certo, mas interrogo-me: de onde poderá vir esta ideia de que há “trabalhos de pobre” que os filhos não devem ter nem a brincar?

Poderá essa ideia nascer da rejeição da sua própria condição? Sou de uma geração criada por pais que viam na educação um passaporte para uma vida melhor. Tenho vários amigos que ostentavam o orgulho e a responsabilidade de serem os primeiros da família a chegar à universidade. Mas não me lembro de ter ouvido esta expressão “trabalho de pobre”. E Deus sabe como muitos dos mais qualificados da minha geração têm tido trabalhos precários e mal pagos, deitando por terra os sonhos que os pais acalentaram enquanto lhes financiavam (muitas vezes a muito custo) os estudos.

Lembro-me, então, de uma expressão racista que ouvi tantas vezes. “Trabalha como um preto” ou “é uma moura de trabalho”, dizia-se muitas vezes, quase sempre num tom entre o desprezo e a pena, que andam tantas vezes de mãos dadas. O Eduardo Lourenço dizia que “não trabalhar foi sempre, em Portugal, sinal de nobreza e quando, como na Europa futuramente protestante, o trabalho se converte por sua vez em sinal de eleição, nós descobrimos coletivamente a maneira de refinar uma herança ancestral transferindo para o preto essa penosa obrigação”. E é capaz de estar aí parte da explicação para o que ouvi naquela tarde de domingo.

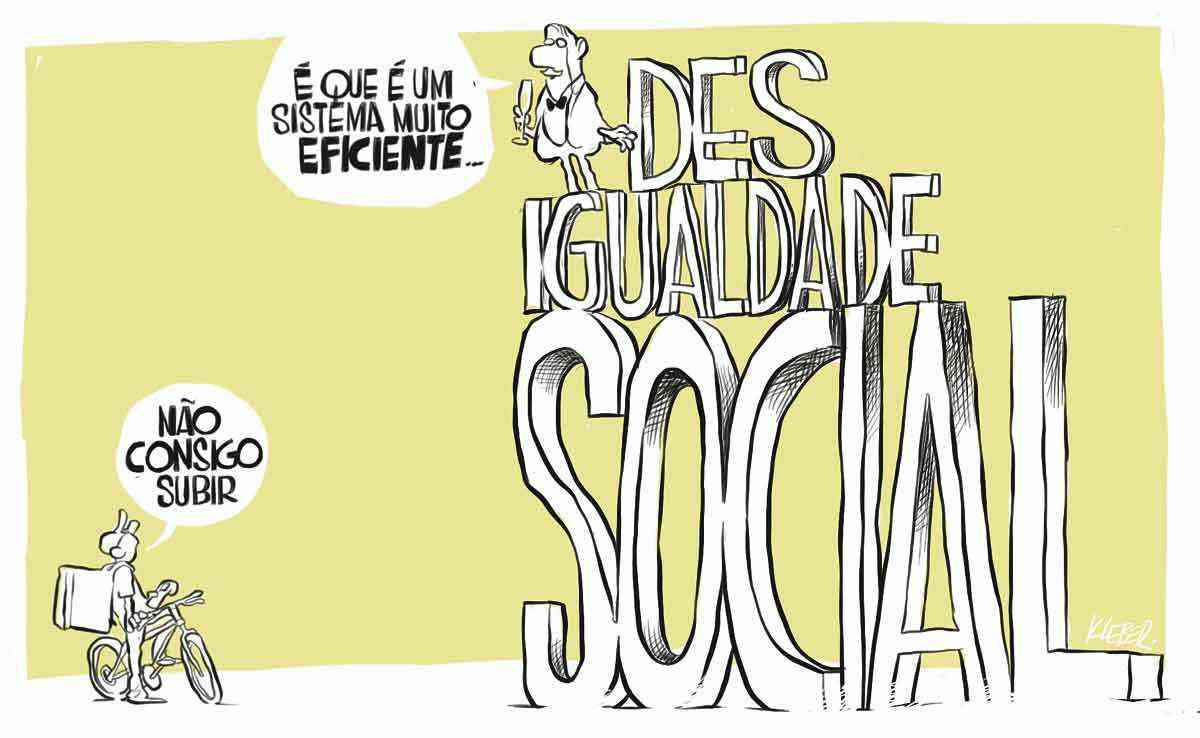

Há uma desvalorização do trabalho pelas elites que é mimetizada pelas classes mais baixas, cada vez mais iludidas com a ideia de uma ascensão social fictícia. O trabalho não é valorizado a menos que possa dar dinheiro. Já nem o estatuto social que era atribuído a algumas profissões se mantém. Não é importante ser professor, médico ou engenheiro. É importante ter dinheiro. Não é valorizado o contributo que cada um de nós, com o seu trabalho, possa dar à sociedade. É valorizado o poder material.

Há crianças e adolescentes que respondem sem pestanejar com um “quero ser rico” à tradicional pergunta que sobre o que querem ser. Eles querem ser youtubers, jogadores da bola, influencers, criptomilionários. Não querem ser nada, verdadeiramente, querem ter. Ironicamente, as profissões que parecem mais distantes de desaparecer na vaga tecnológica da Inteligência Artificial são as que hoje estão na categoria de “trabalho de pobre”, as que se dedicam ao cuidado e às limpezas, aos trabalhos manuais, que na pandemia dissemos serem “essenciais”, mas que tanto desprezamos e desvalorizamos.

A ideia de que o trabalho nos define está, cada vez mais, fora de moda. E talvez haja um lado muito positivo nisso. Mas o desprezo por aquilo que se faz é também um sintoma de uma sociedade deslassada, que endeusa o ilusório mérito individual e perde de vista a força do que se produz num coletivo. Estamos cada vez mais pobres. E é de espírito.

Talvez esteja na altura de ensinarmos às crianças que há uma dignidade associada ao trabalho, que não se esgota no estatuto nem no dinheiro, mas na possibilidade de produzirmos um efeito no mundo. E que essa será sempre uma enorme riqueza.

Atrás de mim, duas irmãs entusiasmam-se com o que poderão de fazer quando finalmente se abrirem as portas. “Quero ir trabalhar nas limpezas do hotel”, diz a mais nova, resoluta. A ambição é cortada pela mãe, ríspida. “Isso é trabalho de pobre”, sentencia, perante o silêncio do pai, impaciente com a espera, talvez desejoso de se ver livre do programa familiar. A criança engole a resposta em silêncio. Pensa por um momento. “E polícia? Posso ser polícia?”, pergunta já sem a mesma certeza. “Ou cabeleira”, arrisca. “Só gostas de trabalhos de pobre”, critica, novamente a mãe, que lhe sugere outras ambições profissionais para a brincadeira, como ser médica ou veterinária.

A criança não reage. E eu tento olhar discretamente para a família para perceber de onde vem aquela conversa. Pai, mãe, duas filhas. A mais velha não terá mais do que nove anos, a mais nova andará pelos cinco. Nenhum sinal exterior de riqueza, nenhum tom de voz afetado, nada que os distinga do que poderá ser uma classe média baixa suburbana, certamente remediada. Ponho-me a pensar que profissão poderão ter e é impossível ter a certeza de acertar. Podem ser pequenos comerciantes, talvez ela trabalhe num cabeleireiro e ele seja eletricista, ou talvez sejam administrativos, um nos seguros, outro na Função Pública. É impossível saber ao certo, mas interrogo-me: de onde poderá vir esta ideia de que há “trabalhos de pobre” que os filhos não devem ter nem a brincar?

Poderá essa ideia nascer da rejeição da sua própria condição? Sou de uma geração criada por pais que viam na educação um passaporte para uma vida melhor. Tenho vários amigos que ostentavam o orgulho e a responsabilidade de serem os primeiros da família a chegar à universidade. Mas não me lembro de ter ouvido esta expressão “trabalho de pobre”. E Deus sabe como muitos dos mais qualificados da minha geração têm tido trabalhos precários e mal pagos, deitando por terra os sonhos que os pais acalentaram enquanto lhes financiavam (muitas vezes a muito custo) os estudos.

Lembro-me, então, de uma expressão racista que ouvi tantas vezes. “Trabalha como um preto” ou “é uma moura de trabalho”, dizia-se muitas vezes, quase sempre num tom entre o desprezo e a pena, que andam tantas vezes de mãos dadas. O Eduardo Lourenço dizia que “não trabalhar foi sempre, em Portugal, sinal de nobreza e quando, como na Europa futuramente protestante, o trabalho se converte por sua vez em sinal de eleição, nós descobrimos coletivamente a maneira de refinar uma herança ancestral transferindo para o preto essa penosa obrigação”. E é capaz de estar aí parte da explicação para o que ouvi naquela tarde de domingo.

Há uma desvalorização do trabalho pelas elites que é mimetizada pelas classes mais baixas, cada vez mais iludidas com a ideia de uma ascensão social fictícia. O trabalho não é valorizado a menos que possa dar dinheiro. Já nem o estatuto social que era atribuído a algumas profissões se mantém. Não é importante ser professor, médico ou engenheiro. É importante ter dinheiro. Não é valorizado o contributo que cada um de nós, com o seu trabalho, possa dar à sociedade. É valorizado o poder material.

Há crianças e adolescentes que respondem sem pestanejar com um “quero ser rico” à tradicional pergunta que sobre o que querem ser. Eles querem ser youtubers, jogadores da bola, influencers, criptomilionários. Não querem ser nada, verdadeiramente, querem ter. Ironicamente, as profissões que parecem mais distantes de desaparecer na vaga tecnológica da Inteligência Artificial são as que hoje estão na categoria de “trabalho de pobre”, as que se dedicam ao cuidado e às limpezas, aos trabalhos manuais, que na pandemia dissemos serem “essenciais”, mas que tanto desprezamos e desvalorizamos.

A ideia de que o trabalho nos define está, cada vez mais, fora de moda. E talvez haja um lado muito positivo nisso. Mas o desprezo por aquilo que se faz é também um sintoma de uma sociedade deslassada, que endeusa o ilusório mérito individual e perde de vista a força do que se produz num coletivo. Estamos cada vez mais pobres. E é de espírito.

Talvez esteja na altura de ensinarmos às crianças que há uma dignidade associada ao trabalho, que não se esgota no estatuto nem no dinheiro, mas na possibilidade de produzirmos um efeito no mundo. E que essa será sempre uma enorme riqueza.

A incompreensível abdicação dos Estados Unidos

O que se oferece a alguém que tudo tem? Paranóia. A aproximar-se do seu 250.º aniversário, a América mergulhou numa absolutamente desnecessária crise de meia-idade, convencendo-se de uma doença imaginária que só pode ser curada a golpes de motosserra, numa neurose alimentada a demagogia, propaganda e desinformação, mas com consequências reais, devastadoras e irreversíveis, para si e para o resto do mundo.

Em apenas um mês, os EUA dinamitaram a sua posição cimeira no sistema internacional. A pressão extorsionária para que a Ucrânia capitule incondicionalmente perante Moscou, a ameaça de anexação da Groenlândia e até mesmo do Canadá, a guerra comercial, a campanha flagrante pelas forças de extrema-direita nas eleições alemãs e os discursos isolacionistas e reacionários de J.D. Vance e Pete Hegseth em Munique e Bruxelas extinguiram o elemento-chave da relação transatlântica: a confiança.

O encontro amistoso entre Trump e o Presidente francês, Emmanuel Macron, esta segunda-feira, em Washington, pode indicar um possível apaziguamento depois de semanas de comportamento incendiário. No entanto, uma vez perdida a confiança, os sorrisos de Macron e Trump na Casa Branca não devem ser interpretados como muito mais que cortesia.

Mais substantivas, e de longo alcance, foram as palavras do próximo chanceler alemão, o conservador Friedrich Merz na noite de domingo: “Estou a comunicar com muitos primeiros-ministros e chefes de Estado da União Europeia, e para mim é uma prioridade absoluta fortalecer a Europa o mais rapidamente possível, para alcançarmos a independência em relação aos Estados Unidos, passo a passo. (…) Nunca pensei que alguma vez precisaria de dizer algo como isto, na televisão, mas depois das mais recentes declarações de Donald Trump na semana passada, torna-se claro que os americanos – em qualquer caso, estes americanos, esta Administração – basicamente não se importam com o futuro da Europa”.

O gambito norte-americano na Europa não comprará a amizade e a confiança russas, ainda que possa gerar um desanuviamento circunstancial e oportunidades económicas para figuras bem posicionadas. Moscou sorri, mas sabe que é Pequim que lhe oferece estabilidade. Nesta segunda-feira que marca o terceiro aniversário da invasão de larga escala da Ucrânia, o Presidente chinês, Xi Jinping, telefonou ao homólogo russo, Vladimir Putin, para reafirmar uma parceria “sem limites”, “de longo prazo” e “valor estratégico único”, e que “não visa nem é influenciada por terceiros”.

É também a China a grande beneficiária do incompreensível desmantelamento da ajuda externa norte-americana, que poderá custar milhões de vidas a prazo e, uma vez mais, todo o capital de confiança de Washington em vastas áreas da Ásia, África e América Latina, esta última também sob a ameaça expansionista norte-americana.

No Médio Oriente, Trump insiste na ideia de remover permanentemente os palestinianos de Gaza e dá carta branca a Israel para regressar à guerra quando quiser, ameaçando até um dos poucos capítulos positivos do seu primeiro mandato: os Acordos de Abraão, que tinham permitido uma relativa normalização das relações entre o Estado hebraico e as potências árabes.

É tentador atribuir estratégia e intencionalidade à política externa de Trump 2.0, aludir à teoria do homem louco ou recuperar grelhas de análise de outros tempos, como o chavão do imperialismo. Mas isso implicaria um benevolente fechar de olhos à sucessão de ações erráticas e contraproducentes do último mês, e sobretudo ignorar que as reconfigurações em curso no palco internacional, agora aceleradas, terão como resultado uma perda relativa do poder norte-americano.

É também apetecível, para quem não tiver a menor predisposição a assumir as dores dos norte-americanos, celebrar a extraordinária abdicação de Washington e o fim de uma era nas relações internacionais. Mas o processo em curso faz-se de corridas às armas, da suspensão da ajuda humanitária, da extorsão de países fragilizados, do bloqueio de esforços multilaterais vitais no ambiente e na saúde pública, da promoção de tiranetes e de partidos extremistas, do empoderamento sem precedentes de multimilionários igualmente extremistas, da corrosão das instituições e da confiança. Não só o mundo de hoje é objetivamente pior do que o mundo imperfeito de 19 de janeiro de 2025, como as possibilidades de melhoria estão hoje mais distantes.

A abdicação externa dos Estado Unidos encontra paralelo no plano interno. Trump entregou ao homem mais rico do mundo, que lhe pagou a campanha eleitoral, uma motosserra para esventrar o mesmo Estado que, ao longo de décadas, foi motor e não obstáculo do extraordinário crescimento econômico e tecnológico do país – da corrida ao espaço até à criação da internet.

Os cortes cegos na administração pública federal (dezenas de milhares de despedimentos até ao momento, verbas de milhares de milhões de dólares congeladas), justificados com histórias falsas ou exageradas de fraude e desperdício, começam a ser sentidos a jusante. Há universidades a cancelar programas de doutoramento, milhares de cientistas dispensados ou sem financiamento, agricultores arruinados, fornecedores do Estado a fechar portas, governadores e congressistas republicanos preocupados e acossados pelos seus eleitores.

O deslumbramento de quem vê um país como pouco mais que um quadro regulatório para o sector tecnológico não é partilhado pela generalidade dos norte-americanos. A confiança dos consumidores caiu 10% em fevereiro face a janeiro, segundo um barômetro de referência da Universidade do Michigan. Um relatório preliminar da S&P Global indica que a atividade comercial está em mínimos de 17 meses. Na sexta-feira, a bolsa fechou com a maior queda desde meados de dezembro, e após semanas de estagnação, perante os receios em torno do impacto inflacionário das políticas de Trump.

Enquanto isso, e ao passo que se afastam generais de quatro estrelas pelo pecado de uma tomada de posição antirracista, enche-se o mesmo Estado de figuras absolutamente desqualificadas, escolhidas pela sua fidelidade a Trump ou pela presença na Fox News. Na noite de domingo, o anúncio do próximo número dois do FBI: Dan Bongino um dos mais prolíficos divulgadores de teorias da conspiração da era das redes sociais. Dizem que é a meritocracia.

Grandes nações e impérios caíram ao longo da História. Pela ascensão dos seus rivais, por aventuras militares desastrosas, por terríveis crises internas. Poucos países terão escolhido abdicar da sua liderança de forma tão voluntária, incompreensível e sobretudo desnecessária como os Estados Unidos.

Em apenas um mês, os EUA dinamitaram a sua posição cimeira no sistema internacional. A pressão extorsionária para que a Ucrânia capitule incondicionalmente perante Moscou, a ameaça de anexação da Groenlândia e até mesmo do Canadá, a guerra comercial, a campanha flagrante pelas forças de extrema-direita nas eleições alemãs e os discursos isolacionistas e reacionários de J.D. Vance e Pete Hegseth em Munique e Bruxelas extinguiram o elemento-chave da relação transatlântica: a confiança.

O encontro amistoso entre Trump e o Presidente francês, Emmanuel Macron, esta segunda-feira, em Washington, pode indicar um possível apaziguamento depois de semanas de comportamento incendiário. No entanto, uma vez perdida a confiança, os sorrisos de Macron e Trump na Casa Branca não devem ser interpretados como muito mais que cortesia.

Mais substantivas, e de longo alcance, foram as palavras do próximo chanceler alemão, o conservador Friedrich Merz na noite de domingo: “Estou a comunicar com muitos primeiros-ministros e chefes de Estado da União Europeia, e para mim é uma prioridade absoluta fortalecer a Europa o mais rapidamente possível, para alcançarmos a independência em relação aos Estados Unidos, passo a passo. (…) Nunca pensei que alguma vez precisaria de dizer algo como isto, na televisão, mas depois das mais recentes declarações de Donald Trump na semana passada, torna-se claro que os americanos – em qualquer caso, estes americanos, esta Administração – basicamente não se importam com o futuro da Europa”.

O gambito norte-americano na Europa não comprará a amizade e a confiança russas, ainda que possa gerar um desanuviamento circunstancial e oportunidades económicas para figuras bem posicionadas. Moscou sorri, mas sabe que é Pequim que lhe oferece estabilidade. Nesta segunda-feira que marca o terceiro aniversário da invasão de larga escala da Ucrânia, o Presidente chinês, Xi Jinping, telefonou ao homólogo russo, Vladimir Putin, para reafirmar uma parceria “sem limites”, “de longo prazo” e “valor estratégico único”, e que “não visa nem é influenciada por terceiros”.

É também a China a grande beneficiária do incompreensível desmantelamento da ajuda externa norte-americana, que poderá custar milhões de vidas a prazo e, uma vez mais, todo o capital de confiança de Washington em vastas áreas da Ásia, África e América Latina, esta última também sob a ameaça expansionista norte-americana.

No Médio Oriente, Trump insiste na ideia de remover permanentemente os palestinianos de Gaza e dá carta branca a Israel para regressar à guerra quando quiser, ameaçando até um dos poucos capítulos positivos do seu primeiro mandato: os Acordos de Abraão, que tinham permitido uma relativa normalização das relações entre o Estado hebraico e as potências árabes.

É tentador atribuir estratégia e intencionalidade à política externa de Trump 2.0, aludir à teoria do homem louco ou recuperar grelhas de análise de outros tempos, como o chavão do imperialismo. Mas isso implicaria um benevolente fechar de olhos à sucessão de ações erráticas e contraproducentes do último mês, e sobretudo ignorar que as reconfigurações em curso no palco internacional, agora aceleradas, terão como resultado uma perda relativa do poder norte-americano.

É também apetecível, para quem não tiver a menor predisposição a assumir as dores dos norte-americanos, celebrar a extraordinária abdicação de Washington e o fim de uma era nas relações internacionais. Mas o processo em curso faz-se de corridas às armas, da suspensão da ajuda humanitária, da extorsão de países fragilizados, do bloqueio de esforços multilaterais vitais no ambiente e na saúde pública, da promoção de tiranetes e de partidos extremistas, do empoderamento sem precedentes de multimilionários igualmente extremistas, da corrosão das instituições e da confiança. Não só o mundo de hoje é objetivamente pior do que o mundo imperfeito de 19 de janeiro de 2025, como as possibilidades de melhoria estão hoje mais distantes.

A abdicação externa dos Estado Unidos encontra paralelo no plano interno. Trump entregou ao homem mais rico do mundo, que lhe pagou a campanha eleitoral, uma motosserra para esventrar o mesmo Estado que, ao longo de décadas, foi motor e não obstáculo do extraordinário crescimento econômico e tecnológico do país – da corrida ao espaço até à criação da internet.

Os cortes cegos na administração pública federal (dezenas de milhares de despedimentos até ao momento, verbas de milhares de milhões de dólares congeladas), justificados com histórias falsas ou exageradas de fraude e desperdício, começam a ser sentidos a jusante. Há universidades a cancelar programas de doutoramento, milhares de cientistas dispensados ou sem financiamento, agricultores arruinados, fornecedores do Estado a fechar portas, governadores e congressistas republicanos preocupados e acossados pelos seus eleitores.

O deslumbramento de quem vê um país como pouco mais que um quadro regulatório para o sector tecnológico não é partilhado pela generalidade dos norte-americanos. A confiança dos consumidores caiu 10% em fevereiro face a janeiro, segundo um barômetro de referência da Universidade do Michigan. Um relatório preliminar da S&P Global indica que a atividade comercial está em mínimos de 17 meses. Na sexta-feira, a bolsa fechou com a maior queda desde meados de dezembro, e após semanas de estagnação, perante os receios em torno do impacto inflacionário das políticas de Trump.

Enquanto isso, e ao passo que se afastam generais de quatro estrelas pelo pecado de uma tomada de posição antirracista, enche-se o mesmo Estado de figuras absolutamente desqualificadas, escolhidas pela sua fidelidade a Trump ou pela presença na Fox News. Na noite de domingo, o anúncio do próximo número dois do FBI: Dan Bongino um dos mais prolíficos divulgadores de teorias da conspiração da era das redes sociais. Dizem que é a meritocracia.

Grandes nações e impérios caíram ao longo da História. Pela ascensão dos seus rivais, por aventuras militares desastrosas, por terríveis crises internas. Poucos países terão escolhido abdicar da sua liderança de forma tão voluntária, incompreensível e sobretudo desnecessária como os Estados Unidos.

Trump está matando a galinha dos ovos de ouro

Pelo menos desde o século 7 a.C. fabulistas alertam para o perigo de, com vistas a obter vantagens de curto prazo, destruir para sempre a rentabilidade de um recurso valioso. O mais célebre desses contos morais é a história da gansa dos ovos de ouro, de Esopo.

Em português a gansa virou galinha, mas sem alteração da mensagem central: não importa quais sejam as suas expectativas e objetivos, não mate a ave que lhe fornece regularmente um ovo de ouro por dia; se o fizer, você se arrependerá. Donald Trump, com sua egolatria e mentalidade de mercador de bazar, está eviscerando várias gansas, galinhas e até codornas que garantiam aos EUA enorme poder e riqueza. Um golpe particularmente duro é o que ele está dando contra a ciência americana.

No afã de combater o que chama de "deep state" e simular ganhos de eficiência, Trump e Elon Musk, seu escudeiro na entropia, não apenas congelaram bilhões de dólares em verbas que seriam destinadas a agências e a programas de pesquisa em universidades como também ameaçam demitir milhares de cientistas que trabalham para o governo.

Como se isso fosse pouco, a administração Trump também está criando um clima de hostilidade para com estrangeiros, que fará com que pesquisadores talentosos de várias partes do globo pensem duas vezes antes completar seu treinamento nos EUA e eventualmente radicar-se no país.

Mesmo que americanos se deem conta de que erraram ao escolher Trump e iniciem uma nova correção de rota, o prejuízo para a ciência será grande. Trata-se, afinal, de uma atividade cujos frutos muitas vezes demoram para maturar, o que exige continuidade nos fluxos de financiamento. É preciso também que os bons cientistas, cuja preparação se conta em décadas, tenham confiança em que terão empregos razoáveis no futuro. Trump e Musk estão violando as duas condições.

E isso é muito ruim para os EUA. Boa parte de seu poderio e prosperidade se devem ao amplo domínio que o país exerce há um século em ciência básica e inovação.

Hélio Schwartsman

Em português a gansa virou galinha, mas sem alteração da mensagem central: não importa quais sejam as suas expectativas e objetivos, não mate a ave que lhe fornece regularmente um ovo de ouro por dia; se o fizer, você se arrependerá. Donald Trump, com sua egolatria e mentalidade de mercador de bazar, está eviscerando várias gansas, galinhas e até codornas que garantiam aos EUA enorme poder e riqueza. Um golpe particularmente duro é o que ele está dando contra a ciência americana.

No afã de combater o que chama de "deep state" e simular ganhos de eficiência, Trump e Elon Musk, seu escudeiro na entropia, não apenas congelaram bilhões de dólares em verbas que seriam destinadas a agências e a programas de pesquisa em universidades como também ameaçam demitir milhares de cientistas que trabalham para o governo.

Como se isso fosse pouco, a administração Trump também está criando um clima de hostilidade para com estrangeiros, que fará com que pesquisadores talentosos de várias partes do globo pensem duas vezes antes completar seu treinamento nos EUA e eventualmente radicar-se no país.

Mesmo que americanos se deem conta de que erraram ao escolher Trump e iniciem uma nova correção de rota, o prejuízo para a ciência será grande. Trata-se, afinal, de uma atividade cujos frutos muitas vezes demoram para maturar, o que exige continuidade nos fluxos de financiamento. É preciso também que os bons cientistas, cuja preparação se conta em décadas, tenham confiança em que terão empregos razoáveis no futuro. Trump e Musk estão violando as duas condições.

E isso é muito ruim para os EUA. Boa parte de seu poderio e prosperidade se devem ao amplo domínio que o país exerce há um século em ciência básica e inovação.

Hélio Schwartsman

'As big techs controlam a sua mente'

Quem acompanhou a política internacional em meados dos anos 2010 deve lembrar da figura de Yanis Varoufakis, então ministro da Economia da Grécia que ganhou os holofotes em seus embates contra o pagamento da dívida de seu país à União Europeia. Hoje fora da política, o economista continua contribuindo para o debate intelectual com seus livros. O último deles, “Tecnofeudalismo — O que matou o capitalismo” (Crítica), que será lançado dia 22 de abril, analisa as mutações do capital nos tempos atuais.

Ele destaca um termo que deu o que falar nos últimos meses, com a eleição de Donald Trump e a forte influência em seu governo de bilionários da tecnologia como Elon Musk e Peter Thiel. O conceito de tecnofeudalismo é usado por teóricos para explicar o monopólio dos conglomerados digitais e sua capacidade de controlar as atividades sociais. Para os adeptos do termo (popularizado pelo pensador francês Cedrid Durand), o sistema econômico em torno de big techs está cada vez mais parecido com o que vigorou na Europa na Idade Média.

Já Varoufakis é ainda mais enfático. Para ele o capitalismo morreu — e foi substituído por algo ainda pior. Seu livro afirma que os mercados teriam dado lugar a plataformas de comércio digital que, na prática, operam como os antigos feudos. Os usuários digitais se tornariam “servos”, enquanto os detentores do capital tradicional (maquinário, redes telefônicas, robôs industriais) se limitariam ao papel de “vassalos”. E o lucro, motor do capitalismo, teria sido substituído por seu antecessor feudal: a renda.

— Nos últimos 20 mil anos, houve muitas inovações tecnológicas, mas com o capital sempre se mantendo como um meio de produção — diz Varoufakis, em entrevista por videoconferência. — Com o surgimento de big techs e dos algoritmos que “vivem” em nossos celulares, o capital agora modifica nosso comportamento. Essa mutação transformou o capitalismo em outro modo de produção socioeconômico.

O capitalismo matou o próprio capitalismo?

Não, foi o capital. Não podemos confundir capitalismo com capital, que é algo que produzimos para produzir outra coisa. Uma máquina a vapor, um robô industrial, um arado, um trator... O capital existia muito antes do capitalismo, desde as primeiras ferramentas que criamos. O capitalismo veio muito depois, há cerca de 250 anos, como uma evolução do capital.

E como esse capitalismo morreu?

Se você analisar a transição do feudalismo para o capitalismo, verá que a criação de riqueza mudou do domínio da terra para as máquinas, para o capital. A principal fonte de riqueza deixou de ser a renda da terra e passou a ser o lucro gerado pela produção industrial. Mas, agora, com as plataformas digitais das big techs, a riqueza está concentrada no cloud capital (capital-nuvem), que não é um meio de produção no sentido tradicional. É um capital conectado à cloud (nuvem) por meio de algoritmos, que não produz nada.

Por que isso pode ser comparado ao feudalismo?

A Amazon, por exemplo, vende as mercadorias de outras pessoas dentro dela, sem produzi-las. Simplesmente extrai a renda da sociedade como um todo. Então, voltamos a um sistema de arrendamento digital (cloud rent). Os mercados foram tomados por essas plataformas, e a acumulação de riqueza passou a ser baseada não no lucro, mas na renda. O lucro é o dinheiro que sobra depois que um empreendedor paga os salários dos trabalhadores, os juros dos empréstimos e o aluguel. A renda, por outro lado, é algo que você coleta sem fazer nada, apenas por possuir algo. Se você remove o lucro e os mercados, você não pode ter capitalismo.

Então hoje é possível acumular riqueza sem gerar lucro no sentido tradicional?

Eu diria mais: a única forma de acumular grande riqueza hoje é sem lucro. Se removermos as sete maiores empresas de cloud capital da Bolsa de Nova York, como Google, Meta, Amazon, Apple e outras, o que sobra? Nada. A Bolsa colapsaria completamente.

Porque são feudos digitais. Um mercado tem que ser descentralizado. Se você vai a uma feira de agricultores ou a um shopping, você e eu podemos andar por lá e ver a mesma coisa. O que eu vejo é o que você vê. Isso não acontece nas plataformas digitais. Se você e eu entrarmos na Amazon e pesquisarmos “bicicletas elétricas”, você verá resultados diferentes dos meus. O algoritmo decide o que mostrar para cada um de nós.

Nessas plataformas, é impossível negociar...

Você não pode escolher nem com qual loja interagir. É um espaço em que os consumidores não podem conversar uns com os outros.

Pode dar um exemplo de como as plataformas controlam nosso comportamento?

Elas não controlam apenas o seu comportamento, mas a sua mente. Pegue a Tesla (empresa de carros elétricos de Elon Musk). Ela vale mais do que Toyota, Mercedes, BMW, Volkswagen e Stellantis juntas. Mas quase não produz carros em comparação com essas empresas. A Tesla tem algo que as outras fabricantes não têm.

O quê?

Elon Musk pode desligar o seu carro com um clique. Se você tem um Tesla, ele pode apertar um botão e o seu carro para de funcionar. Além disso, a Tesla tem ganhado cada vez mais dinheiro não com peças e carros, mas com os dados que coleta enquanto você dirige. Ela sabe que música você escuta, quando visita sua mãe e muito mais. Isso não é capitalismo.

Qual a sua relação pessoal com essas plataformas?

Quando a Amazon me recomenda um livro, eu sempre quero lê-lo. Quando o Spotify me sugere uma música, eu geralmente gosto. Por quê? Porque eu treino esses algoritmos todos os dias. Eles me conhecem melhor que meus amigos. Hoje somos dependentes dessa tecnologia, mas não acho que devemos abrir mão dela. Devemos, em contrapartida, democratizar o controle sobre as plataformas, transformando-as em bens públicos geridos coletivamente.

Ele destaca um termo que deu o que falar nos últimos meses, com a eleição de Donald Trump e a forte influência em seu governo de bilionários da tecnologia como Elon Musk e Peter Thiel. O conceito de tecnofeudalismo é usado por teóricos para explicar o monopólio dos conglomerados digitais e sua capacidade de controlar as atividades sociais. Para os adeptos do termo (popularizado pelo pensador francês Cedrid Durand), o sistema econômico em torno de big techs está cada vez mais parecido com o que vigorou na Europa na Idade Média.

Já Varoufakis é ainda mais enfático. Para ele o capitalismo morreu — e foi substituído por algo ainda pior. Seu livro afirma que os mercados teriam dado lugar a plataformas de comércio digital que, na prática, operam como os antigos feudos. Os usuários digitais se tornariam “servos”, enquanto os detentores do capital tradicional (maquinário, redes telefônicas, robôs industriais) se limitariam ao papel de “vassalos”. E o lucro, motor do capitalismo, teria sido substituído por seu antecessor feudal: a renda.

— Nos últimos 20 mil anos, houve muitas inovações tecnológicas, mas com o capital sempre se mantendo como um meio de produção — diz Varoufakis, em entrevista por videoconferência. — Com o surgimento de big techs e dos algoritmos que “vivem” em nossos celulares, o capital agora modifica nosso comportamento. Essa mutação transformou o capitalismo em outro modo de produção socioeconômico.

O capitalismo matou o próprio capitalismo?

Não, foi o capital. Não podemos confundir capitalismo com capital, que é algo que produzimos para produzir outra coisa. Uma máquina a vapor, um robô industrial, um arado, um trator... O capital existia muito antes do capitalismo, desde as primeiras ferramentas que criamos. O capitalismo veio muito depois, há cerca de 250 anos, como uma evolução do capital.

E como esse capitalismo morreu?

Se você analisar a transição do feudalismo para o capitalismo, verá que a criação de riqueza mudou do domínio da terra para as máquinas, para o capital. A principal fonte de riqueza deixou de ser a renda da terra e passou a ser o lucro gerado pela produção industrial. Mas, agora, com as plataformas digitais das big techs, a riqueza está concentrada no cloud capital (capital-nuvem), que não é um meio de produção no sentido tradicional. É um capital conectado à cloud (nuvem) por meio de algoritmos, que não produz nada.

Por que isso pode ser comparado ao feudalismo?

A Amazon, por exemplo, vende as mercadorias de outras pessoas dentro dela, sem produzi-las. Simplesmente extrai a renda da sociedade como um todo. Então, voltamos a um sistema de arrendamento digital (cloud rent). Os mercados foram tomados por essas plataformas, e a acumulação de riqueza passou a ser baseada não no lucro, mas na renda. O lucro é o dinheiro que sobra depois que um empreendedor paga os salários dos trabalhadores, os juros dos empréstimos e o aluguel. A renda, por outro lado, é algo que você coleta sem fazer nada, apenas por possuir algo. Se você remove o lucro e os mercados, você não pode ter capitalismo.

Então hoje é possível acumular riqueza sem gerar lucro no sentido tradicional?

Eu diria mais: a única forma de acumular grande riqueza hoje é sem lucro. Se removermos as sete maiores empresas de cloud capital da Bolsa de Nova York, como Google, Meta, Amazon, Apple e outras, o que sobra? Nada. A Bolsa colapsaria completamente.

Porque são feudos digitais. Um mercado tem que ser descentralizado. Se você vai a uma feira de agricultores ou a um shopping, você e eu podemos andar por lá e ver a mesma coisa. O que eu vejo é o que você vê. Isso não acontece nas plataformas digitais. Se você e eu entrarmos na Amazon e pesquisarmos “bicicletas elétricas”, você verá resultados diferentes dos meus. O algoritmo decide o que mostrar para cada um de nós.

Nessas plataformas, é impossível negociar...

Você não pode escolher nem com qual loja interagir. É um espaço em que os consumidores não podem conversar uns com os outros.

Pode dar um exemplo de como as plataformas controlam nosso comportamento?

Elas não controlam apenas o seu comportamento, mas a sua mente. Pegue a Tesla (empresa de carros elétricos de Elon Musk). Ela vale mais do que Toyota, Mercedes, BMW, Volkswagen e Stellantis juntas. Mas quase não produz carros em comparação com essas empresas. A Tesla tem algo que as outras fabricantes não têm.

O quê?

Elon Musk pode desligar o seu carro com um clique. Se você tem um Tesla, ele pode apertar um botão e o seu carro para de funcionar. Além disso, a Tesla tem ganhado cada vez mais dinheiro não com peças e carros, mas com os dados que coleta enquanto você dirige. Ela sabe que música você escuta, quando visita sua mãe e muito mais. Isso não é capitalismo.

Qual a sua relação pessoal com essas plataformas?

Quando a Amazon me recomenda um livro, eu sempre quero lê-lo. Quando o Spotify me sugere uma música, eu geralmente gosto. Por quê? Porque eu treino esses algoritmos todos os dias. Eles me conhecem melhor que meus amigos. Hoje somos dependentes dessa tecnologia, mas não acho que devemos abrir mão dela. Devemos, em contrapartida, democratizar o controle sobre as plataformas, transformando-as em bens públicos geridos coletivamente.

Nosso país é real ou surreal?

Um avião que pousa de ponta-cabeça; um calor desmesurado nos nossos trópicos, que, além de tristes, como disse Lévi-Strauss, tornaram-se infernais diante de uma fervura de fim de mundo. Tempestades onde não chovia, seca no pântano, o extraordinário da neve e rios imensos secando. Começamos a duvidar do nosso seguro e permanente real...

É real essa inversão da rotina durante o batido surrealismo de um carnaval que perdeu sua força ritualística, porque hoje podemos transitar e transar com toda gente, de todo modo, em todo lugar e todo dia porque o proibido tornou-se permitido e — melhor e mais fascistoide — obrigatório?

É real ou surreal testemunhar o presidente de um país pioneiro na luta e institucionalização da igualdade, verdade, honestidade e liberdade realizando uma primitiva e errática inundação agressiva de decretos que ameaçam uma ordem global assentada em valores firmados precisamente pelo seu país, num avesso do bom senso?

É concreto ou abstrato ver um Brasil que não consegue entender o que é ser progressista, conservador e reacionário? Os “de esquerda” insistem em seus credos originais e enxergam seus críticos como “reacionários”, esquecendo que o partido a que pertencem preserva, intactos, ideais ultrapassados. Esquecem que o populismo elitista e o apadrinhamento relacional foram desmontados pela avassaladora rede de comunicação mantida pela era digital.

Parece surreal que o sistema ideológico oficial brasileiro ainda não tenha entendido que conservar é tão importante quanto transformar. É a dialética entre mudar e permanecer que engendra civilização e história.

É coisa de cinema, ou dura realidade, eleger-se para “cuidar”, mas morar em palácio como um barão?

Não é surreal viver numa terra com um presidente preocupado com a crise climática e com a emissão de gases de efeito estufa no discurso, mas que explorará petróleo na costa amazônica para produzir a matéria-prima desse veneno por meio de um empresa estatal monopolística e contrária a seu próprio espírito empresarial?

Não é absurdo viver numa nação onde tribunais superiores ainda não apreenderam que legislar nepotismo, parentesco, amizade e reciprocidade é como dar nó em pingo d’água? As relações forjam costumes imunes e acima das leis. O modo mais razoável de controlá-las — civiliza-te — seria por meio de ética, exemplo e respeito implacável à lei. Coisa difícil nesta anistilândia onde um juiz viciado em monocratismo anula delações premiadas, dissolve por canetada toneladas de falcatruas bilionárias e invalida a história. Legislar costumes estabelecidos imaginando que decretos mudam hábitos culturais é arriscar-se a ver esses costumes reforçados ao arrepio da lei no que se chama de jeitinho, apadrinhamento e malandragem. O resultado desse confronto burro entre lei e costumes é a desmoralização da lei. Um deboche numa área essencial para a igualdade perante a lei. Esse valor fundador da democracia. Sem criticar costumes e ajustá-los às leis ou, ao contrário, realizar o ajuste da lei aos hábitos vigentes, surge esse clima de cinismo a que, infelizmente, estamos acostumados.

Seria exagero dizer que vivemos num filme de Luis Buñuel que não termina? E temos plena consciência de que os representantes do povo renegam seus eleitores porque representam muito mais suas famílias — chamadas de “bases” — para as quais fazem transferências de grana sem destino claro?

É real ou surreal fazer parte de uma nação com um sistema eleitoral que aristocratiza e enrica seus eleitos? Um sistema cuja burocracia se funda numa interminável sanha legislativa? Um excesso de regras que promovem e justificam o engano, o desperdício, a ineficiência e a descrença na democracia?

Não é surreal testemunhar o ex-presidente acusado de golpe de Estado exclamando que está “cagando” para as acusações e uma eventual prisão e banimento da esfera pública, quando deveria estar revoltado por sua presumível inocência estar ameaçada?

Roberto Damatta

P.S.: Lula precisa compreender que sua imagem não é mais a daquele que Brizola chamava de “sapo barbudo”. Hoje, ele é um elegante membro da orgulhosa, milionária e caipira elite paulista.

É real essa inversão da rotina durante o batido surrealismo de um carnaval que perdeu sua força ritualística, porque hoje podemos transitar e transar com toda gente, de todo modo, em todo lugar e todo dia porque o proibido tornou-se permitido e — melhor e mais fascistoide — obrigatório?

É real ou surreal testemunhar o presidente de um país pioneiro na luta e institucionalização da igualdade, verdade, honestidade e liberdade realizando uma primitiva e errática inundação agressiva de decretos que ameaçam uma ordem global assentada em valores firmados precisamente pelo seu país, num avesso do bom senso?

É concreto ou abstrato ver um Brasil que não consegue entender o que é ser progressista, conservador e reacionário? Os “de esquerda” insistem em seus credos originais e enxergam seus críticos como “reacionários”, esquecendo que o partido a que pertencem preserva, intactos, ideais ultrapassados. Esquecem que o populismo elitista e o apadrinhamento relacional foram desmontados pela avassaladora rede de comunicação mantida pela era digital.

Parece surreal que o sistema ideológico oficial brasileiro ainda não tenha entendido que conservar é tão importante quanto transformar. É a dialética entre mudar e permanecer que engendra civilização e história.

É coisa de cinema, ou dura realidade, eleger-se para “cuidar”, mas morar em palácio como um barão?

Não é surreal viver numa terra com um presidente preocupado com a crise climática e com a emissão de gases de efeito estufa no discurso, mas que explorará petróleo na costa amazônica para produzir a matéria-prima desse veneno por meio de um empresa estatal monopolística e contrária a seu próprio espírito empresarial?

Não é absurdo viver numa nação onde tribunais superiores ainda não apreenderam que legislar nepotismo, parentesco, amizade e reciprocidade é como dar nó em pingo d’água? As relações forjam costumes imunes e acima das leis. O modo mais razoável de controlá-las — civiliza-te — seria por meio de ética, exemplo e respeito implacável à lei. Coisa difícil nesta anistilândia onde um juiz viciado em monocratismo anula delações premiadas, dissolve por canetada toneladas de falcatruas bilionárias e invalida a história. Legislar costumes estabelecidos imaginando que decretos mudam hábitos culturais é arriscar-se a ver esses costumes reforçados ao arrepio da lei no que se chama de jeitinho, apadrinhamento e malandragem. O resultado desse confronto burro entre lei e costumes é a desmoralização da lei. Um deboche numa área essencial para a igualdade perante a lei. Esse valor fundador da democracia. Sem criticar costumes e ajustá-los às leis ou, ao contrário, realizar o ajuste da lei aos hábitos vigentes, surge esse clima de cinismo a que, infelizmente, estamos acostumados.

Seria exagero dizer que vivemos num filme de Luis Buñuel que não termina? E temos plena consciência de que os representantes do povo renegam seus eleitores porque representam muito mais suas famílias — chamadas de “bases” — para as quais fazem transferências de grana sem destino claro?

É real ou surreal fazer parte de uma nação com um sistema eleitoral que aristocratiza e enrica seus eleitos? Um sistema cuja burocracia se funda numa interminável sanha legislativa? Um excesso de regras que promovem e justificam o engano, o desperdício, a ineficiência e a descrença na democracia?

Não é surreal testemunhar o ex-presidente acusado de golpe de Estado exclamando que está “cagando” para as acusações e uma eventual prisão e banimento da esfera pública, quando deveria estar revoltado por sua presumível inocência estar ameaçada?

Roberto Damatta

P.S.: Lula precisa compreender que sua imagem não é mais a daquele que Brizola chamava de “sapo barbudo”. Hoje, ele é um elegante membro da orgulhosa, milionária e caipira elite paulista.

Nova realidade, velhas práticas

Não é preciso ser sábio para mudar hábitos quando a realidade se transforma. Manter práticas velhas num mundo novo é sinal de ser pouco sapiens. É o que nós humanos estamos fazendo.

Estamos vivendo ondas de calor inéditas (e de frio, noutros paralelos), em razão todos sabemos de quê. É difícil mudar alguns hábitos como usar automóvel ou viajar de avião, não só por estarmos acostumados e pela propaganda que nos incentiva a mantê-los, mas também porque a infraestrutura e as relações econômicas e sociais existentes, construídas a partir e em razão deles, nos induzem a mantê-los. Outras práticas são mais fáceis de serem alteradas, mas seguem vigentes. Por que a inércia?

Aqui no Brasil, em algumas regiões já é raro usar ternos, exceto em poucas profissões e ocasiões. No restante do país essa vestimenta, importada dos colonizadores, inadequada ao clima, ainda se mantém em vários ambientes, muitos não climatizados. Se trocar o automóvel particular pelo transporte coletivo ou bicicleta é difícil, desistir dos ternos é relativamente fácil. Já seria um pequeno passo, pequeníssimo, rumo a novos hábitos, necessários nesta era de aquecimento planetário.

A classe dos alfaiates já não é mais poderosa, embora a indústria têxtil ainda o seja. Mas, será esta ainda forte o bastante para impedir o abandono dessa indumentária colonial e a cada dia mais obsoleta? No Japão, em dias de alto calor, a obrigatoriedade do seu uso cai automaticamente. Em vários países europeus, quando a temperatura sobe além de certo ponto, encerram-se muitos serviços, numa adaptação momentânea à canícula. E aqui no Brasil, país tropical em rápido aquecimento, nada? O que faz a classe política, além de embolsar parte das emendas obrigatórias e discutir nomes – nunca propostas! – para as próximas eleições?

A necessidade de adotar novos hábitos é evidente e urgente. Claro, necessitamos de mudanças muito mais amplas que abandonar o uso do terno, ainda exigido em vários órgãos públicos. Não aparece um(a) único(a) político(a) capaz de dizer o que muitos anseiam, defender o fim dessa prática e dar início a muitas mudanças de hábitos necessárias para o mundo novo que habitamos?

Se não nos é possível alterar hábito tão pequeno, como conseguiremos substituir aqueles mais impregnados na infraestrutura e que possuem atores poderosos que se beneficiam ao mantê-los?

Estudo recente mostra que dois terços da superfície do planeta apresentaram, nos últimos anos, temperaturas mais elevadas que a média pré-industrial. Algumas áreas, mais quentes em até cinco graus centígrados! 2024 foi o ano mais quente da história e foram quebrados recordes para a temperatura média mensal.

Esta é a nova realidade, e vai piorar, pois muitos ainda se iludem com a prometida e jamais alcançada – exceto para uns poucos! – riqueza do petróleo!

Vale indagar: é fato que alguns se iludem, ou na realidade buscam se beneficiar, apesar do mal que seus lucros causam à humanidade?

Estamos vivendo ondas de calor inéditas (e de frio, noutros paralelos), em razão todos sabemos de quê. É difícil mudar alguns hábitos como usar automóvel ou viajar de avião, não só por estarmos acostumados e pela propaganda que nos incentiva a mantê-los, mas também porque a infraestrutura e as relações econômicas e sociais existentes, construídas a partir e em razão deles, nos induzem a mantê-los. Outras práticas são mais fáceis de serem alteradas, mas seguem vigentes. Por que a inércia?

Aqui no Brasil, em algumas regiões já é raro usar ternos, exceto em poucas profissões e ocasiões. No restante do país essa vestimenta, importada dos colonizadores, inadequada ao clima, ainda se mantém em vários ambientes, muitos não climatizados. Se trocar o automóvel particular pelo transporte coletivo ou bicicleta é difícil, desistir dos ternos é relativamente fácil. Já seria um pequeno passo, pequeníssimo, rumo a novos hábitos, necessários nesta era de aquecimento planetário.

A classe dos alfaiates já não é mais poderosa, embora a indústria têxtil ainda o seja. Mas, será esta ainda forte o bastante para impedir o abandono dessa indumentária colonial e a cada dia mais obsoleta? No Japão, em dias de alto calor, a obrigatoriedade do seu uso cai automaticamente. Em vários países europeus, quando a temperatura sobe além de certo ponto, encerram-se muitos serviços, numa adaptação momentânea à canícula. E aqui no Brasil, país tropical em rápido aquecimento, nada? O que faz a classe política, além de embolsar parte das emendas obrigatórias e discutir nomes – nunca propostas! – para as próximas eleições?

A necessidade de adotar novos hábitos é evidente e urgente. Claro, necessitamos de mudanças muito mais amplas que abandonar o uso do terno, ainda exigido em vários órgãos públicos. Não aparece um(a) único(a) político(a) capaz de dizer o que muitos anseiam, defender o fim dessa prática e dar início a muitas mudanças de hábitos necessárias para o mundo novo que habitamos?

Se não nos é possível alterar hábito tão pequeno, como conseguiremos substituir aqueles mais impregnados na infraestrutura e que possuem atores poderosos que se beneficiam ao mantê-los?

Estudo recente mostra que dois terços da superfície do planeta apresentaram, nos últimos anos, temperaturas mais elevadas que a média pré-industrial. Algumas áreas, mais quentes em até cinco graus centígrados! 2024 foi o ano mais quente da história e foram quebrados recordes para a temperatura média mensal.

Esta é a nova realidade, e vai piorar, pois muitos ainda se iludem com a prometida e jamais alcançada – exceto para uns poucos! – riqueza do petróleo!

Vale indagar: é fato que alguns se iludem, ou na realidade buscam se beneficiar, apesar do mal que seus lucros causam à humanidade?

Assinar:

Comentários (Atom)

/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_da025474c0c44edd99332dddb09cabe8/internal_photos/bs/2025/R/K/rrcShQQCAz94IB8muKEg/tecnofeudalismo-copiar.jpg)