sábado, 30 de agosto de 2025

Religião na política do golpe

A abordagem pela Polícia Federal, no Aeroporto do Galeão, de um pastor pentecostal carioca que voltava de Portugal lançou luz sobre um dos nossos mais graves problemas políticos. O da promiscuidade entre religião e política ou a infiltração da religião na política e na estrutura do Estado laico.

Até o fim do Império, a Igreja Católica era religião do Estado. Vigia o chamado regime do padroado. O governo nomeava os bispos, e o papa os confirmava. Portanto, o governo controlava a igreja. E a religião controlava as mentes. Os religiosos recebiam a côngrua, um salário, como se fossem funcionários públicos.

A igreja aspirava a independência em relação ao Estado, o que o governo não apoiava. Veio daí a chamada Questão Religiosa, na década de 1870, que culminou com a prisão de alguns bispos.

O Brasil republicano, já antes da Constituição de 1891, havia produzido legislação que fazia do Estado um Estado não confessional.

Desde a Independência, por pressão dos ingleses que a haviam patrocinado, abriram-se brechas para atividades de religiões acatólicas em recintos sem forma exterior de templo. Missionários metodistas visitaram vários lugares, distribuindo Bíblias, no geral com a simpatia do imperador.

Os protestantes tornaram-se defensores da separação entre religião e Estado, na qual eram os maiores interessados, condição de segurança da sua sobrevivência. Com razão. Durante o governo Vargas, a Igreja Católica reivindicou e conseguiu o seu reconhecimento como religião da maioria da população brasileira. Um retrocesso na separação entre Estado e igreja.

Mas o princípio da separação foi confirmado na Constituição de 1988, num período em que se abrira entre os evangélicos a tendência contrária à de sua origem republicana e à de sua história entre nós. Desde meados de 1950, tanto protestantes quanto evangélicos já se movimentavam no sentido de maior aproximação com o Estado e, quem sabe, dele se apossar.

Com a morte de Getúlio, em 1954, assumiu a Presidência da República o vice, João Café Filho, presbiteriano e presbítero de sua igreja. Durante o regime militar, assumiu a presidência Ernesto Geisel, luterano. Por seu lado, a Igreja Católica respeitou fielmente o princípio da tradição republicana de que não vetava o acesso de não católicos ao governo.

Durante a ditadura militar, e por ela patrocinados, evangélicos ou seus prepostos assumiram governos de estado no Rio, em Pernambuco, no Pará e em São Paulo. Na repressão política e na tortura, evangélicos tiveram papel de destaque. O coronel Brilhante Ustra era presbítero de uma dessas igrejas, segundo o pastor Zwinglio Dias.

A partir de sua eleição, Bolsonaro arrastou consigo para o Congresso Nacional uma maioria de deputados e senadores em desacordo com sua proporção no conjunto da sociedade brasileira. Não só os que vieram a compor a chamada “bancada da Bíblia”, como os da “bancada da bala” e outras bancadas esdrúxulas.

A interpelação do pastor carioca no Galeão se deu com base em informações contidas no telefone confiscado de Bolsonaro no dia de sua prisão. O pastor confirma de viva voz que faz política partidária através da religião. Durante o governo do presidente agora em julgamento, ele atuou como uma espécie de capelão da presidência, orientador religioso da primeira-dama. Por meio dela teria êxito na indicação de um pastor presbiteriano para o STF, o que foi festejado no Palácio da Alvorada.

Portanto, há risco para a democracia em grupos organizados no poder que creem e decidem que a Bíblia se sobrepõe à Constituição. Quando na verdade a Constituição é que garante o exercício da liberdade religiosa e a limita aos valores e princípios decorrentes da separação entre religião e Estado.

Os evangélicos bolsonaristas têm dado indicações de que sua infiltração religiosa na política pode estar interferindo na liberdade de consciência dos fiéis de sua igreja para tomarem decisões políticas como cidadãos, tomando-as como membros de corporação religiosa.

Ou seja, as religiões e seitas que não perfilham o princípio da separação entre religião e Estado, produzindo, contra a lei, um tipo de alienação que fere e bloqueia a liberdade civil e cidadã do eleitor e a própria consciência do crente.

Já na Constituição de 1891, a lei restringia o direito à cidadania e ao voto vedando-o aos que, por vínculos de sujeição, não eram considerados senhores de sua própria consciência. Era uma iniquidade, mas era também um requisito para que a República fosse formalmente democrática. Uma contradição que o Brasil não resolveu, mas ampliou ao fechar os olhos a que os evangélicos e protestantes revertessem e invertessem esse princípio da democracia.

Até o fim do Império, a Igreja Católica era religião do Estado. Vigia o chamado regime do padroado. O governo nomeava os bispos, e o papa os confirmava. Portanto, o governo controlava a igreja. E a religião controlava as mentes. Os religiosos recebiam a côngrua, um salário, como se fossem funcionários públicos.

A igreja aspirava a independência em relação ao Estado, o que o governo não apoiava. Veio daí a chamada Questão Religiosa, na década de 1870, que culminou com a prisão de alguns bispos.

O Brasil republicano, já antes da Constituição de 1891, havia produzido legislação que fazia do Estado um Estado não confessional.

Desde a Independência, por pressão dos ingleses que a haviam patrocinado, abriram-se brechas para atividades de religiões acatólicas em recintos sem forma exterior de templo. Missionários metodistas visitaram vários lugares, distribuindo Bíblias, no geral com a simpatia do imperador.

Os protestantes tornaram-se defensores da separação entre religião e Estado, na qual eram os maiores interessados, condição de segurança da sua sobrevivência. Com razão. Durante o governo Vargas, a Igreja Católica reivindicou e conseguiu o seu reconhecimento como religião da maioria da população brasileira. Um retrocesso na separação entre Estado e igreja.

Mas o princípio da separação foi confirmado na Constituição de 1988, num período em que se abrira entre os evangélicos a tendência contrária à de sua origem republicana e à de sua história entre nós. Desde meados de 1950, tanto protestantes quanto evangélicos já se movimentavam no sentido de maior aproximação com o Estado e, quem sabe, dele se apossar.

Com a morte de Getúlio, em 1954, assumiu a Presidência da República o vice, João Café Filho, presbiteriano e presbítero de sua igreja. Durante o regime militar, assumiu a presidência Ernesto Geisel, luterano. Por seu lado, a Igreja Católica respeitou fielmente o princípio da tradição republicana de que não vetava o acesso de não católicos ao governo.

Durante a ditadura militar, e por ela patrocinados, evangélicos ou seus prepostos assumiram governos de estado no Rio, em Pernambuco, no Pará e em São Paulo. Na repressão política e na tortura, evangélicos tiveram papel de destaque. O coronel Brilhante Ustra era presbítero de uma dessas igrejas, segundo o pastor Zwinglio Dias.

A partir de sua eleição, Bolsonaro arrastou consigo para o Congresso Nacional uma maioria de deputados e senadores em desacordo com sua proporção no conjunto da sociedade brasileira. Não só os que vieram a compor a chamada “bancada da Bíblia”, como os da “bancada da bala” e outras bancadas esdrúxulas.

A interpelação do pastor carioca no Galeão se deu com base em informações contidas no telefone confiscado de Bolsonaro no dia de sua prisão. O pastor confirma de viva voz que faz política partidária através da religião. Durante o governo do presidente agora em julgamento, ele atuou como uma espécie de capelão da presidência, orientador religioso da primeira-dama. Por meio dela teria êxito na indicação de um pastor presbiteriano para o STF, o que foi festejado no Palácio da Alvorada.

Portanto, há risco para a democracia em grupos organizados no poder que creem e decidem que a Bíblia se sobrepõe à Constituição. Quando na verdade a Constituição é que garante o exercício da liberdade religiosa e a limita aos valores e princípios decorrentes da separação entre religião e Estado.

Os evangélicos bolsonaristas têm dado indicações de que sua infiltração religiosa na política pode estar interferindo na liberdade de consciência dos fiéis de sua igreja para tomarem decisões políticas como cidadãos, tomando-as como membros de corporação religiosa.

Ou seja, as religiões e seitas que não perfilham o princípio da separação entre religião e Estado, produzindo, contra a lei, um tipo de alienação que fere e bloqueia a liberdade civil e cidadã do eleitor e a própria consciência do crente.

Já na Constituição de 1891, a lei restringia o direito à cidadania e ao voto vedando-o aos que, por vínculos de sujeição, não eram considerados senhores de sua própria consciência. Era uma iniquidade, mas era também um requisito para que a República fosse formalmente democrática. Uma contradição que o Brasil não resolveu, mas ampliou ao fechar os olhos a que os evangélicos e protestantes revertessem e invertessem esse princípio da democracia.

Brasil pode ser laboratório da política externa de Trump

Nas últimas semanas, tentamos entender por que, diferentemente dos outros países, as tarifas americanas impostas aos produtos brasileiros foram tão elevadas e tiveram declarada motivação política, e não econômica. Além das tarifas, houve a aplicação da Lei Magnitsky e a restrição de vistos de entrada, imposta a diversas autoridades brasileiras.

Na direita, esse tratamento especial é evidência dos flagrantes abusos da Justiça, que efetivamente transformaram o país numa ditadura judicial, despertando a resposta americana. Na esquerda, é prova do sucesso da reação institucional brasileira às ameaças à democracia, que ativou vínculos de solidariedade política entre trumpistas e bolsonaristas para impedir que essa resposta se torne modelo internacional. Porém talvez o Brasil não seja um caso excepcional, mas apenas um caso-teste, um laboratório da política externa de Donald Trump.

Na segunda-feira, Trump anunciou que poderá adotar “tarifas adicionais substanciais” contra países que imponham “impostos digitais, legislação sobre serviços digitais e regulamentações dos mercados digitais” que prejudiquem as empresas de tecnologia americanas. O alvo da ameaça parece ser a União Europeia.

Na quarta-feira, uma reportagem da Reuters informou, a partir de relatos do governo, que autoridades americanas estudam aplicar sanções, como restrição de vistos, a funcionários da União Europeia responsáveis pela implementação da Lei de Serviços Digitais — a principal legislação regulando as empresas de tecnologia no continente.

Em fevereiro, Trump já havia publicado um memorando anunciando uma investigação com base na seção 301 para avaliar a adoção, pela União Europeia e pelo Reino Unido, de impostos sobre serviços digitais, além de legislação que submete as empresas de tecnologia americanas a um regime de multas. A seção 301 é um procedimento investigativo que, se comprovar práticas comerciais consideradas “injustas”, autoriza a adoção de duríssimas tarifas ou restrições de importação contra o país-alvo.

Não é só à Europa que Trump estuda dar o tratamento dispensado ao Brasil. Na quarta-feira passada, o governo americano anunciou novas sanções contra juízes e promotores de França, Canadá e Senegal que atuam no Tribunal Penal Internacional em julgamentos que investigam violações dos direitos humanos por americanos no Afeganistão e por israelenses em Gaza. Os submetidos a sanção não podem acessar ou usufruir bens ou propriedades que tenham nos Estados Unidos.

Pouco antes, o governo americano também ameaçara punir os países que votarem a favor de um acordo global para reduzir as emissões de gases de efeito estufa do setor de transporte marítimo. A Casa Branca divulgou comunicado informando que “os Estados Unidos não aceitarão nenhum acordo ambiental internacional que sobrecarregue indevidamente ou injustamente os Estados Unidos” e que a proposta seria, “na prática, um imposto global sobre o carbono cobrado dos americanos por uma organização da ONU que não presta contas a ninguém”. A sanção viria na forma de tarifas, restrições de visto e aumento de taxas portuárias, segundo o New York Times.

Ainda não se sabe se todas essas ameaças se concretizarão, mas há indícios de que Trump testa no Brasil o uso de instrumentos de sanção comercial para perseguir objetivos políticos. Aqui, o alvo é o julgamento do ex-presidente Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal. Na Europa, o objetivo é sustar a vigência da Lei de Serviços Digitais e os impostos sobre serviços digitais. Na Holanda, sede do Tribunal Penal Internacional, o objetivo é dissuadir investigações de direitos humanos que afetem os Estados Unidos e seus aliados. No caso do acordo marítimo, o objetivo é impedir uma regulação global sobre emissões de carbono.

Se o Brasil é um laboratório, o que vivemos não é excepcionalismo, mas o germe de uma nova doutrina. Cabe-nos decidir se seremos objeto do experimento ou parte do desenho de sua contenção. Isso exige menos indignação e mais coordenação — jurídica, diplomática e comercial — com quem também está na mira.

Na direita, esse tratamento especial é evidência dos flagrantes abusos da Justiça, que efetivamente transformaram o país numa ditadura judicial, despertando a resposta americana. Na esquerda, é prova do sucesso da reação institucional brasileira às ameaças à democracia, que ativou vínculos de solidariedade política entre trumpistas e bolsonaristas para impedir que essa resposta se torne modelo internacional. Porém talvez o Brasil não seja um caso excepcional, mas apenas um caso-teste, um laboratório da política externa de Donald Trump.

Na segunda-feira, Trump anunciou que poderá adotar “tarifas adicionais substanciais” contra países que imponham “impostos digitais, legislação sobre serviços digitais e regulamentações dos mercados digitais” que prejudiquem as empresas de tecnologia americanas. O alvo da ameaça parece ser a União Europeia.

Na quarta-feira, uma reportagem da Reuters informou, a partir de relatos do governo, que autoridades americanas estudam aplicar sanções, como restrição de vistos, a funcionários da União Europeia responsáveis pela implementação da Lei de Serviços Digitais — a principal legislação regulando as empresas de tecnologia no continente.

Em fevereiro, Trump já havia publicado um memorando anunciando uma investigação com base na seção 301 para avaliar a adoção, pela União Europeia e pelo Reino Unido, de impostos sobre serviços digitais, além de legislação que submete as empresas de tecnologia americanas a um regime de multas. A seção 301 é um procedimento investigativo que, se comprovar práticas comerciais consideradas “injustas”, autoriza a adoção de duríssimas tarifas ou restrições de importação contra o país-alvo.

Não é só à Europa que Trump estuda dar o tratamento dispensado ao Brasil. Na quarta-feira passada, o governo americano anunciou novas sanções contra juízes e promotores de França, Canadá e Senegal que atuam no Tribunal Penal Internacional em julgamentos que investigam violações dos direitos humanos por americanos no Afeganistão e por israelenses em Gaza. Os submetidos a sanção não podem acessar ou usufruir bens ou propriedades que tenham nos Estados Unidos.

Pouco antes, o governo americano também ameaçara punir os países que votarem a favor de um acordo global para reduzir as emissões de gases de efeito estufa do setor de transporte marítimo. A Casa Branca divulgou comunicado informando que “os Estados Unidos não aceitarão nenhum acordo ambiental internacional que sobrecarregue indevidamente ou injustamente os Estados Unidos” e que a proposta seria, “na prática, um imposto global sobre o carbono cobrado dos americanos por uma organização da ONU que não presta contas a ninguém”. A sanção viria na forma de tarifas, restrições de visto e aumento de taxas portuárias, segundo o New York Times.

Ainda não se sabe se todas essas ameaças se concretizarão, mas há indícios de que Trump testa no Brasil o uso de instrumentos de sanção comercial para perseguir objetivos políticos. Aqui, o alvo é o julgamento do ex-presidente Bolsonaro pelo Supremo Tribunal Federal. Na Europa, o objetivo é sustar a vigência da Lei de Serviços Digitais e os impostos sobre serviços digitais. Na Holanda, sede do Tribunal Penal Internacional, o objetivo é dissuadir investigações de direitos humanos que afetem os Estados Unidos e seus aliados. No caso do acordo marítimo, o objetivo é impedir uma regulação global sobre emissões de carbono.

Se o Brasil é um laboratório, o que vivemos não é excepcionalismo, mas o germe de uma nova doutrina. Cabe-nos decidir se seremos objeto do experimento ou parte do desenho de sua contenção. Isso exige menos indignação e mais coordenação — jurídica, diplomática e comercial — com quem também está na mira.

Privatização

Privatizaram sua vida, seu trabalho, sua hora de amar e seu direito de pensar. É da empresa privada o seu passo em frente, seu pão e seu salário. E agora não contente querem privatizar o conhecimento, a sabedoria, o pensamento, que só à humanidade pertence.

Bertolt Brecht

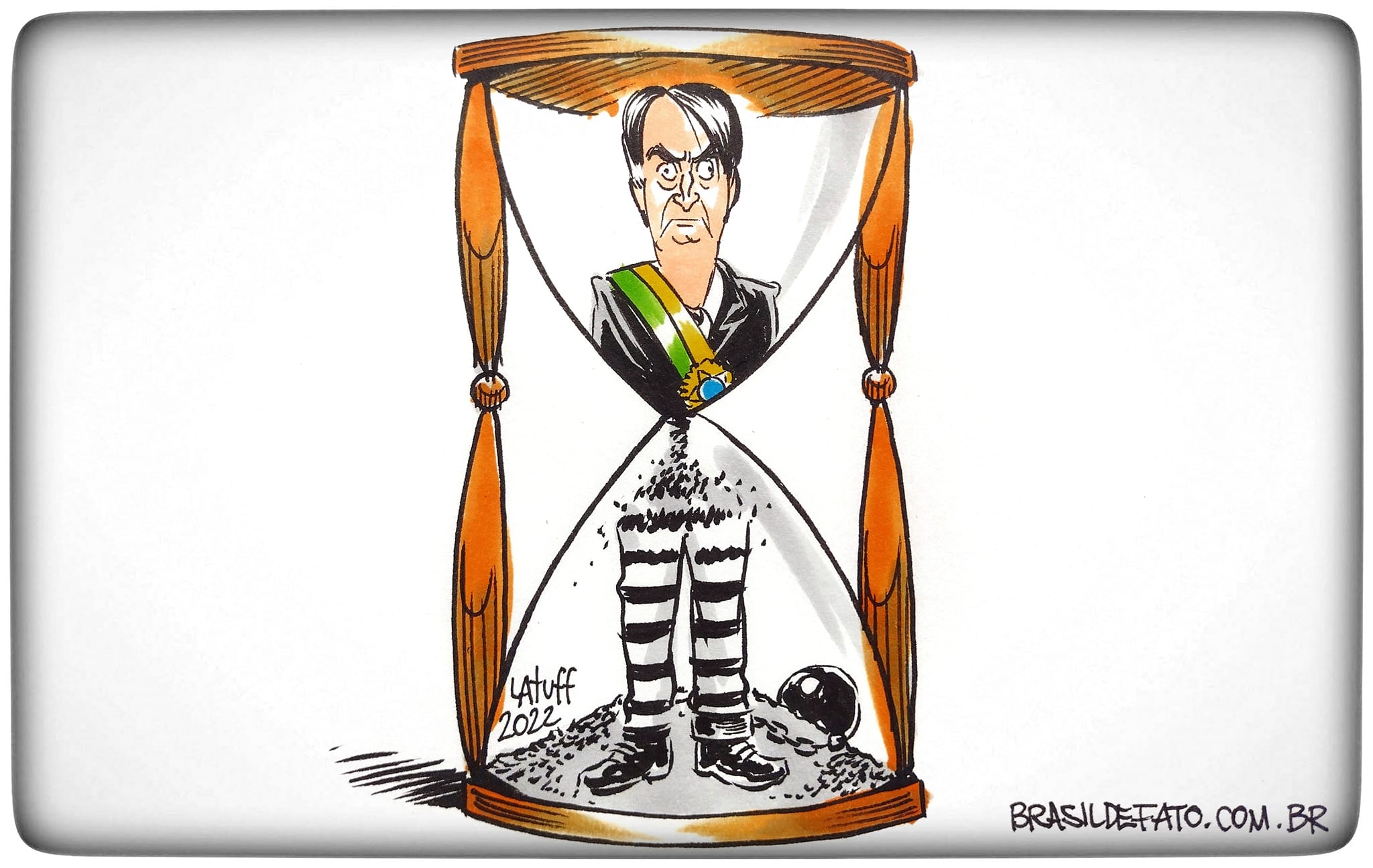

Bolsonaro vai mesmo morrer politicamente?

A morte política de Jair Bolsonaro tornou-se a aposta do momento. Sua possível condenação e prisão, somada à sua inelegibilidade, retiraram seu nome das urnas eletrônicas de 2026. Além disso, sua maquinação com o filho Eduardo em prol de sanções americanas contra o Brasil, especialmente o tarifaço, aumentaram sua toxidade entre políticos e eleitores. Para piorar, pesquisas têm demonstrado uma queda em sua popularidade, especialmente quando comparada à do presidente Lula. Diante desse inferno astral, é possível decretar o funeral político do ex-presidente?

Há realmente motivos para se ter uma sensação de processo sucessório. Em 2026, Jair Bolsonaro será, no máximo, um líder na prisão. Ademais, os efeitos da política trumpista contra o Brasil vão gerar dificuldades eleitorais para o bolsonarismo. Mas o maior sinal dessa crise aparentemente mortal da liderança política de Bolsonaro é a corrida de seus aliados governadores para definir um novo nome à eleição presidencial.

Caiado, Zema e Tarcísio já se apresentam publicamente como candidatos a presidente, e Ratinho Júnior é apontado por Kassab como possível nome do PSD. Todos eles se colocam como sucessores moderados do bolsonarismo, mas não são capazes, por ora, de romper com ideias e posições de seu líder, nem mesmo em temas que tiram votos. São ainda liderados à espera do ocaso do ex-presidente, mas cada vez mais seguem o velho ditado: “Rei morto, rei posto”.

Os sinais de esgotamento da liderança de Bolsonaro, no entanto, convivem com elementos que ainda dão fôlego e vigor a ele e aos aliados fiéis. Os Bolsonaros e seu séquito raiz sabem disso e vão resistir bastante para não perder a centralidade que tiveram nos últimos sete anos no sistema político brasileiro. Quatro pontos revelam a possibilidade de uma sobrevivência mais longeva do que imaginam os que pretendem destroná-lo. O primeiro deles é a própria dificuldade de a direita dita moderada se desvencilhar de vez de Bolsonaro.

Mesmo sabendo do efeito tóxico presente em algumas ações passadas e presentes do clã Bolsonaro, os governadores bolsonaristas temem perder votos se falarem mal ou discordarem do líder maior e até de seus filhos. Quem é popular no Brasil inteiro é Bolsonaro, que tem votos em todas as classes sociais. Num cenário pessimista, se houver o nome de alguém da família na urna eletrônica, é muito difícil imaginar que tenha menos que 20% da votação presidencial. Imagine uma situação um pouco melhor, nem precisa ser a mais otimista, e já se entende as razões de seus pretensos sucessores terem medo de cortarem o cordão umbilical que os une a Bolsonaro.

A força do bolsonarismo garante o arranque inicial dessas possíveis candidaturas, porém, pode ser o limite para a vitória dos governadores ditos moderados. Ficar com Bolsonaro em qualquer situação é ganhar e perder votos. Mais do que isso, ao não defenderem o Brasil do ataque especulativo do governo Trump, ficam numa posição muito desconfortável, de quem é liderado, e não líder do país. Vivem uma espécie de Síndrome de Estocolmo: foram sequestrados pela liderança de Bolsonaro e não conseguem se desgarrar dela mesmo que isso cause danos políticos.

Se a família Bolsonaro adiar ao máximo a definição de seu caminho político, os governadores de direita podem se tornar reféns, situação que os enfraquece perante o eleitorado. Mas por qual razão Bolsonaro tenderia a atrasar a escolha de seu destino? Aqui entra o segundo ponto que pode gerar uma sobrevivência maior dessa liderança: ela não está sozinha.

O bolsonarismo existe como força política não só por causa de seu líder, mas porque conseguiu congregar atores sociais e políticos que não querem ser parecidos com o Centrão. Não se pode esquecer que Bolsonaro, mesmo mais fraco hoje do que no passado recente, mobilizou milhares de pessoas em sua defesa nas ruas do país. A força bolsonarista nas redes sociais não é derivada da moderação, mas do radicalismo. Muita gente se mobiliza por essa visão de mundo, e embora não tenha a maioria do eleitorado, faz um barulhão na internet, em igrejas e espaços públicos em várias partes do Brasil.

No front político institucional, para cada Valdemar que apoia o ex-presidente, há centenas de Zé Trovão ao seu lado. Essa é a cara mais distintiva dos bolsonaristas, a que foi capaz de definir um lugar de destaque no sistema político, que significou não só a vitória de 2018, como também, mesmo com a derrota da reeleição, a eleição da maior bancada da Câmara dos Deputados em 2022. O PL, hoje, é a maior força da oposição ao governo Lula e tem uma cara mais próxima de Bolsonaro do que de Zema, Caiado ou Tarcísio.

Para esse grupo de bolsonaristas mais puros, o enterro da liderança política de Bolsonaro, com o seu estilo próprio, pode os levar junto com o caixão. A vitória de um governador dito moderado de direita só pode significar duas coisas: ou a conversão dos bolsonaristas do PL para uma linha mais próxima do Centrão ou o enfraquecimento da estratégia política que os tornou fortes politicamente.

Olhando para as dezenas de deputados que fizeram o motim na Câmara Federal, como também para os senadores que gritavam pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes, é difícil imaginar que tal grupo vai aceitar facilmente a acomodação e mudar seu perfil eleitoral. Se eles não puderem continuar seguindo a lógica antissistema, em geral na linha da extrema direita, morrerá a política do espetáculo instagramável que gera os seus votos. No fundo, não basta a eles ser conservador no plano moral; é preciso seguir um estilo histriônico e radical criado por Bolsonaro.

Uma liderança que substitua Bolsonaro e que procure uma aliança mais com o Centrão do que com o radicalismo bolsonarista seria a pá de cal no PL tal como o conhecemos hoje. E eis aqui o terceiro ponto que pode dar maior sobrevivência ao bolsonarismo raiz: existe ainda uma forte demanda eleitoral pelo discurso antissistema, e os bolsonaristas raiz não sabem fazer política de outro modo. Pesquisas revelam a grande rejeição ao sistema e às suas instituições, o que é péssimo para a democracia e ótimo para políticos populistas.

Não só a lógica antissistêmica é atraente para parte relevante do eleitorado, como a maioria dos políticos bolsonaristas teria dificuldades comunicacionais e ideológicas de mudar de figurino. Citando apenas um exemplo: um Nikolas Ferreira com jeito de Arthur Lira seria perder toda sua singularidade eleitoral e, provavelmente, milhares de votos. Além disso, vale frisar que boa parte do bolsonarismo é conscientemente de extrema direita, gosta realmente de Trump e defenderá até o fim uma aliança internacional extremista aos moldes dos sonhos de Steve Bannon, a começar pelos próprios membros da família Bolsonaro. Por que deveriam mudar de rumo se suas crenças e estratégias até agora lhes asseguraram centralidade no jogo político?

Se é difícil para os bolsonaristas raiz moderarem seu discurso e suas práticas, imagine para a família Bolsonaro? A luta pela sobrevivência desse clã poderoso passa por um quarto ponto: ninguém os anistiará ou lhes entregará algum naco de poder se não resistirem e mostrarem que precisam ser atores da próxima eleição presidencial. E a disputa nacional precisa, ademais, ter coerência com as subnacionais, nas quais o projeto é ter uma maioria de senadores radicais, e não moderados ou do Centrão, para aprovar o impeachment de Alexandre de Moraes, no intuito de salvar Bolsonaro da prisão e dar satisfação às massas que têm seguido o bolsonarismo.

O que está em jogo é saber se a família Bolsonaro aceita entregar a sua posição de líder político e abdicar de crenças e objetivos que garantiram a conquista de um conjunto enorme de apoiadores. O medo da prisão e a perda da popularidade poderiam levar a essa decisão. Mas o chefe do clã é forte porque, primeiro, a direita moderada não é capaz de se desvencilhar completamente dele; segundo, o bolsonarismo raiz é grande o suficiente para não ser tragado pela moderação de direita e não pode ser igual a ela caso queira ainda ser relevante; terceiro, existe ainda demanda eleitoral forte pela política antissistema e mesmo para o discurso de extrema direita; e, por fim, abandonar o projeto próprio é encerrar uma dinastia política sem garantir a liberdade de Bolsonaro ou de seu filho Eduardo.

É possível que o réquiem da liderança de Bolsonaro esteja próximo. Mas há três meses declaravam que Lula seria um pato manco (“lame duck”), um presidente que só teria o café frio no final do mandato. Seria muito bom para a democracia a derrota do bolsonarismo. Mas, por ora, como na notícia falsa sobre a morte de Mark Twain, os rumores do ocaso político do chefe do clã podem ser exagerados, seja porque muita gente acredita no radicalismo e na política antissistema como valor ou estratégia de sobrevivência, seja porque os governadores ditos moderados estão esperando herdar o espólio bolsonarista de forma natural e sem custos políticos. Será que os Bolsonaros vão aceitar a passagem dócil do bastão, tendo um piso eleitoral ainda invejável e não sendo contestados em suas posições por quem pretende substitui-los?

Há realmente motivos para se ter uma sensação de processo sucessório. Em 2026, Jair Bolsonaro será, no máximo, um líder na prisão. Ademais, os efeitos da política trumpista contra o Brasil vão gerar dificuldades eleitorais para o bolsonarismo. Mas o maior sinal dessa crise aparentemente mortal da liderança política de Bolsonaro é a corrida de seus aliados governadores para definir um novo nome à eleição presidencial.

Caiado, Zema e Tarcísio já se apresentam publicamente como candidatos a presidente, e Ratinho Júnior é apontado por Kassab como possível nome do PSD. Todos eles se colocam como sucessores moderados do bolsonarismo, mas não são capazes, por ora, de romper com ideias e posições de seu líder, nem mesmo em temas que tiram votos. São ainda liderados à espera do ocaso do ex-presidente, mas cada vez mais seguem o velho ditado: “Rei morto, rei posto”.

Os sinais de esgotamento da liderança de Bolsonaro, no entanto, convivem com elementos que ainda dão fôlego e vigor a ele e aos aliados fiéis. Os Bolsonaros e seu séquito raiz sabem disso e vão resistir bastante para não perder a centralidade que tiveram nos últimos sete anos no sistema político brasileiro. Quatro pontos revelam a possibilidade de uma sobrevivência mais longeva do que imaginam os que pretendem destroná-lo. O primeiro deles é a própria dificuldade de a direita dita moderada se desvencilhar de vez de Bolsonaro.

Mesmo sabendo do efeito tóxico presente em algumas ações passadas e presentes do clã Bolsonaro, os governadores bolsonaristas temem perder votos se falarem mal ou discordarem do líder maior e até de seus filhos. Quem é popular no Brasil inteiro é Bolsonaro, que tem votos em todas as classes sociais. Num cenário pessimista, se houver o nome de alguém da família na urna eletrônica, é muito difícil imaginar que tenha menos que 20% da votação presidencial. Imagine uma situação um pouco melhor, nem precisa ser a mais otimista, e já se entende as razões de seus pretensos sucessores terem medo de cortarem o cordão umbilical que os une a Bolsonaro.

A força do bolsonarismo garante o arranque inicial dessas possíveis candidaturas, porém, pode ser o limite para a vitória dos governadores ditos moderados. Ficar com Bolsonaro em qualquer situação é ganhar e perder votos. Mais do que isso, ao não defenderem o Brasil do ataque especulativo do governo Trump, ficam numa posição muito desconfortável, de quem é liderado, e não líder do país. Vivem uma espécie de Síndrome de Estocolmo: foram sequestrados pela liderança de Bolsonaro e não conseguem se desgarrar dela mesmo que isso cause danos políticos.

Se a família Bolsonaro adiar ao máximo a definição de seu caminho político, os governadores de direita podem se tornar reféns, situação que os enfraquece perante o eleitorado. Mas por qual razão Bolsonaro tenderia a atrasar a escolha de seu destino? Aqui entra o segundo ponto que pode gerar uma sobrevivência maior dessa liderança: ela não está sozinha.

O bolsonarismo existe como força política não só por causa de seu líder, mas porque conseguiu congregar atores sociais e políticos que não querem ser parecidos com o Centrão. Não se pode esquecer que Bolsonaro, mesmo mais fraco hoje do que no passado recente, mobilizou milhares de pessoas em sua defesa nas ruas do país. A força bolsonarista nas redes sociais não é derivada da moderação, mas do radicalismo. Muita gente se mobiliza por essa visão de mundo, e embora não tenha a maioria do eleitorado, faz um barulhão na internet, em igrejas e espaços públicos em várias partes do Brasil.

No front político institucional, para cada Valdemar que apoia o ex-presidente, há centenas de Zé Trovão ao seu lado. Essa é a cara mais distintiva dos bolsonaristas, a que foi capaz de definir um lugar de destaque no sistema político, que significou não só a vitória de 2018, como também, mesmo com a derrota da reeleição, a eleição da maior bancada da Câmara dos Deputados em 2022. O PL, hoje, é a maior força da oposição ao governo Lula e tem uma cara mais próxima de Bolsonaro do que de Zema, Caiado ou Tarcísio.

Para esse grupo de bolsonaristas mais puros, o enterro da liderança política de Bolsonaro, com o seu estilo próprio, pode os levar junto com o caixão. A vitória de um governador dito moderado de direita só pode significar duas coisas: ou a conversão dos bolsonaristas do PL para uma linha mais próxima do Centrão ou o enfraquecimento da estratégia política que os tornou fortes politicamente.

Olhando para as dezenas de deputados que fizeram o motim na Câmara Federal, como também para os senadores que gritavam pelo impeachment do ministro Alexandre de Moraes, é difícil imaginar que tal grupo vai aceitar facilmente a acomodação e mudar seu perfil eleitoral. Se eles não puderem continuar seguindo a lógica antissistema, em geral na linha da extrema direita, morrerá a política do espetáculo instagramável que gera os seus votos. No fundo, não basta a eles ser conservador no plano moral; é preciso seguir um estilo histriônico e radical criado por Bolsonaro.

Uma liderança que substitua Bolsonaro e que procure uma aliança mais com o Centrão do que com o radicalismo bolsonarista seria a pá de cal no PL tal como o conhecemos hoje. E eis aqui o terceiro ponto que pode dar maior sobrevivência ao bolsonarismo raiz: existe ainda uma forte demanda eleitoral pelo discurso antissistema, e os bolsonaristas raiz não sabem fazer política de outro modo. Pesquisas revelam a grande rejeição ao sistema e às suas instituições, o que é péssimo para a democracia e ótimo para políticos populistas.

Não só a lógica antissistêmica é atraente para parte relevante do eleitorado, como a maioria dos políticos bolsonaristas teria dificuldades comunicacionais e ideológicas de mudar de figurino. Citando apenas um exemplo: um Nikolas Ferreira com jeito de Arthur Lira seria perder toda sua singularidade eleitoral e, provavelmente, milhares de votos. Além disso, vale frisar que boa parte do bolsonarismo é conscientemente de extrema direita, gosta realmente de Trump e defenderá até o fim uma aliança internacional extremista aos moldes dos sonhos de Steve Bannon, a começar pelos próprios membros da família Bolsonaro. Por que deveriam mudar de rumo se suas crenças e estratégias até agora lhes asseguraram centralidade no jogo político?

Se é difícil para os bolsonaristas raiz moderarem seu discurso e suas práticas, imagine para a família Bolsonaro? A luta pela sobrevivência desse clã poderoso passa por um quarto ponto: ninguém os anistiará ou lhes entregará algum naco de poder se não resistirem e mostrarem que precisam ser atores da próxima eleição presidencial. E a disputa nacional precisa, ademais, ter coerência com as subnacionais, nas quais o projeto é ter uma maioria de senadores radicais, e não moderados ou do Centrão, para aprovar o impeachment de Alexandre de Moraes, no intuito de salvar Bolsonaro da prisão e dar satisfação às massas que têm seguido o bolsonarismo.

O que está em jogo é saber se a família Bolsonaro aceita entregar a sua posição de líder político e abdicar de crenças e objetivos que garantiram a conquista de um conjunto enorme de apoiadores. O medo da prisão e a perda da popularidade poderiam levar a essa decisão. Mas o chefe do clã é forte porque, primeiro, a direita moderada não é capaz de se desvencilhar completamente dele; segundo, o bolsonarismo raiz é grande o suficiente para não ser tragado pela moderação de direita e não pode ser igual a ela caso queira ainda ser relevante; terceiro, existe ainda demanda eleitoral forte pela política antissistema e mesmo para o discurso de extrema direita; e, por fim, abandonar o projeto próprio é encerrar uma dinastia política sem garantir a liberdade de Bolsonaro ou de seu filho Eduardo.

É possível que o réquiem da liderança de Bolsonaro esteja próximo. Mas há três meses declaravam que Lula seria um pato manco (“lame duck”), um presidente que só teria o café frio no final do mandato. Seria muito bom para a democracia a derrota do bolsonarismo. Mas, por ora, como na notícia falsa sobre a morte de Mark Twain, os rumores do ocaso político do chefe do clã podem ser exagerados, seja porque muita gente acredita no radicalismo e na política antissistema como valor ou estratégia de sobrevivência, seja porque os governadores ditos moderados estão esperando herdar o espólio bolsonarista de forma natural e sem custos políticos. Será que os Bolsonaros vão aceitar a passagem dócil do bastão, tendo um piso eleitoral ainda invejável e não sendo contestados em suas posições por quem pretende substitui-los?

Soberania além da propaganda

A momentânea crise entre Brasil e EUA colocou a soberania no topo da agenda. É o tema central do discurso do governo, deve se tornar slogan e, possivelmente, ocupar um espaço de destaque na campanha presidencial. Mesmo sem subestimar a importância simbólica da soberania com seus discursos e bonés, é preciso aproveitar a oportunidade para um exame objetivo da real independência de um país. De nada adianta apenas cantar: “Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil”. É preciso examinar, serenamente, os caminhos da soberania, e isso inspira um bom debate para o ano eleitoral que se aproxima.

Um dos temas que me parecem não resolvidos na nossa soberania é o controle efetivo do território. Importantes cidades como o Rio de Janeiro são parcialmente dominadas por grupos armados que impõem suas próprias leis. Uma orientação soberana seria reconquistar essas áreas e liberar milhões de pessoas do jugo do crime organizado. Mesmo o controle efetivo das fronteiras e um pacto de defesa com países amazônicos é essencial porque a Amazônia, principalmente, também tem importantes bolsões dominados pelo tráfico de drogas, animais e contrabando.

Para ser soberano, é também necessário ter uma capacidade de defesa própria, com uma indústria bélica nacional, inteligência estratégica e capacidade de dissuasão. O Congresso tem se omitido na discussão desse tema. Durante a pandemia, constatamos num momento de grande dramaticidade que não tínhamos insumos médicos nem equipamentos para enfrentar a tragédia. Já que o tema é soberania, as eleições de 2026 deveriam fazer um balanço em nossa vulnerabilidade: é menor hoje, quais são os passos para reduzi-la?

No campo tecnológico e digital temos enfatizado o controle das big techs, submetendo-as às leis nacionais. É um importante aspecto da soberania. Mas precisamos desenvolver a capacidade de produzir alguma tecnologia própria (semicondutores, IA, satélites). Nesse caso, estaríamos mais protegidos diante da possibilidade de boicote. Tenho escrito sobre isso e talvez a campanha presidencial possa ser um espaço de discussão do tema.

Outro tema que pode suscitar algum debate é o controle sobre os recursos naturais. O Brasil caminha para uma transição energética. Pode ter energia abundante e barata. Mas é preciso ter um controle maior de seus recursos: água, florestas e minerais estratégicos. Estes estão na ordem do dia. O Brasil precisa ter um levantamento completo dos minerais estratégicos. E uma política de exploração. Dificilmente, será algo estreitamente nacional. Como já não é a esta altura embrionária. Em Goiás, a Serra Verde Mining, que explora terras raras, é de capital norte-americano. Recentemente, o The New York Times revelou que o Brasil e os EUA estudavam um projeto conjunto de mapeamento e exploração desses minérios. Não só o tarifaço, como a hostilidade e a desconfiança entre os governos dificultaram a continuidade dessas conversações.

A ideia de soberania não é contraditória com o multilateralismo. Na verdade, eles podem se reforçar mutuamente. Neste momento de recomposição internacional, quase todos os atores nacionais estão em movimento, se reajustando. São as chances de o Brasil avaliar sua soberania no novo quadro. No caso militar, por exemplo, a dependência dos EUA precisará ser superada com abertura para a Europa, embora o momento não seja bom: os europeus estão se rearmando. Enfim, como a soberania subiu ao topo da agenda, fica a esperança de um bom debate em 2026. Essa esperança existe sempre, mas sempre se frustra. Agora, pelo menos, temos um fio condutor: soberania, quero uma para votar. É possível discutir o tema sem um antiamericanismo estéril. Da mesma forma, não é preciso, como diz o governador Tarcísio, dar uma vitória a Trump. Ele é de um narcisismo sem fim. Basta dizer que se interessa pelas guerras do mundo porque gostaria de ter um Prêmio Nobel da Paz.

As sanções políticas como a Lei Magnitsky também podem nos levar a uma reflexão sobre nosso sistema financeiro. Até que ponto pode se tornar relativamente autônomo, sem uma dependência excessiva de moedas ou bancos estrangeiros?

A verdade é que o tema soberania abre uma avenida para grandes debates e seria uma pena que se limitasse apenas ao lado simbólico das manifestações de afeto pelo Brasil. Se assim acontecer, de uma certa forma vamos ver a passagem de Trump como algo que nos estimulou a avançar, ao invés de ficarmos apenas estupefatos com suas loucuras.

Ele nos colocou num dilema: voltar ao velho discurso nacionalista ou afirmar um projeto soberano que é, na verdade, um antídoto ao isolamento e um passo a mais na maturidade democrática?

Não se trata de um projeto apenas de esquerda ou apenas do tipo Yankees, go home do passado. Na verdade, por mais que tenhamos a tendência de acionar mecanismos passados, eles simplesmente ignoram que o passado passou. Não estamos na revolução industrial, com estradas de ferro e fábricas: hoje as big techs dominam e analisam nossos dados – o que vale uma discussão sobre como trazer isso ao espaço público.

Um projeto de soberania significa também um alto nível de unidade nacional, uma oportunidade de superação de uma atmosfera polarizada. Vê-lo como um simples ativo eleitoral envolto numa superfície politicamente mercadológica é uma forma de reduzir nosso futuro.

Fernando Gabeira

Um dos temas que me parecem não resolvidos na nossa soberania é o controle efetivo do território. Importantes cidades como o Rio de Janeiro são parcialmente dominadas por grupos armados que impõem suas próprias leis. Uma orientação soberana seria reconquistar essas áreas e liberar milhões de pessoas do jugo do crime organizado. Mesmo o controle efetivo das fronteiras e um pacto de defesa com países amazônicos é essencial porque a Amazônia, principalmente, também tem importantes bolsões dominados pelo tráfico de drogas, animais e contrabando.

Para ser soberano, é também necessário ter uma capacidade de defesa própria, com uma indústria bélica nacional, inteligência estratégica e capacidade de dissuasão. O Congresso tem se omitido na discussão desse tema. Durante a pandemia, constatamos num momento de grande dramaticidade que não tínhamos insumos médicos nem equipamentos para enfrentar a tragédia. Já que o tema é soberania, as eleições de 2026 deveriam fazer um balanço em nossa vulnerabilidade: é menor hoje, quais são os passos para reduzi-la?

No campo tecnológico e digital temos enfatizado o controle das big techs, submetendo-as às leis nacionais. É um importante aspecto da soberania. Mas precisamos desenvolver a capacidade de produzir alguma tecnologia própria (semicondutores, IA, satélites). Nesse caso, estaríamos mais protegidos diante da possibilidade de boicote. Tenho escrito sobre isso e talvez a campanha presidencial possa ser um espaço de discussão do tema.

Outro tema que pode suscitar algum debate é o controle sobre os recursos naturais. O Brasil caminha para uma transição energética. Pode ter energia abundante e barata. Mas é preciso ter um controle maior de seus recursos: água, florestas e minerais estratégicos. Estes estão na ordem do dia. O Brasil precisa ter um levantamento completo dos minerais estratégicos. E uma política de exploração. Dificilmente, será algo estreitamente nacional. Como já não é a esta altura embrionária. Em Goiás, a Serra Verde Mining, que explora terras raras, é de capital norte-americano. Recentemente, o The New York Times revelou que o Brasil e os EUA estudavam um projeto conjunto de mapeamento e exploração desses minérios. Não só o tarifaço, como a hostilidade e a desconfiança entre os governos dificultaram a continuidade dessas conversações.

A ideia de soberania não é contraditória com o multilateralismo. Na verdade, eles podem se reforçar mutuamente. Neste momento de recomposição internacional, quase todos os atores nacionais estão em movimento, se reajustando. São as chances de o Brasil avaliar sua soberania no novo quadro. No caso militar, por exemplo, a dependência dos EUA precisará ser superada com abertura para a Europa, embora o momento não seja bom: os europeus estão se rearmando. Enfim, como a soberania subiu ao topo da agenda, fica a esperança de um bom debate em 2026. Essa esperança existe sempre, mas sempre se frustra. Agora, pelo menos, temos um fio condutor: soberania, quero uma para votar. É possível discutir o tema sem um antiamericanismo estéril. Da mesma forma, não é preciso, como diz o governador Tarcísio, dar uma vitória a Trump. Ele é de um narcisismo sem fim. Basta dizer que se interessa pelas guerras do mundo porque gostaria de ter um Prêmio Nobel da Paz.

As sanções políticas como a Lei Magnitsky também podem nos levar a uma reflexão sobre nosso sistema financeiro. Até que ponto pode se tornar relativamente autônomo, sem uma dependência excessiva de moedas ou bancos estrangeiros?

A verdade é que o tema soberania abre uma avenida para grandes debates e seria uma pena que se limitasse apenas ao lado simbólico das manifestações de afeto pelo Brasil. Se assim acontecer, de uma certa forma vamos ver a passagem de Trump como algo que nos estimulou a avançar, ao invés de ficarmos apenas estupefatos com suas loucuras.

Ele nos colocou num dilema: voltar ao velho discurso nacionalista ou afirmar um projeto soberano que é, na verdade, um antídoto ao isolamento e um passo a mais na maturidade democrática?

Não se trata de um projeto apenas de esquerda ou apenas do tipo Yankees, go home do passado. Na verdade, por mais que tenhamos a tendência de acionar mecanismos passados, eles simplesmente ignoram que o passado passou. Não estamos na revolução industrial, com estradas de ferro e fábricas: hoje as big techs dominam e analisam nossos dados – o que vale uma discussão sobre como trazer isso ao espaço público.

Um projeto de soberania significa também um alto nível de unidade nacional, uma oportunidade de superação de uma atmosfera polarizada. Vê-lo como um simples ativo eleitoral envolto numa superfície politicamente mercadológica é uma forma de reduzir nosso futuro.

Fernando Gabeira

Quem tem medo da guerra e da morte?

Seis meses após o início da Primeira Guerra, Freud publicou suas “Reflexões para tempos de guerra e morte” (1915). Tanto tempo depois, suas ideias ressurgem no pêndulo das repetições da História.

Segundo Freud, esperávamos que as nações do mundo, criadoras de elevadas realizações científicas e artísticas, pudessem solucionar seus conflitos de modo civilizado. Mas “a guerra na qual nos recusávamos a acreditar irrompeu”, desprezando “todas as restrições conhecidas como direito internacional”. E ela “esmaga com fúria cega tudo que surge em seu caminho, como se, após seu término, não fosse mais haver nem futuro nem paz entre os homens”.

O cenário atual se assemelha ao que culminou nas duas Grandes Guerras. A corrida armamentista e a exacerbação dos nacionalismos; as disputas territoriais e a falência dos acordos internacionais; sem falar num retorno a uma tensão imperialista (que faz o presidente dos Estados Unidos, por exemplo, ameaçar países latino-americanos).

Traumatizada pelas atrocidades da guerra, a humanidade tinha conseguido instituir organizações para mitigar seus impulsos destrutivos mais violentos. Depois de um breve apogeu democrático e diplomático, entre os anos de 1980 e 2000, constatamos hoje que a democracia e a diplomacia não são rochas sólidas e perenes: são cristais delicados que logramos lapidar, mas agora correm o risco de estilhaçar outra vez.

Além da desilusão, o texto de Freud apresenta outro mecanismo psíquico comum diante da guerra, e também da morte: a negação.

A ideia da aniquilação de si mesmo e daqueles que amamos, na sua radicalidade, é insuportável. O psiquismo constrói estratégias para se defender desse horror. Vivemos como se o encontro com a finitude não fosse inevitável. Prova disso, para Freud, é que sentimos o bafo da morte (nossa ou × alheia) como um susto, uma dor que nos pega desprevenidos — logo a nós, animais que se distinguem pela suposta consciência da morte, como diriam os existencialistas.

Negamos as crianças mortas de fome em Gaza. Negamos a emergência climática e o risco de novas pandemias letais. Negamos a gravidade da ascensão dos fascismos alimentados pelo ódio, emergido dos bueiros das redes sociais.

Mas Freud deixou outro texto sobre a morte que aponta uma direção possível para a nau de loucos em que embarcamos. Em Sobre a Transitoriedade (1916), ele narra um passeio num jardim, na companhia de um poeta que sofria porque todas aquelas flores primaveris estariam mortas no inverno. A resposta de Freud é surpreendente: é o fato de que vão morrer, no futuro, que torna essas flores muito mais preciosas e dignas de admiração e cuidado, no presente. O valor da vida talvez derive da sua condição transitória.

E se a vida é essa joia rara, cabe a nós decidirmos qual é a vida que queremos cultivar. Uma vida agressiva e paranóica, em que a diferença é temida e o outro é odiado? Ou uma vida em que tentamos cuidar juntos do nosso jardim, onde brotam as flores e os espinhos da humanidade?

Segundo Freud, esperávamos que as nações do mundo, criadoras de elevadas realizações científicas e artísticas, pudessem solucionar seus conflitos de modo civilizado. Mas “a guerra na qual nos recusávamos a acreditar irrompeu”, desprezando “todas as restrições conhecidas como direito internacional”. E ela “esmaga com fúria cega tudo que surge em seu caminho, como se, após seu término, não fosse mais haver nem futuro nem paz entre os homens”.

O cenário atual se assemelha ao que culminou nas duas Grandes Guerras. A corrida armamentista e a exacerbação dos nacionalismos; as disputas territoriais e a falência dos acordos internacionais; sem falar num retorno a uma tensão imperialista (que faz o presidente dos Estados Unidos, por exemplo, ameaçar países latino-americanos).

Traumatizada pelas atrocidades da guerra, a humanidade tinha conseguido instituir organizações para mitigar seus impulsos destrutivos mais violentos. Depois de um breve apogeu democrático e diplomático, entre os anos de 1980 e 2000, constatamos hoje que a democracia e a diplomacia não são rochas sólidas e perenes: são cristais delicados que logramos lapidar, mas agora correm o risco de estilhaçar outra vez.

Além da desilusão, o texto de Freud apresenta outro mecanismo psíquico comum diante da guerra, e também da morte: a negação.

A ideia da aniquilação de si mesmo e daqueles que amamos, na sua radicalidade, é insuportável. O psiquismo constrói estratégias para se defender desse horror. Vivemos como se o encontro com a finitude não fosse inevitável. Prova disso, para Freud, é que sentimos o bafo da morte (nossa ou × alheia) como um susto, uma dor que nos pega desprevenidos — logo a nós, animais que se distinguem pela suposta consciência da morte, como diriam os existencialistas.

Negamos as crianças mortas de fome em Gaza. Negamos a emergência climática e o risco de novas pandemias letais. Negamos a gravidade da ascensão dos fascismos alimentados pelo ódio, emergido dos bueiros das redes sociais.

Mas Freud deixou outro texto sobre a morte que aponta uma direção possível para a nau de loucos em que embarcamos. Em Sobre a Transitoriedade (1916), ele narra um passeio num jardim, na companhia de um poeta que sofria porque todas aquelas flores primaveris estariam mortas no inverno. A resposta de Freud é surpreendente: é o fato de que vão morrer, no futuro, que torna essas flores muito mais preciosas e dignas de admiração e cuidado, no presente. O valor da vida talvez derive da sua condição transitória.

E se a vida é essa joia rara, cabe a nós decidirmos qual é a vida que queremos cultivar. Uma vida agressiva e paranóica, em que a diferença é temida e o outro é odiado? Ou uma vida em que tentamos cuidar juntos do nosso jardim, onde brotam as flores e os espinhos da humanidade?

Assalto ao BB

Em 1986, Jair Bolsonaro estava no Exército e publicou um artigo em uma revista a reclamar do salário. Pegou 15 dias de cadeia por transgressão da disciplina militar. Seu terceiro filho, Eduardo, tinha 2 anos. O presidente do Brasil era José Sarney, a quem coube assinar na época uma legislação de combate aos crimes contra o sistema financeiro, a 7.492, a popular Lei do Colarinho Branco. Em autoexílio nos Estados Unidos desde fevereiro, o hoje deputado Eduardo afrontou a lei escancaradamente, na impatriótica cruzada montada com mesada do pai em solo norte-americano para tentar salvar o capitão de ir em cana de novo, agora como condenado por tentativa de golpe. Ele disse no YouTube que o Banco do Brasil será cortado das finanças internacionais pelos EUA, sofrerá fuga de capitais e irá à falência. “Tenho certeza que já tem gente nesse momento preocupado, querendo descobrir para onde levar o dinheiro.” Divulgar informação falsa ou prejudicialmente incompleta sobre instituição financeira é crime. Custa de 2 a 6 anos de prisão. Está lá no artigo 3º da Lei do Colarinho Branco. A Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal foram instados a tomar providências.

O Banco do Brasil é o segundo maior do País em volume de ativos e o quinto em clientes. Entre estes estão Bolsonaro, Eduardo e o juiz Alexandre de Moraes, do STF. O salário do magistrado, de 46 mil reais brutos e 30 mil líquidos, é depositado na instituição. O monitoramento permanente feito pela área de segurança do banco identificou acesso indevido à conta de Moraes por cinco funcionários, após os EUA o terem enquadrado na Lei Magnitsky, que obriga empresas estadunidenses a banir quem o governo quer, do contrário elas próprias podem ser castigadas. A espada de Tio Sam saiu da bainha graças a Eduardo e a Paulo Figueiredo, neto do último general-ditador brasileiro, tudo com a intenção de impedir Bolsonaro de ser julgado a partir de 2 de setembro. A sanção ainda não surgiu efeito. Outro integrante do Supremo, Flávio Dino, baixou um despacho que bota os bancos numa sinuca. Caso apliquem sanção de um país estrangeiro, terão de se haver com o Tribunal. O vídeo de Eduardo surgiu dois dias depois, no embalo de uma campanha da extrema-direita nas redes sociais contra o BB.

Não é a única sabotagem contra a instituição planejada pelo bolsonarismo. O lucro do BB despencou neste ano e uma das duas explicações é o calote recorde de produtores rurais. A instituição é responsável por metade dos empréstimos a agropecuaristas. De cada 3 reais da carteira de crédito, 1 real foi para eles, um total de 404 bilhões de reais. O agronegócio, como se sabe, é bolsonarista raiz. Na cúpula do banco, há quem desconfie que a inadimplência é uma ação orquestrada de ruralistas interessados em prejudicar o governo. Seus dirigentes dizem em público que ela resulta de queda dos preços das commodities e da ação de advogados espertalhões, que têm aconselhado médios e grandes produtores a ir à Justiça pedir recuperação judicial e, dessa maneira, obter autorização para não pagar débitos. “A inadimplência (do agronegócio) vem pressionando os nossos resultados, elevando a necessidade das nossas provisões”, comentou a presidente do BB, Tarciana Medeiros, em agosto, ao anunciar o balanço do segundo trimestre. Uma situação que continua, prosseguiu ela, e fará o lucro anual encolher entre 32% e 43%.

Enquanto isso, a poderosa bancada ruralista no Congresso faz andar leis para espetar nos cofres públicos, ou melhor, nas costas dos contribuintes a fatura do calote. Propõe rolar dívidas do agro ou securitizá-las, que significa converter o débito em papéis negociáveis no mercado financeiro e lastreados no Tesouro Nacional, ou seja, o papagaio pode cair no colo do Estado. O projeto mais avançado para realizar o sonho da turma foi aprovado em julho na Câmara dos Deputados e está no Senado. Cria uma linha de 30 bilhões de reais, com verba do Fundo Social do Pré-Sal, para socorrer por dez anos os endividados. É sempre bom lembrar: os donos de terras pagam quantias ridículas pela imensidão que controlam. Cada um recolheu 1,7 mil reais, em média, de Imposto Territorial Rural no ano passado. “É muito baixo o ITR. Estamos falando com alguns prefeitos sobre como equacionar isso”, afirmou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em entrevista ao jornalista Luis Nassif, na qual apontou um “ataque” do bolsonarismo ao Banco do Brasil tanto no front “dívidas” quanto no do incentivo a saques.

O ataque levou funcionários e simpatizantes da instituição a promover manifestações na porta de agências em algumas cidades, em 27 de agosto. “Quando alguém espalha que um banco desse porte está quebrado, assume a responsabilidade por possíveis consequências gravíssimas. Isso pode gerar pânico nos correntistas e causar exatamente o problema que dizem denunciar. É um ato de irresponsabilidade política e econômica”, afirma o deputado Reimont, do PT do Rio de Janeiro, bancário de carreira e presente em um ato em Brasília.

Um representante do sistema financeiro que atua na capital federal comentou recentemente, em uma reunião com parlamentares, que o pior a acontecer em decorrência da campanha bolsonarista seria uma corrida bancária para sacar dinheiro. O perigo foi apontado pelo BB, pelo Banco Central, pela Advocacia-Geral da União e pelo líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, em documentos enviados à Polícia Federal e ao Supremo, que pedem a abertura de um inquérito para investigar o crime previsto na Lei do Colarinho Branco.

A denúncia do Banco do Brasil, que levou a AGU a acionar a PF, identificou que a campanha começou um dia após a decisão de Dino sobre o risco de os bancos cumprirem as sanções trumpistas à revelia das regras nacionais. Um vídeo no YouTube do canal bolsonarista AuriVerde Brasil mostrou um advogado, Jeffrey Chiquini, a declarar: “O Banco do Brasil é 51% estatal, o Banco do Brasil vai cumprir a decisão do Flávio Dino e o Banco do Brasil vai ser sancionado pela Lei Magnitsky, e vai ser desligado do sistema Swift global. Tirem imediatamente seu dinheiro do Banco do Brasil porque ele será sancionado, isso é uma certeza”. Chiquini defende no Supremo um réu golpista, Filipe Martins, assessor de assuntos internacionais de Bolsonaro na Presidência. Ainda em 19 de agosto, escreveu no ex-Twitter: “Meu conselho a você que tem conta no Banco do Brasil, tire seu dinheiro de lá”. O post tinha mais de 1 milhão de visualizações antes de ser apagado.

Na mesma rede social, as páginas bolsonaristas Vox Liberdade e Revista Timeline publicaram uma suposta fuga de recursos das agências do Banco do Brasil nos EUA. Em um grupo de WhatsApp de gerentes da instituição, um deles contou que um cliente havia retirado 3,5 milhões de reais. O “conselho” de Chiquini foi reproduzido no Instagram, no perfil de um apoiador do deputado Nikolas Ferreira, do PL mineiro. “Os fatos, como se vê, são gravíssimos. E as possíveis e indesejadas consequências também, caso não sejam imediatamente prevenidas, evitadas e severamente punidas”, anota a denúncia do Banco do Brasil. “Observa-se uma ação articulada de disparo massivo de publicações que buscam aterrorizar a sociedade com a perspectiva iminente de um colapso no sistema financeiro nacional”, ressalta a AGU, ao requerer providências à PF.

Na representação ao Supremo, Lindbergh Farias pediu investigação de dois colegas deputados. Eduardo Bolsonaro, em razão do vídeo de 20 de agosto no YouTube visualizado mais de 500 mil vezes, e Gustavo Gayer, do PL de Goiás. “Tirem seu dinheiro dos bancos. Moraes vai quebrar o Brasil”, havia escrito Gayer no ex-Twitter. Arrependeu-se como Chiquini e apagou depois, talvez por ter sido informado do batom na cueca contra si. O post tinha tido mais de 250 mil visualizações. “O tipo penal em questão é formal, não exigindo resultado material. A simples divulgação da informação falsa com potencialidade lesiva já configura o crime”, afirma a representação de Farias. “A conduta também pode enquadrar-se na Lei nº 1.521/1951, que trata dos crimes contra a economia popular”, prossegue a papelada dirigida a Moraes, por ser o juiz o relator do inquérito contra Bolsonaro e Eduardo por coação do STF em parceria com os EUA. Espera-se que o magistrado encaminhe o caso à PF e à Procuradoria-Geral da República, para apurações.

No relatório final da PF sobre a coação, há informações interessantes sobre dois correntistas do Banco do Brasil: Bolsonaro e Eduardo. Na eleição de 2022, o então presidente havia declarado um patrimônio de 2,3 milhões de reais, dos quais 315 mil mantidos em uma conta na instituição. Ele tornou-se um ricaço após deixar o poder. Entre 2023 e 2024, arrecadou 19 milhões de reais em doações de apoiadores para supostamente pagar os advogados. Até junho deste ano, tinha gastado 4,5 milhões com Celso Vilardi, seu defensor na ação penal por tentativa de golpe, 3,3 milhões com Paulo Amador da Cunha Bueno e quantia igual com Daniel Tesser.

Com a mesma verba das doações, o capitão enviou 2 milhões de reais de mesada a Eduardo, o conspirador. O deputado havia declarado patrimônio de 1,6 milhão na eleição de 2022, dos quais 600 mil depositados numa conta no Banco do Brasil. Autoexilou-se em fevereiro passado na pátria de Trump e, após receber a bolada do pai, gastou 1,6 milhão de reais na compra de dólares. O dinheiro foi enviado a um banco na cidade de São Francisco, no estado da Califórnia. Em Washington, circula a informação de que um estrategista e colaborador trumpista, Jason Miller, é um dos lobistas mais bem pagos dos EUA na atualidade, com cachê de 50 mil dólares mensais, e que tem colaborado com o filho 03 na obtenção de sanções ao Brasil. Seria ele remunerado com dinheiro enviado por Bolsonaro? Em 2021, Miller esteve no Brasil, e encontrou o então presidente no Palácio da Alvorada. Foi preso por algumas horas pela Polícia Federal por ordem de Moraes.

Descontado o que gastou com advogados, com o filho e com um repasse de 2 milhões à esposa Michelle, Bolsonaro embolsou 4 milhões de reais, recursos que tem usado para esbaldar-se como rentista e lucrar com o juro alto do Banco Central. A taxa do BC começou a subir em setembro de 2024. Estava em 10% anuais e chegou a 15% em junho passado. Esse foi o outro motivo para a queda de 40% do lucro do BB no primeiro semestre. As pequenas e médias empresas sentiram a paulada do crédito mais caro. O outro motivo é o setor rural. “A gente está no maior nível de inadimplência do agro na história”, declarou Tarciana Medeiros em agosto.

De 2020 a 2023, o atraso no pagamento de dívidas agropecuárias foi de 1% ou menos. Em 2024, pulou para 2,4%. Neste ano, para 3,4%. “Nem nas previsões mais pessimistas prevíamos isso”, disse a executiva. São 20 mil caloteiros rurais, dos quais 74% nunca tinham tido pagamentos atrasados até 2023. Detalhe: é da agropecuária que o banco cobra os menores spreads, 4%. Das empresas em geral cobra 5% e das pessoas físicas, 13%. Depois de três anos seguidos de lucro recorde e acima de 30 bilhões de reais, agora o saldo ficará entre 21 bilhões e 25 bilhões, conforme as projeções internas.

Uma decisão do Conselho Monetário Nacional em vigor desde janeiro complicou as coisas. Os bancos precisam separar recursos para cobrir perdas esperadas. Até então, o provisionamento era feito quando o calote se consumava. No caso do agronegócio, o Banco do Brasil tem sido capaz de identificar as perdas esperadas, daí fazer provisões mais volumosas. Quanto maior a provisão, menor o lucro. Desde que a crise de pagamentos do setor rural ficou explícita, na divulgação do resultado do primeiro trimestre, em maio, o valor das ações da instituição caiu de 25 para 20 reais. Seu valor de mercado recuou cerca de 28 bilhões de reais. A instituição tem 1,5 milhão de acionistas, e o governo é o maior deles, com 50% do capital.

No embalo da crise do agro, o vice-presidente de Agronegócios e Agricultura Familiar foi trocado em agosto. Saiu um funcionário de carreira, Luiz Gustavo Braz Lage, no banco desde 1981, entrou o agrônomo Gilson Bittencourt, com passagens por vários ministérios dos governos Lula e Dilma Rousseff. Antes disso, a diretoria já havia experimentado várias substituições. O atual ocupante do cargo, Alberto Martinhago Vieira, é o quarto na atual gestão.

Tarciana Medeiros tem dito que o banco conhece o perfil dos agropecuaristas inadimplentes, em especial daqueles que buscaram recuperação judicial por orientação advocatícia. Neste último grupo estão 808 clientes, cujas dívidas somadas são de 5,4 bilhões de reais, média individual de 6,6 milhões de reais. São, de fato, grandes produtores. O BB firmou um acordo de cooperação com a Advocacia-Geral da União para combater o que chama de litigância predatória. Diz que tem tentado esclarecer os clientes que, ao entrarem na Justiça com pedido de recuperação, ficarão marcados em todo o sistema financeiro e terão dificuldade de obter empréstimos em qualquer instituição. Isso porque, ao contrário de uma empresa comum, que pode abrir outra firma com novo CNPJ, é o CPF do ruralista que aparece nos processos de recuperação judicial, e CPF não muda (ao menos legalmente). A reclamação contra a ação de advogados levou a Ordem dos Advogados do Brasil a cobrar explicações da presidente da instituição.

Recuperação judicial à parte, o BB traçou um perfil médio dos devedores rurais. Metade é composta de produtores de soja, milho e da bovinocultura e localiza-se no Centro-Oeste e no Sul. São principalmente dessas duas regiões os congressistas da bancada ruralista que têm trabalhado para conseguir adiar o pagamento de dívidas e mandar a conta aos cofres públicos. O deputado Rodolfo Nogueira, do PL de Mato Grosso do Sul, propôs em maio rolar dívidas de devedores rurais do seu estado por dez anos, além de três de carência. Soa a legislar em causa própria. Na campanha de 2022, Nogueira informou à Justiça Eleitoral possuir 497 toneladas de soja, avaliadas na época em 1,4 milhão de reais. Tinha também 127 mil reais no Banco do Brasil.

O texto final da lei com linha de crédito especial de 30 bilhões de reais é de autoria do deputado gaúcho Afonso Hamm, do PP. Na última eleição, Hamm declarou ter seis propriedades de terra. O projeto que coube a ele relatar e dar a cara final tinha sido proposto em 2023 pelo colega cearense Domingos Neto, do PSD, para atender prioritariamente pequenos produtores e pescadores afetados pela seca até 2020. Hamm mudou o perfil dos favorecidos e esticou até junho de 2025 as dívidas abrangidas.

O senador Luiz Carlos Heinze, conterrâneo e colega de partido de Hamm, apresentou, em fevereiro, uma lei para securitizar dívidas rurais de produtores de áreas atingidas por calamidade pública ou por perdas causadas por fatores climáticos até este ano. Heinze é um dos maiores expoentes da bancada ruralista. Ao eleger-se em 2019, declarou à Justiça ser proprietário de 24 terras nuas. Sua proposta de securitização foi aprovada em maio na Comissão de Agricultura do Senado com parecer favorável do senador gaúcho Hamilton Mourão, do Republicanos, vice-presidente de Bolsonaro. A palavra está agora com a Comissão de Assuntos Econômicos.

O Banco do Brasil é o segundo maior do País em volume de ativos e o quinto em clientes. Entre estes estão Bolsonaro, Eduardo e o juiz Alexandre de Moraes, do STF. O salário do magistrado, de 46 mil reais brutos e 30 mil líquidos, é depositado na instituição. O monitoramento permanente feito pela área de segurança do banco identificou acesso indevido à conta de Moraes por cinco funcionários, após os EUA o terem enquadrado na Lei Magnitsky, que obriga empresas estadunidenses a banir quem o governo quer, do contrário elas próprias podem ser castigadas. A espada de Tio Sam saiu da bainha graças a Eduardo e a Paulo Figueiredo, neto do último general-ditador brasileiro, tudo com a intenção de impedir Bolsonaro de ser julgado a partir de 2 de setembro. A sanção ainda não surgiu efeito. Outro integrante do Supremo, Flávio Dino, baixou um despacho que bota os bancos numa sinuca. Caso apliquem sanção de um país estrangeiro, terão de se haver com o Tribunal. O vídeo de Eduardo surgiu dois dias depois, no embalo de uma campanha da extrema-direita nas redes sociais contra o BB.

Não é a única sabotagem contra a instituição planejada pelo bolsonarismo. O lucro do BB despencou neste ano e uma das duas explicações é o calote recorde de produtores rurais. A instituição é responsável por metade dos empréstimos a agropecuaristas. De cada 3 reais da carteira de crédito, 1 real foi para eles, um total de 404 bilhões de reais. O agronegócio, como se sabe, é bolsonarista raiz. Na cúpula do banco, há quem desconfie que a inadimplência é uma ação orquestrada de ruralistas interessados em prejudicar o governo. Seus dirigentes dizem em público que ela resulta de queda dos preços das commodities e da ação de advogados espertalhões, que têm aconselhado médios e grandes produtores a ir à Justiça pedir recuperação judicial e, dessa maneira, obter autorização para não pagar débitos. “A inadimplência (do agronegócio) vem pressionando os nossos resultados, elevando a necessidade das nossas provisões”, comentou a presidente do BB, Tarciana Medeiros, em agosto, ao anunciar o balanço do segundo trimestre. Uma situação que continua, prosseguiu ela, e fará o lucro anual encolher entre 32% e 43%.

Enquanto isso, a poderosa bancada ruralista no Congresso faz andar leis para espetar nos cofres públicos, ou melhor, nas costas dos contribuintes a fatura do calote. Propõe rolar dívidas do agro ou securitizá-las, que significa converter o débito em papéis negociáveis no mercado financeiro e lastreados no Tesouro Nacional, ou seja, o papagaio pode cair no colo do Estado. O projeto mais avançado para realizar o sonho da turma foi aprovado em julho na Câmara dos Deputados e está no Senado. Cria uma linha de 30 bilhões de reais, com verba do Fundo Social do Pré-Sal, para socorrer por dez anos os endividados. É sempre bom lembrar: os donos de terras pagam quantias ridículas pela imensidão que controlam. Cada um recolheu 1,7 mil reais, em média, de Imposto Territorial Rural no ano passado. “É muito baixo o ITR. Estamos falando com alguns prefeitos sobre como equacionar isso”, afirmou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em entrevista ao jornalista Luis Nassif, na qual apontou um “ataque” do bolsonarismo ao Banco do Brasil tanto no front “dívidas” quanto no do incentivo a saques.

O ataque levou funcionários e simpatizantes da instituição a promover manifestações na porta de agências em algumas cidades, em 27 de agosto. “Quando alguém espalha que um banco desse porte está quebrado, assume a responsabilidade por possíveis consequências gravíssimas. Isso pode gerar pânico nos correntistas e causar exatamente o problema que dizem denunciar. É um ato de irresponsabilidade política e econômica”, afirma o deputado Reimont, do PT do Rio de Janeiro, bancário de carreira e presente em um ato em Brasília.

Um representante do sistema financeiro que atua na capital federal comentou recentemente, em uma reunião com parlamentares, que o pior a acontecer em decorrência da campanha bolsonarista seria uma corrida bancária para sacar dinheiro. O perigo foi apontado pelo BB, pelo Banco Central, pela Advocacia-Geral da União e pelo líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, em documentos enviados à Polícia Federal e ao Supremo, que pedem a abertura de um inquérito para investigar o crime previsto na Lei do Colarinho Branco.

A denúncia do Banco do Brasil, que levou a AGU a acionar a PF, identificou que a campanha começou um dia após a decisão de Dino sobre o risco de os bancos cumprirem as sanções trumpistas à revelia das regras nacionais. Um vídeo no YouTube do canal bolsonarista AuriVerde Brasil mostrou um advogado, Jeffrey Chiquini, a declarar: “O Banco do Brasil é 51% estatal, o Banco do Brasil vai cumprir a decisão do Flávio Dino e o Banco do Brasil vai ser sancionado pela Lei Magnitsky, e vai ser desligado do sistema Swift global. Tirem imediatamente seu dinheiro do Banco do Brasil porque ele será sancionado, isso é uma certeza”. Chiquini defende no Supremo um réu golpista, Filipe Martins, assessor de assuntos internacionais de Bolsonaro na Presidência. Ainda em 19 de agosto, escreveu no ex-Twitter: “Meu conselho a você que tem conta no Banco do Brasil, tire seu dinheiro de lá”. O post tinha mais de 1 milhão de visualizações antes de ser apagado.

Na mesma rede social, as páginas bolsonaristas Vox Liberdade e Revista Timeline publicaram uma suposta fuga de recursos das agências do Banco do Brasil nos EUA. Em um grupo de WhatsApp de gerentes da instituição, um deles contou que um cliente havia retirado 3,5 milhões de reais. O “conselho” de Chiquini foi reproduzido no Instagram, no perfil de um apoiador do deputado Nikolas Ferreira, do PL mineiro. “Os fatos, como se vê, são gravíssimos. E as possíveis e indesejadas consequências também, caso não sejam imediatamente prevenidas, evitadas e severamente punidas”, anota a denúncia do Banco do Brasil. “Observa-se uma ação articulada de disparo massivo de publicações que buscam aterrorizar a sociedade com a perspectiva iminente de um colapso no sistema financeiro nacional”, ressalta a AGU, ao requerer providências à PF.

Na representação ao Supremo, Lindbergh Farias pediu investigação de dois colegas deputados. Eduardo Bolsonaro, em razão do vídeo de 20 de agosto no YouTube visualizado mais de 500 mil vezes, e Gustavo Gayer, do PL de Goiás. “Tirem seu dinheiro dos bancos. Moraes vai quebrar o Brasil”, havia escrito Gayer no ex-Twitter. Arrependeu-se como Chiquini e apagou depois, talvez por ter sido informado do batom na cueca contra si. O post tinha tido mais de 250 mil visualizações. “O tipo penal em questão é formal, não exigindo resultado material. A simples divulgação da informação falsa com potencialidade lesiva já configura o crime”, afirma a representação de Farias. “A conduta também pode enquadrar-se na Lei nº 1.521/1951, que trata dos crimes contra a economia popular”, prossegue a papelada dirigida a Moraes, por ser o juiz o relator do inquérito contra Bolsonaro e Eduardo por coação do STF em parceria com os EUA. Espera-se que o magistrado encaminhe o caso à PF e à Procuradoria-Geral da República, para apurações.

No relatório final da PF sobre a coação, há informações interessantes sobre dois correntistas do Banco do Brasil: Bolsonaro e Eduardo. Na eleição de 2022, o então presidente havia declarado um patrimônio de 2,3 milhões de reais, dos quais 315 mil mantidos em uma conta na instituição. Ele tornou-se um ricaço após deixar o poder. Entre 2023 e 2024, arrecadou 19 milhões de reais em doações de apoiadores para supostamente pagar os advogados. Até junho deste ano, tinha gastado 4,5 milhões com Celso Vilardi, seu defensor na ação penal por tentativa de golpe, 3,3 milhões com Paulo Amador da Cunha Bueno e quantia igual com Daniel Tesser.

Com a mesma verba das doações, o capitão enviou 2 milhões de reais de mesada a Eduardo, o conspirador. O deputado havia declarado patrimônio de 1,6 milhão na eleição de 2022, dos quais 600 mil depositados numa conta no Banco do Brasil. Autoexilou-se em fevereiro passado na pátria de Trump e, após receber a bolada do pai, gastou 1,6 milhão de reais na compra de dólares. O dinheiro foi enviado a um banco na cidade de São Francisco, no estado da Califórnia. Em Washington, circula a informação de que um estrategista e colaborador trumpista, Jason Miller, é um dos lobistas mais bem pagos dos EUA na atualidade, com cachê de 50 mil dólares mensais, e que tem colaborado com o filho 03 na obtenção de sanções ao Brasil. Seria ele remunerado com dinheiro enviado por Bolsonaro? Em 2021, Miller esteve no Brasil, e encontrou o então presidente no Palácio da Alvorada. Foi preso por algumas horas pela Polícia Federal por ordem de Moraes.

Descontado o que gastou com advogados, com o filho e com um repasse de 2 milhões à esposa Michelle, Bolsonaro embolsou 4 milhões de reais, recursos que tem usado para esbaldar-se como rentista e lucrar com o juro alto do Banco Central. A taxa do BC começou a subir em setembro de 2024. Estava em 10% anuais e chegou a 15% em junho passado. Esse foi o outro motivo para a queda de 40% do lucro do BB no primeiro semestre. As pequenas e médias empresas sentiram a paulada do crédito mais caro. O outro motivo é o setor rural. “A gente está no maior nível de inadimplência do agro na história”, declarou Tarciana Medeiros em agosto.

De 2020 a 2023, o atraso no pagamento de dívidas agropecuárias foi de 1% ou menos. Em 2024, pulou para 2,4%. Neste ano, para 3,4%. “Nem nas previsões mais pessimistas prevíamos isso”, disse a executiva. São 20 mil caloteiros rurais, dos quais 74% nunca tinham tido pagamentos atrasados até 2023. Detalhe: é da agropecuária que o banco cobra os menores spreads, 4%. Das empresas em geral cobra 5% e das pessoas físicas, 13%. Depois de três anos seguidos de lucro recorde e acima de 30 bilhões de reais, agora o saldo ficará entre 21 bilhões e 25 bilhões, conforme as projeções internas.

Uma decisão do Conselho Monetário Nacional em vigor desde janeiro complicou as coisas. Os bancos precisam separar recursos para cobrir perdas esperadas. Até então, o provisionamento era feito quando o calote se consumava. No caso do agronegócio, o Banco do Brasil tem sido capaz de identificar as perdas esperadas, daí fazer provisões mais volumosas. Quanto maior a provisão, menor o lucro. Desde que a crise de pagamentos do setor rural ficou explícita, na divulgação do resultado do primeiro trimestre, em maio, o valor das ações da instituição caiu de 25 para 20 reais. Seu valor de mercado recuou cerca de 28 bilhões de reais. A instituição tem 1,5 milhão de acionistas, e o governo é o maior deles, com 50% do capital.

No embalo da crise do agro, o vice-presidente de Agronegócios e Agricultura Familiar foi trocado em agosto. Saiu um funcionário de carreira, Luiz Gustavo Braz Lage, no banco desde 1981, entrou o agrônomo Gilson Bittencourt, com passagens por vários ministérios dos governos Lula e Dilma Rousseff. Antes disso, a diretoria já havia experimentado várias substituições. O atual ocupante do cargo, Alberto Martinhago Vieira, é o quarto na atual gestão.

Tarciana Medeiros tem dito que o banco conhece o perfil dos agropecuaristas inadimplentes, em especial daqueles que buscaram recuperação judicial por orientação advocatícia. Neste último grupo estão 808 clientes, cujas dívidas somadas são de 5,4 bilhões de reais, média individual de 6,6 milhões de reais. São, de fato, grandes produtores. O BB firmou um acordo de cooperação com a Advocacia-Geral da União para combater o que chama de litigância predatória. Diz que tem tentado esclarecer os clientes que, ao entrarem na Justiça com pedido de recuperação, ficarão marcados em todo o sistema financeiro e terão dificuldade de obter empréstimos em qualquer instituição. Isso porque, ao contrário de uma empresa comum, que pode abrir outra firma com novo CNPJ, é o CPF do ruralista que aparece nos processos de recuperação judicial, e CPF não muda (ao menos legalmente). A reclamação contra a ação de advogados levou a Ordem dos Advogados do Brasil a cobrar explicações da presidente da instituição.

Recuperação judicial à parte, o BB traçou um perfil médio dos devedores rurais. Metade é composta de produtores de soja, milho e da bovinocultura e localiza-se no Centro-Oeste e no Sul. São principalmente dessas duas regiões os congressistas da bancada ruralista que têm trabalhado para conseguir adiar o pagamento de dívidas e mandar a conta aos cofres públicos. O deputado Rodolfo Nogueira, do PL de Mato Grosso do Sul, propôs em maio rolar dívidas de devedores rurais do seu estado por dez anos, além de três de carência. Soa a legislar em causa própria. Na campanha de 2022, Nogueira informou à Justiça Eleitoral possuir 497 toneladas de soja, avaliadas na época em 1,4 milhão de reais. Tinha também 127 mil reais no Banco do Brasil.