quarta-feira, 5 de novembro de 2025

A legitimação da chacina pela opinião pública

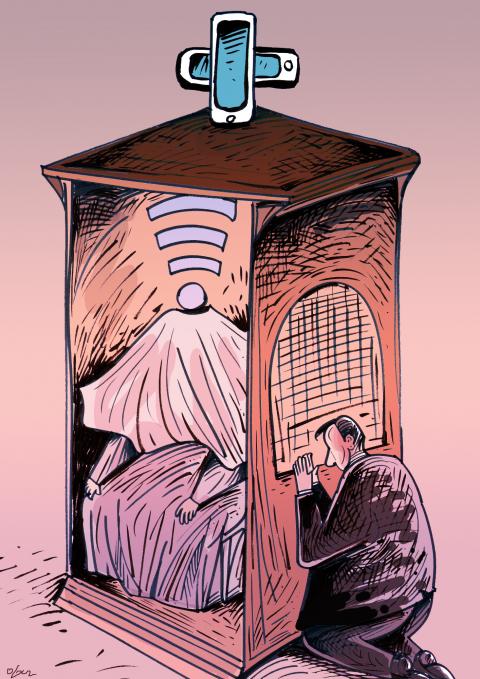

Em 28 de outubro de 2025, vimos um novo marco da violência policial no Brasil: superando em número de mortos da chacina do Carandiru, a “megaoperação” no Rio de Janeiro, realizada a céu aberto, com imagens de drones e helicópteros, um enorme efetivo policial com armamento de confronto militar, foi longamente planejada pelas forças de segurança pública fluminenses para fazer do massacre de jovens negros e periféricos um espetáculo político macabro.

Na manhã seguinte, logo após a população dos complexos do Alemão e da Penha enfileirar na praça os corpos dos civis mortos pela polícia e deixados na mata – boa parte deles com sinais de execução sumária –, o governador Claudio Castro e o secretário de segurança pública, em coletiva de imprensa, classificavam a operação como “um sucesso”.

Como uma operação que chocou o mundo, transformou o local onde vivem mais de 100 mil pessoas em cenário de guerra, resultou em 121 mortes (117 civis e 4 policiais), cumpriu uma parcela pequena dos mandados de prisão expedidos e apreendeu uma pequena quantidade de armas pode ser considerada um sucesso pelo governador e seus agentes de segurança?

A resposta a esse questionamento veio com as pesquisas de opinião realizadas ao final da semana: levantamento realizado pelo instituto AtlasIntel e divulgado na sexta-feira (31/10) demonstrou apoio de 62,2% dos cariocas à operação policial, contra 34,2% de desaprovação. No restante do Brasil, a operação também foi aprovada pela maioria dos respondentes (55,2%), enquanto 42,3% desaprovavam. Embora sejam levantados questionamentos sobre a metodologia dessa pesquisa, o índice de aprovação entre os moradores das favelas cariocas é chocante: 87,6% disseram apoiar a operação policial.

No dia seguinte, o instituto Datafolha divulgou pesquisa de opinião realizada na cidade do Rio de Janeiro e região metropolitana segundo a qual 57% concordavam (parcial ou totalmente) com a declaração do governador de que a operação “foi um sucesso”, contra 39% de discordância. Na mesma pesquisa, 48% dos respondentes avaliaram que a operação que resultou na morte de 121 pessoas foi muito bem executada e, somente 24% afirmaram que foi mal executada pela polícia.

É possível dizer, a partir desses levantamentos, que a Operação Contenção, esse espetáculo macabro, foi “um sucesso” político para o governador Claudio Castro e para a extrema-direita no Brasil. Ao campo progressista e engajado com os direitos humanos, impõe-se a obrigação de questionar: por que a população, principalmente aquela que sofre diretamente com a violência das instituições, tem alto grau de concordância com a letalidade policial extrema?

Por óbvio, a explicação não é única, nem simples. O criminólogo argentino Alejando Alagia, por exemplo, aponta a relação entre o tratamento punitivo estatal contemporâneo e a solução sacrificial das sociedades primitivas, sustentando que, na civilização, a partir da crença de que um mal deve ser respondido com outro equivalente, o Estado escolhe os indivíduos vulneráveis ao tratamento sacrificial. No entanto, e sem desconsiderar as discussões acadêmicas que partem da sociologia do genocídio, da antropologia política e da psicanálise, o que se pretende nesse curto texto é provocar o leitor a refletir sobre a legitimação do massacre a partir da economia política, sua relação com as políticas de “segurança pública” apregoadas pela extrema-direita e o medo do crime sentido pela população.

O projeto da extrema-direita brasileira contemporânea articula-se em torno do conservadorismo, da idolatria do mercado e do armamentismo. Nesse espectro político, onde se situa o governador do Rio de Janeiro, argumenta-se que somente o livre mercado seria capaz de garantir a liberdade individual, devendo o Estado limitar-se exclusivamente a preservar a ordem institucional necessária. Sob a égide político-econômica neoliberal, reina a ideologia da austeridade fiscal e o Estado é cada vez menos capaz de alcançar as políticas públicas que setores significativos do eleitorado exigem, como saúde, educação, moradia, emprego etc.

Tanto o incremento e maior grau de organização da violência criminal quanto a truculência e intensidade das respostas punitivas estatais são decorrentes dos deslocamentos do mercado de trabalho no contexto do capitalismo tardio: um mercado que, segundo Jock Young, “exclui a participação do trabalhador mas estimula a voracidade do consumidor” e um capitalismo que, como diz, Debora Pastana “se multiplica financeiramente e que, por isso mesmo, descarta a força de trabalho como nunca havia feito antes”.

Zaffaroni tem argumentado que a reprodução da delinquência é multifuncional aos interesses neoliberais, promovendo a maior demanda por punição; debilitando o sentimento de comunidade; legitimando a imagem de guerra; desorientando e condicionando a atuação dos governos populares e; imunizando o poder punitivo hegemônico e informal.

O Estado, enfraquecido diante do poder do capital e movendo-se conforme os interesses deste último, se amolda mais e mais ao modelo de Estado policial. Se não pode cumprir a função de regulação social, o Estado neoliberal dissemina, sustenta e se aproveita do sentimento de insegurança e de medo do crime, que passam ao primeiro plano das preocupações políticas.

Pesquisas de opinião realizadas tanto pela AtlasIntel quanto pela Genial/Quaest no segundo semestre de 2025 trazem a segurança pública e a criminalidade como as maiores preocupações dos brasileiros, em trajetória crescente. A insegurança sentida pela população não é irracional, nem apenas resultado de manipulação midiática: de fato, a vida de milhões de brasileiros é cotidianamente afetada pelo crime, sejam os pequenos delitos patrimoniais, seja a atuação das facções nos territórios e, diante da permanência dos problemas, tende a apoiar respostas imediatistas e simplistas.

Diante da importância do medo do crime na vida dos brasileiros, a agenda da segurança é incorporada como uma das principais fontes de capital e disputa política. O populismo punitivo se incorpora às estruturas sociais, reconfigura o poder penal, promove discursos de ódio voltados contra o desviante e o apoio a medidas extremas em nome do controle do crime.

Após a chacina promovida pelo governo do Rio de Janeiro, a extrema direita no Congresso Nacional ou nos governos de outros estados busca capitalizar politicamente o evento com a retórica de “narcoterrorismo” e a pressão para o recrudescimento da legislação penal e das práticas policiais.

É especialmente importante, e também urgente, olhar para as formas de consolidação do populismo neste momento em que as ameaças autoritárias pairam, de forma evidente, sobre Brasil.

À classe política comprometida com a democracia, assim como a todo o espectro progressista da população, é necessária uma tomada de posição: a democracia deve ser pensada de forma “maximalista”, sem espaços para exclusão dos marginalizados e criminalizados. É preciso se posicionar abertamente contra a violência empreendida pelas forças de segurança, mas também contra o projeto de controle e encarceramento massivo em curso contra qualquer discurso pautado na criminalização como resposta simbólica aos problemas sociais.

É imprescindível implementar propostas que promovam, de fato, a segurança dos cidadãos e reduzam o sentimento de medo do crime experienciado cotidianamente pela população, sem violar os direitos dos desviantes.

Mais do que isso, é vital apresentar um projeto de superação do neoliberalismo e, nesse momento de instabilidade, catalisar os movimentos emancipatórios que começam a despertar.

Na manhã seguinte, logo após a população dos complexos do Alemão e da Penha enfileirar na praça os corpos dos civis mortos pela polícia e deixados na mata – boa parte deles com sinais de execução sumária –, o governador Claudio Castro e o secretário de segurança pública, em coletiva de imprensa, classificavam a operação como “um sucesso”.

Como uma operação que chocou o mundo, transformou o local onde vivem mais de 100 mil pessoas em cenário de guerra, resultou em 121 mortes (117 civis e 4 policiais), cumpriu uma parcela pequena dos mandados de prisão expedidos e apreendeu uma pequena quantidade de armas pode ser considerada um sucesso pelo governador e seus agentes de segurança?

A resposta a esse questionamento veio com as pesquisas de opinião realizadas ao final da semana: levantamento realizado pelo instituto AtlasIntel e divulgado na sexta-feira (31/10) demonstrou apoio de 62,2% dos cariocas à operação policial, contra 34,2% de desaprovação. No restante do Brasil, a operação também foi aprovada pela maioria dos respondentes (55,2%), enquanto 42,3% desaprovavam. Embora sejam levantados questionamentos sobre a metodologia dessa pesquisa, o índice de aprovação entre os moradores das favelas cariocas é chocante: 87,6% disseram apoiar a operação policial.

No dia seguinte, o instituto Datafolha divulgou pesquisa de opinião realizada na cidade do Rio de Janeiro e região metropolitana segundo a qual 57% concordavam (parcial ou totalmente) com a declaração do governador de que a operação “foi um sucesso”, contra 39% de discordância. Na mesma pesquisa, 48% dos respondentes avaliaram que a operação que resultou na morte de 121 pessoas foi muito bem executada e, somente 24% afirmaram que foi mal executada pela polícia.

É possível dizer, a partir desses levantamentos, que a Operação Contenção, esse espetáculo macabro, foi “um sucesso” político para o governador Claudio Castro e para a extrema-direita no Brasil. Ao campo progressista e engajado com os direitos humanos, impõe-se a obrigação de questionar: por que a população, principalmente aquela que sofre diretamente com a violência das instituições, tem alto grau de concordância com a letalidade policial extrema?

Por óbvio, a explicação não é única, nem simples. O criminólogo argentino Alejando Alagia, por exemplo, aponta a relação entre o tratamento punitivo estatal contemporâneo e a solução sacrificial das sociedades primitivas, sustentando que, na civilização, a partir da crença de que um mal deve ser respondido com outro equivalente, o Estado escolhe os indivíduos vulneráveis ao tratamento sacrificial. No entanto, e sem desconsiderar as discussões acadêmicas que partem da sociologia do genocídio, da antropologia política e da psicanálise, o que se pretende nesse curto texto é provocar o leitor a refletir sobre a legitimação do massacre a partir da economia política, sua relação com as políticas de “segurança pública” apregoadas pela extrema-direita e o medo do crime sentido pela população.

O projeto da extrema-direita brasileira contemporânea articula-se em torno do conservadorismo, da idolatria do mercado e do armamentismo. Nesse espectro político, onde se situa o governador do Rio de Janeiro, argumenta-se que somente o livre mercado seria capaz de garantir a liberdade individual, devendo o Estado limitar-se exclusivamente a preservar a ordem institucional necessária. Sob a égide político-econômica neoliberal, reina a ideologia da austeridade fiscal e o Estado é cada vez menos capaz de alcançar as políticas públicas que setores significativos do eleitorado exigem, como saúde, educação, moradia, emprego etc.

Tanto o incremento e maior grau de organização da violência criminal quanto a truculência e intensidade das respostas punitivas estatais são decorrentes dos deslocamentos do mercado de trabalho no contexto do capitalismo tardio: um mercado que, segundo Jock Young, “exclui a participação do trabalhador mas estimula a voracidade do consumidor” e um capitalismo que, como diz, Debora Pastana “se multiplica financeiramente e que, por isso mesmo, descarta a força de trabalho como nunca havia feito antes”.

Zaffaroni tem argumentado que a reprodução da delinquência é multifuncional aos interesses neoliberais, promovendo a maior demanda por punição; debilitando o sentimento de comunidade; legitimando a imagem de guerra; desorientando e condicionando a atuação dos governos populares e; imunizando o poder punitivo hegemônico e informal.

O Estado, enfraquecido diante do poder do capital e movendo-se conforme os interesses deste último, se amolda mais e mais ao modelo de Estado policial. Se não pode cumprir a função de regulação social, o Estado neoliberal dissemina, sustenta e se aproveita do sentimento de insegurança e de medo do crime, que passam ao primeiro plano das preocupações políticas.

Pesquisas de opinião realizadas tanto pela AtlasIntel quanto pela Genial/Quaest no segundo semestre de 2025 trazem a segurança pública e a criminalidade como as maiores preocupações dos brasileiros, em trajetória crescente. A insegurança sentida pela população não é irracional, nem apenas resultado de manipulação midiática: de fato, a vida de milhões de brasileiros é cotidianamente afetada pelo crime, sejam os pequenos delitos patrimoniais, seja a atuação das facções nos territórios e, diante da permanência dos problemas, tende a apoiar respostas imediatistas e simplistas.

Diante da importância do medo do crime na vida dos brasileiros, a agenda da segurança é incorporada como uma das principais fontes de capital e disputa política. O populismo punitivo se incorpora às estruturas sociais, reconfigura o poder penal, promove discursos de ódio voltados contra o desviante e o apoio a medidas extremas em nome do controle do crime.

Após a chacina promovida pelo governo do Rio de Janeiro, a extrema direita no Congresso Nacional ou nos governos de outros estados busca capitalizar politicamente o evento com a retórica de “narcoterrorismo” e a pressão para o recrudescimento da legislação penal e das práticas policiais.

É especialmente importante, e também urgente, olhar para as formas de consolidação do populismo neste momento em que as ameaças autoritárias pairam, de forma evidente, sobre Brasil.

À classe política comprometida com a democracia, assim como a todo o espectro progressista da população, é necessária uma tomada de posição: a democracia deve ser pensada de forma “maximalista”, sem espaços para exclusão dos marginalizados e criminalizados. É preciso se posicionar abertamente contra a violência empreendida pelas forças de segurança, mas também contra o projeto de controle e encarceramento massivo em curso contra qualquer discurso pautado na criminalização como resposta simbólica aos problemas sociais.

É imprescindível implementar propostas que promovam, de fato, a segurança dos cidadãos e reduzam o sentimento de medo do crime experienciado cotidianamente pela população, sem violar os direitos dos desviantes.

Mais do que isso, é vital apresentar um projeto de superação do neoliberalismo e, nesse momento de instabilidade, catalisar os movimentos emancipatórios que começam a despertar.

Segurança pede mais do que torneio verbal

Peço desculpas por começar simplificando. Uma política de segurança que prioriza a morte é condenável. Mas a ocupação do território pelo crime organizado, oprimindo milhões de pessoas, é intolerável. Como resolver esse problema?

Grande parte da energia social no Brasil foi investida na troca de acusações: fascistas de um lado; cúmplices de traficantes do outro. O tiroteio verbal foi tão intenso quanto o barulho ensurdecedor da terça-feira passada no Alemão e na Penha.

O debate é necessário em todos os níveis, mas, concentrado nas acusações mútuas, transforma o sofrimento real dos moradores do morro em mais uma rotineira troca de farpas entre esquerda e direita.

A questão central permanece intocada. Governadores de direita criaram um consórcio às pressas, num movimento nitidamente eleitoral. Sua tese de igualar o tráfico ao terrorismo é um dado importante na geopolítica. Paraguai e Argentina classificaram os traficantes brasileiros como terroristas. É a posição de Trump, que, no momento, tem destruído barcos no Caribe e no Pacífico. Na verdade, é a política do extermínio usando o argumento do terrorismo, algo que, levado às últimas consequências, pode resultar na morte de milhares de inocentes, como aconteceu em Gaza.

A visão dos governadores de direita exclui Norte e Nordeste, por onde passam rotas e existem organizações locais, além de CV e PCC. Tive oportunidade de falar sobre elas em programas em Manaus, onde domina a Família do Norte, e Fortaleza, onde prevalecem Os Defensores do Estado.

A melhor saída é a integração com o governo federal, cujos instrumentos são indispensáveis: PF, Receita, Polícia Rodoviária, Forças Armadas.

É preciso vencer a resistência à integração para chegar a uma política de segurança que, pela eficácia e transparência, convença os dois lados da batalha ideológica.

Como resolver o problema da reconquista do território? Inteligência, dizem alguns. Tudo bem, inteligência é essencial. Asfixia financeira. Ok. Mas há duas questões que inteligência e asfixia financeira não resolvem. Os traficantes têm fuzis, pistolas, drones e, em alguns casos, metralhadoras .30. O domínio territorial com taxas sobre tudo — motoboys, comércio, bujões de gás, gatonet — garante mais dinheiro que a própria droga e é inesgotável.

Impossível recuperar território sem algum uso de força, essa sim pode ser inteligente e ponderada. É uma fórmula que deixaria de fora apenas os que querem matanças ou os que se opõem a qualquer intervenção estatal e preferem o statu quo.

A integração entre governos federal, estadual e municipal teria de usar uma força esmagadoramente superior, com o objetivo de fazer com que a resistência seja inviável, e a rendição uma saída racional. Prender e não emboscar. Para isso, seria preciso inteligência, planejamento, trabalho psicológico com bombardeio de panfletos e um cuidado especial com a tática de utilizar a população como escudo.

Muita gente acredita que os traficantes não se rendem. Não parece verdadeiro. Há vídeos de traficantes querendo se render, relatos de mães que foram à mata chamadas pelos filhos querendo negociar a rendição — enfim, nem todos são suicidas.

Naturalmente, uma operação desse tipo custa caro. Mais caro ainda o investimento que os governos terão de fazer nas áreas liberadas para que se reintegrem ao Estado de Direito. Mas o preço que as populações dominadas pagam é muito alto, material e psicologicamente. E há também o preço nacional pela inércia. Estaremos vulneráveis a um tipo de populismo baseado na mais tosca repressão, como a que vigora hoje em El Salvador.

Fernando Gabeira

Grande parte da energia social no Brasil foi investida na troca de acusações: fascistas de um lado; cúmplices de traficantes do outro. O tiroteio verbal foi tão intenso quanto o barulho ensurdecedor da terça-feira passada no Alemão e na Penha.

O debate é necessário em todos os níveis, mas, concentrado nas acusações mútuas, transforma o sofrimento real dos moradores do morro em mais uma rotineira troca de farpas entre esquerda e direita.

A questão central permanece intocada. Governadores de direita criaram um consórcio às pressas, num movimento nitidamente eleitoral. Sua tese de igualar o tráfico ao terrorismo é um dado importante na geopolítica. Paraguai e Argentina classificaram os traficantes brasileiros como terroristas. É a posição de Trump, que, no momento, tem destruído barcos no Caribe e no Pacífico. Na verdade, é a política do extermínio usando o argumento do terrorismo, algo que, levado às últimas consequências, pode resultar na morte de milhares de inocentes, como aconteceu em Gaza.

A visão dos governadores de direita exclui Norte e Nordeste, por onde passam rotas e existem organizações locais, além de CV e PCC. Tive oportunidade de falar sobre elas em programas em Manaus, onde domina a Família do Norte, e Fortaleza, onde prevalecem Os Defensores do Estado.

A melhor saída é a integração com o governo federal, cujos instrumentos são indispensáveis: PF, Receita, Polícia Rodoviária, Forças Armadas.

É preciso vencer a resistência à integração para chegar a uma política de segurança que, pela eficácia e transparência, convença os dois lados da batalha ideológica.

Como resolver o problema da reconquista do território? Inteligência, dizem alguns. Tudo bem, inteligência é essencial. Asfixia financeira. Ok. Mas há duas questões que inteligência e asfixia financeira não resolvem. Os traficantes têm fuzis, pistolas, drones e, em alguns casos, metralhadoras .30. O domínio territorial com taxas sobre tudo — motoboys, comércio, bujões de gás, gatonet — garante mais dinheiro que a própria droga e é inesgotável.

Impossível recuperar território sem algum uso de força, essa sim pode ser inteligente e ponderada. É uma fórmula que deixaria de fora apenas os que querem matanças ou os que se opõem a qualquer intervenção estatal e preferem o statu quo.

A integração entre governos federal, estadual e municipal teria de usar uma força esmagadoramente superior, com o objetivo de fazer com que a resistência seja inviável, e a rendição uma saída racional. Prender e não emboscar. Para isso, seria preciso inteligência, planejamento, trabalho psicológico com bombardeio de panfletos e um cuidado especial com a tática de utilizar a população como escudo.

Muita gente acredita que os traficantes não se rendem. Não parece verdadeiro. Há vídeos de traficantes querendo se render, relatos de mães que foram à mata chamadas pelos filhos querendo negociar a rendição — enfim, nem todos são suicidas.

Naturalmente, uma operação desse tipo custa caro. Mais caro ainda o investimento que os governos terão de fazer nas áreas liberadas para que se reintegrem ao Estado de Direito. Mas o preço que as populações dominadas pagam é muito alto, material e psicologicamente. E há também o preço nacional pela inércia. Estaremos vulneráveis a um tipo de populismo baseado na mais tosca repressão, como a que vigora hoje em El Salvador.

Fernando Gabeira

Paz com justiça

Aceitamos ajuda em informação, intervenção, não. O México é um país soberano. A maneira de construir paz e segurança é com justiça social e um verdadeiro sistema de justiça, onde haja zero impunidade.

Claudia Sheinbaum, presidente do México

Guerra sem fim: a insanidade da segurança no Rio

Um dito atribuído a Albert Einstein afirma: "A definição de insanidade é fazer sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes". É uma descrição perfeita da política falida de segurança pública do Rio de Janeiro.

Vivo na cidade desde 2012 e, nesse tempo, publiquei com frequência, a cada dois ou três anos, reportagens sobre operações policiais em favelas que deixaram um número cada vez maior de mortos. Sempre houve policiais entre as vítimas – e sempre surgiram, logo depois, relatos de execuções cometidas por agentes do Estado.

As imagens da violência circularam pelo mundo inteiro, com manchetes como "Guerra no Rio" – e consolidaram a percepção do Brasil como um país violento e caótico, cuja política e sociedade seriam incapazes de resolver problemas de forma civilizada.

As ações deixaram famílias e comunidades traumatizadas, e sempre se seguiram debates polarizados entre direita e esquerda sobre quem seriam as verdadeiras vítimas desses confrontos: moradores ou policiais?

Essas discussões duravam três ou quatro dias, até que outro assunto ganhasse prioridade — até que uma nova operação policial voltasse a produzir números recordes de mortos e imagens ainda mais brutais.

Foi o que aconteceu nesta semana, quando a tentativa de cumprir diversos mandados de prisão contra líderes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) nos complexos do Alemão e da Penha terminou em desastre, com um número de mortos e feridos que superou de longe tudo o que já se havia visto antes.

Raramente o mundo presenciou cenas tão brutais vindas do Brasil como as dos 50 a 60 corpos seminus alinhados no asfalto, cercados por moradores — entre eles, crianças.

Ao contrário do que afirmam agora políticos da extrema direita, como o governador do Rio, Cláudio Castro, essas não são imagens de sucesso no combate ao crime organizado. São imagens da insanidade!

Um Estado incapaz de cumprir mandados de prisão sem provocar condições de guerra, com mais de uma centena de mortos (inclusive agentes seus), que mergulha uma das maiores metrópoles da América Latina em medo e caos — esse Estado fracassou. Ele abandonou grande parte da sua população pobre ao domínio do crime organizado e, agora, responde apenas com violência.

É a pior das respostas, porque não leva a lugar algum. O site The Intercept resumiu bem: "A pior operação policial do Rio de Janeiro é sempre a próxima.”

Foi em 2010 que os complexos de favelas do Alemão e da Penha, com suas dezenas de milhares de moradores, foram ocupados pela polícia. A maioria dos membros do Comando Vermelho fugiu, e os policiais hastearam a bandeira do Brasil sobre o mar de casas.

Quando as Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) foram instaladas, parecia realmente que o Estado — às vésperas da Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016 — finalmente assumiria responsabilidade pelas enormes áreas pobres das quais esteve ausente por décadas.

Prometia-se não apenas policiamento, mas também desenvolvimento social: educação, saúde, cultura, saneamento — enfim, cidadania. Mas isso nunca veio.

E se confirmou o que muitos observadores haviam previsto: tratava-se apenas de uma encenação para o público internacional e de mais uma promessa vazia. Nunca houve interesse real da classe política em integrar as favelas ao Estado e aos seus serviços. Com o tempo, o financiamento das UPPs foi sendo reduzido até praticamente desaparecer.

Assim, as favelas voltaram ao controle do crime organizado — hoje mais forte do que nunca. A expansão territorial do Comando Vermelho, que já alcança até as profundezas da Amazônia, a quantidade de cocaína que trafica e seu moderno arsenal bélico — agora novamente exposto — são assustadoras.

O CV já não é apenas um cartel de drogas; diversificou seus negócios e impõe o terror a centenas de milhares de brasileiros através do uso sistemático da violência. Que essa organização criminosa, hoje ativa em todo o país, não seja comandada pelos "soldados" do Complexo do Alemão — peças descartáveis facilmente substituíveis — deveria ser óbvio para todos.

Se o Estado quisesse de fato combater o crime organizado (como é seu dever), atacaria suas contas bancárias, seus fluxos de dinheiro, a lavagem através de empresas "legais" e os chefes que vivem em apartamentos de luxo.

Tentaria impedir a compra e o contrabando de armamento pesado, com o qual as facções se fortalecem cada vez mais. E ocuparia de forma permanente os territórios dominados pelo crime, em vez de aparecer neles apenas quando é conveniente. O Estado agiria com inteligência e estratégia — com olhos e ouvidos — em vez de atirar às cegas, movido pela raiva.

Não entrarei aqui em detalhes sobre as diversas denúncias de corrupção que pesam contra o governador Cláudio Castro. Mas o massacre de terça-feira tem, evidentemente, uma dimensão eleitoral.

Grande parte da população do Rio aplaudiu a operação. "Quanto mais bandidos mortos, melhor", dizem muitos. Estão cansados de viver com medo de assaltos e de ouvir explicações sociológicas sobre por que jovens das favelas cometem crimes e muitas vezes ficam impunes — ou por que há tiroteios diários entre facções rivais.

Essas pessoas acreditam que a violência deve ser respondida com mais violência — sem perceber que um Estado nunca pode agir como aqueles que combate, sob pena de se tornar criminoso também.

É provável que essa parcela do eleitorado se incline a apoiar Castro nas eleições para governador no próximo ano, vendo nele um suposto candidato da "lei e da ordem”, apesar das acusações de corrupção. Aliado de Jair Bolsonaro, Castro já tenta explorar politicamente a tragédia, alegando que o governo federal, sob Lula, teria se recusado a apoiar a operação — embora ele sequer tenha feito tal pedido.

Assim, toda discussão necessária sobre uma estratégia realmente eficaz de combate ao crime organizado é sabotada. A população é enganada, levada a acreditar que a guerra contra o crime pode ser vencida dentro das favelas. Na prática, trata-se apenas de ação midiática — uma tentativa de exibir autoridade onde não há inteligência nem eficácia.

É o povo quem paga o preço.

Diz-se com frequência que o Brasil é um país pacífico, que não faz guerra contra outros.

Mas vive, há décadas, em guerra contra si mesmo.

Vivo na cidade desde 2012 e, nesse tempo, publiquei com frequência, a cada dois ou três anos, reportagens sobre operações policiais em favelas que deixaram um número cada vez maior de mortos. Sempre houve policiais entre as vítimas – e sempre surgiram, logo depois, relatos de execuções cometidas por agentes do Estado.

As imagens da violência circularam pelo mundo inteiro, com manchetes como "Guerra no Rio" – e consolidaram a percepção do Brasil como um país violento e caótico, cuja política e sociedade seriam incapazes de resolver problemas de forma civilizada.

As ações deixaram famílias e comunidades traumatizadas, e sempre se seguiram debates polarizados entre direita e esquerda sobre quem seriam as verdadeiras vítimas desses confrontos: moradores ou policiais?

Essas discussões duravam três ou quatro dias, até que outro assunto ganhasse prioridade — até que uma nova operação policial voltasse a produzir números recordes de mortos e imagens ainda mais brutais.

Foi o que aconteceu nesta semana, quando a tentativa de cumprir diversos mandados de prisão contra líderes da facção criminosa Comando Vermelho (CV) nos complexos do Alemão e da Penha terminou em desastre, com um número de mortos e feridos que superou de longe tudo o que já se havia visto antes.

Raramente o mundo presenciou cenas tão brutais vindas do Brasil como as dos 50 a 60 corpos seminus alinhados no asfalto, cercados por moradores — entre eles, crianças.

Ao contrário do que afirmam agora políticos da extrema direita, como o governador do Rio, Cláudio Castro, essas não são imagens de sucesso no combate ao crime organizado. São imagens da insanidade!

Um Estado incapaz de cumprir mandados de prisão sem provocar condições de guerra, com mais de uma centena de mortos (inclusive agentes seus), que mergulha uma das maiores metrópoles da América Latina em medo e caos — esse Estado fracassou. Ele abandonou grande parte da sua população pobre ao domínio do crime organizado e, agora, responde apenas com violência.

É a pior das respostas, porque não leva a lugar algum. O site The Intercept resumiu bem: "A pior operação policial do Rio de Janeiro é sempre a próxima.”

Foi em 2010 que os complexos de favelas do Alemão e da Penha, com suas dezenas de milhares de moradores, foram ocupados pela polícia. A maioria dos membros do Comando Vermelho fugiu, e os policiais hastearam a bandeira do Brasil sobre o mar de casas.

Quando as Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) foram instaladas, parecia realmente que o Estado — às vésperas da Copa do Mundo de 2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016 — finalmente assumiria responsabilidade pelas enormes áreas pobres das quais esteve ausente por décadas.

Prometia-se não apenas policiamento, mas também desenvolvimento social: educação, saúde, cultura, saneamento — enfim, cidadania. Mas isso nunca veio.

E se confirmou o que muitos observadores haviam previsto: tratava-se apenas de uma encenação para o público internacional e de mais uma promessa vazia. Nunca houve interesse real da classe política em integrar as favelas ao Estado e aos seus serviços. Com o tempo, o financiamento das UPPs foi sendo reduzido até praticamente desaparecer.

Assim, as favelas voltaram ao controle do crime organizado — hoje mais forte do que nunca. A expansão territorial do Comando Vermelho, que já alcança até as profundezas da Amazônia, a quantidade de cocaína que trafica e seu moderno arsenal bélico — agora novamente exposto — são assustadoras.

O CV já não é apenas um cartel de drogas; diversificou seus negócios e impõe o terror a centenas de milhares de brasileiros através do uso sistemático da violência. Que essa organização criminosa, hoje ativa em todo o país, não seja comandada pelos "soldados" do Complexo do Alemão — peças descartáveis facilmente substituíveis — deveria ser óbvio para todos.

Se o Estado quisesse de fato combater o crime organizado (como é seu dever), atacaria suas contas bancárias, seus fluxos de dinheiro, a lavagem através de empresas "legais" e os chefes que vivem em apartamentos de luxo.

Tentaria impedir a compra e o contrabando de armamento pesado, com o qual as facções se fortalecem cada vez mais. E ocuparia de forma permanente os territórios dominados pelo crime, em vez de aparecer neles apenas quando é conveniente. O Estado agiria com inteligência e estratégia — com olhos e ouvidos — em vez de atirar às cegas, movido pela raiva.

Não entrarei aqui em detalhes sobre as diversas denúncias de corrupção que pesam contra o governador Cláudio Castro. Mas o massacre de terça-feira tem, evidentemente, uma dimensão eleitoral.

Grande parte da população do Rio aplaudiu a operação. "Quanto mais bandidos mortos, melhor", dizem muitos. Estão cansados de viver com medo de assaltos e de ouvir explicações sociológicas sobre por que jovens das favelas cometem crimes e muitas vezes ficam impunes — ou por que há tiroteios diários entre facções rivais.

Essas pessoas acreditam que a violência deve ser respondida com mais violência — sem perceber que um Estado nunca pode agir como aqueles que combate, sob pena de se tornar criminoso também.

É provável que essa parcela do eleitorado se incline a apoiar Castro nas eleições para governador no próximo ano, vendo nele um suposto candidato da "lei e da ordem”, apesar das acusações de corrupção. Aliado de Jair Bolsonaro, Castro já tenta explorar politicamente a tragédia, alegando que o governo federal, sob Lula, teria se recusado a apoiar a operação — embora ele sequer tenha feito tal pedido.

Assim, toda discussão necessária sobre uma estratégia realmente eficaz de combate ao crime organizado é sabotada. A população é enganada, levada a acreditar que a guerra contra o crime pode ser vencida dentro das favelas. Na prática, trata-se apenas de ação midiática — uma tentativa de exibir autoridade onde não há inteligência nem eficácia.

É o povo quem paga o preço.

Diz-se com frequência que o Brasil é um país pacífico, que não faz guerra contra outros.

Mas vive, há décadas, em guerra contra si mesmo.

IA, energia e… água: o custo invisível da nova revolução digital

Vivemos um período marcado por uma corrida sem precedentes à Inteligência Artificial (IA), uma tecnologia que tem o poder de reconfigurar todo o nosso modelo económico e social. Mas, enquanto nos deixamos cativar pelas suas potencialidades, ignoramos, muitas vezes, os custos reais que a IA está a gerar. Não apenas em termos de energia, mas, de forma ainda mais crítica, no consumo de água potável.

Eric Schmidt, ex-CEO da Google, escreveu recentemente num artigo que o verdadeiro limite da IA já não reside nos chips, mas sim na eletricidade consumida. As estimativas traçam um cenário tão claro quanto inquietante: se o atual ritmo de crescimento se mantiver, os Estados Unidos da América (EUA) poderão precisar de 92 gigawatts adicionais apenas para alimentar os modelos de IA. Se considerarmos que uma central nuclear gera, em média, 1 gigawatt, estamos perante o equivalente à construção de 92 novas centrais.

Mas há um tema ainda mais ausente do debate público e com um impacto significativo: o uso intensivo de água potável para arrefecer os servidores e os data centers que sustentam esta nova economia digital. E não, não estamos a falar de processos circulares, como nas antigas centrais de Sines, onde a água era utilizada para o arrefecimento e depois devolvida ao mar. Falamos, sim, de água potável canalizada diretamente das redes públicas, usada para o arrefecimento dos sistemas operacionais e que, no fim do processo, se evapora totalmente, sem possibilidade de reutilização.

Segundo estimativas recentes, o treino de um único modelo de IA, como o GPT-4, pode levar à evaporação de até 700 mil litros de água potável. E o cenário tende a agravar-se: até 2027, os sistemas de Inteligência Artificial poderão consumir entre 4,2 e 6,6 milhões de metros cúbicos de água — o equivalente ao consumo anual de quatro a seis países da dimensão da Dinamarca, ou a metade do consumo do Reino Unido.

Mais preocupante ainda é o facto de esta sede digital estar a crescer precisamente em regiões sob forte escassez hídrica. Nos EUA, estados como o Arizona, com falta de água crónica, instalaram um total de 26 data centers só desde 2022. Já na Europa, observamos casos como o da Catalunha, que impõe restrições severas ao uso de água por parte de cidadãos e agricultores, mas continua a aprovar centros de dados que consomem milhões de litros.

Enquanto sociedade, parecemos aceitar esta contradição sem qualquer debate. Apenas 41% dos data centers divulgam publicamente o seu consumo de água, protegendo essa informação sob o véu do “segredo comercial”. No entanto, como escreveu recentemente Henrique Raposo, a água não é uma propriedade privada. É um bem público que não pode ser usado de forma indiscriminada por decisões empresariais tomadas à porta fechada.

A transição digital não pode acontecer à margem da sustentabilidade. As empresas tecnológicas têm de ser responsabilizadas, e os decisores públicos têm de legislar com base em critérios ambientais rigorosos, que considerem não apenas a eficiência energética, mas também a hídrica.

Num contexto de emergência climática, talvez devêssemos estar a debater outras questões. Por exemplo, como compatibilizamos a Inteligência Artificial com a sustentabilidade? De que forma regulamos o consumo hídrico desta nova infraestrutura tecnológica? Que alternativas existem — a dessalinização, a reutilização da água ou até mesmo a localização estratégica dos centros de dados em regiões com menor stress hídrico?

A discussão sobre a IA não pode continuar confinada à sua dimensão tecnológica ou económica. Tem de ser, acima de tudo, ecológica, ética e transparente. Mais do que nos perguntarmos se a IA veio para nos roubar o emprego, talvez devêssemos abrir espaço para uma questão mais urgente: vai a IA ficar com a nossa água?

Eric Schmidt, ex-CEO da Google, escreveu recentemente num artigo que o verdadeiro limite da IA já não reside nos chips, mas sim na eletricidade consumida. As estimativas traçam um cenário tão claro quanto inquietante: se o atual ritmo de crescimento se mantiver, os Estados Unidos da América (EUA) poderão precisar de 92 gigawatts adicionais apenas para alimentar os modelos de IA. Se considerarmos que uma central nuclear gera, em média, 1 gigawatt, estamos perante o equivalente à construção de 92 novas centrais.

Mas há um tema ainda mais ausente do debate público e com um impacto significativo: o uso intensivo de água potável para arrefecer os servidores e os data centers que sustentam esta nova economia digital. E não, não estamos a falar de processos circulares, como nas antigas centrais de Sines, onde a água era utilizada para o arrefecimento e depois devolvida ao mar. Falamos, sim, de água potável canalizada diretamente das redes públicas, usada para o arrefecimento dos sistemas operacionais e que, no fim do processo, se evapora totalmente, sem possibilidade de reutilização.

Segundo estimativas recentes, o treino de um único modelo de IA, como o GPT-4, pode levar à evaporação de até 700 mil litros de água potável. E o cenário tende a agravar-se: até 2027, os sistemas de Inteligência Artificial poderão consumir entre 4,2 e 6,6 milhões de metros cúbicos de água — o equivalente ao consumo anual de quatro a seis países da dimensão da Dinamarca, ou a metade do consumo do Reino Unido.

Mais preocupante ainda é o facto de esta sede digital estar a crescer precisamente em regiões sob forte escassez hídrica. Nos EUA, estados como o Arizona, com falta de água crónica, instalaram um total de 26 data centers só desde 2022. Já na Europa, observamos casos como o da Catalunha, que impõe restrições severas ao uso de água por parte de cidadãos e agricultores, mas continua a aprovar centros de dados que consomem milhões de litros.

Enquanto sociedade, parecemos aceitar esta contradição sem qualquer debate. Apenas 41% dos data centers divulgam publicamente o seu consumo de água, protegendo essa informação sob o véu do “segredo comercial”. No entanto, como escreveu recentemente Henrique Raposo, a água não é uma propriedade privada. É um bem público que não pode ser usado de forma indiscriminada por decisões empresariais tomadas à porta fechada.

A transição digital não pode acontecer à margem da sustentabilidade. As empresas tecnológicas têm de ser responsabilizadas, e os decisores públicos têm de legislar com base em critérios ambientais rigorosos, que considerem não apenas a eficiência energética, mas também a hídrica.

Num contexto de emergência climática, talvez devêssemos estar a debater outras questões. Por exemplo, como compatibilizamos a Inteligência Artificial com a sustentabilidade? De que forma regulamos o consumo hídrico desta nova infraestrutura tecnológica? Que alternativas existem — a dessalinização, a reutilização da água ou até mesmo a localização estratégica dos centros de dados em regiões com menor stress hídrico?

A discussão sobre a IA não pode continuar confinada à sua dimensão tecnológica ou económica. Tem de ser, acima de tudo, ecológica, ética e transparente. Mais do que nos perguntarmos se a IA veio para nos roubar o emprego, talvez devêssemos abrir espaço para uma questão mais urgente: vai a IA ficar com a nossa água?

O retorno do reprimido

No dia 28 de outubro de 2025, a guerra em Gaza matou 104 pessoas. A guerra no Rio de Janeiro matou mais de 120. Acuada pela falência da segurança pública no Brasil, parte da população festejou o massacre, que excedeu chacinas históricas como a do Carandiru, em São Paulo.

Festejou porque apoia a premissa de que “bandido bom é bandido morto”, a mesma por trás da prática crescente de linchamentos a assaltantes, que submete o valor da vida ao valor do patrimônio.

A operação no Rio satisfaz a sede de vingança dos justiceiros. Nada além disso. A guerra ao tráfico, vigente há décadas, não mostrou eficácia no combate ao crime organizado, mais poderoso do que nunca.

Como numa psicanálise, em que o sujeito precisa rememorar sua história para elaborar feridas e traumas que se repetem e prolongam seu sofrimento, uma análise do que ocorreu no Rio não pode ignorar a História que remonta à constituição do Brasil como nação independente de Portugal.

Embora proibida, salvo em casos de crimes militares, a pena de morte é aplicada pelo braço armado do Estado brasileiro, sem inquérito, julgamento ou direito de defesa dos executados. Os mortos, quase sempre, são descendentes de uma população negra escravizada, que foi alforriada e abandonada à própria sorte no fim do século XIX, sem o amparo de qualquer política de saúde, educação, emprego, habitação — os direitos básicos à cidadania, condições mínimas à sobrevivência nas cidades.

Essa força de trabalho foi substituída por um incentivo à imigração em massa de europeus, pelo projeto eugenista de embranquecer o Brasil. Foi obrigada a se aquilombar em favelas e periferias, a inventar estratégias de subsistência real e simbólica, muitas das quais, como a capoeira e o samba, viraram alvo da repressão estatal.

Na dinâmica psíquica, um conteúdo reprimido não desaparece do aparelho mental: ele se mantém latente, sob o limiar da consciência, influenciando o comportamento do sujeito. Quanto maior a repressão, maior a força do reprimido para voltar à tona, como um zumbi que irrompe do jazigo e retorna para nos assombrar.

Na dinâmica social, a violência do retorno do reprimido também é proporcional à violência da repressão. Continua a alimentar sintomas e repetições de traumas que carecem de elaboração.

Diante da brutalidade do real, a única via de elaboração possível é simbólica. Há que se debater, falar, buscar alternativas à estratégia falida de manter o Estado em guerra contra os cidadãos.

Mas as palavras que circulam no léxico cultural brasileiro, hoje, repetem o léxico bélico do governo de Donald Trump. “Narcoterroristas” são as embarcações abatidas nas costas da Colômbia e da Venezuela, matando dezenas de pessoas. “Narcoterroristas” são as mais de cem pessoas mortas no Rio, por autoridades que cometem um genocídio em troca de vantagens eleitorais em 2026.

É o Novo Velho Oeste, normalizando um bang-bang transfronteiriço, onde mais vale atirar antes de perguntar. E o mundo se torna um lugar mais sangrento para todos nós.

Festejou porque apoia a premissa de que “bandido bom é bandido morto”, a mesma por trás da prática crescente de linchamentos a assaltantes, que submete o valor da vida ao valor do patrimônio.

A operação no Rio satisfaz a sede de vingança dos justiceiros. Nada além disso. A guerra ao tráfico, vigente há décadas, não mostrou eficácia no combate ao crime organizado, mais poderoso do que nunca.

Como numa psicanálise, em que o sujeito precisa rememorar sua história para elaborar feridas e traumas que se repetem e prolongam seu sofrimento, uma análise do que ocorreu no Rio não pode ignorar a História que remonta à constituição do Brasil como nação independente de Portugal.

Embora proibida, salvo em casos de crimes militares, a pena de morte é aplicada pelo braço armado do Estado brasileiro, sem inquérito, julgamento ou direito de defesa dos executados. Os mortos, quase sempre, são descendentes de uma população negra escravizada, que foi alforriada e abandonada à própria sorte no fim do século XIX, sem o amparo de qualquer política de saúde, educação, emprego, habitação — os direitos básicos à cidadania, condições mínimas à sobrevivência nas cidades.

Essa força de trabalho foi substituída por um incentivo à imigração em massa de europeus, pelo projeto eugenista de embranquecer o Brasil. Foi obrigada a se aquilombar em favelas e periferias, a inventar estratégias de subsistência real e simbólica, muitas das quais, como a capoeira e o samba, viraram alvo da repressão estatal.

Na dinâmica psíquica, um conteúdo reprimido não desaparece do aparelho mental: ele se mantém latente, sob o limiar da consciência, influenciando o comportamento do sujeito. Quanto maior a repressão, maior a força do reprimido para voltar à tona, como um zumbi que irrompe do jazigo e retorna para nos assombrar.

Na dinâmica social, a violência do retorno do reprimido também é proporcional à violência da repressão. Continua a alimentar sintomas e repetições de traumas que carecem de elaboração.

Diante da brutalidade do real, a única via de elaboração possível é simbólica. Há que se debater, falar, buscar alternativas à estratégia falida de manter o Estado em guerra contra os cidadãos.

Mas as palavras que circulam no léxico cultural brasileiro, hoje, repetem o léxico bélico do governo de Donald Trump. “Narcoterroristas” são as embarcações abatidas nas costas da Colômbia e da Venezuela, matando dezenas de pessoas. “Narcoterroristas” são as mais de cem pessoas mortas no Rio, por autoridades que cometem um genocídio em troca de vantagens eleitorais em 2026.

É o Novo Velho Oeste, normalizando um bang-bang transfronteiriço, onde mais vale atirar antes de perguntar. E o mundo se torna um lugar mais sangrento para todos nós.

Assinar:

Comentários (Atom)