sábado, 26 de agosto de 2017

A banalidade do mal e o esquecimento do bem

Acostumados todo dia a receber notícias de corruptos e canalhas sem escrúpulos, de violências e direitos pisoteados, poderíamos cair na tentação de acreditar que no Brasil não há pessoas boas e honradas. Elas existem, e são a imensa maioria. São elas que mantêm o país de pé, que o fazem funcionar. Graças a elas, conseguimos viver e até manter um fio de esperança.

Enquanto crescia, aqui e no mundo, o monstro da violência, do terrorismo e dos novos nazismos, dois personagens históricos, dois pensadores, ambos mulheres, ambas perseguidas por sua condição de judias, a alemã Hannah Arendt e a húngara Agnes Heller – esta última, inclusive, sobrevivente de um campo de concentração – se transformaram em atualidade. Arendt, após ter peregrinado fugindo da perseguição, conhecedora privilegiada dos horrores do Holocausto e seus verdugos, cunhou o conceito de “banalidade do mal”. Trata-se do perigo, como ocorreu durante o nazismo, de que as pessoas comuns acabem vendo o mal como algo normal, como algo que realizamos por dever ou por simples seguimento de uma ideologia fanática. É a obediência às ordens do tirano, sem medir as suas consequências. O mecanismo que transforma em normal e burocrático os massacres e holocaustos.

Um perigo que hoje se torna tragicamente atual, com o ressurgimento de velhas e novas ideologias de ódio e discriminação dos diferentes. Mas além desse perigo real, que a extrema-direita e as ideologias de várias tendências ressuscitam, existe outro, oposto. À banalidade do mal se opõe, hoje, o chamado “esquecimento do bem”, como se a humanidade estivesse possuída definitivamente pelo mal, sem espaços para a bondade. É o que a pensadora húngara Agnes Heller acaba de recordar a este jornal numa entrevista, em sua casa de Budapeste, ao jornalista Guillermo Altares, quando afirma que hoje, com seus quase 90 anos e depois de ter vivido guerras e exílios, de seu pai ter morrido em Auschwitz e de ela ter se salvado junto com sua mãe, a única fé que lhe resta é que, até no meio do pior inferno, continuam existindo “pessoas boas, capazes de ajudar os demais a se salvarem.”

O esquecimento e o silêncio da existência do bem podem ser, de fato, tão perigosos quanto a banalização do mal, pois acabam com as chances de esperança. Outro judeu, Sigmund Freud, pai da psicanálise, já tinha recordado, em meio aos horrores do nazismo, que o impulso da vida supera o da morte, que é como dizer que o bem acaba vencendo o mal. Do contrário, dizia Freud, o mundo já não existiria.

O Brasil também continua de pé, apesar de todos os tropeços e de todos os seus demônios, graças à grande maioria das pessoas que são honradas e trabalhadoras, que se sacrificam e sofrem sem vender sua consciência. É esse exército que, mesmo furioso com os corruptos e consciente da existência do mal, continua em seu caminho, sem se vender ao deus do derrotismo, buscando seus espaços de felicidade – sua e dos demais. Sem essas pessoas boas e normais, nosso cotidiano seria um inferno. Sem esses milhões de trabalhadores que não se vendem e geralmente sofrem injustiças e penalidades todo dia, nosso cotidiano pararia. Toda vez que acendemos uma luz, abrimos a torneira, pegamos um ônibus, compramos num mercado e encontramos nossas ruas limpas, deveríamos pensar que, por trás disso tudo, existe alguém que está trabalhando de forma honrada e silenciosa para que isso seja possível.

Todos nós já cruzamos algum dia com uma dessas pessoas generosas, capazes de ajudar sem esperar recompensa. É das pessoas boas que fala a filósofa húngara após ter vivido os horrores do mundo. Neste momento, eu não poderia deixar de lembrar que, se hoje estou escrevendo estas linhas, é porque, quando ainda era criança, uma família pagou meus estudos, o que meus pais, professores de escola, não teriam podido fazer. Uma família que não conheci porque preferiu o anonimato. São essas famílias, e não os banalizadores do mal, as verdadeiras construtoras e donas do mundo.

Que não se enganem os corruptos e violentos, pois essas pessoas boas, se quiserem, também podem se rebelar. E nada mais perigoso para os canalhas que a ira dos inocentes. O que seria, por exemplo, das pessoas abastadas das cidades brasileiras se, por exemplo, esses milhões de favelados, deixados à própria sorte, vítimas da banalização da violência, decidissem baixar em massa e incendiá-las? Não é que não haja pessoas de bem. Às vezes, frente ao mal e à injustiça que as rodeia, ao descaramento do mal, dá até vontade de pensar que são boas demais.

Enquanto crescia, aqui e no mundo, o monstro da violência, do terrorismo e dos novos nazismos, dois personagens históricos, dois pensadores, ambos mulheres, ambas perseguidas por sua condição de judias, a alemã Hannah Arendt e a húngara Agnes Heller – esta última, inclusive, sobrevivente de um campo de concentração – se transformaram em atualidade. Arendt, após ter peregrinado fugindo da perseguição, conhecedora privilegiada dos horrores do Holocausto e seus verdugos, cunhou o conceito de “banalidade do mal”. Trata-se do perigo, como ocorreu durante o nazismo, de que as pessoas comuns acabem vendo o mal como algo normal, como algo que realizamos por dever ou por simples seguimento de uma ideologia fanática. É a obediência às ordens do tirano, sem medir as suas consequências. O mecanismo que transforma em normal e burocrático os massacres e holocaustos.

Um perigo que hoje se torna tragicamente atual, com o ressurgimento de velhas e novas ideologias de ódio e discriminação dos diferentes. Mas além desse perigo real, que a extrema-direita e as ideologias de várias tendências ressuscitam, existe outro, oposto. À banalidade do mal se opõe, hoje, o chamado “esquecimento do bem”, como se a humanidade estivesse possuída definitivamente pelo mal, sem espaços para a bondade. É o que a pensadora húngara Agnes Heller acaba de recordar a este jornal numa entrevista, em sua casa de Budapeste, ao jornalista Guillermo Altares, quando afirma que hoje, com seus quase 90 anos e depois de ter vivido guerras e exílios, de seu pai ter morrido em Auschwitz e de ela ter se salvado junto com sua mãe, a única fé que lhe resta é que, até no meio do pior inferno, continuam existindo “pessoas boas, capazes de ajudar os demais a se salvarem.”

O esquecimento e o silêncio da existência do bem podem ser, de fato, tão perigosos quanto a banalização do mal, pois acabam com as chances de esperança. Outro judeu, Sigmund Freud, pai da psicanálise, já tinha recordado, em meio aos horrores do nazismo, que o impulso da vida supera o da morte, que é como dizer que o bem acaba vencendo o mal. Do contrário, dizia Freud, o mundo já não existiria.

O Brasil também continua de pé, apesar de todos os tropeços e de todos os seus demônios, graças à grande maioria das pessoas que são honradas e trabalhadoras, que se sacrificam e sofrem sem vender sua consciência. É esse exército que, mesmo furioso com os corruptos e consciente da existência do mal, continua em seu caminho, sem se vender ao deus do derrotismo, buscando seus espaços de felicidade – sua e dos demais. Sem essas pessoas boas e normais, nosso cotidiano seria um inferno. Sem esses milhões de trabalhadores que não se vendem e geralmente sofrem injustiças e penalidades todo dia, nosso cotidiano pararia. Toda vez que acendemos uma luz, abrimos a torneira, pegamos um ônibus, compramos num mercado e encontramos nossas ruas limpas, deveríamos pensar que, por trás disso tudo, existe alguém que está trabalhando de forma honrada e silenciosa para que isso seja possível.

Todos nós já cruzamos algum dia com uma dessas pessoas generosas, capazes de ajudar sem esperar recompensa. É das pessoas boas que fala a filósofa húngara após ter vivido os horrores do mundo. Neste momento, eu não poderia deixar de lembrar que, se hoje estou escrevendo estas linhas, é porque, quando ainda era criança, uma família pagou meus estudos, o que meus pais, professores de escola, não teriam podido fazer. Uma família que não conheci porque preferiu o anonimato. São essas famílias, e não os banalizadores do mal, as verdadeiras construtoras e donas do mundo.

Que não se enganem os corruptos e violentos, pois essas pessoas boas, se quiserem, também podem se rebelar. E nada mais perigoso para os canalhas que a ira dos inocentes. O que seria, por exemplo, das pessoas abastadas das cidades brasileiras se, por exemplo, esses milhões de favelados, deixados à própria sorte, vítimas da banalização da violência, decidissem baixar em massa e incendiá-las? Não é que não haja pessoas de bem. Às vezes, frente ao mal e à injustiça que as rodeia, ao descaramento do mal, dá até vontade de pensar que são boas demais.

Um País 'mais leve e mais justo'

Um país torna-se cativo e insolúvel quando perde a capacidade de se espantar. Perdendo-a, não reage – e sucumbe à crise e à perda de seus valores fundamentais. Acostuma-se ao caos e faz dele o seu padrão de normalidade.

O Brasil vive este momento, pelo qual já passou a Venezuela, que custou a perceber em que tragédia o chavismo a mergulhava. Quando acordou, era tarde. Faltava até papel higiênico.

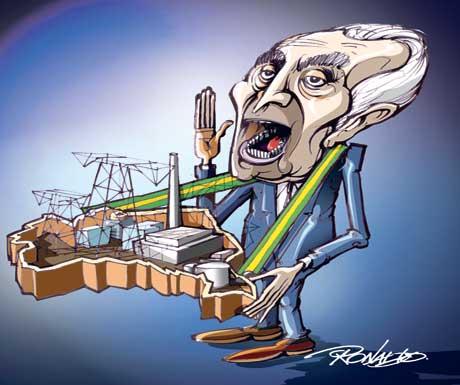

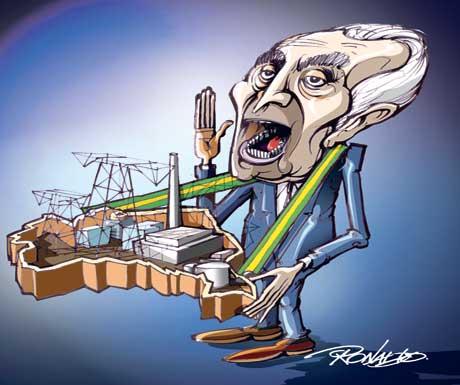

Ontem, o presidente Temer gravou um vídeo para a internet, em que diz que a semana que se encerra “deixou o Brasil mais leve e mais justo”. Que bom: mas como assim?!

Baixaram os índices de criminalidade? Retomou-se o crescimento – e, com ele, o emprego? Avançou o combate à corrupção? As instituições, a começar pela Presidência, resgataram sua credibilidade? Não: mas o governo liberou o Pis-Pasep para os maiores de 62 anos (mulheres) e de 65 anos (homens).

Mais: o BNDES, submetido a uma CPI no Senado e acusado de ter sido um dos carros-chefes da roubalheira da Era PT, abriu linha de crédito para os pequenos e médios empresários. Eis aí o país “mais leve e mais justo”. Ninguém, claro, se espantou com a boa nova.

Os problemas não surgem de repente. Nélson Rodrigues dizia que o subdesenvolvimento não se improvisa; é fruto de longa e penosa elaboração. Se a criminalidade é hoje o drama maior do país – que possui seis entre as dez cidades mais violentas do mundo, segundo a ONU -, há método e propósito nesse desconcerto.

Ao longo dos governos tucanos e petistas – mais neste que naquele, mas em ambos -, vigeu a tese de que o bandido não é um algoz, mas, inversamente, uma vítima da sociedade. Por falta de oportunidade, é desviado pela própria sociedade para o crime. A culpa, portanto, é da sociedade, pagadora de impostos.

A clientela da Lava Jato, nesse sentido, oferece grande contribuição para desfazer tal equívoco. O crime não só não escolhe classe social, como também não tem ideologia. Tem objetivos – e, no caso brasileiro, pela via da impunidade, acumulou meios.

O certo é que, com base naquela falsa premissa, houve, nesse período, toda uma engenharia social para atenuar a legislação penal, de modo a que, somente em última instância, o criminoso viesse a ser efetivamente penalizado – e, mesmo assim, em termos.

Do sistema progressivo de cumprimento de pena, que permite sua redução (ninguém no Brasil a cumpre por inteiro) à audiência de custódia, que liberta criminosos reincidentes presos em flagrante, ao tempo em que pune policiais, inibindo a ação repressora, chegou-se ao atual estado de guerra, com mais de 60 mil assassinatos anuais (o que não inclui os que morrem fora do local do crime).

A polícia é impotente para sanear o quadro e as Forças Armadas, chamadas a intervir no Rio de Janeiro (que, a rigor, é um microcosmo do país), constatam que não têm meios de ir muito longe, já que os recursos orçamentários disponíveis esgotam-se agora, em setembro. Em síntese, Forças Armadas desarmadas.

O governo federal, provavelmente achando que o país está cada vez “mais leve e mais justo”, cortou nada menos que 35% do orçamento do Ministério da Defesa, que já não era grande coisa.

Intervir sem meios presume fracasso prévio da missão, o que resulta em desmoralização das Forças Armadas. Mais uma vitória do crime organizado, que, nas palavras do ministro da Defesa, Raul Jungmann, “capturou o Estado”.

Ele se referia ao Rio, mas o fenômeno é nacional, abrange os três Poderes e é mais visível e palpável em Brasília.

O presidente Temer, diante de um déficit orçamentário de mais de R$ 150 bilhões, decidiu recorrer às privatizações. A medida é correta e tem, neste momento, amplo apoio social.

Mas não basta. É preciso saber como isso se dará, o tempo disponível e a correlação de forças políticas. Não é apenas a esquerda que não quer as privatizações, mas também o espectro partidário fisiológico resiste. O Estado, afinal, tem sido uma mãe para todos.

A esquerda invoca razões de ordem ideológica, mas a devastação que PT e aliados impuseram às estatais mostra que a inspiração foi bem outra. Nesses termos, e nessas condições, acreditar que o governo Temer, acuado por denúncias e em sobressalto permanente diante da expectativa de novas delações, terá meios de empreender, no prazo que lhe resta, o que está prometendo, exige mais que otimismo: exige fé religiosa.

Em meio a esse ambiente, os políticos discutem as regras eleitorais para 2018, na perspectiva de que as mudanças nada mudem e possam garantir o retorno dos de sempre.

O Brasil vive este momento, pelo qual já passou a Venezuela, que custou a perceber em que tragédia o chavismo a mergulhava. Quando acordou, era tarde. Faltava até papel higiênico.

Ontem, o presidente Temer gravou um vídeo para a internet, em que diz que a semana que se encerra “deixou o Brasil mais leve e mais justo”. Que bom: mas como assim?!

Baixaram os índices de criminalidade? Retomou-se o crescimento – e, com ele, o emprego? Avançou o combate à corrupção? As instituições, a começar pela Presidência, resgataram sua credibilidade? Não: mas o governo liberou o Pis-Pasep para os maiores de 62 anos (mulheres) e de 65 anos (homens).

Mais: o BNDES, submetido a uma CPI no Senado e acusado de ter sido um dos carros-chefes da roubalheira da Era PT, abriu linha de crédito para os pequenos e médios empresários. Eis aí o país “mais leve e mais justo”. Ninguém, claro, se espantou com a boa nova.

Os problemas não surgem de repente. Nélson Rodrigues dizia que o subdesenvolvimento não se improvisa; é fruto de longa e penosa elaboração. Se a criminalidade é hoje o drama maior do país – que possui seis entre as dez cidades mais violentas do mundo, segundo a ONU -, há método e propósito nesse desconcerto.

Ao longo dos governos tucanos e petistas – mais neste que naquele, mas em ambos -, vigeu a tese de que o bandido não é um algoz, mas, inversamente, uma vítima da sociedade. Por falta de oportunidade, é desviado pela própria sociedade para o crime. A culpa, portanto, é da sociedade, pagadora de impostos.

A clientela da Lava Jato, nesse sentido, oferece grande contribuição para desfazer tal equívoco. O crime não só não escolhe classe social, como também não tem ideologia. Tem objetivos – e, no caso brasileiro, pela via da impunidade, acumulou meios.

O certo é que, com base naquela falsa premissa, houve, nesse período, toda uma engenharia social para atenuar a legislação penal, de modo a que, somente em última instância, o criminoso viesse a ser efetivamente penalizado – e, mesmo assim, em termos.

Do sistema progressivo de cumprimento de pena, que permite sua redução (ninguém no Brasil a cumpre por inteiro) à audiência de custódia, que liberta criminosos reincidentes presos em flagrante, ao tempo em que pune policiais, inibindo a ação repressora, chegou-se ao atual estado de guerra, com mais de 60 mil assassinatos anuais (o que não inclui os que morrem fora do local do crime).

A polícia é impotente para sanear o quadro e as Forças Armadas, chamadas a intervir no Rio de Janeiro (que, a rigor, é um microcosmo do país), constatam que não têm meios de ir muito longe, já que os recursos orçamentários disponíveis esgotam-se agora, em setembro. Em síntese, Forças Armadas desarmadas.

O governo federal, provavelmente achando que o país está cada vez “mais leve e mais justo”, cortou nada menos que 35% do orçamento do Ministério da Defesa, que já não era grande coisa.

Intervir sem meios presume fracasso prévio da missão, o que resulta em desmoralização das Forças Armadas. Mais uma vitória do crime organizado, que, nas palavras do ministro da Defesa, Raul Jungmann, “capturou o Estado”.

Ele se referia ao Rio, mas o fenômeno é nacional, abrange os três Poderes e é mais visível e palpável em Brasília.

O presidente Temer, diante de um déficit orçamentário de mais de R$ 150 bilhões, decidiu recorrer às privatizações. A medida é correta e tem, neste momento, amplo apoio social.

Mas não basta. É preciso saber como isso se dará, o tempo disponível e a correlação de forças políticas. Não é apenas a esquerda que não quer as privatizações, mas também o espectro partidário fisiológico resiste. O Estado, afinal, tem sido uma mãe para todos.

A esquerda invoca razões de ordem ideológica, mas a devastação que PT e aliados impuseram às estatais mostra que a inspiração foi bem outra. Nesses termos, e nessas condições, acreditar que o governo Temer, acuado por denúncias e em sobressalto permanente diante da expectativa de novas delações, terá meios de empreender, no prazo que lhe resta, o que está prometendo, exige mais que otimismo: exige fé religiosa.

Em meio a esse ambiente, os políticos discutem as regras eleitorais para 2018, na perspectiva de que as mudanças nada mudem e possam garantir o retorno dos de sempre.

Mineradoras canadenses souberam de extinção de reserva 5 meses antes do anúncio oficial

Não foi o que ocorreu com investidores e empresas de mineração canadenses. Em março, cinco meses antes do anúncio oficial do governo, o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, anunciou a empresários do país que a área de preservação amazônica seria extinta, e que sua exploração seria leiloada entre empresas privadas.

O fim da Renca foi apresentado pelo governo Temer durante o evento Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC), em Toronto, junto a um pacote de medidas de reformulação do setor mineral brasileiro, que inclui a criação de Agência Nacional de Mineração e outras iniciativas para estimular o setor.

Segundo a pasta, esta foi a primeira vez em 15 anos em que um ministro de Minas e Energia brasileiro participava do evento, descrito pelo governo brasileiro como uma oportunidade para "abordar o aprimoramento na legislação brasileira e também demonstrar os planos do governo para incentivar o investimento estrangeiro no setor". De outro lado, movimentos sociais, ambientalistas e centros de pesquisa dizem que não haviam sido informados sobre a extinção da Renca até o anúncio da última quinta-feira.

O Canadá é um importante explorador de recursos minerais no Brasil e vem ampliando este interesse desde o início do ano. Hoje, aproximadamente 30 empresas do país já exploram minérios em território brasileiro - especialmente o ouro, que teria atraído garimpeiros à área da Renca nos últimos anos.

Em junho, dois meses antes da extinção oficial da reserva amazônica, a Câmara de Comércio Brasil-Canadá anunciou uma nova Comissão de Mineração, específica para negócios no Brasil, que reúne representantes destas 30 empresas.

À BBC Brasil, o coordenador da comissão canadense defendeu a abertura da área amazônica para pesquisas minerais, disse que a "mineração protege a natureza" e afirmou que "não há uma corrida" para explorar a região da Renca, mas que "acha muito saudável" a disponibilização da região para exploração mineral.

O Ministério de Minas e Energia prometeu responder aos questionamentos enviados pela BBC Brasil durante toda a sexta-feira. No final do dia, entretanto, informou que não daria retorno devido a uma entrevista coletiva de emergência convocada pelo ministro Fernando Coelho Filho.

Na entrevista, o ministro afirmou que a extinção da área de reserva amazônica, com área um pouco maior que a da Dinamarca, não terá impactos ambientais. Segundo Coelho Filho, o início das atividades de exploração na região ainda deve demorar 10 anos.

'Ninguém pode julgar o Canadá'

Coordenador da recém-criada Comissão de Mineração da Câmara de Comércio canadense, o empresário Paulo Misk participou dos seminários realizados em março no Canadá e não vê problemas na divulgação antecipada do fim da reserva.

"A gente tem que fazer um trabalho de divulgação, promoção e atração de investimento de mais médio ou longo prazo", diz.

"Não temos pronto nenhum projeto para ser instalado lá", continua o representante canadense. "Por enquanto estamos no campo das perspectivas, promessas e iniciando o processo. Não é tão rápida a resposta."

Misk afirma que o Canadá é o país que mais investe em pesquisa no mundo e que "os ambientalistas deveriam repensar a nossa posição: a mineração é extremamente benéfica."

Sobre a Renca, ele afirma que a liberação permitirá que "uma grande área seja preservada".

"Se tiver oportunidade de ter uma mineração bem constituída e legalizada (na região da Renca), olha, eu vou ficar muito feliz porque vai ser para o bem do Brasil e para o bem da sociedade brasileira, especialmente no Pará e no Amapá", diz.

Misk também afirma que a ocupação da região por empresas de mineração deve inibir a presença de garimpeiros, cuja atuação irregular na região já resulta em contaminação de rios por mercúrio.

Presidente da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa Mineral (ABPM), o geólogo Luiz Azevedo também esteve em Toronto e concorda.

"Dizer que o governo está abrindo para o desmatamento é ridículo, é coisa de quem não conhece o assunto", diz.

"Eu não me atrevo a falar sobre música. Fico impressionado como os artistas agora se atrevem a falar sobre mineração e sobre unidades de conservação", diz, citando a modelo Gisele Bündchen, que criticou o anúncio em suas redes sociais.

Sobre o anúncio antecipado da extinção da área de preservação na Amazônia, Azevedo diz que o ministro divulgou que "uma área muito grande que seria liberada para pesquisa mineral".

"Foi dito pelo ministro como parte de um pacote de medidas visando mostrar ao investidor que a ideia da Dilma de estatizante tinha acabado."

"O que eles querem são novas áreas para se pesquisar e novas possibilidades. Ninguém pode julgar o Canadá. Eles têm uma mentalidade mais cosmopolita, 70% da população é de imigrantes, então eles pensam nos outros. É um interesse legitimo", avalia.

Corrida do ouro

O que têm em comum as dificuldades de expansão do crédito na economia brasileira, reforçada nos números de julho divulgados ontem pelo Banco Central, a nova liberação de recursos retidos, agora os do PIS/Pasep para idosos, e a turbina privatizante acionada pelo governo nos últimos dias?

Embora não pareça haver relação entre uma coisa e as outras, as três ocorrências convergem na reafirmação de que a atividade econômica continua engasgada, diferentemente do que tenta transmitir a propaganda oficial.

Por trás da hiperatividade governamental do momento estão o garrote dos déficits públicos e as restrições impostas às contas públicas para impulsionar a economia. As limitações daí derivadas impedem a sucessão virtuosa que levaria a um aquecimento não intermitente dos negócios e deste ao aumento da arrecadação tributária, a partir da qual seria possível destravar gastos — e, principalmente, investimentos públicos —, aliviando os déficits, mesmo com aumento de despesas, pelo lado das receitas — um tipo de “mágica” que permitiu, nos governos Lula, expandir gastos e ainda assim colher superávits fiscais.

Na falta de espaços políticos para aumentar impostos e de tração econômica capaz de expandir as receitas públicas no grau e na extensão necessárias, não é possível seguir o roteiro acima descrito. Resta tentar emulá-lo, ainda que com óbvia perda de eficiência, recorrendo a uma correria em busca de qualquer tipo de receita adicional capaz de mitigar o sufoco fiscal e aliviar a consequente trava no crescimento econômico.

Os anúncios, nesta semana, da privatização da Eletrobras, da inclusão de quase 60 novos projetos de privatização e concessão no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI) e a liberalização de uma área do tamanho do Espírito Santo para exploração mineral na Amazônia não devem ser vistas como mera coincidência.

Com o lançamento dessa verdadeira corrida do ouro, a exíguos 16 meses do fim de seu mandato, o governo quer mostrar que, apesar de todas as incertezas políticas — e policiais — que o cercam, não está paralisado e mantém o ímpeto reformista que lhe tem garantido apoio para se segurar na cadeira.

Passa, contudo, a impressão de que opera de modo errático, aumentando, assim, as dúvidas sobre o êxito dos empreendimentos. A propósito, seria preciso ressuscitar a Velhinha de Taubaté para encontrar alguém que acreditasse no realismo da previsão oficial de realização dos leilões de privatização e concessão agora incluídos no PPI em plena fase aguda da campanha eleitoral de 2018.

Atirando para todos os lados ao mesmo tempo, o governo também transmite, involuntariamente, a sensação de que desconfia do êxito da própria empreitada no impulsionamento da economia.

Não se poderia encontrar indicação mais clara de que são baixas as expectativas de uma recuperação econômica mais rápida e mais forte do que a decisão de pegar carona na bem-sucedida liberação de recursos inativos do FGTS e replicá-la nos recursos do PIS/Pasep de idosos. Reduzindo em cinco anos a idade mínima para o saque, o governo espera colocar em circulação, depois dos R$ 45 bilhões do FGTS, outros R$ 15 bilhões.

É, sem dúvida, mais uma ajuda para mover a economia, mas a tentativa de fazê-la pegar no tranco esbarra em diversos canais ainda entupidos. O canal do crédito, por exemplo, um dos mais cruciais deles, continua obstruído. Houve recuo nas concessões de financiamentos em relação a junho, a inadimplência ficou estável, em níveis ainda altos, e as taxas de juros efetivas, mesmo com os cortes mais intensos nas taxas básicas, voltaram a subir.

O retrocesso registrado no mês passado não altera a tendência de lenta redução do endividamento de famílias e empresas — mais daquelas do que destas. Mas é revelador, tanto pela falta de disposição do público de tomar empréstimos quanto das instituições financeiras em emprestar, de que ainda não se apresentaram as condições para a instalação de um ambiente capaz de promover uma retomada econômica consistente. Com a hiperatividade mais recente na coisas da economia, o governo demonstra sem querer estar ciente do problema.

José Paulo Kupfer,

Embora não pareça haver relação entre uma coisa e as outras, as três ocorrências convergem na reafirmação de que a atividade econômica continua engasgada, diferentemente do que tenta transmitir a propaganda oficial.

Por trás da hiperatividade governamental do momento estão o garrote dos déficits públicos e as restrições impostas às contas públicas para impulsionar a economia. As limitações daí derivadas impedem a sucessão virtuosa que levaria a um aquecimento não intermitente dos negócios e deste ao aumento da arrecadação tributária, a partir da qual seria possível destravar gastos — e, principalmente, investimentos públicos —, aliviando os déficits, mesmo com aumento de despesas, pelo lado das receitas — um tipo de “mágica” que permitiu, nos governos Lula, expandir gastos e ainda assim colher superávits fiscais.

Na falta de espaços políticos para aumentar impostos e de tração econômica capaz de expandir as receitas públicas no grau e na extensão necessárias, não é possível seguir o roteiro acima descrito. Resta tentar emulá-lo, ainda que com óbvia perda de eficiência, recorrendo a uma correria em busca de qualquer tipo de receita adicional capaz de mitigar o sufoco fiscal e aliviar a consequente trava no crescimento econômico.

Com o lançamento dessa verdadeira corrida do ouro, a exíguos 16 meses do fim de seu mandato, o governo quer mostrar que, apesar de todas as incertezas políticas — e policiais — que o cercam, não está paralisado e mantém o ímpeto reformista que lhe tem garantido apoio para se segurar na cadeira.

Passa, contudo, a impressão de que opera de modo errático, aumentando, assim, as dúvidas sobre o êxito dos empreendimentos. A propósito, seria preciso ressuscitar a Velhinha de Taubaté para encontrar alguém que acreditasse no realismo da previsão oficial de realização dos leilões de privatização e concessão agora incluídos no PPI em plena fase aguda da campanha eleitoral de 2018.

Atirando para todos os lados ao mesmo tempo, o governo também transmite, involuntariamente, a sensação de que desconfia do êxito da própria empreitada no impulsionamento da economia.

Não se poderia encontrar indicação mais clara de que são baixas as expectativas de uma recuperação econômica mais rápida e mais forte do que a decisão de pegar carona na bem-sucedida liberação de recursos inativos do FGTS e replicá-la nos recursos do PIS/Pasep de idosos. Reduzindo em cinco anos a idade mínima para o saque, o governo espera colocar em circulação, depois dos R$ 45 bilhões do FGTS, outros R$ 15 bilhões.

É, sem dúvida, mais uma ajuda para mover a economia, mas a tentativa de fazê-la pegar no tranco esbarra em diversos canais ainda entupidos. O canal do crédito, por exemplo, um dos mais cruciais deles, continua obstruído. Houve recuo nas concessões de financiamentos em relação a junho, a inadimplência ficou estável, em níveis ainda altos, e as taxas de juros efetivas, mesmo com os cortes mais intensos nas taxas básicas, voltaram a subir.

O retrocesso registrado no mês passado não altera a tendência de lenta redução do endividamento de famílias e empresas — mais daquelas do que destas. Mas é revelador, tanto pela falta de disposição do público de tomar empréstimos quanto das instituições financeiras em emprestar, de que ainda não se apresentaram as condições para a instalação de um ambiente capaz de promover uma retomada econômica consistente. Com a hiperatividade mais recente na coisas da economia, o governo demonstra sem querer estar ciente do problema.

José Paulo Kupfer,

Gilmar Mendes e o cachorro sem rabo

Curtos, longos, pequenos, enrolados. São assim os rabos dos cachorros. Quando o rabo está alto, é porque o cachorro está alerta ou consciente de algo. Quando esconde o rabo, está na defensiva. Quando abana o rabo, não é só sinal de amabilidade, pode ser nervosismo antes de morder. Há humanos que cortam o rabo de seus cachorros. E há humanos com o rabo preso. Conhecemos muitos nos Três Poderes.

O ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes insinuou que não passam de “rabos de cachorro” os juízes federais que ousam desafiá-lo. O juiz Marcelo Bretas mandou prender o “rei do ônibus” no Rio de Janeiro, Jacob Barata, acusado de tentar fugir para Portugal com passagem só de ida e documento sigiloso da Lava Jato. Barata foi denunciado por envolvimento em esquema de propina no governo Sérgio Cabral. Gilmar mandou soltar. Bretas mandou prender novamente. Gilmar mandou soltar novamente. E achou a atitude de Bretas “atípica”.

“Em geral”, disse Gilmar, “o rabo não abana o cachorro, é o cachorro que abana o rabo.” Vale a pena escutar de novo o ministro, mesmo sabendo que é isso que ele quer. Suas pausas teatrais não são hesitações, elas se destinam a reforçar a mensagem de superioridade. “O. Rabo. Não. Abana. O cachorro.”

“Em geral”, os juízes e a sociedade civil acharam a declaração de Gilmar ofensiva e vulgar, imprópria de um juiz da Suprema Corte. Mas não a acharam “atípica”. Porque o Brasil conhece de trás pra frente sua arrogância, sua língua ferina e a falta total de comedimento nas relações com seus pares e juízes que estejam abaixo na hierarquia. O Brasil também conhece sua vocação de soltador geral da República. Ele pode ser vilão para você, mas é o herói dos políticos e empresários acusados de corrupção.

Gilmar não é só bonzinho com presos de colarinho branco. Mandou libertar em 2009 o médico estuprador Roger Abdelmassih, que estava preso havia quatro meses. Solto com habeas corpus de Gilmar, Abdelmassih fugiu, foi condenado e continuou foragido até 2014, quando foi encontrado no Paraguai. As mulheres têm mais um motivo para não gostar do ministro.

No mundo virtual, centenas de milhares de brasileiros pedem em abaixo-assinados a saída de Gilmar Mendes do STF. É uma rara unanimidade em nosso país polarizado. O procurador-geral, Rodrigo Janot, pediu ao STF que Gilmar seja impedido de julgar o habeas corpus de Jacob Barata. Gilmar foi padrinho de casamento da filha de Barata. O noivo é sobrinho da mulher do ministro. O filho de Barata é sócio do cunhado do ministro. A mulher de Gilmar, a advogada Guiomar, trabalha em escritório que representa os empresários de transporte. É tanto compadrio misto que a gente precisa ler de novo. Mas Gilmar não enxerga aí “nenhuma suspeição” contra ele.

Há ainda as relações “semipresidencialistas” do ministro do STF com Michel Temer. Esse é o típico Gilmar palaciano, que absolve a chapa Dilma-Temer das acusações de caixa dois na campanha eleitoral de 2014. Foi por excesso de provas que Gilmar ajudou a livrar Temer da cassação. E agora sempre acha tempo para se encontrar com Temer fora da agenda oficial e inspirar o discurso do atual presidente. Ter um juiz do Supremo defendendo uma reforma política que ajude a “blindar o Estado” em crises de governo, dias depois de encontrar Temer, não faz bem à credibilidade do Judiciário.

O silêncio da presidente do Supremo, Cármen Lúcia, não ajuda a preservar o STF. Só se justifica se for uma estratégia mineira para deixar o clamor assentar e se impor na hora certa. Se Cármen acha mesmo que “cala boca já morreu”, se é rápida no gatilho ao reagir a Renan Calheiros e condenar “juizeco” como adjetivo depreciativo, alguma opinião ela deve ter sobre o destempero de Gilmar Mendes, que chama os procuradores da Lava Jato de “trêfegos e barulhentos”.

Sabemos que Cármen é a favor do direito de Gilmar de opinar como manda sua consciência. Desde que, claro, ele não seja suspeito para julgar um caso. Não pode se comportar como o rei da cocada branca, reagindo com tabefes verbais a uma contestação. Não é positiva para o país a disputa ríspida entre Gilmar e o Ministério Público.

Gilmar maculou o decoro do STF. Cármen não gosta de ser pressionada, ninguém gosta. Mas precisa se posicionar com clareza, levando o caso ao plenário. Gilmar deve ou não ser suspenso do caso de Jacob Barata? É isento ou não é isento? Gilmar pode ou não tratar com menosprezo decisões de juízes federais e procuradores? Sabemos como um jogo de futebol degringola quando o árbitro é omisso e tíbio diante de abusos, provocações e ofensas no campo.

O Brasil não quer um STF com o rabo entre as pernas. Ou, pior ainda, sem rabo. É muito surreal para ser verdade.

O ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes insinuou que não passam de “rabos de cachorro” os juízes federais que ousam desafiá-lo. O juiz Marcelo Bretas mandou prender o “rei do ônibus” no Rio de Janeiro, Jacob Barata, acusado de tentar fugir para Portugal com passagem só de ida e documento sigiloso da Lava Jato. Barata foi denunciado por envolvimento em esquema de propina no governo Sérgio Cabral. Gilmar mandou soltar. Bretas mandou prender novamente. Gilmar mandou soltar novamente. E achou a atitude de Bretas “atípica”.

“Em geral”, disse Gilmar, “o rabo não abana o cachorro, é o cachorro que abana o rabo.” Vale a pena escutar de novo o ministro, mesmo sabendo que é isso que ele quer. Suas pausas teatrais não são hesitações, elas se destinam a reforçar a mensagem de superioridade. “O. Rabo. Não. Abana. O cachorro.”

“Em geral”, os juízes e a sociedade civil acharam a declaração de Gilmar ofensiva e vulgar, imprópria de um juiz da Suprema Corte. Mas não a acharam “atípica”. Porque o Brasil conhece de trás pra frente sua arrogância, sua língua ferina e a falta total de comedimento nas relações com seus pares e juízes que estejam abaixo na hierarquia. O Brasil também conhece sua vocação de soltador geral da República. Ele pode ser vilão para você, mas é o herói dos políticos e empresários acusados de corrupção.

Gilmar não é só bonzinho com presos de colarinho branco. Mandou libertar em 2009 o médico estuprador Roger Abdelmassih, que estava preso havia quatro meses. Solto com habeas corpus de Gilmar, Abdelmassih fugiu, foi condenado e continuou foragido até 2014, quando foi encontrado no Paraguai. As mulheres têm mais um motivo para não gostar do ministro.

No mundo virtual, centenas de milhares de brasileiros pedem em abaixo-assinados a saída de Gilmar Mendes do STF. É uma rara unanimidade em nosso país polarizado. O procurador-geral, Rodrigo Janot, pediu ao STF que Gilmar seja impedido de julgar o habeas corpus de Jacob Barata. Gilmar foi padrinho de casamento da filha de Barata. O noivo é sobrinho da mulher do ministro. O filho de Barata é sócio do cunhado do ministro. A mulher de Gilmar, a advogada Guiomar, trabalha em escritório que representa os empresários de transporte. É tanto compadrio misto que a gente precisa ler de novo. Mas Gilmar não enxerga aí “nenhuma suspeição” contra ele.

Há ainda as relações “semipresidencialistas” do ministro do STF com Michel Temer. Esse é o típico Gilmar palaciano, que absolve a chapa Dilma-Temer das acusações de caixa dois na campanha eleitoral de 2014. Foi por excesso de provas que Gilmar ajudou a livrar Temer da cassação. E agora sempre acha tempo para se encontrar com Temer fora da agenda oficial e inspirar o discurso do atual presidente. Ter um juiz do Supremo defendendo uma reforma política que ajude a “blindar o Estado” em crises de governo, dias depois de encontrar Temer, não faz bem à credibilidade do Judiciário.

O silêncio da presidente do Supremo, Cármen Lúcia, não ajuda a preservar o STF. Só se justifica se for uma estratégia mineira para deixar o clamor assentar e se impor na hora certa. Se Cármen acha mesmo que “cala boca já morreu”, se é rápida no gatilho ao reagir a Renan Calheiros e condenar “juizeco” como adjetivo depreciativo, alguma opinião ela deve ter sobre o destempero de Gilmar Mendes, que chama os procuradores da Lava Jato de “trêfegos e barulhentos”.

Sabemos que Cármen é a favor do direito de Gilmar de opinar como manda sua consciência. Desde que, claro, ele não seja suspeito para julgar um caso. Não pode se comportar como o rei da cocada branca, reagindo com tabefes verbais a uma contestação. Não é positiva para o país a disputa ríspida entre Gilmar e o Ministério Público.

Gilmar maculou o decoro do STF. Cármen não gosta de ser pressionada, ninguém gosta. Mas precisa se posicionar com clareza, levando o caso ao plenário. Gilmar deve ou não ser suspenso do caso de Jacob Barata? É isento ou não é isento? Gilmar pode ou não tratar com menosprezo decisões de juízes federais e procuradores? Sabemos como um jogo de futebol degringola quando o árbitro é omisso e tíbio diante de abusos, provocações e ofensas no campo.

O Brasil não quer um STF com o rabo entre as pernas. Ou, pior ainda, sem rabo. É muito surreal para ser verdade.

A reforma que não cabe em si

Enquanto candidatos e postulantes a candidato cruzam o País em busca de cacife e visibilidade, no dia a dia da política o desacerto é grande. Fala-se muito, esclarece-se pouco.

É a reforma política, essa musa maltratada, menina dos olhos e objeto de desejo dos operadores políticos, que ressurge sempre que as brechas se fecham. Tratada como cataplasma universal, antídoto contra os males que afligiriam partidos, parlamentares e eleitores, funciona entre nós como um alarme de repetição. Ao se aproximarem as eleições, ele dispara. Alega-se que é para “salvar a política” e “resgatar o sistema”, mas na verdade o sangue ferve para que se ache um jeito de arrumar dinheiro com que financiar campanhas e facilitar a (re)eleição dos interessados.

Com isso, a agenda nacional é invadida por uma sucessão caótica de soluções salvacionistas para “melhorar a política”. O quadro fica tão confuso que se chega ao ponto de concluir que o melhor talvez seja deixar tudo como está para ver como é que fica.

Há duas maneiras de pensar as relações entre reforma e política. Falamos em “reforma política” quando queremos propor que as regras do jogo sejam modificadas para que respondam melhor às exigências da sociedade, sempre dinâmica e mutante. E devemos falar em “reforma da política” quando quisermos postular que o modo como se faz política precisa ser alterado.

Essas duas maneiras deveriam caminhar juntas, alimentando-se reciprocamente. O postulado institucionalista, bastante em voga, prega que condutas e valores são fortemente influenciados pelas instituições: as regras fazem o ator, mediante restrições, condicionamentos e incentivos. Isso, porém, nem sempre é verdade, ou não é verdade absoluta.

Sistemas concebidos para permitir a equilibrada representação das distintas propostas políticas – como ocorre com os sistemas eleitorais proporcionais – não levam a que necessariamente todas as propostas se façam representar, caso os mais fortes ajam de forma predatória ou degradem as disputas eleitorais. O voto distrital, por exigir a concentração dos votos em territórios determinados, promove uma inflexão localista e desestimula a discussão política geral, mas não impede que os partidos apresentem candidatos ideológicos e convidem os eleitores a fugir da província. Nenhum sistema incentiva a corrupção, e a maioria deles cria dificuldades para que ela se expanda. Mas a corrupção pode crescer de forma exponencial, caso alguns germes não tratados ganhem força na sociedade, no meio político ou administrativo.

O sistema político brasileiro não parece funcionar bem. A “classe política” não se mostra preparada para lidar com os novos tempos. É atrasada. Há partidos em excesso, constituídos como projetos pessoais, graças a uma legislação permissiva. Isso dá sentido a cláusulas de desempenho, que podem coibir a formação oportunista de legendas inconsistentes. O sistema se reproduz e funciona, mas entrega pouco à sociedade, não produz resultados nem consensos, ou seja, precisamente aquilo que é vital para a democracia. Não surpreende que os cidadãos não o valorizem.

O problema a resolver nesta fase crítica da vida nacional não é de natureza sistêmica. Não tem que ver com regras. O presidencialismo, entre nós, criou uma tradição para si, e não será sua substituição por uma modalidade de parlamentarismo que fará com que tudo passe a funcionar melhor. Dizer que o parlamentarismo ajudará a que se construam partidos melhores é algo que merece ao menos a dúvida cautelar. Podemos trocar o voto proporcional pelo distrital, e acordarmos no dia seguinte com os mesmos políticos e as mesmas práticas de sempre. Reduzir o número de partidos e rever a legislação que os regulamenta injetará maior racionalidade ao sistema e reduzirá a fragmentação parlamentar, mas não produzirá obrigatoriamente partidos melhores e decisões mais equilibradas nem eliminará a mixórdia programática e a pobreza de ideias.

Não há reforma política que possa reduzir o nível de desentendimento em que se vive hoje, tanto no âmbito do antagonismo político imediato quanto no âmbito social mais amplo. Está difícil imaginar como é que o País encontrará eixo.

Na sociedade civil, coração ético do Estado, a intolerância só faz crescer, quase não há mais ação comunicativa, ainda que as redes sejam a praia dos falantes. Aí dorme o problema principal, pois, sem um ativismo democrático que articule interesses e pressione por um futuro melhor, pouco haverá de correção de rumos e recuperação do Estado.

Poucos percebem que a democracia perde qualidade não tanto porque o sistema político derrapa, mas porque os cidadãos democráticos não conseguem se articular entre si. Os liberais democráticos não se projetam, a esquerda moderada e a centro-esquerda são inoperantes e a esquerda “pura”, radicalizada, é prisioneira de seus fantasmas e idiossincrasias, esperneia e joga palavras ao vento, mas pouco faz. Tais vetores da democracia estão se distanciando da sociedade, perdendo a credibilidade conquistada ao longo da democratização do País.

Sem energia mediadora e disposição para que se alcancem zonas consistentes de entendimento, poderemos fazer a mais bem bolada reforma política, que pouca coisa mudará. Em suma, ou reformamos a política (a cultura, as condutas, os valores) ou é melhor deixar tudo como está. A reforma de que necessitamos poderá ser beneficiada por ajustes pontuais, mas só terá como se completar se vier acompanhada de cidadãos mais bem educados politicamente, capazes de se fazerem representar por uma “classe política” mais qualificada em termos intelectuais e ético-políticos.

Avanços políticos substantivos estão associados a como as relações sociais se reproduzem, à estrutura produtiva, à qualidade da cidadania, às interações entre governantes e governados. Em que medida o sistema político pode responder por tais avanços é algo sempre em aberto.

É a reforma política, essa musa maltratada, menina dos olhos e objeto de desejo dos operadores políticos, que ressurge sempre que as brechas se fecham. Tratada como cataplasma universal, antídoto contra os males que afligiriam partidos, parlamentares e eleitores, funciona entre nós como um alarme de repetição. Ao se aproximarem as eleições, ele dispara. Alega-se que é para “salvar a política” e “resgatar o sistema”, mas na verdade o sangue ferve para que se ache um jeito de arrumar dinheiro com que financiar campanhas e facilitar a (re)eleição dos interessados.

Há duas maneiras de pensar as relações entre reforma e política. Falamos em “reforma política” quando queremos propor que as regras do jogo sejam modificadas para que respondam melhor às exigências da sociedade, sempre dinâmica e mutante. E devemos falar em “reforma da política” quando quisermos postular que o modo como se faz política precisa ser alterado.

Essas duas maneiras deveriam caminhar juntas, alimentando-se reciprocamente. O postulado institucionalista, bastante em voga, prega que condutas e valores são fortemente influenciados pelas instituições: as regras fazem o ator, mediante restrições, condicionamentos e incentivos. Isso, porém, nem sempre é verdade, ou não é verdade absoluta.

Sistemas concebidos para permitir a equilibrada representação das distintas propostas políticas – como ocorre com os sistemas eleitorais proporcionais – não levam a que necessariamente todas as propostas se façam representar, caso os mais fortes ajam de forma predatória ou degradem as disputas eleitorais. O voto distrital, por exigir a concentração dos votos em territórios determinados, promove uma inflexão localista e desestimula a discussão política geral, mas não impede que os partidos apresentem candidatos ideológicos e convidem os eleitores a fugir da província. Nenhum sistema incentiva a corrupção, e a maioria deles cria dificuldades para que ela se expanda. Mas a corrupção pode crescer de forma exponencial, caso alguns germes não tratados ganhem força na sociedade, no meio político ou administrativo.

O sistema político brasileiro não parece funcionar bem. A “classe política” não se mostra preparada para lidar com os novos tempos. É atrasada. Há partidos em excesso, constituídos como projetos pessoais, graças a uma legislação permissiva. Isso dá sentido a cláusulas de desempenho, que podem coibir a formação oportunista de legendas inconsistentes. O sistema se reproduz e funciona, mas entrega pouco à sociedade, não produz resultados nem consensos, ou seja, precisamente aquilo que é vital para a democracia. Não surpreende que os cidadãos não o valorizem.

O problema a resolver nesta fase crítica da vida nacional não é de natureza sistêmica. Não tem que ver com regras. O presidencialismo, entre nós, criou uma tradição para si, e não será sua substituição por uma modalidade de parlamentarismo que fará com que tudo passe a funcionar melhor. Dizer que o parlamentarismo ajudará a que se construam partidos melhores é algo que merece ao menos a dúvida cautelar. Podemos trocar o voto proporcional pelo distrital, e acordarmos no dia seguinte com os mesmos políticos e as mesmas práticas de sempre. Reduzir o número de partidos e rever a legislação que os regulamenta injetará maior racionalidade ao sistema e reduzirá a fragmentação parlamentar, mas não produzirá obrigatoriamente partidos melhores e decisões mais equilibradas nem eliminará a mixórdia programática e a pobreza de ideias.

Não há reforma política que possa reduzir o nível de desentendimento em que se vive hoje, tanto no âmbito do antagonismo político imediato quanto no âmbito social mais amplo. Está difícil imaginar como é que o País encontrará eixo.

Na sociedade civil, coração ético do Estado, a intolerância só faz crescer, quase não há mais ação comunicativa, ainda que as redes sejam a praia dos falantes. Aí dorme o problema principal, pois, sem um ativismo democrático que articule interesses e pressione por um futuro melhor, pouco haverá de correção de rumos e recuperação do Estado.

Poucos percebem que a democracia perde qualidade não tanto porque o sistema político derrapa, mas porque os cidadãos democráticos não conseguem se articular entre si. Os liberais democráticos não se projetam, a esquerda moderada e a centro-esquerda são inoperantes e a esquerda “pura”, radicalizada, é prisioneira de seus fantasmas e idiossincrasias, esperneia e joga palavras ao vento, mas pouco faz. Tais vetores da democracia estão se distanciando da sociedade, perdendo a credibilidade conquistada ao longo da democratização do País.

Sem energia mediadora e disposição para que se alcancem zonas consistentes de entendimento, poderemos fazer a mais bem bolada reforma política, que pouca coisa mudará. Em suma, ou reformamos a política (a cultura, as condutas, os valores) ou é melhor deixar tudo como está. A reforma de que necessitamos poderá ser beneficiada por ajustes pontuais, mas só terá como se completar se vier acompanhada de cidadãos mais bem educados politicamente, capazes de se fazerem representar por uma “classe política” mais qualificada em termos intelectuais e ético-políticos.

Avanços políticos substantivos estão associados a como as relações sociais se reproduzem, à estrutura produtiva, à qualidade da cidadania, às interações entre governantes e governados. Em que medida o sistema político pode responder por tais avanços é algo sempre em aberto.

Temer confunde a vida pública com a privada

Alguma coisa subiu à cabeça de Michel Temer durante uma entrevista que concedeu ao SBT. Questionado sobre seu hábito de promover encontros noturnos no Palácio do Jaburu, o presidente declarou: ''Eu converso com quem eu quiser, na hora que eu achar mais oportuna e onde eu quiser.''

De duas, uma: ou Temer recebeu o espírito do ditador de alguma republiqueta africana ou decidiu transformar o palácio residencial numa gafieira, onde se dança até altas horas, em ambiene de penumbra. Seja qual for a hipótese, o tom adotado por Temer não é o que se espera de um presidente da República.

De duas, uma: ou Temer recebeu o espírito do ditador de alguma republiqueta africana ou decidiu transformar o palácio residencial numa gafieira, onde se dança até altas horas, em ambiene de penumbra. Seja qual for a hipótese, o tom adotado por Temer não é o que se espera de um presidente da República.

Temer é um funcionário público. Afora o salário, desfruta de todas as comodidades que o contribuinte pode pagar: cama, comida, roupa lavada, segurança, carro com motorista e avião no hangar. A lei obriga que seus encontros sejam registrados na agenda. E os bons costumes recomendam evitar conversas vadias como a que manteve com o delator Joesley Batista. Se quiser fazer da vida pública uma continuação da privada —com trocadilho— Temer dispõe de uma ótima saída. Pode renunciar. Fará muita gente feliz. E poderá falar com quem quiser, na hora que julgar conveniente, na gafieira de sua preferência.

Reserva do barulho

O líder do PSDB na Câmara, deputado Ricardo Trípoli (SP), anunciou que apresentará à Casa Civil da Presidência da República uma solicitação para que sejam sustados os efeitos do Decreto nº 9.142, divulgado ontem, que extinguiu a Reserva Nacional de Cobre e Associados (Renca), liberando para exploração mineral área localizada entre o Pará e o Amapá. Para Trípoli, além do evidente risco ambiental, a medida foi tomada sem uma discussão adequada, não tendo recebido o aval de importantes setores relacionados ao tema. Por trás do pedido, também há uma reação dos militares contra a medida, adotada sem muita discussão dentro do governo.

Trípoli quer debater os riscos da medida com todos os atores envolvidos, inclusive os ministérios do Meio Ambiente, Minas e Energia e da Justiça. Há áreas indígenas demarcadas na região que podem sofrer com a extinção da Renca. “Ao desbloquear essa área, de 47 mil km², abre-se precedente para que outros locais sejam explorados de maneira predatória e inconsequente”, argumenta o tucano. A área estava protegida desde o governo do presidente João Figueiredo. Depois do Relatório Brundtland “Nosso Futuro Comum” e da Cúpula da Terra no Rio, que inaugurou as negociações globais para o Acordo do Clima, analistas veem a decisão como um retrocesso inexplicável, um surto a la Trump, que não tem nada a ver a como a política ambiental e os acordos internacionais assinados pelo Brasil.

A medida faz parte de um programa de privatizações lançado pelo governo sem muito planejamento nem regras claras, com propósito de sinalizar para o mercado o avanço de uma reforma liberal da economia, que ainda requer modelagem consistente para não cair no vazio e encalhar em intermináveis batalhas judiciais, além de dar munição para a oposição petista. A extinção da Reserva Nacional do Cobre (Renca) vem sendo planejada desde março, quando o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, indeferiu os títulos protocolizados desde 1984 pleiteando ocupação de áreas dentro da reserva, mas manteve os requerimentos minerários (autorizações de pesquisa, concessões de lavra, permissões de lavra garimpeira e registros de licença) anteriores à criação da reserva.

Com isso, o governo pretende intensificar a exploração mineral numa área de pré-cambriano da Amazônia, considerada de grande potencial, utilizando técnicas modernas de pesquisa geológica. Esse período se estende da formação da Terra, há cerca de 4,6 bilhões de anos, até ao início do Período Cambriano, cerca de 440 milhões de anos atrás, quando os animais de carapaça dura apareceram pela primeira vez em abundância. Representam 88% do tempo geológico, nos quais apareceram os fósseis, os oceanos, a Lua, muitos minerais, a oxigenação, a formação de algumas vidas multicelulares e as placas tectônicas.

O maior defensor da reserva foi o almirante Gama e Silva, que liderou os estudos na área. Em 1969, após a descoberta de Carajás, o geólogo Décio Meyer descobriu o complexo alcalino-ultramáfico do Maraconaí, o que deu início a outras expedições de pesquisa entre os rios Jarí e Paru. Em 1981, a British Petroleum (BP) requereu direitos de exploração de cobre na região. Chefe do Grupo Executivo do Baixo Amazonas, Gama e Silva temia que Daniel Ludwig, do Projeto Jarí, dono de ações da BP, pretendesse dominar e internacionalizar a região. Conseguiu, porém, que o Conselho de Segurança Nacional vetasse a concessão dos alvarás da BP.

Hoje, as unidades de conservação e terras indígenas ocupam 80% da área, o que libera apenas 20% para exploração mineral. Há unidades federais (três) e estaduais (quatro) na Renca, mas o que impediu a pesquisa geológica na região foi a inércia do governo federal, que praticamente abandonou os estudos. Sabe-se, porém, que há na área enormes reservas de ferro, manganês, nióbio, níquel, cobre, ouro e petróleo. O assunto mais polêmico é o nióbio, que já chegou a ser relacionado até com o mensalão, após o empresário Marcos Valério afirmar na CPI dos Correios, em 2005, que o Banco Rural havia conversado com o ex-ministro José Dirceu sobre a exploração de uma mina na Amazônia.

Em 2010, um documento secreto do Departamento de Estado americano, vazado pelo site WikiLeaks, incluiu as minas brasileiras de nióbio na lista de locais cujos recursos e infraestrutura são considerados estratégicos e imprescindíveis aos EUA. A venda bilionária de uma fatia da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM), maior produtora mundial de nióbio, para companhias asiáticas, supostamente estaria por trás da extinção da reserva.

Em 2011, um grupo de empresas chinesas, japonesas e sul-coreanas fechou a compra de 30% do capital da mineradora com sede em Araxá (MG) por US$ 4 bilhões. O fato é que 98% das reservas conhecidas no mundo estão no Brasil, que responde atualmente por mais de 90% do volume do metal comercializado no planeta, seguido pelo Canadá e Austrália. Nossas reservas são da ordem de 842 milhões de toneladas e as maiores jazidas conhecidas se encontram nos estados de Minas Gerais (75% do total), Amazonas (21%) e em Goiás (3%).

Trípoli quer debater os riscos da medida com todos os atores envolvidos, inclusive os ministérios do Meio Ambiente, Minas e Energia e da Justiça. Há áreas indígenas demarcadas na região que podem sofrer com a extinção da Renca. “Ao desbloquear essa área, de 47 mil km², abre-se precedente para que outros locais sejam explorados de maneira predatória e inconsequente”, argumenta o tucano. A área estava protegida desde o governo do presidente João Figueiredo. Depois do Relatório Brundtland “Nosso Futuro Comum” e da Cúpula da Terra no Rio, que inaugurou as negociações globais para o Acordo do Clima, analistas veem a decisão como um retrocesso inexplicável, um surto a la Trump, que não tem nada a ver a como a política ambiental e os acordos internacionais assinados pelo Brasil.

A medida faz parte de um programa de privatizações lançado pelo governo sem muito planejamento nem regras claras, com propósito de sinalizar para o mercado o avanço de uma reforma liberal da economia, que ainda requer modelagem consistente para não cair no vazio e encalhar em intermináveis batalhas judiciais, além de dar munição para a oposição petista. A extinção da Reserva Nacional do Cobre (Renca) vem sendo planejada desde março, quando o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, indeferiu os títulos protocolizados desde 1984 pleiteando ocupação de áreas dentro da reserva, mas manteve os requerimentos minerários (autorizações de pesquisa, concessões de lavra, permissões de lavra garimpeira e registros de licença) anteriores à criação da reserva.

Com isso, o governo pretende intensificar a exploração mineral numa área de pré-cambriano da Amazônia, considerada de grande potencial, utilizando técnicas modernas de pesquisa geológica. Esse período se estende da formação da Terra, há cerca de 4,6 bilhões de anos, até ao início do Período Cambriano, cerca de 440 milhões de anos atrás, quando os animais de carapaça dura apareceram pela primeira vez em abundância. Representam 88% do tempo geológico, nos quais apareceram os fósseis, os oceanos, a Lua, muitos minerais, a oxigenação, a formação de algumas vidas multicelulares e as placas tectônicas.

O maior defensor da reserva foi o almirante Gama e Silva, que liderou os estudos na área. Em 1969, após a descoberta de Carajás, o geólogo Décio Meyer descobriu o complexo alcalino-ultramáfico do Maraconaí, o que deu início a outras expedições de pesquisa entre os rios Jarí e Paru. Em 1981, a British Petroleum (BP) requereu direitos de exploração de cobre na região. Chefe do Grupo Executivo do Baixo Amazonas, Gama e Silva temia que Daniel Ludwig, do Projeto Jarí, dono de ações da BP, pretendesse dominar e internacionalizar a região. Conseguiu, porém, que o Conselho de Segurança Nacional vetasse a concessão dos alvarás da BP.

Hoje, as unidades de conservação e terras indígenas ocupam 80% da área, o que libera apenas 20% para exploração mineral. Há unidades federais (três) e estaduais (quatro) na Renca, mas o que impediu a pesquisa geológica na região foi a inércia do governo federal, que praticamente abandonou os estudos. Sabe-se, porém, que há na área enormes reservas de ferro, manganês, nióbio, níquel, cobre, ouro e petróleo. O assunto mais polêmico é o nióbio, que já chegou a ser relacionado até com o mensalão, após o empresário Marcos Valério afirmar na CPI dos Correios, em 2005, que o Banco Rural havia conversado com o ex-ministro José Dirceu sobre a exploração de uma mina na Amazônia.

Em 2010, um documento secreto do Departamento de Estado americano, vazado pelo site WikiLeaks, incluiu as minas brasileiras de nióbio na lista de locais cujos recursos e infraestrutura são considerados estratégicos e imprescindíveis aos EUA. A venda bilionária de uma fatia da Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração (CBMM), maior produtora mundial de nióbio, para companhias asiáticas, supostamente estaria por trás da extinção da reserva.

Em 2011, um grupo de empresas chinesas, japonesas e sul-coreanas fechou a compra de 30% do capital da mineradora com sede em Araxá (MG) por US$ 4 bilhões. O fato é que 98% das reservas conhecidas no mundo estão no Brasil, que responde atualmente por mais de 90% do volume do metal comercializado no planeta, seguido pelo Canadá e Austrália. Nossas reservas são da ordem de 842 milhões de toneladas e as maiores jazidas conhecidas se encontram nos estados de Minas Gerais (75% do total), Amazonas (21%) e em Goiás (3%).

Até onde vai a euforia

O Palácio do Planalto está batendo o bumbo diante da euforia do mercado financeiro, mas é preciso ter muito cuidado. Da mesma forma que os investidores estão exacerbando no otimismo hoje, podem, mais à frente, provocar um movimento contrário e detonar o sinal de pânico, travando, novamente, a retomada da economia. Basta, para isso, que algum dos argumentos usados para elevar o humor dos donos do dinheiro se mostre frágil. O mercado não perdoa frustrações.

Na tentativa de criar fatos positivos para se contrapor a uma nova denúncia do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, o presidente Michel Temer anunciou uma sucessão de medidas que se encaixam perfeitamente no gosto dos investidores, sobretudo a privatização de estatais. A Bolsa de Valores registrou ontem o terceiro dia de valorização. Cravou os 71.132 pontos, aproximando-se de seu recorde histórico. As taxas de juros no mercado futuro desabaram.

É preciso ressaltar, porém, que boa parte do pacotão de Temer não depende dele. A decisão está nas mãos do Congresso e de uma burocracia que, certamente, criará empecilhos para o enxugamento da máquina pública. Como já se percebeu, nos últimos dois dias, há grandes focos de resistência no Legislativo em relação à privatização do sistema Eletrobras. O PMDB de Minas Gerais é contra, principalmente, à desestatização de Furnas.

Não por acaso, há um grupo na Esplanada dos Ministérios pedindo calma. A pressa do governo em anunciar o pacote de privatização e de concessões é política. Ainda carece de muito embasamento técnico. Uma coisa é anunciar o desejo de vender empresas controladas pelo governo e de transferir a gestão de aeroportos e rodovias à iniciativa privada. Outra é concretizar o processo. Além de encontrar um modelo adequado, que não resulte em suspeição, é necessário convencer os investidores de que o que está sendo ofertado é um bom negócio. Nem tudo o que está no pacotão de Temer é.

Mais: já está claro que grande parcela das estatais que serão colocadas à venda só estará em condições de ir a leilão no segundo semestre de 2018. No meio do caminho, haverá uma Copa do Mundo e eleições gerais. Levar essa discussão para cima dos palanques será uma tarefa complicada. O que não for aprovado pelo Congresso até junho do ano que vem não o será mais. Não num país sob o comando de Temer. É aí que mora o perigo. Uma privatização tocada sem as devidas precauções pode resultar em um processo cheio de vícios. Uma porta aberta para a corrupção.

Outro ponto importante a ser considerado: Temer corre o risco de perder aliados que estiveram ao seu lado quando houve o impeachment de Dilma Rousseff. De lá para cá, a base aliada diminuiu e interesses locais tendem a afastar votos significativos do Planalto. Esse raciocínio vale para os militares, que ficaram completamente quietos com a deposição da petista, mas, agora, estão mostrando um incômodo nada desprezível.

Além da falta de verbas — estima-se que os recursos destinados às Forças Armadas acabem em setembro —, a caserna se agitou com o decreto publicado anteontem no Diário Oficial da União, que extinguiu a Reserva Nacional de Cobre e Associados (Renca), criada no regime militar, em 1984. Temer, com essa decisão, liberou uma área de aproximadamente 47 mil quilômetros entre o Pará e o Amapá para a extração de ouro e outros minerais nobres. A região, alvo de cobiça das grandes mineradoras, é quase do tamanho da Dinamarca.

Para os militares, é inaceitável que o decreto assinado por Temer tenha sido publicado sem um amplo debate. Ninguém da caserna foi consultado. A surpresa negativa ressuscitou o discurso nacionalista dentro das Forças Armadas, que teme uma onda de invasões em áreas protegidas. Entre os militares, ninguém fala em rebelião. Contudo, há um movimento crescente para convencer o presidente a recuar da decisão. Há, sobretudo na cúpula do Exército, argumentos de sobra para que uma medida tomada no afogadilho, como se fosse direcionada a grupos específicos, seja revertida.

Entre assessores de Temer, a visão é de que não há razões para apreensões. Eles admitem que, certamente, uma parte das privatizações e das concessões anunciadas ficará só na promessa. Mas alegam que é importante dar início ao processo e expor à sociedade o que deve e o que não deve ficar nas mãos do Estado. Dos mais de R$ 40 bilhões esperados em arrecadação, se metade entrar nos cofres públicos, já será um alívio para a equipe econômica, que está sofrendo para fechar as contas. É latente o risco de, no meio do ano que vem, o governo anunciar mudança da meta fiscal, de deficit já aumentado de R$ 129 bilhões para R$ 159 bilhões.

Um importante observador da Esplanada diz que uma ação que o governo vê como muito positiva pode se transformar em um desastre. Basta, para isso, que não se leve em consideração regras simples de segurança. Ele ressalta que esse governo é altamente impopular — apenas 5% aprovam Temer — e está cheio de ministros investigados no âmbito da Operação Lava-Jato. “Para tirar a legitimidade das ações do governo, é um pulo”, afirma. “Não é só porque o mercado financeiro deu o aval que tudo está garantido e que tudo dará certo. Entre palavras e atos concretos, há uma grande distância”, emenda. Portanto, o aviso é está dado. Todo juízo será muito bem-vindo.

Na tentativa de criar fatos positivos para se contrapor a uma nova denúncia do procurador-geral da República, Rodrigo Janot, o presidente Michel Temer anunciou uma sucessão de medidas que se encaixam perfeitamente no gosto dos investidores, sobretudo a privatização de estatais. A Bolsa de Valores registrou ontem o terceiro dia de valorização. Cravou os 71.132 pontos, aproximando-se de seu recorde histórico. As taxas de juros no mercado futuro desabaram.

É preciso ressaltar, porém, que boa parte do pacotão de Temer não depende dele. A decisão está nas mãos do Congresso e de uma burocracia que, certamente, criará empecilhos para o enxugamento da máquina pública. Como já se percebeu, nos últimos dois dias, há grandes focos de resistência no Legislativo em relação à privatização do sistema Eletrobras. O PMDB de Minas Gerais é contra, principalmente, à desestatização de Furnas.

Não por acaso, há um grupo na Esplanada dos Ministérios pedindo calma. A pressa do governo em anunciar o pacote de privatização e de concessões é política. Ainda carece de muito embasamento técnico. Uma coisa é anunciar o desejo de vender empresas controladas pelo governo e de transferir a gestão de aeroportos e rodovias à iniciativa privada. Outra é concretizar o processo. Além de encontrar um modelo adequado, que não resulte em suspeição, é necessário convencer os investidores de que o que está sendo ofertado é um bom negócio. Nem tudo o que está no pacotão de Temer é.

Mais: já está claro que grande parcela das estatais que serão colocadas à venda só estará em condições de ir a leilão no segundo semestre de 2018. No meio do caminho, haverá uma Copa do Mundo e eleições gerais. Levar essa discussão para cima dos palanques será uma tarefa complicada. O que não for aprovado pelo Congresso até junho do ano que vem não o será mais. Não num país sob o comando de Temer. É aí que mora o perigo. Uma privatização tocada sem as devidas precauções pode resultar em um processo cheio de vícios. Uma porta aberta para a corrupção.

Outro ponto importante a ser considerado: Temer corre o risco de perder aliados que estiveram ao seu lado quando houve o impeachment de Dilma Rousseff. De lá para cá, a base aliada diminuiu e interesses locais tendem a afastar votos significativos do Planalto. Esse raciocínio vale para os militares, que ficaram completamente quietos com a deposição da petista, mas, agora, estão mostrando um incômodo nada desprezível.

Além da falta de verbas — estima-se que os recursos destinados às Forças Armadas acabem em setembro —, a caserna se agitou com o decreto publicado anteontem no Diário Oficial da União, que extinguiu a Reserva Nacional de Cobre e Associados (Renca), criada no regime militar, em 1984. Temer, com essa decisão, liberou uma área de aproximadamente 47 mil quilômetros entre o Pará e o Amapá para a extração de ouro e outros minerais nobres. A região, alvo de cobiça das grandes mineradoras, é quase do tamanho da Dinamarca.

Para os militares, é inaceitável que o decreto assinado por Temer tenha sido publicado sem um amplo debate. Ninguém da caserna foi consultado. A surpresa negativa ressuscitou o discurso nacionalista dentro das Forças Armadas, que teme uma onda de invasões em áreas protegidas. Entre os militares, ninguém fala em rebelião. Contudo, há um movimento crescente para convencer o presidente a recuar da decisão. Há, sobretudo na cúpula do Exército, argumentos de sobra para que uma medida tomada no afogadilho, como se fosse direcionada a grupos específicos, seja revertida.

Entre assessores de Temer, a visão é de que não há razões para apreensões. Eles admitem que, certamente, uma parte das privatizações e das concessões anunciadas ficará só na promessa. Mas alegam que é importante dar início ao processo e expor à sociedade o que deve e o que não deve ficar nas mãos do Estado. Dos mais de R$ 40 bilhões esperados em arrecadação, se metade entrar nos cofres públicos, já será um alívio para a equipe econômica, que está sofrendo para fechar as contas. É latente o risco de, no meio do ano que vem, o governo anunciar mudança da meta fiscal, de deficit já aumentado de R$ 129 bilhões para R$ 159 bilhões.

Um importante observador da Esplanada diz que uma ação que o governo vê como muito positiva pode se transformar em um desastre. Basta, para isso, que não se leve em consideração regras simples de segurança. Ele ressalta que esse governo é altamente impopular — apenas 5% aprovam Temer — e está cheio de ministros investigados no âmbito da Operação Lava-Jato. “Para tirar a legitimidade das ações do governo, é um pulo”, afirma. “Não é só porque o mercado financeiro deu o aval que tudo está garantido e que tudo dará certo. Entre palavras e atos concretos, há uma grande distância”, emenda. Portanto, o aviso é está dado. Todo juízo será muito bem-vindo.

O custo da criminalidade

Buscando desvendar o que havia de teatral na notícia de um empresário baleado, a jornalista soube que um jovem havia sido atropelado pelo carro que “desovara” o empresário no hospital.

A polícia havia apurado que aquele trabalhador, que também estudava à noite, teve a infelicidade de cruzar em sua velha moto com aquele carro roubado - um verdadeiro “bonde”.

Em coma, precisou de delicada neurocirurgia para conter uma hemorragia interna, mas o inchaço do cérebro o obrigava a respirar por aparelhos. Novamente seria atropelado, dessa vez pela violência da falta crônica de vaga de CTI. Homem pobre, jamais seria transferido.

A jornalista, nascida num interior distante, aprendeu, no encontro com seu amigo Miguel, na porta do pronto-socorro, que, naquela cidade grande em que tudo retrocedia, é muito arriscado ser policial, e, assim, ser assassinado. Acompanhado de um capelão, Miguel buscava ajudar as famílias dos policiais; somente naquele dia eram três.

Dois deles haviam sido assaltados e fuzilados quando os bandidos encontraram suas carteiras de policial. O sargento morreu ao dar entrada na emergência. O cabo, com vários cursos de especialização, ficaria paraplégico. Nunca mais jogaria futebol com seu filho, então com cinco anos. Mas seria cuidado por seus colegas e talvez conseguisse sobreviver às escaras, infecções urinárias, abandono e esquecimento do estado ao qual jurou servir e proteger.

O soldado, numa patrulha de rotina, foi recebido à bala. O colete balístico salvou seu coração, mas sua perna corria risco de amputação. Um dos marginais foi morto, e, como “protesto”, mais um ônibus acabou sendo incendiado.

Aquela cidade parecia estar em guerra! - desabafou a jornalista. Parecia? - indagou Miguel.

Não! Não é normal todos os anos milhares de inocentes mortos e feridos com fuzis, que são armas de guerra. Muita dor física. Dor na alma. Pânico.

Uma centena de policiais mortos.

A criminalidade pode ter inúmeras causas, mas o saqueamento dos cofres públicos agravou o desemprego e a possibilidade de as crianças estudarem. Marginais, menores de idade, tornam-se veteranos no uso de armamento pesado. Jamais, em suas brincadeiras de mocinho e bandido, o mocinho venceu. Alguns já são filhos ou mesmo netos da desesperança.

Nas áreas urbanas carentes, durante o dia as escolas são fechadas, e os alunos ficam impedidos de aprender o correto. À noite, há o risco de roubo do computador e até da merenda. Novas fábricas serão construídas, mas onde haja paz. Os restaurantes, sem clientes, despedem o antigo garçom. Hotéis vazios. Nos hospitais públicos, lotados de vítimas, faltará sangue para cirurgias programadas.

A cidade pode até dormir, mas a violência continua acordada.

A jornalista, Miguel e o capelão se encontrarão outras vezes, na vida real ou na ficção, e o custo da violência continuará desconhecido, mas sabe-se que as sequelas da criminalidade são imensuráveis e não ficcionais.

A polícia havia apurado que aquele trabalhador, que também estudava à noite, teve a infelicidade de cruzar em sua velha moto com aquele carro roubado - um verdadeiro “bonde”.

Em coma, precisou de delicada neurocirurgia para conter uma hemorragia interna, mas o inchaço do cérebro o obrigava a respirar por aparelhos. Novamente seria atropelado, dessa vez pela violência da falta crônica de vaga de CTI. Homem pobre, jamais seria transferido.

A jornalista, nascida num interior distante, aprendeu, no encontro com seu amigo Miguel, na porta do pronto-socorro, que, naquela cidade grande em que tudo retrocedia, é muito arriscado ser policial, e, assim, ser assassinado. Acompanhado de um capelão, Miguel buscava ajudar as famílias dos policiais; somente naquele dia eram três.

Dois deles haviam sido assaltados e fuzilados quando os bandidos encontraram suas carteiras de policial. O sargento morreu ao dar entrada na emergência. O cabo, com vários cursos de especialização, ficaria paraplégico. Nunca mais jogaria futebol com seu filho, então com cinco anos. Mas seria cuidado por seus colegas e talvez conseguisse sobreviver às escaras, infecções urinárias, abandono e esquecimento do estado ao qual jurou servir e proteger.

O soldado, numa patrulha de rotina, foi recebido à bala. O colete balístico salvou seu coração, mas sua perna corria risco de amputação. Um dos marginais foi morto, e, como “protesto”, mais um ônibus acabou sendo incendiado.

Aquela cidade parecia estar em guerra! - desabafou a jornalista. Parecia? - indagou Miguel.

Uma centena de policiais mortos.

A criminalidade pode ter inúmeras causas, mas o saqueamento dos cofres públicos agravou o desemprego e a possibilidade de as crianças estudarem. Marginais, menores de idade, tornam-se veteranos no uso de armamento pesado. Jamais, em suas brincadeiras de mocinho e bandido, o mocinho venceu. Alguns já são filhos ou mesmo netos da desesperança.

Nas áreas urbanas carentes, durante o dia as escolas são fechadas, e os alunos ficam impedidos de aprender o correto. À noite, há o risco de roubo do computador e até da merenda. Novas fábricas serão construídas, mas onde haja paz. Os restaurantes, sem clientes, despedem o antigo garçom. Hotéis vazios. Nos hospitais públicos, lotados de vítimas, faltará sangue para cirurgias programadas.

A cidade pode até dormir, mas a violência continua acordada.

A jornalista, Miguel e o capelão se encontrarão outras vezes, na vida real ou na ficção, e o custo da violência continuará desconhecido, mas sabe-se que as sequelas da criminalidade são imensuráveis e não ficcionais.

Junior, o dono do Pros que tapeou o gênio

O Brasil é um país gastador, perdulário. Se fosse uma empresa privada já teria falido várias vezes. Mas como é sustentado por contribuintes tolos e indolentes – que não reagem ao assalto aos cofres públicos – seus governantes gastam até o último centavo do tesouro e vivem de aumentar impostos. E o brasileiro vai no mesmo caminho. Ele ainda é aquele cara que grita da ponta da mesa de um restaurante: “Essa é minha, deixa que eu pago, faço questão”. Essa mania de gastar como se não existisse o dia seguinte é o que faz diariamente o governo como se fosse sempre o dono da farra. Vamos, aqui, dar exemplos de dois casos que mostram como alguns espertinhos ficam milionários com o nosso dinheiro e impunes depois de assaltarem os cofres públicos.

O primeiro caso a gente já conhece: os Batista receberam mais de 10 bilhões do BNDES para comprar empresas no estrangeiro que iriam gerar milhares de empregos lá fora. Uma parte dessa fortuna, como eles mesmo confessaram ao MP, foi destinada a comprar políticos e executivos de estatais aqui mesmo, no Brasil. Pois bem, os irmãos Batista estão protegidos pela imunidade jurídica, mas respondem a processos que, no futuro, podem levá-los à cadeia. Além disso, pelo acordo de delação com o Ministério Público, estão devolvendo os bilhões em suaves prestações mensais. Dos males, o menor.