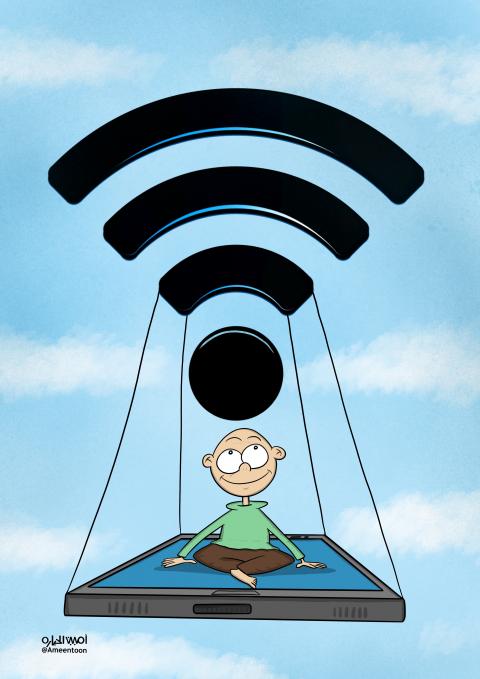

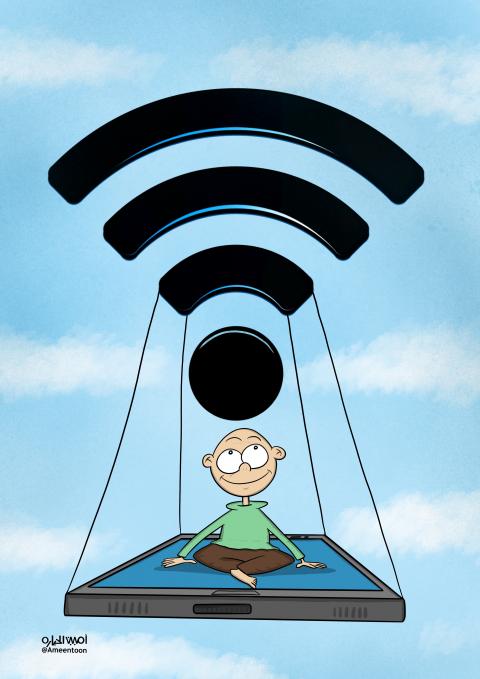

Em 2021, Frances Haugen, uma executiva de médio escalão da Meta, demitiu-se com uma denúncia. A empresa, dizia ela, tinha plena consciência de que adolescentes vulneráveis eram expostos a conteúdo que os deixava em pior estado, tanto no Instagram quanto no Facebook. Falava de jovens que se automutilavam, em casos extremos eram levados ao suicídio. A companhia tinha noção disso, porém nada fazia. Mudar algo impactaria sua lucratividade. Em 2024, documentos internos vazados mostraram que a Meta tinha conhecimento de assédio sexual contra menores de idade. Cem mil vítimas de assédio. Por dia. Todos os dias. De novo, nada fez. Outra executiva, Sarah Wynn-Williams, afirmou neste ano, perante o Senado americano, que é praxe da Meta identificar quando jovens se sentem mais frágeis para ajudar anunciantes com “oportunidades de venda”. Na semana passada, houve novo vazamento. Desta vez, das diretrizes de “ética” da Meta para inteligência artificial. Ora, pois. Nenhuma surpresa ali.

O documento obtido pela Reuters trata de padrões de comportamento que a empresa considera aceitáveis para seu bot de inteligência artificial. Esse robô aparece no Face, no Insta e no WhatsApp, personificado por um simpático e inofensivo ícone circular num degradê que vai do rosa ao roxo. Ali, qualquer um pode fazer a pergunta que desejar. Segundo os padrões da Meta, tudo bem que a IA “engaje uma criança em conversas românticas ou sensuais” e que os bots não devem descrever crianças com menos de 13 anos como sexualmente desejáveis. Sim, o corte para este tipo de descrição é 13 anos. O problema não está, evidentemente, apenas com menores. O bot tem autorização para produzir informações médicas ou jurídicas falsas, desde que informe que o dado pode estar errado. “Pode”. Permite ajudar racistas a organizar um argumento de ataque a pessoas pela cor da pele ou religião, desde que apresentando como hipótese. Todas as diretrizes foram aprovadas pelo setor jurídico, pelo departamento de políticas públicas e por Chloé Bakalar, a cientista política que ocupa o cargo de “Chief Ethicist”. C-Level. Altíssimo escalão, que responde diretamente ao CEO Mark Zuckerberg e tem por única missão determinar padrões éticos para o trabalho.

Nem toda empresa do Vale do Silício é assim. Quem procurar no histórico do Google, da Apple, da Microsoft, da Nvidia, das companhias que ocupam o top 5 dos negócios com maior valor de mercado no mundo, não encontrará uma folha corrida como a do outro nome da lista. A Meta. Porque trata-se de folha corrida. A dona de Facebook, Instagram e WhatsApp não está nem aí para gente em posição de vulnerabilidade. Se forem menores de idade, não faz qualquer diferença.

Acidentes acontecem. Empresas muito grandes, que operam tecnologias muito novas, derrapam toda hora. O caso da Meta é distinto. Trata-se de um padrão recorrente de comportamento: o lucro é tudo, se pessoas sofrerem com isso, danem-se.

Inteligência artificial é uma criação humana incrível, que aumenta nosso potencial de um jeito formidável. É também muito nova. Uma das características é que estes chats são muito convincentes. Nós, seres humanos, não somos programados para conversar com algo que parece humano em tudo — mas é artificial. A capacidade de persuasão emocional é imensa. Parecem sentir, parecem ter humor, divertem. Mas não são conscientes. Não pensam, portanto não têm a capacidade de perceber que existem. Que são. Imitam o pensar, imitam o sentir, mas são calculadoras muito sofisticadas fazendo conta. E, nessa, enganam quem estiver distraído. Iludem num simulacro de companhia. O número de gente se apaixonando por IAs não é pequeno. Em janeiro do ano passado, um menino de 14 anos cometeu suicídio, na Flórida, depois de fazer um pacto de amor com Daenerys Targaryen, a rainha dos dragões da série “Game of Thrones”, incorporada por uma IA. Esse caso nada tem a ver com a Meta. Mas o menino tinha mais do que 13.

Enquanto isso, nos Estados Unidos e no Brasil, parlamentares trumpistas e bolsonaristas se recusam até a cogitar regular essas companhias, pois são contra censura. É mentira. É perfeitamente possível criar regras que não afetem o direito de quem quiser escrever o que desejar nas redes. Controlar o discurso não é o único jeito de regular.

Zuck, em sua versão agora trumpista, lamenta a ausência de mais energia masculina no mundo. É o que tem falado. Seja lá o que queira dizer com isso.

Um dos maiores desafios da atualidade diz respeito às questões climáticas porque elas afetam de forma profunda, ampla e interconectada todas as dimensões da vida no planeta: ambiental, política, social, econômica, ética e existencial. Nesse sentido, pode-se dizer que as mudanças climáticas não conhecem fronteiras. Seus efeitos a exemplo do aumento da temperatura média global, elevação do nível dos oceanos, eventos climáticos extremos, como secas, enchentes, furacões atingem todo o planeta. Além disso, não afetam apenas o tempo presente, uma vez que comprometem a vida das gerações futuras. Trata-se de um desafio ético por excelência, que exige responsabilidade coletiva intergeracional, respostas imediatas, estruturais e coordenadas. Esse cenário das questões climáticas exige de imediato uma revisão do modo como a humanidade se relaciona com o mundo natural, a fim de redefinir o papel do ser humano dentro da biosfera, e com isso conciliar desenvolvimento econômico com a preservação da vida do planeta. Nesse sentido, ao dizer que a crise climática vivida na atualidade está forçando a humanidade a buscar transformações éticas, culturais, econômicas, políticas em vista à sobrevivência futura com qualidade de vida, uma vez que a ação humana é a principal responsável pelo aumento na frequência e intensidade de eventos climáticos extremos. Esse reconhecimento, no entanto, ainda não é uma unanimidade, uma vez que ainda existem pessoas e grupos econômicos e políticos, mesmo contrários à ciência, que negam a chamada emergência climática. A emergência climática é uma consequência das ações humanas em busca de progresso e do desenvolvimento da economia global que em vista de resultados econômicos imediatos, comprometem o equilíbrio da biosfera. Um problema político que exige vontade e ação por parte dos governos, empresas e sociedade, e um desafio ético que envolve escolhas morais para proteger a natureza e o próprio ser humano dos interesses econômicos. Desse modo, uma ética em vista do futuro humano não significa uma ética a ser praticada no futuro, mas sim, uma escolha e uma prática ética do presente para que esse futuro humano possa continuar a existir com qualidade de vida, respeitando o direito humano de viver em ambiente natural saudável.

Nesse contexto, pode-se dizer que, desde a Antiguidade Clássica até meados do século XX, a natureza não recebeu proteção ética, pois era considerada superior e maior que o ser humano e, portanto, capaz de cuidar de si mesma. Assim, permanecia fora do campo da moralidade. Em outras palavras, acreditava-se que, mesmo com o uso da técnica, o ser humano não teria condições de violar o equilíbrio natural, razão pela qual a natureza não necessitaria de proteção. No entanto, com o aumento da capacidade técnica humana de intervir no mundo natural, ela tornou-se vulnerável, passando a demandar proteção ética. Os movimentos ambientalistas nascidos nos anos 1960 buscaram encontrar uma ética ambiental com o propósito de conservar a natureza, proteger a fauna e a flora, criar parques nacionais e áreas de proteção, preservar paisagens primitivas ou mesmo selvagens. Embora tais movimentos tenham trazido bons resultados, sobretudo na questão da conscientização, eles também revelaram certas fragilidades, uma vez que a natureza estava sendo pensada de modo separado das questões sociais, econômicas, raciais, entre outras. É na década seguinte, isto é, nos anos 1970 que começa a ganhar força uma perspectiva mais interdisciplinar e interseccional das questões ambientais. Movimentos como o da justiça ambiental passaram a denunciar que as populações mais vulneráveis como as populações negras, indígenas e pobres em geral são frequentemente mais afetados pela degradação ambiental, seja através da poluição, desastres climáticos, escassez de água, furacões, entre outros fatores. Esse olhar ampliado sobre as questões ambientais fez com que a luta pela preservação ambiental se conectasse com as lutas sociais, raciais, como a pobreza e a desigualdade racial. É nesse contexto em que se passa a reconhecer uma estreita conexão entre saúde ambiental, social e cultural com a saúde humana que nasce a bioética ambiental. Com ela, buscou-se mostrar que a saúde humana está diretamente relacionada com a saúde do ambiente, da sociedade e da cultura, e, por isso não é mais possível pensar o bem-estar humano, independentemente do ambiente que está inserido. Em outras palavras, com a degradação ambiental, também ocorre a degradação humana e social. Neste sentido, a bioética ambiental nasce com o propósito de ser uma nova sabedoria, uma nova visão de mundo frente ao modelo de progresso e de desenvolvimento econômico que tem comprometido a sobrevivência humana e da biosfera futuras com qualidade de vida. Essa nova sabedoria proposta pela bioética ambiental nasce como uma grande crítica, mas também como uma esperança, uma utopia viva. Sua crítica emerge como um grito de alerta diante dos excessos da tecnociência, da lógica do crescimento ilimitado e da exploração desenfreada dos recursos naturais. Como crítica, a bioética ambiental desvela os limites éticos de um paradigma antropocêntrico que, ao longo dos séculos, colocou o ser humano acima da natureza e de um futuro, negligenciando sua interdependência com o todo vivo. Mas não se trata apenas de denunciar: a bioética ambiental também propõe alternativas. Ela aponta caminhos, convoca à responsabilidade, abre-se ao diálogo entre as diferentes ciências e atores, sugere uma nova maneira de habitar o mundo. Nesse sentido, ela é uma esperança. Uma esperança de um reencontro entre humanidade e natureza, de um modo de vida que respeite os ciclos da vida, os direitos humanos, os direitos das futuras gerações e a dignidade de todos os seres vivos. E, ao mesmo tempo, é utopia viva, não no sentido de algo inalcançável, mas como um horizonte ético que orienta as ações presentes para um futuro ainda inexistente. A utopia aqui é concreta, pois exige mudanças de mentalidade, de valores, práticas e de novas políticas. Ela nos convida a imaginar e a construir um mundo onde o cuidado, a solidariedade entre as espécies e o reconhecimento dos limites ecológicos sejam princípios norteadores das decisões humanas. É também da essência da bioética ambiental a interdisciplinaridade. Uma confluência de saberes expressa a esperança de que somente juntos, ciência, ética, ecologia, política, podemos cultivar um futuro mais justo, responsável e sustentável para todas as formas de vida. Anor Sganzerla

Isto não é guerra. Isto é genocídio. Gaza se tornou um campo de concentração, e a mensagem de Israel é clara: saia ou morra.

Eu vi isso pela primeira vez quando era menino, num pátio de escola, em 1965: o covarde que se fortaleceu em grupo e escolheu sua vítima. Sessenta anos depois, vejo o mesmo padrão — desta vez nos líderes de Israel e no presidente dos Estados Unidos.

Esta noite estou cansado. Como sempre, termino o dia lendo as notícias: Haaretz, DN, Expressen, Dagens, etc. As histórias são as mesmas — genocídio em Gaza, imagens de sofrimento e morte. Sinto desespero, sinto desesperança. Mas esta noite, também sinto raiva.

Quando fecho o computador, uma velha lembrança me vem à mente. Tenho doze anos e estou no pátio da escola. Um garoto mais velho que eu — tímido quando sozinho, mas encorajado por outros quatro — escolhe seu alvo. A surra só para quando um professor intervém. Sua força não vinha da coragem, mas do medo, e do prazer de ver sua vítima desabar.

Essa mesma dinâmica se repete agora. Netanyahu não é um líder forte. Ele é inseguro, ávido por controle, carente de empatia e dependente de outros para se manterem firmes. Um covarde com poder demais. E, como o menino no pátio da minha escola, ele se cerca de outros iguais a ele — homens dispostos a apoiar a limpeza étnica e o genocídio.

O covarde teme a verdade. É por isso que jornalistas internacionais são impedidos de entrar em Gaza, repórteres locais são silenciados e até mesmo alvejados. Recentemente, o exército israelense bombardeou uma tenda de imprensa. Não foi um erro. A ordem veio de cima. Seis jornalistas foram mortos naquele dia, seis que deram suas vidas para que pudéssemos saber o que está acontecendo. Eles se juntam aos mais de 200 jornalistas já assassinados.

O retorno de Trump só tornou Netanyahu mais ousado. Com ele vieram armas, cobertura política e um parceiro que o espelha: a mesma falta de empatia, a mesma covardia disfarçada de força. Juntos, eles lançaram um dos exércitos mais avançados do mundo contra um povo que não tem nada com que se defender.

E, no entanto, Gaza não se rende. Dois milhões de pessoas, presas atrás de muros e cercas, recusam-se a desaparecer. Perderam casas, água, escolas e hospitais. Mas se apegam a algo que falta aos seus opressores: dignidade.

É tentador chamar isso de guerra. A linguagem de soldados e armas, baixas e ruínas, sugere guerra. Mas isso não é guerra. Isso é genocídio. Gaza se tornou um campo de concentração, e a mensagem de Israel é clara: saia ou morra.

É sempre o covarde contra o corajoso. E sabemos quem são os covardes.

Nas últimas semanas, medidas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos contra o Brasil trouxeram à tona um episódio até então inédito: os serviços de pagamentos, do qual o PIX é parte importante, foram colocados no centro de uma investigação por supostas (e infundadas) práticas desleais contra empresas norte-americanas. A ofensiva ganhou contornos mais graves quando, em um desdobramento político, o ministro Alexandre de Moraes foi enquadrado na chamada Lei Magnitsky, bloqueando operações financeiras em dólar e atingindo suas transações em redes de pagamentos internacionais através da Visa, Mastercard, Google Pay e Apple Pay. Desta maneira, as ações chegaram concretamente ao sistema financeiro brasileiro, acendendo alertas sobre possíveis consequências – como restrições a transações internacionais, sanções a bancos brasileiros com operações nos Estados Unidos, entre outras.

É preciso lembrar que esse embate não acontece no vácuo e, muito menos, de maneira isolada. Insere-se, em um contexto de disputa pela liderança global, com a ascensão da China, a reorganização de países do Sul Global e pelo desenvolvimento de inciativas autônomas desses últimos na área financeira que têm escapado ao controle de grandes empresas estadunidenses. E, diante de uma ameaça à hegemonia de seu país, o governo Trump vem recorrendo a ações autoritárias, como sanções e taxas, mascarados de defesa de interesses empresariais. O mundo está se movendo em um momento de “lusco-fusco”, como formulado por Gramsci, com o ocaso da velha ordem já podendo ser vista no horizonte e o novo lutando para nascer. Neste contexto, busca-se, a todo custo, manter as finanças e as plataformas digitais (as chamadas “big techs”), elementos centrais do capitalismo contemporâneo, sob o controle de um império caduco.

Assim, um dos alvos dessa ofensiva tornou-se o sistema digital de pagamentos regulado pelo Estado brasileiro, que desde 2020, com criação do PIX, tem alterado a dinâmica do mercado no país, chegando a impactar (em certa medida, como será visto) grandes empresas estadunidenses de cartões (caso da Visa e Mastercard) e o avanço das plataformas digitais no ramo de pagamentos. Além disso, o presente ataque também possui motivações políticas em um momento interno delicado, com a possível condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, que pode ser, inclusive, um exemplo para outros países.

Mas as questões ligadas ao PIX não se restringem ao Brasil. Elas repercutem, inclusive, por conta de um movimento mais amplo no Sul Global. Em países da América Latina, como o México, Argentina, Peru e Bolívia, os bancos centrais vêm reestruturando há mais de duas décadas os seus respectivos sistemas de pagamentos, oferecendo condições para digitalização do dinheiro e fortalecendo transações em suas respectivas moedas nacionais – a Bolívia chegou a impor limites ao uso do dólar em determinados pagamentos. A Índia, com o UPI, também ofereceu condições para uma adesão massiva da população ao mercado de pagamentos. O Quênia, por sua vez, no leste africano, lançou o M-Pesa em 2007, transformando transações financeiras cotidianas por meio da telefonia móvel e antecipando soluções ligadas aos pagamentos instantâneos em diversos países (como a criação em 2013 de um número de identificação para pagamentos semelhante ao que hoje é a “chave PIX”). A expansão do M-Pesa foi avassaladora desde então, fomentando o processo de digitalização e de expansão das plataformas no território queniano e, inclusive, para outros países africanos. Estas iniciativas evidenciam, portanto, uma relativa soberania financeira nos países do Sul – e que não foi dada, simplesmente, de antemão, mas construída ao longo do tempo.

E, assim, inevitavelmente, podemos questionar: o ataque ao PIX seria um recado a outros países do Sul que estabeleceram iniciativas autônomas em seus sistemas financeiros? Caso este ataque prospere, quantas nações, com menos poder de defesa política e econômica que o Brasil, conseguiriam resistir às pressões para conceder vantagens às empresas norte-americanas?

No caso brasileiro, a disputa precisa ser lida, ainda, dentro de uma longa trajetória de inovação tecnológica e de construção do sistema de pagamentos. Desde os anos 1960, o Banco Central e grandes bancos nacionais atuaram para a automação das transações no território nacional. A reorganização do sistema de pagamentos brasileiro em 2001 contribuiu para a formação de uma infraestrutura e de uma regulação públicas eficientes, capazes de suportar o aumento das transações digitais com a popularização dos cartões de débito e crédito, das plataformas digitais, do comércio eletrônico e dos novos serviços de pagamento instantâneos.

Apenas para se ter uma dimensão desse universo de transações, segundo os dados mais recentes do Banco Central sobre o mercado de cartões, o Brasil alcançou em 2024, o total de 235 milhões de cartões de crédito ativos (superando a sua população total após um crescimento de 14% em relação a 2023) e de 74 milhões de cartões pré-pagos ativos (aumento anual de 9%), embora tenha havido uma queda de 5% no número de cartões de débito ativos (de 162 milhões em 2023 para 154 milhões em 2024). Ainda assim, em 2024 houve avanço no número de transações em todos estes instrumentos em relação ao ano anterior, de 11% para os cartões de crédito, 19% para os pré-pagos e de 2,5% de débito. Houve igualmente aumento nas transações online de 27% e de 4%, respectivamente, com cartões de crédito e débito e, também, naquelas por aproximação para ambas as modalidades, respondendo a 35% do total transacionado para os cartões de crédito e de 44% para os de débito. No total, as transações apenas com cartões de crédito movimentaram mais de R$ 4 trilhões apenas em 2024, com 45% do consumo das famílias sendo feito através deste instrumento. Não é preciso ser um grande matemático para observar a importância e a expansão desse mercado no país, já que as empresas atuantes cobram taxas por cada transação. Entretanto, é necessário lembrar que o incentivo ao consumo, as taxas de juros cobradas e o uso desenfreado de cartões de crédito são também responsáveis pelo endividamento da maior parte das famílias brasileiras.

E, nesse processo, a Visa e a Mastercard (empresas estadunidenses) tiveram até 2013 um duopólio concedido pelo Estado brasileiro sem qualquer abertura para concorrência externa, controlando e definindo as taxas cobradas pelas transações feitas nas maquininhas no território brasileiro. Mas, desde então, o Banco Central abriu este mercado para a competição – sem atuar para diminuir a dominância prévia de ambas as corporações. Tratou-se de fazer uma abertura com muitas barreiras para quem quisesse entrar e competir. O resultado foi uma desconcentração tímida e com a proeminência ainda hoje da Mastercard (dominando mais de 50% do volume transacionado com cartões no país) e da Visa. Em outras palavras, essas corporações ainda faturam e muito. Nesse contexto, algumas empresas nacionais foram criadas, como foi o caso da Elo, formada pelo consórcio entre bancos brasileiros, e que concorre com as gigantes dos Estados Unidos em uma posição muito inferior nesse mercado. O PIX é simplesmente parte deste conjunto de ações que afetou o crescimento e a dinâmica desse mercado. Essa abertura para a concorrência é, assim, um dado fundamental que confere e dá concretude a ações soberanas do Brasil na conjuntura atual.

Trata-se, em suma, de uma situação complexa, sendo importante aproveitar o debate público atual para compreendê-la. O que está em jogo não é a possibilidade de empresas competirem e oferecerem seus serviços de pagamentos em igualdades de condições, mas, a bem da verdade, da capacidade de um país do Sul Global regular seu próprio dinheiro digital e disputar um mercado estratégico, que foi, até pouco, monopolizado por corporações norte-americanas. A tentativa de deslegitimar e de colocar o PIX sob este fogo cruzado é, portanto, um movimento para tentar retomar privilégios e a dominância deste mercado.

A resposta brasileira, corretamente, está voltada para a defesa da sua soberania. Quando o seu sistema de pagamentos se torna alvo de disputas internacionais, o que está em questão é poder, soberania e a tentativa de um império caduco para manter o mundo sob seu domínio. Essa disputa, assim, é mais ampla e desvela uma nova reconfiguração da ordem global, com todas as contradições envolvidas, diante de uma maior autonomia relativa de países do Sul para formular estratégias, desenvolvendo soluções e serviços sofisticados, incluindo em áreas que até pouco não dominavam – como é o caso do dinheiro e das finanças.

Alguma coisa acabou de acontecer na Alemanha. Uma jurista altamente respeitada, indicada pelo Partido Social Democrata (SPD, na sigla em inglês) para integrar a Corte Constitucional do país, saiu da disputa após uma campanha implacável de difamação por parte de jornalistas e políticos de direita. Pior ainda, foi o próprio parceiro de coalizão do SPD, a União Democrata Cristã (CDU, na sigla em inglês), de centro-direita, que subitamente deixou de apoiar a candidatura de Frauke Brosius-Gersdorf e passou a considerá-la inaceitável.

Essa sabotagem de um procedimento até então consensual é um teste para trazer a política de guerra cultural à moda americana para a Alemanha. O objetivo é afastar cada vez mais membros da centro-direita que a ex-chanceler Angela Merkel liderou no passado e avançar em direção ao arranjo já implementado em algumas outras democracias europeias: uma aliança entre a centro-direita e a extrema direita populista.

/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_63b422c2caee4269b8b34177e8876b93/internal_photos/bs/2025/p/o/VqqVppT1u4ZCZuoOy7BQ/foto18opin-201-col-op3-a21.jpg)

É verdade que o Tribunal Constitucional da Alemanha, embora seja um dos mais respeitados e influentes do mundo, nem sempre esteve acima de controvérsias. Em meados da década de 1990, atraiu a ira dos conservadores quando determinou que as escolas não-confessionais da Baviera não poderiam exibir crucifixos em suas paredes. Mas o processo de nomeação de juízes sempre foi poupado do espetáculo que é muito familiar nos Estados Unidos. Em vez de realizar audiências altamente divulgadas, televisionadas e que polarizam de forma confiável, os partidos se reúnem a portas fechadas para propor uma lista equilibrada de indicados, cada um dos quais precisa obter o apoio da supermaioria na Câmara Baixa.

Como em muitas outras coisas na política europeia, esse processo foi complicado pelo sucesso dos populistas de extrema direita. A Alternativa para a Alemanha (AfD, no original em alemão), agora o segundo maior grupo no parlamento, tem exigido seu “juiz próprio”, opondo-se ao fato de que os partidos alemães menores - os Democratas Livres e os Verdes, pró-mercado - têm o direito de nomear membros do tribunal. Num Estado federal, a Turíngia, onde o AfD venceu as últimas eleições, o partido na prática bloqueou a nomeação de novos juízes como protesto contra o que considera sua exclusão injustificada.

Mas não foi principalmente a extrema direita que derrubou Brosius-Gersdorf. Em vez disso, ela enfrentou uma campanha mais ampla de críticas que procurou pintá-la como uma radical de esquerda que supostamente quer liberalizar completamente o aborto e introduzir vacinas obrigatórias contra a covid-19. Não apenas um colega professor de direito alterou o verbete sobre ela na Wikipédia para fazê-la parecer uma “ativista”, mas o arcebispo de Bamberg a atacou em um sermão - apenas para admitir, após uma conversa pessoal com a candidata, que havia sido “mal informado”.

A Alemanha nunca teve o equivalente à Fox News (enquanto a França agora tem a CNews, e um de seus principais jornalistas chegou a se candidatar à presidência da França em 2022). No entanto, startups de extrema direita relativamente pequenas - que afirmam ser “a voz da maioria” - têm ganhado cada vez mais influência dentro da CDU. Recentemente, um membro do partido declarou, de fato, que qualquer pessoa que não adira às doutrinas do direito natural não pode atuar como juiz. De repente, a suposta corrente dominante do partido está ecoando o discurso populista de que os tribunais devem principalmente “representar o povo” (em vez de defender a Constituição).

Os guerreiros da cultura de direita de hoje são empreendedores da polarização. Buscam dividir o eleitorado em amigos e inimigos, e atacaram o ponto fraco da centro-direita. Sob pressão, a CDU achou que precisa provar a seus eleitores que são de fato conservadores

A CDU está em crise intelectual há algum tempo. Hoje, quase ninguém consegue articular os princípios fundamentais do partido. É verdade que, assim como os conservadores no Reino Unido, os democratas-cristãos alemães há muito tempo se orgulham de seu pragmatismo, cultivando uma imagem de partido governamental competente e padrão. Além disso, o pensamento do direito natural era de fato proeminente entre os democratas-cristãos no período pós-guerra. Mas, justamente por estarem interessados no poder, os democratas-cristãos - assim como os conservadores britânicos - se adaptaram de modo cuidadoso a uma sociedade em transformação. O resultado irônico é que agora eles estão difamando como “radical” uma jurista que, na verdade, parece representar “o povo” - na medida em que ela costuma defender pontos de vista que contam com o apoio da maioria.

Tradicionalmente, os democratas-cristãos adotaram uma estratégia política de buscar a mediação entre grupos e interesses diferentes, buscando o que a doutrina social católica há muito tempo apresentava como visão de harmonia social. Nesse sentido, Merkel - sempre ansiosa para equilibrar e fazer concessões - ainda estava praticando o modelo tradicional.

Porém, os guerreiros da cultura de direita de hoje são empreendedores da polarização. Muitas vezes armados com desinformação, eles buscam acirrar os conflitos e dividir o eleitorado em amigos e inimigos, e isso os levou a atacar o ponto fraco da centro-direita. Sentindo a pressão da extrema direita, os democratas-cristãos acham que precisam provar a seus eleitores que ainda são de fato conservadores - ao contrário da supostamente über-liberal Merkel, que acabou concordando com reformas como o casamento de pessoas do mesmo sexo.

Embora o arcebispo de Bamberg tenha se disposto a falar diretamente com a candidata, os membros do parlamento da CDU aparentemente se recusaram a fazê-lo. Esse comportamento representa um desvio gritante da posição da CDU, da cultura de compromisso e moderação que impediu a politização da mais alta corte da Alemanha no estilo norte-americano. A quebra de normas da CDU é análoga à recusa dos republicanos americanos em considerar o indicado de Barack Obama para a Suprema Corte em 2016.

Apesar das alegações dos líderes da CDU, de que são a última defesa da democracia contra a extrema direita em ascensão, o partido está caindo nas armadilhas da guerra cultural que a extrema direita preparou para eles. Não é inevitável que o último grande país com uma muralha para conter a extrema direita siga o rumo que tantas outras democracias europeias já seguiram. Mas esse cenário está se tornando mais realista. (Tradução de Fabrício Calado Moreira)Jan-Werner Mueller, professor de política na Universidade de Princeton, autor de “Democracy Rules”(O jogo democrático)

/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_63b422c2caee4269b8b34177e8876b93/internal_photos/bs/2025/p/o/VqqVppT1u4ZCZuoOy7BQ/foto18opin-201-col-op3-a21.jpg)