quarta-feira, 27 de agosto de 2025

O declínio da democracia americana

E os Estados Unidos, hein? Durante oito décadas, vendidos como o farol da democracia e a garantia de que regimes baseados em liberdades e direitos poderiam florescer. Hoje, porém, esse capital simbólico se dissolve rapidamente e oferece ao mundo menos um exemplo a seguir do que um modelo a evitar.

Quem diria que, em 2025, apenas cogitar entrar naquele país já significa abrir mão de dez direitos e renunciar a cinco liberdades fundamentais? E que, se conseguir atravessar a fronteira —ou, sendo residente, decidir permanecer—, a pessoa terá de aceitar uma perda substancial em praticamente todos os direitos que lhe conferem as constituições liberal-democráticas.

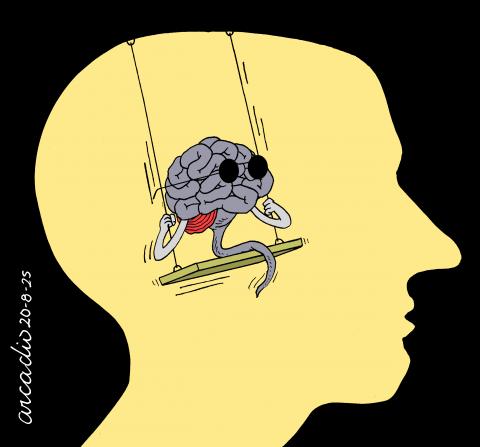

O sujeito acorda em solo americano e lá se foram alguns de seus direitos individuais, pois o primeiro artigo da nova constituição afirma que Trump é o Estado e é ele quem decide sobre o que se pode falar e qual opinião se deve ter. Seus direitos sociais, inclusive os econômicos, tampouco permanecem intactos, porque é o Estado quem determina com quem se negocia, a que taxas e com quais produtos.

Nem preciso falar dos direitos de terceira geração —ao desenvolvimento, à paz e ao meio ambiente—, porque esses encontram hoje no governo americano o seu principal antagonista em nível global. Basta acreditar neles para ser considerado antiamericano.

A justiça internacional virou anedota, já que o segundo artigo da constituição trumpista estabelece que as leis dos Estados Unidos, interpretadas exclusivamente pelo governo, se sobrepõem a quaisquer normas nacionais ou decisões de organismos multilaterais.

Se o presidente (vamos chamá-lo assim por falta de um título mais excelso) decide que perpetradores de crimes contra o Estado de Direito devem ser considerados democratas —como o húngaro Antal Rogán—, enquanto democratas são violadores de direitos humanos, não pode ser contestado. Basta um ato de Trump e tiranos viram democratas e democratas, déspotas —justificações não são necessárias, o presidente não deve explicações.

Em poucas semanas, juízes do Tribunal Penal Internacional e da Suprema Corte do Brasil —que ousaram julgar genocidas ou golpistas sob a proteção do presidente— foram eles próprios julgados e condenados no único tribunal que realmente conta na galáxia: o arbítrio de Trump. Netanyahu e Bolsonaro são uns santos, os juízes que os julgam, monstros.

Decisão inquestionável, sanções imediatas. E só uma pessoa no planeta pode arbitrar a dosimetria. Imaginem quem.

Todos os condenados estão sujeitos às únicas leis que agora valem incondicionalmente para todos os cidadãos do planeta. Da decisão não cabe recurso; ao contrário, qualquer reação é tratada como agravante. O caso das tarifas ilustra bem: anuncia-se 50%. "Mas, se o país reagir, aumentarei para 100%, 1.000%, até onde eu quiser."

O mesmo vale para quem ousar desafiar o édito que transforma um tribunal ou indivíduo em pária do sistema financeiro: quem oferecer guarida a um "criminoso" segundo a lei de Trump será severamente punido. O braço longo da lei americana alcançará o dissidente, sua família e seus amigos onde quer que estejam. Fronteiras, magistrados e leis nacionais não bastarão para poupá-los. O mundo inteiro vive sob a regra infantil de mãe de chinelo na mão ameaçando: "Se correr é pior".

De longe, o mais grave é a constatação de que, pela primeira vez em 80 anos, no clube das três superpotências não resta uma democracia funcional. E isso altera um equilíbrio delicado, mas essencial, que desde 1945 permitiu que as democracias prosperassem.

Mudanças eram esperadas, mas em outra direção. Muitos apostaram na democratização da Rússia após o esfacelamento da União Soviética. Outros acreditaram que a economia de mercado, dominada com eficiência pela China, suavizaria sua ditadura. Nada disso ocorreu.

O inesperado foi a "desdemocratização" dos Estados Unidos —e a velocidade vertiginosa com que a erosão avançou, sem encontrar resistências, num país repleto de instituições criadas justamente para conter o absolutismo. Em outras palavras: ninguém esperava ver os Estados Unidos transformados naquilo que, por oito décadas, sua retórica denunciou como características dos "regimes inimigos da liberdade".

É daí que surgem os paradoxos do presente. De repente, um regime liberticida como a China parece a fada sensata diante do caos produzido por Trump nas relações internacionais. E até Putin, sanguinário e perigoso, que "apenas" deseja anexar um vizinho, parece menos ameaçador por deter uma fração mínima do poder do americano.

Quem diria que, em 2025, apenas cogitar entrar naquele país já significa abrir mão de dez direitos e renunciar a cinco liberdades fundamentais? E que, se conseguir atravessar a fronteira —ou, sendo residente, decidir permanecer—, a pessoa terá de aceitar uma perda substancial em praticamente todos os direitos que lhe conferem as constituições liberal-democráticas.

O sujeito acorda em solo americano e lá se foram alguns de seus direitos individuais, pois o primeiro artigo da nova constituição afirma que Trump é o Estado e é ele quem decide sobre o que se pode falar e qual opinião se deve ter. Seus direitos sociais, inclusive os econômicos, tampouco permanecem intactos, porque é o Estado quem determina com quem se negocia, a que taxas e com quais produtos.

Nem preciso falar dos direitos de terceira geração —ao desenvolvimento, à paz e ao meio ambiente—, porque esses encontram hoje no governo americano o seu principal antagonista em nível global. Basta acreditar neles para ser considerado antiamericano.

A justiça internacional virou anedota, já que o segundo artigo da constituição trumpista estabelece que as leis dos Estados Unidos, interpretadas exclusivamente pelo governo, se sobrepõem a quaisquer normas nacionais ou decisões de organismos multilaterais.

Se o presidente (vamos chamá-lo assim por falta de um título mais excelso) decide que perpetradores de crimes contra o Estado de Direito devem ser considerados democratas —como o húngaro Antal Rogán—, enquanto democratas são violadores de direitos humanos, não pode ser contestado. Basta um ato de Trump e tiranos viram democratas e democratas, déspotas —justificações não são necessárias, o presidente não deve explicações.

Em poucas semanas, juízes do Tribunal Penal Internacional e da Suprema Corte do Brasil —que ousaram julgar genocidas ou golpistas sob a proteção do presidente— foram eles próprios julgados e condenados no único tribunal que realmente conta na galáxia: o arbítrio de Trump. Netanyahu e Bolsonaro são uns santos, os juízes que os julgam, monstros.

Decisão inquestionável, sanções imediatas. E só uma pessoa no planeta pode arbitrar a dosimetria. Imaginem quem.

Todos os condenados estão sujeitos às únicas leis que agora valem incondicionalmente para todos os cidadãos do planeta. Da decisão não cabe recurso; ao contrário, qualquer reação é tratada como agravante. O caso das tarifas ilustra bem: anuncia-se 50%. "Mas, se o país reagir, aumentarei para 100%, 1.000%, até onde eu quiser."

O mesmo vale para quem ousar desafiar o édito que transforma um tribunal ou indivíduo em pária do sistema financeiro: quem oferecer guarida a um "criminoso" segundo a lei de Trump será severamente punido. O braço longo da lei americana alcançará o dissidente, sua família e seus amigos onde quer que estejam. Fronteiras, magistrados e leis nacionais não bastarão para poupá-los. O mundo inteiro vive sob a regra infantil de mãe de chinelo na mão ameaçando: "Se correr é pior".

De longe, o mais grave é a constatação de que, pela primeira vez em 80 anos, no clube das três superpotências não resta uma democracia funcional. E isso altera um equilíbrio delicado, mas essencial, que desde 1945 permitiu que as democracias prosperassem.

Mudanças eram esperadas, mas em outra direção. Muitos apostaram na democratização da Rússia após o esfacelamento da União Soviética. Outros acreditaram que a economia de mercado, dominada com eficiência pela China, suavizaria sua ditadura. Nada disso ocorreu.

O inesperado foi a "desdemocratização" dos Estados Unidos —e a velocidade vertiginosa com que a erosão avançou, sem encontrar resistências, num país repleto de instituições criadas justamente para conter o absolutismo. Em outras palavras: ninguém esperava ver os Estados Unidos transformados naquilo que, por oito décadas, sua retórica denunciou como características dos "regimes inimigos da liberdade".

É daí que surgem os paradoxos do presente. De repente, um regime liberticida como a China parece a fada sensata diante do caos produzido por Trump nas relações internacionais. E até Putin, sanguinário e perigoso, que "apenas" deseja anexar um vizinho, parece menos ameaçador por deter uma fração mínima do poder do americano.

Já comprei pipoca para ver Bolsonaro

Já comprei pipoca para assistir, a partir da semana que vem, ao julgamento de Jair Bolsonaro e de militares que o apoiavam por tentativa de golpe de Estado. Não há muita dúvida nem sobre o veredicto que será dado à maioria dos réus nem sobre a importância histórica desse juízo.

Um dos erros em série cometidos pelo Brasil foi o de nunca responsabilizar plenamente os militares pelas várias rupturas e viradas de mesa que promoveram ao longo de nossa não tão longa história democrática. Impunidade nessas situações é praticamente um convite à próxima intervenção.

Espera-se que a condenação agora eleve substancialmente o custo de ignorar as regras fundamentais da democracia e ponha fim ao ciclo de golpismo barato.

Politicamente, a situação é mais ambígua. É certo que o processo contra o ex-presidente, encimado pela assombrosa campanha de Eduardo Bolsonaro por sanções dos Estados Unidos contra o Brasil, marca uma redução da influência da família.

Receio, porém, que os Bolsonaros, apesar da trajetória descendente, ainda conservem força suficiente para vetar candidaturas de direita, o que significa que não voltarão imediatamente para o campo da irrelevância política de onde não deveriam ter saído.

Em relação ao pleito de 2026, as coisas são ainda mais fluidas. A polarização transforma a disputa naquilo que meus colegas das páginas de esporte chamam de jogo de seis pontos. Perdas de um lado são ganhos para o outro e vice-versa.

No início do ano, o governo Lula parecia caminhar resolutamente para as cordas, mas as reinações de Dudu combinadas com preços de comida um pouco mais comportados recolocam o petista no jogo com boas chances.

Nada garante, contudo, que Lula não cometerá nenhuma tolice digna de Bolsonaros ou verá sua proverbial sorte revertida.

O que quer que aconteça na eleição, no plano institucional a condenação de golpistas representa inequívoco avanço, o que já faz valer a pipoca.

Hélio Schwartsman

Um dos erros em série cometidos pelo Brasil foi o de nunca responsabilizar plenamente os militares pelas várias rupturas e viradas de mesa que promoveram ao longo de nossa não tão longa história democrática. Impunidade nessas situações é praticamente um convite à próxima intervenção.

Espera-se que a condenação agora eleve substancialmente o custo de ignorar as regras fundamentais da democracia e ponha fim ao ciclo de golpismo barato.

Politicamente, a situação é mais ambígua. É certo que o processo contra o ex-presidente, encimado pela assombrosa campanha de Eduardo Bolsonaro por sanções dos Estados Unidos contra o Brasil, marca uma redução da influência da família.

Receio, porém, que os Bolsonaros, apesar da trajetória descendente, ainda conservem força suficiente para vetar candidaturas de direita, o que significa que não voltarão imediatamente para o campo da irrelevância política de onde não deveriam ter saído.

Em relação ao pleito de 2026, as coisas são ainda mais fluidas. A polarização transforma a disputa naquilo que meus colegas das páginas de esporte chamam de jogo de seis pontos. Perdas de um lado são ganhos para o outro e vice-versa.

No início do ano, o governo Lula parecia caminhar resolutamente para as cordas, mas as reinações de Dudu combinadas com preços de comida um pouco mais comportados recolocam o petista no jogo com boas chances.

Nada garante, contudo, que Lula não cometerá nenhuma tolice digna de Bolsonaros ou verá sua proverbial sorte revertida.

O que quer que aconteça na eleição, no plano institucional a condenação de golpistas representa inequívoco avanço, o que já faz valer a pipoca.

Hélio Schwartsman

'A destruição da Palestina é a destruição do Planeta' – e também da humanidade?

A Destruição da Palestina é a Destruição do Planeta é o título do livro de Andreas Malm, professor de Ecologia Humana na Lund University, Suécia. No livro, Malm recupera uma história pouco documentada midiaticamente: o histórico interesse britânico na região da Palestina, enquanto ainda estava sob domínio do Império Otomano. O ano era 1840 e os britânicos buscavam estender seu domínio colonial no mundo. A região era atrativa em razão da sua localização estratégica e porque poderia ser também uma área de livre-comércio que até então tinha influência do Egito, cujo comércio estava em ascensão. O objetivo era desmembrar a crescente dominância árabe na região, bem como aproveitar recursos naturais na costa mediterrânea onde hoje se localiza a Faixa de Gaza, rica em reserva de gás e petróleo. Para tanto, em 1840, a cidade de Akka foi inteiramente destruída e seus habitantes, assassinados. Dava-se início ali um projeto colonial que passou das mãos da Grã-Bretanha para Israel.

A Palestina é um paradigma contemporâneo para pensarmos que a aniquilação da região, sua cultura, independência econômica e população, significa também que outros povos e culturas em outros lugares do mundo, bem como a natureza, pode ser aniquilada; já foi feito uma vez, por que não poderia acontecer novamente? Ilan Pappe, reconhecido historiador do conflito Israel-Palestina, reforçou, em 6 de agosto de 2025, no ato Da Limpeza Étnica ao Genocídio na Palestina, na Faculdade de Direito da USP, que essa escala de destruição não se refere somente ao evento localizado naquela região, mas diz respeito a toda a humanidade, e mencionou a importância da linguagem na descrição dessa destruição. Já Raja Shehadeh, em What Does Isarel Fear From Palestine, narra episódios de crescente desumanização dos palestinos.

É curioso notar, pelo noticiário da guerra em Gaza (poderíamos dizer que é uma guerra, já que a Palestina não é um Estado reconhecido e também não tem exército?), que estamos em franca direção a uma contabilidade de diferenciação de “unidades humanas”. As medidas de grandeza aplicadas às vidas dos israelenses e palestinos são distintas. Podemos citar apenas alguns números: quatro israelenses (soldados) trocados por 200 palestinos em janeiro de 2025; 33 reféns do Hamas trocados por 1.900 palestinos que estavam presos em Israel, também no mesmo mês. Nem todos os prisioneiros são terroristas, já que a rotina de intimidação e violência colonial na Faixa de Gaza é uma constante. Alvos fáceis, qualquer um pode ser preso para ser intimidado a colaborar com o colonizador.

Em tempos de inteligência artificial, parece que a mente humana passou a funcionar pela lógica dos números, atribuindo valor quantitativo a seres humanos de diferentes origens. Assim é possível criar uma escala admissível de sofrimento humano, atribuindo a cada um, a depender da sua nacionalidade (ou a falta dela), religião, cor, gênero, classe social, um valor ou falta de valor que determina o quanto de sofrimento será possível cada um passar. De 0 a 10, quanto vale um cidadão brasileiro que nasceu na periferia, é pobre e racializado? Quanto vale um morador branco de um bairro favorecido? Podemos fazer essa contabilidade pelo noticiário sobre a violência policial no Brasil, por exemplo. O que acontece em Gaza é uma reverberação amplificada do que está em curso em populações periféricas racializadas no nosso país.

E como tudo isso é ou não é noticiado? Como a linguagem pode moldar a percepção de modo a ajudar na atribuição de valor na contabilidade das “unidades de sofrimento humano” disponíveis na humanidade? O que é a humanidade frente ao cálculo de quem pode viver e quem pode morrer? Este cálculo não é novidade. Também foi realizado pelo nazismo, ao projetar e desenhar o Holocausto judaico, em larga escala. Felizmente, a linguagem ajudou historicamente a reconhecermos o antissemitismo. O sociólogo francês Michel Wieviorka, no livro Violence: A New Approach (La Violence, em francês), discorre sobre como os testemunhos das vítimas dos campos de concentração em audiovisual ajudaram na construção da percepção de que, de fato, os judeus foram vítimas do nazismo.

Já que as “unidades de sofrimento humano” podem ter seu valor atribuído pela linguagem, cabe entender como a Palestina vem historicamente sendo contada, ou como, historicamente, se atribui linguagem ao conflito israelo-palestino. Isso foi em parte investigado em artigos que assinei com a minha então orientanda de mestrado, Vitória P. Baldin, como, por exemplo, A emergência do digital no conflito palestino-israelense e a linha do tempo das estratégias político-comunicativas, Perspectivas de uma comunicação para paz em relação à cobertura jornalística brasileira sobre o conflito palestino-israelense e Reflexões sobre as relações entre mídia noticiosa e conflito permanente entre palestinos e israelenses. O objetivo é contribuir com a perspectiva de que a produção midiática no campo da comunicação, e, em particular, os formatos jornalísticos, coconstituem guerras e conflitos.

O resultado maior dessa investigação, como resultado do mestrado no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação (PPGCOM) da Escola de Comunicações e Artes acabou de ser publicado por Baldin: A Mídia e a Palestina: Comunicação, Poder e Resistência na Era da Informação. “Mais do que representar o conflito, a mídia aqui é entendida como parte dele – agente que molda o visível, o dizível e o possível. Este é um convite à escuta e ao reposicionamento epistemológico. Um chamado a pensar a Palestina não como exceção, mas como espelho das contradições comunicacionais do nosso tempo.” A possibilidade de a Palestina espelhar as contradições comunicacionais do nosso tempo, como conclui a autora, nos mostra que também estamos em frente a um espelhamento de um momento sombrio da existência humana neste planeta.

A Palestina é um paradigma contemporâneo para pensarmos que a aniquilação da região, sua cultura, independência econômica e população, significa também que outros povos e culturas em outros lugares do mundo, bem como a natureza, pode ser aniquilada; já foi feito uma vez, por que não poderia acontecer novamente? Ilan Pappe, reconhecido historiador do conflito Israel-Palestina, reforçou, em 6 de agosto de 2025, no ato Da Limpeza Étnica ao Genocídio na Palestina, na Faculdade de Direito da USP, que essa escala de destruição não se refere somente ao evento localizado naquela região, mas diz respeito a toda a humanidade, e mencionou a importância da linguagem na descrição dessa destruição. Já Raja Shehadeh, em What Does Isarel Fear From Palestine, narra episódios de crescente desumanização dos palestinos.

É curioso notar, pelo noticiário da guerra em Gaza (poderíamos dizer que é uma guerra, já que a Palestina não é um Estado reconhecido e também não tem exército?), que estamos em franca direção a uma contabilidade de diferenciação de “unidades humanas”. As medidas de grandeza aplicadas às vidas dos israelenses e palestinos são distintas. Podemos citar apenas alguns números: quatro israelenses (soldados) trocados por 200 palestinos em janeiro de 2025; 33 reféns do Hamas trocados por 1.900 palestinos que estavam presos em Israel, também no mesmo mês. Nem todos os prisioneiros são terroristas, já que a rotina de intimidação e violência colonial na Faixa de Gaza é uma constante. Alvos fáceis, qualquer um pode ser preso para ser intimidado a colaborar com o colonizador.

Em tempos de inteligência artificial, parece que a mente humana passou a funcionar pela lógica dos números, atribuindo valor quantitativo a seres humanos de diferentes origens. Assim é possível criar uma escala admissível de sofrimento humano, atribuindo a cada um, a depender da sua nacionalidade (ou a falta dela), religião, cor, gênero, classe social, um valor ou falta de valor que determina o quanto de sofrimento será possível cada um passar. De 0 a 10, quanto vale um cidadão brasileiro que nasceu na periferia, é pobre e racializado? Quanto vale um morador branco de um bairro favorecido? Podemos fazer essa contabilidade pelo noticiário sobre a violência policial no Brasil, por exemplo. O que acontece em Gaza é uma reverberação amplificada do que está em curso em populações periféricas racializadas no nosso país.

E como tudo isso é ou não é noticiado? Como a linguagem pode moldar a percepção de modo a ajudar na atribuição de valor na contabilidade das “unidades de sofrimento humano” disponíveis na humanidade? O que é a humanidade frente ao cálculo de quem pode viver e quem pode morrer? Este cálculo não é novidade. Também foi realizado pelo nazismo, ao projetar e desenhar o Holocausto judaico, em larga escala. Felizmente, a linguagem ajudou historicamente a reconhecermos o antissemitismo. O sociólogo francês Michel Wieviorka, no livro Violence: A New Approach (La Violence, em francês), discorre sobre como os testemunhos das vítimas dos campos de concentração em audiovisual ajudaram na construção da percepção de que, de fato, os judeus foram vítimas do nazismo.

Já que as “unidades de sofrimento humano” podem ter seu valor atribuído pela linguagem, cabe entender como a Palestina vem historicamente sendo contada, ou como, historicamente, se atribui linguagem ao conflito israelo-palestino. Isso foi em parte investigado em artigos que assinei com a minha então orientanda de mestrado, Vitória P. Baldin, como, por exemplo, A emergência do digital no conflito palestino-israelense e a linha do tempo das estratégias político-comunicativas, Perspectivas de uma comunicação para paz em relação à cobertura jornalística brasileira sobre o conflito palestino-israelense e Reflexões sobre as relações entre mídia noticiosa e conflito permanente entre palestinos e israelenses. O objetivo é contribuir com a perspectiva de que a produção midiática no campo da comunicação, e, em particular, os formatos jornalísticos, coconstituem guerras e conflitos.

O resultado maior dessa investigação, como resultado do mestrado no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação (PPGCOM) da Escola de Comunicações e Artes acabou de ser publicado por Baldin: A Mídia e a Palestina: Comunicação, Poder e Resistência na Era da Informação. “Mais do que representar o conflito, a mídia aqui é entendida como parte dele – agente que molda o visível, o dizível e o possível. Este é um convite à escuta e ao reposicionamento epistemológico. Um chamado a pensar a Palestina não como exceção, mas como espelho das contradições comunicacionais do nosso tempo.” A possibilidade de a Palestina espelhar as contradições comunicacionais do nosso tempo, como conclui a autora, nos mostra que também estamos em frente a um espelhamento de um momento sombrio da existência humana neste planeta.

O árabe, a esquerda e os que permaneceram em silêncio: a história não os perdoará

O fato de que os autoproclamados guardiões da ordem pós-Segunda Guerra Mundial são as mesmas entidades que estão violenta e descaradamente violando todas as leis internacionais e humanitárias é suficiente para alterar fundamentalmente nossa relação com a "ordem baseada em regras" defendida pelo Ocidente.

As consequências do genocídio israelense em Gaza serão terríveis. Um evento desse grau de barbárie, sustentado por uma conspiração internacional de inércia moral e silêncio, não será relegado à história como apenas mais um "conflito" ou uma mera tragédia.

O genocídio de Gaza é um catalisador para grandes eventos que estão por vir. Israel e seus benfeitores estão profundamente cientes dessa realidade histórica. É precisamente por isso que o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu está em uma corrida contra o tempo, tentando desesperadamente garantir que seu país permaneça relevante, se não de pé, na era que se aproxima. Ele busca isso por meio da expansão territorial na Síria, da agressão implacável contra o Líbano e, claro, do desejo de anexar todos os territórios palestinos ocupados.

Mas a história não pode ser controlada com tanta precisão. Por mais inteligente que se considere, Netanyahu já perdeu a capacidade de influenciar o resultado. Ele não conseguiu estabelecer uma agenda clara em Gaza, muito menos alcançar quaisquer objetivos estratégicos em uma extensão de 365 quilômetros quadrados de concreto destruído e cinzas. Os moradores de Gaza provaram que o sumud coletivo pode derrotar um dos exércitos modernos mais bem equipados.

De fato, a própria história nos ensinou que mudanças de grande magnitude são inevitáveis. O verdadeiro sofrimento é que essa mudança não está acontecendo com rapidez suficiente para salvar uma população faminta , e o crescente sentimento pró-palestino não está se expandindo na velocidade necessária para alcançar um resultado político decisivo.

Nossa confiança nessa mudança inevitável está enraizada na história. A Primeira Guerra Mundial não foi apenas uma "Grande Guerra", mas um evento cataclísmico que abalou completamente a ordem geopolítica da época. Quatro impérios foram fundamentalmente reorganizados; alguns, como o Austro-Húngaro e o Otomano, foram extintos.

A nova ordem mundial resultante da Primeira Guerra Mundial teve vida curta. O sistema internacional moderno que temos hoje é um resultado direto da Segunda Guerra Mundial. Isso inclui as Nações Unidas e todas as novas instituições econômicas, jurídicas e políticas centradas no Ocidente, forjadas pelo Acordo de Bretton Woods em 1944. Isso inclui o Banco Mundial, o FMI e, por fim, a OTAN, semeando assim as sementes de ainda mais conflitos globais.

A queda do Muro de Berlim foi anunciada como o evento singular e definidor que resolveu os conflitos persistentes da luta geopolítica pós-Segunda Guerra Mundial, supostamente inaugurando um novo realinhamento global permanente ou, para alguns, o "fim da história".

A história, porém, tinha outros planos. Nem mesmo os horríveis ataques de 11 de setembro e as guerras subsequentes lideradas pelos EUA conseguiram reinventar a ordem global de forma consistente com os interesses e prioridades dos EUA e do Ocidente.

Gaza é infinitamente pequena quando julgada por sua geografia, valor econômico ou importância política. No entanto, provou ser o evento global mais significativo que define a consciência política desta geração.

O fato de que os autoproclamados guardiões da ordem pós-Segunda Guerra Mundial são as mesmas entidades que estão violenta e descaradamente violando todas as leis internacionais e humanitárias é suficiente para alterar fundamentalmente nossa relação com a "ordem baseada em regras" defendida pelo Ocidente.

Isso pode não parecer significativo agora, mas terá consequências profundas e de longo prazo. Comprometeu em grande parte e, de fato, deslegitimou a autoridade moral imposta, muitas vezes pela violência, pelo Ocidente sobre o resto do mundo durante décadas, especialmente no Sul Global.

Essa deslegitimação autoimposta também impactará a própria ideia de democracia, que tem sido sitiada em muitos países, incluindo as democracias ocidentais. Isso é natural, considerando que a maior parte do planeta acredita firmemente que Israel deve pôr fim ao seu genocídio e que seus líderes devem ser responsabilizados. No entanto, pouca ou nenhuma ação se segue.

A mudança na opinião pública ocidental em favor dos palestinos é impressionante quando considerada no contexto da total desumanização do povo palestino pela mídia ocidental e da lealdade cega dos governos ocidentais a Israel. Mais chocante ainda é que essa mudança seja, em grande parte, resultado do trabalho de pessoas comuns nas redes sociais, ativistas mobilizados nas ruas e jornalistas independentes, principalmente em Gaza, trabalhando sob extrema pressão e com recursos mínimos.

Uma conclusão central é a incapacidade das nações árabes e muçulmanas de levar em conta essa tragédia que se abate sobre seus próprios irmãos na Palestina. Enquanto alguns se entregam à retórica vazia ou à autoflagelação, outros subsistem em um estado de inércia, como se o genocídio em Gaza fosse um tema estrangeiro, como as guerras na Ucrânia ou no Congo.

Este fato por si só desafiará a nossa autodefinição coletiva — o que significa ser árabe ou muçulmano, e se tais definições carregam identidades suprapolíticas. Só o tempo dirá.

A esquerda também é problemática à sua maneira. Embora não seja um monolito, e embora muitos na esquerda tenham defendido os protestos globais contra o genocídio, outros permanecem fragmentados e incapazes de formar uma frente unificada, mesmo que temporariamente.

Alguns esquerdistas ainda perseguem suas próprias histórias, paralisados pelo medo de que o antissionismo lhes rendesse o rótulo de antissemitismo. Para esse grupo, a autopoliciamento e a autocensura os impedem de tomar medidas decisivas.

A história não se deixa levar por Israel ou pelas potências ocidentais. Gaza, de fato, resultará no tipo de mudanças globais que afetarão a todos nós, muito além do Oriente Médio. Por enquanto, porém, é mais urgente que usemos nossa vontade e ação coletivas para influenciar um único evento histórico: pôr fim ao genocídio e à fome em Gaza.

O resto será deixado para a história e para aqueles que desejam ser relevantes quando o mundo mudar novamente.

As consequências do genocídio israelense em Gaza serão terríveis. Um evento desse grau de barbárie, sustentado por uma conspiração internacional de inércia moral e silêncio, não será relegado à história como apenas mais um "conflito" ou uma mera tragédia.

O genocídio de Gaza é um catalisador para grandes eventos que estão por vir. Israel e seus benfeitores estão profundamente cientes dessa realidade histórica. É precisamente por isso que o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu está em uma corrida contra o tempo, tentando desesperadamente garantir que seu país permaneça relevante, se não de pé, na era que se aproxima. Ele busca isso por meio da expansão territorial na Síria, da agressão implacável contra o Líbano e, claro, do desejo de anexar todos os territórios palestinos ocupados.

Mas a história não pode ser controlada com tanta precisão. Por mais inteligente que se considere, Netanyahu já perdeu a capacidade de influenciar o resultado. Ele não conseguiu estabelecer uma agenda clara em Gaza, muito menos alcançar quaisquer objetivos estratégicos em uma extensão de 365 quilômetros quadrados de concreto destruído e cinzas. Os moradores de Gaza provaram que o sumud coletivo pode derrotar um dos exércitos modernos mais bem equipados.

De fato, a própria história nos ensinou que mudanças de grande magnitude são inevitáveis. O verdadeiro sofrimento é que essa mudança não está acontecendo com rapidez suficiente para salvar uma população faminta , e o crescente sentimento pró-palestino não está se expandindo na velocidade necessária para alcançar um resultado político decisivo.

Nossa confiança nessa mudança inevitável está enraizada na história. A Primeira Guerra Mundial não foi apenas uma "Grande Guerra", mas um evento cataclísmico que abalou completamente a ordem geopolítica da época. Quatro impérios foram fundamentalmente reorganizados; alguns, como o Austro-Húngaro e o Otomano, foram extintos.

A nova ordem mundial resultante da Primeira Guerra Mundial teve vida curta. O sistema internacional moderno que temos hoje é um resultado direto da Segunda Guerra Mundial. Isso inclui as Nações Unidas e todas as novas instituições econômicas, jurídicas e políticas centradas no Ocidente, forjadas pelo Acordo de Bretton Woods em 1944. Isso inclui o Banco Mundial, o FMI e, por fim, a OTAN, semeando assim as sementes de ainda mais conflitos globais.

A queda do Muro de Berlim foi anunciada como o evento singular e definidor que resolveu os conflitos persistentes da luta geopolítica pós-Segunda Guerra Mundial, supostamente inaugurando um novo realinhamento global permanente ou, para alguns, o "fim da história".

A história, porém, tinha outros planos. Nem mesmo os horríveis ataques de 11 de setembro e as guerras subsequentes lideradas pelos EUA conseguiram reinventar a ordem global de forma consistente com os interesses e prioridades dos EUA e do Ocidente.

Gaza é infinitamente pequena quando julgada por sua geografia, valor econômico ou importância política. No entanto, provou ser o evento global mais significativo que define a consciência política desta geração.

O fato de que os autoproclamados guardiões da ordem pós-Segunda Guerra Mundial são as mesmas entidades que estão violenta e descaradamente violando todas as leis internacionais e humanitárias é suficiente para alterar fundamentalmente nossa relação com a "ordem baseada em regras" defendida pelo Ocidente.

Isso pode não parecer significativo agora, mas terá consequências profundas e de longo prazo. Comprometeu em grande parte e, de fato, deslegitimou a autoridade moral imposta, muitas vezes pela violência, pelo Ocidente sobre o resto do mundo durante décadas, especialmente no Sul Global.

Essa deslegitimação autoimposta também impactará a própria ideia de democracia, que tem sido sitiada em muitos países, incluindo as democracias ocidentais. Isso é natural, considerando que a maior parte do planeta acredita firmemente que Israel deve pôr fim ao seu genocídio e que seus líderes devem ser responsabilizados. No entanto, pouca ou nenhuma ação se segue.

A mudança na opinião pública ocidental em favor dos palestinos é impressionante quando considerada no contexto da total desumanização do povo palestino pela mídia ocidental e da lealdade cega dos governos ocidentais a Israel. Mais chocante ainda é que essa mudança seja, em grande parte, resultado do trabalho de pessoas comuns nas redes sociais, ativistas mobilizados nas ruas e jornalistas independentes, principalmente em Gaza, trabalhando sob extrema pressão e com recursos mínimos.

Uma conclusão central é a incapacidade das nações árabes e muçulmanas de levar em conta essa tragédia que se abate sobre seus próprios irmãos na Palestina. Enquanto alguns se entregam à retórica vazia ou à autoflagelação, outros subsistem em um estado de inércia, como se o genocídio em Gaza fosse um tema estrangeiro, como as guerras na Ucrânia ou no Congo.

Este fato por si só desafiará a nossa autodefinição coletiva — o que significa ser árabe ou muçulmano, e se tais definições carregam identidades suprapolíticas. Só o tempo dirá.

A esquerda também é problemática à sua maneira. Embora não seja um monolito, e embora muitos na esquerda tenham defendido os protestos globais contra o genocídio, outros permanecem fragmentados e incapazes de formar uma frente unificada, mesmo que temporariamente.

Alguns esquerdistas ainda perseguem suas próprias histórias, paralisados pelo medo de que o antissionismo lhes rendesse o rótulo de antissemitismo. Para esse grupo, a autopoliciamento e a autocensura os impedem de tomar medidas decisivas.

A história não se deixa levar por Israel ou pelas potências ocidentais. Gaza, de fato, resultará no tipo de mudanças globais que afetarão a todos nós, muito além do Oriente Médio. Por enquanto, porém, é mais urgente que usemos nossa vontade e ação coletivas para influenciar um único evento histórico: pôr fim ao genocídio e à fome em Gaza.

O resto será deixado para a história e para aqueles que desejam ser relevantes quando o mundo mudar novamente.

Fogo e fumaça na era Trump

Desde muito jovem sou ligado às notícias. Durante algum tempo, minha tarefa no Jornal do Brasil era ler todos os jornais pela manhã e planejar a edição do dia seguinte. Sou, portanto, um grande consumidor de informação.

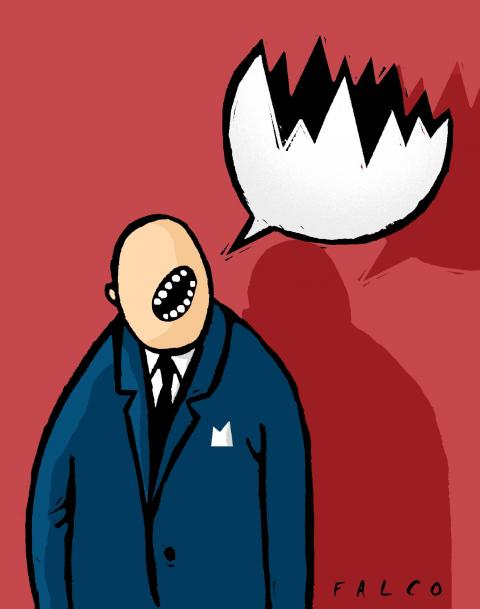

De uns tempos para cá, com o advento das redes sociais, o volume se amplificou. Não só jornais e revistas, como blogs, podcasts, robôs, grupos, opiniões, comentários e influenciadores invadiram a cena. O que era uma grande onda virou tsunami, impossível de surfar.

Dentro desse contexto, no entanto, procuro analisar um dado importante em nosso cotidiano: a posição dos Estados Unidos em relação ao Brasil e à América Latina. Para alguns, trata-se apenas de uma repetição da velha tendência imperial de determinar a vida dos países do continente. Acontece que há fatos novos: além da cacofonia das redes, há um presidente especializado em bombardear o mundo com uma sucessão de notícias. É um presidente que tem uma rede própria e usa parte do tempo para postar projetos, ideias, avisos e devaneios.

A incompreensão dessa tática de Trump acaba produzindo um nervosismo inútil e prejudicial. É o caso da Lei Magnitsky aplicada a Alexandre de Moraes. Bastou o anúncio, sem detalhes de como será usada, para que se desencadeasse um psicodrama nacional. Um ministro escreveu um despacho, as ações dos bancos brasileiros caíram na Bolsa de Valores, e as redes estão cheias de ameaças anunciando que o país quebrará.

A Lei Magnitsky se aplica às empresas e indivíduos nos Estados Unidos. Moraes é apenas alguém que vive de salário e faz a maioria de suas compras no território brasileiro. O máximo que pode acontecer é migrar para o Pix. É possível dizer muito sobre isso, menos afirmar que é uma tragédia.

Uma noite dessas, fui dormir depois de ler inúmeros posts sobre um avião da CIA que pousou em Porto Alegre e foi para São Paulo. Eram muitos os boatos. Chegaram a extravasar para a mídia convencional. Fui dormir tranquilo porque sei que a CIA é uma agência que trabalha discreta e clandestinamente. Usa aviões, helicópteros, barcos, carros, ônibus e motocicletas, enfim, o que for necessário. A última coisa que teria é um avião que, ao pousar num país, seria facilmente identificado como sendo da CIA.

Outra notícia que segui de perto: o envio de três destróieres americanos ao Caribe, com a missão de pressionar a Venezuela. Deveriam chegar em 36 horas. Passado o tempo, li no site venezuelano TalCual que os três estavam muito longe: um em Guantánamo, Cuba; outro, no Panamá; o terceiro, na costa americana.

Maduro convocou 4 milhões de milicianos, fez discursos e desfilou com aquele casaco com a bandeira da Venezuela. Os navios americanos não apareceram porque, no seu lugar, o Furacão Erin sacudiu o Caribe. Choveu muito na Venezuela, houve até apagão em Caracas. Se os venezuelanos tivessem se preparado para as inundações, no lugar da invasão americana, talvez tivessem mais eficácia.

O jornalismo explora muito as tensões. Temo estar me transformando num antijornalista porque, na maioria dos casos, vejo crises cheias de som e fúria significando nada. Estou pronto para iniciar um novo gênero: o Correio Zen, órgão destinado a mostrar que, na maior parte das vezes, é melhor não se deixar levar pela confusão das redes e pelas bravatas dos políticos. Preciso apenas de um patrocinador que aceite perder dinheiro com serenidade.

De uns tempos para cá, com o advento das redes sociais, o volume se amplificou. Não só jornais e revistas, como blogs, podcasts, robôs, grupos, opiniões, comentários e influenciadores invadiram a cena. O que era uma grande onda virou tsunami, impossível de surfar.

Dentro desse contexto, no entanto, procuro analisar um dado importante em nosso cotidiano: a posição dos Estados Unidos em relação ao Brasil e à América Latina. Para alguns, trata-se apenas de uma repetição da velha tendência imperial de determinar a vida dos países do continente. Acontece que há fatos novos: além da cacofonia das redes, há um presidente especializado em bombardear o mundo com uma sucessão de notícias. É um presidente que tem uma rede própria e usa parte do tempo para postar projetos, ideias, avisos e devaneios.

A incompreensão dessa tática de Trump acaba produzindo um nervosismo inútil e prejudicial. É o caso da Lei Magnitsky aplicada a Alexandre de Moraes. Bastou o anúncio, sem detalhes de como será usada, para que se desencadeasse um psicodrama nacional. Um ministro escreveu um despacho, as ações dos bancos brasileiros caíram na Bolsa de Valores, e as redes estão cheias de ameaças anunciando que o país quebrará.

A Lei Magnitsky se aplica às empresas e indivíduos nos Estados Unidos. Moraes é apenas alguém que vive de salário e faz a maioria de suas compras no território brasileiro. O máximo que pode acontecer é migrar para o Pix. É possível dizer muito sobre isso, menos afirmar que é uma tragédia.

Uma noite dessas, fui dormir depois de ler inúmeros posts sobre um avião da CIA que pousou em Porto Alegre e foi para São Paulo. Eram muitos os boatos. Chegaram a extravasar para a mídia convencional. Fui dormir tranquilo porque sei que a CIA é uma agência que trabalha discreta e clandestinamente. Usa aviões, helicópteros, barcos, carros, ônibus e motocicletas, enfim, o que for necessário. A última coisa que teria é um avião que, ao pousar num país, seria facilmente identificado como sendo da CIA.

Outra notícia que segui de perto: o envio de três destróieres americanos ao Caribe, com a missão de pressionar a Venezuela. Deveriam chegar em 36 horas. Passado o tempo, li no site venezuelano TalCual que os três estavam muito longe: um em Guantánamo, Cuba; outro, no Panamá; o terceiro, na costa americana.

Maduro convocou 4 milhões de milicianos, fez discursos e desfilou com aquele casaco com a bandeira da Venezuela. Os navios americanos não apareceram porque, no seu lugar, o Furacão Erin sacudiu o Caribe. Choveu muito na Venezuela, houve até apagão em Caracas. Se os venezuelanos tivessem se preparado para as inundações, no lugar da invasão americana, talvez tivessem mais eficácia.

O jornalismo explora muito as tensões. Temo estar me transformando num antijornalista porque, na maioria dos casos, vejo crises cheias de som e fúria significando nada. Estou pronto para iniciar um novo gênero: o Correio Zen, órgão destinado a mostrar que, na maior parte das vezes, é melhor não se deixar levar pela confusão das redes e pelas bravatas dos políticos. Preciso apenas de um patrocinador que aceite perder dinheiro com serenidade.

É necessário reaprender o pacote básico da civilidade: bom dia, por favor e obrigado

Tem que entender de IA. Muito. Também precisa saber sobre programação de computadores. Usando inteligência emocional, é lógico. A resiliência está em dia? O networking bombando? Seu mindset foi atualizado esta semana? Análise de dados é pré-requisito, sustentabilidade também. O inglês perfeito, claro, é obrigatório, mas, com o tarifaço, mandarim virou tendência. A economia digital tá dominada? E blockchain, tá por dentro? Como assim não é íntimo das criptomoedas?

A garotada está correndo igual galinha sem cabeça atrás das habilidades necessárias para a sobrevivência no século XXl. Pelo que dizem coaches, gurus e mentores, sem elas você está condenado ao limbo profissional: não encontrará ocupação, não se tornará empreendedor, não criará um unicórnio de bilhões.

Será que não falta nada nesse pacote de conhecimentos?

Depois de ouvir os elegantes áudios dos Bolsonaros e do Malafaia, rodar pelas redes sociais e dar um giro pelas ruas, posso afirmar que o que anda sumida é a educação. Não a que se aprende nos cursos da moda, mas a ensinada pelos pais, em casa, na hora do jantar. Estão faltando modos, como diziam nossas avós.

Ao invés de dominar o pacote Office, aquele do Excel, PowerPoint e Word, é necessário reaprender o pacote básico da civilidade: bom dia, por favor e obrigado.

Não entendo os fãs do ex-presidente suspirando pela sua grosseria como se fosse um sinal de autenticidade. Em algum momento vão se dar conta do erro que é chamar urubu de meu louro. Já os admiradores do pastor me são ainda mais incompreensíveis: como podem celebrar um religioso que está sempre xingando alguém? Pelo vocabulário que usa, me parece que ele seria mais feliz como dono de bordel ou chefe de torcida organizada. Eu o aconselharia a procurar um psiquiatra, talvez um exorcista.

A educação que se aprende em casa não é apenas a das regras básicas de etiqueta, como saber lidar com os talheres, dar lugar a idosos nos transportes públicos e não usar palavrões como vírgula. Na verdade, essa etiqueta é o de menos: o principal é a gentileza, o respeito e cordialidade. Exatamente as que se encontram em vias de extinção.

Cadê o Ibama e o Greenpeace nessas horas?

Basta acompanhar os bate-bocas no Congresso Nacional para perceber que, daquele jeito, com aquela gente, nada pode dar certo. O problema é que grosseria como estilo de vida está se espalhando como rastilho de pólvora. Chegou na fila do banco, na reunião de condomínio, na mesa do bar. Também se espalha a ideia de que a cortesia é frescura de uma elite ultrapassada. Como se houvesse algum tipo de relação entre dizer bom dia e o saldo bancário. Não vou citar os CEPs cariocas onde pode ser comprovado que essa relação não existe, tenho apreço pela paz, mas acho que o leitor sabe de onde estou falando.

Que me perdoem os coaches, mentores e gurus, mas nenhuma das habilidades do primeiro parágrafo — ou skills, como eles dizem— abre mais portas do que uma boa educação. Você pode andar com as marcas mais caras estampadas no peito, palavras da moda no discurso e vários diplomas em inglês debaixo do braço, mas é a maneira como você cumprimenta, fala e se comporta que vai dizer — de cara — quem você é.

Menos MBA e mais Socila, por favor.

A garotada está correndo igual galinha sem cabeça atrás das habilidades necessárias para a sobrevivência no século XXl. Pelo que dizem coaches, gurus e mentores, sem elas você está condenado ao limbo profissional: não encontrará ocupação, não se tornará empreendedor, não criará um unicórnio de bilhões.

Será que não falta nada nesse pacote de conhecimentos?

Depois de ouvir os elegantes áudios dos Bolsonaros e do Malafaia, rodar pelas redes sociais e dar um giro pelas ruas, posso afirmar que o que anda sumida é a educação. Não a que se aprende nos cursos da moda, mas a ensinada pelos pais, em casa, na hora do jantar. Estão faltando modos, como diziam nossas avós.

Ao invés de dominar o pacote Office, aquele do Excel, PowerPoint e Word, é necessário reaprender o pacote básico da civilidade: bom dia, por favor e obrigado.

Não entendo os fãs do ex-presidente suspirando pela sua grosseria como se fosse um sinal de autenticidade. Em algum momento vão se dar conta do erro que é chamar urubu de meu louro. Já os admiradores do pastor me são ainda mais incompreensíveis: como podem celebrar um religioso que está sempre xingando alguém? Pelo vocabulário que usa, me parece que ele seria mais feliz como dono de bordel ou chefe de torcida organizada. Eu o aconselharia a procurar um psiquiatra, talvez um exorcista.

A educação que se aprende em casa não é apenas a das regras básicas de etiqueta, como saber lidar com os talheres, dar lugar a idosos nos transportes públicos e não usar palavrões como vírgula. Na verdade, essa etiqueta é o de menos: o principal é a gentileza, o respeito e cordialidade. Exatamente as que se encontram em vias de extinção.

Cadê o Ibama e o Greenpeace nessas horas?

Basta acompanhar os bate-bocas no Congresso Nacional para perceber que, daquele jeito, com aquela gente, nada pode dar certo. O problema é que grosseria como estilo de vida está se espalhando como rastilho de pólvora. Chegou na fila do banco, na reunião de condomínio, na mesa do bar. Também se espalha a ideia de que a cortesia é frescura de uma elite ultrapassada. Como se houvesse algum tipo de relação entre dizer bom dia e o saldo bancário. Não vou citar os CEPs cariocas onde pode ser comprovado que essa relação não existe, tenho apreço pela paz, mas acho que o leitor sabe de onde estou falando.

Que me perdoem os coaches, mentores e gurus, mas nenhuma das habilidades do primeiro parágrafo — ou skills, como eles dizem— abre mais portas do que uma boa educação. Você pode andar com as marcas mais caras estampadas no peito, palavras da moda no discurso e vários diplomas em inglês debaixo do braço, mas é a maneira como você cumprimenta, fala e se comporta que vai dizer — de cara — quem você é.

Menos MBA e mais Socila, por favor.

Assinar:

Comentários (Atom)