domingo, 27 de julho de 2025

Agosto 1964

Entre lojas de flores

e de sapatos, bares,

mercados, butiques,

viajo num ônibus

Estrada de Ferro-Leblon.

Volto do trabalho,

a noite em meio,

fatigado de mentiras.

e de sapatos, bares,

mercados, butiques,

viajo num ônibus

Estrada de Ferro-Leblon.

Volto do trabalho,

a noite em meio,

fatigado de mentiras.

O ônibus sacoleja.

Adeus, Rimbaud,

relógio de lilases,

concretismo,

neoconcretismo,

ficções da juventude,

adeus, que a vida

eu compro à vista

aos donos do mundo.

Ao peso dos impostos,

o verso sufoca,

a poesia agora

responde a inquérito

policial-militar.

Digo adeus à ilusão

mas não ao mundo.

Mas não à vida,

meu reduto e meu reino.

Do salário injusto,

da punição injusta,

da humilhação,

da tortura, do horror,

retiramos algo e com ele

construímos um artefato

um poema

uma bandeira.

Ferreira Gullar, "Toda poesia"

Adeus, Rimbaud,

relógio de lilases,

concretismo,

neoconcretismo,

ficções da juventude,

adeus, que a vida

eu compro à vista

aos donos do mundo.

Ao peso dos impostos,

o verso sufoca,

a poesia agora

responde a inquérito

policial-militar.

Digo adeus à ilusão

mas não ao mundo.

Mas não à vida,

meu reduto e meu reino.

Do salário injusto,

da punição injusta,

da humilhação,

da tortura, do horror,

retiramos algo e com ele

construímos um artefato

um poema

uma bandeira.

Ferreira Gullar, "Toda poesia"

Outros 'nós contra eles'

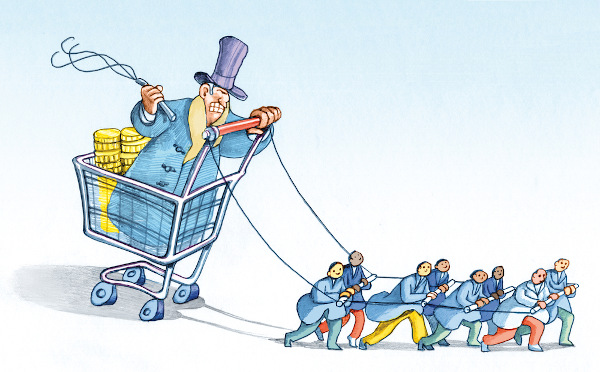

O discurso do “nós contra eles” é um truque político comum, um caminho previsível, que facilita reconhecer aliados e adversários. Serve para mobilizar bases e, sobretudo, esconder os donos das crises, da concentração de riquezas e da exploração ilimitada da natureza – os super-ricos.

Há no caso brasileiro uma pequena mudança no sentido do discurso. Se durante as eleições de 2022 adotou-se a rivalidade entre democratas e totalitários, voltamos ao inescapável conflito de classe entre ricos e pobres, ainda que consciência de classe seja artigo raro. É o retorno da assinatura dos primeiros governos petistas que, com os avanços e investimentos sociais, consolidou a imagem da legenda, ainda que pesem as acusações de corrupção.

Para parte da esquerda mais crítica e menos eleitoreira, é só discurso, e Lula nada mais faz que um governo de centro-direita, tese defendida até pelo ex-ministro José Dirceu. Para esses grupos, Lula barra o fascismo e ao mesmo tempo impede que reivindicações mais profundas e estruturais cheguem ao debate político. O exemplo de 2022 volta: a defesa da democracia, urgente na época, barrou a discussão de que democracia nós queremos. Mesmo assim, enfim o presidente abraçou a defesa da taxação dos ricos e o fim da escala 6×1, pautas urgentes, que incitam respostas violentas no país dos privilégios.

O aconteceu em Torre Pacheco, cidade da região de Murcia, na Espanha, corrobora com o argumento do primeiro parágrafo. Em 9 de julho a mídia espanhola divulgou o caso de um idoso foi brutalmente agredido por “jovens que falavam língua estrangeira”. Alimentados pelo discurso de ódio da extrema-direita, no caso do partido Vox, grupos organizados pelas redes sociais iniciaram na cidade uma “caça a imigrantes”, definição oferecida pelo ministro do Interior espanhol. Armados com paus ou barras de ferro eles vêm assombrando as noites da cidade em busca de pessoas de origem norte-africana.

Vai explicar que imigrantes não roubam empregos, porque simplesmente eles ocupam as vagas com menores salários em trabalhos agrícolas e serviços pesados e que, segundo a OCDE, imigrantes contribuem mais em impostos do que recebem em benefícios sociais. E que a invasão de árabes e africanos se traduz em uma taxa de 6% de população da UE (dados de 2023), que se mantém nos últimos anos. Esse discurso aponta um culpado para a precarização do trabalho, dos sistemas de saúde e educação, pelo desemprego entre jovens, pela concentração de renda, pela falta de representação em democracias dominadas pelo mercado. E que as feridas abertas do colonialismo e a violência do neocolonialismo sejam esquecidas.

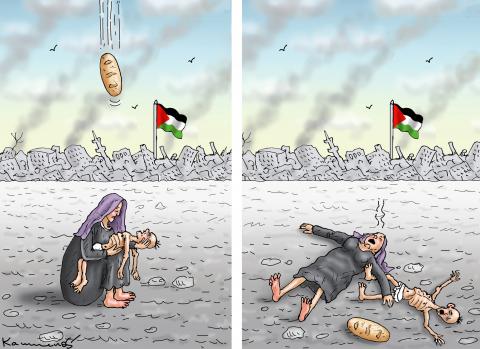

Ainda que tenha o racismo comum, é um fenômeno diferente do “nós contra eles” sionista, que constrói e cultiva o ódio aos árabes. Um movimento europeu que também se aparta dos judeus que já viviam naquelas terras. São todos outros. Há mais de sete décadas, uma política sistemática de tomada de casas e assassinatos. É evidente que ninguém quer a morte de civis de ambos os lados. Mas o que resta para os oprimidos quando não há diálogo? Ao fim, os ataques terroristas alimentam o discurso nacionalista da extrema-direita.

‘Em Gaza, acontece um dos processos de desumanização mais rápidos da História”, dizem os autores de ‘Um léxico da brutalidade’, o sociólogo Assaf Bondy e o historiador Adam Raz. Eles reuniram cerca 150 palavras e expressões cotidianas, como “despovoamento” ou “animais humanos”, que ajudam a justificar o genocídio. E validar a manutenção do poder da extrema-direita e sua agenda expansionista. E fortalecer a presença dos EUA na região.

Ao recordar os primeiros governos Lula, seu “nós contra eles” é um discurso eleitoral de um mandato sem rosto que, pressionado pelo centrão e pela extrema-direita, deu uma piscada à esquerda. Na Espanha, como em boa parte da Europa, arregimentar os descontentes e desesperançados para que a estagnação prevaleça enquanto a extrema-direita se fortalece. Em Israel, unir o país contra os palestinos para esconder que o verdadeiro inimigo é interno.

Há no caso brasileiro uma pequena mudança no sentido do discurso. Se durante as eleições de 2022 adotou-se a rivalidade entre democratas e totalitários, voltamos ao inescapável conflito de classe entre ricos e pobres, ainda que consciência de classe seja artigo raro. É o retorno da assinatura dos primeiros governos petistas que, com os avanços e investimentos sociais, consolidou a imagem da legenda, ainda que pesem as acusações de corrupção.

Para parte da esquerda mais crítica e menos eleitoreira, é só discurso, e Lula nada mais faz que um governo de centro-direita, tese defendida até pelo ex-ministro José Dirceu. Para esses grupos, Lula barra o fascismo e ao mesmo tempo impede que reivindicações mais profundas e estruturais cheguem ao debate político. O exemplo de 2022 volta: a defesa da democracia, urgente na época, barrou a discussão de que democracia nós queremos. Mesmo assim, enfim o presidente abraçou a defesa da taxação dos ricos e o fim da escala 6×1, pautas urgentes, que incitam respostas violentas no país dos privilégios.

O aconteceu em Torre Pacheco, cidade da região de Murcia, na Espanha, corrobora com o argumento do primeiro parágrafo. Em 9 de julho a mídia espanhola divulgou o caso de um idoso foi brutalmente agredido por “jovens que falavam língua estrangeira”. Alimentados pelo discurso de ódio da extrema-direita, no caso do partido Vox, grupos organizados pelas redes sociais iniciaram na cidade uma “caça a imigrantes”, definição oferecida pelo ministro do Interior espanhol. Armados com paus ou barras de ferro eles vêm assombrando as noites da cidade em busca de pessoas de origem norte-africana.

Vai explicar que imigrantes não roubam empregos, porque simplesmente eles ocupam as vagas com menores salários em trabalhos agrícolas e serviços pesados e que, segundo a OCDE, imigrantes contribuem mais em impostos do que recebem em benefícios sociais. E que a invasão de árabes e africanos se traduz em uma taxa de 6% de população da UE (dados de 2023), que se mantém nos últimos anos. Esse discurso aponta um culpado para a precarização do trabalho, dos sistemas de saúde e educação, pelo desemprego entre jovens, pela concentração de renda, pela falta de representação em democracias dominadas pelo mercado. E que as feridas abertas do colonialismo e a violência do neocolonialismo sejam esquecidas.

Ainda que tenha o racismo comum, é um fenômeno diferente do “nós contra eles” sionista, que constrói e cultiva o ódio aos árabes. Um movimento europeu que também se aparta dos judeus que já viviam naquelas terras. São todos outros. Há mais de sete décadas, uma política sistemática de tomada de casas e assassinatos. É evidente que ninguém quer a morte de civis de ambos os lados. Mas o que resta para os oprimidos quando não há diálogo? Ao fim, os ataques terroristas alimentam o discurso nacionalista da extrema-direita.

‘Em Gaza, acontece um dos processos de desumanização mais rápidos da História”, dizem os autores de ‘Um léxico da brutalidade’, o sociólogo Assaf Bondy e o historiador Adam Raz. Eles reuniram cerca 150 palavras e expressões cotidianas, como “despovoamento” ou “animais humanos”, que ajudam a justificar o genocídio. E validar a manutenção do poder da extrema-direita e sua agenda expansionista. E fortalecer a presença dos EUA na região.

Ao recordar os primeiros governos Lula, seu “nós contra eles” é um discurso eleitoral de um mandato sem rosto que, pressionado pelo centrão e pela extrema-direita, deu uma piscada à esquerda. Na Espanha, como em boa parte da Europa, arregimentar os descontentes e desesperançados para que a estagnação prevaleça enquanto a extrema-direita se fortalece. Em Israel, unir o país contra os palestinos para esconder que o verdadeiro inimigo é interno.

O ‘fascio’ do Tio Sam

Agora, quem usa a palavra “fascismo” para se referir ao governo de Donald Trump é Robert B. Reich, um intelectual sem nenhum histórico de surtos esquerdistas. Longe disso, Reich tem uma trajetória de ponderada coerência. Advogado, foi secretário do Trabalho (cargo equivalente ao de ministro no Brasil) durante o governo de Bill Clinton, de 1993 a 1997. Era cordial e atencioso no trato com jornalistas – brasileiros, inclusive. Reich foi também professor de Políticas Públicas em Berkeley. Hoje, aposentado, segue em destaque como autor de livros, alguns deles best-sellers e como articulista frequente em jornais e revistas como The New York Times, The New Yorker, The Washington Post, The Wall Street Journal, e The Atlantic. Sua voz não costuma ceder a radicalismos e destemperos.

Pois esse sujeito, lúcido e sensato, publicou no início do mês, em sua newsletter com mais de um milhão de assinantes, uma crítica ácida à lei orçamentária que o presidente dos Estados Unidos conseguiu aprovar no Congresso. Reich diz que o pacote vai tornar “os Estados Unidos mais cruéis” do que já são. Não é para menos. A peça orçamentária retira mais de US$ 1 trilhão do Medicaid (assistência médica pública). Até 2034, vai condenar ao abandono um contingente de 12 milhões de americanos. Além disso, providencia uma substanciosa redução de impostos para os mais ricos e turbina o caixa das ações militares de combate à imigração.

O sadismo é tanto que Robert Reich compara Donald Trump com os chamados “homens fortes da década de 1930 – Hitler, Stalin, Mussolini e Franco”, e conclui: “O fato de uma legislação tão regressiva, perigosa, gigantesca e impopular ter sido aprovada no Congresso demonstra o quanto Trump arrastou os Estados Unidos para o fascismo moderno.” O parlamento abaixa a cabeça à prepotência do Executivo. A Suprema Corte, pelo que se vê, tomará caminho parecido. Fascismo é a palavra.

Não foi por falta de aviso. Há cinco anos, num longo artigo publicado no New York Review of Books, Sarah Churchwell, professora do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de Londres, definiu, logo no título, o resumo do primeiro governo Trump: “Fascismo americano: aconteceu aqui”.

Depois de registrar que o presidente andara posando com uma Bíblia na mão, Bíblia que nunca leu, a autora lembrou um velho ditado: “Quando o fascismo chegar à América, estará envolto na bandeira e carregando uma cruz”. Ela alertou que a frase, comumente atribuída a Sinclair Lewis, tem sua origem mais provável nos discursos de James Waterman Wise, filho do rabino Stephen Wise. Há quase um século, James Wise avistou o perigo e antecipou: o fascismo chegaria às terras do Tio Sam “embrulhado na bandeira americana ou em um jornal de Hearst”.

William Randolph Hearst, ganancioso e narcisista, foi o magnata da imprensa retratado com genial mordacidade no filme Cidadão Kane, de Orson Welles, lançado em 1941. Aos olhos de Wise, a América de Hearst desejava o fascismo, mas de um tipo diferente. Bingo: no paraíso das celebridades, do consumismo pantagruélico, do entretenimento fútil e do glamour aloirado, a tintura capilar de Marilyn Monroe ganhou uma estranha ressurreição sobre o cocuruto de Donald Trump e as piores vocações autocráticas encontraram seu ponto de equilíbrio – um equilíbrio meio desequilibrado, por definição.

Há algo de imperialista na fórmula, como comprovam as ordens do inquilino da Casa Branca para que fossem revogados os vistos de ministros do Supremo Tribunal Federal brasileiro. Os Estados Unidos, hoje, assumem a forma de um regime arrogante que confere ou retira autorizações de viagem não mais segundo normas impessoais, como recomenda o melhor Direito Internacional, mas segundo as manias irracionais do chefe. Absolutismo é pouco. O que estamos vendo lá é um fascismo tipo exportação.

Muitas outras características trumpeteiras ecoam os “homens fortes da década de 1930 – Hitler, Stalin, Mussolini e Franco”. O imperador blonde faz uso do aparato policial público para perseguir desafetos privados, copiando práticas adotadas do nazismo e do fascismo históricos. Em seu livro clássico Origens do Totalitarismo, Hannah Arendt apontou esse traço distintivo quando descreveu as ditaduras do Duce, na Itália, e do Führer, na Alemanha. Trump, hoje em feitio desarvorado, replica o mesmo traço: mobiliza tropas estatais para reprimir e prender estudantes desarmados, ameaça escritórios de advocacia que abracem causas incômodas aos seus interesses e veta a presença dos jornais de que não gosta na cobertura dos atos de governo.

Não, isso não é democracia. Isso não é nem mesmo um autoritarismo que procura se disfarçar de democracia. Isso é convulsão institucional prestes a se assumir como ditadura escancarada. Isso é um poder que, de forma consciente, deliberada e ostensiva, dispara ataques sucessivos contra as democracias organizadas do mundo. O Tio Sam empunha o fascio e o Brasil é só mais uma de suas vítimas. O estrago político será maior do que o descalabro econômico.

Pois esse sujeito, lúcido e sensato, publicou no início do mês, em sua newsletter com mais de um milhão de assinantes, uma crítica ácida à lei orçamentária que o presidente dos Estados Unidos conseguiu aprovar no Congresso. Reich diz que o pacote vai tornar “os Estados Unidos mais cruéis” do que já são. Não é para menos. A peça orçamentária retira mais de US$ 1 trilhão do Medicaid (assistência médica pública). Até 2034, vai condenar ao abandono um contingente de 12 milhões de americanos. Além disso, providencia uma substanciosa redução de impostos para os mais ricos e turbina o caixa das ações militares de combate à imigração.

O sadismo é tanto que Robert Reich compara Donald Trump com os chamados “homens fortes da década de 1930 – Hitler, Stalin, Mussolini e Franco”, e conclui: “O fato de uma legislação tão regressiva, perigosa, gigantesca e impopular ter sido aprovada no Congresso demonstra o quanto Trump arrastou os Estados Unidos para o fascismo moderno.” O parlamento abaixa a cabeça à prepotência do Executivo. A Suprema Corte, pelo que se vê, tomará caminho parecido. Fascismo é a palavra.

Não foi por falta de aviso. Há cinco anos, num longo artigo publicado no New York Review of Books, Sarah Churchwell, professora do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de Londres, definiu, logo no título, o resumo do primeiro governo Trump: “Fascismo americano: aconteceu aqui”.

Depois de registrar que o presidente andara posando com uma Bíblia na mão, Bíblia que nunca leu, a autora lembrou um velho ditado: “Quando o fascismo chegar à América, estará envolto na bandeira e carregando uma cruz”. Ela alertou que a frase, comumente atribuída a Sinclair Lewis, tem sua origem mais provável nos discursos de James Waterman Wise, filho do rabino Stephen Wise. Há quase um século, James Wise avistou o perigo e antecipou: o fascismo chegaria às terras do Tio Sam “embrulhado na bandeira americana ou em um jornal de Hearst”.

William Randolph Hearst, ganancioso e narcisista, foi o magnata da imprensa retratado com genial mordacidade no filme Cidadão Kane, de Orson Welles, lançado em 1941. Aos olhos de Wise, a América de Hearst desejava o fascismo, mas de um tipo diferente. Bingo: no paraíso das celebridades, do consumismo pantagruélico, do entretenimento fútil e do glamour aloirado, a tintura capilar de Marilyn Monroe ganhou uma estranha ressurreição sobre o cocuruto de Donald Trump e as piores vocações autocráticas encontraram seu ponto de equilíbrio – um equilíbrio meio desequilibrado, por definição.

Há algo de imperialista na fórmula, como comprovam as ordens do inquilino da Casa Branca para que fossem revogados os vistos de ministros do Supremo Tribunal Federal brasileiro. Os Estados Unidos, hoje, assumem a forma de um regime arrogante que confere ou retira autorizações de viagem não mais segundo normas impessoais, como recomenda o melhor Direito Internacional, mas segundo as manias irracionais do chefe. Absolutismo é pouco. O que estamos vendo lá é um fascismo tipo exportação.

Muitas outras características trumpeteiras ecoam os “homens fortes da década de 1930 – Hitler, Stalin, Mussolini e Franco”. O imperador blonde faz uso do aparato policial público para perseguir desafetos privados, copiando práticas adotadas do nazismo e do fascismo históricos. Em seu livro clássico Origens do Totalitarismo, Hannah Arendt apontou esse traço distintivo quando descreveu as ditaduras do Duce, na Itália, e do Führer, na Alemanha. Trump, hoje em feitio desarvorado, replica o mesmo traço: mobiliza tropas estatais para reprimir e prender estudantes desarmados, ameaça escritórios de advocacia que abracem causas incômodas aos seus interesses e veta a presença dos jornais de que não gosta na cobertura dos atos de governo.

Não, isso não é democracia. Isso não é nem mesmo um autoritarismo que procura se disfarçar de democracia. Isso é convulsão institucional prestes a se assumir como ditadura escancarada. Isso é um poder que, de forma consciente, deliberada e ostensiva, dispara ataques sucessivos contra as democracias organizadas do mundo. O Tio Sam empunha o fascio e o Brasil é só mais uma de suas vítimas. O estrago político será maior do que o descalabro econômico.

Milícia bolsonarista lutará pelos EUA

Esta é a última coluna antes do dia 1º de agosto, quando Donald Trump, se não tiver sofrido impeachment por acusação de pedofilia, taxará os produtos brasileiros em 50%. A culpa pelos danos causados ao Brasil será inteira dos bolsonaristas. Mas eles não estão no controle: são apenas os cúmplices e o álibi de uma guerra que Trump trava contra o Brasil para cometer seus próprios crimes e dar seus próprios golpes.

Trump impôs tarifas mais altas sobre o Brasil do que sobre os outros países porque só aqui ele conta com um exército de quintas-colunas —os bolsonaristas— que lutarão ao lado dos Estados Unidos para saquear o Brasil.

Se Putin pudesse contar com algo parecido na Ucrânia, já teria vencido a guerra.

Trump quer quebrar nossos setores mais modernos, o agronegócio, a Embraer, o Pix, que competem com empresas americanas. Também quer roubar nossas terras raras, minérios importantes para a produção de itens de alta tecnologia.

Percebeu que podia fazer isso tudo com apoio, ou ao menos a inação covarde, de cerca de 30% da população brasileira, da bancada bolsonarista no Congresso e de governadores importantes que puxam o saco do Jair.

Pareceu um gol aberto, ele chutou.

A turma do Jair nos Estados Unidos age como se estivesse no controle dos acontecimentos. Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo comemoram o saque das riquezas brasileiras, sofrem de delírios de grandeza e sonham com um novo golpe.

Em um vídeo de maio deste ano, vemos Figueiredo sonhando que será ministro da Defesa em 2027 para perseguir os generais que não apoiaram o golpe de Jair Bolsonaro (os "filhas das putas", segundo ele). Afirma que empregaria o general Tomás Paiva, atual comandante do Exército brasileiro, como seu ajudante de ordens. Após "cagar em uma mala", forçaria o general a carregá-la por 15 dias, antes de lhe dar baixa desonrosa. Em sua fantasia, as pessoas gritariam "Paulo Figueiredo, eu autorizo" como gritavam para Jair.

Mas nem ele nem Eduardo estão no comando. Figueiredo é só a versão Pinochet de George Santos, aquele picareta que falsificava cheques em Niterói, virou deputado nos Estados Unidos e foi preso dias desses. Eduardo é o que o rapper Oruam, filho do traficante Marcinho VP, seria, se o Comando Vermelho estivesse queimando empresas brasileiras com os empregados dentro até que Marcinho fosse solto.

Pelo critério que a direita brasileira sempre usou contra a esquerda, os dois partidos bolsonaristas, PL e Novo, já deveriam ter perdido seus registros. Pelo artigo 28, inciso 2 da Lei dos Partidos Políticos, o partido pode perder o registro se estiver "subordinado a entidade ou governos estrangeiros", como PL e Novo evidentemente estão subordinados ao governo Trump.

Foi essa a desculpa para cassar o registro do Partido Comunista Brasileiro em 1947: o partido seria subordinado a Moscou. Sessenta anos depois, o deputado de direita José Carlos Aleluia (DEM-BA) pediu a cassação do PT alegando que o partido seria submisso ao Foro de São Paulo.

Não quero cassar registro de ninguém, porque sou mais democrata que a direita brasileira. Mas nem Moscou nem o irrelevante Foro de São Paulo jamais fizeram contra o Brasil o que os Estados Unidos de Trump estão fazendo com a cumplicidade dos bolsonaristas.

Trump impôs tarifas mais altas sobre o Brasil do que sobre os outros países porque só aqui ele conta com um exército de quintas-colunas —os bolsonaristas— que lutarão ao lado dos Estados Unidos para saquear o Brasil.

Se Putin pudesse contar com algo parecido na Ucrânia, já teria vencido a guerra.

Trump quer quebrar nossos setores mais modernos, o agronegócio, a Embraer, o Pix, que competem com empresas americanas. Também quer roubar nossas terras raras, minérios importantes para a produção de itens de alta tecnologia.

Percebeu que podia fazer isso tudo com apoio, ou ao menos a inação covarde, de cerca de 30% da população brasileira, da bancada bolsonarista no Congresso e de governadores importantes que puxam o saco do Jair.

Pareceu um gol aberto, ele chutou.

A turma do Jair nos Estados Unidos age como se estivesse no controle dos acontecimentos. Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo comemoram o saque das riquezas brasileiras, sofrem de delírios de grandeza e sonham com um novo golpe.

Em um vídeo de maio deste ano, vemos Figueiredo sonhando que será ministro da Defesa em 2027 para perseguir os generais que não apoiaram o golpe de Jair Bolsonaro (os "filhas das putas", segundo ele). Afirma que empregaria o general Tomás Paiva, atual comandante do Exército brasileiro, como seu ajudante de ordens. Após "cagar em uma mala", forçaria o general a carregá-la por 15 dias, antes de lhe dar baixa desonrosa. Em sua fantasia, as pessoas gritariam "Paulo Figueiredo, eu autorizo" como gritavam para Jair.

Mas nem ele nem Eduardo estão no comando. Figueiredo é só a versão Pinochet de George Santos, aquele picareta que falsificava cheques em Niterói, virou deputado nos Estados Unidos e foi preso dias desses. Eduardo é o que o rapper Oruam, filho do traficante Marcinho VP, seria, se o Comando Vermelho estivesse queimando empresas brasileiras com os empregados dentro até que Marcinho fosse solto.

Pelo critério que a direita brasileira sempre usou contra a esquerda, os dois partidos bolsonaristas, PL e Novo, já deveriam ter perdido seus registros. Pelo artigo 28, inciso 2 da Lei dos Partidos Políticos, o partido pode perder o registro se estiver "subordinado a entidade ou governos estrangeiros", como PL e Novo evidentemente estão subordinados ao governo Trump.

Foi essa a desculpa para cassar o registro do Partido Comunista Brasileiro em 1947: o partido seria subordinado a Moscou. Sessenta anos depois, o deputado de direita José Carlos Aleluia (DEM-BA) pediu a cassação do PT alegando que o partido seria submisso ao Foro de São Paulo.

Não quero cassar registro de ninguém, porque sou mais democrata que a direita brasileira. Mas nem Moscou nem o irrelevante Foro de São Paulo jamais fizeram contra o Brasil o que os Estados Unidos de Trump estão fazendo com a cumplicidade dos bolsonaristas.

A PL da devastação e nossas elites dirigentes

O Projeto de Lei 2159/2021, aprovado na madrugada do dia 17/07/25 pelo Congresso, evidencia os limites da economia de mercado e a falta de visão de longo prazo das elites dirigentes do país. Também revela a fragilidade do governo em defender com mais firmeza a pauta ambiental e a proteção da Amazônia.

Ao observar o PL da Devastação vemos que ele flexibilizou ao extremo as regras para licenciamento ambiental sacrificando critérios científicos e racionais em prol dos setores mais predatórios e irresponsáveis da economia brasileira (conforme reportagem da Revista Cenarium).

Uma das grandes contradições da economia de mercado reside na sua incapacidade de olhar a longo prazo para os recursos naturais. Isso se deve ao fato de que o modo de produção capitalista precisa se expandir para se manter vivo. Os outros modos de produção surgidos de fricções históricas anteriores (modo de produção asiático, modo de produção feudal, modo de produção antigo) eram finitos em seus pressupostos: encontravam sempre uma barreira que os levavam à crise. O capitalismo, por sua vez, não possui quaisquer barreiras. Ele dobra-se sobre si mesmo ou avança sobre dimensões da vida que deveriam ser preservadas da dinâmica de mercado: direito à saúde, educação, o direito de viver numa sociedade de meio ambiente limpo e preservado.

Há uma outra questão a ser levada em conta. Nossas elites dirigentes e econômicas foram moldadas, desde o século XVI, por um modelo de sociedade e governabilidade voltado para fora. Baseado na exportação de produtos primários, o Brasil se formou a partir do grande latifúndio exportador e altamente predatório. Tal peculiaridade fez com que o país sempre tivesse dificuldades para equilibrar a balança comercial no mercado internacional, vendendo produtos primários e comprando industrializados, precisando devastar cada vez mais para aumentar a produção. Forma-se todo um ecossistema de interesses políticos, ideológicos e econômicos em torno dos interesses mais reacionários e antimodernos da sociedade brasileira.

A emancipação política de 1822, não alterou totalmente tal esquema de coisas. O Brasil nunca teve colônias, mas praticou colonialismo interno sobre suas regiões distantes dos litorais e dos centros urbanos: 1) lugares supostamente ermos, que deveriam ser explorados a todo custo, sem que as consequências ambientais e sociais fossem levadas em conta. 2) regiões cuja população pobre foi remanejada sem critérios para a região amazônica.

Dentro deste cenário de eventos temos a formulação de uma elite das mais irresponsáveis, predatórias e privatistas já criadas. Os direitos à cidadania são vistos como privativos por e para elas. Aqueles que vivem na base da pirâmide seriam merecedores do seu lugar de miséria por escolha própria ou como vontade de deus e do destino. Nossas elites dirigentes sofrem daquilo que Florestan Fernandes chamou de resistência sociopática à mudança: as tensões sociais devem ser tratadas a partir de cima para baixo, com o uso da força. Nunca com o uso do diálogo e da conciliação, este reservado apenas aos conflitos entre as frações de classe dos próprios grupos dirigentes.

Quando olhamos para a história do Brasil e da formação das suas elites, não chega a surpreender que tal projeto de lei passe. Antidemocrática, colonialista, voltada para interesses externos e incapaz de pensar para além do seu interesse de curto prazo, são tão distantes do restante do povo brasileiro que acreditam que a cidadania e os interesses do país iniciam e terminam com elas.

As mudanças climáticas já são uma realidade. O Nordeste vive um processo de desertificação, as secas na Amazônia se tornam mais frequentes e severas e os índices pluviométricos do pantanal já são menores. E nossos políticos, influenciados por grupos de pressão e atendendo a pautas de quem eles realmente representam, parecem viver numa realidade paralela, fruto de ideias paralelas…

Ricardo Kaate Lima

Ao observar o PL da Devastação vemos que ele flexibilizou ao extremo as regras para licenciamento ambiental sacrificando critérios científicos e racionais em prol dos setores mais predatórios e irresponsáveis da economia brasileira (conforme reportagem da Revista Cenarium).

Uma das grandes contradições da economia de mercado reside na sua incapacidade de olhar a longo prazo para os recursos naturais. Isso se deve ao fato de que o modo de produção capitalista precisa se expandir para se manter vivo. Os outros modos de produção surgidos de fricções históricas anteriores (modo de produção asiático, modo de produção feudal, modo de produção antigo) eram finitos em seus pressupostos: encontravam sempre uma barreira que os levavam à crise. O capitalismo, por sua vez, não possui quaisquer barreiras. Ele dobra-se sobre si mesmo ou avança sobre dimensões da vida que deveriam ser preservadas da dinâmica de mercado: direito à saúde, educação, o direito de viver numa sociedade de meio ambiente limpo e preservado.

Há uma outra questão a ser levada em conta. Nossas elites dirigentes e econômicas foram moldadas, desde o século XVI, por um modelo de sociedade e governabilidade voltado para fora. Baseado na exportação de produtos primários, o Brasil se formou a partir do grande latifúndio exportador e altamente predatório. Tal peculiaridade fez com que o país sempre tivesse dificuldades para equilibrar a balança comercial no mercado internacional, vendendo produtos primários e comprando industrializados, precisando devastar cada vez mais para aumentar a produção. Forma-se todo um ecossistema de interesses políticos, ideológicos e econômicos em torno dos interesses mais reacionários e antimodernos da sociedade brasileira.

A emancipação política de 1822, não alterou totalmente tal esquema de coisas. O Brasil nunca teve colônias, mas praticou colonialismo interno sobre suas regiões distantes dos litorais e dos centros urbanos: 1) lugares supostamente ermos, que deveriam ser explorados a todo custo, sem que as consequências ambientais e sociais fossem levadas em conta. 2) regiões cuja população pobre foi remanejada sem critérios para a região amazônica.

Dentro deste cenário de eventos temos a formulação de uma elite das mais irresponsáveis, predatórias e privatistas já criadas. Os direitos à cidadania são vistos como privativos por e para elas. Aqueles que vivem na base da pirâmide seriam merecedores do seu lugar de miséria por escolha própria ou como vontade de deus e do destino. Nossas elites dirigentes sofrem daquilo que Florestan Fernandes chamou de resistência sociopática à mudança: as tensões sociais devem ser tratadas a partir de cima para baixo, com o uso da força. Nunca com o uso do diálogo e da conciliação, este reservado apenas aos conflitos entre as frações de classe dos próprios grupos dirigentes.

Quando olhamos para a história do Brasil e da formação das suas elites, não chega a surpreender que tal projeto de lei passe. Antidemocrática, colonialista, voltada para interesses externos e incapaz de pensar para além do seu interesse de curto prazo, são tão distantes do restante do povo brasileiro que acreditam que a cidadania e os interesses do país iniciam e terminam com elas.

As mudanças climáticas já são uma realidade. O Nordeste vive um processo de desertificação, as secas na Amazônia se tornam mais frequentes e severas e os índices pluviométricos do pantanal já são menores. E nossos políticos, influenciados por grupos de pressão e atendendo a pautas de quem eles realmente representam, parecem viver numa realidade paralela, fruto de ideias paralelas…

Ricardo Kaate Lima

O rato que ruge

O rato que ruge é uma comédia britânica, de 1959, simples e direta. Um país que depende da exportação de vinho para os Estados Unidos subitamente encontra poderoso concorrente. Na Califórnia, surge um produto com nome semelhante e preço mais baixo. Para evitar a falência, este pequeno país declara guerra aos Estados Unidos com objetivo de ser derrotado e conseguir expressivos ganhos com sua derrota, como ocorreu com o plano Marshall na Europa ocidental. Ou, com outro exemplo mais recente, o Vietnã.

A crítica é muito inteligente e atual no filme dirigido por Jack Arnold, baseada no livro homônimo de 1955 do escritor irlandês Leonard Wibberley. A história cria um país fictício na Europa, na fronteira entre França e Suíça, chamado Grão Ducado de Fenwich. O ator principal é o formidável Peter Sellers, que faz três papeis no filme. A atriz é Jean Seberg. A invasão dos Estados Unidos, por intermédio de um exército de vinte e dois soldados, armados com arcos e flechas, é hilariante. O comandante é míope. Naturalmente, tudo resulta em equívoco monumental.

Mas, o pior acontece. O pequeno reino, por uma série de circunstâncias, vence a guerra e o governo dos Estados Unidos oferece a paz e o pagamento de um milhão de dólares. A história é uma grande ironia com a política externa dos Estados Unidos, o que o torna muito atual. Antes de declarar guerra, o pequeno ducado tentou negociar com Washington, mas não obteve qualquer resposta. Só restou a guerra como alternativa. O fato é que o filme se parece muito com a situação brasileira em sua atual relação com o governo de Washington.

O presidente Donald Trump fez 31 reuniões na Casa Branca para tratar da questão das tarifas externas. Ele recebeu mais de vinte chefes de estado. Lula nunca foi lembrado para participar das reuniões. Não enviou nenhuma sinalização para o Brasil. Sequer respondeu a carta enviada em maio passado. Trump não é imprevisível como afirmam os comentaristas. Ele estica a corda como jogador de pôquer, faz o primeiro lance alucinado e obriga o competidor a entrar no jogo. Não há como ignorá-lo. Como o Brasil é grande demais para tentar fazer a guerra e perder, a única alternativa restante é aguardar, com a calma necessária de bom jogador, o momento de apresentar suas cartas e argumentos. Segundo os melhores analistas norte-americanos, Trump vai negociar, no seu tempo.

A política norte-americana em relação às Américas nunca foi muito sutil. A América para os americanos, dizia a doutrina Monroe. O então presidente norte-americano queria impedir que as potências europeias recolonizassem suas posses no Novo Mundo. Na América Central, a política de Washington invadiu à vontade. Baixou o cacete. O melhor exemplo vem da Guatemala, em 1954. Um golpe militar de Carlos Castillo Armas, apoiado pela CIA, derrubou o governo progressista de Jacobo Árbenz. O argumento para o golpe foi que o presidente deposto planejava facilitar a entrada do comunismo soviético no continente. Na verdade, o presidente deposto pretendia cobrar impostos da empresa bananeira, que operava no país.

No Brasil, no Chile, no Uruguai, na Argentina, na Colômbia (criação do Panamá) os norte-americanos se divertiram derrubando governos democraticamente eleitos. Sempre houve a preocupação de manter o quintal de Washington sob controle. Agora ocorre a novidade da presença muito forte dos chineses na região e da relativa diversificação dos mercados. Hoje o momento é diferente daquela época em que predominava o maniqueísmo. Moscou comunista não há mais. E Cuba vive em racionamento de energia e alimentos. Mas existência de Trump, com suas ideias mercantilistas do século 19, é um retrocesso de bom tamanho.

Do ponto de vista da política interna, Lula recebeu um inesperado presente de Trump. Ele pode esticar a corda da negociação, uma vez que o prejuízo já está precificado pelos empresários. Todos sabem que o país vai perder, haverá desemprego e o agronegócio, principal atividade econômica do país, será fortemente atacado. Este grupo, curiosamente reúne o maior bloco de apoio a Bolsonaro no país. Trump deu prestígio a Lula que voltou a ser o líder nacionalista de outros tempos, e prejudicou a oposição que passou a ser percebido como o grupo de traidores da Pátria e criadores de uma enorme onda desemprego.

Trump anuncia acordos com Japão, Filipinas e Indonésia. Já havia avançado negociações com a comunidade britânica. Mas Canadá. México, e Brasil, estão na lista de espera. Pode causar alguma angústia, mas os brasileiros vão procurar novos parceiros e amadurecer na política externa. Discursar no Palácio de La Moneda, em Santiago do Chile, como Lula fez semana passada, ofereceu a chance de revisitar o local da morte de Salvador Allende, em setembro de 1973. Mas o momento atual é de falar menos e agir mais.

Dica: O rato que ruge está disponível no youtube. Vale a pena.

A crítica é muito inteligente e atual no filme dirigido por Jack Arnold, baseada no livro homônimo de 1955 do escritor irlandês Leonard Wibberley. A história cria um país fictício na Europa, na fronteira entre França e Suíça, chamado Grão Ducado de Fenwich. O ator principal é o formidável Peter Sellers, que faz três papeis no filme. A atriz é Jean Seberg. A invasão dos Estados Unidos, por intermédio de um exército de vinte e dois soldados, armados com arcos e flechas, é hilariante. O comandante é míope. Naturalmente, tudo resulta em equívoco monumental.

Mas, o pior acontece. O pequeno reino, por uma série de circunstâncias, vence a guerra e o governo dos Estados Unidos oferece a paz e o pagamento de um milhão de dólares. A história é uma grande ironia com a política externa dos Estados Unidos, o que o torna muito atual. Antes de declarar guerra, o pequeno ducado tentou negociar com Washington, mas não obteve qualquer resposta. Só restou a guerra como alternativa. O fato é que o filme se parece muito com a situação brasileira em sua atual relação com o governo de Washington.

O presidente Donald Trump fez 31 reuniões na Casa Branca para tratar da questão das tarifas externas. Ele recebeu mais de vinte chefes de estado. Lula nunca foi lembrado para participar das reuniões. Não enviou nenhuma sinalização para o Brasil. Sequer respondeu a carta enviada em maio passado. Trump não é imprevisível como afirmam os comentaristas. Ele estica a corda como jogador de pôquer, faz o primeiro lance alucinado e obriga o competidor a entrar no jogo. Não há como ignorá-lo. Como o Brasil é grande demais para tentar fazer a guerra e perder, a única alternativa restante é aguardar, com a calma necessária de bom jogador, o momento de apresentar suas cartas e argumentos. Segundo os melhores analistas norte-americanos, Trump vai negociar, no seu tempo.

A política norte-americana em relação às Américas nunca foi muito sutil. A América para os americanos, dizia a doutrina Monroe. O então presidente norte-americano queria impedir que as potências europeias recolonizassem suas posses no Novo Mundo. Na América Central, a política de Washington invadiu à vontade. Baixou o cacete. O melhor exemplo vem da Guatemala, em 1954. Um golpe militar de Carlos Castillo Armas, apoiado pela CIA, derrubou o governo progressista de Jacobo Árbenz. O argumento para o golpe foi que o presidente deposto planejava facilitar a entrada do comunismo soviético no continente. Na verdade, o presidente deposto pretendia cobrar impostos da empresa bananeira, que operava no país.

No Brasil, no Chile, no Uruguai, na Argentina, na Colômbia (criação do Panamá) os norte-americanos se divertiram derrubando governos democraticamente eleitos. Sempre houve a preocupação de manter o quintal de Washington sob controle. Agora ocorre a novidade da presença muito forte dos chineses na região e da relativa diversificação dos mercados. Hoje o momento é diferente daquela época em que predominava o maniqueísmo. Moscou comunista não há mais. E Cuba vive em racionamento de energia e alimentos. Mas existência de Trump, com suas ideias mercantilistas do século 19, é um retrocesso de bom tamanho.

Do ponto de vista da política interna, Lula recebeu um inesperado presente de Trump. Ele pode esticar a corda da negociação, uma vez que o prejuízo já está precificado pelos empresários. Todos sabem que o país vai perder, haverá desemprego e o agronegócio, principal atividade econômica do país, será fortemente atacado. Este grupo, curiosamente reúne o maior bloco de apoio a Bolsonaro no país. Trump deu prestígio a Lula que voltou a ser o líder nacionalista de outros tempos, e prejudicou a oposição que passou a ser percebido como o grupo de traidores da Pátria e criadores de uma enorme onda desemprego.

Trump anuncia acordos com Japão, Filipinas e Indonésia. Já havia avançado negociações com a comunidade britânica. Mas Canadá. México, e Brasil, estão na lista de espera. Pode causar alguma angústia, mas os brasileiros vão procurar novos parceiros e amadurecer na política externa. Discursar no Palácio de La Moneda, em Santiago do Chile, como Lula fez semana passada, ofereceu a chance de revisitar o local da morte de Salvador Allende, em setembro de 1973. Mas o momento atual é de falar menos e agir mais.

Dica: O rato que ruge está disponível no youtube. Vale a pena.

As palavras que nos faltam

Todos os dias nos deparamos com neologismos tecnológicos: algoritmo, metaverso, blockchain etc. A revolução tecnológica em curso sabe como apelidar as suas criações, ainda que raramente estas palavras sejam traduzidas, ou melhor, reinventadas, para a nossa língua. Instalam-se no nosso idioma, e no nosso pensamento, sempre em inglês, com a arrogância e a determinação dos colonos israelenses nos territórios ocupados.

Não obstante, creio que a turbulência que enfrentamos tem muito a ver com uma insidiosa crise lexical. Temos dificuldade em compreender os tempos atuais porque, antes de tudo, nos falta vocabulário. Como podemos produzir pensamento — filosofias, ensaios, teorias, explicações — se ainda nem sequer fomos capazes de inventar palavras capazes de exprimir as perplexidades, angústias, inquietações, e outros sentimentos esquivos e complexos, que, de repente, estamos experimentando, com a violência de quem toma um soco no nariz?

Como nomear os novos assombros éticos?

Não inventamos ainda uma palavra capaz de traduzir a dor, a repulsa, a indignação, o desespero — tudo isso junto — diante dos crimes abomináveis que Israel está cometendo em Gaza.

Que nome dar ao amplo movimento de retorno à barbárie que, com epicentro na Casa Branca, em Washington, vem alastrando por todo o mundo?

Que nome dar ao espanto agoniado, que é mais do que apenas espanto, ou apenas desgosto, com que assistimos à institucionalização da mentira, da vilania, da brutalidade em todas as suas múltiplas formas?

Que nome dar à específica “nostalgia da tortura”, manifestada em público por pessoas como Jair Bolsonaro?

Que nome dar ao sentimento de frustração, de tristeza, de incredulidade, que muitos de nós experimentam testemunhando o recuo dos ideais democráticos?

Há alguns anos chamávamos “desumanidade” a várias formas de barbárie, e essa única palavra cumpria a sua função — a de estarrecer as almas plácidas — com razoável sucesso. Entretanto, foi enfraquecendo. Adoeceu por excesso de trabalho, sendo convocada, a todo o momento, para enfeitar relatórios e noticiários. Não inquieta mais. Precisamos substituí-la por um outro termo, urgente como uma ambulância, afiado como uma adaga, e capaz de uivar sem perder o rigor.

Talvez tenhamos de resgatar profundos arcaísmos, cheirando a mofo e a sangue, que deixamos de usar, à medida que abandonávamos as gargalheiras, os polés, os troncos e os patíbulos. Palavras como estólido (do latim stolidus — obtuso, grosseiro. Muito usada no século XVIII), protervo, nefando, aleivado ou sátrapa. Todas elas se aplicam com justiça e propriedade a sujeitos como Donald Trump.

Quando a realidade se torna inconfiável, só a palavra — justa, exata, certeira — tem poder para a restaurar. Não havendo palavras adequadas, teremos de as inventar. A crueldade prospera no silêncio. A civilização — ou, pelo menos, a gentileza, a nobreza, a empatia — recomeçará através de uma língua reinventada, feroz e refulgente.

José Eduardo Agualusa

Não obstante, creio que a turbulência que enfrentamos tem muito a ver com uma insidiosa crise lexical. Temos dificuldade em compreender os tempos atuais porque, antes de tudo, nos falta vocabulário. Como podemos produzir pensamento — filosofias, ensaios, teorias, explicações — se ainda nem sequer fomos capazes de inventar palavras capazes de exprimir as perplexidades, angústias, inquietações, e outros sentimentos esquivos e complexos, que, de repente, estamos experimentando, com a violência de quem toma um soco no nariz?

Como nomear os novos assombros éticos?

Não inventamos ainda uma palavra capaz de traduzir a dor, a repulsa, a indignação, o desespero — tudo isso junto — diante dos crimes abomináveis que Israel está cometendo em Gaza.

Que nome dar ao amplo movimento de retorno à barbárie que, com epicentro na Casa Branca, em Washington, vem alastrando por todo o mundo?

Que nome dar ao espanto agoniado, que é mais do que apenas espanto, ou apenas desgosto, com que assistimos à institucionalização da mentira, da vilania, da brutalidade em todas as suas múltiplas formas?

Que nome dar à específica “nostalgia da tortura”, manifestada em público por pessoas como Jair Bolsonaro?

Que nome dar ao sentimento de frustração, de tristeza, de incredulidade, que muitos de nós experimentam testemunhando o recuo dos ideais democráticos?

Há alguns anos chamávamos “desumanidade” a várias formas de barbárie, e essa única palavra cumpria a sua função — a de estarrecer as almas plácidas — com razoável sucesso. Entretanto, foi enfraquecendo. Adoeceu por excesso de trabalho, sendo convocada, a todo o momento, para enfeitar relatórios e noticiários. Não inquieta mais. Precisamos substituí-la por um outro termo, urgente como uma ambulância, afiado como uma adaga, e capaz de uivar sem perder o rigor.

Talvez tenhamos de resgatar profundos arcaísmos, cheirando a mofo e a sangue, que deixamos de usar, à medida que abandonávamos as gargalheiras, os polés, os troncos e os patíbulos. Palavras como estólido (do latim stolidus — obtuso, grosseiro. Muito usada no século XVIII), protervo, nefando, aleivado ou sátrapa. Todas elas se aplicam com justiça e propriedade a sujeitos como Donald Trump.

Quando a realidade se torna inconfiável, só a palavra — justa, exata, certeira — tem poder para a restaurar. Não havendo palavras adequadas, teremos de as inventar. A crueldade prospera no silêncio. A civilização — ou, pelo menos, a gentileza, a nobreza, a empatia — recomeçará através de uma língua reinventada, feroz e refulgente.

José Eduardo Agualusa

Assinar:

Comentários (Atom)