quinta-feira, 28 de julho de 2016

A falta que nos faz o patriotismo

Depois de alguma resistência, o governo Temer capitulou e resolveu mandar ao Congresso Nacional projeto de lei que reajusta os vencimentos dos auditores da Receita e agentes da Polícia Federal. Oficialmente, ministros disseram que os acordos já haviam sido negociados com o governo anterior, que se trata apenas de uma reposição da inflação etc.

Tudo desculpa — e que não pegou, aliás. Todo mundo sabe que o governo ficou com medo de uma greve ou do corpo mole ou da tal operação padrão daquelas duas categorias. Um medo compreensível. Auditores e policiais federais podem paralisar os aeroportos ou, mesmo sem greve, impor uma confusão embaraçosa no momento em que começam a chegar atletas e turistas da Olimpíada.

Em termos diretos: aquelas categorias simplesmente aproveitaram o momento para colocar a faca no pescoço do governo.

É verdade que todo trabalhador tem o direito de lutar pelo seu salário, indo até a greve. Mas há muita desigualdade entre os trabalhadores do setor público e do privado. O que indica que deveria haver diferenças nos direitos e deveres de cada grupo.

Em números: o salário médio do trabalhador brasileiro foi de R$ 1.982 em maio último, uma perda de R$ 55 em relação ao mesmo mês do ano passado. Tudo em termos reais, já descontada a inflação. No mesmo período, o desemprego subiu de 8,1% para 11,2% — ou 11,4 milhões de brasileiros que querem trabalhar e não encontram vaga.

Não há desemprego no setor público. Funcionários têm estabilidade. E todas as categorias que receberam reajustes recentes, ou estão para receber, têm salários maiores do que aqueles R$ 1.982 do trabalhador médio.

Na Polícia Federal, o salario inicial mais baixo, de agente administrativo, sem curso superior, é de R$ 4.000 — o dobro do rendimento médio no país. Já o policial, com diploma superior, começa com R$ 9.132. Para delegados, com exigência de diploma de Direito, a carreira começa com R$ 17.288 — o equivalente a nove meses de salário do trabalhador médio.

E isso antes dos aumentos agora propostos. Aliás, com o novo reajuste, o vencimento básico do auditor da Receita, sem os benefícios pessoais, saltará de R$ 15 mil para R$ 19 mil — ou dez vezes o salário real médio pago em maio último.

Não há qualquer dúvida sobre a importância da Polícia Federal e da Receita. Se não fosse pelo conjunto da obra, o que os funcionários dessas duas instituições fizeram na Lava-Jato já garantiria um diploma de competência.

Mas, francamente, faz sentido elevar os salários dos funcionários mais bem pagos do país neste momento de crise econômica, em que o setor público está literalmente quebrado? O maior problema do país é o déficit nas contas públicas. De novo, está correto alargar esse déficit com salários de um funcionalismo que ganha muito, mas muito mais que os demais?

Está correto, dizem lideranças sindicais dos auditores fiscais. Seu argumento: o trabalho de fiscalizar receitas e arrecadar impostos é o mais importante de todos, simplesmente porque o governo não funcionaria sem dinheiro.

Parece razoável, mas não tem cabimento. Pensem pelo avesso: se o SUS tivesse muito dinheiro mas não contasse com os médicos nos seus hospitais, o governo também não estaria funcionando — e num setor crucial.

Então, qual a função mais importante, a do auditor que recolhe o dinheiro ou do médico que salva vidas?

O absurdo da pergunta mostra que essa questão não tem sentido. Há no Estado atividades fim e atividades meio, isso compondo o conjunto do serviço público.

Claro que deve haver diferenças salariais, conforme a função, a carga de trabalho, formação, mérito e produtividade. Mas não é isso que acontece no Brasil.

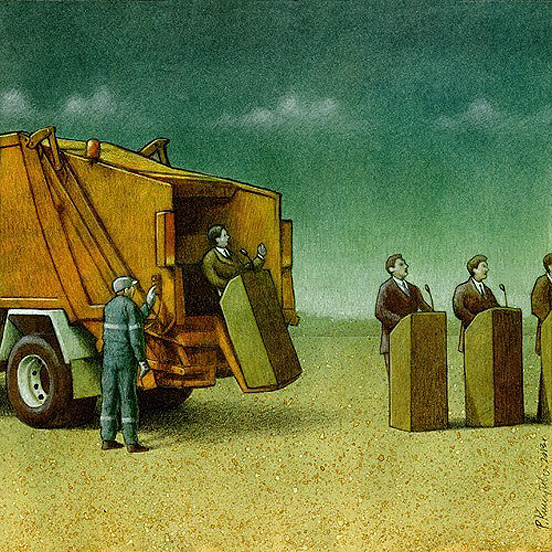

Os salários maiores vão para as categorias que estão mais perto do centro do poder — como funcionários do Congresso — e que têm maior capacidade de pressão. Os salários caem quanto mais o funcionário está perto do público-cliente, como o médico no pronto-socorro.

E por falar nisso: a carreira de funcionário público exige ou deveria exigir um sentido de serviço público. Seria demais pedir algum patriotismo?

Algo assim: bom pessoal, vamos fazer uma Olimpíada de primeira, trabalhar mais que o exigido, dar o sangue para mostrar um país com um serviço público de qualidade — e depois vamos discutir salários.

É verdade que, diante da lambança feita pelos dirigentes políticos, fica difícil pedir patriotismo e sentimento de dever. Mas o que queremos? Um vale-tudo, cada um por si?

Convém lembrar: o povo brasileiro, aquele trabalhador médio, que rala todo dia, o sujeito que financia o governo pagando impostos e é o cliente final do serviço público, essa gente não é igual aos ladrões da Lava-Jato.

E querem saber? Há servidores de verdade, tanto funcionários de carreira quanto profissionais do setor privado que vão para o governo cumprir uma missão. Que apareçam mais.

Carlos Alberto Sardenberg

Tudo desculpa — e que não pegou, aliás. Todo mundo sabe que o governo ficou com medo de uma greve ou do corpo mole ou da tal operação padrão daquelas duas categorias. Um medo compreensível. Auditores e policiais federais podem paralisar os aeroportos ou, mesmo sem greve, impor uma confusão embaraçosa no momento em que começam a chegar atletas e turistas da Olimpíada.

Em termos diretos: aquelas categorias simplesmente aproveitaram o momento para colocar a faca no pescoço do governo.

É verdade que todo trabalhador tem o direito de lutar pelo seu salário, indo até a greve. Mas há muita desigualdade entre os trabalhadores do setor público e do privado. O que indica que deveria haver diferenças nos direitos e deveres de cada grupo.

Não há desemprego no setor público. Funcionários têm estabilidade. E todas as categorias que receberam reajustes recentes, ou estão para receber, têm salários maiores do que aqueles R$ 1.982 do trabalhador médio.

Na Polícia Federal, o salario inicial mais baixo, de agente administrativo, sem curso superior, é de R$ 4.000 — o dobro do rendimento médio no país. Já o policial, com diploma superior, começa com R$ 9.132. Para delegados, com exigência de diploma de Direito, a carreira começa com R$ 17.288 — o equivalente a nove meses de salário do trabalhador médio.

E isso antes dos aumentos agora propostos. Aliás, com o novo reajuste, o vencimento básico do auditor da Receita, sem os benefícios pessoais, saltará de R$ 15 mil para R$ 19 mil — ou dez vezes o salário real médio pago em maio último.

Não há qualquer dúvida sobre a importância da Polícia Federal e da Receita. Se não fosse pelo conjunto da obra, o que os funcionários dessas duas instituições fizeram na Lava-Jato já garantiria um diploma de competência.

Mas, francamente, faz sentido elevar os salários dos funcionários mais bem pagos do país neste momento de crise econômica, em que o setor público está literalmente quebrado? O maior problema do país é o déficit nas contas públicas. De novo, está correto alargar esse déficit com salários de um funcionalismo que ganha muito, mas muito mais que os demais?

Está correto, dizem lideranças sindicais dos auditores fiscais. Seu argumento: o trabalho de fiscalizar receitas e arrecadar impostos é o mais importante de todos, simplesmente porque o governo não funcionaria sem dinheiro.

Parece razoável, mas não tem cabimento. Pensem pelo avesso: se o SUS tivesse muito dinheiro mas não contasse com os médicos nos seus hospitais, o governo também não estaria funcionando — e num setor crucial.

Então, qual a função mais importante, a do auditor que recolhe o dinheiro ou do médico que salva vidas?

O absurdo da pergunta mostra que essa questão não tem sentido. Há no Estado atividades fim e atividades meio, isso compondo o conjunto do serviço público.

Claro que deve haver diferenças salariais, conforme a função, a carga de trabalho, formação, mérito e produtividade. Mas não é isso que acontece no Brasil.

Os salários maiores vão para as categorias que estão mais perto do centro do poder — como funcionários do Congresso — e que têm maior capacidade de pressão. Os salários caem quanto mais o funcionário está perto do público-cliente, como o médico no pronto-socorro.

E por falar nisso: a carreira de funcionário público exige ou deveria exigir um sentido de serviço público. Seria demais pedir algum patriotismo?

Algo assim: bom pessoal, vamos fazer uma Olimpíada de primeira, trabalhar mais que o exigido, dar o sangue para mostrar um país com um serviço público de qualidade — e depois vamos discutir salários.

É verdade que, diante da lambança feita pelos dirigentes políticos, fica difícil pedir patriotismo e sentimento de dever. Mas o que queremos? Um vale-tudo, cada um por si?

Convém lembrar: o povo brasileiro, aquele trabalhador médio, que rala todo dia, o sujeito que financia o governo pagando impostos e é o cliente final do serviço público, essa gente não é igual aos ladrões da Lava-Jato.

E querem saber? Há servidores de verdade, tanto funcionários de carreira quanto profissionais do setor privado que vão para o governo cumprir uma missão. Que apareçam mais.

Carlos Alberto Sardenberg

Corruptos brasileiros imitam italianos e usam Renan ´para esvaziar Lava Jato

Na grande mídia brasileira e nos principais sites e blogs de opinião, fala-se muito em “fracasso” da Operação Mãos Limpas (Mani Pulite) na Itália, o que é um absurdo total. Essa célebre iniciativa teve êxito absoluto nos anos 90, pois marcou o fim da chamada Primeira República Italiana, na qual a Democracia Cristã (DC) e o Partido Socialista Italiano (PSI) eram as principais forças políticas. Na Itália, a operação do Ministério Público e da Justiça de primeira instância investigou seis ex-primeiros-ministros, mais de 500 parlamentares e milhares de políticos, autoridades, empresários e operadores da corrupção. Ao final, o resultado foi altamente positivo, porque cerca de 25% dos investigados foram punidos.

Portanto, quando falam em suposto “fracasso” da Mãos Limpas, esses analistas deveriam ressalvar que se referem apenas ao fato de a operação não ter conseguido acabar definitivamente com a corrupção na política italiana.

Segundo um dos maiores estudiosos da Mani Pulite, o professor Alberto Vannucci, da Universidade de Pisa, não se consegue evitar a corrupção em um país quando ela é sistêmica. “Inquéritos judiciais, mesmo bem-sucedidos, podem colocar na cadeia alguns políticos, burocratas e empresários corruptos, mas não conseguem acabar com as causas enraizadas da corrupção”, disse Vannucci em recente entrevista a Luiza Bandeira, da BBC Brasil.

No caso do Brasil, ocorre exatamente a mesma situação vivida pela Itália – a corrupção também é sistêmica, está arraigada, é praticamente impossível erradicá-la inteiramente. No entanto, ainda é possível evitar que se repitam aqui os erros cometidos na concretização final da Mãos Limpas.

No caso do Brasil, ocorre exatamente a mesma situação vivida pela Itália – a corrupção também é sistêmica, está arraigada, é praticamente impossível erradicá-la inteiramente. No entanto, ainda é possível evitar que se repitam aqui os erros cometidos na concretização final da Mãos Limpas.

Na Itália, a classe política acabou permitindo o surgimento de mecanismos mais sofisticados de corrupção no país. Além disso, a operação Mani Pulite teve como resultado a ascensão de políticos “novos” que também eram especialistas em corrupção, como o empresário Silvio Berlusconi, que chegou a ser primeiro-ministro quatro vezes, mas se envolveu em diversos escândalos e acabou tendo de renunciar.

A corrupção sistêmica na Itália não foi vencida, é fato. De toda forma, porém, houve um importante avanço democrático no país, porque a esculhambação institucional não continuou no mesmo patamar que se registrava antes da operação Mãos Limpas, não há nem comparação.

Para a força-tarefa da Lava Jato, o importante hoje é não repetir os erros cometidos na Itália, cujo Parlamento não alterou as normas de financiamento das campanhas políticas, enquanto no Brasil o Congresso imediatamente tomou essa iniciativa. O Parlamento italiano também não ampliou a transparência dos atos do poder público, obrigatoriedade que já existia no Brasil, antes da Lava Jato. Mas o pior é que, equivocadamente, a Itália aprovou uma legislação que restringe a atuação dos policiais, promotores e juízes, a pretexto de coibir abuso de autoridade.

É por aí que mora o perigo no Brasil, onde ainda há lideranças políticas que querem imitar os italianos na aprovação dessas restrições policiais e judiciárias. Como se sabe, é justamente este o objetivo do projeto 280/2016, do senador Renan Calheiros (PMDB-AL), apresentado para alterar a Lei de Abuso de Autoridade e dificultar operações de combate à corrupção, como a Lava Jato e a Zelotes.

Em boa hora, porém, as associações que congregam juízes federais e estaduais, procuradores da república, promotores públicos, procuradores de justiça e delegados federais e estaduais decidiram realizar nesta quinta-feira um importante ato público na chamada República de Curitiba, para repudiar a indecorosa proposta do presidente do Senado.

O certo é que, 24 anos depois da Mãos Limpas, não haverá fracasso da Operação Lava Jato. Além de rejeitar o projeto de Renan Calheiros, o Congresso vai aprovar o pacote das 10 Medidas contra a Corrupção, preparado pela força-tarefa de Curitiba em forma de Ação Popular, que recebeu mais de 2 milhões de assinaturas de eleitores, e vai aprimorar as disposições legais.

Na próxima quinta-feira, dia 4, os trabalhos da Comissão Especial da Câmara que discutirá as medidas contra a corrupção serão abertos com o depoimento do juiz Sérgio Moro, e no dia 9 os deputados ouvirão o procurador Deltan Dallagnol e outros membros da força-tarefa que conduz a Lava Jato.

Portanto, se os governantes, políticos, autoridades, empresários e operadores da corrupção no Brasil julgam que serão cometidos os mesmos erros da Operação Mãos Limpas na Itália, estão realmente enganados. Por aqui, não teremos nenhum Berlusconi, podem apostar.

Portanto, quando falam em suposto “fracasso” da Mãos Limpas, esses analistas deveriam ressalvar que se referem apenas ao fato de a operação não ter conseguido acabar definitivamente com a corrupção na política italiana.

Segundo um dos maiores estudiosos da Mani Pulite, o professor Alberto Vannucci, da Universidade de Pisa, não se consegue evitar a corrupção em um país quando ela é sistêmica. “Inquéritos judiciais, mesmo bem-sucedidos, podem colocar na cadeia alguns políticos, burocratas e empresários corruptos, mas não conseguem acabar com as causas enraizadas da corrupção”, disse Vannucci em recente entrevista a Luiza Bandeira, da BBC Brasil.

No caso do Brasil, ocorre exatamente a mesma situação vivida pela Itália – a corrupção também é sistêmica, está arraigada, é praticamente impossível erradicá-la inteiramente. No entanto, ainda é possível evitar que se repitam aqui os erros cometidos na concretização final da Mãos Limpas.

No caso do Brasil, ocorre exatamente a mesma situação vivida pela Itália – a corrupção também é sistêmica, está arraigada, é praticamente impossível erradicá-la inteiramente. No entanto, ainda é possível evitar que se repitam aqui os erros cometidos na concretização final da Mãos Limpas.Na Itália, a classe política acabou permitindo o surgimento de mecanismos mais sofisticados de corrupção no país. Além disso, a operação Mani Pulite teve como resultado a ascensão de políticos “novos” que também eram especialistas em corrupção, como o empresário Silvio Berlusconi, que chegou a ser primeiro-ministro quatro vezes, mas se envolveu em diversos escândalos e acabou tendo de renunciar.

A corrupção sistêmica na Itália não foi vencida, é fato. De toda forma, porém, houve um importante avanço democrático no país, porque a esculhambação institucional não continuou no mesmo patamar que se registrava antes da operação Mãos Limpas, não há nem comparação.

Para a força-tarefa da Lava Jato, o importante hoje é não repetir os erros cometidos na Itália, cujo Parlamento não alterou as normas de financiamento das campanhas políticas, enquanto no Brasil o Congresso imediatamente tomou essa iniciativa. O Parlamento italiano também não ampliou a transparência dos atos do poder público, obrigatoriedade que já existia no Brasil, antes da Lava Jato. Mas o pior é que, equivocadamente, a Itália aprovou uma legislação que restringe a atuação dos policiais, promotores e juízes, a pretexto de coibir abuso de autoridade.

É por aí que mora o perigo no Brasil, onde ainda há lideranças políticas que querem imitar os italianos na aprovação dessas restrições policiais e judiciárias. Como se sabe, é justamente este o objetivo do projeto 280/2016, do senador Renan Calheiros (PMDB-AL), apresentado para alterar a Lei de Abuso de Autoridade e dificultar operações de combate à corrupção, como a Lava Jato e a Zelotes.

Em boa hora, porém, as associações que congregam juízes federais e estaduais, procuradores da república, promotores públicos, procuradores de justiça e delegados federais e estaduais decidiram realizar nesta quinta-feira um importante ato público na chamada República de Curitiba, para repudiar a indecorosa proposta do presidente do Senado.

O certo é que, 24 anos depois da Mãos Limpas, não haverá fracasso da Operação Lava Jato. Além de rejeitar o projeto de Renan Calheiros, o Congresso vai aprovar o pacote das 10 Medidas contra a Corrupção, preparado pela força-tarefa de Curitiba em forma de Ação Popular, que recebeu mais de 2 milhões de assinaturas de eleitores, e vai aprimorar as disposições legais.

Na próxima quinta-feira, dia 4, os trabalhos da Comissão Especial da Câmara que discutirá as medidas contra a corrupção serão abertos com o depoimento do juiz Sérgio Moro, e no dia 9 os deputados ouvirão o procurador Deltan Dallagnol e outros membros da força-tarefa que conduz a Lava Jato.

Portanto, se os governantes, políticos, autoridades, empresários e operadores da corrupção no Brasil julgam que serão cometidos os mesmos erros da Operação Mãos Limpas na Itália, estão realmente enganados. Por aqui, não teremos nenhum Berlusconi, podem apostar.

O novo exílio das esquerdas

Em compasso paralelo à presente guinada ocidental à direita, vivemos no Brasil o fenômeno histórico de repúdio da vigência de uma esquerda, com a chegada do PT ao governo. Fazendo frente ao nosso enraizado status quo, quebrou-se, por aí, o desfrute do poder pelo perene regime dos desequilíbrios sociais, de par com a concentração de seus benefícios.

O posterior desencanto com o petismo, por sua vez, independeu dos resultados da redistribuição de renda e do aparelhamento do governo para uma política de desenvolvimento. As nossas esquerdas são, hoje, atingidas por um moralismo superveniente, acompanhado pela falta de uma geração substitutiva, como que anestesiada pela força do carisma de Lula, a que não deu sequência o anticlímax de Dilma. E, ao mesmo tempo, não temos similar contemporâneo dessa quase hegemonia do petismo na nossa representação parlamentar, a que se junta a sucessão de minipartidos presos a minudências ideológicas na representação parlamentar.

Toda a presente cena política, por outro lado, fica sob a dependência da Operação Lava-Jato, que está longe de exaurir as suas condenações e numa significativa equidistância de suspeitas entre o situacionismo e a oposição.

O posterior desencanto com o petismo, por sua vez, independeu dos resultados da redistribuição de renda e do aparelhamento do governo para uma política de desenvolvimento. As nossas esquerdas são, hoje, atingidas por um moralismo superveniente, acompanhado pela falta de uma geração substitutiva, como que anestesiada pela força do carisma de Lula, a que não deu sequência o anticlímax de Dilma. E, ao mesmo tempo, não temos similar contemporâneo dessa quase hegemonia do petismo na nossa representação parlamentar, a que se junta a sucessão de minipartidos presos a minudências ideológicas na representação parlamentar.

Toda a presente cena política, por outro lado, fica sob a dependência da Operação Lava-Jato, que está longe de exaurir as suas condenações e numa significativa equidistância de suspeitas entre o situacionismo e a oposição.

Estamos ainda à espera do novo tsunami cívico, que representa a delação de Marcelo Odebrecht. É de se prever como a eficiência da superempresa, na meticulosidade dos seus arrolamentos, vai acarretar o desmonte da “República das Propinas”. Só cresce, também, o “prende e solta”, em que o Supremo manda para casa os detidos pelo procurador-geral. Doutra parte, ainda, só se acirra a contraposição entre o PSDB e o PMDB no comando do novo governo, tendo em vista a composição emergente para as eleições municipais.

O status quo retorna agora, por inteiro, com o governo Temer, sob o disfarce de um liberalismo que acoberta todo o desatamento de uma riqueza instalada e agora livre das ameaças de aumento de tributos ou do confronto estatal nas dinâmicas do mercado, em bem de uma verdadeira economia de desenvolvimento.

O que veem, hoje, as esquerdas à sua frente não é só a alternativa, mas a própria proposição de um programa para a mudança, com a defesa e a garantia de que venhamos ainda a ter políticas públicas diante do “vale-tudo” do status quo instalado.

Candido Mendes

O status quo retorna agora, por inteiro, com o governo Temer, sob o disfarce de um liberalismo que acoberta todo o desatamento de uma riqueza instalada e agora livre das ameaças de aumento de tributos ou do confronto estatal nas dinâmicas do mercado, em bem de uma verdadeira economia de desenvolvimento.

O que veem, hoje, as esquerdas à sua frente não é só a alternativa, mas a própria proposição de um programa para a mudança, com a defesa e a garantia de que venhamos ainda a ter políticas públicas diante do “vale-tudo” do status quo instalado.

Candido Mendes

Só restará escrever as memórias

Com prazo de entrega dilatado até hoje, a presidente afastada Dilma Rousseff entrega sua defesa final no processo de impeachment. Rejeita a acusação de haver cometido crime de responsabilidade, quando no exercício do cargo.

Sua condenação definitiva pelo Senado é tida como certa, ainda que dependa de seis senadores mudarem de posição, passando a absolvê-la. Caso essa hipótese inviável aconteça, retornará ao palácio do Planalto. Se os demais integrantes das bancadas mantiverem o voto anterior, nada feito.

Os cálculos da votação chegam a 61 senadores favoráveis à cassação de Madame, e são necessários apenas 54.

Prevista para o final de agosto, a decisão tornará Michel Temer presidente definitivo, pronto para apresentar ao país seu plano de governo e dar início de fato ao mandato que se estenderá até 31 de dezembro de 2018.

Sua condenação definitiva pelo Senado é tida como certa, ainda que dependa de seis senadores mudarem de posição, passando a absolvê-la. Caso essa hipótese inviável aconteça, retornará ao palácio do Planalto. Se os demais integrantes das bancadas mantiverem o voto anterior, nada feito.

Os cálculos da votação chegam a 61 senadores favoráveis à cassação de Madame, e são necessários apenas 54.

Prevista para o final de agosto, a decisão tornará Michel Temer presidente definitivo, pronto para apresentar ao país seu plano de governo e dar início de fato ao mandato que se estenderá até 31 de dezembro de 2018.

A pergunta que se faz é se, dessa vez, o Brasil conseguirá equilibrar-se, afastar a sombra da estagnação e retomar o crescimento econômico.

Quanto a Dilma, se instalará às margens do rio Guaíba, sem perder a impressão de haver sido injustiçada por manobra política de adversários e até de seus partidários. Ao contrário de presidentes da República alijados do poder, como Getúlio Vargas, Carlos Luz, Café Filho, Jânio Quadros, João Goulart e Fernando Collor, a presidenta não revela intenções de continuar na política. No máximo, escreverá suas memórias. A degola, muito mais política do que jurídica, deixará lição invulgar para seus sucessores. Mandatos e governos misturam-se ao sabor da competência e das conveniências. Só o cronista de futuro conseguirá definir os erros e a sorte de Dilma.

MÁ VONTADE TEM LIMITES – Os tempos são de exagero. Políticos e jornalistas exorbitaram, ontem, ao criticar o presidente Michel Temer por ter ido buscar o filho no colégio. Por estar na presidência, deixou de ser pai?

Quanto a Dilma, se instalará às margens do rio Guaíba, sem perder a impressão de haver sido injustiçada por manobra política de adversários e até de seus partidários. Ao contrário de presidentes da República alijados do poder, como Getúlio Vargas, Carlos Luz, Café Filho, Jânio Quadros, João Goulart e Fernando Collor, a presidenta não revela intenções de continuar na política. No máximo, escreverá suas memórias. A degola, muito mais política do que jurídica, deixará lição invulgar para seus sucessores. Mandatos e governos misturam-se ao sabor da competência e das conveniências. Só o cronista de futuro conseguirá definir os erros e a sorte de Dilma.

MÁ VONTADE TEM LIMITES – Os tempos são de exagero. Políticos e jornalistas exorbitaram, ontem, ao criticar o presidente Michel Temer por ter ido buscar o filho no colégio. Por estar na presidência, deixou de ser pai?

As pragas do Egito e do Brasil

A sabedoria popular tem nos falado das pragas do Egito que estariam assolando o Brasil. Partindo dessa intuição popular, podemos encontrar no próprio império egípcio, um dos mais longos da civilização, reflexão para nosso tempo.

No Antigo Império (3.200 a.C.-2.100 a.C.), os faraós começaram a construir pirâmides para servirem de monumentos fúnebres para eles mesmos. O império estava rico e unido nesse período, apesar de manter a imensa maioria da população em situação lastimável e apenas os sacerdotes e escribas com enormes privilégios. Como a construção da Pirâmide de Quéops, a maior delas, acabou gerando revoltas, os faraós começaram a reduzi-las de tamanho, mas enriquecendo o interior das mesmas, o que ocorreu com a de Miquerinos, a menor delas no conjunto de Gizé, por temor das reações populares.

Da mesma forma, séculos depois, a monarquia francesa, incomodada com as pressões da plebe ignara no Palácio do Louvre, onde residia, resolveu construir Versalhes, a quilômetros da capital Paris. Alguém convenceu os nobres de que, afastados, eles não ficariam expostos àquela pressão permanente da capital. E que, afastados, a população não veria os signos de ostentação, riqueza e preguiça da nobreza. Deu certo com Luís XIV, Luís XV até Luís XVI, que acabou guilhotinado na Place de La Concorde. Afastada da pressão, a monarquia se distanciou ainda mais do povo e só acordou quando a Revolução já era irreversível.

A História pode nos ser útil se soubermos examiná-la com certa irreverência e pudermos extrair as lições que elas nos oferece gratuitamente com um pouco de dedicação intelectual. Brasília, de certa forma, é uma Versalhes permanente da vida brasileira. Não há como recuar no tempo, mas, se pudéssemos, veríamos que mesmo o grande Juscelino Kubitschek talvez tivesse incentivado o crescimento do país para o centro, despregando-o do litoral por onde por séculos o desenvolvimento se realizou; sem necessariamente mudar a capital. Entretanto, esse raciocínio é hoje uma hipótese sem sentido prático, logo inútil. Temos que nos ater ao campo do possível, trabalhar para fazer Brasília tornar a ter sensibilidade para o que ocorre no restante do país.

A população brasileira está possuída de total descrença na vida política e de uma grande revolta com os privilégios da classe política que age como uma casta com regras, foros e privilégios próprios. Sabemos que nossa crise é mais política do que econômica. Do ponto de vista econômico, o presidente Temer montou uma equipe da maior qualidade, chefiada por Henrique Meirelles, que traçou um roteiro claro e possível para o equilíbrio das contas públicas e a retomada do crescimento. O futuro parece incerto e nebuloso no cenário político, que normalmente já é povoado por nuvens e que nesse momento são especialmente carregadas. Sabemos que, por isso mesmo, não adianta demonizar a classe política, nem o Congresso Nacional, porque apenas com ambos poderemos sair do imbróglio que nos encontramos de forma legítima.

O povo está cansado das obras faraônicas como as da Copa do Mundo, da Olimpíada e da transposição do São Francisco. Cansado de projetos inconsistentes, como o do pré-sal. Vamos lembrar também da Rodovia Transamazônica (1968-1974), para não sermos injustos em identificar equívocos apenas nos dias atuais. A população precisa e quer coisas simples: saúde, educação, transporte e segurança. Governos que se concentrarem nessas tarefas e governantes que exerçam suas funções com a consciência de que ocupam uma função pública e que têm que servir ao público e não a si próprios terão enorme êxito.

Prometeram a todos nós um grande legado olímpico. Ele não é claro nesse momento; ao contrário, os prejuízos dessa empreitada parecem mais nítidos que os benefícios apregoados. Vamos, entretanto, torcer que estejamos errados e que ele se materialize. Talvez o grande legado seja exatamente esse: retirar da pauta política brasileira sua tentação para o gigantismo egípcio, voltando a dirigir os investimentos públicos para a consecução dos seus objetivos fundamentais.

Luiz Roberto Nascimento Silva

No Antigo Império (3.200 a.C.-2.100 a.C.), os faraós começaram a construir pirâmides para servirem de monumentos fúnebres para eles mesmos. O império estava rico e unido nesse período, apesar de manter a imensa maioria da população em situação lastimável e apenas os sacerdotes e escribas com enormes privilégios. Como a construção da Pirâmide de Quéops, a maior delas, acabou gerando revoltas, os faraós começaram a reduzi-las de tamanho, mas enriquecendo o interior das mesmas, o que ocorreu com a de Miquerinos, a menor delas no conjunto de Gizé, por temor das reações populares.

Da mesma forma, séculos depois, a monarquia francesa, incomodada com as pressões da plebe ignara no Palácio do Louvre, onde residia, resolveu construir Versalhes, a quilômetros da capital Paris. Alguém convenceu os nobres de que, afastados, eles não ficariam expostos àquela pressão permanente da capital. E que, afastados, a população não veria os signos de ostentação, riqueza e preguiça da nobreza. Deu certo com Luís XIV, Luís XV até Luís XVI, que acabou guilhotinado na Place de La Concorde. Afastada da pressão, a monarquia se distanciou ainda mais do povo e só acordou quando a Revolução já era irreversível.

A população brasileira está possuída de total descrença na vida política e de uma grande revolta com os privilégios da classe política que age como uma casta com regras, foros e privilégios próprios. Sabemos que nossa crise é mais política do que econômica. Do ponto de vista econômico, o presidente Temer montou uma equipe da maior qualidade, chefiada por Henrique Meirelles, que traçou um roteiro claro e possível para o equilíbrio das contas públicas e a retomada do crescimento. O futuro parece incerto e nebuloso no cenário político, que normalmente já é povoado por nuvens e que nesse momento são especialmente carregadas. Sabemos que, por isso mesmo, não adianta demonizar a classe política, nem o Congresso Nacional, porque apenas com ambos poderemos sair do imbróglio que nos encontramos de forma legítima.

O povo está cansado das obras faraônicas como as da Copa do Mundo, da Olimpíada e da transposição do São Francisco. Cansado de projetos inconsistentes, como o do pré-sal. Vamos lembrar também da Rodovia Transamazônica (1968-1974), para não sermos injustos em identificar equívocos apenas nos dias atuais. A população precisa e quer coisas simples: saúde, educação, transporte e segurança. Governos que se concentrarem nessas tarefas e governantes que exerçam suas funções com a consciência de que ocupam uma função pública e que têm que servir ao público e não a si próprios terão enorme êxito.

Prometeram a todos nós um grande legado olímpico. Ele não é claro nesse momento; ao contrário, os prejuízos dessa empreitada parecem mais nítidos que os benefícios apregoados. Vamos, entretanto, torcer que estejamos errados e que ele se materialize. Talvez o grande legado seja exatamente esse: retirar da pauta política brasileira sua tentação para o gigantismo egípcio, voltando a dirigir os investimentos públicos para a consecução dos seus objetivos fundamentais.

Luiz Roberto Nascimento Silva

Poder é poder

Política rameira que afugenta as novas gerações e turva o futuro

No início de 1918, foi assinado em Brest-Litovsk um tratado que formalizou a retirada da Rússia da 1ª Guerra Mundial. O país havia passado pela primeira revolução operário-camponesa da História, estava prestes a enfrentar uma sangrenta guerra civil e a invasão de 21 países, o exército vermelho ainda era uma realidade distante, a população sofria da fome originada na guerra e no regime deposto. Nestas circunstâncias, foi praticamente forçado a assinar o que Lenin chamou de “paz vergonhosa”, única alternativa política a um provável colapso da jovem república dos sovietes.

Enormes áreas do território russo foram engolidas pelas potências imperialistas, incluídas as mais ricas em recursos naturais. Foi o duro preço a pagar para permitir a continuidade do projeto socialista. Política é, também, um balanço estratégico da correlação de forças a cada momento. Sem ilusões e com objetivos claros.

Dado o devido, e monumental, desconto, comparo a atuação impecável das lideranças bolcheviques em 1918 com três situações eleitorais em curso.

Começo com as eleições norte-americanas. Nas primárias do Partido Democrata, Bernie Sanders, impropriamente chamado de socialista, empurrou parte da agenda para a esquerda. Criticou severamente os interesses rentistas de Wall Street, as desigualdades sociais crescentes nos Estados Unidos, o elitismo do ensino superior no país. Empolgando gente afastada da política, acusou sua rival, Hillary Clinton, de condescendente com Wall Street. Agora, na convenção do partido, virou a casaca. Discursou apoiando Hillary e garantindo que ela será uma excelente (“tremendous”) presidente.

Certo, há um Trump no retrovisor, o que não é pouco. No entanto, o que estarão pensando os que apoiaram Sanders nas primárias, apostando na plataforma mansamente progressista do senador? De nada valeram as críticas à empáfia e ao conservadorismo engessado e intervencionista da senhora Clinton?

Não acho que Sanders agiu errado. Ao menos em tese. Tanto ele como Hillary, e certamente Trump, não teriam liberdade para fazer transformações na base do império. Nem querem isso. Ninguém mexerá nos privilégios do complexo industrial-militar, os interesses da burguesia continuarão hegemônicos. O buraco é muito mais embaixo.

Se Bernie quiser mostrar serviço de verdade e não frustrar seus apoiadores, deve pensar para além das eleições. Liderar, por exemplo, um processo de transformação profunda em seu partido, o que, no cenário norte-americano, poderia significar um modesto avanço. Com todas as limitações de qualquer democracia burguesa, mas avanço seria. Se ficar restrito a esse jogo eleitoral, nebuloso para o povo, será engolido e esquecido pela História.

Por aqui, a coisa é mais rasteira. Em São Paulo, Andrea Matarazzo aceitou ser vice na chapa de Marta Suplicy, depois de, em vários momentos, desqualificá-la como administradora e política. Chegou a dizer que seria mais fácil uma vaca voar do que ele aceitar ser vice. Pois, embora a Mimosa permaneça no pasto, lá está ele, todo pimpão, ao lado da ex-coringa do PT.

No Rio, a deputada Cidinha Campos aceitou compor-se com o PMDB e concorrer à vice-prefeitura na chapa de Pedro Paulo, a quem o atual prefeito, Eduardo Paes, com total conhecimento de causa, chamou de supermarido. Pedro Paulo está sendo processado por espancar sua ex-mulher. Quer dizer, o PMDB espanca e arruína o estado e seu candidato, mais modesto, se contenta com uma surra doméstica.

Cidinha, brizolista histórica, deve ter feito o gauchão urrar na cova com os argumentos cafajestes que usou para justificar sua decisão. Insinuou, por exemplo, que só se interessa por violência praticada contra mulheres “desvalidas”, isto é, pobres. As outras que se danem.

À diferença da velha guarda bolchevique, cujos objetivos eram notórios, as razões verdadeiras pelas quais Andrea Matarazzo e Cidinha Campos aceitaram as candidaturas estão albergadas numa nuvem opaca. Esse tipo de negociação jamais vem a público.

Num lapso de sinceridade, Carlos Lupi, presidente do PDT, confessou que fez um “apelo patético” para Cidinha e que ela “vai me cobrar uma fatura cara”. Tal como o jamais esclarecido “a gente se lambuzou”, do Jaques Wagner, dificilmente saberemos qual é o tamanho, e as ramificações, dessa fatura. Só sabemos quem paga a conta. É a política rameira, que afugenta as novas gerações e turva o futuro.

Enormes áreas do território russo foram engolidas pelas potências imperialistas, incluídas as mais ricas em recursos naturais. Foi o duro preço a pagar para permitir a continuidade do projeto socialista. Política é, também, um balanço estratégico da correlação de forças a cada momento. Sem ilusões e com objetivos claros.

Dado o devido, e monumental, desconto, comparo a atuação impecável das lideranças bolcheviques em 1918 com três situações eleitorais em curso.

Começo com as eleições norte-americanas. Nas primárias do Partido Democrata, Bernie Sanders, impropriamente chamado de socialista, empurrou parte da agenda para a esquerda. Criticou severamente os interesses rentistas de Wall Street, as desigualdades sociais crescentes nos Estados Unidos, o elitismo do ensino superior no país. Empolgando gente afastada da política, acusou sua rival, Hillary Clinton, de condescendente com Wall Street. Agora, na convenção do partido, virou a casaca. Discursou apoiando Hillary e garantindo que ela será uma excelente (“tremendous”) presidente.

Certo, há um Trump no retrovisor, o que não é pouco. No entanto, o que estarão pensando os que apoiaram Sanders nas primárias, apostando na plataforma mansamente progressista do senador? De nada valeram as críticas à empáfia e ao conservadorismo engessado e intervencionista da senhora Clinton?

Não acho que Sanders agiu errado. Ao menos em tese. Tanto ele como Hillary, e certamente Trump, não teriam liberdade para fazer transformações na base do império. Nem querem isso. Ninguém mexerá nos privilégios do complexo industrial-militar, os interesses da burguesia continuarão hegemônicos. O buraco é muito mais embaixo.

Se Bernie quiser mostrar serviço de verdade e não frustrar seus apoiadores, deve pensar para além das eleições. Liderar, por exemplo, um processo de transformação profunda em seu partido, o que, no cenário norte-americano, poderia significar um modesto avanço. Com todas as limitações de qualquer democracia burguesa, mas avanço seria. Se ficar restrito a esse jogo eleitoral, nebuloso para o povo, será engolido e esquecido pela História.

Por aqui, a coisa é mais rasteira. Em São Paulo, Andrea Matarazzo aceitou ser vice na chapa de Marta Suplicy, depois de, em vários momentos, desqualificá-la como administradora e política. Chegou a dizer que seria mais fácil uma vaca voar do que ele aceitar ser vice. Pois, embora a Mimosa permaneça no pasto, lá está ele, todo pimpão, ao lado da ex-coringa do PT.

No Rio, a deputada Cidinha Campos aceitou compor-se com o PMDB e concorrer à vice-prefeitura na chapa de Pedro Paulo, a quem o atual prefeito, Eduardo Paes, com total conhecimento de causa, chamou de supermarido. Pedro Paulo está sendo processado por espancar sua ex-mulher. Quer dizer, o PMDB espanca e arruína o estado e seu candidato, mais modesto, se contenta com uma surra doméstica.

Cidinha, brizolista histórica, deve ter feito o gauchão urrar na cova com os argumentos cafajestes que usou para justificar sua decisão. Insinuou, por exemplo, que só se interessa por violência praticada contra mulheres “desvalidas”, isto é, pobres. As outras que se danem.

À diferença da velha guarda bolchevique, cujos objetivos eram notórios, as razões verdadeiras pelas quais Andrea Matarazzo e Cidinha Campos aceitaram as candidaturas estão albergadas numa nuvem opaca. Esse tipo de negociação jamais vem a público.

Num lapso de sinceridade, Carlos Lupi, presidente do PDT, confessou que fez um “apelo patético” para Cidinha e que ela “vai me cobrar uma fatura cara”. Tal como o jamais esclarecido “a gente se lambuzou”, do Jaques Wagner, dificilmente saberemos qual é o tamanho, e as ramificações, dessa fatura. Só sabemos quem paga a conta. É a política rameira, que afugenta as novas gerações e turva o futuro.

O cansaço provocado pelas notícias da Lava Jato

É visível, pelo menos em minha seara – a imprensa, de modo geral, que conheço (ou penso que conheço) há mais de meio século –, o cansaço provocado pelas notícias da Lava Jato. Sinto isso em vários analistas políticos, nas entrelinhas de seus comentários, sejam eles jornalistas ou cientistas políticos. Alguns, enfastiados, pessimistas ou descrentes de nosso futuro, apenas cumprem um dever profissional. É visível, também, a preocupação que a operação trouxe à classe política como um todo, além do medo do que lhe poderá acontecer.

As notícias dos crimes praticados por empresários e políticos são diárias e, quase sempre, impactantes, mas os resultados, provenientes do Poder Judiciário, estão longe de satisfazer a opinião pública, que quer mais velocidade nas investigações e nas condenações.

Entre os políticos, todavia, há sinais claros de que, se puderem, acabarão com muitas das ações postas em prática pela Polícia Federal ou pelo Ministério Público Federal, evitando, assim, o terrível constrangimento da prisão. Uma delas – a primeira, talvez, que tentariam eliminar tão logo pudessem – é a “colaboração premiada”, prevista hoje em lei, mas que ganhou entre nós o pejorativo de “delação premiada”.

Há dias, o presidente do Senado, Renan Calheiros, sem nenhuma preocupação pessoal ou de qualquer espécie, protocolou projeto de lei que trata do “abuso de autoridade”. A proposta está parada na Comissão de Consolidação da Legislação Federal e Regulamentação da Constituição, presidida pelo senador Romero Jucá, que, aliás, a considerou inoportuna. O projeto é a repetição do que foi apresentado, em 2009, pelo atual ministro da Defesa, Raul Jungmann. Ele define os crimes de autoridade cometidos por servidores da União, dos Estados, dos municípios, dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público. A pena seria o pagamento de indenização e a perda do cargo.

Pretende-se, por meio desse projeto, proibir o uso de algemas, ou de qualquer outro objeto que tolha a locomoção, quando não houver resistência à prisão. Além disso, considera crimes de abuso de autoridade: “Constranger alguém, sob ameaça de prisão, a depor sobre fatos que possam incriminá-lo” e “ofender a intimidade, a vida privada, a honra ou a imagem de pessoa indiciada em inquérito policial”.

O projeto, que trata ainda de outros assuntos, como os grampos sem autorização judicial, tem, com certeza, suas virtudes, pois não há ditadura pior do que a do Poder Judiciário. Mas, com razão, o senador Cristovam Buarque o combateu. Proposto neste instante, e por iniciativa de um senador que está sendo investigado na operação Lava Jato e que, além disso, é campeão de ações, mesmo após ter dito que “ninguém vai interferir na Lava Jato” (como se o poder fosse dele…), agravaria o ânimo demonstrado em todo o país.

O juiz Sergio Moro teria definido, para o fim deste ano, o encerramento dos trabalhos da Lava Jato sob sua responsabilidade. Isso não será fácil, apesar da celeridade com que tem conduzido os processos. Mesmo que isso não aconteça, o certo é que, em sua área, muitas novidades ocorrerão, sobretudo depois da aprovação, pelo Senado Federal, do impedimento da presidente Dilma Rousseff. Que só não se concretizará se houver algo de muito grave contra o presidente interino.

Permanecendo na Presidência, Michel Temer terá que mostrar muito mais para ganhar a aprovação do povo brasileiro. Pois cairá por terra a desculpa da interinidade.

As notícias dos crimes praticados por empresários e políticos são diárias e, quase sempre, impactantes, mas os resultados, provenientes do Poder Judiciário, estão longe de satisfazer a opinião pública, que quer mais velocidade nas investigações e nas condenações.

Entre os políticos, todavia, há sinais claros de que, se puderem, acabarão com muitas das ações postas em prática pela Polícia Federal ou pelo Ministério Público Federal, evitando, assim, o terrível constrangimento da prisão. Uma delas – a primeira, talvez, que tentariam eliminar tão logo pudessem – é a “colaboração premiada”, prevista hoje em lei, mas que ganhou entre nós o pejorativo de “delação premiada”.

Há dias, o presidente do Senado, Renan Calheiros, sem nenhuma preocupação pessoal ou de qualquer espécie, protocolou projeto de lei que trata do “abuso de autoridade”. A proposta está parada na Comissão de Consolidação da Legislação Federal e Regulamentação da Constituição, presidida pelo senador Romero Jucá, que, aliás, a considerou inoportuna. O projeto é a repetição do que foi apresentado, em 2009, pelo atual ministro da Defesa, Raul Jungmann. Ele define os crimes de autoridade cometidos por servidores da União, dos Estados, dos municípios, dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público. A pena seria o pagamento de indenização e a perda do cargo.

Pretende-se, por meio desse projeto, proibir o uso de algemas, ou de qualquer outro objeto que tolha a locomoção, quando não houver resistência à prisão. Além disso, considera crimes de abuso de autoridade: “Constranger alguém, sob ameaça de prisão, a depor sobre fatos que possam incriminá-lo” e “ofender a intimidade, a vida privada, a honra ou a imagem de pessoa indiciada em inquérito policial”.

O projeto, que trata ainda de outros assuntos, como os grampos sem autorização judicial, tem, com certeza, suas virtudes, pois não há ditadura pior do que a do Poder Judiciário. Mas, com razão, o senador Cristovam Buarque o combateu. Proposto neste instante, e por iniciativa de um senador que está sendo investigado na operação Lava Jato e que, além disso, é campeão de ações, mesmo após ter dito que “ninguém vai interferir na Lava Jato” (como se o poder fosse dele…), agravaria o ânimo demonstrado em todo o país.

O juiz Sergio Moro teria definido, para o fim deste ano, o encerramento dos trabalhos da Lava Jato sob sua responsabilidade. Isso não será fácil, apesar da celeridade com que tem conduzido os processos. Mesmo que isso não aconteça, o certo é que, em sua área, muitas novidades ocorrerão, sobretudo depois da aprovação, pelo Senado Federal, do impedimento da presidente Dilma Rousseff. Que só não se concretizará se houver algo de muito grave contra o presidente interino.

Permanecendo na Presidência, Michel Temer terá que mostrar muito mais para ganhar a aprovação do povo brasileiro. Pois cairá por terra a desculpa da interinidade.

O pau de vassoura

Para esquecer o Brexit, fui conhecer o novo edifício da Tate Modern em Londres e, como esperava, encontrei a apoteose da civilização do espetáculo. Fazia muito sucesso, pois, apesar de ser um dia normal, estava cheia de gente; muitos turistas, mas, me parece, a maioria dos visitantes era de ingleses e, principalmente, jovens.

No terceiro andar, numa das grandes e luminosas salas de exposição, havia um cabo cilíndrico, provavelmente de vassoura, que o artista tinha despojado dos fios ou da palha que devem tê-lo tornado funcional no passado – um objeto das tarefas domésticas –, e o havia pintado minuciosamente de tons verdes, azuis, amarelos, vermelhos e pretos, séries que nessa ordem – mais ou menos – o cobriam do princípio ao fim. Uma corda formava em torno dele um retângulo que impedia os espectadores de se aproximarem demais e tocá-lo. Estava contemplando o objeto quando me vi cercado por um grupo de escola, meninos e meninas em uniformes azuis, certamente riquinhos de boas famílias e escola particular que uma jovem professora tinha levado até ali para familiarizá-los com a arte moderna.

Ela fazia isso com entusiasmo, inteligência e convicção. Era magra, de olhos muito vivos, e falava um inglês muito claro, de professora. Fiquei ali no meio da roda, fingindo estar absorto na contemplação do cabo de vassoura, mas, na verdade, ouvindo-a. Ela consultava anotações que, evidentemente, tinha preparado cuidadosamente. Disse aos alunos que essa escultura, ou objeto estético, deveria ser situado, para poder ser devidamente apreciado, dentro da chamada arte conceitual. O que era isso? Uma arte feita de conceitos, de ideias, ou seja, de obras que devem estimular a inteligência e a imaginação do espectador antes que sua sensibilidade possa gozar realmente daquela pintura, escultura ou instalação que tinha diante dos olhos. Em outras palavras, o que eles viam ali, encostado na parede, não era um cabo de vassoura pintado de várias cores, mas um ponto de partida, um trampolim para alcançar algo que, agora, eles mesmos deviam ir construindo – ou, talvez, melhor dizer esquadrinhando, desenterrando, revelando – graças à sua fantasia e invenção. Vejamos, a qual deles o objeto sugeria algo?

Pouco a pouco a garotada foi se animando a improvisar e, enquanto alguns pareciam seguir as instruções da Miss e propunham interpretações que tinham alguma relação com o cabo de vassoura pintado, outros brincavam ou queriam divertir seus colegas dizendo coisas absurdas e insólitas. Um gordinho muito sério disse que o cabo de vassoura o fazia lembrar da avó, uma idosa que, em seus últimos anos, se arrastava sempre com a ajuda de uma bengala para não tropeçar e cair. À medida que os minutos passavam, minha admiração pela professora aumentava. Ela nunca fraquejou, nunca zombou nem se enfureceu ao ouvir as bobagens que lhe diziam. Ela percebia muito bem que, se não todos, a maioria de seus alunos já tinha esquecido o cabo de vassoura e a arte conceitual e estava se distraindo do tédio com uma brincadeira para a qual ela mesma, sem querer, dera a chave. Repetidamente, com uma tenacidade heroica, mostrando interesse por tudo o que ouvia, por mais zombeteiro e aberrante que fosse, voltava a trazê-los ao objeto estético que tinham à frente, explicando-lhes que agora sim, por tudo o que estava acontecendo, compreendiam sem dúvida como aquele cilindro de madeira decorado com aquelas cores intensas tinha aberto em todos eles uma comporta mental, da qual saíam ideias, conceitos, que os levavam de volta ao passado e os traziam de volta ao presente, que ativavam sua criatividade e os tornavam mais permeáveis e sensíveis à arte dos nossos dias. Essa arte que é diametralmente diferente do que era belo e feio para os artistas que pintaram os quadros dos clássicos que tinham visto alguns meses antes, na visita que fizeram à National Gallery.

Quando a perseverante e simpática Miss levou seus alunos para explorar, nessa mesma sala do novo edifício da Tate Modern, um labirinto de esteiras de Cristina Iglesias, eu ainda fiquei um tempo diante desse “objeto estético”, o cabo de vassoura pintado por um artista cujo nome decidi não averiguar; tampouco quis saber o título com o qual batizou sua “escultura conceitual”. Pensava na difícil empreitada dessa professora: convencer essas crianças de que aquilo representava a arte do nosso tempo, que havia naquele pau pintado toda essa soma que faz uma obra de arte genuína: artesanato, destreza, invenção, originalidade, audácia, ideias, intuições, beleza. Ela estava convencida de que era assim, porque, caso contrário, teria sido impossível que assumisse com tanto empenho o que fazia, com essa alegria e segurança com que falava aos seus alunos e ouvia suas reações. Não teria sido uma crueldade avisá-la que o que ela estava fazendo, no fundo, com tanta dedicação, entusiasmo e inocência, não era senão contribuir para um embuste monumental, para um sutilíssimo complô pouco menos do que planetário em que galerias, museus, críticos ilustríssimos, revistas especializadas, colecionadores, professores, mecenas e negociantes caraduras tinham feito para se enganar, enganar meio mundo e, de passagem, permitir que alguns poucos enchessem os bolsos graças a semelhante impostura? Uma conspiração extraordinária da qual ninguém fala e que, no entanto, tem absoluto sucesso, a ponto de ser irreversível: na arte do nosso tempo, o verdadeiro talento e a picardia mais cínica coexistem e se misturam de tal maneira que já não é possível separar ou diferenciar um do outro. Essas coisas sempre aconteceram, sem dúvida, mas, então, além delas, havia algumas cidades, algumas instituições, alguns artistas e alguns críticos que resistiam, que enfrentavam a picardia e a mentira, as denunciavam e venciam. Integravam essa demonizada elite que o politicamente correto do nosso tempo mandou para o pelotão de fuzilamento. O que ganhamos? Isso que tenho à minha frente: um cabo de vassoura com as cores do arco-íris, parecido com aquele com o qual Harry Potter voa entre as nuvens.

No terceiro andar, numa das grandes e luminosas salas de exposição, havia um cabo cilíndrico, provavelmente de vassoura, que o artista tinha despojado dos fios ou da palha que devem tê-lo tornado funcional no passado – um objeto das tarefas domésticas –, e o havia pintado minuciosamente de tons verdes, azuis, amarelos, vermelhos e pretos, séries que nessa ordem – mais ou menos – o cobriam do princípio ao fim. Uma corda formava em torno dele um retângulo que impedia os espectadores de se aproximarem demais e tocá-lo. Estava contemplando o objeto quando me vi cercado por um grupo de escola, meninos e meninas em uniformes azuis, certamente riquinhos de boas famílias e escola particular que uma jovem professora tinha levado até ali para familiarizá-los com a arte moderna.

Ela fazia isso com entusiasmo, inteligência e convicção. Era magra, de olhos muito vivos, e falava um inglês muito claro, de professora. Fiquei ali no meio da roda, fingindo estar absorto na contemplação do cabo de vassoura, mas, na verdade, ouvindo-a. Ela consultava anotações que, evidentemente, tinha preparado cuidadosamente. Disse aos alunos que essa escultura, ou objeto estético, deveria ser situado, para poder ser devidamente apreciado, dentro da chamada arte conceitual. O que era isso? Uma arte feita de conceitos, de ideias, ou seja, de obras que devem estimular a inteligência e a imaginação do espectador antes que sua sensibilidade possa gozar realmente daquela pintura, escultura ou instalação que tinha diante dos olhos. Em outras palavras, o que eles viam ali, encostado na parede, não era um cabo de vassoura pintado de várias cores, mas um ponto de partida, um trampolim para alcançar algo que, agora, eles mesmos deviam ir construindo – ou, talvez, melhor dizer esquadrinhando, desenterrando, revelando – graças à sua fantasia e invenção. Vejamos, a qual deles o objeto sugeria algo?

|

| Eduardo Estrada |

Meninos e meninas, que ouviam com atenção, trocaram olhares e risinhos. O silêncio, prolongado, foi rompido por um ruivinho sardento com cara de pícaro: “As cores do arco-íris, talvez, Miss?”. “Bem, por que não?”, respondeu a Miss com prudência. “Outras sugestões ou observações?” Novo silêncio, risinhos e cotoveladas. “Harry Potter voava numa vassoura parecida com essa”, sussurrou uma menininha, corando como um camarão. Houve gargalhadas, mas a professora, amável e pertinaz, os repreendeu: “Tudo é possível, não riam. O artista talvez tenha se inspirado nos livros de Harry Potter, quem sabe? Não inventem por inventar, concentrem-se no objeto estético que têm à sua frente e perguntem-se o que se esconde no interior dele, que ideias ou sugestões há nele que vocês podem associar com coisas de que se recordem, que venham à memória graças a ele”.

Pouco a pouco a garotada foi se animando a improvisar e, enquanto alguns pareciam seguir as instruções da Miss e propunham interpretações que tinham alguma relação com o cabo de vassoura pintado, outros brincavam ou queriam divertir seus colegas dizendo coisas absurdas e insólitas. Um gordinho muito sério disse que o cabo de vassoura o fazia lembrar da avó, uma idosa que, em seus últimos anos, se arrastava sempre com a ajuda de uma bengala para não tropeçar e cair. À medida que os minutos passavam, minha admiração pela professora aumentava. Ela nunca fraquejou, nunca zombou nem se enfureceu ao ouvir as bobagens que lhe diziam. Ela percebia muito bem que, se não todos, a maioria de seus alunos já tinha esquecido o cabo de vassoura e a arte conceitual e estava se distraindo do tédio com uma brincadeira para a qual ela mesma, sem querer, dera a chave. Repetidamente, com uma tenacidade heroica, mostrando interesse por tudo o que ouvia, por mais zombeteiro e aberrante que fosse, voltava a trazê-los ao objeto estético que tinham à frente, explicando-lhes que agora sim, por tudo o que estava acontecendo, compreendiam sem dúvida como aquele cilindro de madeira decorado com aquelas cores intensas tinha aberto em todos eles uma comporta mental, da qual saíam ideias, conceitos, que os levavam de volta ao passado e os traziam de volta ao presente, que ativavam sua criatividade e os tornavam mais permeáveis e sensíveis à arte dos nossos dias. Essa arte que é diametralmente diferente do que era belo e feio para os artistas que pintaram os quadros dos clássicos que tinham visto alguns meses antes, na visita que fizeram à National Gallery.

Quando a perseverante e simpática Miss levou seus alunos para explorar, nessa mesma sala do novo edifício da Tate Modern, um labirinto de esteiras de Cristina Iglesias, eu ainda fiquei um tempo diante desse “objeto estético”, o cabo de vassoura pintado por um artista cujo nome decidi não averiguar; tampouco quis saber o título com o qual batizou sua “escultura conceitual”. Pensava na difícil empreitada dessa professora: convencer essas crianças de que aquilo representava a arte do nosso tempo, que havia naquele pau pintado toda essa soma que faz uma obra de arte genuína: artesanato, destreza, invenção, originalidade, audácia, ideias, intuições, beleza. Ela estava convencida de que era assim, porque, caso contrário, teria sido impossível que assumisse com tanto empenho o que fazia, com essa alegria e segurança com que falava aos seus alunos e ouvia suas reações. Não teria sido uma crueldade avisá-la que o que ela estava fazendo, no fundo, com tanta dedicação, entusiasmo e inocência, não era senão contribuir para um embuste monumental, para um sutilíssimo complô pouco menos do que planetário em que galerias, museus, críticos ilustríssimos, revistas especializadas, colecionadores, professores, mecenas e negociantes caraduras tinham feito para se enganar, enganar meio mundo e, de passagem, permitir que alguns poucos enchessem os bolsos graças a semelhante impostura? Uma conspiração extraordinária da qual ninguém fala e que, no entanto, tem absoluto sucesso, a ponto de ser irreversível: na arte do nosso tempo, o verdadeiro talento e a picardia mais cínica coexistem e se misturam de tal maneira que já não é possível separar ou diferenciar um do outro. Essas coisas sempre aconteceram, sem dúvida, mas, então, além delas, havia algumas cidades, algumas instituições, alguns artistas e alguns críticos que resistiam, que enfrentavam a picardia e a mentira, as denunciavam e venciam. Integravam essa demonizada elite que o politicamente correto do nosso tempo mandou para o pelotão de fuzilamento. O que ganhamos? Isso que tenho à minha frente: um cabo de vassoura com as cores do arco-íris, parecido com aquele com o qual Harry Potter voa entre as nuvens.

Assinar:

Comentários (Atom)