segunda-feira, 23 de junho de 2025

Fim do começo

Mais do que um fim da guerra, desejamos um fim do começo de todas as guerras, sim, um fim deste método brutal, inumano e nada prático de resolver diferenças entre governos.

Franklin D. Roosevelt

Retrato da decadência

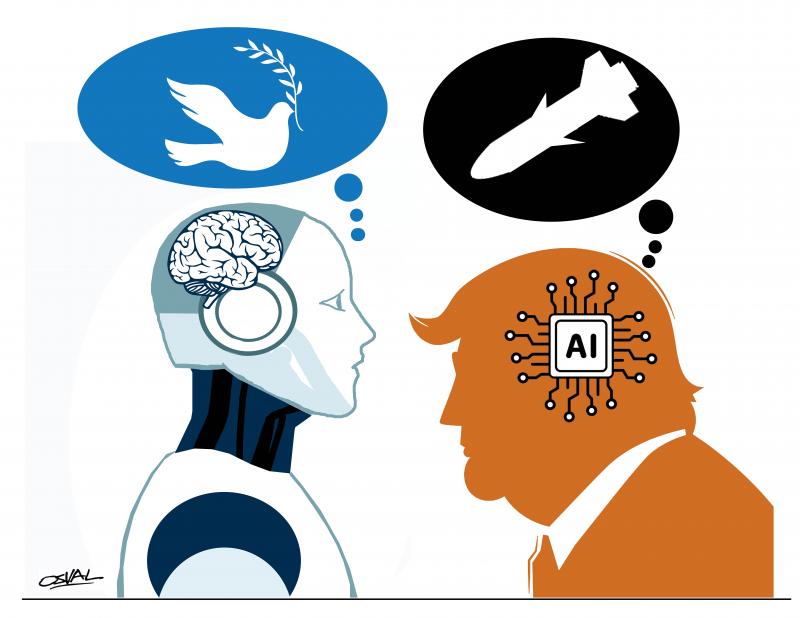

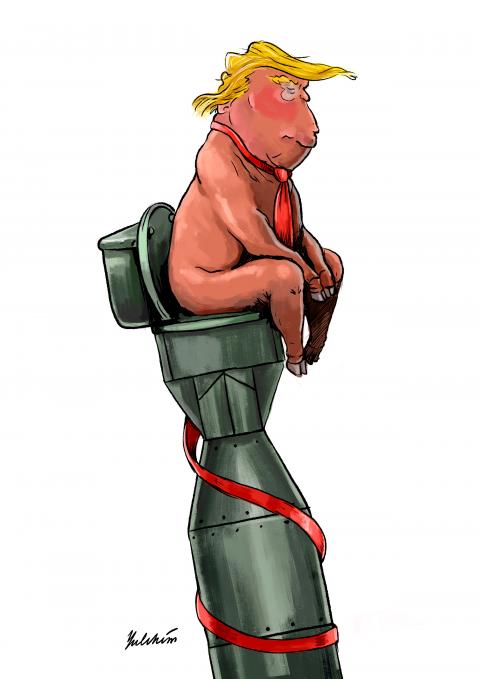

É mais fácil matar um elefante, do que retirar seus despojos da sala. O ditado é antigo, mas se aplica à confusão político-militar que o mundo está passando sob a batuta histriônica de um presidente dos Estados Unidos que se comporta como adolescente em busca de novas emoções. Os tempos atuais apresentam profundas modificações na política internacional e no cenário do comércio entre as nações. Chama atenção a vertiginosa queda do dólar e no sentido inverso a vertiginosa valorização do ouro, quase cem por cento em pouco mais de um ano. A moeda norte-americana está sendo colocada sob suspeição em todos os centros financeiros do mundo.

A decadência norte-americana assusta. A queda do dólar é o meio encontrado por governos de países menos desenvolvidos para aumentar exportações, encarecer importações e elevar o saldo comercial. É uma prática velha conhecida dos brasileiros. Volta e meia, um governo resolve fazer ajuste no câmbio e eleva o preço das moedas fortes. O brasileiro deixa de viajar para o exterior, reduz compras no estrangeiro e passa a privilegiar o produto nacional, embora mais caro. País rico não costuma cometer este tipo de plano. É política de pobre.

As tarifas extraordinárias, chamadas de compensatórias pelo presidente dos Estados Unidos, não resultaram em nada de positivo até o momento. Ele afirmou, com todas as letras, que havia uma fila de representantes de países querendo negociar com Washington. "Eles querem beijar a minha bunda"(sic). Mas até agora apresentou apenas um acordo discreto com o Reino Unido, que sempre foi sócio nas ações norte-americanas no mundo. A nação começou sua vida na qualidade de colônia britânica. Rompeu laços políticos, mas jamais se distanciou da pátria mãe. Além deste acordo, não houve mais nenhum outro conhecido e divulgado. Com a China, ocorreu um entendimento provisório de sessenta dias. Uma espécie de cessar-fogo temporário.

No exercício da política externa, Donald Trump é um homem de negócios. Só enxerga o dólar na frente dele. Criou um cartão de cinco milhões de dólares para quem deseja receber o green card, que dá direito a viver e trabalhar no país. O dinheiro será destinado a reduzir a dívida, que ultrapassa a casa de vários trilhões de dólares. Não vai resolver o problema, mas ele anuncia que já apareceram mais de setenta mil interessados. Ele faz negócios para si e sua família. Recentemente, na Arábia Saudita, seu filho negociou à vontade. O presidente recebeu de presente um avião Boeing 747, com todos os luxos possíveis e imagináveis. Este foi o agrado que recebeu pelos bons negócios feitos na sua rápida passagem pelos países árabes. Nos Estados Unidos acabou de lançar o Trump phone, aparelho dourado, que teria algumas vantagens sobre os concorrentes.

O presidente disse que terminaria a guerra da Ucrânia em poucos dias. Errou completamente. O conflito se tornou mais violento, as tropas da Ucrânia resistem há quatro anos. Recentemente, fizeram uma importante incursão em território inimigo e colocaram fora de ação mais de um terço da aviação russa. Os russos, por sua vez, atacam sem piedade a capital, Kiev. Em suma, a guerra escalou, em vez de caminhar para uma possível paz ou pelo menos para um cessar fogo. Tudo piorou. Trump e Putin são amigos. Mas os interesses foram maiores que as amizades.

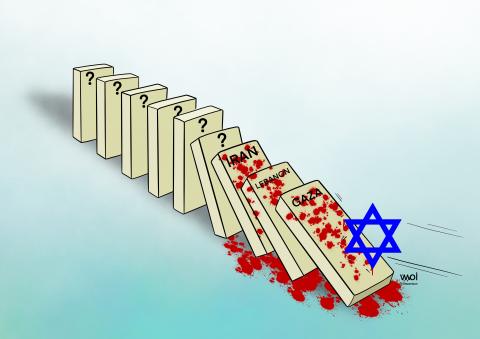

No caso de Israel, foi mais longe. Deu apoio político e militar ao estado judeu. Prepara o lançamento da bomba capaz de perfurar o solo (a temida MOP GBU-57) para atingir as instalações nucleares que afirma existir. A CIA, órgão de espionagem do governo dos Estados Unidos, reafirma que o Irã não está construindo a bomba atômica. Na guerra do Iraque, ocorreu o mesmo fenômeno: o argumento foi de que Saddam Hussein estava construindo armas de destruição em massa. Mentira. As forças armadas dos Estados Unidos destruíram o país, saquearam suas preciosidades e assumiram o negócio do petróleo. Não produziram nada de positivo, nem encontraram a paz.

A agressão absurda e desmedida entre Israel e Irã é o capítulo final da Segunda Guerra Mundial. Judeus saíram da Europa e conseguiram um país para viver. Expulsaram os locais. Aprenderam as técnicas de genocídio e as aplicam em Gaza. Agora, enfrentam um inimigo mais poderoso. O Irã, antiga Pérsia, tem mais de dois mil anos de história e 90 milhões de habitantes. É um país de renda média, com governo autoritário de fundamento religioso. A solução diplomática tem menos custo financeiro e exige menor perda de vidas humanas. Mas, faltam estadistas. A decadência do Império está à vista de todos. É difícil remover o cadáver da sala.

A decadência norte-americana assusta. A queda do dólar é o meio encontrado por governos de países menos desenvolvidos para aumentar exportações, encarecer importações e elevar o saldo comercial. É uma prática velha conhecida dos brasileiros. Volta e meia, um governo resolve fazer ajuste no câmbio e eleva o preço das moedas fortes. O brasileiro deixa de viajar para o exterior, reduz compras no estrangeiro e passa a privilegiar o produto nacional, embora mais caro. País rico não costuma cometer este tipo de plano. É política de pobre.

As tarifas extraordinárias, chamadas de compensatórias pelo presidente dos Estados Unidos, não resultaram em nada de positivo até o momento. Ele afirmou, com todas as letras, que havia uma fila de representantes de países querendo negociar com Washington. "Eles querem beijar a minha bunda"(sic). Mas até agora apresentou apenas um acordo discreto com o Reino Unido, que sempre foi sócio nas ações norte-americanas no mundo. A nação começou sua vida na qualidade de colônia britânica. Rompeu laços políticos, mas jamais se distanciou da pátria mãe. Além deste acordo, não houve mais nenhum outro conhecido e divulgado. Com a China, ocorreu um entendimento provisório de sessenta dias. Uma espécie de cessar-fogo temporário.

No exercício da política externa, Donald Trump é um homem de negócios. Só enxerga o dólar na frente dele. Criou um cartão de cinco milhões de dólares para quem deseja receber o green card, que dá direito a viver e trabalhar no país. O dinheiro será destinado a reduzir a dívida, que ultrapassa a casa de vários trilhões de dólares. Não vai resolver o problema, mas ele anuncia que já apareceram mais de setenta mil interessados. Ele faz negócios para si e sua família. Recentemente, na Arábia Saudita, seu filho negociou à vontade. O presidente recebeu de presente um avião Boeing 747, com todos os luxos possíveis e imagináveis. Este foi o agrado que recebeu pelos bons negócios feitos na sua rápida passagem pelos países árabes. Nos Estados Unidos acabou de lançar o Trump phone, aparelho dourado, que teria algumas vantagens sobre os concorrentes.

O presidente disse que terminaria a guerra da Ucrânia em poucos dias. Errou completamente. O conflito se tornou mais violento, as tropas da Ucrânia resistem há quatro anos. Recentemente, fizeram uma importante incursão em território inimigo e colocaram fora de ação mais de um terço da aviação russa. Os russos, por sua vez, atacam sem piedade a capital, Kiev. Em suma, a guerra escalou, em vez de caminhar para uma possível paz ou pelo menos para um cessar fogo. Tudo piorou. Trump e Putin são amigos. Mas os interesses foram maiores que as amizades.

No caso de Israel, foi mais longe. Deu apoio político e militar ao estado judeu. Prepara o lançamento da bomba capaz de perfurar o solo (a temida MOP GBU-57) para atingir as instalações nucleares que afirma existir. A CIA, órgão de espionagem do governo dos Estados Unidos, reafirma que o Irã não está construindo a bomba atômica. Na guerra do Iraque, ocorreu o mesmo fenômeno: o argumento foi de que Saddam Hussein estava construindo armas de destruição em massa. Mentira. As forças armadas dos Estados Unidos destruíram o país, saquearam suas preciosidades e assumiram o negócio do petróleo. Não produziram nada de positivo, nem encontraram a paz.

A agressão absurda e desmedida entre Israel e Irã é o capítulo final da Segunda Guerra Mundial. Judeus saíram da Europa e conseguiram um país para viver. Expulsaram os locais. Aprenderam as técnicas de genocídio e as aplicam em Gaza. Agora, enfrentam um inimigo mais poderoso. O Irã, antiga Pérsia, tem mais de dois mil anos de história e 90 milhões de habitantes. É um país de renda média, com governo autoritário de fundamento religioso. A solução diplomática tem menos custo financeiro e exige menor perda de vidas humanas. Mas, faltam estadistas. A decadência do Império está à vista de todos. É difícil remover o cadáver da sala.

Os egos e o ódio

Este foi o resultado das eleições americanas. Ego aqui tomado na sua acepção coloquial e não psicanalítica para evitar as derrapadas do charlatanismo. Trata-se de um “EU” devidamente constituído que se revela na personalidade autocentrada, narcísica, que se basta a si próprio ao negar o Outro e praticar o culto de adoração a si mesmo associada a delírios de grandeza.

O ódio e o medo conduziram os eleitores estadunidenses às urnas para a eleger pela segunda vez Donald Trump, subscrevendo a terrível aliança entre o poder político e o poder econômico, um pacto oligárquico diabólico cujo objetivo é a apropriação da coisa pública.

Na verdade, os analistas, os cientistas políticos não se surpreenderam com a administração do presidente Republicano. Não imaginavam, porém, que ele não só acreditava nas próprias mentiras assim como usasse o que julgava ser a ardilosa e imbatível estratégia do empresário “bem-sucedido”: a negociação. E mirando o próprio umbigo, disparou, adoidado, os drones tarifários.

Cresceu, desmoralizou a “ficha limpa”, venceu o pleito e tomou posse com um prontuário recheado de delitos. Escalou um time da pesada para governar. Além da habilidade universal do puxa-saquismo, todos rezam pela cartilha do chefe que vai da política de imigração, afrontando direitos humanos, até a insanidade de desmantelar a excelência das universidades americanas, um esteio do progresso e da liderança global nos processos inovadores da economia do conhecimento.

Porém, cometeu um erro primário no exercício da política que o mais simplório militante brasileiro tem na sua velha cartilha: não se nomeia quem demitido pode causar danos irreparáveis, ou seja, um perigoso aliado: Elon Musk o homem mais rico do mundo e dono da gigantesca plataforma X (ex-Twitter) que sonha, antes de anexar Marte ao Planeta Terra, ocupar a cadeira do atual líder. E por se achar melhor, já anunciou a vontade de criar um terceiro partido para “arejar” a secular dicotomia Republicanos/Democratas.

Como dizia um velho amigo de meu pai: a inveja matou Abel. Ambos são invejosos. Somente a destruição do concorrente vale como triunfo. São capazes de tudo, exceto revogar o princípio fundamental da física segundo o qual dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. A raiz do confronto é o conflito de interesses políticos e econômicos a partir das críticas veementes de Musk ao projeto de lei fiscal e orçamentária denominada “One Big Beautiful Bill”. A lei contraria diretamente os interesses empresariais e políticos de Musk com a retirada dos subsídios e incentivos para os carros elétricos da Tesla. O rompimento derivou para o campo das ofensas pessoais, a exemplo das ligações atribuídas a Trump com Jeffrey Epstein que cometeu suicídio após a segunda condenação pela prática crimes sexuais, inclusive, a pedofilia.

Em ambiente bafejado pelos bons ventos da vitória eleitoral e animado pela estética caricatural dos autocratas, Trump criou o Departamento de Eficiência Governamental (DOGE, na sigla em inglês) e deu a Musk poderes para cortar gastos, cabeças de burocratas “fraudadores” e realizar uma “grande reforma governamental”.

Ora, Trump deu uma tarefa inexequível para os planos de Musk: ele não queria dotar o setor público de eficiência; a real pretensão do bilionário era deixar um “estado mínimo” para Trump governar e um “estado máximo” para alimentar a fortuna e a megalomania muskiana. E mais: ambos, como todo oligarca, são cleptocratas e não têm noção de limites. Musk conheceu, de perto, as entranhas e o funcionamento do poder e sabe muito sobre a vida pessoal de Trump. E vice-versa.

Como se não bastasse, Trump desrespeita a memória de “Os Pais Fundadores” da nação americana que conceberam o engenhoso Federalismo Político: um sólido pacto de poder que equilibra o Estado Americano entre forças centrífugas e centrípetas, após notável debate público. O presidente Trump mirou a Califórnia. Rico, democrata e vítima da violência politica.

No modesto bairro da Torre onde vivi grande parte da minha vida, uma encrenca desse tipo podia ter um desfecho complicado. A gente chamava de “barraco”. A antiga nobreza batia-se em duelo para lavar as honras agredidas. Hoje, briga de gente rica, envolvendo, inclusive, as duas pessoas mais poderosas do mundo, tem uma arma sensacional que é a tecnologia digital com uma plateia incrível: A plataforma X de Musk tem 220 milhões de seguidores e a Thruth Social de Trump, criada em 2022, 10 milhões.

Com efeito, estas lamentáveis ocorrências não são novidades. É uma propensão dos poderosos. Em todas as épocas, o poder é a fonte dos malefícios em larga escala. Guerras, genocídios, terrorismo, agressão à natureza, o deleite de Nero tocando harpa enquanto o incêndio de sua autoria, destruía a bela e imponente cidade e Roma. No nosso mundo, a guerra nuclear é uma ameaça atualizada do imperador piromaníaco.

De verdade, em Hollywood, a meca do soft power bem que podia servir de exemplo, quando nos filmes de faroeste, romanceando a sangrenta conquista do “destino manifesto”, os conflitos eram resolvidos, em duelos, utilizando a habilidade dos “caubóis” a exemplo de John Wayne versus Buffalo Bill. Uma numerosa plateia ia torcer para que os dois acertassem o alvo.

Gustavo Krause

O ódio e o medo conduziram os eleitores estadunidenses às urnas para a eleger pela segunda vez Donald Trump, subscrevendo a terrível aliança entre o poder político e o poder econômico, um pacto oligárquico diabólico cujo objetivo é a apropriação da coisa pública.

Na verdade, os analistas, os cientistas políticos não se surpreenderam com a administração do presidente Republicano. Não imaginavam, porém, que ele não só acreditava nas próprias mentiras assim como usasse o que julgava ser a ardilosa e imbatível estratégia do empresário “bem-sucedido”: a negociação. E mirando o próprio umbigo, disparou, adoidado, os drones tarifários.

Cresceu, desmoralizou a “ficha limpa”, venceu o pleito e tomou posse com um prontuário recheado de delitos. Escalou um time da pesada para governar. Além da habilidade universal do puxa-saquismo, todos rezam pela cartilha do chefe que vai da política de imigração, afrontando direitos humanos, até a insanidade de desmantelar a excelência das universidades americanas, um esteio do progresso e da liderança global nos processos inovadores da economia do conhecimento.

Porém, cometeu um erro primário no exercício da política que o mais simplório militante brasileiro tem na sua velha cartilha: não se nomeia quem demitido pode causar danos irreparáveis, ou seja, um perigoso aliado: Elon Musk o homem mais rico do mundo e dono da gigantesca plataforma X (ex-Twitter) que sonha, antes de anexar Marte ao Planeta Terra, ocupar a cadeira do atual líder. E por se achar melhor, já anunciou a vontade de criar um terceiro partido para “arejar” a secular dicotomia Republicanos/Democratas.

Como dizia um velho amigo de meu pai: a inveja matou Abel. Ambos são invejosos. Somente a destruição do concorrente vale como triunfo. São capazes de tudo, exceto revogar o princípio fundamental da física segundo o qual dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. A raiz do confronto é o conflito de interesses políticos e econômicos a partir das críticas veementes de Musk ao projeto de lei fiscal e orçamentária denominada “One Big Beautiful Bill”. A lei contraria diretamente os interesses empresariais e políticos de Musk com a retirada dos subsídios e incentivos para os carros elétricos da Tesla. O rompimento derivou para o campo das ofensas pessoais, a exemplo das ligações atribuídas a Trump com Jeffrey Epstein que cometeu suicídio após a segunda condenação pela prática crimes sexuais, inclusive, a pedofilia.

Em ambiente bafejado pelos bons ventos da vitória eleitoral e animado pela estética caricatural dos autocratas, Trump criou o Departamento de Eficiência Governamental (DOGE, na sigla em inglês) e deu a Musk poderes para cortar gastos, cabeças de burocratas “fraudadores” e realizar uma “grande reforma governamental”.

Ora, Trump deu uma tarefa inexequível para os planos de Musk: ele não queria dotar o setor público de eficiência; a real pretensão do bilionário era deixar um “estado mínimo” para Trump governar e um “estado máximo” para alimentar a fortuna e a megalomania muskiana. E mais: ambos, como todo oligarca, são cleptocratas e não têm noção de limites. Musk conheceu, de perto, as entranhas e o funcionamento do poder e sabe muito sobre a vida pessoal de Trump. E vice-versa.

Como se não bastasse, Trump desrespeita a memória de “Os Pais Fundadores” da nação americana que conceberam o engenhoso Federalismo Político: um sólido pacto de poder que equilibra o Estado Americano entre forças centrífugas e centrípetas, após notável debate público. O presidente Trump mirou a Califórnia. Rico, democrata e vítima da violência politica.

No modesto bairro da Torre onde vivi grande parte da minha vida, uma encrenca desse tipo podia ter um desfecho complicado. A gente chamava de “barraco”. A antiga nobreza batia-se em duelo para lavar as honras agredidas. Hoje, briga de gente rica, envolvendo, inclusive, as duas pessoas mais poderosas do mundo, tem uma arma sensacional que é a tecnologia digital com uma plateia incrível: A plataforma X de Musk tem 220 milhões de seguidores e a Thruth Social de Trump, criada em 2022, 10 milhões.

Com efeito, estas lamentáveis ocorrências não são novidades. É uma propensão dos poderosos. Em todas as épocas, o poder é a fonte dos malefícios em larga escala. Guerras, genocídios, terrorismo, agressão à natureza, o deleite de Nero tocando harpa enquanto o incêndio de sua autoria, destruía a bela e imponente cidade e Roma. No nosso mundo, a guerra nuclear é uma ameaça atualizada do imperador piromaníaco.

De verdade, em Hollywood, a meca do soft power bem que podia servir de exemplo, quando nos filmes de faroeste, romanceando a sangrenta conquista do “destino manifesto”, os conflitos eram resolvidos, em duelos, utilizando a habilidade dos “caubóis” a exemplo de John Wayne versus Buffalo Bill. Uma numerosa plateia ia torcer para que os dois acertassem o alvo.

Gustavo Krause

Rumo ao abismo: Israel, Irã e o colapso moral do Ocidente

Há verdades que o poder se recusa a reconhecer — mesmo quando são gritantes. A guerra contra o Irã começou. Como sempre, os Estados Unidos estão envolvidos, direta ou indiretamente, permanecendo resolutamente ao lado de Israel e apoiando uma escalada cujas consequências são imprevisíveis e potencialmente catastróficas. Nem o direito internacional, a prudência estratégica, nem a memória dos oprimidos parecem restringir esse compromisso.

Mas o Irã não é um mero ator regional. É uma civilização enraizada em milênios de história, portadora de um dos legados culturais mais antigos da humanidade. Pode-se atacar suas instalações, assassinar seus cientistas ou infiltrar-se em suas instituições — mas não se pode desarraigar uma nação que sobreviveu a impérios, nem fabricar um Estado cliente dissociado da alma de um povo consciente de sua identidade e história.

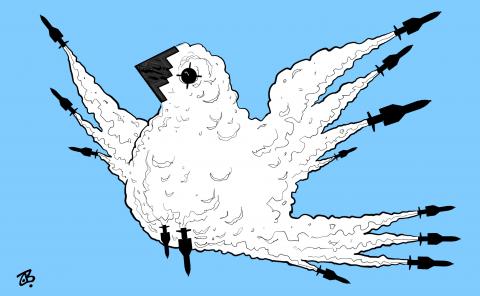

Qualquer ataque a essa consciência coletiva — já em curso — só fortalecerá a coesão nacional. Isso ficou evidente durante a guerra imposta pelo Iraque na década de 1980. A história ainda pode se repetir. Pois este novo conflito não visa apenas um regime; ele rompe a ordem geopolítica regional — do Estreito de Ormuz ao Mediterrâneo Oriental. Alianças mudam, equilíbrios vacilam e a lógica da guerra se reafirma — não por necessidade, mas por meio de cálculos imprudentes e ansiedade descontrolada.

Essa guinada em direção ao confronto, impulsionada tanto pelo pânico israelense quanto pela condescendência americana, expõe a fratura moral mais profunda do Ocidente. De um lado, estão as elites políticas reféns de lobbies pró-Israel; do outro, uma geração mais jovem — incluindo muitos judeus — cada vez mais indignada com a brutalidade em Gaza e a impunidade de um Estado que reivindica todos os direitos e não reconhece nenhuma responsabilidade.

A dissidência não se limita mais às franjas radicais. Ela transcende as linhas tradicionais, atraindo apoio de intelectuais, empreendedores e figuras públicas. Indivíduos como Jeffrey Sachs e o fundador da Ben & Jerry's ousaram romper o silêncio para denunciar o que é cada vez mais percebido como uma trajetória genocida, realizada à vista de todos, sob a proteção de uma ordem internacional complacente.

Ao se alinharem incondicionalmente a Israel — um Estado que trava uma guerra de destruição em Gaza enquanto provoca um conflito aberto com o Irã — os Estados Unidos não estão defendendo seus interesses estratégicos. Estão abandonando-os. Os estoques de munição estão esgotados, a credibilidade está em frangalhos e a coerência estratégica entrou em colapso — tudo isso enquanto a capacidade de Washington de responder a desafios críticos na Ásia, particularmente em relação à China, continua a se deteriorar.

Mas a crise não é apenas estratégica — é moral. Os Estados Unidos não agem mais por cálculo ou medo, mas por uma espécie de obediência reflexiva. Israel dita; Washington obedece.

Quem mencionou que o hospital iraniano foi atacado há dois dias? Ou as dezenas de hospitais em Gaza sistematicamente reduzidos a escombros em uma campanha marcada tanto por sadismo quanto por intenções genocidas? A mídia ocidental permanece em silêncio ou distorce os fatos, dependendo se o alvo é israelense ou não.

É importante lembrar que o Centro Médico de Soroka, alvo do Irã, não é uma mera instalação civil. Ele também funciona como um centro médico para o exército israelense — um centro de comando médico de fato, inserido em um complexo militar mais amplo. Ele atende pessoal envolvido em operações, incluindo aquelas em Gaza.

Essas informações, anteriormente referenciadas em fontes públicas como a Wikipédia, foram removidas, embora versões arquivadas permaneçam acessíveis.

Essa duplicidade moral se reflete ainda mais na crescente instrumentalização de instituições internacionais por potências ocidentais. A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), outrora símbolo de supervisão neutra e baseada em regras, agora opera cada vez mais como um veículo para o avanço de objetivos políticos e de inteligência. Sua credibilidade já foi minada durante o caso do Iraque. Hoje, sua condução do caso nuclear iraniano levanta dúvidas semelhantes.

Por trás da linguagem técnica e das formalidades processuais, escondem-se os interesses dos Estados Unidos, de Israel e de seus aliados europeus — interesses que moldam as inspeções, influenciam os relatórios e corroem os próprios alicerces da confiança institucional. Com essa erosão silenciosa, o próprio princípio da neutralidade está sendo desmantelado.

Cumplicidade, dois pesos e duas medidas, cegueira estratégica — ficamos horrorizados com um ataque com mísseis a uma instalação ligada a um exército de ocupação genocida, mas permanecemos impassíveis diante dos ataques sistemáticos a hospitais palestinos, onde bebês prematuros morrem por falta de energia. O que antes era preconceito se consolidou em doutrina.

Os Estados Unidos retornaram ao que já foram ocasionalmente em sua própria história: uma força sem bússola, manipulada por forças além do seu alcance. Um gigante, subjugado e redirecionado, conduzido a mais uma arena do Oriente Médio como um animal treinado, desprovido de autonomia. Não é mais servidão — o termo implica um grau de dignidade. É domesticação.

Washington não é mais um centro de tomada de decisões soberanas. É um palco. E o outrora orgulhoso gigante anglo-saxão a circunda indefinidamente, amordaçado e obediente, solto ao capricho de um mestre que ninguém ousa nomear — um mestre que não busca paz nem segurança, mas sim domínio, mesmo ao custo de uma desordem apocalíptica.

Mohamed El Mokhtar Sidi Haiba

Mas o Irã não é um mero ator regional. É uma civilização enraizada em milênios de história, portadora de um dos legados culturais mais antigos da humanidade. Pode-se atacar suas instalações, assassinar seus cientistas ou infiltrar-se em suas instituições — mas não se pode desarraigar uma nação que sobreviveu a impérios, nem fabricar um Estado cliente dissociado da alma de um povo consciente de sua identidade e história.

Qualquer ataque a essa consciência coletiva — já em curso — só fortalecerá a coesão nacional. Isso ficou evidente durante a guerra imposta pelo Iraque na década de 1980. A história ainda pode se repetir. Pois este novo conflito não visa apenas um regime; ele rompe a ordem geopolítica regional — do Estreito de Ormuz ao Mediterrâneo Oriental. Alianças mudam, equilíbrios vacilam e a lógica da guerra se reafirma — não por necessidade, mas por meio de cálculos imprudentes e ansiedade descontrolada.

Essa guinada em direção ao confronto, impulsionada tanto pelo pânico israelense quanto pela condescendência americana, expõe a fratura moral mais profunda do Ocidente. De um lado, estão as elites políticas reféns de lobbies pró-Israel; do outro, uma geração mais jovem — incluindo muitos judeus — cada vez mais indignada com a brutalidade em Gaza e a impunidade de um Estado que reivindica todos os direitos e não reconhece nenhuma responsabilidade.

A dissidência não se limita mais às franjas radicais. Ela transcende as linhas tradicionais, atraindo apoio de intelectuais, empreendedores e figuras públicas. Indivíduos como Jeffrey Sachs e o fundador da Ben & Jerry's ousaram romper o silêncio para denunciar o que é cada vez mais percebido como uma trajetória genocida, realizada à vista de todos, sob a proteção de uma ordem internacional complacente.

Ao se alinharem incondicionalmente a Israel — um Estado que trava uma guerra de destruição em Gaza enquanto provoca um conflito aberto com o Irã — os Estados Unidos não estão defendendo seus interesses estratégicos. Estão abandonando-os. Os estoques de munição estão esgotados, a credibilidade está em frangalhos e a coerência estratégica entrou em colapso — tudo isso enquanto a capacidade de Washington de responder a desafios críticos na Ásia, particularmente em relação à China, continua a se deteriorar.

Mas a crise não é apenas estratégica — é moral. Os Estados Unidos não agem mais por cálculo ou medo, mas por uma espécie de obediência reflexiva. Israel dita; Washington obedece.

Quem mencionou que o hospital iraniano foi atacado há dois dias? Ou as dezenas de hospitais em Gaza sistematicamente reduzidos a escombros em uma campanha marcada tanto por sadismo quanto por intenções genocidas? A mídia ocidental permanece em silêncio ou distorce os fatos, dependendo se o alvo é israelense ou não.

É importante lembrar que o Centro Médico de Soroka, alvo do Irã, não é uma mera instalação civil. Ele também funciona como um centro médico para o exército israelense — um centro de comando médico de fato, inserido em um complexo militar mais amplo. Ele atende pessoal envolvido em operações, incluindo aquelas em Gaza.

Essas informações, anteriormente referenciadas em fontes públicas como a Wikipédia, foram removidas, embora versões arquivadas permaneçam acessíveis.

Essa duplicidade moral se reflete ainda mais na crescente instrumentalização de instituições internacionais por potências ocidentais. A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), outrora símbolo de supervisão neutra e baseada em regras, agora opera cada vez mais como um veículo para o avanço de objetivos políticos e de inteligência. Sua credibilidade já foi minada durante o caso do Iraque. Hoje, sua condução do caso nuclear iraniano levanta dúvidas semelhantes.

Por trás da linguagem técnica e das formalidades processuais, escondem-se os interesses dos Estados Unidos, de Israel e de seus aliados europeus — interesses que moldam as inspeções, influenciam os relatórios e corroem os próprios alicerces da confiança institucional. Com essa erosão silenciosa, o próprio princípio da neutralidade está sendo desmantelado.

Cumplicidade, dois pesos e duas medidas, cegueira estratégica — ficamos horrorizados com um ataque com mísseis a uma instalação ligada a um exército de ocupação genocida, mas permanecemos impassíveis diante dos ataques sistemáticos a hospitais palestinos, onde bebês prematuros morrem por falta de energia. O que antes era preconceito se consolidou em doutrina.

Os Estados Unidos retornaram ao que já foram ocasionalmente em sua própria história: uma força sem bússola, manipulada por forças além do seu alcance. Um gigante, subjugado e redirecionado, conduzido a mais uma arena do Oriente Médio como um animal treinado, desprovido de autonomia. Não é mais servidão — o termo implica um grau de dignidade. É domesticação.

Washington não é mais um centro de tomada de decisões soberanas. É um palco. E o outrora orgulhoso gigante anglo-saxão a circunda indefinidamente, amordaçado e obediente, solto ao capricho de um mestre que ninguém ousa nomear — um mestre que não busca paz nem segurança, mas sim domínio, mesmo ao custo de uma desordem apocalíptica.

Mohamed El Mokhtar Sidi Haiba

A primeira linha de 'combate'

Pertencendo à geração que nasceu na época da II Guerra Mundial, ou na sua imediata sequência, após a vitória do “mundo livre” sobre o nazi-fascismo, confesso nunca ter pensado viver um tempo em que se verificasse tamanha regressão em termos de humanismo, valores, democracia. Em termos de Direitos Humanos. Ou, por outras palavras, desrespeito pelos direitos e pela dignidade de pessoas e povos, violência e crueldade levadas ao limite, até contra inocentes indefesos, violação grave e constante de princípios básicos de honestidade intelectual, boa-fé, compreensão, tolerância.

Logo depois daquela vitória, em 1945, a criação da ONU, juntando todos os países do mundo para garantir a paz, tomar medidas sobre as grandes questões universais e ajudar ao desenvolvimento, foi uma grande conquista e representou uma grande esperança. Mas o cumprimento do Direito Internacional constituía pressuposto essencial para a prossecução do seu primeiro objetivo. E o desprezo pelas normas desse Direito foi sendo cada vez maior e mais grave, sem a ONU ter meios para o impedir ou sancionar.

E assim chegamos aonde chegamos. Não por acaso sendo Israel o país que na ONU ao longo dos anos mais decisões violou e recomendações incumpriu. Agora, o genocídio em Gaza e a proibição da ajuda humanitária aos que aí vão morrendo de fome, mormente crianças, são a mais trágica e expressiva imagem do que hoje se passa no mundo. Mas não a única, há outras, entre as quais a da invasão da Ucrânia pela Rússia.

Entretanto, a outro nível, só político, sem “extermínio” ou conflito armado, a imagem mais expressiva deste dramático tempo é Donald Trump: um misto explosivo de sede/ostentação de poder, ausência de formação cívica/cultural e de espírito democrático. De par com outras características, tudo fazendo dele, à frente da maior potência planetária, uma ameaça para o mundo.

E também Trump não é único. Recorde-se, por exemplo, Jair Bolsonaro, que está a ser julgado por tentativa de golpe de Estado – depondo, com um ar cordato, quase de “cordeiro manso”, jurando, contra as evidências, que sempre jogou dentro das “quatro linhas” da Constituição.

Longe e perto, há muitos a apoiar aqueles e outros crimes, numa lamentável passividade ou num indesculpável silêncio a seu respeito. Longe e perto, há quem tenha em Trump um farol: e alguns, se chegados ao poder, poderiam ser ainda piores. O que por um lado é consequência e por outro potencia o clima de ódio, violência, intolerância, mentira, que se vive em várias latitudes. Reduzidos a zero ou à expressão mínima, como estão no Ocidente, regimes criminosos e totalitarismos de sinal oposto, tudo isto se traduz em ressurgimento e ação de grupos nazi-fascistas, e/ou crescimento exponencial de uma extrema-direita que às vezes deles se aproxima e sempre lhes constitui fator propício.

Vêm estas obviedades, que não resisti a trazer à colação, para “enquadrar” os recentes atos de violência e as ameaças de cariz fascista, racista, que ocorreram também entre nós. Enquanto nos EUA, além do resto, uma senadora democrata e o marido são assassinados por um desses “produtos” extremos do terrível momento que atravessamos. E a que se impõe resistir, cujas causas é imperioso combater.

De facto, não é tolerável mais a complacência, a passividade, a inação. As diferenças entre direita e esquerda continuam a existir, embora não as mesmas do passado. Mas na atual situação a primeira clara clivagem, e a primeira linha do combate, em todas as frentes, deve ser, tem de ser, entre os que defendem a democracia e os que querem destruí-la; entre os que advogam a tolerância, o respeito pelos outros, e os semeadores de ódio; entre o humanismo e a lei da selva; entre a decência e a indecência.

E quando se praticam crimes como os referidos, que líderes políticos e mentores ideológicos daqueles setores extremistas se veem obrigados a condenar, não podem alijar a sua responsabilidade na criação da situação e do clima de ódio em que se inserem, ou que poderão estar mesmo na sua base.

Começar a “agir”

No quadro do combate a que se refere o texto, uma das primeiras medidas indispensáveis é aprovar uma legislação que permita evitar, quanto possível, a ação criminosa dos grupos que ali se referem, bem como a impunidade de que atualmente gozam os que mentem, insultam, difamam, através das redes sociais. Não sou frequentador, mas pelo que leio é verificação/opinião unânime ser assim – e não poder continuar assim.

No Brasil o Supremo Tribunal Federal acaba de tomar, quase por unanimidade, uma importante decisão nesse domínio, para a qual remeto os governantes e legisladores portugueses. Também concordo com o que Pedro Marques Lopes diz no seu magnífico texto da nossa última edição.

Tem-se falado muito da “reflexão” necessária após os resultados das legislativas. Os responsáveis pelas televisões são dos que mais precisam de “refletir”, e mudar. Mas há muito mais.

Logo depois daquela vitória, em 1945, a criação da ONU, juntando todos os países do mundo para garantir a paz, tomar medidas sobre as grandes questões universais e ajudar ao desenvolvimento, foi uma grande conquista e representou uma grande esperança. Mas o cumprimento do Direito Internacional constituía pressuposto essencial para a prossecução do seu primeiro objetivo. E o desprezo pelas normas desse Direito foi sendo cada vez maior e mais grave, sem a ONU ter meios para o impedir ou sancionar.

E assim chegamos aonde chegamos. Não por acaso sendo Israel o país que na ONU ao longo dos anos mais decisões violou e recomendações incumpriu. Agora, o genocídio em Gaza e a proibição da ajuda humanitária aos que aí vão morrendo de fome, mormente crianças, são a mais trágica e expressiva imagem do que hoje se passa no mundo. Mas não a única, há outras, entre as quais a da invasão da Ucrânia pela Rússia.

Entretanto, a outro nível, só político, sem “extermínio” ou conflito armado, a imagem mais expressiva deste dramático tempo é Donald Trump: um misto explosivo de sede/ostentação de poder, ausência de formação cívica/cultural e de espírito democrático. De par com outras características, tudo fazendo dele, à frente da maior potência planetária, uma ameaça para o mundo.

E também Trump não é único. Recorde-se, por exemplo, Jair Bolsonaro, que está a ser julgado por tentativa de golpe de Estado – depondo, com um ar cordato, quase de “cordeiro manso”, jurando, contra as evidências, que sempre jogou dentro das “quatro linhas” da Constituição.

Longe e perto, há muitos a apoiar aqueles e outros crimes, numa lamentável passividade ou num indesculpável silêncio a seu respeito. Longe e perto, há quem tenha em Trump um farol: e alguns, se chegados ao poder, poderiam ser ainda piores. O que por um lado é consequência e por outro potencia o clima de ódio, violência, intolerância, mentira, que se vive em várias latitudes. Reduzidos a zero ou à expressão mínima, como estão no Ocidente, regimes criminosos e totalitarismos de sinal oposto, tudo isto se traduz em ressurgimento e ação de grupos nazi-fascistas, e/ou crescimento exponencial de uma extrema-direita que às vezes deles se aproxima e sempre lhes constitui fator propício.

Vêm estas obviedades, que não resisti a trazer à colação, para “enquadrar” os recentes atos de violência e as ameaças de cariz fascista, racista, que ocorreram também entre nós. Enquanto nos EUA, além do resto, uma senadora democrata e o marido são assassinados por um desses “produtos” extremos do terrível momento que atravessamos. E a que se impõe resistir, cujas causas é imperioso combater.

De facto, não é tolerável mais a complacência, a passividade, a inação. As diferenças entre direita e esquerda continuam a existir, embora não as mesmas do passado. Mas na atual situação a primeira clara clivagem, e a primeira linha do combate, em todas as frentes, deve ser, tem de ser, entre os que defendem a democracia e os que querem destruí-la; entre os que advogam a tolerância, o respeito pelos outros, e os semeadores de ódio; entre o humanismo e a lei da selva; entre a decência e a indecência.

E quando se praticam crimes como os referidos, que líderes políticos e mentores ideológicos daqueles setores extremistas se veem obrigados a condenar, não podem alijar a sua responsabilidade na criação da situação e do clima de ódio em que se inserem, ou que poderão estar mesmo na sua base.

Começar a “agir”

No quadro do combate a que se refere o texto, uma das primeiras medidas indispensáveis é aprovar uma legislação que permita evitar, quanto possível, a ação criminosa dos grupos que ali se referem, bem como a impunidade de que atualmente gozam os que mentem, insultam, difamam, através das redes sociais. Não sou frequentador, mas pelo que leio é verificação/opinião unânime ser assim – e não poder continuar assim.

No Brasil o Supremo Tribunal Federal acaba de tomar, quase por unanimidade, uma importante decisão nesse domínio, para a qual remeto os governantes e legisladores portugueses. Também concordo com o que Pedro Marques Lopes diz no seu magnífico texto da nossa última edição.

Tem-se falado muito da “reflexão” necessária após os resultados das legislativas. Os responsáveis pelas televisões são dos que mais precisam de “refletir”, e mudar. Mas há muito mais.

Israel deixa de acreditar na capacidade de se consertar

Dias atrás, com Israel espremido entre a glorificação de sua soberania militar e a angústia de viver em nova frente de guerra, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu tentou uma abordagem churchilliana para falar à nação. O pronunciamento se pretendeu solene. Teve como pano de fundo o hospital Soroka de Beersheva, atingido pouco antes por um míssil iraniano que causou ferimentos e danos.

— Isso evoca o povo britânico durante a blitz — proclamou “Bibi”, referindo-se à chuva de bombas nazistas sobre o Reino Unido na Segunda Guerra.

Pediu sacrifícios. Para não variar, isso resulta em desastre. Desde o 13 de maio de 1940, todo líder de guerra que fala em sacrifícios se sente rugindo como o leão Winston Churchill na Câmara dos Comuns:

— Não tenho nada a oferecer senão sangue, trabalho, lágrimas e suor...

O que ofereceu Netanyahu ao país que governa há 17 anos? Um sacrifício familiar que julgou à altura do momento histórico:

— Cada um de nós carrega um custo pessoal, e nossa família não é exceção. Esta é a segunda vez que o casamento de meu filho Avner foi cancelado por ameaças de mísseis. O custo pessoal para sua noiva também é grande.

Para piorar o que já era péssimo, ele ainda ressaltou o heroísmo da noiva, Ruth, por carregar o fardo do adiamento nupcial.

Tamanha insensibilidade deixou em choque os familiares dos reféns ainda em mãos do Hamas. Inutilmente indignados também ficaram os ruidosos opositores do governo. Tudo em vão. Enquanto o país for liderado por um narcisista sem freios como Netanyahu, Israel continuará sua insana marcha de afirmação pela força.

A marcha é insana porque, como escreveu o historiador israelense Amit Varshizky em ensaio de 2024, “uma sociedade tão indiferente à morte e à destruição já perdeu a guerra”. O acadêmico, que pesquisa nazismo e antissemitismo na universidade alemã de Iena, analisa a perda de compasso moral da sociedade israelense. Uma parcela dessa erosão Israel traz do nascedouro. O país fundado sobre o trauma histórico do Holocausto, que se viu compelido a lutar pela existência desde o primeiro dia, se transformou numa entidade espartana que santifica a força, argumenta Varshizky. A política sempre girou em torno de um único princípio central: a segurança. Seus sucessivos governos foram eleitos e derrubados com base no sentimento de segurança que conseguiam incutir à população. O compasso moral foi se perdendo quando a força por instinto de sobrevivência passou a princípio definidor da sociedade.

— A catástrofe já aconteceu — sustenta Varshizky, apontando especificamente para a desumanização de Gaza. — A questão agora é saber como Israel se erguerá das cinzas.

Ultimamente as cinzas parecem se acumular. Foi pelas telas do extremista Canal 14, cuja notoriedade cresceu a partir do ataque terrorista de 7 de outubro de 2023, que o radialista Elad Barashi postou incendiária arenga nas redes sociais, semanas atrás:

— Gaza merece morrer. Merecem a morte. Homens, mulheres e crianças, de todas as formas possíveis. Devemos simplesmente executar um Holocausto neles. Sim, podem ler de novo, H-O-L-O-C-A-U-S-T-O. Se depender de mim, câmaras de gás. Trens da morte. E quaisquer outras formas de morte cruel. Sem medo nem hesitação. Sem problemas de consciência nem misericórdia.

Pois é de misericórdia e problemas de consciência que Israel mais necessita no momento — armas, inclusive nucleares, e resiliência o país já tem de sobra. Coube ao jornalista Etan Nechin, correspondente em Nova York do diário israelense Haaretz, fazer um relato contundente de recente viagem com o filho ao país natal. Observou uma sociedade que vive uma fantasia:

— Donald Trump trará os reféns de volta, o Irã entrará em colapso, os palestinos de Gaza sumirão, despachados para Somália ou Finlândia. Alguma coisa acontecerá. Qualquer coisa, exceto olharmos para dentro de nós mesmos.

Pelo seu relato, os israelenses vivem em estado de gangorra maníaco-depressiva: ora estão como que afundados nos túneis que aprisionam os reféns ainda vivos, ora tagarelam, eufóricos, com a mais recente salva de mísseis certeiros no Irã.

— Os dias se arrastam — escreve Nechin. — Vão de uma passeata à próxima, de um refém a outro, um soldado israelense morto, mais quatro, um cessar-fogo começa e acaba, delegações de negociadores chegam e partem de Doha, mísseis são disparados. Nada muda. Talvez sejamos salvos de novo pelo Domo de Ferro.

Mas será uma vitória que terá gosto de colapso. Colapso de uma sociedade que deixou de acreditar em sua capacidade de se consertar por dentro.

— Isso evoca o povo britânico durante a blitz — proclamou “Bibi”, referindo-se à chuva de bombas nazistas sobre o Reino Unido na Segunda Guerra.

Pediu sacrifícios. Para não variar, isso resulta em desastre. Desde o 13 de maio de 1940, todo líder de guerra que fala em sacrifícios se sente rugindo como o leão Winston Churchill na Câmara dos Comuns:

— Não tenho nada a oferecer senão sangue, trabalho, lágrimas e suor...

O que ofereceu Netanyahu ao país que governa há 17 anos? Um sacrifício familiar que julgou à altura do momento histórico:

— Cada um de nós carrega um custo pessoal, e nossa família não é exceção. Esta é a segunda vez que o casamento de meu filho Avner foi cancelado por ameaças de mísseis. O custo pessoal para sua noiva também é grande.

Para piorar o que já era péssimo, ele ainda ressaltou o heroísmo da noiva, Ruth, por carregar o fardo do adiamento nupcial.

Tamanha insensibilidade deixou em choque os familiares dos reféns ainda em mãos do Hamas. Inutilmente indignados também ficaram os ruidosos opositores do governo. Tudo em vão. Enquanto o país for liderado por um narcisista sem freios como Netanyahu, Israel continuará sua insana marcha de afirmação pela força.

A marcha é insana porque, como escreveu o historiador israelense Amit Varshizky em ensaio de 2024, “uma sociedade tão indiferente à morte e à destruição já perdeu a guerra”. O acadêmico, que pesquisa nazismo e antissemitismo na universidade alemã de Iena, analisa a perda de compasso moral da sociedade israelense. Uma parcela dessa erosão Israel traz do nascedouro. O país fundado sobre o trauma histórico do Holocausto, que se viu compelido a lutar pela existência desde o primeiro dia, se transformou numa entidade espartana que santifica a força, argumenta Varshizky. A política sempre girou em torno de um único princípio central: a segurança. Seus sucessivos governos foram eleitos e derrubados com base no sentimento de segurança que conseguiam incutir à população. O compasso moral foi se perdendo quando a força por instinto de sobrevivência passou a princípio definidor da sociedade.

— A catástrofe já aconteceu — sustenta Varshizky, apontando especificamente para a desumanização de Gaza. — A questão agora é saber como Israel se erguerá das cinzas.

Ultimamente as cinzas parecem se acumular. Foi pelas telas do extremista Canal 14, cuja notoriedade cresceu a partir do ataque terrorista de 7 de outubro de 2023, que o radialista Elad Barashi postou incendiária arenga nas redes sociais, semanas atrás:

— Gaza merece morrer. Merecem a morte. Homens, mulheres e crianças, de todas as formas possíveis. Devemos simplesmente executar um Holocausto neles. Sim, podem ler de novo, H-O-L-O-C-A-U-S-T-O. Se depender de mim, câmaras de gás. Trens da morte. E quaisquer outras formas de morte cruel. Sem medo nem hesitação. Sem problemas de consciência nem misericórdia.

Pois é de misericórdia e problemas de consciência que Israel mais necessita no momento — armas, inclusive nucleares, e resiliência o país já tem de sobra. Coube ao jornalista Etan Nechin, correspondente em Nova York do diário israelense Haaretz, fazer um relato contundente de recente viagem com o filho ao país natal. Observou uma sociedade que vive uma fantasia:

— Donald Trump trará os reféns de volta, o Irã entrará em colapso, os palestinos de Gaza sumirão, despachados para Somália ou Finlândia. Alguma coisa acontecerá. Qualquer coisa, exceto olharmos para dentro de nós mesmos.

Pelo seu relato, os israelenses vivem em estado de gangorra maníaco-depressiva: ora estão como que afundados nos túneis que aprisionam os reféns ainda vivos, ora tagarelam, eufóricos, com a mais recente salva de mísseis certeiros no Irã.

— Os dias se arrastam — escreve Nechin. — Vão de uma passeata à próxima, de um refém a outro, um soldado israelense morto, mais quatro, um cessar-fogo começa e acaba, delegações de negociadores chegam e partem de Doha, mísseis são disparados. Nada muda. Talvez sejamos salvos de novo pelo Domo de Ferro.

Mas será uma vitória que terá gosto de colapso. Colapso de uma sociedade que deixou de acreditar em sua capacidade de se consertar por dentro.

Assinar:

Comentários (Atom)