terça-feira, 2 de julho de 2024

A urgência da segurança pública

Questões estruturais de nossa sociedade, a violência e a criminalidade acompanham o redesenho da vida nacional desde que migraram do antigo cotidiano rural para o dia a dia urbano. Também recrudesce como consequência crescente a sofisticação operacional, com articulações cada vez mais amplificadas e engenhosas. O crime organizado avança a tal ponto entre nós que se projeta como um poder paralelo e fora de controle.

Apesar de histórica, essa questão nunca entrou na agenda prioritária do País. No pós-redemocratização, enfrentamos desafios importantes como na saúde (SUS), educação (Fundeb), hiperinflação (Real) e renegociação da dívida externa. A segurança pública, seja na agenda dos Poderes, seja na academia, seja nas organizações da sociedade, ficou excluída dos debates e ações centrais. No entanto, não dá mais para esperar.

A expansão do “negócio” criminoso, tradicionalmente vinculado ao tráfico, sobretudo o de drogas e armas, vem espraiando a lógica de uma sociedade refém da criminalidade em contingência inaudita. Nesse sentido, o crime organizado alcança mais de 20 setores, de combustíveis a transporte público, mercado imobiliário, passando por cigarro, material de construção, fármacos, bebidas, ligações de energia elétrica, operação de internet e telefonia, e até mineração e exploração de madeira.

São Paulo e Rio de Janeiro são os epicentros desse submundo real e lucrativo de sonegação de impostos, lavagem de dinheiro, concorrência desleal, além de submissão, abuso e coerção de comunidades carentes. Com a potencialidade da geração criminosa de lucro e o baixo risco de punição, a rede de negócios escusos já sombreia todo o País, como bem mostram os casos de Bahia, Ceará e Amazonas hoje em dia, ou os do Acre e do Espírito Santo de alguns anos atrás.

Ou seja, não se pode mais ignorar a urgência da segurança pública, sob pena de padecermos da subsunção do Estado de Direito ao poderio do crime organizado. Exemplos atuais como o do Equador mostram como a impotência que leva ao colapso da resposta estatal se sustenta na estruturação de um Estado paralelo tocado pela bandidagem. O horizonte do descontrole sobre a criminalidade amplamente articulada pode ser bem observado em diversos países.

Não obstante o déficit de atenção institucional com as questões de combate à criminalidade e violência entre nós nos últimos tempos, estabeleceram-se experiências exitosas que podem nos inspirar na pauta emergencial que precisamos efetivar quanto à segurança pública.

Podemos citar nesse sentido casos relativos à integração operacional das forças policiais e dos sistemas de segurança e defesa social. Destaque também à reestruturação dos sistemas prisionais em algumas unidades da Federação, incluindo infraestrutura e gestão, bem como a criação do sistema penitenciário federal do Brasil.

A utilização intensiva e integrada de tecnologias digitais e informacionais, como videomonitoramento em tempo real de pontos estratégicos e críticos, assim como a modernização de legislações relativas às polícias, de modo a incentivar a profissionalização e o mérito na carreira, também são iniciativas que produzem resultados positivos. Políticas para a juventude, combinando capacitação profissional, promoção cultural e atividades esportivas, entre outros, merecem igualmente ser citadas.

É preciso remarcar, no entanto, que esses exemplos, apesar de bem-sucedidos, são pontuais e, como infelizmente é comum no País, se submetem a descontinuidades nas transições de governos. De toda sorte, compõem um acervo de êxitos que podem e devem ser somados ao dever de casa que temos de fazer para estruturar uma verdadeira política nacional de segurança pública.

Assim, destaco uma agenda com duas pautas fundamentais: a gerencial e a regulatória. Na primeira, tem-se a absoluta necessidade de o governo federal se integrar ao combate à criminalidade, liderando políticas de integração de forças e mobilizando múltiplas instâncias de poder público no País, com a criação de banco de dados nacional e o incremento no combate ao tráfico de armas, entre outros.

Na vertente dos marcos legais, é preciso focar na modernização das leis, num movimento articulado entre Executivo, Legislativo e Judiciário. Nas últimas décadas, a atualização de legislações tem sido efetivada no ritmo da pauta midiática acerca de tragédias e escândalos relativos à segurança pública. É preciso ir muito além. Um exemplo de mudança mais que necessária é evitar encarceramentos inúteis, geralmente focados na população jovem negra e empobrecida.

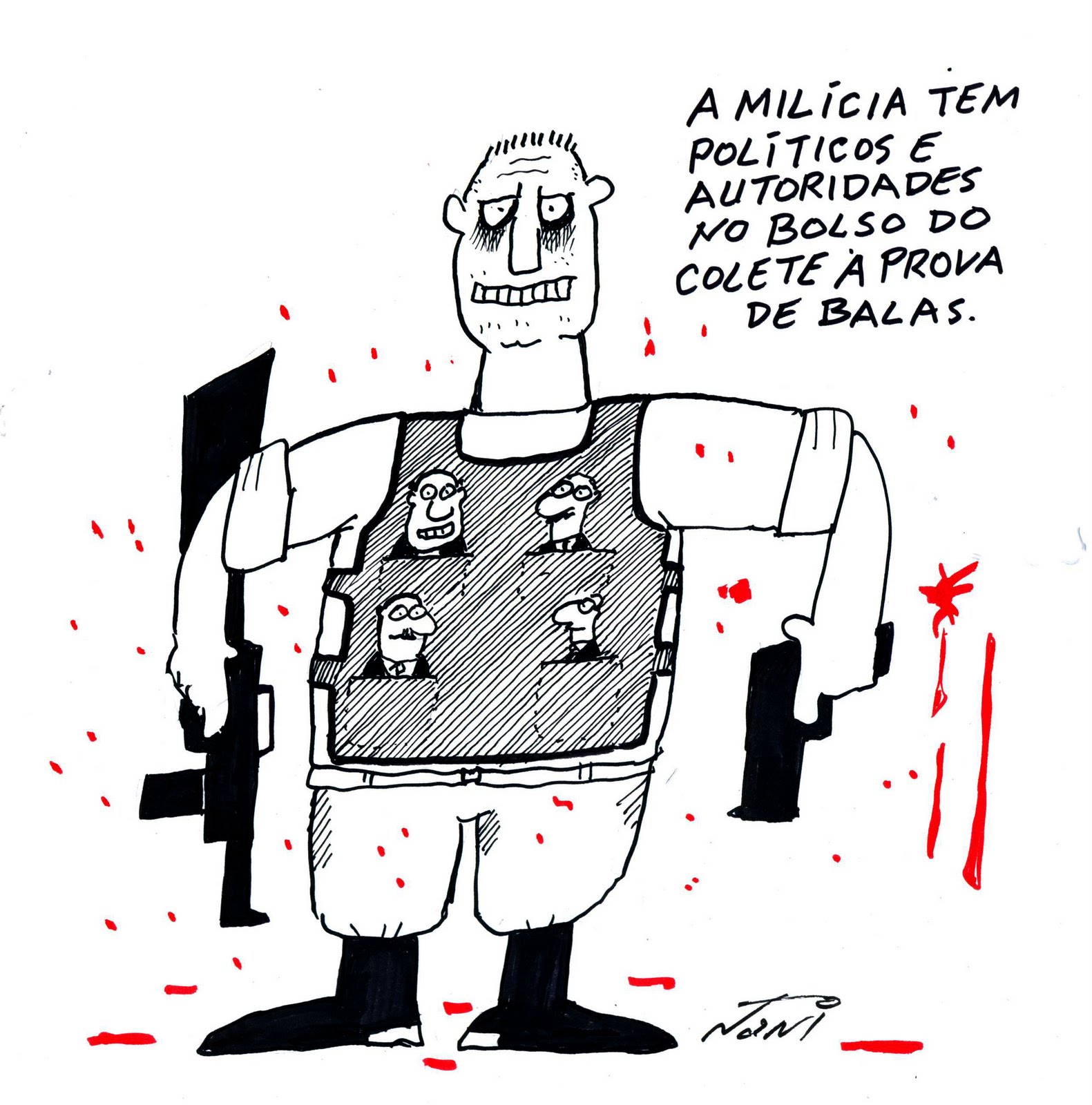

Milícias, facções, comandos... As estruturas criminosas se multiplicam sob diferentes denominações e avançam em frentes as mais diversas no cotidiano nacional. Quanto mais a agenda da segurança pública estiver relegada a um segundo plano, tanto do Estado quanto da sociedade e suas organizações, mais a criminalidade se infiltrará nas estruturas do nosso dia a dia, estabelecendo-se crescentemente como um poder paralelo. Já passou da hora, pois, de agirmos efetivamente para enfrentar esse problema que é histórico, mas ganhou uma dimensão sem precedentes entre nós.

Apesar de histórica, essa questão nunca entrou na agenda prioritária do País. No pós-redemocratização, enfrentamos desafios importantes como na saúde (SUS), educação (Fundeb), hiperinflação (Real) e renegociação da dívida externa. A segurança pública, seja na agenda dos Poderes, seja na academia, seja nas organizações da sociedade, ficou excluída dos debates e ações centrais. No entanto, não dá mais para esperar.

A expansão do “negócio” criminoso, tradicionalmente vinculado ao tráfico, sobretudo o de drogas e armas, vem espraiando a lógica de uma sociedade refém da criminalidade em contingência inaudita. Nesse sentido, o crime organizado alcança mais de 20 setores, de combustíveis a transporte público, mercado imobiliário, passando por cigarro, material de construção, fármacos, bebidas, ligações de energia elétrica, operação de internet e telefonia, e até mineração e exploração de madeira.

São Paulo e Rio de Janeiro são os epicentros desse submundo real e lucrativo de sonegação de impostos, lavagem de dinheiro, concorrência desleal, além de submissão, abuso e coerção de comunidades carentes. Com a potencialidade da geração criminosa de lucro e o baixo risco de punição, a rede de negócios escusos já sombreia todo o País, como bem mostram os casos de Bahia, Ceará e Amazonas hoje em dia, ou os do Acre e do Espírito Santo de alguns anos atrás.

Ou seja, não se pode mais ignorar a urgência da segurança pública, sob pena de padecermos da subsunção do Estado de Direito ao poderio do crime organizado. Exemplos atuais como o do Equador mostram como a impotência que leva ao colapso da resposta estatal se sustenta na estruturação de um Estado paralelo tocado pela bandidagem. O horizonte do descontrole sobre a criminalidade amplamente articulada pode ser bem observado em diversos países.

Não obstante o déficit de atenção institucional com as questões de combate à criminalidade e violência entre nós nos últimos tempos, estabeleceram-se experiências exitosas que podem nos inspirar na pauta emergencial que precisamos efetivar quanto à segurança pública.

Podemos citar nesse sentido casos relativos à integração operacional das forças policiais e dos sistemas de segurança e defesa social. Destaque também à reestruturação dos sistemas prisionais em algumas unidades da Federação, incluindo infraestrutura e gestão, bem como a criação do sistema penitenciário federal do Brasil.

A utilização intensiva e integrada de tecnologias digitais e informacionais, como videomonitoramento em tempo real de pontos estratégicos e críticos, assim como a modernização de legislações relativas às polícias, de modo a incentivar a profissionalização e o mérito na carreira, também são iniciativas que produzem resultados positivos. Políticas para a juventude, combinando capacitação profissional, promoção cultural e atividades esportivas, entre outros, merecem igualmente ser citadas.

É preciso remarcar, no entanto, que esses exemplos, apesar de bem-sucedidos, são pontuais e, como infelizmente é comum no País, se submetem a descontinuidades nas transições de governos. De toda sorte, compõem um acervo de êxitos que podem e devem ser somados ao dever de casa que temos de fazer para estruturar uma verdadeira política nacional de segurança pública.

Assim, destaco uma agenda com duas pautas fundamentais: a gerencial e a regulatória. Na primeira, tem-se a absoluta necessidade de o governo federal se integrar ao combate à criminalidade, liderando políticas de integração de forças e mobilizando múltiplas instâncias de poder público no País, com a criação de banco de dados nacional e o incremento no combate ao tráfico de armas, entre outros.

Na vertente dos marcos legais, é preciso focar na modernização das leis, num movimento articulado entre Executivo, Legislativo e Judiciário. Nas últimas décadas, a atualização de legislações tem sido efetivada no ritmo da pauta midiática acerca de tragédias e escândalos relativos à segurança pública. É preciso ir muito além. Um exemplo de mudança mais que necessária é evitar encarceramentos inúteis, geralmente focados na população jovem negra e empobrecida.

Milícias, facções, comandos... As estruturas criminosas se multiplicam sob diferentes denominações e avançam em frentes as mais diversas no cotidiano nacional. Quanto mais a agenda da segurança pública estiver relegada a um segundo plano, tanto do Estado quanto da sociedade e suas organizações, mais a criminalidade se infiltrará nas estruturas do nosso dia a dia, estabelecendo-se crescentemente como um poder paralelo. Já passou da hora, pois, de agirmos efetivamente para enfrentar esse problema que é histórico, mas ganhou uma dimensão sem precedentes entre nós.

Imobilizados na mediocridade do repetitivo

As pesquisas de opinião têm revelado a lentidão das esquerdas na conquista da preferência e do apreço do brasileiro. Na verdade, o povo não está dividido entre direita e esquerda. Um terço significativo dele está imobilizado na extrema direita e não se sente desafiado a sair do imobilismo. Gosta do atraso.

O que alguns sugerem ser esquerda está aprisionado no território político residual de uma direita que se julga consolidada, mas é politicamente frágil porque dilacerada em fragmentos antipolíticos e antidemocráticos. Longe de ser conservadora, a direita brasileira é reacionária e imobilista. Seus instrumentos de manipulação das consciências podem ter chegado ao limite da eficácia. A mentira política, gasta, já mostrou sua verdade infantil e ridícula.

Direita é hoje residualmente expressão de um capitalismo sem alternativas sociais. Em busca de um modelo de autoritarismo que o desobrigue de reconhecer que se esgotou como modelo econômico baseado em interpretações do século XIX. Capitalismo é um modo dinâmico de produção que só se reproduz mediante a superação das contradições sociais que dele resultam. Condenado a não perdurar, reproduz-se no que se renova.

Esgotou sua competência para reproduzir-se economicamente sem reconhecer que criou possibilidades sociais que resiste em viabilizar. Agarrou-se a um neoliberalismo tosco e iníquo que só é viável mediante exclusão social, a de seres humanos que já nascem socialmente rejeitados, seres de uma sociedade de órfãos.

O capitalismo desenvolveu um novo modelo de genocídio, o do banimento econômico de suas vítimas sociais. O modelo econômico é incapaz de fazer adaptações e reformas na realidade econômica que o tornem funcional e reprodutível. Gerou uma casta de políticos parasitários cujos interesses são os de liberalmente mudar tudo para tudo manter como está, como explica Tancredi ao tio em “O leopardo”, de Lampedusa.

São muitos os políticos que não demonstram nenhuma capacidade para mudar a ordem política em favor de todos. Já tivemos grandes nomes na política brasileira, mas nossa competência política entrou em agonia. A ditadura terminou como terminou em boa parte porque reconheceu e administrou seu próprio fim. Foi-se para ficar.

Bolsonaro foi o restolho do golpe de 1964. Que ele e os seus continuem na ordem do dia da política brasileira indica que, eleitoralmente vencidos, não foram superados. Representam contradições vivas à espera de um adversário. As esquerdas têm sido lentas na construção da práxis dessa superação, de revelação e realização de sua missão libertadora.

Esse é o enigma a ser decifrado. Temos uma esquerda jovem, vibrante, democrática, ativa, corajosa, lúcida e inovadora. Os debates nas duas casas do Congresso Nacional o mostram. É um cotidiano da civilização contra a barbárie. A direita envenenou os conceitos, falsificou as ideias para deturpar a visão de mundo dos oprimidos e seu anseio de justiça e de realização do socialmente possível.

Em muitos países e aqui no Brasil também, as esquerdas se dividiram já antes da morte de Stálin, em 1953, porque recusavam o stalinismo e eram duramente críticas do autoritarismo que ele representava e do antissocialismo que o caracterizava. Renasceram.

Nos anos 1960, as esquerdas eram um fermento de reinterpretação do capitalismo, das possibilidades históricas e sociais que continha e do tipo de sociedade que poderia dele surgir, como superação das contradições que empobreciam a sociedade, mas sobretudo enfraqueciam o próprio capitalismo.

Em 1963, Fernando Henrique Cardoso defendeu sua tese de livre-docência na Universidade de São Paulo, publicada em 1964. Ante os dilemas de então, pergunta ao leitor: “Subcapitalismo ou socialismo?”. Venceu o subcapitalismo.

O golpe militar de 1º de abril de 1964 contra o comunismo foi contra um comunismo que já não existia, em nome de uma Guerra Fria que não era nem fria nem quente. Um golpe dos que ignoravam o que é o processo político e sua função histórica. Um golpe imobilista contra o desenvolvimento social. O golpe, na prática, era contra o capitalismo. Risco implícito no alerta de Walt Rostow, em conferência, algum tempo depois, na Fiesp.

Aqui, a direita tem como propósito sua limitada compreensão da realidade: apenas copiar o já feito e burlar a lei para fazê-lo. A crise do capitalismo no Brasil esgotou a própria possibilidade do repetitivo.

Seus agentes econômicos e políticos se tornaram meros reprodutores do já produzido, meros copistas e imitadores. Não sabem que a história não se repete senão como farsa. O autoritarismo brasileiro condenou o país à eternidade da farsa e ao heroísmo da mediocridade.

O que alguns sugerem ser esquerda está aprisionado no território político residual de uma direita que se julga consolidada, mas é politicamente frágil porque dilacerada em fragmentos antipolíticos e antidemocráticos. Longe de ser conservadora, a direita brasileira é reacionária e imobilista. Seus instrumentos de manipulação das consciências podem ter chegado ao limite da eficácia. A mentira política, gasta, já mostrou sua verdade infantil e ridícula.

Direita é hoje residualmente expressão de um capitalismo sem alternativas sociais. Em busca de um modelo de autoritarismo que o desobrigue de reconhecer que se esgotou como modelo econômico baseado em interpretações do século XIX. Capitalismo é um modo dinâmico de produção que só se reproduz mediante a superação das contradições sociais que dele resultam. Condenado a não perdurar, reproduz-se no que se renova.

Esgotou sua competência para reproduzir-se economicamente sem reconhecer que criou possibilidades sociais que resiste em viabilizar. Agarrou-se a um neoliberalismo tosco e iníquo que só é viável mediante exclusão social, a de seres humanos que já nascem socialmente rejeitados, seres de uma sociedade de órfãos.

O capitalismo desenvolveu um novo modelo de genocídio, o do banimento econômico de suas vítimas sociais. O modelo econômico é incapaz de fazer adaptações e reformas na realidade econômica que o tornem funcional e reprodutível. Gerou uma casta de políticos parasitários cujos interesses são os de liberalmente mudar tudo para tudo manter como está, como explica Tancredi ao tio em “O leopardo”, de Lampedusa.

São muitos os políticos que não demonstram nenhuma capacidade para mudar a ordem política em favor de todos. Já tivemos grandes nomes na política brasileira, mas nossa competência política entrou em agonia. A ditadura terminou como terminou em boa parte porque reconheceu e administrou seu próprio fim. Foi-se para ficar.

Bolsonaro foi o restolho do golpe de 1964. Que ele e os seus continuem na ordem do dia da política brasileira indica que, eleitoralmente vencidos, não foram superados. Representam contradições vivas à espera de um adversário. As esquerdas têm sido lentas na construção da práxis dessa superação, de revelação e realização de sua missão libertadora.

Esse é o enigma a ser decifrado. Temos uma esquerda jovem, vibrante, democrática, ativa, corajosa, lúcida e inovadora. Os debates nas duas casas do Congresso Nacional o mostram. É um cotidiano da civilização contra a barbárie. A direita envenenou os conceitos, falsificou as ideias para deturpar a visão de mundo dos oprimidos e seu anseio de justiça e de realização do socialmente possível.

Em muitos países e aqui no Brasil também, as esquerdas se dividiram já antes da morte de Stálin, em 1953, porque recusavam o stalinismo e eram duramente críticas do autoritarismo que ele representava e do antissocialismo que o caracterizava. Renasceram.

Nos anos 1960, as esquerdas eram um fermento de reinterpretação do capitalismo, das possibilidades históricas e sociais que continha e do tipo de sociedade que poderia dele surgir, como superação das contradições que empobreciam a sociedade, mas sobretudo enfraqueciam o próprio capitalismo.

Em 1963, Fernando Henrique Cardoso defendeu sua tese de livre-docência na Universidade de São Paulo, publicada em 1964. Ante os dilemas de então, pergunta ao leitor: “Subcapitalismo ou socialismo?”. Venceu o subcapitalismo.

O golpe militar de 1º de abril de 1964 contra o comunismo foi contra um comunismo que já não existia, em nome de uma Guerra Fria que não era nem fria nem quente. Um golpe dos que ignoravam o que é o processo político e sua função histórica. Um golpe imobilista contra o desenvolvimento social. O golpe, na prática, era contra o capitalismo. Risco implícito no alerta de Walt Rostow, em conferência, algum tempo depois, na Fiesp.

Aqui, a direita tem como propósito sua limitada compreensão da realidade: apenas copiar o já feito e burlar a lei para fazê-lo. A crise do capitalismo no Brasil esgotou a própria possibilidade do repetitivo.

Seus agentes econômicos e políticos se tornaram meros reprodutores do já produzido, meros copistas e imitadores. Não sabem que a história não se repete senão como farsa. O autoritarismo brasileiro condenou o país à eternidade da farsa e ao heroísmo da mediocridade.

Escolas cívico-militares: um atraso amplo

A forma como os países organizam a educação tem efeitos que ultrapassam essa política pública. Lembrar disso é fundamental quando a adoção das chamadas escolas cívico-militares é ampliada no Brasil. Elas devem ser analisadas não só na maneira como impactam o modelo de ensino, mas também nas consequências que têm sobre o Estado e a visão de democracia.

Neste sentido, a militarização da política educacional bate de frente com várias conquistas obtidas a partir da redemocratização, levando a um retrocesso amplo que expressa o atraso civilizacional brasileiro em sua versão do século XXI.

O primeiro ponto que chama atenção no modelo das escolas cívico-militares é sua singularidade frente à experiência internacional recente. Nenhum dos países com resultados destacados em política educacional no mundo adota um padrão similar a essa nova jaboticaba brasileira. Militarizar o funcionamento das escolas não é característica nem dos governos mais próximos do autoritarismo que aparecem bem em rankings como o da avaliação do Pisa, exame organizado pela OCDE com cerca de 80 países.

Indo mais direto à essência da singularidade dessa proposta: não passa pela cabeça de gestores, educadores ou pesquisadores de educação em qualquer parte minimamente desenvolvida do mundo colocar militares aposentados como resposta a desafios educacionais.

O Brasil está propondo, assim, uma solução não educacional a complexos problemas relativos à qualidade do ensino, sem que haja qualquer evidência da efetividade de tal proposta. Nossas crianças e jovens vão ser submetidas, como ratos de laboratório, a um experimento completamente fora das principais recomendações internacionais sobre como reformar com sucesso a política educacional. Tamanha irresponsabilidade pode custar muito caro ao futuro do país.

Alguns dos governadores que encabeçam hoje essa proposta têm se apresentado à sociedade como modernizadores do Estado, ou pelo menos como uma parte mais civilizada do bolsonarismo. Eles têm feito verdadeiros road shows pelo país para convencer a elite de que suas propostas estariam adequadas aos desafios do século XXI.

No entanto, gostaria muito que tais lideranças políticas tentassem defender o modelo de escolas cívico-militares em fóruns internacionais de educação ou de políticas públicas mais amplas, como a OCDE ou o Banco Mundial - e nenhuma dessas organizações pode ser chamada de comunista. Esse modelo seria visto como anacrônico, um verdadeiro veículo do atraso que só levaria à piora dos padrões do desenvolvimento brasileiro. Pena que o provincianismo de boa parte da opinião pública brasileira ignore a compreensão desse grave equívoco educacional.

Embora não haja um único padrão internacional de modelo educacional bem-sucedido, o portfólio de medidas consideradas boas práticas vai na direção contrária das escolas cívico-militares. Entre esses elementos, destacam-se propostas como a governança colaborativa das escolas, que exige o reforço do trabalho coletivo e do aprendizado pela via do diálogo amplo, dimensões completamente opostas à hierarquização militar do ambiente escolar.

Pesquisas mostram também que lideranças escolares com maior êxito são aquelas capazes de engajar os profissionais da educação, as famílias e os estudantes em torno de objetivos pedagógicos que passam longe do disciplinamento forçado dos jovens, algo que está mais para o padrão Coreia do Norte do que para qualquer caso de êxito educacional e civilizacional.

Além disso, o desenvolvimento da capacidade crítica dos estudantes, de suas competências interpessoais relacionadas à diversidade e do estímulo à criatividade constitui outro elemento de destaque em países com bons resultados educacionais. Aliás, o Brasil apareceu recentemente no exame do Pisa como um destaque negativo não só na aferição do aprendizado de disciplinas básicas (linguagem, ciências e matemática), como ainda no que se refere ao desempenho criativo de nossos jovens.

O modelo das escolas cívico-militares piorará mais esse quadro, uma vez que a obediência baseada em padrões autoritários de comando produzirá jovens que não seriam capazes de ir além do convencional e de pensar “fora da caixa”, algo tão valorizado hoje no mercado de trabalho.

Pode-se argumentar que a proposição desse modelo educacional seria uma resposta ao aumento da violência no ambiente escolar, uma demanda legítima da sociedade e das famílias mais vulneráveis. Se essa é a origem da proposta, ela está equivocada em dois sentidos.

Em primeiro lugar, é fundamental aumentar a intersetorialidade na política educacional, pois sua lógica setorial não é capaz de resolver todos os problemas que afetam o aprendizado e o desenvolvimento das crianças e jovens. Assim, é fundamental a articulação com a saúde, a cultura, a assistência social, o esporte e, sim, a segurança pública, aspecto essencial especialmente nas comunidades mais atingidas pela criminalidade.

Só que o suporte intersetorial não significa transportar completamente a lógica de outra política ao ambiente escolar. Ter em conta que o aprendizado é afetado por aspectos relacionados à saúde, por exemplo, não significa ter que contratar dezenas de médicos para atender todos os estudantes de uma escola, tomando a maior parte do horário de ensino para essa função. Ou ainda transformar o papel de uma diretora escolar numa extensão da atividade das assistentes sociais, de modo que a gestão escolar estaria apenas preocupada com as condições sociais das famílias do alunado, sem ter de desenvolver propósitos e metas pedagógicas.

O mesmo raciocínio vale para a questão da segurança: colocar um profissional da área como gestor não resolverá a questão da violência e ainda tende a transportar uma lógica repressora e punitivista para um espaço educativo, o inverso do que deveria ser a política educacional.

A militarização das escolas contém um segundo equívoco em seu propósito de reduzir a violência no ambiente escolar. O que produz um clima escolar mais saudável é a construção compartilhada do respeito entre todos os atores que convivem na escola. A imposição autoritária de comportamentos e a obediência pelo medo podem, ao contrário, aumentar os casos de bullying e gerar insatisfações psicológicas capazes de produzir casos de violência extrema.

Cabe lembrar os assassinatos em série cometidos por alunos ou ex-alunos ocorridos recentemente, frutos de uma complexa cadeia causal, mas que com certeza têm mais a ver com a incapacidade de as escolas construírem um ambiente mais respeitoso em sua diversidade do que com a falta de um comandante policial na direção da escola.

A adoção das escolas cívico-militares produz retrocessos para além da política educacional. Essa proposta tem um sentido mais amplo de afronta a avanços obtidos pelo Estado e sociedade brasileiros a partir da redemocratização.

Entre os muitos efeitos desse atraso institucional, duas dimensões são evidentes. A primeira é o desrespeito à ideia de profissionalização e de especialização das atividades estatais, que teriam de ser orientadas por conhecimento científico atinentes a cada problema social.

Só foi possível criar o SUS graças ao saber de médicos e profissionais de saúde, especialmente os que construíram, por décadas, uma concepção sanitarista. Não teria ocorrido o sucesso da estabilização monetária do Plano Real sem economistas bem formados que pesquisaram cientificamente as causas do fracasso dos planos anteriores. O sucesso da agricultura brasileira certamente tem forte relação com bons cursos de agronomia e com a atuação da Embrapa, bem como a inovação tecnológica na Embraer e na Petrobras vinculam-se a nichos de excelência em engenharia.

Colocar policiais como gestores de escola é um enorme amadorismo, com uma pitada de patrimonialismo, porque esses profissionais são escolhidos pela sua vinculação política com determinados grupos, e não por sua excelência no assunto. Imagine o escândalo que seria escolher um jogador de futebol para a presidência do Banco Central ou um professor para comandar o policiamento numa grande cidade.

No fundo, a lógica da escola cívico-militar segue o mesmo padrão do negacionismo científico: não acredita em ciência nem em especialista. Essa postura bolsonarista levou à morte 700 mil pessoas durante a pandemia da covid-19. Quantos talentos e possibilidades de cidadãos mais críticos e criativos serão ceifados pela militarização das escolas?

Em seu efeito mais profundo, as escolas cívico-militares atacam a ideia de democracia como padrão principal de organização do espaço público. Na verdade, a militarização educacional é uma forma de deslegitimar a escola pública como instituição livre e responsável por formar crianças e jovens pelo diálogo.

E todas as arenas que servem hoje ao propósito da democratização, muitas montadas ou aprimoradas pela Constituição de 1988, estão em jogo quando o civismo é substituído pelo autoritarismo em nome da ordem social.

Eis aqui a grande farsa do projeto: ao ser militarizada, uma escola pública não pode ser cívica - nem profissional, muito menos democrática. Os governadores que estão apostando neste modelo sem base científica colocam em risco não só o ensino da população mais carente do país, como também a própria democracia. São líderes do atraso, não da modernização.

Neste sentido, a militarização da política educacional bate de frente com várias conquistas obtidas a partir da redemocratização, levando a um retrocesso amplo que expressa o atraso civilizacional brasileiro em sua versão do século XXI.

O primeiro ponto que chama atenção no modelo das escolas cívico-militares é sua singularidade frente à experiência internacional recente. Nenhum dos países com resultados destacados em política educacional no mundo adota um padrão similar a essa nova jaboticaba brasileira. Militarizar o funcionamento das escolas não é característica nem dos governos mais próximos do autoritarismo que aparecem bem em rankings como o da avaliação do Pisa, exame organizado pela OCDE com cerca de 80 países.

Indo mais direto à essência da singularidade dessa proposta: não passa pela cabeça de gestores, educadores ou pesquisadores de educação em qualquer parte minimamente desenvolvida do mundo colocar militares aposentados como resposta a desafios educacionais.

O Brasil está propondo, assim, uma solução não educacional a complexos problemas relativos à qualidade do ensino, sem que haja qualquer evidência da efetividade de tal proposta. Nossas crianças e jovens vão ser submetidas, como ratos de laboratório, a um experimento completamente fora das principais recomendações internacionais sobre como reformar com sucesso a política educacional. Tamanha irresponsabilidade pode custar muito caro ao futuro do país.

Alguns dos governadores que encabeçam hoje essa proposta têm se apresentado à sociedade como modernizadores do Estado, ou pelo menos como uma parte mais civilizada do bolsonarismo. Eles têm feito verdadeiros road shows pelo país para convencer a elite de que suas propostas estariam adequadas aos desafios do século XXI.

No entanto, gostaria muito que tais lideranças políticas tentassem defender o modelo de escolas cívico-militares em fóruns internacionais de educação ou de políticas públicas mais amplas, como a OCDE ou o Banco Mundial - e nenhuma dessas organizações pode ser chamada de comunista. Esse modelo seria visto como anacrônico, um verdadeiro veículo do atraso que só levaria à piora dos padrões do desenvolvimento brasileiro. Pena que o provincianismo de boa parte da opinião pública brasileira ignore a compreensão desse grave equívoco educacional.

Embora não haja um único padrão internacional de modelo educacional bem-sucedido, o portfólio de medidas consideradas boas práticas vai na direção contrária das escolas cívico-militares. Entre esses elementos, destacam-se propostas como a governança colaborativa das escolas, que exige o reforço do trabalho coletivo e do aprendizado pela via do diálogo amplo, dimensões completamente opostas à hierarquização militar do ambiente escolar.

Pesquisas mostram também que lideranças escolares com maior êxito são aquelas capazes de engajar os profissionais da educação, as famílias e os estudantes em torno de objetivos pedagógicos que passam longe do disciplinamento forçado dos jovens, algo que está mais para o padrão Coreia do Norte do que para qualquer caso de êxito educacional e civilizacional.

Além disso, o desenvolvimento da capacidade crítica dos estudantes, de suas competências interpessoais relacionadas à diversidade e do estímulo à criatividade constitui outro elemento de destaque em países com bons resultados educacionais. Aliás, o Brasil apareceu recentemente no exame do Pisa como um destaque negativo não só na aferição do aprendizado de disciplinas básicas (linguagem, ciências e matemática), como ainda no que se refere ao desempenho criativo de nossos jovens.

O modelo das escolas cívico-militares piorará mais esse quadro, uma vez que a obediência baseada em padrões autoritários de comando produzirá jovens que não seriam capazes de ir além do convencional e de pensar “fora da caixa”, algo tão valorizado hoje no mercado de trabalho.

Pode-se argumentar que a proposição desse modelo educacional seria uma resposta ao aumento da violência no ambiente escolar, uma demanda legítima da sociedade e das famílias mais vulneráveis. Se essa é a origem da proposta, ela está equivocada em dois sentidos.

Em primeiro lugar, é fundamental aumentar a intersetorialidade na política educacional, pois sua lógica setorial não é capaz de resolver todos os problemas que afetam o aprendizado e o desenvolvimento das crianças e jovens. Assim, é fundamental a articulação com a saúde, a cultura, a assistência social, o esporte e, sim, a segurança pública, aspecto essencial especialmente nas comunidades mais atingidas pela criminalidade.

Só que o suporte intersetorial não significa transportar completamente a lógica de outra política ao ambiente escolar. Ter em conta que o aprendizado é afetado por aspectos relacionados à saúde, por exemplo, não significa ter que contratar dezenas de médicos para atender todos os estudantes de uma escola, tomando a maior parte do horário de ensino para essa função. Ou ainda transformar o papel de uma diretora escolar numa extensão da atividade das assistentes sociais, de modo que a gestão escolar estaria apenas preocupada com as condições sociais das famílias do alunado, sem ter de desenvolver propósitos e metas pedagógicas.

O mesmo raciocínio vale para a questão da segurança: colocar um profissional da área como gestor não resolverá a questão da violência e ainda tende a transportar uma lógica repressora e punitivista para um espaço educativo, o inverso do que deveria ser a política educacional.

A militarização das escolas contém um segundo equívoco em seu propósito de reduzir a violência no ambiente escolar. O que produz um clima escolar mais saudável é a construção compartilhada do respeito entre todos os atores que convivem na escola. A imposição autoritária de comportamentos e a obediência pelo medo podem, ao contrário, aumentar os casos de bullying e gerar insatisfações psicológicas capazes de produzir casos de violência extrema.

Cabe lembrar os assassinatos em série cometidos por alunos ou ex-alunos ocorridos recentemente, frutos de uma complexa cadeia causal, mas que com certeza têm mais a ver com a incapacidade de as escolas construírem um ambiente mais respeitoso em sua diversidade do que com a falta de um comandante policial na direção da escola.

A adoção das escolas cívico-militares produz retrocessos para além da política educacional. Essa proposta tem um sentido mais amplo de afronta a avanços obtidos pelo Estado e sociedade brasileiros a partir da redemocratização.

Entre os muitos efeitos desse atraso institucional, duas dimensões são evidentes. A primeira é o desrespeito à ideia de profissionalização e de especialização das atividades estatais, que teriam de ser orientadas por conhecimento científico atinentes a cada problema social.

Só foi possível criar o SUS graças ao saber de médicos e profissionais de saúde, especialmente os que construíram, por décadas, uma concepção sanitarista. Não teria ocorrido o sucesso da estabilização monetária do Plano Real sem economistas bem formados que pesquisaram cientificamente as causas do fracasso dos planos anteriores. O sucesso da agricultura brasileira certamente tem forte relação com bons cursos de agronomia e com a atuação da Embrapa, bem como a inovação tecnológica na Embraer e na Petrobras vinculam-se a nichos de excelência em engenharia.

Colocar policiais como gestores de escola é um enorme amadorismo, com uma pitada de patrimonialismo, porque esses profissionais são escolhidos pela sua vinculação política com determinados grupos, e não por sua excelência no assunto. Imagine o escândalo que seria escolher um jogador de futebol para a presidência do Banco Central ou um professor para comandar o policiamento numa grande cidade.

No fundo, a lógica da escola cívico-militar segue o mesmo padrão do negacionismo científico: não acredita em ciência nem em especialista. Essa postura bolsonarista levou à morte 700 mil pessoas durante a pandemia da covid-19. Quantos talentos e possibilidades de cidadãos mais críticos e criativos serão ceifados pela militarização das escolas?

Em seu efeito mais profundo, as escolas cívico-militares atacam a ideia de democracia como padrão principal de organização do espaço público. Na verdade, a militarização educacional é uma forma de deslegitimar a escola pública como instituição livre e responsável por formar crianças e jovens pelo diálogo.

E todas as arenas que servem hoje ao propósito da democratização, muitas montadas ou aprimoradas pela Constituição de 1988, estão em jogo quando o civismo é substituído pelo autoritarismo em nome da ordem social.

Eis aqui a grande farsa do projeto: ao ser militarizada, uma escola pública não pode ser cívica - nem profissional, muito menos democrática. Os governadores que estão apostando neste modelo sem base científica colocam em risco não só o ensino da população mais carente do país, como também a própria democracia. São líderes do atraso, não da modernização.

Intenções desprezíveis

Os chefes políticos não existem e os cidadãos fazem pouco caso de sua independência intelectual e da necessidade de um direito moral. As organizações comunitárias democráticas e parlamentares, privadas dos fundamentos de valor, estão decadentes em numerosos países. Então aparecem as ditaduras. São toleradas porque o respeito da pessoa e o senso social estão agonizantes ou já mortos. Pouco importa em que lugar, em quinze dias, uma campanha da imprensa pode instigar uma população incapaz de julgamento a um tal grau de loucura, que os homens se prontificam a vestir a farda de soldado para matar e se deixarem matar. E seres maus realizam assim suas intenções desprezíveis.

Albert Einstein, "Como vejo o mundo"

Pauta identitária de direita

Não é apenas o bagrinho bolsonarista que é filhote das redes sociais. Sem esquecer o tiozão do zap e o Carluxo, hoje bem murcho (a rima vai de graça), a fauna conta ainda com os pais e mães no papel de censores. Despertados pela mafiosa ideia de escola sem partido, politizaram a já anêmica educação brasileira sem oferecer qualquer alternativa didática. Não valem as escolas cívico-militares. Seu garoto de recados é ambulante da má performance pátria na proficiência de matemática. Dele ouvimos:

— Se é 5% positivo + 4% negativo, crescemos 9%!

Embalado, acrescentou para aplauso dos bagrinhos:

— Isso é milagre, é uma coisa inacreditável!

Imagino como seria esse brasileiro no almoxarifado do Exército desafiado pelas quatro operações, tendo como braço executivo a intelectual da turma, Carla Zambelli, a que ameaçou mudar a política brasileira num giro de 360 graus. Na Câmara, a Comissão de Educação conta com o enciclopedismo da deputada, que ainda ceva enquete com a afamada obsessão: “Seu filho sofre violência ideológica na escola?”. Sim, implicam com ele porque é ponta-direita.

A postura fomenta espécie de milícia paternal sobre as escolas, quase sempre nas fases do fundamental. Desistiram de mirar o ensino superior, dado ser mais movediço e por terem caído diante da pegadinha do ministro Haddad:

— A qual livro de Gramsci você se refere?

A vigilância se debruça sobre páginas de obras infantis ou para young adults, em geral a partir de trechos retirados do contexto da narrativa. O último caso se deu em Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais, quando um grupo de pais pediu a proibição nas escolas de “O Menino Marrom”, de Ziraldo. Publicado no longínquo 1986, incomodaram-se com a passagem onde dois garotos fazem um pacto de sangue para selar a amizade; de início com uma faca, depois com um alfinete, para se decidirem enfim por uma tinta vermelha — calma, meu bagre: o ato é cravado ao final com tinta azul. Se fosse “Meu pé de laranja lima”, eu até entenderia a implicância (choro até hoje pelo gajo).

Os zelosos pais mineiros talvez não desconfiem, por razões que não cabe aqui explicar, mas praticam o identitarismo de direita. É um nicho de atuação diferente da renitente idiossincrasia praticada pela esquerda, mais de olho em cotas, privilégios ou reserva de mercado, mas que iniciou a patologia ao nomear Monteiro Lobato como racista. A ação fez escola (hum...) e ajudou o Brasil a produzir a figura do policial de parágrafos. É um assustador espectro, espécie de capitão de pijama aparelhado pelo teor programático ensinado nas redes pelos formadores de censores de opinião. Ou cancelamentos — também pode chamar assim.

À primeira vista poderiam parecer preocupados com os currículos escolares e com sua desconexão com o vibrante momento de digitalização da sociedade. Ao censurar Lobato ou Ziraldo, reencenam os luditas em defesa da tração animal. Não desconfiam que a baixíssima produtividade do brasileiro é vítima dileta de uma educação precária, tanto civil como militar. O voluntarismo obsequioso não toca no que se avizinha, o desafio de recapacitar milhares de trabalhadores à luz dos novos meios de produção. Ou de formar estudantes capazes de operar máquinas inteligentes. O quase presente são fábricas sem operários e exércitos sem soldados. Atenção: o banco mais valioso da América Latina não tem nenhuma agência física. Não é só no Brasil, infelizmente, mas o tempo político extremista transformou o professor numa profissão de risco. “Não (pela) apatia, mas pela agressividade. Não é a ausência de espírito crítico, mas a crítica ignorante da cultura escolar”, escreve o filósofo francês Alain Finkielkraut. Temos alguns degraus culturais a subir diante da França, mas a censura se manifesta no mesmo diapasão: “‘Madame Bovary’ é considerado perigosamente favorável à liberdade da mulher (...). Os alunos são incitados a desconfiar de tudo o que os professores propõem”. Daí que Rousseau e Molière estão na linha de tiro (ops!) do identitarismo de esquerda e de direita (às vezes pelos mesmos motivos!).

Por aqui se busca transformar a escola numa espécie de prolongamento da família. Portanto, sendo reflexo doméstico, se dá sob um senso absolutamente medíocre ou banal. Concordo com Finkielkraut: “A escola não deve ser a imagem da sociedade”.

Uma observação final: com dois meses de duração, encerrou-se há pouco a greve anual das universidades federais. Em breve, como sói acontecer, entraremos na temporada das paralisações estaduais. Vai, Brasil!

— Se é 5% positivo + 4% negativo, crescemos 9%!

Embalado, acrescentou para aplauso dos bagrinhos:

— Isso é milagre, é uma coisa inacreditável!

Imagino como seria esse brasileiro no almoxarifado do Exército desafiado pelas quatro operações, tendo como braço executivo a intelectual da turma, Carla Zambelli, a que ameaçou mudar a política brasileira num giro de 360 graus. Na Câmara, a Comissão de Educação conta com o enciclopedismo da deputada, que ainda ceva enquete com a afamada obsessão: “Seu filho sofre violência ideológica na escola?”. Sim, implicam com ele porque é ponta-direita.

A postura fomenta espécie de milícia paternal sobre as escolas, quase sempre nas fases do fundamental. Desistiram de mirar o ensino superior, dado ser mais movediço e por terem caído diante da pegadinha do ministro Haddad:

— A qual livro de Gramsci você se refere?

A vigilância se debruça sobre páginas de obras infantis ou para young adults, em geral a partir de trechos retirados do contexto da narrativa. O último caso se deu em Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais, quando um grupo de pais pediu a proibição nas escolas de “O Menino Marrom”, de Ziraldo. Publicado no longínquo 1986, incomodaram-se com a passagem onde dois garotos fazem um pacto de sangue para selar a amizade; de início com uma faca, depois com um alfinete, para se decidirem enfim por uma tinta vermelha — calma, meu bagre: o ato é cravado ao final com tinta azul. Se fosse “Meu pé de laranja lima”, eu até entenderia a implicância (choro até hoje pelo gajo).

Os zelosos pais mineiros talvez não desconfiem, por razões que não cabe aqui explicar, mas praticam o identitarismo de direita. É um nicho de atuação diferente da renitente idiossincrasia praticada pela esquerda, mais de olho em cotas, privilégios ou reserva de mercado, mas que iniciou a patologia ao nomear Monteiro Lobato como racista. A ação fez escola (hum...) e ajudou o Brasil a produzir a figura do policial de parágrafos. É um assustador espectro, espécie de capitão de pijama aparelhado pelo teor programático ensinado nas redes pelos formadores de censores de opinião. Ou cancelamentos — também pode chamar assim.

À primeira vista poderiam parecer preocupados com os currículos escolares e com sua desconexão com o vibrante momento de digitalização da sociedade. Ao censurar Lobato ou Ziraldo, reencenam os luditas em defesa da tração animal. Não desconfiam que a baixíssima produtividade do brasileiro é vítima dileta de uma educação precária, tanto civil como militar. O voluntarismo obsequioso não toca no que se avizinha, o desafio de recapacitar milhares de trabalhadores à luz dos novos meios de produção. Ou de formar estudantes capazes de operar máquinas inteligentes. O quase presente são fábricas sem operários e exércitos sem soldados. Atenção: o banco mais valioso da América Latina não tem nenhuma agência física. Não é só no Brasil, infelizmente, mas o tempo político extremista transformou o professor numa profissão de risco. “Não (pela) apatia, mas pela agressividade. Não é a ausência de espírito crítico, mas a crítica ignorante da cultura escolar”, escreve o filósofo francês Alain Finkielkraut. Temos alguns degraus culturais a subir diante da França, mas a censura se manifesta no mesmo diapasão: “‘Madame Bovary’ é considerado perigosamente favorável à liberdade da mulher (...). Os alunos são incitados a desconfiar de tudo o que os professores propõem”. Daí que Rousseau e Molière estão na linha de tiro (ops!) do identitarismo de esquerda e de direita (às vezes pelos mesmos motivos!).

Por aqui se busca transformar a escola numa espécie de prolongamento da família. Portanto, sendo reflexo doméstico, se dá sob um senso absolutamente medíocre ou banal. Concordo com Finkielkraut: “A escola não deve ser a imagem da sociedade”.

Uma observação final: com dois meses de duração, encerrou-se há pouco a greve anual das universidades federais. Em breve, como sói acontecer, entraremos na temporada das paralisações estaduais. Vai, Brasil!

Assinar:

Comentários (Atom)

/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_63b422c2caee4269b8b34177e8876b93/internal_photos/bs/2024/2/A/3Rr5lrTCmJSi4sVssYkQ/28cul-100-respublica-d8-img02.jpg)