quarta-feira, 24 de agosto de 2016

As migalhas e as dúvidas

Depois dos jogos, a orla Conde será tomada pelos cracudos? Pelos tarados? Pelos fantasmas dos inocentes (negros jovens na maioria) que têm morrido na guerra promovida pelo Estado contra o tráfico?

Não sei.

A cidade olímpica irá se transformar num grande parque para urubus, macacos, capivaras e outros animais famintos desalojados da floresta e dos mangues? Ficará ao relento, depreciando-se a olhos nus e incapazes de tomar qualquer providência contra isso?

Não sei.

A grana embolsada por esse e aquele sangrará os estoques de remédios dos ambulatórios? Sujará mais ainda a baía que deveria ter despoluído?

Não sei.

Não sei se não sei, mas gostaria muito de não saber. Saber, nesse caso, é pior do que não saber.

Na confusão na qual estou metido ecoa a frase do Luiz Antonio Simas (historiador carioca) que minha amiga Shirley Vilela compartilhou no Facebook. Ele diz: “Meus avós tiveram a sabedoria de me ensinar o seguinte: a gente não faz festa porque a vida é fácil. A gente faz festa exatamente pela razão contrária. A cultura do samba veio desse aparente paradoxo. Não se samba porque a vida é mole. Se samba porque a vida é dura.”

A caminho de um lançamento de livro na Prainha, cruzei, na orla Conde, com a bateria de uma escola de samba. Atrás e ao lado dela, as pessoas, mais brasileiros que gringos, dançavam. Dançavam porque a vida é dura. Dura porque muitos perdem seus empregos; porque a lista de futuros prefeitos é pouco animadora; porque as cicatrizes da esgrima política — os que trocaram suas convicções pela política suja contra os que sempre praticaram a política suja e, por um tempo, aliaram-se aos ex-convictos para lhes dar, em seguida, uma rasteira — ainda vão doer por muito tempo; porque, silenciada a festa, os tiros que continuam ceifando vidas no Alemão, na Maré, nesse céu de favela que temos por aí vão zoar fortes como nunca.

Vou de frase feita: não sei de nada, mas desconfio de muita coisa. Desacorçoado, me abraço ao pessimismo e concluo cheio de clichês: a rapadura, apesar de doce, é dura. Eu não sei sambar.

Alexandre Brandão

Não sei.

A cidade olímpica irá se transformar num grande parque para urubus, macacos, capivaras e outros animais famintos desalojados da floresta e dos mangues? Ficará ao relento, depreciando-se a olhos nus e incapazes de tomar qualquer providência contra isso?

Não sei.

A grana embolsada por esse e aquele sangrará os estoques de remédios dos ambulatórios? Sujará mais ainda a baía que deveria ter despoluído?

Não sei.

Não sei se não sei, mas gostaria muito de não saber. Saber, nesse caso, é pior do que não saber.

A caminho de um lançamento de livro na Prainha, cruzei, na orla Conde, com a bateria de uma escola de samba. Atrás e ao lado dela, as pessoas, mais brasileiros que gringos, dançavam. Dançavam porque a vida é dura. Dura porque muitos perdem seus empregos; porque a lista de futuros prefeitos é pouco animadora; porque as cicatrizes da esgrima política — os que trocaram suas convicções pela política suja contra os que sempre praticaram a política suja e, por um tempo, aliaram-se aos ex-convictos para lhes dar, em seguida, uma rasteira — ainda vão doer por muito tempo; porque, silenciada a festa, os tiros que continuam ceifando vidas no Alemão, na Maré, nesse céu de favela que temos por aí vão zoar fortes como nunca.

Vou de frase feita: não sei de nada, mas desconfio de muita coisa. Desacorçoado, me abraço ao pessimismo e concluo cheio de clichês: a rapadura, apesar de doce, é dura. Eu não sei sambar.

Alexandre Brandão

Agora que tudo acabou...

C.S., taxista que faz ponto próximo à minha casa, me disse certa vez, referindo-se ao período eleitoral: “Lá vêm os políticos atrás do meu voto. Eles só se lembram de mim nesta época do ano”. E eu tive que advertir que também ele só se lembrava dos políticos nesta época do ano. Nós não exercemos o direito de escolher nossos representantes – nós nos livramos de um aborrecimento. No dia seguinte à eleição, nem recordamos mais do nome do candidato no qual votamos. E assim vamos vivendo neste que não é um país, mas um ajuntamento de pessoas que nem mesmo interesses gerais convergentes possuem

Luiz Ruffato

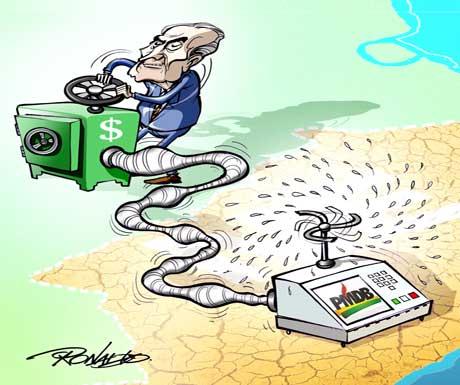

Precisa-se de uma oposição

Começa amanhã o julgamento de Dilma Rousseff. Ela será condenada. Os julgamentos que decidem o destino dos presidentes são políticos. Formalmente, Dilma será deposta pelo desembaraço de sua contabilidade criativa, mas sempre será repetida a frase da senadora Rose de Freitas, líder do governo de Michel Temer no Senado: “Na minha tese, não teve esse negócio de pedalada, o que teve foi um país paralisado, sem direção e sem base nenhuma para administrar”.

Pura verdade, que pode ser contraposta a outro julgamento de impeachment de um presidente, o de Bill Clinton em 1999. Ele era acusado de práticas mais simples, comuns e disseminadas do que as “pedaladas fiscais”. Uma pessoa pode não entender de contabilidade pública, mas entende o que a estagiária Monica Lewinsky fazia com o presidente dos Estados Unidos na Casa Branca. Clinton foi absolvido porque o país não estava paralisado, e a renda per capita dos americanos cresceu enquanto a dívida pública encolheu. Com Dilma, aconteceu o contrário. Todo mundo sabia o que Clinton fez e, apesar disso, achou-se que deveria continuar. No caso de Dilma, não se sabe direito o que eram as pedaladas, mas acha-se que ela deve ir embora.

Quando Dilma entregar as chaves do Palácio da Alvorada, estará encerrado um ciclo de 13 anos de poder do Partido dos Trabalhadores. Em 2003, Lula vestiu a faixa, e a oposição foi para o poder. Hoje ninguém haverá de dizer o mesmo. Michel Temer era o vice-presidente de Dilma, e seu primeiro escalão ampara-se em figuras que sustentaram o comissariado petista. Henrique Meirelles presidiu o Banco Central de Lula, Eliseu Padilha e Gilberto Kassab foram ministros de Dilma. Mudança imediata, drástica e irrecorrível, só a do garçom Catalão, do Palácio do Planalto, que hoje está no gabinete da senadora Kátia Abreu, ministra de Dilma e adversária do impeachment.

O PT foi apeado do governo e, de uma maneira geral, abriu espaço para quem nunca saiu dele. O tempo dirá quanto custou ao comissariado o inchaço de sua base de apoio e, sobretudo, a expansão de seus interesses pecuniários. Lula e Dilma viveram o engano de um governo com o mínimo possível de oposição. Depostos, Dilma cuidará da vida, Lula tentará se reinventar, mas alguns comissários sabem que suas carreiras estão encerradas. Outros seguem a ordem de batalha do coronel Tamarindo em Canudos: “É tempo de murici, cada um cuide de si”. Astro dessa categoria é Cândido Vaccarezza, líder do PT na Câmara até 2012. Dois anos depois, ele perdeu a eleição. Deixou o partido e aninhou-se na campanha de Celso Russomanno (PTB) pela prefeitura de São Paulo.

Cortando aqui e perdendo ali, sobra uma militância cujas raízes estão nos anos 70 do século passado. Defendiam o fim da unicidade sindical, a reforma da CLT, as negociações diretas entre empresas e trabalhadores e tinham horror a empreiteiros. (A recíproca era verdadeira.) Esse era um tempo em que os sindicalistas do PT eram bancários. Com o acesso aos fundos estatais, alguns viraram banqueiros e, como João Vaccari Neto, ex-tesoureiro do partido, estão na cadeia.

Oposição, com algumas ideias na cabeça e pouco dinheiro no bolso, é tudo o que o Brasil precisa.

Elio Gaspari

Pura verdade, que pode ser contraposta a outro julgamento de impeachment de um presidente, o de Bill Clinton em 1999. Ele era acusado de práticas mais simples, comuns e disseminadas do que as “pedaladas fiscais”. Uma pessoa pode não entender de contabilidade pública, mas entende o que a estagiária Monica Lewinsky fazia com o presidente dos Estados Unidos na Casa Branca. Clinton foi absolvido porque o país não estava paralisado, e a renda per capita dos americanos cresceu enquanto a dívida pública encolheu. Com Dilma, aconteceu o contrário. Todo mundo sabia o que Clinton fez e, apesar disso, achou-se que deveria continuar. No caso de Dilma, não se sabe direito o que eram as pedaladas, mas acha-se que ela deve ir embora.

Quando Dilma entregar as chaves do Palácio da Alvorada, estará encerrado um ciclo de 13 anos de poder do Partido dos Trabalhadores. Em 2003, Lula vestiu a faixa, e a oposição foi para o poder. Hoje ninguém haverá de dizer o mesmo. Michel Temer era o vice-presidente de Dilma, e seu primeiro escalão ampara-se em figuras que sustentaram o comissariado petista. Henrique Meirelles presidiu o Banco Central de Lula, Eliseu Padilha e Gilberto Kassab foram ministros de Dilma. Mudança imediata, drástica e irrecorrível, só a do garçom Catalão, do Palácio do Planalto, que hoje está no gabinete da senadora Kátia Abreu, ministra de Dilma e adversária do impeachment.

O PT foi apeado do governo e, de uma maneira geral, abriu espaço para quem nunca saiu dele. O tempo dirá quanto custou ao comissariado o inchaço de sua base de apoio e, sobretudo, a expansão de seus interesses pecuniários. Lula e Dilma viveram o engano de um governo com o mínimo possível de oposição. Depostos, Dilma cuidará da vida, Lula tentará se reinventar, mas alguns comissários sabem que suas carreiras estão encerradas. Outros seguem a ordem de batalha do coronel Tamarindo em Canudos: “É tempo de murici, cada um cuide de si”. Astro dessa categoria é Cândido Vaccarezza, líder do PT na Câmara até 2012. Dois anos depois, ele perdeu a eleição. Deixou o partido e aninhou-se na campanha de Celso Russomanno (PTB) pela prefeitura de São Paulo.

Cortando aqui e perdendo ali, sobra uma militância cujas raízes estão nos anos 70 do século passado. Defendiam o fim da unicidade sindical, a reforma da CLT, as negociações diretas entre empresas e trabalhadores e tinham horror a empreiteiros. (A recíproca era verdadeira.) Esse era um tempo em que os sindicalistas do PT eram bancários. Com o acesso aos fundos estatais, alguns viraram banqueiros e, como João Vaccari Neto, ex-tesoureiro do partido, estão na cadeia.

Oposição, com algumas ideias na cabeça e pouco dinheiro no bolso, é tudo o que o Brasil precisa.

Elio Gaspari

As humanidades na encruzilhada do século 21

Num mundo hipertecnológico, numa economia que alguns acreditam ter entrado em “estagnação secular”, as humanidades passaram a ser vistas como um “luxo cultural” supérfluo, com redução de seu peso no ensino fundamental e perda de sua importância e de recursos no ensino superior e no financiamento da pesquisa. Na propaganda das universidades privadas ou dos programas de ensino público, a ênfase imagética é posta nas ciências exatas ou físico-naturais (incluídas as biológicas). O preconceito é tão arraigado que nem é percebido. As humanidades seriam incapazes de conclusões exatas e de prognósticos precisos, de “gerar tecnologia”, em suma, não seriam “científicas” ou mesmo “úteis”.

É esquecer que a filosofia foi o berço de toda a ciência, é isolar a ciência da sociedade que a gera e à qual deveria estar dirigida. As ciências humanas são a ponte principal, embora não a única, dessa vinculação. É esquecer, sobretudo, que as ciências sociais nasceram do esforço histórico para estender os métodos da ciência matemática da natureza aos fenômenos humanos. Nas palavras de Max Weber, elas nasceram para “deixar de lado o ingênuo otimismo que via na ciência, ou seja, na técnica cientificamente fundamentada, o caminho real para a felicidade”. Seu conjunto teórico-epistemológico reformulou as “humanidades” previamente existentes (história, geografia, filosofia) e até a análise e a produção literária. Quem duvida, por exemplo, que a psicanálise e a sociologia revolucionaram a escrita ficcional e até a poesia? E acerca da pesquisa lembremos Jean Piaget: “O que de começo parece menos útil pode ser o mais rico em consequências imprevistas, ao passo que uma delimitação inicial de finalidade prática impede que se domine o conjunto das questões, sendo suscetível de deixar escapar aquilo que é mais indispensável e mais fecundo”.

O projeto enciclopedista do Século das Luzes estava animado por um espírito de sistematização que incorporava tanto os conhecimentos oriundos das ciências físicas e naturais como os das ciências sociais. Isso foi possível graças à elaboração das grandes sínteses científicas, sem separação ou divisão das ciências em humanas, biológicas e exatas. Nos períodos anteriores havia íntima relação entre ciência e filosofia, que não se distinguiam muito bem (na Idade Média ambos os campos do saber eram identificados) ou a sua relação era óbvia (nos grandes sistemas científicos do século 17 a ciência era parte da filosofia). No século 18 encontramos a separação entre elas, pelo menos na formulação de seus problemas. Esse foi o século das especificações das várias disciplinas científicas e das especializações. Já no século 19 e sobretudo no século 20 houve uma separação radical entre ciência e filosofia e uma fragmentação crescente das ciências humanas.

O lugar das ciências humanas na universidade e na sociedade está determinado pela especificidade do seu objeto, contraposto ao tecnicismo crescente das ciências “duras”. A implosão das ciências humanas não as eliminou, mas colocou a necessidade do resgate crítico da sua unidade. O destino das humanidades não é alheio ao da ciência em geral: para Thomas S. Kuhn, a história da ciência é a das revoluções científicas, a das transições de um paradigma para outro, explicada pelo fato recorrente de que homens racionais, que são racionais em virtude de serem homens, e não por serem cientistas, encontrarem fatos que seus paradigmas científicos não conseguem explicar. O “inventário” das ciências humanas concluiu repondo a necessidade de sua recomposição unitária.

Tanto a evolução das ciências humanas quanto a das físico-naturais (em especial a biologia) tendeu a criar uma ponte entre esses domínios aparentemente opostos. Uma zona fundamental de ligação entre as ciências da natureza e as do homem é constituída pelo intercâmbio dos métodos. A identidade parcial entre sujeito e objeto do conhecimento, por outro lado, não constitui uma exclusividade das ciências humanas, pois essa mesma identidade irrompeu também nas ciências físico-naturais. Ela sublinha, por sua dificuldade própria, a centralidade das humanidades como locusde conhecimento analítico, sintético e crítico.

No entanto, as humanidades em geral tenderam a ser minimizadas no ensino fundamental para serem ameaçadas também no ensino superior. Jordi Ibáñez, defendendo as humanidades “frente a uma Administração que as despreza” (sic), afirmou emApuntes sobre las Humanidades en Tiempo de Crisis: “Para que o mundo da política e suas meias mentiras não sujem todo, para que a luta pelo poder não nos submeta a uma extensa e sustentada pantomima baseada na prática da intoxicação, é necessário pensar em zonas sagradas, em muros de contenção, em pontos de referência nos quais a possibilidade de dizer o que as coisas são seja ainda uma experiência consistente, dotada de realidade e sentido”. Palavras mais do que válidas para nosso país.

A interação das ciências naturais com as ciências humanas é uma das chaves para a abordagem abrangente dos problemas encarados pela sociedade, que ultrapassam os limites impostos pela fragmentação científica. Na USP, a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH), principal centro de humanidades do País, deve ser o fermento principal do seu caráter interdisciplinar, resgatando a especificidade e a unidade das ciências humanas. A faculdade superou, na década de 1990, um debate sobre sua divisão. Em anos recentes, porém, a FFLCH passou a padecer problemas estruturais que comprometeram sua finalidade, determinados pelos recursos escassos e pela combinação perversa da falta de professores com superlotação das salas de aula. Nenhuma queda ou enxugamento de recursos pode justificar essa situação. Um país sem ciências humanas em constante desenvolvimento é um país cego sobre seu passado, seu presente e, sobretudo, sobre seu futuro.

É esquecer que a filosofia foi o berço de toda a ciência, é isolar a ciência da sociedade que a gera e à qual deveria estar dirigida. As ciências humanas são a ponte principal, embora não a única, dessa vinculação. É esquecer, sobretudo, que as ciências sociais nasceram do esforço histórico para estender os métodos da ciência matemática da natureza aos fenômenos humanos. Nas palavras de Max Weber, elas nasceram para “deixar de lado o ingênuo otimismo que via na ciência, ou seja, na técnica cientificamente fundamentada, o caminho real para a felicidade”. Seu conjunto teórico-epistemológico reformulou as “humanidades” previamente existentes (história, geografia, filosofia) e até a análise e a produção literária. Quem duvida, por exemplo, que a psicanálise e a sociologia revolucionaram a escrita ficcional e até a poesia? E acerca da pesquisa lembremos Jean Piaget: “O que de começo parece menos útil pode ser o mais rico em consequências imprevistas, ao passo que uma delimitação inicial de finalidade prática impede que se domine o conjunto das questões, sendo suscetível de deixar escapar aquilo que é mais indispensável e mais fecundo”.

O lugar das ciências humanas na universidade e na sociedade está determinado pela especificidade do seu objeto, contraposto ao tecnicismo crescente das ciências “duras”. A implosão das ciências humanas não as eliminou, mas colocou a necessidade do resgate crítico da sua unidade. O destino das humanidades não é alheio ao da ciência em geral: para Thomas S. Kuhn, a história da ciência é a das revoluções científicas, a das transições de um paradigma para outro, explicada pelo fato recorrente de que homens racionais, que são racionais em virtude de serem homens, e não por serem cientistas, encontrarem fatos que seus paradigmas científicos não conseguem explicar. O “inventário” das ciências humanas concluiu repondo a necessidade de sua recomposição unitária.

Tanto a evolução das ciências humanas quanto a das físico-naturais (em especial a biologia) tendeu a criar uma ponte entre esses domínios aparentemente opostos. Uma zona fundamental de ligação entre as ciências da natureza e as do homem é constituída pelo intercâmbio dos métodos. A identidade parcial entre sujeito e objeto do conhecimento, por outro lado, não constitui uma exclusividade das ciências humanas, pois essa mesma identidade irrompeu também nas ciências físico-naturais. Ela sublinha, por sua dificuldade própria, a centralidade das humanidades como locusde conhecimento analítico, sintético e crítico.

No entanto, as humanidades em geral tenderam a ser minimizadas no ensino fundamental para serem ameaçadas também no ensino superior. Jordi Ibáñez, defendendo as humanidades “frente a uma Administração que as despreza” (sic), afirmou emApuntes sobre las Humanidades en Tiempo de Crisis: “Para que o mundo da política e suas meias mentiras não sujem todo, para que a luta pelo poder não nos submeta a uma extensa e sustentada pantomima baseada na prática da intoxicação, é necessário pensar em zonas sagradas, em muros de contenção, em pontos de referência nos quais a possibilidade de dizer o que as coisas são seja ainda uma experiência consistente, dotada de realidade e sentido”. Palavras mais do que válidas para nosso país.

A interação das ciências naturais com as ciências humanas é uma das chaves para a abordagem abrangente dos problemas encarados pela sociedade, que ultrapassam os limites impostos pela fragmentação científica. Na USP, a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH), principal centro de humanidades do País, deve ser o fermento principal do seu caráter interdisciplinar, resgatando a especificidade e a unidade das ciências humanas. A faculdade superou, na década de 1990, um debate sobre sua divisão. Em anos recentes, porém, a FFLCH passou a padecer problemas estruturais que comprometeram sua finalidade, determinados pelos recursos escassos e pela combinação perversa da falta de professores com superlotação das salas de aula. Nenhuma queda ou enxugamento de recursos pode justificar essa situação. Um país sem ciências humanas em constante desenvolvimento é um país cego sobre seu passado, seu presente e, sobretudo, sobre seu futuro.

O Brasil irreal de Temer

Não vamos nos deixar iludir: a nossa tímida recuperação econômica deve-se principalmente ao fato do banimento do PT do poder que deixou a classe empresarial e o povo em geral mais esperançosos e otimistas quanto ao futuro do país. Contribuem também para isso o afastamento da Dilma da presidência, a operação Lava Jato – que intimida os corruptos – e a perspectiva do fim da influência do PT na máquina pública. Portanto, ainda não podemos atribuir ao Temer e a sua equipe essa reação discreta da economia. Até agora, o presidente só gastou. Gasta bilhões com o aumento dos salários do servidores públicos e ameaça gastar – veja só! – muito dinheiro com a publicidade estatal no próximo ano.

Nesse pacote de bondades, o governo vai destinar R$ 800 mil à capacitação dos servidores da Secom. Analisando assim, friamente, parece uma quantia irrisória, mas não é. É o seu dinheiro, contribuinte, que vai ajudar o pessoal da secretaria de Comunicação a se qualificar, como se o órgão fosse uma escola de ensino profissionalizante. É assim, pingando um real aqui e outro acolá, que o governo perde a noção dos gastos. Afinal de contas quem paga por tudo isso é o idiota do brasileiro que vê seus impostos irem para o ralo no entra e sai de governo.

Temer precisa agir com mais rigor quanto aos gastos públicos. Com pulso e determinação para evitar escorregar nas armadilhas dos burocratas que derretem o dinheiro do contribuinte com a mesma frieza dos ar-condicionados de suas salas refrigeradas. Não conheço nenhum país do mundo que gaste tanto em publicidade oficial como o Brasil para alegria da mídia e das agências de publicidades, muitas internacionais, que se instalam por aqui de olho nas verbas públicas milionárias. O culto à personalidade é típico de déspotas de terceiro mundo que gastam somas milionárias para mostrar um país irreal.

O dinheiro da publicidade e dos cartões corporativos bem que poderia estar em outras rubricas para ajudar o país a sair da crise econômica e recuperar os empregos na faixa perigosa de mais de 11 milhões de desocupados. Limitar os gastos públicos que cresceram mais de 50% acima da inflação ao longo das duas últimas décadas, como quer Meirelles, não vai isoladamente resolver o problema do déficit fiscal, enquanto o governo não cortar na carne. E cortar na carne significa reduzir o número de comissionados, acabar com os cartões oficiais, reduzir as passagens aéreas dos servidores privilegiados, acabar com ministérios inúteis, auditar e fiscalizar todas as obras superfaturadas da administração petista, incentivar a indústria e o comércio e reduzir impostos para gerar mais emprego e renda.

Até agora o governo não mostrou austeridade para conter seus gastos. Não se sabe até hoje qual a economia gerada com o fim de alguns ministérios, não se conhece uma decisão ousada de Temer para colocar o país nos trilhos. O que existe de verdade é um oba-oba de reuniões políticas incansáveis para gerar factoides otimistas sobre o país. Ah, você há de dizer: ainda está cedo. Não, um bom administrador se conhece em 48 horas. Se ele não se mostrar eficiente nos primeiros dias, certamente caminhará à sombra da incompetência e da má gestão.

O Brasil pós-Dilma precisa mostrar a sua cara.

Lembrete

Não deixes portas entreabertas

Escancare-as.

Ou bata-as de vez.

Pelos vãos, brechas e fendas.

Passam apenas semiventosFlora Figueiredo

Escancare-as.

Ou bata-as de vez.

Pelos vãos, brechas e fendas.

Passam apenas semiventosFlora Figueiredo

R$ 1 bilhão por dia

A festa foi bonita. Mas, exceto por Munique-72 e Atlanta-96, marcados por ataques terroristas, o espetáculo olímpico é sempre bacana. O problema é o custo. E aqui fica difícil qualificar a Rio-16 de qualquer expressão mais leve do que aventura irresponsável.

Pelo quadro publicado na edição de ontem da Folha, a Olimpíada consumiu R$ 39 bilhões, dos quais R$ 17 bilhões são dinheiro público, que é o que nos diz respeito. Como foram 17 dias de eventos e competições, temos a bagatela de R$ 1 bilhão por dia. Esses são dados oficiais, então não será surpresa se ainda aparecerem mais alguns restos a pagar.

É claro que nem tudo é dinheiro jogado fora. Uma parte dos custos se refere a investimentos que ficam, como o Metrô, no qual a administração estadual colocou R$ 8,6 bilhões. A dificuldade aqui é que o governo fluminense, agora virtualmente falido, poderia ter feito uso mais sábio de tais recursos. O mesmo vale para outros legados. Será que eles eram mesmo prioridade?

Raciocínio semelhante pode ser feito para o desempenho esportivo. Como mostrou Roberto Dias na edição de ontem, o Brasil aumentou significativamente os investimentos públicos em esporte, que saltaram de R$ 2 bilhões no ciclo 2008-2012 para R$ 3,7 bilhões em 2012-16, para que obtivéssemos no Rio apenas duas medalhas a mais do que em Londres.

E, convenhamos, apoiar o alto rendimento para ganhar medalhas me parece um objetivo meio besta. Investimentos públicos em esporte deveriam estar voltados principalmente para dar condições para a população exercitar-se e motivá-la a fazê-lo, melhorando sua qualidade de vida e reduzindo as contas da saúde.

Não ignoro que organizar um evento como a Olimpíada traz ganhos difíceis de ponderar, como a melhora da autoestima nacional e da imagem externa do país. Custa-me crer, porém, que tais benefícios justifiquem o R$ 1 bilhão por dia.

Hélio Schwartsman

Pelo quadro publicado na edição de ontem da Folha, a Olimpíada consumiu R$ 39 bilhões, dos quais R$ 17 bilhões são dinheiro público, que é o que nos diz respeito. Como foram 17 dias de eventos e competições, temos a bagatela de R$ 1 bilhão por dia. Esses são dados oficiais, então não será surpresa se ainda aparecerem mais alguns restos a pagar.

É claro que nem tudo é dinheiro jogado fora. Uma parte dos custos se refere a investimentos que ficam, como o Metrô, no qual a administração estadual colocou R$ 8,6 bilhões. A dificuldade aqui é que o governo fluminense, agora virtualmente falido, poderia ter feito uso mais sábio de tais recursos. O mesmo vale para outros legados. Será que eles eram mesmo prioridade?

E, convenhamos, apoiar o alto rendimento para ganhar medalhas me parece um objetivo meio besta. Investimentos públicos em esporte deveriam estar voltados principalmente para dar condições para a população exercitar-se e motivá-la a fazê-lo, melhorando sua qualidade de vida e reduzindo as contas da saúde.

Não ignoro que organizar um evento como a Olimpíada traz ganhos difíceis de ponderar, como a melhora da autoestima nacional e da imagem externa do país. Custa-me crer, porém, que tais benefícios justifiquem o R$ 1 bilhão por dia.

Hélio Schwartsman

O lorotário da 'presidenta'

O comparecimento da presidente afastada, Dilma Rousseff, ao julgamento de seu impeachment foi agendado e ela tratou na semana passada com o presidente do Senado Federal, Renan Calheiros (PMDB-AL), do rito a ser adotado na sessão. Foi-lhe atribuída a intenção de reverter a crônica da condenação anunciada com um discurso capaz de constranger oito dentre os julgadores, que foram seus ministros, a votar por sua volta, depois de terem aprovado a pronúncia dela na votação anterior. Eles figuraram entre os 55 favoráveis a seu afastamento, e não entre os 21 que decidiram paralisar o processo, menos da metade dos 43 necessários (metade mais um).

O crítico severo poderá achar destemperado o gesto, o que condiz com seu temperamento tempestuoso. Mas é contrário a todas as leis da probabilidade e da lógica. Pois é Dilma a maior responsável pelo calvário que ela mesma, seu criador, Luiz Inácio Lula da Silva, e o Partido dos Trabalhadores (PT), de ambos, estão vivendo neste agosto de seu desgosto. Em março de 2014 o Estadão publicou documentos, até então inéditos, revelando que em 2006, quando era ministra da Casa Civil e presidente do Conselho de Administração da Petrobrás, ela aprovou a compra onerosa de 50% de uma refinaria da belga Astra Oil em Pasadena, no Texas (EUA). Divulgada a notícia, explicou a discutível decisão dizendo que só a apoiou por ter recebido “informações incompletas” de um parecer “técnica e juridicamente falho”. Sua primeira manifestação pública sobre o tema foi chamada, e com toda a razão, de “sincericídio”.

.jpg)

Pois às vésperas de se impor como candidata à reeleição presidencial, contrariando a vontade de Lula, responsável por sua eleição em 2010, Dilma acendeu o estopim de uma bomba que viria a explodir no colo de ambos, ao delatar e encalacrar o ex-diretor internacional da petroleira, Nestor Cerveró. Aí, este, como delator premiado na Operação Lava Jato, virou um algoz de que Lula e ela não se livraram e, ao que tudo indica, nunca se livrarão.

A expulsão de Lula do páreo provocou ressentimento nesse patrono de seus triunfos. Apesar de tudo, Dilma reelegeu-se. Mas isso complicou seu desempenho no cargo em quase todas as decisões importantes que tomou, ou deixou de tomar. Ela obteve 51,64% dos votos e Aécio Neves, do PSDB, 48,36%. A diferença foi de 3,4 milhões. Essa foi a menor margem de sufrágios em segundo turno desde a redemocratização. No entanto, ela reagiu como se tivesse obtido a votação total. Em contraste com a atitude educada do opositor, que a saudou pela vitória, afirmou: “Não acredito que essas eleições tenham dividido o País ao meio.” Assim, inaugurou uma falsa aritmética, na qual o mais sempre vale tudo.

Seu primeiro erro fatal, após empossada pela segunda vez, foi atender a seus espíritos santos de orelha Cid Gomes e Aloizio Mercadante Oliva, entrar na fria de enfrentar Eduardo Cunha e o PMDB do vice eleito com ela, Michel Temer, e apoiar Arlindo Chinaglia (PT-SP) na disputa pela presidência da Câmara. Perdeu no primeiro turno por larga maioria, na primeira de uma série de derrotas que, mesmo nas vezes em que teve apoio de menos de um terço, ela nunca aceitou.

Tentando corrigir esse erro, ela prometeu os votos do PT no Conselho de Ética da Casa para evitar a punição de Cunha, que, acusado de corrupção ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, mostrara força reduzindo a pó projetos do governo com “pautas-bomba”. Só que o PT lhe puxou o tapete, negou apoio ao desafeto e aprofundou o fosso que a separava do parceiro majoritário na base parlamentar. Cunha virou algoz, aceitando o processo de impeachment contra ela da lavra de um fundador do PT, Hélio Bicudo, do ex-ministro da Justiça do tucano Fernando Henrique Miguel Reale Júnior e da professora de Direito da USP Janaína Paschoal.

Nos 272 dias sob julgamento no Congresso – 160 no cargo e 112 dele afastada (se for mesmo impedida em 1.º de setembro) – ela atribuiu o dissabor à “vingança” de Cunha. Este, de fato, o abriu, mas não foi decisivo na maioria contra ela na comissão da Câmara (38 a 27), composta à feição dos interesses de sua defesa por intervenção do STF. Nem em mais quatro sessões: duas na comissão (15 a 5 e 14 a 5) e duas no plenário do Senado (55 a 22 e 59 a 21). E mais: mesmo tendo até agora logrado adiar sua cassação, o ex-presidente da Câmara não provou ter os votos de que precisa para manter o mandato.

Outra conta de seu lorotário é a do presidente em exercício, seu único sócio na chapa vencedora de 2014, com 54,5 milhões de votos. Temer tem o dever funcional, exigido pela Constituição, de assumir seu lugar, não merecendo, assim, as acusações que amiúde ela lhe faz de “traidor e golpista”.

Na dita “mensagem ao Senado Federal e ao povo brasileiro”, divulgada em palácio e na presença decorativa de repórteres, ela repetiu as lorotas de hábito. Pela primeira vez reconheceu ter cometido um “erro”. Este seria a escolha do vice e, em consequência, a aliança com o PMDB. Esqueceu-se de que sem esses aliados não teria sequer disputado o segundo turno em 2010 e 2014. Comprometeu-se ainda a adotar “as medidas necessárias à superação do impasse político que tantos prejuízos já causou ao povo”. Sem contar sequer com um terço do Senado e da Câmara, cujas decisões têm sido referendadas pelo STF, contudo, a única medida que ela poderá tomar será imitar Fernando Collor, atualmente seu prestativo serviçal, e renunciar. Para tanto, contudo, a Nação não aceita pacto de nenhuma espécie, seja a imunidade penal pessoal, seja outro privilégio. Não tem, muito menos, como convocar plebiscito para eleger quem cumpriria o resto do mandato, se a ele renunciar.

Só lhe restará, então, voltar ao merecido ostracismo, do qual não deveria ter sido retirada, e responder pelos vários crimes de que é acusada – e nega.

O crítico severo poderá achar destemperado o gesto, o que condiz com seu temperamento tempestuoso. Mas é contrário a todas as leis da probabilidade e da lógica. Pois é Dilma a maior responsável pelo calvário que ela mesma, seu criador, Luiz Inácio Lula da Silva, e o Partido dos Trabalhadores (PT), de ambos, estão vivendo neste agosto de seu desgosto. Em março de 2014 o Estadão publicou documentos, até então inéditos, revelando que em 2006, quando era ministra da Casa Civil e presidente do Conselho de Administração da Petrobrás, ela aprovou a compra onerosa de 50% de uma refinaria da belga Astra Oil em Pasadena, no Texas (EUA). Divulgada a notícia, explicou a discutível decisão dizendo que só a apoiou por ter recebido “informações incompletas” de um parecer “técnica e juridicamente falho”. Sua primeira manifestação pública sobre o tema foi chamada, e com toda a razão, de “sincericídio”.

.jpg)

A expulsão de Lula do páreo provocou ressentimento nesse patrono de seus triunfos. Apesar de tudo, Dilma reelegeu-se. Mas isso complicou seu desempenho no cargo em quase todas as decisões importantes que tomou, ou deixou de tomar. Ela obteve 51,64% dos votos e Aécio Neves, do PSDB, 48,36%. A diferença foi de 3,4 milhões. Essa foi a menor margem de sufrágios em segundo turno desde a redemocratização. No entanto, ela reagiu como se tivesse obtido a votação total. Em contraste com a atitude educada do opositor, que a saudou pela vitória, afirmou: “Não acredito que essas eleições tenham dividido o País ao meio.” Assim, inaugurou uma falsa aritmética, na qual o mais sempre vale tudo.

Seu primeiro erro fatal, após empossada pela segunda vez, foi atender a seus espíritos santos de orelha Cid Gomes e Aloizio Mercadante Oliva, entrar na fria de enfrentar Eduardo Cunha e o PMDB do vice eleito com ela, Michel Temer, e apoiar Arlindo Chinaglia (PT-SP) na disputa pela presidência da Câmara. Perdeu no primeiro turno por larga maioria, na primeira de uma série de derrotas que, mesmo nas vezes em que teve apoio de menos de um terço, ela nunca aceitou.

Tentando corrigir esse erro, ela prometeu os votos do PT no Conselho de Ética da Casa para evitar a punição de Cunha, que, acusado de corrupção ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot, mostrara força reduzindo a pó projetos do governo com “pautas-bomba”. Só que o PT lhe puxou o tapete, negou apoio ao desafeto e aprofundou o fosso que a separava do parceiro majoritário na base parlamentar. Cunha virou algoz, aceitando o processo de impeachment contra ela da lavra de um fundador do PT, Hélio Bicudo, do ex-ministro da Justiça do tucano Fernando Henrique Miguel Reale Júnior e da professora de Direito da USP Janaína Paschoal.

Nos 272 dias sob julgamento no Congresso – 160 no cargo e 112 dele afastada (se for mesmo impedida em 1.º de setembro) – ela atribuiu o dissabor à “vingança” de Cunha. Este, de fato, o abriu, mas não foi decisivo na maioria contra ela na comissão da Câmara (38 a 27), composta à feição dos interesses de sua defesa por intervenção do STF. Nem em mais quatro sessões: duas na comissão (15 a 5 e 14 a 5) e duas no plenário do Senado (55 a 22 e 59 a 21). E mais: mesmo tendo até agora logrado adiar sua cassação, o ex-presidente da Câmara não provou ter os votos de que precisa para manter o mandato.

Outra conta de seu lorotário é a do presidente em exercício, seu único sócio na chapa vencedora de 2014, com 54,5 milhões de votos. Temer tem o dever funcional, exigido pela Constituição, de assumir seu lugar, não merecendo, assim, as acusações que amiúde ela lhe faz de “traidor e golpista”.

Na dita “mensagem ao Senado Federal e ao povo brasileiro”, divulgada em palácio e na presença decorativa de repórteres, ela repetiu as lorotas de hábito. Pela primeira vez reconheceu ter cometido um “erro”. Este seria a escolha do vice e, em consequência, a aliança com o PMDB. Esqueceu-se de que sem esses aliados não teria sequer disputado o segundo turno em 2010 e 2014. Comprometeu-se ainda a adotar “as medidas necessárias à superação do impasse político que tantos prejuízos já causou ao povo”. Sem contar sequer com um terço do Senado e da Câmara, cujas decisões têm sido referendadas pelo STF, contudo, a única medida que ela poderá tomar será imitar Fernando Collor, atualmente seu prestativo serviçal, e renunciar. Para tanto, contudo, a Nação não aceita pacto de nenhuma espécie, seja a imunidade penal pessoal, seja outro privilégio. Não tem, muito menos, como convocar plebiscito para eleger quem cumpriria o resto do mandato, se a ele renunciar.

Só lhe restará, então, voltar ao merecido ostracismo, do qual não deveria ter sido retirada, e responder pelos vários crimes de que é acusada – e nega.

Olimpíada não traz legado para saúde de cidade-sede

A Olimpíada incentiva a prática esportiva, mas o estímulo dura pouco e não traz benefícios de longo prazo para os níveis de atividade física da população da cidade-sede. O legado dos Jogos para saúde seria, assim, "inexistente".

A avaliação é de Pedro Curi Hallal, pesquisador brasileiro e professor de Escola Superior de Educação Física da UFPEL (Universidade Federal de Pelotas), no Rio Grande do Sul.

"Apesar de as pessoas se sentirem motivadas a fazer um esporte por causa da Olimpíada, não há evidência científica de que o evento aumente os níveis de atividade física da população da cidade-sede a longo prazo, diz ele à BBC Brasil.

"Mas os Jogos são um momento ideal para se falar sobre a prática esportiva", ressalva.

Hallal foi um dos autores de uma série de artigos analisando o progresso na atividade física da população mundial no último ciclo olímpico ─ período de quatro anos entre os Jogos. O estudo, que contou com especialistas de todo o mundo, foi publicado em uma das mais prestigiadas revistas científicas do mundo, a Lancet.

Uma das principais conclusões é de que o sedentarismo custou à economia mundial entre US$ 67,5 bilhões a US$ 145,2 bilhões (R$ 215,8 bilhões a R$ 464,1 bilhões) só em 2013. No Brasil, o custo foi de US$ 2 bilhões (R$ 6,4 bilhões).

Na pesquisa, Hallal e outros especialistas citam um levantamento realizado pelo australiano Adrian Bauman, da Escola de Saúde Pública da Universidade de Sydney.

Bauman analisou os Jogos Olímpicos de Verão e de Inverno a partir da Olimpíada de Sydney, em 2000, e descobriu que não houve "efeitos significativos" nos níveis de atividade física das populações das cidades-sede.

Na Inglaterra, palco da Olimpíada anterior, o legado de Londres 2012 para a prática de esportes ainda é tema de debate local: o mais recente levantamento da organização Sport England, de junho, mostra aumento no número de pessoas com 16 anos ou mais que praticam esporte ao menos uma vez por semana.

Mas esse número teve altas e baixas desde 2012, a ponto de, no ano passado, o governo prometer rever sua política de estímulos ao esporte, segundo o jornal The Guardian. Uma das maiores preocupações era com uma tendência de queda da prática esportiva entre as classes econômicas mais desfavorecidas.

Como a Olimpíada do Rio acabou recentemente, ainda não houve tempo para verificar se o impacto será semelhante aos observados nas demais Olimpíadas. Mas Hallal acredita que a tendência deve se manter ─ e explica as razões.

"Durante a Olimpíada, as pessoas com certeza se sentem motivadas e estimuladas a experimentar um esporte. O meu filho de sete anos, por exemplo, ficou impressionado com o desempenho do Usain Bolt (velocista jamaicano) e me pediu para levá-lo a uma pista de atletismo e cronometrar seu tempo", diz ele.

"O problema é que o nível de atividade física das pessoas no seu cotidiano é determinado por uma série de fatores que são muito mais complexos do que a simples vontade de praticar um esporte", acrescenta.

"Transformar as instalações olímpicas em espaços públicos não garante o uso. É preciso um investimento contínuo em promoção da saúde e do esporte", defende.

Segundo reportagem do jornal Folha de S. Paulo, a adaptação completa do Parque Olímpico como legado deve durar "dois anos".

De acordo com a Prefeitura do Rio, o Complexo Esportivo de Deodoro, onde foram realizadas algumas competições ─ como canoagem, hipismo e hóquei ─ terá uma utilização mista. O Parque Radical, por exemplo, vai se tornar uma área pública de lazer.

Além disso, o Estádio Aquático se transformará em dois ginásios, que serão instalados em áreas onde não há opção para práticas de esporte atualmente.

A avaliação é de Pedro Curi Hallal, pesquisador brasileiro e professor de Escola Superior de Educação Física da UFPEL (Universidade Federal de Pelotas), no Rio Grande do Sul.

"Mas os Jogos são um momento ideal para se falar sobre a prática esportiva", ressalva.

Uma das principais conclusões é de que o sedentarismo custou à economia mundial entre US$ 67,5 bilhões a US$ 145,2 bilhões (R$ 215,8 bilhões a R$ 464,1 bilhões) só em 2013. No Brasil, o custo foi de US$ 2 bilhões (R$ 6,4 bilhões).

Na pesquisa, Hallal e outros especialistas citam um levantamento realizado pelo australiano Adrian Bauman, da Escola de Saúde Pública da Universidade de Sydney.

Bauman analisou os Jogos Olímpicos de Verão e de Inverno a partir da Olimpíada de Sydney, em 2000, e descobriu que não houve "efeitos significativos" nos níveis de atividade física das populações das cidades-sede.

Na Inglaterra, palco da Olimpíada anterior, o legado de Londres 2012 para a prática de esportes ainda é tema de debate local: o mais recente levantamento da organização Sport England, de junho, mostra aumento no número de pessoas com 16 anos ou mais que praticam esporte ao menos uma vez por semana.

Mas esse número teve altas e baixas desde 2012, a ponto de, no ano passado, o governo prometer rever sua política de estímulos ao esporte, segundo o jornal The Guardian. Uma das maiores preocupações era com uma tendência de queda da prática esportiva entre as classes econômicas mais desfavorecidas.

Como a Olimpíada do Rio acabou recentemente, ainda não houve tempo para verificar se o impacto será semelhante aos observados nas demais Olimpíadas. Mas Hallal acredita que a tendência deve se manter ─ e explica as razões.

"Durante a Olimpíada, as pessoas com certeza se sentem motivadas e estimuladas a experimentar um esporte. O meu filho de sete anos, por exemplo, ficou impressionado com o desempenho do Usain Bolt (velocista jamaicano) e me pediu para levá-lo a uma pista de atletismo e cronometrar seu tempo", diz ele.

"O problema é que o nível de atividade física das pessoas no seu cotidiano é determinado por uma série de fatores que são muito mais complexos do que a simples vontade de praticar um esporte", acrescenta.

"Transformar as instalações olímpicas em espaços públicos não garante o uso. É preciso um investimento contínuo em promoção da saúde e do esporte", defende.

Segundo reportagem do jornal Folha de S. Paulo, a adaptação completa do Parque Olímpico como legado deve durar "dois anos".

De acordo com a Prefeitura do Rio, o Complexo Esportivo de Deodoro, onde foram realizadas algumas competições ─ como canoagem, hipismo e hóquei ─ terá uma utilização mista. O Parque Radical, por exemplo, vai se tornar uma área pública de lazer.

Além disso, o Estádio Aquático se transformará em dois ginásios, que serão instalados em áreas onde não há opção para práticas de esporte atualmente.

Assinar:

Comentários (Atom)