terça-feira, 15 de abril de 2025

O caso de ver para não crer

Sempre se achou que é preciso ver para crer. Mas Engels, o brilhante parceiro de Marx, ponderava que em ciência a visão como prova definitiva é apenas uma suposição do empirismo radical, pois relações abstratas como na geometria ou na matemática são formalmente comprobatórias. Na vida prática, a tendência, exceto na vida religiosa, é acreditar no que se vê, porque o predomínio das noções comuns impõe ideias adequadas à realidade imediata.

E quando se vê e não crê? Disso a vida pública brasileira passou a dar exemplos alarmantes para o senso comum. É o fato da tentativa de golpe de Estado, motivo para que pela primeira vez na história do país um ex-presidente da República, militares e ex-militares da mais alta patente tenham sido indiciados como réus pelo Supremo Tribunal Federal.

À medida que a anestesia política de setores ponderáveis da população vai perdendo efeito, vibram pensamentos e queimam as palavras atinentes à gravidade do ocorrido. No entanto, é largo o espectro dos que se recusam a crer no que veem. Algo como o caso extremo do juiz que zera um processo por excesso de provas.

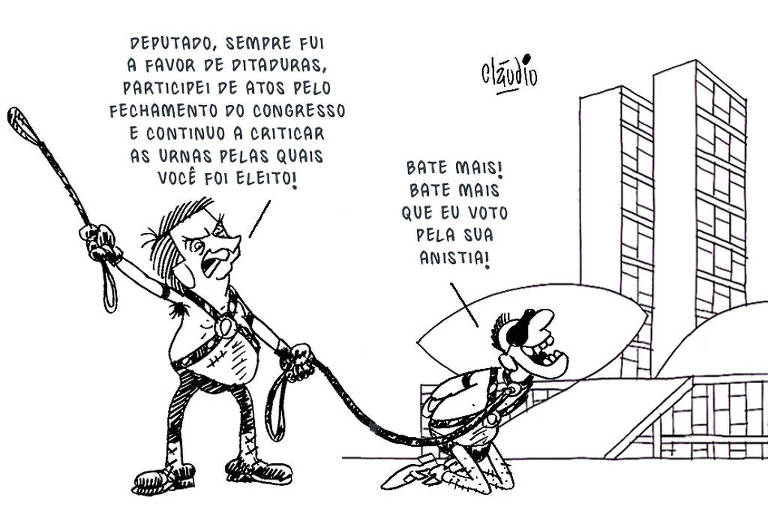

Num primeiro plano, avultam a Câmara dos Deputados e o Senado. Da Câmara não há muito o que se esperar, tão heterogênea é a sua composição em termos de idade, educação política e compromisso com o que ainda resta de vinculação ideológico-partidária. O segundo, a se julgar pelo nome romano ("senatus", conselho dos mais velhos) sempre inspirava algum respeito pela suposição de senioridade política.

Resguardados uns poucos nomes, porém, acabou a seriedade. Há quem enxergue Cristo trepado na goiabeira, quem veja a depredação no 8/1 (danos orçados em R$ 50 milhões) como um piquenique de idosos aloprados, quem não reconheça a evidência boçal da tentativa de golpe. Um tipo de cegueira em que, no presente, só se enxergam dejetos do passado.

"Bem-aventurados os que não viram e creram", disse Jesus aos discípulos (João, 20:9). E os que não querem ver para não crer? Dirão ser esse um direito de cada um. Senão, uma excentricidade, que traz de volta um episódio da adolescência. Numa família tradicional, o velho patriarca recusava-se a ver televisão, então novidade cara, convicto de que não era verdadeira a transmissão da imagem. Denunciava o que lhe parecia fraude. Ante a insistência de um parente para que assistisse a uma fala de Jânio Quadros, ameaçou: "Mais uma asneira dessas e eu vou empunhar o meu bacamarte!"

Mas deputados, senadores e membros ditos razoáveis da sociedade civil não têm o direito de não ver dois fatos: primeiro, a trama dolosa nos escalões do poder, comprovada em atas e atos, para um golpe político que previa assassinatos das mais altas autoridades e, em segundo, a manipulação das massas com efeitos violentos de manada. Gado tresmalhado continua sendo aboiado em favor da impunidade. Só que não é caso de anistia. Se foi culposa, isto é, sem dolo, a delinquência de ignorantes como bucha de canhão golpista, a prova diferencial cabe só a advogados e juízes. Para bem ver, basta um pouco de lucidez.

Muniz Sodré

E quando se vê e não crê? Disso a vida pública brasileira passou a dar exemplos alarmantes para o senso comum. É o fato da tentativa de golpe de Estado, motivo para que pela primeira vez na história do país um ex-presidente da República, militares e ex-militares da mais alta patente tenham sido indiciados como réus pelo Supremo Tribunal Federal.

À medida que a anestesia política de setores ponderáveis da população vai perdendo efeito, vibram pensamentos e queimam as palavras atinentes à gravidade do ocorrido. No entanto, é largo o espectro dos que se recusam a crer no que veem. Algo como o caso extremo do juiz que zera um processo por excesso de provas.

Num primeiro plano, avultam a Câmara dos Deputados e o Senado. Da Câmara não há muito o que se esperar, tão heterogênea é a sua composição em termos de idade, educação política e compromisso com o que ainda resta de vinculação ideológico-partidária. O segundo, a se julgar pelo nome romano ("senatus", conselho dos mais velhos) sempre inspirava algum respeito pela suposição de senioridade política.

Resguardados uns poucos nomes, porém, acabou a seriedade. Há quem enxergue Cristo trepado na goiabeira, quem veja a depredação no 8/1 (danos orçados em R$ 50 milhões) como um piquenique de idosos aloprados, quem não reconheça a evidência boçal da tentativa de golpe. Um tipo de cegueira em que, no presente, só se enxergam dejetos do passado.

"Bem-aventurados os que não viram e creram", disse Jesus aos discípulos (João, 20:9). E os que não querem ver para não crer? Dirão ser esse um direito de cada um. Senão, uma excentricidade, que traz de volta um episódio da adolescência. Numa família tradicional, o velho patriarca recusava-se a ver televisão, então novidade cara, convicto de que não era verdadeira a transmissão da imagem. Denunciava o que lhe parecia fraude. Ante a insistência de um parente para que assistisse a uma fala de Jânio Quadros, ameaçou: "Mais uma asneira dessas e eu vou empunhar o meu bacamarte!"

Mas deputados, senadores e membros ditos razoáveis da sociedade civil não têm o direito de não ver dois fatos: primeiro, a trama dolosa nos escalões do poder, comprovada em atas e atos, para um golpe político que previa assassinatos das mais altas autoridades e, em segundo, a manipulação das massas com efeitos violentos de manada. Gado tresmalhado continua sendo aboiado em favor da impunidade. Só que não é caso de anistia. Se foi culposa, isto é, sem dolo, a delinquência de ignorantes como bucha de canhão golpista, a prova diferencial cabe só a advogados e juízes. Para bem ver, basta um pouco de lucidez.

Muniz Sodré

Faça-lhe justiça!

Deus ilumine cada um dos 513 deputados e 81 senadores em seus votos. Se, com nossas decisões, pavimentamos a nossa eternidade, esse voto tem um peso capital.

Jair Bolsonaro

Ofensiva de Trump contra universidades de ponta

Desde que voltou à Casa Branca, Donald Trump tem colocado em risco a pesquisa universitária nos Estados Unidos por meio do bloqueio de financiamentos e de interferência na gestão de algumas das mais importantes instituições acadêmicas do mundo.

Com um Congresso submisso, controlado pelo Partido Republicano, e uma Suprema Corte dominada por conservadores, o presidente americano não tem tido dificuldade em cumprir sua promessa de campanha de recuperar as instituições educacionais americanas do que ele chama de "esquerda radical".

O governo Trump tem determinado nas últimas semanas a suspensão de centenas de milhares de dólares em financiamentos de diversas instituições de ensino superior, incluindo Harvard, Columbia, Princeton, Johns Hopkins e Universidade da Pensilvânia, e ameaçou ir além caso essas instituições insistam numa suposta "postura antissemita". Na visão da atual administração, isso inclui ações que questionem o governo de Israel, como acolher manifestações estudantis contra a guerra em Gaza.

O governo Trump mandou investigar cerca de 100 instituições de ensino superior por discriminação e antissemitismo. Algumas delas conseguiram recorrer na Justiça contra sanções mas, de forma geral, elas estão se curvando às pressões, já que não podem prescindir dos recursos federais.

Segundo levantamento da agência de notícias Associated Press, essas universidades, juntas, receberam 33 bilhões de dólares (R$ 188,4 bilhões) entre 2022 e 2023, o que representa, em média, 13% de seus orçamentos.

A Universidade de Harvard foi a primeira a se recusar a cumprir as exigências da Casa Branca, como acabar com programas de inclusão e diversidade que, segundo o governo Trump, "alimentam o assédio antissemita". Nesta segunda-feira (14/04), o Departamento de Educação anunciou, por isso, o congelamento de 2,3 bilhões de dólares em subsídios e contratos para a instituição.

Em uma carta enviada a Harvard, o governo americano havia exigido reformas amplas na administração da universidade, a adoção de políticas de admissão e contratação "baseadas em mérito", além da realização de uma auditoria com estudantes, professores e dirigentes.

O presidente de Harvard, Alan Garber, acusou as exigências de Washington de violar os direitos garantidos pela Primeira Emenda da Constituição dos EUA – que garante as liberdades fundamentais, em particular a liberdade de expressão.

"Nenhum governo – independentemente do partido que estiver no poder – deve ditar o que universidades privadas podem ensinar, quem podem admitir ou contratar, e quais áreas de estudo e pesquisa podem seguir", escreveu Garber em uma carta.

Considerada a universidade com mais recursos do mundo, Harvard é acusada pela força-tarefa federal contra antissemitismo de não proteger seus estudantes judeus e de promover "ideologias divisórias através da livre pesquisa". Por conta disso, o órgão havia ameaçado cortar 9 bilhões de dólares (R$ 51,4 bilhões) da Harvard em contratos e subsídios federais.

A Universidade de Princeton foi punida com a suspensão de bolsas de pesquisa no valor de 210 milhões de dólares (R$ 1,1 bilhão). A medida afeta dezenas de projetos que recebiam verbas federais vinculados ao Departamento de Energia, à Nasa (agência espacial americana) e ao Departamento de Defesa.

O reitor da instituição, Christopher Eisgruber, descreveu as ações de Trump como a maior ameaça às universidades americanas em décadas. "Estamos comprometidos em combater o antissemitismo e todas as formas de discriminação e cooperaremos com o governo nesse esforço. Princeton também defenderá vigorosamente a liberdade acadêmica e os direitos ao devido processo desta universidade", disse Eisgruber em comunicado.

Columbia, epicentro dos protestos estudantis pró-palestinos que se alastraram pelos Estados Unidos no ano passado, foi uma das primeiras afetadas pela atual ofensiva. No início de março, o governo determinou o corte de 400 milhões de dólares (R$ 2,3 bilhões) à universidade. A partir de então, a instituição anunciou reformas institucionais, como regras mais rígidas para protestos em seus campi e maior vigilância sobre departamentos de estudos do Oriente Médio.

A Universidade Johns Hopkins, um dos principais centros de pesquisa científica do país, perdeu 800 milhões de dólares (R$ 4,5 bilhões) em financiamento. Segundo o governo, a instituição deveria rever sua postura em relação aos protestos em seu campus e garantir que alunos e professores respeitem as diretrizes do governo sobre antissemitismo e apoio a movimentos considerados vinculados ao Hamas. Como consequência, a universidade anunciou a demissão de mais de 2 mil funcionários.

As medidas do governo Trump têm sido comparadas às adotadas durante a Guerra do Vietnã ( de 1955 a 1976), período em que as universidades consideradas centros de ativismo antiguerra enfrentavam cortes de verbas federais. Professores que expressavam posições críticas ao governo, sobretudo durante a presidência de Richard Nixon, corriam o risco de perder financiamentos para pesquisas e até seus empregos por serem considerados antiamericanos ou comunistas.

No entanto, analistas avaliam que nenhum governo fez uso tão intensivo de ordens executivas– ações unilaterais do presidente – para atacar a oposição ao seu governo e ao de aliados. "Ordens executivas nunca foram concebidas para visar especificamente indivíduos ou atores não governamentais com propósitos de retaliação ou vingança", afirmou à Reuters o advogado Mark Zaid.

Suas ações têm despertado críticas até de aliados. "Ele [Trump] traçou essas amplas linhas de batalha, seja contra pessoas que ele acredita terem tentado arruiná-lo pessoalmente, seja contra aqueles que, em sua visão, tentaram destruir a civilização ocidental", afirma o estrategista republicano Scott Jennings. "Tudo o que ele disse que faria na campanha, ele está fazendo."

Manifestantes, incluindo alguns grupos judaicos, argumentam que o governo Trump erra ao equiparar as críticas à campanha militar de Israel em Gaza e a defesa dos direitos palestinos a antissemitismo e apoio ao grupo terrorista Hamas.

Essa pressão recai não só sobre instituições, mas também sobre estudantes, com prisões, perseguições e ameaças de deportação. É o caso da doutoranda turca Rumeysa Ozturk, que foi levada à força sob custódia por agentes federais em plena luz do dia, perto de sua casa em Massachusetts, e teve seu visto revogado.

Um ano atrás, ela assinou um artigo de opinião no jornal estudantil da Universidade Tufts, onde estuda, defendendo que a instituição deixasse de investir em empresas com vínculos com Israel em reconhecimento ao "genocídio palestino". Não está claro se esse foi o motivo da detenção, já que ela não estava diretamente envolvida em protestos. O governo fala em apoio de Ozturk ao Hamas.

Outro símbolo da repressão do governo americano nas universidades é Mahmoud Khalil, ativista palestino e aluno de pós-graduação de Columbia, detido em 8 de março em seu apartamento universitário em Manhattan. Khalil corre o risco de ser deportado, mesmo tendo green card e sendo casado com uma cidadã americana – que estava grávida de oito meses na época de sua prisão.

"Esta é a primeira prisão de muitas que virão", disse Trump em sua plataforma de rede social Truth Social à época, acusado de ser um "estudante radical a favor do Hamas".

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou ter revogado mais de 300 vistos de estudantes dentro da atual ofensiva do governo.

Entre os temas "proibidos" pela administração Trump estão ainda questões de diversidade, meio ambiente e direitos humanos.

Um dos exemplos mais emblemáticos dessa perseguição à qual o governo chama de "guerra cultural" foi a suspensão de 175 milhões de dólares (quase R$ 1 bilhão) para a Universidade da Pensilvânia devido a políticas esportivas para atletas transgênero.

No centro do caso está a nadadora Lia Thomas, que fez história ao se tornar a primeira mulher trans a vencer o campeonato universitário americano de natação feminina, competindo pela universidade. Sua vitória gerou uma onda de discussões e críticas, especialmente entre aqueles que acreditam que atletas transgênero têm uma vantagem injusta sobre mulheres cisgênero em competições esportivas.

O governo Trump alegou que a universidade não estava aderindo a políticas que o governo considerava necessárias para garantir a "equidade" no esporte feminino.

Sofia Fernandes

Com um Congresso submisso, controlado pelo Partido Republicano, e uma Suprema Corte dominada por conservadores, o presidente americano não tem tido dificuldade em cumprir sua promessa de campanha de recuperar as instituições educacionais americanas do que ele chama de "esquerda radical".

O governo Trump tem determinado nas últimas semanas a suspensão de centenas de milhares de dólares em financiamentos de diversas instituições de ensino superior, incluindo Harvard, Columbia, Princeton, Johns Hopkins e Universidade da Pensilvânia, e ameaçou ir além caso essas instituições insistam numa suposta "postura antissemita". Na visão da atual administração, isso inclui ações que questionem o governo de Israel, como acolher manifestações estudantis contra a guerra em Gaza.

O governo Trump mandou investigar cerca de 100 instituições de ensino superior por discriminação e antissemitismo. Algumas delas conseguiram recorrer na Justiça contra sanções mas, de forma geral, elas estão se curvando às pressões, já que não podem prescindir dos recursos federais.

Segundo levantamento da agência de notícias Associated Press, essas universidades, juntas, receberam 33 bilhões de dólares (R$ 188,4 bilhões) entre 2022 e 2023, o que representa, em média, 13% de seus orçamentos.

A Universidade de Harvard foi a primeira a se recusar a cumprir as exigências da Casa Branca, como acabar com programas de inclusão e diversidade que, segundo o governo Trump, "alimentam o assédio antissemita". Nesta segunda-feira (14/04), o Departamento de Educação anunciou, por isso, o congelamento de 2,3 bilhões de dólares em subsídios e contratos para a instituição.

Em uma carta enviada a Harvard, o governo americano havia exigido reformas amplas na administração da universidade, a adoção de políticas de admissão e contratação "baseadas em mérito", além da realização de uma auditoria com estudantes, professores e dirigentes.

O presidente de Harvard, Alan Garber, acusou as exigências de Washington de violar os direitos garantidos pela Primeira Emenda da Constituição dos EUA – que garante as liberdades fundamentais, em particular a liberdade de expressão.

"Nenhum governo – independentemente do partido que estiver no poder – deve ditar o que universidades privadas podem ensinar, quem podem admitir ou contratar, e quais áreas de estudo e pesquisa podem seguir", escreveu Garber em uma carta.

Considerada a universidade com mais recursos do mundo, Harvard é acusada pela força-tarefa federal contra antissemitismo de não proteger seus estudantes judeus e de promover "ideologias divisórias através da livre pesquisa". Por conta disso, o órgão havia ameaçado cortar 9 bilhões de dólares (R$ 51,4 bilhões) da Harvard em contratos e subsídios federais.

A Universidade de Princeton foi punida com a suspensão de bolsas de pesquisa no valor de 210 milhões de dólares (R$ 1,1 bilhão). A medida afeta dezenas de projetos que recebiam verbas federais vinculados ao Departamento de Energia, à Nasa (agência espacial americana) e ao Departamento de Defesa.

O reitor da instituição, Christopher Eisgruber, descreveu as ações de Trump como a maior ameaça às universidades americanas em décadas. "Estamos comprometidos em combater o antissemitismo e todas as formas de discriminação e cooperaremos com o governo nesse esforço. Princeton também defenderá vigorosamente a liberdade acadêmica e os direitos ao devido processo desta universidade", disse Eisgruber em comunicado.

Columbia, epicentro dos protestos estudantis pró-palestinos que se alastraram pelos Estados Unidos no ano passado, foi uma das primeiras afetadas pela atual ofensiva. No início de março, o governo determinou o corte de 400 milhões de dólares (R$ 2,3 bilhões) à universidade. A partir de então, a instituição anunciou reformas institucionais, como regras mais rígidas para protestos em seus campi e maior vigilância sobre departamentos de estudos do Oriente Médio.

A Universidade Johns Hopkins, um dos principais centros de pesquisa científica do país, perdeu 800 milhões de dólares (R$ 4,5 bilhões) em financiamento. Segundo o governo, a instituição deveria rever sua postura em relação aos protestos em seu campus e garantir que alunos e professores respeitem as diretrizes do governo sobre antissemitismo e apoio a movimentos considerados vinculados ao Hamas. Como consequência, a universidade anunciou a demissão de mais de 2 mil funcionários.

As medidas do governo Trump têm sido comparadas às adotadas durante a Guerra do Vietnã ( de 1955 a 1976), período em que as universidades consideradas centros de ativismo antiguerra enfrentavam cortes de verbas federais. Professores que expressavam posições críticas ao governo, sobretudo durante a presidência de Richard Nixon, corriam o risco de perder financiamentos para pesquisas e até seus empregos por serem considerados antiamericanos ou comunistas.

No entanto, analistas avaliam que nenhum governo fez uso tão intensivo de ordens executivas– ações unilaterais do presidente – para atacar a oposição ao seu governo e ao de aliados. "Ordens executivas nunca foram concebidas para visar especificamente indivíduos ou atores não governamentais com propósitos de retaliação ou vingança", afirmou à Reuters o advogado Mark Zaid.

Suas ações têm despertado críticas até de aliados. "Ele [Trump] traçou essas amplas linhas de batalha, seja contra pessoas que ele acredita terem tentado arruiná-lo pessoalmente, seja contra aqueles que, em sua visão, tentaram destruir a civilização ocidental", afirma o estrategista republicano Scott Jennings. "Tudo o que ele disse que faria na campanha, ele está fazendo."

Manifestantes, incluindo alguns grupos judaicos, argumentam que o governo Trump erra ao equiparar as críticas à campanha militar de Israel em Gaza e a defesa dos direitos palestinos a antissemitismo e apoio ao grupo terrorista Hamas.

Essa pressão recai não só sobre instituições, mas também sobre estudantes, com prisões, perseguições e ameaças de deportação. É o caso da doutoranda turca Rumeysa Ozturk, que foi levada à força sob custódia por agentes federais em plena luz do dia, perto de sua casa em Massachusetts, e teve seu visto revogado.

Um ano atrás, ela assinou um artigo de opinião no jornal estudantil da Universidade Tufts, onde estuda, defendendo que a instituição deixasse de investir em empresas com vínculos com Israel em reconhecimento ao "genocídio palestino". Não está claro se esse foi o motivo da detenção, já que ela não estava diretamente envolvida em protestos. O governo fala em apoio de Ozturk ao Hamas.

Outro símbolo da repressão do governo americano nas universidades é Mahmoud Khalil, ativista palestino e aluno de pós-graduação de Columbia, detido em 8 de março em seu apartamento universitário em Manhattan. Khalil corre o risco de ser deportado, mesmo tendo green card e sendo casado com uma cidadã americana – que estava grávida de oito meses na época de sua prisão.

"Esta é a primeira prisão de muitas que virão", disse Trump em sua plataforma de rede social Truth Social à época, acusado de ser um "estudante radical a favor do Hamas".

O secretário de Estado americano, Marco Rubio, afirmou ter revogado mais de 300 vistos de estudantes dentro da atual ofensiva do governo.

Entre os temas "proibidos" pela administração Trump estão ainda questões de diversidade, meio ambiente e direitos humanos.

Um dos exemplos mais emblemáticos dessa perseguição à qual o governo chama de "guerra cultural" foi a suspensão de 175 milhões de dólares (quase R$ 1 bilhão) para a Universidade da Pensilvânia devido a políticas esportivas para atletas transgênero.

No centro do caso está a nadadora Lia Thomas, que fez história ao se tornar a primeira mulher trans a vencer o campeonato universitário americano de natação feminina, competindo pela universidade. Sua vitória gerou uma onda de discussões e críticas, especialmente entre aqueles que acreditam que atletas transgênero têm uma vantagem injusta sobre mulheres cisgênero em competições esportivas.

O governo Trump alegou que a universidade não estava aderindo a políticas que o governo considerava necessárias para garantir a "equidade" no esporte feminino.

Sofia Fernandes

Ditadura deixou o país falido

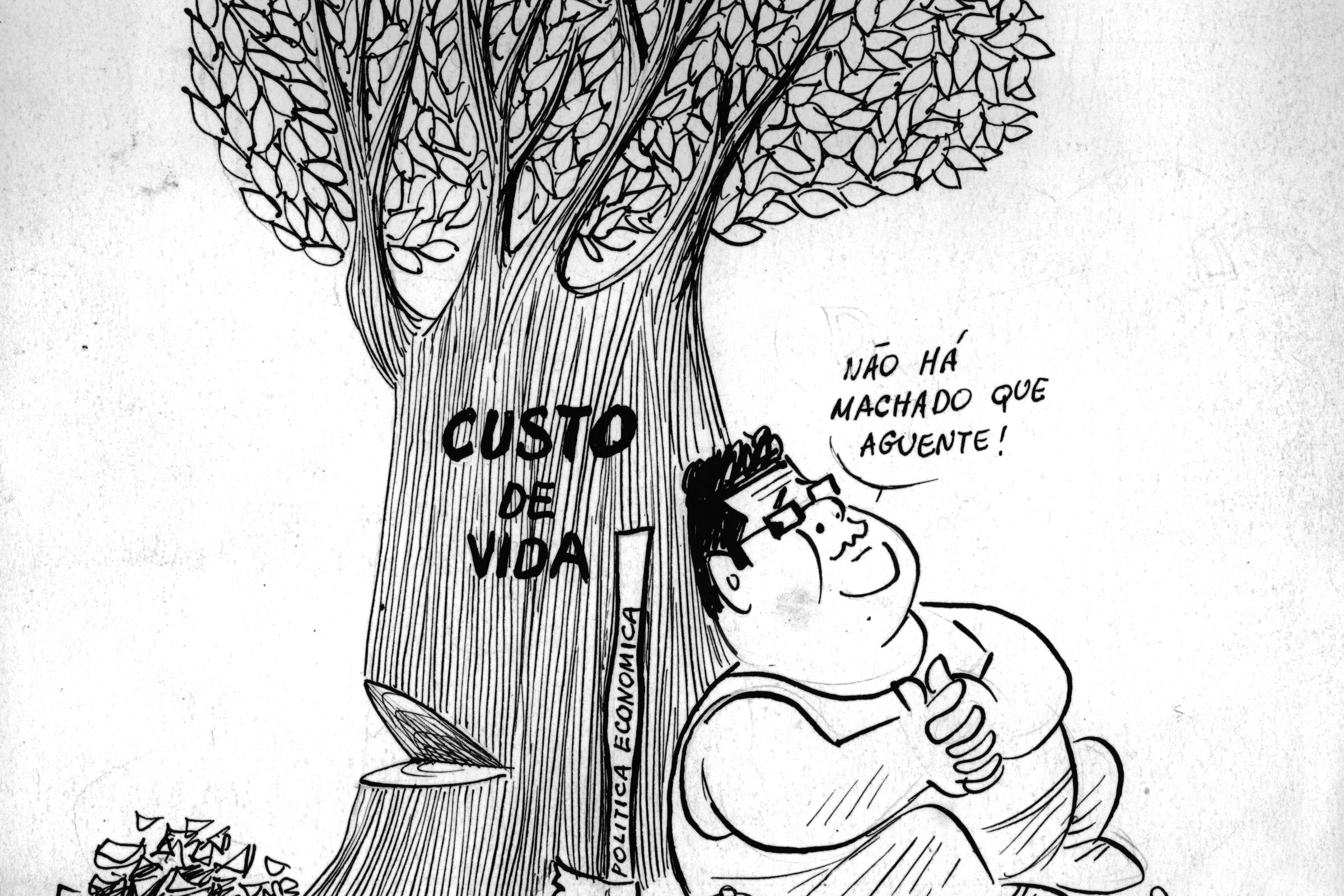

Eu já cansei de ouvir de todo tipo de pessoa a frase “No tempo da ditadura era melhor”, para na sequência, ouvir as justificativas de que “havia mais respeito”, “havia mais segurança”. Mas, quando pergunto sobre economia, os ombros dizem que não sabem ou a memória não se lembra. Pois é. Parece que a anistia além de política, foi econômica. Os militares entregaram um país falido.

Crise econômica, contexto internacional, cenário político interno. A democracia seria um sonho se o governo dos militares não estivesse tão enfraquecido. Nem o medo dos comunistas emocionava mais. Fica para uma outra vez descobrir por que ficou tatuado no imaginário o milagre econômico ao invés do salto dívida externa, o arrocho, os empréstimos no FMI e a inflação galopante. A gente lembra da inflação do Sarney, os planos econômicos posteriores e acha que aquilo surgiu do nada?

Alguns economistas dizem que o milagre foi um modelo insustentável. Mais que isso, irresponsável. Entre 1968 e 1973 o país cresceu de 11% ao ano em média, era um canteiro de grandes obras e expansão industrial, tudo às custas do aumento da dívida externa e da estagnação dos salários. A Crise do Petróleo entornou o caldo e exigiu ajustes, que não foram feitos.

Em 1964 a dívida externa brasileira era de US$ 3 bilhões. Em 1985, alcançou US$ 95,5 bilhões. O país se transformou no maior devedor do mundo em proporção ao PIB. A inflação rondou os 20% entre 1968 e 1973, chegou a 211% em 1983. A balança comercial acumulava déficits sucessivos. A retração da economia era comprovada pelo PIB, que teve uma queda 4,4% em 1981 e 2,9% em 1983. Os militares não tinham um dado positivo para apresentar à população ou ao mercado.

Em 1982, o país quase declarou moratória. O México havia quebrado em agosto desse ano. Os bancos estrangeiros pararam de rolar a dívida brasileira e as reservas de dólares estavam em colapso. Os militares tiveram que fazer um empréstimo de US$ 4,4 bilhões com o FMI. Em troca, a receita recessiva que se conhece: corte de gastos públicos, aumento de impostos., desvalorização da moeda.

Se houve um índice que cresceu no período de exceção foi a concentração de renda. O 1% mais rico ampliou sua fatia da renda nacional de 12% para 17%, enquanto 48% da população vivia abaixo da linha da pobreza em 1973. Era a ideia de “fazer o bolo crescer, para depois dividi-lo” de Delfim Neto, estabilizar a economia antes de promover a distribuição de riqueza, o que a economista Maria Conceição Tavares chamava de falácia.

Crise econômica, contexto internacional, cenário político interno. A democracia seria um sonho se o governo dos militares não estivesse tão enfraquecido. Nem o medo dos comunistas emocionava mais. Fica para uma outra vez descobrir por que ficou tatuado no imaginário o milagre econômico ao invés do salto dívida externa, o arrocho, os empréstimos no FMI e a inflação galopante. A gente lembra da inflação do Sarney, os planos econômicos posteriores e acha que aquilo surgiu do nada?

Alguns economistas dizem que o milagre foi um modelo insustentável. Mais que isso, irresponsável. Entre 1968 e 1973 o país cresceu de 11% ao ano em média, era um canteiro de grandes obras e expansão industrial, tudo às custas do aumento da dívida externa e da estagnação dos salários. A Crise do Petróleo entornou o caldo e exigiu ajustes, que não foram feitos.

Em 1964 a dívida externa brasileira era de US$ 3 bilhões. Em 1985, alcançou US$ 95,5 bilhões. O país se transformou no maior devedor do mundo em proporção ao PIB. A inflação rondou os 20% entre 1968 e 1973, chegou a 211% em 1983. A balança comercial acumulava déficits sucessivos. A retração da economia era comprovada pelo PIB, que teve uma queda 4,4% em 1981 e 2,9% em 1983. Os militares não tinham um dado positivo para apresentar à população ou ao mercado.

Em 1982, o país quase declarou moratória. O México havia quebrado em agosto desse ano. Os bancos estrangeiros pararam de rolar a dívida brasileira e as reservas de dólares estavam em colapso. Os militares tiveram que fazer um empréstimo de US$ 4,4 bilhões com o FMI. Em troca, a receita recessiva que se conhece: corte de gastos públicos, aumento de impostos., desvalorização da moeda.

Se houve um índice que cresceu no período de exceção foi a concentração de renda. O 1% mais rico ampliou sua fatia da renda nacional de 12% para 17%, enquanto 48% da população vivia abaixo da linha da pobreza em 1973. Era a ideia de “fazer o bolo crescer, para depois dividi-lo” de Delfim Neto, estabilizar a economia antes de promover a distribuição de riqueza, o que a economista Maria Conceição Tavares chamava de falácia.

Contra argumentos, não há fatos

Fãs que somos do Iluminismo, gostamos de imaginar a História como um processo pelo qual a razão e a ciência avançam paulatina, mas irresistivelmente. Ao fazê-lo, vão banindo os preconceitos e as superstições que colonizam as mentes das pessoas, num jogo que culminará na emancipação da humanidade.

Isso, é claro, nunca passou de "wishful thinking". O homem não é nem nunca será um ser perfeitamente racional, e a própria razão tem seus limites. Não obstante, nos últimos dois séculos, obtivemos grandes conquistas civilizatórias baseadas em avanços científicos e filosóficos. Reduzimos drasticamente a mortalidade infantil e reconhecemos a existência de direitos humanos universais, para dar apenas dois exemplos.

E isso não ocorreu porque a maioria das pessoas se converteu ao Iluminismo. Já comentei aqui o ótimo livro de Jonathan Rauch ("The Constitution of Knowledge") em que ele mostra que, demograficamente, não chegamos nem mesmo a um consenso sobre quais são os fatos que precisamos considerar.

Dois terços dos americanos acreditam que anjos e demônios atuam no mundo; 75% creem em fenômenos paranormais; e 20% pensam que o Sol gira em torno da Terra. Num tributo à paranoia, um terço julga que o governo age em conluio com a indústria farmacêutica para esconder "curas naturais" que existem para o câncer.

Conhecimento e democracia avançavam apesar de ideias como essas estarem bem enraizadas nas mentes das pessoas. Mas não é tão grave. Não precisamos que haja unanimidade em torno de quais são os fatos que devem ser levados em conta, mas apenas que uma elite de políticos, cientistas e outros detentores de postos-chave estejam de acordo sobre o método para estabelecê-los.

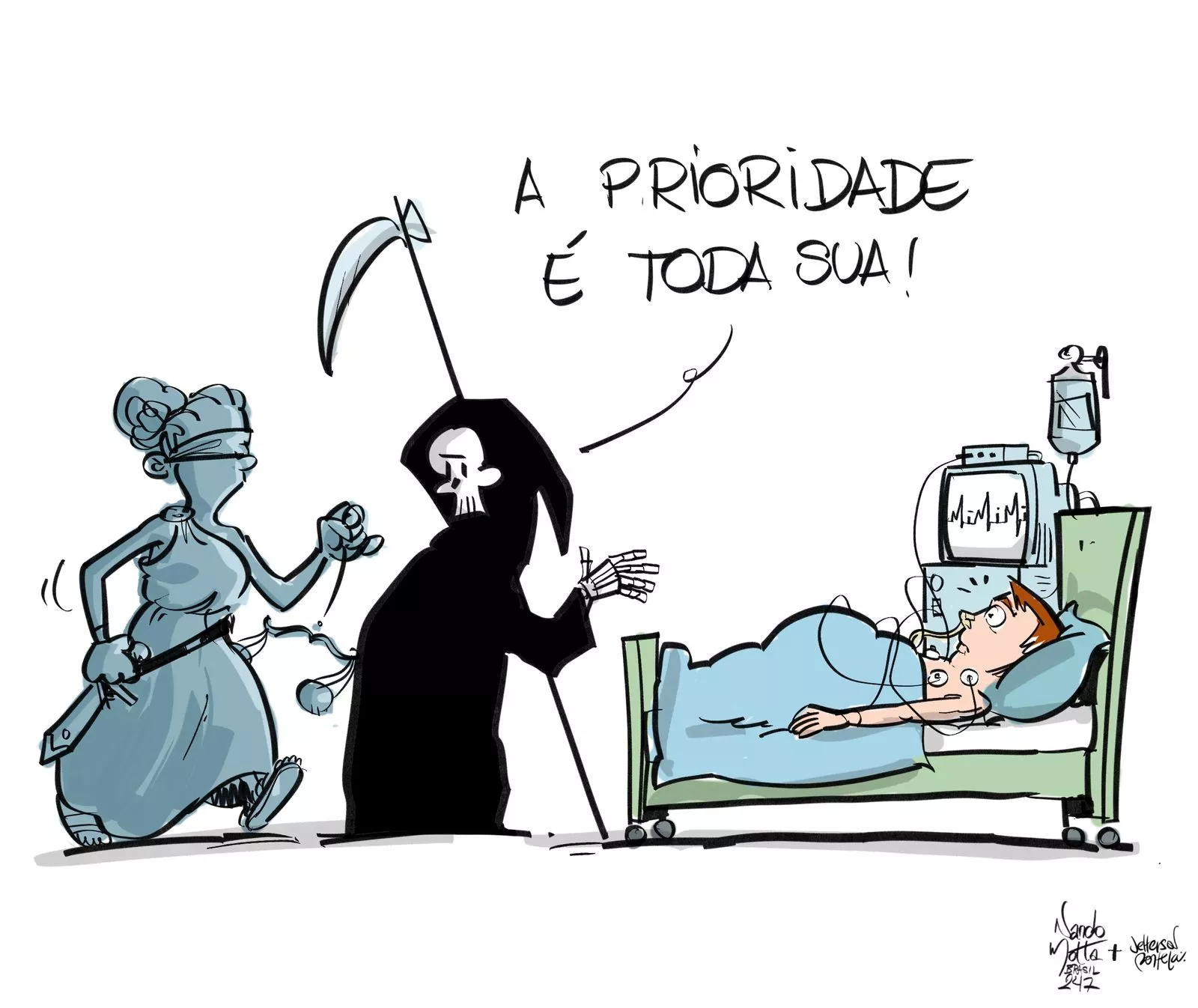

O que preocupa neste segundo mandato de Donald Trump é que chegaram a esses postos-chave pessoas que rejeitam o método para reconhecer fatos. O novo secretário de Saúde, por exemplo, faz parte dos 33% que creem no complô para esconder as curas naturais, além de ser contra vacinas.

Isso, é claro, nunca passou de "wishful thinking". O homem não é nem nunca será um ser perfeitamente racional, e a própria razão tem seus limites. Não obstante, nos últimos dois séculos, obtivemos grandes conquistas civilizatórias baseadas em avanços científicos e filosóficos. Reduzimos drasticamente a mortalidade infantil e reconhecemos a existência de direitos humanos universais, para dar apenas dois exemplos.

Dois terços dos americanos acreditam que anjos e demônios atuam no mundo; 75% creem em fenômenos paranormais; e 20% pensam que o Sol gira em torno da Terra. Num tributo à paranoia, um terço julga que o governo age em conluio com a indústria farmacêutica para esconder "curas naturais" que existem para o câncer.

Conhecimento e democracia avançavam apesar de ideias como essas estarem bem enraizadas nas mentes das pessoas. Mas não é tão grave. Não precisamos que haja unanimidade em torno de quais são os fatos que devem ser levados em conta, mas apenas que uma elite de políticos, cientistas e outros detentores de postos-chave estejam de acordo sobre o método para estabelecê-los.

O que preocupa neste segundo mandato de Donald Trump é que chegaram a esses postos-chave pessoas que rejeitam o método para reconhecer fatos. O novo secretário de Saúde, por exemplo, faz parte dos 33% que creem no complô para esconder as curas naturais, além de ser contra vacinas.

Inúmeros americanos próximos da aposentadoria ficarão próximos do pânico

Na semana passada, a Apple perdeu US$ 770 bilhões em valor de mercado. É consideravelmente mais do que vale a Tesla. Pegue todas as ações da Tesla, seja capaz de vender todas essas ações ao mesmo tempo pelo valor cobrado no momento do fechamento desta coluna, e dá mais ou menos isso. Uns US$ 640 bilhões. A Visa, operadora de cartões de crédito, está avaliada pelo mercado em algo próximo de US$ 610 bilhões. Essa dinheirama não é pouco. Valer mais que US$ 600 bilhões quer dizer estar entre as 20 maiores companhias de capital aberto nos Estados Unidos. Até a semana passada, a ação da Apple era considerada estável, segura. Investimento conservador para padrões americanos. Donald Trump, com suas tarifas, a fez sangrar.

Aposentadoria, nos Estados Unidos, é responsabilidade individual. Cada indivíduo pode abrir uma conta-corrente de tipo específico, a 401(k), e mensalmente passar para ela um percentual do salário. Esse valor, até um teto que varia de acordo com a idade do contribuinte, é isento de imposto de renda. É o contribuinte que decide como investir esse dinheiro. Todo americano tem parte de sua aposentadoria investida em Wall Street. É da natureza americana que os cidadãos tenham o hábito de investir suas economias no futuro das empresas americanas. Está entre as forças do país. O tombo gigante da Apple, que perdeu 23% do valor entre os dias 2 e 8 de abril, foi refletido em cada poupança voltada para a aposentadoria em todo o país.

Não foi só a Apple que viu dinheiro virar pó. Num país onde o futuro de cada cidadão está atrelado ao valor das empresas, a loucura de Trump custa muito para todos. Só ficam de fora os tão pobres que não conseguem acumular para o futuro.

Não foi à toa que Trump voltou atrás e isentou parcialmente smartphones, computadores e apetrechos digitais em geral. Foi porque a bomba cresceu rápido e explodiria em sua mão. Ainda assim, o imposto de importação saltou de nada para 20%. Não ser 110%, como a Casa Branca estabelecera até a sexta-feira passada, é pouco consolo.

A briga só está começando. Trump ainda não entendeu o tamanho do problema que criou. Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia, anunciou que começou a estudar tarifas sobre serviços digitais americanos. Pois é. Na Casa Branca só fazem conta incluindo coisas que pegamos. Querem, num cálculo infantil, ter certeza de que cada país, individualmente, compre mais coisas dos Estados Unidos do que vende para os Estados Unidos. Só que um terço das exportações americanas não se pega com as mãos. São serviços.

Von der Leyen é uma política conservadora alemã para lá de experiente. Serviu como ministra num dos governos mais frios, pacientes e precisos que a Europa viu desde a unificação — aquele comandado por Angela Merkel. Seu último cargo foi como ministra da Defesa. O trabalho era lidar com gente tipo Vladimir Putin. A Europa taxar serviços quer dizer o seguinte: a publicidade vendida por Meta e Google sentirá. E pode sentir muito pesado. Publicidade na Europa corresponde a 25% do que fatura a Meta e a 30% do que vende a Alphabet, holding do Google. Se os Estados Unidos continuarem jogando pesado, e a Europa retrucar, algo que ainda não fez no nível dos chineses, outras duas gigantes americanas sentirão o baque. Feio. Isso quer dizer que inúmeros americanos próximos da aposentadoria ficarão próximos do pânico.

Um pedaço grande do Vale do Silício fez uma aposta: que, ao apoiar a Presidência de Donald Trump, teriam em Washington um parceiro para enfrentar a regulação do mercado digital no exterior. Esperavam que a Casa Branca pusesse todo o peso do Estado americano para forçar União Europeia, Austrália, Canadá, América Latina a não enfrentar as big techs. Ora, a China não quer enfrentar as big techs. A Apple sozinha representa, dentro da China, uma cadeia que pode chegar a algo como 3 milhões de empregos. (A conta é de Patrick McGee, autor de um livro por lançar chamado “Apple in China”.) Mas a União Europeia quer. E Trump parece facilitar o trabalho em vez de dificultá-lo. À medida que a UE avança, outros a copiarão. Se ficará mais caro exportar para os Estados Unidos, por que não fazer um troco nas costas do Vale do Silício?

Ainda não acabou.

Aposentadoria, nos Estados Unidos, é responsabilidade individual. Cada indivíduo pode abrir uma conta-corrente de tipo específico, a 401(k), e mensalmente passar para ela um percentual do salário. Esse valor, até um teto que varia de acordo com a idade do contribuinte, é isento de imposto de renda. É o contribuinte que decide como investir esse dinheiro. Todo americano tem parte de sua aposentadoria investida em Wall Street. É da natureza americana que os cidadãos tenham o hábito de investir suas economias no futuro das empresas americanas. Está entre as forças do país. O tombo gigante da Apple, que perdeu 23% do valor entre os dias 2 e 8 de abril, foi refletido em cada poupança voltada para a aposentadoria em todo o país.

Não foi só a Apple que viu dinheiro virar pó. Num país onde o futuro de cada cidadão está atrelado ao valor das empresas, a loucura de Trump custa muito para todos. Só ficam de fora os tão pobres que não conseguem acumular para o futuro.

Não foi à toa que Trump voltou atrás e isentou parcialmente smartphones, computadores e apetrechos digitais em geral. Foi porque a bomba cresceu rápido e explodiria em sua mão. Ainda assim, o imposto de importação saltou de nada para 20%. Não ser 110%, como a Casa Branca estabelecera até a sexta-feira passada, é pouco consolo.

A briga só está começando. Trump ainda não entendeu o tamanho do problema que criou. Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia, anunciou que começou a estudar tarifas sobre serviços digitais americanos. Pois é. Na Casa Branca só fazem conta incluindo coisas que pegamos. Querem, num cálculo infantil, ter certeza de que cada país, individualmente, compre mais coisas dos Estados Unidos do que vende para os Estados Unidos. Só que um terço das exportações americanas não se pega com as mãos. São serviços.

Von der Leyen é uma política conservadora alemã para lá de experiente. Serviu como ministra num dos governos mais frios, pacientes e precisos que a Europa viu desde a unificação — aquele comandado por Angela Merkel. Seu último cargo foi como ministra da Defesa. O trabalho era lidar com gente tipo Vladimir Putin. A Europa taxar serviços quer dizer o seguinte: a publicidade vendida por Meta e Google sentirá. E pode sentir muito pesado. Publicidade na Europa corresponde a 25% do que fatura a Meta e a 30% do que vende a Alphabet, holding do Google. Se os Estados Unidos continuarem jogando pesado, e a Europa retrucar, algo que ainda não fez no nível dos chineses, outras duas gigantes americanas sentirão o baque. Feio. Isso quer dizer que inúmeros americanos próximos da aposentadoria ficarão próximos do pânico.

Um pedaço grande do Vale do Silício fez uma aposta: que, ao apoiar a Presidência de Donald Trump, teriam em Washington um parceiro para enfrentar a regulação do mercado digital no exterior. Esperavam que a Casa Branca pusesse todo o peso do Estado americano para forçar União Europeia, Austrália, Canadá, América Latina a não enfrentar as big techs. Ora, a China não quer enfrentar as big techs. A Apple sozinha representa, dentro da China, uma cadeia que pode chegar a algo como 3 milhões de empregos. (A conta é de Patrick McGee, autor de um livro por lançar chamado “Apple in China”.) Mas a União Europeia quer. E Trump parece facilitar o trabalho em vez de dificultá-lo. À medida que a UE avança, outros a copiarão. Se ficará mais caro exportar para os Estados Unidos, por que não fazer um troco nas costas do Vale do Silício?

Ainda não acabou.

Assinar:

Comentários (Atom)