sábado, 16 de agosto de 2025

Os pascácios se divertem

O mundo enlouquece de quando em quando. O Brasil não fica atrás. Também tem seus acessos de loucura, mais ou menos sincrônicos com os problemas que afetam o grande vizinho do norte. Os norte-americanos viveram o desastre da queda da Bolsa de Valores de Nova Iorque em 1929, o que aqui correspondeu à Revolução de Trinta, depois que os mecanismos oficiais fracassaram em remediar os problemas daquela época difícil. Nos momentos anteriores à Segunda Guerra Mundial, surgiu no país o movimento integralista, que reuniu milhares de correligionários, vestidos de camisa verde, com o sygma, desenhado na manga da camisa. Eles desfilavam por grandes cidades do país, anunciando a vitória, em breve, do nazismo na Europa e das novas forças políticas no Brasil.

Falar em integralismo hoje é pesquisar na história. Ninguém gosta de lembrar que o padre Helder Câmara foi integralista, entre outros muitos conhecidos. E até Vinicius de Moraes, que se transformaria em poeta e seresteiro, teve seu chamego com a doutrina autoritária estimulada por nazistas, fascistas e empresários poderosos da época. O integralismo prosperou sob o comando de Plínio Salgado, paulista de São Bento do Sapucaí, cujo prestígio não se combinava com sua figura. Ele era baixinho, olhos tristes, orelhudo e bigode estilo escova de dentes. No palanque, contudo, era o arrebatador das massas, o líder, o grande orador. “Se a geração velha não soube acreditar em coisa alguma e sucumbiu no pântano dos imediatismos, a nova geração saberá crer! E, se isto é loucura, bendita a loucura sagrada que salva as pátrias do bom senso que as destrói, enxovalha e avilta!”

Por ação natural da política, surgiu a Aliança Nacional Libertadora, em 1935, uma espécie de frente ampla que se contrapunha à ascensão do nazismo. A ANL era composta por socialistas, comunistas, tenentistas, sindicalistas, liberais, reformistas, sociais democratas, marxistas teóricos e antifascistas, além de políticos rompidos com o caudilhismo de Getúlio Vargas. Seus adeptos conseguiram fazer o movimento crescer muito em todo o país. Em uma de suas grandes assembleias, o estudante Carlos Frederico Werneck de Lacerda, 21 anos, lançou o nome de Luiz Carlos Prestes para comandar o movimento. Prestes estava exilado em Moscou desde 1931. Não poderia estar presente no movimento. Mas seu nome foi aclamado. Seria a garantia de que a ANL atuava em todo o território nacional e era conhecida dentro e fora do país.

Getúlio Vargas extinguiu, por decreto, os dois movimentos. Implantou uma ditadura feroz que iria perdurar até 1945, quando terminou a Segunda Guerra. Ao longo desse período ainda ocorreu o levante dentro das Forças Armadas que ganhou do poderoso homem de imprensa, Assis Chateaubriand, criador dos Diários Associados, a designação de Intentona Comunista. Seus principais líderes foram presos, inclusive Prestes, que estava escondido numa casa no Méier, rua Honório 279, no dia 6 de março de 1936. Ele foi levado para a Polícia Central, na rua da Relação, onde iniciaria um longo período de prisão. Sua companheira, Olga Benário, foi para a Casa da Detenção, no Estácio. Nunca mais se viram. Ela morreu em campo de concentração na Alemanha.

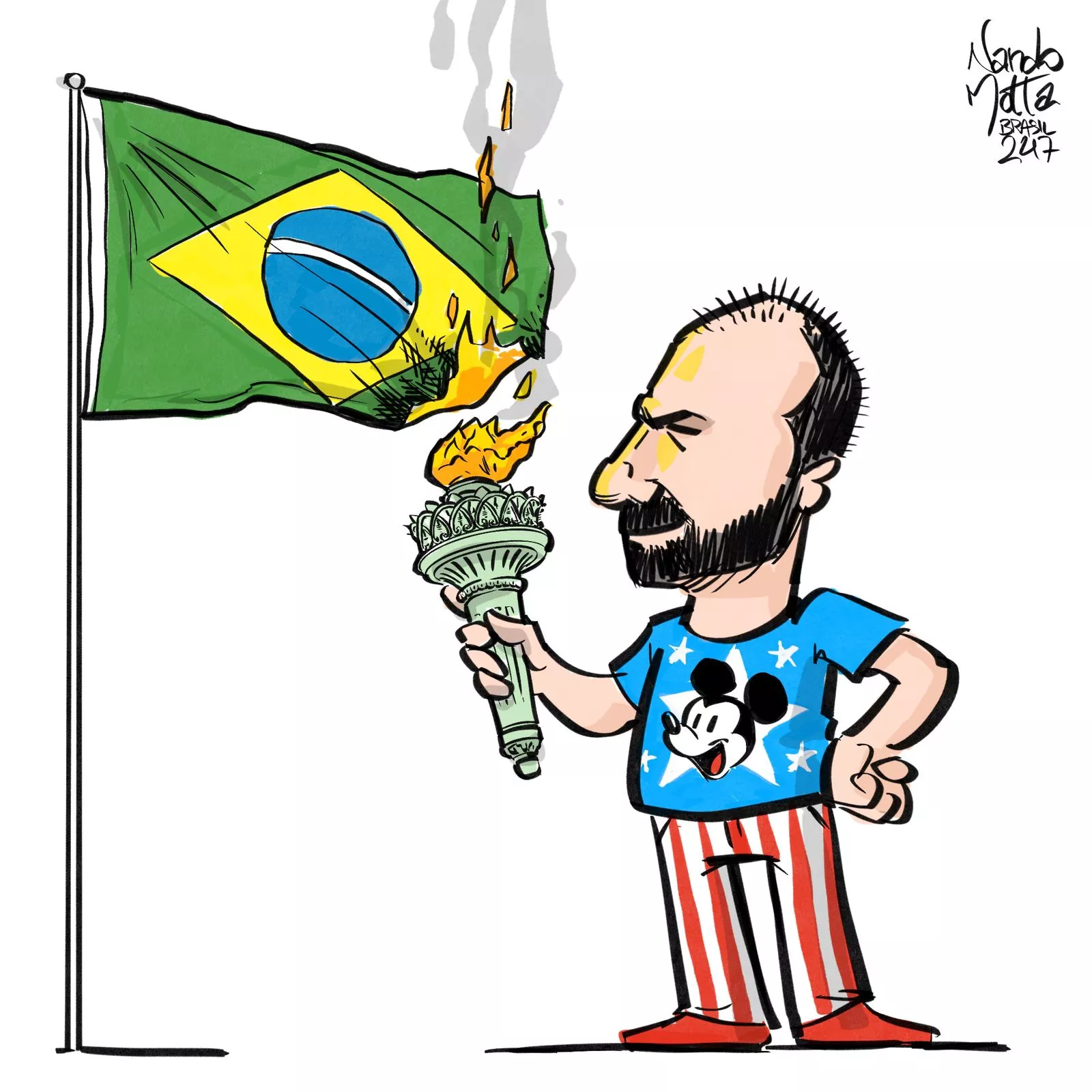

O bolsonarismo representa a repetição da história, sem qualquer grandeza. Nele não há sequer o brilho dos grandes discursos, das citações surpreendentes ou da gesticulação teatral. Tudo é muito raso. É a iniciativa dos pascácios, dos idiotas que se levantam de tempos em tempos ao sul do Equador em nome de alguma narrativa razoável. Nos anos trinta, contudo, ninguém teve a audácia de tramar contra o país no exterior. Havia espiões nazistas no Brasil, ou políticos favoráveis às ações de Berlim, mas não há registros de pessoa que se passou para o adversário com objetivo de prejudicar seu país. Essa é a novidade. Os meninos Bolsonaro trabalham contra o país na suposta defesa de seu papai, que, como está largamente comprovado, conspirou contra as instituições nacionais.

O tempo vai solucionar essas questões, embora o governo brasileiro, em especial o ministro Fernando Haddad, relute em reconhecer a tensão entre Brasília e Washington e ainda tente negociar o inegociável, neste momento. Buscar alternativas nos mercados dos países com os quais o Brasil mantém boa relação é a melhor solução para a emergência do momento. Não há como dialogar com um presidente dos Estados Unidos que entende ser o Brasil um país comunista, onde se exerce uma feroz ditadura. Muito diferente da Coreia do Norte e de El Salvador, dois países democráticos, segundo o Departamento de Estado. A sabedoria é deixar o tempo passar. Ele se encarrega de recolocar os temas nos seus devidos lugares. Os extremismos perdem sempre.

Quem quiser saber mais sobre o Brasil dos anos trinta e quarenta, precisa ler o delicioso Trincheira tropical, a Segunda Guerra Mundial no Rio, de Ruy Castro.

Falar em integralismo hoje é pesquisar na história. Ninguém gosta de lembrar que o padre Helder Câmara foi integralista, entre outros muitos conhecidos. E até Vinicius de Moraes, que se transformaria em poeta e seresteiro, teve seu chamego com a doutrina autoritária estimulada por nazistas, fascistas e empresários poderosos da época. O integralismo prosperou sob o comando de Plínio Salgado, paulista de São Bento do Sapucaí, cujo prestígio não se combinava com sua figura. Ele era baixinho, olhos tristes, orelhudo e bigode estilo escova de dentes. No palanque, contudo, era o arrebatador das massas, o líder, o grande orador. “Se a geração velha não soube acreditar em coisa alguma e sucumbiu no pântano dos imediatismos, a nova geração saberá crer! E, se isto é loucura, bendita a loucura sagrada que salva as pátrias do bom senso que as destrói, enxovalha e avilta!”

Por ação natural da política, surgiu a Aliança Nacional Libertadora, em 1935, uma espécie de frente ampla que se contrapunha à ascensão do nazismo. A ANL era composta por socialistas, comunistas, tenentistas, sindicalistas, liberais, reformistas, sociais democratas, marxistas teóricos e antifascistas, além de políticos rompidos com o caudilhismo de Getúlio Vargas. Seus adeptos conseguiram fazer o movimento crescer muito em todo o país. Em uma de suas grandes assembleias, o estudante Carlos Frederico Werneck de Lacerda, 21 anos, lançou o nome de Luiz Carlos Prestes para comandar o movimento. Prestes estava exilado em Moscou desde 1931. Não poderia estar presente no movimento. Mas seu nome foi aclamado. Seria a garantia de que a ANL atuava em todo o território nacional e era conhecida dentro e fora do país.

Getúlio Vargas extinguiu, por decreto, os dois movimentos. Implantou uma ditadura feroz que iria perdurar até 1945, quando terminou a Segunda Guerra. Ao longo desse período ainda ocorreu o levante dentro das Forças Armadas que ganhou do poderoso homem de imprensa, Assis Chateaubriand, criador dos Diários Associados, a designação de Intentona Comunista. Seus principais líderes foram presos, inclusive Prestes, que estava escondido numa casa no Méier, rua Honório 279, no dia 6 de março de 1936. Ele foi levado para a Polícia Central, na rua da Relação, onde iniciaria um longo período de prisão. Sua companheira, Olga Benário, foi para a Casa da Detenção, no Estácio. Nunca mais se viram. Ela morreu em campo de concentração na Alemanha.

O bolsonarismo representa a repetição da história, sem qualquer grandeza. Nele não há sequer o brilho dos grandes discursos, das citações surpreendentes ou da gesticulação teatral. Tudo é muito raso. É a iniciativa dos pascácios, dos idiotas que se levantam de tempos em tempos ao sul do Equador em nome de alguma narrativa razoável. Nos anos trinta, contudo, ninguém teve a audácia de tramar contra o país no exterior. Havia espiões nazistas no Brasil, ou políticos favoráveis às ações de Berlim, mas não há registros de pessoa que se passou para o adversário com objetivo de prejudicar seu país. Essa é a novidade. Os meninos Bolsonaro trabalham contra o país na suposta defesa de seu papai, que, como está largamente comprovado, conspirou contra as instituições nacionais.

O tempo vai solucionar essas questões, embora o governo brasileiro, em especial o ministro Fernando Haddad, relute em reconhecer a tensão entre Brasília e Washington e ainda tente negociar o inegociável, neste momento. Buscar alternativas nos mercados dos países com os quais o Brasil mantém boa relação é a melhor solução para a emergência do momento. Não há como dialogar com um presidente dos Estados Unidos que entende ser o Brasil um país comunista, onde se exerce uma feroz ditadura. Muito diferente da Coreia do Norte e de El Salvador, dois países democráticos, segundo o Departamento de Estado. A sabedoria é deixar o tempo passar. Ele se encarrega de recolocar os temas nos seus devidos lugares. Os extremismos perdem sempre.

Quem quiser saber mais sobre o Brasil dos anos trinta e quarenta, precisa ler o delicioso Trincheira tropical, a Segunda Guerra Mundial no Rio, de Ruy Castro.

A continuidade do golpe

Todo o cenário do processo político indica que o golpe continua. O atrevido envolvimento direto de Trump e da diplomacia americana na soberania brasileira indica que a direita quinta-coluna bolsonarista não está a fim de abrir mão do retorno ao poder para ficar.

Fica claro que está em andamento um novo desenho da geopolítica de hegemonia americana. A de uma América debilitada pelo declínio do capitalismo americano numa circunstância de transformação no capitalismo internacional.

O capital não tem pátria e menos ainda com o notável fortalecimento da economia chinesa e, de vários modos, a unidade e diversidade do capitalismo europeu.

Transformações econômicas e políticas impensáveis na época de Marx e mais recentemente na Guerra Fria fragilizam os EUA e propõem perigosos dilemas para um país como o Brasil.

Não teria passado pela cabeça de ninguém que um poderoso Partido Comunista, como o chinês, se transformasse no patrono de capitalismo que desafiasse a maior potência econômica e militar do mundo.

No entanto, o lugar do capitalismo na construção do socialismo está muito claro na obra de Marx e de Engels. O socialismo não é o antagônico do capitalismo. Como radical oposição de confronto ele é insuficiente.

Ele só é viável como realização do capitalismo e superação de suas contradições e irracionalidades. As que indicam a carência histórica de um sistema político que corresponda a essa carência do capital.

Aparentemente, a China montou um sistema de gestão socialista das irracionalidades sociais do capitalismo. A China não se mete nas particularidades políticas e históricas dos outros. Durante a ditadura militar neonazista de Pinochet, os chineses mantiveram relações diplomáticas com o governo chileno.

Eles gostam de observar os efeitos corrosivos das contradições econômicas e suas decorrências políticas. Eles não padecem da impaciência pelos ganhos ilimitados do capital.

O que fascinou Marx no capitalismo foi que nele se gestava um modo de produção que ampliava significativamente a produção de bens, a modernização da economia que tornaria possível a modernização da política e a modernização social. A superação das diferenças sociais geradas pelo desenvolvimento desigual do capital.

Até porque sua obra ficou inconclusa, Marx não avaliou na devida abrangência a diversidade das contradições próprias do capitalismo. Não avaliou seus herdeiros reducionistas e materialistas da interpretação marxista vulgar e até mesmo antidialética. O obscurecimento da reprodução ampliada do capital como reprodução ampliada das contradições sociais. E as decorrentes técnicas sociais de bloqueio da produção das inovações sociais e políticas.

O “boom” das ciências sociais e das técnicas científicas de desvendamento das condições da práxis de transformação social e política e da práxis repetitiva. Esta já agora desdobrada na descoberta de Henri Lefebvre, o sociólogo francês que incluiu na tridimensionalidade da práxis a práxis mimética. A falsa práxis que mimetiza até mesmo a práxis revolucionária para bloquear a possibilidade da revolução social. O que dá direção à práxis repetitiva, a necessária à reprodução do capital e da sociedade capitalista tais como se dão a ver e como as veem e vivenciam os que das anomalias da reprodução se beneficiam e as personificam.

Portanto, a contenção do campo do possível e da nova sociedade que o capitalismo cria e possibilita. Nisso, sua potencial salvação está cada vez mais reduzida.

A alienação social tornou-se o grande inimigo da condição humana. O acobertamento ideológico do substrato econômico de reprodução dos diferentes níveis e formas de miséria que aparecem como miséria social. Os mecanismos sociais de exclusão sob a forma de inclusão social perversa. Os que brutalizam a condição humana como forma de impedir que todos os seres humanos desenvolvam uma consciência crítica de sua situação adversa. Que se traduza numa práxis poiética, criativa e transformadora, libertadora.

O capitalismo se transformou apenas em um modo de produção e reprodução da desumanização do homem. O chamado neoliberalismo econômico de Milton Friedman e outros é a proposta ideológica, não científica, de um minimalismo econômico excludente. É uma doença política que reduz a condição humana à mera possibilidade de ascensão social a limites mínimos de realização pessoal. Essa é a grande pobreza própria do neocapitalismo da exclusão social. A pobreza de esperança.

Nossa versão desse declínio é o bolsonarismo, a ideologia de esterilização da consciência social por um falso evangelismo da prosperidade, consumista. O de um novo deus, subornável, produzido pelo afã de poder e dinheiro.

José de Souza Martins

Fica claro que está em andamento um novo desenho da geopolítica de hegemonia americana. A de uma América debilitada pelo declínio do capitalismo americano numa circunstância de transformação no capitalismo internacional.

O capital não tem pátria e menos ainda com o notável fortalecimento da economia chinesa e, de vários modos, a unidade e diversidade do capitalismo europeu.

Transformações econômicas e políticas impensáveis na época de Marx e mais recentemente na Guerra Fria fragilizam os EUA e propõem perigosos dilemas para um país como o Brasil.

Não teria passado pela cabeça de ninguém que um poderoso Partido Comunista, como o chinês, se transformasse no patrono de capitalismo que desafiasse a maior potência econômica e militar do mundo.

No entanto, o lugar do capitalismo na construção do socialismo está muito claro na obra de Marx e de Engels. O socialismo não é o antagônico do capitalismo. Como radical oposição de confronto ele é insuficiente.

Ele só é viável como realização do capitalismo e superação de suas contradições e irracionalidades. As que indicam a carência histórica de um sistema político que corresponda a essa carência do capital.

Aparentemente, a China montou um sistema de gestão socialista das irracionalidades sociais do capitalismo. A China não se mete nas particularidades políticas e históricas dos outros. Durante a ditadura militar neonazista de Pinochet, os chineses mantiveram relações diplomáticas com o governo chileno.

Eles gostam de observar os efeitos corrosivos das contradições econômicas e suas decorrências políticas. Eles não padecem da impaciência pelos ganhos ilimitados do capital.

O que fascinou Marx no capitalismo foi que nele se gestava um modo de produção que ampliava significativamente a produção de bens, a modernização da economia que tornaria possível a modernização da política e a modernização social. A superação das diferenças sociais geradas pelo desenvolvimento desigual do capital.

Até porque sua obra ficou inconclusa, Marx não avaliou na devida abrangência a diversidade das contradições próprias do capitalismo. Não avaliou seus herdeiros reducionistas e materialistas da interpretação marxista vulgar e até mesmo antidialética. O obscurecimento da reprodução ampliada do capital como reprodução ampliada das contradições sociais. E as decorrentes técnicas sociais de bloqueio da produção das inovações sociais e políticas.

O “boom” das ciências sociais e das técnicas científicas de desvendamento das condições da práxis de transformação social e política e da práxis repetitiva. Esta já agora desdobrada na descoberta de Henri Lefebvre, o sociólogo francês que incluiu na tridimensionalidade da práxis a práxis mimética. A falsa práxis que mimetiza até mesmo a práxis revolucionária para bloquear a possibilidade da revolução social. O que dá direção à práxis repetitiva, a necessária à reprodução do capital e da sociedade capitalista tais como se dão a ver e como as veem e vivenciam os que das anomalias da reprodução se beneficiam e as personificam.

Portanto, a contenção do campo do possível e da nova sociedade que o capitalismo cria e possibilita. Nisso, sua potencial salvação está cada vez mais reduzida.

A alienação social tornou-se o grande inimigo da condição humana. O acobertamento ideológico do substrato econômico de reprodução dos diferentes níveis e formas de miséria que aparecem como miséria social. Os mecanismos sociais de exclusão sob a forma de inclusão social perversa. Os que brutalizam a condição humana como forma de impedir que todos os seres humanos desenvolvam uma consciência crítica de sua situação adversa. Que se traduza numa práxis poiética, criativa e transformadora, libertadora.

O capitalismo se transformou apenas em um modo de produção e reprodução da desumanização do homem. O chamado neoliberalismo econômico de Milton Friedman e outros é a proposta ideológica, não científica, de um minimalismo econômico excludente. É uma doença política que reduz a condição humana à mera possibilidade de ascensão social a limites mínimos de realização pessoal. Essa é a grande pobreza própria do neocapitalismo da exclusão social. A pobreza de esperança.

Nossa versão desse declínio é o bolsonarismo, a ideologia de esterilização da consciência social por um falso evangelismo da prosperidade, consumista. O de um novo deus, subornável, produzido pelo afã de poder e dinheiro.

José de Souza Martins

Tolerância e democracia

O Congresso é a casa da democracia. Numa República, há o compartilhamento do poder e a segmentação das funções. Os Poderes Executivo e o Judiciário dividem o palco. Isto faz parte do sistema de freios e contrapesos, eficiente vacina contra tentações autoritárias. Mas é no parlamento onde encontramos a expressão política da pluralidade e diversidade presentes na sociedade.

Nos últimos dias, assistimos cenas de intolerância, sectarismo e negação do diálogo como ferramenta em nosso parlamento. Cenas desalentadoras e pouco edificantes.

As sociedades contemporâneas são cada vez mais fragmentadas. São múltiplos, os interesses. Isso se reflete no mundo das ideias. E as ideias buscam representação política. É natural certo nível de polarização, polêmica e divergência. Formam-se correntes ideológicas. Partidos políticos se organizam. Lideranças emergem e sintetizam bandeiras e causas. Em cada momento formam-se maioria e minoria. A correlação de forças nunca é definitiva e imutável. A grande qualidade do processo democrático é seu caráter dinâmico, um aprendizado coletivo constante com permanente correção de rumos. A alternância no poder é a expressão máxima do livre jogo político. Às vezes, ganha a esquerda. Em outras, é a vez da direita governar. Em outro momento, posições centristas dominam. Isso aconteceu, no Brasil, nestes 40 anos de redemocratização. O que não dá é a minoria eventual querer ganhar o jogo no grito e na força.

A democracia não pode ser disfuncional, tem que produzir soluções. As legítimas divergências sobre os temas centrais da vida do país não podem ter efeito paralisante. É preciso produzir consensos progressivos a partir do dissenso natural. Para que a democracia avance, é fundamental a observação de alguns princípios: respeito às regras permanentes do jogo, reconhecimento da legitimidade dos adversários, contenção no uso do poder para não afetar as condições da competição, aceitação da alternância no poder, primazia para o interesse nacional e social, acima das correntes políticas. Não adianta só produzir barulho para as bolhas. Redes sociais podem até derrubar governos, mas não garantem o apoio para governar.

A democracia moderna nasceu para dar vazão à liberdade individual, ao livre mercado e à livre iniciativa, às luzes na cultura, à participação cidadã em eleições livres, substituindo o poder absoluto da monarquia e a excludência radical das sociedades feudais. Com a pulverização partidária, a formação de maioria parlamentar e a governabilidade ficaram mais complexas. Não só no Brasil. Aqui a capacidade de diálogo e de construção de convergências são ainda mais importantes.

Em tempos confusos, onde patriotas se enrolam na bandeira americana contra os interesses nacionais, autoritários gritam contra uma ditadura inexistente, democratas evitam falar sobre excessos e desvios e progressistas adotam ideias retrógradas, seria bom ouvir o líder da nossa redemocratização. Tancredo Neves daria alguns conselhos: “eu sou pragmático e conciliador na ação, mas inflexível em matéria de princípios”, “ninguém consegue governar bem com arrogância”, “na vida política, quem guarda ressentimentos morre envenenado” e “não se pode fazer política sem emoção, mas as decisões em política devem ser cerebrais”.

Saudades de Tancredo e Ulysses!

Nos últimos dias, assistimos cenas de intolerância, sectarismo e negação do diálogo como ferramenta em nosso parlamento. Cenas desalentadoras e pouco edificantes.

A democracia não pode ser disfuncional, tem que produzir soluções. As legítimas divergências sobre os temas centrais da vida do país não podem ter efeito paralisante. É preciso produzir consensos progressivos a partir do dissenso natural. Para que a democracia avance, é fundamental a observação de alguns princípios: respeito às regras permanentes do jogo, reconhecimento da legitimidade dos adversários, contenção no uso do poder para não afetar as condições da competição, aceitação da alternância no poder, primazia para o interesse nacional e social, acima das correntes políticas. Não adianta só produzir barulho para as bolhas. Redes sociais podem até derrubar governos, mas não garantem o apoio para governar.

A democracia moderna nasceu para dar vazão à liberdade individual, ao livre mercado e à livre iniciativa, às luzes na cultura, à participação cidadã em eleições livres, substituindo o poder absoluto da monarquia e a excludência radical das sociedades feudais. Com a pulverização partidária, a formação de maioria parlamentar e a governabilidade ficaram mais complexas. Não só no Brasil. Aqui a capacidade de diálogo e de construção de convergências são ainda mais importantes.

Em tempos confusos, onde patriotas se enrolam na bandeira americana contra os interesses nacionais, autoritários gritam contra uma ditadura inexistente, democratas evitam falar sobre excessos e desvios e progressistas adotam ideias retrógradas, seria bom ouvir o líder da nossa redemocratização. Tancredo Neves daria alguns conselhos: “eu sou pragmático e conciliador na ação, mas inflexível em matéria de princípios”, “ninguém consegue governar bem com arrogância”, “na vida política, quem guarda ressentimentos morre envenenado” e “não se pode fazer política sem emoção, mas as decisões em política devem ser cerebrais”.

Saudades de Tancredo e Ulysses!

Trumpismo seria o Brasil de amanhã?

O que pode ocorrer de pior do que o embargo econômico americano sobre o Brasil, causado pela aliança entre o presidente Trump e o bolsonarismo? Quase nenhuma notícia dos últimos 40 anos foi tão ruim como essa, com exceção da pandemia de covid-19, sobretudo pela forma desastrosa como o presidente Bolsonaro lidou com essa crise.

Mas há algo ainda mais grave que pode acontecer: a vitória de um grupo político em 2026 que defenda as mesmas ideias do trumpismo. Entender o que seria esse efeito Orloff é um bom exercício para compreender os riscos presentes na eleição geral de 2026.

Para quem não lembra, o efeito Orloff relacionava-se com uma propaganda de bebida da década de 1980. Nela, o protagonista acordava com uma baita ressaca, gerando a célebre frase: “Eu sou você amanhã”. Essa ideia comparou Brasil e Argentina, principalmente nos anos 1990, pensando sempre que o que estava ruim num lugar se repetiria depois no outro.

Eram dois países classificados como não desenvolvidos, competindo para ver quem errava menos - ou torcendo para que o outro repetisse os erros do primeiro. Numa reversão impressionante da história, o perigo da cópia do desastre vem hoje do hemisfério Norte desenvolvido, mais especificamente do país mais rico do mundo.

Agora os Estados Unidos de Trump podem ser o novo efeito Orloff do Brasil. No espelho do que eles têm feito hoje pode-se pensar no que poderemos ser amanhã, caso copiemos a fórmula trumpista, hoje defendida fortemente pelos bolsonaristas e envergonhadamente por governadores que querem os votos dos eleitores de Bolsonaro, embora tentem não ficar com a marca do radicalismo.

O trumpismo está produzindo uma série de males para os EUA, país cuja democracia sempre inspirou o mundo e com alavancas de desenvolvimento que eram invejadas por todos. O desastre trumpista passa especialmente pelas suas ações destinadas a enfraquecer as instituições americanas. Há muita coisa calamitosa sendo feita aqui, todas feitas em prol do aumento do poder autocrático de Trump.

Entre essas tragédias, três poderiam ser destacadas porque podem dialogar com o caso brasileiro: a tentativa de o governo federal comandar os estados e as grandes cidades, a redução drástica de importância do Congresso Nacional no processo decisório e a destruição da administração pública federal.

Antes de analisar esses três desmantelamentos institucionais, vale lembrar que a briga com as instituições já havia ocorrido no primeiro governo de Trump. Foi uma guerra que deixou sequelas na democracia americana, mas ao final o trumpismo perdeu duas vezes, na eleição presidencial (vencida por Biden, em 2020) e na tentativa fracassada de golpe de Estado, no fatídico 6 de janeiro.

O segundo governo se dá num novo cenário: Trump está mais forte, montou um modelo em que não há nenhum contrapeso a ele e os defensores da democracia estão zonzos, com dificuldades de segurar o arcabouço institucional montado a muito custo por quase 250 anos. Assim, sua capacidade de alterar o governo americano e o papel dos EUA no mundo é quase de um poder revolucionário, pronto para redesenhar bruscamente as regras e práticas do jogo interno e externo.

O enfraquecimento do federalismo é um dos principais objetivos do segundo governo Trump. Ele precisa enfraquecer, deslegitimar e até humilhar em praça pública governantes subnacionais que sejam do Partido Democrata - claro que se algum mandatário republicano não seguir os passos do chefe federal, também será punido.

No modelo federativo americano pensado por James Madison, os estados e, mais recentemente, as grandes cidades são contrapesos à concentração indevida de poder na União. Foi esse equilíbrio federativo que evitou o pior na pandemia da covid-19, quando Trump adotou uma política equivocada.

Transformar os governos estaduais e das grandes cidades em correias de transmissão do governo federal é um tiro no coração da democracia americana. Em sua proposta de autocracia centralizadora, é isso que está ocorrendo sob Trump: um governo central capaz de intervir cotidianamente no poder dos governadores e prefeitos mais importantes. Imagine se isso se repetir no Brasil.

É preciso que os governadores brasileiros e os candidatos a tal posto se manifestem se querem o modelo trumpista por aqui, dizendo aos seus eleitores que o orgulho estadual do gaúcho, do paulista, do mineiro e do cearense são menos importantes que a obediência ao presidente todo-poderoso de Brasília. Não adianta dizer que isso não se repetirá em nossa Federação. Quem apoiar e for apoiado por Trump, tenderá a seguir os mesmos métodos.

Trump enfraqueceu também o Congresso de uma forma inédita na história americana. Ao obter maioria em ambas as casas, mesmo que tênue, conseguiu transformar os congressistas republicanos em meros seguidores do presidente, como aqueles robôs das redes sociais. As grandes decisões nacionais estão passando ao largo do Legislativo.

Seria inimaginável antes desse segundo governo trumpista acontecer uma revolução nas tarifas aplicadas aos outros países sem que isso fosse minimamente discutido e votado pelos deputados e senadores. Dito de outra forma: a maior revolução de política externa das últimas décadas está sendo decidida solitária e autocraticamente por Trump.

Se o modelo trumpista de tornar o Congresso pouco ou quase nada relevante nas políticas públicas repetir-se num Brasil comandado pelo satélite bolsonarista, duas consequências negativas são esperadas. A primeira e óbvia é o reforço do poder do Executivo federal, que sem contrapesos parlamentares poderia deixar a boiada das medidas autocráticas passar. No bojo desse processo, o grupo político que mais perderia poder de barganha no processo decisório seria o Centrão.

Muito se pode criticar o grupo que congrega a maioria dos congressistas brasileiros, mas ele tem sido, muitas vezes, um poder moderador de qualquer tentativa de concentração de poder. O Centrão precisa acordar para o risco de se repetir o modelo Trump em terras tropicais, que, se vier com mais força num bolsonarismo turbinado, será pouco relevante saber quem serão os futuros presidentes da Câmara e do Senado.

O trágico nesta história é que lideranças de partidos de centro-direita e direita continuam alimentando os corvos que poderão comer seu poder no próximo quadriênio.

A destruição da administração pública federal é outro desastre provocado pelo trumpismo. Demissões em massa, destruição de áreas estratégicas da burocracia, a enorme redução dos recursos federais voltados aos mais pobres, a destituição da secretária de Estatísticas Trabalhistas (Erika McEntarfer), responsável pela mensuração do desemprego e a ameaça de processo contra o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. Desmantelar a estrutura burocrática tem um objetivo básico: governar sem contrapesos técnicos, como os reis e autocratas podem fazer.

A reprodução desse modelo no Brasil é bem provável se houver uma volta dos bolsonaristas ao poder. A burocracia federal foi fundamental para resistir a muitas das decisões equivocadas e autocráticas de Bolsonaro. Mas num segundo governo esse vetor tende a vir mais forte, até como vingança em relação àqueles que seguraram o SUS e evitaram uma mudança drástica na política externa, por exemplo. Daí que o eleitorado e o funcionalismo público de todo o país precisam ser avisados de mais um efeito deletério de se copiar o trumpismo.

A política trumpista tem muitos outros equívocos cuja reprodução no Brasil seria uma catástrofe. Por exemplo, se ficarmos alinhados de forma carnal com o governo Trump, haverá uma pressão para se escolher entre os EUA e a China, e o enfraquecimento das relações com a potência asiática significará a perda de milhões de empregos no Brasil e a bancarrota de grande parte do agronegócio brasileiro.

Sabotar as universidades e a educação pública, como está ocorrendo tragicamente nos Estados Unidos, seria ainda pior no caso brasileiro, porque ainda estamos muito atrasados no campo educacional, com efeitos enormes na desigualdade e no padrão de desenvolvimento.

Ainda haverá muitos com dúvida se isso pode se repetir no Brasil. Afinal, quando foi presidente, Bolsonaro tentou várias dessas medidas, mas não conseguiu se tornar um autocrata. Porém, os estragos foram grandes: desmatamento recorde, destruição do MEC, um enorme absurdo de mortos por covid-19, emparedamento diário dos governadores, ameaças constantes a todos os Poderes da República e, como corolário, a tentativa de um golpe do Estado, cujas consequências continuam envenenando o ambiente político, dificultando que o país se concentre nas questões relevantes para seu futuro.

Uma nova vitória do bolsonarismo ou de alguém apoiado pelo bolsonarismo selará uma aliança de subordinação com o trumpismo, num grau de subserviência não só entre os países, mas entre os dois grupos governantes, com um domínio incontrastável de Trump sobre os seus parceiros da extrema direita brasileira.

Eduardo Bolsonaro está anunciando essa possibilidade, e ela é crível. Por isso, a reprodução subordinada do modelo trumpista no Brasil, com todas as suas vicissitudes, deveria ser um dos temas principais da campanha eleitoral de 2026.

Mas há algo ainda mais grave que pode acontecer: a vitória de um grupo político em 2026 que defenda as mesmas ideias do trumpismo. Entender o que seria esse efeito Orloff é um bom exercício para compreender os riscos presentes na eleição geral de 2026.

Para quem não lembra, o efeito Orloff relacionava-se com uma propaganda de bebida da década de 1980. Nela, o protagonista acordava com uma baita ressaca, gerando a célebre frase: “Eu sou você amanhã”. Essa ideia comparou Brasil e Argentina, principalmente nos anos 1990, pensando sempre que o que estava ruim num lugar se repetiria depois no outro.

Eram dois países classificados como não desenvolvidos, competindo para ver quem errava menos - ou torcendo para que o outro repetisse os erros do primeiro. Numa reversão impressionante da história, o perigo da cópia do desastre vem hoje do hemisfério Norte desenvolvido, mais especificamente do país mais rico do mundo.

Agora os Estados Unidos de Trump podem ser o novo efeito Orloff do Brasil. No espelho do que eles têm feito hoje pode-se pensar no que poderemos ser amanhã, caso copiemos a fórmula trumpista, hoje defendida fortemente pelos bolsonaristas e envergonhadamente por governadores que querem os votos dos eleitores de Bolsonaro, embora tentem não ficar com a marca do radicalismo.

O trumpismo está produzindo uma série de males para os EUA, país cuja democracia sempre inspirou o mundo e com alavancas de desenvolvimento que eram invejadas por todos. O desastre trumpista passa especialmente pelas suas ações destinadas a enfraquecer as instituições americanas. Há muita coisa calamitosa sendo feita aqui, todas feitas em prol do aumento do poder autocrático de Trump.

Entre essas tragédias, três poderiam ser destacadas porque podem dialogar com o caso brasileiro: a tentativa de o governo federal comandar os estados e as grandes cidades, a redução drástica de importância do Congresso Nacional no processo decisório e a destruição da administração pública federal.

Antes de analisar esses três desmantelamentos institucionais, vale lembrar que a briga com as instituições já havia ocorrido no primeiro governo de Trump. Foi uma guerra que deixou sequelas na democracia americana, mas ao final o trumpismo perdeu duas vezes, na eleição presidencial (vencida por Biden, em 2020) e na tentativa fracassada de golpe de Estado, no fatídico 6 de janeiro.

O segundo governo se dá num novo cenário: Trump está mais forte, montou um modelo em que não há nenhum contrapeso a ele e os defensores da democracia estão zonzos, com dificuldades de segurar o arcabouço institucional montado a muito custo por quase 250 anos. Assim, sua capacidade de alterar o governo americano e o papel dos EUA no mundo é quase de um poder revolucionário, pronto para redesenhar bruscamente as regras e práticas do jogo interno e externo.

O enfraquecimento do federalismo é um dos principais objetivos do segundo governo Trump. Ele precisa enfraquecer, deslegitimar e até humilhar em praça pública governantes subnacionais que sejam do Partido Democrata - claro que se algum mandatário republicano não seguir os passos do chefe federal, também será punido.

No modelo federativo americano pensado por James Madison, os estados e, mais recentemente, as grandes cidades são contrapesos à concentração indevida de poder na União. Foi esse equilíbrio federativo que evitou o pior na pandemia da covid-19, quando Trump adotou uma política equivocada.

Transformar os governos estaduais e das grandes cidades em correias de transmissão do governo federal é um tiro no coração da democracia americana. Em sua proposta de autocracia centralizadora, é isso que está ocorrendo sob Trump: um governo central capaz de intervir cotidianamente no poder dos governadores e prefeitos mais importantes. Imagine se isso se repetir no Brasil.

É preciso que os governadores brasileiros e os candidatos a tal posto se manifestem se querem o modelo trumpista por aqui, dizendo aos seus eleitores que o orgulho estadual do gaúcho, do paulista, do mineiro e do cearense são menos importantes que a obediência ao presidente todo-poderoso de Brasília. Não adianta dizer que isso não se repetirá em nossa Federação. Quem apoiar e for apoiado por Trump, tenderá a seguir os mesmos métodos.

Trump enfraqueceu também o Congresso de uma forma inédita na história americana. Ao obter maioria em ambas as casas, mesmo que tênue, conseguiu transformar os congressistas republicanos em meros seguidores do presidente, como aqueles robôs das redes sociais. As grandes decisões nacionais estão passando ao largo do Legislativo.

Seria inimaginável antes desse segundo governo trumpista acontecer uma revolução nas tarifas aplicadas aos outros países sem que isso fosse minimamente discutido e votado pelos deputados e senadores. Dito de outra forma: a maior revolução de política externa das últimas décadas está sendo decidida solitária e autocraticamente por Trump.

Se o modelo trumpista de tornar o Congresso pouco ou quase nada relevante nas políticas públicas repetir-se num Brasil comandado pelo satélite bolsonarista, duas consequências negativas são esperadas. A primeira e óbvia é o reforço do poder do Executivo federal, que sem contrapesos parlamentares poderia deixar a boiada das medidas autocráticas passar. No bojo desse processo, o grupo político que mais perderia poder de barganha no processo decisório seria o Centrão.

Muito se pode criticar o grupo que congrega a maioria dos congressistas brasileiros, mas ele tem sido, muitas vezes, um poder moderador de qualquer tentativa de concentração de poder. O Centrão precisa acordar para o risco de se repetir o modelo Trump em terras tropicais, que, se vier com mais força num bolsonarismo turbinado, será pouco relevante saber quem serão os futuros presidentes da Câmara e do Senado.

O trágico nesta história é que lideranças de partidos de centro-direita e direita continuam alimentando os corvos que poderão comer seu poder no próximo quadriênio.

A destruição da administração pública federal é outro desastre provocado pelo trumpismo. Demissões em massa, destruição de áreas estratégicas da burocracia, a enorme redução dos recursos federais voltados aos mais pobres, a destituição da secretária de Estatísticas Trabalhistas (Erika McEntarfer), responsável pela mensuração do desemprego e a ameaça de processo contra o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell. Desmantelar a estrutura burocrática tem um objetivo básico: governar sem contrapesos técnicos, como os reis e autocratas podem fazer.

A reprodução desse modelo no Brasil é bem provável se houver uma volta dos bolsonaristas ao poder. A burocracia federal foi fundamental para resistir a muitas das decisões equivocadas e autocráticas de Bolsonaro. Mas num segundo governo esse vetor tende a vir mais forte, até como vingança em relação àqueles que seguraram o SUS e evitaram uma mudança drástica na política externa, por exemplo. Daí que o eleitorado e o funcionalismo público de todo o país precisam ser avisados de mais um efeito deletério de se copiar o trumpismo.

A política trumpista tem muitos outros equívocos cuja reprodução no Brasil seria uma catástrofe. Por exemplo, se ficarmos alinhados de forma carnal com o governo Trump, haverá uma pressão para se escolher entre os EUA e a China, e o enfraquecimento das relações com a potência asiática significará a perda de milhões de empregos no Brasil e a bancarrota de grande parte do agronegócio brasileiro.

Sabotar as universidades e a educação pública, como está ocorrendo tragicamente nos Estados Unidos, seria ainda pior no caso brasileiro, porque ainda estamos muito atrasados no campo educacional, com efeitos enormes na desigualdade e no padrão de desenvolvimento.

Ainda haverá muitos com dúvida se isso pode se repetir no Brasil. Afinal, quando foi presidente, Bolsonaro tentou várias dessas medidas, mas não conseguiu se tornar um autocrata. Porém, os estragos foram grandes: desmatamento recorde, destruição do MEC, um enorme absurdo de mortos por covid-19, emparedamento diário dos governadores, ameaças constantes a todos os Poderes da República e, como corolário, a tentativa de um golpe do Estado, cujas consequências continuam envenenando o ambiente político, dificultando que o país se concentre nas questões relevantes para seu futuro.

Uma nova vitória do bolsonarismo ou de alguém apoiado pelo bolsonarismo selará uma aliança de subordinação com o trumpismo, num grau de subserviência não só entre os países, mas entre os dois grupos governantes, com um domínio incontrastável de Trump sobre os seus parceiros da extrema direita brasileira.

Eduardo Bolsonaro está anunciando essa possibilidade, e ela é crível. Por isso, a reprodução subordinada do modelo trumpista no Brasil, com todas as suas vicissitudes, deveria ser um dos temas principais da campanha eleitoral de 2026.

O declínio da popularidade de Trump

Trump foi eleito por 49,9% contra 48,5% de Kamala Harris no voto popular em 2024. Na pesquisa Gallup, o maior instituto de pesquisa do mundo, Trump, após sua posse em 20 de janeiro, apresentou popularidade de 47% nos Estados Unidos, na pesquisa de 21 a 27 de janeiro, caindo para 37% na última pesquisa deste 7 a 21 de julho.

Esta é a mais baixa popularidade de um Presidente dos Estados Unidos aferida após 200 dias de governo na história do Instituto Gallup, fundado em 1935. Para o mesmo período de 200 dias de governo, a popularidade de Biden ficou em 50%, Trump no primeiro mandato em 38%, Obama 57%, W. Bush 55%, Clinton 43%, H.W. Bush 66%, Reagan 59%, Carter 65%, Nixon 61%, Kennedy 75%, Eisenhower 71%.

Outras pesquisas de renomados institutos e organizações americanas são compatíveis com os resultados do Gallup em relação à aprovação de Trump: YouGov 39%, Reuters/Ipsos 40%, Massachussets University 38%.

Trump erra em suas medidas políticas e econômicas. Em verdade, agrada a seu núcleo mais próximo, mas não ao eleitorado em geral. A ocupação de Los Angeles pela Guarda Nacional, e o recente anúncio de ocupação de Washington e New York não são do agrado geral. E as tarifas de Trump, para o protecionismo à indústria americana, não vão resolver o problema econômico do país, com a geração de inflação. Trump erra ao ir contra os fundamentos da nação, o da liberdade que gera o consenso para a ação política, e o do mercado que gera a competição com a eficiência na economia.

Nas tarifas contra o Brasil, é clara a discordância da imprensa americana em relação às medidas tomadas por Trump. As tarifas são consideradas mais como políticas do que econômicas. Certamente que os danos para o Brasil serão muitos, mas os americanos, de certa forma, também sentirão. O New York Times lamenta que os americanos “vão sentir a dor da ausência do café (brasileiro)”. E o Texas Roadhouse, uma das mais representativas redes de barbecue dos Estados Unidos, com cerca de 800 restaurantes em 49 estados, subiu os preços dos steaks em 1,4% no final deste primeiro semestre, projetando 4% para até o final do ano, devido aos “custos da carne bovina e potenciais impactos tarifários”. O aumento em 4% nos steaks, a comida predileta dos americanos aos fins-de-semana, em uma economia estável, é altamente significativa para o consumidor, que têm seus proventos, em geral, já bem ajustados a um padrão definido de consumo de bens e serviços.

Trump acerta em suas medidas para o seu núcleo mais próximo, proporcionando a ira e a má educação, mas erra para o total da população, já que, como no dito popular, o ódio “não põe mesa”. Como diz Fernando Blanco em recente artigo, o “sofrimento do americano” será o nosso “maior aliado” para que haja uma maior negociação à frente.

Esta é a mais baixa popularidade de um Presidente dos Estados Unidos aferida após 200 dias de governo na história do Instituto Gallup, fundado em 1935. Para o mesmo período de 200 dias de governo, a popularidade de Biden ficou em 50%, Trump no primeiro mandato em 38%, Obama 57%, W. Bush 55%, Clinton 43%, H.W. Bush 66%, Reagan 59%, Carter 65%, Nixon 61%, Kennedy 75%, Eisenhower 71%.

Outras pesquisas de renomados institutos e organizações americanas são compatíveis com os resultados do Gallup em relação à aprovação de Trump: YouGov 39%, Reuters/Ipsos 40%, Massachussets University 38%.

Trump erra em suas medidas políticas e econômicas. Em verdade, agrada a seu núcleo mais próximo, mas não ao eleitorado em geral. A ocupação de Los Angeles pela Guarda Nacional, e o recente anúncio de ocupação de Washington e New York não são do agrado geral. E as tarifas de Trump, para o protecionismo à indústria americana, não vão resolver o problema econômico do país, com a geração de inflação. Trump erra ao ir contra os fundamentos da nação, o da liberdade que gera o consenso para a ação política, e o do mercado que gera a competição com a eficiência na economia.

Nas tarifas contra o Brasil, é clara a discordância da imprensa americana em relação às medidas tomadas por Trump. As tarifas são consideradas mais como políticas do que econômicas. Certamente que os danos para o Brasil serão muitos, mas os americanos, de certa forma, também sentirão. O New York Times lamenta que os americanos “vão sentir a dor da ausência do café (brasileiro)”. E o Texas Roadhouse, uma das mais representativas redes de barbecue dos Estados Unidos, com cerca de 800 restaurantes em 49 estados, subiu os preços dos steaks em 1,4% no final deste primeiro semestre, projetando 4% para até o final do ano, devido aos “custos da carne bovina e potenciais impactos tarifários”. O aumento em 4% nos steaks, a comida predileta dos americanos aos fins-de-semana, em uma economia estável, é altamente significativa para o consumidor, que têm seus proventos, em geral, já bem ajustados a um padrão definido de consumo de bens e serviços.

Trump acerta em suas medidas para o seu núcleo mais próximo, proporcionando a ira e a má educação, mas erra para o total da população, já que, como no dito popular, o ódio “não põe mesa”. Como diz Fernando Blanco em recente artigo, o “sofrimento do americano” será o nosso “maior aliado” para que haja uma maior negociação à frente.

Ainda estamos aqui, apesar de vivermos tempos que nos lembram a Alemanha de 1930

“Reductio ad hitlerum”: é esta a resposta contra-ataque que se ouve quando se destacam as muitas semelhanças entre o ar dos tempos de hoje e a Europa, e em especial a Alemanha, dos anos 1930, que potenciou a ascensão do nazismo. Dizem os críticos mais sofisticados a este tipo de análise que apontar semelhanças históricas se trata de uma falácia lógica que consiste em tentar invalidar uma ideia simplesmente por associá-la a Adolf Hitler ou aos nazis. A esses, eu respondo dizendo que estão a entrar em modo espantalho, também uma falácia, mas a que cria uma versão distorcida do argumento do oponente para facilitar a refutação.

Espantam, mas não convencem.

Porque é mesmo preciso conhecer a História e aprender com ela. E as semelhanças são gritantes – só não as vê quem não quer:

Vivemos tempos de deceção e frustração com os problemas de um sistema que não consegue atender a todos, tal como na Alemanha dos anos 30.

Há líderes populistas e carismáticos de direita radical que sabem tirar partido do ressentimento, oferecendo respostas simplistas para problemas complexos, tal como na Alemanha dos anos 30.

Atribuem-se culpas coletivas e escolhem-se bodes expiatórios para apontar o dedo, tal como na Alemanha dos anos 30.

Procura-se voltar atrás no tempo e recuar a um passado imaginário, tal como na Alemanha dos anos 30.

Temos novas tecnologias disruptivas que catapultam a propaganda, tal como na Alemanha dos anos 30.

E tenta-se descredibilizar os média tradicionais que denunciam as mentiras, os engodos e os perigos destes, tal como na Alemanha dos anos 30.

Quero hoje, excecionalmente de volta às páginas da VISÃO nestes dias cruciais de resistência e luta, focar-me neste último ponto.

Também na Alemanha nazi, houve casos paradigmáticos. O Münchener Post, por exemplo, foi um pequeno jornal de ideologia social-democrata na Baviera que desde cedo identificou, ainda nos anos 1920, um “certo senhor chamado Hitler” e se lançou numa cruzada contra ele. Hitler rapidamente fez dele mais um alvo a abater, pois claro: passou a referir-se ao jornal e aos seus jornalistas como a “peste de Munique” e dizia que cozinham os seus textos “com veneno”. (A jornalista Silvia Bittencourt tem um bom livro sobre o tema, chama-se Cozinha Venenosa – Um Jornal contra Hitler).

Os repórteres e colunistas heróis foram perseguidos, vítimas de intimidação e violência, e o jornal foi encerrado em 1933, assim que Hitler chegou ao poder. Mas alguns conseguiram resistir: Edmund Goldschagg, ex-editor de política, veio a fundar, anos mais tarde, o prestigiado Süddeutsche Zeitung.

Uma das primeiras vítimas mais notáveis desta perseguição aos média foi Carl von Ossestzky, diretor do Weltbühne, que logo em 1933 foi preso e levado para um campo de concentração. Ruth Andreas-Friedrich foi outra jornalista alemã notável, que viveu uma vida dupla. Trabalhava sob o jugo da censura, mas protegia e abrigava perseguidos políticos e judeus, ajudando-os a fugir.

A imprensa livre morreu muito antes de Hitler ser o genocida que conhecemos. Em poucos meses, todos os órgãos de comunicação social passaram a ser controlados pelo Ministério da Propaganda, debaixo da batuta implacável de Joseph Goebbels, que decidia tudo o que era publicado e punia severamente todos os que ousassem sair da linha definida, da mesma forma que queimava livros e cortava o acesso a rádios estrangeiras, afastando “espíritos não alemães” de todo o espaço público.

O ataque sistemático aos órgãos de comunicação social fez sempre parte das cartilhas dos regimes autoritários, dos dois lados do espectro político. Salazar, Mussolini, Estaline fizeram o mesmo, tal como aconteceu na China, em Cuba, na Coreia do Norte, no Irão, em Mianmar, etc. A lista é longa, e a vida de jornalista livre e crítico uma profissão de risco em todas as geografias, e tanto pior dependendo do tipo de regime que está no poder.

Nos dias de hoje, Donald Trump inaugurou um novo estilo de atacar a imprensa livre. Com os seus “engenheiros do caos”, lançou-se numa concertada estratégia de descredibilizar os jornalistas e os órgãos de comunicação social mainstream, que logo apelidou de lamestream (lame significa “aleijado” ou “coxo”) e fake news. Uma moda copiada por todo o globo. Em português nasceu a expressão “jornalixo”, para atacar todos os jornalistas e órgãos de comunicação social tradicionais e, sobretudo, os não abertamente alinhados com o discurso da nova direita radical.

O que é que tudo isto tem a ver com a VISÃO?, perguntarão. Pois tem tudo.

Há duas semanas, André Ventura foi um dos primeiros a congratular-se com a possibilidade de fecho da VISÃO, e depois logo seguido por vários obedientes deputados. “Parece que a Visão vai à falência. É normal, quem fez da sua vida atacar o Chega e atacar-me a mim, é normal que as pessoas tenham dito chega. É para aprenderem: quando atacam aqueles que defendem o povo, o povo é que acaba por olhar para o lado e dizer ‘vocês é que têm de acabar’”, publicou num vídeo nas redes sociais, repetindo a ideia em vários posts.

São várias mentiras em tão poucas palavras, como é costume: 1. A VISÃO foi fundada em 1993 e tem uma vida de jornalismo de qualidade muito antes de aparecer o Chega; 2. A VISÃO não fez vida a atacar o Chega, e sim a denunciar violações aos valores fundamentais em que foi fundada: a democracia, a liberdade, o humanismo (valores que, infelizmente, o Chega detesta e ataca); 3. Não foi a VISÃO que foi à falência, mas o grupo Trust in News que detém outras 15 revistas e que foi vítima de dívidas acumuladas pelo acionista, sendo que a VISÃO foi sempre o motor que deu margem de contribuição positiva para o grupo e que, ainda agora, no meio deste caos, vende cerca de 9 000 exemplares, tem à volta de 6 000 assinantes e fatura perto de muitos milhares de euros por mês. Se a VISÃO fechar, não será certamente por falta de leitores ou de mercado: será sim por causa de uma gestão gravemente danosa e incompetente – esta é a minha opinião e assumo-a (e foi ela que me levou a pedir a demissão no final de 2023).

A liberdade de imprensa incomoda. Esta semana, o ex-jornalista e comentador incisivo Filipe Santos Costa foi atacado em direto na CNN Portugal, num momento de entrevista a Ventura por um painel, com acusações de “representante do Partido Socialista”.

A alegria seria idêntica se uma iminência de falência batesse às portas do Expresso, do Público ou do Polígrafo. Centenas de jornalistas empurrados para o desemprego, prejuízos avultados para credores? Pouco importa. É claro que para André Ventura e “sus muchachos” a vida ficaria muito mais fácil se só existisse a sua Folha Nacional, o jornal do Chega que publica sondagens imaginárias e alucinações de seita.

Deixem-me fazer um ponto de honra. O jornalismo, nacional e internacional, cometeu e comete muitos erros. Tem falhas, engana-se, facilita, vai por caminhos ínvios, dá tiros nos pés, tem dificuldade em lidar com os novos tempos digitais. Eu também terei cometido muitos, certamente, no tempo em que fui diretora da VISÃO. Mas a esmagadora maioria do jornalismo que os média tradicionais de referência fazem em Portugal procura ser isento, honesto e comprometido com a busca da verdade.

A palavra “jornalixo” é todo um tratado de ataque não apenas aos média, mas à democracia e à liberdade. Quem a usa fica irremediavelmente apresentado. Porque não há democracia sem imprensa livre e de denúncia. Porque não há liberdade sem jornalistas incómodos e opinadores críticos.

Na música do genérico do belíssimo filme Ainda Estou Aqui, lê-se: “Estou envergonhado / Com as coisas que eu vi / Mas não vou ficar calado / No conforto, acomodado / Como tantos por aí.” Sim, ainda estamos aqui. E, como jornalistas incómodos, havemos de continuar por aí a denunciar, a criticar e a opinar. Gostem os poderes instalados e os líderes autoritários ou não.

Espantam, mas não convencem.

Porque é mesmo preciso conhecer a História e aprender com ela. E as semelhanças são gritantes – só não as vê quem não quer:

Vivemos tempos de deceção e frustração com os problemas de um sistema que não consegue atender a todos, tal como na Alemanha dos anos 30.

Há líderes populistas e carismáticos de direita radical que sabem tirar partido do ressentimento, oferecendo respostas simplistas para problemas complexos, tal como na Alemanha dos anos 30.

Atribuem-se culpas coletivas e escolhem-se bodes expiatórios para apontar o dedo, tal como na Alemanha dos anos 30.

Procura-se voltar atrás no tempo e recuar a um passado imaginário, tal como na Alemanha dos anos 30.

Temos novas tecnologias disruptivas que catapultam a propaganda, tal como na Alemanha dos anos 30.

E tenta-se descredibilizar os média tradicionais que denunciam as mentiras, os engodos e os perigos destes, tal como na Alemanha dos anos 30.

Quero hoje, excecionalmente de volta às páginas da VISÃO nestes dias cruciais de resistência e luta, focar-me neste último ponto.

Também na Alemanha nazi, houve casos paradigmáticos. O Münchener Post, por exemplo, foi um pequeno jornal de ideologia social-democrata na Baviera que desde cedo identificou, ainda nos anos 1920, um “certo senhor chamado Hitler” e se lançou numa cruzada contra ele. Hitler rapidamente fez dele mais um alvo a abater, pois claro: passou a referir-se ao jornal e aos seus jornalistas como a “peste de Munique” e dizia que cozinham os seus textos “com veneno”. (A jornalista Silvia Bittencourt tem um bom livro sobre o tema, chama-se Cozinha Venenosa – Um Jornal contra Hitler).

Os repórteres e colunistas heróis foram perseguidos, vítimas de intimidação e violência, e o jornal foi encerrado em 1933, assim que Hitler chegou ao poder. Mas alguns conseguiram resistir: Edmund Goldschagg, ex-editor de política, veio a fundar, anos mais tarde, o prestigiado Süddeutsche Zeitung.

Uma das primeiras vítimas mais notáveis desta perseguição aos média foi Carl von Ossestzky, diretor do Weltbühne, que logo em 1933 foi preso e levado para um campo de concentração. Ruth Andreas-Friedrich foi outra jornalista alemã notável, que viveu uma vida dupla. Trabalhava sob o jugo da censura, mas protegia e abrigava perseguidos políticos e judeus, ajudando-os a fugir.

A imprensa livre morreu muito antes de Hitler ser o genocida que conhecemos. Em poucos meses, todos os órgãos de comunicação social passaram a ser controlados pelo Ministério da Propaganda, debaixo da batuta implacável de Joseph Goebbels, que decidia tudo o que era publicado e punia severamente todos os que ousassem sair da linha definida, da mesma forma que queimava livros e cortava o acesso a rádios estrangeiras, afastando “espíritos não alemães” de todo o espaço público.

O ataque sistemático aos órgãos de comunicação social fez sempre parte das cartilhas dos regimes autoritários, dos dois lados do espectro político. Salazar, Mussolini, Estaline fizeram o mesmo, tal como aconteceu na China, em Cuba, na Coreia do Norte, no Irão, em Mianmar, etc. A lista é longa, e a vida de jornalista livre e crítico uma profissão de risco em todas as geografias, e tanto pior dependendo do tipo de regime que está no poder.

Nos dias de hoje, Donald Trump inaugurou um novo estilo de atacar a imprensa livre. Com os seus “engenheiros do caos”, lançou-se numa concertada estratégia de descredibilizar os jornalistas e os órgãos de comunicação social mainstream, que logo apelidou de lamestream (lame significa “aleijado” ou “coxo”) e fake news. Uma moda copiada por todo o globo. Em português nasceu a expressão “jornalixo”, para atacar todos os jornalistas e órgãos de comunicação social tradicionais e, sobretudo, os não abertamente alinhados com o discurso da nova direita radical.

O que é que tudo isto tem a ver com a VISÃO?, perguntarão. Pois tem tudo.

Há duas semanas, André Ventura foi um dos primeiros a congratular-se com a possibilidade de fecho da VISÃO, e depois logo seguido por vários obedientes deputados. “Parece que a Visão vai à falência. É normal, quem fez da sua vida atacar o Chega e atacar-me a mim, é normal que as pessoas tenham dito chega. É para aprenderem: quando atacam aqueles que defendem o povo, o povo é que acaba por olhar para o lado e dizer ‘vocês é que têm de acabar’”, publicou num vídeo nas redes sociais, repetindo a ideia em vários posts.

São várias mentiras em tão poucas palavras, como é costume: 1. A VISÃO foi fundada em 1993 e tem uma vida de jornalismo de qualidade muito antes de aparecer o Chega; 2. A VISÃO não fez vida a atacar o Chega, e sim a denunciar violações aos valores fundamentais em que foi fundada: a democracia, a liberdade, o humanismo (valores que, infelizmente, o Chega detesta e ataca); 3. Não foi a VISÃO que foi à falência, mas o grupo Trust in News que detém outras 15 revistas e que foi vítima de dívidas acumuladas pelo acionista, sendo que a VISÃO foi sempre o motor que deu margem de contribuição positiva para o grupo e que, ainda agora, no meio deste caos, vende cerca de 9 000 exemplares, tem à volta de 6 000 assinantes e fatura perto de muitos milhares de euros por mês. Se a VISÃO fechar, não será certamente por falta de leitores ou de mercado: será sim por causa de uma gestão gravemente danosa e incompetente – esta é a minha opinião e assumo-a (e foi ela que me levou a pedir a demissão no final de 2023).

A liberdade de imprensa incomoda. Esta semana, o ex-jornalista e comentador incisivo Filipe Santos Costa foi atacado em direto na CNN Portugal, num momento de entrevista a Ventura por um painel, com acusações de “representante do Partido Socialista”.

A alegria seria idêntica se uma iminência de falência batesse às portas do Expresso, do Público ou do Polígrafo. Centenas de jornalistas empurrados para o desemprego, prejuízos avultados para credores? Pouco importa. É claro que para André Ventura e “sus muchachos” a vida ficaria muito mais fácil se só existisse a sua Folha Nacional, o jornal do Chega que publica sondagens imaginárias e alucinações de seita.

Deixem-me fazer um ponto de honra. O jornalismo, nacional e internacional, cometeu e comete muitos erros. Tem falhas, engana-se, facilita, vai por caminhos ínvios, dá tiros nos pés, tem dificuldade em lidar com os novos tempos digitais. Eu também terei cometido muitos, certamente, no tempo em que fui diretora da VISÃO. Mas a esmagadora maioria do jornalismo que os média tradicionais de referência fazem em Portugal procura ser isento, honesto e comprometido com a busca da verdade.

A palavra “jornalixo” é todo um tratado de ataque não apenas aos média, mas à democracia e à liberdade. Quem a usa fica irremediavelmente apresentado. Porque não há democracia sem imprensa livre e de denúncia. Porque não há liberdade sem jornalistas incómodos e opinadores críticos.

Na música do genérico do belíssimo filme Ainda Estou Aqui, lê-se: “Estou envergonhado / Com as coisas que eu vi / Mas não vou ficar calado / No conforto, acomodado / Como tantos por aí.” Sim, ainda estamos aqui. E, como jornalistas incómodos, havemos de continuar por aí a denunciar, a criticar e a opinar. Gostem os poderes instalados e os líderes autoritários ou não.

Nada mais antigo do que o passado recente

Notório autor de frases de efeito, o jornalista e dramaturgo Nelson Rodrigues dizia que “não há nada mais antigo do que o passado recente”. Relembrado por ocasião dos 100 anos do jornal “O Globo”, do qual foi colunista, o autor de “Vestido de Noiva” afirmou em uma crônica de 1968 que “a toda hora e em toda parte, a vida injeta o passado no presente”.

Atualmente, brasileiros assistem, perplexos, à vida injetando o passado de ações intervencionistas dos Estados Unidos no Brasil. Em 201 anos de relações diplomáticas, prevaleceram a amizade e alianças políticas e comerciais entre os dois países, com respeito mútuo pela soberania, mas com incidentes pontuais.

Lembre-se que em 1952, quando o presidente Harry Truman pressionou Getúlio Vargas a enviar soldados para lutarem ao lado dos americanos na Guerra da Coreia, o mandatário brasileiro recusou-se. Para não se indispor com o aliado, Getúlio propôs um acordo militar, envolvendo a exploração em solo nacional de matérias estratégicos, como urânio e terras raras. Tal qual se deu no passado, atualmente, o interesse americano pelas mesmas terras raras, abundantes no Brasil, pode ajudar a reconstruir a relação entre os dois países.

No pós-Segunda Guerra, Getúlio costurou com o presidente Franklin Roosevelt, em 1945, a retirada das bases americanas do Brasil. Essas instalações deram apoio logístico à aviação americana, e reforçaram a segurança da região, num cenário em que submarinos alemães haviam abatido embarcações brasileiras.

No início de 1946, o então ministro das Relações Exteriores, João Neves da Fontoura, foi cobrado pela permanência de algumas dessas bases no país. Ele ponderou que o processo de desocupação estava em curso, e exaltou a soberania nacional: “O Brasil cultiva o espírito de cooperação panamericana no mais alto grau, mas dentro de seu território só pode flutuar uma bandeira - a nossa”.

Em 1952, coube ao mesmo João Neves - desta vez, como chanceler de Getúlio - costurar com sua contraparte americana o acordo de cooperação militar com os Estados Unidos. A negativa de Getúlio ao envio das tropas para a Coreia era ousada pela sensibilidade da conjuntura internacional, e, igualmente, pela dependência econômica do Brasil do vizinho americano. Em plena guerra fria, o conflito na Coreia tinha um viés ideológico, porque o apoio dos EUA à Coreia do Sul simbolizava o combate à expansão do comunismo, já que do lado oposto lutavam Coreia do Norte e União Soviética.

Mais de 70 anos depois, o passado invade o presente nas relações entre EUA e Brasil, quando o presidente Donald Trump adiciona o viés ideológico às relações comerciais entre ambos. Ele o faz ao condicionar o fim do “tarifaço” à intervenção do governo brasileiro no Supremo Tribunal Federal (STF), na ação penal sobre a tentativa de golpe, que tem como um dos réus o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Nos anos 50, os termos do acordo militar do governo Getúlio foram considerados excessivamente favoráveis aos americanos. Os minerais estratégicos que eram objeto do acordo, como as areias monazíticas, ricas em urânio e terras raras, não poderiam ser negociados pelo Brasil com outro país, sem o consentimento prévio de Washington. Em paralelo, a contrapartida americana foi considerada genérica, ao prever assistência ao Brasil em equipamentos, materiais ou serviços. Em 1977, o presidente Ernesto Geisel encerrou o acordo, gerando novo foco de tensão entre os dois países.

Em outro capítulo, somente muitos anos depois veio à luz o envolvimento dos Estados Unidos no golpe militar de 1964. O historiador Carlos Fico, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), revelou que se tropas legalistas resistissem, os EUA posicionariam um porta-aviões, petroleiros e contratorpedeiros na costa brasileira para reforçar o contingente empregado na deposição de João Goulart.

Nessa quinta-feira (14), Donald Trump voltou a atacar o Brasil, que chamou de "péssimo parceiro comercial", além de qualificar o julgamento de Bolsonaro de “execução política”. As premissas são falsas, porque os EUA são superavitários nos negócios com os brasileiros, enquanto o ex-presidente teve direito ao devido processo legal, com ampla defesa e contraditório.

Lula rebateu Trump, alertando que o Brasil “não vai ficar de joelhos”. A tensão está literalmente no ar, num momento em que Trump despachou tropas das forças aéreas e navais americanas para o sul do Mar do Caribe. No passado, na Segunda Guerra, as bases americanas no Brasil foram devidamente acordadas entre Getúlio e Roosevelt.

A dependência do Brasil das exportações para os EUA já foi maior. Em 1989, representava 23,94%, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (Mdic), e esse volume caiu para 12%, no acumulado até junho. Mas Trump já mostrou que a briga é política, e não comercial.

Um diplomata lamentou que seja a “maior crise em 201 anos de relação”, e disse à coluna que só muito trabalho de bastidor para revertê-la, e cientes de que a pressão vai continuar até o julgamento de Bolsonaro, com a perspectiva de se agravar. A vida injeta o passado no presente, mas é o futuro que nos aflige.

Andrea Jubé

Atualmente, brasileiros assistem, perplexos, à vida injetando o passado de ações intervencionistas dos Estados Unidos no Brasil. Em 201 anos de relações diplomáticas, prevaleceram a amizade e alianças políticas e comerciais entre os dois países, com respeito mútuo pela soberania, mas com incidentes pontuais.

Lembre-se que em 1952, quando o presidente Harry Truman pressionou Getúlio Vargas a enviar soldados para lutarem ao lado dos americanos na Guerra da Coreia, o mandatário brasileiro recusou-se. Para não se indispor com o aliado, Getúlio propôs um acordo militar, envolvendo a exploração em solo nacional de matérias estratégicos, como urânio e terras raras. Tal qual se deu no passado, atualmente, o interesse americano pelas mesmas terras raras, abundantes no Brasil, pode ajudar a reconstruir a relação entre os dois países.

No pós-Segunda Guerra, Getúlio costurou com o presidente Franklin Roosevelt, em 1945, a retirada das bases americanas do Brasil. Essas instalações deram apoio logístico à aviação americana, e reforçaram a segurança da região, num cenário em que submarinos alemães haviam abatido embarcações brasileiras.

No início de 1946, o então ministro das Relações Exteriores, João Neves da Fontoura, foi cobrado pela permanência de algumas dessas bases no país. Ele ponderou que o processo de desocupação estava em curso, e exaltou a soberania nacional: “O Brasil cultiva o espírito de cooperação panamericana no mais alto grau, mas dentro de seu território só pode flutuar uma bandeira - a nossa”.

Em 1952, coube ao mesmo João Neves - desta vez, como chanceler de Getúlio - costurar com sua contraparte americana o acordo de cooperação militar com os Estados Unidos. A negativa de Getúlio ao envio das tropas para a Coreia era ousada pela sensibilidade da conjuntura internacional, e, igualmente, pela dependência econômica do Brasil do vizinho americano. Em plena guerra fria, o conflito na Coreia tinha um viés ideológico, porque o apoio dos EUA à Coreia do Sul simbolizava o combate à expansão do comunismo, já que do lado oposto lutavam Coreia do Norte e União Soviética.

Mais de 70 anos depois, o passado invade o presente nas relações entre EUA e Brasil, quando o presidente Donald Trump adiciona o viés ideológico às relações comerciais entre ambos. Ele o faz ao condicionar o fim do “tarifaço” à intervenção do governo brasileiro no Supremo Tribunal Federal (STF), na ação penal sobre a tentativa de golpe, que tem como um dos réus o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Nos anos 50, os termos do acordo militar do governo Getúlio foram considerados excessivamente favoráveis aos americanos. Os minerais estratégicos que eram objeto do acordo, como as areias monazíticas, ricas em urânio e terras raras, não poderiam ser negociados pelo Brasil com outro país, sem o consentimento prévio de Washington. Em paralelo, a contrapartida americana foi considerada genérica, ao prever assistência ao Brasil em equipamentos, materiais ou serviços. Em 1977, o presidente Ernesto Geisel encerrou o acordo, gerando novo foco de tensão entre os dois países.

Em outro capítulo, somente muitos anos depois veio à luz o envolvimento dos Estados Unidos no golpe militar de 1964. O historiador Carlos Fico, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), revelou que se tropas legalistas resistissem, os EUA posicionariam um porta-aviões, petroleiros e contratorpedeiros na costa brasileira para reforçar o contingente empregado na deposição de João Goulart.

Nessa quinta-feira (14), Donald Trump voltou a atacar o Brasil, que chamou de "péssimo parceiro comercial", além de qualificar o julgamento de Bolsonaro de “execução política”. As premissas são falsas, porque os EUA são superavitários nos negócios com os brasileiros, enquanto o ex-presidente teve direito ao devido processo legal, com ampla defesa e contraditório.

Lula rebateu Trump, alertando que o Brasil “não vai ficar de joelhos”. A tensão está literalmente no ar, num momento em que Trump despachou tropas das forças aéreas e navais americanas para o sul do Mar do Caribe. No passado, na Segunda Guerra, as bases americanas no Brasil foram devidamente acordadas entre Getúlio e Roosevelt.

A dependência do Brasil das exportações para os EUA já foi maior. Em 1989, representava 23,94%, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio (Mdic), e esse volume caiu para 12%, no acumulado até junho. Mas Trump já mostrou que a briga é política, e não comercial.

Um diplomata lamentou que seja a “maior crise em 201 anos de relação”, e disse à coluna que só muito trabalho de bastidor para revertê-la, e cientes de que a pressão vai continuar até o julgamento de Bolsonaro, com a perspectiva de se agravar. A vida injeta o passado no presente, mas é o futuro que nos aflige.

Andrea Jubé

Assinar:

Comentários (Atom)

/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_63b422c2caee4269b8b34177e8876b93/internal_photos/bs/2025/Y/V/eyy9uTS4qk23MStTaFAQ/navio-america-brasil-ilha-01.jpg)