quarta-feira, 19 de novembro de 2025

O mito da polarização

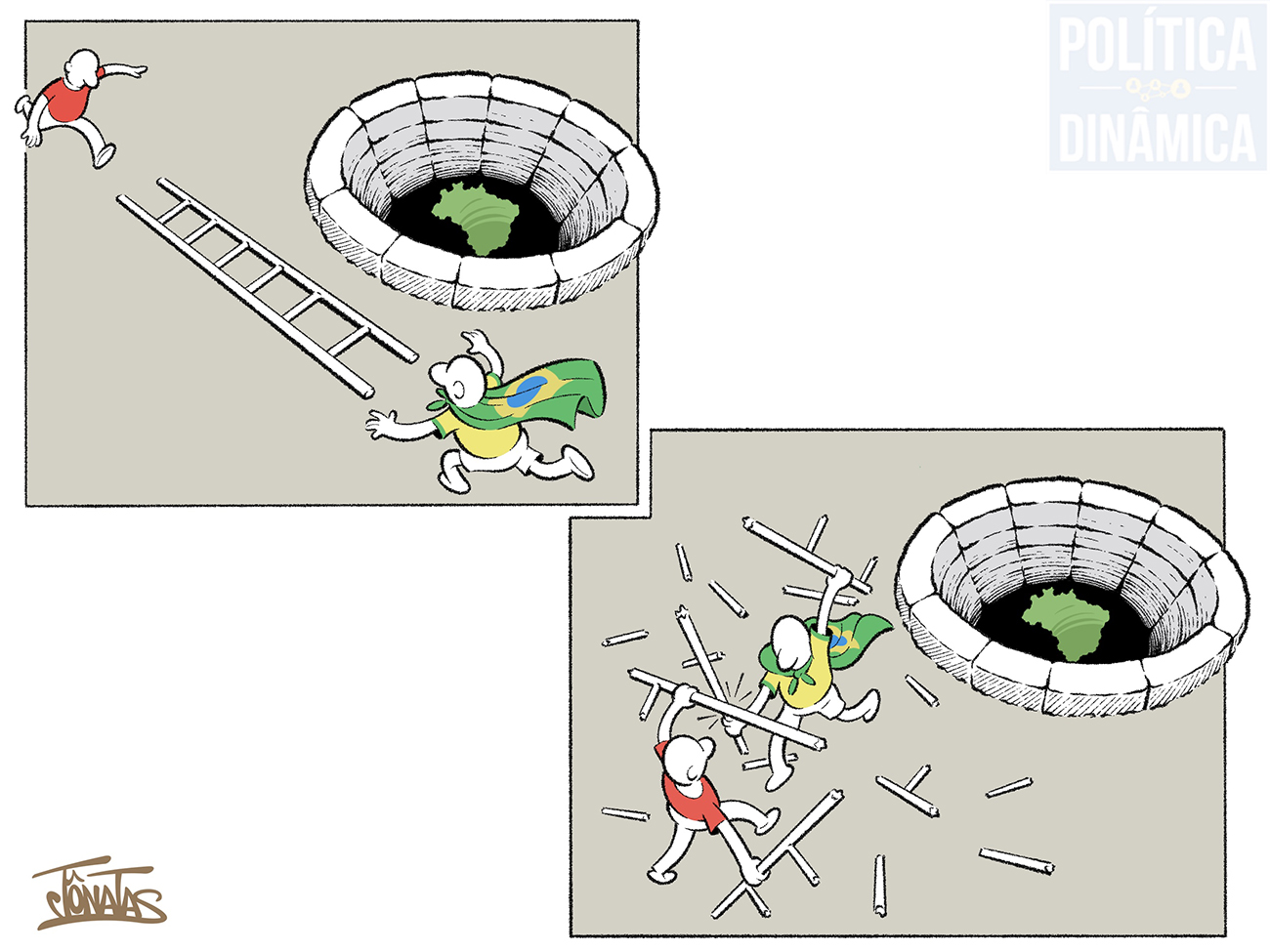

Direita e esquerda, da forma como se apresentam hoje, não caem nas graças da maioria. A dita polarização tampouco. Um passeio pela vida real dá a dimensão do que se passa longe da internet e do noticiário que reverbera as vozes engajadas.

Foi o que fizeram os pesquisadores Pablo Ortellado e Felipe Nunes ao elaborar um estudo com duas centenas de perguntas a 10 mil brasileiros. O resultado traduziu a realidade em números: os apaixonados extremos são 11%, e os levemente enamorados, 35% —enquanto 54% estão na pista, no aguardo de quem lhes desperte o interesse.

Pelo demonstrado, temos que a minoria barulhenta, embora insignificante em termos eleitorais, acaba conduzindo a eleição para a tal disputa de rejeições. Isso apesar de a quase totalidade do eleitorado ser permeável a escolhas diferentes das já oferecidas.

E é na ausência de gente capaz de encarnar uma nova bossa da conquista que a coisa enrosca e mantém o país preso a uma lógica em que a escolha do presidente se dá mais pelo medo de errar do que pela vontade de acertar.

Daí os índices de abstenção, votos nulos e brancos, diante da ausência de estímulo à maioria desinteressada em entrar numa guerra por ídolos de estimação, hoje simbolizados nas figuras de Luiz Inácio da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL). Ambos gastos pelo tempo e por outras circunstâncias.

A existência de vasto eleitorado à deriva esbarra na inexistência de postulantes fluentes no idioma das demandas por um Estado que proteja a população, mas não atrapalhe e ofereça serviços públicos decentes, com governantes atentos aos cidadãos, que não os vejam como massa de manobra eleitoral e os incluam em projetos de desenvolvimento do país.

Os estrategistas de campanha sabem disso. O problema é que na receita falta o ingrediente principal: matéria-prima de qualidade. Assim como eleitor silencioso, os bons pretendentes a eleitos certamente estão por aí. Na encolha, sem espaço nem disposição para enfrentar o barulho dos extremos.

Dora Kramer

Foi o que fizeram os pesquisadores Pablo Ortellado e Felipe Nunes ao elaborar um estudo com duas centenas de perguntas a 10 mil brasileiros. O resultado traduziu a realidade em números: os apaixonados extremos são 11%, e os levemente enamorados, 35% —enquanto 54% estão na pista, no aguardo de quem lhes desperte o interesse.

Pelo demonstrado, temos que a minoria barulhenta, embora insignificante em termos eleitorais, acaba conduzindo a eleição para a tal disputa de rejeições. Isso apesar de a quase totalidade do eleitorado ser permeável a escolhas diferentes das já oferecidas.

E é na ausência de gente capaz de encarnar uma nova bossa da conquista que a coisa enrosca e mantém o país preso a uma lógica em que a escolha do presidente se dá mais pelo medo de errar do que pela vontade de acertar.

Daí os índices de abstenção, votos nulos e brancos, diante da ausência de estímulo à maioria desinteressada em entrar numa guerra por ídolos de estimação, hoje simbolizados nas figuras de Luiz Inácio da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL). Ambos gastos pelo tempo e por outras circunstâncias.

A existência de vasto eleitorado à deriva esbarra na inexistência de postulantes fluentes no idioma das demandas por um Estado que proteja a população, mas não atrapalhe e ofereça serviços públicos decentes, com governantes atentos aos cidadãos, que não os vejam como massa de manobra eleitoral e os incluam em projetos de desenvolvimento do país.

Os estrategistas de campanha sabem disso. O problema é que na receita falta o ingrediente principal: matéria-prima de qualidade. Assim como eleitor silencioso, os bons pretendentes a eleitos certamente estão por aí. Na encolha, sem espaço nem disposição para enfrentar o barulho dos extremos.

Dora Kramer

O avesso

Às vezes, nada mais distante do conceito de política do que um político.

Carlos Drummond de Andrade, "O Avesso das Coisas"

O Brasil onde a dor virou rotina

O massacre nos Complexos da Penha e do Alemão, no final de outubro, e o projeto de lei que tenta impedir meninas estupradas com menos de 14 anos de interromper uma gravidez podem parecer assuntos distantes. Mas vêm da mesma raiz: a incapacidade do Estado brasileiro de garantir dignidade e proteção justamente para quem mais precisa. O resultado é um país onde o bem viver – entendido como segurança, cuidado e possibilidade real de futuro – se torna exceção.

Quando uma favela é tratada como território inimigo e uma criança violentada enfrenta barreiras para exercer um direito previsto em lei há mais de 80 anos, o país revela seu padrão mais cruel: vidas negras, pobres e femininas seguem sendo tratadas como descartáveis.

As investigações sobre operações policiais confirmam o que moradores já sabem: a letalidade do Estado atinge principalmente pessoas negras, jovens e crianças. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que, ano após ano, a maioria das vítimas de intervenções policiais é composta por homens negros – e cada episódio deixa um rastro de trauma nas famílias e na comunidade.

Do outro lado, estudos médicos e psicológicos são unânimes: meninas e meninos vítimas de violência sexual têm risco significativamente maior de depressão, ansiedade e transtorno de estresse pós-traumático. Esses efeitos variam conforme a intensidade da violência, o ambiente familiar e o apoio recebido, mas pioram drasticamente quando as instituições que deveriam acolher produzem nova violência. A literatura chama isso de “traição institucional”: quando o sistema trai quem deveria proteger. E nenhum bem viver é possível quando até o acolhimento machuca.

A ONU e a UNICEF registram, repetidas vezes, que crianças expostas à violência – doméstica ou comunitária – podem desenvolver o chamado “estresse tóxico”: um desgaste emocional tão profundo que compromete aprendizagem, autorregulação e saúde mental, afetando o desenvolvimento ao longo da vida. Em outras palavras, impede que vivam bem agora e destrói as bases do seu florescimento no presente e no futuro.

No fim das contas, estamos falando do mesmo ciclo: uma sequência de violações que derruba os pilares básicos do desenvolvimento humano – segurança, pertencimento e a chance real de construir um futuro. Sem isso, ninguém floresce. E, sem florescimento, nenhum país se sustenta.

Com o tempo, esse acúmulo de tragédias gera outro problema: um entorpecimento social. Quanto mais vemos chacinas, abandono institucional e violência contra meninas e contra comunidades periféricas, mais corremos o risco de encarar tudo como “normal”. A psicologia chama isso de dessensibilização. Não é falta de empatia; é cansaço. É a sensação de que nada muda, de que reagir não adianta. Esse torpor coletivo enfraquece a mobilização social – e fortalece o ciclo da violência. Sociedades cansadas sobrevivem; não vivem bem.

Falar de felicidade nesse cenário pode parecer deslocado. Mas “felicidade”, aqui, não é euforia: é política pública. É bem-estar entendido como infraestrutura de país – parte central do bem viver. Pesquisadores das universidades da Pensilvânia e da Califórnia, nos Estados Unidos, e da Universidade de Tsinghua, na China, defendem isso há anos: saúde mental, vínculos comunitários, sensação de segurança e oportunidades de desenvolvimento devem valer tanto quanto indicadores econômicos. A Psicologia Positiva – no campo científico, não no comercial – demonstra que intervenções de bem-estar podem ajudar comunidades vulneráveis a se reconstruírem emocionalmente, desde que acompanhadas de políticas de proteção social e de atendimento em saúde mental.

A Colômbia é um exemplo – e também um alerta. Logo após o Acordo de Paz de 2016, escolas e centros comunitários implementaram programas de bem-estar para reduzir tensões e reconstruir vínculos entre jovens e famílias afetadas pelo conflito. Nos primeiros anos (2017-2020), parte das iniciativas se inspirou no trabalho de Mihaly Csikszentmihalyi, especialmente na noção de flow: atividades que ajudam populações traumatizadas a recuperar propósito, foco e a sensação de que podem agir e transformar sua própria realidade. Avaliações independentes registraram avanços modestos, porém consistentes, na convivência escolar e na percepção de segurança psicológica – resultados pequenos, mas estruturantes, capazes de sustentar processos de reparação e abrir brechas para o bem viver após décadas de violência.

Mas o caráter datado desse ciclo revela um limite: a partir dos anos seguintes, com mudanças de governo e prioridades orçamentárias, muitos desses programas perderam financiamento ou foram reduzidos, mesmo diante de evidências positivas. É um exemplo claro de como políticas eficazes podem ser interrompidas antes de amadurecer – e de como a falta de continuidade pública enfraquece justamente as soluções que exigem tempo, cuidado e persistência.

No cenário global, Butão e Nova Zelândia seguiram outro caminho. O Butão criou o índice de Felicidade Interna Bruta, que reúne dimensões como saúde, educação, cultura, governança, vitalidade comunitária e meio ambiente. A lógica é simples: uma política só é boa se melhora a vida das pessoas. Já a Nova Zelândia lançou, em 2019, o Wellbeing Budget, um orçamento nacional baseado em metas de bem-estar – com foco em saúde mental, enfrentamento da violência doméstica e redução das desigualdades. Não foi filosofia: foi evidência. Pesquisas mostram que investir em bem-estar reduz custos futuros em saúde, segurança e assistência social. São países que tratam o bem viver como política de Estado. Isso é felicidade no campo científico, com impacto social real.

O Brasil poderia estar nessa rota. Temos pesquisa, recomendações internacionais e uma Constituição que coloca a dignidade humana no centro. Falta transformar isso em prioridade. Porque comunidades continuam vivendo sob violência crônica; meninas violentadas continuam enfrentando violência institucional; e a anestesia coletiva continua crescendo – muitas vezes alimentada por parlamentares que defendem medidas na contramão das evidências científicas. É impossível falar em bem viver enquanto a sobrevivência ocupa todo o espaço. Fica difícil falar de esperança quando a realidade insiste em se acinzentar.

O país não precisa escolher entre combater a violência e promover bem-estar. Os dois caminhos andam juntos. Sociedades emocionalmente seguras são mais estáveis, mais criativas e mais prósperas. A pergunta que fica é direta: quando começamos a aceitar que bem-estar – saúde emocional, segurança, felicidade e dignidade – seria algo supérfluo?

Enquanto essa mudança não chega, seguimos tentando florescer em solo árido. Mas nenhum país floresce por acaso. Ele floresce quando decide que toda vida merece mais do que sobreviver. Merece bem viver – e ser feliz.

Quando uma favela é tratada como território inimigo e uma criança violentada enfrenta barreiras para exercer um direito previsto em lei há mais de 80 anos, o país revela seu padrão mais cruel: vidas negras, pobres e femininas seguem sendo tratadas como descartáveis.

As investigações sobre operações policiais confirmam o que moradores já sabem: a letalidade do Estado atinge principalmente pessoas negras, jovens e crianças. Dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que, ano após ano, a maioria das vítimas de intervenções policiais é composta por homens negros – e cada episódio deixa um rastro de trauma nas famílias e na comunidade.

Do outro lado, estudos médicos e psicológicos são unânimes: meninas e meninos vítimas de violência sexual têm risco significativamente maior de depressão, ansiedade e transtorno de estresse pós-traumático. Esses efeitos variam conforme a intensidade da violência, o ambiente familiar e o apoio recebido, mas pioram drasticamente quando as instituições que deveriam acolher produzem nova violência. A literatura chama isso de “traição institucional”: quando o sistema trai quem deveria proteger. E nenhum bem viver é possível quando até o acolhimento machuca.

A ONU e a UNICEF registram, repetidas vezes, que crianças expostas à violência – doméstica ou comunitária – podem desenvolver o chamado “estresse tóxico”: um desgaste emocional tão profundo que compromete aprendizagem, autorregulação e saúde mental, afetando o desenvolvimento ao longo da vida. Em outras palavras, impede que vivam bem agora e destrói as bases do seu florescimento no presente e no futuro.

No fim das contas, estamos falando do mesmo ciclo: uma sequência de violações que derruba os pilares básicos do desenvolvimento humano – segurança, pertencimento e a chance real de construir um futuro. Sem isso, ninguém floresce. E, sem florescimento, nenhum país se sustenta.

Com o tempo, esse acúmulo de tragédias gera outro problema: um entorpecimento social. Quanto mais vemos chacinas, abandono institucional e violência contra meninas e contra comunidades periféricas, mais corremos o risco de encarar tudo como “normal”. A psicologia chama isso de dessensibilização. Não é falta de empatia; é cansaço. É a sensação de que nada muda, de que reagir não adianta. Esse torpor coletivo enfraquece a mobilização social – e fortalece o ciclo da violência. Sociedades cansadas sobrevivem; não vivem bem.

Falar de felicidade nesse cenário pode parecer deslocado. Mas “felicidade”, aqui, não é euforia: é política pública. É bem-estar entendido como infraestrutura de país – parte central do bem viver. Pesquisadores das universidades da Pensilvânia e da Califórnia, nos Estados Unidos, e da Universidade de Tsinghua, na China, defendem isso há anos: saúde mental, vínculos comunitários, sensação de segurança e oportunidades de desenvolvimento devem valer tanto quanto indicadores econômicos. A Psicologia Positiva – no campo científico, não no comercial – demonstra que intervenções de bem-estar podem ajudar comunidades vulneráveis a se reconstruírem emocionalmente, desde que acompanhadas de políticas de proteção social e de atendimento em saúde mental.

A Colômbia é um exemplo – e também um alerta. Logo após o Acordo de Paz de 2016, escolas e centros comunitários implementaram programas de bem-estar para reduzir tensões e reconstruir vínculos entre jovens e famílias afetadas pelo conflito. Nos primeiros anos (2017-2020), parte das iniciativas se inspirou no trabalho de Mihaly Csikszentmihalyi, especialmente na noção de flow: atividades que ajudam populações traumatizadas a recuperar propósito, foco e a sensação de que podem agir e transformar sua própria realidade. Avaliações independentes registraram avanços modestos, porém consistentes, na convivência escolar e na percepção de segurança psicológica – resultados pequenos, mas estruturantes, capazes de sustentar processos de reparação e abrir brechas para o bem viver após décadas de violência.

Mas o caráter datado desse ciclo revela um limite: a partir dos anos seguintes, com mudanças de governo e prioridades orçamentárias, muitos desses programas perderam financiamento ou foram reduzidos, mesmo diante de evidências positivas. É um exemplo claro de como políticas eficazes podem ser interrompidas antes de amadurecer – e de como a falta de continuidade pública enfraquece justamente as soluções que exigem tempo, cuidado e persistência.

No cenário global, Butão e Nova Zelândia seguiram outro caminho. O Butão criou o índice de Felicidade Interna Bruta, que reúne dimensões como saúde, educação, cultura, governança, vitalidade comunitária e meio ambiente. A lógica é simples: uma política só é boa se melhora a vida das pessoas. Já a Nova Zelândia lançou, em 2019, o Wellbeing Budget, um orçamento nacional baseado em metas de bem-estar – com foco em saúde mental, enfrentamento da violência doméstica e redução das desigualdades. Não foi filosofia: foi evidência. Pesquisas mostram que investir em bem-estar reduz custos futuros em saúde, segurança e assistência social. São países que tratam o bem viver como política de Estado. Isso é felicidade no campo científico, com impacto social real.

O Brasil poderia estar nessa rota. Temos pesquisa, recomendações internacionais e uma Constituição que coloca a dignidade humana no centro. Falta transformar isso em prioridade. Porque comunidades continuam vivendo sob violência crônica; meninas violentadas continuam enfrentando violência institucional; e a anestesia coletiva continua crescendo – muitas vezes alimentada por parlamentares que defendem medidas na contramão das evidências científicas. É impossível falar em bem viver enquanto a sobrevivência ocupa todo o espaço. Fica difícil falar de esperança quando a realidade insiste em se acinzentar.

O país não precisa escolher entre combater a violência e promover bem-estar. Os dois caminhos andam juntos. Sociedades emocionalmente seguras são mais estáveis, mais criativas e mais prósperas. A pergunta que fica é direta: quando começamos a aceitar que bem-estar – saúde emocional, segurança, felicidade e dignidade – seria algo supérfluo?

Enquanto essa mudança não chega, seguimos tentando florescer em solo árido. Mas nenhum país floresce por acaso. Ele floresce quando decide que toda vida merece mais do que sobreviver. Merece bem viver – e ser feliz.

Sudão e Gaza: ecos de um mesmo império

As tragédias do nosso mundo não são separadas. Gaza, aqui, é chamada de “conflito”; o Sudão, ali, é reduzido a uma “guerra civil” que mal merece ser mencionada. Mas, se seguirmos o rastro do dinheiro, das armas e da propaganda, encontraremos as mesmas marcas ensanguentadas em ambos os crimes.

Os Emirados Árabes Unidos financiam as Forças de Apoio Rápido que massacram civis sudaneses, enquanto mantêm voos para Tel Aviv durante todo o genocídio. A Grã-Bretanha vende armas que acabam nas mãos da RSF, ao mesmo tempo em que abastece a campanha de extermínio de Israel. E os Estados Unidos, que declaram a crise do Sudão um genocídio, enviam mais 14,3 bilhões de dólares em ajuda militar a Israel – justamente no momento em que este conduz o seu próprio ataque genocida.

Em Gaza, pelo menos 63 mil palestinos foram assassinados e 1,9 milhão foram forçados a deixar suas casas. No Sudão, centenas de milhares de pessoas morreram, milhões estão deslocados e a insegurança alimentar já está em níveis de emergência ou fome extrema.

Em ambos os lugares, pais e mães veem os corpos de seus filhos se consumirem pela fome, enquanto aqueles que dizem combater a miséria continuam armando seus assassinos. A Dra. Tanya Haj-Hassan, que atuou como voluntária em Gaza e no Sudão, afirmou em entrevista ao Democracy Now: “As atrocidades na Palestina e no Sudão relacionadas à desnutrição e à fome são consequência de estruturas subjacentes que permitem que essas coisas aconteçam.”

As estruturas a que ela se refere têm nomes próprios: Charles George Gordon, Herbert Kitchener, Arthur James Balfour. O mesmo Império Britânico que dividiu o Sudão e a Palestina, que massacrou 12 mil sudaneses em Omdurman com metralhadoras contra lanças, e que prometeu a Palestina aos colonos sionistas enquanto silenciava a população indígena da terra.

Em 1898, Kitchener observou pelos binóculos os corpos sudaneses empilhados, comentou que haviam recebido uma “boa limpeza” e então se retirou para o dia. Essa brutalidade banal – essa convicção de que certas vidas não contam como perda – não morreu com o Império Britânico. Ela se transformou, espalhando-se nas estruturas de poder que hoje matam de fome Gaza e armam os senhores da guerra do Sudão.

Tanto a Grã-Bretanha quanto seu império sucessor, os Estados Unidos, mantiveram deliberadamente suas colônias em estado de dependência. No Sudão, negaram a formação de um Estado centralizado forte, limitaram a economia à produção agrícola marginal subordinada aos interesses britânicos e aplicaram táticas de divisão e dominação, sustentadas por doutrinas raciais. Na Palestina, entregaram a terra aos colonos europeus sob o pretexto de “autodeterminação” e, nos 77 anos seguintes, financiaram o regime de apartheid de Israel. O padrão é o mesmo: fragmentar, explorar, dominar – e, por fim, deixar que as populações se destruam enquanto se lucra com os escombros.

E onde está o mundo? O apelo da ONU para o Sudão foi financiado em apenas 12%. A USAID sofreu cortes drásticos, enquanto a ajuda militar a Israel segue ininterrupta. A Europa reduz a assistência humanitária ao Sudão, mas continua vendendo armas que acabam nas mãos da RSF. Os mesmos governos que vetaram todas as resoluções de cessar-fogo da ONU para Gaza ignoram completamente o Sudão, a não ser quando há ouro a extrair ou rotas comerciais a proteger.

Foi isso que a Dra. Tanya Haj-Hassan testemunhou ao atravessar os campos agrícolas do Sudão para tratar crianças desnutridas: “Você pensa: como, neste mundo moderno?”. Ela recordou ter visto a fome na Etiópia quando era criança, acreditando que fosse causada pelo clima, um ato de Deus. “E então você cresce, amadurece e percebe que essas coisas são causadas pelo homem.”

Causadas pelo homem, sim. Mas por quais homens? Por aqueles mesmos arquitetos imperiais que decidiram que algumas populações merecem um Estado, enquanto outras merecem passar fome. Pelos fabricantes de armas que lucram com ambas as máquinas de morte. Pelas potências ocidentais que instalam ditadores, armam milícias e depois lavam as mãos quando os corpos se acumulam. Pelos Emirados Árabes Unidos, que disseminam propaganda divisória em todo o mundo muçulmano para conter a luta anti-imperialista, ao mesmo tempo em que colaboram com Israel para desmantelar qualquer forma de resistência à ocupação.

Alguns dirão que Gaza e o Sudão são diferentes – um seria um caso de colonialismo de povoamento; o outro, uma guerra civil entre milícias. Mas, se deixarmos de lado os rótulos, veremos os mesmos métodos de violência: potências externas armando representantes locais, usando a fome como arma, atacando civis de forma sistemática, bloqueando a ajuda humanitária e, depois, culpando as próprias vítimas por sua tragédia. É a mesma “comunidade internacional” que poderia pôr fim a ambos os “conflitos” amanhã, se quisesse – mas que lucra demais com a matança para fazê-lo.

Não podemos permitir que a visibilidade de Gaza ofusque a invisibilidade do Sudão. O mesmo fantasma assombra ambos. O legado de extração e dominação do Império Britânico sobrevive em cada comboio de ajuda bloqueado, em cada carregamento de armas, em cada cessar-fogo violado por aqueles que jamais tiveram a intenção de cumpri-lo.

Não podemos escolher quais demônios nomear. Os embargos de armas devem atingir não apenas Israel, mas também todos os governos que sustentam os senhores da guerra do Sudão. Devemos exigir sanções até que haja a retirada completa das forças de ocupação na Palestina e o julgamento dos criminosos de guerra do Sudão em Haia.

Mais do que isso, precisamos rejeitar a mentira de que se trata de crises isoladas, que pedem lutas e movimentos separados. Cada piquete que bloqueia o envio de armas a Israel deve também bloquear o fluxo de armas para a RSF. Cada sindicato que entra em greve pela Palestina deve fazê-lo também pelo Sudão. Cada apelo por responsabilização em Gaza deve incluir a responsabilização por Darfur. A solidariedade não pode ser seletiva, porque o sistema que mata ambas as populações tampouco é seletivo em quem devora.

Infelizmente, a revolta é abundante; a solidariedade, porém, é infinita. As conexões entre essas lutas não são exercícios teóricos: são fatos materiais escritos em remessas de armas, nas transações financeiras e nos despachos diplomáticos.

Enquanto não desmantelar por completo esse sistema, enquanto não rompermos as cadeias de abastecimento da morte que conectam Tel Aviv a Cartum, Londres e Washington, o padrão continuará se repetindo: novas populações, os mesmos fantasmas, os mesmos túmulos.

Rima Awada Zahra

Os Emirados Árabes Unidos financiam as Forças de Apoio Rápido que massacram civis sudaneses, enquanto mantêm voos para Tel Aviv durante todo o genocídio. A Grã-Bretanha vende armas que acabam nas mãos da RSF, ao mesmo tempo em que abastece a campanha de extermínio de Israel. E os Estados Unidos, que declaram a crise do Sudão um genocídio, enviam mais 14,3 bilhões de dólares em ajuda militar a Israel – justamente no momento em que este conduz o seu próprio ataque genocida.

Em Gaza, pelo menos 63 mil palestinos foram assassinados e 1,9 milhão foram forçados a deixar suas casas. No Sudão, centenas de milhares de pessoas morreram, milhões estão deslocados e a insegurança alimentar já está em níveis de emergência ou fome extrema.

Em ambos os lugares, pais e mães veem os corpos de seus filhos se consumirem pela fome, enquanto aqueles que dizem combater a miséria continuam armando seus assassinos. A Dra. Tanya Haj-Hassan, que atuou como voluntária em Gaza e no Sudão, afirmou em entrevista ao Democracy Now: “As atrocidades na Palestina e no Sudão relacionadas à desnutrição e à fome são consequência de estruturas subjacentes que permitem que essas coisas aconteçam.”

As estruturas a que ela se refere têm nomes próprios: Charles George Gordon, Herbert Kitchener, Arthur James Balfour. O mesmo Império Britânico que dividiu o Sudão e a Palestina, que massacrou 12 mil sudaneses em Omdurman com metralhadoras contra lanças, e que prometeu a Palestina aos colonos sionistas enquanto silenciava a população indígena da terra.

Em 1898, Kitchener observou pelos binóculos os corpos sudaneses empilhados, comentou que haviam recebido uma “boa limpeza” e então se retirou para o dia. Essa brutalidade banal – essa convicção de que certas vidas não contam como perda – não morreu com o Império Britânico. Ela se transformou, espalhando-se nas estruturas de poder que hoje matam de fome Gaza e armam os senhores da guerra do Sudão.

Tanto a Grã-Bretanha quanto seu império sucessor, os Estados Unidos, mantiveram deliberadamente suas colônias em estado de dependência. No Sudão, negaram a formação de um Estado centralizado forte, limitaram a economia à produção agrícola marginal subordinada aos interesses britânicos e aplicaram táticas de divisão e dominação, sustentadas por doutrinas raciais. Na Palestina, entregaram a terra aos colonos europeus sob o pretexto de “autodeterminação” e, nos 77 anos seguintes, financiaram o regime de apartheid de Israel. O padrão é o mesmo: fragmentar, explorar, dominar – e, por fim, deixar que as populações se destruam enquanto se lucra com os escombros.

E onde está o mundo? O apelo da ONU para o Sudão foi financiado em apenas 12%. A USAID sofreu cortes drásticos, enquanto a ajuda militar a Israel segue ininterrupta. A Europa reduz a assistência humanitária ao Sudão, mas continua vendendo armas que acabam nas mãos da RSF. Os mesmos governos que vetaram todas as resoluções de cessar-fogo da ONU para Gaza ignoram completamente o Sudão, a não ser quando há ouro a extrair ou rotas comerciais a proteger.

Foi isso que a Dra. Tanya Haj-Hassan testemunhou ao atravessar os campos agrícolas do Sudão para tratar crianças desnutridas: “Você pensa: como, neste mundo moderno?”. Ela recordou ter visto a fome na Etiópia quando era criança, acreditando que fosse causada pelo clima, um ato de Deus. “E então você cresce, amadurece e percebe que essas coisas são causadas pelo homem.”

Causadas pelo homem, sim. Mas por quais homens? Por aqueles mesmos arquitetos imperiais que decidiram que algumas populações merecem um Estado, enquanto outras merecem passar fome. Pelos fabricantes de armas que lucram com ambas as máquinas de morte. Pelas potências ocidentais que instalam ditadores, armam milícias e depois lavam as mãos quando os corpos se acumulam. Pelos Emirados Árabes Unidos, que disseminam propaganda divisória em todo o mundo muçulmano para conter a luta anti-imperialista, ao mesmo tempo em que colaboram com Israel para desmantelar qualquer forma de resistência à ocupação.

Alguns dirão que Gaza e o Sudão são diferentes – um seria um caso de colonialismo de povoamento; o outro, uma guerra civil entre milícias. Mas, se deixarmos de lado os rótulos, veremos os mesmos métodos de violência: potências externas armando representantes locais, usando a fome como arma, atacando civis de forma sistemática, bloqueando a ajuda humanitária e, depois, culpando as próprias vítimas por sua tragédia. É a mesma “comunidade internacional” que poderia pôr fim a ambos os “conflitos” amanhã, se quisesse – mas que lucra demais com a matança para fazê-lo.

Não podemos permitir que a visibilidade de Gaza ofusque a invisibilidade do Sudão. O mesmo fantasma assombra ambos. O legado de extração e dominação do Império Britânico sobrevive em cada comboio de ajuda bloqueado, em cada carregamento de armas, em cada cessar-fogo violado por aqueles que jamais tiveram a intenção de cumpri-lo.

Não podemos escolher quais demônios nomear. Os embargos de armas devem atingir não apenas Israel, mas também todos os governos que sustentam os senhores da guerra do Sudão. Devemos exigir sanções até que haja a retirada completa das forças de ocupação na Palestina e o julgamento dos criminosos de guerra do Sudão em Haia.

Mais do que isso, precisamos rejeitar a mentira de que se trata de crises isoladas, que pedem lutas e movimentos separados. Cada piquete que bloqueia o envio de armas a Israel deve também bloquear o fluxo de armas para a RSF. Cada sindicato que entra em greve pela Palestina deve fazê-lo também pelo Sudão. Cada apelo por responsabilização em Gaza deve incluir a responsabilização por Darfur. A solidariedade não pode ser seletiva, porque o sistema que mata ambas as populações tampouco é seletivo em quem devora.

Infelizmente, a revolta é abundante; a solidariedade, porém, é infinita. As conexões entre essas lutas não são exercícios teóricos: são fatos materiais escritos em remessas de armas, nas transações financeiras e nos despachos diplomáticos.

Enquanto não desmantelar por completo esse sistema, enquanto não rompermos as cadeias de abastecimento da morte que conectam Tel Aviv a Cartum, Londres e Washington, o padrão continuará se repetindo: novas populações, os mesmos fantasmas, os mesmos túmulos.

Rima Awada Zahra

Há hoje um palestiniano na liderança global dos evangélicos

No dia 30 de outubro, em Seul, teve lugar uma nomeação verdadeiramente histórica, quando a Assembleia Geral da WEA (World Evangelical Aliance) empossou o Rev. Botrus Mansour como novo secretário-geral da instituição que representa 650 milhões de cristãos em todo o mundo, confiando-lhe assim a liderança de uma comunhão global de alianças nacionais. Juntamente com ele, foi nomeado um novo Conselho Internacional.

Sendo uma das maiores comunidades de fé do mundo, a Aliança Evangélica Mundial inclui 161 alianças nacionais de 161 nações em todo o mundo, procura defender a liberdade religiosa, promover a unidade entre os evangélicos e difundir a mensagem do Evangelho em todo o mundo. A Assembleia Geral juntou 850 delegados de 124 países e ainda 4.000 pastores coreanos.

Segundo a WEA, “a nomeação do Rev. Mansour marca a conclusão culminante da Assembleia Geral da WEA, que durou uma semana e transformou Seul num centro global de unidade evangélica. A liderança anunciou uma nova fase de fortalecimento da voz coletiva e da participação das alianças membros, com o objetivo final de moldar o testemunho evangélico global.”

Mansour dirige a Escola Baptista de Nazaré desde 2004, a única escola evangélica reconhecida pelo Ministério da Educação de Israel, que funciona desde o jardim de infância até ao ensino médio.

Decerto que no processo de eleição foi considerada a vasta experiência de liderança do Rev. Mansour naquela região do mundo, a qual incluiu a presidência tanto da Convenção das Igrejas Evangélicas em Israel como da Aliança das Convenções Evangélicas na Jordânia e na Terra Santa.

Esta nomeação ocorre numa fase muito crítica para os cristãos do Médio Oriente, tendo em vista a guerra de Israel em Gaza, os ataques recorrentes dos colonos judeus ao povo palestiniano na Cisjordânia e o bloqueio político israelita ao princípio dos dois estados, mas também reflecte, por outro lado, o compromisso da Aliança Evangélica Mundial com o seu propósito de fazer repercutir ao mais alto nível uma representação global.

No discurso de posse, o Rev. Mansour declarou: “É algo profundo que, neste momento, um cristão palestiniano de Israel tenha sido convidado a servir como Secretário-Geral. Especialmente neste momento, quando há um cessar-fogo que, espero, se mantenha na nossa região após mais de dois anos de guerra, presto homenagem ao meu povo e ao meu país.”

A visão da WEA, que o Rev. Mansour partilha, é ver “o mundo inteiro alcançado pelo Evangelho até 2033”, marcando dois mil anos desde a ressurreição de Jesus Cristo, mas na base da unidade e na prática do discipulado.

Os estudos indicam que o cristianismo evangélico é hoje essencialmente um movimento do Sul Global, dada a transumância da fé cristã do hemisfério norte para o sul, visto que, atualmente, 70% dos evangélicos do mundo – e que são centenas de milhões de pessoas – se localizam em África, na Ásia e na América Latina.

Para isso tem contribuído de forma decisiva o avanço do secularismo na Europa, em particular depois da segunda guerra mundial, mas também as mudanças sócio-religiosas verificadas na América do Norte durante as últimas décadas.

A transição de liderança na Aliança Evangélica Mundial também inclui a posse do Rev. Dr. Godfrey Yogarajah, CEO da Aliança Evangélica Cristã Nacional do Sri Lanka e Presidente da Aliança Evangélica da Ásia, como novo Presidente. O Dr. Yogarajah afirmou: “Somos administradores de um grande legado e de uma missão global”.

O movimento evangélico mexe-se e surpreende. A Aliança Evangélica Mundial acabou de eleger um palestiniano como secretário-geral, um asiático como presidente e promete trabalhar em força na evangelização, com os olhos postos em 2033, que é já ali.

Assinar:

Comentários (Atom)