terça-feira, 13 de maio de 2025

Ninguém ousa chamar pelo nome essa aristocracia?

Parte de nossa elite especializou-se na arte da simbiose com o Estado. Quando não está no poder, está ao lado dele. E quando perde uma eleição, ganha uma licitação. O país é um exemplo de como a herança de uma elite aristocrática pode atravessar gerações sem jamais sair de cena.

Diferentemente das elites europeias, que aprenderam a ceder espaço sob a pressão de revoluções e guilhotinas, a brasileira adaptou-se aos novos tempos refinando seu controle. Tornou-se banqueira, tecnocrata, lobista e acionista do próprio privilégio. Tornou-se tudo, mas raramente republicana. Mudou de nome sem mudar sua natureza.

É uma dinastia não coroada, pois o trono é o próprio Estado. Um Estado que, longe de ser um árbitro neutro, costuma atuar como um sócio discreto das castas do topo, oferecendo infraestrutura legal, institucional e legitimação ideológica para garantir sua longevidade.

O primeiro pilar que a sustenta é a riqueza herdada, que assegura a concentração de capital nas mãos de um número ínfimo de famílias, tornando o poder econômico menos resultado de acúmulo produtivo e mais expressão de um traço genético.

Trata-se de um capital que não precisa disputar o presente, porque já venceu no passado. E, ao ser transmitido aos herdeiros, torna-os vencedores por antecipação, financiados por um passado que continua lucrando no presente, sem que seja feito um esforço equivalente.

O segundo são os mecanismos institucionais de autopreservação. Um sistema composto por engrenagens jurídicas, tributárias e políticas, desenhadas para proteger esse patrimônio. Isso se materializa, por exemplo, em subsídios para os ricos e em um imposto sobre heranças muito abaixo da média da OCDE.

Por fim, há o encobrimento ideológico das regalias da nobreza... e, acreditem, talvez seja o mais insidioso dos pilares. Trata-se de um discurso meritocrático sedutor, capaz de transformar vantagens em façanhas pessoais, e trajetórias previsíveis em sinais de genialidade.

É uma narrativa bem organizada, que vende raras histórias de sucesso como se fossem acessíveis a todos, enquanto normaliza o favorecimento de quem nasceu no topo. No entanto, ao romantizar o sucesso dos bem-nascidos, ela oculta o roteiro hereditário que a perpetua.

Permite que herdeiros encenem o papel de "self-made men", ocultando que suas vitórias começaram muito antes do ponto de partida dos demais. É um encobrimento ideológico muito eficiente, que ensina os de cima a parecer merecedores e os de baixo a acreditar nisso.

Romper esse ciclo exige mais do que indignação episódica. Exige uma revisão corajosa das engrenagens institucionais que nauralizam a reprodução de dinastias. Trata-se de reconhecer que a hereditariedade camuflada de competência não é uma distorção de nosso país, mas uma parte essencial de seu funcionamento.

Enquanto isso não ocorrer, o Brasil continuará sendo uma República de papel. Na prática, seguirá operando como um regime hereditário disfarçado, onde o berço pesa mais que o mérito. Onde poucos governam, muitos obedecem e poucos ousam chamar essa aristocracia pelo nome.

Este texto é uma continuação da série que tenho feito sobre as elites e uma homenagem à música "Beasts of No Nation", de Fela Kuti.

Diferentemente das elites europeias, que aprenderam a ceder espaço sob a pressão de revoluções e guilhotinas, a brasileira adaptou-se aos novos tempos refinando seu controle. Tornou-se banqueira, tecnocrata, lobista e acionista do próprio privilégio. Tornou-se tudo, mas raramente republicana. Mudou de nome sem mudar sua natureza.

É uma dinastia não coroada, pois o trono é o próprio Estado. Um Estado que, longe de ser um árbitro neutro, costuma atuar como um sócio discreto das castas do topo, oferecendo infraestrutura legal, institucional e legitimação ideológica para garantir sua longevidade.

O primeiro pilar que a sustenta é a riqueza herdada, que assegura a concentração de capital nas mãos de um número ínfimo de famílias, tornando o poder econômico menos resultado de acúmulo produtivo e mais expressão de um traço genético.

Trata-se de um capital que não precisa disputar o presente, porque já venceu no passado. E, ao ser transmitido aos herdeiros, torna-os vencedores por antecipação, financiados por um passado que continua lucrando no presente, sem que seja feito um esforço equivalente.

O segundo são os mecanismos institucionais de autopreservação. Um sistema composto por engrenagens jurídicas, tributárias e políticas, desenhadas para proteger esse patrimônio. Isso se materializa, por exemplo, em subsídios para os ricos e em um imposto sobre heranças muito abaixo da média da OCDE.

Por fim, há o encobrimento ideológico das regalias da nobreza... e, acreditem, talvez seja o mais insidioso dos pilares. Trata-se de um discurso meritocrático sedutor, capaz de transformar vantagens em façanhas pessoais, e trajetórias previsíveis em sinais de genialidade.

É uma narrativa bem organizada, que vende raras histórias de sucesso como se fossem acessíveis a todos, enquanto normaliza o favorecimento de quem nasceu no topo. No entanto, ao romantizar o sucesso dos bem-nascidos, ela oculta o roteiro hereditário que a perpetua.

Permite que herdeiros encenem o papel de "self-made men", ocultando que suas vitórias começaram muito antes do ponto de partida dos demais. É um encobrimento ideológico muito eficiente, que ensina os de cima a parecer merecedores e os de baixo a acreditar nisso.

Romper esse ciclo exige mais do que indignação episódica. Exige uma revisão corajosa das engrenagens institucionais que nauralizam a reprodução de dinastias. Trata-se de reconhecer que a hereditariedade camuflada de competência não é uma distorção de nosso país, mas uma parte essencial de seu funcionamento.

Enquanto isso não ocorrer, o Brasil continuará sendo uma República de papel. Na prática, seguirá operando como um regime hereditário disfarçado, onde o berço pesa mais que o mérito. Onde poucos governam, muitos obedecem e poucos ousam chamar essa aristocracia pelo nome.

Este texto é uma continuação da série que tenho feito sobre as elites e uma homenagem à música "Beasts of No Nation", de Fela Kuti.

A pior distopia: quando ler e escrever viram luxos

Há poucos dias, foi noticiado um fato que, mesmo não sendo novo, é sempre digno de lamentação: cerca de um terço da população brasileira não tem acesso à escrita, à leitura e a cálculos básicos com uma qualidade mínima. O chamado analfabetismo funcional difere do analfabetismo, pois, no caso do analfabetismo funcional, as pessoas sabem ler e escrever, sendo que, no entanto, os atos de saber ler e saber escrever não ultrapassam a barreira de uma atividade meramente mecânica. Em outras palavras: as pessoas que se enquadram neste dado estatístico não exercem um domínio da leitura, da escrita e da matemática básica de modo que tais conhecimentos sirvam como ferramentas para que tais pessoas possam conduzir suas vidas cotidianas. É como se faltasse algo que não poderia, em hipótese alguma, faltar.

Diante da tarefa, aqui assumida, de buscar as raízes do problema e de apontar para possibilidades, gostaria de começar com um exemplo verídico de um professor que, ao longo de seus estudos na pós-graduação, acabou por se deparar com a obra de Antonio Gramsci, o famoso escritor de Cadernos do Cárcere e Cartas do Cárcere. Pelos títulos, podemos deduzir que o autor foi preso. Ele foi preso, ficou detido ao longo do regime fascista que assolou a Itália e, durante o tempo na prisão, produziu sua obra. A começar pelo fato de o professor estudioso sequer conseguir pronunciar o nome do pensador italiano, posso acrescentar o fato de o docente não ter uma vida nada compatível com o que pregava o intelectual que ele dizia estudar, na medida em pequenos escândalos carimbam o currículo do aspirante a intelectual gramsciano. Trata-se do típico caso da pessoa que lê sem entender o que está lendo. É uma leitura mecânica, rasa, sem a devida compreensão daquilo que o texto nos fornece. Isso é o analfabetismo funcional. Por sorte, é um caso excepcional, um caso que jamais representaria o universo docente brasileiro. No entanto, uma pessoa com tais requisitos formando centenas de outras pessoas é uma bomba-relógio para a sociedade.

Com isso, essa coluna possui a seguinte ossatura: em primeiro lugar, tentarei explicar de que modo o analfabetismo funcional avançou, considerando causas históricas, sociais e territoriais. Em segundo lugar, algumas possibilidades serão oferecidas. É de modo antecipado que afirmo ser impossível combater o problema sem que políticas que busquem a igualdade sejam efetivadas pelo ou /para o povo.

Considerando as causas históricas, em primeiro lugar, é importante lembrar que a educação escolar não era para todos. A educação formal era bem restrita em termos quantitativos. Poucas eram as pessoas por ela atendidas. Em termos espaciais, é seguro afirmar que as escolas emergem, no caso brasileiro, como fenômeno urbano. Até 1940, a maior parte da população vivia no campo, isso deve ser dito. Além de uma restrição espacial propriamente dita, a instituição escolar atendia a poucas crianças, fato que só passa a sofrer uma reversão por volta dos anos 1930. Aí passamos a contar com uma ideia de povo e uma ideia de escola responsável por formar o povo que passa a se identificar, pela via da educação formal, com uma ideia de nação.

Essa restrição socioespacial – a má distribuição de escolas em um país gigantesco com maioria populacional vivendo no campo, além de uma escola que então desempenhava a função de formar as elites – leva alguns historiadores da educação a afirmar que houve um descompasso entre uma escola que deveria manter certa qualidade pedagógica e uma escola que, então, passava a receber mais e mais pessoas. Isto não quer dizer que o povo, ao adentrar a escola, gerou uma queda de qualidade. Isso tem a ver com um sistema escolar que, por questões de planejamento, de concepções de políticas públicas e por uma visão elitista de cidadania não se projetou para que as massas fossem bem recebidas como sempre mereceram ser. Indo além, não é necessário dizer que muitos dos que conseguiam adentrar o espaço escolar para estudar não saíam com os estudos concluídos. Havia peneiras internas, como o exame de admissão. A regra era não concluir os estudos.

Para além da questão das desigualdades territoriais e de renda, não se pode esquecer que a função da escola – e a forma como tal função foi desempenhada ao longo do tempo, mudou. A instituição escolar não se dissocia da sociedade, pelo contrário. Cabe a ela sistematizar, a partir da contribuição das variadas ciências e campos do conhecimento, a vida e o cotidiano dos e /das estudantes. É aí que reside a história da educação; é sobre essas mudanças que a história da educação se debruça.

Historicamente, os dados não são animadores: temos um sistema escolar que se abriu às massas há menos de um século e, ainda que “aberto”, várias eram as barreiras que acabavam por excluir a maioria. O primeiro resultado, então, é um país escravocrata em que as camadas mais pobres naturalizam a exclusão escolar, que deve ser entendida como a total falta de acesso à escola ou como uma falta parcial decorrente das dificuldades impostas.

Nos dias atuais, temos um neoliberalismo sádico – que vem para afetar os que já eram afetados – que, dentro de sua psicopatia mercantil, busca transformar tudo que há de mais básico em mercadoria e em lucro (para alguns poucos). Essa mercantilização totalitária acaba por esgarçar, ou mesmo romper, vínculos básicos. É fundamental ter ciência de que qualquer vínculo precisa de tempo para que seja constituído. A partir do momento em que o tempo vira mercadoria, os vínculos acabam por sofrer rupturas. A fluidez, a velocidade, o trabalho (precário) por aplicativos, o mito do “faça seu horário”, tudo isso tira o tempo do vínculo. E qual a importância deste vínculo, afinal? O que ele tem a ver com o analfabetismo funcional que presenciamos? O vínculo, no fim das contas, significava uma breve fiscalização, por parte dos adultos, para ver se as crianças e jovens estavam estudando e aprendendo algo na escola.

Como fazer com que os índices melhorem, como fazer com que as pessoas leiam e escrevam bem, se muitos sites de notícias indicam o tempo previsto de leitura de determinada reportagem? Já não basta o livro ter se tornado artigo de luxo? Então a pessoa decide se vai ler, não pelo assunto ser interessante, mas pelo menor tempo de leitura? Soma-se a isso a inteligência artificial. Soma-se a isso, também, uma extrema direita apaixonada pela estupidez e que busca colocar toda e qualquer instituição produtora e difusora de conhecimento em situação de descrédito.

Todos esses apontamentos mostram que o caminho para resolver tal questão não é fácil. Foram muitos anos de destruição, privação e exclusão, o que exige, também, muitos anos de reconstrução. Estímulo à leitura, obrigatoriedade de bibliotecas boas em todas as escolas com amplos horários de funcionamento e com profissionais qualificados, estímulo à escrita e ao uso da criatividade, políticas públicas voltadas à valorização e divulgação da literatura nacional, um sistema público de ensino que acolha a criança e sua família para além de afazeres burocráticos e obrigatórios. Enfim, muitas são as possibilidades. Porém, tal empreitada não deve ser assumida por quem ora para pneu, nem para quem rumina ódio e nem para quem acha que está fazendo muito ao andar, no auge de sua cafonice, com a bandeira do Brasil sobre seu paletó puído.

Sobre os 29%: não é apenas uma questão de índice, é uma questão de dignidade, de tentar reconstituir uma ideia de povo e de gente, que em tempos de neoliberalismo, individualismo e uma falsa, muito falsa sensação de liberdade, acabou por desaparecer.

Giam C. C. Miceli

Diante da tarefa, aqui assumida, de buscar as raízes do problema e de apontar para possibilidades, gostaria de começar com um exemplo verídico de um professor que, ao longo de seus estudos na pós-graduação, acabou por se deparar com a obra de Antonio Gramsci, o famoso escritor de Cadernos do Cárcere e Cartas do Cárcere. Pelos títulos, podemos deduzir que o autor foi preso. Ele foi preso, ficou detido ao longo do regime fascista que assolou a Itália e, durante o tempo na prisão, produziu sua obra. A começar pelo fato de o professor estudioso sequer conseguir pronunciar o nome do pensador italiano, posso acrescentar o fato de o docente não ter uma vida nada compatível com o que pregava o intelectual que ele dizia estudar, na medida em pequenos escândalos carimbam o currículo do aspirante a intelectual gramsciano. Trata-se do típico caso da pessoa que lê sem entender o que está lendo. É uma leitura mecânica, rasa, sem a devida compreensão daquilo que o texto nos fornece. Isso é o analfabetismo funcional. Por sorte, é um caso excepcional, um caso que jamais representaria o universo docente brasileiro. No entanto, uma pessoa com tais requisitos formando centenas de outras pessoas é uma bomba-relógio para a sociedade.

Com isso, essa coluna possui a seguinte ossatura: em primeiro lugar, tentarei explicar de que modo o analfabetismo funcional avançou, considerando causas históricas, sociais e territoriais. Em segundo lugar, algumas possibilidades serão oferecidas. É de modo antecipado que afirmo ser impossível combater o problema sem que políticas que busquem a igualdade sejam efetivadas pelo ou /para o povo.

Considerando as causas históricas, em primeiro lugar, é importante lembrar que a educação escolar não era para todos. A educação formal era bem restrita em termos quantitativos. Poucas eram as pessoas por ela atendidas. Em termos espaciais, é seguro afirmar que as escolas emergem, no caso brasileiro, como fenômeno urbano. Até 1940, a maior parte da população vivia no campo, isso deve ser dito. Além de uma restrição espacial propriamente dita, a instituição escolar atendia a poucas crianças, fato que só passa a sofrer uma reversão por volta dos anos 1930. Aí passamos a contar com uma ideia de povo e uma ideia de escola responsável por formar o povo que passa a se identificar, pela via da educação formal, com uma ideia de nação.

Essa restrição socioespacial – a má distribuição de escolas em um país gigantesco com maioria populacional vivendo no campo, além de uma escola que então desempenhava a função de formar as elites – leva alguns historiadores da educação a afirmar que houve um descompasso entre uma escola que deveria manter certa qualidade pedagógica e uma escola que, então, passava a receber mais e mais pessoas. Isto não quer dizer que o povo, ao adentrar a escola, gerou uma queda de qualidade. Isso tem a ver com um sistema escolar que, por questões de planejamento, de concepções de políticas públicas e por uma visão elitista de cidadania não se projetou para que as massas fossem bem recebidas como sempre mereceram ser. Indo além, não é necessário dizer que muitos dos que conseguiam adentrar o espaço escolar para estudar não saíam com os estudos concluídos. Havia peneiras internas, como o exame de admissão. A regra era não concluir os estudos.

Para além da questão das desigualdades territoriais e de renda, não se pode esquecer que a função da escola – e a forma como tal função foi desempenhada ao longo do tempo, mudou. A instituição escolar não se dissocia da sociedade, pelo contrário. Cabe a ela sistematizar, a partir da contribuição das variadas ciências e campos do conhecimento, a vida e o cotidiano dos e /das estudantes. É aí que reside a história da educação; é sobre essas mudanças que a história da educação se debruça.

Historicamente, os dados não são animadores: temos um sistema escolar que se abriu às massas há menos de um século e, ainda que “aberto”, várias eram as barreiras que acabavam por excluir a maioria. O primeiro resultado, então, é um país escravocrata em que as camadas mais pobres naturalizam a exclusão escolar, que deve ser entendida como a total falta de acesso à escola ou como uma falta parcial decorrente das dificuldades impostas.

Nos dias atuais, temos um neoliberalismo sádico – que vem para afetar os que já eram afetados – que, dentro de sua psicopatia mercantil, busca transformar tudo que há de mais básico em mercadoria e em lucro (para alguns poucos). Essa mercantilização totalitária acaba por esgarçar, ou mesmo romper, vínculos básicos. É fundamental ter ciência de que qualquer vínculo precisa de tempo para que seja constituído. A partir do momento em que o tempo vira mercadoria, os vínculos acabam por sofrer rupturas. A fluidez, a velocidade, o trabalho (precário) por aplicativos, o mito do “faça seu horário”, tudo isso tira o tempo do vínculo. E qual a importância deste vínculo, afinal? O que ele tem a ver com o analfabetismo funcional que presenciamos? O vínculo, no fim das contas, significava uma breve fiscalização, por parte dos adultos, para ver se as crianças e jovens estavam estudando e aprendendo algo na escola.

Como fazer com que os índices melhorem, como fazer com que as pessoas leiam e escrevam bem, se muitos sites de notícias indicam o tempo previsto de leitura de determinada reportagem? Já não basta o livro ter se tornado artigo de luxo? Então a pessoa decide se vai ler, não pelo assunto ser interessante, mas pelo menor tempo de leitura? Soma-se a isso a inteligência artificial. Soma-se a isso, também, uma extrema direita apaixonada pela estupidez e que busca colocar toda e qualquer instituição produtora e difusora de conhecimento em situação de descrédito.

Todos esses apontamentos mostram que o caminho para resolver tal questão não é fácil. Foram muitos anos de destruição, privação e exclusão, o que exige, também, muitos anos de reconstrução. Estímulo à leitura, obrigatoriedade de bibliotecas boas em todas as escolas com amplos horários de funcionamento e com profissionais qualificados, estímulo à escrita e ao uso da criatividade, políticas públicas voltadas à valorização e divulgação da literatura nacional, um sistema público de ensino que acolha a criança e sua família para além de afazeres burocráticos e obrigatórios. Enfim, muitas são as possibilidades. Porém, tal empreitada não deve ser assumida por quem ora para pneu, nem para quem rumina ódio e nem para quem acha que está fazendo muito ao andar, no auge de sua cafonice, com a bandeira do Brasil sobre seu paletó puído.

Sobre os 29%: não é apenas uma questão de índice, é uma questão de dignidade, de tentar reconstituir uma ideia de povo e de gente, que em tempos de neoliberalismo, individualismo e uma falsa, muito falsa sensação de liberdade, acabou por desaparecer.

Giam C. C. Miceli

País rico

Não há dúvida alguma que o Brasil é um país muito rico. Nós que nele vivemos; não nos apercebemos bem disso, e até, ao contrário, o supomos muito pobre, pois a toda hora e a todo instante, estamos vendo o governo lamentar-se que não faz isto ou não faz aquilo por falta de verba.

Nas ruas da cidade, nas mais centrais até, andam pequenos vadios, a cursar a perigosa universidade da calariça das sarjetas, aos quais o governo não dá destino, o os mete num asilo, num colégio profissional qualquer, porque não tem verba, não tem dinheiro. É o Brasil rico…

Surgem epidemias pasmosas, a matar e a enfermar milhares de pessoas, que vêm mostrar a falta de hospitais na cidade, a má localização dos existentes. Pede-se à construção de outros bem situados; e o governo responde que não pode fazer porque não tem verba, não tem dinheiro. E o Brasil é um país rico.

Anualmente cerca de duas mil mocinhas procuram uma escola anormal ou anormalizada, para aprender disciplinas úteis. Todos observam o caso e perguntam:

-Se há tantas moças que desejam estudar, por que o governo não aumenta o número de escolas a elas destinadas?

O governo responde:

– Não aumento porque não tenho verba, não tenho dinheiro.

E o Brasil é um país rico, muito rico…

As notícias que chegam das nossas guarnições fronteiriças, são desoladoras. Não há quartéis; os regimentos de cavalaria não tem cavalos, etc; etc.

– Mas que faz o governo, raciocina Brás Bocó, que não constrói quartéis e não compra cavalhadas?

O doutor Xisto Beldroegas, funcionário respeitável do governo acode logo:

– Não há verba; o governo não tem dinheiro

– E o Brasil é um país rico; e tão rico é ele, que apesar de não cuidar dessas coisas que vim enumerando, vai dar trezentos contos para alguns latagões irem ao estrangeiro divertir-se com os jogos de bola como se fossem crianças de calças curtas, a brincar nos recreios dos colégios.

O Brasil é um país rico…

Nas ruas da cidade, nas mais centrais até, andam pequenos vadios, a cursar a perigosa universidade da calariça das sarjetas, aos quais o governo não dá destino, o os mete num asilo, num colégio profissional qualquer, porque não tem verba, não tem dinheiro. É o Brasil rico…

Surgem epidemias pasmosas, a matar e a enfermar milhares de pessoas, que vêm mostrar a falta de hospitais na cidade, a má localização dos existentes. Pede-se à construção de outros bem situados; e o governo responde que não pode fazer porque não tem verba, não tem dinheiro. E o Brasil é um país rico.

Anualmente cerca de duas mil mocinhas procuram uma escola anormal ou anormalizada, para aprender disciplinas úteis. Todos observam o caso e perguntam:

-Se há tantas moças que desejam estudar, por que o governo não aumenta o número de escolas a elas destinadas?

O governo responde:

– Não aumento porque não tenho verba, não tenho dinheiro.

E o Brasil é um país rico, muito rico…

As notícias que chegam das nossas guarnições fronteiriças, são desoladoras. Não há quartéis; os regimentos de cavalaria não tem cavalos, etc; etc.

– Mas que faz o governo, raciocina Brás Bocó, que não constrói quartéis e não compra cavalhadas?

O doutor Xisto Beldroegas, funcionário respeitável do governo acode logo:

– Não há verba; o governo não tem dinheiro

– E o Brasil é um país rico; e tão rico é ele, que apesar de não cuidar dessas coisas que vim enumerando, vai dar trezentos contos para alguns latagões irem ao estrangeiro divertir-se com os jogos de bola como se fossem crianças de calças curtas, a brincar nos recreios dos colégios.

O Brasil é um país rico…

Lima Barreto, "Marginália" (8-5-1920)

Índice denuncia o racismo ambiental no país

O racismo ambiental é uma realidade que atravessa o Brasil. Ignorar ações que protejam comunidades negras da poluição e das mudanças climáticas é comum a governos e à iniciativa privada. Falamos sobre o caso da Ilha da Maré, na Bahia. Nesse cenário, uma parceira do Instituto de Ciência e Ecologia da UNESP (Universidade Estadual Paulista) de Sorocaba e do Instituto DACOR desenvolveu um Índice de Racismo Ambiental que pode ajudar a pautar políticas públicas em todo país.

O trabalho abrangeu cinco regiões metropolitanas: Cuiabá, Curitiba, São Luís, Manaus e Sorocaba(SP). A escolha das cidades deu-se, segundo os pesquisadores, pelo acesso a dados oficiais mais sistematizados. Em uma escala de 0 a 100, o IRA mais alto foi da região metropolitana de Manaus (20,84), seguido por São Luís (20,21) e Cuiabá (19). Os mais baixos foram registrados em Curitiba (6,88) e Sorocaba (11,16). A cidade de Autazes (AM), que obteve o IRA mais alto (41,11), apresenta uma alta porcentagem de população racializada, o que evidencia o racismo ambiental, segundo a pesquisa, que integra o programa de pós-graduação em Ciências Ambientais da UNESP.

O texto afirma que a vulnerabilidade das populações racializadas é determinante para o índice, sobretudo em regiões com menores PIBs, onde a falta de saneamento e moradia adequada predominam. “A questão começa a ser discutida na primeira Conferência de Meio Ambiente, em 1972, em Estocolmo, na Suécia, que apontou a necessidade de uma ecologização das nossas sociedades, que o capitalismo pode ser ecologizado. Sob forte influência do movimento negro nos EUA, o conceito de racismo ambiental se espalha pelo mundo nos anos 1980, chegando ao Brasil, onde negros e grupos minoritários sempre foram expostos à poluição”, explica Vidal Mota, cientista social, sócio-fundador do Instituto DACOR e um dos integrantes do estudo.

Mota considera que o intuito da pesquisa é encontrar interfaces que possam acrescentar nuances nas análises, sejam elas sociais ou ambientais. “A gente procurou quantificar melhor para depois qualificar essa análise”, sintetiza. Através da metodologia fuzzy, o índice usa o saneamento básico (acesso à água e esgoto), moradia e racialização como variáveis.

O pesquisador disse que ficou surpreendido com o resultado em cidades do Sul e Sudeste. “Elas têm um índice de desenvolvimento humano bom, o PIB dessas regiões é alto, com orçamentos robustos, e elas ainda têm, mesmo que marginal, um percentual de racismo ambiental que, ao meu ver é, injustificável”.

A lógica do racismo ambiental define que a ameaça à saúde de uma população vai impactar sua expectativa de vida, sua capacidade de trabalho e aprendizado. “As pessoas que moram mal nesse país são de maioria negras ou indígenas. E aí nós temos uma série de doenças que irão superlotar os serviços públicos. Tudo isso é uma dimensão do racismo. Moradia e saneamento são condições básicas para a equidade”, atesta.

O cientista social alerta que, apesar do desenvolvimento do país nos últimos 20 anos, as condições são distantes do ideal, com cerca de 45% do esgoto sem receber tratamento, o que se traduz em condições precárias para 100 milhões de pessoas – destes, 70% são negros.

Os pesquisadores pretendem adaptar o IRA para outras regiões metropolitanas do Brasil e realizar uma análise mais detalhada, segmentada por bairros. Posteriormente, incluir outras variáveis, como renda, segurança, escolaridade, mobilidade e áreas verdes.. Em julho, a parceira apresentará novos resultados.

O trabalho abrangeu cinco regiões metropolitanas: Cuiabá, Curitiba, São Luís, Manaus e Sorocaba(SP). A escolha das cidades deu-se, segundo os pesquisadores, pelo acesso a dados oficiais mais sistematizados. Em uma escala de 0 a 100, o IRA mais alto foi da região metropolitana de Manaus (20,84), seguido por São Luís (20,21) e Cuiabá (19). Os mais baixos foram registrados em Curitiba (6,88) e Sorocaba (11,16). A cidade de Autazes (AM), que obteve o IRA mais alto (41,11), apresenta uma alta porcentagem de população racializada, o que evidencia o racismo ambiental, segundo a pesquisa, que integra o programa de pós-graduação em Ciências Ambientais da UNESP.

O texto afirma que a vulnerabilidade das populações racializadas é determinante para o índice, sobretudo em regiões com menores PIBs, onde a falta de saneamento e moradia adequada predominam. “A questão começa a ser discutida na primeira Conferência de Meio Ambiente, em 1972, em Estocolmo, na Suécia, que apontou a necessidade de uma ecologização das nossas sociedades, que o capitalismo pode ser ecologizado. Sob forte influência do movimento negro nos EUA, o conceito de racismo ambiental se espalha pelo mundo nos anos 1980, chegando ao Brasil, onde negros e grupos minoritários sempre foram expostos à poluição”, explica Vidal Mota, cientista social, sócio-fundador do Instituto DACOR e um dos integrantes do estudo.

Mota considera que o intuito da pesquisa é encontrar interfaces que possam acrescentar nuances nas análises, sejam elas sociais ou ambientais. “A gente procurou quantificar melhor para depois qualificar essa análise”, sintetiza. Através da metodologia fuzzy, o índice usa o saneamento básico (acesso à água e esgoto), moradia e racialização como variáveis.

O pesquisador disse que ficou surpreendido com o resultado em cidades do Sul e Sudeste. “Elas têm um índice de desenvolvimento humano bom, o PIB dessas regiões é alto, com orçamentos robustos, e elas ainda têm, mesmo que marginal, um percentual de racismo ambiental que, ao meu ver é, injustificável”.

A lógica do racismo ambiental define que a ameaça à saúde de uma população vai impactar sua expectativa de vida, sua capacidade de trabalho e aprendizado. “As pessoas que moram mal nesse país são de maioria negras ou indígenas. E aí nós temos uma série de doenças que irão superlotar os serviços públicos. Tudo isso é uma dimensão do racismo. Moradia e saneamento são condições básicas para a equidade”, atesta.

O cientista social alerta que, apesar do desenvolvimento do país nos últimos 20 anos, as condições são distantes do ideal, com cerca de 45% do esgoto sem receber tratamento, o que se traduz em condições precárias para 100 milhões de pessoas – destes, 70% são negros.

Os pesquisadores pretendem adaptar o IRA para outras regiões metropolitanas do Brasil e realizar uma análise mais detalhada, segmentada por bairros. Posteriormente, incluir outras variáveis, como renda, segurança, escolaridade, mobilidade e áreas verdes.. Em julho, a parceira apresentará novos resultados.

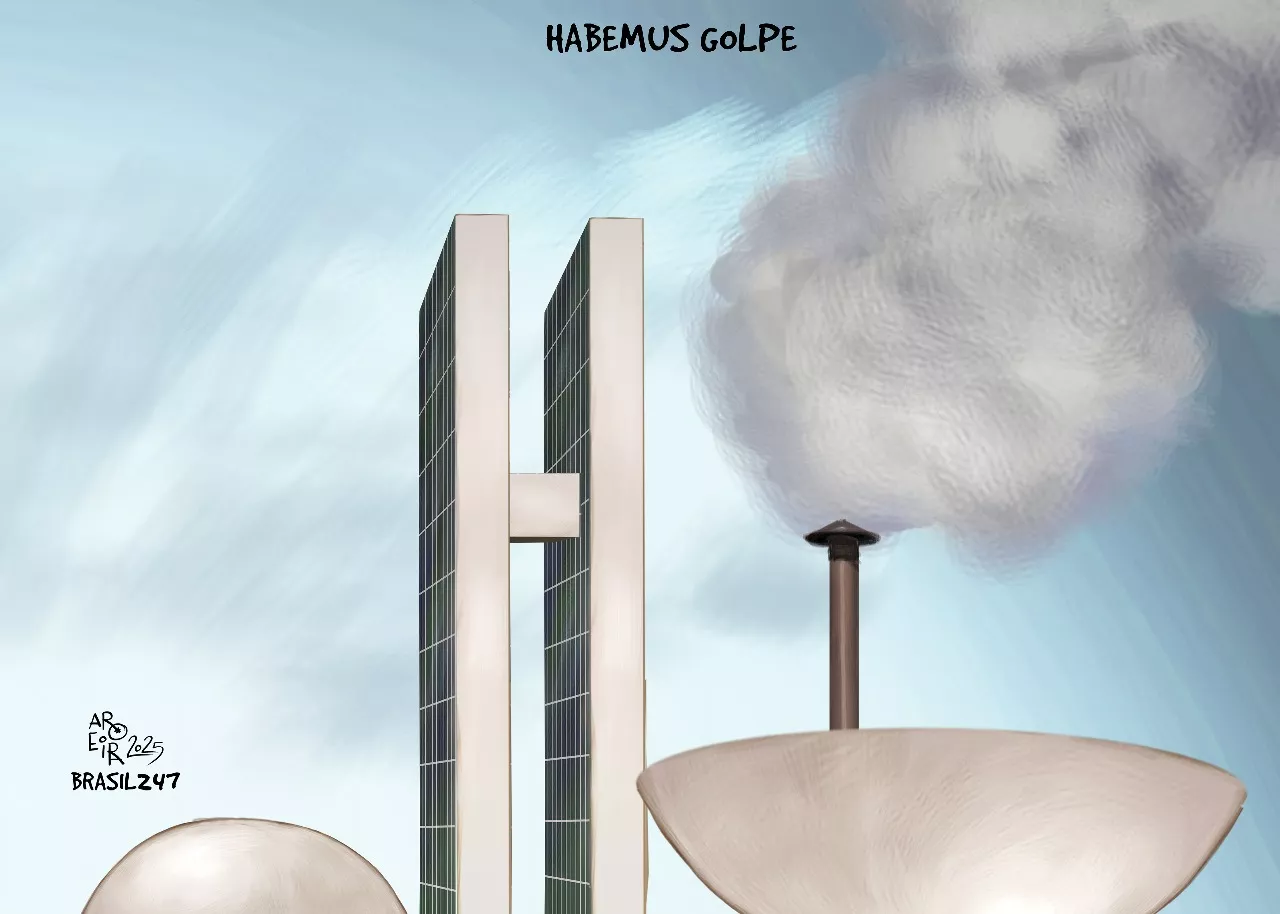

Um golpe contra a esperança

O Brasil de hoje me entristece. Macunaíma sentiria apenas preguiça. Os grandes escândalos de corrupção se sucedem. É triste ver os velhos roubados por entidades-fantasmas, com descontos em sua aposentadoria, roubados nos empréstimos consignados, cartão de crédito e quase roubados com a promessa de devolução rápida do dinheiro roubado.

Viramos o paraíso do estelionato. Neste momento, recebo ligações com a voz da assistente digital do banco, falando de uma absurda compra numa loja de construção. Disque 1 para confirmar, dois para rejeitar. Disco coisa nenhuma porque sei que é golpe. Nas cadeias e nas ruas, centenas de golpistas inventam formas de lesar. Tenho amigos que perderam suas economias. Os bancos são implacáveis, não devolvem 1 centavo.

O espectro de golpes é tão amplo que há listas deles na internet, desde as falsas centrais de atendimento até falsos motoboys. Eu mesmo já comprei um tênis para presentear a filha: jamais chegou.

Leio que a indústria hoteleira está alarmada com os golpes de falsas reservas em hotéis. Só em São Paulo foram R$ 25 bilhões perdidos, diz a notícia. Isso sem contar as passagens de avião baratas que você compra e não vai a lugar nenhum: golpe.

O Congresso maneja bilhões em emendas, e muitas delas são ainda secretas. Os juízes ganham mais que o teto legal de salários, e o presidente viaja com volumosas comitivas pelo mundo. Nos últimos dias, esteve ao lado de Putin, que invadiu e massacra a Ucrânia, que envenena opositores, que persegue gays, que apoia os partidos de extrema direita na Europa.

Há um lado positivo a consignar: o ministro Haddad tenta atrair centrais de dados para o Brasil, oferecendo energia barata e sustentável. Haddad fala num futuro verde e digital, felizmente.

Subimos cinco posições na pesquisa sobre IDH no mundo. Ainda estamos atrás de México, Colômbia, Chile, Peru, Argentina e Uruguai. Batemos Bolívia e Venezuela. Estamos estagnados no quesito educação.

A política em Brasília, esta entristece e dá preguiça. Lula trocou um desconhecido ministro das Comunicações por outro desconhecido. O primeiro era conhecido demais pela polícia. Trocou o Lupi acusado de omissão na Previdência pelo secretário executivo do Ministério, encarregado de executar a omissão.

Às vezes, penso em me tornar cronista esportivo, apesar da idade. Mas há escândalos na CBF, golpes nas apostas, e o futebol brasileiro me parece pouco intenso e burocrático. Não há para onde escapar. A direita, com tantos erros do governo, pode ganhar força e reassumir. Uma terceira força dificilmente quebra a polarização. O mais provável é que Lula continue até 2030, tem recursos políticos e saúde para isso.

Eu é que não tenho. Não suporto ver o país tão distante de seu potencial. Analisar a política é tirar leite das pedras. Não há o que analisar, exceto contar segredinhos de bastidores. Não me interessa a intimidade de pessoas que, na maioria, considero tediosas e pouco inspiradas.

Com tantos golpes, ainda não roubaram totalmente minha esperança. Resta a poesia capaz de fazer nascer uma flor no asfalto. Meio profeticamente, antes das eleições, previ que nos livraríamos do horror e cairíamos na mediocridade.

Os governistas não precisam comer meu fígado por essa profecia. O Brasil se configura de tal forma, são tantas as seduções do poder que é fácil se julgar realizando uma tarefa histórica, quando se está apenas navegando no pântano.

Quem vencer em 2026 encontrará todos estes probleminhas pela frente: a Justiça continuará muito dispendiosa, o Congresso se perpetuará apoiado nos bilhões das emendas, a educacão continuará empacada, o crime organizado mais forte e a epidemia de golpes revitalizada pela inteligência artificial.

Ainda bem que não desistimos nunca.

Viramos o paraíso do estelionato. Neste momento, recebo ligações com a voz da assistente digital do banco, falando de uma absurda compra numa loja de construção. Disque 1 para confirmar, dois para rejeitar. Disco coisa nenhuma porque sei que é golpe. Nas cadeias e nas ruas, centenas de golpistas inventam formas de lesar. Tenho amigos que perderam suas economias. Os bancos são implacáveis, não devolvem 1 centavo.

O espectro de golpes é tão amplo que há listas deles na internet, desde as falsas centrais de atendimento até falsos motoboys. Eu mesmo já comprei um tênis para presentear a filha: jamais chegou.

Leio que a indústria hoteleira está alarmada com os golpes de falsas reservas em hotéis. Só em São Paulo foram R$ 25 bilhões perdidos, diz a notícia. Isso sem contar as passagens de avião baratas que você compra e não vai a lugar nenhum: golpe.

O Congresso maneja bilhões em emendas, e muitas delas são ainda secretas. Os juízes ganham mais que o teto legal de salários, e o presidente viaja com volumosas comitivas pelo mundo. Nos últimos dias, esteve ao lado de Putin, que invadiu e massacra a Ucrânia, que envenena opositores, que persegue gays, que apoia os partidos de extrema direita na Europa.

Há um lado positivo a consignar: o ministro Haddad tenta atrair centrais de dados para o Brasil, oferecendo energia barata e sustentável. Haddad fala num futuro verde e digital, felizmente.

Subimos cinco posições na pesquisa sobre IDH no mundo. Ainda estamos atrás de México, Colômbia, Chile, Peru, Argentina e Uruguai. Batemos Bolívia e Venezuela. Estamos estagnados no quesito educação.

A política em Brasília, esta entristece e dá preguiça. Lula trocou um desconhecido ministro das Comunicações por outro desconhecido. O primeiro era conhecido demais pela polícia. Trocou o Lupi acusado de omissão na Previdência pelo secretário executivo do Ministério, encarregado de executar a omissão.

Às vezes, penso em me tornar cronista esportivo, apesar da idade. Mas há escândalos na CBF, golpes nas apostas, e o futebol brasileiro me parece pouco intenso e burocrático. Não há para onde escapar. A direita, com tantos erros do governo, pode ganhar força e reassumir. Uma terceira força dificilmente quebra a polarização. O mais provável é que Lula continue até 2030, tem recursos políticos e saúde para isso.

Eu é que não tenho. Não suporto ver o país tão distante de seu potencial. Analisar a política é tirar leite das pedras. Não há o que analisar, exceto contar segredinhos de bastidores. Não me interessa a intimidade de pessoas que, na maioria, considero tediosas e pouco inspiradas.

Com tantos golpes, ainda não roubaram totalmente minha esperança. Resta a poesia capaz de fazer nascer uma flor no asfalto. Meio profeticamente, antes das eleições, previ que nos livraríamos do horror e cairíamos na mediocridade.

Os governistas não precisam comer meu fígado por essa profecia. O Brasil se configura de tal forma, são tantas as seduções do poder que é fácil se julgar realizando uma tarefa histórica, quando se está apenas navegando no pântano.

Quem vencer em 2026 encontrará todos estes probleminhas pela frente: a Justiça continuará muito dispendiosa, o Congresso se perpetuará apoiado nos bilhões das emendas, a educacão continuará empacada, o crime organizado mais forte e a epidemia de golpes revitalizada pela inteligência artificial.

Ainda bem que não desistimos nunca.

Assinar:

Comentários (Atom)