segunda-feira, 1 de setembro de 2025

IA e desinformação: Desafios éticos e legais na era digital

A Inteligência Artificial (IA) deixou de ser um brinquedo futurista para se infiltrar em quase tudo: do telemóvel ao hospital, do tribunal à sala de aula. Hoje, ninguém ousa negar o seu potencial transformador. Mas há uma pergunta que insiste em ser feita: estamos a construir o futuro ou a preparar a nossa própria ruína?

Vivemos embriagados pelo fascínio tecnológico. Máquinas que falam como nós, que pintam, que escrevem poemas e que até aconselham políticos. E enquanto aplaudimos, esquecemo-nos de olhar para o outro lado: o abismo. Porque a mesma IA que ajuda um médico a salvar vidas é a que cria imagens falsas para manipular eleições. É a que escreve discursos persuasivos… para espalhar mentiras. É a que imita a nossa voz… para roubar o nosso dinheiro.

Um estudo recente mostrou que os criminosos já usam IA com mais eficácia do que os bancos conseguem detetar. Pensemos bem: já não é o hacker solitário num quarto escuro, é a máquina a trabalhar contra nós, com uma frieza implacável. E nós? Ficamos para trás, confortados por regulamentos que mal chegam a tempo de serem impressos.

A União Europeia aprovou finalmente uma lei para a IA. Multas pesadas, classificação de riscos, fiscalização. Muito bonito no papel. Mas será suficiente? Regular a Inteligência Artificial é como tentar meter um tigre enraivecido numa gaiola de galinhas. A tecnologia não espera por resoluções parlamentares nem se dobra a burocracias. Enquanto se discute em Bruxelas, os riscos multiplicam-se.

E o mais perturbador é isto: a IA já toma decisões que ninguém sabe explicar. A célebre “caixa negra”. Aceitamos que algoritmos decidam quem recebe um empréstimo, quem passa num exame ou quem merece uma entrevista de emprego, mas não sabemos como. Que tipo de democracia é esta, em que máquinas decidem sem prestar contas?

Não nos iludamos: a IA não é neutra. Ela é moldada por quem a programa e usada por quem a controla. E, neste momento, não somos nós que estamos no comando. A corrida tecnológica é liderada por gigantes empresariais e potências militares. Nós, cidadãos, somos apenas cobaias num laboratório à escala global.

O dilema é brutal: queremos uma IA ao serviço do bem ou um monstro fora de controlo? Não se trata de ficção científica. Trata-se de política, ética e coragem. Ou decidimos agora domesticar esta besta tecnológica, ou arriscamo-nos a acordar um dia e descobrir que já não temos escolha.

E, nesse momento, será tarde demais.

Vivemos embriagados pelo fascínio tecnológico. Máquinas que falam como nós, que pintam, que escrevem poemas e que até aconselham políticos. E enquanto aplaudimos, esquecemo-nos de olhar para o outro lado: o abismo. Porque a mesma IA que ajuda um médico a salvar vidas é a que cria imagens falsas para manipular eleições. É a que escreve discursos persuasivos… para espalhar mentiras. É a que imita a nossa voz… para roubar o nosso dinheiro.

Um estudo recente mostrou que os criminosos já usam IA com mais eficácia do que os bancos conseguem detetar. Pensemos bem: já não é o hacker solitário num quarto escuro, é a máquina a trabalhar contra nós, com uma frieza implacável. E nós? Ficamos para trás, confortados por regulamentos que mal chegam a tempo de serem impressos.

A União Europeia aprovou finalmente uma lei para a IA. Multas pesadas, classificação de riscos, fiscalização. Muito bonito no papel. Mas será suficiente? Regular a Inteligência Artificial é como tentar meter um tigre enraivecido numa gaiola de galinhas. A tecnologia não espera por resoluções parlamentares nem se dobra a burocracias. Enquanto se discute em Bruxelas, os riscos multiplicam-se.

E o mais perturbador é isto: a IA já toma decisões que ninguém sabe explicar. A célebre “caixa negra”. Aceitamos que algoritmos decidam quem recebe um empréstimo, quem passa num exame ou quem merece uma entrevista de emprego, mas não sabemos como. Que tipo de democracia é esta, em que máquinas decidem sem prestar contas?

Não nos iludamos: a IA não é neutra. Ela é moldada por quem a programa e usada por quem a controla. E, neste momento, não somos nós que estamos no comando. A corrida tecnológica é liderada por gigantes empresariais e potências militares. Nós, cidadãos, somos apenas cobaias num laboratório à escala global.

O dilema é brutal: queremos uma IA ao serviço do bem ou um monstro fora de controlo? Não se trata de ficção científica. Trata-se de política, ética e coragem. Ou decidimos agora domesticar esta besta tecnológica, ou arriscamo-nos a acordar um dia e descobrir que já não temos escolha.

E, nesse momento, será tarde demais.

Autofagia

Ao acossar ideias divergentes, sabota-se o papel essencial que a imaginação estética e a pesquisa acadêmica exercem no desenvolvimento cultural, científico e humanista de uma sociedade. A patrulha ideológica nas artes e nas universidades é autofágica.

Lygia Maria

Lygia Maria

Democracia brasileira não sobreviveu por sorte ou incompetência

A revista The Economist publicou nesta semana um editorial provocativo: "Brazil offers America a lesson in democratic maturity". A lição, segundo a revista, seria que a democracia brasileira sobreviveu à tentativa de golpe de Jair Bolsonaro porque ele foi inábil, incompetente e incapaz de sustentar seu projeto autoritário. Trata-se de uma tese que ecoa a interpretação de Kurt Weyland, no livro Democracy’s Resilience to Polulism Threat, para quem populistas, por sua natureza errática e personalista, são propensos a fracassos que terminam beneficiando a democracia.

Esse diagnóstico tem sua dose de verdade, mas erra no essencial. Reduzir a resistência democrática à incompetência de Bolsonaro é comprar uma narrativa de acaso, como se a democracia brasileira tivesse sobrevivido apenas por sorte. Não foi isso que aconteceu.

No livro Por que a democracia brasileira não morreu? escrito em parceria com Marcus André Melo, argumentamos que o populismo autocrático de Bolsonaro encontrou no Brasil um conjunto de barreiras institucionais que limitaram suas investidas autoritárias. O multipartidarismo fragmentado impôs custos de coordenação que o presidente não conseguiu superar; o federalismo deu voz e poder a governadores em momentos cruciais, como durante a pandemia; e a independência do Judiciário, do Ministério Público e da Polícia Federal garantiu a continuidade de investigações e julgamentos que afetaram diretamente aliados e familiares do presidente.

O Congresso, dominado por interesses fundamentalmente pragmáticos e não ideológicos, funcionou como barreira eficaz, impondo derrotas às iniciativas iliberais de Bolsonaro.

Além disso, a combinação de checks and balances – do Supremo Tribunal Federal ao Tribunal Superior Eleitoral – impediu que o projeto de captura institucional avançasse. Não se trata de negar os riscos que corremos, mas de reconhecer que instituições amadurecidas e interdependentes criaram contrapesos eficazes.

Atribuir a sobrevivência democrática à incompetência de Bolsonaro é, portanto, um equívoco em dois sentidos: primeiro, porque diminui o papel da arquitetura institucional de 1988 e das escolhas de atores que souberam resistir; segundo, porque transmite a perigosa mensagem de que bastaria contar com a sorte de enfrentar populistas ineptos. Democracias não podem depender do acaso. Precisam de instituições robustas, capazes de limitar mesmo líderes hábeis e carismáticos.

Essa é a verdadeira lição que o Brasil pode oferecer ao mundo: não se trata de confiar na falibilidade do populista, mas na resiliência das instituições.

Esse diagnóstico tem sua dose de verdade, mas erra no essencial. Reduzir a resistência democrática à incompetência de Bolsonaro é comprar uma narrativa de acaso, como se a democracia brasileira tivesse sobrevivido apenas por sorte. Não foi isso que aconteceu.

No livro Por que a democracia brasileira não morreu? escrito em parceria com Marcus André Melo, argumentamos que o populismo autocrático de Bolsonaro encontrou no Brasil um conjunto de barreiras institucionais que limitaram suas investidas autoritárias. O multipartidarismo fragmentado impôs custos de coordenação que o presidente não conseguiu superar; o federalismo deu voz e poder a governadores em momentos cruciais, como durante a pandemia; e a independência do Judiciário, do Ministério Público e da Polícia Federal garantiu a continuidade de investigações e julgamentos que afetaram diretamente aliados e familiares do presidente.

O Congresso, dominado por interesses fundamentalmente pragmáticos e não ideológicos, funcionou como barreira eficaz, impondo derrotas às iniciativas iliberais de Bolsonaro.

Além disso, a combinação de checks and balances – do Supremo Tribunal Federal ao Tribunal Superior Eleitoral – impediu que o projeto de captura institucional avançasse. Não se trata de negar os riscos que corremos, mas de reconhecer que instituições amadurecidas e interdependentes criaram contrapesos eficazes.

Atribuir a sobrevivência democrática à incompetência de Bolsonaro é, portanto, um equívoco em dois sentidos: primeiro, porque diminui o papel da arquitetura institucional de 1988 e das escolhas de atores que souberam resistir; segundo, porque transmite a perigosa mensagem de que bastaria contar com a sorte de enfrentar populistas ineptos. Democracias não podem depender do acaso. Precisam de instituições robustas, capazes de limitar mesmo líderes hábeis e carismáticos.

Essa é a verdadeira lição que o Brasil pode oferecer ao mundo: não se trata de confiar na falibilidade do populista, mas na resiliência das instituições.

Favela é lugar de investimento

Por muito tempo, a favela foi vista apenas como espaço de carência e risco. Quando não estigmatizada pela violência, era lembrada como território de políticas emergenciais e assistencialistas. Mas a realidade é outra: a favela é lugar de potência, criatividade e economia pulsante. Produz cultura, inovação, redes de solidariedade e consumo que movimentam bilhões. O desafio sempre foi o mesmo: acesso a recursos e menos burocracia, que historicamente mantiveram essas comunidades fora do jogo.

O BNDES Periferias inaugura uma virada de chave. Pela primeira vez, o principal banco de desenvolvimento do país reconhece que a favela não é problema, mas solução. A exigência de contrapartida caiu drasticamente: de 50% para apenas 10%, permitindo que o BNDES financie até 90% do valor dos projetos de até R$ 5 milhões por CNPJ. Acima desse limite, segue valendo a regra anterior, de 50% de contrapartida. Com isso, coletivos e organizações periféricas passam a disputar em condições reais projetos de grande porte.

São chamadas que somam R$ 235 milhões, voltadas a quatro frentes estratégicas:

— Periferias Verdes, para economia circular, resiliência climática e agricultura urbana;

— Periferias Fortes, para estruturar organizações locais com capacitação e governança;

— Polos Periferias, espaços comunitários para empreender e inovar;

— Periferias Empreendedoras, para transformar a economia de sobrevivência em negócios sustentáveis.

Mais que um edital, é o reposicionamento do BNDES como parceiro das periferias. O banco deixa de ser agente distante, restrito a grandes empresas, e assume o papel de indutor de desenvolvimento nas bordas urbanas. É investimento aonde o Estado quase nunca chegou: becos, vielas e palafitas que sustentam a vitalidade das cidades.

A lógica é clara: não existe desenvolvimento nacional sem desenvolvimento das periferias. E isso não se faz só com discurso. É preciso investir, reduzir barreiras e reconhecer que as organizações comunitárias sabem o que funciona em seus territórios. Cabe a elas o protagonismo, não a condição de prestadoras terceirizadas de agendas externas.

Este é o ponto central: o protagonismo das organizações de favela. São elas que conhecem o território, constroem confiança, geram resultados e acumulam repertório de soluções testadas. O papel do BNDES Periferias é ser catapulta, não coleira. Apoiar sem domesticar. Estimular sem impor modelos prontos. Financiar a potência local, em vez de substituí-la.

Ao assumir essa parceria, o BNDES sinaliza que investir em favelas não é filantropia, mas estratégia de desenvolvimento. Quando a favela tem acesso a recursos, o retorno é múltiplo: emprego, fortalecimento de cadeias produtivas, aumento do consumo local, circulação de renda e autoestima coletiva. Cada real investido se multiplica em impacto.

Cria-se um precedente. Se o BNDES pode, outros bancos e investidores também podem. A favela não é beneficiária passiva, mas parceira estratégica. A redução da burocracia e a disposição de colocar grandes recursos em mãos periféricas apontam para um novo ciclo de políticas públicas — mais perenes, menos centralizadas e mais conectadas à vida real.

A favela como lugar de investimento não é apenas conceito, é o futuro que o Brasil precisa construir. Trata-se de inclusão social, econômica e criativa. O país que investir onde sempre negou terá a chave para reduzir desigualdades e ativar seu maior ativo: a potência de seu povo.

Preto Zezé

O BNDES Periferias inaugura uma virada de chave. Pela primeira vez, o principal banco de desenvolvimento do país reconhece que a favela não é problema, mas solução. A exigência de contrapartida caiu drasticamente: de 50% para apenas 10%, permitindo que o BNDES financie até 90% do valor dos projetos de até R$ 5 milhões por CNPJ. Acima desse limite, segue valendo a regra anterior, de 50% de contrapartida. Com isso, coletivos e organizações periféricas passam a disputar em condições reais projetos de grande porte.

São chamadas que somam R$ 235 milhões, voltadas a quatro frentes estratégicas:

— Periferias Verdes, para economia circular, resiliência climática e agricultura urbana;

— Periferias Fortes, para estruturar organizações locais com capacitação e governança;

— Polos Periferias, espaços comunitários para empreender e inovar;

— Periferias Empreendedoras, para transformar a economia de sobrevivência em negócios sustentáveis.

Mais que um edital, é o reposicionamento do BNDES como parceiro das periferias. O banco deixa de ser agente distante, restrito a grandes empresas, e assume o papel de indutor de desenvolvimento nas bordas urbanas. É investimento aonde o Estado quase nunca chegou: becos, vielas e palafitas que sustentam a vitalidade das cidades.

A lógica é clara: não existe desenvolvimento nacional sem desenvolvimento das periferias. E isso não se faz só com discurso. É preciso investir, reduzir barreiras e reconhecer que as organizações comunitárias sabem o que funciona em seus territórios. Cabe a elas o protagonismo, não a condição de prestadoras terceirizadas de agendas externas.

Este é o ponto central: o protagonismo das organizações de favela. São elas que conhecem o território, constroem confiança, geram resultados e acumulam repertório de soluções testadas. O papel do BNDES Periferias é ser catapulta, não coleira. Apoiar sem domesticar. Estimular sem impor modelos prontos. Financiar a potência local, em vez de substituí-la.

Ao assumir essa parceria, o BNDES sinaliza que investir em favelas não é filantropia, mas estratégia de desenvolvimento. Quando a favela tem acesso a recursos, o retorno é múltiplo: emprego, fortalecimento de cadeias produtivas, aumento do consumo local, circulação de renda e autoestima coletiva. Cada real investido se multiplica em impacto.

Cria-se um precedente. Se o BNDES pode, outros bancos e investidores também podem. A favela não é beneficiária passiva, mas parceira estratégica. A redução da burocracia e a disposição de colocar grandes recursos em mãos periféricas apontam para um novo ciclo de políticas públicas — mais perenes, menos centralizadas e mais conectadas à vida real.

A favela como lugar de investimento não é apenas conceito, é o futuro que o Brasil precisa construir. Trata-se de inclusão social, econômica e criativa. O país que investir onde sempre negou terá a chave para reduzir desigualdades e ativar seu maior ativo: a potência de seu povo.

Preto Zezé

Louvor do esquecimento

Em 1915, Gabrielle Darley matou, em Nova Orleães, nos Estados Unidos da América, o homem que a enganara e prostituía. Foi presa e absolvida. Dez anos depois, quando Gabrielle já tinha refeito a sua vida e usava o apelido do marido, o filme The Red Kimono (Sublime Redenção), elaborado a partir dos registos daquele caso em tribunal, tornou-se um sucesso.

Na era da digitalização, o drama de Gabrielle Darley tornou-se comum.

A expansão dos registos públicos e o seu acesso imediato e ilimitado, em qualquer smartphone, reduziu as nossas vidas a dados. Informação pronta a ser recolhida, conservada, tratada, vendida. Um bem.

Não é um fenómeno novo o registo em arquivo de momentos das nossas vidas. O nascimento, o casamento, a morte, a compra de uma casa, notícias em jornais… Mas o acesso instantâneo a informação disponível online alterou profundamente a forma como os outros e nós próprios nos percecionamos. E, para tal, é irrelevante se isso resulta da informatização de arquivos públicos e privados, de informação que de forma voluntária (através da publicação de posts) ou involuntária disponibilizamos (ainda que indiretamente consentida, via clique em políticas de privacidade, que não lemos).

Hoje, ao conhecer alguém ou na iminência de conhecer, com frequência, googlamos e pesquisamos nas redes sociais para formar um pré-juízo, confirmar ou completar uma intuição. E fazemo-lo, não apenas no contexto pessoal, mas também profissionalmente. Hoje, raramente alguém será entrevistado sem que, antes, a sua “persona virtual” seja escrutinada.

Esta imagem, que resulta dos nossos dados e a todos é acessível, fixa-nos num status e condiciona as nossas futuras relações com os outros.

No passado, a memória era fluida e limitada às testemunhas ou a quem escutou ou leu sobre uma determinada pessoa. Tal encerrava, em si, o direito e a possibilidade de nos reinventarmos. De, continuamente, tentarmos ser a pessoa que almejamos.

Hoje, um arquivo global é também “disciplinador”, pois a internet permite a recolha, ou tem a possibilidade de permitir, a uma miríade de entidades e pessoas, que desconhecemos, para tratar e utilizar/visualizar a “informação” que produzimos.

É inevitável sermos condicionados no nosso comportamento online, pois, progressivamente, já nos tornamos conscientes do risco de terceiros usarem os nossos “dados” contra nós. Seja no sentido literal do termo, para nos influenciar, controlar ou, quiçá, nos negar um emprego ou um seguro de vida, seja para nos vender mais um produto ou serviço.

A lei reconhece os efeitos perversos que o arquivo global – que é a internet – pode encerrar, agora que a memória é cristalizada e omnipresente. E, embora não garanta a eliminação de todos os registos, nem nos proteja da utilização massificada dos dados, procura assegurar, num grau razoável, que, junto de estranhos, não seremos pré-julgados por algo que postamos ou fizemos, apenas e tão-só, em resultado de uma pesquisa online….

A lei (o Regulamento Geral de Proteção de Dados – RGPD) configura o “o direito a ser esquecido”, na perspetiva de controlo de dados pelo seu titular. Mas este direito é mais do que isso. É um bem comum, necessário ao florescimento do ser humano. Saber que podemos invocar o direito ao esquecimento é um direito a um futuro em aberto.

Na era da digitalização, o drama de Gabrielle Darley tornou-se comum.

A expansão dos registos públicos e o seu acesso imediato e ilimitado, em qualquer smartphone, reduziu as nossas vidas a dados. Informação pronta a ser recolhida, conservada, tratada, vendida. Um bem.

Não é um fenómeno novo o registo em arquivo de momentos das nossas vidas. O nascimento, o casamento, a morte, a compra de uma casa, notícias em jornais… Mas o acesso instantâneo a informação disponível online alterou profundamente a forma como os outros e nós próprios nos percecionamos. E, para tal, é irrelevante se isso resulta da informatização de arquivos públicos e privados, de informação que de forma voluntária (através da publicação de posts) ou involuntária disponibilizamos (ainda que indiretamente consentida, via clique em políticas de privacidade, que não lemos).

Hoje, ao conhecer alguém ou na iminência de conhecer, com frequência, googlamos e pesquisamos nas redes sociais para formar um pré-juízo, confirmar ou completar uma intuição. E fazemo-lo, não apenas no contexto pessoal, mas também profissionalmente. Hoje, raramente alguém será entrevistado sem que, antes, a sua “persona virtual” seja escrutinada.

Esta imagem, que resulta dos nossos dados e a todos é acessível, fixa-nos num status e condiciona as nossas futuras relações com os outros.

No passado, a memória era fluida e limitada às testemunhas ou a quem escutou ou leu sobre uma determinada pessoa. Tal encerrava, em si, o direito e a possibilidade de nos reinventarmos. De, continuamente, tentarmos ser a pessoa que almejamos.

Hoje, um arquivo global é também “disciplinador”, pois a internet permite a recolha, ou tem a possibilidade de permitir, a uma miríade de entidades e pessoas, que desconhecemos, para tratar e utilizar/visualizar a “informação” que produzimos.

É inevitável sermos condicionados no nosso comportamento online, pois, progressivamente, já nos tornamos conscientes do risco de terceiros usarem os nossos “dados” contra nós. Seja no sentido literal do termo, para nos influenciar, controlar ou, quiçá, nos negar um emprego ou um seguro de vida, seja para nos vender mais um produto ou serviço.

A lei reconhece os efeitos perversos que o arquivo global – que é a internet – pode encerrar, agora que a memória é cristalizada e omnipresente. E, embora não garanta a eliminação de todos os registos, nem nos proteja da utilização massificada dos dados, procura assegurar, num grau razoável, que, junto de estranhos, não seremos pré-julgados por algo que postamos ou fizemos, apenas e tão-só, em resultado de uma pesquisa online….

A lei (o Regulamento Geral de Proteção de Dados – RGPD) configura o “o direito a ser esquecido”, na perspetiva de controlo de dados pelo seu titular. Mas este direito é mais do que isso. É um bem comum, necessário ao florescimento do ser humano. Saber que podemos invocar o direito ao esquecimento é um direito a um futuro em aberto.

A decadência da democracia norte-americana

“Tomara que você seja deportado: uma viagem pela distopia americana”, livro do jornalista Jamil Chade, lançado recentemente, é o retrato mais agudo da decadência dos EUA. A nação até então aclamada como a mais poderosa democracia do mundo é retratada após um percurso de milhares de quilômetros feito pelo experiente Chade, atravessando o país do norte ao sul, passando por dez Estados, cruzando a fronteira americana com o México, conversando com refugiados e com seguidores fanáticos de Donald Trump, entre os quais Jake (Jacob Chansley), conhecido como o “Viking do Capitólio", que ficou famoso pela roupa que usava na invasão do Capitólio, em 6 de janeiro de 2021, assim descrita por Jamil Chade que o entrevistou num restaurante em Phoenix : “capuz de pele animal adornado com chifres, torso nu e o rosto pintado com as cores da bandeira dos EUA”.

A erosão da democracia estadunidense e de seu tecido social esfacela a imagem da Nação como farol da liberdade, democracia e prosperidade. A nação que venceu duas guerras mundiais, que liderou a reconstrução da Europa pelo Plano Marshall, que colocou o homem na Lua e exportou para o mundo a promessa do “sonho americano” agora enfrenta sinais claros de decadência, com profundas rachaduras no seu edifício político. Sinais palpáveis de que o sonho americano não se sustenta mais, no resumo feito pelo cineasta Walter Salles no prefácio do livro: aumento da pobreza absoluta; contração das médias; deportação em massa de imigrantes; censura às universidades públicas e privadas; suspensão do financiamento à pesquisa científica; ataque feroz a todas as formas de minorias; desregulamentação das mídias sociais como ferramenta de controle social; negacionismo climático e neutralização do Poder Legislativo.

É oportuno frisar que não se trata apenas de uma oscilação cíclica, como tantas outras da história americana, mas de uma conjunção de crises que atingem economia, política, cultura e moral coletiva. O milagre econômico do pós-guerra fez emergir a mais robusta classe média da história, sustentáculo da democracia e da coesão social. Mas, hoje, a financeirização da economia, a automação e a globalização deslocaram empregos industriais, enquanto o 1% mais rico acumula fatias recordes da riqueza nacional. Famílias endividadas, jovens sufocados por empréstimos estudantis e trabalhadores presos a empregos precários simbolizam o esgarçamento do pacto social.

A política americana mergulhou numa polarização sem precedentes desde a Guerra Civil. Democratas e republicanos parecem habitar universos paralelos, sem pontos de convergência. A invasão do Capitólio, por seguidores de Donald Trump, expôs ao mundo a fragilidade das instituições de uma nação que sempre se viu como guardiã da democracia. A confiança nas instâncias de poder — Congresso, Suprema Corte e até na imprensa — despenca ano a ano.

Epidemias de drogas como o fentanil, explosão de moradores de rua em cidades ricas, violência armada crônica e declínio educacional completam o retrato sombrio. Enquanto isso, disputas ideológicas transformam escolas e universidades em campos de batalha culturais, corroendo o consenso sobre valores básicos.

No cenário internacional, os EUA já não desfrutam da hegemonia incontestável do século XX. A ascensão da China, a multipolaridade global e os fracassos no Oriente Médio expõem limites à capacidade americana de ditar os rumos do planeta.

A história ensina que civilizações não desmoronam de um dia para o outro. O Ocidente, diria Spengler, conhece ciclos de ascensão e declínio. O que se vê hoje nos EUA pode ser apenas mais um capítulo de reinvenção ou, quem sabe, o prenúncio de uma transição para um mundo em que a superpotência de outrora se torna apenas mais uma potência entre outras.

Jamil Chade é lapidar:

– Presenciei uma democracia na corda bamba;

– Fiquei sem ar diante da asfixia das conquistas duradouras obtidas por mulheres, pelo movimento negro e por outros grupos minoritários;

– Testemunhei nos olhos de imigrantes o medi em suas almas dilaceradas pela incapacidade de serem aceitos como seres humanos;

– Senti o poder da desinformação e seu abalo no tecido social de uma nação;

– Mas vi também resistência, indignação, lágrimas e luta nas trincheiras das ruas.

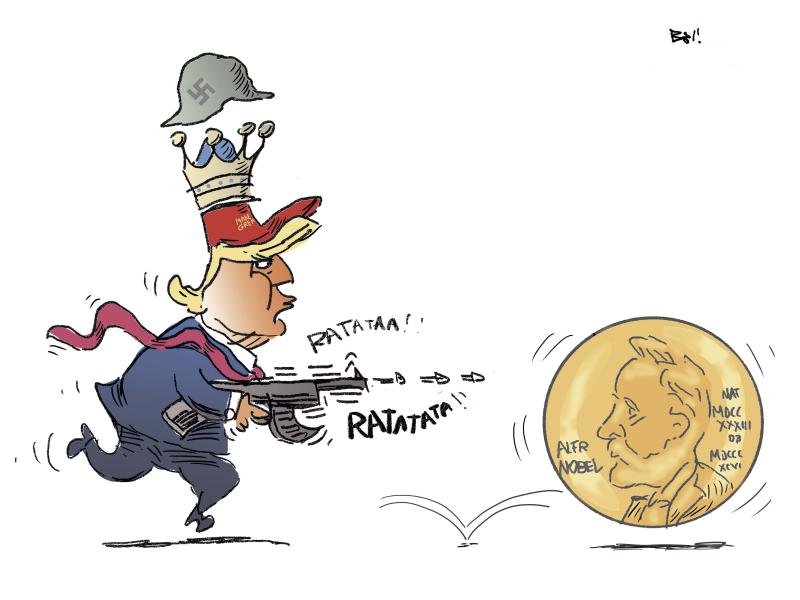

Sentado na poltrona do poder, um líder desalmado e arrogante chega ao ponto de fazer campanha de marketing para ganhar o Prêmio Nobel da Paz, o que seria a maior mácula à láurea em todos os tempos.

A democracia americana resgatará seu ideário?

O futuro dirá se a América ainda é capaz de reinventar seu próprio sonho.

Gaudêncio Torquato

A erosão da democracia estadunidense e de seu tecido social esfacela a imagem da Nação como farol da liberdade, democracia e prosperidade. A nação que venceu duas guerras mundiais, que liderou a reconstrução da Europa pelo Plano Marshall, que colocou o homem na Lua e exportou para o mundo a promessa do “sonho americano” agora enfrenta sinais claros de decadência, com profundas rachaduras no seu edifício político. Sinais palpáveis de que o sonho americano não se sustenta mais, no resumo feito pelo cineasta Walter Salles no prefácio do livro: aumento da pobreza absoluta; contração das médias; deportação em massa de imigrantes; censura às universidades públicas e privadas; suspensão do financiamento à pesquisa científica; ataque feroz a todas as formas de minorias; desregulamentação das mídias sociais como ferramenta de controle social; negacionismo climático e neutralização do Poder Legislativo.

É oportuno frisar que não se trata apenas de uma oscilação cíclica, como tantas outras da história americana, mas de uma conjunção de crises que atingem economia, política, cultura e moral coletiva. O milagre econômico do pós-guerra fez emergir a mais robusta classe média da história, sustentáculo da democracia e da coesão social. Mas, hoje, a financeirização da economia, a automação e a globalização deslocaram empregos industriais, enquanto o 1% mais rico acumula fatias recordes da riqueza nacional. Famílias endividadas, jovens sufocados por empréstimos estudantis e trabalhadores presos a empregos precários simbolizam o esgarçamento do pacto social.

A política americana mergulhou numa polarização sem precedentes desde a Guerra Civil. Democratas e republicanos parecem habitar universos paralelos, sem pontos de convergência. A invasão do Capitólio, por seguidores de Donald Trump, expôs ao mundo a fragilidade das instituições de uma nação que sempre se viu como guardiã da democracia. A confiança nas instâncias de poder — Congresso, Suprema Corte e até na imprensa — despenca ano a ano.

Epidemias de drogas como o fentanil, explosão de moradores de rua em cidades ricas, violência armada crônica e declínio educacional completam o retrato sombrio. Enquanto isso, disputas ideológicas transformam escolas e universidades em campos de batalha culturais, corroendo o consenso sobre valores básicos.

No cenário internacional, os EUA já não desfrutam da hegemonia incontestável do século XX. A ascensão da China, a multipolaridade global e os fracassos no Oriente Médio expõem limites à capacidade americana de ditar os rumos do planeta.

A história ensina que civilizações não desmoronam de um dia para o outro. O Ocidente, diria Spengler, conhece ciclos de ascensão e declínio. O que se vê hoje nos EUA pode ser apenas mais um capítulo de reinvenção ou, quem sabe, o prenúncio de uma transição para um mundo em que a superpotência de outrora se torna apenas mais uma potência entre outras.

Jamil Chade é lapidar:

– Presenciei uma democracia na corda bamba;

– Fiquei sem ar diante da asfixia das conquistas duradouras obtidas por mulheres, pelo movimento negro e por outros grupos minoritários;

– Testemunhei nos olhos de imigrantes o medi em suas almas dilaceradas pela incapacidade de serem aceitos como seres humanos;

– Senti o poder da desinformação e seu abalo no tecido social de uma nação;

– Mas vi também resistência, indignação, lágrimas e luta nas trincheiras das ruas.

Sentado na poltrona do poder, um líder desalmado e arrogante chega ao ponto de fazer campanha de marketing para ganhar o Prêmio Nobel da Paz, o que seria a maior mácula à láurea em todos os tempos.

A democracia americana resgatará seu ideário?

O futuro dirá se a América ainda é capaz de reinventar seu próprio sonho.

Gaudêncio Torquato

Assinar:

Comentários (Atom)