quinta-feira, 17 de julho de 2025

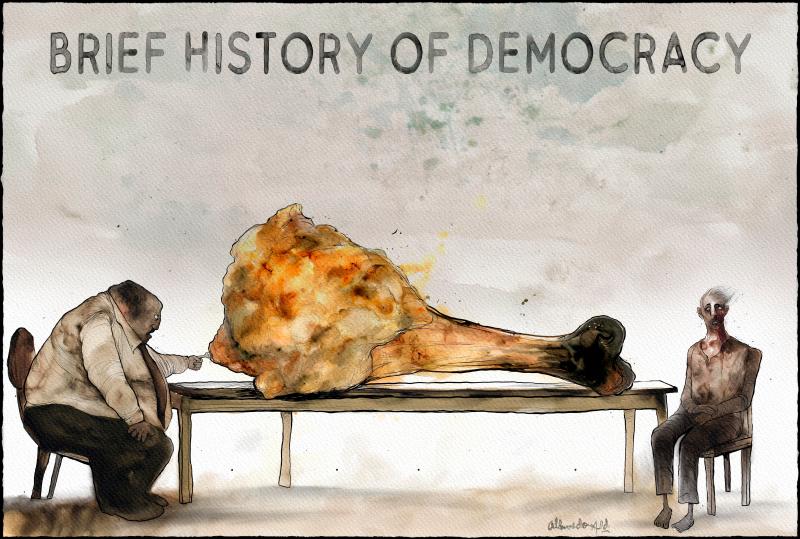

Como arruinar uma potência

Há muitas formas de levar um país à breca —e todas sempre incluem a política exterior. A mais notável delas é iniciar uma guerra e perdê-la. Na versão eletrônica da revista americana "Foreign Policy", Stephen M. Walt, professor da Universidade Harvard, acaba de publicar o artigo "How to ruin a country" (Como arruinar um país), no qual descreve passo a passo a destruição da política externa dos Estados Unidos empreendida por Donald Trump.

Segundo o autor, são cinco atos letais, todos já cometidos pelo titular da Casa Branca. O primeiro é demitir funcionários capazes —com autonomia de pensamento— e substituí-los por sicofantas incompetentes, leais até a medula e totalmente dependentes da vontade do chefe. O segundo ato consiste em brigar com o maior número possível de países, a começar dos aliados.

O terceiro é ignorar a força do nacionalismo alheio, agindo de forma a despertá-lo nos países que agride e ofende. O quarto é violar normas, abandonar acordos e ser imprevisível, deixando claro que as regras internacionais, aquelas mesmas que os Estados Unidos ajudaram a criar, não passam de estorvo para o exercício do poder americano no mundo. A utilização das tarifas externas como instrumento de chantagem e intimidação, agora também incluindo o Brasil, é disso exemplo óbvio.

Finalmente, o quinto passo consiste em minar os fundamentos daquele poder, investindo feito tanque de guerra para destruir a vantagem científica e tecnológica resultante do conhecimento produzido por suas grandes universidades, atualmente sob cerco do Executivo.

O resultado, prevê o professor Walt, tornará os Estados Unidos mais pobres, mais débeis, menos respeitados e influentes mundo afora. Estudiosos da política externa de Washington concordam que a ação do governo Trump diverge dos diferentes modelos vigentes no passado: mais isolacionistas ou mais abertos ao mundo; mais realistas ou mais empenhados na promoção da democracia representativa e seus valores.

São poucos, porém, os que se arriscam a explicar essa ruptura tão dramática com o passado. O economista Dani Rodrik, também de Harvard, sugeriu em artigo transcrito no jornal Valor, de 12/7, que a ciência econômica não consegue tratar de um governo que não se mova pelo cálculo do custo/benefício de sua ação, mas por ideologia. Sim, ideologia pesa, mas tampouco dá conta de explicar o desastre da política exterior trumpista —bem como da doméstica.

Sem dúvida, nas ações de Trump há sempre ideologia reacionária que fantasia a volta a um passado idealizado —um Estados Unidos branco e protegido do exterior pelas barreiras alfandegárias e a polícia das fronteiras. Soma-se a isso desabrida defesa dos grandes financiadores de campanha —as big techs— e dos interesses empresariais do clã trumpista. Além de egolatria, patente ignorância sobre o mundo e, sim, pura insânia.

A mesma mistura que encontramos aqui, encarnada em Jair Bolsonaro e no bolsonarismo, em sua versão familiar ou no séquito de políticos, incapazes de entender o jogo internacional e sempre dispostos a colocar os mesquinhos interesses do chefe acima até dos de suas bases eleitorais, que dirá daquilo que é importante para o país.

Segundo o autor, são cinco atos letais, todos já cometidos pelo titular da Casa Branca. O primeiro é demitir funcionários capazes —com autonomia de pensamento— e substituí-los por sicofantas incompetentes, leais até a medula e totalmente dependentes da vontade do chefe. O segundo ato consiste em brigar com o maior número possível de países, a começar dos aliados.

O terceiro é ignorar a força do nacionalismo alheio, agindo de forma a despertá-lo nos países que agride e ofende. O quarto é violar normas, abandonar acordos e ser imprevisível, deixando claro que as regras internacionais, aquelas mesmas que os Estados Unidos ajudaram a criar, não passam de estorvo para o exercício do poder americano no mundo. A utilização das tarifas externas como instrumento de chantagem e intimidação, agora também incluindo o Brasil, é disso exemplo óbvio.

Finalmente, o quinto passo consiste em minar os fundamentos daquele poder, investindo feito tanque de guerra para destruir a vantagem científica e tecnológica resultante do conhecimento produzido por suas grandes universidades, atualmente sob cerco do Executivo.

O resultado, prevê o professor Walt, tornará os Estados Unidos mais pobres, mais débeis, menos respeitados e influentes mundo afora. Estudiosos da política externa de Washington concordam que a ação do governo Trump diverge dos diferentes modelos vigentes no passado: mais isolacionistas ou mais abertos ao mundo; mais realistas ou mais empenhados na promoção da democracia representativa e seus valores.

São poucos, porém, os que se arriscam a explicar essa ruptura tão dramática com o passado. O economista Dani Rodrik, também de Harvard, sugeriu em artigo transcrito no jornal Valor, de 12/7, que a ciência econômica não consegue tratar de um governo que não se mova pelo cálculo do custo/benefício de sua ação, mas por ideologia. Sim, ideologia pesa, mas tampouco dá conta de explicar o desastre da política exterior trumpista —bem como da doméstica.

Sem dúvida, nas ações de Trump há sempre ideologia reacionária que fantasia a volta a um passado idealizado —um Estados Unidos branco e protegido do exterior pelas barreiras alfandegárias e a polícia das fronteiras. Soma-se a isso desabrida defesa dos grandes financiadores de campanha —as big techs— e dos interesses empresariais do clã trumpista. Além de egolatria, patente ignorância sobre o mundo e, sim, pura insânia.

A mesma mistura que encontramos aqui, encarnada em Jair Bolsonaro e no bolsonarismo, em sua versão familiar ou no séquito de políticos, incapazes de entender o jogo internacional e sempre dispostos a colocar os mesquinhos interesses do chefe acima até dos de suas bases eleitorais, que dirá daquilo que é importante para o país.

Pare o plano distópico de 'cidade humanitária' de Israel — antes que seja tarde demais

Pense na ironia trágica e insuportável: o governo israelense — fundado após o Holocausto — está agora construindo um enorme campo de concentração para toda uma população.

O governo israelense acaba de apresentar um dos esquemas mais descaradamente genocidas da memória moderna — e, a menos que ajamos imediatamente, o mundo deixará isso acontecer novamente.

Conforme noticiado pelo Haaretz, o Ministro da Defesa israelense, Israel Katz, propõe alojar à força cerca de 600 mil palestinos — e, eventualmente, toda a população de Gaza — em uma "cidade humanitária" cercada, a ser construída sobre as ruínas de Rafah, no sul de Gaza. O plano é "triar" a população, separar supostos membros do Hamas e, em seguida, pressionar os civis restantes — homens, mulheres e crianças — a deixar Gaza "voluntariamente" e ir para outro país.

Qual país? Isso ainda não foi definido. A questão não é a realocação, mas sim a eliminação. Isso reflete um objetivo de longa data de muitos israelenses, especialmente da direita, de assumir o controle total de Gaza e livrá-la dos palestinos.

A ONU alertou que a deportação ou transferência forçada da população civil de um território ocupado é estritamente proibida pelo direito internacional humanitário e "equivale a uma limpeza étnica".

Enquanto todos os olhares estão voltados para um possível cessar-fogo, Gallant não está interessado em paz — ele está interessado em uma "solução final". Uma aceleração da segunda Nakba que temos testemunhado nos últimos 20 meses. Aliás, ele afirmou que a construção começaria durante um cessar-fogo de 60 dias. Então, qual o sentido de um cessar-fogo, se ele for usado para construir um campo de concentração?

Uma vez que os palestinos sejam alojados neste campo, eles não poderão sair para outras partes de Gaza. Não poderão retornar ao que restou de suas casas, seus bairros, suas fazendas, suas escolas. Ficarão presos dentro desta zona militarizada, sob vigilância constante, sob a mira de armas até que Israel possa providenciar sua deportação.

Pense na ironia trágica e insuportável: o governo israelense — fundado após o Holocausto — está agora construindo um enorme campo de concentração para toda uma população.

Se isso parece impensável, veja o que Israel já conseguiu fazer.

Nos últimos 20 meses, o mundo assistiu — e em grande parte possibilitou — uma campanha genocida em Gaza. Mais de 55.000 palestinos foram massacrados, a maioria mulheres e crianças. Israel bombardeou hospitais, escolas, campos de refugiados e mesquitas. Arrasou bairros inteiros com listas de morte geradas por IA. Assassinou jornalistas, atacou ambulâncias, destruiu padarias e sistemas de abastecimento de água.

Utilizou a fome como arma de guerra, bloqueando deliberadamente caminhões de ajuda humanitária, atacando comboios e levando a população à fome e ao desespero. E, numa reviravolta cruel, criou a Fundação Humanitária de Gaza , apoiada pelos EUA — um esquema para canalizar ajuda por rotas controladas por Israel e marginalizar a ONU e ONGs experientes. Seus chamados "pontos de distribuição" são, na verdade, armadilhas mortais , onde pessoas desesperadas são baleadas dia após dia, arriscando suas vidas para conseguir um pouco de comida.

Essa fome planejada não é um acidente. É uma estratégia — uma forma de punição coletiva em uma escala raramente vista nos tempos modernos.

Já falhamos com o povo de Gaza — repetidas vezes. Falhamos quando ignoramos as crianças soterradas pelos escombros. Falhamos quando permitimos que o dinheiro dos nossos impostos financiasse as mesmas bombas que destruíram os campos de refugiados. Falhamos quando continuamos fingindo que ainda havia uma linha que Israel não cruzaria.

Agora Katz está nos dizendo — explicitamente — o que vem a seguir: internação em massa e expulsão forçada. E, a menos que nos levantemos com toda a nossa indignação, fracassaremos novamente.

Sejamos absolutamente claros: a infraestrutura para este plano já está sendo construída. Netanyahu e Trump estão pressionando governos corruptos do Sul Global para que aceitem os deportados. Esta não é uma tática de negociação para fortalecer a posição de Israel nas negociações de cessar-fogo — é a próxima fase de um genocídio que temos acompanhado em tempo real há quase dois anos.

E o que o governo americano está fazendo? Continua emitindo declarações sem sentido sobre o "direito de Israel de se defender". Continua enviando armas. Continua bloqueando a responsabilização nas Nações Unidas — e até mesmo sancionando autoridades como a Relatora Especial da ONU, Francesca Albanese, por ousarem se manifestar.

O presidente Trump poderia impedir isso hoje mesmo — cortando a ajuda militar, apoiando as investigações do Tribunal Penal Internacional e declarando que o deslocamento forçado de palestinos não será tolerado. Mas, em vez disso, ele continua sonhando em transformar Gaza em um resort no Oriente Médio para os ultrarricos.

Enquanto isso, mais governos árabes se preparam para normalizar os laços com Israel, fechando acordos com criminosos de guerra enquanto seus compatriotas árabes passam fome, são bombardeados e agora ameaçados de exílio em massa. Onde está o clamor do Cairo, Riad, Amã? Não existe absolutamente nenhuma linha vermelha?

Um ponto positivo no cenário internacional é o Grupo de Haia, que convocará uma reunião de emergência na Colômbia nos dias 15 e 16 de julho. Este crescente bloco de nações uniu-se ao caso de genocídio da África do Sul contra Israel no Tribunal Internacional de Justiça. Esses países estão assumindo uma posição corajosa para defender o direito internacional e a vida palestina. Todas as nações que afirmam valorizar a justiça devem juntar-se a eles — imediatamente.

E aqui nos Estados Unidos, cada membro do Congresso deve ser pressionado — em alto e bom som, implacavelmente — a assumir uma posição pública. Chega de linguagem vaga. Chega de se esconder atrás de roteiros melífluos. Exigimos oposição pública imediata a este plano de "cidade humanitária" — e o corte total do apoio militar a Israel. Este é um momento de ajuste de contas moral. Escolha um lado.

Não se iluda pensando que isso não pode acontecer. Está acontecendo. As bases estão sendo construídas. Os muros estão sendo erguidos. Os voos de deportação estão sendo negociados.

Não há terreno neutro. Isto não é um debate político. Isto é genocídio — diante das câmeras, com cobertura diplomática e com o dinheiro dos nossos impostos.

A hora de deter o plano distópico de Israel não é amanhã. É agora.

Levante-se. Fale abertamente. Inunde as ruas. Bombardeie o Congresso. Exija responsabilização.

Impeça o plano. Salve Gaza. Antes que seja tarde demais.

O governo israelense acaba de apresentar um dos esquemas mais descaradamente genocidas da memória moderna — e, a menos que ajamos imediatamente, o mundo deixará isso acontecer novamente.

Conforme noticiado pelo Haaretz, o Ministro da Defesa israelense, Israel Katz, propõe alojar à força cerca de 600 mil palestinos — e, eventualmente, toda a população de Gaza — em uma "cidade humanitária" cercada, a ser construída sobre as ruínas de Rafah, no sul de Gaza. O plano é "triar" a população, separar supostos membros do Hamas e, em seguida, pressionar os civis restantes — homens, mulheres e crianças — a deixar Gaza "voluntariamente" e ir para outro país.

Qual país? Isso ainda não foi definido. A questão não é a realocação, mas sim a eliminação. Isso reflete um objetivo de longa data de muitos israelenses, especialmente da direita, de assumir o controle total de Gaza e livrá-la dos palestinos.

A ONU alertou que a deportação ou transferência forçada da população civil de um território ocupado é estritamente proibida pelo direito internacional humanitário e "equivale a uma limpeza étnica".

Enquanto todos os olhares estão voltados para um possível cessar-fogo, Gallant não está interessado em paz — ele está interessado em uma "solução final". Uma aceleração da segunda Nakba que temos testemunhado nos últimos 20 meses. Aliás, ele afirmou que a construção começaria durante um cessar-fogo de 60 dias. Então, qual o sentido de um cessar-fogo, se ele for usado para construir um campo de concentração?

Uma vez que os palestinos sejam alojados neste campo, eles não poderão sair para outras partes de Gaza. Não poderão retornar ao que restou de suas casas, seus bairros, suas fazendas, suas escolas. Ficarão presos dentro desta zona militarizada, sob vigilância constante, sob a mira de armas até que Israel possa providenciar sua deportação.

Pense na ironia trágica e insuportável: o governo israelense — fundado após o Holocausto — está agora construindo um enorme campo de concentração para toda uma população.

Se isso parece impensável, veja o que Israel já conseguiu fazer.

Nos últimos 20 meses, o mundo assistiu — e em grande parte possibilitou — uma campanha genocida em Gaza. Mais de 55.000 palestinos foram massacrados, a maioria mulheres e crianças. Israel bombardeou hospitais, escolas, campos de refugiados e mesquitas. Arrasou bairros inteiros com listas de morte geradas por IA. Assassinou jornalistas, atacou ambulâncias, destruiu padarias e sistemas de abastecimento de água.

Utilizou a fome como arma de guerra, bloqueando deliberadamente caminhões de ajuda humanitária, atacando comboios e levando a população à fome e ao desespero. E, numa reviravolta cruel, criou a Fundação Humanitária de Gaza , apoiada pelos EUA — um esquema para canalizar ajuda por rotas controladas por Israel e marginalizar a ONU e ONGs experientes. Seus chamados "pontos de distribuição" são, na verdade, armadilhas mortais , onde pessoas desesperadas são baleadas dia após dia, arriscando suas vidas para conseguir um pouco de comida.

Essa fome planejada não é um acidente. É uma estratégia — uma forma de punição coletiva em uma escala raramente vista nos tempos modernos.

Já falhamos com o povo de Gaza — repetidas vezes. Falhamos quando ignoramos as crianças soterradas pelos escombros. Falhamos quando permitimos que o dinheiro dos nossos impostos financiasse as mesmas bombas que destruíram os campos de refugiados. Falhamos quando continuamos fingindo que ainda havia uma linha que Israel não cruzaria.

Agora Katz está nos dizendo — explicitamente — o que vem a seguir: internação em massa e expulsão forçada. E, a menos que nos levantemos com toda a nossa indignação, fracassaremos novamente.

Sejamos absolutamente claros: a infraestrutura para este plano já está sendo construída. Netanyahu e Trump estão pressionando governos corruptos do Sul Global para que aceitem os deportados. Esta não é uma tática de negociação para fortalecer a posição de Israel nas negociações de cessar-fogo — é a próxima fase de um genocídio que temos acompanhado em tempo real há quase dois anos.

E o que o governo americano está fazendo? Continua emitindo declarações sem sentido sobre o "direito de Israel de se defender". Continua enviando armas. Continua bloqueando a responsabilização nas Nações Unidas — e até mesmo sancionando autoridades como a Relatora Especial da ONU, Francesca Albanese, por ousarem se manifestar.

O presidente Trump poderia impedir isso hoje mesmo — cortando a ajuda militar, apoiando as investigações do Tribunal Penal Internacional e declarando que o deslocamento forçado de palestinos não será tolerado. Mas, em vez disso, ele continua sonhando em transformar Gaza em um resort no Oriente Médio para os ultrarricos.

Enquanto isso, mais governos árabes se preparam para normalizar os laços com Israel, fechando acordos com criminosos de guerra enquanto seus compatriotas árabes passam fome, são bombardeados e agora ameaçados de exílio em massa. Onde está o clamor do Cairo, Riad, Amã? Não existe absolutamente nenhuma linha vermelha?

Um ponto positivo no cenário internacional é o Grupo de Haia, que convocará uma reunião de emergência na Colômbia nos dias 15 e 16 de julho. Este crescente bloco de nações uniu-se ao caso de genocídio da África do Sul contra Israel no Tribunal Internacional de Justiça. Esses países estão assumindo uma posição corajosa para defender o direito internacional e a vida palestina. Todas as nações que afirmam valorizar a justiça devem juntar-se a eles — imediatamente.

E aqui nos Estados Unidos, cada membro do Congresso deve ser pressionado — em alto e bom som, implacavelmente — a assumir uma posição pública. Chega de linguagem vaga. Chega de se esconder atrás de roteiros melífluos. Exigimos oposição pública imediata a este plano de "cidade humanitária" — e o corte total do apoio militar a Israel. Este é um momento de ajuste de contas moral. Escolha um lado.

Não se iluda pensando que isso não pode acontecer. Está acontecendo. As bases estão sendo construídas. Os muros estão sendo erguidos. Os voos de deportação estão sendo negociados.

Não há terreno neutro. Isto não é um debate político. Isto é genocídio — diante das câmeras, com cobertura diplomática e com o dinheiro dos nossos impostos.

A hora de deter o plano distópico de Israel não é amanhã. É agora.

Levante-se. Fale abertamente. Inunde as ruas. Bombardeie o Congresso. Exija responsabilização.

Impeça o plano. Salve Gaza. Antes que seja tarde demais.

A volta das tarifas, com ou sem recuo de Trump

Como um cão em busca de um osso, Donald Trump sempre retorna às tarifas. Ele agora está propondo uma lista modificada delas sobre uma série de países, incluindo alguns aliados e algumas nações desesperadamente pobres, a serem impostas em 1º de agosto. Será que ele vai recuar de novo? Quem sabe! Mas as chances de ele conseguir acordos que satisfaçam seu mercantilismo irracional parecem mínimas ou inexistentes. Um homem irracional é imprevisível. Talvez desta vez ele esteja falando sério. Se for o caso, a já elevada tarifa média efetiva dos Estados Unidos, de 8,8% em maio, deve subir ainda mais. Estaríamos entrando em um novo mundo.

Basta dar uma olhada em algumas das propostas: tarifas de 50% sobre as importações do Brasil, 40% sobre o Laos e Mianmar, 36% sobre a Tailândia, 35% sobre Bangladesh, 32% sobre a Indonésia, 30% sobre a África do Sul, Sri Lanka e União Europeia, e 25% sobre o Japão e a Coreia do Sul. As tarifas sugeridas ainda estão bastante próximas da fórmula extraordinária apresentada em abril pelo assessor de Trump, Peter Navarro, segundo a qual o fator determinante é a proporção entre o déficit bilateral dos EUA e suas importações bilaterais.

Nunca é demais dizer que essa é uma visão econômica absurda. Não há absolutamente nenhuma razão para que o comércio bilateral seja equilibrado. O fato de não ser não significa, de forma alguma, que o país com superávit esteja “trapaceando”.

Além disso, o saldo comercial total de bens - ou mesmo de bens e serviços - não é a soma de saldos bilaterais determinados de forma independente. Ele é o produto da interação entre rendas líquidas de fatores, fluxos de capital e, acima de tudo, da renda e dos gastos agregados.

É no mínimo insano acreditar que os EUA podem incorrer em um enorme déficit fiscal sem também incorrer em grandes déficits comerciais e em conta corrente, pelo menos enquanto o resto do mundo estiver preparado para financiá-los. O que acontece se, ou quando, o mundo parar de financiar isso? Um colapso financeiro.

Enquanto isso, o emaranhado irracional de tarifas agora propostas provocará grandes distorções nas alocações de recursos. Um dos pontos que o governo Trump parece incapaz de entender é que as tarifas sobre alguns produtos são um imposto sobre a produção de outros. Tarifas elevadas sobre insumos, como o aço e o alumínio, são um imposto sobre os fabricantes dos bens que os utilizam. Se esses fabricantes produzem substitutos às importações, as tarifas podem ao menos compensar parte desses custos. Mas, se eles estiverem produzindo bens para exportação, não há como compensar. Portanto, as tarifas de Trump beneficiarão justamente os setores menos competitivos da economia internacional - à custa dos mais competitivos. Isso faz algum sentido? Obviamente que não.

Pior ainda: essa fixação com os bens do passado é simplesmente ridícula. O que importa é a competitividade no futuro. Trata-se, na prática, do equivalente econômico da tentativa de recriar dinossauros. Como observam David Autor, do Massachusetts Institute of Technology (MIT), e Gordon Hanson, da Universidade Harvard, o desafio para os EUA hoje é a ascensão da China como superpotência tecnológica e científica. Para responder a isso, os EUA precisariam cooperar com seus aliados, investir muito mais em pesquisas científicas e atrair imigrantes talentosos - exatamente o oposto do que Trump está fazendo. “Tornar os EUA grandes novamente”? Dificilmente. Os mercados estão ignorando esses riscos de longo prazo para os EUA. Eles podem estar certos. Mas também podem não estar.

Todos os membros da Organização Mundial do Comércio (OMC) deveriam declarar que quaisquer concessões comerciais feitas aos Estados Unidos serão estendidas a outros membros, em conformidade com o princípio da “nação mais favorecida”

Essas tarifas não são apenas tolas. São perversas. Tomemos apenas dois exemplos. O primeiro é a tarifa de 50% que Trump quer impor ao Brasil. Como ele mesmo deixou claro em uma carta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, essa medida é uma retaliação ao julgamento do “mini-me” de Trump, Jair Bolsonaro, acusado de tentar reverter o resultado da última eleição presidencial. Soa familiar? Como observou Paul Krugman, trata-se de mais um capítulo do “Programa de Proteção a Ditadores” de Trump. Além de tudo, Trump não tem autoridade legal para usar tarifas com essa finalidade.

Depois, há as tarifas brutais sobre o Laos. Segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Laos é muito pobre, com um PIB real per capita de apenas 11% do nível dos EUA. Seu superávit bilateral com os EUA foi também de apenas US$ 800 milhões em 2024! A ideia de que uma superpotência sequer cogite impor tarifas punitivas a um país como esse é mais do que tolice, é revoltante. O que torna essa medida irremediavelmente perversa é que, segundo a CNN, “de 1964 a 1973, os EUA despejaram mais de 2 milhões de toneladas de bombas sobre o Laos... Mais bombas foram lançadas sobre o Laos durante a guerra do Vietnã do que sobre a Alemanha e o Japão, juntos, durante a Segunda Guerra Mundial. Isso faz do Laos - em termos per capita - o país mais bombardeado da história”. Essas pessoas não têm vergonha?

Segundo a Casa Branca, este governo é liderado pelo “melhor negociador comercial da história”, cuja “estratégia tem se concentrado em corrigir desequilíbrios sistêmicos nas tarifas que há décadas favorecem nossos parceiros comerciais”. Na prática, porém, nunca houve a menor chance de fechar acordos com quase 200 países - ou mesmo 100 - em poucos meses. Além disso, muitas das exigências dos EUA - como a ideia de que a União Europeia deveria abolir o imposto sobre valor agregado (IVA), por exemplo - são absurdas. O IVA não é uma distorção comercial: ele se aplica a todos os bens e serviços vendidos nos mercados da União Europeia, como é correto, de acordo com o “princípio do destino”. Acima de tudo, essas tarifas não eliminarão, de qualquer forma, os déficits comerciais dos EUA.

Então, o que fazer diante dessa loucura? Primeiro, devemos torcer para que Trump realmente recue de novo e de novo, embora a incerteza gerada continue custosa. Segundo, é preciso haver retaliação contra os EUA, de preferência uma retaliação coordenada. Terceiro, todos os membros da Organização Mundial do Comércio (OMC) deveriam declarar que quaisquer concessões comerciais feitas aos EUA serão estendidas a outros membros, em conformidade com o princípio da “nação mais favorecida”. Por fim, os demais membros deveriam cumprir os acordos firmados entre si. Os EUA agiram de forma desonesta. O resto do mundo não precisa seguir os mesmos passos.

Basta dar uma olhada em algumas das propostas: tarifas de 50% sobre as importações do Brasil, 40% sobre o Laos e Mianmar, 36% sobre a Tailândia, 35% sobre Bangladesh, 32% sobre a Indonésia, 30% sobre a África do Sul, Sri Lanka e União Europeia, e 25% sobre o Japão e a Coreia do Sul. As tarifas sugeridas ainda estão bastante próximas da fórmula extraordinária apresentada em abril pelo assessor de Trump, Peter Navarro, segundo a qual o fator determinante é a proporção entre o déficit bilateral dos EUA e suas importações bilaterais.

Nunca é demais dizer que essa é uma visão econômica absurda. Não há absolutamente nenhuma razão para que o comércio bilateral seja equilibrado. O fato de não ser não significa, de forma alguma, que o país com superávit esteja “trapaceando”.

Além disso, o saldo comercial total de bens - ou mesmo de bens e serviços - não é a soma de saldos bilaterais determinados de forma independente. Ele é o produto da interação entre rendas líquidas de fatores, fluxos de capital e, acima de tudo, da renda e dos gastos agregados.

É no mínimo insano acreditar que os EUA podem incorrer em um enorme déficit fiscal sem também incorrer em grandes déficits comerciais e em conta corrente, pelo menos enquanto o resto do mundo estiver preparado para financiá-los. O que acontece se, ou quando, o mundo parar de financiar isso? Um colapso financeiro.

Enquanto isso, o emaranhado irracional de tarifas agora propostas provocará grandes distorções nas alocações de recursos. Um dos pontos que o governo Trump parece incapaz de entender é que as tarifas sobre alguns produtos são um imposto sobre a produção de outros. Tarifas elevadas sobre insumos, como o aço e o alumínio, são um imposto sobre os fabricantes dos bens que os utilizam. Se esses fabricantes produzem substitutos às importações, as tarifas podem ao menos compensar parte desses custos. Mas, se eles estiverem produzindo bens para exportação, não há como compensar. Portanto, as tarifas de Trump beneficiarão justamente os setores menos competitivos da economia internacional - à custa dos mais competitivos. Isso faz algum sentido? Obviamente que não.

Pior ainda: essa fixação com os bens do passado é simplesmente ridícula. O que importa é a competitividade no futuro. Trata-se, na prática, do equivalente econômico da tentativa de recriar dinossauros. Como observam David Autor, do Massachusetts Institute of Technology (MIT), e Gordon Hanson, da Universidade Harvard, o desafio para os EUA hoje é a ascensão da China como superpotência tecnológica e científica. Para responder a isso, os EUA precisariam cooperar com seus aliados, investir muito mais em pesquisas científicas e atrair imigrantes talentosos - exatamente o oposto do que Trump está fazendo. “Tornar os EUA grandes novamente”? Dificilmente. Os mercados estão ignorando esses riscos de longo prazo para os EUA. Eles podem estar certos. Mas também podem não estar.

Todos os membros da Organização Mundial do Comércio (OMC) deveriam declarar que quaisquer concessões comerciais feitas aos Estados Unidos serão estendidas a outros membros, em conformidade com o princípio da “nação mais favorecida”

Essas tarifas não são apenas tolas. São perversas. Tomemos apenas dois exemplos. O primeiro é a tarifa de 50% que Trump quer impor ao Brasil. Como ele mesmo deixou claro em uma carta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, essa medida é uma retaliação ao julgamento do “mini-me” de Trump, Jair Bolsonaro, acusado de tentar reverter o resultado da última eleição presidencial. Soa familiar? Como observou Paul Krugman, trata-se de mais um capítulo do “Programa de Proteção a Ditadores” de Trump. Além de tudo, Trump não tem autoridade legal para usar tarifas com essa finalidade.

Depois, há as tarifas brutais sobre o Laos. Segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Laos é muito pobre, com um PIB real per capita de apenas 11% do nível dos EUA. Seu superávit bilateral com os EUA foi também de apenas US$ 800 milhões em 2024! A ideia de que uma superpotência sequer cogite impor tarifas punitivas a um país como esse é mais do que tolice, é revoltante. O que torna essa medida irremediavelmente perversa é que, segundo a CNN, “de 1964 a 1973, os EUA despejaram mais de 2 milhões de toneladas de bombas sobre o Laos... Mais bombas foram lançadas sobre o Laos durante a guerra do Vietnã do que sobre a Alemanha e o Japão, juntos, durante a Segunda Guerra Mundial. Isso faz do Laos - em termos per capita - o país mais bombardeado da história”. Essas pessoas não têm vergonha?

Segundo a Casa Branca, este governo é liderado pelo “melhor negociador comercial da história”, cuja “estratégia tem se concentrado em corrigir desequilíbrios sistêmicos nas tarifas que há décadas favorecem nossos parceiros comerciais”. Na prática, porém, nunca houve a menor chance de fechar acordos com quase 200 países - ou mesmo 100 - em poucos meses. Além disso, muitas das exigências dos EUA - como a ideia de que a União Europeia deveria abolir o imposto sobre valor agregado (IVA), por exemplo - são absurdas. O IVA não é uma distorção comercial: ele se aplica a todos os bens e serviços vendidos nos mercados da União Europeia, como é correto, de acordo com o “princípio do destino”. Acima de tudo, essas tarifas não eliminarão, de qualquer forma, os déficits comerciais dos EUA.

Então, o que fazer diante dessa loucura? Primeiro, devemos torcer para que Trump realmente recue de novo e de novo, embora a incerteza gerada continue custosa. Segundo, é preciso haver retaliação contra os EUA, de preferência uma retaliação coordenada. Terceiro, todos os membros da Organização Mundial do Comércio (OMC) deveriam declarar que quaisquer concessões comerciais feitas aos EUA serão estendidas a outros membros, em conformidade com o princípio da “nação mais favorecida”. Por fim, os demais membros deveriam cumprir os acordos firmados entre si. Os EUA agiram de forma desonesta. O resto do mundo não precisa seguir os mesmos passos.

Eu vi uma racista

Entro numa loja do Chiado com os meus filhos. Enquanto aguardo pela minha vez para ser atendida, vejo como a jovem empregada brasileira ajuda uma cliente com simpatia e desenvoltura. Antes de mim, está ainda uma senhora, já de cabelos todos brancos, à espera de vez. Quando a rapariga se aproxima e a cumprimenta com um “boa tarde” caloroso, a mulher atira-lhe um ríspido “não tem ninguém aqui que fale português?” A rapariga estaca, abre os olhos, mas ainda sorri. “Eu falo português. Em que posso ajudar?” A mulher não desarma. “Alguém que fale português corretamente, não essa coisa que está a falar.” O tom é ostensivamente hostil. A trabalhadora tenta insistir, sempre com simpatia, perguntando se não se percebe o que diz. A outra repete que não gosta daquele português.

Não aguento mais. Intervenho. “Esta senhora não só é muito simpática, como fala um português muito correto.” A cliente trespassa-me com um olhar de ódio. “Isto não é português.” Reparo, então, que a funcionária olha para o chão, com os lábios trémulos. “É português e muito bem falado. Se a senhora não entende, o problema é seu. Acho que devia ir procurar outra loja”, disparo, num tom duro o suficiente para a fazer sair dali, murmurando-me impropérios.

“Peço desculpa”, diz-me a rapariga. Vejo-lhe as lágrimas a assomarem-lhe aos olhos. Sinto as faces a ruborescer. Mas faço um comício. “Eu é que lhe peço desculpa. Como portuguesa, sinto-me muito envergonhada. O que esta senhora fez é inaceitável. O seu português é muito bom e muito bonito. Está aqui a trabalhar e não há direito de virem aqui atacá-la desta forma.”

Tenho tido noites e dias terríveis, não durmo, fico bloqueado e apático. Vim miúdo, com 14 anos, de Cabo Verde e já não tenho lá ninguém ou quase ninguém. A situação é tão complicada que se não tenho espaço aqui, também não terei guarida lá, onde eles chamam ‘minha terra

Os meus filhos olham-me espantados, olhos muito abertos. Quando saímos, pergunto-lhes: “Perceberam o que aconteceu?” Estão confusos. Aproveito para lhes explicar que aquilo a que assistiram é “racismo”. Repetem a palavra, fazem perguntas, atentos e intrigados.

Quando chegam ao restaurante onde o pai nos aguarda, contam-lhe bem alto: “Vimos uma racista.” E explicam, de forma mais ou menos atabalhoada, a cena a que assistiram.

Este episódio passou-se há já bastante tempo, mas não o esqueceram. Volta e meia, quando ouve a palavra “racismo”, a minha filha mais velha conta o que viu, o mais pequeno acena com a cabeça.

Esta semana, tropecei por acaso num post de Instagram com vídeos de uma cena que parece decalcada da que vivi. Pelo sotaque da cliente, que não aparece na imagem, presumo que a situação se tenha passado no Norte. E a reação da lojista é mais firme do que aquela que presenciei no Chiado. Tudo o resto parece tirado do mesmo guião de ódio e necessidade de rebaixar quem é diferente, mesmo que quem é diferente esteja só a tentar fazer o seu trabalho o melhor possível, num país estrangeiro, muitas vezes de forma precária e mal paga, aceitando empregos que os nacionais desprezam. No final, sem que ninguém intervenha para defender a trabalhadora, a cliente pede o Livro de Reclamações e lá deixa por escrito o seu descontentamento firme por, imagine-se, ter sido atendida numa loja por alguém que fala o português com o sotaque doce do Brasil.

Dias antes, recebi uma mensagem no Instagram de um homem que não conheço e que me explicou ser cabo-verdiano, há muitos anos a viver em Portugal. Na véspera, a filha adulta que teve com a portuguesa com quem se casou foi parada na rua por uma pessoa que lhe falou em inglês. Obviamente, respondeu na mesma língua e foi então insultada pelo português de bem, que obviamente concluiu a cena mandando-a para a terra dela, sem perceber que ela está na sua terra. “Vivo aflito e com vergonha alheia. Tenho medo. Não confio nas forças de segurança”, diz o pai, depois de me explicar que trabalhou em Portugal durante 47 anos antes de se reformar e que as duas filhas são licenciadas, como que a reclamar para si uma dignidade que é sua por direito e não devia precisar de ser defendida com currículos e diplomas.

“Tenho tido noites e dias terríveis, não durmo, fico bloqueado e apático. Vim miúdo, com 14 anos, de Cabo Verde e já não tenho lá ninguém ou quase ninguém. A situação é tão complicada que se não tenho espaço aqui, também não terei guarida lá, onde eles chamam ‘minha terra’”, desabafa.

Nas últimas semanas, tenho recebido várias mensagens de brasileiros que me contam que estão a ponderar sair, por já não se sentirem bem-vindos ou pelas condições económicas se terem degradado, muito por causa do preço da habitação. Uma delas conheço bem. Chama-se Maria e é auxiliar no jardim de infância do meu filho.

A Maria sai de Portugal com as lágrimas nos olhos e o carinho e o respeito de todos quantos nestes anos lhe confiaram os seus filhos, sabendo do seu cuidado e da sua dedicação. A vaga que deixa na escola, diz-nos a experiência de quem tem assistido à dificuldade de recrutamento dos colégios no centro de Lisboa, não será fácil de preencher. E não é só (embora também seja) porque a Maria é uma grande profissional. É porque é cada vez mais difícil viver com os magros salários que por aqui se pagam, com os preços que tudo custa em Lisboa.

Até agora, muitas pessoas como a Maria têm ajudado a cuidar dos nossos filhos e pais, a construir e a limpar as nossas casas, a apanhar as nossas colheitas, a trazer-nos encomendas e comida e a transportar-nos ou a servir-nos em lojas, restaurantes e hotéis. As condições difíceis que aceitam são as mesmas a que nos sujeitámos (e sujeitamos ainda) em França, na Alemanha, na Suíça ou no Canadá.

Já se perguntaram: E se estas pessoas forem mesmo para a terra delas? O que é que nos acontece por cá?

Não aguento mais. Intervenho. “Esta senhora não só é muito simpática, como fala um português muito correto.” A cliente trespassa-me com um olhar de ódio. “Isto não é português.” Reparo, então, que a funcionária olha para o chão, com os lábios trémulos. “É português e muito bem falado. Se a senhora não entende, o problema é seu. Acho que devia ir procurar outra loja”, disparo, num tom duro o suficiente para a fazer sair dali, murmurando-me impropérios.

“Peço desculpa”, diz-me a rapariga. Vejo-lhe as lágrimas a assomarem-lhe aos olhos. Sinto as faces a ruborescer. Mas faço um comício. “Eu é que lhe peço desculpa. Como portuguesa, sinto-me muito envergonhada. O que esta senhora fez é inaceitável. O seu português é muito bom e muito bonito. Está aqui a trabalhar e não há direito de virem aqui atacá-la desta forma.”

Tenho tido noites e dias terríveis, não durmo, fico bloqueado e apático. Vim miúdo, com 14 anos, de Cabo Verde e já não tenho lá ninguém ou quase ninguém. A situação é tão complicada que se não tenho espaço aqui, também não terei guarida lá, onde eles chamam ‘minha terra

Os meus filhos olham-me espantados, olhos muito abertos. Quando saímos, pergunto-lhes: “Perceberam o que aconteceu?” Estão confusos. Aproveito para lhes explicar que aquilo a que assistiram é “racismo”. Repetem a palavra, fazem perguntas, atentos e intrigados.

Quando chegam ao restaurante onde o pai nos aguarda, contam-lhe bem alto: “Vimos uma racista.” E explicam, de forma mais ou menos atabalhoada, a cena a que assistiram.

Este episódio passou-se há já bastante tempo, mas não o esqueceram. Volta e meia, quando ouve a palavra “racismo”, a minha filha mais velha conta o que viu, o mais pequeno acena com a cabeça.

Esta semana, tropecei por acaso num post de Instagram com vídeos de uma cena que parece decalcada da que vivi. Pelo sotaque da cliente, que não aparece na imagem, presumo que a situação se tenha passado no Norte. E a reação da lojista é mais firme do que aquela que presenciei no Chiado. Tudo o resto parece tirado do mesmo guião de ódio e necessidade de rebaixar quem é diferente, mesmo que quem é diferente esteja só a tentar fazer o seu trabalho o melhor possível, num país estrangeiro, muitas vezes de forma precária e mal paga, aceitando empregos que os nacionais desprezam. No final, sem que ninguém intervenha para defender a trabalhadora, a cliente pede o Livro de Reclamações e lá deixa por escrito o seu descontentamento firme por, imagine-se, ter sido atendida numa loja por alguém que fala o português com o sotaque doce do Brasil.

Dias antes, recebi uma mensagem no Instagram de um homem que não conheço e que me explicou ser cabo-verdiano, há muitos anos a viver em Portugal. Na véspera, a filha adulta que teve com a portuguesa com quem se casou foi parada na rua por uma pessoa que lhe falou em inglês. Obviamente, respondeu na mesma língua e foi então insultada pelo português de bem, que obviamente concluiu a cena mandando-a para a terra dela, sem perceber que ela está na sua terra. “Vivo aflito e com vergonha alheia. Tenho medo. Não confio nas forças de segurança”, diz o pai, depois de me explicar que trabalhou em Portugal durante 47 anos antes de se reformar e que as duas filhas são licenciadas, como que a reclamar para si uma dignidade que é sua por direito e não devia precisar de ser defendida com currículos e diplomas.

“Tenho tido noites e dias terríveis, não durmo, fico bloqueado e apático. Vim miúdo, com 14 anos, de Cabo Verde e já não tenho lá ninguém ou quase ninguém. A situação é tão complicada que se não tenho espaço aqui, também não terei guarida lá, onde eles chamam ‘minha terra’”, desabafa.

Nas últimas semanas, tenho recebido várias mensagens de brasileiros que me contam que estão a ponderar sair, por já não se sentirem bem-vindos ou pelas condições económicas se terem degradado, muito por causa do preço da habitação. Uma delas conheço bem. Chama-se Maria e é auxiliar no jardim de infância do meu filho.

A Maria sai de Portugal com as lágrimas nos olhos e o carinho e o respeito de todos quantos nestes anos lhe confiaram os seus filhos, sabendo do seu cuidado e da sua dedicação. A vaga que deixa na escola, diz-nos a experiência de quem tem assistido à dificuldade de recrutamento dos colégios no centro de Lisboa, não será fácil de preencher. E não é só (embora também seja) porque a Maria é uma grande profissional. É porque é cada vez mais difícil viver com os magros salários que por aqui se pagam, com os preços que tudo custa em Lisboa.

Até agora, muitas pessoas como a Maria têm ajudado a cuidar dos nossos filhos e pais, a construir e a limpar as nossas casas, a apanhar as nossas colheitas, a trazer-nos encomendas e comida e a transportar-nos ou a servir-nos em lojas, restaurantes e hotéis. As condições difíceis que aceitam são as mesmas a que nos sujeitámos (e sujeitamos ainda) em França, na Alemanha, na Suíça ou no Canadá.

Já se perguntaram: E se estas pessoas forem mesmo para a terra delas? O que é que nos acontece por cá?

Emendas parlamentares e o voto: o poder do 'P de banco'

Instrumento legítimo ou moeda de troca eleitoral, as emendas parlamentares se tornaram o principal elo entre Brasília e o eleitor — com efeitos preocupantes para a democracia.

Cláudio Lembo, professor de Direito, político experiente e dono das sobrancelhas mais decorativas do País, tinha a verve afiada. Em uma conversa com um amigo de Araçatuba, tentou trazê-lo para seu partido:

— Já se inscreveu em algum partido? — perguntou.

— Não. Esperava as suas ordens — respondeu o interlocutor.

Lembo sugeriu:

— Então entre no PP.

— No PT do Lula? — retrucou o amigo, fazendo-se de desentendido.

Lembo, paciente, soletrou:

— PP. P de partido e P de banco.

A história, contada com humor e ironia, traduz bem a realidade política brasileira atual. O “P de banco” tornou-se o símbolo mais evidente das emendas parlamentares — instrumento que deputados e senadores usam para destinar recursos do orçamento federal a projetos em seus redutos eleitorais. Um mecanismo legítimo, sem dúvida, mas cada vez mais associado à troca de favores, ao clientelismo e ao desequilíbrio no jogo democrático.

As emendas parlamentares se dividem em quatro tipos: individuais, de bancada, de comissão e de relator-geral (RP9). Estas últimas ganharam notoriedade no controverso “orçamento secreto”. Em tese, todas servem para atender demandas locais. Na prática, são ferramentas de influência política direta.

Deputados e senadores que conseguem enviar verbas para construção de pontes, hospitais ou escolas, mesmo com dinheiro da União, acabam colhendo capital político em suas regiões. O eleitor, ao ver a obra, associa o benefício ao parlamentar — e não ao contribuinte, de onde, de fato, vêm os recursos. A recompensa? Voto. Prestígio. Reeleição.

Segundo a Fundação Getúlio Vargas, os parlamentares que mais destinam emendas aumentam em média 10% as suas chances de reeleição. O Tribunal Superior Eleitoral confirma: mais de 80% dos deputados reeleitos em 2022 usaram as emendas como vitrine de campanha.

O problema se agrava quando esse recurso se transforma em moeda de troca entre Executivo e Legislativo. Libera-se verba para quem vota com o governo. Premia-se a fidelidade, pune-se a oposição. Pior: candidatos com mais trânsito em Brasília acumulam vantagem sobre adversários locais, alimentando distorções na competição eleitoral.

As emendas do relator (RP9), por exemplo, movimentaram cerca de R$ 36 bilhões entre 2020 e 2022. Muitas delas foram distribuídas sem transparência, o que gerou críticas severas de órgãos de controle e do Supremo Tribunal Federal. O ministro Flávio Dino, do STF, tem apontado a opacidade como uma das principais ameaças à legitimidade do sistema — especialmente nos casos em que os autores das emendas sequer eram identificados.

Enquanto isso, a representação política no Brasil patina. Parlamentares acreditam que, com emendas, ganham visibilidade e ampliam suas bases eleitorais. Esquecem, no entanto, que boa parte da população enxerga nesse sistema um símbolo de corrupção e desigualdade.

A indignação social cresce. Nas ruas e nas pesquisas, aumenta a percepção de que o Parlamento não representa os melhores cidadãos — como pregava o ideário aristotélico —, mas sim uma elite política que se serve do poder, em vez de servir ao povo. A recente aprovação, pela Câmara, do projeto que aumenta de 513 para 531 o número de deputados federais, é mais um exemplo da desconexão entre o Congresso e os anseios populares.

O Senado, por sua vez, aprovou 25 emendas ao Projeto de Lei Complementar (PLP) 177/23, de autoria da deputada Dani Cunha (União-RJ), que segue agora para sanção presidencial. A medida deve valer a partir da legislatura de 2027.

No fim, o saldo é amargo. As emendas parlamentares, quando utilizadas com responsabilidade, podem ser uma ferramenta importante de descentralização de recursos. Mas, na forma como têm sido operacionalizadas, tornam-se símbolo de clientelismo, opacidade e manutenção do poder a qualquer custo.

Enquanto nossos representantes seguem preocupados com seus colégios eleitorais e os “P de banco”, cresce o fosso entre sociedade e instituições. E a descrença na política — já profunda — cava mais fundo a crise de representatividade no Brasil.

Cláudio Lembo, professor de Direito, político experiente e dono das sobrancelhas mais decorativas do País, tinha a verve afiada. Em uma conversa com um amigo de Araçatuba, tentou trazê-lo para seu partido:

— Já se inscreveu em algum partido? — perguntou.

— Não. Esperava as suas ordens — respondeu o interlocutor.

Lembo sugeriu:

— Então entre no PP.

— No PT do Lula? — retrucou o amigo, fazendo-se de desentendido.

Lembo, paciente, soletrou:

— PP. P de partido e P de banco.

A história, contada com humor e ironia, traduz bem a realidade política brasileira atual. O “P de banco” tornou-se o símbolo mais evidente das emendas parlamentares — instrumento que deputados e senadores usam para destinar recursos do orçamento federal a projetos em seus redutos eleitorais. Um mecanismo legítimo, sem dúvida, mas cada vez mais associado à troca de favores, ao clientelismo e ao desequilíbrio no jogo democrático.

As emendas parlamentares se dividem em quatro tipos: individuais, de bancada, de comissão e de relator-geral (RP9). Estas últimas ganharam notoriedade no controverso “orçamento secreto”. Em tese, todas servem para atender demandas locais. Na prática, são ferramentas de influência política direta.

Deputados e senadores que conseguem enviar verbas para construção de pontes, hospitais ou escolas, mesmo com dinheiro da União, acabam colhendo capital político em suas regiões. O eleitor, ao ver a obra, associa o benefício ao parlamentar — e não ao contribuinte, de onde, de fato, vêm os recursos. A recompensa? Voto. Prestígio. Reeleição.

Segundo a Fundação Getúlio Vargas, os parlamentares que mais destinam emendas aumentam em média 10% as suas chances de reeleição. O Tribunal Superior Eleitoral confirma: mais de 80% dos deputados reeleitos em 2022 usaram as emendas como vitrine de campanha.

O problema se agrava quando esse recurso se transforma em moeda de troca entre Executivo e Legislativo. Libera-se verba para quem vota com o governo. Premia-se a fidelidade, pune-se a oposição. Pior: candidatos com mais trânsito em Brasília acumulam vantagem sobre adversários locais, alimentando distorções na competição eleitoral.

As emendas do relator (RP9), por exemplo, movimentaram cerca de R$ 36 bilhões entre 2020 e 2022. Muitas delas foram distribuídas sem transparência, o que gerou críticas severas de órgãos de controle e do Supremo Tribunal Federal. O ministro Flávio Dino, do STF, tem apontado a opacidade como uma das principais ameaças à legitimidade do sistema — especialmente nos casos em que os autores das emendas sequer eram identificados.

Enquanto isso, a representação política no Brasil patina. Parlamentares acreditam que, com emendas, ganham visibilidade e ampliam suas bases eleitorais. Esquecem, no entanto, que boa parte da população enxerga nesse sistema um símbolo de corrupção e desigualdade.

A indignação social cresce. Nas ruas e nas pesquisas, aumenta a percepção de que o Parlamento não representa os melhores cidadãos — como pregava o ideário aristotélico —, mas sim uma elite política que se serve do poder, em vez de servir ao povo. A recente aprovação, pela Câmara, do projeto que aumenta de 513 para 531 o número de deputados federais, é mais um exemplo da desconexão entre o Congresso e os anseios populares.

O Senado, por sua vez, aprovou 25 emendas ao Projeto de Lei Complementar (PLP) 177/23, de autoria da deputada Dani Cunha (União-RJ), que segue agora para sanção presidencial. A medida deve valer a partir da legislatura de 2027.

No fim, o saldo é amargo. As emendas parlamentares, quando utilizadas com responsabilidade, podem ser uma ferramenta importante de descentralização de recursos. Mas, na forma como têm sido operacionalizadas, tornam-se símbolo de clientelismo, opacidade e manutenção do poder a qualquer custo.

Enquanto nossos representantes seguem preocupados com seus colégios eleitorais e os “P de banco”, cresce o fosso entre sociedade e instituições. E a descrença na política — já profunda — cava mais fundo a crise de representatividade no Brasil.

Europa idealizada, Brasil empobrecido

As elites econômicas do Brasil costumam se encantar com a Europa. Falam da cultura e da riqueza que lá imperam. Com frequência, ouço a pergunta: "O que você está fazendo no Brasil, se poderia morar na Europa, onde tudo é mais organizado, seguro e limpo?". Nesse meio, visitar Paris — incluindo uma sessão de compras e um jantar em restaurante caro — é quase como um certificado de pertencimento à classe dominante.

É claro que a Europa é fortemente idealizada. As carências do Brasil ganham um contraponto nas sociedades aparentemente funcionais do velho continente. Essa idealização também tem raízes no racismo das elites brancas. Nunca é dito abertamente, mas fica implícito: o Brasil seria inseguro e pobre porque tem demais pessoas incultas e sem instrução, cujas origens não estão na Europa.

É a resposta mais rasa e ignorante à pergunta sobre por que faltam segurança, educação de qualidade e bem-estar coletivo no Brasil.

Jamais essas elites se perguntam (ao menos em público) se as fragilidades estruturais do Brasil não teriam a ver com o sistema tributário — ou seja, como o Estado redistribui a renda por meio de impostos e gastos públicos.

Isso nos leva ao debate sobre o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

O Brasil figura hoje entre os três países do mundo com a maior desigualdade entre ricos e pobres, segundo o índice de Gini (que mede o grau de desigualdade na repartição de renda nas sociedades). Além das históricas injustiças na distribuição da terra e dos meios de produção, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) apontou, em 2023, o sistema tributário brasileiro como responsável direto por essa situação.

O PNUD criticou o fato de o Brasil depender excessivamente de impostos sobre o consumo — tributos pagos por todos no momento da compra. Cerca de metade de toda a arrecadação pública provém desse tipo de imposto. Isso significa que os lares mais pobres são, proporcionalmente, muito mais penalizados do que os mais ricos. O sistema tributário brasileiro, em vez de reduzir a desigualdade, aprofunda ainda mais o abismo social.

Essa situação se torna ainda mais escandalosa quando se comparam as alíquotas máximas do imposto de renda entre a União Europeia e o Brasil. A alíquota média sobre os mais ricos na UE é de quase 43% — com países como Dinamarca, Suécia, Bélgica e França cobrando mais de 50%. No Brasil, esse percentual é de apenas 27,5%. Ou seja, os brasileiros de alta renda contribuem pouquíssimo para o bem comum.

Seria, portanto, justo aumentar moderadamente o IOF, como previa o plano original do governo. (Outra discussão, claro, é se o projeto de lei do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi bem elaborado, ou se o governo Lula já perdeu o controle sobre suas próprias contas.)

Como se sabe, o Congresso brasileiro rejeitou o aumento do IOF, impondo uma derrota ao governo Lula e colocando sua estabilidade em xeque. A campanha do PT contra o Congresso acusado de defender os interesses dos ricos pode ter sido exagerada e caricata, mas estava, no essencial, correta – apesar da indignação que provocou na mídia conservadora e liberal do país.

O Congresso brasileiro é o espelho das elites nacionais. Ele não representa a diversidade do povo brasileiro, mas sim a camada branca e rica da sociedade. Famílias inteiras dominam a política, e há uma super-representação de latifundiários e empresários. É natural, portanto, que — apesar do discurso patriótico — defendam os interesses da própria classe, e não do povo brasileiro.

O disfuncional sistema político brasileiro concede a esse Congresso um poder desproporcional. E infelizmente, com sua composição estruturalmente reacionária, ele não é parte da solução — é parte do problema. Deputados e senadores já demonstraram diversas vezes o quanto estão distantes de qualquer compromisso real com o progresso ou com um Brasil mais justo. Na prática, suas ações quase sempre visam a preservar o status quo de um país rico, no qual a maioria ainda vive na pobreza, enquanto poucos desfrutam de um luxo obsceno — os mesmos que idealizam a Europa.

É claro que a Europa é fortemente idealizada. As carências do Brasil ganham um contraponto nas sociedades aparentemente funcionais do velho continente. Essa idealização também tem raízes no racismo das elites brancas. Nunca é dito abertamente, mas fica implícito: o Brasil seria inseguro e pobre porque tem demais pessoas incultas e sem instrução, cujas origens não estão na Europa.

É a resposta mais rasa e ignorante à pergunta sobre por que faltam segurança, educação de qualidade e bem-estar coletivo no Brasil.

Jamais essas elites se perguntam (ao menos em público) se as fragilidades estruturais do Brasil não teriam a ver com o sistema tributário — ou seja, como o Estado redistribui a renda por meio de impostos e gastos públicos.

Isso nos leva ao debate sobre o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

O Brasil figura hoje entre os três países do mundo com a maior desigualdade entre ricos e pobres, segundo o índice de Gini (que mede o grau de desigualdade na repartição de renda nas sociedades). Além das históricas injustiças na distribuição da terra e dos meios de produção, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) apontou, em 2023, o sistema tributário brasileiro como responsável direto por essa situação.

O PNUD criticou o fato de o Brasil depender excessivamente de impostos sobre o consumo — tributos pagos por todos no momento da compra. Cerca de metade de toda a arrecadação pública provém desse tipo de imposto. Isso significa que os lares mais pobres são, proporcionalmente, muito mais penalizados do que os mais ricos. O sistema tributário brasileiro, em vez de reduzir a desigualdade, aprofunda ainda mais o abismo social.

Essa situação se torna ainda mais escandalosa quando se comparam as alíquotas máximas do imposto de renda entre a União Europeia e o Brasil. A alíquota média sobre os mais ricos na UE é de quase 43% — com países como Dinamarca, Suécia, Bélgica e França cobrando mais de 50%. No Brasil, esse percentual é de apenas 27,5%. Ou seja, os brasileiros de alta renda contribuem pouquíssimo para o bem comum.

Seria, portanto, justo aumentar moderadamente o IOF, como previa o plano original do governo. (Outra discussão, claro, é se o projeto de lei do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi bem elaborado, ou se o governo Lula já perdeu o controle sobre suas próprias contas.)

Como se sabe, o Congresso brasileiro rejeitou o aumento do IOF, impondo uma derrota ao governo Lula e colocando sua estabilidade em xeque. A campanha do PT contra o Congresso acusado de defender os interesses dos ricos pode ter sido exagerada e caricata, mas estava, no essencial, correta – apesar da indignação que provocou na mídia conservadora e liberal do país.

O Congresso brasileiro é o espelho das elites nacionais. Ele não representa a diversidade do povo brasileiro, mas sim a camada branca e rica da sociedade. Famílias inteiras dominam a política, e há uma super-representação de latifundiários e empresários. É natural, portanto, que — apesar do discurso patriótico — defendam os interesses da própria classe, e não do povo brasileiro.

O disfuncional sistema político brasileiro concede a esse Congresso um poder desproporcional. E infelizmente, com sua composição estruturalmente reacionária, ele não é parte da solução — é parte do problema. Deputados e senadores já demonstraram diversas vezes o quanto estão distantes de qualquer compromisso real com o progresso ou com um Brasil mais justo. Na prática, suas ações quase sempre visam a preservar o status quo de um país rico, no qual a maioria ainda vive na pobreza, enquanto poucos desfrutam de um luxo obsceno — os mesmos que idealizam a Europa.

Assinar:

Comentários (Atom)