quinta-feira, 24 de julho de 2025

O tarifaço de Trump ganha impulso e já sobrevoa o Brasil

É melhor irmos nos acostumando com a ideia de que os produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos serão taxados em 50% a partir do próximo dia 1º de agosto, e que isso não tem volta

A cabeça de Donald Trump é a de um agente imobiliário à procura do maior ganho possível. O preço que ele pede por um imóvel está sempre muito além do preço que acaba por vender.

Trump ganhou fama de amarelar desde que começou a taxar todos os lugares do mundo – incluídas as Ilhas Heard e McDonald, na Antártida, povoadas por pinguins e focas.

E quer livrar-se da fama às nossas custas. Trump escolheu o Brasil para mostrar como sabe endurecer quando acha necessário. Não cederá em nada. A não ser que a Justiça absolva Bolsonaro.

Foi ele que vinculou uma coisa à outra, embora não o tenha dito de forma explícita na carta a Lula postada nas redes sociais: se enterrarem o processo contra Bolsonaro, a taxação baixará.

Ou julgou possível que isso acontecesse ou apenas blefou. Se julgou possível é porque não entende coisa nenhuma, nadica de nada de Brasil. Se blefou, aí é que não recuará da taxação.

Em maio, o governo brasileiro enviou a Trump uma detalhada proposta de negociação. Era a maneira de dar início ao diálogo. Ela foi entregue à Casa Branca. E não foi respondida até hoje.

Àquela altura, o antiembaixador Eduardo Bolsonaro, e seu cupincha Paulo Figueiredo, o neto do último ditador do Brasil (general João Baptista Figueiredo), já haviam entrado em ação.

Bateram à porta da Casa Branca atrás de ajuda para sancionar o Supremo Tribunal Federal caso ele insistisse em julgar, condenar e prender Bolsonaro. Saíram de lá com a sanção e o tarifaço.

Tiraram a sorte grande. O antiembaixador do Brasil vangloriou-se dela em vídeos e posts; ainda se vangloria. Foi o maior prodígio da vida dos dois. Agora, é tarde para que reneguem o tarifaço.

Por encomenda de Lula, uma comitiva de oito senadores embarca para Washington na próxima segunda-feira com a pretensão de ser recebida pelo governo americano. Improvável que seja.

A cabeça de Donald Trump é a de um agente imobiliário à procura do maior ganho possível. O preço que ele pede por um imóvel está sempre muito além do preço que acaba por vender.

Trump ganhou fama de amarelar desde que começou a taxar todos os lugares do mundo – incluídas as Ilhas Heard e McDonald, na Antártida, povoadas por pinguins e focas.

E quer livrar-se da fama às nossas custas. Trump escolheu o Brasil para mostrar como sabe endurecer quando acha necessário. Não cederá em nada. A não ser que a Justiça absolva Bolsonaro.

Foi ele que vinculou uma coisa à outra, embora não o tenha dito de forma explícita na carta a Lula postada nas redes sociais: se enterrarem o processo contra Bolsonaro, a taxação baixará.

Ou julgou possível que isso acontecesse ou apenas blefou. Se julgou possível é porque não entende coisa nenhuma, nadica de nada de Brasil. Se blefou, aí é que não recuará da taxação.

Em maio, o governo brasileiro enviou a Trump uma detalhada proposta de negociação. Era a maneira de dar início ao diálogo. Ela foi entregue à Casa Branca. E não foi respondida até hoje.

Àquela altura, o antiembaixador Eduardo Bolsonaro, e seu cupincha Paulo Figueiredo, o neto do último ditador do Brasil (general João Baptista Figueiredo), já haviam entrado em ação.

Bateram à porta da Casa Branca atrás de ajuda para sancionar o Supremo Tribunal Federal caso ele insistisse em julgar, condenar e prender Bolsonaro. Saíram de lá com a sanção e o tarifaço.

Tiraram a sorte grande. O antiembaixador do Brasil vangloriou-se dela em vídeos e posts; ainda se vangloria. Foi o maior prodígio da vida dos dois. Agora, é tarde para que reneguem o tarifaço.

Por encomenda de Lula, uma comitiva de oito senadores embarca para Washington na próxima segunda-feira com a pretensão de ser recebida pelo governo americano. Improvável que seja.

Nem burros se salvam da prisão

Minha mãe, que está em Gaza, não consegue andar. Toda vez que as bombas caíam muito perto ou choviam panfletos alertando minha família para fugir, a única maneira de transportá-la era num burro. Israel destruiu as estradas, bombardeou os veículos e deixou Gaza sem combustível. E nesses destroços – na poeira e no terror – os burros se tornaram ambulâncias, ônibus, linhas de vida.

Ahmed Najar, escritor, economista e comentarista palestino, em artigo no jornal israelense Haaretz

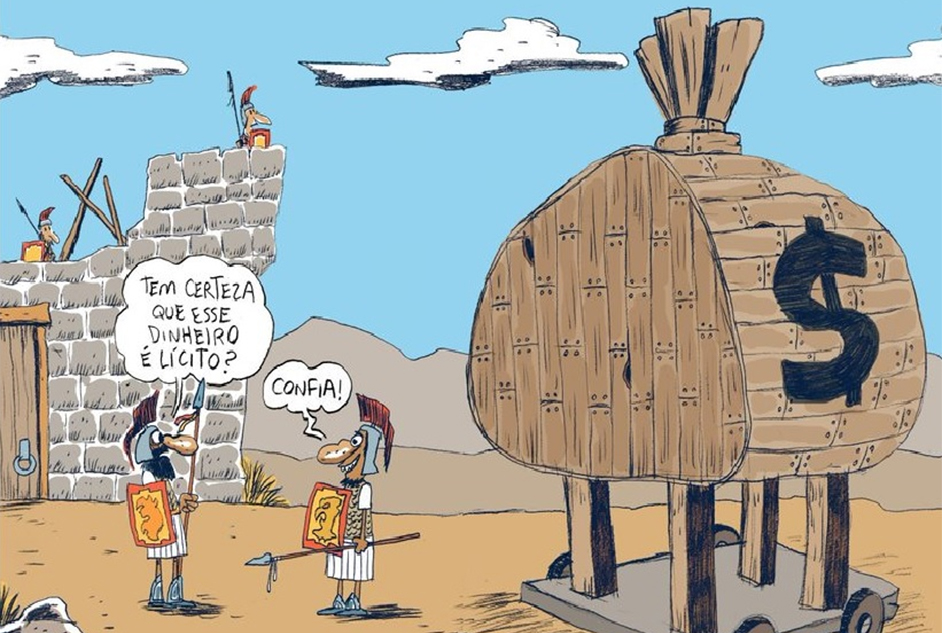

O fetiche e a violência do dinheiro

Há algo mais ignóbil que dinheiro? “Mais fácil é passar um camelo pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino de Deus” (Marcos 10:25; Mateus 19:24; Lucas 18:25) – nem o PT e o PSOL, nem mesmo o MST, ousaram se valer de palavras tão duras! E, no entanto, a maioria das pessoas e instituições se arrastam, se prostram diante, prestam culto e vendem a sua alma ao dinheiro. Amém!

Instituições politicamente corretas e engajadas em causas nobres, depois de constituídas, devem se preocupar, em primeiro lugar, em garantir a sua própria existência – e, se preciso for, vender a sua alma. Ainda vão usar, como álibi, os projetos e as comunidades beneficiadas pelo trabalho que exercem. Certa vez, fui procurar uma dessas instituições em Paris e o senhor que estava me atendendo parecia não compreender algo muito trivial. A certa altura fiquei irritado e perguntei se ele e as demais pessoas que trabalhavam na instituição eram de esquerda, ao que ele respondeu, sem rodeios, que eram todos de esquerda sim, mas quem estava financiando a instituição não.

Em São Paulo, eu estava no banco da frente do ônibus, no lado oposto ao motorista. Quando passávamos em frente ao complexo de saúde da Avenida Doutor Arnaldo, que abriga um posto de saúde, o Hospital das Clínicas, as faculdades de medicina e de saúde pública, o Incor, Emílio Ribas etc., uma senhora perguntou ao motorista onde ficava uma determinada unidade e ele respondeu que não sabia. A senhora estava ao meu lado, eu não havia conseguido ouvir qual das unidades ela estava procurando e perguntei “do que a senhora está precisando?” Ela olhou fixamente para mim e respondeu rispidamente, “de dinheiro!” Fiquei atônito, engoli seco e perguntei, “e de que mais?” Com a mesma rispidez, ela disse, “de saúde!”

Bem, ela parecia não ser muito rica e, para ela, dinheiro certamente não era um problema, seria a “solução”. Mas o Yacov, quando se jogou no “mercado”, disse boquiaberto, “pai, as pessoas só falam e só pensam em dinheiro, tanto os pobres quanto os ricos!”

Balzac imortalizou Monsieur Grandet, que presenteava anualmente sua filha com uma moeda de ouro, só para ela adquirir o gostinho pela avareza. Fyodor Dostoevsky, por sua vez, enalteceu a bela e desvirtuada Nastasya Filippovna, que arremessou à lareira os cem mil rublos arrecadados a seu pedido pelo apaixonado pretendente Rogozhin; e disse ao calculista pretendente Ganya, que estava interessado em seu dote, que ele poderia ficar com o dinheiro, desde que levasse as mãos ao fogo.

Quando digo que dinheiro não é problema, as pessoas normalmente ficam de olhos arregalados e com o queixo caído. Na época em que eu era coordenador do Programa de Economia Política da PUC-SP, até a gráfica e a lanchonete resolveram financiar um empreendimento nosso com os alunos. Nunca saí atrás de dinheiro, mas que o dinheiro chegava, chegava. Eu tinha conhecimento de que as pessoas na universidade diziam que eu é que sabia qual era o caminho das pedras, que elas entendiam como o caminho para o dinheiro, o paraíso terrestre. Assim como o prazer, os relacionamentos e a verdade, quanto mais se procura pelo “dindim”, mais ele se esconde.

Uma vez chamei uma reunião com o título “como gastar 50 mil dólares sem fazer força”. Um professor, que não fazia parte da nossa equipe de trabalho, atraído pelo título, entrou no meio e saiu antes da reunião acabar – então não ouviu nem como o dinheiro chegou a nós, nem o que resolvemos fazer com ele. Mesmo assim, o tal do professor foi denunciar o caso à reitoria da universidade, dizendo que o perdulário coordenador estava pondo dinheiro da universidade a perder. A reitoria solicitou à pró-reitoria de pós-graduação a intervenção no nosso programa. Mas a pró-reitoria, que sabia que era um dinheiro que havíamos recebido por conta de um projeto encaminhado e aprovado pela CAPES, esclareceu o caso à reitoria e os ânimos amainaram.

Na escravidão, por meio de violência física, um ser humano assume direitos de propriedade sobre outro ser humano, enquanto coisa. A escravidão no Brasil durou quase 400 anos; meu pai foi escravo do Terceiro Reich entre 1940 e 1945.

Como equivalente geral, o dinheiro compra tudo, exerce poder e dissimula a violência. Uma pessoa, quando compra o seu serviço, acha que está comprando a você enquanto pessoa, ou melhor, enquanto coisa – “afinal, eu estou pagando”. Gustav Jung escreveu que atendeu uma senhora muito rica que estapeava os seus empregados e estava prestes a estapeá-lo também, dado que ela estava pagando pelos seus serviços, não estava? O cliente sempre tem razão!

Numa reunião com militantes de esquerda da classe média, eu disse que empregadas domésticas eram escravas. As pessoas, meio embaraçadas, justificaram, “não são escravas, pois estamos pagando pelos seus serviços (além de estarmos propiciando emprego)”. Mas, quando você compra os serviços de um empregado doméstico, você passa a dispor dele para o que der e vier. O seriado Malu Mulher foi comprado pela tevê inglesa, mas as feministas não conseguiam entender se aquele programa com a Regina Duarte e sua empregada doméstica era um seriado engajado ou uma sátira ao movimento feminista. A tevê inglesa passou uma das séries, mas não comprou as demais. Sueli Carneiro me dizia, “as brancas fazem as pretas de mulher”, reproduzem o papel de macho em relação às mulheres negras.

A escravidão de africanos no Brasil foi formalmente abolida em 1888, mas nem todo mundo ficou sabendo disso. Um casal de amigos de classe média foi morar no sul da Bahia e, quando lá chegou, a casa já estava equipada com empregada doméstica, que acumulava a função de cozinheira, e com menino de recado, pau para toda obra. Os escravos já vieram com a casa, no melhor dos estilos coloniais.

O capitalismo industrial generalizou a mercadoria, que, soberana, impõe um ritmo frenético à atividade econômica. A mercadoria, enquanto coisa, adquire um poder sobrenatural, transforma-se em um fetiche que se sobrepõe às relações sociais. O sistema leva os produtores a buscar inovações técnicas que possam baratear os seus custos, a criar novas mercadorias, novas necessidades, leva-os a lesar ao máximo os trabalhadores a seu serviço, burlar o fisco e correr riscos. E o dinheiro, enquanto equivalente geral que permite acesso ao mundo mágico das coisas, encarna o fetiche da mercadoria em sua forma acabada.

De acordo com Nelson Rodrigues, dinheiro compra tudo, até amor verdadeiro. Quantas pessoas não se apaixonam por dinheiro?

Samuel Kilsztajn

Instituições politicamente corretas e engajadas em causas nobres, depois de constituídas, devem se preocupar, em primeiro lugar, em garantir a sua própria existência – e, se preciso for, vender a sua alma. Ainda vão usar, como álibi, os projetos e as comunidades beneficiadas pelo trabalho que exercem. Certa vez, fui procurar uma dessas instituições em Paris e o senhor que estava me atendendo parecia não compreender algo muito trivial. A certa altura fiquei irritado e perguntei se ele e as demais pessoas que trabalhavam na instituição eram de esquerda, ao que ele respondeu, sem rodeios, que eram todos de esquerda sim, mas quem estava financiando a instituição não.

Em São Paulo, eu estava no banco da frente do ônibus, no lado oposto ao motorista. Quando passávamos em frente ao complexo de saúde da Avenida Doutor Arnaldo, que abriga um posto de saúde, o Hospital das Clínicas, as faculdades de medicina e de saúde pública, o Incor, Emílio Ribas etc., uma senhora perguntou ao motorista onde ficava uma determinada unidade e ele respondeu que não sabia. A senhora estava ao meu lado, eu não havia conseguido ouvir qual das unidades ela estava procurando e perguntei “do que a senhora está precisando?” Ela olhou fixamente para mim e respondeu rispidamente, “de dinheiro!” Fiquei atônito, engoli seco e perguntei, “e de que mais?” Com a mesma rispidez, ela disse, “de saúde!”

Bem, ela parecia não ser muito rica e, para ela, dinheiro certamente não era um problema, seria a “solução”. Mas o Yacov, quando se jogou no “mercado”, disse boquiaberto, “pai, as pessoas só falam e só pensam em dinheiro, tanto os pobres quanto os ricos!”

Balzac imortalizou Monsieur Grandet, que presenteava anualmente sua filha com uma moeda de ouro, só para ela adquirir o gostinho pela avareza. Fyodor Dostoevsky, por sua vez, enalteceu a bela e desvirtuada Nastasya Filippovna, que arremessou à lareira os cem mil rublos arrecadados a seu pedido pelo apaixonado pretendente Rogozhin; e disse ao calculista pretendente Ganya, que estava interessado em seu dote, que ele poderia ficar com o dinheiro, desde que levasse as mãos ao fogo.

Quando digo que dinheiro não é problema, as pessoas normalmente ficam de olhos arregalados e com o queixo caído. Na época em que eu era coordenador do Programa de Economia Política da PUC-SP, até a gráfica e a lanchonete resolveram financiar um empreendimento nosso com os alunos. Nunca saí atrás de dinheiro, mas que o dinheiro chegava, chegava. Eu tinha conhecimento de que as pessoas na universidade diziam que eu é que sabia qual era o caminho das pedras, que elas entendiam como o caminho para o dinheiro, o paraíso terrestre. Assim como o prazer, os relacionamentos e a verdade, quanto mais se procura pelo “dindim”, mais ele se esconde.

Uma vez chamei uma reunião com o título “como gastar 50 mil dólares sem fazer força”. Um professor, que não fazia parte da nossa equipe de trabalho, atraído pelo título, entrou no meio e saiu antes da reunião acabar – então não ouviu nem como o dinheiro chegou a nós, nem o que resolvemos fazer com ele. Mesmo assim, o tal do professor foi denunciar o caso à reitoria da universidade, dizendo que o perdulário coordenador estava pondo dinheiro da universidade a perder. A reitoria solicitou à pró-reitoria de pós-graduação a intervenção no nosso programa. Mas a pró-reitoria, que sabia que era um dinheiro que havíamos recebido por conta de um projeto encaminhado e aprovado pela CAPES, esclareceu o caso à reitoria e os ânimos amainaram.

Na escravidão, por meio de violência física, um ser humano assume direitos de propriedade sobre outro ser humano, enquanto coisa. A escravidão no Brasil durou quase 400 anos; meu pai foi escravo do Terceiro Reich entre 1940 e 1945.

Como equivalente geral, o dinheiro compra tudo, exerce poder e dissimula a violência. Uma pessoa, quando compra o seu serviço, acha que está comprando a você enquanto pessoa, ou melhor, enquanto coisa – “afinal, eu estou pagando”. Gustav Jung escreveu que atendeu uma senhora muito rica que estapeava os seus empregados e estava prestes a estapeá-lo também, dado que ela estava pagando pelos seus serviços, não estava? O cliente sempre tem razão!

Numa reunião com militantes de esquerda da classe média, eu disse que empregadas domésticas eram escravas. As pessoas, meio embaraçadas, justificaram, “não são escravas, pois estamos pagando pelos seus serviços (além de estarmos propiciando emprego)”. Mas, quando você compra os serviços de um empregado doméstico, você passa a dispor dele para o que der e vier. O seriado Malu Mulher foi comprado pela tevê inglesa, mas as feministas não conseguiam entender se aquele programa com a Regina Duarte e sua empregada doméstica era um seriado engajado ou uma sátira ao movimento feminista. A tevê inglesa passou uma das séries, mas não comprou as demais. Sueli Carneiro me dizia, “as brancas fazem as pretas de mulher”, reproduzem o papel de macho em relação às mulheres negras.

A escravidão de africanos no Brasil foi formalmente abolida em 1888, mas nem todo mundo ficou sabendo disso. Um casal de amigos de classe média foi morar no sul da Bahia e, quando lá chegou, a casa já estava equipada com empregada doméstica, que acumulava a função de cozinheira, e com menino de recado, pau para toda obra. Os escravos já vieram com a casa, no melhor dos estilos coloniais.

O capitalismo industrial generalizou a mercadoria, que, soberana, impõe um ritmo frenético à atividade econômica. A mercadoria, enquanto coisa, adquire um poder sobrenatural, transforma-se em um fetiche que se sobrepõe às relações sociais. O sistema leva os produtores a buscar inovações técnicas que possam baratear os seus custos, a criar novas mercadorias, novas necessidades, leva-os a lesar ao máximo os trabalhadores a seu serviço, burlar o fisco e correr riscos. E o dinheiro, enquanto equivalente geral que permite acesso ao mundo mágico das coisas, encarna o fetiche da mercadoria em sua forma acabada.

De acordo com Nelson Rodrigues, dinheiro compra tudo, até amor verdadeiro. Quantas pessoas não se apaixonam por dinheiro?

Samuel Kilsztajn

Lula e Bandung

Em 1955, líderes mundiais se reuniram na cidade de Bandung, na Indonésia, para criar um movimento de países não alinhados com a União Soviética (URSS) nem com os Estados Unidos (EUA). Lutavam contra o colonialismo, pela soberania e pelo desenvolvimento nacional. Os líderes reunidos naquela conferência tornaram-se figuras icônicas em todo o mundo. Jawaharlal Nehru, Gamel Abdel Nasser, Chou En-Lai, Sukarno encarnaram o ideal de independência e progresso, simbolizando a possibilidade de que os países descolonizados superassem a pobreza e não fossem submetidos nem à Casa Branca nem ao Kremlin. No mundo inteiro, esses nomes passaram a significar independência e aspiração ao desenvolvimento econômico dos países libertados, livres da tutela das duas potências de então. Setenta anos depois, pode-se dizer que Bandung foi vitoriosa.

Os países da África, Ásia e América Latina venceram a luta pela descolonização e se industrializaram, urbanizaram e passaram a ter parcelas de suas populações vivendo nos níveis de vida equivalentes aos países desenvolvidos. A China transformou-se na segunda maior potência econômica do planeta e sua estabilidade política e o uso estratégico dos recursos em prol do desenvolvimento tecnológico e econômico, além das relações internacionais de forma pragmática e respeitosa, indicam que em breve será a primeira potência. Enquanto a China oferece aeroportos, portos, rodovias e ferrovias, os EUA exigem submissão a seus valores culturais e ameaçam com tarifas e outras armas aos países que não seguem os desejos da Casa Branca, exigindo, inclusive, quebrar as regras e as leis para dar tratamento privilegiado aos políticos afinados e subordinados à sua vontade, mesmo se golpistas.

O desaparecimento da União Soviética, bem como a derrocada do socialismo, como alternativa social e econômica, somados ao avanço industrial das ex-colônias, fizeram parecer que não havia necessidade de movimentos de não alinhados. O mundo parecia caminhar para uma globalização com progresso econômico para todos, erradicação da pobreza e redução da desigualdade. Mas o crescimento econômico das últimas décadas não erradicou a pobreza, concentrou riqueza, induziu a migração em massa e provocou mudanças climáticas, criou as big techs, que se consideram donas do mundo. Diante dos limites ao crescimento, a democracia passou a erguer muros em vez de pontes entre ricos e pobres — entre países e também dentro deles.

É nesse contexto que os Estados Unidos elegem Donald Trump, cuja postura nacionalista e isolacionista passou a assustar dirigentes ao redor do mundo, contrariados com as decisões do governo norte-americano, mas sem lideranças globais com força moral à altura do momento para enfrentar a volta do colonialismo. Nesse vazio de lideranças, ao enfrentar a imposição de tarifas para dominar o funcionamento de nosso sistema judiciário, Lula se projeta como líder mundial, transforma-se na esperança de pessoas que, ao redor do mundo, estão revoltadas com os arroubos megalomaníacos, desvairados e irresponsáveis do Trump.

Essa reação do Brasil, independente das consequências ainda não conhecidas, porque novas armas podem ser usadas — bloqueio de portos, expulsão de alunos, rompimento de cooperação científica — está transformando o presidente Lula em um líder mundial. Não vai demorar para seu nome aparecer em manifestações de jovens ao redor do mundo. Bolsonaro e seus aliados ajudaram, Trump catapultou. Lula teve a firmeza e o vazio de lideranças mundiais fez aflorar um novo líder planetário. Mas, para além de aflorar, os líderes precisam se afirmar: liderar não é apenas enfrentar, precisa propor rumos.

Em Bandung, os líderes tinham dois propósitos: vencer o colonialismo político e o subdesenvolvimento econômico. Uma liderança nova precisa enfrentar Trump, mas também formular com racionalidade alternativa às grandes crises planetárias: a pobreza global, inclusive nos EUA, o desequilíbrio ecológico e suas catástrofes, a desigualdade e o desumanismo dos muros contra imigrantes que buscam sobrevivência, a força das big techs que se consideram donas do Planeta, a corrupção e o crime internacionais.

O Brasil não teve líder em Bandung, mas daqui pode surgir a liderança para um desenvolvimento humanista, em equilíbrio com a natureza e com justiça social, entendendo que, em 1955, o mundo ainda era a soma dos países, em 2025, cada país é um pedaço do mundo.

Os países da África, Ásia e América Latina venceram a luta pela descolonização e se industrializaram, urbanizaram e passaram a ter parcelas de suas populações vivendo nos níveis de vida equivalentes aos países desenvolvidos. A China transformou-se na segunda maior potência econômica do planeta e sua estabilidade política e o uso estratégico dos recursos em prol do desenvolvimento tecnológico e econômico, além das relações internacionais de forma pragmática e respeitosa, indicam que em breve será a primeira potência. Enquanto a China oferece aeroportos, portos, rodovias e ferrovias, os EUA exigem submissão a seus valores culturais e ameaçam com tarifas e outras armas aos países que não seguem os desejos da Casa Branca, exigindo, inclusive, quebrar as regras e as leis para dar tratamento privilegiado aos políticos afinados e subordinados à sua vontade, mesmo se golpistas.

O desaparecimento da União Soviética, bem como a derrocada do socialismo, como alternativa social e econômica, somados ao avanço industrial das ex-colônias, fizeram parecer que não havia necessidade de movimentos de não alinhados. O mundo parecia caminhar para uma globalização com progresso econômico para todos, erradicação da pobreza e redução da desigualdade. Mas o crescimento econômico das últimas décadas não erradicou a pobreza, concentrou riqueza, induziu a migração em massa e provocou mudanças climáticas, criou as big techs, que se consideram donas do mundo. Diante dos limites ao crescimento, a democracia passou a erguer muros em vez de pontes entre ricos e pobres — entre países e também dentro deles.

É nesse contexto que os Estados Unidos elegem Donald Trump, cuja postura nacionalista e isolacionista passou a assustar dirigentes ao redor do mundo, contrariados com as decisões do governo norte-americano, mas sem lideranças globais com força moral à altura do momento para enfrentar a volta do colonialismo. Nesse vazio de lideranças, ao enfrentar a imposição de tarifas para dominar o funcionamento de nosso sistema judiciário, Lula se projeta como líder mundial, transforma-se na esperança de pessoas que, ao redor do mundo, estão revoltadas com os arroubos megalomaníacos, desvairados e irresponsáveis do Trump.

Essa reação do Brasil, independente das consequências ainda não conhecidas, porque novas armas podem ser usadas — bloqueio de portos, expulsão de alunos, rompimento de cooperação científica — está transformando o presidente Lula em um líder mundial. Não vai demorar para seu nome aparecer em manifestações de jovens ao redor do mundo. Bolsonaro e seus aliados ajudaram, Trump catapultou. Lula teve a firmeza e o vazio de lideranças mundiais fez aflorar um novo líder planetário. Mas, para além de aflorar, os líderes precisam se afirmar: liderar não é apenas enfrentar, precisa propor rumos.

Em Bandung, os líderes tinham dois propósitos: vencer o colonialismo político e o subdesenvolvimento econômico. Uma liderança nova precisa enfrentar Trump, mas também formular com racionalidade alternativa às grandes crises planetárias: a pobreza global, inclusive nos EUA, o desequilíbrio ecológico e suas catástrofes, a desigualdade e o desumanismo dos muros contra imigrantes que buscam sobrevivência, a força das big techs que se consideram donas do Planeta, a corrupção e o crime internacionais.

O Brasil não teve líder em Bandung, mas daqui pode surgir a liderança para um desenvolvimento humanista, em equilíbrio com a natureza e com justiça social, entendendo que, em 1955, o mundo ainda era a soma dos países, em 2025, cada país é um pedaço do mundo.

Uma tese

A empregada se lamentava das filas para comprar carne, do preço da carne. Para lhe dizer alguma coisa, eu disse que é isso mesmo, está havendo uma crise de carne, o governo está discutindo com os criadores, e há também os frigoríficos, e os marchantes, e os açougueiros, é uma questão de política econômica... — Que nada, meu senhor. Não há falta de carne não, isso aí anda tudo cheio de carne, e o interior está cheio de boi, de vaca, de bezerro, de tudo. No Brasil tem muita fartura. O que estraga o Brasil é a esganação!

O que é uma tese.

Rubem Braga, "Recado de primavera"

O que é uma tese.

Rubem Braga, "Recado de primavera"

Civis de Gaza sob o silêncio global

Israel possui camadas históricas muito profundas; é uma nação com uma cultura rica e reconhecida globalmente por sua liderança em inovação científica e tecnológica.

A resiliência é uma característica profunda deste jovem país. Então, como explicar as ações do Primeiro-Ministro de Israel ao liderar um massacre de dezenas de milhares de pessoas inocentes na Palestina? Com acesso a tecnologias tão avançadas, por que falhou na proteção de seu próprio povo e não evitou os ataques de 7 de outubro? Quando cerca de 1.200 pessoas — a maioria civis israelenses — foram mortas em 7 de outubro de 2023, e mais de 250 foram sequestradas e levadas como reféns para Gaza, não há dúvida de que o mundo ficou abalado, e essa tragédia gerou justa indignação global.

Contudo, a resposta de Israel revelou-se desproporcional e primitiva. A propósito, a ideia de que carregamos traços primitivos é amplamente discutida na ciência; aí residem a hostilidade e o impulso de eliminar ameaças territoriais. Porém, quando esse espaço territorial possui tecnologias de ponta e um arsenal nuclear, não é o medo que está matando os inocentes, mas uma transgressão ética e moral contra a humanidade. O historiador israelense Omer Bartov afirmou que “O que Israel faz em Gaza não tem precedentes no século 21” e acrescentou: “Mudei de opinião e passei a acreditar que Gaza é, inegavelmente, um caso de genocídio, no início de maio de 2024”.

Benjamin Netanyahu é guiado por um instinto primitivo, arrasta seu povo à barbárie e cala as lideranças mundiais diante de suas atrocidades. Por que uma nação que, em sua maioria, carrega um passado de sofrimento permite que seu Primeiro-Ministro aja de maneira tão destrutiva?

Netanyahu é um líder que demonstra incapacidade de apresentar ou aceitar soluções, e a recusa em ouvir os outros também pode ser interpretada como um ato de covardia – um covarde com armas nucleares! É uma liderança que não resolverá nada; ao contrário, apenas manterá vivo um dos maiores conflitos entre povos.

Segundo Bertrand Russell, “a guerra, enquanto conflito violento, é resultado de uma falha da razão”. Dante Alighieri, em A Divina Comédia, por sua vez, tentou dar uma resposta sobre essa falha na razão, ao definir algo como “o isolamento mais profundo, que é sofrer a separação da fonte de toda luz, vida e calor”. Todavia, o que se manifesta é muito mais do que uma falha da razão; há uma corrosão do raciocínio, da ética e da empatia. Afinal, são milhares de inocentes – frise-se – incluindo, segundo a UNICEF, mais de 50 mil crianças entre as vítimas.

Não se trata de um conflito armado entre partes combatentes, mas de um massacre que ignora qualquer distinção entre terroristas e vítimas. O que resta é uma ferida aberta na própria ideia de humanidade.

Para os líderes globais apáticos, a vida dos palestinos não importa – assim como não importaram, ao longo da história, as vidas de tantas outras populações tratadas como subespécies, descartáveis, indignas de direitos. A morte, desde que esteja longe, simplesmente não existe, e a apatia das lideranças globais, em realidade, chancela os assassinatos.

Na era da hipocrisia, tenta-se justificar tudo com uma oratória vazia, enquanto o excesso de imagens normaliza a tragédia. Em todos os cantos, tudo parece endossar ideias preconcebidas de superioridade racial. Culpam-se os inimigos, mata-se por ‘engano’, mas o termo ‘engano’ é usado como se quisesse suavizar o real: e é esse mesmo ‘engano’ que carrega racismo, intolerância, exclusão e corrupção. Nessa era, bastam palavras para não se fazer nada.

Nas redes sociais, a saturação de imagens da guerra já não consegue provocar estarrecimento na população – por isso, logo se busca outra notícia, outra informação. Por não conseguir suportar a realidade e não compreender a indiferença global, muitos navegam em águas rasas. Se antes das redes sociais o poder de manipulação vinha do fato de mostrar poucas imagens ou de selecionar o que o público podia ver, hoje a estratégia mudou: a superexposição – o excesso de imagens sobre a morte de pessoas inocentes na Palestina – entorpece e impede reações profundas. Enquanto as nações estão apenas assistindo, a fuga se dá ao rolar o feed das redes sociais (scrolling), como uma forma de fuga da realidade.

A hipocrisia midiática tradicional ainda tenta se conciliar com os interesses do tirano; a linha editorial e a mensagem desidratada afogam a razão. Felizmente, o número de israelenses que querem o fim da guerra em Gaza começa a aumentar. Não existe corrosão que dure para sempre; em algum momento, a razão retoma, ainda que os efeitos da ausência dela sejam irreversíveis. Se as lideranças globais apenas observam, talvez o próprio povo reconheça o tirano que está no comando.

A resiliência é uma característica profunda deste jovem país. Então, como explicar as ações do Primeiro-Ministro de Israel ao liderar um massacre de dezenas de milhares de pessoas inocentes na Palestina? Com acesso a tecnologias tão avançadas, por que falhou na proteção de seu próprio povo e não evitou os ataques de 7 de outubro? Quando cerca de 1.200 pessoas — a maioria civis israelenses — foram mortas em 7 de outubro de 2023, e mais de 250 foram sequestradas e levadas como reféns para Gaza, não há dúvida de que o mundo ficou abalado, e essa tragédia gerou justa indignação global.

Contudo, a resposta de Israel revelou-se desproporcional e primitiva. A propósito, a ideia de que carregamos traços primitivos é amplamente discutida na ciência; aí residem a hostilidade e o impulso de eliminar ameaças territoriais. Porém, quando esse espaço territorial possui tecnologias de ponta e um arsenal nuclear, não é o medo que está matando os inocentes, mas uma transgressão ética e moral contra a humanidade. O historiador israelense Omer Bartov afirmou que “O que Israel faz em Gaza não tem precedentes no século 21” e acrescentou: “Mudei de opinião e passei a acreditar que Gaza é, inegavelmente, um caso de genocídio, no início de maio de 2024”.

Benjamin Netanyahu é guiado por um instinto primitivo, arrasta seu povo à barbárie e cala as lideranças mundiais diante de suas atrocidades. Por que uma nação que, em sua maioria, carrega um passado de sofrimento permite que seu Primeiro-Ministro aja de maneira tão destrutiva?

Netanyahu é um líder que demonstra incapacidade de apresentar ou aceitar soluções, e a recusa em ouvir os outros também pode ser interpretada como um ato de covardia – um covarde com armas nucleares! É uma liderança que não resolverá nada; ao contrário, apenas manterá vivo um dos maiores conflitos entre povos.

Segundo Bertrand Russell, “a guerra, enquanto conflito violento, é resultado de uma falha da razão”. Dante Alighieri, em A Divina Comédia, por sua vez, tentou dar uma resposta sobre essa falha na razão, ao definir algo como “o isolamento mais profundo, que é sofrer a separação da fonte de toda luz, vida e calor”. Todavia, o que se manifesta é muito mais do que uma falha da razão; há uma corrosão do raciocínio, da ética e da empatia. Afinal, são milhares de inocentes – frise-se – incluindo, segundo a UNICEF, mais de 50 mil crianças entre as vítimas.

Não se trata de um conflito armado entre partes combatentes, mas de um massacre que ignora qualquer distinção entre terroristas e vítimas. O que resta é uma ferida aberta na própria ideia de humanidade.

Para os líderes globais apáticos, a vida dos palestinos não importa – assim como não importaram, ao longo da história, as vidas de tantas outras populações tratadas como subespécies, descartáveis, indignas de direitos. A morte, desde que esteja longe, simplesmente não existe, e a apatia das lideranças globais, em realidade, chancela os assassinatos.

Na era da hipocrisia, tenta-se justificar tudo com uma oratória vazia, enquanto o excesso de imagens normaliza a tragédia. Em todos os cantos, tudo parece endossar ideias preconcebidas de superioridade racial. Culpam-se os inimigos, mata-se por ‘engano’, mas o termo ‘engano’ é usado como se quisesse suavizar o real: e é esse mesmo ‘engano’ que carrega racismo, intolerância, exclusão e corrupção. Nessa era, bastam palavras para não se fazer nada.

Nas redes sociais, a saturação de imagens da guerra já não consegue provocar estarrecimento na população – por isso, logo se busca outra notícia, outra informação. Por não conseguir suportar a realidade e não compreender a indiferença global, muitos navegam em águas rasas. Se antes das redes sociais o poder de manipulação vinha do fato de mostrar poucas imagens ou de selecionar o que o público podia ver, hoje a estratégia mudou: a superexposição – o excesso de imagens sobre a morte de pessoas inocentes na Palestina – entorpece e impede reações profundas. Enquanto as nações estão apenas assistindo, a fuga se dá ao rolar o feed das redes sociais (scrolling), como uma forma de fuga da realidade.

A hipocrisia midiática tradicional ainda tenta se conciliar com os interesses do tirano; a linha editorial e a mensagem desidratada afogam a razão. Felizmente, o número de israelenses que querem o fim da guerra em Gaza começa a aumentar. Não existe corrosão que dure para sempre; em algum momento, a razão retoma, ainda que os efeitos da ausência dela sejam irreversíveis. Se as lideranças globais apenas observam, talvez o próprio povo reconheça o tirano que está no comando.

O protecionismo de Trump e a guerra silenciosa contra a China e o Sul global

A volta de Donald Trump à presidência dos EUA marca não apenas a reencenação de sua figura política, mas a ressurreição de uma retórica que remonta aos períodos mais intensos do imperialismo econômico estadunidense. Em seu segundo mandato, Trump ressurge como o porta-voz de uma agenda ultranacionalista. Essa abordagem, que mescla apelos emocionais à suposta grandeza dos EUA com práticas econômicas diretamente inspiradas no mercantilismo clássico, se revela particularmente preocupante.

Essa doutrina, que erroneamente enxerga o comércio internacional como um jogo de soma zero, onde o ganho de um país representa, necessariamente, a perda de outro, é o que realmente guia a postura protecionista do presidente. Obsessivamente focado na obtenção de superávits comerciais a qualquer custo, Trump não hesitaria em renovar sua ofensiva contra acordos multilaterais, impondo novas barreiras tarifárias e prometendo fortalecer a indústria doméstica através de um isolacionismo convenientemente calculado.

Essa estratégia, no entanto, mostra-se anacrônica diante da interdependência que caracteriza a economia global contemporânea. Ignorar as complexidades das cadeias de suprimentos, comprometer a lógica cooperativa do comércio internacional e reduzir a política externa a uma extensão da balança comercial são práticas que tensionam não apenas as relações comerciais dos EUA, mas também sua legitimidade como potência articuladora da ordem econômica global. A pergunta que se impõe, portanto, é: quem ainda acredita que o mundo pode voltar a caber nas fórmulas simplistas de um mercantilismo de ocasião?

O pano de fundo da nova narrativa trumpista é uma economia em transição turbulenta. A inflação, com taxas próximas a 3% em 2024, teima em desafiar os mecanismos convencionais do Federal Reserve, que tem como meta 2%1. O endividamento interno também atinge patamares históricos, superando US$36 trilhões em 2024 e representando mais de 120% do PIB2. Além disso, os efeitos de uma desindustrialização prolongada continuam a corroer as bases do chamado “American Dream“. Segundo dados sobre a economia dos EUA, o setor manufatureiro diminuiu sua participação no PIB de cerca de 25% no pós-guerra para aproximadamente 11% atualmente, e sua fatia no emprego total caiu de aproximadamente 30% para menos de 10%3.

As estatísticas também mostram uma enorme concentração de riqueza na economia estadunidense. Nas últimas décadas, a desigualdade de renda e riqueza aumentou significativamente, com dados indicando que o 0,1% no topo da pirâmide social detém nada menos do que 13,8% da riqueza total dos EUA – um nível recorde que, quatro anos antes, era de 13%4.

Trump se aproveita dessas fissuras para resgatar o discurso da “América esquecida”, exatamente a mesma retórica que o alçou ao poder em 2016. Contudo, sua proposta de solução não passa de um revivalismo ideológico que combina nostalgia econômica, agressividade retórica e políticas que, na prática, pouco ou nada alteram a estrutura do sistema que marginaliza boa parte da população.

O coração econômico da agenda de Donald Trump reside em sua tentativa anacrônica de ressuscitar uma lógica mercantilista no século XXI. Ao eleger o déficit comercial como símbolo da decadência americana e ao apontar a China e o México como os principais vilões, Trump construiu uma retórica agressiva contra o livre comércio que lhe rendeu forte adesão em estados desindustrializados. Sob o lema do “America First“, propôs tarifas e sanções com o objetivo declarado de “proteger a indústria americana”, embora, na prática, tenha promovido uma guerra comercial de resultados ambíguos, marcada mais por efeitos colaterais do que por ganhos estruturais.

De fato, tarifas significativas foram aplicadas sobre o aço e o alumínio (25% e 10%, respectivamente), além de uma vasta gama de produtos chineses. Mas, as efetividades dessas medidas foram mitigadas, muitas foram revertidas, atenuadas ou mesmo ignoradas em sua aplicação. Como demonstra Vasconcelos (2019), O discurso protecionista, nesse cenário, serviu mais como um mecanismo de mobilização política e de apelo à base eleitoral do que como um instrumento econômico consistente para reverter a desindustrialização. Além disso, o aumento de preços provocado pelas tarifas não só gerou um desarranjo significativo nas cadeias de produção globais, mas também penalizou diretamente o consumidor estadunidense. Foram eles que, ironicamente, arcaram com os custos repassados pelas empresas importadoras, uma contradição cruel para um governo que prometia devolver prosperidade ao “povo trabalhador”5.

Na realidade, o protecionismo de Trump funcionou como cortina de fumaça para ocultar a ausência de um projeto industrial estruturado e de longo prazo. Não houve investimento coordenado em inovação tecnológica, nem esforço sério de requalificação da força de trabalho. Em vez disso, o governo reforçou sua dependência do complexo militar-industrial e da lógica rentista de Wall Street o que, como argumenta Fiori (2018), é coerente com a forma histórica de acumulação de capital nos EUA. A promessa de reconstruir a base industrial americana converteu-se em peça de marketing político, sem sustentação técnica ou orçamentária. Segundo Noam Chomsky (2020), essa contradição é estrutural ao trumpismo, que (…) “mobiliza afetos de classe sem jamais tocar nos fundamentos materiais do poder econômico”.

Dessa forma, a retórica do “America First“, ao invés de inaugurar uma nova era de soberania produtiva, encobriu a ausência de um projeto industrial robusto. Baseada no fetiche das tarifas e no mito da autossuficiência nacional, a retórica mercantilista de Trump operou como uma cortina de fumaça, pois enquanto promovia o antagonismo externo como forma de coesão interna, perpetuava as desigualdades estruturais e aprofundava o esvaziamento do Estado como planejador e investidor estratégico.

Embora o foco retórico de Trump tenha sido a China, o Brasil também se tornou alvo de suas novas medidas tarifárias. Em 9 de julho, Trump anunciou a aplicação de uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros a partir de 1º de agosto. Em suas justificativas, alegou desequilíbrios tarifários e não-tarifários e criticou decisões do STF sobre o ex-presidente Bolsonaro.

No entanto, a justificativa esbarra em dados concretos, uma vez que os EUA mantêm superávit comercial com o Brasil, que chegou a US$ 1,7 bilhão no primeiro semestre de 2025, um crescimento de 500% em relação a 20246. A questão, portanto, não é econômica, mas geopolítica.

Diante da afirmação, cabe a seguinte pergunta: Quais os verdadeiros motivos da tarifação de Trump sobre o Brasil?

As tarifas impostas ao Brasil por Donald Trump vão além do discurso nacionalista: operam como instrumento de contenção geopolítica frente ao avanço chinês na América Latina.

Em maio de 2025, o artigo “A geopolítica dos bilhões: Brasil, China e a nova ordem global”, chama atenção para o crescimento expressivo das relações bilaterais entre Brasil e China, especialmente a partir de um novo aporte de R$ 27 bilhões (cerca de US$ 5,2 bilhões) destinados a setores estratégicos da economia brasileira. O objetivo não era apenas econômico, mas geopolítico: consolidar o Brasil como protagonista na cooperação entre os países do Sul Global.

Segundo Alfredo, esses investimentos devem ser interpretados à luz das transformações estruturais em curso na geoeconomia mundial e da ascensão da China como ator central na redefinição da ordem internacional. No contexto da Nova Rota da Seda (Belt and Road Initiative), lançada em 2013, Pequim não apenas amplia sua presença no Sudeste Asiático, na África e no Leste Europeu, mas avança decisivamente sobre o Sul Global, financiando obras de infraestrutura, controlando ativos estratégicos e promovendo alianças energéticas e tecnológicas.

As tarifas impostas ao Brasil devem ser compreendidas como parte de uma reação estratégica à crescente presença chinesa na América Latina. Com essa medida, Trump sinaliza claramente que os EUA não admitem concorrência ou autonomia na periferia do sistema, especialmente quando essa autonomia se articula com a potência rival chinesa, buscando resguardar interesses em uma região historicamente vista como zona de influência exclusiva dos Estados Unidos.

Sobrinho (2025) aponta que “enquanto os EUA erguem barreiras comerciais contra aliados na América Latina, (…) a China avança sobre o continente investindo bilhões em infraestrutura para intensificar sua presença na região”.

O “tarifaço” sobre as exportações brasileiras deve, portanto, ser compreendido como parte de uma guerra geopolítica em curso, na qual a economia funciona como campo de batalha e o protecionismo atua como pretexto. A disputa por hegemonia na América Latina não se dá mais apenas por meio de golpes, bases militares ou fundos de investimento: ela agora passa pelo controle de fluxos logísticos, cadeias produtivas, tecnologias estratégicas e infraestrutura crítica. Ao punir o Brasil por estreitar laços com a China, Washington envia uma mensagem clara não aos mercados, mas aos governos do Sul Global: quem buscar autonomia, pagará o preço.

Ao contrário das grandes reconfigurações lideradas pelos EUA no século XX, como o pragmatismo do New Deal ou a reconstrução do pós-guerra, a agenda internacional de Trump é marcada por improvisação, personalismo e um notável vazio estratégico. Sua retórica aguerrida, frequentemente direcionada contra a China, o Irã e até mesmo aliados históricos da OTAN, não se traduziu em uma hegemonia renovada, mas sim instabilidade geopolítica e uma considerável perda de legitimidade global.

A promessa de “America First” revelou-se, na prática, uma dolorosa “America Alone”. Ao abandonar acordos multilaterais cruciais como o Acordo de Paris sobre o clima, e ao enfraquecer deliberadamente instituições internacionais como a OMC e a OMS, o trumpismo expôs sua natureza unilateralista, descolada de qualquer projeto coerente de reorganização da ordem global. Taís em seu artigo “O retorno do mercantilismo na América de Donald Trump”, aponta que o trumpismo “reeditou a lógica mercantilista sem oferecer as soluções de longo prazo que o próprio mercantilismo clássico buscava, como o fortalecimento do Estado e a construção de uma base produtiva sólida”. O resultado é que sua estratégia contribuiu mais para a corrosão da ordem liberal internacional, criada no pós-guerra e sustentada por Washington, do que para a formulação de uma nova arquitetura geopolítica.

Em vez de recolocar os Estados Unidos no centro do tabuleiro mundial como potência incontestável, a política isolacionista de Trump gerou não apenas desordem externa, mas também um colapso interno via populismo reacionário que minou consensos democráticos como, o enfraquecimento da imprensa, do sistema eleitoral e nas instituições judiciais. Ao mesmo tempo, seus estragos diplomáticos desestabilizaram aliados históricos e estratégicos, revelando um império em declínio, mais reativo do que reformulador.

A agenda imperialista de Donald Trump configura um edifício erguido sobre ruínas: sejam elas econômicas, sociais ou simbólicas. Promete restaurar uma grandeza americana, mas sem apresentar caminhos sustentáveis para tal feito. Invoca um protecionismo vazio, incapaz de romper com a lógica neoliberal que ele próprio, por outras vias, acaba por reforçar. Trata-se, em essência, de uma farsa ideológica que se sustenta muito mais pelo ressentimento social, mobilizado em forma de medo, hostilidade e recuo civilizatório do que por um projeto factível ou pela própria realidade econômica.

A verdadeira questão que se impõe, portanto, não é meramente quem ainda deposita sua fé em Trump, mas sim o que a persistência e o avanço dessa crença revelam sobre os limites da democracia liberal e a profunda crise do projeto imperial americano em pleno século XXI.

Essa doutrina, que erroneamente enxerga o comércio internacional como um jogo de soma zero, onde o ganho de um país representa, necessariamente, a perda de outro, é o que realmente guia a postura protecionista do presidente. Obsessivamente focado na obtenção de superávits comerciais a qualquer custo, Trump não hesitaria em renovar sua ofensiva contra acordos multilaterais, impondo novas barreiras tarifárias e prometendo fortalecer a indústria doméstica através de um isolacionismo convenientemente calculado.

Essa estratégia, no entanto, mostra-se anacrônica diante da interdependência que caracteriza a economia global contemporânea. Ignorar as complexidades das cadeias de suprimentos, comprometer a lógica cooperativa do comércio internacional e reduzir a política externa a uma extensão da balança comercial são práticas que tensionam não apenas as relações comerciais dos EUA, mas também sua legitimidade como potência articuladora da ordem econômica global. A pergunta que se impõe, portanto, é: quem ainda acredita que o mundo pode voltar a caber nas fórmulas simplistas de um mercantilismo de ocasião?

O pano de fundo da nova narrativa trumpista é uma economia em transição turbulenta. A inflação, com taxas próximas a 3% em 2024, teima em desafiar os mecanismos convencionais do Federal Reserve, que tem como meta 2%1. O endividamento interno também atinge patamares históricos, superando US$36 trilhões em 2024 e representando mais de 120% do PIB2. Além disso, os efeitos de uma desindustrialização prolongada continuam a corroer as bases do chamado “American Dream“. Segundo dados sobre a economia dos EUA, o setor manufatureiro diminuiu sua participação no PIB de cerca de 25% no pós-guerra para aproximadamente 11% atualmente, e sua fatia no emprego total caiu de aproximadamente 30% para menos de 10%3.

As estatísticas também mostram uma enorme concentração de riqueza na economia estadunidense. Nas últimas décadas, a desigualdade de renda e riqueza aumentou significativamente, com dados indicando que o 0,1% no topo da pirâmide social detém nada menos do que 13,8% da riqueza total dos EUA – um nível recorde que, quatro anos antes, era de 13%4.

Trump se aproveita dessas fissuras para resgatar o discurso da “América esquecida”, exatamente a mesma retórica que o alçou ao poder em 2016. Contudo, sua proposta de solução não passa de um revivalismo ideológico que combina nostalgia econômica, agressividade retórica e políticas que, na prática, pouco ou nada alteram a estrutura do sistema que marginaliza boa parte da população.

O coração econômico da agenda de Donald Trump reside em sua tentativa anacrônica de ressuscitar uma lógica mercantilista no século XXI. Ao eleger o déficit comercial como símbolo da decadência americana e ao apontar a China e o México como os principais vilões, Trump construiu uma retórica agressiva contra o livre comércio que lhe rendeu forte adesão em estados desindustrializados. Sob o lema do “America First“, propôs tarifas e sanções com o objetivo declarado de “proteger a indústria americana”, embora, na prática, tenha promovido uma guerra comercial de resultados ambíguos, marcada mais por efeitos colaterais do que por ganhos estruturais.

De fato, tarifas significativas foram aplicadas sobre o aço e o alumínio (25% e 10%, respectivamente), além de uma vasta gama de produtos chineses. Mas, as efetividades dessas medidas foram mitigadas, muitas foram revertidas, atenuadas ou mesmo ignoradas em sua aplicação. Como demonstra Vasconcelos (2019), O discurso protecionista, nesse cenário, serviu mais como um mecanismo de mobilização política e de apelo à base eleitoral do que como um instrumento econômico consistente para reverter a desindustrialização. Além disso, o aumento de preços provocado pelas tarifas não só gerou um desarranjo significativo nas cadeias de produção globais, mas também penalizou diretamente o consumidor estadunidense. Foram eles que, ironicamente, arcaram com os custos repassados pelas empresas importadoras, uma contradição cruel para um governo que prometia devolver prosperidade ao “povo trabalhador”5.

Na realidade, o protecionismo de Trump funcionou como cortina de fumaça para ocultar a ausência de um projeto industrial estruturado e de longo prazo. Não houve investimento coordenado em inovação tecnológica, nem esforço sério de requalificação da força de trabalho. Em vez disso, o governo reforçou sua dependência do complexo militar-industrial e da lógica rentista de Wall Street o que, como argumenta Fiori (2018), é coerente com a forma histórica de acumulação de capital nos EUA. A promessa de reconstruir a base industrial americana converteu-se em peça de marketing político, sem sustentação técnica ou orçamentária. Segundo Noam Chomsky (2020), essa contradição é estrutural ao trumpismo, que (…) “mobiliza afetos de classe sem jamais tocar nos fundamentos materiais do poder econômico”.

Dessa forma, a retórica do “America First“, ao invés de inaugurar uma nova era de soberania produtiva, encobriu a ausência de um projeto industrial robusto. Baseada no fetiche das tarifas e no mito da autossuficiência nacional, a retórica mercantilista de Trump operou como uma cortina de fumaça, pois enquanto promovia o antagonismo externo como forma de coesão interna, perpetuava as desigualdades estruturais e aprofundava o esvaziamento do Estado como planejador e investidor estratégico.

Embora o foco retórico de Trump tenha sido a China, o Brasil também se tornou alvo de suas novas medidas tarifárias. Em 9 de julho, Trump anunciou a aplicação de uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros a partir de 1º de agosto. Em suas justificativas, alegou desequilíbrios tarifários e não-tarifários e criticou decisões do STF sobre o ex-presidente Bolsonaro.

No entanto, a justificativa esbarra em dados concretos, uma vez que os EUA mantêm superávit comercial com o Brasil, que chegou a US$ 1,7 bilhão no primeiro semestre de 2025, um crescimento de 500% em relação a 20246. A questão, portanto, não é econômica, mas geopolítica.

Diante da afirmação, cabe a seguinte pergunta: Quais os verdadeiros motivos da tarifação de Trump sobre o Brasil?

As tarifas impostas ao Brasil por Donald Trump vão além do discurso nacionalista: operam como instrumento de contenção geopolítica frente ao avanço chinês na América Latina.

Em maio de 2025, o artigo “A geopolítica dos bilhões: Brasil, China e a nova ordem global”, chama atenção para o crescimento expressivo das relações bilaterais entre Brasil e China, especialmente a partir de um novo aporte de R$ 27 bilhões (cerca de US$ 5,2 bilhões) destinados a setores estratégicos da economia brasileira. O objetivo não era apenas econômico, mas geopolítico: consolidar o Brasil como protagonista na cooperação entre os países do Sul Global.

Segundo Alfredo, esses investimentos devem ser interpretados à luz das transformações estruturais em curso na geoeconomia mundial e da ascensão da China como ator central na redefinição da ordem internacional. No contexto da Nova Rota da Seda (Belt and Road Initiative), lançada em 2013, Pequim não apenas amplia sua presença no Sudeste Asiático, na África e no Leste Europeu, mas avança decisivamente sobre o Sul Global, financiando obras de infraestrutura, controlando ativos estratégicos e promovendo alianças energéticas e tecnológicas.

As tarifas impostas ao Brasil devem ser compreendidas como parte de uma reação estratégica à crescente presença chinesa na América Latina. Com essa medida, Trump sinaliza claramente que os EUA não admitem concorrência ou autonomia na periferia do sistema, especialmente quando essa autonomia se articula com a potência rival chinesa, buscando resguardar interesses em uma região historicamente vista como zona de influência exclusiva dos Estados Unidos.

Sobrinho (2025) aponta que “enquanto os EUA erguem barreiras comerciais contra aliados na América Latina, (…) a China avança sobre o continente investindo bilhões em infraestrutura para intensificar sua presença na região”.

O “tarifaço” sobre as exportações brasileiras deve, portanto, ser compreendido como parte de uma guerra geopolítica em curso, na qual a economia funciona como campo de batalha e o protecionismo atua como pretexto. A disputa por hegemonia na América Latina não se dá mais apenas por meio de golpes, bases militares ou fundos de investimento: ela agora passa pelo controle de fluxos logísticos, cadeias produtivas, tecnologias estratégicas e infraestrutura crítica. Ao punir o Brasil por estreitar laços com a China, Washington envia uma mensagem clara não aos mercados, mas aos governos do Sul Global: quem buscar autonomia, pagará o preço.

Ao contrário das grandes reconfigurações lideradas pelos EUA no século XX, como o pragmatismo do New Deal ou a reconstrução do pós-guerra, a agenda internacional de Trump é marcada por improvisação, personalismo e um notável vazio estratégico. Sua retórica aguerrida, frequentemente direcionada contra a China, o Irã e até mesmo aliados históricos da OTAN, não se traduziu em uma hegemonia renovada, mas sim instabilidade geopolítica e uma considerável perda de legitimidade global.

A promessa de “America First” revelou-se, na prática, uma dolorosa “America Alone”. Ao abandonar acordos multilaterais cruciais como o Acordo de Paris sobre o clima, e ao enfraquecer deliberadamente instituições internacionais como a OMC e a OMS, o trumpismo expôs sua natureza unilateralista, descolada de qualquer projeto coerente de reorganização da ordem global. Taís em seu artigo “O retorno do mercantilismo na América de Donald Trump”, aponta que o trumpismo “reeditou a lógica mercantilista sem oferecer as soluções de longo prazo que o próprio mercantilismo clássico buscava, como o fortalecimento do Estado e a construção de uma base produtiva sólida”. O resultado é que sua estratégia contribuiu mais para a corrosão da ordem liberal internacional, criada no pós-guerra e sustentada por Washington, do que para a formulação de uma nova arquitetura geopolítica.

Em vez de recolocar os Estados Unidos no centro do tabuleiro mundial como potência incontestável, a política isolacionista de Trump gerou não apenas desordem externa, mas também um colapso interno via populismo reacionário que minou consensos democráticos como, o enfraquecimento da imprensa, do sistema eleitoral e nas instituições judiciais. Ao mesmo tempo, seus estragos diplomáticos desestabilizaram aliados históricos e estratégicos, revelando um império em declínio, mais reativo do que reformulador.

A agenda imperialista de Donald Trump configura um edifício erguido sobre ruínas: sejam elas econômicas, sociais ou simbólicas. Promete restaurar uma grandeza americana, mas sem apresentar caminhos sustentáveis para tal feito. Invoca um protecionismo vazio, incapaz de romper com a lógica neoliberal que ele próprio, por outras vias, acaba por reforçar. Trata-se, em essência, de uma farsa ideológica que se sustenta muito mais pelo ressentimento social, mobilizado em forma de medo, hostilidade e recuo civilizatório do que por um projeto factível ou pela própria realidade econômica.

A verdadeira questão que se impõe, portanto, não é meramente quem ainda deposita sua fé em Trump, mas sim o que a persistência e o avanço dessa crença revelam sobre os limites da democracia liberal e a profunda crise do projeto imperial americano em pleno século XXI.

Assinar:

Comentários (Atom)

_4.jpg?itok=VgPvk2wi)