sábado, 11 de outubro de 2025

Geopolítica dos imperadores

Observamos já há algum tempo o processo de retração do multilateralismo na geopolítica global do Século XXI.

É tempo da saga imperial da China de Xi Jimping, dos Estados Unidos de Donald Trump, e da Rússia de Vladimir Putin. A ascensão do oriente, a decadência relativa do ocidente, e o permanente papel da Rússia como “máquina de pesadelos do ocidente”.

Todos em ritmo de ampliação e defesa dos seus respectivos impérios, sob a égide da guerra de dissuasão dos drones, da Inteligência Artificial e do poder nuclear.

Um contexto da confluência de autocratas e magnatas digitais, como descrito por Giuliano Da Empoli em sua obra mais recente: “A hora dos predadores”.

Trata-se, na prática, da tríade tecnologia, guerra e poder. A sedução do ocidente e do oriente por assim chamados oligarcas tecnológicos das Big Thecs e autocratas carismáticos.

No topo, a busca pela supremacia geopolítica e áreas de influências dos impérios, em movimentos centrípetos na direção dos EUA, da China E da Rússia.

No palco principal, as lideranças de perfis autocratas de Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin. Imperadores “in pectore” na lógica da manipulação e da conquista.

Todos com perfis semelhantes. Homens de poder e autoridade. A verticalização do poder e o explícito monopólio (legítimo) da força, colocando as forças armadas na vertical do poder. A defesa permanente da soberania, mais explícita no caso da Rússia do Czar Vladimir Putin.

Vale uma breve pontuação dos perfis destes líderes.

Donald Trump, empresário de perfil transacional, foi catapultado na política americana em 2016 pela lógica das máquinas digitais dos “engenheiros do caos”, nas redes sociais e no ciberespaço. O reforço da polarização política.

É boa hora para ler, ou reler, o livro “Engenheiros do Caos”, também de Giuliano Da Empoli. Ele narra os fatos, eventos e fenômenos que convergiram para a ascensão dos físicos, cientistas e consultores especializados em Big Data, oriundos das premissas da física quântica. Criaram, na metáfora de Empoli, “partidos-algorítmos”, sobrepujando os partidos políticos tradicionais.

Entenderam e canalizaram o espírito da época para a construção do neo-populismo. O nome do jogo é engajamento. Para canalizar o medo, a raiva, o ódio e a cólera. Escolhendo inimigos políticos para calcificar a polarização política, em causação circular. Cultivar a cólera e estimular o narcisismo das “selfies”, para criar sensação de pertencimento, tensionando a polarização política com os seus algorítmos.

Esvaziam a possibilidade de moderação política. Estimulam os extremos. Opção pelo radicalismo. Inspirado em 2016 por Steve Bannon, Trump, assim como Jair Bolsonaro, segue a trilha de Carl Schimitt, citado por Empoli: “a política consiste, antes de tudo, em identificar o inimigo”.

(Parênteses: com a recente abertura de diálogo entre Trump e o presidente Lula, os brasileiros vão poder entender melhor o perfil transacional e imperial do presidente Donald Trump).

Já Xi Jinping, agora também sob a égide das máquinas digitais, dos algorítmos e da militarização do poder político, teve uma trilha de vida sinuosa entre uma infância de privilégios políticos, com seu pai e ao lado de Mao Tsé-Tung, e uma adolescência de duras condições, pois seu pai foi perseguido e preso durante a Revolução Cultural (1966-1976).

Xi Jinping foi enviado para o campo e viveu em duras condições, morando numa caverna. Depois, formou-se em engenharia química e ascendeu na trilha da nomenclatura do Partido Comunista. Entrou para o órgão supremo do poder político na China, o Comitê Permanente do Politburo.

Em 2012 ascendeu ao topo. Tornou-se secretário-geral do PCC. E já em 2013 assumiu a presidência da China. Firmou-se como o líder mais influente do país, a partir do mito do “Sonho Chinês”: prosperidade, força militar e influência internacional. A busca do império chinês e do imperador Xi Jinping.

Ele pode permanecer no poder por tempo indeterminado. Expandiu com determinação, paciência e discrição a influência internacional da China com a ”Iniciativa Cinturão e Rota”, conectando o país a dezenas de outros países com projetos de infraestrutura e comércio.

Com a proverbial sabedoria chinesa de pensar a longo prazo e com visão histórica, Xi Jinping alcançou forte influência na política chinesa e no cenário internacional.

Dialoga bem com Putin e Trump. O avanço do capitalismo e da plutocracia os une, apesar dos recorrentes ruídos de comunicação e demonstrações de força.

Por último, Vladimir Putin. De origem humilde, formou-se em Direito em 1975 e ingressou na KGB, a polícia secreta soviética. Nos anos 1990 mudou-se para Moscou e tornou-se diretor da FSB (ex KGB). Em 1999, tornou-se primeiro ministro do então presidente Boris Yeltsin. Em 2000 foi eleito presidente. Está há 26 anos no poder.

Uma trajetória de poder. De verticalização de poder, de fortalecimento do Estado e de controle dos meios de comunicação e supervisão dos oligarcas empresariais. O Estado acima de tudo e a busca da soberania russa no contexto global. Ampliando a influência russa até a guerra da Ucrânia.

Para os russos, diz Giuliano Da Empoli em “O Mago do Kremlin”, “Putin representa a estabilidade e a grandeza da pátria mãe”.

Como um “Siloviki” – ou seja, um homem da força dos serviços secretos – Putin não só se tornou, segundo Empoli, o mais poderoso e o mais sensato dos “Siloviki”. Ele também construiu uma nova elite, concentrando o máximo de poder e o máximo de riqueza, com oligarcas da sua confiança.

Sua obsessão é lutar contra os separatistas e colocar fim à desintegração da Rússia, diz Empoli.

Guerra, poder e tecnologia. É também a tríade de Putin. Na sua (dele) Rússia como “democracia soberana”.

Os imperadores se entendem no essencial/estrutural.

São contidos pela nova guerra de dissuasão e pela confluência de interesses dos oligarcas digitais e das plutocracias do capitalismo sem rivais.

Movimentos históricos que contém a retomada do multilateralismo na geopolítica global.

Antônio Carlos de Medeiros

É tempo da saga imperial da China de Xi Jimping, dos Estados Unidos de Donald Trump, e da Rússia de Vladimir Putin. A ascensão do oriente, a decadência relativa do ocidente, e o permanente papel da Rússia como “máquina de pesadelos do ocidente”.

Todos em ritmo de ampliação e defesa dos seus respectivos impérios, sob a égide da guerra de dissuasão dos drones, da Inteligência Artificial e do poder nuclear.

Um contexto da confluência de autocratas e magnatas digitais, como descrito por Giuliano Da Empoli em sua obra mais recente: “A hora dos predadores”.

Trata-se, na prática, da tríade tecnologia, guerra e poder. A sedução do ocidente e do oriente por assim chamados oligarcas tecnológicos das Big Thecs e autocratas carismáticos.

No topo, a busca pela supremacia geopolítica e áreas de influências dos impérios, em movimentos centrípetos na direção dos EUA, da China E da Rússia.

No palco principal, as lideranças de perfis autocratas de Donald Trump, Xi Jinping e Vladimir Putin. Imperadores “in pectore” na lógica da manipulação e da conquista.

Todos com perfis semelhantes. Homens de poder e autoridade. A verticalização do poder e o explícito monopólio (legítimo) da força, colocando as forças armadas na vertical do poder. A defesa permanente da soberania, mais explícita no caso da Rússia do Czar Vladimir Putin.

Vale uma breve pontuação dos perfis destes líderes.

Donald Trump, empresário de perfil transacional, foi catapultado na política americana em 2016 pela lógica das máquinas digitais dos “engenheiros do caos”, nas redes sociais e no ciberespaço. O reforço da polarização política.

É boa hora para ler, ou reler, o livro “Engenheiros do Caos”, também de Giuliano Da Empoli. Ele narra os fatos, eventos e fenômenos que convergiram para a ascensão dos físicos, cientistas e consultores especializados em Big Data, oriundos das premissas da física quântica. Criaram, na metáfora de Empoli, “partidos-algorítmos”, sobrepujando os partidos políticos tradicionais.

Entenderam e canalizaram o espírito da época para a construção do neo-populismo. O nome do jogo é engajamento. Para canalizar o medo, a raiva, o ódio e a cólera. Escolhendo inimigos políticos para calcificar a polarização política, em causação circular. Cultivar a cólera e estimular o narcisismo das “selfies”, para criar sensação de pertencimento, tensionando a polarização política com os seus algorítmos.

Esvaziam a possibilidade de moderação política. Estimulam os extremos. Opção pelo radicalismo. Inspirado em 2016 por Steve Bannon, Trump, assim como Jair Bolsonaro, segue a trilha de Carl Schimitt, citado por Empoli: “a política consiste, antes de tudo, em identificar o inimigo”.

(Parênteses: com a recente abertura de diálogo entre Trump e o presidente Lula, os brasileiros vão poder entender melhor o perfil transacional e imperial do presidente Donald Trump).

Já Xi Jinping, agora também sob a égide das máquinas digitais, dos algorítmos e da militarização do poder político, teve uma trilha de vida sinuosa entre uma infância de privilégios políticos, com seu pai e ao lado de Mao Tsé-Tung, e uma adolescência de duras condições, pois seu pai foi perseguido e preso durante a Revolução Cultural (1966-1976).

Xi Jinping foi enviado para o campo e viveu em duras condições, morando numa caverna. Depois, formou-se em engenharia química e ascendeu na trilha da nomenclatura do Partido Comunista. Entrou para o órgão supremo do poder político na China, o Comitê Permanente do Politburo.

Em 2012 ascendeu ao topo. Tornou-se secretário-geral do PCC. E já em 2013 assumiu a presidência da China. Firmou-se como o líder mais influente do país, a partir do mito do “Sonho Chinês”: prosperidade, força militar e influência internacional. A busca do império chinês e do imperador Xi Jinping.

Ele pode permanecer no poder por tempo indeterminado. Expandiu com determinação, paciência e discrição a influência internacional da China com a ”Iniciativa Cinturão e Rota”, conectando o país a dezenas de outros países com projetos de infraestrutura e comércio.

Com a proverbial sabedoria chinesa de pensar a longo prazo e com visão histórica, Xi Jinping alcançou forte influência na política chinesa e no cenário internacional.

Dialoga bem com Putin e Trump. O avanço do capitalismo e da plutocracia os une, apesar dos recorrentes ruídos de comunicação e demonstrações de força.

Por último, Vladimir Putin. De origem humilde, formou-se em Direito em 1975 e ingressou na KGB, a polícia secreta soviética. Nos anos 1990 mudou-se para Moscou e tornou-se diretor da FSB (ex KGB). Em 1999, tornou-se primeiro ministro do então presidente Boris Yeltsin. Em 2000 foi eleito presidente. Está há 26 anos no poder.

Uma trajetória de poder. De verticalização de poder, de fortalecimento do Estado e de controle dos meios de comunicação e supervisão dos oligarcas empresariais. O Estado acima de tudo e a busca da soberania russa no contexto global. Ampliando a influência russa até a guerra da Ucrânia.

Para os russos, diz Giuliano Da Empoli em “O Mago do Kremlin”, “Putin representa a estabilidade e a grandeza da pátria mãe”.

Como um “Siloviki” – ou seja, um homem da força dos serviços secretos – Putin não só se tornou, segundo Empoli, o mais poderoso e o mais sensato dos “Siloviki”. Ele também construiu uma nova elite, concentrando o máximo de poder e o máximo de riqueza, com oligarcas da sua confiança.

Sua obsessão é lutar contra os separatistas e colocar fim à desintegração da Rússia, diz Empoli.

Guerra, poder e tecnologia. É também a tríade de Putin. Na sua (dele) Rússia como “democracia soberana”.

Os imperadores se entendem no essencial/estrutural.

São contidos pela nova guerra de dissuasão e pela confluência de interesses dos oligarcas digitais e das plutocracias do capitalismo sem rivais.

Movimentos históricos que contém a retomada do multilateralismo na geopolítica global.

Antônio Carlos de Medeiros

The Voice

Em maio de 2024, a OpenAI disponibilizou uma versão do ChatGPT 4.0 com uma voz semelhante à da atriz Scarlett Johansson. Não foi uma coincidência. Sam Altman tinha contactado a atriz para a convidar a ser uma das vozes do novo modelo e ela tinha recusado. Aquando do convite, o responsável da OpenAI disse-lhe que usar a voz de Scarlett seria mais “confortável” para os utilizadores. Ficariam mais “tranquilos”.

Sam Altman parece ser um fã do filme Her. Do que não há dúvida é que é muito astuto e todas as estratégias são úteis para assegurar o sucesso do produto.

Não obstante a recusa, numa manobra típica das BigTech, o produto saiu com uma voz em tudo semelhante.

Perante o recurso a advogados, a OpenAI veio afirmar que tinha usado a voz de uma outra atriz (que não identificou) e removeu a voz do sistema.

Clonar a voz de uma qualquer pessoa está hoje ao alcance de um click. No site Hugging Face, estão disponíveis dois modelos – HuBert e Bark – que permitem concretizar o milagre.

A utilização de vozes e imagens clonadas em esquemas de fraude, para chantagem ou para espalhar informação falsa, está a aumentar. O termo deepfake entrou no nosso léxico, e fez-nos perder a confiança no que vimos e ouvimos.

A capacidade destes sistemas assenta nos milhares de dados utilizados no treino. Dados que equivalem a todos os áudios existentes na internet de atores, mas também de qualquer gravação da qual tenha sido feito upload. Dos filmes de Hollywood ao vídeo de 20 segundos do aniversário de um amigo, partilhado numa conta aberta do Facebook ou do Instagram.

Programas específicos escrutinam a net, e “aspiram” toda a informação relevante, fazendo uma cópia para a base de dados que depois treina os modelos. O anseio por dados de qualidade é de tal forma intenso que a Perplexity celebrou um acordo com a empresa de telecomunicações indiana Airtel, na qual disponibiliza a sua chatbox “sem custos” aos 360 milhões de clientes daquela. Também a OpenAI disponibiliza, na Índia, o ChatGPT a um quinto do preço da versão mais barata nos Estados Unidos. E 92% dos trabalhadores indianos utilizam diariamente ferramentas de Inteligência Artificial, tornando a Índia uma gigante “mina” de dados.

Artistas beneficiam de alguma proteção, no âmbito da legislação que protege a criação artística, na utilização comercial da sua imagem e da sua voz. Sem a sua autorização, a utilização pelas ferramentas – seja no treino, seja na replicação – implica uma utilização ilegítima e o direito de serem compensados. Aliás, multiplicam-se as ações judiciais pela utilização indevida de dados – imagem, notícias, livros, som. Mas é uma luta desigual, face aos inesgotáveis recursos das BigTech e ao temor de reguladores e tribunais de porem em causa o desenvolvimento tecnológico com multas que de facto tenham impacto ou uma decisão que obrigue a retreinar os modelos apenas com dados devidamente licenciados. E, assim, embora as BigTech divulguem nos seus relatórios financeiros o risco associado a estas atividades judiciais, o preço a que as suas ações são transacionadas em bolsa não é afetado, nem a sua conduta parece alterar-se.

Na União Europeia, entraram, finalmente, em vigor, no dia 2 de agosto, as disposições que obrigam as plataformas a divulgar que dados utilizaram no treino dos modelos. Para os modelos já no mercado, as empresas terão até 2 de agosto de 2027 para divulgar a informação… Demasiado tempo, para quem vê o seu trabalho explorado de forma indevida.

Mas tal não protege quem vê a sua vida impactada por uma deepfake. Para o cidadão comum, não existe ainda um regime que o proteja ou que lhe assegure os meios de ser retirada, com celeridade, a deepfake. Na Dinamarca, o governo iniciou um processo legislativo para conferir direitos de autor à face, à voz e à aparência física. Afirmou também o seu empenho em promover legislação equivalente na União Europeia.

A legislação, proposta pela Dinamarca, visa assegurar que qualquer vítima possa solicitar à plataforma a remoção da deepfake em 48 horas e o direito de reclamar compensação por prejuízos. As BigTech irão certamente resistir. Não querem alocar recursos a resolver o problema; e esgrimem o argumento da liberdade de expressão. Esperemos que os esforços da Dinamarca sejam bem-sucedidos… a bem de todos nós.

Sam Altman parece ser um fã do filme Her. Do que não há dúvida é que é muito astuto e todas as estratégias são úteis para assegurar o sucesso do produto.

Não obstante a recusa, numa manobra típica das BigTech, o produto saiu com uma voz em tudo semelhante.

Perante o recurso a advogados, a OpenAI veio afirmar que tinha usado a voz de uma outra atriz (que não identificou) e removeu a voz do sistema.

Clonar a voz de uma qualquer pessoa está hoje ao alcance de um click. No site Hugging Face, estão disponíveis dois modelos – HuBert e Bark – que permitem concretizar o milagre.

A utilização de vozes e imagens clonadas em esquemas de fraude, para chantagem ou para espalhar informação falsa, está a aumentar. O termo deepfake entrou no nosso léxico, e fez-nos perder a confiança no que vimos e ouvimos.

A capacidade destes sistemas assenta nos milhares de dados utilizados no treino. Dados que equivalem a todos os áudios existentes na internet de atores, mas também de qualquer gravação da qual tenha sido feito upload. Dos filmes de Hollywood ao vídeo de 20 segundos do aniversário de um amigo, partilhado numa conta aberta do Facebook ou do Instagram.

Programas específicos escrutinam a net, e “aspiram” toda a informação relevante, fazendo uma cópia para a base de dados que depois treina os modelos. O anseio por dados de qualidade é de tal forma intenso que a Perplexity celebrou um acordo com a empresa de telecomunicações indiana Airtel, na qual disponibiliza a sua chatbox “sem custos” aos 360 milhões de clientes daquela. Também a OpenAI disponibiliza, na Índia, o ChatGPT a um quinto do preço da versão mais barata nos Estados Unidos. E 92% dos trabalhadores indianos utilizam diariamente ferramentas de Inteligência Artificial, tornando a Índia uma gigante “mina” de dados.

Artistas beneficiam de alguma proteção, no âmbito da legislação que protege a criação artística, na utilização comercial da sua imagem e da sua voz. Sem a sua autorização, a utilização pelas ferramentas – seja no treino, seja na replicação – implica uma utilização ilegítima e o direito de serem compensados. Aliás, multiplicam-se as ações judiciais pela utilização indevida de dados – imagem, notícias, livros, som. Mas é uma luta desigual, face aos inesgotáveis recursos das BigTech e ao temor de reguladores e tribunais de porem em causa o desenvolvimento tecnológico com multas que de facto tenham impacto ou uma decisão que obrigue a retreinar os modelos apenas com dados devidamente licenciados. E, assim, embora as BigTech divulguem nos seus relatórios financeiros o risco associado a estas atividades judiciais, o preço a que as suas ações são transacionadas em bolsa não é afetado, nem a sua conduta parece alterar-se.

Na União Europeia, entraram, finalmente, em vigor, no dia 2 de agosto, as disposições que obrigam as plataformas a divulgar que dados utilizaram no treino dos modelos. Para os modelos já no mercado, as empresas terão até 2 de agosto de 2027 para divulgar a informação… Demasiado tempo, para quem vê o seu trabalho explorado de forma indevida.

Mas tal não protege quem vê a sua vida impactada por uma deepfake. Para o cidadão comum, não existe ainda um regime que o proteja ou que lhe assegure os meios de ser retirada, com celeridade, a deepfake. Na Dinamarca, o governo iniciou um processo legislativo para conferir direitos de autor à face, à voz e à aparência física. Afirmou também o seu empenho em promover legislação equivalente na União Europeia.

A legislação, proposta pela Dinamarca, visa assegurar que qualquer vítima possa solicitar à plataforma a remoção da deepfake em 48 horas e o direito de reclamar compensação por prejuízos. As BigTech irão certamente resistir. Não querem alocar recursos a resolver o problema; e esgrimem o argumento da liberdade de expressão. Esperemos que os esforços da Dinamarca sejam bem-sucedidos… a bem de todos nós.

Loucura? Não, método

E nos tensos interregnos das transições entre o velho que se recusa a desaparecer e o nascer de novos tempos que fenômenos mórbidos proliferam. A política da extrema-direita, nos Estados Unidos ou no Brasil, é muitas vezes tratada como incoerente e irracional. É fácil zombar de seus rituais: pedidos de auxílio a extraterrestres, invocações ao AI-5 em meio a bandeiras verde-amarelas, a invasão do Capitólio com fantasias de viking. Tudo parece improviso de lunáticos. Por trás da aparência de caos, há, no entanto, uma engrenagem internacional disciplinada, operando com objetivos claros e articulada por think tanks ultraconservadores, como a Heritage Foundation.

Documentos como o Project 2025 e o Project Esther são faces complementares dessa estratégia. O primeiro organiza um manual para a captura do aparelho de Estado, o segundo mobiliza pânicos morais enraizados em interpretações religiosas. Ambos se apoiam em redes transnacionais que conectam igrejas, partidos, agências de desinformação e até editoras evangélicas brasileiras, como a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O objetivo é reconfigurar as democracias liberais, submetendo o Estado a uma moral religiosa conservadora, restringindo direitos civis e reinstalando uma ordem social hierarquizada sob o pretexto da defesa da liberdade.

Nos EUA, o Project 2025 propõe demissões em massa no serviço público, substituindo técnicos por militantes ideológicos, a fusão ou extinção de agências ambientais e educacionais, a imposição do nacionalismo cristão como doutrina oficial, o uso do Insurrection Act de 1807 para reprimir protestos e o desmonte de políticas de diversidade e inclusão. Algumas medidas foram testadas no governo Trump, como a saída do Acordo de Paris e os cortes em agências reguladoras. No Brasil de Bolsonaro, práticas semelhantes se expressaram no aparelhamento de órgãos públicos, no ataque a instâncias de controle e na disseminação sistemática do ódio e da desinformação.

A engrenagem não se restringe ao eixo EUA–Brasil. Ela conecta-se em eventos como as Conferências de Ação Política Conservadora, que reúnem líderes como Viktor Orbán, Giorgia Meloni, Santiago Abascal e Javier Milei em torno de uma pauta comum. Trata-se de uma internacional autoritária que compartilha métodos, recursos e legitimidade simbólica. Um alvo central é a produção de conhecimento crítico. A ofensiva anticiência desqualifica universidades, cientistas e educadores, promovendo teorias conspiratórias sobre gênero, globalismo, vacinas e clima. Pretende não apenas privatizar a educação, mas colonizar os currículos com dogmas, esvaziando as humanidades e enfraquecendo a capacidade de questionar o estabelecido.

O Project Esther, por sua vez, articula a dimensão religiosa. Enraizado na doutrina escatológica do dispensacionalismo, vê o Estado de Israel como cumprimento de profecias e transforma a política externa em ato de fé. Nos EUA, organizações como a Christians United for Israel dão corpo a essa visão. No Brasil, ela se difunde por meio de igrejas como a Assembleia de Deus, o Ministério Internacional da Restauração e a Sara Nossa Terra, impulsionada por lideranças como Silas Malafaia, Marco Feliciano, René Terra Nova, Robson Rodovalho e Damares Alves. Esse discurso confere uma pretensa superioridade moral às alianças entre fé e mercado político, criando justificativas religiosas para agendas autoritárias. No Brasil, esse roteiro ganhou expressão simbólica. O patrimônio cívico foi sequestrado e convertido em estandartes de guerra cultural. A bandeira verde e amarela passou a ser usada ao lado daquelas de Israel e dos EUA, compondo uma iconografia que associa nacionalismo a religiosidade e subordinação geopolítica.

Eduardo Bolsonaro desempenha papel ativo como elo entre a CPAC brasileira e a Heritage Foundation, além de participar de eventos ligados ao sionismo cristão, projetando o Brasil como parte da mesma rede internacional. A Frente Parlamentar Evangélica reforça a lógica no Legislativo, enquanto o discurso fundamentalista serve como instrumento para minar a laicidade e os direitos civis. Nada disso é improviso: o ruído é tático. Escândalos performáticos funcionam para confundir, atrair atenção e deslegitimar o debate racional, enquanto o aparelho de Estado é manipulado nos bastidores.

Um aspecto adicional precisa ser destacado: o “método” não reside apenas nas instituições formais, mas também no ecossistema digital. Plataformas como Facebook, Twitter/X, YouTube e TikTok se consolidaram como canais de difusão de pânico moral e mobilização militante. Controlados por poucas big techs, seus algoritmos amplificam conteúdos polarizadores e premiam a desinformação e o discurso de ódio. A disputa não ocorre apenas no Congresso ou nas ruas, mas no espaço digital. Campanhas como o Brexit, a eleição norte-americana de 2016 e os disparos em massa no WhatsApp em 2018 no Brasil inauguraram uma era em que a manipulação das redes digitais é parte central do roteiro global. Nesse contexto, a aliança recente entre CEOs das big techs e a extrema-direita não é contingente, mas estratégica: redefine a esfera pública ao flexibilizar a moderação, amplificar o extremismo e contornar regulações. O resultado é um espaço assimétrico, onde algoritmos e infraestrutura privada se transformam em armas políticas, fragilizando a democracia, a ciência e as soberanias nacionais.

Não podemos nos deixar petrificar pelos olhares dessa Medusa. Assim como Perseu, para derrotá-la é preciso identificar suas limitações e tensionar suas vulnerabilidades. O que está em jogo vai além de eleições. É a própria estrutura democrática e laica da vida pública que se encontra sob ataque. Universidades, imprensa, agências reguladoras, direitos de minorias e o princípio da igualdade perante a lei são alvos preferenciais. A soberania nacional também é corroída, seja pelo alinhamento automático a interesses externos, pelo negacionismo climático ou pelo armamentismo travestido de nacionalismo. O resultado é um projeto de submissão sob a aparência de independência. Resistir a essa ofensiva não significa imitá-la em intolerância ou autoritarismo, mas fortalecer as vias democráticas. Isso implica defender a ciência, a educação pública e o pensamento livre, revitalizar órgãos de controle e agências reguladoras, reconquistar símbolos nacionais como patrimônio plural, denunciar o uso político da fé e reafirmar a laicidade do Estado como pilar de uma democracia inclusiva.

Documentos como o Project 2025 e o Project Esther são faces complementares dessa estratégia. O primeiro organiza um manual para a captura do aparelho de Estado, o segundo mobiliza pânicos morais enraizados em interpretações religiosas. Ambos se apoiam em redes transnacionais que conectam igrejas, partidos, agências de desinformação e até editoras evangélicas brasileiras, como a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. O objetivo é reconfigurar as democracias liberais, submetendo o Estado a uma moral religiosa conservadora, restringindo direitos civis e reinstalando uma ordem social hierarquizada sob o pretexto da defesa da liberdade.

Nos EUA, o Project 2025 propõe demissões em massa no serviço público, substituindo técnicos por militantes ideológicos, a fusão ou extinção de agências ambientais e educacionais, a imposição do nacionalismo cristão como doutrina oficial, o uso do Insurrection Act de 1807 para reprimir protestos e o desmonte de políticas de diversidade e inclusão. Algumas medidas foram testadas no governo Trump, como a saída do Acordo de Paris e os cortes em agências reguladoras. No Brasil de Bolsonaro, práticas semelhantes se expressaram no aparelhamento de órgãos públicos, no ataque a instâncias de controle e na disseminação sistemática do ódio e da desinformação.

A engrenagem não se restringe ao eixo EUA–Brasil. Ela conecta-se em eventos como as Conferências de Ação Política Conservadora, que reúnem líderes como Viktor Orbán, Giorgia Meloni, Santiago Abascal e Javier Milei em torno de uma pauta comum. Trata-se de uma internacional autoritária que compartilha métodos, recursos e legitimidade simbólica. Um alvo central é a produção de conhecimento crítico. A ofensiva anticiência desqualifica universidades, cientistas e educadores, promovendo teorias conspiratórias sobre gênero, globalismo, vacinas e clima. Pretende não apenas privatizar a educação, mas colonizar os currículos com dogmas, esvaziando as humanidades e enfraquecendo a capacidade de questionar o estabelecido.

O Project Esther, por sua vez, articula a dimensão religiosa. Enraizado na doutrina escatológica do dispensacionalismo, vê o Estado de Israel como cumprimento de profecias e transforma a política externa em ato de fé. Nos EUA, organizações como a Christians United for Israel dão corpo a essa visão. No Brasil, ela se difunde por meio de igrejas como a Assembleia de Deus, o Ministério Internacional da Restauração e a Sara Nossa Terra, impulsionada por lideranças como Silas Malafaia, Marco Feliciano, René Terra Nova, Robson Rodovalho e Damares Alves. Esse discurso confere uma pretensa superioridade moral às alianças entre fé e mercado político, criando justificativas religiosas para agendas autoritárias. No Brasil, esse roteiro ganhou expressão simbólica. O patrimônio cívico foi sequestrado e convertido em estandartes de guerra cultural. A bandeira verde e amarela passou a ser usada ao lado daquelas de Israel e dos EUA, compondo uma iconografia que associa nacionalismo a religiosidade e subordinação geopolítica.

Eduardo Bolsonaro desempenha papel ativo como elo entre a CPAC brasileira e a Heritage Foundation, além de participar de eventos ligados ao sionismo cristão, projetando o Brasil como parte da mesma rede internacional. A Frente Parlamentar Evangélica reforça a lógica no Legislativo, enquanto o discurso fundamentalista serve como instrumento para minar a laicidade e os direitos civis. Nada disso é improviso: o ruído é tático. Escândalos performáticos funcionam para confundir, atrair atenção e deslegitimar o debate racional, enquanto o aparelho de Estado é manipulado nos bastidores.

Um aspecto adicional precisa ser destacado: o “método” não reside apenas nas instituições formais, mas também no ecossistema digital. Plataformas como Facebook, Twitter/X, YouTube e TikTok se consolidaram como canais de difusão de pânico moral e mobilização militante. Controlados por poucas big techs, seus algoritmos amplificam conteúdos polarizadores e premiam a desinformação e o discurso de ódio. A disputa não ocorre apenas no Congresso ou nas ruas, mas no espaço digital. Campanhas como o Brexit, a eleição norte-americana de 2016 e os disparos em massa no WhatsApp em 2018 no Brasil inauguraram uma era em que a manipulação das redes digitais é parte central do roteiro global. Nesse contexto, a aliança recente entre CEOs das big techs e a extrema-direita não é contingente, mas estratégica: redefine a esfera pública ao flexibilizar a moderação, amplificar o extremismo e contornar regulações. O resultado é um espaço assimétrico, onde algoritmos e infraestrutura privada se transformam em armas políticas, fragilizando a democracia, a ciência e as soberanias nacionais.

Não podemos nos deixar petrificar pelos olhares dessa Medusa. Assim como Perseu, para derrotá-la é preciso identificar suas limitações e tensionar suas vulnerabilidades. O que está em jogo vai além de eleições. É a própria estrutura democrática e laica da vida pública que se encontra sob ataque. Universidades, imprensa, agências reguladoras, direitos de minorias e o princípio da igualdade perante a lei são alvos preferenciais. A soberania nacional também é corroída, seja pelo alinhamento automático a interesses externos, pelo negacionismo climático ou pelo armamentismo travestido de nacionalismo. O resultado é um projeto de submissão sob a aparência de independência. Resistir a essa ofensiva não significa imitá-la em intolerância ou autoritarismo, mas fortalecer as vias democráticas. Isso implica defender a ciência, a educação pública e o pensamento livre, revitalizar órgãos de controle e agências reguladoras, reconquistar símbolos nacionais como patrimônio plural, denunciar o uso político da fé e reafirmar a laicidade do Estado como pilar de uma democracia inclusiva.

Viagem ao Brasil que deixou saudade

Assim como todo muçulmano deve ir a Meca pelo menos uma vez na vida, todo brasileiro deveria peregrinar a Brasília. Talvez na adolescência, quando há picos de estrogênio, testosterona e idealismo. Jamais na primeira infância (não vai se lembrar), na senectude (vai esquecer) ou na época da seca (vai voltar com as narinas áridas, feridas, como as minhas).

As caravanas partiriam de preferência depois de uns dias de chuva. Sim, chove em Brasília. É um fenômeno um pouco menos raro que a neve em Curitiba e ainda não virou lenda urbana, como a garoa em São Paulo.

Nem precisa chover a ponto de a umidade relativa do ar atingir níveis compatíveis com a vida humana — e aquele imenso terreno baldio no meio da Esplanada dos Ministérios vira um gramado. Jardins redescobrem sua vocação, o sépia some das árvores e dos edifícios, a cidade floresce. Brasília emerge do pó e reassume o seu posto de utopia.

Ao contrário da antiga capital, com o Redentor de braços abertos sobre a Guanabara — e de costas para o resto —, Brasília é um pássaro de asas distendidas tocando o chão do Cerrado. (É um pássaro? É um avião? Como num teste de Rorschach, cada um veja o que quiser: libélula, sinal da cruz, arco e flecha. Brasília é uma metáfora de concreto armado. É o Brasil que podia ter sido — e não foi).

Nossa Caaba não seria a Catedral (só mesmo um arquiteto ateu para traduzir tão bem o mito da ressurreição), mas o Itamaraty. Se Pompeia permite saber como viviam os romanos no início da era cristã, o Itamaraty preserva uma civilização que existiu brevemente, no começo dos anos 1960, até ser soterrada por uma erupção de autoritarismo, corrupção, incompetência, fisiologismo, estupidez, ganância, mediocridade.

O edifício flutua no espelho d’água (era um tempo de delicadezas) e se mantém suspenso no deslimite de um vão-livre que só um poeta saberia calcular. O paisagismo abole a noção do que seja dentro e fora, natureza e cultura.

Os peregrinos que forem ao palácio dirão um dia a seus netos, incrédulos:

– Meninos, eu vi. Vi um Brasil que tinha Niemeyer, Joaquim Cardozo, Lúcio Costa, Burle Marx, Athos Bulcão, Portinari. E Volpi, Valentim, Weissmann, Krajcberg, Brecheret, Ohtake, Giorgi, Ceschiatti. E havia um palácio que mostrava ao mundo do que este povo era capaz. Para isso, juntou Sérgio Rodrigues e mobiliário colonial, Mary Vieira e Debret — o passado ainda não havia se tornado inimigo do futuro.

Depois vieram tempos em que essa Brasília seria impossível. Não se convidaria certo arquiteto (“comunista!”), certo paisagista (“judeu!”), certos artistas (“já tem muito homem branco!”). Em que a diplomacia esteve nas mãos de negacionistas, antissemitas, apoiadores de terroristas, e viramos um anão (perdão, portadores de nanismo) diplomático.

Mas o Itamaraty está lá, com a escada que se ergue numa espiral de fumaça, os salões em cujo teto dança o reflexo da água, o abraço de tradição e vanguarda.

A romaria precisa incluir também Sol Nascente, 30 quilômetros adiante. No dicionário, sol nascente e alvorada são sinônimos; em Brasília, viraram antípodas. Nas colunas do Alvorada e do Itamaraty o romeiro verá o Brasil que poderia ter sido. Na aridez da Sol Nascente, uma das maiores favelas do país, verá o Brasil que acabamos por ser. O Brasil sobre o qual a ave pousada no Cerrado não faz sombra, e onde chuva não traz verde — mas lama.

As caravanas partiriam de preferência depois de uns dias de chuva. Sim, chove em Brasília. É um fenômeno um pouco menos raro que a neve em Curitiba e ainda não virou lenda urbana, como a garoa em São Paulo.

Nem precisa chover a ponto de a umidade relativa do ar atingir níveis compatíveis com a vida humana — e aquele imenso terreno baldio no meio da Esplanada dos Ministérios vira um gramado. Jardins redescobrem sua vocação, o sépia some das árvores e dos edifícios, a cidade floresce. Brasília emerge do pó e reassume o seu posto de utopia.

Ao contrário da antiga capital, com o Redentor de braços abertos sobre a Guanabara — e de costas para o resto —, Brasília é um pássaro de asas distendidas tocando o chão do Cerrado. (É um pássaro? É um avião? Como num teste de Rorschach, cada um veja o que quiser: libélula, sinal da cruz, arco e flecha. Brasília é uma metáfora de concreto armado. É o Brasil que podia ter sido — e não foi).

Nossa Caaba não seria a Catedral (só mesmo um arquiteto ateu para traduzir tão bem o mito da ressurreição), mas o Itamaraty. Se Pompeia permite saber como viviam os romanos no início da era cristã, o Itamaraty preserva uma civilização que existiu brevemente, no começo dos anos 1960, até ser soterrada por uma erupção de autoritarismo, corrupção, incompetência, fisiologismo, estupidez, ganância, mediocridade.

O edifício flutua no espelho d’água (era um tempo de delicadezas) e se mantém suspenso no deslimite de um vão-livre que só um poeta saberia calcular. O paisagismo abole a noção do que seja dentro e fora, natureza e cultura.

Os peregrinos que forem ao palácio dirão um dia a seus netos, incrédulos:

– Meninos, eu vi. Vi um Brasil que tinha Niemeyer, Joaquim Cardozo, Lúcio Costa, Burle Marx, Athos Bulcão, Portinari. E Volpi, Valentim, Weissmann, Krajcberg, Brecheret, Ohtake, Giorgi, Ceschiatti. E havia um palácio que mostrava ao mundo do que este povo era capaz. Para isso, juntou Sérgio Rodrigues e mobiliário colonial, Mary Vieira e Debret — o passado ainda não havia se tornado inimigo do futuro.

Depois vieram tempos em que essa Brasília seria impossível. Não se convidaria certo arquiteto (“comunista!”), certo paisagista (“judeu!”), certos artistas (“já tem muito homem branco!”). Em que a diplomacia esteve nas mãos de negacionistas, antissemitas, apoiadores de terroristas, e viramos um anão (perdão, portadores de nanismo) diplomático.

Mas o Itamaraty está lá, com a escada que se ergue numa espiral de fumaça, os salões em cujo teto dança o reflexo da água, o abraço de tradição e vanguarda.

A romaria precisa incluir também Sol Nascente, 30 quilômetros adiante. No dicionário, sol nascente e alvorada são sinônimos; em Brasília, viraram antípodas. Nas colunas do Alvorada e do Itamaraty o romeiro verá o Brasil que poderia ter sido. Na aridez da Sol Nascente, uma das maiores favelas do país, verá o Brasil que acabamos por ser. O Brasil sobre o qual a ave pousada no Cerrado não faz sombra, e onde chuva não traz verde — mas lama.

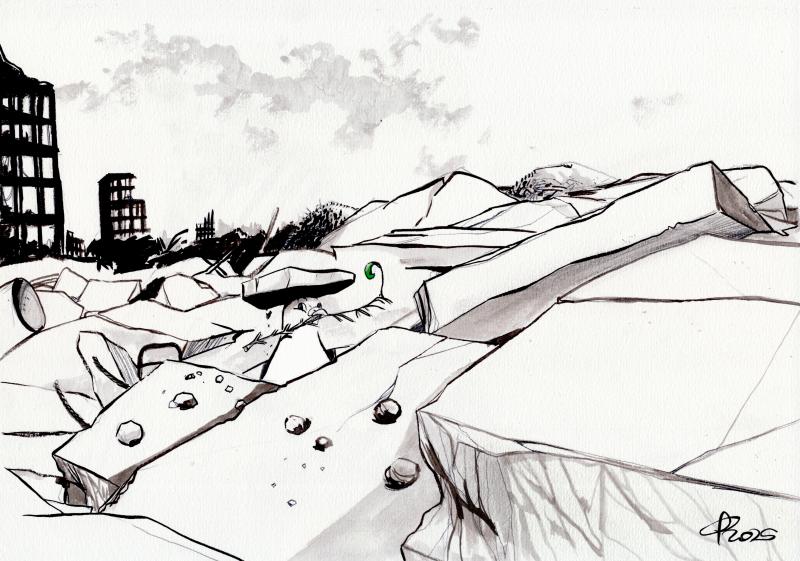

Reconstruir Gaza

Em 1928, Aldous Huxley escreveu o romance Contraponto. Um dos diálogos terminava com uma pergunta desconcertante: “Como você sabe que a Terra não é o inferno de outro planeta?” Em Gaza, hoje, essa pergunta parece fazer sentido para milhares de habitantes. Crianças descalças empurrando avós em cadeiras de rodas pelos escombros. Crianças amputadas lutando contra a poeira. Mães carregando crianças com a pele sangrando devido a erupções cutâneas. Crianças tremendo diante dos implacáveis ataques aéreos. E crianças olhando para o céu, acompanhando o fogo a partir de helicópteros.

Com o anúncio de um acordo de cessar-fogo na quarta-feira 8, a ONU começa a avaliar o que poderia ser um plano de reconstrução. A estimativa é de que, se os canhões forem silenciados imediatamente, a região precisará de dez a 15 anos para se reerguer, num custo avaliado em 53 bilhões de dólares. Já a recuperação dos danos ambientais em Gaza poderia levar décadas.

O abastecimento de água doce está severamente limitado e grande parte do que resta está poluída. O colapso da infraestrutura de tratamento de esgoto, a destruição de sistemas de encanamento e a dependência de fossas sépticas para saneamento provavelmente aumentaram a contaminação do aquífero que abastece a maior parte do enclave, enquanto as áreas marinhas e costeiras também, suspeita-se, estariam contaminadas.

Além disso, desde 2023, a Faixa de Gaza perdeu 97% das árvores, 95% da cobertura vegetal e 82% das plantações anuais, tornando impossível a produção de alimentos em larga escala. De acordo com a ONU, perto de 78% dos estimados 250 mil edifícios foram danificados ou destruídos, gerando 61 milhões de toneladas de entulho, das quais em torno de 15% podem estar contaminadas com amianto, resíduos industriais ou metais pesados. O volume é o equivalente a 15 pirâmides do Egito.

Atualmente, ninguém tem acesso a saneamento seguro, em comparação com 85% da população conectada a sistemas de esgoto e estações de tratamento antes de outubro de 2023. Mais de 1,2 milhão de moradores (57% da população de Gaza) estão expostos a esgoto ou matéria fecal a menos de 10 metros de suas casas, representando graves riscos à saúde. Apenas metade das famílias tem acesso a saneamento básico privado, enquanto o restante depende de instalações compartilhadas ou inseguras, comprometendo a saúde e a dignidade. No fim de 2024, existiam poucas latrinas em Gaza. Cada uma delas era usada por centenas de desesperados.

O acesso a produtos de higiene é extremamente baixo: 63% das famílias (1,3 milhão de indivíduos) não têm sabão, principalmente devido aos altos preços. Quase 500 mil mulheres e meninas não têm materiais adequados para higiene menstrual, o que afeta gravemente sua saúde, dignidade e mobilidade. Desde 18 de março de 2025, nenhum item de saneamento entrou em Gaza, e os itens de higiene foram bloqueados até o fim de julho. Embora pequenas importações do setor privado tenham sido retomadas em meados de agosto, a disponibilidade permanece muito limitada.

A gestão de resíduos sólidos em Gaza deteriorou-se drasticamente. Os serviços de coleta foram severamente interrompidos pela escassez de combustível, falta de peças de reposição e aterros sanitários inacessíveis. Como resultado, 42% das famílias vivem perto de resíduos não coletados, deixando, aproximadamente, 900 mil palestinos expostos ao acúmulo de lixo em áreas residenciais.

O colapso da gestão de resíduos, portanto, criou condições ideais para a explosão de doenças. Nenhuma intervenção de controle de vetores foi implementada em mais de dois anos, permitindo a proliferação de pragas e parasitas. Como resultado, 64% das famílias relatam infestações de piolhos e ácaros, e 57% apontam problemas de pele, como erupções cutâneas e sarna, condições diretamente relacionadas à falta de higiene, superlotação e exposição ao lixo.

A crise hídrica contribuiu para o aumento de doenças infecciosas, incluindo casos de diarreia aguda (que aumentou 36 vezes) e síndrome de icterícia aguda, indicativa de hepatite A. Neste caso, o aumento foi de 384 vezes. De um total de 214 instalações de dessalinização de águas subterrâneas, apenas 84 ainda estão em operação.

Não por acaso, a ONU admite que jamais viu um conflito destruir de forma tão rápida um local nos últimos anos como em Gaza. Imperdoável, o ataque cataclísmico deixou o território irreconhecível. Os 66 mil mortos e 150 mil feridos são apenas os números oficiais, enquanto famílias ainda esperam desenterrar milhares de corpos sob os escombros. Reconstruir, quando o momento chegar, será uma operação sem precedentes na região. Dinheiro e cimento não serão suficientes. Resta saber como reconstruir uma sociedade após um genocídio.

Com o anúncio de um acordo de cessar-fogo na quarta-feira 8, a ONU começa a avaliar o que poderia ser um plano de reconstrução. A estimativa é de que, se os canhões forem silenciados imediatamente, a região precisará de dez a 15 anos para se reerguer, num custo avaliado em 53 bilhões de dólares. Já a recuperação dos danos ambientais em Gaza poderia levar décadas.

O abastecimento de água doce está severamente limitado e grande parte do que resta está poluída. O colapso da infraestrutura de tratamento de esgoto, a destruição de sistemas de encanamento e a dependência de fossas sépticas para saneamento provavelmente aumentaram a contaminação do aquífero que abastece a maior parte do enclave, enquanto as áreas marinhas e costeiras também, suspeita-se, estariam contaminadas.

Além disso, desde 2023, a Faixa de Gaza perdeu 97% das árvores, 95% da cobertura vegetal e 82% das plantações anuais, tornando impossível a produção de alimentos em larga escala. De acordo com a ONU, perto de 78% dos estimados 250 mil edifícios foram danificados ou destruídos, gerando 61 milhões de toneladas de entulho, das quais em torno de 15% podem estar contaminadas com amianto, resíduos industriais ou metais pesados. O volume é o equivalente a 15 pirâmides do Egito.

Atualmente, ninguém tem acesso a saneamento seguro, em comparação com 85% da população conectada a sistemas de esgoto e estações de tratamento antes de outubro de 2023. Mais de 1,2 milhão de moradores (57% da população de Gaza) estão expostos a esgoto ou matéria fecal a menos de 10 metros de suas casas, representando graves riscos à saúde. Apenas metade das famílias tem acesso a saneamento básico privado, enquanto o restante depende de instalações compartilhadas ou inseguras, comprometendo a saúde e a dignidade. No fim de 2024, existiam poucas latrinas em Gaza. Cada uma delas era usada por centenas de desesperados.

O acesso a produtos de higiene é extremamente baixo: 63% das famílias (1,3 milhão de indivíduos) não têm sabão, principalmente devido aos altos preços. Quase 500 mil mulheres e meninas não têm materiais adequados para higiene menstrual, o que afeta gravemente sua saúde, dignidade e mobilidade. Desde 18 de março de 2025, nenhum item de saneamento entrou em Gaza, e os itens de higiene foram bloqueados até o fim de julho. Embora pequenas importações do setor privado tenham sido retomadas em meados de agosto, a disponibilidade permanece muito limitada.

A gestão de resíduos sólidos em Gaza deteriorou-se drasticamente. Os serviços de coleta foram severamente interrompidos pela escassez de combustível, falta de peças de reposição e aterros sanitários inacessíveis. Como resultado, 42% das famílias vivem perto de resíduos não coletados, deixando, aproximadamente, 900 mil palestinos expostos ao acúmulo de lixo em áreas residenciais.

O colapso da gestão de resíduos, portanto, criou condições ideais para a explosão de doenças. Nenhuma intervenção de controle de vetores foi implementada em mais de dois anos, permitindo a proliferação de pragas e parasitas. Como resultado, 64% das famílias relatam infestações de piolhos e ácaros, e 57% apontam problemas de pele, como erupções cutâneas e sarna, condições diretamente relacionadas à falta de higiene, superlotação e exposição ao lixo.

A crise hídrica contribuiu para o aumento de doenças infecciosas, incluindo casos de diarreia aguda (que aumentou 36 vezes) e síndrome de icterícia aguda, indicativa de hepatite A. Neste caso, o aumento foi de 384 vezes. De um total de 214 instalações de dessalinização de águas subterrâneas, apenas 84 ainda estão em operação.

Não por acaso, a ONU admite que jamais viu um conflito destruir de forma tão rápida um local nos últimos anos como em Gaza. Imperdoável, o ataque cataclísmico deixou o território irreconhecível. Os 66 mil mortos e 150 mil feridos são apenas os números oficiais, enquanto famílias ainda esperam desenterrar milhares de corpos sob os escombros. Reconstruir, quando o momento chegar, será uma operação sem precedentes na região. Dinheiro e cimento não serão suficientes. Resta saber como reconstruir uma sociedade após um genocídio.

Assinar:

Comentários (Atom)