terça-feira, 22 de julho de 2025

Hora de ser brasileiro

Isso de ser brasileiro é estranho porque, às vezes, passa um tempo esquecido; às vezes, uma certa decepção com as elites políticas aborrece. Mas, ao contrário do verso de Drummond, há um momento em que todos os bares se abrem, e todas as virtudes se afirmam. A carta de Trump fixando uma tarifa absurda sobre os produtos brasileiros é um desses momentos. Como assim, logo o Brasil, que tem déficit comercial com os Estados Unidos?

Felizmente, sou carta fora do baralho em Brasília. Mas isso não me exime de pensar e fazer algo. É uma oportunidade para que todos façam, pois é um tipo de luta aberta a todos, por menor que seja a contribuição de cada um. Pelo menos é assim na visão estratégica que me parece adequada.

Creio que, apesar de certo conformismo nos Estados Unidos, ainda existe capacidade crítica no país. Dentro de nossos limites, precisamos despertá-la por meio de microiniciativas que podem ser cartas, mensagens, conversas em fóruns internacionais. Temos algo a dizer: somos um exemplo singular de injustiça e de truculência de Trump.

Minhas expectativas vão se confirmando progressivamente. No início, um Prêmio Nobel de Economia, Paul Krugman, ressaltou o absurdo da medida. Outros economistas também a criticaram. Hillary Clinton, adversária de Trump na primeira campanha, se manifestou contra a decisão.

Em seguida, a Câmara de Comércio dos Estados Unidos pediu revisão. Afinal, mais de 6 mil empresas americanas comerciam com o Brasil e serão atingidas pela tarifa draconiana. Em pouco tempo, a Justiça poderá ser acionada, pois a fixação de tarifas extraordinárias depende de condições legais. No caso brasileiro, estão ausentes.

Há uma luta de longo alcance a travar, e isso pode nos revigorar como país. Certamente, beneficia o governo, influencia as eleições e pode marcar nosso futuro, pelo menos até 2030.

Isso não significa que se deva concordar com tudo. Já fiz críticas à política externa de Lula, argumentando que não expressa a frente democrática que o levou ao poder. É algo dele e do PT. Mas essa é uma questão que tem de ser resolvida no debate democrático interno. Parceiros de Lula na frente, Alckmin e Simone Tebet jamais se pronunciaram, pois estão satisfeitos em seus cargos e não querem transtornos, como criticar Putin e sua política nefasta na Ucrânia.

Da mesma forma, a cruzada para desbancar o dólar parece um pouco voluntarista. O que mantém o dólar como padrão são fatores econômicos e políticos desde 1944, com o Acordo de Bretton Woods. Discretamente, em vez de discursar, a China criou um banco de pagamentos e negocia em sua própria moeda. Já alcança 4% do movimento mundial. Se, de um lado, não se derruba o dólar apenas com discurso, de outro, não se mantém o dólar na base da repressão, como quer fazer Trump. É algo que desafia a vontade de um governante.

De qualquer forma, desejar uma unidade nacional que transcenda nossas divergências políticas não significa que elas desapareceram. Significa apenas que podem ser tratadas num contexto democrático e apenas nele. De modo geral, sanções contra um país fortalecem governos e empobrecem o povo. Isso é válido para alguns, mas, no caso brasileiro, com uma economia mais poderosa, as chances de atenuar o baque econômico são maiores.

Resta esperar o resultado da investigação que os americanos farão no Brasil, baseados na Seção 301 do Trade Act. Ela é pensada para investigar países hostis aos interesses americanos. Será que o Brasil é realmente hostil? De qualquer forma, estamos diante de um processo longo e difícil. Começou um novo tempo — não nos afastemos uns dos outros.

A unidade nacional implica usar toda a nossa imaginação. Mas não pode se tornar um mecanismo de unanimidade forçada, sobretudo porque não há concordância total com a política externa do PT.

Felizmente, sou carta fora do baralho em Brasília. Mas isso não me exime de pensar e fazer algo. É uma oportunidade para que todos façam, pois é um tipo de luta aberta a todos, por menor que seja a contribuição de cada um. Pelo menos é assim na visão estratégica que me parece adequada.

Creio que, apesar de certo conformismo nos Estados Unidos, ainda existe capacidade crítica no país. Dentro de nossos limites, precisamos despertá-la por meio de microiniciativas que podem ser cartas, mensagens, conversas em fóruns internacionais. Temos algo a dizer: somos um exemplo singular de injustiça e de truculência de Trump.

Minhas expectativas vão se confirmando progressivamente. No início, um Prêmio Nobel de Economia, Paul Krugman, ressaltou o absurdo da medida. Outros economistas também a criticaram. Hillary Clinton, adversária de Trump na primeira campanha, se manifestou contra a decisão.

Em seguida, a Câmara de Comércio dos Estados Unidos pediu revisão. Afinal, mais de 6 mil empresas americanas comerciam com o Brasil e serão atingidas pela tarifa draconiana. Em pouco tempo, a Justiça poderá ser acionada, pois a fixação de tarifas extraordinárias depende de condições legais. No caso brasileiro, estão ausentes.

Há uma luta de longo alcance a travar, e isso pode nos revigorar como país. Certamente, beneficia o governo, influencia as eleições e pode marcar nosso futuro, pelo menos até 2030.

Isso não significa que se deva concordar com tudo. Já fiz críticas à política externa de Lula, argumentando que não expressa a frente democrática que o levou ao poder. É algo dele e do PT. Mas essa é uma questão que tem de ser resolvida no debate democrático interno. Parceiros de Lula na frente, Alckmin e Simone Tebet jamais se pronunciaram, pois estão satisfeitos em seus cargos e não querem transtornos, como criticar Putin e sua política nefasta na Ucrânia.

Da mesma forma, a cruzada para desbancar o dólar parece um pouco voluntarista. O que mantém o dólar como padrão são fatores econômicos e políticos desde 1944, com o Acordo de Bretton Woods. Discretamente, em vez de discursar, a China criou um banco de pagamentos e negocia em sua própria moeda. Já alcança 4% do movimento mundial. Se, de um lado, não se derruba o dólar apenas com discurso, de outro, não se mantém o dólar na base da repressão, como quer fazer Trump. É algo que desafia a vontade de um governante.

De qualquer forma, desejar uma unidade nacional que transcenda nossas divergências políticas não significa que elas desapareceram. Significa apenas que podem ser tratadas num contexto democrático e apenas nele. De modo geral, sanções contra um país fortalecem governos e empobrecem o povo. Isso é válido para alguns, mas, no caso brasileiro, com uma economia mais poderosa, as chances de atenuar o baque econômico são maiores.

Resta esperar o resultado da investigação que os americanos farão no Brasil, baseados na Seção 301 do Trade Act. Ela é pensada para investigar países hostis aos interesses americanos. Será que o Brasil é realmente hostil? De qualquer forma, estamos diante de um processo longo e difícil. Começou um novo tempo — não nos afastemos uns dos outros.

A unidade nacional implica usar toda a nossa imaginação. Mas não pode se tornar um mecanismo de unanimidade forçada, sobretudo porque não há concordância total com a política externa do PT.

A ilusão brasileira

O país onde se nasce enseja uma visão utópica. Não há isenção na hora de defini-lo. Abordo o Brasil com cuidados. Acerto e me equivoco. Mas pouco importa. Quem acertaria lidando com um país que ostenta tal magnitude, com um território que ao sobrevoá-lo corre-se o risco de se pensar no Caribe, mas ainda se está dentro de suas fronteiras. E que a despeito desta desmedida, não sofre turbulências linguísticas. Com o privilégio de ser mestiço. No corpo e na memória sincrética. Uma mestiçagem que vai além dos corpos, pois tingiu a alma e devora as entranhas da sua cultura, que é insidiosa e esplêndida, como deve ser.

O Brasil é um amálgama de todos seres e saberes. Entre tantas etnias, somos fundamentalmente ibéricos, filhos da imaginação portuguesa e espanhola. Herdeiros de um universo impregnado de ficção, do faz-de-conta, de peculiar noção de realidade. De uma realidade que, concebida como uma invenção pessoal, cada qual narra segundo seus desígnios. Propensos nós, por conta de uma vocação individualista, a opor-se aos projetos coletivos, às organizações sociais programadas para durar. Com exceção talvez da construção acelerada da capital Brasília, que corresponde às pirâmides do Egito.

O realismo pátrio é pautado em geral por forte dose de fantasia. Assim, inventar como fantasiar fazem parte da índole social. Daí agradar-nos aparentar o que não somos, exibir o que nos falta, simular a posse de bens que não temos; pedimos emprestados ao vizinho. Como consequência, proclamamos, eufóricos, que somos amigos do rei, do presidente, comensal do prefeito da cidade. E para ostentar um valor que não temos, tiramos com facilidade do bolso do colete um nome famoso, insinuando intimidade com ele.

Esta dança de aparência e exibição há muito instalou-se entre nós. Somos cortesãos com gosto. O poder é o mel das nossas vidas. Originou-se de variadas etnias, mas especialmente da península ibérica, e prosperou na alma brasileira antes de existirmos como nação. Um comportamento social que nos leva a inquirir sobre a nossa gênese.

Até mesmo os intérpretes brasileiros, que se aventuraram a definir nossa índole brasileira, que tão bem espelha a nossa conduta pública e privada, não puderam assegurar-nos de que linhagem originamo-nos, e o que nos une e nos separa. Ou excursionar com as mãos apalpando o horizonte o que é puramente do âmbito do mistério. Ou mesmo dizerem com exatidão onde se resguarda a matriz do nosso ser. Dizerem por meio das vozes canônicas e populares o que significava ser brasileiro ao longo do século XIX ou não se reconhecer brasileiro nas turbulências do século XXI.

Acaso ser brasileiro, um desígnio que cobre o território nacional, do norte ao sul, portanto oito milhões de quilômetros quadrados, é simplesmente nascer dentro deste território, ou mesmo a beira do oceano Atlântico, já que somos donos das duzentas milhas marítimas? É nascer em um lugar molhado ou seco, que não se vê no mapa nem com lupa? Uma aldeia à margem da civilização, que a mãe, após parir o filho, inventou para assegurar-lhe que embora tivesse vindo ao mundo em um grotão era um brasileiro? Enquanto enchia-lhe a cabeça com devaneios, lendas, narrativas, afim de garantir-lhe certidão de nascimento e humanidade.

Ser brasileiro então é termos epiderme e alma mestiças, resultantes das andanças humanas pelo mundo? Apresentar-se às autoridades municiado do documentos onde está consignada a filiação? Como nome dos pais, data de nascimento, dados enfim que se incorporam a estatística e controlam a cidadania? De que etnia procede seu cabelo, se é fino, encrespado, enquanto o nariz tem narinas dilatadas, de origem bantu, e outros o apêndice curvado para indicar procedência semítica. Etnias que de nada servem aos brasileiros, vale mesmo é ser parte de todas as tribos, proclamar-se filho das andanças humanas pelo mundo.

Acaso ser brasileiro é ter idiossincrasias similares, paixões que se igualam, temperamentos que acenam com a mesma bandeira nacional onde está inscrito o dístico Ordem e Progresso? Nordestinos que padecem da sede e sulistas que se perdem nos pampas, tomando chimarrão como se fossem argentinos?

Narrativas astutas e mentirosas pautam a nossa história

É-se brasileiro pela língua que se fala no lar, na cama, na via pública? Independente do sotaque que cada região ostenta. Um anasalado, outro mais gutural, outro mais afunilado. Mas cada sotaque soando como música aos ouvidos de quem se emociona com a fragmentação das características. Uma língua vinda de Portugal há mais de quinhentos anos. E que se tornou a língua dos quebrantos, dos desejos eróticos, da eloquência parlamentar, dos sentimentos recônditos. A língua dos amantes e da poesia. Mas também dos guerreiros, dos corruptos que hoje são tantos no território nacional, sobretudo na capital do país, dos ditadores que foram expulsos a partir da implantação democrática em 1988, dos vândalos, dos supliciados de outrora e dos que ainda padecem nas mãos dos que têm poder. Também dos astuciosos, mentirosos, dos falsos donos das palavras, dos doutrinários inescrupulosos que nos tempos atuais, da tribuna da capital, nos ludibriam a pretexto de nos servir. A língua dos vencedores, dos pecadores. Dos que pedem perdão sabendo que incorrerão de novo na mesma culpa.

Há tantas maneiras de ser brasileiro. É rir confrontado com o ridículo que atribuímos ao vizinho como causador da situação constrangedora. Rir para que apreciem o nosso humor. É chorar quando a dor é pública e o nosso pranto prova a excelência do nosso caráter, como somos sensíveis diante da dor alheia. É abraçar quem sofre como se a manifestação de pesar assegurasse ao outro que seríamos eternamente solidários.

Ser brasileiro é dilacerar as cordas vocais na hora do gol, como modo de levarmos a ilusão para casa e com ela enfrentar a semana entrante a despeito do transporte, das dívidas que se acumulam, da educação precária dos filhos, da moradia que um temporal derruba matando dois ou três familiares. É beber a cerveja que o vulgo e a emoção chamam de loura gelada, como se estivessem se referindo quem sabe à loira Marilyn Monroe, criando com a garrafa um vínculo erótico. De forma que busquemos similitudes em torno da mesa e transfiramos para mais tarde as divergências que nos apartem. Já que convém esquecer que são escassos os recursos que nos une. É dizer piadas que atraiam a plateia de vizinhos, tendo como sujeito da nossa crueldade alguém que era necessário castigar. Um gay, por exemplo, um travesti, uma prostituta. Não há piedade em qualquer nação.

Aparentamos, então, ser cervantinos, somos brasileiros como quando abraçamos quem está próximo, o vizinho na hora do gol que decide a partida, fortalecidos pela esperança de vencer os embates da semana entrante. Como quando, emotivos e vulgares, sorvemos a cerveja que cristaliza similitudes em torno da mesa e transfere para o futuro as divergências que ora nos apartam.

Ser brasileiro é aceitar o mistério, convencido de que sendo Deus brasileiro, cabe-lhe solucionar os nossos conflitos. É saber que o Brasil é nossa morada e alojamento dos nossos mortos, e que nada nos faltará. Nem teto, nem a sopa fumegante. A vida supre-nos com sol, sal, alegria e a esperança dos dias vindouros.

Afinal, nos trópicos brasileiros as colheitas se multiplicam como nas bodas de Canaã. É a terra que Pero Vaz de Caminha, em 1500, assegurou ao rei Dom Manuel, em Lisboa, que aqui o que se plantasse, vingaria. Assim nasceram as bananas da infância junto com o fausto do verbo da língua lusa portuguesa. Para nós, cidadãos, é uma espécie de paraíso que bonifica a memória tanto com lembranças como com o esquecimento. Pois temos a propriedade de esquecer o que convém apagar. Também a transcendência, a despeito dos cultos sincréticos, e Deus estar em todos os lugares, não prospera e o enigma não é respeitado. Não há, pois, vocação filosófica, como os alemães. E por conta da força da intriga e da iminência da metáfora, somos voltados para a ficção e para a poesia.

A memória, contudo, que os brasileiros cultivam, corresponde à matéria que guardamos do mundo. Como consequência, para sermos brasileiro, somos gregos, romanos, árabes, hebreus, africanos, orientais. Somos parte essencial das civilizações que aportaram nesta terra onde afloram a abundância, a alegria, a traição, a ingenuidade, o triunfo do bem e do mal, a ilusão, a melancolia. Atributos todos nutridos pelo feijão preto bem temperado, o arroz soltinho, o bolo de fubá, o bife acebolado, e os anjos feitos de açúcar e gema de ovo que enfeitam a paisagem atlântica e sertaneja.

No Brasil, ao longo dos séculos, surgiram narrativas astutas e mentirosas que pautam a nossa história. Heróis e malfeitores, de estirpes emaranhadas. Outrora abominados, hoje reverenciados. Quem se interessa pelo julgamento da história? Mas personagens afinados com as torpezas e as inquietudes do seu tempo. Acomodados à sombra da mangueira que resiste aos anos, enquanto dedilhavam as cordas do violão e do coração.

Berço de heróis e marinheiros, neste litoral os saveiros da imaginação cruzaram os mares, instalaram culturas feitas das sobras alheias. Quem aqui nasceu, ou aqui aportou, fincou no peito brasileiro bandeiras, hábitos, linguagem, loucas demências.

É necessário, portanto, que ao viajar para o Brasil, o estrangeiro se apresse em dominar sua história, suas leis que, conquanto promulgadas, dão margem a interpretações múltiplas, coteje se o tema do seu interesse se harmoniza entre os diversos poderes públicos de Brasília. Se de verdade é o paraíso fiscal em que sonhou investir seu capital volátil, uma pretensão que contraria nossos interesses associados ao real desenvolvimento econômico do país. Sobretudo convém auscultar os sentimentos do brasileiro, sua simpatia, sua astúcia, a vocação com que altera as regras da vida e do mercado econômico. De como no meio de qualquer processo altera leis e diretrizes. De como ganha um tempo que, para o investidor, constitui um prejuízo, mesmo que as autoridades não saibam o que fazer com o tempo que guardou. Convém, sim, sondar o coração do brasileiro, que se reparte entre a família e os amores clandestinos, através da leitura dos intérpretes da pátria, dos ficcionistas, dos poetas. Deles emana a leitura que lhes dará o detalhe, a medida, as substâncias do ser brasileiro. A exegeses que vai fundo a genealogia dos afetos. Que tentou chegar perto deste coração brasileiro. Talvez se deslumbre com este povo singular, que trata o cotidiano com admirável leveza. E que a despeito de carnavalizar a realidade, também ostenta sintomas de melancolia.

É necessário saber e levar em conta, diariamente, de que nasceu no Rio de Janeiro em 1828, durante o Segundo Reinado, o escritor Machado de Assis, com nome de batismo Joaquim, cujo determinismo falhou ao não prever a própria grandeza. E de cuja obra surge o verbo que nos define e concede à nação um destino solar e a alvorada de cada dia.

Amigos, sejam todos bem-vindos a esta terra amada.

Nélida Piñon (1934-2022)

O Brasil é um amálgama de todos seres e saberes. Entre tantas etnias, somos fundamentalmente ibéricos, filhos da imaginação portuguesa e espanhola. Herdeiros de um universo impregnado de ficção, do faz-de-conta, de peculiar noção de realidade. De uma realidade que, concebida como uma invenção pessoal, cada qual narra segundo seus desígnios. Propensos nós, por conta de uma vocação individualista, a opor-se aos projetos coletivos, às organizações sociais programadas para durar. Com exceção talvez da construção acelerada da capital Brasília, que corresponde às pirâmides do Egito.

O realismo pátrio é pautado em geral por forte dose de fantasia. Assim, inventar como fantasiar fazem parte da índole social. Daí agradar-nos aparentar o que não somos, exibir o que nos falta, simular a posse de bens que não temos; pedimos emprestados ao vizinho. Como consequência, proclamamos, eufóricos, que somos amigos do rei, do presidente, comensal do prefeito da cidade. E para ostentar um valor que não temos, tiramos com facilidade do bolso do colete um nome famoso, insinuando intimidade com ele.

Esta dança de aparência e exibição há muito instalou-se entre nós. Somos cortesãos com gosto. O poder é o mel das nossas vidas. Originou-se de variadas etnias, mas especialmente da península ibérica, e prosperou na alma brasileira antes de existirmos como nação. Um comportamento social que nos leva a inquirir sobre a nossa gênese.

Até mesmo os intérpretes brasileiros, que se aventuraram a definir nossa índole brasileira, que tão bem espelha a nossa conduta pública e privada, não puderam assegurar-nos de que linhagem originamo-nos, e o que nos une e nos separa. Ou excursionar com as mãos apalpando o horizonte o que é puramente do âmbito do mistério. Ou mesmo dizerem com exatidão onde se resguarda a matriz do nosso ser. Dizerem por meio das vozes canônicas e populares o que significava ser brasileiro ao longo do século XIX ou não se reconhecer brasileiro nas turbulências do século XXI.

Acaso ser brasileiro, um desígnio que cobre o território nacional, do norte ao sul, portanto oito milhões de quilômetros quadrados, é simplesmente nascer dentro deste território, ou mesmo a beira do oceano Atlântico, já que somos donos das duzentas milhas marítimas? É nascer em um lugar molhado ou seco, que não se vê no mapa nem com lupa? Uma aldeia à margem da civilização, que a mãe, após parir o filho, inventou para assegurar-lhe que embora tivesse vindo ao mundo em um grotão era um brasileiro? Enquanto enchia-lhe a cabeça com devaneios, lendas, narrativas, afim de garantir-lhe certidão de nascimento e humanidade.

Ser brasileiro então é termos epiderme e alma mestiças, resultantes das andanças humanas pelo mundo? Apresentar-se às autoridades municiado do documentos onde está consignada a filiação? Como nome dos pais, data de nascimento, dados enfim que se incorporam a estatística e controlam a cidadania? De que etnia procede seu cabelo, se é fino, encrespado, enquanto o nariz tem narinas dilatadas, de origem bantu, e outros o apêndice curvado para indicar procedência semítica. Etnias que de nada servem aos brasileiros, vale mesmo é ser parte de todas as tribos, proclamar-se filho das andanças humanas pelo mundo.

Acaso ser brasileiro é ter idiossincrasias similares, paixões que se igualam, temperamentos que acenam com a mesma bandeira nacional onde está inscrito o dístico Ordem e Progresso? Nordestinos que padecem da sede e sulistas que se perdem nos pampas, tomando chimarrão como se fossem argentinos?

Narrativas astutas e mentirosas pautam a nossa história

É-se brasileiro pela língua que se fala no lar, na cama, na via pública? Independente do sotaque que cada região ostenta. Um anasalado, outro mais gutural, outro mais afunilado. Mas cada sotaque soando como música aos ouvidos de quem se emociona com a fragmentação das características. Uma língua vinda de Portugal há mais de quinhentos anos. E que se tornou a língua dos quebrantos, dos desejos eróticos, da eloquência parlamentar, dos sentimentos recônditos. A língua dos amantes e da poesia. Mas também dos guerreiros, dos corruptos que hoje são tantos no território nacional, sobretudo na capital do país, dos ditadores que foram expulsos a partir da implantação democrática em 1988, dos vândalos, dos supliciados de outrora e dos que ainda padecem nas mãos dos que têm poder. Também dos astuciosos, mentirosos, dos falsos donos das palavras, dos doutrinários inescrupulosos que nos tempos atuais, da tribuna da capital, nos ludibriam a pretexto de nos servir. A língua dos vencedores, dos pecadores. Dos que pedem perdão sabendo que incorrerão de novo na mesma culpa.

Há tantas maneiras de ser brasileiro. É rir confrontado com o ridículo que atribuímos ao vizinho como causador da situação constrangedora. Rir para que apreciem o nosso humor. É chorar quando a dor é pública e o nosso pranto prova a excelência do nosso caráter, como somos sensíveis diante da dor alheia. É abraçar quem sofre como se a manifestação de pesar assegurasse ao outro que seríamos eternamente solidários.

Ser brasileiro é dilacerar as cordas vocais na hora do gol, como modo de levarmos a ilusão para casa e com ela enfrentar a semana entrante a despeito do transporte, das dívidas que se acumulam, da educação precária dos filhos, da moradia que um temporal derruba matando dois ou três familiares. É beber a cerveja que o vulgo e a emoção chamam de loura gelada, como se estivessem se referindo quem sabe à loira Marilyn Monroe, criando com a garrafa um vínculo erótico. De forma que busquemos similitudes em torno da mesa e transfiramos para mais tarde as divergências que nos apartem. Já que convém esquecer que são escassos os recursos que nos une. É dizer piadas que atraiam a plateia de vizinhos, tendo como sujeito da nossa crueldade alguém que era necessário castigar. Um gay, por exemplo, um travesti, uma prostituta. Não há piedade em qualquer nação.

Aparentamos, então, ser cervantinos, somos brasileiros como quando abraçamos quem está próximo, o vizinho na hora do gol que decide a partida, fortalecidos pela esperança de vencer os embates da semana entrante. Como quando, emotivos e vulgares, sorvemos a cerveja que cristaliza similitudes em torno da mesa e transfere para o futuro as divergências que ora nos apartam.

Ser brasileiro é aceitar o mistério, convencido de que sendo Deus brasileiro, cabe-lhe solucionar os nossos conflitos. É saber que o Brasil é nossa morada e alojamento dos nossos mortos, e que nada nos faltará. Nem teto, nem a sopa fumegante. A vida supre-nos com sol, sal, alegria e a esperança dos dias vindouros.

Afinal, nos trópicos brasileiros as colheitas se multiplicam como nas bodas de Canaã. É a terra que Pero Vaz de Caminha, em 1500, assegurou ao rei Dom Manuel, em Lisboa, que aqui o que se plantasse, vingaria. Assim nasceram as bananas da infância junto com o fausto do verbo da língua lusa portuguesa. Para nós, cidadãos, é uma espécie de paraíso que bonifica a memória tanto com lembranças como com o esquecimento. Pois temos a propriedade de esquecer o que convém apagar. Também a transcendência, a despeito dos cultos sincréticos, e Deus estar em todos os lugares, não prospera e o enigma não é respeitado. Não há, pois, vocação filosófica, como os alemães. E por conta da força da intriga e da iminência da metáfora, somos voltados para a ficção e para a poesia.

A memória, contudo, que os brasileiros cultivam, corresponde à matéria que guardamos do mundo. Como consequência, para sermos brasileiro, somos gregos, romanos, árabes, hebreus, africanos, orientais. Somos parte essencial das civilizações que aportaram nesta terra onde afloram a abundância, a alegria, a traição, a ingenuidade, o triunfo do bem e do mal, a ilusão, a melancolia. Atributos todos nutridos pelo feijão preto bem temperado, o arroz soltinho, o bolo de fubá, o bife acebolado, e os anjos feitos de açúcar e gema de ovo que enfeitam a paisagem atlântica e sertaneja.

No Brasil, ao longo dos séculos, surgiram narrativas astutas e mentirosas que pautam a nossa história. Heróis e malfeitores, de estirpes emaranhadas. Outrora abominados, hoje reverenciados. Quem se interessa pelo julgamento da história? Mas personagens afinados com as torpezas e as inquietudes do seu tempo. Acomodados à sombra da mangueira que resiste aos anos, enquanto dedilhavam as cordas do violão e do coração.

Berço de heróis e marinheiros, neste litoral os saveiros da imaginação cruzaram os mares, instalaram culturas feitas das sobras alheias. Quem aqui nasceu, ou aqui aportou, fincou no peito brasileiro bandeiras, hábitos, linguagem, loucas demências.

É necessário, portanto, que ao viajar para o Brasil, o estrangeiro se apresse em dominar sua história, suas leis que, conquanto promulgadas, dão margem a interpretações múltiplas, coteje se o tema do seu interesse se harmoniza entre os diversos poderes públicos de Brasília. Se de verdade é o paraíso fiscal em que sonhou investir seu capital volátil, uma pretensão que contraria nossos interesses associados ao real desenvolvimento econômico do país. Sobretudo convém auscultar os sentimentos do brasileiro, sua simpatia, sua astúcia, a vocação com que altera as regras da vida e do mercado econômico. De como no meio de qualquer processo altera leis e diretrizes. De como ganha um tempo que, para o investidor, constitui um prejuízo, mesmo que as autoridades não saibam o que fazer com o tempo que guardou. Convém, sim, sondar o coração do brasileiro, que se reparte entre a família e os amores clandestinos, através da leitura dos intérpretes da pátria, dos ficcionistas, dos poetas. Deles emana a leitura que lhes dará o detalhe, a medida, as substâncias do ser brasileiro. A exegeses que vai fundo a genealogia dos afetos. Que tentou chegar perto deste coração brasileiro. Talvez se deslumbre com este povo singular, que trata o cotidiano com admirável leveza. E que a despeito de carnavalizar a realidade, também ostenta sintomas de melancolia.

É necessário saber e levar em conta, diariamente, de que nasceu no Rio de Janeiro em 1828, durante o Segundo Reinado, o escritor Machado de Assis, com nome de batismo Joaquim, cujo determinismo falhou ao não prever a própria grandeza. E de cuja obra surge o verbo que nos define e concede à nação um destino solar e a alvorada de cada dia.

Amigos, sejam todos bem-vindos a esta terra amada.

Nélida Piñon (1934-2022)

Presidentes punidos, democracias fortalecidas

Esses dez dias na Coreia do Sul me fizeram refletir sobre as semelhanças políticas e institucionais com o Brasil. Ambos os países se tornaram democracias praticamente ao mesmo tempo – o Brasil em 1985, a Coreia do Sul em 1987. São sistemas presidencialistas, multipartidários, em que o presidente concentra amplos poderes constitucionais, mas o Judiciário atua com independência notável.

As coincidências não param nas instituições. Tanto no Brasil quanto na Coreia, a única mulher a ocupar a presidência foi afastada do cargo por impeachment. Park Geun-hye foi condenada a 32 anos de prisão por corrupção, mas cumpriu apenas cinco, após receber perdão do então presidente Moon Jae-in. No Brasil, Dilma Rousseff também teve seu mandato interrompido, embora por crimes fiscais e orçamentários. Já Lula foi condenado a 12 anos de prisão por corrupção, mas teve a pena anulada pelo STF após 580 dias de cárcere.

Brasil e Coreia do Sul são casos raríssimos no mundo democrático: os únicos que puniram judicialmente líderes políticos desviantes enquanto seus respectivos partidos ainda estavam no poder. Na maior parte dos casos, elites políticas só são responsabilizadas quando já estão na oposição, o que costuma levantar suspeitas de parcialidade nos julgamentos. Essa exceção revela a força e a autonomia dos sistemas de freios e contra pesos em ambos os países.

Mais recentemente, Brasil e Coreia do Sul voltaram a exibir paralelos políticos, quando seus presidentes protagonizaram tentativas de retrocesso democrático. Nos dois casos, no entanto, as iniciativas fracassaram.

No Brasil, Jair Bolsonaro lançou dúvidas sobre a lisura das urnas eletrônicas e se recusou a reconhecer a derrota na eleição de 2022. Hoje responde no STF por tentativa de golpe de Estado, abolição do estado de direito e organização criminosa. Na Coreia do Sul, o presidente Yoon Suk-yeol enfrentou uma grave crise institucional em dezembro de 2024, ao decretar Lei Marcial. A Assembleia Nacional reagiu prontamente com um processo de impeachment, confirmado por unanimidade pela Suprema Corte.

Esses episódios ilustram a importância de um desenho institucional que combine presidencialismo, multipartidarismo e um Judiciário autônomo – especialmente quando não há maiorias legislativas automáticas para presidentes com perfil desviante ou autocrático. Tanto no Brasil quanto na Coreia do Sul, a democracia foi colocada à prova – e sobreviveu – não apesar, mas por causa de instituições capazes de impor limites reais ao poder presidencial. Em tempos de crise democrática global, essa talvez seja a mais inesperada das virtudes.

Carlos Pereira

As coincidências não param nas instituições. Tanto no Brasil quanto na Coreia, a única mulher a ocupar a presidência foi afastada do cargo por impeachment. Park Geun-hye foi condenada a 32 anos de prisão por corrupção, mas cumpriu apenas cinco, após receber perdão do então presidente Moon Jae-in. No Brasil, Dilma Rousseff também teve seu mandato interrompido, embora por crimes fiscais e orçamentários. Já Lula foi condenado a 12 anos de prisão por corrupção, mas teve a pena anulada pelo STF após 580 dias de cárcere.

Brasil e Coreia do Sul são casos raríssimos no mundo democrático: os únicos que puniram judicialmente líderes políticos desviantes enquanto seus respectivos partidos ainda estavam no poder. Na maior parte dos casos, elites políticas só são responsabilizadas quando já estão na oposição, o que costuma levantar suspeitas de parcialidade nos julgamentos. Essa exceção revela a força e a autonomia dos sistemas de freios e contra pesos em ambos os países.

Mais recentemente, Brasil e Coreia do Sul voltaram a exibir paralelos políticos, quando seus presidentes protagonizaram tentativas de retrocesso democrático. Nos dois casos, no entanto, as iniciativas fracassaram.

No Brasil, Jair Bolsonaro lançou dúvidas sobre a lisura das urnas eletrônicas e se recusou a reconhecer a derrota na eleição de 2022. Hoje responde no STF por tentativa de golpe de Estado, abolição do estado de direito e organização criminosa. Na Coreia do Sul, o presidente Yoon Suk-yeol enfrentou uma grave crise institucional em dezembro de 2024, ao decretar Lei Marcial. A Assembleia Nacional reagiu prontamente com um processo de impeachment, confirmado por unanimidade pela Suprema Corte.

Esses episódios ilustram a importância de um desenho institucional que combine presidencialismo, multipartidarismo e um Judiciário autônomo – especialmente quando não há maiorias legislativas automáticas para presidentes com perfil desviante ou autocrático. Tanto no Brasil quanto na Coreia do Sul, a democracia foi colocada à prova – e sobreviveu – não apesar, mas por causa de instituições capazes de impor limites reais ao poder presidencial. Em tempos de crise democrática global, essa talvez seja a mais inesperada das virtudes.

Carlos Pereira

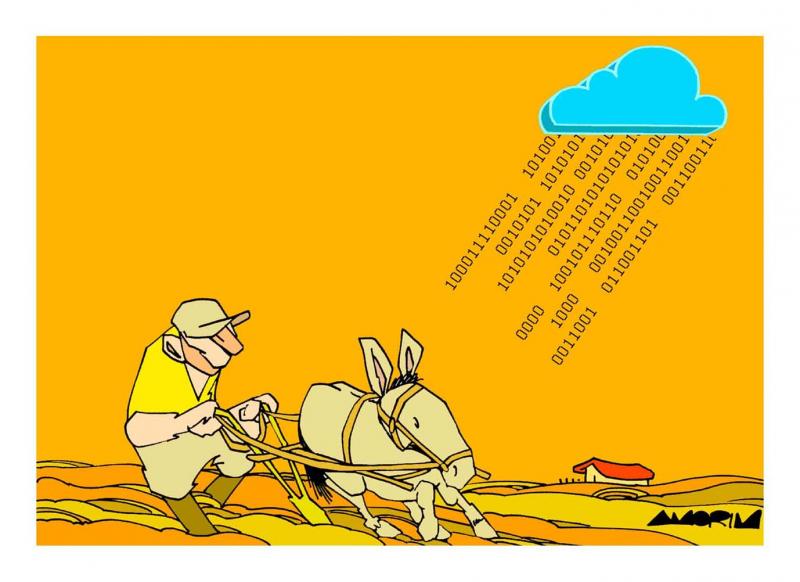

Estamos nos transformando em uma nuvem de dados. E isto não é nada bom

Oito em cada dez usuários de internet no Brasil usam as redes sociais com frequência, de acordo com dados de 2024 do Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto Br (NIC.Br). Silenciosamente, enquanto você navega, as redes sociais coletam muito mais informação do que aquilo que fornecemos conscientemente.

Esses dados são coletados em várias camadas. A camada “zerésima” corresponde às informações básicas que preenchemos – nome, idade, interesses, nossa rede de contatos. A partir dessa base, existem nas outras camadas um universo de dados comportamentais sendo monitorado. As redes observam o que curtimos, compartilhamos, comentamos, assistimos, o tempo que passamos em um post ou vídeo.

Esses padrões são comparados estatisticamente aos de outros usuários e, a partir disso, vão inferindo com quem se parecem os nossos gostos, desejos e até aspectos da nossa personalidade.

O consultor de mídia dinamarquês Thomas Baekdal chama isso de dados de primeira ordem. São criados pelas plataformas, refinando tudo aquilo que extraem da nossa atividade e que pode permitir fazer inferências sobre o que abre nosso bolso. Esses dados são organizados em perfis vendidos para anunciantes de forma automatizada, em leilões que ocorrem em microssegundos.

Eles não precisam acertar 100%; se errarem, o pior que pode acontecer é ignorarmos algum anúncio. A segunda camada, portanto, está na relação comercial das plataformas com anunciantes a partir dos nossos dados. A partir de tudo que sabem sobre nós e mais o que inferem, as plataformas constroem perfis super detalhados.

Não precisam saber necessariamente quem você é, mas sabem que, se acertarem no seu gosto e no seu momento, você pode assistir a um vídeo, clicar num anúncio ou comprar alguma coisa. É um pouco de demografia, um pouco de psicografia e um tanto de matreirice.

Há ainda uma terceira camada, a dos cookies de terceiros, ainda mais invasivos que os das plataformas. É assim que os anúncios perseguem você de um site a outro. Cookies são pequenos arquivos que os sites despejam no seu navegador quando você visita uma página. A finalidade é identificá-lo na próxima visita, e com isso eles viram uma espécie de diário de bordo de tudo o que você fez no site.

Eles podem ser do próprio site acessado: ao retornar a um site de noticias, os links que você já clicou aparecem roxos em vez de azuis. Mas no lucrativo negócio dos cookies de terceiros, os cookies despejados no seu computador pelo site que você visita podem vir de redes de anúncios presentes também em outros sites.

A relação dessas redes não é diretamente com você, mas com os sites que acessa. Se a mesma empresa do cookie monitora um site de notícias e um site de alimentação, por exemplo, ela vê quem visita os dois ou não. Por isso é que tantos sites usem pop-ups pedindo sua autorização para cookies: se não usam cookies de terceiros, não é preciso pedir licença.

Essas empresas coletam dados da sua navegação para refinar um perfil comercializável seu. Num nível mais alto, esses dados são vendidos e cruzados com bases externas, tipo dados vazados do Serasa, histórico comercial e até dados de saúde. É assim que surgem os corretores de dados (data brokers). Eles não têm relação com o seu uso da internet e nem com os sites por onde você passa.

São empresas que compilam tudo isso para vender perfis completos, muitas vezes contendo nome, CPF, telefone ou nomes de parentes. Esse mercado alimenta desde a publicidade legítima até golpes e fraudes, seja via publicidade (84% das reclamações sobre anúncios são de anúncios digitais) ou mais diretos.

Pessoas que aplicam golpes no WhatsApp, por exemplo, muitas vezes compraram o perfil da vítima, com foto e tudo, num site que fornece isso.

Quem está nesses bancos de dados nem faz ideia que está sendo comercializado como produto. Parte das pessoas que faz ideia disso acaba embarcando na ideia falaciosa de que “todos os nossos dados já são públicos”. É uma falácia: nesses casos mais graves, eles foram roubados ou obtidos mediante falsas premissas.

O efeito mais direto é que o conteúdo que aparece para você nas redes sociais não é neutro. As plataformas têm interesse em manter você dentro delas pelo máximo de tempo possível, porque assim podem lhe mostrar mais anúncios. Você verá mais postagens dos amigos com quem interage mais, e não daqueles de quem tem mais saudade.

Geralmente, interage mais com quem usa mais a plataforma, posta mais bobagem ou coisas mais engajantes. Se em vez de amigo é um assunto, a plataforma vai jogar os assuntos que fazem você dar mais sinais de que gostou – curtidas, compartilhamentos.

Se você abrir o YouTube num browser recém-instalado, sem se logar, vai ver o retrato do universo paralelo do que mais engaja no Brasil. Depois que a plataforma começa a lhe conhecer, personaliza tudo o que pode para segurar você lá dentro.

Quanto mais tempo passa, mais dados ela coleta, mais sedutora fica e mais tempo você continua lá. Esse ciclo é vicioso. Essa lógica vem sendo comparada com à das máquinas caça-níqueis.

O feed infinito é uma dessas táticas. As plataformas mais agressivas também “punem” links. O Facebook, por exemplo, reduz o alcance de postagens com links porque tiram o usuário da plataforma. O Instagram nem permite link clicável em posts comuns. O Twitter, agora X, também passou a privilegiar conteúdo nativo.

O objetivo é manter o usuário dentro da bolha, para poder seguir coletando dados e vendendo anúncios. Segundo a autora Shoshanna Zuboff, as plataformas transformam o comportamento do usuário para torná-lo mais previsível e definir melhor o que oferecer. O problema é que isso cria bolhas muito fechadas. É um sistema que transforma cada um de nós numa ilha de estímulos personalizados.

As plataformas usam a ideia de “transparência” de forma muito elástica. Há a transparência voltada ao consumidor — a opção de ver em quais categorias de anúncios você caiu — mas é difícil de acessar, oculta nas configurações e com linguagem vaga.

Já a transparência pública, sobre como as plataformas operam, está sendo sistematicamente desmontada: a API do Twitter, que permitia pesquisar quem falava com quem sobre determinados temas, foi encerrada com a compra pelo Elon Musk em 2022.

O fechamento mediante cobrança de um valor abusivo foi o prego no caixão desses estudos, de modo que perdemos a capacidade de monitorar articulações de desinformação e extremismo em tempo real e de embasar demandas de responsabilização.

Ao longo da última década, as redes sociais passaram a dificultar o acesso à informação confiável. As pessoas foram perdendo o hábito de ir diretamente a quem produz notícias, esperando que as plataformas lhes entregassem o que fosse essencial. Além de prejudicar o jornalismo, isso reforçou o mito de que “se for importante vai chegar até mim” — ideia que nasceu por volta de 2012, quando estávamos todos apaixonados pelas redes sociais.

.Só que o que circula mais nas redes não é o essencial, mas o que for mais clicável e que causa emoções fortes.

Jonah Berger, professor de marketing na Universidade da Pensilvânia (EUA) e autor do livro “Contagious: Why Things Catch On”, mostra isso com clareza em seu estudo. Notícias com maior carga emocional são mais lidas e compartilhadas e têm mais chances de viralizar, especialmente se causam raiva. Essa mobilização permanente tem consequências políticas, sociais e até interpessoais.

E, claro, o algoritmo privilegia esse tipo de conteúdo justamente porque engaja. O algoritmo não quer que você se informe; quer que você reaja curtindo, compartilhando, comentando, desde que seja tudo no jardinzinho murado das plataformas. Politicamente, isso acaba desmobilizando e mobilizando de maneira assimétrica.

Zeynep Tufekci, professora de sociologia e relações públicas na Universidade de Princeton (EUA), mostrou no YouTube que esse modelo pode conter uma trilha para o extremismo. Você começa buscando vídeos sobre alimentação saudável e, se for seguindo as indicações da plataforma, ela vai subindo o tom gradualmente até mostrar teorias conspiratórias sobre vacinas.

O algoritmo empurra para o conteúdo mais extremo daquele tema porque é o que mais prende atenção. Quanto mais você acata a sugestão do algoritmo, mais o seu comportamento se torna previsível e mais fácil fica alvejá-lo com anúncios. Mesmo que sua própria família deixe de suportá-lo.

A IA já está presente há muito tempo nesses processos, especialmente na forma de aprendizado de máquina (machine learning). Ela analisa no agregado o que foi visto, clicado e ignorado, compara e usa isso para prever o que pessoas com gostos parecidos podem querer ver a seguir. Isso vale para redes sociais, para o Netflix e para qualquer plataforma que recomenda conteúdo.

Na pior hipótese, você escolhe outra coisa pra ver na mesma plataforma, o que para eles é mais um sinal importante, ou desliga a TV e vai dormir.

Com a IA generativa, o cenário fica ainda mais complexo. Já tem gente usando esses modelos para produzir conteúdo em escala – vídeos, livros, podcasts –, às vezes com informações falsas. Em 2023, saíram dez “biografias” de Claudia Goldin, vencedora do Prêmio Nobel de Economia, no dia seguinte ao anúncio, algumas delas geradas por IA. Esses modelos simulam uma linguagem muito convincente, despejada na tela com base na probabilidade.

Brinco que são “máquinas de encher linguística”, que chutam com a autoconfiança de um homem branco de meia-idade em uma mesa de bar. Quem usa a IA gerativa sem checar direito o seu resultado tem uma probabilidade alta de espalhar desinformação pelo mundo. Quem checa direito e corrige o resultado do que gera nas máquinas de encher linguística, por outro lado, corre o risco de perder todo o tempo que ganhou usando o assistente digital. Ou até mais.

Uma das grandes urgências da atualidade é garantir a transparência nas plataformas: obrigá-las a abrir o funcionamento de seus algoritmos à auditoria – para sabermos quem vê o quê, por que vê e quem pagou para aparecer – e liberar os dados das postagens. Como faz o Bluesky ou fez o falecido Twitter, algo que Facebook e Instagram nunca fizeram.

Igualmente, é essencial regulamentar influenciadores, cujo poder de vender produtos, ideias e até apostas, como evidenciado na CPI das Bets, atuou sem regulação clara, explorando comercialmente a relação de confiança criada na pandemia de maneira muitas vezes abusiva, o que exige limites.

Somente entender essa lógica de funcionamento das redes e legislar com base nela, e não apenas na comunicação tradicional, poderá conter essa escalada de baixaria.

Ao mesmo tempo, há redes sociais com outra dinâmica. O Bluesky, por exemplo, não exibe algoritmos de viralização: quem posta de manhã só alcança quem está online naquele momento, e repostagens são necessárias para aumentar o alcance. Não penaliza links nem privilegia conteúdo polêmico, tornando o ambiente menos tóxico.

As ferramentas de automoderação permitem desconectar comentários ofensivos, seguir listas comunitárias e bloquear perfis em massa. O Mastodon tem um protocolo ainda mais aberto do que o Bluesky, e permite maneiras muito mais flexíveis de moderar, mas muitos consideraram uma rede técnica demais e acabou não pegando no Brasil fora de comunidades mais técnicas mesmo.

A esperança existe, mas depende de nós: precisamos entender melhor como essas plataformas funcionam, cobrar transparência, apoiar iniciativas de regulação e buscar ambientes mais saudáveis para o debate público. Tem muita gente boa pesquisando e propondo caminhos – como os pesquisadores Letícia Cesarino (UFSC), Rosana Pinheiro Machado, Francisco Brito Cruz (fundador do InternetLab e hoje independente), Rafael Evangelista (Labjor/Unicamp) e tantas outras vozes críticas e técnicas.

As redes sociais moldam o que vemos, o que pensamos e até como nos comportamos; não dá para deixar esse poder todo nas mãos de empresas que podem ser compradas ou implodir os mecanismos de proteção dos usuários. Precisamos pensar coletivamente em como queremos nos informar, nos comunicar e construir nossa visão de mundo, tentando cortar gradualmente a dependência de cada “big tech” e buscar alternativas. Essas alternativas existem, mas são péssimas vendedoras de si próprias.

Mais importante ainda seria desplugar com mais frequência os laços sociais, conversar olho no olho sem obrigação de viralizar e sem ser assediado por anúncios. A vida offline é o que dá sentido a qualquer coisa que ocorra na tela.

Esses dados são coletados em várias camadas. A camada “zerésima” corresponde às informações básicas que preenchemos – nome, idade, interesses, nossa rede de contatos. A partir dessa base, existem nas outras camadas um universo de dados comportamentais sendo monitorado. As redes observam o que curtimos, compartilhamos, comentamos, assistimos, o tempo que passamos em um post ou vídeo.

Esses padrões são comparados estatisticamente aos de outros usuários e, a partir disso, vão inferindo com quem se parecem os nossos gostos, desejos e até aspectos da nossa personalidade.

'A vida offline é o que dá sentido a qualquer coisa que ocorra na tela'

O consultor de mídia dinamarquês Thomas Baekdal chama isso de dados de primeira ordem. São criados pelas plataformas, refinando tudo aquilo que extraem da nossa atividade e que pode permitir fazer inferências sobre o que abre nosso bolso. Esses dados são organizados em perfis vendidos para anunciantes de forma automatizada, em leilões que ocorrem em microssegundos.

Eles não precisam acertar 100%; se errarem, o pior que pode acontecer é ignorarmos algum anúncio. A segunda camada, portanto, está na relação comercial das plataformas com anunciantes a partir dos nossos dados. A partir de tudo que sabem sobre nós e mais o que inferem, as plataformas constroem perfis super detalhados.

Não precisam saber necessariamente quem você é, mas sabem que, se acertarem no seu gosto e no seu momento, você pode assistir a um vídeo, clicar num anúncio ou comprar alguma coisa. É um pouco de demografia, um pouco de psicografia e um tanto de matreirice.

Há ainda uma terceira camada, a dos cookies de terceiros, ainda mais invasivos que os das plataformas. É assim que os anúncios perseguem você de um site a outro. Cookies são pequenos arquivos que os sites despejam no seu navegador quando você visita uma página. A finalidade é identificá-lo na próxima visita, e com isso eles viram uma espécie de diário de bordo de tudo o que você fez no site.

Eles podem ser do próprio site acessado: ao retornar a um site de noticias, os links que você já clicou aparecem roxos em vez de azuis. Mas no lucrativo negócio dos cookies de terceiros, os cookies despejados no seu computador pelo site que você visita podem vir de redes de anúncios presentes também em outros sites.

A relação dessas redes não é diretamente com você, mas com os sites que acessa. Se a mesma empresa do cookie monitora um site de notícias e um site de alimentação, por exemplo, ela vê quem visita os dois ou não. Por isso é que tantos sites usem pop-ups pedindo sua autorização para cookies: se não usam cookies de terceiros, não é preciso pedir licença.

Essas empresas coletam dados da sua navegação para refinar um perfil comercializável seu. Num nível mais alto, esses dados são vendidos e cruzados com bases externas, tipo dados vazados do Serasa, histórico comercial e até dados de saúde. É assim que surgem os corretores de dados (data brokers). Eles não têm relação com o seu uso da internet e nem com os sites por onde você passa.

São empresas que compilam tudo isso para vender perfis completos, muitas vezes contendo nome, CPF, telefone ou nomes de parentes. Esse mercado alimenta desde a publicidade legítima até golpes e fraudes, seja via publicidade (84% das reclamações sobre anúncios são de anúncios digitais) ou mais diretos.

Pessoas que aplicam golpes no WhatsApp, por exemplo, muitas vezes compraram o perfil da vítima, com foto e tudo, num site que fornece isso.

Quem está nesses bancos de dados nem faz ideia que está sendo comercializado como produto. Parte das pessoas que faz ideia disso acaba embarcando na ideia falaciosa de que “todos os nossos dados já são públicos”. É uma falácia: nesses casos mais graves, eles foram roubados ou obtidos mediante falsas premissas.

O efeito mais direto é que o conteúdo que aparece para você nas redes sociais não é neutro. As plataformas têm interesse em manter você dentro delas pelo máximo de tempo possível, porque assim podem lhe mostrar mais anúncios. Você verá mais postagens dos amigos com quem interage mais, e não daqueles de quem tem mais saudade.

Geralmente, interage mais com quem usa mais a plataforma, posta mais bobagem ou coisas mais engajantes. Se em vez de amigo é um assunto, a plataforma vai jogar os assuntos que fazem você dar mais sinais de que gostou – curtidas, compartilhamentos.

Se você abrir o YouTube num browser recém-instalado, sem se logar, vai ver o retrato do universo paralelo do que mais engaja no Brasil. Depois que a plataforma começa a lhe conhecer, personaliza tudo o que pode para segurar você lá dentro.

Quanto mais tempo passa, mais dados ela coleta, mais sedutora fica e mais tempo você continua lá. Esse ciclo é vicioso. Essa lógica vem sendo comparada com à das máquinas caça-níqueis.

O feed infinito é uma dessas táticas. As plataformas mais agressivas também “punem” links. O Facebook, por exemplo, reduz o alcance de postagens com links porque tiram o usuário da plataforma. O Instagram nem permite link clicável em posts comuns. O Twitter, agora X, também passou a privilegiar conteúdo nativo.

O objetivo é manter o usuário dentro da bolha, para poder seguir coletando dados e vendendo anúncios. Segundo a autora Shoshanna Zuboff, as plataformas transformam o comportamento do usuário para torná-lo mais previsível e definir melhor o que oferecer. O problema é que isso cria bolhas muito fechadas. É um sistema que transforma cada um de nós numa ilha de estímulos personalizados.

As plataformas usam a ideia de “transparência” de forma muito elástica. Há a transparência voltada ao consumidor — a opção de ver em quais categorias de anúncios você caiu — mas é difícil de acessar, oculta nas configurações e com linguagem vaga.

Já a transparência pública, sobre como as plataformas operam, está sendo sistematicamente desmontada: a API do Twitter, que permitia pesquisar quem falava com quem sobre determinados temas, foi encerrada com a compra pelo Elon Musk em 2022.

O fechamento mediante cobrança de um valor abusivo foi o prego no caixão desses estudos, de modo que perdemos a capacidade de monitorar articulações de desinformação e extremismo em tempo real e de embasar demandas de responsabilização.

Ao longo da última década, as redes sociais passaram a dificultar o acesso à informação confiável. As pessoas foram perdendo o hábito de ir diretamente a quem produz notícias, esperando que as plataformas lhes entregassem o que fosse essencial. Além de prejudicar o jornalismo, isso reforçou o mito de que “se for importante vai chegar até mim” — ideia que nasceu por volta de 2012, quando estávamos todos apaixonados pelas redes sociais.

.Só que o que circula mais nas redes não é o essencial, mas o que for mais clicável e que causa emoções fortes.

Jonah Berger, professor de marketing na Universidade da Pensilvânia (EUA) e autor do livro “Contagious: Why Things Catch On”, mostra isso com clareza em seu estudo. Notícias com maior carga emocional são mais lidas e compartilhadas e têm mais chances de viralizar, especialmente se causam raiva. Essa mobilização permanente tem consequências políticas, sociais e até interpessoais.

E, claro, o algoritmo privilegia esse tipo de conteúdo justamente porque engaja. O algoritmo não quer que você se informe; quer que você reaja curtindo, compartilhando, comentando, desde que seja tudo no jardinzinho murado das plataformas. Politicamente, isso acaba desmobilizando e mobilizando de maneira assimétrica.

Zeynep Tufekci, professora de sociologia e relações públicas na Universidade de Princeton (EUA), mostrou no YouTube que esse modelo pode conter uma trilha para o extremismo. Você começa buscando vídeos sobre alimentação saudável e, se for seguindo as indicações da plataforma, ela vai subindo o tom gradualmente até mostrar teorias conspiratórias sobre vacinas.

O algoritmo empurra para o conteúdo mais extremo daquele tema porque é o que mais prende atenção. Quanto mais você acata a sugestão do algoritmo, mais o seu comportamento se torna previsível e mais fácil fica alvejá-lo com anúncios. Mesmo que sua própria família deixe de suportá-lo.

A IA já está presente há muito tempo nesses processos, especialmente na forma de aprendizado de máquina (machine learning). Ela analisa no agregado o que foi visto, clicado e ignorado, compara e usa isso para prever o que pessoas com gostos parecidos podem querer ver a seguir. Isso vale para redes sociais, para o Netflix e para qualquer plataforma que recomenda conteúdo.

Na pior hipótese, você escolhe outra coisa pra ver na mesma plataforma, o que para eles é mais um sinal importante, ou desliga a TV e vai dormir.

Com a IA generativa, o cenário fica ainda mais complexo. Já tem gente usando esses modelos para produzir conteúdo em escala – vídeos, livros, podcasts –, às vezes com informações falsas. Em 2023, saíram dez “biografias” de Claudia Goldin, vencedora do Prêmio Nobel de Economia, no dia seguinte ao anúncio, algumas delas geradas por IA. Esses modelos simulam uma linguagem muito convincente, despejada na tela com base na probabilidade.

Brinco que são “máquinas de encher linguística”, que chutam com a autoconfiança de um homem branco de meia-idade em uma mesa de bar. Quem usa a IA gerativa sem checar direito o seu resultado tem uma probabilidade alta de espalhar desinformação pelo mundo. Quem checa direito e corrige o resultado do que gera nas máquinas de encher linguística, por outro lado, corre o risco de perder todo o tempo que ganhou usando o assistente digital. Ou até mais.

Uma das grandes urgências da atualidade é garantir a transparência nas plataformas: obrigá-las a abrir o funcionamento de seus algoritmos à auditoria – para sabermos quem vê o quê, por que vê e quem pagou para aparecer – e liberar os dados das postagens. Como faz o Bluesky ou fez o falecido Twitter, algo que Facebook e Instagram nunca fizeram.

Igualmente, é essencial regulamentar influenciadores, cujo poder de vender produtos, ideias e até apostas, como evidenciado na CPI das Bets, atuou sem regulação clara, explorando comercialmente a relação de confiança criada na pandemia de maneira muitas vezes abusiva, o que exige limites.

Somente entender essa lógica de funcionamento das redes e legislar com base nela, e não apenas na comunicação tradicional, poderá conter essa escalada de baixaria.

Ao mesmo tempo, há redes sociais com outra dinâmica. O Bluesky, por exemplo, não exibe algoritmos de viralização: quem posta de manhã só alcança quem está online naquele momento, e repostagens são necessárias para aumentar o alcance. Não penaliza links nem privilegia conteúdo polêmico, tornando o ambiente menos tóxico.

As ferramentas de automoderação permitem desconectar comentários ofensivos, seguir listas comunitárias e bloquear perfis em massa. O Mastodon tem um protocolo ainda mais aberto do que o Bluesky, e permite maneiras muito mais flexíveis de moderar, mas muitos consideraram uma rede técnica demais e acabou não pegando no Brasil fora de comunidades mais técnicas mesmo.

A esperança existe, mas depende de nós: precisamos entender melhor como essas plataformas funcionam, cobrar transparência, apoiar iniciativas de regulação e buscar ambientes mais saudáveis para o debate público. Tem muita gente boa pesquisando e propondo caminhos – como os pesquisadores Letícia Cesarino (UFSC), Rosana Pinheiro Machado, Francisco Brito Cruz (fundador do InternetLab e hoje independente), Rafael Evangelista (Labjor/Unicamp) e tantas outras vozes críticas e técnicas.

As redes sociais moldam o que vemos, o que pensamos e até como nos comportamos; não dá para deixar esse poder todo nas mãos de empresas que podem ser compradas ou implodir os mecanismos de proteção dos usuários. Precisamos pensar coletivamente em como queremos nos informar, nos comunicar e construir nossa visão de mundo, tentando cortar gradualmente a dependência de cada “big tech” e buscar alternativas. Essas alternativas existem, mas são péssimas vendedoras de si próprias.

Mais importante ainda seria desplugar com mais frequência os laços sociais, conversar olho no olho sem obrigação de viralizar e sem ser assediado por anúncios. A vida offline é o que dá sentido a qualquer coisa que ocorra na tela.

Geopolítica da loucura encenada

O imperador Calígula dizia ser um deus e conversar com a lua. Sanguinário, devasso, aperfeiçoava métodos de tortura, exilava cidadãos. Encabeça a lista dos governantes absolutistas mais loucos do mundo, próximos às ideias monarquistas de Curtis Yarvin, pensador da extrema direita, consultor de Elon Musk para um terceiro partido. Seria apressado associá-los a Trump, embora a crueldade do régulo americano tenha afinidade com o rol histórico dos desatinados. Eleito, ele veste carapuça imaginária de imperador, com fúria caligulesca de deportações e sombrios rumores sexuais. Mas de olho além da Lua, em Marte.

Em princípio, são aspectos miúdos do trumpismo, cujo eixo é a reafirmação do protecionismo econômico dos EUA por meio de guerra comercial. Nisso, nenhuma loucura, e sim reflexo do medo da desindustrialização, devida à realocação de fábricas para onde os salários se rebaixam ao nível da desumanidade. Uma reação particular à nova ordem mundial, que vitimiza a antiga classe trabalhadora branca do "cinturão da ferrugem". A esta, junto a setores desclassificados, deveu-se a eleição de Trump.

Em suma, foi o medo. Pode-se agir por medo ou apesar dele. No último caso, enfrentam-se obstáculos, até mesmo a morte. É o que se observa nos "tycoons", construtores de fortunas e impérios. E disso sempre fez alarde o capitalismo. O que nunca se explicita é o temor subjacente às conquistas. A paranoia como cimento social é motora de uma ideologia isolacionista, expressa em modos de vida, literatura popular e cinema de ação. Uma sociabilidade propícia a serial killers.

Esse é o substrato da aversão visceral ao outro, o estrangeiro, foco da alma coletiva encarnada em Trump. Deportar imigrantes é uma incitação ao exílio interior de cidadãos destinados à "América Novamente Grande" (Maga), ou seja, brancos descendentes dos primeiros colonos. O uso de boné do Maga por um não-americano, um brasileiro, digamos, é um marcador rebarbativo de ignorância política ou do transe atravessado pelos excluídos da nova bonança, prometida, não pelo impossível retorno da indústria manufatureira, e sim pela IA.

Mas o domínio da inteligência vive à sombra da besteira. Anos atrás, Jean Baudrillard assinalava que "a tirania da IA preside ao nascimento de uma besteira desconhecida até agora —a estupidez artificial— espalhada por toda parte, nas telas e redes informáticas. Então a besteira natural pode ganhar nobreza, como loucura" (em "Le Pacte de Lucidité").

Produto dessas telas e redes, portanto, de um novo tipo de estupidez, Trump busca nobreza eleitoral na insanidade. Seu niilismo, avesso ao iluminismo das universidades, prospera na depressão moral e cultural dos parceiros de crueldade: nacionalistas cristãos de direita, big techs e até na subserviência da brasileira, a JBS, que doou US$ 5 milhões para a sua posse.

Trump quer dinheiro. A aparente loucura está na imprevisibilidade da sua gangorra entre mundo histórico e realidade paralela. Até agora não emulou Calígula, que fez do cavalo Incitatus um senador romano. Uma equinocultura contagiante: segundo um senador brasileiro, Trump poderá retaliar com bomba atômica se for desobedecido. Mas o Chucky-Laranja, invenção telemórfica, prefere se afirmar como reencenador oportunista de loucuras do passado.

Em princípio, são aspectos miúdos do trumpismo, cujo eixo é a reafirmação do protecionismo econômico dos EUA por meio de guerra comercial. Nisso, nenhuma loucura, e sim reflexo do medo da desindustrialização, devida à realocação de fábricas para onde os salários se rebaixam ao nível da desumanidade. Uma reação particular à nova ordem mundial, que vitimiza a antiga classe trabalhadora branca do "cinturão da ferrugem". A esta, junto a setores desclassificados, deveu-se a eleição de Trump.

Em suma, foi o medo. Pode-se agir por medo ou apesar dele. No último caso, enfrentam-se obstáculos, até mesmo a morte. É o que se observa nos "tycoons", construtores de fortunas e impérios. E disso sempre fez alarde o capitalismo. O que nunca se explicita é o temor subjacente às conquistas. A paranoia como cimento social é motora de uma ideologia isolacionista, expressa em modos de vida, literatura popular e cinema de ação. Uma sociabilidade propícia a serial killers.

Esse é o substrato da aversão visceral ao outro, o estrangeiro, foco da alma coletiva encarnada em Trump. Deportar imigrantes é uma incitação ao exílio interior de cidadãos destinados à "América Novamente Grande" (Maga), ou seja, brancos descendentes dos primeiros colonos. O uso de boné do Maga por um não-americano, um brasileiro, digamos, é um marcador rebarbativo de ignorância política ou do transe atravessado pelos excluídos da nova bonança, prometida, não pelo impossível retorno da indústria manufatureira, e sim pela IA.

Mas o domínio da inteligência vive à sombra da besteira. Anos atrás, Jean Baudrillard assinalava que "a tirania da IA preside ao nascimento de uma besteira desconhecida até agora —a estupidez artificial— espalhada por toda parte, nas telas e redes informáticas. Então a besteira natural pode ganhar nobreza, como loucura" (em "Le Pacte de Lucidité").

Produto dessas telas e redes, portanto, de um novo tipo de estupidez, Trump busca nobreza eleitoral na insanidade. Seu niilismo, avesso ao iluminismo das universidades, prospera na depressão moral e cultural dos parceiros de crueldade: nacionalistas cristãos de direita, big techs e até na subserviência da brasileira, a JBS, que doou US$ 5 milhões para a sua posse.

Trump quer dinheiro. A aparente loucura está na imprevisibilidade da sua gangorra entre mundo histórico e realidade paralela. Até agora não emulou Calígula, que fez do cavalo Incitatus um senador romano. Uma equinocultura contagiante: segundo um senador brasileiro, Trump poderá retaliar com bomba atômica se for desobedecido. Mas o Chucky-Laranja, invenção telemórfica, prefere se afirmar como reencenador oportunista de loucuras do passado.

Assinar:

Comentários (Atom)