domingo, 28 de maio de 2023

Espécie animal

A parte mais sensível do corpo de um urso é seu focinho. A informação, inútil para a maioria da população global, nunca foi mero fait divers para as seculares etnias de ciganos da Bulgária. Naquele pedaço dos Bálcãs, o controle de ursos pelo focinho era essencial para garantir a milenar forma de ganha-pão e entretenimento do povo roma: capturar, domesticar e treinar esses mamíferos de grande porte até que se tornassem servidores dóceis e atração ambulante. Com as narinas perfuradas por argolas de metal, os animais se sujeitavam a toda sorte de comandos inglórios, como dançar sobre patas traseiras ou ingerir bebidas alcoólicas.

Essa forma de entretenimento para humanos durou até o final do século XX. Foi somente com a implosão do bloco soviético, a que a Bulgária estava atrelada, que os ursos domesticados puderam empreender, também eles, a difícil transição do cativeiro para a liberdade. Não foi fácil. Quem melhor a descreveu foi o jornalista polonês Witold Szablowski, com “Dancing bears — True stories of people nostalgic for life under tyranny”, publicado cinco anos atrás, traduzido para uma dezena de línguas e já citado neste mesmo espaço. Retoma-se aqui o ângulo central da obra, mas para virá-la do avesso. O episódio de racismo escancarado contra o jogador brasileiro Vinícius Jr. , testemunhado pelo mundo na semana passada, serve de gancho para a releitura.

O livro de Szablowski, cujo estilo é equivocadamente comparado ao de seu portentoso conterrâneo Ryszard Kapuscinski, se divide em duas partes simétricas. Cada uma tem nove capítulos de títulos iguais, e eles se espelham. A primeira narra a história dos ursos, cujo cativeiro foi afrouxado por ONGs bem-intencionadas. A segunda trata da também complexa transição de sociedades comunistas para o capitalismo. Para os animais, a primeira etapa iniciou-se por liberdade vigiada (ou cativeiro mais civilizado) — eles precisaram ser ensinados a hibernar, foram castrados e, portanto, não conseguem se reproduzir, não sabiam sequer copular. Para horror dos ativistas encarregados de devolvê-los à natureza, alguns ursos, mesmo libertos de suas argolas, continuavam a erguer o corpanzil sobre duas patas para dançar como foram ensinados.

Outros, desnorteados, procuravam insistentemente com as patas dianteiras as argolas que não lhes aprisionavam mais as narinas. Um zoólogo ouvido pelo autor relatou que as equipes passavam horas observando os ursos para aferir o grau de liberdade de agressão instintiva que os animais conquistavam aos poucos.

— Eles passaram a viver numa espécie de laboratório de liberdade, onde os humanos lhes ensinavam a ser livres — explicou o autor em entrevista à National Public Radio dos Estados Unidos — A liberdade é complicada. Ela pode, até, ser muito penosa.

Assim como os ursos cativos não sabiam hibernar, não se alimentavam o suficiente no outono, por isso viravam osso no inverno, também as sociedades fechadas estavam mal preparadas para transitar por regimes mais democráticos, sempre sujeitos às turbulências do contraditório. Szablowski, inicialmente, colocara o atual czar russo Vladimir Putin na categoria dos adestradores, “o cara que sempre teve ursos, os usava e nunca soube fazer outra coisa na vida”. Mais recentemente, começou a se indagar se Putin e outros autocratas semelhantes não seriam, também, ursos amestrados, por não conhecerem outra vida. Cresceram não confiando em ninguém, desconhecem o funcionamento de instituições democráticas, são também prisioneiros do sistema por eles mantido.

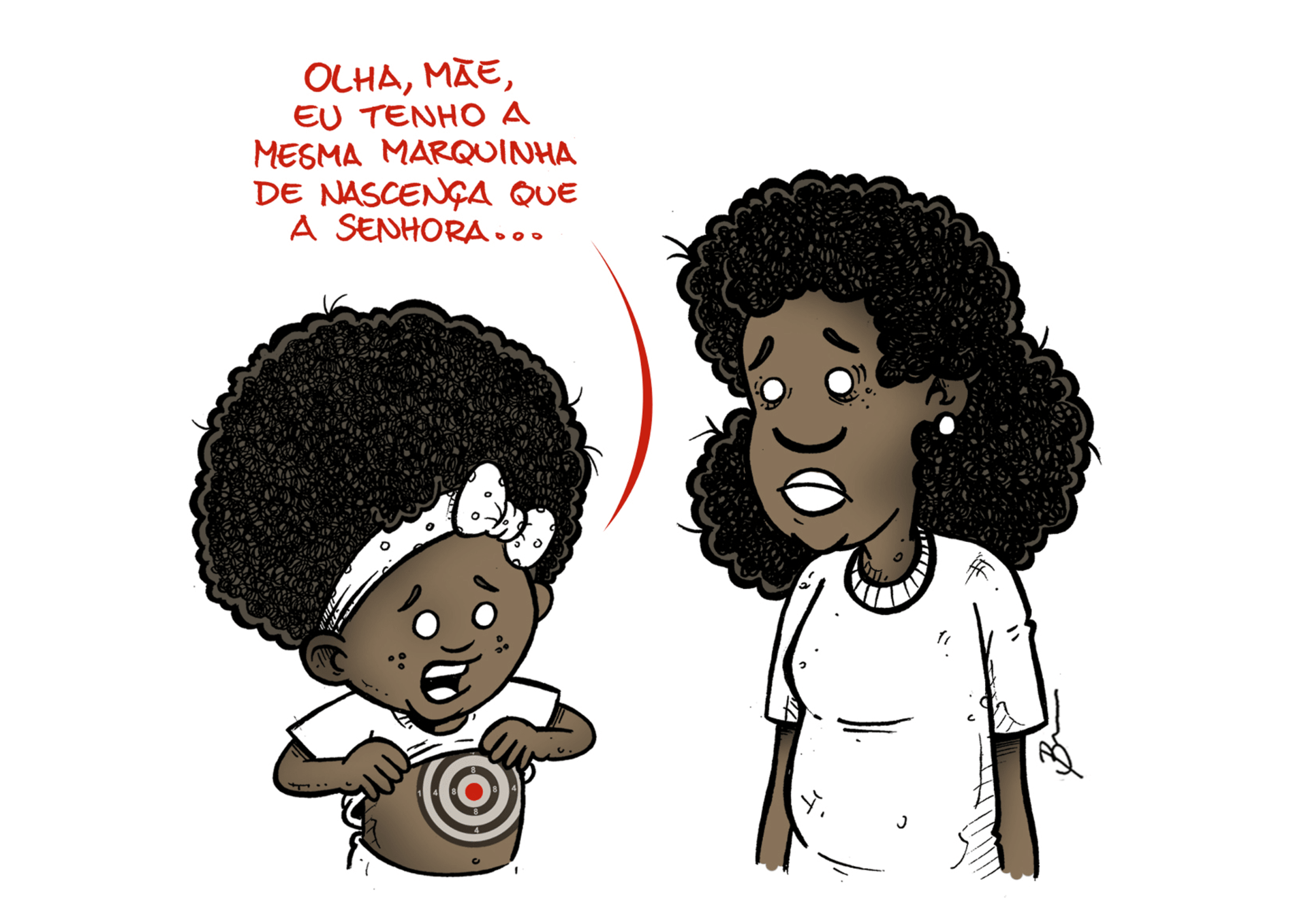

É aqui que entra uma pergunta incômoda para o racismo secular que nesta semana mostrou seu focinho no estádio na Espanha. E se os aprisionados neste mundo desigual não forem os ursos, e sim seus amestradores — a civilização branca, incapaz de se libertar de sua própria desumanidade? O supremacismo branco grita por medo de perder a razão de ser. Não suporta a realidade de pertencermos todos à mesma espécie animal. Quanto mais náufrago, maior a violência do negacionista. Toda sociedade alicerçada no racismo tem medo de extirpá-lo, pois ele lhe aufere privilégios. O Brasil é o primeiro da lista a precisar se olhar no espelho para ter vergonha do que vê. A dor de ser negro, preto ou pardo, no Brasil é de uma infâmia superlativa. Somos todos coniventes.

Essa forma de entretenimento para humanos durou até o final do século XX. Foi somente com a implosão do bloco soviético, a que a Bulgária estava atrelada, que os ursos domesticados puderam empreender, também eles, a difícil transição do cativeiro para a liberdade. Não foi fácil. Quem melhor a descreveu foi o jornalista polonês Witold Szablowski, com “Dancing bears — True stories of people nostalgic for life under tyranny”, publicado cinco anos atrás, traduzido para uma dezena de línguas e já citado neste mesmo espaço. Retoma-se aqui o ângulo central da obra, mas para virá-la do avesso. O episódio de racismo escancarado contra o jogador brasileiro Vinícius Jr. , testemunhado pelo mundo na semana passada, serve de gancho para a releitura.

O livro de Szablowski, cujo estilo é equivocadamente comparado ao de seu portentoso conterrâneo Ryszard Kapuscinski, se divide em duas partes simétricas. Cada uma tem nove capítulos de títulos iguais, e eles se espelham. A primeira narra a história dos ursos, cujo cativeiro foi afrouxado por ONGs bem-intencionadas. A segunda trata da também complexa transição de sociedades comunistas para o capitalismo. Para os animais, a primeira etapa iniciou-se por liberdade vigiada (ou cativeiro mais civilizado) — eles precisaram ser ensinados a hibernar, foram castrados e, portanto, não conseguem se reproduzir, não sabiam sequer copular. Para horror dos ativistas encarregados de devolvê-los à natureza, alguns ursos, mesmo libertos de suas argolas, continuavam a erguer o corpanzil sobre duas patas para dançar como foram ensinados.

Outros, desnorteados, procuravam insistentemente com as patas dianteiras as argolas que não lhes aprisionavam mais as narinas. Um zoólogo ouvido pelo autor relatou que as equipes passavam horas observando os ursos para aferir o grau de liberdade de agressão instintiva que os animais conquistavam aos poucos.

— Eles passaram a viver numa espécie de laboratório de liberdade, onde os humanos lhes ensinavam a ser livres — explicou o autor em entrevista à National Public Radio dos Estados Unidos — A liberdade é complicada. Ela pode, até, ser muito penosa.

Assim como os ursos cativos não sabiam hibernar, não se alimentavam o suficiente no outono, por isso viravam osso no inverno, também as sociedades fechadas estavam mal preparadas para transitar por regimes mais democráticos, sempre sujeitos às turbulências do contraditório. Szablowski, inicialmente, colocara o atual czar russo Vladimir Putin na categoria dos adestradores, “o cara que sempre teve ursos, os usava e nunca soube fazer outra coisa na vida”. Mais recentemente, começou a se indagar se Putin e outros autocratas semelhantes não seriam, também, ursos amestrados, por não conhecerem outra vida. Cresceram não confiando em ninguém, desconhecem o funcionamento de instituições democráticas, são também prisioneiros do sistema por eles mantido.

É aqui que entra uma pergunta incômoda para o racismo secular que nesta semana mostrou seu focinho no estádio na Espanha. E se os aprisionados neste mundo desigual não forem os ursos, e sim seus amestradores — a civilização branca, incapaz de se libertar de sua própria desumanidade? O supremacismo branco grita por medo de perder a razão de ser. Não suporta a realidade de pertencermos todos à mesma espécie animal. Quanto mais náufrago, maior a violência do negacionista. Toda sociedade alicerçada no racismo tem medo de extirpá-lo, pois ele lhe aufere privilégios. O Brasil é o primeiro da lista a precisar se olhar no espelho para ter vergonha do que vê. A dor de ser negro, preto ou pardo, no Brasil é de uma infâmia superlativa. Somos todos coniventes.

Racismo nosso de cada dia

O Brasil tem que enfiar a carapuça. Ele também não é, assim, um país tão maravilhoso nessa matéria. Ao contrário. Aqui tem muitos incidentes desse tipo. E nós também temos muito o que aprender.Rubens Ricupero, ex-subsecretário-geral da ONU

O racismo e uma cidade no estado mais negro do Brasil

Nas ruas de Cachoeira, cada passante é parente socioestético de Vini Jr. Conhecida como "cidade heroica" no Recôncavo Baiano, dos seus 33 mil habitantes, 84% autodeclarados negros. Dali partiram as tropas de lavradores, comerciantes, escravos e forros que lutaram pela independência da Bahia em 1823.

Ativo centro cultural, é citada como cidade-monumento, pelo casario barroco, igrejas, irmandades e comunidades afrolitúrgicas.

Eleita pelo Republicanos, a atual prefeita é lavradora de profissão, curso médio completo. Sempre acompanhada por dois seguranças, mora em Salvador, capital, porque sobre ela pesam ameaças de morte. O motivo é único e claro como a cor da pele de onde procedem: ela é negra, a primeira a ocupar o cargo na cidade multicentenária.

Vale frisar que essa aberração não é sulista, isto é, não é coisa de nenhum desses estados onde neofascismo brota como pinhão nas árvores ou bergamota à beira dos cercados. Muito menos da Espanha, onde despertaram zumbis franquistas. Ocorre na matriz mais afro da federação. Planta daninha transgênica, racismo não escolhe terreno para medrar.

A questão volta à cena com as massivas agressões espanholas a Vini Jr., mas também com críticas ponderáveis ao identitarismo. Argumenta-se que a adesão das esquerdas ao movimento identitário (gênero, antirracismo etc.) empurra o povo para a extrema direita. De fato, a esquerda clássica deslocou-se ideologicamente da metafísica revolucionária, caucionada pelo operariado como classe histórica, para a trama da dominação constituída por patriarcado e colonialidade.

O novo eco libertário fragmenta-se na dispersão das minorias. A comunicação progressista não se apoia, como na ideologia obreira, numa unidade comparável ao mito do trabalho feito "essência perdurável do homem" (Marx). Simplesmente afrouxar a camisa de força das hierarquias raciais, sexuais e coloniais periga ressuscitar o pior. Reacionário não discute: é só aparelho de ódio.

Mas perder discurso não é perder razão. É um aviso de que a justa argumentação não consegue transitar na pluralidade dos canais de diálogo, por estreiteza conceitual frente ao patriarcalismo, "poder habitado por um espírito-cão, um espírito-porco e um espírito-canalha" (Achile Mbembe). É o poder colonial de esvaziar o outro de seu conteúdo histórico. Contra isso é fraco o progressismo embalado pelos belos, mas abstratos, metadiscursos explicativos do mundo.

Assim o impasse identitário. Por um lado, atrai o ódio visceral de extremos, desde elites malévolas a neofascistas em flor. Por outro, mobiliza estratos até agora silenciados. A prefeita e seus eleitores são bom exemplo: convite à nação brasileira e à Espanha a tomar um banho de Cachoeira.

Ativo centro cultural, é citada como cidade-monumento, pelo casario barroco, igrejas, irmandades e comunidades afrolitúrgicas.

Eleita pelo Republicanos, a atual prefeita é lavradora de profissão, curso médio completo. Sempre acompanhada por dois seguranças, mora em Salvador, capital, porque sobre ela pesam ameaças de morte. O motivo é único e claro como a cor da pele de onde procedem: ela é negra, a primeira a ocupar o cargo na cidade multicentenária.

Vale frisar que essa aberração não é sulista, isto é, não é coisa de nenhum desses estados onde neofascismo brota como pinhão nas árvores ou bergamota à beira dos cercados. Muito menos da Espanha, onde despertaram zumbis franquistas. Ocorre na matriz mais afro da federação. Planta daninha transgênica, racismo não escolhe terreno para medrar.

A questão volta à cena com as massivas agressões espanholas a Vini Jr., mas também com críticas ponderáveis ao identitarismo. Argumenta-se que a adesão das esquerdas ao movimento identitário (gênero, antirracismo etc.) empurra o povo para a extrema direita. De fato, a esquerda clássica deslocou-se ideologicamente da metafísica revolucionária, caucionada pelo operariado como classe histórica, para a trama da dominação constituída por patriarcado e colonialidade.

O novo eco libertário fragmenta-se na dispersão das minorias. A comunicação progressista não se apoia, como na ideologia obreira, numa unidade comparável ao mito do trabalho feito "essência perdurável do homem" (Marx). Simplesmente afrouxar a camisa de força das hierarquias raciais, sexuais e coloniais periga ressuscitar o pior. Reacionário não discute: é só aparelho de ódio.

Mas perder discurso não é perder razão. É um aviso de que a justa argumentação não consegue transitar na pluralidade dos canais de diálogo, por estreiteza conceitual frente ao patriarcalismo, "poder habitado por um espírito-cão, um espírito-porco e um espírito-canalha" (Achile Mbembe). É o poder colonial de esvaziar o outro de seu conteúdo histórico. Contra isso é fraco o progressismo embalado pelos belos, mas abstratos, metadiscursos explicativos do mundo.

Assim o impasse identitário. Por um lado, atrai o ódio visceral de extremos, desde elites malévolas a neofascistas em flor. Por outro, mobiliza estratos até agora silenciados. A prefeita e seus eleitores são bom exemplo: convite à nação brasileira e à Espanha a tomar um banho de Cachoeira.

A vitória de Flaubert

Ainda me lembro das férias de verão em que fiquei enfurnado, numa casa de pescador, lendo uma velha edição de Madame Bovary. Fui abduzido por aquele percurso em direção ao abismo, mas ao contrário do que aconteceu com Vargas Llosa, numa experiência parecida (só que mais chique, em Paris), não me apaixonei por Emma Bovary. Senti pena. Não exatamente dela, mas da miséria que ela conta sobre todos nós. E confesso que o que realmente me fascinou foi ler sobre o processo sofrido por Flaubert, pelos pecados de Emma e de toda aquela história. Seu algoz foi o procurador Ernest Pinard, um tipo mordaz, que faria carreira na França bonapartista. A questão fascinante naquilo tudo era: Flaubert seria culpado pela perversão de seus personagens? Pinard não tinha dúvidas. Não era besta de cair na conversa malandra sobre separar ficção e realidade. A ideia de que “a arte devia ser livre”, que não devia ser moralizada, que o escritor era uma coisa, e outra sua criação.

Flaubert escapou por pouco, mas Pinard não desistiu. Estava decidido a ser o grande moralizador da França, e meses depois voltou à carga, dessa vez contra Baudelaire e seu As Flores do Mal. Sua lógica seguiu intacta. Aquele livro era obviamente pecaminoso. Cita os versos mais ofensivos, faz drama, tenta chocar a audiência, e de certo modo consegue. Ele até admite que o autor possa estar sendo irônico, que ele apenas “retrata o mal e seus arrebatamentos”, como disse o próprio Baudelaire, e que tudo aquilo não reflete suas crenças pessoais. Mas como confiar nisso? Como garantir que as pessoas saberiam julgar? A verdade é que era preciso proteger a sociedade, e que por isso caberia ao Ministério Público impor os “limites que não podem ser ultrapassados”.

Na virada para o século XX, a arte foi se emancipando dessa carcaça moral. Um momento óbvio desse caminho sinuoso foi a suprema provocação de Duchamp colocando seu urinol naquela exposição nova-iorquina de 1917. A partir dali ganhou um quê de ridículo perguntar sobre a “função” ou o “sentido” de um objeto artístico. Há muita coisa misturada quando Duchamp diz que “a arte é o que eu disser que é”. Uma hipótese é dizer que minha arte pode ser fake, como de certo modo era não só o urinol, mas a assinatura que ele levava. Outra pode ser que há um espaço próprio para a arte, o museu, o teatro ou o vídeo no YouTube, e que este lugar define o objeto estético. E há ainda a ideia sedutora de que há ali uma performance. Ele vai ali na Quinta Avenida, compra o urinol, assina um nome que lhe der na telha e põe na exposição. O que a partir daí está perfeitamente desobrigado de qualquer narrativa externa ao próprio gesto, à performance, ao objeto. A decisão, em última instância, será do mercado. Se aquilo fará sentido para as pessoas, se elas ficarão irritadas, fascinadas ou quem sabe darão apenas uma sonora gargalhada. De qualquer maneira, a arte se converte no oposto da pregação por Pinard, e o artista é liberto da condição de sentinela moral de alguma coisa. Tudo perfeito. Não haveria mais procuradores investigando peças, versos ou imagens, nem fiscais em teatros e exposições, à procura de algum pecado. Pinard perdeu. Se tornou um tipo arcaico e virtualmente esquecido, na memória triste do século XIX.

Os ventos agora parecem estar mudando. Por curioso que possa parecer, o espírito do velho procurador parece voltar a nos assombrar. Ele vem, por óbvio, de roupa nova, ajustado à moralidade da nossa época, mas seu sentido é o mesmo: enquadrar a cultura em uma régua moral. Não é difícil perceber essas coisas quando se observa com um pouco mais de calma o debate em torno da censura ao humor no Brasil atual. A história todos conhecem, e diz respeito ao banimento do humorista Léo Lins, obrigado a apagar seus vídeos e proibido de sair de São Paulo por mais de dez dias, sem autorização judicial. Na primeira vez que li aquilo, achei que fosse uma pegadinha, mas me enganei. E o mais interessante: a juíza que determinou a censura agiu perfeitamente amparada pela lei. O Congresso de fato aprovou uma lei agravando as penas para “discriminações” feitas “em contexto de descontração, diversão ou recreação”. E fez mais: deu ao juiz amplo poder para decidir o que define uma minoria, e qual o significado de expressões como “vergonha, medo ou exposição indevida”. A juíza cumpriu seu papel. Fez sua lista de minorias e atendeu a uma justificativa que anima todo o processo: aquelas piadas reproduzem “discursos que hoje são repudiados”. Foi aí que me caiu os butiás dos bolsos, como se diz lá na Campanha. É a mesma lógica das leis limitando a liberdade de expressão na França do século XIX, e que levaram àqueles processos. A proteção da “moral pública”. Os costumes da época, chancelados pela maioria cultural. Ou ao menos o que o Ministério Público da época imaginava ser a maioria cultural.

O interessante foi a rapidez da mudança. Ainda me lembro dos Trapalhões sendo homenageados no Carnaval. Nem eles, com seu humor tosco, nem o Casseta & Planeta e sua arte bem mais crescidinha teriam muita chance no atual Brasil puritano. Já fomos um país capaz de rir de si mesmo, mas agora o tempo fechou. Ainda me lembro de ter defendido a tese da “liberdade da arte” em um debate em Porto Alegre, à época de uma exposição tida como imoral, em um centro cultural da cidade. Disse o que me parecia óbvio, que a arte era frequentemente insuportável, e que quem se sentisse ofendido deveria passar longe da exposição e quem sabe escrever uma crítica pesada no jornal. Não colou, e o detalhe é que eram os “conservadores” que me contestavam na plateia. Agora são os “progressistas” que andam de dedo em riste, correndo atrás dos tribunais para censurar. Ao menos nisso, são perfeitamente iguais. Ambos desejam regular a cultura, ajustar a arte, a linguagem, os costumes a sua visão muito particular de mundo. E suspeito que eles são maioria. É só observar a fúria das redes, os xingamentos ao Fabio Porchat e ao Antonio Tabet, por estes dias, pela defesa de alguns valores que há poucos anos teriam parecido perfeitamente evidentes. O fato é que nosso Zeitgeist, o sentido do pêndulo, de nossa época, se move na direção do controle, não da liberdade. Decidimos novamente moralizar a arte e a cultura. Um Pinard politicamente correto ganharia fácil de um Flaubert ou de um Baudelaire, nos tribunais ou no manicômio digital, nestes tempos ácidos.

De minha parte, prefiro andar na contramão. Na verdade, é um certo olhar liberal que termina sempre meio marginal nesse debate. Mas um dia as pessoas cansam, o mundo vai se tornando sem graça, a quantidade de gente banida vai ficando constrangedora, e o pêndulo muda de novo de direção. É assim que tem sido, ao menos desde a revolução iluminista. Pode demorar, mas a derrota, como aconteceu naquele processo perdido no tempo, será sempre de Pinard e sua virtude. E a vitória de Flaubert, com todos os seus pecados.

Flaubert escapou por pouco, mas Pinard não desistiu. Estava decidido a ser o grande moralizador da França, e meses depois voltou à carga, dessa vez contra Baudelaire e seu As Flores do Mal. Sua lógica seguiu intacta. Aquele livro era obviamente pecaminoso. Cita os versos mais ofensivos, faz drama, tenta chocar a audiência, e de certo modo consegue. Ele até admite que o autor possa estar sendo irônico, que ele apenas “retrata o mal e seus arrebatamentos”, como disse o próprio Baudelaire, e que tudo aquilo não reflete suas crenças pessoais. Mas como confiar nisso? Como garantir que as pessoas saberiam julgar? A verdade é que era preciso proteger a sociedade, e que por isso caberia ao Ministério Público impor os “limites que não podem ser ultrapassados”.

Na virada para o século XX, a arte foi se emancipando dessa carcaça moral. Um momento óbvio desse caminho sinuoso foi a suprema provocação de Duchamp colocando seu urinol naquela exposição nova-iorquina de 1917. A partir dali ganhou um quê de ridículo perguntar sobre a “função” ou o “sentido” de um objeto artístico. Há muita coisa misturada quando Duchamp diz que “a arte é o que eu disser que é”. Uma hipótese é dizer que minha arte pode ser fake, como de certo modo era não só o urinol, mas a assinatura que ele levava. Outra pode ser que há um espaço próprio para a arte, o museu, o teatro ou o vídeo no YouTube, e que este lugar define o objeto estético. E há ainda a ideia sedutora de que há ali uma performance. Ele vai ali na Quinta Avenida, compra o urinol, assina um nome que lhe der na telha e põe na exposição. O que a partir daí está perfeitamente desobrigado de qualquer narrativa externa ao próprio gesto, à performance, ao objeto. A decisão, em última instância, será do mercado. Se aquilo fará sentido para as pessoas, se elas ficarão irritadas, fascinadas ou quem sabe darão apenas uma sonora gargalhada. De qualquer maneira, a arte se converte no oposto da pregação por Pinard, e o artista é liberto da condição de sentinela moral de alguma coisa. Tudo perfeito. Não haveria mais procuradores investigando peças, versos ou imagens, nem fiscais em teatros e exposições, à procura de algum pecado. Pinard perdeu. Se tornou um tipo arcaico e virtualmente esquecido, na memória triste do século XIX.

Os ventos agora parecem estar mudando. Por curioso que possa parecer, o espírito do velho procurador parece voltar a nos assombrar. Ele vem, por óbvio, de roupa nova, ajustado à moralidade da nossa época, mas seu sentido é o mesmo: enquadrar a cultura em uma régua moral. Não é difícil perceber essas coisas quando se observa com um pouco mais de calma o debate em torno da censura ao humor no Brasil atual. A história todos conhecem, e diz respeito ao banimento do humorista Léo Lins, obrigado a apagar seus vídeos e proibido de sair de São Paulo por mais de dez dias, sem autorização judicial. Na primeira vez que li aquilo, achei que fosse uma pegadinha, mas me enganei. E o mais interessante: a juíza que determinou a censura agiu perfeitamente amparada pela lei. O Congresso de fato aprovou uma lei agravando as penas para “discriminações” feitas “em contexto de descontração, diversão ou recreação”. E fez mais: deu ao juiz amplo poder para decidir o que define uma minoria, e qual o significado de expressões como “vergonha, medo ou exposição indevida”. A juíza cumpriu seu papel. Fez sua lista de minorias e atendeu a uma justificativa que anima todo o processo: aquelas piadas reproduzem “discursos que hoje são repudiados”. Foi aí que me caiu os butiás dos bolsos, como se diz lá na Campanha. É a mesma lógica das leis limitando a liberdade de expressão na França do século XIX, e que levaram àqueles processos. A proteção da “moral pública”. Os costumes da época, chancelados pela maioria cultural. Ou ao menos o que o Ministério Público da época imaginava ser a maioria cultural.

O interessante foi a rapidez da mudança. Ainda me lembro dos Trapalhões sendo homenageados no Carnaval. Nem eles, com seu humor tosco, nem o Casseta & Planeta e sua arte bem mais crescidinha teriam muita chance no atual Brasil puritano. Já fomos um país capaz de rir de si mesmo, mas agora o tempo fechou. Ainda me lembro de ter defendido a tese da “liberdade da arte” em um debate em Porto Alegre, à época de uma exposição tida como imoral, em um centro cultural da cidade. Disse o que me parecia óbvio, que a arte era frequentemente insuportável, e que quem se sentisse ofendido deveria passar longe da exposição e quem sabe escrever uma crítica pesada no jornal. Não colou, e o detalhe é que eram os “conservadores” que me contestavam na plateia. Agora são os “progressistas” que andam de dedo em riste, correndo atrás dos tribunais para censurar. Ao menos nisso, são perfeitamente iguais. Ambos desejam regular a cultura, ajustar a arte, a linguagem, os costumes a sua visão muito particular de mundo. E suspeito que eles são maioria. É só observar a fúria das redes, os xingamentos ao Fabio Porchat e ao Antonio Tabet, por estes dias, pela defesa de alguns valores que há poucos anos teriam parecido perfeitamente evidentes. O fato é que nosso Zeitgeist, o sentido do pêndulo, de nossa época, se move na direção do controle, não da liberdade. Decidimos novamente moralizar a arte e a cultura. Um Pinard politicamente correto ganharia fácil de um Flaubert ou de um Baudelaire, nos tribunais ou no manicômio digital, nestes tempos ácidos.

De minha parte, prefiro andar na contramão. Na verdade, é um certo olhar liberal que termina sempre meio marginal nesse debate. Mas um dia as pessoas cansam, o mundo vai se tornando sem graça, a quantidade de gente banida vai ficando constrangedora, e o pêndulo muda de novo de direção. É assim que tem sido, ao menos desde a revolução iluminista. Pode demorar, mas a derrota, como aconteceu naquele processo perdido no tempo, será sempre de Pinard e sua virtude. E a vitória de Flaubert, com todos os seus pecados.

Assinar:

Comentários (Atom)