Há um esforço pueril para atribuir à reunião ares de normalidade. Nessa versão, tudo não teria passado de um encontro institucional entre dois chefes de Poderes. Conversa mole. O encontro foi 100% feito de esquisitices: o ambiente doméstico, a atmosfera frouxa do final de semana, a pauta desconhecida, a omissão na agenda oficial… Tudo isso mais o fato de que Cármen Lúcia recepcionou em casa não um presidente do Poder Executivo, mas um prontuário que inclui duas denúncias criminais, dois inquéritos por corrupção e uma quebra de sigilo bancário.

A lorota de Temer pendurou Cármen Lúcia nas manchetes na desconfortável posição de alguém que precisa dar explicações sobre atitudes inexplicáveis. Pintado para a guerra, Temer vê inimigos em toda parte. Sobretudo no Supremo. Na Segunda Turma, o relator da Lava Jato, Edson Fachin, incluiu o presidente no rol de investigados do inquérito sobre a Odebrecht. Na Primeira Turma, Luís Roberto Barroso acaba de quebrar o sigilo bancário de Temer no inquérito sobre a troca de propina pela edição de um decreto na área de portos.

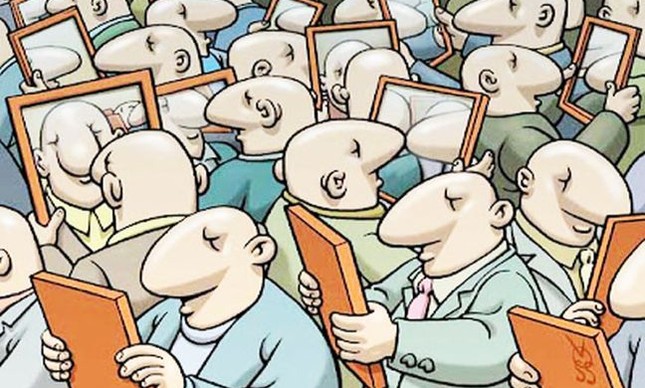

Pela primeira vez desde a chegada de Pedro Álvares Cabral o Estado investiga e pune oligarcas com poderio político e empresarial. Numa quadra tão inusitada da vida nacional, Cármen Lúcia deveria conversar com o espelho antes de receber investigados em casa.

Se a ministra tivesse consultado sua consciência, ouviria sábios conselhos: “Não encontre Michel Temer. Se encontrar, prefira a sede do Supremo. Se cair num sábado, transfira para um dia útil. Se lhe pedirem segredo, faça constar da agenda. Se não especificarem a pauta, não entre na sala com menos de duas testemunhas.

Não espanta que Temer ainda se sinta à vontade para constranger a presidente do Supremo com pedidos de encontro. De um personagem crivado de inquéritos não se espera um comportamento recatado. O espantoso é que Cármen Lúcia aceite recebê-lo de qualquer jeito.

A suavidade imprópria reservada a Michel Temer não orna com a rigidez adequada que aproxima Lula da cadeia. Pela experiência que já acumulou na vida, a doutora já deveria saber que todo grande problema começa com pequenas explicações.