terça-feira, 13 de janeiro de 2026

Jornalismo investigativo defende a sociedade

Por meio de soldados arrependidos, o jornalista Seymour Hersh soube da chacina em My Lai. Na manhã de 16 de março de 1968, helicópteros da Companhia Charlie desceram no pequeno vilarejo vietnamita. A ordem: destruir a aldeia suspeita de abrigar combatentes vietcongues. Entre 7h30 e 11h, os soldados mataram cerca de 500 pessoas, entre crianças, mulheres e idosos. Estupraram mulheres e meninas. Bebês foram mortos a tiros ou na ponta das baionetas.

Nenhuma arma foi encontrada.

Com informações colhidas entre os militares, Seymour Hersh publicou a história em novembro de 1969, quase 20 meses depois do massacre. Inicialmente foi desmentido pelo Exército americano. Depois de novas reportagens de Hersh, com mais detalhes e depoimentos, o Exército mudou de versão. Falou de uma ação exitosa com a morte de 128 vietcongues. A mentira logo seria desmontada. As revelações de Hersh serviram para alimentar a reação da opinião pública contra o envolvimento dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. As tropas americanas deixaram o país em 1973, depois dos Acordos de Paris. A guerra terminou em 1975, com a vitória vietnamita, depois de milhares de baixas de ambos os lados.

O padrão da hipocrisia voltou a ser repetido em 2004. Novamente pelas mãos de Seymour Hersh, soube-se das torturas praticadas na prisão de Abu Ghraib, no Iraque. Desta vez, os americanos estavam em guerra contra o regime de Saddam Hussein. No presídio controlado pelo Exército dos Estados Unidos, soldados praticavam sevícias e assassinatos contra os presos, usando cabos de vassoura, simulações de afogamento, choques elétricos e queimaduras com cigarros. Prisioneiros eram empilhados nus em pirâmides humanas enquanto soldados posavam para fotos, sorrindo. Encurralado pelas denúncias, o Exército tentou desmentir as notícias. Hersh então forneceu as fotos dos próprios militares ao lado dos prisioneiros torturados e mortos. As armas de destruição em massa, argumento oficial justificando a invasão do Iraque, jamais foram encontradas. Eram um engodo.

Hersh, ícone do jornalismo investigativo americano, é tema de “Cover-up”, documentário de Laura Poitras e Mark Obenhaus. Além dos dois casos acima, o filme mostra o envolvimento do repórter na revelação de outros episódios da política americana, como o Watergate, com Carl Bernstein e Bob Woodward, escândalo que levou o presidente Richard Nixon à renúncia. Ou ainda o relacionamento de John Kennedy e Marilyn Monroe, confirmado por seus seguranças ao repórter. Aos 87 anos, Hersh continua incomodando.

“Cover-up”, disponível na Netflix, deveria ser visto por quem ainda acredita que jornalismo pode ser um instrumento de combate à mentira oficial. E que não deve se acovardar diante de pressões nem proteger ideologicamente os lados envolvidos. De imediato, serve para as milícias digitais — algumas integradas por jornalistas — que atacam a colunista Malu Gaspar, do GLOBO, por suas revelações sobre o caso Master.

Parte de “Cover-up” dedica-se às fontes de Hersh. Poitras pergunta várias vezes suas identidades. O repórter se nega a revelar:

— Devo protegê-las — diz.

Não é apenas uma questão ética, de confiança, mas também garantia contra eventuais retaliações. Em alguns casos, já passaram décadas — nem por isso Hersh se dispõe a trazer a público seus informantes.

É uma lição.

Em certo momento, Hersh se irrita quando Poitras revela detalhes de suas investigações e chega perto de identificar fontes. Poitras investiga o investigador. Traz revelações. Os papéis se invertem, de repente Hersh luta para proteger seus informantes. É um dos momentos cruciais do documentário. As identidades não podem ser escancaradas porque as informações vieram sob condição de anonimato.

Com indicações e pistas, Hersh faz o básico do jornalismo investigativo: verifica os fatos. Procura descobrir se o que tem em mãos é seguro e verdadeiro. Sai atrás de novas fontes. Como tem credibilidade — ele é conhecido por cumprir acordos —, consegue cercar e comprovar as versões.

Por seu prestígio, atrai novos informantes. Outros descalabros são trazidos a público. Suas revelações ajudaram a encurtar uma guerra, a terminar cruéis sessões de tortura contra prisioneiros, a afastar um presidente corrupto. Vidas foram poupadas. A civilização ganha com o jornalismo independente quando pode se defender de quem a usurpa.

Nenhuma arma foi encontrada.

Com informações colhidas entre os militares, Seymour Hersh publicou a história em novembro de 1969, quase 20 meses depois do massacre. Inicialmente foi desmentido pelo Exército americano. Depois de novas reportagens de Hersh, com mais detalhes e depoimentos, o Exército mudou de versão. Falou de uma ação exitosa com a morte de 128 vietcongues. A mentira logo seria desmontada. As revelações de Hersh serviram para alimentar a reação da opinião pública contra o envolvimento dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. As tropas americanas deixaram o país em 1973, depois dos Acordos de Paris. A guerra terminou em 1975, com a vitória vietnamita, depois de milhares de baixas de ambos os lados.

O padrão da hipocrisia voltou a ser repetido em 2004. Novamente pelas mãos de Seymour Hersh, soube-se das torturas praticadas na prisão de Abu Ghraib, no Iraque. Desta vez, os americanos estavam em guerra contra o regime de Saddam Hussein. No presídio controlado pelo Exército dos Estados Unidos, soldados praticavam sevícias e assassinatos contra os presos, usando cabos de vassoura, simulações de afogamento, choques elétricos e queimaduras com cigarros. Prisioneiros eram empilhados nus em pirâmides humanas enquanto soldados posavam para fotos, sorrindo. Encurralado pelas denúncias, o Exército tentou desmentir as notícias. Hersh então forneceu as fotos dos próprios militares ao lado dos prisioneiros torturados e mortos. As armas de destruição em massa, argumento oficial justificando a invasão do Iraque, jamais foram encontradas. Eram um engodo.

Hersh, ícone do jornalismo investigativo americano, é tema de “Cover-up”, documentário de Laura Poitras e Mark Obenhaus. Além dos dois casos acima, o filme mostra o envolvimento do repórter na revelação de outros episódios da política americana, como o Watergate, com Carl Bernstein e Bob Woodward, escândalo que levou o presidente Richard Nixon à renúncia. Ou ainda o relacionamento de John Kennedy e Marilyn Monroe, confirmado por seus seguranças ao repórter. Aos 87 anos, Hersh continua incomodando.

“Cover-up”, disponível na Netflix, deveria ser visto por quem ainda acredita que jornalismo pode ser um instrumento de combate à mentira oficial. E que não deve se acovardar diante de pressões nem proteger ideologicamente os lados envolvidos. De imediato, serve para as milícias digitais — algumas integradas por jornalistas — que atacam a colunista Malu Gaspar, do GLOBO, por suas revelações sobre o caso Master.

Parte de “Cover-up” dedica-se às fontes de Hersh. Poitras pergunta várias vezes suas identidades. O repórter se nega a revelar:

— Devo protegê-las — diz.

Não é apenas uma questão ética, de confiança, mas também garantia contra eventuais retaliações. Em alguns casos, já passaram décadas — nem por isso Hersh se dispõe a trazer a público seus informantes.

É uma lição.

Em certo momento, Hersh se irrita quando Poitras revela detalhes de suas investigações e chega perto de identificar fontes. Poitras investiga o investigador. Traz revelações. Os papéis se invertem, de repente Hersh luta para proteger seus informantes. É um dos momentos cruciais do documentário. As identidades não podem ser escancaradas porque as informações vieram sob condição de anonimato.

Com indicações e pistas, Hersh faz o básico do jornalismo investigativo: verifica os fatos. Procura descobrir se o que tem em mãos é seguro e verdadeiro. Sai atrás de novas fontes. Como tem credibilidade — ele é conhecido por cumprir acordos —, consegue cercar e comprovar as versões.

Por seu prestígio, atrai novos informantes. Outros descalabros são trazidos a público. Suas revelações ajudaram a encurtar uma guerra, a terminar cruéis sessões de tortura contra prisioneiros, a afastar um presidente corrupto. Vidas foram poupadas. A civilização ganha com o jornalismo independente quando pode se defender de quem a usurpa.

Quais as marcas que humanos deixarão no mundo daqui a milhões de anos?

Nós, humanos, sempre fomos fascinados pelo passado.

Desenterramos inúmeros fósseis do solo — relíquias dos 4,5 bilhões de anos de história da Terra, que nos dão pistas sobre como espécies antigas viviam muito antes de existirmos.

Mas se nós mesmos fôssemos extintos e outra espécie inteligente surgisse daqui a milhões de anos, será que eles saberiam que existimos? Ou como era a nossa civilização?

Não podemos contar com que paleontólogos futuros encontrem nossos fósseis, diz Adam Frank, professor de astrofísica da Universidade de Rochester, nos EUA.

"Apenas uma pequena fração da vida na Terra se fossilizou, especialmente se a sua civilização durou apenas um breve período geológico", explica ele.

Um artigo de 2018, coescrito por Frank, aponta que, apesar de todos os dinossauros que vagaram pela Terra durante 165 milhões de anos, poucos fósseis quase completos foram encontrados até hoje.

Assim, o artigo sugere que, dado que nossa espécie humana existe há apenas cerca de 300 mil anos (até agora), talvez não deixemos muita marca no registro fóssil.

Mas podemos deixar vestígios diferentes.

Como parte da geologia natural do planeta, as rochas são continuamente depositadas no solo em camadas ou estratos.

A composição química de cada estrato está relacionada às condições do planeta naquele momento.

Segundo Frank, o aumento das temperaturas e as mudanças no nível do mar devido às alterações climáticas provocadas pelo homem afetarão o que será depositado nas rochas, algo que vai ser detectável "provavelmente daqui a centenas de milhões de anos".

"Veríamos que havia uma diferença nos isótopos de oxigênio e nos isótopos de carbono devido ao fato de o sistema climático da Terra ter mudado por causa da atividade humana", diz o astrofísico.

Mesmo que nossos próprios ossos não apareçam muito no registro fóssil, é bem possível que tenhamos alterado os fósseis de outras espécies por meio das plantas e animais que transportamos pelo globo ou da biodiversidade que alteramos.

Um estudo de 2018 descobriu que 96% de todos os mamíferos do mundo eram nós ou nosso gado, medido pela biomassa — o peso total de toda a matéria viva.

Mais de dois terços da biomassa de aves do mundo vieram de nossas aves domésticas.

Abatemos mais de 75 bilhões de galinhas todos os anos, de acordo com a publicação sem fins lucrativos Our World in Data.

Portanto, os fósseis de todas essas aves quase idênticas, morrendo em grande número, podem muito bem causar surpresa no futuro.

"Alteramos o curso da evolução biológica", diz Jan Zalasiewicz, geólogo, paleontólogo e professor emérito da Universidade de Leicester, no Reino Unido.

"Nossos exploradores do futuro distante vão se perguntar: 'O que aconteceu? Por que isso aconteceu?'", sugere ele. "E eles vão se concentrar na camada onde tudo isso começou, e essa é a nossa camada."

Em seu livro intitulado Discarded: How Technofossils Will Be Our Ultimate Legacy (Descartados: Como os Tecnofósseis Serão Nosso Legado Final, em tradução livre), Zelasiewicz e sua colega da Universidade de Leicester, Sarah Gabbott, argumentam que serão nossos objetos do cotidiano que continuarão vivos no registro geológico da Terra.

Eles chamam esses objetos de tecnofósseis – seja uma lata de alumínio de bebida, um suéter de poliéster ou uma vaga de estacionamento subterrânea.

Um estudo de 2020 estimou que produzimos 30 gigatoneladas de objetos anualmente. Isso equivale a cada pessoa na Terra produzir mais do que o seu próprio peso corporal por semana.

Na verdade, os autores descobriram que agora temos no mundo mais coisas feitas pelo homem do que seres vivos, quando comparamos seu peso seco.

A maior proporção de produtos humanos vem do concreto, que pode não parecer muito natural para futuros descobridores.

"Uma das maneiras como fazemos concreto hoje em dia é adicionando cinzas volantes… sob o microscópio, [esse material] parece absolutamente bizarro", diz Zelasiewicz.

"Se as bordas de edifícios de concreto e lajes de pavimentação virarem formas fossilizadas, [os arqueólogos do futuro] verão que é algo bem diferente de um estrato natural."

Muitos dos nossos materiais permanecerão por muito tempo.

O plástico "provavelmente pode durar não apenas milhares de anos, mas potencialmente milhões de anos", diz Gabbott.

Produzimos tanto desse material que, até 2050, poderá haver mais plástico do que peixes no oceano, segundo as Nações Unidas. Mas não é só o plástico.

"Temos rochas com quatro bilhões de anos que contêm grafite", continua Gabbott.

"Portanto, o grafite na forma de um lápis poderia durar quatro bilhões de anos."

A paleontóloga afirma que folhas fossilizadas de centenas de milhões de anos atrás foram encontradas.

"O papel é feito de celulose, que é a mesma substância das folhas. E então... o papel no ambiente certo provavelmente poderia durar centenas de milhões de anos", especula ela.

É bem possível que os humanos já tenham deixado uma enorme marca na geologia da Terra. Se outra espécie inteligente a verá um dia, muito depois do nosso desaparecimento, é uma incógnita.

Mas será útil imaginar o nosso legado milhões de anos no futuro?

Desenterramos inúmeros fósseis do solo — relíquias dos 4,5 bilhões de anos de história da Terra, que nos dão pistas sobre como espécies antigas viviam muito antes de existirmos.

Mas se nós mesmos fôssemos extintos e outra espécie inteligente surgisse daqui a milhões de anos, será que eles saberiam que existimos? Ou como era a nossa civilização?

Não podemos contar com que paleontólogos futuros encontrem nossos fósseis, diz Adam Frank, professor de astrofísica da Universidade de Rochester, nos EUA.

"Apenas uma pequena fração da vida na Terra se fossilizou, especialmente se a sua civilização durou apenas um breve período geológico", explica ele.

Um artigo de 2018, coescrito por Frank, aponta que, apesar de todos os dinossauros que vagaram pela Terra durante 165 milhões de anos, poucos fósseis quase completos foram encontrados até hoje.

Assim, o artigo sugere que, dado que nossa espécie humana existe há apenas cerca de 300 mil anos (até agora), talvez não deixemos muita marca no registro fóssil.

Mas podemos deixar vestígios diferentes.

Como parte da geologia natural do planeta, as rochas são continuamente depositadas no solo em camadas ou estratos.

A composição química de cada estrato está relacionada às condições do planeta naquele momento.

Segundo Frank, o aumento das temperaturas e as mudanças no nível do mar devido às alterações climáticas provocadas pelo homem afetarão o que será depositado nas rochas, algo que vai ser detectável "provavelmente daqui a centenas de milhões de anos".

"Veríamos que havia uma diferença nos isótopos de oxigênio e nos isótopos de carbono devido ao fato de o sistema climático da Terra ter mudado por causa da atividade humana", diz o astrofísico.

Mesmo que nossos próprios ossos não apareçam muito no registro fóssil, é bem possível que tenhamos alterado os fósseis de outras espécies por meio das plantas e animais que transportamos pelo globo ou da biodiversidade que alteramos.

Um estudo de 2018 descobriu que 96% de todos os mamíferos do mundo eram nós ou nosso gado, medido pela biomassa — o peso total de toda a matéria viva.

Mais de dois terços da biomassa de aves do mundo vieram de nossas aves domésticas.

Abatemos mais de 75 bilhões de galinhas todos os anos, de acordo com a publicação sem fins lucrativos Our World in Data.

Portanto, os fósseis de todas essas aves quase idênticas, morrendo em grande número, podem muito bem causar surpresa no futuro.

"Alteramos o curso da evolução biológica", diz Jan Zalasiewicz, geólogo, paleontólogo e professor emérito da Universidade de Leicester, no Reino Unido.

"Nossos exploradores do futuro distante vão se perguntar: 'O que aconteceu? Por que isso aconteceu?'", sugere ele. "E eles vão se concentrar na camada onde tudo isso começou, e essa é a nossa camada."

Em seu livro intitulado Discarded: How Technofossils Will Be Our Ultimate Legacy (Descartados: Como os Tecnofósseis Serão Nosso Legado Final, em tradução livre), Zelasiewicz e sua colega da Universidade de Leicester, Sarah Gabbott, argumentam que serão nossos objetos do cotidiano que continuarão vivos no registro geológico da Terra.

Eles chamam esses objetos de tecnofósseis – seja uma lata de alumínio de bebida, um suéter de poliéster ou uma vaga de estacionamento subterrânea.

Um estudo de 2020 estimou que produzimos 30 gigatoneladas de objetos anualmente. Isso equivale a cada pessoa na Terra produzir mais do que o seu próprio peso corporal por semana.

Na verdade, os autores descobriram que agora temos no mundo mais coisas feitas pelo homem do que seres vivos, quando comparamos seu peso seco.

A maior proporção de produtos humanos vem do concreto, que pode não parecer muito natural para futuros descobridores.

"Uma das maneiras como fazemos concreto hoje em dia é adicionando cinzas volantes… sob o microscópio, [esse material] parece absolutamente bizarro", diz Zelasiewicz.

"Se as bordas de edifícios de concreto e lajes de pavimentação virarem formas fossilizadas, [os arqueólogos do futuro] verão que é algo bem diferente de um estrato natural."

Muitos dos nossos materiais permanecerão por muito tempo.

O plástico "provavelmente pode durar não apenas milhares de anos, mas potencialmente milhões de anos", diz Gabbott.

Produzimos tanto desse material que, até 2050, poderá haver mais plástico do que peixes no oceano, segundo as Nações Unidas. Mas não é só o plástico.

"Temos rochas com quatro bilhões de anos que contêm grafite", continua Gabbott.

"Portanto, o grafite na forma de um lápis poderia durar quatro bilhões de anos."

A paleontóloga afirma que folhas fossilizadas de centenas de milhões de anos atrás foram encontradas.

"O papel é feito de celulose, que é a mesma substância das folhas. E então... o papel no ambiente certo provavelmente poderia durar centenas de milhões de anos", especula ela.

É bem possível que os humanos já tenham deixado uma enorme marca na geologia da Terra. Se outra espécie inteligente a verá um dia, muito depois do nosso desaparecimento, é uma incógnita.

Mas será útil imaginar o nosso legado milhões de anos no futuro?

O professor Frank acredita que sim.

"Acho que é vital para nós superarmos este período de imaturidade tecnológica, sermos capazes de pensar na história de longo prazo da Terra", argumenta ele.

"Estas são mudanças em escala planetária que terão consequências por séculos, milênios, dezenas de milênios", afirma.

Ellen Tsang

"Acho que é vital para nós superarmos este período de imaturidade tecnológica, sermos capazes de pensar na história de longo prazo da Terra", argumenta ele.

"Estas são mudanças em escala planetária que terão consequências por séculos, milênios, dezenas de milênios", afirma.

Ellen Tsang

Virtude política

Virtude na república é o amor à pátria, isto é, o amor à igualdade. Não é absolutamente virtude moral, nem virtude cristã, é virtude política; e essa é a mola que faz mover o governo republicano.

Montesquieu (1689-1755), "Do espirito das leis"

Quando algoritmos se tornam instituições: política, governança e democracia na era da IA

Há livros que chegam com passos leves. Outros chegam com estrondo. E há aqueles que não chegam: simplesmente se impõem. Política dos Algoritmos Instituições e as Transformações da Vida Social (em inglês, Algorithmic Institutionalism) é assim. Não nasce para ser mais um título. Ele se instala como um marco. Um ponto de inflexão. Uma espécie de interrupção no fluxo do pensamento algorítmico computacional. Depois dele, o que chamávamos de “algoritmo” já não cabe mais na palavra. O que é algoritmo mudou.

Acompanho essa história desde o começo. Desde o Webinar nº 37 da Academia Brasileira de Ciências, realizado durante a Pandemia da Covid, em 29 de maio de 2021 (disponível no YouTube), quando os autores apresentaram pela primeira vez a tese que agora se torna livro. Lembro-me daquela tarde como se fosse uma cena filmada em câmera lenta. A expressão “institucionalismo algorítmico” apareceu pela primeira vez, ainda úmida de risco conceitual, e fez com que a audiência sentisse que algo novo estava sendo nomeado. Não era apenas tecnologia. Não era apenas sociologia. Tampouco Direito. Era o esboço de uma nova gramática para um mundo que estava se reorganizando enquanto falávamos. E, desde aquele momento, decidi acompanhar esse percurso como quem observa o desabrochar de uma teoria que prenuncia transformações profundas, na sociedade e na ciência.

O livro começa com uma afirmação que parece simples, mas tem consequências avassaladoras: algoritmos podem funcionar como instituições. A ideia é lançar um olhar institucional – aquele que entende instituições como coleções duradouras de regras e práticas, enraizadas em estruturas de significado, construídas de modo a resistir a vontades individuais e às variações do mundo – sobre algo que muitos ainda insistem em ver como mero cálculo matemático automatizado. Instituições, nesse sentido, não são apenas prédios com placas de bronze. Não são apenas parlamentos, tribunais ou ministérios. Também não se limitam aos grandes arranjos sociais como o casamento, a Igreja, a família ou o Direito. São formas relativamente estáveis de ordenar a vida. De produzir sentido. De reproduzir esse sentido. De orientar práticas de modo resistente à volatilidade humana.

A pergunta que move o livro é direta: e se algoritmos, sobretudo os algoritmos de Inteligência Artificial, produzissem algo semelhante? E se, silenciosamente, essas linhas de código estivessem organizando comportamentos, delimitando escolhas, definindo prioridades, mediando conflitos, estruturando expectativas e moldando o alcance da ação coletiva? A provocação é quase desconfortável. Mas inevitável. Porque hoje são algoritmos que decidem quais crianças entram em acolhimento institucional, quais pacientes recebem atendimento prioritário, que famílias têm acesso à moradia, quem pode solicitar crédito, quem é considerado risco, quem merece vigilância reforçada, quem desaparece nos cantos escuros da opacidade.

Quando pensamos em instituições, imaginamos logo grandes edifícios ou tradições antigas. Mas o livro insiste: instituições também podem ser invisíveis. Podem ser códigos silenciosos que realizam, no tecido social, o trabalho de estabilizar expectativas. Podem ser mecanismos que constroem normas de comportamento ao influenciar, dia após dia, a maneira como interpretamos o mundo e tomamos decisões. Um algoritmo, afinal, é uma sequência de regras. E regras, quando duradouras, quando amplamente adotadas, quando resistentes à vontade individual, quando dotadas de poder de organizar condutas, tornam-se instituição.

Com elegância, a obra leva essa hipótese às últimas consequências. E, ao fazê-lo, reconfigura completamente o debate sobre tecnologia. Não se trata mais de discutir eficiência, inovação ou automação algorítmica. Trata-se de compreender como novas estruturas normativas estão sendo construídas no interior dos fluxos digitais. Estruturas que moldam pessoas, grupos, interações, movimentos coletivos. Estruturas que reorganizam o que podemos ser e fazer.

Essa leitura, para mim, teve um efeito particular. Ela atravessou minha própria pesquisa. Influenciou minha tese de doutorado. E me levou a formular aquilo que chamei de algorithmic pragmatism, uma tentativa de aproximar o institucionalismo algorítmico do pragmatismo filosófico, deslocando o foco da estrutura para o uso, da definição para a consequência, da arquitetura formal para o impacto vivido. Se algoritmos agem como instituições, então sua essência não está no código, mas na prática. No que produzem. No que transformam. No que permitem e no que proíbem. O pragmatismo, ao privilegiar o efeito sobre a intenção, ajuda a abrir justamente essa porta. E esse diálogo entre o institucional e o pragmático tornou-se, para mim, inevitável – porque, uma vez que vemos a vida social como campo de disputa entre arranjos normativos, percebemos que não há neutralidade algorítmica possível.

O livro também enfrenta a pergunta decisiva: como governar algoritmos que funcionam como instituições? A resposta envolve compreender seus valores, suas formas de intervenção, suas transformações ao longo do tempo e seus efeitos sobre a coletividade. Governar algoritmos, nesse sentido, não é tarefa técnica. É tarefa política. É tarefa moral. É tarefa democrática.

Acompanho essa história desde o começo. Desde o Webinar nº 37 da Academia Brasileira de Ciências, realizado durante a Pandemia da Covid, em 29 de maio de 2021 (disponível no YouTube), quando os autores apresentaram pela primeira vez a tese que agora se torna livro. Lembro-me daquela tarde como se fosse uma cena filmada em câmera lenta. A expressão “institucionalismo algorítmico” apareceu pela primeira vez, ainda úmida de risco conceitual, e fez com que a audiência sentisse que algo novo estava sendo nomeado. Não era apenas tecnologia. Não era apenas sociologia. Tampouco Direito. Era o esboço de uma nova gramática para um mundo que estava se reorganizando enquanto falávamos. E, desde aquele momento, decidi acompanhar esse percurso como quem observa o desabrochar de uma teoria que prenuncia transformações profundas, na sociedade e na ciência.

O livro começa com uma afirmação que parece simples, mas tem consequências avassaladoras: algoritmos podem funcionar como instituições. A ideia é lançar um olhar institucional – aquele que entende instituições como coleções duradouras de regras e práticas, enraizadas em estruturas de significado, construídas de modo a resistir a vontades individuais e às variações do mundo – sobre algo que muitos ainda insistem em ver como mero cálculo matemático automatizado. Instituições, nesse sentido, não são apenas prédios com placas de bronze. Não são apenas parlamentos, tribunais ou ministérios. Também não se limitam aos grandes arranjos sociais como o casamento, a Igreja, a família ou o Direito. São formas relativamente estáveis de ordenar a vida. De produzir sentido. De reproduzir esse sentido. De orientar práticas de modo resistente à volatilidade humana.

A pergunta que move o livro é direta: e se algoritmos, sobretudo os algoritmos de Inteligência Artificial, produzissem algo semelhante? E se, silenciosamente, essas linhas de código estivessem organizando comportamentos, delimitando escolhas, definindo prioridades, mediando conflitos, estruturando expectativas e moldando o alcance da ação coletiva? A provocação é quase desconfortável. Mas inevitável. Porque hoje são algoritmos que decidem quais crianças entram em acolhimento institucional, quais pacientes recebem atendimento prioritário, que famílias têm acesso à moradia, quem pode solicitar crédito, quem é considerado risco, quem merece vigilância reforçada, quem desaparece nos cantos escuros da opacidade.

Quando pensamos em instituições, imaginamos logo grandes edifícios ou tradições antigas. Mas o livro insiste: instituições também podem ser invisíveis. Podem ser códigos silenciosos que realizam, no tecido social, o trabalho de estabilizar expectativas. Podem ser mecanismos que constroem normas de comportamento ao influenciar, dia após dia, a maneira como interpretamos o mundo e tomamos decisões. Um algoritmo, afinal, é uma sequência de regras. E regras, quando duradouras, quando amplamente adotadas, quando resistentes à vontade individual, quando dotadas de poder de organizar condutas, tornam-se instituição.

Com elegância, a obra leva essa hipótese às últimas consequências. E, ao fazê-lo, reconfigura completamente o debate sobre tecnologia. Não se trata mais de discutir eficiência, inovação ou automação algorítmica. Trata-se de compreender como novas estruturas normativas estão sendo construídas no interior dos fluxos digitais. Estruturas que moldam pessoas, grupos, interações, movimentos coletivos. Estruturas que reorganizam o que podemos ser e fazer.

Essa leitura, para mim, teve um efeito particular. Ela atravessou minha própria pesquisa. Influenciou minha tese de doutorado. E me levou a formular aquilo que chamei de algorithmic pragmatism, uma tentativa de aproximar o institucionalismo algorítmico do pragmatismo filosófico, deslocando o foco da estrutura para o uso, da definição para a consequência, da arquitetura formal para o impacto vivido. Se algoritmos agem como instituições, então sua essência não está no código, mas na prática. No que produzem. No que transformam. No que permitem e no que proíbem. O pragmatismo, ao privilegiar o efeito sobre a intenção, ajuda a abrir justamente essa porta. E esse diálogo entre o institucional e o pragmático tornou-se, para mim, inevitável – porque, uma vez que vemos a vida social como campo de disputa entre arranjos normativos, percebemos que não há neutralidade algorítmica possível.

O livro também enfrenta a pergunta decisiva: como governar algoritmos que funcionam como instituições? A resposta envolve compreender seus valores, suas formas de intervenção, suas transformações ao longo do tempo e seus efeitos sobre a coletividade. Governar algoritmos, nesse sentido, não é tarefa técnica. É tarefa política. É tarefa moral. É tarefa democrática.

Ao tratar algoritmos como instituições, o livro mostra que eles influenciam comportamentos na comunidade, moldam escolhas sociais, transformam nossa capacidade de agir. Eles definem o significado da ação dentro das interações que compõem a vida coletiva. E se é assim, então só podemos tratá-los com a mesma seriedade com que tratamos qualquer outra instituição: exigindo transparência, contestabilidade, responsabilidade, compreensão pública, critérios claros, limites éticos, freios, contrapesos.

A obra propõe um modelo de governança global e colaborativa para enfrentar os riscos do uso acelerado de algoritmos, sobretudo aqueles baseados em técnicas de Inteligência Artificial. Um modelo que exige que se saiba por que um algoritmo existe, como funciona, quem o controla, quem o supervisiona, que dados utiliza, como aprende, como decide, o que produz, como impacta indivíduos e coletividades, como lida com discriminação e exclusão, que competências humanas estão envolvidas, como protege privacidade, que direitos reconhece aos cidadãos. Embora o livro apresente essas dimensões de forma analítica, aqui elas surgem como um convite a repensar radicalmente a relação entre sociedade e os algoritmos. A mensagem é clara: se algoritmos são instituições, precisam ser regulados como instituições. Mas também imaginados como instituições. E reinventados como instituições.

No fim, surge a questão mais inquietante de todas: se aceitarmos que algoritmos desempenham papel institucional, teremos de reconhecer que eles também podem reproduzir formas, viesses, preconceito e violência. Podem perpetuar vulnerabilidades. Podem expandir exclusões. Podem cristalizar desigualdades com uma eficiência inédita. A institucionalização algorítmica, se deixada à deriva, é capaz de naturalizar estruturas de dominação com uma rapidez que nenhuma instituição tradicional seria capaz de igualar.

É por isso que a obra se torna tão urgente. E tão necessária. Ela não se contenta em diagnosticar. Ela convoca. Ela exige. Ela confronta. Ela pede que repensemos o mundo antes que ele se torne irreversível na direção de uma normatividade automatizada e invisível. É uma obra escrita com a serenidade de quem conhece o rigor da pesquisa, mas também com a intensidade de quem sabe que estamos diante de algo que definirá o futuro da sociedade.

A orelha assinada por Patrícia Campos Mello não exagera ao apontar o alcance político e social do tema. Há livros que ajudam a compreender o que está acontecendo. E há livros que ajudam a compreender o que poderá acontecer. Este faz os dois.

Ao terminar a leitura, tive a sensação de que estamos diante de uma mudança de época. Não há mais volta. O futuro institucional já começou – e ele é feito de códigos, dados, decisões automatizadas e disputas silenciosas. A pergunta é se continuaremos espectadores ou se assumiremos o papel que nos cabe: o de reconstruir as instituições, inclusive as invisíveis, antes que elas nos reconstruam, definitivamente.

A obra propõe um modelo de governança global e colaborativa para enfrentar os riscos do uso acelerado de algoritmos, sobretudo aqueles baseados em técnicas de Inteligência Artificial. Um modelo que exige que se saiba por que um algoritmo existe, como funciona, quem o controla, quem o supervisiona, que dados utiliza, como aprende, como decide, o que produz, como impacta indivíduos e coletividades, como lida com discriminação e exclusão, que competências humanas estão envolvidas, como protege privacidade, que direitos reconhece aos cidadãos. Embora o livro apresente essas dimensões de forma analítica, aqui elas surgem como um convite a repensar radicalmente a relação entre sociedade e os algoritmos. A mensagem é clara: se algoritmos são instituições, precisam ser regulados como instituições. Mas também imaginados como instituições. E reinventados como instituições.

No fim, surge a questão mais inquietante de todas: se aceitarmos que algoritmos desempenham papel institucional, teremos de reconhecer que eles também podem reproduzir formas, viesses, preconceito e violência. Podem perpetuar vulnerabilidades. Podem expandir exclusões. Podem cristalizar desigualdades com uma eficiência inédita. A institucionalização algorítmica, se deixada à deriva, é capaz de naturalizar estruturas de dominação com uma rapidez que nenhuma instituição tradicional seria capaz de igualar.

É por isso que a obra se torna tão urgente. E tão necessária. Ela não se contenta em diagnosticar. Ela convoca. Ela exige. Ela confronta. Ela pede que repensemos o mundo antes que ele se torne irreversível na direção de uma normatividade automatizada e invisível. É uma obra escrita com a serenidade de quem conhece o rigor da pesquisa, mas também com a intensidade de quem sabe que estamos diante de algo que definirá o futuro da sociedade.

A orelha assinada por Patrícia Campos Mello não exagera ao apontar o alcance político e social do tema. Há livros que ajudam a compreender o que está acontecendo. E há livros que ajudam a compreender o que poderá acontecer. Este faz os dois.

Ao terminar a leitura, tive a sensação de que estamos diante de uma mudança de época. Não há mais volta. O futuro institucional já começou – e ele é feito de códigos, dados, decisões automatizadas e disputas silenciosas. A pergunta é se continuaremos espectadores ou se assumiremos o papel que nos cabe: o de reconstruir as instituições, inclusive as invisíveis, antes que elas nos reconstruam, definitivamente.

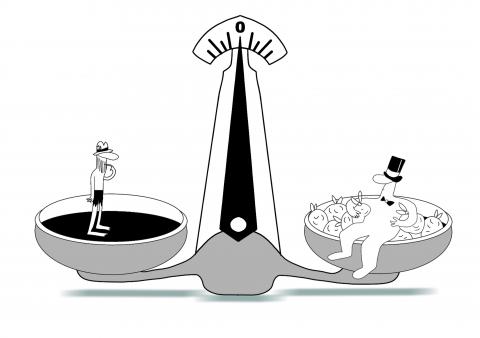

Dois pesos, duas medidas: Quem se pune e quem se protege?

O mundo não reage de forma igual a todas as crises: umas são tratadas como dramas, outras como “ciclos económicos” inevitáveis. A democracia também é avaliada com dois pesos e duas medidas.

A diferença não está nos factos, está no poder. A comparação entre a Venezuela, os Estados Unidos e Israel expõe, de forma crua, este duplo critério que atravessa a política internacional contemporânea.

A Venezuela vive uma crise profunda, com responsabilidades internas que não devem ser relativizadas. Mas é preciso afirmar que as sanções transformaram uma crise económica grave numa catástrofe humanitária.

Segundo o relatório da Relatora Especial da ONU, Alena Douhan (2021), as sanções unilaterais impostas pelos EUA impediram o acesso a medicamentos, peças para infraestruturas de água e eletricidade, e vacinas. Agravaram a fome e a emigração. (relatórios da ONU e do CEPR (2019) indicam que dezenas de milhares de mortes (cerca de 40 mil) evitáveis estão associadas a estas sanções.

O resultado foi o empobrecimento acelerado, o colapso da capacidade do Estado e consequentemente o sofrimento generalizado da população civil.

Aqui está o ponto central: quando a crise ocorre num país não alinhado, a resposta do mundo ocidental não é cooperação nem mediação internacional. Passa a ser um castigo coletivo, prolongado com efeitos humanitários desastrosos, conhecidos e documentados.

Contrastando com a Venezuela, os Estados Unidos enfrentaram crises sociais profundas sem qualquer sanção externa.

Durante a Grande Depressão, cerca de 25% da população ativa ficou desempregada. Na crise financeira de 2008, milhões de estadunidenses perderam empregos e casas, num colapso provocado pelo próprio sistema financeiro desregulado. Hoje, a maior potência económica mundial convive com 37 milhões de pessoas em insegurança alimentar, segundo o U.S. Department of Agriculture* (USDA), e com 771 480 pessoas em situação de sem-abrigo, de acordo com o Annual Homeless Assessment Report do U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD, contagem “Point-in-Time” de janeiro de 2024).

A crise social é igualmente visível na educação e na saúde. A dívida estudantil ultrapassa 1,8 biliões (trilhões) de dólares, afetando mais de 42 milhões de pessoas, segundo dados do U.S. Department of Education consolidados pelo Education Data Initiative. No acesso à saúde, cerca de 27 milhões de residentes nos Estados Unidos estavam sem seguro de saúde em 2024, conforme o U.S. Census Bureau, o que significa ausência de acesso garantido a cuidados básicos num país sem sistema universal de saúde.

A esperança média de vida revela um declínio estrutural: 78,4 anos em 2023, segundo o Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Ainda assim, e apesar destes dados alarmantes, o mundo convive pacificamente com esta realidade, tratando-a como se fosse uma normalidade sistémica e não como uma falência estrutural do modelo económico e social dominante.

Nada disto leva a sanções internacionais. Nada disto é apresentado como “a falência do regime”. Pelo contrário, são crises normalizadas, enquadradas como desvios que se podem corrigir e que fazem parte de um sistema que continua a ser apresentado como um modelo de sucesso e felicidade.

Existe uma tentação confortável de explicar a política externa dos Estados Unidos através dos seus presidentes. Trump não é um desvio de um sistema virtuoso. Trump não alterou a substância, alterou a forma. A política é a mesma, é estrutural. Trump apenas mudou o estilo com que comunica as suas atuações. A novidade é a desfaçatez, a arrogância, a falta de bom senso, de respeito e educação que tornam mais transparente o modo como expõe os seus objetivos.

Da Guatemala ao Vietname, do Irão de Mossadegh ao Chile de Allende, do Iraque à Líbia, da Palestina à Venezuela, a atuação dos Estados Unidos obedece a uma lógica constante: a interferência em estados soberanos, o acesso aos recursos desses estados, o castigo a governos não alinhados e a instrumentalização seletiva do discurso dos direitos humanos e do direito internacional. Os democratas e os republicanos divergem no discurso mas mantêm a estratégia. Trump tornou visível a lógica estrutural: a mudança de regime e as sanções como ferramentas de política externa. Estas não começaram nem terminaram com ele. Ele berra nas redes sociais o que antes se falava baixinho nos bastidores. Obama expandiu a guerra com drones; Biden manteve sanções e bloqueios e Trump transformou a brutalidade num show de política diário.

O caso de Israel é talvez o exemplo mais extremo e mais revelador deste duplo critério. O Governo de Netanyahu mantem violações documentadas do Direito Internacional, ocupação prolongada, apartheid, bloqueio de Gaza, genocídio, limpeza étnica da população palestiniana, a morte e o sofrimento de centenas de milhares de crianças em Gaza e nada disto resulta em sanções. Pelo contrário, Israel tem apoio militar e financeiro contínuo dos EUA e da União Europeia.

Esta impunidade abre um precedente intolerável. Quando a violação sistemática do direito humanitário não tem consequências, normaliza-se a barbárie e esvazia-se o próprio conceito de justiça internacional. A mensagem é clara: os mais fortes estão acima da lei internacional, e qualquer governo que tente ser independente é castigado conjuntamente com a sua população.

Portugal e a União Europeia alinham, de forma reiterada, com esta política. Esse alinhamento não resulta de um mandato popular claro, nem de um debate democrático profundo. Resulta de compromissos geopolíticos, de dependências estratégicas e de uma política externa cada vez mais afastada da vontade dos povos.

Sempre que surgem governos de esquerda com tentativas de reforço do Estado social, de uma sociedade mais digna, de garantir justiça distributiva, e paz social, a resposta internacional é o boicote. Sanções, bloqueios, desestabilização económica e campanhas de demonização tornam-se instrumentos políticos e de subversão. É recorrente.

Isto pode ser tudo mas não é democracia. É o exercício do poder, a lei do mais forte.

O que está em causa já não é apenas a Venezuela e a Palestina. É o precedente que se consolida quando o mundo aceita que alguns Estados podem violar o Direito Internacional sem consequências, enquanto outros são punidos até à asfixia económica por tentarem escolher caminhos próprios.

Portugal e a União Europeia, ao aceitarem esta lógica, não estão a defender a democracia nem os direitos humanos. Estão a normalizar o duplo critério, a legitimar a hipocrisia e a transformar convenientemente valores universais.

Enquanto aceitarmos dois pesos e duas medidas, não estaremos a defender a ordem Internacional. Estaremos a abdicar da nossa responsabilidade moral coletiva e a alinhar numa fantochada que nos leva à intranquilidade e à guerra sem fim.

A diferença não está nos factos, está no poder. A comparação entre a Venezuela, os Estados Unidos e Israel expõe, de forma crua, este duplo critério que atravessa a política internacional contemporânea.

A Venezuela vive uma crise profunda, com responsabilidades internas que não devem ser relativizadas. Mas é preciso afirmar que as sanções transformaram uma crise económica grave numa catástrofe humanitária.

Segundo o relatório da Relatora Especial da ONU, Alena Douhan (2021), as sanções unilaterais impostas pelos EUA impediram o acesso a medicamentos, peças para infraestruturas de água e eletricidade, e vacinas. Agravaram a fome e a emigração. (relatórios da ONU e do CEPR (2019) indicam que dezenas de milhares de mortes (cerca de 40 mil) evitáveis estão associadas a estas sanções.

O resultado foi o empobrecimento acelerado, o colapso da capacidade do Estado e consequentemente o sofrimento generalizado da população civil.

Aqui está o ponto central: quando a crise ocorre num país não alinhado, a resposta do mundo ocidental não é cooperação nem mediação internacional. Passa a ser um castigo coletivo, prolongado com efeitos humanitários desastrosos, conhecidos e documentados.

Contrastando com a Venezuela, os Estados Unidos enfrentaram crises sociais profundas sem qualquer sanção externa.

Durante a Grande Depressão, cerca de 25% da população ativa ficou desempregada. Na crise financeira de 2008, milhões de estadunidenses perderam empregos e casas, num colapso provocado pelo próprio sistema financeiro desregulado. Hoje, a maior potência económica mundial convive com 37 milhões de pessoas em insegurança alimentar, segundo o U.S. Department of Agriculture* (USDA), e com 771 480 pessoas em situação de sem-abrigo, de acordo com o Annual Homeless Assessment Report do U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD, contagem “Point-in-Time” de janeiro de 2024).

A crise social é igualmente visível na educação e na saúde. A dívida estudantil ultrapassa 1,8 biliões (trilhões) de dólares, afetando mais de 42 milhões de pessoas, segundo dados do U.S. Department of Education consolidados pelo Education Data Initiative. No acesso à saúde, cerca de 27 milhões de residentes nos Estados Unidos estavam sem seguro de saúde em 2024, conforme o U.S. Census Bureau, o que significa ausência de acesso garantido a cuidados básicos num país sem sistema universal de saúde.

A esperança média de vida revela um declínio estrutural: 78,4 anos em 2023, segundo o Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Ainda assim, e apesar destes dados alarmantes, o mundo convive pacificamente com esta realidade, tratando-a como se fosse uma normalidade sistémica e não como uma falência estrutural do modelo económico e social dominante.

Nada disto leva a sanções internacionais. Nada disto é apresentado como “a falência do regime”. Pelo contrário, são crises normalizadas, enquadradas como desvios que se podem corrigir e que fazem parte de um sistema que continua a ser apresentado como um modelo de sucesso e felicidade.

Existe uma tentação confortável de explicar a política externa dos Estados Unidos através dos seus presidentes. Trump não é um desvio de um sistema virtuoso. Trump não alterou a substância, alterou a forma. A política é a mesma, é estrutural. Trump apenas mudou o estilo com que comunica as suas atuações. A novidade é a desfaçatez, a arrogância, a falta de bom senso, de respeito e educação que tornam mais transparente o modo como expõe os seus objetivos.

Da Guatemala ao Vietname, do Irão de Mossadegh ao Chile de Allende, do Iraque à Líbia, da Palestina à Venezuela, a atuação dos Estados Unidos obedece a uma lógica constante: a interferência em estados soberanos, o acesso aos recursos desses estados, o castigo a governos não alinhados e a instrumentalização seletiva do discurso dos direitos humanos e do direito internacional. Os democratas e os republicanos divergem no discurso mas mantêm a estratégia. Trump tornou visível a lógica estrutural: a mudança de regime e as sanções como ferramentas de política externa. Estas não começaram nem terminaram com ele. Ele berra nas redes sociais o que antes se falava baixinho nos bastidores. Obama expandiu a guerra com drones; Biden manteve sanções e bloqueios e Trump transformou a brutalidade num show de política diário.

O caso de Israel é talvez o exemplo mais extremo e mais revelador deste duplo critério. O Governo de Netanyahu mantem violações documentadas do Direito Internacional, ocupação prolongada, apartheid, bloqueio de Gaza, genocídio, limpeza étnica da população palestiniana, a morte e o sofrimento de centenas de milhares de crianças em Gaza e nada disto resulta em sanções. Pelo contrário, Israel tem apoio militar e financeiro contínuo dos EUA e da União Europeia.

Esta impunidade abre um precedente intolerável. Quando a violação sistemática do direito humanitário não tem consequências, normaliza-se a barbárie e esvazia-se o próprio conceito de justiça internacional. A mensagem é clara: os mais fortes estão acima da lei internacional, e qualquer governo que tente ser independente é castigado conjuntamente com a sua população.

Portugal e a União Europeia alinham, de forma reiterada, com esta política. Esse alinhamento não resulta de um mandato popular claro, nem de um debate democrático profundo. Resulta de compromissos geopolíticos, de dependências estratégicas e de uma política externa cada vez mais afastada da vontade dos povos.

Sempre que surgem governos de esquerda com tentativas de reforço do Estado social, de uma sociedade mais digna, de garantir justiça distributiva, e paz social, a resposta internacional é o boicote. Sanções, bloqueios, desestabilização económica e campanhas de demonização tornam-se instrumentos políticos e de subversão. É recorrente.

Isto pode ser tudo mas não é democracia. É o exercício do poder, a lei do mais forte.

O que está em causa já não é apenas a Venezuela e a Palestina. É o precedente que se consolida quando o mundo aceita que alguns Estados podem violar o Direito Internacional sem consequências, enquanto outros são punidos até à asfixia económica por tentarem escolher caminhos próprios.

Portugal e a União Europeia, ao aceitarem esta lógica, não estão a defender a democracia nem os direitos humanos. Estão a normalizar o duplo critério, a legitimar a hipocrisia e a transformar convenientemente valores universais.

Enquanto aceitarmos dois pesos e duas medidas, não estaremos a defender a ordem Internacional. Estaremos a abdicar da nossa responsabilidade moral coletiva e a alinhar numa fantochada que nos leva à intranquilidade e à guerra sem fim.

Assinar:

Comentários (Atom)