sábado, 2 de agosto de 2025

Como enfrentar um predador

“Para ser livre é preciso ser temido”, disse Emmanuel Macron, criticando o acordo que a União Europeia assinou com Donald Trump.

O presidente francês errou. São vários os países livres que ninguém teme — e o mundo andaria melhor se fossem todos assim. A Costa Rica, por exemplo, aboliu o seu Exército em 1948. É um país democrático, estável, e não aterroriza ninguém. O mesmo se pode dizer de Canadá, Botswana, Namíbia, Cabo Verde, Timor Leste ou Nova Zelândia, nações independentes, com democracias sólidas, e nenhum histórico de ameaça contra quem quer que seja.

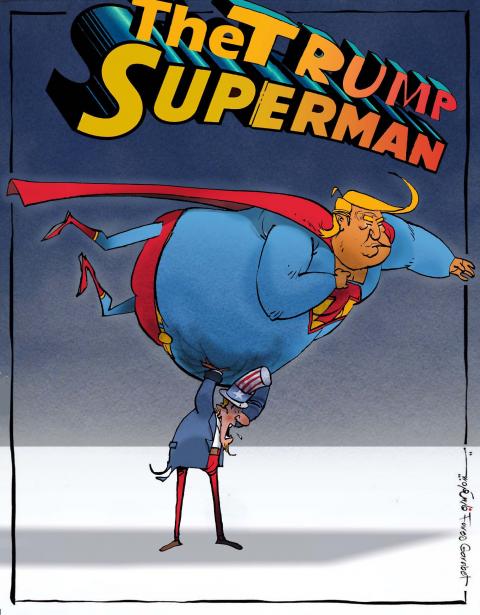

Mesmo errado, Macron acertou no essencial — não se negocia com alguém como Donald Trump baixando a cabeça. Ao ajoelhar-se diante do atual presidente americano, Ursula von der Leyen protagonizou um espetáculo deprimente, que envergonha os europeus, e todos aqueles que acreditam na democracia.

A Europa não assinou apenas um mau acordo econômico. Fez pior: assinou uma proclamação de irrelevância política e diplomática.

Nas últimas décadas, a União Europeia esforçou-se por construir uma imagem de sucesso econômico, de consciência moral da Humanidade, de campeã da civilização, da democracia e dos direitos humanos. Ao capitular diante de Donald Trump — um protoditador rude, abjecto, repugnante —, a Europa humilhou-se e apequenou-se. Levará tempo a reerguer-se.

O presidente Lula está certo ao enfrentar Trump. A reação americana — uma longa lista de isenções às taxas — confirma aquilo que me ensinou, há muitos anos, um guarda-florestal no Krueger Park, na África do Sul: não se foge de um leão. O melhor é enfrentá-lo de pé, olhando-o nos olhos, e erguendo os braços.

Resulta sempre? Não. Por vezes o leão é corajoso — ou está esfomeado (temam a bravura dos famintos). Fugir, porém, é que nunca resulta.

Lula continuaria estando certo, mesmo que o leão o devorasse. Por vezes, somos forçados a sentar-nos à mesa com pessoas desagradáveis — crápulas, déspotas, pedófilos, terroristas —, e negociar. Nesses casos, há que manter a cabeça erguida, preservando a dignidade. Também me parece importante cultivar a memória. No fim, por uma questão de higiene, convém lavar as mãos.

Segundo o jornalista Jack Nicas, que na quarta-feira passada assinou uma entrevista de Lula da Silva publicada no New York Times, “talvez não exista um líder mundial desafiando o presidente Trump com tanta veemência quanto Lula.”

Trump escolheu o presidente brasileiro como alvo. Como, ao contrário de Ursula von der Leyen, Lula não se dobrou, eis que, mal ou bem, o mundo o começa a perceber como um gigante. Tempos tumultuosos e incertos, como aquele que estamos atravessando, demandam heróis.

Inadvertidamente, o antagonista criou o protagonista.

A História — uma velha senhora caprichosa e insubmissa — julgará não apenas os monstros, mas também aqueles que os adularam, os que se dobraram diante deles, os que procuraram justificá-los. E saberá exalar quem lhes fez frente.

José Eduardo Agualusa

O presidente francês errou. São vários os países livres que ninguém teme — e o mundo andaria melhor se fossem todos assim. A Costa Rica, por exemplo, aboliu o seu Exército em 1948. É um país democrático, estável, e não aterroriza ninguém. O mesmo se pode dizer de Canadá, Botswana, Namíbia, Cabo Verde, Timor Leste ou Nova Zelândia, nações independentes, com democracias sólidas, e nenhum histórico de ameaça contra quem quer que seja.

Mesmo errado, Macron acertou no essencial — não se negocia com alguém como Donald Trump baixando a cabeça. Ao ajoelhar-se diante do atual presidente americano, Ursula von der Leyen protagonizou um espetáculo deprimente, que envergonha os europeus, e todos aqueles que acreditam na democracia.

A Europa não assinou apenas um mau acordo econômico. Fez pior: assinou uma proclamação de irrelevância política e diplomática.

Nas últimas décadas, a União Europeia esforçou-se por construir uma imagem de sucesso econômico, de consciência moral da Humanidade, de campeã da civilização, da democracia e dos direitos humanos. Ao capitular diante de Donald Trump — um protoditador rude, abjecto, repugnante —, a Europa humilhou-se e apequenou-se. Levará tempo a reerguer-se.

O presidente Lula está certo ao enfrentar Trump. A reação americana — uma longa lista de isenções às taxas — confirma aquilo que me ensinou, há muitos anos, um guarda-florestal no Krueger Park, na África do Sul: não se foge de um leão. O melhor é enfrentá-lo de pé, olhando-o nos olhos, e erguendo os braços.

Resulta sempre? Não. Por vezes o leão é corajoso — ou está esfomeado (temam a bravura dos famintos). Fugir, porém, é que nunca resulta.

Lula continuaria estando certo, mesmo que o leão o devorasse. Por vezes, somos forçados a sentar-nos à mesa com pessoas desagradáveis — crápulas, déspotas, pedófilos, terroristas —, e negociar. Nesses casos, há que manter a cabeça erguida, preservando a dignidade. Também me parece importante cultivar a memória. No fim, por uma questão de higiene, convém lavar as mãos.

Segundo o jornalista Jack Nicas, que na quarta-feira passada assinou uma entrevista de Lula da Silva publicada no New York Times, “talvez não exista um líder mundial desafiando o presidente Trump com tanta veemência quanto Lula.”

Trump escolheu o presidente brasileiro como alvo. Como, ao contrário de Ursula von der Leyen, Lula não se dobrou, eis que, mal ou bem, o mundo o começa a perceber como um gigante. Tempos tumultuosos e incertos, como aquele que estamos atravessando, demandam heróis.

Inadvertidamente, o antagonista criou o protagonista.

A História — uma velha senhora caprichosa e insubmissa — julgará não apenas os monstros, mas também aqueles que os adularam, os que se dobraram diante deles, os que procuraram justificá-los. E saberá exalar quem lhes fez frente.

José Eduardo Agualusa

Que a força esteja connosco

A sala transformava-se no espaço sideral. As peças de legos eram armas de raios laser ou comandos de naves intergaláticas, enquanto ao fundo, na televisão, passavam as aventuras de Mr. Spock. Crescer com um pai obcecado por ficção científica fez-me passar horas a ver os episódios de Star Trek e assistir, uma e outra vez, aos filmes das cassetes de VHS com a saga da Guerra das Estrelas. A ideia de aventura, de explorar mundos novos, os fatos excêntricos, as lutas entre o bem e o mal eram estimulantes e divertidos. Só comecei a desinteressar-me pela ficção científica quando dei por mim a tropeçar sobretudo em conteúdos distópicos, projeções de um mundo devastado por guerras, destruído por uma civilização decadente, onde os humanos são seres em fuga, acossados pela crise ambiental, por máquinas inteligentes que querem dominá-los ou por outros povos que os oprimem.

Quando eu ainda sonhava com aventuras espaciais, não sei se alguma vez me apercebi de como o autor da série Star Trek usava a possibilidade de sair da Terra para enviar mensagens políticas, que passavam despercebidas à estação que a emitia. “Ao criar um mundo novo com regras novas, eu podia falar de sexo, religião, Vietname e política.” A tripulação de Spock preocupava-se com a paz, combatia o autoritarismo e o imperialismo e punha em causa o racismo, o sexismo e o papel da tecnologia. “Se falasse de um povo roxo num planeta longínquo, a estação não percebia do que se estava a falar. Estavam mais preocupados com os decotes. Chegavam mesmo a enviar um censor para o estúdio para medir os decotes das mulheres e garantir que não se via demasiado os seios”, disse uma vez o criador da Star Trek, Gene Roddenberry.

Mr. Spock vivia no séc. XXIII. Nós estamos no séc. XXI. Quando eu era criança, 2001 ainda era uma data fantástica projetada num futuro longínquo de uma odisseia no espaço. Agora, é um passado já bastante distante. E o presente começa a parecer-se demasiado com o tipo de filmes que me fizeram desinteressar-me pela ficção científica.

Quando eu ainda sonhava com aventuras espaciais, não sei se alguma vez me apercebi de como o autor da série Star Trek usava a possibilidade de sair da Terra para enviar mensagens políticas, que passavam despercebidas à estação que a emitia. “Ao criar um mundo novo com regras novas, eu podia falar de sexo, religião, Vietname e política.” A tripulação de Spock preocupava-se com a paz, combatia o autoritarismo e o imperialismo e punha em causa o racismo, o sexismo e o papel da tecnologia. “Se falasse de um povo roxo num planeta longínquo, a estação não percebia do que se estava a falar. Estavam mais preocupados com os decotes. Chegavam mesmo a enviar um censor para o estúdio para medir os decotes das mulheres e garantir que não se via demasiado os seios”, disse uma vez o criador da Star Trek, Gene Roddenberry.

Mr. Spock vivia no séc. XXIII. Nós estamos no séc. XXI. Quando eu era criança, 2001 ainda era uma data fantástica projetada num futuro longínquo de uma odisseia no espaço. Agora, é um passado já bastante distante. E o presente começa a parecer-se demasiado com o tipo de filmes que me fizeram desinteressar-me pela ficção científica.

Se em 1966 Gene Roddenberry conseguia fintar a NBC, enchendo de conteúdos políticos uma aparentemente inofensiva saga espacial, em 2025 o Presidente dos Estados Unidos fez do Elmo seu alvo político. O Elmo é um bonequinho vermelho e felpudo que, ao lado do Monstro das Bolachas, me ensinou sobre coisas como partilhar. Donald Trump acredita que isso é o tipo de conteúdos “esquerdalhos” que ajudam a endoutrinar criancinhas no comunismo e a contagiá-las com coisas tão woke como respeitar quem é diferente ou ajudar os mais frágeis.

Numa cruzada contra a PBS e a NPR – as redes de serviço público americanas –, Donald Trump conseguiu fazer passar no Congresso um corte de 1,1 mil milhões de dólares, que constitui um rude golpe em estações que já enfrentam os seus próprios problemas e que, assim, ficam com menos disponibilidade financeira para continuar a produzir o tipo de programas educativos que ajudam crianças em idade pré-escolar há 50 anos. Para se ter uma ideia, em março, depois de a Warner Brothers ter anunciado que deixaria de pagar por novos episódios da Rua Sésamo, a produtora Sesame Workshop teve de despedir 20% dos seus trabalhadores, incluindo criadores de conteúdos.

“This is big”, anunciou Donald Trump, na rede social Truth Social, com uma alegria provocada pela destruição que faz lembrar Donald Grump, o monstro com um tufo de cabelo laranja que apareceu em 2005 num caixote do lixo da Rua Sésamo, com um projeto para aí construir uma Grump Tower, arrasando as casas do Egas, do Becas e do Poupas. Já agora: há quem ache que o Egas e o Becas são um casal e, por isso, conteúdo woke, claro.

A resposta à agressividade de Trump foi uma imagem do Poupas Amarelo e do Sr. Snuffleupagus – um amoroso e peludo mamute castanho – com a frase: “Orgulhosos por sermos vossos vizinhos”, publicada na rede social X. Elon Musk disse que a empatia “é um vírus”. E eu gostava muito de acreditar que sim, não pelas mesmas razões, mas porque gostava que esse sentimento se espalhasse pelo mundo. Pelo menos, a resposta da Rua Sésamo tornou-se viral.

Muitos dos conteúdos que marcaram a minha infância foram pensados ainda no rescaldo de algo que aconteceu muitos anos antes: a II Guerra Mundial e num contexto de Guerra Fria. Nesse mundo, havia poucos cinzentos. Era quase tudo a preto e branco: os bons e os maus. Os maus eram feios e tentavam dominar o mundo, os bons eram bonitos e generosos e ganhavam sempre.

Nesse mundo, ser um trafulha não era uma qualidade. Explorar os outros haveria sempre de merecer castigo. E toda a crueldade acabava mal. Era ingénuo? Era. Dava-nos uma ideia limitada e maniqueísta do mundo? Dava. Mas essa ilusão, que também tinha um lado propagandístico, ajudou a construir nas sociedades ocidentais um certo sentido de superioridade moral e de excecionalismo. Foi muito graças a essas ideias que nos convencemos de que a democracia ocidental era uma espécie de produto final perfeito da História.

Foi à boleia dessa ideia que se fizeram muitas guerras e muitas mortes, com a opinião pública ocidental a acreditar que estava “do lado certo da História”. Nós éramos os bons. O que se está a passar agora é uma frecha nesse sistema de crenças. Cada vez mais de nós se confrontam com a mentira que isso representa quando veem as imagens de crianças palestinianas famélicas mortas a tiro à espera de comida, quando percebem a facilidade com que são oprimidas pessoas que se manifestam pela paz, quando assistem à perseguição impune de imigrantes e à forma como os Estados os criminalizam, prendendo em centros de detenção trabalhadores cujo crime era lutar por uma vida melhor.

Perante tudo isto, há quem sinta vontade de fugir da realidade. “Beam me up, Scotty.” Há quem assegure que deixou de ver as notícias e foge dos jornais, para manter a sanidade mental. Para esses, tenho uma má notícia: a ideia de que se pode fugir à realidade é uma ilusão. E uma ilusão perigosa, ainda por cima. Por muito que entenda a vontade de experimentar uma anestesiante alienação, o mundo é o que é e, mais cedo ou mais tarde, perceberemos que estamos dentro dele.

Quando eu era criança, os cardassianos, um povo autoritário que tentava expandir o seu império, foram vencidos pelo Mr. Spock. Eu tenho saudades dos tempos em que os vilões acabavam mal. Mas sei que não posso esperar pela tripulação da Enterprise para me salvar e que as minhas peças de legos já não emitem raios laser mortíferos. Ainda assim, acho que aquelas tardes todas passadas a ver os heróis salvar o Universo não foram em vão. Deram-me, pelo menos, a ideia de que é sempre possível lutar. Que a Força esteja connosco.

Barreira nos trópicos

Viver em uma democracia liberal tornou-se um privilégio para poucos. Um levantamento realizado pela Universidade de Gotemburgo, na Suécia, constatou que a onda autoritária ganha força e transforma o cenário geopolítico internacional. No total, existem 88 democracias, incluindo as liberais e as eleitorais, aquelas nas quais existe o direito ao voto e eleições rotineiras ocorrem, mas sem que esse direito resulte numa transformação democrática mais ampla da sociedade, a garantia do Estado de Direito e de uma Justiça independente.

Em 2024, aponta o estudo, 91 países eram classificados como autocracias, desde os regimes mais fechados até aqueles nos quais existem eleições de fachada, marcadas por constantes manipulações e fraudes.

Os dados do instituto, referência no monitoramento da experiência democrática no mundo, trazem um alerta dilacerante. “As democracias liberais tornaram-se o tipo de regime menos comum no mundo, um total de 29 em 2024”, anotam os pesquisadores. Atualmente, abrigam menos de 12% da população mundial, cerca de 900 milhões de indivíduos. Trata-se do menor índice em 50 anos. O relatório prossegue: “2024 marca a primeira vez, desde 2002, em que há mais autocracias do que democracias no mundo. Esse é um recado contundente de quão longe foi o declínio democrático”.

A transformação do cenário político não é nova. A partir de 2009, quando as lideranças políticas decidiram salvar o capitalismo e o sistema financeiro em detrimento de direitos sociais, o que se viu foi um enfraquecimento das bases democráticas. “De fato, a última vez que havia apenas 29 democracias liberais no mundo foi em 1990, no fim da Guerra Fria”, alerta o estudo. Segundo os estudiosos, o aumento gradual do número de democracias eleitorais reflete o fato de que os países que costumavam ser democracias liberais sofreram um retrocesso e perderam algumas de suas características. A lista inclui Botsuana, Chipre, Grécia, Israel e Eslovênia.

O mais assustador é constatar que quase 3 em cada 4 seres humanos, 72% do planeta, vivem atualmente em autocracias. Esse é o índice mais alto desde 1978. Em pleno século XXI, a realidade é que as autocracias são maioria no mundo.

Ao mesmo tempo que as democracias perdem espaço, há uma tendência identificada pelos especialistas, a radicalização das ditaduras. “Os países já autoritários estão se tornando ainda mais autocráticos. O número de autocracias fechadas vem aumentando desde 2019, de 22 para 35.”

O mundo encontra-se, portanto, em uma encruzilhada e o futuro da democracia está no centro. Acabo de concluir meu período de um ano nos EUA e retornei à Europa. Em agosto de 2024, cheguei enquanto a terra tremia, num país que vive uma verdadeira encruzilhada entre ventos gelados do autoritarismo e o reconhecimento implícito do fracasso de um sistema em dar respostas a todos. Nas urnas, em novembro passado, estava à busca pela alma de um país em crise existencial. Um país que, pela primeira vez em 80 anos, se deparava com um questionamento de sua hegemonia, enquanto se dava conta de que a pobreza em suas periferias persiste, corrói e estabelece um clima de desilusão.

Constatei como o sistema norte-americano estava quebrado. Como uma sátira distópica, comícios flertavam com ideias supremacistas e eram emoldurados com declarações que, em outros momentos, entrariam na classificação do fascismo. Em encontros com grupos nas periferias pobres ou nos comícios, me deparei com eleitores repletos de indignação, ansiosos e sem destino. Vi corações partidos e promessas não cumpridas, esperanças frustradas e sonhos adiados.

Com Donald Trump no poder, não existe dúvida de que a superpotência caminha para a mesma direção autoritária imposta por grupos de extrema-direita. O risco é, porém, que esse não seja apenas um fenômeno limitado às fronteiras dos EUA. E as forças progressistas no Brasil e na América Latina sabem disso. Ao fazer uma ofensiva política para a desestabilização da economia brasileira, Trump busca influenciar diretamente o destino político do País. No Palácio do Planalto e no Itamaraty, a constatação é de que essa não será uma crise de curto prazo ou que um acerto comercial baste para encerrar a tensão.

No governo, prepara-se para uma tensão que deve marcar o restante do governo Lula e que redefine a política externa brasileira. Entre os governos estrangeiros, os serviços de inteligência e diplomacias não escondem a instalação no País de um sismógrafo para medir a capacidade de uma democracia de resistir ao terremoto autoritário. “Os brasileiros poderão ser o exemplo ao mundo sobre como sobrevive uma democracia”, afirmou num tom solene um experiente diplomata francês. Ou a última lágrima.

Em 2024, aponta o estudo, 91 países eram classificados como autocracias, desde os regimes mais fechados até aqueles nos quais existem eleições de fachada, marcadas por constantes manipulações e fraudes.

Os dados do instituto, referência no monitoramento da experiência democrática no mundo, trazem um alerta dilacerante. “As democracias liberais tornaram-se o tipo de regime menos comum no mundo, um total de 29 em 2024”, anotam os pesquisadores. Atualmente, abrigam menos de 12% da população mundial, cerca de 900 milhões de indivíduos. Trata-se do menor índice em 50 anos. O relatório prossegue: “2024 marca a primeira vez, desde 2002, em que há mais autocracias do que democracias no mundo. Esse é um recado contundente de quão longe foi o declínio democrático”.

A transformação do cenário político não é nova. A partir de 2009, quando as lideranças políticas decidiram salvar o capitalismo e o sistema financeiro em detrimento de direitos sociais, o que se viu foi um enfraquecimento das bases democráticas. “De fato, a última vez que havia apenas 29 democracias liberais no mundo foi em 1990, no fim da Guerra Fria”, alerta o estudo. Segundo os estudiosos, o aumento gradual do número de democracias eleitorais reflete o fato de que os países que costumavam ser democracias liberais sofreram um retrocesso e perderam algumas de suas características. A lista inclui Botsuana, Chipre, Grécia, Israel e Eslovênia.

O mais assustador é constatar que quase 3 em cada 4 seres humanos, 72% do planeta, vivem atualmente em autocracias. Esse é o índice mais alto desde 1978. Em pleno século XXI, a realidade é que as autocracias são maioria no mundo.

Ao mesmo tempo que as democracias perdem espaço, há uma tendência identificada pelos especialistas, a radicalização das ditaduras. “Os países já autoritários estão se tornando ainda mais autocráticos. O número de autocracias fechadas vem aumentando desde 2019, de 22 para 35.”

O mundo encontra-se, portanto, em uma encruzilhada e o futuro da democracia está no centro. Acabo de concluir meu período de um ano nos EUA e retornei à Europa. Em agosto de 2024, cheguei enquanto a terra tremia, num país que vive uma verdadeira encruzilhada entre ventos gelados do autoritarismo e o reconhecimento implícito do fracasso de um sistema em dar respostas a todos. Nas urnas, em novembro passado, estava à busca pela alma de um país em crise existencial. Um país que, pela primeira vez em 80 anos, se deparava com um questionamento de sua hegemonia, enquanto se dava conta de que a pobreza em suas periferias persiste, corrói e estabelece um clima de desilusão.

Constatei como o sistema norte-americano estava quebrado. Como uma sátira distópica, comícios flertavam com ideias supremacistas e eram emoldurados com declarações que, em outros momentos, entrariam na classificação do fascismo. Em encontros com grupos nas periferias pobres ou nos comícios, me deparei com eleitores repletos de indignação, ansiosos e sem destino. Vi corações partidos e promessas não cumpridas, esperanças frustradas e sonhos adiados.

Com Donald Trump no poder, não existe dúvida de que a superpotência caminha para a mesma direção autoritária imposta por grupos de extrema-direita. O risco é, porém, que esse não seja apenas um fenômeno limitado às fronteiras dos EUA. E as forças progressistas no Brasil e na América Latina sabem disso. Ao fazer uma ofensiva política para a desestabilização da economia brasileira, Trump busca influenciar diretamente o destino político do País. No Palácio do Planalto e no Itamaraty, a constatação é de que essa não será uma crise de curto prazo ou que um acerto comercial baste para encerrar a tensão.

No governo, prepara-se para uma tensão que deve marcar o restante do governo Lula e que redefine a política externa brasileira. Entre os governos estrangeiros, os serviços de inteligência e diplomacias não escondem a instalação no País de um sismógrafo para medir a capacidade de uma democracia de resistir ao terremoto autoritário. “Os brasileiros poderão ser o exemplo ao mundo sobre como sobrevive uma democracia”, afirmou num tom solene um experiente diplomata francês. Ou a última lágrima.

O futuro da soberania brasileira

O Brasil consolidou dois tipos de soberania desde a redemocratização. O primeiro diz respeito à autonomia do país frente às outras nações. Embora tenha origens na Independência, esse processo só se firmou com o final da Guerra Fria, quando o nosso lugar soberano ficou mais claro e destacado no cenário internacional.

O outro sentido da soberania é a sua faceta popular: a raiz do poder do Estado nacional está na sociedade e nas instituições que ela própria criou, por meio da Constituição e de seus representantes. Foi o que a democracia nos legou de forma inédita. A proposta de nova ordem mundial feita por Trump coloca em jogo essas duas enormes conquistas.

O tarifaço chegou, mas com muitas exceções que reduzem bem o impacto da medida. Mas muitas coisas poderão ser feitas ainda por Trump em temas estratégicos, de modo que a soberania brasileira, em seu duplo sentido, estará em jogo pelo menos até as eleições de 2026.

Esse cenário pode ser de menor impacto se a popularidade de Trump e sua estratégia internacional fracassar nos próximos meses, culminando com a derrota na disputa de meio de mandato, com a perda da maioria na Câmara e/ou no Senado. Porém, o contrário pode acontecer: o trumpismo forte por quatro anos desestabilizará por completo a ordem internacional.

O problema da política internacional de Trump, na verdade, vai muito além do Brasil. Ele está colocando em jogo a capacidade soberana de os países ou blocos regionais, como a União Europeia, defenderem suas posições.

Claro que já havia assimetrias entre as nações antes do trumpismo, contudo tais desigualdades tinham sido minoradas pelas instituições multilaterais construídas no pós-Segunda Guerra e, mais recentemente, pela conformação mais multipolar do poder mundial, o que estava tornando cada vez mais difícil que o interesse de um único país hegemônico predominasse sobre os demais.

Foi esse novo contexto que produziu vários modelos cooperativos de relacionamento do mundo, desde a defesa de temas relativos à humanidade, como os direitos humanos, o meio ambiente e a educação, como parcerias regionais (ao estilo da União Europeia) ou de países semelhantes, como os Brics

Trump luta contra esse mundo com muitas nações soberanas, dispostas a cooperar entre si em torno da comunhão de interesses ou de questões que valham para toda a humanidade. Não que antes a estrutura internacional fosse completamente harmônica e tivesse acabado com as assimetrias, como bem sabem as guerras na África ou a própria invasão da Ucrânia.

Mas, mesmo com defeitos, a ordem pós-Guerra Fria gerou um maior pluralismo na distribuição do poder e a busca de um sentido normativo mais amplo para o mundo, como foi o esforço do Acordo de Paris, em 2015, e poderia ser agora a nova COP de Belém, no final desse ano. Só que o trumpismo torna muito difícil que os EUA entoem novamente o “We are the world, we are the children”, criação belíssima de Michael Jackson e Lionel Richie.

O objetivo da guerra comercial de Trump vai além da economia. O jogo das tarifas serve para mostrar quem manda no mundo. O “Make America Great Again” não vale só para o âmbito interno. Seu sentido maior é criar uma hegemonia americana única e sem nenhum contrapeso. Um império de fato, inclusive capaz de interferir na política no interior dos países.

É aqui que se atinge o outro sentido da soberania: o trumpismo comanda um grupo de atuação internacional contra a democracia. Trata-se do eixo do autoritarismo de extrema direita, com força crescente em várias partes do mundo, e que será ainda mais forte quanto mais os Estados Unidos construírem uma hegemonia capaz de interferir na dinâmica interna dos países.

Obviamente que a capacidade de intervenção varia segundo o desenvolvimento e o poderio das nações. Mesmo assim, se Trump prolongar seu poder ao longo do tempo, sobrarão muitos poucos com possibilidade de defender sua dupla soberania.

O Brasil precisa compreender esse sentido maior do fenômeno trumpista e qual é seu lugar específico neste projeto de nova ordem mundial. Há três dimensões que podem nos afetar. A primeira é a relação com a China e, secundariamente, os Brics.

Os Estados Unidos sob Trump vão tentar fazer de tudo para evitar uma aliança muito forte entre os governos brasileiro e chinês. Ter o maior e mais importante país da América Latina - e o segundo mais relevante em toda a América - ligado fortemente ao maior inimigo da hegemonia americana é algo que o trumpismo não admite e usará várias formas de poder contra essa parceria.

No fundo, Trump quer que o Brasil faça uma escolha entre os EUA e a China. Não está se pedindo, por ora, o cancelamento de todo o intercâmbio comercial, algo que seria inviável nas atuais circunstâncias. Mas o trumpismo quer que se defina qual é o aliado preferencial em termos geopolíticos. Para os interesses brasileiros de longo prazo, não é desejável ter “relações carnais” com nenhuma potência, sendo preferível jogar cooperativamente em todas as casas do mapa-múndi.

Por essa razão é preciso fazer o acordo com a União Europeia, continuar as parcerias com a América Latina e com os Brics, ampliar ainda mais relações políticas e econômicas com outras partes do mundo (como Japão, Austrália, Oriente Médio, África, entre outros), tudo isso mantendo vários canais de relacionamento com os Estados Unidos. Esse projeto multipolar, no entanto, depende da capacidade de atuar interna e externamente de forma soberana.

A segunda dimensão diz respeito às características brasileiras que podem potencializar o poder e a prosperidade dos Estados Unidos. É a produção agropecuária de ponta do Brasil, sua energia e capacidade hídrica, seus minerais, os setores tecnológicos de ponta que dominamos (o Pix e os aviões da Embraer são bons casos aqui), uma população grande como mercado consumidor e seu poder regional.

Defender a soberania não é evitar parcerias e cooperação, fechando-se em relação ao mundo. O desenvolvimento envolve trocas entre os países, compartilhamento de conhecimento e complementaridade econômica, coisas que podem - como já são - ser realizadas com os EUA.

Soberania é autonomia para escolher como trocar e cooperar com outros países. No jogo trumpista de poder, só importa a vitória completa dos Estados Unidos. Basta ver suas propostas para a Ucrânia, trocando a dominação e a exploração das terras raras pelo fim da guerra com a Rússia, para a Faixa de Gaza, que ficaria em paz em troca de se transformar num resort da família Trump, e mesmo para o Canadá, que deveria se tornar o 51º estado dos EUA. Seguir essa lógica seria um desastre para o Brasil, que ganharia muito com parcerias internacionais, mas não com projetos neocolonialistas.

Aceitar que os Estados Unidos definam como nossas instituições democráticas devem funcionar é a terceira e mais terrível dimensão de perda de soberania. Quem defende isso é traidor da pátria e joga fora a maior conquista da sociedade brasileira: a capacidade de se autogovernar democraticamente.

Ao se aliar nesse projeto trumpista, o bolsonarismo destrói as bases de um Brasil soberano. Quem acompanhar essa traição ou não gritar contra os planos da família Bolsonaro não merece o respeito mínimo dos brasileiros que amam seu país e querem um futuro melhor e independente para seus filhos e netos.

Diante desse cenário, o risco à soberania brasileira vai além desta semana. Três coisas fundamentais deveriam ser feitas para evitar a perda de nossa independência nacional. A primeira é compreender melhor quais são os elementos essenciais para o nosso futuro e criar as condições institucionais para que tenhamos autonomia para nos desenvolver em parceria com o mundo. Definir bem nossas verdadeiras riquezas e como potencializá-las é urgente.

Além disso, é preciso que as forças políticas que não se perfilam entre os traidores da pátria se unam em defesa da dupla soberania de que necessitamos. De forma mais direta, as forças de centro e o lulismo podem ter suas divergências, apresentar até candidatos presidenciais separados, mas precisam estar juntos no essencial e lutar contra a aliança do bolsonarismo com a extrema direita internacional.

Por vezes, o centrismo tem medo do impacto de ir contra Bolsonaro, e, por vezes, o governismo petista não consegue sair de seu próprio casulo sectário. Agora chegou a hora de serem mais cooperativos para salvarem o Brasil, sem perder suas especificidades.

A soberania será mais profundamente defendida quando a sociedade, por meio de suas associações e parcerias entre diversos grupos, compreender o risco da nova ordem trumpista e defender de baixo para cima o país e suas instituições. O povo soberano é maior do que os partidos e os governos, mas precisa se organizar e se mobilizar contra quem quer enfraquecer nossa economia e nossa autonomia nacional. Agora chegou a hora de construir um verdadeiro patriotismo para enfrentar a grande onda internacional - com parceiros bolsonaristas locais - que pode nos levar de volta ao triste passado do colonialismo.

Fernando Abrucio

O outro sentido da soberania é a sua faceta popular: a raiz do poder do Estado nacional está na sociedade e nas instituições que ela própria criou, por meio da Constituição e de seus representantes. Foi o que a democracia nos legou de forma inédita. A proposta de nova ordem mundial feita por Trump coloca em jogo essas duas enormes conquistas.

O tarifaço chegou, mas com muitas exceções que reduzem bem o impacto da medida. Mas muitas coisas poderão ser feitas ainda por Trump em temas estratégicos, de modo que a soberania brasileira, em seu duplo sentido, estará em jogo pelo menos até as eleições de 2026.

Esse cenário pode ser de menor impacto se a popularidade de Trump e sua estratégia internacional fracassar nos próximos meses, culminando com a derrota na disputa de meio de mandato, com a perda da maioria na Câmara e/ou no Senado. Porém, o contrário pode acontecer: o trumpismo forte por quatro anos desestabilizará por completo a ordem internacional.

O problema da política internacional de Trump, na verdade, vai muito além do Brasil. Ele está colocando em jogo a capacidade soberana de os países ou blocos regionais, como a União Europeia, defenderem suas posições.

Claro que já havia assimetrias entre as nações antes do trumpismo, contudo tais desigualdades tinham sido minoradas pelas instituições multilaterais construídas no pós-Segunda Guerra e, mais recentemente, pela conformação mais multipolar do poder mundial, o que estava tornando cada vez mais difícil que o interesse de um único país hegemônico predominasse sobre os demais.

Foi esse novo contexto que produziu vários modelos cooperativos de relacionamento do mundo, desde a defesa de temas relativos à humanidade, como os direitos humanos, o meio ambiente e a educação, como parcerias regionais (ao estilo da União Europeia) ou de países semelhantes, como os Brics

Trump luta contra esse mundo com muitas nações soberanas, dispostas a cooperar entre si em torno da comunhão de interesses ou de questões que valham para toda a humanidade. Não que antes a estrutura internacional fosse completamente harmônica e tivesse acabado com as assimetrias, como bem sabem as guerras na África ou a própria invasão da Ucrânia.

Mas, mesmo com defeitos, a ordem pós-Guerra Fria gerou um maior pluralismo na distribuição do poder e a busca de um sentido normativo mais amplo para o mundo, como foi o esforço do Acordo de Paris, em 2015, e poderia ser agora a nova COP de Belém, no final desse ano. Só que o trumpismo torna muito difícil que os EUA entoem novamente o “We are the world, we are the children”, criação belíssima de Michael Jackson e Lionel Richie.

O objetivo da guerra comercial de Trump vai além da economia. O jogo das tarifas serve para mostrar quem manda no mundo. O “Make America Great Again” não vale só para o âmbito interno. Seu sentido maior é criar uma hegemonia americana única e sem nenhum contrapeso. Um império de fato, inclusive capaz de interferir na política no interior dos países.

É aqui que se atinge o outro sentido da soberania: o trumpismo comanda um grupo de atuação internacional contra a democracia. Trata-se do eixo do autoritarismo de extrema direita, com força crescente em várias partes do mundo, e que será ainda mais forte quanto mais os Estados Unidos construírem uma hegemonia capaz de interferir na dinâmica interna dos países.

Obviamente que a capacidade de intervenção varia segundo o desenvolvimento e o poderio das nações. Mesmo assim, se Trump prolongar seu poder ao longo do tempo, sobrarão muitos poucos com possibilidade de defender sua dupla soberania.

O Brasil precisa compreender esse sentido maior do fenômeno trumpista e qual é seu lugar específico neste projeto de nova ordem mundial. Há três dimensões que podem nos afetar. A primeira é a relação com a China e, secundariamente, os Brics.

Os Estados Unidos sob Trump vão tentar fazer de tudo para evitar uma aliança muito forte entre os governos brasileiro e chinês. Ter o maior e mais importante país da América Latina - e o segundo mais relevante em toda a América - ligado fortemente ao maior inimigo da hegemonia americana é algo que o trumpismo não admite e usará várias formas de poder contra essa parceria.

No fundo, Trump quer que o Brasil faça uma escolha entre os EUA e a China. Não está se pedindo, por ora, o cancelamento de todo o intercâmbio comercial, algo que seria inviável nas atuais circunstâncias. Mas o trumpismo quer que se defina qual é o aliado preferencial em termos geopolíticos. Para os interesses brasileiros de longo prazo, não é desejável ter “relações carnais” com nenhuma potência, sendo preferível jogar cooperativamente em todas as casas do mapa-múndi.

Por essa razão é preciso fazer o acordo com a União Europeia, continuar as parcerias com a América Latina e com os Brics, ampliar ainda mais relações políticas e econômicas com outras partes do mundo (como Japão, Austrália, Oriente Médio, África, entre outros), tudo isso mantendo vários canais de relacionamento com os Estados Unidos. Esse projeto multipolar, no entanto, depende da capacidade de atuar interna e externamente de forma soberana.

A segunda dimensão diz respeito às características brasileiras que podem potencializar o poder e a prosperidade dos Estados Unidos. É a produção agropecuária de ponta do Brasil, sua energia e capacidade hídrica, seus minerais, os setores tecnológicos de ponta que dominamos (o Pix e os aviões da Embraer são bons casos aqui), uma população grande como mercado consumidor e seu poder regional.

Defender a soberania não é evitar parcerias e cooperação, fechando-se em relação ao mundo. O desenvolvimento envolve trocas entre os países, compartilhamento de conhecimento e complementaridade econômica, coisas que podem - como já são - ser realizadas com os EUA.

Soberania é autonomia para escolher como trocar e cooperar com outros países. No jogo trumpista de poder, só importa a vitória completa dos Estados Unidos. Basta ver suas propostas para a Ucrânia, trocando a dominação e a exploração das terras raras pelo fim da guerra com a Rússia, para a Faixa de Gaza, que ficaria em paz em troca de se transformar num resort da família Trump, e mesmo para o Canadá, que deveria se tornar o 51º estado dos EUA. Seguir essa lógica seria um desastre para o Brasil, que ganharia muito com parcerias internacionais, mas não com projetos neocolonialistas.

Aceitar que os Estados Unidos definam como nossas instituições democráticas devem funcionar é a terceira e mais terrível dimensão de perda de soberania. Quem defende isso é traidor da pátria e joga fora a maior conquista da sociedade brasileira: a capacidade de se autogovernar democraticamente.

Ao se aliar nesse projeto trumpista, o bolsonarismo destrói as bases de um Brasil soberano. Quem acompanhar essa traição ou não gritar contra os planos da família Bolsonaro não merece o respeito mínimo dos brasileiros que amam seu país e querem um futuro melhor e independente para seus filhos e netos.

Diante desse cenário, o risco à soberania brasileira vai além desta semana. Três coisas fundamentais deveriam ser feitas para evitar a perda de nossa independência nacional. A primeira é compreender melhor quais são os elementos essenciais para o nosso futuro e criar as condições institucionais para que tenhamos autonomia para nos desenvolver em parceria com o mundo. Definir bem nossas verdadeiras riquezas e como potencializá-las é urgente.

Além disso, é preciso que as forças políticas que não se perfilam entre os traidores da pátria se unam em defesa da dupla soberania de que necessitamos. De forma mais direta, as forças de centro e o lulismo podem ter suas divergências, apresentar até candidatos presidenciais separados, mas precisam estar juntos no essencial e lutar contra a aliança do bolsonarismo com a extrema direita internacional.

Por vezes, o centrismo tem medo do impacto de ir contra Bolsonaro, e, por vezes, o governismo petista não consegue sair de seu próprio casulo sectário. Agora chegou a hora de serem mais cooperativos para salvarem o Brasil, sem perder suas especificidades.

A soberania será mais profundamente defendida quando a sociedade, por meio de suas associações e parcerias entre diversos grupos, compreender o risco da nova ordem trumpista e defender de baixo para cima o país e suas instituições. O povo soberano é maior do que os partidos e os governos, mas precisa se organizar e se mobilizar contra quem quer enfraquecer nossa economia e nossa autonomia nacional. Agora chegou a hora de construir um verdadeiro patriotismo para enfrentar a grande onda internacional - com parceiros bolsonaristas locais - que pode nos levar de volta ao triste passado do colonialismo.

Fernando Abrucio

Terras Raras: a liga do BRICS

Porque as chamadas “Terras Raras” são tão demandadas assim atualmente? Primeiramente, elas não são tão raras, mas raras sim nos países do Ocidente, do poder político-militar e da ideologia dominante. Segundo, porque sem elas não há nada a se fazer no campo moderno da tecnologia industrial, ipsis litteris, em todos os países. Terceiro, porque estão concentradas na China, no Brasil, na Rússia e na Índia; assim, são “raras”; a nossa redenção.

As assim chamadas Terras Raras formam um grupo de 17 componentes químicos, maleáveis e de alta aplicação industrial e militar, como o ítrio, o lantânio, o escândio e outros mais. São indispensáveis para a fabricação dos super condutores, carros e equipamentos elétricos, celulares, TVs, equipamentos militares, etc., etc., etc.

Hoje, as “Terras Raras”, assim chamadas por expressarem o desejo distante dos países economicamente dominantes, estão 72% concentradas nos países do BRICS: China com 37% das reservas mundiais, Brasil 18%, Rússia 10%, e Índia 7%, nesta ordem; restando 28% para outros países, inclusive a Ucrânia, com 5%.

Se no século XIX as colônias eram o importante; no século XX, o petróleo; neste século XXI, as “Terras Raras” são o insumo determinante.

Economicamente, em 1960 o PIB dos Estados Unidos representava 40% do PIB mundial, mandavam no mundo. Hoje, os países cresceram, caindo o PIB dos Estados Unidos para 26% do PIB mundial. O BRICS, considerando seus 5 países mais importantes, a China, a Rússia, o Brasil, a Índia e a África do Sul, representam 27% do PIB mundial. A União Europeia 17%, a China 17%. Sabemos que o BRICS é mais caracterizado por ser uma Associação de Países, por falta de uma moeda para lastro, do que um Bloco Econômico, lastreado no dólar, com os Estados Unidos, a União Europeia e os países da OCDE. Mas os Estados Unidos, com 26% do PIB mundial, não mandam mais no mundo. Trump deixa o comércio global, como ocorrido nos últimos 80 anos, pós Segunda Guerra Mundial, e inicia o protecionismo na economia americana, através de tarifas, com novas negociações, e realinhamento político e econômico mundial.

Parodiando Marx, quando disse “Trabalhadores do mundo: uni-vos”!, o que não ocorreu; e a OPEP, que ocorreu; “Países das ‘Terras Raras’, esta é a vossa redenção!”. É difícil, mas quem sabe? O mundo anda por linhas tortas, e em algum nível a “Associação das Terras Raras” ocorrerá. Já que o mundo é segmentado.

As assim chamadas Terras Raras formam um grupo de 17 componentes químicos, maleáveis e de alta aplicação industrial e militar, como o ítrio, o lantânio, o escândio e outros mais. São indispensáveis para a fabricação dos super condutores, carros e equipamentos elétricos, celulares, TVs, equipamentos militares, etc., etc., etc.

Hoje, as “Terras Raras”, assim chamadas por expressarem o desejo distante dos países economicamente dominantes, estão 72% concentradas nos países do BRICS: China com 37% das reservas mundiais, Brasil 18%, Rússia 10%, e Índia 7%, nesta ordem; restando 28% para outros países, inclusive a Ucrânia, com 5%.

Se no século XIX as colônias eram o importante; no século XX, o petróleo; neste século XXI, as “Terras Raras” são o insumo determinante.

Economicamente, em 1960 o PIB dos Estados Unidos representava 40% do PIB mundial, mandavam no mundo. Hoje, os países cresceram, caindo o PIB dos Estados Unidos para 26% do PIB mundial. O BRICS, considerando seus 5 países mais importantes, a China, a Rússia, o Brasil, a Índia e a África do Sul, representam 27% do PIB mundial. A União Europeia 17%, a China 17%. Sabemos que o BRICS é mais caracterizado por ser uma Associação de Países, por falta de uma moeda para lastro, do que um Bloco Econômico, lastreado no dólar, com os Estados Unidos, a União Europeia e os países da OCDE. Mas os Estados Unidos, com 26% do PIB mundial, não mandam mais no mundo. Trump deixa o comércio global, como ocorrido nos últimos 80 anos, pós Segunda Guerra Mundial, e inicia o protecionismo na economia americana, através de tarifas, com novas negociações, e realinhamento político e econômico mundial.

Parodiando Marx, quando disse “Trabalhadores do mundo: uni-vos”!, o que não ocorreu; e a OPEP, que ocorreu; “Países das ‘Terras Raras’, esta é a vossa redenção!”. É difícil, mas quem sabe? O mundo anda por linhas tortas, e em algum nível a “Associação das Terras Raras” ocorrerá. Já que o mundo é segmentado.

O modelo de poder de condomínio

O golpe de Estado, segundo os indícios, planejado por Bolsonaro e em julgamento no STF pode não ter sido mera tentativa. Um conjunto extenso de ocorrências, de comportamentos e de reiterações de conduta continuados após o fim do governo Bolsonaro sugere que o golpe foi dado e instituiu um regime político paralelo, alienado, disseminado e ativo.

Utilizando as próprias normas da lei, os Bolsonaros mostraram competência familística para atrair, aliciar e sujeitar gente como os bolsonaristas. Os que têm a mesma ambição de agregar e dominar. A espantosamente larga massa de políticos com vontade de poder. Os que, como eles, não têm nenhum talento para a democracia.

Não só eles são carentes de talento para o exercício das funções próprias da política, que são impessoais funções de Estado. Também os que deles se diferenciam mais por fatores de circunstância. São políticos de segunda classe.

De certo modo, o falso grupo de centro da política brasileira é apenas uma facção política residual, funcionalmente bolsonarista ou funcionalmente qualquer coisa por omissão. Querem o poder, mas não querem as responsabilidades políticas e morais do poder, para o que é preciso ter a competência que não possuem, como ocorre com os bolsonaristas, na bajulação carneiril ao autoritarismo.

O bolsonarismo acha que inventou o golpe de Estado preventivo contra a possibilidade e a necessidade democrática da alternância de poder. É uma corrente ideológica antidemocrática, mas inventiva. Joga com os ardis ocultos na forma meramente democrática do Estado brasileiro.

Para seus militantes, governar é conspirar contra a democracia. Bolsonaro, desde o primeiro dia do seu mandato, demonstrou ter tacitamente renunciado a ele, em favor do porta-voz do neoliberalismo econômico antissocial.

Nos quatro anos do mandato, o Brasil foi dominado por fantasmas da política, por assombrações, como ocorrera durante a ditadura militar, no mandato do general Emílio Garrastazu Médici. Escolhido a propósito, quando a Presidência da República foi ocupada de fato pelo chamado “sistema”, o grupo secreto de militares da extrema direita.

Dobravam as oposições com prisões, tortura, desaparecimentos e assassinatos. Não raro, civis assistiam a sessões de tortura, como se fossem espetáculos de civismo.

Bolsonaro montou um esquema de acesso ao poder e de manutenção do poder em suas mãos, que permitisse manipular as formalidades legais do sistema eleitoral contra o espírito da lei, este baseado no pressuposto de alternância do poder. Ele conseguiu criar um esquema em que oficiais-generais batem continência para um capitão, que neles manda.

Enquanto milhares de brasileiros morriam sufocados por falta de vacinas contra covid, ao lado do então presidente da República, que dera a ordem para cancelar as vacinas do Butantã, o general ministro da Saúde explicou por que fora cancelado o respectivo protocolo de compra: “É simples assim: um manda e o outro obedece”. Ambos rindo e sem a máscara protetiva. O ministro era portador do vírus, já havia contraído covid.

O esquema montado por Bolsonaro e sua família é o de um modelo de condomínio familiar de poder. Aos poucos, as queixas e reclamações da família, suas contradições e fragilidades mostram o que é. Usa a trama do parentesco como um único e peculiar sujeito político.

Atualiza e militariza o modelo de política do “coronelismo” brasileiro contra o qual se alçaram os tenentes das revoluções tenentistas dos anos 1920. Que desestruturaram o Estado brasileiro. Que se associaram a Getúlio Vargas na Revolução de Outubro de 1930. Ficaram mais ou menos no poder até 1º de abril de 1964, quando finalmente deram o golpe e derrubaram o governo constitucional.

Bolsonaro é o filho irrelevante da ditadura. Não participou dela e não teve nela nenhuma expressão. Há uma certa infantilidade em seu empenho de continuar a ditadura derrubada pelo movimento político das Diretas Já e pela Constituição democrática de 1988.

O retrógrado modelo condominial de poder de Bolsonaro depende muito de uma coalização de atrasos sociais. Como a subversão das religiões evangélicas para delas fazer muletas do governo invisível. É o que mostra a massa que age como se o país não tivesse um novo governo a partir de 1º de janeiro de 2023. As igrejas protestantes e evangélicas foram subjugadas pela manipulação anticristã.

Bolsonaro, com sua religiosidade familiar de imitação, de um só versículo e não da Bíblia inteira, conseguiu virar os protestantes e evangélicos do avesso. Não são igrejas do púlpito, mas igrejas do gazofilácio. Não as do livre exame, mas de igrejas da falta de liberdade no exame da palavra de Deus.

José de Souza Martins

Utilizando as próprias normas da lei, os Bolsonaros mostraram competência familística para atrair, aliciar e sujeitar gente como os bolsonaristas. Os que têm a mesma ambição de agregar e dominar. A espantosamente larga massa de políticos com vontade de poder. Os que, como eles, não têm nenhum talento para a democracia.

Não só eles são carentes de talento para o exercício das funções próprias da política, que são impessoais funções de Estado. Também os que deles se diferenciam mais por fatores de circunstância. São políticos de segunda classe.

De certo modo, o falso grupo de centro da política brasileira é apenas uma facção política residual, funcionalmente bolsonarista ou funcionalmente qualquer coisa por omissão. Querem o poder, mas não querem as responsabilidades políticas e morais do poder, para o que é preciso ter a competência que não possuem, como ocorre com os bolsonaristas, na bajulação carneiril ao autoritarismo.

O bolsonarismo acha que inventou o golpe de Estado preventivo contra a possibilidade e a necessidade democrática da alternância de poder. É uma corrente ideológica antidemocrática, mas inventiva. Joga com os ardis ocultos na forma meramente democrática do Estado brasileiro.

Para seus militantes, governar é conspirar contra a democracia. Bolsonaro, desde o primeiro dia do seu mandato, demonstrou ter tacitamente renunciado a ele, em favor do porta-voz do neoliberalismo econômico antissocial.

Nos quatro anos do mandato, o Brasil foi dominado por fantasmas da política, por assombrações, como ocorrera durante a ditadura militar, no mandato do general Emílio Garrastazu Médici. Escolhido a propósito, quando a Presidência da República foi ocupada de fato pelo chamado “sistema”, o grupo secreto de militares da extrema direita.

Dobravam as oposições com prisões, tortura, desaparecimentos e assassinatos. Não raro, civis assistiam a sessões de tortura, como se fossem espetáculos de civismo.

Bolsonaro montou um esquema de acesso ao poder e de manutenção do poder em suas mãos, que permitisse manipular as formalidades legais do sistema eleitoral contra o espírito da lei, este baseado no pressuposto de alternância do poder. Ele conseguiu criar um esquema em que oficiais-generais batem continência para um capitão, que neles manda.

Enquanto milhares de brasileiros morriam sufocados por falta de vacinas contra covid, ao lado do então presidente da República, que dera a ordem para cancelar as vacinas do Butantã, o general ministro da Saúde explicou por que fora cancelado o respectivo protocolo de compra: “É simples assim: um manda e o outro obedece”. Ambos rindo e sem a máscara protetiva. O ministro era portador do vírus, já havia contraído covid.

O esquema montado por Bolsonaro e sua família é o de um modelo de condomínio familiar de poder. Aos poucos, as queixas e reclamações da família, suas contradições e fragilidades mostram o que é. Usa a trama do parentesco como um único e peculiar sujeito político.

Atualiza e militariza o modelo de política do “coronelismo” brasileiro contra o qual se alçaram os tenentes das revoluções tenentistas dos anos 1920. Que desestruturaram o Estado brasileiro. Que se associaram a Getúlio Vargas na Revolução de Outubro de 1930. Ficaram mais ou menos no poder até 1º de abril de 1964, quando finalmente deram o golpe e derrubaram o governo constitucional.

Bolsonaro é o filho irrelevante da ditadura. Não participou dela e não teve nela nenhuma expressão. Há uma certa infantilidade em seu empenho de continuar a ditadura derrubada pelo movimento político das Diretas Já e pela Constituição democrática de 1988.

O retrógrado modelo condominial de poder de Bolsonaro depende muito de uma coalização de atrasos sociais. Como a subversão das religiões evangélicas para delas fazer muletas do governo invisível. É o que mostra a massa que age como se o país não tivesse um novo governo a partir de 1º de janeiro de 2023. As igrejas protestantes e evangélicas foram subjugadas pela manipulação anticristã.

Bolsonaro, com sua religiosidade familiar de imitação, de um só versículo e não da Bíblia inteira, conseguiu virar os protestantes e evangélicos do avesso. Não são igrejas do púlpito, mas igrejas do gazofilácio. Não as do livre exame, mas de igrejas da falta de liberdade no exame da palavra de Deus.

José de Souza Martins

Assinar:

Comentários (Atom)

/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_63b422c2caee4269b8b34177e8876b93/internal_photos/bs/2025/8/f/i5gnS6SL2Ba3ajAKgYJg/foto01cul-101-respublica-d4.jpg)