A comunicação política sacou essa boa metáfora para nomear técnica ilusionista: "apitos de cachorro" são códigos verbais, gestuais ou gráficos só entendidos por iniciados. Uma espécie de piscadela marota para a sua turma. Movimentos racistas e nazistas têm todo um repertório de apitos. Durante o governo de Jair Bolsonaro, aprendemos um pouco como funcionam.

Quando Roberto Alvim gravou vídeo que imitava a estética nazista, Filipe Martins mexeu na gravata por meio de sinal racista, Allan Santos e Jorge Seif beberam copo de leite diante da câmera, ou quando Bolsonaro falava em "urna auditável" e "viver sem oxigênio, mas jamais sem liberdade", havia mais no subtexto do que um cidadão qualquer podia captar. Só foi impossível decifrar os tuítes de Carlos Bolsonaro. Não se sabe se eram apitos de cachorro para a própria cabeça. Um autoapito.

Mas isso não foi invenção do extremismo político. O vocabulário das forças mais retrógradas da política brasileira possui duas palavras sedutoras que funcionam como apitos de cachorro. A sensibilidade colonial adora invocar "modernização" e "pacificação" para ventilar suas ideias regressivas.

Quando político ou ministro de corte superior diz almejar "modernizar" ou "pacificar" qualquer coisa, os novos coronéis, senhores de escravo e líderes do crime organizado sabem do que falam. Somos do país em que golpe militar se apresentou como "pacificação" e abolição da escravidão, sem programa de inclusão da população negra, como "modernização".

Há três grandes iniciativas de "modernização" e três fantásticos movimentos de "pacificação" em curso.

As "modernizações" costumam enfeitar o discurso de reforma. Mas boa reforma não é reforma qualquer. A primeira se vê em algumas propostas de "reforma administrativa". Lutam contra a burocracia moderna, técnica e independente, em favor de uma burocracia servil, burra, sem expertise e responsabilidade. A segunda está na "reforma trabalhista" que elimina o direito do trabalho e explode a "relação de emprego". A terceira na "reforma do Código Civil", um trator não debatido publicamente e vigiado por cães de guarda ciosos por sua autoria e lucratividade.

No roteiro da "pacificação", temos a anistia a torturadores militares por crimes contra a humanidade. Sancionar seria "revanchismo" (ADPF 320 dormita no STF há 10 anos). Temos a luta por anistia do plano de golpe de 8 de janeiro. "Vamos pacificar, zerar o jogo daqui pra frente", diz Jair. E a conciliação a fórceps dos direitos indígenas no STF, onde indígenas foram intimados a negociar. "Oportunidade de pacificação histórica", diz Gilmar.

Qual o placar do jogo entre Brasil Colônia e Brasil constitucional? Qual pacificação protege o mais fraco? Qual modernização contraria poder econômico?

Nada contra os valores modernos. Nada contra a tentativa de promover, honestamente, a paz. Pelo contrário. É que a empulhação jurídica carrega o seu contrário: um convite ao pré-moderno e pré-constitucional, onde se suprimem direitos e liberdades; um chamado à violência, a "paz" de cima para baixo.

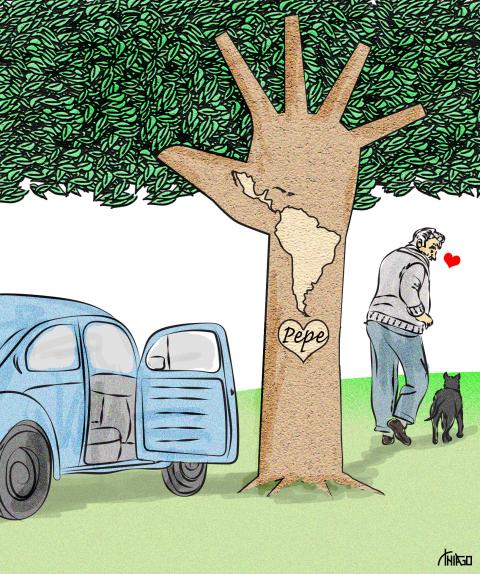

Nosso pior passado ainda se mete no nosso futuro.