terça-feira, 11 de novembro de 2025

Otimismo cauteloso com a COP de Belém

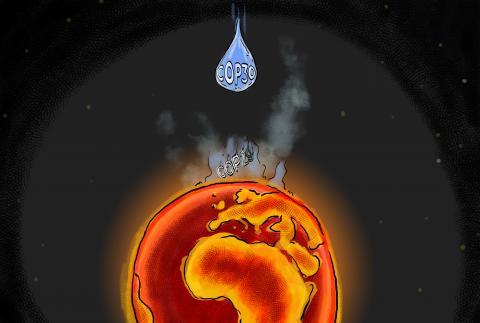

Viajo para a COP30 com um lugar-comum na bagagem: a esperança é a última que morre. Reconheço a importância das visões catastróficas, mesmo seu alto nível de racionalidade. Mas temos de resistir, e as COPs são um dos mais poderosos instrumentos de resistência da humanidade.

Elas não têm a capacidade de resolver tudo, e seus textos para conciliar mais de 190 países são cheios de ambiguidades construtivas, frases meio vagas necessárias para aprovação coletiva. Muito do que sei sobre as COPs aprendi com Alfredo Sirkis, que foi a todas realizadas até sua morte, em 2020, e posso considerá-lo um especialista no tema.

Sirkis usou muitos anos de sua vida para aprovar uma ideia importante, monetizar a redução das emissões de carbono. Ele sintetizava sua luta na expressão: menos carbono igual a grana. Essas COPs, mesmo que não terminem com decisões retumbantes, servem para divulgar o tema, levá-lo por meio da cobertura da mídia a milhões de pessoas.

A conjuntura é um pouco negativa. Os Estados Unidos saíram do barco e influenciam outros países, como a Argentina. Os europeus têm menos dinheiro para o meio ambiente porque foram forçados a ampliar os gastos militares. A verdade é que, mesmo antes dessa maré baixa, o dinheiro era difícil. Nos cálculos mais realistas, são necessários US$ 3,5 trilhões anuais para financiar a adaptação e a transição para uma economia menos destrutiva. Nesta COP haverá uma proposta de US$ 1,3 trilhão. Nunca se conseguiu chegar nem perto dos US$ 100 bilhões por ano previstos em Paris em 2015.

Sirkis explica no livro “Descarbonário”. Os governos não têm tanto dinheiro e ainda por cima são confrontados com necessidades múltiplas. O grosso do dinheiro está no sistema financeiro: US$ 220 trilhões.

Surgiu um conceito, o Mapa do Caminho, usado em diplomacia. Ele define as tarefas e responsabilidades na conquista dessa soma. Esse mapa prevê a conversão das dívidas dos países pobres em investimento ambiental, impostos sobre produtos de luxo, taxação dos mais ricos — enfim, uma série de medidas que dependem muito das circunstâncias políticas.

Como simples observador, constato que a taxação dos mais ricos é uma aspiração internacional. Mas o uso desse dinheiro hipotético não é consensual. Em Nova York, manifestantes querem taxar os ricos para financiar o programa de Zohran Mamdani: congelar aluguéis, transporte grátis e creches para todos.

O Brasil lançou o Fundo Florestas Tropicais para Sempre. É uma ideia que já existia e previa não só proteger a Floresta Amazônica, mas também as do Congo e da Indonésia. É uma grande iniciativa, e todos torcemos para que vá adiante. Grandes iniciativas recebem muito apoio, mas nem sempre o dinheiro que merecem.

Mas, se há algo que pode nos confortar nesta luta tão difícil para evitar que a temperatura se eleve acima dos 2°C até o fim do século, é o fato de o Brasil estar fazendo todo o possível e ter se tornado líder mundial. Temos contradições ainda, mas quem não tem? Não podemos retroceder. Se está difícil assim, imaginem com retrocesso. Além das COPs, os eventos extremos chamam a atenção para o clima. Na semana passada, Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, falou alto.

Elas não têm a capacidade de resolver tudo, e seus textos para conciliar mais de 190 países são cheios de ambiguidades construtivas, frases meio vagas necessárias para aprovação coletiva. Muito do que sei sobre as COPs aprendi com Alfredo Sirkis, que foi a todas realizadas até sua morte, em 2020, e posso considerá-lo um especialista no tema.

Sirkis usou muitos anos de sua vida para aprovar uma ideia importante, monetizar a redução das emissões de carbono. Ele sintetizava sua luta na expressão: menos carbono igual a grana. Essas COPs, mesmo que não terminem com decisões retumbantes, servem para divulgar o tema, levá-lo por meio da cobertura da mídia a milhões de pessoas.

A conjuntura é um pouco negativa. Os Estados Unidos saíram do barco e influenciam outros países, como a Argentina. Os europeus têm menos dinheiro para o meio ambiente porque foram forçados a ampliar os gastos militares. A verdade é que, mesmo antes dessa maré baixa, o dinheiro era difícil. Nos cálculos mais realistas, são necessários US$ 3,5 trilhões anuais para financiar a adaptação e a transição para uma economia menos destrutiva. Nesta COP haverá uma proposta de US$ 1,3 trilhão. Nunca se conseguiu chegar nem perto dos US$ 100 bilhões por ano previstos em Paris em 2015.

Sirkis explica no livro “Descarbonário”. Os governos não têm tanto dinheiro e ainda por cima são confrontados com necessidades múltiplas. O grosso do dinheiro está no sistema financeiro: US$ 220 trilhões.

Surgiu um conceito, o Mapa do Caminho, usado em diplomacia. Ele define as tarefas e responsabilidades na conquista dessa soma. Esse mapa prevê a conversão das dívidas dos países pobres em investimento ambiental, impostos sobre produtos de luxo, taxação dos mais ricos — enfim, uma série de medidas que dependem muito das circunstâncias políticas.

Como simples observador, constato que a taxação dos mais ricos é uma aspiração internacional. Mas o uso desse dinheiro hipotético não é consensual. Em Nova York, manifestantes querem taxar os ricos para financiar o programa de Zohran Mamdani: congelar aluguéis, transporte grátis e creches para todos.

O Brasil lançou o Fundo Florestas Tropicais para Sempre. É uma ideia que já existia e previa não só proteger a Floresta Amazônica, mas também as do Congo e da Indonésia. É uma grande iniciativa, e todos torcemos para que vá adiante. Grandes iniciativas recebem muito apoio, mas nem sempre o dinheiro que merecem.

Mas, se há algo que pode nos confortar nesta luta tão difícil para evitar que a temperatura se eleve acima dos 2°C até o fim do século, é o fato de o Brasil estar fazendo todo o possível e ter se tornado líder mundial. Temos contradições ainda, mas quem não tem? Não podemos retroceder. Se está difícil assim, imaginem com retrocesso. Além das COPs, os eventos extremos chamam a atenção para o clima. Na semana passada, Rio Bonito do Iguaçu, no Paraná, falou alto.

COP entre o mito da queda do céu e a tragédia do presente

“Se os xamãs desaparecerem, o céu cairá. Os brancos terão matado todos eles com sua fumaça de epidemia e seus metais. Então, ele desabará porque não haverá mais ninguém para sustentá-lo. Tudo virará noite outra vez, e os espíritos das florestas e das águas se vingarão de nossa loucura”. Há um elo profundo entre esse alerta dos xamãs Yanomami — que sustentam o céu com seus cantos e rituais — e a cena devastadora do tornado que atingiu o Paraná na véspera da abertura da COP30, em Belém.

Na cosmovisão Yanomami, descrita acima por Davi Kopenawa em A Queda do Céu, o desmatamento e o garimpo ilegal não são apenas agressões materiais, mas forças que corroem o equilíbrio espiritual do mundo. Quando o homem destrói a floresta, o céu começa a desabar. Por isso mesmo, na abertura da COP30, houve tensão simbólica e política. Ao afirmar que “é momento de impor uma nova derrota aos negacionistas”, na abertura da conferência do clima, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva resgata o fio civilizatório da luta global contra a destruição ambiental e a desinformação.

COP30 é um grito de socorro. Ao mesmo tempo, um êxito do multilateralismo, se levarmos em consideração o boicote regressivo e obscurantista de líderes, como os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Argentina, Javier Milei. É uma situação paradoxal: mistura esperança e melancolia devido à constatação de que os compromissos do Acordo de Paris estão fragilizados diante das guerras, do protecionismo e do cansaço moral das nações.

O mito e a meteorologia se cruzam, o espiritual e o científico convergem. No Paraná, o redemoinho que ceifou vidas e arrasou casas pode ser lido como mais um sinal de ruptura cósmica: a natureza responde ao desequilíbrio imposto pela ganância e pela indiferença. A metáfora indígena confere à COP uma cosmovisão ancestral. Belém não é apenas o espaço de uma cúpula diplomática, mas o território onde a Amazônia, coração climático do planeta, tenta sustentar o céu — o teto comum da humanidade. Os xamãs e os cientistas estão denunciado a mesma tragédia: o risco de o mundo ruir sob o peso de suas próprias emissões, de sua cegueira tecnológica e de seu egoísmo político.

Ao associar a crise climática às tragédias recentes — o tornado paranaense, o furacão Melissa no Caribe —, Lula politizou a questão: “Sem o Acordo de Paris, o mundo estaria fadado ao aquecimento catastrófico de quase cinco graus”. No entanto, as modelagens oficiais mostram que nem o objetivo de 2° C será cumprido. O planeta avança, ainda que mais lentamente, rumo a um aquecimento entre 2° C e 3° C. Ou seja, rumo a catástrofes mais frequentes e danos irreversíveis.

Belém precisa enfrentar o autoengano dos chefes de Estado e líderes de grandes corporações; discursos inflamados e compromissos frágeis são a contradição da conferência. A diplomacia ambiental não deve substituir metas por promessas nem resultados por narrativas. Nesse aspecto, o lançamento do fundo para florestas tropicais, com a ambição de quadruplicar a produção global de combustíveis sustentáveis, é um esforço para manter viva a ideia de que é possível conciliar desenvolvimento e preservação, num momento em que o consenso científico alerta que o tempo está se esgotando.

Mas a situação internacional não é das mais favoráveis. A ausência de Trump e de Milei é uma estratégia política. Há uma “internacional da negação”, a aliança ideológica dos países que tratam a agenda climática como ameaça à soberania nacional e obstáculo ao crescimento econômico. Trata-se, também, de uma grande batalha cultural e civilizatória. Trump ironiza a “rodovia dos ambientalistas”. Para Milei, o mercado resolverá a crise climática.

Esses gestos minam a credibilidade do sistema ONU, que enfrenta o momento mais difícil desde sua criação, em 1945, e dificultam a construção de acordos vinculantes. Na verdade, o peso inercial das economias fósseis é o maior obstáculo ao sucesso da COP. As emissões globais se aproximam de 60 gigatoneladas de CO². Mesmo que todas as metas nacionais fossem cumpridas, cairiam apenas para 50 GT até 2035. O cenário geopolítico agrava o impasse. As guerras da Europa e do Oriente Médio desviam recursos para o setor bélico e elevam a demanda por energia fóssil.

A China, embora invista pesadamente em energia solar e eólica, ainda depende do carvão para sustentar sua industrialização. A Índia acelera suas emissões; os Estados Unidos avançam a passos lentos; e a Rússia em guerra continua a aumentá-las. Na Europa, os partidos verdes sofrem derrotas eleitorais, reflexo do cansaço social diante dos custos da transição. Entretanto, é preciso “coragem de identificar barreiras e integrá-las à agenda de desenvolvimento”, como disse o embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP30.

Embora seja a grande potência ambiental do planeta, por suas florestas e produção de energia limpa, o Brasil também precisa fazer o dever de casa. Matriz energética limpa e tradição diplomática de mediação não bastam. É preciso coerência interna, ou seja, combater o garimpo, frear o desmatamento e proteger os povos indígenas.

Não basta sustentar o céu no discurso: é preciso impedir sua queda na prática.

Na cosmovisão Yanomami, descrita acima por Davi Kopenawa em A Queda do Céu, o desmatamento e o garimpo ilegal não são apenas agressões materiais, mas forças que corroem o equilíbrio espiritual do mundo. Quando o homem destrói a floresta, o céu começa a desabar. Por isso mesmo, na abertura da COP30, houve tensão simbólica e política. Ao afirmar que “é momento de impor uma nova derrota aos negacionistas”, na abertura da conferência do clima, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva resgata o fio civilizatório da luta global contra a destruição ambiental e a desinformação.

COP30 é um grito de socorro. Ao mesmo tempo, um êxito do multilateralismo, se levarmos em consideração o boicote regressivo e obscurantista de líderes, como os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e da Argentina, Javier Milei. É uma situação paradoxal: mistura esperança e melancolia devido à constatação de que os compromissos do Acordo de Paris estão fragilizados diante das guerras, do protecionismo e do cansaço moral das nações.

O mito e a meteorologia se cruzam, o espiritual e o científico convergem. No Paraná, o redemoinho que ceifou vidas e arrasou casas pode ser lido como mais um sinal de ruptura cósmica: a natureza responde ao desequilíbrio imposto pela ganância e pela indiferença. A metáfora indígena confere à COP uma cosmovisão ancestral. Belém não é apenas o espaço de uma cúpula diplomática, mas o território onde a Amazônia, coração climático do planeta, tenta sustentar o céu — o teto comum da humanidade. Os xamãs e os cientistas estão denunciado a mesma tragédia: o risco de o mundo ruir sob o peso de suas próprias emissões, de sua cegueira tecnológica e de seu egoísmo político.

Ao associar a crise climática às tragédias recentes — o tornado paranaense, o furacão Melissa no Caribe —, Lula politizou a questão: “Sem o Acordo de Paris, o mundo estaria fadado ao aquecimento catastrófico de quase cinco graus”. No entanto, as modelagens oficiais mostram que nem o objetivo de 2° C será cumprido. O planeta avança, ainda que mais lentamente, rumo a um aquecimento entre 2° C e 3° C. Ou seja, rumo a catástrofes mais frequentes e danos irreversíveis.

Belém precisa enfrentar o autoengano dos chefes de Estado e líderes de grandes corporações; discursos inflamados e compromissos frágeis são a contradição da conferência. A diplomacia ambiental não deve substituir metas por promessas nem resultados por narrativas. Nesse aspecto, o lançamento do fundo para florestas tropicais, com a ambição de quadruplicar a produção global de combustíveis sustentáveis, é um esforço para manter viva a ideia de que é possível conciliar desenvolvimento e preservação, num momento em que o consenso científico alerta que o tempo está se esgotando.

Mas a situação internacional não é das mais favoráveis. A ausência de Trump e de Milei é uma estratégia política. Há uma “internacional da negação”, a aliança ideológica dos países que tratam a agenda climática como ameaça à soberania nacional e obstáculo ao crescimento econômico. Trata-se, também, de uma grande batalha cultural e civilizatória. Trump ironiza a “rodovia dos ambientalistas”. Para Milei, o mercado resolverá a crise climática.

Esses gestos minam a credibilidade do sistema ONU, que enfrenta o momento mais difícil desde sua criação, em 1945, e dificultam a construção de acordos vinculantes. Na verdade, o peso inercial das economias fósseis é o maior obstáculo ao sucesso da COP. As emissões globais se aproximam de 60 gigatoneladas de CO². Mesmo que todas as metas nacionais fossem cumpridas, cairiam apenas para 50 GT até 2035. O cenário geopolítico agrava o impasse. As guerras da Europa e do Oriente Médio desviam recursos para o setor bélico e elevam a demanda por energia fóssil.

A China, embora invista pesadamente em energia solar e eólica, ainda depende do carvão para sustentar sua industrialização. A Índia acelera suas emissões; os Estados Unidos avançam a passos lentos; e a Rússia em guerra continua a aumentá-las. Na Europa, os partidos verdes sofrem derrotas eleitorais, reflexo do cansaço social diante dos custos da transição. Entretanto, é preciso “coragem de identificar barreiras e integrá-las à agenda de desenvolvimento”, como disse o embaixador André Corrêa do Lago, presidente da COP30.

Embora seja a grande potência ambiental do planeta, por suas florestas e produção de energia limpa, o Brasil também precisa fazer o dever de casa. Matriz energética limpa e tradição diplomática de mediação não bastam. É preciso coerência interna, ou seja, combater o garimpo, frear o desmatamento e proteger os povos indígenas.

Não basta sustentar o céu no discurso: é preciso impedir sua queda na prática.

Novos templários do ridículo

Reuniram-se mais uma vez. Os autoproclamados “defensores da civilização”, “patriotas identitários”, os guerreiros da pureza cultural. Isto é, um grupo de homens a tentar ser homens, com a testosterona mal resolvida e um medo patológico do século XXI. Chamam-se “Reconquista”, como se estivessem prestes a libertar o País de um exército invasor, quando na verdade ainda não conseguiram libertar-se do jantar de domingo em casa da mãe.

O cartaz do congresso, realizado na Maia, foi digno de um festival de memes: Martin Sellner, o austríaco conhecido por liderar o movimento “Identitäre Bewegung” (proibido em alguns países por ligações ao extremismo de direita); Jared Taylor, o norte-americano que acredita em “realismo racial”(uma forma elegante de dizer racismo pseudocientífico); Keith Woods, o irlandês que descobriu no nacionalismo uma carreira de “influencer”; António Sousa Lara, ex-secretário de Estado da AD, agora guardião do “bolor patriótico”; e uma deputada da AfD, partido alemão de extrema-direita.

Confirmada também a participação em vídeo de Pedro Frazão, vice-presidente do Chega, a consolidar a aliança existente entre as organizações.

Entre discursos sobre “remigração” (um neologismo tão estapafúrdio quanto perigoso) e “metapolítica” (palavra que usam para dar um ar intelectual ao ódio), os presentes celebraram o que chamaram uma “vitória metapolítica”: o facto de o presidente do Chega ter sugerido publicamente a “remigração de imigrantes”.

Falam de “identidade europeia” e “tradição cristã”, mas não se consegue perceber de que século é a Europa que idealizam. Talvez uma mistura de 1933 com saudades do domínio colonial.

Querem “reconquistar” o quê, afinal? O direito de serem temidos? O privilégio de culpar os imigrantes pelas frustrações do próprio vazio? Ou apenas as atenções que as mulheres já não lhes dão?

E há uma tentativa subtil de autoimagem: o líder do movimento parece esforçar-se por evocar o estilo do homem do bigodinho, como quem tenta imitar uma aura de autoridade que nunca terá. Um gesto simbólico, mas que revela muito do que está errado com esta nostalgia de épocas de terror.

Há algo de profundamente cómico na seriedade com que pronunciam a palavra “civilização”. Para eles, civilização é um sítio sem estrangeiros, sem feministas e com as mulheres no “seu lugar”.

E, claro, lá estavam também algumas mulheres, poucas, aplaudindo com entusiasmo os homens que defendem que elas não deviam votar por serem incapazes e irresponsáveis.

Dizem que a pior invenção do século XXI foi o sufrágio universal. Sim, leram bem: há quem ache que o problema não é o aquecimento global, mas o voto feminino.

Entretanto, o Chega, atento a esta mina de ressentimento, usa o mesmo léxico e capitaliza a raiva em votos.

Chamam-lhe “estratégia”. Mas o nome certo é contágio ideológico.

E há perguntas que ficam no ar, demasiado sérias para serem ignoradas.

Quem autoriza e legitima este tipo de eventos? Em nome de quem conseguem alugar espaços públicos ou privados para reuniões onde a vergonha não tem lugar? Que entidades fiscalizam a contabilidade, os apoios e as ligações internacionais destes movimentos? É tudo feito às claras ou preferimos fingir que não vemos, em nome da liberdade de expressão e da democracia?

Há algo quase poético neste espetáculo: parece uma peça de teatro mal ensaiada. Muita pose, pouca substância e uma certeza trágica. Ninguém saiu dali nem mais inteligente, nem mais culto do que entrou. Só mais irritado e um pouco mais convencido de que o problema do mundo é a existência dos outros.

No fundo, estes novos templários do ridículo sonham com cruzadas. Mas no fim, eles não passarão porque é difícil avançar quando se tropeça na própria caricatura.

Isabel Oliveira

Nota: De acordo com a Constituição da República Portuguesa (Artigo 46.º):.“São proibidas as associações ou organizações que persigam fins ou adotem meios que colidam com a Constituição, nomeadamente organizações racistas ou que perfilhem ideologias de carácter fascista.”

O cartaz do congresso, realizado na Maia, foi digno de um festival de memes: Martin Sellner, o austríaco conhecido por liderar o movimento “Identitäre Bewegung” (proibido em alguns países por ligações ao extremismo de direita); Jared Taylor, o norte-americano que acredita em “realismo racial”(uma forma elegante de dizer racismo pseudocientífico); Keith Woods, o irlandês que descobriu no nacionalismo uma carreira de “influencer”; António Sousa Lara, ex-secretário de Estado da AD, agora guardião do “bolor patriótico”; e uma deputada da AfD, partido alemão de extrema-direita.

Confirmada também a participação em vídeo de Pedro Frazão, vice-presidente do Chega, a consolidar a aliança existente entre as organizações.

Entre discursos sobre “remigração” (um neologismo tão estapafúrdio quanto perigoso) e “metapolítica” (palavra que usam para dar um ar intelectual ao ódio), os presentes celebraram o que chamaram uma “vitória metapolítica”: o facto de o presidente do Chega ter sugerido publicamente a “remigração de imigrantes”.

Falam de “identidade europeia” e “tradição cristã”, mas não se consegue perceber de que século é a Europa que idealizam. Talvez uma mistura de 1933 com saudades do domínio colonial.

Querem “reconquistar” o quê, afinal? O direito de serem temidos? O privilégio de culpar os imigrantes pelas frustrações do próprio vazio? Ou apenas as atenções que as mulheres já não lhes dão?

E há uma tentativa subtil de autoimagem: o líder do movimento parece esforçar-se por evocar o estilo do homem do bigodinho, como quem tenta imitar uma aura de autoridade que nunca terá. Um gesto simbólico, mas que revela muito do que está errado com esta nostalgia de épocas de terror.

Há algo de profundamente cómico na seriedade com que pronunciam a palavra “civilização”. Para eles, civilização é um sítio sem estrangeiros, sem feministas e com as mulheres no “seu lugar”.

E, claro, lá estavam também algumas mulheres, poucas, aplaudindo com entusiasmo os homens que defendem que elas não deviam votar por serem incapazes e irresponsáveis.

Dizem que a pior invenção do século XXI foi o sufrágio universal. Sim, leram bem: há quem ache que o problema não é o aquecimento global, mas o voto feminino.

Entretanto, o Chega, atento a esta mina de ressentimento, usa o mesmo léxico e capitaliza a raiva em votos.

Chamam-lhe “estratégia”. Mas o nome certo é contágio ideológico.

E há perguntas que ficam no ar, demasiado sérias para serem ignoradas.

Quem autoriza e legitima este tipo de eventos? Em nome de quem conseguem alugar espaços públicos ou privados para reuniões onde a vergonha não tem lugar? Que entidades fiscalizam a contabilidade, os apoios e as ligações internacionais destes movimentos? É tudo feito às claras ou preferimos fingir que não vemos, em nome da liberdade de expressão e da democracia?

Há algo quase poético neste espetáculo: parece uma peça de teatro mal ensaiada. Muita pose, pouca substância e uma certeza trágica. Ninguém saiu dali nem mais inteligente, nem mais culto do que entrou. Só mais irritado e um pouco mais convencido de que o problema do mundo é a existência dos outros.

No fundo, estes novos templários do ridículo sonham com cruzadas. Mas no fim, eles não passarão porque é difícil avançar quando se tropeça na própria caricatura.

Isabel Oliveira

Nota: De acordo com a Constituição da República Portuguesa (Artigo 46.º):.“São proibidas as associações ou organizações que persigam fins ou adotem meios que colidam com a Constituição, nomeadamente organizações racistas ou que perfilhem ideologias de carácter fascista.”

Pose e remorso

Foi preciso que um drone filmasse o Sudão, e que alguém o publicasse, para que víssemos o horror como se o horror só existisse depois de filmado. Na imagem, um puzzle de terra e de sangue. Uma mancha encarnada no meio daquela aridez em miniatura. Mas não nos comovamos. A imagem não conta para nada sem o aplauso certo, no salão certo, da audiência certa

Há sempre um instante em que a alma se entrega. Não à verdade, mas à causa. Que paixão é essa que nos empurra, que nos obriga a escolher bandeiras, a entregarmo-nos a uma encenação de convicção, tão pura quanto verosímil? É o mesmo impulso que fazia os mártires correr para o cadafalso? Essa fome de Deus? Essa fome de pureza? A segunda, vos digo. E quem não a tem arranja um keffieh. Amarra-o ao pescoço, ou faz dele um saiote, e acredita que salvou alguma coisa.

Adere-se como se pode. Há quem o faça por fé, há quem o faça por ajuste directo, assinando minutas com a própria vaidade. Em nenhum dos casos se olha a realidade nos olhos: não se sabe, não se quer, não dá. A realidade é vítrea, reflecte e mostra sempre o que nos desconfirma; e por isso é que mesmo o mais abjecto episódio da série South Park tem sempre qualquer coisa de profético.

Só assim se entende que a causa palestiniana tenha tantos devotos e há tanto tempo, enquanto o Sudão, pobre Sudão, arde sem ninguém dar por isso. Ou os cristãos da Nigéria, resgatados da insipiência do mundo à força de um ensejo de Donald Trump. Mas não há verso, não há concerto, não há bandeirinha na algibeira de nenhum artista sério — de nenhum artista que procure ser levado a sério.

Foi preciso que um drone filmasse o Sudão, e que alguém o publicasse, para que víssemos o horror como se o horror só existisse depois de filmado. Na imagem, um puzzle de terra e de sangue. Uma mancha encarnada no meio daquela aridez em miniatura. Mas não nos comovamos. A imagem não conta para nada sem o aplauso certo, no salão certo, da audiência certa.

É que vivemos saturados de desgraça, anestesiados pela profusão de tantas agonias. O que verdadeiramente nos move é a própria sensação de movimento. Como crianças no mar, fazendo carreirinhas nas espumas do Verão. E então discute-se de cara séria o boicote a cantores israelitas; embarca-se nas tais flotilhas; e — não fora já assinado o famigerado tratado de paz — participa-se em manifestações de delírio e febre. Como no degelo de uma crença onde a emoção triunfa por afogamento.

O caso é tramado. Nada entusiasma mais os nossos artistas do que confundir a vaidade de parecerem bons com a virtude de o serem; e sempre que a classe artística se une, é sinal de que o Diabo está ali mesmo, de cócoras no estrado, ávido da estetização da má consciência. Sobretudo os músicos: vão de palco em palco, de censura em censura, lavando a piedade em cada verso; erguendo o dedo indicador. De lenço ao pescoço, alardeando a sua virtude, o seu civismo, o seu compromisso com o mundo, essa sensibilidade tão individual que é, afinal, a mesma de toda a gente. Céus, como toda a gente anseia ser como toda a gente. E como escapa a toda a gente que talvez toda a gente não seja medida para ninguém.

Não discuto Gaza. Não discuto nada. Lamento e sofro os factos, como todo o cristão que reza rodeado de ruínas. O que não suporto é a mentira e, hoje mesmo, a mentira ingénua — sobretudo essa. Um gato é um gato, um cão é um cão. etc. etc.: “genocídio” é “genocídio”, a violência em Gaza é a violência em Gaza. A piedade de ocasião é a piedade de ocasião. E a humanidade, essa vedeta obstinada, nunca soube viver senão de pose e de remorso.

Talvez o homem tenha precisado sempre de fingir que sente para se convencer de que existe. Talvez vejamos nas causas esse fragmento de bem que já não conseguimos praticar. Eu às vezes penso que a história se repete no tédio: como se o mundo se aborrecesse de si próprio e reinventasse tragédias para se entreter.

E então o Sudão e a Nigéria, outra coisa qualquer; a própria Palestina, tornar-se-ão sombras; palavras que, outrora, deixaram de rimar. Acabarão, então, por morrer; pelo menos duas vezes: primeiro como lugar, mais tarde como memória.

E isto fez-me lembrar (último suspiro depois do escárnio) aquele verso de Manuel António Pina enquanto viajava por Andorre-la-Veille: “Voltamos sempre ao princípio, estamos perdidos!”

Há sempre um instante em que a alma se entrega. Não à verdade, mas à causa. Que paixão é essa que nos empurra, que nos obriga a escolher bandeiras, a entregarmo-nos a uma encenação de convicção, tão pura quanto verosímil? É o mesmo impulso que fazia os mártires correr para o cadafalso? Essa fome de Deus? Essa fome de pureza? A segunda, vos digo. E quem não a tem arranja um keffieh. Amarra-o ao pescoço, ou faz dele um saiote, e acredita que salvou alguma coisa.

Adere-se como se pode. Há quem o faça por fé, há quem o faça por ajuste directo, assinando minutas com a própria vaidade. Em nenhum dos casos se olha a realidade nos olhos: não se sabe, não se quer, não dá. A realidade é vítrea, reflecte e mostra sempre o que nos desconfirma; e por isso é que mesmo o mais abjecto episódio da série South Park tem sempre qualquer coisa de profético.

Só assim se entende que a causa palestiniana tenha tantos devotos e há tanto tempo, enquanto o Sudão, pobre Sudão, arde sem ninguém dar por isso. Ou os cristãos da Nigéria, resgatados da insipiência do mundo à força de um ensejo de Donald Trump. Mas não há verso, não há concerto, não há bandeirinha na algibeira de nenhum artista sério — de nenhum artista que procure ser levado a sério.

Foi preciso que um drone filmasse o Sudão, e que alguém o publicasse, para que víssemos o horror como se o horror só existisse depois de filmado. Na imagem, um puzzle de terra e de sangue. Uma mancha encarnada no meio daquela aridez em miniatura. Mas não nos comovamos. A imagem não conta para nada sem o aplauso certo, no salão certo, da audiência certa.

É que vivemos saturados de desgraça, anestesiados pela profusão de tantas agonias. O que verdadeiramente nos move é a própria sensação de movimento. Como crianças no mar, fazendo carreirinhas nas espumas do Verão. E então discute-se de cara séria o boicote a cantores israelitas; embarca-se nas tais flotilhas; e — não fora já assinado o famigerado tratado de paz — participa-se em manifestações de delírio e febre. Como no degelo de uma crença onde a emoção triunfa por afogamento.

O caso é tramado. Nada entusiasma mais os nossos artistas do que confundir a vaidade de parecerem bons com a virtude de o serem; e sempre que a classe artística se une, é sinal de que o Diabo está ali mesmo, de cócoras no estrado, ávido da estetização da má consciência. Sobretudo os músicos: vão de palco em palco, de censura em censura, lavando a piedade em cada verso; erguendo o dedo indicador. De lenço ao pescoço, alardeando a sua virtude, o seu civismo, o seu compromisso com o mundo, essa sensibilidade tão individual que é, afinal, a mesma de toda a gente. Céus, como toda a gente anseia ser como toda a gente. E como escapa a toda a gente que talvez toda a gente não seja medida para ninguém.

Não discuto Gaza. Não discuto nada. Lamento e sofro os factos, como todo o cristão que reza rodeado de ruínas. O que não suporto é a mentira e, hoje mesmo, a mentira ingénua — sobretudo essa. Um gato é um gato, um cão é um cão. etc. etc.: “genocídio” é “genocídio”, a violência em Gaza é a violência em Gaza. A piedade de ocasião é a piedade de ocasião. E a humanidade, essa vedeta obstinada, nunca soube viver senão de pose e de remorso.

Talvez o homem tenha precisado sempre de fingir que sente para se convencer de que existe. Talvez vejamos nas causas esse fragmento de bem que já não conseguimos praticar. Eu às vezes penso que a história se repete no tédio: como se o mundo se aborrecesse de si próprio e reinventasse tragédias para se entreter.

E então o Sudão e a Nigéria, outra coisa qualquer; a própria Palestina, tornar-se-ão sombras; palavras que, outrora, deixaram de rimar. Acabarão, então, por morrer; pelo menos duas vezes: primeiro como lugar, mais tarde como memória.

E isto fez-me lembrar (último suspiro depois do escárnio) aquele verso de Manuel António Pina enquanto viajava por Andorre-la-Veille: “Voltamos sempre ao princípio, estamos perdidos!”

Sobre doenças, magia e políticas do encanto

Um fantasma ronda o ocidente-tradicional-cis-conservador-branco-cristão masculinizado: o fantasma do comunismo e, junto a ele, todos os subalternizados e subversivos – fantasiosos ou não –, como o “marxismo cultural”, a “ideologia de gênero”, os movimentos sociais, identitários e ambientais.

Obviamente que a sentença anterior se trata de uma grande ironia pincelando medos, angústias, desconhecimentos e ressentimentos de cunho estrutural profundo. No entanto, por mais abstratas, falsas e mal fundamentadas conceitualmente, elas ocupam espaços cotidianos e pautam agendas políticas com grande impacto social, as quais afetam o jogo político, a democracia e o exercício coletivo da cidadania.

De alguns anos para cá a extrema direita ganhou espaço no mundo político ao redor do globo, indicando que a democracia não estava plenamente estabelecida e tais grupos nunca haviam desaparecido completamente. Alguns políticos performam a ascensão e a virilidade do movimento com gestos e instrumentos (armas, motosserras, martelos, etc.), como Jair Bolsonaro, Donald Trump, Javier Milei e Matteo Salvini. Inclusive, alguns deles sendo associados a mitos e heróis, porém, se analisarmos o conteúdo de tais termos, encontramos elementos caros à sua construção política contemporânea, como também sua desconstrução necessária e urgente.

Grande parte de seus sucessos ocorreram pela estratégica manipulação de desinformações e uso de redes sociais, com fantasias – e não “teorias” – da conspiração, como bem demonstra Paolo Demuru em seu recente livro Políticas do encanto (2024).Na obra, o autor demonstra como insatisfações e ressentimentos são capturados pelo populismo conspiratório de extrema direita ao encantar, entrar em transe e catalisar o ódio. Condições estruturais e crises cíclicas do capitalismo desde o domínio neoliberal, a flexibilização e a precarização do trabalho, a individualização massiva até o consumo desenfreado, em contraste com o ganho de direitos civis de populações marginalizadas e segregadas historicamente, resultaram em sentimentos dispersos e desorganizados, os quais foram organizados pelo encantamento de soluções fáceis: ódio.

O corpo social da extrema direita – e sua manipulação – é sempre pautado (ou estimulado) por “segredos” de uma nova ordem mundial, pelo deslumbre do suposto acesso e gozo em desvendar a “verdade oculta” estimulam o corpo social da extrema direita. Os exemplos vão desde Trump ser o herói contra uma suposta seita satânica e pedófila ao Bolsonaro como um militar exemplar, outsider político e mito de um passado idílico, quando, na realidade, as aproximações do estadunidense com Epstein são impactantes e o acomodado Bolsonaro tendo realizado pouco serviço político, muita insubordinação militar e sem reconhecimento pelo próprio Figueiredo. Atualmente, a cultura de direita produz “máquinas mitológicas” como dispositivos narrativos combinando fatos e ficções politicamente capitalizáveis.

No entanto, tais narrativas preenchem as lacunas das frustrações populacionais não resolvidas ao se orientarem por fantasias de conspiração por constituírem a eficácia simbólica de um sistema. Lévi-Strauss já apontou que os elementos necessários para a coesão da eficiência simbólica num sistema mítico – mas não só – são: um agente que pratica e performa a cura, um doente que acredite nela e o pertencimento como membro de uma sociedade que também acredita. O doente aceita não colocando a doença em dúvida, pois as dores são incoerentes e arbitrárias, e o agente reintegra um conjunto em que os elementos se apoiam mutuamente. “O xamã [agente] fornece à sua doente uma linguagem, na qual se podem exprimir imediatamente estados não-formulados, de outro modo informuláveis”.

Alguns poderiam questionar a distância teórica entre o estudo de rituais xamânicos e a análise política contemporânea, porém uma das belezas das ciências humanas e sociais consiste justamente no processo de transformação e congruência de tais áreas. Como o estruturalista francês expôs: “nada se assemelha mais ao pensamento mítico que a ideologia política. Em nossas sociedades contemporâneas, talvez esta tenha se limitado a substituir aquele”. A encantação é uma experiência sensorial e corpórea, pois afeta o corpo do sujeito e não apenas as ideias.

Agora os mecanismos que antes estavam fora de controle se ajustam e alcançam um funcionamento ordenado se edificando nos diferentes níveis do doente: “processos orgânicos, psiquismo inconsciente, pensamento refletido”. Tal efeito encontra-se praticado politicamente na sociedade ocidental contemporânea, seja no Brasil, nos Estados Unidos, na Argentina, na Itália, em Israel ou qualquer outro país. Tudo pode acontecer no mito, pois assim como toda relação concebível é possível, sua adaptação também é: “nada é como parece”, “nada acontece por acaso”, “tudo está conectado”, “mais 72h”, “trust the plan” [“confie no plano”], “urnas fraudadas”, exemplos não faltam.

A replicabilidade dos mitos é um fator fundamental para sua perpetuação, estruturando-o, pois, “todo mito possui […] uma estrutura folhada que transparece na superfície […] no e pelo processo de repetição”. Isto é, o modo de funcionamento de estruturação como uma resposta a uma situação do momento é similar e rima, porém possui particularidades locais históricas e geográficas singulares. As motivações de Trump como “herói” não são as mesmas que Bolsonaro como “mito” no Brasil, nem mesmo são a suposta aliança e apoio antidemocrático atual, mas são interesses imperialistas de um lado e personalistas do outro.

Antecessor, mas condicionante dos mitos até agora mencionados, temos um dos mais difundidos pela indústria cultural, neoimperialismo, hard e soft power, entre outras formas: a dominância global dos Estados Unidos como detentores da tutela democrática ao redor do mundo. Quando na realidade a – desde sempre peculiar – democracia estadunidense está em erosão e – mais uma vez, porém de novas formas – afetando outras democracias ao redor do globo. Outro mito, agora brasileiro, consiste na narrativa da defesa das liberdades pelas mãos daqueles que perpetraram a ditadura militar brasileira. Ambos esvaziaram o conteúdo dos conceitos e criaram sistemas de sentidos próprios, porém que afetam a realidade e outras vidas, majoritariamente performados por líderes homens, brancos, supostamente “viris” e com a construção de um carisma político estranho, falacioso e capenga.

Sabendo que não será possível mudar a realidade de cima para baixo, a aposta é no debunking strictu sensu, a desconstrução das fantasias de extrema direita, sobre bases afetivas e sensíveis por meio das interações diretas com aqueles conhecidos, tomando cuidado com o que e como se diz, criando um momento de “respeito”, “confiança”, “engajamento” e “afeto”. Assim, por meio dos afetos, o processo de cura e re-encantamento poderá se espraiar mudando os rumos políticos que as fantasias instauraram, depondo líderes falsos curandeiros e estabelecendo uma sociedade informada que acredite no re-encanto político.

Maurício Brugnaro Júnior

Obviamente que a sentença anterior se trata de uma grande ironia pincelando medos, angústias, desconhecimentos e ressentimentos de cunho estrutural profundo. No entanto, por mais abstratas, falsas e mal fundamentadas conceitualmente, elas ocupam espaços cotidianos e pautam agendas políticas com grande impacto social, as quais afetam o jogo político, a democracia e o exercício coletivo da cidadania.

De alguns anos para cá a extrema direita ganhou espaço no mundo político ao redor do globo, indicando que a democracia não estava plenamente estabelecida e tais grupos nunca haviam desaparecido completamente. Alguns políticos performam a ascensão e a virilidade do movimento com gestos e instrumentos (armas, motosserras, martelos, etc.), como Jair Bolsonaro, Donald Trump, Javier Milei e Matteo Salvini. Inclusive, alguns deles sendo associados a mitos e heróis, porém, se analisarmos o conteúdo de tais termos, encontramos elementos caros à sua construção política contemporânea, como também sua desconstrução necessária e urgente.

Grande parte de seus sucessos ocorreram pela estratégica manipulação de desinformações e uso de redes sociais, com fantasias – e não “teorias” – da conspiração, como bem demonstra Paolo Demuru em seu recente livro Políticas do encanto (2024).Na obra, o autor demonstra como insatisfações e ressentimentos são capturados pelo populismo conspiratório de extrema direita ao encantar, entrar em transe e catalisar o ódio. Condições estruturais e crises cíclicas do capitalismo desde o domínio neoliberal, a flexibilização e a precarização do trabalho, a individualização massiva até o consumo desenfreado, em contraste com o ganho de direitos civis de populações marginalizadas e segregadas historicamente, resultaram em sentimentos dispersos e desorganizados, os quais foram organizados pelo encantamento de soluções fáceis: ódio.

O corpo social da extrema direita – e sua manipulação – é sempre pautado (ou estimulado) por “segredos” de uma nova ordem mundial, pelo deslumbre do suposto acesso e gozo em desvendar a “verdade oculta” estimulam o corpo social da extrema direita. Os exemplos vão desde Trump ser o herói contra uma suposta seita satânica e pedófila ao Bolsonaro como um militar exemplar, outsider político e mito de um passado idílico, quando, na realidade, as aproximações do estadunidense com Epstein são impactantes e o acomodado Bolsonaro tendo realizado pouco serviço político, muita insubordinação militar e sem reconhecimento pelo próprio Figueiredo. Atualmente, a cultura de direita produz “máquinas mitológicas” como dispositivos narrativos combinando fatos e ficções politicamente capitalizáveis.

No entanto, tais narrativas preenchem as lacunas das frustrações populacionais não resolvidas ao se orientarem por fantasias de conspiração por constituírem a eficácia simbólica de um sistema. Lévi-Strauss já apontou que os elementos necessários para a coesão da eficiência simbólica num sistema mítico – mas não só – são: um agente que pratica e performa a cura, um doente que acredite nela e o pertencimento como membro de uma sociedade que também acredita. O doente aceita não colocando a doença em dúvida, pois as dores são incoerentes e arbitrárias, e o agente reintegra um conjunto em que os elementos se apoiam mutuamente. “O xamã [agente] fornece à sua doente uma linguagem, na qual se podem exprimir imediatamente estados não-formulados, de outro modo informuláveis”.

Alguns poderiam questionar a distância teórica entre o estudo de rituais xamânicos e a análise política contemporânea, porém uma das belezas das ciências humanas e sociais consiste justamente no processo de transformação e congruência de tais áreas. Como o estruturalista francês expôs: “nada se assemelha mais ao pensamento mítico que a ideologia política. Em nossas sociedades contemporâneas, talvez esta tenha se limitado a substituir aquele”. A encantação é uma experiência sensorial e corpórea, pois afeta o corpo do sujeito e não apenas as ideias.

Agora os mecanismos que antes estavam fora de controle se ajustam e alcançam um funcionamento ordenado se edificando nos diferentes níveis do doente: “processos orgânicos, psiquismo inconsciente, pensamento refletido”. Tal efeito encontra-se praticado politicamente na sociedade ocidental contemporânea, seja no Brasil, nos Estados Unidos, na Argentina, na Itália, em Israel ou qualquer outro país. Tudo pode acontecer no mito, pois assim como toda relação concebível é possível, sua adaptação também é: “nada é como parece”, “nada acontece por acaso”, “tudo está conectado”, “mais 72h”, “trust the plan” [“confie no plano”], “urnas fraudadas”, exemplos não faltam.

A replicabilidade dos mitos é um fator fundamental para sua perpetuação, estruturando-o, pois, “todo mito possui […] uma estrutura folhada que transparece na superfície […] no e pelo processo de repetição”. Isto é, o modo de funcionamento de estruturação como uma resposta a uma situação do momento é similar e rima, porém possui particularidades locais históricas e geográficas singulares. As motivações de Trump como “herói” não são as mesmas que Bolsonaro como “mito” no Brasil, nem mesmo são a suposta aliança e apoio antidemocrático atual, mas são interesses imperialistas de um lado e personalistas do outro.

Antecessor, mas condicionante dos mitos até agora mencionados, temos um dos mais difundidos pela indústria cultural, neoimperialismo, hard e soft power, entre outras formas: a dominância global dos Estados Unidos como detentores da tutela democrática ao redor do mundo. Quando na realidade a – desde sempre peculiar – democracia estadunidense está em erosão e – mais uma vez, porém de novas formas – afetando outras democracias ao redor do globo. Outro mito, agora brasileiro, consiste na narrativa da defesa das liberdades pelas mãos daqueles que perpetraram a ditadura militar brasileira. Ambos esvaziaram o conteúdo dos conceitos e criaram sistemas de sentidos próprios, porém que afetam a realidade e outras vidas, majoritariamente performados por líderes homens, brancos, supostamente “viris” e com a construção de um carisma político estranho, falacioso e capenga.

Sabendo que não será possível mudar a realidade de cima para baixo, a aposta é no debunking strictu sensu, a desconstrução das fantasias de extrema direita, sobre bases afetivas e sensíveis por meio das interações diretas com aqueles conhecidos, tomando cuidado com o que e como se diz, criando um momento de “respeito”, “confiança”, “engajamento” e “afeto”. Assim, por meio dos afetos, o processo de cura e re-encantamento poderá se espraiar mudando os rumos políticos que as fantasias instauraram, depondo líderes falsos curandeiros e estabelecendo uma sociedade informada que acredite no re-encanto político.

Maurício Brugnaro Júnior

Assinar:

Comentários (Atom)