sábado, 6 de setembro de 2025

Anistia deve dar com os burros n'água

Nossa Câmara assinará atestado de burrice se pautar e aprovar a anistia a Bolsonaro e outros mandantes do golpe de Estado antes que o Supremo termine o julgamento. Julgar anistia antes de julgar crime é confissão precoce de culpa.

Esses deputados da direita agem atabalhoadamente, como vândalos. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado (CCJ) já disse que não vai pautar essa discussão por ser inconstitucional. Ou seja, a tal anistia ampla, geral e irrestrita para os golpistas não teria como chegar a ser votada no Senado. O adulto no parquinho acabará sendo Alcolumbre.

Além de agir contra os interesses da população – o que já se tornou um hábito –, a Câmara também seria desmoralizada pelo Supremo se aprovasse essa anistia, por atentar contra a Constituição. Não temos como exigir do Centrão um compromisso com a democracia, só com a blindagem e o fisiologismo.

Nem se pode exigir coerência do governador de SP, Tarcísio de Freitas, que joga todas as fichas e seu futuro político numa lealdade oportunista a Bolsonaro. O tal “Punhal verde e amarelo” pode virar bumerangue. Um haraquiri. Tarcísio buscava o disfarce da moderação, mas acabou rasgando as vestes.

Se existe um mérito na cruzada de Tarcísio, é revelar ao Brasil quem é quem. Ao deixar São Paulo para trás e correr a Brasília, alardeando que seu primeiro ato como eventual presidente da República seria perdoar o atual réu, o governador compra o apoio da família Bolsonaro. E se coloca como cúmplice de uma tentativa de golpe. Quem votar nele em 2026 já sabe o que pode esperar. Não tem isentão aí.

Procuro encarar o alvoroço por esse ângulo positivo. Hugo Motta ganhou um presentão. Está nas suas mãos colocar o Poder Legislativo no lado certo da História. Caso ceda à pressão, recue de sua posição anterior e coloque em votação a anistia, simultaneamente ao julgamento no Supremo, a Câmara se arrisca a afundar junto.

Porque até as defesas dos generais confirmam a tentativa de golpe. A estratégia dos advogados dos réus é culpar o mensageiro Cid, anular a delação e se desvencilhar de Bolsonaro. O ex-presidente se tornou uma companhia tóxica para militares e ministros.

Ninguém tem nada a ver com medidas de exceção nem minutas golpistas nem planos para assassinar Lula e Moraes. Tudo não teria passado de desejos íntimos expressos em mensagens entre camaradas. Foram só conjecturas, pensamentos, estudos. E Bolsonaro foi “dragado” para a trama, segundo seu advogado.

A turba acampada em Brasília estava ali só para desfrutar de churrascos gratuitos e do ar seco da Capital. Os extremistas aproveitaram as viagens aos EUA, de Bolsonaro e do ministro da Justiça, para fazer uma farra na Praça dos Três Poderes. Depredaram os Palácios do Planalto, do Supremo e do Congresso.

Quem diz que “tentativa de golpe não é crime” ignora deliberadamente um fato. Se o golpe de estado tivesse acontecido, não estaríamos aqui falando nada, escrevendo nada, julgando nada. Os golpes bem sucedidos instalam ditaduras que censuram, silenciam, torturam, matam, exilam.

O Poder Legislativo não legisla nada em ditaduras. Motta e Alcolumbre não vão querer essa mancha na biografia. A tentativa de aprovar em regime de urgência uma anistia ampla e irrestrita na Câmara, confrontando o Judiciário antes do fim do julgamento no STF, vai dar com os burros n’água. E saberemos quem são os burros.

A nossa bela língua bastarda

O crescimento da extrema direita portuguesa trouxe para as ruas uma guerra cultural que não poupa nada nem ninguém. Também a língua se transformou num confuso campo de batalha. Os ultranacionalistas portugueses mostram-se muito irritados com a suposta “colonização” do seu país pelo português brasileiro. Ficam desorientados, e ainda mais enraivecidos, sempre que alguém lhes chama a atenção para as inúmeras contradições — como podem orgulhar-se da força global da língua, e, ao mesmo tempo, desprezar as variedades brasileiras, sabendo-se que há hoje 212 milhões de brasileiros e apenas dez milhões de portugueses?

Quem quer que ame e se interesse pela língua portuguesa tem de se interessar por todas as suas variedades e por todos os seus sotaques.

Sempre que, num dos seus vídeos, Marco Neves chama a atenção para a etimologia árabe de uma determinada palavra — na nossa língua há largos milhares de palavras originárias do árabe — surgem logo dezenas de pessoas tentando negar essa evidência, ou acusando-o de “ser obcecado” pelos arabismos.

Existem mesmo extremistas defendendo que se “depure” a língua portuguesa de arabismos, brasileirismos e africanismos. Gostaria de escutar essas pessoas tentando falar português sem recorrer a todas essas palavras. Deve ser algo parecido com jogar tênis sem utilizar raquetes — e nem as mãos.

Cada palavra da nossa língua tem uma história para contar. Histórias de encontros, de viagens, de violências, de paixões, de amores e desamores. Cada uma dessas histórias constitui um capítulo de um vasto romance, no qual estão representados todos os povos do vasto mundo onde se vem inventando a língua portuguesa — além dos crioulos de matriz portuguesa. Esses crioulos guardam verdadeiras joias linguísticas, arcaísmos, palavras que se extinguiram no português do Brasil e de Portugal, mas que ali se mantêm vivas, vibrantes e luminosas.

Num episódio recente, uma deputada do partido de extrema direita Chega, Rita Cid Matias, queixou-se no Parlamento de que nas escolas portuguesas há cada vez mais crianças com nomes árabes.

— O seu nome também é árabe — lembrou-lhe uma outra deputada. — Cid vem do árabe Said. Significa chefe.

Rita negou, horrorizada. O episódio diz muito sobre a pobreza intelectual da extrema direita. Seria até bom se estes extremistas concretizassem o propósito de expurgar do seu português todos os arabismos, africanismos e brasileirismos — ficariam mudos!

Oportunidade única

Como um cometa da política, atravessou o cenário brasileiro e desapareceu no horizonte das medidas judiciais. Um dia as provocações contra os poderes institucionais deixaram de assumir o caráter irresponsável para se transformar em pesadelo. Conheceu os limites. Disse que não mais cumpriria decisões judiciais. Mas terminou sentado no banco dos réus. Naquele instante, o Brasil deixou de pertencer ao reino do realismo fantástico da América Latina para emergir como sociedade razoavelmente organizada sob o controle das leis. Bolsonaro é um veterano frequentador de tribunais. Para ele, é apenas mais um degrau no caminho do esquecimento. A Ação Penal 2.668 abre uma nova página na história do país. Tempo novo, desconhecido e ainda por ser explorado. As reações serão fortes, a começar pela obtusidade do atual governo norte-americano.

Ele está inelegível, preso em casa e com tornozeleira eletrônica à espera da condenação. Haverá esforço contrário, de forças políticas que se sentem prejudicadas pelo simples fato de que, no Brasil, existem leis que devem ser aplicadas a qualquer cidadão. Há uma antiga tentativa de votar algum tipo de anistia para os que participaram do movimento de 8 de janeiro de 2023. Quem esteve por perto viu que não foi um passeio no parque, nem uma brincadeira de bêbados no domingo. Foi algo profissional, como o arrombamento do teto do Congresso, que dá acesso ao Salão Verde e foi alcançado graças a uma escada de cordas. Coisa de profissional. Antes ocorreu o episódio da bomba no Aeroporto de Brasília. Os fatos foram largamente expostos. Fugir deles é covardia. Eles são de uma clareza capaz de afetar até olhos menos sensíveis.

O fato é que a República brasileira é, desde seu primeiro dia, uma cascata de crises institucionais, que sempre opuseram civis a militares. Há uma sucessão incrível de golpes, tentativas de golpes e contragolpes ao longo dos anos republicanos no Brasil. O sistema presidencialista é uma fábrica de crises. A Ação Penal 2.668 abre a perspectiva única de que haja uma inflexão na história política do Brasil e o país se encontre com suas realidades. A presença de generais de alta patente no banco dos réus é mais relevante que o eventual destino de Jair Bolsonaro. O país, afinal, coloca-se diante de seu verdadeiro problema institucional. Militares e civis precisam aprender a conviver no mesmo ambiente político.

O inimigo brasileiro é externo. Não está dentro do país, embora sempre existam traidores de todos os matizes. A moderna questão nacional é o tráfico internacional de drogas, armas e de dinheiros suspeitos que frequentam altas rodas da sociedade. O acordo entre União Europeia e Mercosul, que está na véspera da aprovação, terá força para modificar e modernizar a economia dos países do continente. Nele há uma cláusula democrática. O Brasil precisa se livrar do passado autoritário e se preparar para o novo tempo, que exige do governante decisões rápidas e precisas. A missão da geração que realizou a Constituinte de 1988 se concluiu no julgamento da Ação Penal 2.668. A partir de agora, há um mundo inexplorado à frente dos políticos brasileiros. Compete a eles aproveitar ou não essa oportunidade única.

Fim da impunidade

As ditaduras do Cone Sul se notabilizaram pela extrema violência. No Chile, mais de 3 mil opositores políticos foram assassinados, cerca de 40 mil sofreram medidas repressivas e, aproximadamente, 200 mil foram forçados ao exílio. Na Argentina, a repressão foi ainda mais brutal: os militares assassinaram cerca de 30 mil indivíduos. No Brasil, a Comissão Nacional da Verdade reconheceu 434 mortos e desaparecidos, além de estimar que ao menos 50 mil cidadãos foram vítimas de algum tipo de perseguição política. Há, porém, quem considere que esses números estejam subestimados.

Nos períodos pós-ditadura, os países sul-americanos seguiram caminhos distintos na responsabilização dos agentes do Estado que cometeram graves violações aos direitos humanos. Na Argentina, mais de 1,2 mil militares e civis foram condenados, muitos deles à prisão perpétua, incluindo integrantes da cúpula dos regimes ditatoriais. No Brasil, os condenados não chegam a cinco. Considerando os recursos judiciais, não há, a rigor, nenhum com sentença de prisão definitiva. A Lei da Anistia impediu que os responsáveis fossem punidos – um erro histórico, pois anistia não é pacificação, é estímulo ao crime. A impunidade mantém vivas as ameaças golpistas, como ficou evidente na conspiração liderada por Bolsonaro.

O julgamento do chamado “núcleo crucial” da intentona bolsonarista – a incluir o ex-presidente, generais e ministros – representa uma oportunidade histórica para o Brasil fechar as portas ao golpismo e estabelecer uma nova doutrina militar: apartada da política, orientada pelo profissionalismo e subordinada ao poder civil. Até porque, em uma República, é o povo que escolhe seus representantes nas urnas. A atividade militar deve ser compreendida como um serviço à nação e à sociedade. Os fardados não devem ser nem desprezados nem agraciados com privilégios, muito menos protegidos por mecanismos de impunidade.

Há provas robustas de que houve o planejamento de um golpe militar com o objetivo de manter Jair Bolsonaro no poder e impedir a posse dos eleitos, Lula e Alckmin. O plano também tinha, como um dos seus principais alvos, o Judiciário – especialmente o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral –, pois a anulação de seu funcionamento independente removeria os mecanismos de contenção institucional ao golpe.

No contexto do julgamento, o que está demonstrado é que o golpismo continua em andamento. Os bolsonaristas não aceitam submeter-se às instituições democráticas. Agem para coagir o STF ao poder arbitrário do governo Trump. Há poucos dias, tomaram de assalto a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados, visando impedir o funcionamento da democracia. Foi uma continuidade do 8 de Janeiro. Querem impor uma anistia a qualquer custo, evadindo-se das responsabilidades pelos crimes que cometeram.

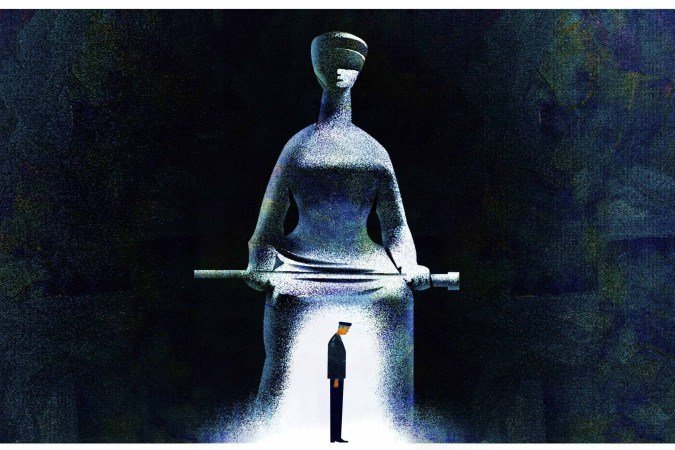

Com esse cenário de pressões e tensões, os julgadores do STF precisam ter o equilíbrio, a responsabilidade e a serenidade para produzir um resultado justo. Em caso de condenação, as penas não podem ser tão escassas que pareçam impunidade. E não podem ser tão excessivas que pareçam vingança. Precisam ser justas, pois só assim criarão as condições para conduzir o País, as opiniões e os grupos políticos à aceitação dos resultados.

O Brasil precisa aprender que o conflito é inerente à democracia, mas deve ocorrer dentro de critérios e limites compatíveis com o regime democrático. Os deputados precisam compreender que um Judiciário independente – guardião da Constituição e garantidor da constitucionalidade dos atos do Legislativo e do Executivo – é condição fundamental para a existência de uma república democrática. Essa é uma ordem política inegociável para aqueles que reconhecem que o processo civilizatório das sociedades caminha no sentido do universalismo dos direitos, da liberdade, da igualdade, da justiça e da preservação das condições de vida no planeta.

Alucinação neofascista e determinação algorítmica

A trama golpista em julgamento expões o deserto do nosso real – a simulação de um Brasil paralelo, cujos signos não se ancoram nos fatos. Enquanto a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) começava a julgar Bolsonaro, em 2 de setembro, o Senado armou um julgamento paralelo para sabotar STF, como revelou o portal Intercept Brasil. Esse deslocamento entre representação e a realidade dos fatos, tipifica o estágio alucinatório da política. Na mesma toada temos o tarifaço do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contra o Brasil articulado pelo deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Quando a alucinação falha, a realidade dos fatos se afirma: “Livre de Bolsonaro” é o exemplo maior.

Na tentativa do golpe parlamentar no 5 de agosto, a deputada catarinense, Júlia Zanatta (PL), usou seu bebê como escudo humano, em nome da família e da pátria. Em outra cena, a mesma deputada apresentou o Projeto de Lei (PL) 4329/2025 para acabar com o Imposto de Renda (IR); desta vez para proteger o capital dos mais ricos, já que não se passa de uma cortina de fumaça para conjurar contra o Projeto de Lei que isenta do IR quem ganha até R$ 5 mil. Para justificar seu deslocamento da realidade dos fatos, usou um argumento, no mínimo, bizarro: “A existência e manutenção do imposto de renda também foi defendida por Karl Marx e Friedrich Engels”. Seria um erro questionar se as ações visam simular (alucinar) uma cena para alimentar os seguidores deste Brasil paralelo.

Em âmbito municipal, um vereador de Joinville/SC, Mateus Batista (União Brasil), defendeu em sessão da Câmara, em 25 de agosto, um projeto de lei para restringir e segregar pessoas vindas do Norte e do Nordeste. Entre outras afirmações, declarou que o “Estado do Pará é um lixo”. Na base dessas ideias supremacistas está a alucinação de pureza, a mesma que alimentou movimentos políticos como o nazismo e o fascismo, com práticas segregacionistas, xenofóbicas e racistas.

Agora, na semana do julgamento da trama golpista, apoiadores de Jair Bolsonaro rezam próximos à residência do ex-presidente, enrolados na bandeira de Israel. Em episódios anteriores, seus seguidores acreditavam manter contato com extraterrestres e chegaram a rezar para pneus.

A produção social da alucinação é uma forma de política. Daí também o uso do termo alucinação na Inteligência Artificial (IA), empregado como metáfora para um fenômeno técnico. Podemos, contudo, deduzir que nem as alucinações técnicas – quando modelos de IA geram informações factualmente incorretas – nem os grandes delírios registrados na história, como em Memórias de um doente dos nervos, em que o juiz alemão Daniel Paul Schreber, no século XIX, acreditava que se transformaria em mulher para ser fecundado por raios divinos e, assim, recriar a humanidade, impressionam tanto quanto aquilo a que assistimos na atualidade.

Quando as imagens que brotam dessas mentes sem referente (isto é, que mentem) se tornam explícitas – pornográficas – já não há mais o que revelar: tudo está exposto. O explícito não se decifra. A hashtag #BolsonaroFree é a expressão literal do desejo de políticos da extrema direita que já descartam o ex-presidente da disputa eleitoral. Não há o que decifrar: é o que é, o que está dito.

A tragédia Édipo Rei, de Sófocles, teria algo ainda a revelar para a nossa época? Na peça, foi o saber que elevou Édipo ao trono de Tebas. Ao decifrar o enigma da Esfinge, ele desposa a rainha Jocasta, com quem terá quatro filhos: Antígona, Ismênia, Etéocles e Polinice.

Na leitura de Sigmund Freud, a tragédia revela a ambivalência entre amor e ódio: o desejo pela mãe e a hostilidade dirigida ao pai. O complexo de Édipo exemplifica um conflito inconsciente, universal e atemporal. As paixões situam-se no campo do não saber (como motivadoras do parricídio e do incesto), enquanto o saber – entendido como aprendizado pela experiência – integra o princípio da realidade.

Outra leitura é a de Michel Foucault, que enfatiza o conhecimento como desejo de poder: “conhecemos para dominar”. A tragédia de Sófocles – Édipo Rei – chamava-se, no princípio, Édipo Tirano. O sentido de tirano, naquele contexto, referia-se àquele cujo poder não foi herdado, mas conquistado por alguma qualidade, seja de guerreiro, de protetor ou de sábio.

Édipo conquistou o trono pela qualidade de sábio, ao decifrar o enigma e livrar Tebas da peste. O saber edipiano foi construído pelo desejo de ver com seus próprios olhos. Mas esse saber ver realizou seu destino. Quando Tirésias, o adivinho cego, revelou a Édipo que ele havia assassinado o pai, Laio, e desposado a mãe, Jocasta, o herói acabou usando os broches da esposa/mãe, já morta, para furar os próprios olhos – preferindo a cegueira à verdade.

Qual seria o enigma a ser decifrado que poderia livrar a humanidade de uma distopia que bate à porta: epidemias, guerras, precarização das relações de trabalho, crise climática? Nenhuma dessas é propriamente nova. O que há de novo são as formas de dominação.

O saber em Édipo decorria do desejo de ver, o que lhe conferiu domínio pelo conhecimento; na Idade Média, o saber dependia da revelação no confessionário, do ato de espiar a intimidade do pecador; já na modernidade, o saber assume um caráter disciplinar, operando sobre os corpos e as almas por meio de práticas normativas que transformam, por exemplo, o louco em desrazão, retirando-lhe a autonomia.

Hoje, não se trata mais do desejo de ver, nem de expiar a intimidade no confessionário, tampouco do saber disciplinar que conjurava o poder/saber sobre os corpos e as almas como matriz das formas de dominação. A decifração dependeria, agora, de uma nova racionalidade – a algorítmica? Decifrar não significa livrar a humanidade de uma maldição; ao contrário, é pelas vias do não saber que a realização da desgraça (ausência de dom divino) se efetiva.

Nossas decisões, escolhas e formas de conhecer são determinadas, ao menos em parte, por algoritmos e IAs generativas, que permitem às máquinas processarem e extrair dados, produzindo novos conteúdos. As plataformas digitais constituem o palco onde o espetáculo acontece, e o fluxo ininterrupto de conteúdo é produzido tanto por atores (internautas) quanto por bots (passando-se por internautas).

Se antes podia-se chamar o buscador Google de Deus, agora as IAs generativas são ainda mais potentes. Deus é a potência infinita. Nesse lugar, não existiria mais enigma a ser decifrado, já que na potência máxima não há falta.

Não há mais o que decifrar. Entramos na era da codificação total. Quando ouvimos repetidamente que não há mais separação entre o off e o online, é porque nossa vida se desdobra da decodificação. Com isso, os algoritmos codificam nossa vida online (extraindo nossos dados) e nós agimos (decodificamos) a partir dos conteúdos sugestionados.

Há uma inversão da tragédia em relação ao contexto da Grécia antiga. Lá, esperava-se que alguém decifrasse o enigma; hoje, espera-se que a racionalidade algorítmica decifre e resolva nossos problemas. A questão que se levanta é que talvez a racionalidade algorítmica, dispositivo das big techs, possa ser compreendida como a própria Esfinge, cujo domínio se fortalece a cada momento pela dataficação de nossas vidas.

A cena atual apenas intensifica uma observação do sociólogo Jean Baudrillard, em Simulacros e Simulações, de 1981, quando afirmou que “o deserto é o nosso próprio real”. Ou, dito de outra forma: o real está totalmente coberto por signos sem referentes – a alucinação é o nosso deserto.

Quando não há mais o que decifrar, não há mais o que ver. Estamos todos cegos em uma alucinação projetada pela Esfinge.

José Isaías Venera

Como se rir fosse o melhor remédio

Mas de repente a coisa acontece aqui. Às 18h08, hora oficial em que os bombeiros foram chamados ao local, o Elevador da Glória desceu desgovernado. Matou dezasseis, feriu outros tantos. Foi como se um brinquedo antigo se tivesse transformado num animal selvagem e depois num novelo de aço emaranhado. É impressionante. Fica-se em choque. Pelo menos durante um instante.

E, nem que seja nesse instante, vem-nos imediatamente à memória que não somos bem de Lisboa. Crescemos na província. Aí, “O Elevador da Glória” era o nome daquele disco dos Rádio Macau. O que abria com a canção com o mesmo nome. Aí, ainda não tínhamos subido aquela inclinação de 48 graus só para poupar uns trocos aos nossos porta-moedas indiferentes a esforços. Desde que se mantivesse disponível para discos, cinemas, ou outro bem essencial. O resto era secundário. Ainda que amarelo.

Mas o instante é a melancolia de tudo o que acabou antes de sequer começar. A cobertura é tanta, tão insistente, que a tragédia perde nitidez e sobra apenas uma placidez indecorosa. Ficamos brutos. E fazemos como fazem os brutos. Rimos do que não entendemos.

Refiro-me àquele mecanismo de defesa de nos refugiarmos na comédia perante as agruras da vida. Antigamente davam-se uns dias. Foi assim com as Torres Gémeas, foi assim com Tiananmen. A anedota, esse paliativo triste que Deus nos deu para lidar com o absurdo, precisava de uma certa distância para ser dita; e o sarcasmo vinha com código de conduta. Mas, a propósito do descarrilamento do funicular da Glória, percebi isto: a piada veio logo. Juro que veio. Não importa de quem, nem como. Mas veio de perto. Uma graçola desinspirada. Não interessa sequer contá-la.

O que se passa é que o excesso de informação e repetição não nos torna mais lúcidos, mas mais cínicos. Em vez de reverência pela morte, resta-nos fazer dela ocasião de zombaria. Como se ficássemos num estado tal de entupimento, que o espírito, obstruído, fosse incapaz de sentir ou reagir. A televisão, os jornais, a internet — o tudo-em-todo-o-lado-ao-mesmo-tempo — criam uma falsa sensação de abundância, repetindo o nada até ao infinito, num labirinto de fragmentos despejados sem propósito. Aqueles ecrãs repartidos em quadrados mais pequenos? É diabólico, literalmente diabólico: o nada segmentado em pequenos nadas, numa espiral de não-existência. E diante desse espelho estilhaçado sobra o riso. O riso blasfemo.

É este o paradoxo dos nossos dias: quanto mais se mostra, menos se vê. A imagem dividida, a exibição sem pausa, a abundância que se repete até ao infinito. Tudo isso cria a ilusão de clareza, mas é apenas outra forma de cegueira. Que não é mais do que outro nome para o vazio moral.

De resto, já se sabe. Dois ou três dias de directos, diagnósticos de especialistas em segurança ferroviária saídos sabe-se lá de que cave do Entroncamento, declarações solenes. Uma semana de autópsias mediáticas e depois, silêncio. O mesmo que engoliu Pedrógão, Entre-os-Rios, Camarate. O ciclo repete-se com a exactidão de um cerimonial pagão: primeiro a comoção, depois o cansaço, por fim o esquecimento.

Ao contrário dos ritos religiosos em que tudo fica nas mãos de quem sabe (e quem sabe é o Próprio), todo o ritual civil deixa-nos sem saber o que fazer. Ficamos com esta sensação de tontura, de vertigem. É como se não fôssemos capazes de encarar uma tragédia pelo que é verdadeiramente, apenas como um ruído de fundo. O zumbido mórbido de um ar condicionado ao qual respondemos com a humanidade que sobra: sorrindo quando devíamos estar calados.

Manuel Fúria