Durante décadas, a análise política brasileira acostumou-se a separar os grupos de pressão em Brasília. Falava-se da bancada ruralista que defendia os interesses do agronegócio, da bancada evangélica que defendia uma moral religiosa e da bancada da bala que pleiteava o endurecimento penal. Eram vizinhos de corredor no Congresso, trocando favores ocasionais. Contudo, quem observa o Brasil contemporâneo com as lentes do passado corre o risco de não enxergar o monstro que se formou na sala. Aquelas fronteiras desapareceram e o que se assiste hoje não é mais uma coligação de interesses, mas a fusão de identidades em um projeto de poder totalizante: a Teocracia Agropastoril Miliciana.

Este conceito, embora soe distópico, é a descrição mais precisa para um fenômeno onde o fundamentalismo religioso fornece o “software” ideológico, o agronegócio predatório provê o “hardware” financeiro e territorial, e o ambiente miliciano (que contaminou parte das polícias, tanto estaduais quanto federais) oferece o braço armado. O objetivo? A refundação do Estado brasileiro, não mais como uma república laica e democrática, mas como um domínio sagrado, vigiado e armado, onde a dissidência e o protesto são tratados não como oposição política ou luta por direitos, mas como adversários em uma “guerra espiritual”.

A gênese desse fenômeno remonta à consolidação da chamada “Bancada BBB” (Boi, Bala e Bíblia). O termo, cunhado ironicamente pela deputada Erika Kokay em 2015, descrevia uma articulação conservadora que começava a mostrar suas garras em pautas como a redução da maioridade penal e o Estatuto da Família. No entanto, a ironia do apelido envelheceu mal e o que era uma aliança tática eventual tornou-se muito mais orgânica.

Parlamentares como o Capitão Augusto (PR-SP) já rejeitam a nomenclatura fragmentada. Para eles, não há distinção entre o policial que atira, o pastor que prega e o fazendeiro que desmata; eles se autodenominam a “Bancada da Vida” ou do “Bem”. Essa mudança semântica parece simples, mas na verdade é crucial já que na política democrática, adversários debatem ideias, enquanto na teocracia miliciana, o “Bem” combate o “Mal”. E contra o mal absoluto, qualquer violência é permitida, qualquer lei humana é secundária e qualquer supressão de direitos é, na verdade, um ato de saneamento moral.

A tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023 foi o cartão de visitas explícito dessa nova ordem, ali, a fusão se materializou: a “massa crítica” para a abolição do Estado de Direito foi financiada por empresários do agronegócio, inflamada por uma retórica religiosa de fim dos tempos e facilitada por uma omissão cúmplice das forças de segurança. Mas para entender como chegamos a esse ponto de ruptura, precisamos dissecar a anatomia dessa quimera, começando por sua alma.

Esqueça a velha Teologia da Prosperidade, focada apenas em fazer o indivíduo enriquecer através do dízimo, a força motriz da Teocracia Agropastoril Miliciana é a Teologia do Domínio. Importada do reconstrucionismo cristão norte-americano e adaptada ao neopentecostalismo brasileiro, essa doutrina postula que os cristãos têm um mandato divino para “ocupar” e governar as estruturas da sociedade antes que Cristo possa voltar.

A estratégia, conhecida como o “Mandato dos Sete Montes”, orienta os fiéis a tomarem o controle de sete áreas-chave: religião, família, educação, governo, mídia, artes e negócios. Sob essa ótica, um pastor eleito deputado não está lá apenas para representar seus fiéis, mas para submeter as leis dos homens à “Lei de Deus”. A laicidade do Estado é vista como um erro histórico a ser corrigido, uma brecha por onde o “inimigo” (a esquerda, os movimentos sociais, as religiões de matriz africana) entrou.

Essa visão de mundo cria o que pesquisadores chamam de Cristofascismo: um regime onde o autoritarismo político é sacralizado. A política deixa de ser o espaço da negociação para se tornar o palco da “Guerra Espiritual”. Opositores não são concidadãos com opiniões divergentes; são “filisteus”, “amalequitas” ou agentes demoníacos que precisam ser neutralizados para que a nação prospere.

É essa teologia que permite a um líder religioso subir à tribuna do Congresso e defender, com a Bíblia na mão, a retirada de direitos de minorias ou a posse de fuzis, argumentando que está cumprindo a vontade divina contra as forças do caos. A intolerância deixa de ser um preconceito pessoal e vira um projeto de santificação do território nacional.

Se a teologia fornece a justificativa moral, o agronegócio fornece o combustível material, mas não estamos falando do pequeno produtor rural. Falamos de um modelo de agronegócio financeirizado, tecnológico e expansionista que também passou por uma “conversão” teológica. O antigo slogan publicitário “Agro é Pop” foi subliminarmente substituído por “Agro é Santo”.

Em grandes feiras agrícolas no Centro-Oeste, a liturgia mudou e não é raro ver pastores abençoando colheitadeiras gigantescas e drones de última geração em cerimônias de ação de graças, onde a tecnologia de ponta é ungida como instrumento da providência divina para “alimentar o mundo”. A prosperidade da safra é vista como sinal da bênção de Deus; logo, qualquer entrave a essa produção, seja a demarcação de terras indígenas, a fiscalização ambiental ou leis trabalhistas, é uma afronta ao plano divino.

Essa sacralização do lucro cria uma blindagem ética perfeita para a predação. O desmatamento e a invasão de territórios tradicionais são ressignificados como a “sujeição da terra” ordenada no Gênesis. E para garantir essa expansão, o capital agrário não hesita em financiar a política radical. Investigações sobre os atos antidemocráticos revelaram que pelo menos 142 empresários do setor, concentrados em estados como Mato Grosso e Pará, financiaram a logística do caos em Brasília.

No campo, essa aliança se traduz nas Agromilícias. Grupos armados, muitas vezes compostos por ex-policiais ou agentes de segurança privada, atuam como exércitos particulares para “limpar” áreas de interesse, atacando indígenas e sem-terra. A violência no campo bate recordes, alimentada pela certeza da impunidade garantida por seus representantes no Congresso e pela bênção de seus líderes espirituais. Em alguns casos, “missões evangélicas” funcionam como ponta de lança, entrando em territórios indígenas para desestruturar a cultura local sob o pretexto de evangelização, abrindo caminho para a exploração econômica subsequente.

O terceiro e mais perigoso vértice desse triângulo é a captura ideológica das forças de segurança. A tese da Teocracia Agropastoril Miliciana alerta para um fato alarmante: a polícia brasileira está sendo catequizada para servir a Deus acima da Constituição.

O principal vetor desse movimento é o programa UFP (Universal nas Forças Policiais), da Igreja Universal do Reino de Deus. Sob o pretexto de oferecer assistência espiritual e palestras sobre ética e depressão, a igreja penetrou em batalhões e delegacias de todo o país. Em estados como São Paulo, a UFP chegou a ter acesso irrestrito a todas as guarnições, distribuindo livros de seus líderes e criando uma relação de dependência emocional com a tropa.

O perigo reside na dupla lealdade. Um policial que vê sua autoridade como uma concessão divina e seu pastor como um comandante espiritual tende a obedecer a diretrizes religiosas em detrimento da lei civil. Denúncias no Ministério Público apontam para a coação de policiais a frequentar cultos e a perigosa mistura de símbolos estatais com a logomarca da igreja.

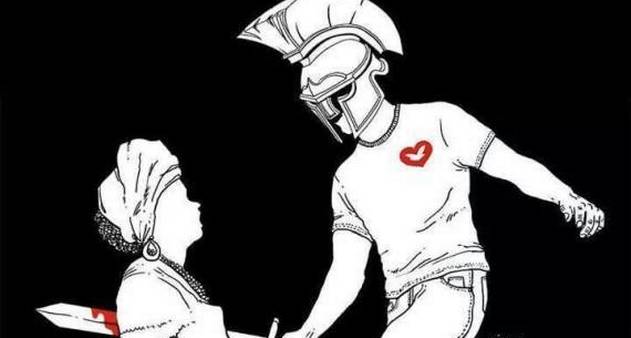

Enquanto a polícia se “igrejifica”, a igreja se militariza. Projetos como os Gladiadores do Altar introduziram uma estética fascista no culto: jovens uniformizados, marchando em formação rígida, batendo continência e gritando palavras de ordem no altar. Embora a igreja alegue ser uma metáfora para a “batalha espiritual”, a semiótica é inequivocamente bélica. Prepara-se o imaginário do fiel para o confronto.

A consequência prática é a normalização do policial fardado no púlpito e do discurso de extermínio como caridade cristã. A “Bancada da Bala” trabalha no Congresso para legalizar o ativismo político de policiais, enquanto símbolos como a bandeira de Israel começam a ser usados não como homenagem diplomática, mas como insígnia de uma nação imaginária, guerreira e teocrática, que eles acreditam defender nas favelas brasileiras.

Se a teoria parece abstrata, a realidade do Rio de Janeiro oferece um vislumbre aterrorizante do futuro que este modelo propõe. No conjunto de favelas da Zona Norte conhecido como Complexo de Israel, liderado pelo traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, o “Peixão”, a teocracia miliciana já é realidade.

Ali, o crime organizado adotou o fundamentalismo como método de governo. Estrelas de Davi de néon brilham no topo dos morros, visíveis a quilômetros. A intolerância religiosa é a lei: terreiros de Candomblé e Umbanda são depredados, incendiados e seus sacerdotes expulsos sob a mira de fuzis. É o fenômeno do Narco-Pentecostalismo , onde o traficante se vê como um “ungido”, citando salmos enquanto executa rivais.

Embora o termo seja controverso e debatido por acadêmicos que temem a estigmatização dos evangélicos de periferia, a prática de domínio territorial baseada na supressão da diversidade religiosa e na aliança com setores corruptos da polícia (a faceta miliciana) é inegável. O Complexo de Israel é o microcosmo da Teocracia Agropastoril Miliciana: um território onde o Estado laico morreu, substituído por um regime de terror santificado, onde a Bíblia serve de escudo para o fuzil e o lucro do crime.

Enquanto o terror se espalha nas pontas (no campo com as agromilícias e na favela com o narco-pentecostalismo), o centro de comando opera em carpetes azuis, sob o ar-condicionado de Brasília. A atuação da “Bancada da Vida” no Congresso Nacional demonstra uma coordenação impressionante.

Os dados mostram que os interesses se cruzam perfeitamente. A indústria de armas até recentemente financiava tanto os líderes da bancada ruralista quanto os da bancada da bala e evangélica. O dinheiro cria a fidelidade. Quando o assunto é o Marco Temporal das terras indígenas, 88% da Frente Parlamentar Evangélica votou contra os povos originários, alinhando-se automaticamente aos interesses do agronegócio.

A lógica é de troca mútua de proteção. O ruralista quer a terra e a arma; o policial quer a excludente de ilicitude para usar a arma que já tem; o fundamentalista quer a imposição moral e a demonização do “outro”. Juntos, eles aprovam leis que enfraquecem o licenciamento ambiental, facilitam o acesso a arsenais de guerra e tentam criminalizar movimentos sociais, uma verdadeira institucionalização da barbárie.

O conceito de Teocracia Agropastoril Miliciana não é um exagero retórico; é um diagnóstico de urgência. O Brasil não está apenas “polarizado”, ele está sendo disputado por um projeto de poder que visa subverter os princípios fundadores da República.

Não se trata de demonizar a fé evangélica, que é plural e muitas vezes serve como rede de proteção social onde o Estado falha. Trata-se de denunciar o sequestro da fé por um projeto político autoritário. Não se trata de atacar a agricultura, vital para a economia, mas de expor a facção predatória que usa a religião para lavar a grilagem e o sangue indígena. Não se trata de criticar a segurança pública, mas de apontar a contaminação das forças policiais por ideologias que transformam o cidadão em inimigo a ser abatido.

O avanço desse modelo representa o maior risco à democracia brasileira desde a redemocratização. Se a “cruz, a cerca e o fuzil” continuarem a avançar sem resistência, o Brasil corre o risco de se tornar um imenso “Complexo de Israel”: um país onde a liberdade é privilégio de quem reza para o deus certo, vota no candidato armado e lucra com a terra arrasada. A teocracia não está chegando; ela já está operando, votando e atirando. Resta saber se as instituições democráticas terão força para reafirmar que o Brasil é um Estado laico, de todos, e não uma propriedade privada de uma milícia santa.

Roberto Uchoa