sexta-feira, 5 de setembro de 2025

Famílias tortas não desmentem a importância dos valores tradicionais

Uma piada política muito conhecida no Brasil diz o seguinte: “Bolsonaro defende tanto a família tradicional que já teve três.” Essa piada tem uma variante semelhante nos Estados Unidos: “Trump is a big proponent of traditional values. Just ask any of his three families.” (Trump é um grande defensor dos valores tradicionais. Basta perguntar a qualquer uma de suas três famílias.)

A graça das piadas consiste em desmascarar a hipocrisia atribuída aos conservadores, ao defender um modelo rígido de família tradicional enquanto levam vidas muito aquém dos ideais. Mas será que os conservadores são hipócritas? Em 2015, Trump foi entrevistado na CNN por Jake Tapper. Depois de dizer que era a favor do “casamento tradicional” (em referência ao casamento gay), o jornalista rapidamente o contestou:

— O que há de tradicional em ser casado três vezes?

Trump respondeu com certo constrangimento, o que não se vê nele com frequência:

— Você tem um bom argumento. Tenho sido uma pessoa que trabalha demais. Tenho um bom casamento e uma grande esposa agora. Minhas duas primeiras também eram boas, mas eu trabalhava demais, talvez 22 horas por dia. Eu me culpo. Meus negócios eram importantes demais para mim. Não sei se isso é bom ou ruim.

A resposta de Trump dá a pista para entender por que o descompasso entre vida e ideal não é percebido por seus eleitores como hipocrisia, mas como humanidade. A quem quiser entender isso melhor, recomendo assistir à série “Landman” no streaming Paramount+. Ela é dirigida por Taylor Sheridan, que vem se especializando em retratar a vida e a visão de mundo dos conservadores e também é responsável pela série “Yellowstone”, a mais vista nos Estados Unidos em 2021-2022.

“Landman” retrata a vida de Tommy Morris, gestor de crises de uma empresa independente de extração de petróleo no interior do Texas. Enquanto lida com traficantes mexicanos que atuam na região e discursa sobre a persistente necessidade da indústria do petróleo, acompanhamos suas tumultuadas relações familiares. Morris é alcoólatra, endividado e divorciado. Seus dois filhos não parecem muito bem. O mais velho, Cooper, abandonou a faculdade e pediu para trabalhar como peão. A mais nova, Ainsley, é uma adolescente fútil que só se importa em conseguir seduzir um jogador que vá para a NFL. Sua ex-mulher, Angela, casou-se de novo, mas vive tentando seduzi-lo. No meio da primeira temporada, eles finalmente decidem retomar o casamento.

Na família reconstruída, vemos o desenrolar da personagem Angela, mulher fútil que, como a filha Ainsley, parece apenas se importar com a aparência. A futilidade dos personagens de mãe e filha é tamanha que a crítica acusou Sheridan de “odiar as mulheres” e de dispensar um olhar objetificador masculino sobre as duas personagens. Mas, à medida que a série caminha para o final, Angela vai se mostrando altruísta, ajudando, a seu modo, um asilo de idosos. Ela se mostra preocupada com a segurança do marido e dos filhos. Desdobra-se para criar uma rotina centrada no convívio familiar.

Morris é bruto e obcecado pelo trabalho. Angela é materialista e narcisista. Mas também amam a família e tentam ser religiosos. São bastante humanos, como Trump.

Os progressistas têm muita dificuldade em entender os conservadores. Acham que sua ênfase na família e nos valores tradicionais significa que deveriam ser carolas, com famílias exemplares — do contrário, seriam hipócritas. Não conseguem entender a diferença entre a dimensão prática e a dimensão normativa — os valores a que almejamos são uma coisa; a vida vivida é sempre mais complicada e desafiadora.

As “famílias tortas” não desmentem a importância dos valores tradicionais. A ênfase dos progressistas em denunciar a hipocrisia os impede de entender o apelo da família para um segmento conservador crescentemente majoritário. Como nos lembra Christopher Lasch, mesmo imperfeita, a família é um refúgio de afeto e segurança em meio a um mundo sem coração.

A graça das piadas consiste em desmascarar a hipocrisia atribuída aos conservadores, ao defender um modelo rígido de família tradicional enquanto levam vidas muito aquém dos ideais. Mas será que os conservadores são hipócritas? Em 2015, Trump foi entrevistado na CNN por Jake Tapper. Depois de dizer que era a favor do “casamento tradicional” (em referência ao casamento gay), o jornalista rapidamente o contestou:

— O que há de tradicional em ser casado três vezes?

Trump respondeu com certo constrangimento, o que não se vê nele com frequência:

— Você tem um bom argumento. Tenho sido uma pessoa que trabalha demais. Tenho um bom casamento e uma grande esposa agora. Minhas duas primeiras também eram boas, mas eu trabalhava demais, talvez 22 horas por dia. Eu me culpo. Meus negócios eram importantes demais para mim. Não sei se isso é bom ou ruim.

A resposta de Trump dá a pista para entender por que o descompasso entre vida e ideal não é percebido por seus eleitores como hipocrisia, mas como humanidade. A quem quiser entender isso melhor, recomendo assistir à série “Landman” no streaming Paramount+. Ela é dirigida por Taylor Sheridan, que vem se especializando em retratar a vida e a visão de mundo dos conservadores e também é responsável pela série “Yellowstone”, a mais vista nos Estados Unidos em 2021-2022.

“Landman” retrata a vida de Tommy Morris, gestor de crises de uma empresa independente de extração de petróleo no interior do Texas. Enquanto lida com traficantes mexicanos que atuam na região e discursa sobre a persistente necessidade da indústria do petróleo, acompanhamos suas tumultuadas relações familiares. Morris é alcoólatra, endividado e divorciado. Seus dois filhos não parecem muito bem. O mais velho, Cooper, abandonou a faculdade e pediu para trabalhar como peão. A mais nova, Ainsley, é uma adolescente fútil que só se importa em conseguir seduzir um jogador que vá para a NFL. Sua ex-mulher, Angela, casou-se de novo, mas vive tentando seduzi-lo. No meio da primeira temporada, eles finalmente decidem retomar o casamento.

Na família reconstruída, vemos o desenrolar da personagem Angela, mulher fútil que, como a filha Ainsley, parece apenas se importar com a aparência. A futilidade dos personagens de mãe e filha é tamanha que a crítica acusou Sheridan de “odiar as mulheres” e de dispensar um olhar objetificador masculino sobre as duas personagens. Mas, à medida que a série caminha para o final, Angela vai se mostrando altruísta, ajudando, a seu modo, um asilo de idosos. Ela se mostra preocupada com a segurança do marido e dos filhos. Desdobra-se para criar uma rotina centrada no convívio familiar.

Morris é bruto e obcecado pelo trabalho. Angela é materialista e narcisista. Mas também amam a família e tentam ser religiosos. São bastante humanos, como Trump.

Os progressistas têm muita dificuldade em entender os conservadores. Acham que sua ênfase na família e nos valores tradicionais significa que deveriam ser carolas, com famílias exemplares — do contrário, seriam hipócritas. Não conseguem entender a diferença entre a dimensão prática e a dimensão normativa — os valores a que almejamos são uma coisa; a vida vivida é sempre mais complicada e desafiadora.

As “famílias tortas” não desmentem a importância dos valores tradicionais. A ênfase dos progressistas em denunciar a hipocrisia os impede de entender o apelo da família para um segmento conservador crescentemente majoritário. Como nos lembra Christopher Lasch, mesmo imperfeita, a família é um refúgio de afeto e segurança em meio a um mundo sem coração.

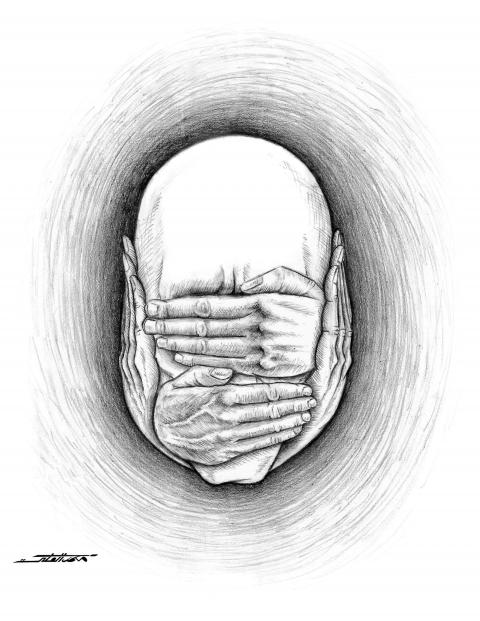

Servilismo e escalada autoritária

No século V a.C., Hieron, tirano de Siracusa, tinha um insuportável mau hálito, nos conta Plutarco, em sua obra Palavras de Reis e de Generais. Mas ninguém se atrevia a avisá-lo do problema porque, afinal, o maioral poderia se irritar e... Até que um dos de seu séquito tomou coragem: “Meu rei, tens um hálito terrível”. “Mas como? Minha mulher nunca me disse isso?”, questionou. Ela, que estava por perto, se defendeu: “Pensei que todos os homens tivessem esse cheiro”.

Ficou a dúvida entre certos comentaristas se ela era, de fato, uma mulher honesta ou se os homens com quem ela dividia intimidades também tivessem mau hálito, porque, enfim, a escova de dentes só foi inventada alguns milênios mais tarde. Mas esse pormenor está fora do foco desta Coluna.

Essa história mostra o que acontece com os caudilhos. Como adoram bajulações, afastam quem lhes possa dizer verdades que lhes são intoleráveis.

O comentarista Gideon Rachman, do Financial Times, de Londres, observou em artigo recente que Trump tem um “apetite insaciável para elogios” e que isso serve de base para o que decide em seguida.

Este é um traço comum aos autoritários, o que leva seus bajuladores a repetir que Trump é o Messias dos Estados Unidos e do mundo. Steve Witkoff, enviado especial dos Estados Unidos para o Oriente Médio, foi quem lhe soprou aos ouvidos que o Prêmio Nobel da Paz é favas contadas. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, alardeou: “O senhor salvou este país”.

Trump vai acreditando e, com base nesse servilismo, vai enfileirando decisões abusivas. Depois, os assessores se encarregam de exumar leis que justifiquem a escalada autoritária, como a do século passado usada para embasar o tarifaço.

O mais preocupante é que, com medo da vingança e do óbito político que Trump executa implacavelmente, os demais políticos ou responsáveis pelo futuro do país se mantêm agachados e catatônicos, incapazes de enfrentar o desmantelamento da ordem política global e das instituições democráticas.

Só agora se veem as primeiras manifestações em contrário pelas instâncias inferiores do Poder Judiciário. Mas sabe-se lá se essas iniciativas, ainda tímidas, terão eficácia no processo que se destinasse a conter a progressão autoritária. Trump não se limita a demolir e a demitir. Usa a infantaria de que dispõe para tomar de assalto a direção das agências e dos organismos-chave para seu jogo.

Completou a tomada do Departamento de Estado, do FBI e do Pentágono; começou a operação de tomada do Federal Reserve (Fed, banco central); prepara-se para enfiar seus cúmplices na Suprema Corte; demitiu a encarregada das estatísticas de emprego porque não gostou do que viu; e passou a remanejar os distritos eleitorais para esvaziar o Partido Democrata.

Quem sobreviver verá no que isso vai dar. E será bem mais grave do que o efeito de um bafo.

Ficou a dúvida entre certos comentaristas se ela era, de fato, uma mulher honesta ou se os homens com quem ela dividia intimidades também tivessem mau hálito, porque, enfim, a escova de dentes só foi inventada alguns milênios mais tarde. Mas esse pormenor está fora do foco desta Coluna.

Essa história mostra o que acontece com os caudilhos. Como adoram bajulações, afastam quem lhes possa dizer verdades que lhes são intoleráveis.

O comentarista Gideon Rachman, do Financial Times, de Londres, observou em artigo recente que Trump tem um “apetite insaciável para elogios” e que isso serve de base para o que decide em seguida.

Este é um traço comum aos autoritários, o que leva seus bajuladores a repetir que Trump é o Messias dos Estados Unidos e do mundo. Steve Witkoff, enviado especial dos Estados Unidos para o Oriente Médio, foi quem lhe soprou aos ouvidos que o Prêmio Nobel da Paz é favas contadas. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, alardeou: “O senhor salvou este país”.

Trump vai acreditando e, com base nesse servilismo, vai enfileirando decisões abusivas. Depois, os assessores se encarregam de exumar leis que justifiquem a escalada autoritária, como a do século passado usada para embasar o tarifaço.

O mais preocupante é que, com medo da vingança e do óbito político que Trump executa implacavelmente, os demais políticos ou responsáveis pelo futuro do país se mantêm agachados e catatônicos, incapazes de enfrentar o desmantelamento da ordem política global e das instituições democráticas.

Só agora se veem as primeiras manifestações em contrário pelas instâncias inferiores do Poder Judiciário. Mas sabe-se lá se essas iniciativas, ainda tímidas, terão eficácia no processo que se destinasse a conter a progressão autoritária. Trump não se limita a demolir e a demitir. Usa a infantaria de que dispõe para tomar de assalto a direção das agências e dos organismos-chave para seu jogo.

Completou a tomada do Departamento de Estado, do FBI e do Pentágono; começou a operação de tomada do Federal Reserve (Fed, banco central); prepara-se para enfiar seus cúmplices na Suprema Corte; demitiu a encarregada das estatísticas de emprego porque não gostou do que viu; e passou a remanejar os distritos eleitorais para esvaziar o Partido Democrata.

Quem sobreviver verá no que isso vai dar. E será bem mais grave do que o efeito de um bafo.

A escravidão, de novo

Três diferentes notícias da semana passada lançam luzes sobre a problemática e persistente questão da escravidão pós-escravista no Brasil.

Uma relativa a casos nos Lençóis Maranhenses. Um deles, envolvendo quatro pescadores e mar aberto. Outro, envolvendo 76 trabalhadores na extração de palha de carnaúba. O resgate foi feito por auditores do Ministério Público do Trabalho, com apoio da Polícia Federal e da Defensoria Pública da União.

No Rio Grande do Sul, uma idosa que trabalhou na casa de uma família desde os 4 anos de idade teve sua situação reconhecida pela Justiça como de cativeiro. Que reconheceu também a relação de exploração, por meio da integração na família, como relação parental. Marido e mulher, já falecidos, a quem ela servira desde sempre, foram reconhecidos como pai e mãe.

Mandou a Justiça que essa paternidade putativa fosse anotada em seu registro de nascimento. Foram-lhe reconhecidos direitos sucessórios à casa em que sempre vivera e de que se recusava a sair.

Caso mais complicado é o da Fazenda Vale do Rio Cristalino, da Volkswagen, no Pará. Tinha a área de 100 mil hectares. Essa fazenda foi vendida a outro grupo econômico. O caso transitou na Justiça como pendência da empresa alemã, que foi condenada pela Justiça do Trabalho de Redenção a pagar R$ 165 milhões por escravidão, nos anos 1970 e 1980, na ditadura militar. Terá, ainda, que publicar um pedido de desculpa às vítimas em revistas e jornais. A empresa recorrerá.

A ocorrência envolveu cerca de 600 trabalhadores. Eram empregados na derrubada da mata e na roçagem para formação e manutenção de pastagens. Sem vínculo empregatício, arregimentados como terceirizados por empreiteiros.

A Vale do Rio Cristalino destinava-se à criação de gado, com infraestrutura industrial de abate, refrigeração e envio do produto por avião para a Alemanha. Aquele país podia receber carne fresca como se tivesse uma fazenda amazônica de pecuária em seu próprio território.

A Fazenda Vale do Rio Cristalino representava uma revolução peculiar, ainda que esdrúxula, no capitalismo. Fazia-o ultramoderno e ultra-atrasado ao mesmo tempo. O atraso num momento do processo de produção como fator de acumulação extraordinária de capital. Uma característica da economia da ditadura, a do crescimento econômico sem desenvolvimento social e com repressão laboral. Uma funcionalização do que na teoria de Max Weber aparece como irracionalidade econômica anticapitalista.

Na Vale do Rio Cristalino, já estávamos vivendo uma revolução econômica baseada na injustiça social extrema e na inclusão perversa dos trabalhadores no processo de criação da riqueza e de reprodução ampliada do capital. O trabalhador divorciado da condição de membro da sociedade capitalista. Convertia-se em vítima descartável e em problema social. Na Amazônia nascia uma nova forma de capitalismo, diferente do que a teoria preconizava e interpretava.

No século XIX, uma das teorias do desenvolvimento capitalista reconhecia que a renda da terra era anômala no empreendimento econômico moderno. A terra, bem finito e não reprodutível, era anticapitalista.

A empresa moderna, para usar a terra, tinha que pagar renda, aluguel, ao proprietário de terra, um parasita do lucro. Uma dedução se o próprio capitalista não fosse o proprietário da terra.

Aqui, o general Golbery do Couto e Silva propôs reformas jurídicas e a criação de uma estrutura de direito que modernizava o direito fundiário e abria espaço para que o empresário capitalista se tornasse também proprietário de terra. E unificasse lucro e renda. Era o fundamento de uma economia necessariamente antidemocrática e carente de autoritarismo. O capitalista gerado pela economia da ditadura tornou-se um ser duplo, capitalista e anticapitalista ao mesmo tempo.

Para viabilizar esse estranho capitalismo divorciado de racionalidade, o sistema econômico inventou estratégias que agregassem ao lucro o lucro extraordinário derivado da sobre-exploração do trabalho. Isto é, o trabalho escravo legalizado sob a forma de trabalho terceirizado. O empregador sem responsabilidade nas condições adversas de trabalho do trabalhador.

Mas assim como a renda da terra metamorfoseia-se em lucro, em renda não paga ao proprietário quando é ele o próprio capitalista, o valor criado pelo trabalho do escravo converte-se em capital e perdura como tal mesmo após a cessação da relação de cativeiro. Incorpora-se ao capital constante como trabalho não pago.

O Brasil é o laboratório da reinvenção do capitalismo. Tem sido, também, o laboratório do desenvolvimento da teoria que o explica, mas não tem produzido os leitores que a compreendam e difundam. Nem na universidade.

Uma relativa a casos nos Lençóis Maranhenses. Um deles, envolvendo quatro pescadores e mar aberto. Outro, envolvendo 76 trabalhadores na extração de palha de carnaúba. O resgate foi feito por auditores do Ministério Público do Trabalho, com apoio da Polícia Federal e da Defensoria Pública da União.

No Rio Grande do Sul, uma idosa que trabalhou na casa de uma família desde os 4 anos de idade teve sua situação reconhecida pela Justiça como de cativeiro. Que reconheceu também a relação de exploração, por meio da integração na família, como relação parental. Marido e mulher, já falecidos, a quem ela servira desde sempre, foram reconhecidos como pai e mãe.

Mandou a Justiça que essa paternidade putativa fosse anotada em seu registro de nascimento. Foram-lhe reconhecidos direitos sucessórios à casa em que sempre vivera e de que se recusava a sair.

Caso mais complicado é o da Fazenda Vale do Rio Cristalino, da Volkswagen, no Pará. Tinha a área de 100 mil hectares. Essa fazenda foi vendida a outro grupo econômico. O caso transitou na Justiça como pendência da empresa alemã, que foi condenada pela Justiça do Trabalho de Redenção a pagar R$ 165 milhões por escravidão, nos anos 1970 e 1980, na ditadura militar. Terá, ainda, que publicar um pedido de desculpa às vítimas em revistas e jornais. A empresa recorrerá.

A ocorrência envolveu cerca de 600 trabalhadores. Eram empregados na derrubada da mata e na roçagem para formação e manutenção de pastagens. Sem vínculo empregatício, arregimentados como terceirizados por empreiteiros.

A Vale do Rio Cristalino destinava-se à criação de gado, com infraestrutura industrial de abate, refrigeração e envio do produto por avião para a Alemanha. Aquele país podia receber carne fresca como se tivesse uma fazenda amazônica de pecuária em seu próprio território.

A Fazenda Vale do Rio Cristalino representava uma revolução peculiar, ainda que esdrúxula, no capitalismo. Fazia-o ultramoderno e ultra-atrasado ao mesmo tempo. O atraso num momento do processo de produção como fator de acumulação extraordinária de capital. Uma característica da economia da ditadura, a do crescimento econômico sem desenvolvimento social e com repressão laboral. Uma funcionalização do que na teoria de Max Weber aparece como irracionalidade econômica anticapitalista.

Na Vale do Rio Cristalino, já estávamos vivendo uma revolução econômica baseada na injustiça social extrema e na inclusão perversa dos trabalhadores no processo de criação da riqueza e de reprodução ampliada do capital. O trabalhador divorciado da condição de membro da sociedade capitalista. Convertia-se em vítima descartável e em problema social. Na Amazônia nascia uma nova forma de capitalismo, diferente do que a teoria preconizava e interpretava.

No século XIX, uma das teorias do desenvolvimento capitalista reconhecia que a renda da terra era anômala no empreendimento econômico moderno. A terra, bem finito e não reprodutível, era anticapitalista.

A empresa moderna, para usar a terra, tinha que pagar renda, aluguel, ao proprietário de terra, um parasita do lucro. Uma dedução se o próprio capitalista não fosse o proprietário da terra.

Aqui, o general Golbery do Couto e Silva propôs reformas jurídicas e a criação de uma estrutura de direito que modernizava o direito fundiário e abria espaço para que o empresário capitalista se tornasse também proprietário de terra. E unificasse lucro e renda. Era o fundamento de uma economia necessariamente antidemocrática e carente de autoritarismo. O capitalista gerado pela economia da ditadura tornou-se um ser duplo, capitalista e anticapitalista ao mesmo tempo.

Para viabilizar esse estranho capitalismo divorciado de racionalidade, o sistema econômico inventou estratégias que agregassem ao lucro o lucro extraordinário derivado da sobre-exploração do trabalho. Isto é, o trabalho escravo legalizado sob a forma de trabalho terceirizado. O empregador sem responsabilidade nas condições adversas de trabalho do trabalhador.

Mas assim como a renda da terra metamorfoseia-se em lucro, em renda não paga ao proprietário quando é ele o próprio capitalista, o valor criado pelo trabalho do escravo converte-se em capital e perdura como tal mesmo após a cessação da relação de cativeiro. Incorpora-se ao capital constante como trabalho não pago.

O Brasil é o laboratório da reinvenção do capitalismo. Tem sido, também, o laboratório do desenvolvimento da teoria que o explica, mas não tem produzido os leitores que a compreendam e difundam. Nem na universidade.

O verbo matar

Quem se espanta com o espetáculo de horror diversificado que o mundo de hoje oferece faria bem se tivesse o dicionário como livro de leitura diurna e noturna. Pois ali está, na letra M, a chave do temperamento homicida, que convive no homem com suas tendências angélicas, e convive em perfeita harmonia de namorados.

O consulente verá que matar é verbo copiosamente conjugado por ele próprio.

Não importa que cultive a mansuetude, a filantropia, o sentimentalismo; que redija projetos de paz universal, à maneira de Kant, e considere abominações o assassínio e o genocídio. Vive matando.

A ideia de matar é de tal modo inerente ao homem, que, à falta de atentados sanguinolentos a cometer, ele mata calmamente o tempo. Sua linguagem o trai. Por que não diz, nas horas de ócio e recreação ingênua, que está vivendo o tempo? Prefere matá-lo.

Todos os dias, mais de uma vez, matamos a fome, em vez de satisfazê-la. Não é preciso lembrar como um número infinito de pessoas perpetra essa morte: através da morte efetiva de rebanhos inteiros, praticada tecnicamente em lugar de horror industrial, denominado matadouro. Aí, matar já não é expressão metafórica: é matar mesmo.

O estudante que falta à classe confessa que matou a aula, o que implica matança do professor, da matéria e, consequentemente, de parte do seu acervo individual de conhecimento, morta antes de chegar a destino. No jogo mais intelectual que se conhece, pretende-se não apenas vencer o competidor, mas liquidá-lo pela aplicação de xeque-mate. Não admira que, nas discussões, o argumento mais poderoso se torne arma de fogo de grande eficácia letal: mata na cabeça.

Beber um gole no botequim, ato de aparência gratuita, confortador e pacificante, envolve sinistra conotação. É o mata-bicho, indiscriminado. E quantos bichos se matam, em pensamento, a cada instante! Até para definir as coisas naturais adotamos ponto de vista de morte violenta. Essa planta convolvulácea é apresentada por sua propriedade maléfica: mata-cabras. Nasceu para isso, para dizimar determinada espécie de mamíferos? Não. Assim a batizamos. Outra é mata-cachorro. Uma terceira, mata-cavalo, e o dicionarista acrescenta o requinte: “goza da fama de produzir frutos venenosos”. Certo peixe fluvial atende (ou devia atender) por mata-gato, como se pulasse d’água para caçar felinos por aí, ou se estes mergulhassem com intenção de ajustar contas com ele. Em Santa Catarina, o vento de inverno que sopra lá dos Andes é recebido com a exclamação: “Chegou o mata-baiano”.

Já não se usa, mas usou-se muito um processo de secar a tinta em cartas e documentos quaisquer: botar por cima um papel grosso, chupão, que se chamava mata-borrão e matava mesmo, sugando o sangue azul da vítima, qual vampiro de escritório.

A carreta necessita de correia de couro que una seu eixo ao leito. O nome que se arranjou para identificá-la, com sadismo, é mata-boi. Mata-cachorro não é só planta flacurtiácea, que acumula o título de mata-calado. É também alcunha de soldado de polícia estadual, e do pobre-diabo que, no circo, estende o tapete e prepara o picadeiro para a função.

Matar charadas constitui motivo de orgulho intelectual para o matador. Há um matador profissional, remunerado pelos cofres públicos: o mata-mosquito, que pouca gente conhece como guarda sanitário. Mata-junta? É a fasquia usada para vedar juntas entre tábuas. O sujeito vulgarmente conhecido como chato, ao repetir a mesma cantilena, “mata o bicho do ouvido”. Certa espécie de algodoeiro é mata-mineiro, certa árvore é matamatá, ninguém no interior ignora o que seja mata-burro, mata-cobra tanto é marimbondo como porrete e formiga. Ferida em lombo de animal chama-se matadura. Nosso admirável dedo polegar, só lhe reconhecem uma prestança: a de mata-piolhos.

Mandioca mata-negro. Peixe matante. Vegetal mata-olho. Mata-pulga, planta de que se fazem vassouras. Mata-rato, cigarro ordinário. Enfeites e atavios, meios especiais para atingir certos fins, são matadores. “Ela veio com todos os matadores” provoca admiração e êxtase. “Eunice com seus olhos matadores”, decassílabo de vítima jubilosa.

Se a linguagem espelha o homem, e se o homem adorna a linguagem com tais subpensamentos de matar, não admira que os atos de banditismo, a explosão intencional de aviões, o fuzilamento de reféns, o bombardeio aéreo de alvos residenciais, os pogroms, o napalm, as bombas A e H, a variada tragédia dos dias modernos se revele como afirmação cotidiana do lado perverso do ser humano. Admira é que existam a pesquisa de antibióticos, Cruz Vermelha Internacional, Mozart, o amor.

Carlos Drummond de Andrade, "De notícias e não notícias faz-se a crônica"

O consulente verá que matar é verbo copiosamente conjugado por ele próprio.

Não importa que cultive a mansuetude, a filantropia, o sentimentalismo; que redija projetos de paz universal, à maneira de Kant, e considere abominações o assassínio e o genocídio. Vive matando.

A ideia de matar é de tal modo inerente ao homem, que, à falta de atentados sanguinolentos a cometer, ele mata calmamente o tempo. Sua linguagem o trai. Por que não diz, nas horas de ócio e recreação ingênua, que está vivendo o tempo? Prefere matá-lo.

Todos os dias, mais de uma vez, matamos a fome, em vez de satisfazê-la. Não é preciso lembrar como um número infinito de pessoas perpetra essa morte: através da morte efetiva de rebanhos inteiros, praticada tecnicamente em lugar de horror industrial, denominado matadouro. Aí, matar já não é expressão metafórica: é matar mesmo.

O estudante que falta à classe confessa que matou a aula, o que implica matança do professor, da matéria e, consequentemente, de parte do seu acervo individual de conhecimento, morta antes de chegar a destino. No jogo mais intelectual que se conhece, pretende-se não apenas vencer o competidor, mas liquidá-lo pela aplicação de xeque-mate. Não admira que, nas discussões, o argumento mais poderoso se torne arma de fogo de grande eficácia letal: mata na cabeça.

Beber um gole no botequim, ato de aparência gratuita, confortador e pacificante, envolve sinistra conotação. É o mata-bicho, indiscriminado. E quantos bichos se matam, em pensamento, a cada instante! Até para definir as coisas naturais adotamos ponto de vista de morte violenta. Essa planta convolvulácea é apresentada por sua propriedade maléfica: mata-cabras. Nasceu para isso, para dizimar determinada espécie de mamíferos? Não. Assim a batizamos. Outra é mata-cachorro. Uma terceira, mata-cavalo, e o dicionarista acrescenta o requinte: “goza da fama de produzir frutos venenosos”. Certo peixe fluvial atende (ou devia atender) por mata-gato, como se pulasse d’água para caçar felinos por aí, ou se estes mergulhassem com intenção de ajustar contas com ele. Em Santa Catarina, o vento de inverno que sopra lá dos Andes é recebido com a exclamação: “Chegou o mata-baiano”.

Já não se usa, mas usou-se muito um processo de secar a tinta em cartas e documentos quaisquer: botar por cima um papel grosso, chupão, que se chamava mata-borrão e matava mesmo, sugando o sangue azul da vítima, qual vampiro de escritório.

A carreta necessita de correia de couro que una seu eixo ao leito. O nome que se arranjou para identificá-la, com sadismo, é mata-boi. Mata-cachorro não é só planta flacurtiácea, que acumula o título de mata-calado. É também alcunha de soldado de polícia estadual, e do pobre-diabo que, no circo, estende o tapete e prepara o picadeiro para a função.

Matar charadas constitui motivo de orgulho intelectual para o matador. Há um matador profissional, remunerado pelos cofres públicos: o mata-mosquito, que pouca gente conhece como guarda sanitário. Mata-junta? É a fasquia usada para vedar juntas entre tábuas. O sujeito vulgarmente conhecido como chato, ao repetir a mesma cantilena, “mata o bicho do ouvido”. Certa espécie de algodoeiro é mata-mineiro, certa árvore é matamatá, ninguém no interior ignora o que seja mata-burro, mata-cobra tanto é marimbondo como porrete e formiga. Ferida em lombo de animal chama-se matadura. Nosso admirável dedo polegar, só lhe reconhecem uma prestança: a de mata-piolhos.

Mandioca mata-negro. Peixe matante. Vegetal mata-olho. Mata-pulga, planta de que se fazem vassouras. Mata-rato, cigarro ordinário. Enfeites e atavios, meios especiais para atingir certos fins, são matadores. “Ela veio com todos os matadores” provoca admiração e êxtase. “Eunice com seus olhos matadores”, decassílabo de vítima jubilosa.

Se a linguagem espelha o homem, e se o homem adorna a linguagem com tais subpensamentos de matar, não admira que os atos de banditismo, a explosão intencional de aviões, o fuzilamento de reféns, o bombardeio aéreo de alvos residenciais, os pogroms, o napalm, as bombas A e H, a variada tragédia dos dias modernos se revele como afirmação cotidiana do lado perverso do ser humano. Admira é que existam a pesquisa de antibióticos, Cruz Vermelha Internacional, Mozart, o amor.

Carlos Drummond de Andrade, "De notícias e não notícias faz-se a crônica"

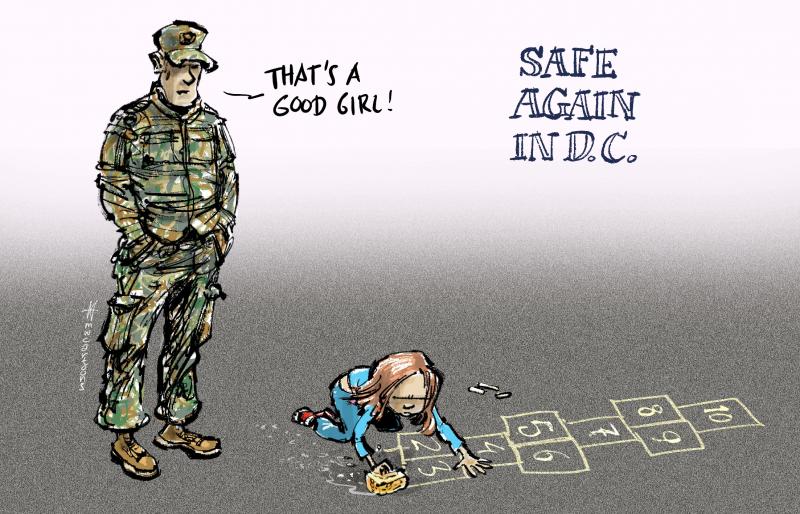

'Isto só vai lá com um militar em cada esquina'

Afinal funciona? A mobilização da Guarda Nacional de vários estados republicanos para Washington D.C., a capital norte-americana, foi decretada em agosto pela Administração Trump para responder a uma emergência de criminalidade que as autoridades locais, baseando-se em estatísticas oficiais, desmentiram. Surpreende por isso os próprios democratas que a prefeita da cidade, Muriel Bowser, tenha ordenado e prolongado nesta semana, e sem data limite, a colaboração das autoridades locais com as forças federais, sublinhando que “o crime violento no Distrito decresceu nitidamente”.

E se funciona, poderão as forças militares assumir um papel recorrente de policiamento? O New York Times questiona, repetindo uma das linhas de ataque do Partido Democrata perante a mobilização de tropas e de agentes federais para territórios por si geridos (a intervenção em Washington D.C. segue-se à de Los Angeles) se não deviam ser os estados republicanos os principais interessados no recurso às Forças Armadas para o combate ao crime.

Entre as dez cidades mais inseguras dos Estados Unidos, segundo um ranking do US News & World Report, seis estão em estados governados pelo Partido Republicano: Memphis como líder nacional do índice, no Tennessee; St. Louis no Missouri; Alexandria, Nova Orleães e Monroe na Luisiana; e Cleveland no Ohio.

Nashville, também no Tennessee; Kansas City e Springfield, também no Missouri; Houston no Texas ou Salt Lake City no Utah, já fora do top 10, são outras cidades em estados republicanos com níveis de crime violento superiores ao de Washington, nota o NYT. Na semana passada, os jornalistas perguntaram a Donald Trump se estaria disposto a enviar tropas para estados do seu partido que enfrentam elevados índices de criminalidade. “Claro, mas não há muitas”, disse. Os dados desmentem-no.

Ao invés, e após Washington e Los Angeles, Trump mantém na mira Baltimore, no Maryland democrata, e sobretudo Chicago, no Illinois azul, apesar da objeção das autoridades estaduais e locais (com nota para a excepção aparente do chefe da polícia desta última cidade, que admite cooperar com uma eventual intervenção federal). A sujeição de cidades e estados geridos pela oposição a ações militares mediáticas parece ser, mais do que a segurança pública, o objetivo do Partido Republicano. De outro modo, sublinha o NYT, o governador republicano do Tennessee, Bill Lee, teria mobilizado a Guarda Nacional para a cidade mais violenta do país, que fica no seu próprio estado. Não o fez, mas enviou tropas para D.C..

A justiça, porém, é novamente um obstáculo para os planos de Trump e dos republicanos. Na terça-feira, o juiz federal Charles Breyer, de São Francisco, declarou que a mobilização da Guarda Nacional para Los Angeles tinha sido ilegal, ordenando a desmobilização imediata dos cerca de 300 soldados ainda em missão (foram inicialmente enviados 4000, mais 700 fuzileiros das forças regulares), ou o seu destacamento para as funções que a lei lhes permite efetivamente desempenhar.

No centro da questão legal, a lei Posse Comitatus, que limita o que as forças militares podem fazer dentro das fronteiras norte-americanas. Não podem, como o juiz Breyer sublinhou, exercer funções de policiamento ou proceder à detenção de civis, salvo circunstâncias muito concretas. Essas excepções são a proteção de agentes e bens federais, a justificação oficialmente apresentada pela Administração Trump para enviar tropas para Los Angeles, mas que é contestada pelo magistrado, que descreveu a mobilização como um “esforço sistemático para utilizar as Forças Armadas em funções de policiamento de segurança pública” e, consequentemente, “uma grave violação da lei Posse Comitatus”.

O veredicto proferido por Breyer proíbe expressamente a participação dos militares, em toda a Califórnia, em “detenções, apreensões, buscas, patrulhas de segurança, patrulhas de trânsito, controle de multidões, controle antimotim, recolha de provas, interrogatórios”, ou a sua acção como informadores das autoridades. Em suma, tarefas que estão reservadas, por lei, à polícia civil.

Apesar de a decisão judicial se cingir à Califórnia, e de ser passível de recurso, é agora mais provável que os tribunais levantem entraves semelhantes às intervenções militares que se adivinham em Chicago e Baltimore. Em relação ao Distrito de Columbia, e porque não se trata de um estado, o Governo federal dispõe de um poder legal alargado para prolongar a presença das tropas na rua (eis, no fundo, parte da explicação para a capitulação da prefeita Bowser). Em todo o caso, o estrito cumprimento da lei e a sua interpretação rigorosa não têm sido preocupações da Administração Trump.

Uma fotografia recente da Associated Press exibia um grupo de militares fardados a caminhar em frente à sede do Departamento do Trabalho, em Washington. Na fachada do edifício, um retrato colossal de Trump, de rosto cerrado, e a inscrição “trabalhadores americanos PRIMEIRO”. Quem passasse à distância poderia ser desculpado por pensar que era Trump que estava primeiro. Quem acordasse de um longo coma, ou quem tivesse estado completamente distraído durante alguns anos, poderia também pensar que estaria a assistir a alguma encenação megalómana de uma peça de sátira política.

Ray Dalio, um influente multimilionário gestor de fundos, recorreu esta semana ao Financial Times (para romper um relativo silêncio em Wall Street e apontar paralelos entre a situação atual e os anos 30 do século passado, com especial foco no intervencionismo econômico e nacionalista de Trump. Nyhan, politólogo na Universidade de Dartmouth, declarou num podcast da The New Republic que a América se aproxima cada vez mais de um regime de perfil autoritário e com elementos fascistas.

Na Foreign Affairs, Daniel Ziblatt, co-autor do livro “Como as Democracias Morrem”, pede que estudemos o fim da Alemanha de Weimar e a ascensão de Adolf Hitler para recordarmos o risco do abandono das linhas vermelhas. Não escreve uma única vez o nome de Trump, mas o artigo lê-se como um enésimo apelo contra a capitulação da oposição democrata e dos elementos moderados do próprio Partido Republicano:

“A democracia raramente morre num momento apenas. É desgastada através da abdicação: racionalizações e compromissos quando aqueles que têm poder e influência dizem a si mesmos que ceder um bocadinho os protegerá, ou que encontrar terreno comum com um disruptor é mais prático do que fazer-lhe frente. Essa é a lição duradoura de Weimar: o extremismo nunca triunfa sozinho. Vence porque os outros o permitem – por causa da sua ambição, por causa do seu medo, ou porque calculam mal os riscos das pequenas concessões. No final, os que empoderam os autocratas acabam frequentemente por perder não só a democracia, como também a influência que um dia tentaram preservar.”

Na sua excelente newsletter Doomsday Scenario, Garrett Graff, jornalista e escritor, considera que os EUA já tropeçaram para lá “da beira do precipício para o autoritarismo e fascismo”, e que resta agora descobrir se lá no fundo está “‘apenas’ a Hungria” ou um “Reich Americano”.

Graff ,tal como Brendan Nyhan, aponta a crescente militarização das ruas norte-americanas como mais um sinal da rapidez com que os EUA se deslocam agora no referido espectro, para cada vez mais longe do seu polo democrático.

Na rede social Bluesky, Brendan Nyhan notava a resistência, dentro e fora dos EUA, à ideia de que o país entrou já em terreno autoritário. Os norte-americanos, e todos os que não têm já memória de uma ditadura, imaginam o autoritarismo de forma excessivamente caricatural, como um cenário de permanente terror sob céus negros e fardas pretas, como nos filmes sobre o Holocausto, e essa imagem é incompatível com aquilo a que assistem no quotidiano. A vida, afinal, continua: há trabalho e contas por pagar, há momentos de prazer, há outro mundo para lá das notícias e fora das redes sociais.

Nyhan e outros que estudaram ou viveram o autoritarismo dizem que este também pode assumir essa aparência de normalidade. Há rotina, há lazer. A diferença está no militar em cada esquina.

E se funciona, poderão as forças militares assumir um papel recorrente de policiamento? O New York Times questiona, repetindo uma das linhas de ataque do Partido Democrata perante a mobilização de tropas e de agentes federais para territórios por si geridos (a intervenção em Washington D.C. segue-se à de Los Angeles) se não deviam ser os estados republicanos os principais interessados no recurso às Forças Armadas para o combate ao crime.

Entre as dez cidades mais inseguras dos Estados Unidos, segundo um ranking do US News & World Report, seis estão em estados governados pelo Partido Republicano: Memphis como líder nacional do índice, no Tennessee; St. Louis no Missouri; Alexandria, Nova Orleães e Monroe na Luisiana; e Cleveland no Ohio.

Nashville, também no Tennessee; Kansas City e Springfield, também no Missouri; Houston no Texas ou Salt Lake City no Utah, já fora do top 10, são outras cidades em estados republicanos com níveis de crime violento superiores ao de Washington, nota o NYT. Na semana passada, os jornalistas perguntaram a Donald Trump se estaria disposto a enviar tropas para estados do seu partido que enfrentam elevados índices de criminalidade. “Claro, mas não há muitas”, disse. Os dados desmentem-no.

Ao invés, e após Washington e Los Angeles, Trump mantém na mira Baltimore, no Maryland democrata, e sobretudo Chicago, no Illinois azul, apesar da objeção das autoridades estaduais e locais (com nota para a excepção aparente do chefe da polícia desta última cidade, que admite cooperar com uma eventual intervenção federal). A sujeição de cidades e estados geridos pela oposição a ações militares mediáticas parece ser, mais do que a segurança pública, o objetivo do Partido Republicano. De outro modo, sublinha o NYT, o governador republicano do Tennessee, Bill Lee, teria mobilizado a Guarda Nacional para a cidade mais violenta do país, que fica no seu próprio estado. Não o fez, mas enviou tropas para D.C..

A justiça, porém, é novamente um obstáculo para os planos de Trump e dos republicanos. Na terça-feira, o juiz federal Charles Breyer, de São Francisco, declarou que a mobilização da Guarda Nacional para Los Angeles tinha sido ilegal, ordenando a desmobilização imediata dos cerca de 300 soldados ainda em missão (foram inicialmente enviados 4000, mais 700 fuzileiros das forças regulares), ou o seu destacamento para as funções que a lei lhes permite efetivamente desempenhar.

No centro da questão legal, a lei Posse Comitatus, que limita o que as forças militares podem fazer dentro das fronteiras norte-americanas. Não podem, como o juiz Breyer sublinhou, exercer funções de policiamento ou proceder à detenção de civis, salvo circunstâncias muito concretas. Essas excepções são a proteção de agentes e bens federais, a justificação oficialmente apresentada pela Administração Trump para enviar tropas para Los Angeles, mas que é contestada pelo magistrado, que descreveu a mobilização como um “esforço sistemático para utilizar as Forças Armadas em funções de policiamento de segurança pública” e, consequentemente, “uma grave violação da lei Posse Comitatus”.

O veredicto proferido por Breyer proíbe expressamente a participação dos militares, em toda a Califórnia, em “detenções, apreensões, buscas, patrulhas de segurança, patrulhas de trânsito, controle de multidões, controle antimotim, recolha de provas, interrogatórios”, ou a sua acção como informadores das autoridades. Em suma, tarefas que estão reservadas, por lei, à polícia civil.

Apesar de a decisão judicial se cingir à Califórnia, e de ser passível de recurso, é agora mais provável que os tribunais levantem entraves semelhantes às intervenções militares que se adivinham em Chicago e Baltimore. Em relação ao Distrito de Columbia, e porque não se trata de um estado, o Governo federal dispõe de um poder legal alargado para prolongar a presença das tropas na rua (eis, no fundo, parte da explicação para a capitulação da prefeita Bowser). Em todo o caso, o estrito cumprimento da lei e a sua interpretação rigorosa não têm sido preocupações da Administração Trump.

Uma fotografia recente da Associated Press exibia um grupo de militares fardados a caminhar em frente à sede do Departamento do Trabalho, em Washington. Na fachada do edifício, um retrato colossal de Trump, de rosto cerrado, e a inscrição “trabalhadores americanos PRIMEIRO”. Quem passasse à distância poderia ser desculpado por pensar que era Trump que estava primeiro. Quem acordasse de um longo coma, ou quem tivesse estado completamente distraído durante alguns anos, poderia também pensar que estaria a assistir a alguma encenação megalómana de uma peça de sátira política.

Ray Dalio, um influente multimilionário gestor de fundos, recorreu esta semana ao Financial Times (para romper um relativo silêncio em Wall Street e apontar paralelos entre a situação atual e os anos 30 do século passado, com especial foco no intervencionismo econômico e nacionalista de Trump. Nyhan, politólogo na Universidade de Dartmouth, declarou num podcast da The New Republic que a América se aproxima cada vez mais de um regime de perfil autoritário e com elementos fascistas.

Na Foreign Affairs, Daniel Ziblatt, co-autor do livro “Como as Democracias Morrem”, pede que estudemos o fim da Alemanha de Weimar e a ascensão de Adolf Hitler para recordarmos o risco do abandono das linhas vermelhas. Não escreve uma única vez o nome de Trump, mas o artigo lê-se como um enésimo apelo contra a capitulação da oposição democrata e dos elementos moderados do próprio Partido Republicano:

“A democracia raramente morre num momento apenas. É desgastada através da abdicação: racionalizações e compromissos quando aqueles que têm poder e influência dizem a si mesmos que ceder um bocadinho os protegerá, ou que encontrar terreno comum com um disruptor é mais prático do que fazer-lhe frente. Essa é a lição duradoura de Weimar: o extremismo nunca triunfa sozinho. Vence porque os outros o permitem – por causa da sua ambição, por causa do seu medo, ou porque calculam mal os riscos das pequenas concessões. No final, os que empoderam os autocratas acabam frequentemente por perder não só a democracia, como também a influência que um dia tentaram preservar.”

Na sua excelente newsletter Doomsday Scenario, Garrett Graff, jornalista e escritor, considera que os EUA já tropeçaram para lá “da beira do precipício para o autoritarismo e fascismo”, e que resta agora descobrir se lá no fundo está “‘apenas’ a Hungria” ou um “Reich Americano”.

Graff ,tal como Brendan Nyhan, aponta a crescente militarização das ruas norte-americanas como mais um sinal da rapidez com que os EUA se deslocam agora no referido espectro, para cada vez mais longe do seu polo democrático.

Na rede social Bluesky, Brendan Nyhan notava a resistência, dentro e fora dos EUA, à ideia de que o país entrou já em terreno autoritário. Os norte-americanos, e todos os que não têm já memória de uma ditadura, imaginam o autoritarismo de forma excessivamente caricatural, como um cenário de permanente terror sob céus negros e fardas pretas, como nos filmes sobre o Holocausto, e essa imagem é incompatível com aquilo a que assistem no quotidiano. A vida, afinal, continua: há trabalho e contas por pagar, há momentos de prazer, há outro mundo para lá das notícias e fora das redes sociais.

Nyhan e outros que estudaram ou viveram o autoritarismo dizem que este também pode assumir essa aparência de normalidade. Há rotina, há lazer. A diferença está no militar em cada esquina.

Se questo è un Uomo (que ri)?

– Oh, você não pode se safar disso. Somos todos loucos por aqui. Eu sou louco. Você é louca.

– Como você sabe que eu sou louca?

– Deve ser, ou não estaria aqui.

Lewis Carroll

Na sexta-feira, 22 de agosto de 2025, no metrô a caminho da Mostra Mundo Árabe de Cinema no CCBB, um rapaz meio maluquinho perguntou o significado do meu barrete nigeriano, se era algo místico – respondi que eu era bruxo. Ele então perguntou se eu era de umbanda, onde era o meu terreiro e se eu morava na zona leste (estávamos na linha vermelha, no sentido Itaquera) – eu disse que era Xangô e que morava na lua. Aí ele perguntou se eu era louco.

Tubby, o personagem central do romance Terapia, de David Lodge, produzia roteiros para uma série de televisão que alegrava todos os ingleses – mas ele mesmo era todo encafifado, vivia mergulhado em crises existenciais e sujeitava-se a todo tipo de tratamentos alternativos, sem sucesso. Contou para a sua psicóloga que ficou angustiado, sofreu muito vendo um mendigo todo esfarrapado, deitado na calçada à entrada da biblioteca central. A psicóloga perguntou se o mendigo parecia estar sofrendo e ele respondeu, “não, ele parecia feliz”.

Em Roger Rabbit, de Robert Zemeckis, o enciumado amante humano pergunta para a Jessica o que ela viu naquele coelho, e ela diz que Roger, batendo palminhas, fazia ela rir. No filme que fui assistir no CCBB, Obrigado por escolher o nosso banco, de Laila Abbas, filmado e passado em Ramallah, uma das personagens centrais pergunta para o marido o que a amante dele tem que ela não tem, e ele responde, “ela ri”. Todos os personagens da excelente sátira são cidadãos de classe média alta, vivendo em luxuosos apartamentos uma vida tão fútil como em qualquer cidade do ocidente – bancos com layout impecável, contas correntes milionárias, automóveis sofisticados, esteticistas cuidando da autoestima de privilegiados clientes, relações extraconjugais, problemas dos pais com filhos adolescentes etc. A carnificina em curso na Palestina só aparece marginalmente, como quando a mulher “que não ri” pergunta ao irmão se ela teria que esperar que a situação palestina fosse resolvida para poder se divorciar do marido infiel que maltratava o filho rebelde.

No documentário catastrófico e surrealista que eu havia assistido no CCBB na véspera, Xoftex, de Noaz Deshe, palestinos vivem num campo de refugiados na Grécia, aguardando receberem asilo. Os dois filmes foram lançados em 2024, em plena ofensiva do exército “de defesa” israelense na Palestina e parecem se referir a lugares e tempos muito distantes um do outro. Custa a crer que as cenas de Laila Abbas foram tomadas em Ramallah, capital administrativa da Cisjordânia, 10 quilômetros de distância de Jerusalém, ocupada ilegalmente por Israel.

Ao final da Primeira Guerra Mundial, os judeus representavam apenas 8% da população da Palestina histórica. Com o fim do Império Otomano, o início do Mandato Britânico e a restrição à imigração para os Estados Unidos, a entrada de judeus na Palestina foi estimulada. Mas a situação agravou-se com a ascensão dos nazistas ao poder na Alemanha em 1933 e principalmente a partir de 1935, com as Leis de Nuremberg, que declararam os judeus cidadãos de segunda categoria. A palavra de ordem nazista era “Juden raus! Auf nach Palastina!”, (“Judeus Fora! Fora para a Palestina!”).

O afluxo dos judeus alemães provocou a revolta palestina de 1936-1939; após a Segunda Guerra Mundial, os judeus sobreviventes foram autorizados pelas Nações Unidas a invadir o território palestino; em 1967, os israelenses passaram a assentar colônias na Faixa de Gaza e na Cisjordânia; depois do massacre de Sabra e Chatila de 1982, Primo Levi declarou que “Israel foi um erro em termos históricos”; e a ocupação segue num crescente até a presente data. A violência sionista contra população civil pode ser vivenciada no documentário de 2010, Cinco câmeras quebradas, de Emad Burnat, muito anterior à escalada iniciada em 7 de outubro de 2023.

Na quinta-feira, ao sair do cinema, parecia que eu ainda não tinha saído do filme. O calçadão do centro de São Paulo estava todo esburacado, cercado e com passagens interrompidas. Quando atingi o Viaduto do Chá, a iluminação do Teatro Municipal e do prédio da Light, até por conta da minha vista cansada, conferia um aspecto surrealista a São Paulo, reforçando o clima de Xoftex. Instituições filantrópicas forneciam alimentos para pessoas carentes que formavam imensas filas ao lado do teatro iluminado como um bolo de noiva.

Na sexta-feira de noite, na saída do cinema, os arredores da Barão de Itapetininga estavam em festa, antecipando a primavera, depois de um longo período de baixas temperaturas em São Paulo. A Rua Dom José de Barros estava intransitável – uma multidão, mesas na calçada, música em alto som, pessoas dançando, cerveja, churrasquinho de gato etc. – o povo na rua, uma alegria contagiante.

Palestinos refugiados, filas de pessoas em busca de comida na capital da América Latina, classe média endinheirada em Ramallah, a violência sionista contra a população civil, o povo em festa no centro de São Paulo, o Brasil que corre o risco de se transformar em bucha de canhão na guerra entre os Estados Unidos e a China – no chuveiro, lavando a minha cabeça cheia de problemas, fico pensando nos braços e nas pernas que levantam voo durante os treinos de boxe e outras técnicas de autodefesa, que me cercam enquanto pratico, com os olhos cheios de esperança, yoga no Parque Augusta.

Samuel Kilsztajn

Tubby, o personagem central do romance Terapia, de David Lodge, produzia roteiros para uma série de televisão que alegrava todos os ingleses – mas ele mesmo era todo encafifado, vivia mergulhado em crises existenciais e sujeitava-se a todo tipo de tratamentos alternativos, sem sucesso. Contou para a sua psicóloga que ficou angustiado, sofreu muito vendo um mendigo todo esfarrapado, deitado na calçada à entrada da biblioteca central. A psicóloga perguntou se o mendigo parecia estar sofrendo e ele respondeu, “não, ele parecia feliz”.

Em Roger Rabbit, de Robert Zemeckis, o enciumado amante humano pergunta para a Jessica o que ela viu naquele coelho, e ela diz que Roger, batendo palminhas, fazia ela rir. No filme que fui assistir no CCBB, Obrigado por escolher o nosso banco, de Laila Abbas, filmado e passado em Ramallah, uma das personagens centrais pergunta para o marido o que a amante dele tem que ela não tem, e ele responde, “ela ri”. Todos os personagens da excelente sátira são cidadãos de classe média alta, vivendo em luxuosos apartamentos uma vida tão fútil como em qualquer cidade do ocidente – bancos com layout impecável, contas correntes milionárias, automóveis sofisticados, esteticistas cuidando da autoestima de privilegiados clientes, relações extraconjugais, problemas dos pais com filhos adolescentes etc. A carnificina em curso na Palestina só aparece marginalmente, como quando a mulher “que não ri” pergunta ao irmão se ela teria que esperar que a situação palestina fosse resolvida para poder se divorciar do marido infiel que maltratava o filho rebelde.

No documentário catastrófico e surrealista que eu havia assistido no CCBB na véspera, Xoftex, de Noaz Deshe, palestinos vivem num campo de refugiados na Grécia, aguardando receberem asilo. Os dois filmes foram lançados em 2024, em plena ofensiva do exército “de defesa” israelense na Palestina e parecem se referir a lugares e tempos muito distantes um do outro. Custa a crer que as cenas de Laila Abbas foram tomadas em Ramallah, capital administrativa da Cisjordânia, 10 quilômetros de distância de Jerusalém, ocupada ilegalmente por Israel.

Ao final da Primeira Guerra Mundial, os judeus representavam apenas 8% da população da Palestina histórica. Com o fim do Império Otomano, o início do Mandato Britânico e a restrição à imigração para os Estados Unidos, a entrada de judeus na Palestina foi estimulada. Mas a situação agravou-se com a ascensão dos nazistas ao poder na Alemanha em 1933 e principalmente a partir de 1935, com as Leis de Nuremberg, que declararam os judeus cidadãos de segunda categoria. A palavra de ordem nazista era “Juden raus! Auf nach Palastina!”, (“Judeus Fora! Fora para a Palestina!”).

O afluxo dos judeus alemães provocou a revolta palestina de 1936-1939; após a Segunda Guerra Mundial, os judeus sobreviventes foram autorizados pelas Nações Unidas a invadir o território palestino; em 1967, os israelenses passaram a assentar colônias na Faixa de Gaza e na Cisjordânia; depois do massacre de Sabra e Chatila de 1982, Primo Levi declarou que “Israel foi um erro em termos históricos”; e a ocupação segue num crescente até a presente data. A violência sionista contra população civil pode ser vivenciada no documentário de 2010, Cinco câmeras quebradas, de Emad Burnat, muito anterior à escalada iniciada em 7 de outubro de 2023.

Na quinta-feira, ao sair do cinema, parecia que eu ainda não tinha saído do filme. O calçadão do centro de São Paulo estava todo esburacado, cercado e com passagens interrompidas. Quando atingi o Viaduto do Chá, a iluminação do Teatro Municipal e do prédio da Light, até por conta da minha vista cansada, conferia um aspecto surrealista a São Paulo, reforçando o clima de Xoftex. Instituições filantrópicas forneciam alimentos para pessoas carentes que formavam imensas filas ao lado do teatro iluminado como um bolo de noiva.

Na sexta-feira de noite, na saída do cinema, os arredores da Barão de Itapetininga estavam em festa, antecipando a primavera, depois de um longo período de baixas temperaturas em São Paulo. A Rua Dom José de Barros estava intransitável – uma multidão, mesas na calçada, música em alto som, pessoas dançando, cerveja, churrasquinho de gato etc. – o povo na rua, uma alegria contagiante.

Palestinos refugiados, filas de pessoas em busca de comida na capital da América Latina, classe média endinheirada em Ramallah, a violência sionista contra a população civil, o povo em festa no centro de São Paulo, o Brasil que corre o risco de se transformar em bucha de canhão na guerra entre os Estados Unidos e a China – no chuveiro, lavando a minha cabeça cheia de problemas, fico pensando nos braços e nas pernas que levantam voo durante os treinos de boxe e outras técnicas de autodefesa, que me cercam enquanto pratico, com os olhos cheios de esperança, yoga no Parque Augusta.

Samuel Kilsztajn

Assinar:

Comentários (Atom)

_EDIT.jpg?itok=YBnZ5-OC)