domingo, 25 de maio de 2025

O mundo não está nem aí para o holocausto dos palestinos em Gaza

Holocausto quer dizer homicídio metódico de grande número de pessoas. Aconteceu diversas vezes ao longo da história e de vez em quando acontece em várias partes do mundo.

Durante a Segunda Guerra Mundial, o ditador nazista Adolf Hitler promoveu o mais famoso dos holocaustos – o de 6 milhões de judeus, ciganos, pessoas com deficiência física e outros minorias.

Agora é o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que faz o mesmo com os palestinos na Faixa de Gaza. Os judeus foram queimados em câmaras de gás de campos de concentração.

Tempestades de fogo provocadas por tanques, drones e aviões de Israel queimam e matam milhares de palestinos que não têm para onde fugir. Israel também os mata de fome por falta do que comer.

Gaza virou um grande campo de concentração e de extermínio. Israel dá-se ao luxo de deslocar os palestinos ora para um lado da faixa, ora para o outro. Uma vez reunidos, fica mais fácil eliminá-los.

Lula foi um dos primeiros chefes de Estado, senão o único à época, a usar a palavra “genocídio” para condenar o que está em curso no Oriente Médio. Foi duramente criticado por isso.

Mas é de genocídio (extermínio deliberado, parcial ou total, de uma comunidade, grupo étnico, racial ou religioso) que se trata. As potências aliadas ignoraram o holocausto dos judeus.

Não por desconhecê-lo, mas para não atrapalhar seus planos de guerra. Hoje, as potências que derrotaram o nazismo não podem dizer que ignoram o holocausto dos palestinos.

A reação, delas, porém, limita-se a notas de protesto e a aprovação de moções no Conselho de Segurança da ONU que acabam vetadas pelos Estados Unidos, aliado incondicional de Israel.

O mundo ocidental impõe sanções à Rússia desde que ela invadiu a Ucrânia há três anos. Não impõe a Israel, seja por afinidade ideológica, seja por interesses econômicos. Portanto…

Morram quantos palestinos tenham que morrer. E quanto mais morrerem, melhor para Israel que ampliará seu território. A Rússia é execrada por fazer o mesmo – Israel, não, está livre para matar.

Anteontem, por sinal, um ataque aéreo israelense em Gaza atingiu a casa de uma médica, matando nove de seus 10 filhos enquanto ela estava de plantão em um hospital.

Alaa al-Najjar, especialista em pediatria do hospital al-Tahrir, no complexo médico Nasser, atendia vítimas dos ataques israelenses quando recebeu os corpos carbonizados de nove de seus 10 filhos.

O mais velho tinha 12 anos. O que ainda vive foi gravemente ferido, assim como seu pai que também é médico. O Exército de Israel diz que a casa deles estava numa área sujeita a bombardeios.

Não há em Gaza área a salvo de bombardeios, a não ser aquelas sob ocupação de Israel. No início da guerra, Israel acusou o Grupo Hamas de usar palestinos como escudos humanos.

Está mais do que provado que Israel usa palestinos como escudos humanos. Eles são obrigados a se vestir como soldados de Israel e a entrar em prédios e túneis onde possa haver explosivos.

Repetem a tarefa quantas vezes for necessário. Os que sobrevivem são libertados pelos relevantes serviços prestados a Israel.

Durante a Segunda Guerra Mundial, o ditador nazista Adolf Hitler promoveu o mais famoso dos holocaustos – o de 6 milhões de judeus, ciganos, pessoas com deficiência física e outros minorias.

Agora é o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que faz o mesmo com os palestinos na Faixa de Gaza. Os judeus foram queimados em câmaras de gás de campos de concentração.

Tempestades de fogo provocadas por tanques, drones e aviões de Israel queimam e matam milhares de palestinos que não têm para onde fugir. Israel também os mata de fome por falta do que comer.

Gaza virou um grande campo de concentração e de extermínio. Israel dá-se ao luxo de deslocar os palestinos ora para um lado da faixa, ora para o outro. Uma vez reunidos, fica mais fácil eliminá-los.

Lula foi um dos primeiros chefes de Estado, senão o único à época, a usar a palavra “genocídio” para condenar o que está em curso no Oriente Médio. Foi duramente criticado por isso.

Mas é de genocídio (extermínio deliberado, parcial ou total, de uma comunidade, grupo étnico, racial ou religioso) que se trata. As potências aliadas ignoraram o holocausto dos judeus.

Não por desconhecê-lo, mas para não atrapalhar seus planos de guerra. Hoje, as potências que derrotaram o nazismo não podem dizer que ignoram o holocausto dos palestinos.

A reação, delas, porém, limita-se a notas de protesto e a aprovação de moções no Conselho de Segurança da ONU que acabam vetadas pelos Estados Unidos, aliado incondicional de Israel.

O mundo ocidental impõe sanções à Rússia desde que ela invadiu a Ucrânia há três anos. Não impõe a Israel, seja por afinidade ideológica, seja por interesses econômicos. Portanto…

Morram quantos palestinos tenham que morrer. E quanto mais morrerem, melhor para Israel que ampliará seu território. A Rússia é execrada por fazer o mesmo – Israel, não, está livre para matar.

Anteontem, por sinal, um ataque aéreo israelense em Gaza atingiu a casa de uma médica, matando nove de seus 10 filhos enquanto ela estava de plantão em um hospital.

Alaa al-Najjar, especialista em pediatria do hospital al-Tahrir, no complexo médico Nasser, atendia vítimas dos ataques israelenses quando recebeu os corpos carbonizados de nove de seus 10 filhos.

O mais velho tinha 12 anos. O que ainda vive foi gravemente ferido, assim como seu pai que também é médico. O Exército de Israel diz que a casa deles estava numa área sujeita a bombardeios.

Não há em Gaza área a salvo de bombardeios, a não ser aquelas sob ocupação de Israel. No início da guerra, Israel acusou o Grupo Hamas de usar palestinos como escudos humanos.

Está mais do que provado que Israel usa palestinos como escudos humanos. Eles são obrigados a se vestir como soldados de Israel e a entrar em prédios e túneis onde possa haver explosivos.

Repetem a tarefa quantas vezes for necessário. Os que sobrevivem são libertados pelos relevantes serviços prestados a Israel.

Tempo paroxístico de monstros

Num dos episódios da série distópica "Black Mirror", soldados são programados por um chip cerebral para alterar a apreensão da realidade: olhando para pessoas comuns, supostamente inimigas, enxergam monstros. Ou seja, seres anômalos, fora dos parâmetros normais. "Monstrum", na Antiguidade, era o sinal dado aos homens pelos deuses de que uma coisa terrível estava para acontecer.

A palavra latina tem a mesma origem de "mostrar", mas acabou desviando-se da ideia de tornar algo visível para designar disformidades reais ou imaginárias, como Drácula e Frankenstein. Em termos de comportamento, costuma-se atribuir monstruosidade a figuras como Hitler, Stalin, Pol Pot, Bokassa, Pinochet e uma esteira de bárbaros nessa linha.

Assim é que, de repente, naqueles em que se confiou pelo voto a representação da normalidade social, se observa a chocante mutação que "monstra" o sadismo da mortificação dos outros e o masoquismo primordial do gozo, confirmatório de que o êxtase está no cúmulo do horror. Disso dão prova histórica o fascismo, o nazismo e seus sucedâneos dentro e fora das ditaduras.

A noção de "cúmulo" é um passo explicativo para esse conjunto de atos incompatíveis com regras inteligíveis e tornados equivalentes a fatos de natureza. O sujeito considerado monstruoso perde a qualidade de homem, deslocado para o enigma insondável da "natureza humana". Essa é a base aproximativa para a elucidação de condutas que violentam os corpos da civilidade, como a tortura ou a morte programada de outro.

Entre nós, uma arqueologia recente do fenômeno teratológico poderia traçar uma linha de continuidade entre um general-presidente (Geisel, "esse negócio de matar é uma barbaridade, mas tem que ser feito"), um torturador-mor (Ustra, único condenado por esse crime) e um ex-presidente, Bolsonaro, para quem "o erro da ditadura foi torturar e não matar", pois "deveria ter matado 30 mil brasileiros". Agora revela o policial Wladimir Soares, preso por participação na trama golpista de 8/1: "iríamos matar meio mundo de gente". Nessa relação direta do Estado com a morte, monstruosidade visceral, transparece a cena mais primitiva da política: o bolsonarismo, fenômeno transicional entre a cirúrgica costura de um corpo frankensteiniano e um monstrengo ativo na arena partidária.

Num país feito refém de atroz ignorância cívica, cabe remontar ao sentido originário de "monstrum" para ponderar não só os sinais, mas as evidências de formas paroxísticas, voltadas para a destruição e o caos. A ideia de vida como "uma história contada por um idiota, cheia de som e de fúria, sem sentido algum" ("MacBeth", Shakespeare) abre-se às apropriações políticas da extrema direita e, claro, à monstruosidade como lugar de fala neofascista. Idiotas, programados para enxergar apenas inimigos, os soldados de "Black Mirror" não conseguem ver a si mesmos. Eles, sim, os verdadeiros monstros dos outros.

Muniz Sodré

A palavra latina tem a mesma origem de "mostrar", mas acabou desviando-se da ideia de tornar algo visível para designar disformidades reais ou imaginárias, como Drácula e Frankenstein. Em termos de comportamento, costuma-se atribuir monstruosidade a figuras como Hitler, Stalin, Pol Pot, Bokassa, Pinochet e uma esteira de bárbaros nessa linha.

O que numa entidade dessas aterroriza o senso comum não é o medo do desconhecido, mas do conhecido que se desconhece, isto é, de uma familiaridade que inquieta o olhar, o "Unheimlich", como Freud designou o fenômeno desse estranho reconhecimento. A categoria engloba visões inexplicáveis, mas mutações de ordem moral em figuras do poder.

Assim é que, de repente, naqueles em que se confiou pelo voto a representação da normalidade social, se observa a chocante mutação que "monstra" o sadismo da mortificação dos outros e o masoquismo primordial do gozo, confirmatório de que o êxtase está no cúmulo do horror. Disso dão prova histórica o fascismo, o nazismo e seus sucedâneos dentro e fora das ditaduras.

A noção de "cúmulo" é um passo explicativo para esse conjunto de atos incompatíveis com regras inteligíveis e tornados equivalentes a fatos de natureza. O sujeito considerado monstruoso perde a qualidade de homem, deslocado para o enigma insondável da "natureza humana". Essa é a base aproximativa para a elucidação de condutas que violentam os corpos da civilidade, como a tortura ou a morte programada de outro.

Entre nós, uma arqueologia recente do fenômeno teratológico poderia traçar uma linha de continuidade entre um general-presidente (Geisel, "esse negócio de matar é uma barbaridade, mas tem que ser feito"), um torturador-mor (Ustra, único condenado por esse crime) e um ex-presidente, Bolsonaro, para quem "o erro da ditadura foi torturar e não matar", pois "deveria ter matado 30 mil brasileiros". Agora revela o policial Wladimir Soares, preso por participação na trama golpista de 8/1: "iríamos matar meio mundo de gente". Nessa relação direta do Estado com a morte, monstruosidade visceral, transparece a cena mais primitiva da política: o bolsonarismo, fenômeno transicional entre a cirúrgica costura de um corpo frankensteiniano e um monstrengo ativo na arena partidária.

Num país feito refém de atroz ignorância cívica, cabe remontar ao sentido originário de "monstrum" para ponderar não só os sinais, mas as evidências de formas paroxísticas, voltadas para a destruição e o caos. A ideia de vida como "uma história contada por um idiota, cheia de som e de fúria, sem sentido algum" ("MacBeth", Shakespeare) abre-se às apropriações políticas da extrema direita e, claro, à monstruosidade como lugar de fala neofascista. Idiotas, programados para enxergar apenas inimigos, os soldados de "Black Mirror" não conseguem ver a si mesmos. Eles, sim, os verdadeiros monstros dos outros.

Muniz Sodré

No banco dos réus, o autoritarismo

O pedido de anistia articulado pela oposição tem um significado mais profundo do que o perdão de crimes cometidos pelos réus. A sua aprovação seria o esquecimento da principal questão que está em jogo: quase o Brasil voltou ao autoritarismo, depois de ter se livrado há quatro décadas do regime militar. Simplesmente ficar sem qualquer punição ou abrandar demasiadamente as penas, será definir a tentativa de atentado contra a democracia e a efetiva intentona que ocorreu em 8 de janeiro de 2023 como episódios fortuitos, que não teriam chances de prosperar. A história do país diz o contrário, e a realidade atual não garante que estamos livres de novos golpismos.

Muitos dos que defendem a anistia, inclusive do ex-presidente Jair Bolsonaro, que era o verdadeiro chefe do golpismo, dizem que ela produziria a pacificação do país. Esse argumento não é novo. Ele também foi utilizado por aqueles que tentaram retirar à força o presidente Juscelino Kubitschek do poder e que foram, ao final, anistiados por JK. Qual foi o resultado dessa ação presidencial benevolente? Mudou positivamente o clima político do país?

Ao contrário, a tensão só aumentou nos anos seguintes, culminando com o golpe militar de 1964 e 20 anos de autoritarismo, ao custo da perda da liberdade de todos os brasileiros e do grande sofrimento dos que foram torturados, desapareceram ou morreram. A única paz alcançada foi a dos cemitérios. O mesmo Juscelino que tinha perdoado os golpistas que quiseram tirá-lo do poder foi cassado e depois morreu em condições muito estranhas - o mais provável é que ele e Jango tenham sido mortos por ação planejada meticulosamente pelo regime militar.

Modelos autoritários de poder dominaram a maior parte da história brasileira e a democracia é exceção. A construção de instituições democráticas desde 1985 foi - e continua sendo - uma tarefa hercúlea. Mesmo com todos os percalços, como dois impeachments, algumas crises políticas graves e um presidente declaradamente golpista, o Brasil fincou importantes bases democráticas que têm resistido. As mais destacadas são um sistema de votação eficiente e fidedigno, a alternância do poder com vários partidos tendo governado os três níveis de governo, a existência de controles federativos e dos outros Poderes federais sobre os presidentes da República, além da existência de uma imprensa e uma sociedade civil livres e com setores combativos.

Tais pilares democráticos foram fundamentais para o fracasso do golpismo bolsonarista. Mas eles sozinhos talvez não fossem suficientes para evitar a quebra da democracia. Três outros fatores foram essenciais na contenção do golpe. O primeiro, sem dúvida alguma, esteve vinculado à pressão internacional, tanto europeia como, principalmente, dos Estados Unidos. O presidente Biden agiu firmemente na defesa da democracia no Brasil e deveria, inclusive, ser homenageado pelos democratas brasileiros de forma mais efusiva.

Vale imaginar o que teria acontecido se o governante americano fosse Trump, aliado de Bolsonaro e líder da extrema direita com projetos autocráticos por todo o mundo. O resultado poderia ter sido outro, e hoje quem estaria pedindo anistia seriam membros do governo Lula, políticos que enfrentaram o bolsonarismo - como Doria e Eduardo Leite -, jornalistas, professores, padres, líderes de movimentos sociais, artistas e todos aqueles que tiveram uma participação na defesa da democracia durante os quatro anos sombrios da gestão bolsonarista. Será que esse grupo todo ficaria livre da prisão ou de algo pior? Haveria clemência da extrema direita brasileira com aqueles que não a seguissem caninamente? Mais do que isso: haveria processos judiciais acompanhados e criticados livremente?

Um segundo fator que atrapalhou o plano golpista foi a falta de convicção das lideranças militares quanto à proposta autocrática de Bolsonaro. É muito difícil avaliar o conjunto das Forças Armadas e mais ainda as diferenças entre Exército, Aeronáutica e Marinha. Obviamente que as instituições militares não foram completamente democratizadas no Brasil como nos países desenvolvidos. Mas a dúvida quanto ao retorno de uma ditadura e seus efeitos fez com que alguns comandantes, num tamanho necessário para enfraquecer o ímpeto autocrático, não embarcassem na aventura bolsonarista. Vendo tudo o que aconteceu, sobretudo a provável punição de militares da ativa e da reserva, há boas chances de que as lideranças militares do futuro tenham mais medo do canto da sereia do bolsonarismo e afins.

Atores centrais da economia não estimularam o golpe bolsonarista, sendo este um terceiro fator de contenção pouco comentado. Houve em 2022 um cenário oposto ao de 1964, quando a elite econômica apoiou de forma aberta e decisiva os planos de intervenção militar. Claro que houve agentes econômicos, especialmente de setores difusos do agro e dos serviços, que desejaram um golpe e deram dinheiro para a intentona bolsonarista de 8 de janeiro. Mas o sentimento de que o dia seguinte poderia ser caótico e levar à perda da estabilidade foi decisivo para que não houvesse um levante das elites pelo golpismo.

Parte dos fatores que seguraram o golpe bolsonarista ainda permanece, porém, há aspectos mais incertos e com possibilidade de gerar pressões antidemocráticas. Um deles é o retorno de Trump ao poder. Não se sabe ainda o quanto ele pressionará a favor de regimes autocráticos fora dos EUA, só que uma eleição apertada no Brasil - cenário mais provável com os dados atuais - poderia estimular, no mínimo, a crença da extrema direita e seus seguidores numa intervenção americana no processo político brasileiro. Pode até não ocorrer ou ser um fracasso, mas esse fator geraria uma enorme instabilidade.

Mais perigoso ainda é a construção de um clima de terror antidemocrático contra as instituições que estão julgando os golpistas, em particular o STF, sua Primeira Turma e o símbolo da resistência ao bolsonarismo, o ministro Alexandre de Moraes. Evidentemente que o julgamento de uma situação extrema como a que passou o Brasil pode levar a exageros na defesa da democracia - até o Tribunal de Nuremberg foi acusado disso. E de fato se poderia ao menos ter dividido a tarefa de comandante dos processos judiciais, para que uma figura única não fosse retratada como um “déspota”, um juiz “acima das instituições”.

Verdade ou não, ficou mais fácil criar essa simbologia porque um modelo mais colegiado, que protege mais a institucionalidade do STF, ocorreu numa medida muito menor do que deveria. Ressalte-se que esse comportamento não se restringe ao julgamento dos golpistas bolsonaristas e é um dos problemas estruturais do Supremo. Tal padrão vigorou em outros processos relevantes, como no Mensalão, embora em menor proporção. De todo modo, a narrativa da extrema direita costumeiramente toma a parte pelo todo, com suas falácias argumentativas, e esse caso se tornou um prato cheio para um projeto futuro de desestabilização da democracia.

A continuidade desse embate com o STF ocorrerá logo ali na esquina da eleição de 2026. Um dos principais motes bolsonaristas é eleger uma maioria no Senado para derrubar alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro está articulando esse movimento golpista antes de sua própria condenação. Essa é uma ameaça crível e gigantesca à democracia brasileira. Onde grupos políticos programaram a destituição de membros do Judiciário houve ou a quebra do regime democrático ou um enfraquecimento das instituições e o fortalecimento de lideranças personalistas pouco comprometidas com o Estado de Direito.

Destituir ministros do STF é claramente uma ameaça golpista com o intuito de mudar o jogo democrático nas duas situações em que ele poderá estar em 2027: se o lulismo vencer, será uma forma de desestabilizar a democracia e seu governo, preparando o terreno para derrubar o governante com um impeachment; se o bolsonarismo ganhar, será uma maneira de reduzir os controles institucionais sobre o presidente da República. Nesse segundo caminho, o domínio sobre o Supremo poderá ser o primeiro passo para sufocar todos os freios e contrapesos do sistema político brasileiro. Até porque é provável que o Legislativo, a Federação e mesmo a sociedade civil resistam menos que no período 2019-2022. Quem duvida dessa hipótese deveria comparar o governo Trump atual com sua primeira chegada à Presidência americana.

Esse plano golpista já está nas ruas e grande parte da sociedade, incluindo quem defendeu a democracia em meio ao vendaval autocrático, não percebeu a ligação da defesa da anistia irrestrita aos bolsonaristas, com preferência pelos tubarões em relação aos bagrinhos, com um projeto de ganhar espaço político-eleitoral em 2026 para usar o regime democrático contra ele próprio. Declarar que ter maioria no Senado é um objetivo para derrubar ministros do Supremo é o ovo da serpente.

O autoritarismo está no banco dos réus por meio dos agentes que tentaram implantá-lo, em maior ou menor medida. Absolvê-lo ou puni-lo de forma branda é trair a democracia. Lideranças de direita que poderiam agora se livrar de Bolsonaro e de toda sua toxicidade estão agindo como office-boys de um autocrata. É uma tragédia, pois para se evitar a volta à ditadura, todos os espectros ideológicos têm de acreditar no regime democrático.

Muitos dos que defendem a anistia, inclusive do ex-presidente Jair Bolsonaro, que era o verdadeiro chefe do golpismo, dizem que ela produziria a pacificação do país. Esse argumento não é novo. Ele também foi utilizado por aqueles que tentaram retirar à força o presidente Juscelino Kubitschek do poder e que foram, ao final, anistiados por JK. Qual foi o resultado dessa ação presidencial benevolente? Mudou positivamente o clima político do país?

Ao contrário, a tensão só aumentou nos anos seguintes, culminando com o golpe militar de 1964 e 20 anos de autoritarismo, ao custo da perda da liberdade de todos os brasileiros e do grande sofrimento dos que foram torturados, desapareceram ou morreram. A única paz alcançada foi a dos cemitérios. O mesmo Juscelino que tinha perdoado os golpistas que quiseram tirá-lo do poder foi cassado e depois morreu em condições muito estranhas - o mais provável é que ele e Jango tenham sido mortos por ação planejada meticulosamente pelo regime militar.

Modelos autoritários de poder dominaram a maior parte da história brasileira e a democracia é exceção. A construção de instituições democráticas desde 1985 foi - e continua sendo - uma tarefa hercúlea. Mesmo com todos os percalços, como dois impeachments, algumas crises políticas graves e um presidente declaradamente golpista, o Brasil fincou importantes bases democráticas que têm resistido. As mais destacadas são um sistema de votação eficiente e fidedigno, a alternância do poder com vários partidos tendo governado os três níveis de governo, a existência de controles federativos e dos outros Poderes federais sobre os presidentes da República, além da existência de uma imprensa e uma sociedade civil livres e com setores combativos.

Tais pilares democráticos foram fundamentais para o fracasso do golpismo bolsonarista. Mas eles sozinhos talvez não fossem suficientes para evitar a quebra da democracia. Três outros fatores foram essenciais na contenção do golpe. O primeiro, sem dúvida alguma, esteve vinculado à pressão internacional, tanto europeia como, principalmente, dos Estados Unidos. O presidente Biden agiu firmemente na defesa da democracia no Brasil e deveria, inclusive, ser homenageado pelos democratas brasileiros de forma mais efusiva.

Vale imaginar o que teria acontecido se o governante americano fosse Trump, aliado de Bolsonaro e líder da extrema direita com projetos autocráticos por todo o mundo. O resultado poderia ter sido outro, e hoje quem estaria pedindo anistia seriam membros do governo Lula, políticos que enfrentaram o bolsonarismo - como Doria e Eduardo Leite -, jornalistas, professores, padres, líderes de movimentos sociais, artistas e todos aqueles que tiveram uma participação na defesa da democracia durante os quatro anos sombrios da gestão bolsonarista. Será que esse grupo todo ficaria livre da prisão ou de algo pior? Haveria clemência da extrema direita brasileira com aqueles que não a seguissem caninamente? Mais do que isso: haveria processos judiciais acompanhados e criticados livremente?

Um segundo fator que atrapalhou o plano golpista foi a falta de convicção das lideranças militares quanto à proposta autocrática de Bolsonaro. É muito difícil avaliar o conjunto das Forças Armadas e mais ainda as diferenças entre Exército, Aeronáutica e Marinha. Obviamente que as instituições militares não foram completamente democratizadas no Brasil como nos países desenvolvidos. Mas a dúvida quanto ao retorno de uma ditadura e seus efeitos fez com que alguns comandantes, num tamanho necessário para enfraquecer o ímpeto autocrático, não embarcassem na aventura bolsonarista. Vendo tudo o que aconteceu, sobretudo a provável punição de militares da ativa e da reserva, há boas chances de que as lideranças militares do futuro tenham mais medo do canto da sereia do bolsonarismo e afins.

Atores centrais da economia não estimularam o golpe bolsonarista, sendo este um terceiro fator de contenção pouco comentado. Houve em 2022 um cenário oposto ao de 1964, quando a elite econômica apoiou de forma aberta e decisiva os planos de intervenção militar. Claro que houve agentes econômicos, especialmente de setores difusos do agro e dos serviços, que desejaram um golpe e deram dinheiro para a intentona bolsonarista de 8 de janeiro. Mas o sentimento de que o dia seguinte poderia ser caótico e levar à perda da estabilidade foi decisivo para que não houvesse um levante das elites pelo golpismo.

Parte dos fatores que seguraram o golpe bolsonarista ainda permanece, porém, há aspectos mais incertos e com possibilidade de gerar pressões antidemocráticas. Um deles é o retorno de Trump ao poder. Não se sabe ainda o quanto ele pressionará a favor de regimes autocráticos fora dos EUA, só que uma eleição apertada no Brasil - cenário mais provável com os dados atuais - poderia estimular, no mínimo, a crença da extrema direita e seus seguidores numa intervenção americana no processo político brasileiro. Pode até não ocorrer ou ser um fracasso, mas esse fator geraria uma enorme instabilidade.

Mais perigoso ainda é a construção de um clima de terror antidemocrático contra as instituições que estão julgando os golpistas, em particular o STF, sua Primeira Turma e o símbolo da resistência ao bolsonarismo, o ministro Alexandre de Moraes. Evidentemente que o julgamento de uma situação extrema como a que passou o Brasil pode levar a exageros na defesa da democracia - até o Tribunal de Nuremberg foi acusado disso. E de fato se poderia ao menos ter dividido a tarefa de comandante dos processos judiciais, para que uma figura única não fosse retratada como um “déspota”, um juiz “acima das instituições”.

Verdade ou não, ficou mais fácil criar essa simbologia porque um modelo mais colegiado, que protege mais a institucionalidade do STF, ocorreu numa medida muito menor do que deveria. Ressalte-se que esse comportamento não se restringe ao julgamento dos golpistas bolsonaristas e é um dos problemas estruturais do Supremo. Tal padrão vigorou em outros processos relevantes, como no Mensalão, embora em menor proporção. De todo modo, a narrativa da extrema direita costumeiramente toma a parte pelo todo, com suas falácias argumentativas, e esse caso se tornou um prato cheio para um projeto futuro de desestabilização da democracia.

A continuidade desse embate com o STF ocorrerá logo ali na esquina da eleição de 2026. Um dos principais motes bolsonaristas é eleger uma maioria no Senado para derrubar alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro está articulando esse movimento golpista antes de sua própria condenação. Essa é uma ameaça crível e gigantesca à democracia brasileira. Onde grupos políticos programaram a destituição de membros do Judiciário houve ou a quebra do regime democrático ou um enfraquecimento das instituições e o fortalecimento de lideranças personalistas pouco comprometidas com o Estado de Direito.

Destituir ministros do STF é claramente uma ameaça golpista com o intuito de mudar o jogo democrático nas duas situações em que ele poderá estar em 2027: se o lulismo vencer, será uma forma de desestabilizar a democracia e seu governo, preparando o terreno para derrubar o governante com um impeachment; se o bolsonarismo ganhar, será uma maneira de reduzir os controles institucionais sobre o presidente da República. Nesse segundo caminho, o domínio sobre o Supremo poderá ser o primeiro passo para sufocar todos os freios e contrapesos do sistema político brasileiro. Até porque é provável que o Legislativo, a Federação e mesmo a sociedade civil resistam menos que no período 2019-2022. Quem duvida dessa hipótese deveria comparar o governo Trump atual com sua primeira chegada à Presidência americana.

Esse plano golpista já está nas ruas e grande parte da sociedade, incluindo quem defendeu a democracia em meio ao vendaval autocrático, não percebeu a ligação da defesa da anistia irrestrita aos bolsonaristas, com preferência pelos tubarões em relação aos bagrinhos, com um projeto de ganhar espaço político-eleitoral em 2026 para usar o regime democrático contra ele próprio. Declarar que ter maioria no Senado é um objetivo para derrubar ministros do Supremo é o ovo da serpente.

O autoritarismo está no banco dos réus por meio dos agentes que tentaram implantá-lo, em maior ou menor medida. Absolvê-lo ou puni-lo de forma branda é trair a democracia. Lideranças de direita que poderiam agora se livrar de Bolsonaro e de toda sua toxicidade estão agindo como office-boys de um autocrata. É uma tragédia, pois para se evitar a volta à ditadura, todos os espectros ideológicos têm de acreditar no regime democrático.

Pobres algoritmos

É pena que a palavra “artificial” se separe cada vez mais da mãe, que é a palavra “arte”.

A arte era sempre artificial, por ser uma representação, por tentar apanhar a vida, e passá-la para o papel, ou para a tela, ou para a pauta, ou pedra.

Depois, os artífices foram despromovidos a inferiores dos artistas, o artifício e a artimanha começaram a confundir-se – e hoje já ninguém protesta quando se chama inteligência artificial ao que não é nem inteligência nem artificial. É a sigla que salva o dia: IA é o que é. É uma ajuda? Iá, iá.

Tem melhorado muito, mas ainda não impressiona. Veja-se o meu Spotify. Armado com milhares e milhares de músicas escolhidas por mim, dir-se-ia que o algoritmo já saberia tudo o que há a saber sobre o meu gosto musical.

Mas não. As playlists de sexta-feira, em que adivinham músicas novas com que talvez possa engraçar, falham miseravelmente. Primeiro, porque se baseiam no que já ouvi, e não no que quero ouvir. Depois, porque confundem o que ouço para conhecer com o que ouço porque já conheço e gosto de ouvir.

A iá-iá escolhe música ié-ié na esperança de que eu goste. Há assim qualquer coisa de muito desagradável: sinistra e subserviente, como um mau génio com chinelos de Aladino, saído a contragosto de uma lâmpada esfregada, a tentar adivinhar os nossos desejos, para melhor nos poder tramar.

O algoritmo só contém o passado e supõe, erradamente, que é da música mais recente que ouvimos de que mais gostamos.

Tem algo de morto, e de exterior a nós, porque não contém o presente: o momento antes de ouvir, em que ainda não sabemos o que queremos ouvir, porque ainda está a ser construído dentro de nós.

E também não contém o futuro: para onde nos levará uma música de que afinal não gostamos, por causa da luz do dia, ou de uma frase dita ao pequeno-almoço ou, crucialmente, por causa da outra pessoa que também está a ouvir aquele Spotify.

Pobre iá-iá: a alma não se deixa apanhar porque está sempre a mexer-se.

A arte era sempre artificial, por ser uma representação, por tentar apanhar a vida, e passá-la para o papel, ou para a tela, ou para a pauta, ou pedra.

Depois, os artífices foram despromovidos a inferiores dos artistas, o artifício e a artimanha começaram a confundir-se – e hoje já ninguém protesta quando se chama inteligência artificial ao que não é nem inteligência nem artificial. É a sigla que salva o dia: IA é o que é. É uma ajuda? Iá, iá.

Tem melhorado muito, mas ainda não impressiona. Veja-se o meu Spotify. Armado com milhares e milhares de músicas escolhidas por mim, dir-se-ia que o algoritmo já saberia tudo o que há a saber sobre o meu gosto musical.

Mas não. As playlists de sexta-feira, em que adivinham músicas novas com que talvez possa engraçar, falham miseravelmente. Primeiro, porque se baseiam no que já ouvi, e não no que quero ouvir. Depois, porque confundem o que ouço para conhecer com o que ouço porque já conheço e gosto de ouvir.

A iá-iá escolhe música ié-ié na esperança de que eu goste. Há assim qualquer coisa de muito desagradável: sinistra e subserviente, como um mau génio com chinelos de Aladino, saído a contragosto de uma lâmpada esfregada, a tentar adivinhar os nossos desejos, para melhor nos poder tramar.

O algoritmo só contém o passado e supõe, erradamente, que é da música mais recente que ouvimos de que mais gostamos.

Tem algo de morto, e de exterior a nós, porque não contém o presente: o momento antes de ouvir, em que ainda não sabemos o que queremos ouvir, porque ainda está a ser construído dentro de nós.

E também não contém o futuro: para onde nos levará uma música de que afinal não gostamos, por causa da luz do dia, ou de uma frase dita ao pequeno-almoço ou, crucialmente, por causa da outra pessoa que também está a ouvir aquele Spotify.

Pobre iá-iá: a alma não se deixa apanhar porque está sempre a mexer-se.

A indiferença num povo livre

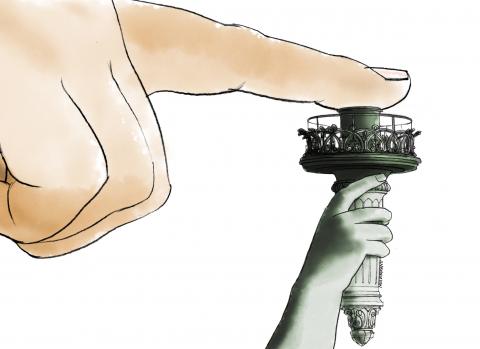

Um dos piores sintomas de desorganização social, que num povo livre se pode manifestar, é a indiferença da parte dos governados para o que diz respeito aos homens e às cousas do governo, porque, num povo livre, esses homens e essas cousas são os símbolos da actividade, das energias, da vida social, são os depositários da vontade e da soberania nacional.

Que um povo de escravos folgue indiferente ou durma o sono solto enquanto em cima se forjam as algemas servis, enquanto sobre o seu mesmo peito, como em bigorna insensível se bate a espada que lho há-de trespassar, é triste, mas compreende-se porque esse sono é o da abjecção e da ignomínia.

Mas quando é livre esse povo, quando a paz lhe é ainda convalescença para as feridas ganhadas em defesa dessa liberdade, quando começa a ter consciência de si e da sua soberania... que então, como tomado de vertigem, desvie os olhos do norte que tanto lhe custara a avistar e deixe correr indiferente a sabor do vento e da onda o navio que tanto risco lhe dera a lançar do porto; para esse povo é como de morte este sintoma, porque é o olvido da ideia que há pouco ainda lhe custara tanto suor tinto com tanto sangue, porque é renegar da bandeira da sua fé, porque é uma nação apóstata da religião das nações - a liberdade!

Antero de Quental, "Prosas da Época de Coimbra"

Que um povo de escravos folgue indiferente ou durma o sono solto enquanto em cima se forjam as algemas servis, enquanto sobre o seu mesmo peito, como em bigorna insensível se bate a espada que lho há-de trespassar, é triste, mas compreende-se porque esse sono é o da abjecção e da ignomínia.

Mas quando é livre esse povo, quando a paz lhe é ainda convalescença para as feridas ganhadas em defesa dessa liberdade, quando começa a ter consciência de si e da sua soberania... que então, como tomado de vertigem, desvie os olhos do norte que tanto lhe custara a avistar e deixe correr indiferente a sabor do vento e da onda o navio que tanto risco lhe dera a lançar do porto; para esse povo é como de morte este sintoma, porque é o olvido da ideia que há pouco ainda lhe custara tanto suor tinto com tanto sangue, porque é renegar da bandeira da sua fé, porque é uma nação apóstata da religião das nações - a liberdade!

Antero de Quental, "Prosas da Época de Coimbra"

Amar o distante

Escutar é uma forma de reconhecer o outro, na sua individualidade e dignidade. Trata-se, pois, de um ato ético e político, tanto mais relevante quanto esse outro for diferente de nós.

Amar o próximo não me parece difícil — difícil é amar o distante. Admiro as pessoas que praticam esse amor radical, procurando escutar não apenas os restantes seres humanos, mas também as diversas formas de vida que partilham conosco o planeta Terra.

O artista colombiano Leonel Vásquez vai ainda mais longe. A obra de Vásquez envolve a escuta das pedras. Ele escuta as pedras, esforçando-se depois por traduzir a sua linguagem. Vásquez vem-se transformando num intérprete de pedras.

Num dos seus projetos mais interessantes, ”Canto rodado”, o artista recolheu pedras de rios colombianos, que enfrentam graves agressões ambientais, como o Magdalena, utilizando-as em belas e comoventes instalações sonoras. Os visitantes são convidados a escutar as pedras — com recurso a diversas tecnologias —, de forma a acederem às memórias que as mesmas transportam.

As pedras armazenam informações de muitas e distintas formas. Cada minúscula falha num cristal de quartzo testemunha vestígios de dramas (e milagres) antiquíssimos. Os arenitos guardam nas suas camadas a lembrança de oceanos desaparecidos. Os basaltos preservam — imóvel, congelado —, o grito furioso de vulcões extintos. A própria Terra canta em ciclos: placas que se encontram e se afastam, montanhas que se erguem e desmoronam, continentes que ora avançam, ora recuam, num bailado lento. Para as pedras somos seres efêmeros, fragilíssimos, quase desprovidos de memória.

A obra de Leonel defende uma descolonização de mentalidades. Ao invés de um discurso utilitário e predatório sobre o chão que pisamos — de onde nos erguemos um dia e para o qual depressa retornaremos —, deveríamos olhar para o planeta com respeito e gratidão.

A maioria dos grandes problemas que enfrentamos hoje, das guerras aos dramas ambientais, resultam da incapacidade em escutar. Precisamos aprender a escutar desde crianças — a escutar o nosso próprio corpo; os nossos semelhantes e os que não o são; todos os seres distantes e dissonantes; a Terra e o Cosmos.

Poderíamos começar por ouvir aqueles que estão na nossa casa: a nossa mulher, os filhos adolescentes, o cachorro, o gato, os cactos. Se você consegue escutar seu filho adolescente, então está pronto para escutar um cacto.

Leonel Vásquez conta que há alguns anos visitou um xamã indígena numa floresta da Colômbia. Enquanto deambulavam pela floresta o xamã pediu-lhe que se descalçasse.

— Você quer que eu me descalce para melhor ouvir a Terra, para melhor escutar a floresta?

— Não. — disse o xamã. — Quero que você se descalce para que a floresta o consiga ouvir.

Algumas das pedras que hoje pisamos viram passar os dinossauros. Quando já não existirmos continuarão aqui. Pergunto-me — que memórias guardarão de nós?

José Eduardo Agualusa

Amar o próximo não me parece difícil — difícil é amar o distante. Admiro as pessoas que praticam esse amor radical, procurando escutar não apenas os restantes seres humanos, mas também as diversas formas de vida que partilham conosco o planeta Terra.

O artista colombiano Leonel Vásquez vai ainda mais longe. A obra de Vásquez envolve a escuta das pedras. Ele escuta as pedras, esforçando-se depois por traduzir a sua linguagem. Vásquez vem-se transformando num intérprete de pedras.

Num dos seus projetos mais interessantes, ”Canto rodado”, o artista recolheu pedras de rios colombianos, que enfrentam graves agressões ambientais, como o Magdalena, utilizando-as em belas e comoventes instalações sonoras. Os visitantes são convidados a escutar as pedras — com recurso a diversas tecnologias —, de forma a acederem às memórias que as mesmas transportam.

As pedras armazenam informações de muitas e distintas formas. Cada minúscula falha num cristal de quartzo testemunha vestígios de dramas (e milagres) antiquíssimos. Os arenitos guardam nas suas camadas a lembrança de oceanos desaparecidos. Os basaltos preservam — imóvel, congelado —, o grito furioso de vulcões extintos. A própria Terra canta em ciclos: placas que se encontram e se afastam, montanhas que se erguem e desmoronam, continentes que ora avançam, ora recuam, num bailado lento. Para as pedras somos seres efêmeros, fragilíssimos, quase desprovidos de memória.

A obra de Leonel defende uma descolonização de mentalidades. Ao invés de um discurso utilitário e predatório sobre o chão que pisamos — de onde nos erguemos um dia e para o qual depressa retornaremos —, deveríamos olhar para o planeta com respeito e gratidão.

A maioria dos grandes problemas que enfrentamos hoje, das guerras aos dramas ambientais, resultam da incapacidade em escutar. Precisamos aprender a escutar desde crianças — a escutar o nosso próprio corpo; os nossos semelhantes e os que não o são; todos os seres distantes e dissonantes; a Terra e o Cosmos.

Poderíamos começar por ouvir aqueles que estão na nossa casa: a nossa mulher, os filhos adolescentes, o cachorro, o gato, os cactos. Se você consegue escutar seu filho adolescente, então está pronto para escutar um cacto.

Leonel Vásquez conta que há alguns anos visitou um xamã indígena numa floresta da Colômbia. Enquanto deambulavam pela floresta o xamã pediu-lhe que se descalçasse.

— Você quer que eu me descalce para melhor ouvir a Terra, para melhor escutar a floresta?

— Não. — disse o xamã. — Quero que você se descalce para que a floresta o consiga ouvir.

Algumas das pedras que hoje pisamos viram passar os dinossauros. Quando já não existirmos continuarão aqui. Pergunto-me — que memórias guardarão de nós?

José Eduardo Agualusa

Assinar:

Comentários (Atom)