domingo, 24 de julho de 2016

Sábios e sabidos

Dinheiro falso. Era esse o assunto no telejornal. Quadrilhas desenvolveram maneiras sofisticadas de falsificar notas de real, e métodos elaborados de distribuí-las, usando a internet. A reportagem mostrava que é possível fazer contato on-line com os falsificadores, encomendar dois mil reais mediante comprovação de depósito de R$ 250 em determinada conta, e receber o produto em casa pelo correio. Delivery express, como pizzarias gostam de anunciar. Não deveria ser espantoso ver uma coisa dessas num país onde grassam as mais diversas formas de larapio, a começar pelos mais altos escalões da nação. Mas mesmo assim surpreende. E sempre é possível alegar que, como no tradicional conto do vigário, a vítima queria ser sabida demais e também passar a perna nos outros, já que alguém alfabetizado e usuário da internet não cairia num golpe desses se não tivesse objetivos inconfessáveis.

Em seguida, outro caso. Este sem mediações digitais. Entrevistam uma aposentada moradora da periferia, que a duras penas conseguiu juntar R$ 900 para uma pequena obra doméstica. Ela conta que foi procurada em casa por um sujeito bem falante e respeitoso, que lhe disse vir em nome do banco para trocar seu dinheiro, pois em breve o que guardava não valeria mais, já que o governo está substituindo todas as notas, para mudar sua numeração. Mostrou-lhe que as cédulas têm números impressos, exibindo-lhe notas novas com números diferentes. Ela entregou suas economias. Quando descobriu o erro, já não tinha como consertar. Perda total.

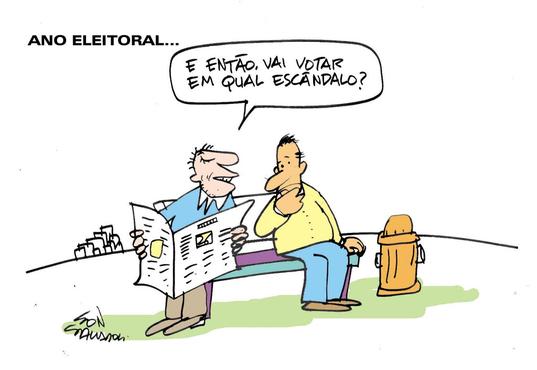

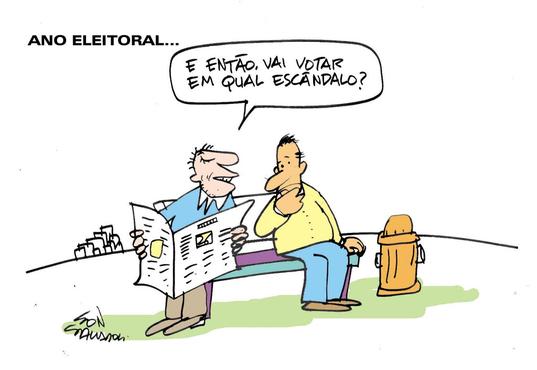

Quem acredita em qualquer coisa que lhe dizem, a ponto de cair em golpes primários desse tipo, é porque não tem informação. Vai atrás de qualquer conversa. E, na hora das eleições, elege qualquer um — como o país constatou de forma chocante, ao ouvir um por um de seus representantes durante a cobertura ao vivo da votação na Câmara de Deputados sobre a admissibilidade do impeachment. De uma presidente legitimamente eleita pela maioria dos votos válidos. E ainda se descobriu que essa Câmara podia ser presidida por um Waldir Maranhão, legitimamente eleito. Substituto de um Eduardo Cunha, legitimamente eleito.

Mas não temos campanha eleitoral que deveria justamente fazer com que os candidatos ficassem conhecidos? Ajudar os eleitores a saber mais e se preparar para o voto, dar-lhes informação? E uma mídia livre, atenta e atuante, despejando notícias 24 horas por dia? E não estamos reduzindo os índices de analfabetismo?

É claro que parte da responsabilidade está no sistema eleitoral e seus mecanismos, propícios à mentira e ao engodo, com marqueteiros milionários, proteção a partidos de aluguel, coligações esquisitas, campanhas em que nada sério é discutido, e votos proporcionais distorcidos — em que o eleitor vota em um candidato e elege outro, enquanto deixa de eleger quem teve mais votos. Daí a importância da reforma nessa área, pela qual a democracia clama.

Há, sim, os eleitores metidos a sabidos, que querem se dar bem e vendem o voto por uma suposta benesse (como os que compraram dinheiro falso pela internet). E há os crédulos e desinformados, acreditando no que lhes diz o vizinho, o cabo eleitoral, o guru da hora, o miliciano, o “dono” da comunidade, ou o pastor de uma das tantas igrejas que proliferam, isentas de impostos e ligadas a partidos políticos.

Mas há também, e com relevo, o efeito de uma educação deficiente, incapaz de provocar comparações e reflexões, desenvolver o espírito científico e a capacidade de análise crítica baseada na observação da realidade. Seja por insistir em fórmulas prontas a que o aluno deve aderir, seja por deficiências na formação do professor. A imposição do conformismo acaba perpetuando crenças incompatíveis com a racionalidade, ainda mais deletérias quando se somam à certeza absoluta, vinda da ilusão do conhecimento. Exemplos disso estão na tentativa de impor dogmas e interditos religiosos e políticos. E em teorias constrangedoras como a externada recentemente por sábia filósofa, de respeitada universidade, que leva a negação do real ao ponto de afirmar que não houve corrupção sistemática e institucionalizada na Petrobras, mas apenas o juiz Sérgio Moro foi treinado pelo FBI para a Lava-Jato, com o fim de desestabilizar o país e entregar o pré-sal aos EUA. Ou para cumprir os desígnios do Ocidente e ocupar nosso mercado, apoiou outro sábio, doutor pela mesma universidade.

Precisamos de mais abertura para a realidade, mais exame dos fatos. Para aprender. Palmas para a bem-humorada Fernanda Torres, que anuncia um programa chamado “Minha estupidez”, focalizando temas e ângulos em que se sente ignorante. Recente estudo do historiador Yuval Harari, “Sapiens”, sustenta que o reconhecimento da própria ignorância foi que propiciou a revolução científica da modernidade, ao rejeitar dogmas e ideias prontas. Atitude que foge da arrogância e se aproxima da máxima socrática que há séculos ensina: “Só sei que nada sei". Caminho da sabedoria.

Ana Maria Machado

Em seguida, outro caso. Este sem mediações digitais. Entrevistam uma aposentada moradora da periferia, que a duras penas conseguiu juntar R$ 900 para uma pequena obra doméstica. Ela conta que foi procurada em casa por um sujeito bem falante e respeitoso, que lhe disse vir em nome do banco para trocar seu dinheiro, pois em breve o que guardava não valeria mais, já que o governo está substituindo todas as notas, para mudar sua numeração. Mostrou-lhe que as cédulas têm números impressos, exibindo-lhe notas novas com números diferentes. Ela entregou suas economias. Quando descobriu o erro, já não tinha como consertar. Perda total.

Mas não temos campanha eleitoral que deveria justamente fazer com que os candidatos ficassem conhecidos? Ajudar os eleitores a saber mais e se preparar para o voto, dar-lhes informação? E uma mídia livre, atenta e atuante, despejando notícias 24 horas por dia? E não estamos reduzindo os índices de analfabetismo?

É claro que parte da responsabilidade está no sistema eleitoral e seus mecanismos, propícios à mentira e ao engodo, com marqueteiros milionários, proteção a partidos de aluguel, coligações esquisitas, campanhas em que nada sério é discutido, e votos proporcionais distorcidos — em que o eleitor vota em um candidato e elege outro, enquanto deixa de eleger quem teve mais votos. Daí a importância da reforma nessa área, pela qual a democracia clama.

Há, sim, os eleitores metidos a sabidos, que querem se dar bem e vendem o voto por uma suposta benesse (como os que compraram dinheiro falso pela internet). E há os crédulos e desinformados, acreditando no que lhes diz o vizinho, o cabo eleitoral, o guru da hora, o miliciano, o “dono” da comunidade, ou o pastor de uma das tantas igrejas que proliferam, isentas de impostos e ligadas a partidos políticos.

Mas há também, e com relevo, o efeito de uma educação deficiente, incapaz de provocar comparações e reflexões, desenvolver o espírito científico e a capacidade de análise crítica baseada na observação da realidade. Seja por insistir em fórmulas prontas a que o aluno deve aderir, seja por deficiências na formação do professor. A imposição do conformismo acaba perpetuando crenças incompatíveis com a racionalidade, ainda mais deletérias quando se somam à certeza absoluta, vinda da ilusão do conhecimento. Exemplos disso estão na tentativa de impor dogmas e interditos religiosos e políticos. E em teorias constrangedoras como a externada recentemente por sábia filósofa, de respeitada universidade, que leva a negação do real ao ponto de afirmar que não houve corrupção sistemática e institucionalizada na Petrobras, mas apenas o juiz Sérgio Moro foi treinado pelo FBI para a Lava-Jato, com o fim de desestabilizar o país e entregar o pré-sal aos EUA. Ou para cumprir os desígnios do Ocidente e ocupar nosso mercado, apoiou outro sábio, doutor pela mesma universidade.

Precisamos de mais abertura para a realidade, mais exame dos fatos. Para aprender. Palmas para a bem-humorada Fernanda Torres, que anuncia um programa chamado “Minha estupidez”, focalizando temas e ângulos em que se sente ignorante. Recente estudo do historiador Yuval Harari, “Sapiens”, sustenta que o reconhecimento da própria ignorância foi que propiciou a revolução científica da modernidade, ao rejeitar dogmas e ideias prontas. Atitude que foge da arrogância e se aproxima da máxima socrática que há séculos ensina: “Só sei que nada sei". Caminho da sabedoria.

Ana Maria Machado

Eles venceram

Dia desses, não faz muito tempo, me peguei praguejando pelos cotovelos em plena padaria enquanto esperava o frango ser embalado. A fila estava ínfima, nada de especial acontecera, não passava de um domingo como outro qualquer, e no entanto eu desfilava uma carranca de fazer gosto, digna de almanaque.

Se, afinal de contas, existia razão para tanto? Não só existia como persiste mas ainda assim levei um bom tempo flertando com o autoengano. Agora, porém, olhando em perspectiva, entendo perfeitamente o porquê da minha reação. Vamos combinar, quem hesitaria em se esquivar, assim, de supetão, ao constatar o próprio País fadado a viver dividido pelos piores motivos?

E a divisão em si não é um problema. Aliás, neste mesmo espaço já cansei de criticar a demonização do nosso debate político. E continuo afirmando, promove um desserviço irreparável quem dele faz pouco caso, seja tachando-o negativamente de Fla-Flu ou mesmo lamentando sua inegável crueza.

Inaudito, isto sim, para não dizer tolo, seria esperar discernimento e maturidade popular a respeito um tema histórica e sorrateiramente forjado para ser ignorado.

Ora essa, quantos Odoricos não foram eleitos até hoje, e ainda o são, graças ao discurso que celebra a “festa da democracia” mas escamoteia a obrigatoriedade do voto? E a quem interessa o voto obrigatório em um país acostumado a repetir que, além de futebol e religião, precisamente a política não se discute? Por fim, quem se beneficia da eterna tergiversação sobre a cláusula de barreira?

Negativo, o debate em si, por ferrenho que seja, está longe de ser um problema. Muito pelo contrário, deveria ter começado antes, estaríamos mais habituados a ele e capazes de travá-lo em outro nível.

O momento pede que por um momento deixemos de lado os vários bilhões escoados via corrupção, a roubalheira desenfreada e as chicanas morais. São todas inéditas, tanto no volume quanto na desfaçatez, e por este motivo promovem e ainda promoverão máculas indeléveis para o Partido dos Trabalhadores. Quanto à economia, cedo ou tarde, em algum momento, recuperará seu fôlego.

Doloroso mesmo, e como, é constatar que talvez o maior estrago promovido pelo PT, ao longo de todo este tempo, só agora começa a dar as caras: sua tenacidade pelo poder e a falta de escrúpulos conseguiu forjar em nossa sociedade indivíduos dispostos a ludibriar sem dó, a repercutir todo o tipo de mentiras, se preciso for, em nome de uma causa tão abjeta quanto defunta.

Das esquinas às redações de jornais e revistas, principalmente nestas últimas, não faltam sujeitos determinados a fazer este papel. Posam como paladinos da moral mesmo desconhecendo por completo o real significado do termo. Mentem, enganam, desconversam com a desenvoltura dos verdadeiros crápulas, e não é por acaso.

Caberia, agora, à parcela da sociedade responsável por desmontar o maior esquema de corrupção institucionalizada na história do Brasil, rechaçar estes indivíduos.

Se torço para quem sejam caçados como bruxas? Que sintam-se asfixiados, constrangidos na hora de exercer suas profissões? Rechaçados como párias, apontados nas ruas como figuras desprezíveis e que portanto devem ser evitadas? Claro que não.

Seria de uma burrice imperdoável transformar em mártires essa gente. Nada seria melhor para o espectro da nossa esquerda corrupta e fanática do que poder lançar a carta da vitimização.

Mas, então, o que fazer? Se repugná-los funcionaria como um tiro saindo pela culatra, e se estão espalhados por todos os grandes veículos, portanto com palco e megafone disponíveis, o que nos resta?

Com toda a sinceridade, não faço a menor ideia.

Se, afinal de contas, existia razão para tanto? Não só existia como persiste mas ainda assim levei um bom tempo flertando com o autoengano. Agora, porém, olhando em perspectiva, entendo perfeitamente o porquê da minha reação. Vamos combinar, quem hesitaria em se esquivar, assim, de supetão, ao constatar o próprio País fadado a viver dividido pelos piores motivos?

E a divisão em si não é um problema. Aliás, neste mesmo espaço já cansei de criticar a demonização do nosso debate político. E continuo afirmando, promove um desserviço irreparável quem dele faz pouco caso, seja tachando-o negativamente de Fla-Flu ou mesmo lamentando sua inegável crueza.

Inaudito, isto sim, para não dizer tolo, seria esperar discernimento e maturidade popular a respeito um tema histórica e sorrateiramente forjado para ser ignorado.

Negativo, o debate em si, por ferrenho que seja, está longe de ser um problema. Muito pelo contrário, deveria ter começado antes, estaríamos mais habituados a ele e capazes de travá-lo em outro nível.

O momento pede que por um momento deixemos de lado os vários bilhões escoados via corrupção, a roubalheira desenfreada e as chicanas morais. São todas inéditas, tanto no volume quanto na desfaçatez, e por este motivo promovem e ainda promoverão máculas indeléveis para o Partido dos Trabalhadores. Quanto à economia, cedo ou tarde, em algum momento, recuperará seu fôlego.

Doloroso mesmo, e como, é constatar que talvez o maior estrago promovido pelo PT, ao longo de todo este tempo, só agora começa a dar as caras: sua tenacidade pelo poder e a falta de escrúpulos conseguiu forjar em nossa sociedade indivíduos dispostos a ludibriar sem dó, a repercutir todo o tipo de mentiras, se preciso for, em nome de uma causa tão abjeta quanto defunta.

Das esquinas às redações de jornais e revistas, principalmente nestas últimas, não faltam sujeitos determinados a fazer este papel. Posam como paladinos da moral mesmo desconhecendo por completo o real significado do termo. Mentem, enganam, desconversam com a desenvoltura dos verdadeiros crápulas, e não é por acaso.

Caberia, agora, à parcela da sociedade responsável por desmontar o maior esquema de corrupção institucionalizada na história do Brasil, rechaçar estes indivíduos.

Se torço para quem sejam caçados como bruxas? Que sintam-se asfixiados, constrangidos na hora de exercer suas profissões? Rechaçados como párias, apontados nas ruas como figuras desprezíveis e que portanto devem ser evitadas? Claro que não.

Seria de uma burrice imperdoável transformar em mártires essa gente. Nada seria melhor para o espectro da nossa esquerda corrupta e fanática do que poder lançar a carta da vitimização.

Mas, então, o que fazer? Se repugná-los funcionaria como um tiro saindo pela culatra, e se estão espalhados por todos os grandes veículos, portanto com palco e megafone disponíveis, o que nos resta?

Com toda a sinceridade, não faço a menor ideia.

Nossas terríveis armas

Mãos ao alto! Agora, sim, de vez, chegamos à conclusão que somos, nós mesmos, armas; e que tudo pode mesmo ser ou virar arma. Que de um segundo a outro algo pode vir de qualquer lado e estragar tudo. Só com corações e mentes desarmadas poderemos nos sentir seguros

Unhas podem ser garras que tiram sangue para se defender, ou uma outra forma de arma – para a conquista, quando suavemente usadas. Nosso corpo é arma poderosa quando luta, quando golpeia, quando fechamos os punhos, chutamos certeiros pontapés. Até dentro dele moram muitas armas, que criam monstros, que matam células, que podem nos suicidar envenenados por emoções ou tristezas, estou convencida. Assim como criamos nossos próprios cabelos brancos.

Um olhar. Quer coisa que pode ser mais arma letal do que um olhar? Dependendo de quem o desfere em sua direção seus efeitos são imediatos, tanto quanto aqueles que os nossos pais nos dirigiam quando éramos crianças e saíamos da linha – fulminantes. E a palavra, então? – essa arma ainda tem sua capacidade multiplicada dependendo do uso do tom da voz, da cadência, do volume, da entonação do aposto. Dependendo do que desfaz, a palavra pode levar à morte por amor. Gestos podem ser mortais.

Mas agora temos mais uma outra dimensão do perigo. Muito além daquela que já representava alguém bêbado ao volante, muito aquém dos irresponsáveis dos rachas. Um caminhão assassino. Já tínhamos visto os aviões assassinos, mas eles pareciam mais distantes, mais complexos, mais difíceis de ocorrer. Esta semana, ainda, lá de cima no céu da Turquia, helicópteros despejaram balas no curso de suas rotas durante o embate da tentativa de golpe – dezenas de mortos a esmo. Mas caminhões? E se os ônibus também começarem a ser usados? As motos, bicicletas, skates? As vans? E se for necessário manter por muito mais tempo e além dos grandes eventos os tanques de guerra pelas ruas como já estamos vendo percorrendo no Rio de Janeiro?

Aterrorizante porque muita coisa pode ser arma, como disse, para atacar ou se defender. Uma garrafa, um cinzeiro atirado. Um trivial estilingue. O canivete que zune no ar movido por mãos ágeis. Uma torneira enrolada com um pano, empunhada como bem tentou um ladrão outro dia, que a tornou muito ameaçadora – e qualquer coisa apontada para a gente não é para ficar perguntando se é verdadeira, falsa ou inventada.

Pode ser elástico de cabelo, bola de gude, isqueiro, spray de desodorante, gás pimenta. Até flor pode ser arma, apontando seus espinhos afiados e pinicantes.

Aí, o cerne da questão e de nossos medos. Pensando, somos armas. Além das líquidas, nucleares, químicas. Delirando, podemos ser invencíveis e corajosos. Sem noção da vida, nada impede de buscar a morte levando muita gente, querendo ser um nome na história, nos sites de busca, mesmo que nas páginas de terror e ódio, de crimes de lesa humanidade, lesa pátria.

Falo em corações e almas desarmadas, mas sei bem que isso é utopia. Pior: não temos arma melhor, algum argumento estrategicamente guardado que faça com que todos acreditem de verdade e se desarmem.

Jeitinho a favor

A lei é feita por eles e em prol deles. Uma das piores coisas da minirreforma foi mexer na propaganda fora de épocaProcurador regional eleitoral do Rio, Sidney Madruga

Hora do voto facultativo

O voto é um dever cívico ou um direito subjetivo? A instigante questão diz muito a respeito da qualidade de um sistema democrático. No nosso caso, a resposta é dada pela Constituição, que torna o voto compulsório, exceção feita aos jovens entre 16 e 18 anos, eleitores com mais de 70 anos e analfabetos. Quem deixar de votar e não apresentar justificativa plausível estará sujeito a sanções.

Que implicações haveria para a democracia brasileira caso o voto fosse facultativo? O primeiro efeito seria a quebra de cerca de 30% na participação da população nas eleições, conforme projeções feitas por estudiosos do sistema eleitoral. Algo em torno de 102 milhões de eleitores, considerando um eleitorado de 146.470.880.

Esse volume menor não significaria, porém, enfraquecimento da nossa democracia representativa, como alguns querem comprovar sob o argumento de que o País ainda não alcançou grau elevado de institucionalização política. Tal abordagem não resiste a uma análise mais acurada.

Para início de conversa, há um dado irrefutável que precisa ser levado em consideração: com o somatório de abstenções, votos nulos e em branco, ocorre uma quebra de 25% no resultado geral, conforme tem ocorrido em eleições. No pleito de 2012, este número foi de 26% no segundo turno. E dos cerca de 31,7 milhões de eleitores aptos a votar nas 50 cidades que tiveram disputa de segundo turno, 19% não compareceram às urnas. Em São Paulo, capital, 19,99% não foram votar.

Se milhões de eleitores pudessem abster-se de votar, por livre e espontânea vontade, outros milhões compareceriam às urnas com discernimento para sufragar nomes e partidos previamente selecionados. O processo registraria índices bem menores de votos nulos e em branco, eis que a comunidade política, ativa e participativa, afluiria em peso aos locais de votação.

É falaciosa a tese de que a obrigatoriedade do voto fortalece a instituição política. Se assim fosse, os EUA ou os Países europeus, considerados territórios que cultivam com vigor as sementes da democracia, adotariam o voto compulsório.

O fato de se ter, em algumas eleições americanas, participação de menos de 50% do eleitorado não significa que a democracia ali seja mais frágil que a de nações onde a votação alcança dados expressivos.

Como observa Paulo Henrique Soares, em seu estudo sobre a diferença entre os sistemas de voto, na Grã-Bretanha, que adota o sufrágio facultativo, a participação eleitoral pode chegar a 70% nos pleitos para a Câmara dos Comuns, enquanto na França a votação para renovação da Assembleia Nacional alcança cerca de 80% dos eleitores. Portanto, não é o voto por obrigação que melhorará os padrões políticos.

A elevação moral e espiritual de um povo decorre dos níveis de desenvolvimento econômico do País e seus reflexos na estrutura educacional.

Na lista do voto obrigatório estão os territórios da América do Sul, com exceção do Paraguai, enquanto a lista do voto facultativo é integrada por Países do Primeiro Mundo, os de língua inglesa e quase todos os da América Central.

A facultatividade do voto, ao contrário do que se pode imaginar, animaria a comunidade política, engajando os grupos mais participativos e vivificando a democracia nos termos apregoados por John Stuart Mill, numa passagem de Considerações sobre o Governo Representativo, quando divide os cidadãos em ativos e passivos. Diz ele: “Os governantes preferem os segundos – pois é mais fácil dominar súditos dóceis ou indiferentes –, mas a democracia necessita dos primeiros. Se devessem prevalecer os cidadãos passivos, os governantes acabariam por transformar seus súditos num bando de ovelhas dedicadas tão somente a pastar capim uma ao lado da outra.”

Valorizar o voto dos mais interessados e envolvidos na política, pela via do voto consciente, pode evitar que conjuntos amorfos participem do processo sem convicção. Alguns poderão apontar nisso posição elitista. Ao que se contrapõe com a indagação: o que é melhor para a democracia, uma minoria ativa ou a maioria passiva? A liberdade para votar ou não causaria um choque de mobilização, levando lideranças e partidos a conduzir um processo de motivação das bases.

Já entre nós, a obrigatoriedade do voto foi imposta nos tempos do Brasil rural. O voto compulsório se alojou no Código Eleitoral de 1932, tornando-se norma constitucional em 1934. O eleitorado abarcava apenas 10% da população adulta. Temia-se que a pequena participação popular tornasse o processo ilegítimo. Hoje a paisagem brasileira é essencialmente urbana e os desafios são bem maiores.

Resumo da história: o governo promete votar até o fim do ano dois instrumentos da reforma política - a implantação da cláusula de barreira e o fim das coligações proporcionais. Sem dúvida, trata-se de duas disposições que enxugarão a planilha partidária, hoje composta por 33 partidos. A sugestão é que o voto facultativo também seja inserido na reforma política. O momento é mais que adequado.

O voto não é um dever, mas um direito. E o cidadão deve ter liberdade de usar esse direito, se for o caso, com o não-voto. Ou com melhor disposição cívica de comparecer às urnas.

Que implicações haveria para a democracia brasileira caso o voto fosse facultativo? O primeiro efeito seria a quebra de cerca de 30% na participação da população nas eleições, conforme projeções feitas por estudiosos do sistema eleitoral. Algo em torno de 102 milhões de eleitores, considerando um eleitorado de 146.470.880.

Para início de conversa, há um dado irrefutável que precisa ser levado em consideração: com o somatório de abstenções, votos nulos e em branco, ocorre uma quebra de 25% no resultado geral, conforme tem ocorrido em eleições. No pleito de 2012, este número foi de 26% no segundo turno. E dos cerca de 31,7 milhões de eleitores aptos a votar nas 50 cidades que tiveram disputa de segundo turno, 19% não compareceram às urnas. Em São Paulo, capital, 19,99% não foram votar.

Minoria ativa ou maioria passiva?

Em suma, o voto, apesar de obrigatório, queima considerável parcela da votação, sendo razoável projetar para este ano mais de 37 milhões de votos que não entrarão na planilha da apuração. Já o voto facultativo, significando a liberdade de escolha, o direito de ir e vir, de participar ou não do processo eleitoral, abriga a decisão da consciência, calibrada pelo amadurecimento.Se milhões de eleitores pudessem abster-se de votar, por livre e espontânea vontade, outros milhões compareceriam às urnas com discernimento para sufragar nomes e partidos previamente selecionados. O processo registraria índices bem menores de votos nulos e em branco, eis que a comunidade política, ativa e participativa, afluiria em peso aos locais de votação.

É falaciosa a tese de que a obrigatoriedade do voto fortalece a instituição política. Se assim fosse, os EUA ou os Países europeus, considerados territórios que cultivam com vigor as sementes da democracia, adotariam o voto compulsório.

O fato de se ter, em algumas eleições americanas, participação de menos de 50% do eleitorado não significa que a democracia ali seja mais frágil que a de nações onde a votação alcança dados expressivos.

Como observa Paulo Henrique Soares, em seu estudo sobre a diferença entre os sistemas de voto, na Grã-Bretanha, que adota o sufrágio facultativo, a participação eleitoral pode chegar a 70% nos pleitos para a Câmara dos Comuns, enquanto na França a votação para renovação da Assembleia Nacional alcança cerca de 80% dos eleitores. Portanto, não é o voto por obrigação que melhorará os padrões políticos.

A elevação moral e espiritual de um povo decorre dos níveis de desenvolvimento econômico do País e seus reflexos na estrutura educacional.

Na lista do voto obrigatório estão os territórios da América do Sul, com exceção do Paraguai, enquanto a lista do voto facultativo é integrada por Países do Primeiro Mundo, os de língua inglesa e quase todos os da América Central.

A facultatividade do voto, ao contrário do que se pode imaginar, animaria a comunidade política, engajando os grupos mais participativos e vivificando a democracia nos termos apregoados por John Stuart Mill, numa passagem de Considerações sobre o Governo Representativo, quando divide os cidadãos em ativos e passivos. Diz ele: “Os governantes preferem os segundos – pois é mais fácil dominar súditos dóceis ou indiferentes –, mas a democracia necessita dos primeiros. Se devessem prevalecer os cidadãos passivos, os governantes acabariam por transformar seus súditos num bando de ovelhas dedicadas tão somente a pastar capim uma ao lado da outra.”

Valorizar o voto dos mais interessados e envolvidos na política, pela via do voto consciente, pode evitar que conjuntos amorfos participem do processo sem convicção. Alguns poderão apontar nisso posição elitista. Ao que se contrapõe com a indagação: o que é melhor para a democracia, uma minoria ativa ou a maioria passiva? A liberdade para votar ou não causaria um choque de mobilização, levando lideranças e partidos a conduzir um processo de motivação das bases.

Momento adequado

O voto obrigatório remonta à Grécia dos grandes filósofos, tempos em que o legislador ateniense Sólon fez a lei obrigando os cidadãos a escolher um dos partidos. Era a forma de conter a radicalização de facções que quebravam a unidade em torno da polis. Ao lado da proibição de abstenção, nascia também ali o conceito de distribuição de renda.Já entre nós, a obrigatoriedade do voto foi imposta nos tempos do Brasil rural. O voto compulsório se alojou no Código Eleitoral de 1932, tornando-se norma constitucional em 1934. O eleitorado abarcava apenas 10% da população adulta. Temia-se que a pequena participação popular tornasse o processo ilegítimo. Hoje a paisagem brasileira é essencialmente urbana e os desafios são bem maiores.

Resumo da história: o governo promete votar até o fim do ano dois instrumentos da reforma política - a implantação da cláusula de barreira e o fim das coligações proporcionais. Sem dúvida, trata-se de duas disposições que enxugarão a planilha partidária, hoje composta por 33 partidos. A sugestão é que o voto facultativo também seja inserido na reforma política. O momento é mais que adequado.

O voto não é um dever, mas um direito. E o cidadão deve ter liberdade de usar esse direito, se for o caso, com o não-voto. Ou com melhor disposição cívica de comparecer às urnas.

O mentiroso em conserva

Nem de longe quero me equiparar ao Feira, “simpático” apelido do Goebbels em compota que ajudou a eleger essa vigarista para nos desgovernar, mas também já fiz campanha política na vida. Não roubei, não enriqueci e não aceitei dinheiro em underwear nenhuma. O que o casal de mercadores alega – que a política é assim mesmo e se eles não aceitarem o produto do roubo outros aceitarão – esconde uma calhorda ideologia que não para em pé.

Já disse aqui — e volto a repetir — que eu estaria rico se a verdade fosse essa. Não é. Conheço coitados que dormiam nas salas onde as campanhas eram concebidas e realizadas, pois não podiam sequer voltar pra casa para tomar um banho. Passavam dois meses presos por uma causa. Nunca enriqueceram. Conheço muita gente que trabalhou em campanha política. Gente honesta, fazendo o seu serviço e ganhando por ele, sem empulhações nem vigarices.

A insistência desses calhordas em afirmar que “isso é aí isso aí mesmo” esconde a real natureza dessa roubalheira impune. Nunca fui ladrão. Exatamente por isso, me recusei a trabalhar com o PT, quando convidado a fazê-lo. Não era campanha política o mote da roubalheira deles. Era sim o “pagamento pela consciência”, uma espécie de “dízimo do avesso” que esses canalhas pagam ao seu eleitorado para queimar a VEJA em cerimônias universitárias, financiarem milícias virtuais escaladas para achincalharem desafetos nas redes sociais e constrangê-los por suas posições.

É o preço que pagam por dentaduras, laqueaduras e milheiros de telhas distribuídos por esses vagabundos em rincões distantes e fora dos radares da Justiça eleitoral; é a grana necessária para calar a “mídia”, financiar shows milionários da nossa “intelectualidade de tanga” e toda uma “costura social” utilizada para dar um verniz de unanimidade a uma causa vagabunda que não para em pé, sem tungar umas carteiras primeiro.

Acorda, brasileiro. Não sou seu algoz, nem seu ladrão. Não sou cúmplice desse vigarista que afirma que está preso pela qualidade do serviço que prestou à quadrilha de turno. É tão asquerosa essa postura que mereceria uma revisão da prisão por mais tempo, pela periculosidade que apresenta. Esse sujeito não é um marqueteiro; é um bandido. Assim como aquela dona não é uma “prizidenta”; é uma estelionatária.

Seu chefe e dono do bando não é um “iluminado”; é um criminoso cujos crimes estão transbordando como barragem de dejetos, por todos os cantos. Que sirvam de exemplo de como não se deve fazer política neste país, meus caros. Eu vejo gente morta. Gente morta que se diz expert em marketing de campanha. Não passam de embusteiros.

Já disse aqui — e volto a repetir — que eu estaria rico se a verdade fosse essa. Não é. Conheço coitados que dormiam nas salas onde as campanhas eram concebidas e realizadas, pois não podiam sequer voltar pra casa para tomar um banho. Passavam dois meses presos por uma causa. Nunca enriqueceram. Conheço muita gente que trabalhou em campanha política. Gente honesta, fazendo o seu serviço e ganhando por ele, sem empulhações nem vigarices.

A insistência desses calhordas em afirmar que “isso é aí isso aí mesmo” esconde a real natureza dessa roubalheira impune. Nunca fui ladrão. Exatamente por isso, me recusei a trabalhar com o PT, quando convidado a fazê-lo. Não era campanha política o mote da roubalheira deles. Era sim o “pagamento pela consciência”, uma espécie de “dízimo do avesso” que esses canalhas pagam ao seu eleitorado para queimar a VEJA em cerimônias universitárias, financiarem milícias virtuais escaladas para achincalharem desafetos nas redes sociais e constrangê-los por suas posições.

É o preço que pagam por dentaduras, laqueaduras e milheiros de telhas distribuídos por esses vagabundos em rincões distantes e fora dos radares da Justiça eleitoral; é a grana necessária para calar a “mídia”, financiar shows milionários da nossa “intelectualidade de tanga” e toda uma “costura social” utilizada para dar um verniz de unanimidade a uma causa vagabunda que não para em pé, sem tungar umas carteiras primeiro.

Acorda, brasileiro. Não sou seu algoz, nem seu ladrão. Não sou cúmplice desse vigarista que afirma que está preso pela qualidade do serviço que prestou à quadrilha de turno. É tão asquerosa essa postura que mereceria uma revisão da prisão por mais tempo, pela periculosidade que apresenta. Esse sujeito não é um marqueteiro; é um bandido. Assim como aquela dona não é uma “prizidenta”; é uma estelionatária.

Seu chefe e dono do bando não é um “iluminado”; é um criminoso cujos crimes estão transbordando como barragem de dejetos, por todos os cantos. Que sirvam de exemplo de como não se deve fazer política neste país, meus caros. Eu vejo gente morta. Gente morta que se diz expert em marketing de campanha. Não passam de embusteiros.

Terrorista Zé Buchada

Por ser bela e pequenina:

O mestre Humberto Teixeira

A chamou de masculina,

Caetano viu nela a lua

Com sua luz de lamparina.

II

Agora o mundo voltou

Os olhos pra Paraíba,

Pois acharam um terrorista,

Primo de Zé Carnaíba,

Que é bom de perna e de faca,

Na briga fica por riba.

III

Ele mora em Cabedelo,

Tão bonita quanto o Céu,

Costumava andar na orla

Pra comer sarapatel

E ouvia toda tarde

O Bolero de Ravel.

IV

Conheceu pela Internet

Um movimento esquisito,

Que queria mudar o mundo

No coice, tapa e no grito,

E ensinava a fazer bomba

Com buchada de cabrito.

V

Mandava pegar o bucho

E entupir de picado,

Depois com uma linha preta

Deixava bem costurado

E fazia uma bolinha

Interando o cozinhado.

VI

O tempero da buchada,

Misturado com tutano,

Pimenta-do-reino e sebo,

Coentro, cebola e Cinzano,

Botava pra cozinhar

Na panela de um cigano.

VII

É uma bomba poderosa,

Solta nitrato encardido,

Não fica ninguém por perto

E quem não morre enturido

Pode ficar quase mouco

Com o pipoco no ouvido.

VIII

Se soltar dentro de um ônibus,

Gera a maior confusão,

O motorista, enfartando,

Se mete na contramão

E o maquinista do trem

Nem chega na estação.

IX

Num jogo de bacará,

Detonaram uma buchada:

O jogador dava o choro,

Na hora da respirada,

A bomba entrou nas narinas

Que deixou a venta inchada.

X

Na diligência de ontem,

A Federal na cozinha

Encontrou bucho de bode,

Cachaça e pé de galinha,

Uma faca de cortar fumo

E um carretel de linha.

Quanto custa um cadáver?

Em 2016, o mundo gastará quase um trilhão e oitocentos bilhões de dólares com exércitos e armamentos. Por coincidência, é aproximadamente o valor do PIB brasileiro de 2015. Posto de outra maneira, o que cada brasileiro produziu no ano passado será usado até dezembro para matar seres humanos em algum canto do planeta. Ou para exibir força e poder. O exibicionismo de um indivíduo é proibido, porém o de países é tolerado. Os bem dotados são os mais explícitos. Ou letais.

Dois terços desses gastos acontecem em nações com população majoritariamente cristã, que constituem um terço da população mundial. É um paradoxo, se considerarmos o ensinamento dos Evangelhos. O paradoxo cresce se levarmos em conta que com apenas um décimo do dinheiro investido nas guerras seria eliminada a fome no mundo, segundo especialistas da ONU. Um décimo apenas.

Sofremos muito – com razão – pelos 84 seres humanos barbaramente eliminados em Nice, porém nem tomamos conhecimento dos milhares que sucumbem à subnutrição e às balas todos os dias na África, no Oriente Médio e na Ásia. Viraram meras estatísticas. E já perdemos a conta dos corpos encontrados no Mediterrâneo que pertenciam a pessoas como nós em busca de esperança, fugindo de países devastados pelas lutas ou pela miséria. Se pesquisarmos a fundo, em cada nação falida há o dedinho cruel de uma potência ocidental ou emergente. Ou sua ganância brigando pelas riquezas ou pela posição estratégica desses infelizes.

Num cálculo conservador, os gastos militares chegaram a mais de sessenta trilhões de dólares durante o século 20. No mesmo período, segundo o historiador britânico Eric Hobsbawm, os cadáveres produzidos pelas guerras alcançaram a estratosférica cifra de 200 milhões. Dividindo-se esses números, obtém-se algo aterrador: cada cadáver custou mais de 300.000 dólares. Quantas pessoas na Terra amealham durante a vida um patrimônio de 300.000 dólares, o que as tornaria milionárias no Brasil? É muito mais caro matar que sustentar a vida. No entanto, optamos por matar.

Por falar em milionários, a tendência global conduz a uma projeção nefasta. Mantido o atual nível de gastos militares e supondo que eliminaremos no século 21 o mesmo número de pessoas do século 20, atingiremos a incrível marca de um milhão de dólares por cadáver. Isso mesmo. Os seres humanos gastarão um milhão de dólares para se exterminarem, caso repitam a performance assassina do século 20. Se matarmos menos, o preço macabro será ainda maior.

Criamos coisas belas na arte e na ciência, melhoramos a qualidade de vida para muitos, aprovamos uma carta dos Direitos Humanos. Com cinismo, alguns belicosos afirmam que muito do progresso resulta da guerra. Mentira. A paz rende muito mais. Somos uma espécie com instinto predador tão elevado quanto solidário, com uma ressalva: o primeiro prevalece em casos de disputa ou surtos de cobiça. Com tristeza, muita tristeza, desconfio de que o homem seja mesmo o lobo do homem. Duvida? Confira os noticiários.

Luís Giffoni

Dois terços desses gastos acontecem em nações com população majoritariamente cristã, que constituem um terço da população mundial. É um paradoxo, se considerarmos o ensinamento dos Evangelhos. O paradoxo cresce se levarmos em conta que com apenas um décimo do dinheiro investido nas guerras seria eliminada a fome no mundo, segundo especialistas da ONU. Um décimo apenas.

Num cálculo conservador, os gastos militares chegaram a mais de sessenta trilhões de dólares durante o século 20. No mesmo período, segundo o historiador britânico Eric Hobsbawm, os cadáveres produzidos pelas guerras alcançaram a estratosférica cifra de 200 milhões. Dividindo-se esses números, obtém-se algo aterrador: cada cadáver custou mais de 300.000 dólares. Quantas pessoas na Terra amealham durante a vida um patrimônio de 300.000 dólares, o que as tornaria milionárias no Brasil? É muito mais caro matar que sustentar a vida. No entanto, optamos por matar.

Por falar em milionários, a tendência global conduz a uma projeção nefasta. Mantido o atual nível de gastos militares e supondo que eliminaremos no século 21 o mesmo número de pessoas do século 20, atingiremos a incrível marca de um milhão de dólares por cadáver. Isso mesmo. Os seres humanos gastarão um milhão de dólares para se exterminarem, caso repitam a performance assassina do século 20. Se matarmos menos, o preço macabro será ainda maior.

Criamos coisas belas na arte e na ciência, melhoramos a qualidade de vida para muitos, aprovamos uma carta dos Direitos Humanos. Com cinismo, alguns belicosos afirmam que muito do progresso resulta da guerra. Mentira. A paz rende muito mais. Somos uma espécie com instinto predador tão elevado quanto solidário, com uma ressalva: o primeiro prevalece em casos de disputa ou surtos de cobiça. Com tristeza, muita tristeza, desconfio de que o homem seja mesmo o lobo do homem. Duvida? Confira os noticiários.

Luís Giffoni

Assinar:

Comentários (Atom)