segunda-feira, 2 de junho de 2025

De Auschwitz a Gaza

Gaza foi transformada no maior campo de concentração a céu aberto jamais conhecido pela humanidade. Um inimaginável “corredor da morte” onde o povo palestino, mais da metade crianças, aguarda a condenação sem sursis ditada pelo inimigo luciferino assustadoramente belicoso e perverso. E, na mesma medida, covarde. O governo sionista de Israel promove, há meses, sob as vistas cegas da comunidade internacional, cínica, uma declarada limpeza étnica. Nesse verdadeiro “campo de concentração e extermínio” os desgraçados não caminham com seus próprios pés para as câmaras de gás a que eram condenadas as vítimas do nazismo: são destroçados pelas bombas do moderníssimo exército do Estado de Israel, fundado em 1947 sob os auspícios da ONU exatamente para garantir um lar ao povo sobrevivente do holocausto. Como os judeus de ontem, os palestinos de hoje não têm condições de defesa; mas sobre eles (como se a fome, o vilipêndio e o roubo de suas terras não fossem suficientes) um poderoso exército – aviões supersônicos, drones, mísseis, tanques de guerra e toda sorte de artilharia –vomita bombas. Trata-se de um genocídio operado às claras e à sombra da iniquidade moral de uma comunidade internacional que a tudo assiste impassível. Ao contrário dos prisioneiros do campo de concentração de Auschwitz, as vítimas de hoje não podem sonhar com a libertação do Exército Vermelho, que em janeiro de 1945 avançou sobre a Polônia a caminho de Berlim. Ninguém marcha em seu socorro. Estão abandonadas “à própria sorte”, que se tem revelado madrasta.

Os que escaparem do cerco de Gaza já estão condenados à ausência de futuro: sem pátria e sem terra, não terão para onde ir. São pobres, e não dispõem de uma cadeia de proteção espalhada pelo mundo; são os novos condenados da terra. Sem “salvação prometida”, foram condenados ao desterro, caminharão sem destino, desfeitos os sonhos, perdidas as esperanças mais modestas.

Em 1947, a Palestina, então ocupada por 600 mil judeus e 1,3 milhão de árabes (dos quais cerca de 700 mil palestinos foram expulsos), seria partilhada para que ali se instalassem dois Estados, um judeu (o futuro Estado de Israel) e outro árabe. O primeiro se estabeleceu, e sabe-se o que é ele hoje. O outro, passados 78 anos, aguarda o reconhecimento internacional que lhe é negado. Lideram a recusa os EUA e sua coorte: Reino Unido, Alemanha e a maioria da União Europeia. Israel ocupa e bloqueia os territórios palestinos da Cisjordânia, de Jerusalém Oriental e de Gaza, onde deita e rola desde a invasão de 1967, no curso da “Guerra dos Seis Dias”.

Os palestinos de Gaza são um povo cativo em país ocupado para ser destruído, hermeticamente bloqueado, privado de combustível, eletricidade, água, alimentos e remédios, com sua infraestrutura civil destruída, as escolas postas abaixo, e os hospitais à mercê dos bombardeios. As estimativas falam em algo como 35 e 45 mil vítimas civis. Mais de 15 mil crianças já morreram, e a ONU adverte que outras, mais de 15 ml bebês, ainda podem morrer se o governo de Israel continuar bloqueando a entrada de alimentos e remédios. A propósito, o insuspeitíssimo Estadão (29/5/25), claramente vinculado aos interesses da direita internacional, reproduz matéria de agência de notícias estrangeira sob o seguinte título: “Palestinos famintos invadem centro de distribuição de comida”. Abaixo estampa foto de multidão de jovens e velhos, todos famélicos, disputando uma cuia de farinha ou um naco de pão.

Enquanto a comunidade internacional se omite, e o sionismo aplaude os crimes de guerra, Ehud Olmert, ex-primeiro ministro de Israel (2006-2009), define a política sionista como “perversa, maliciosa e irresponsável”. É preciso ouvi-lo:

“Netanyahu, tipicamente, tenta obscurecer o tipo de ordens que vem dando, a fim de se esquivar de responsabilidade legal e criminal no devido tempo. Mas alguns de seus lacaios dizem isso abertamente: ‘Sim, vamos matar Gaza de fome’”. Acusa: “Israel está cometendo crimes de guerra”.

Ehud Olmert certamente identifica como lacaios do genocida personagens como o ex-ministro e ex-deputado e líder direitista Moshe Feiglin, fundador do Zehut. Vejamos o que declarou em entrevista ao Canal 14, da televisão israelense:

“Toda criança, todo bebê em gaza é um inimigo. O inimigo não é o Hamas, nem a ala militar do Hamas. Toda criança em Gaza é um inimigo. Temos que conquistar Gaza e colonizá-la e não deixar uma só criança lá. E não há outra vitória”.

O conteúdo do áudio foi registrado pelo The Guardian e correu o mundo, sem, contudo, despertar o menor interesse da grande imprensa brasileira.

Ao contrário dos nazistas, que tentavam esconder o holocausto, o genocídio levado a cabo contra os palestinos é escancarado, exposto ao mundo, tonitruado e exaltado pelos dirigentes de Israel e dos EUA, a potência imperial que lhes fornece apoio político, econômico, militar e logístico. Ao contrário do povo alemão, que alegava desconhecer os consabidos crimes do nazismo, a população de Israel aplaude o genocídio.

Segundo pesquisa encomendada pela Penn State University, e analisada por Tamir Sorek, “82% dos judeus-israelenses apoiam a limpeza étnica de Gaza, enquanto 56% apoiam a expulsão de palestinos com cidadania israelense, comumente designados pelo léxico colonial como árabes-israelenses, e 47% concordam com a matança de palestinos em áreas conquistadas por Israel”. A visão fundamentalista, messiânica e supremacista, todavia, não muda, quando, diz a pesquisa, é ouvido o público secular: “69% dos secularistas apoiam a expulsão forçada dos moradores de Gaza, e 31% deles veem o extermínio dos moradores de Jericó como um precedente que as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) deveriam adotar.”

Os últimos acontecimentos, porém, e o temor de que a barbárie sionista torne impossível o retorno dos reféns ainda nas mãos do Hamas, podem mudar o quadro interno. Registram-se as primeiras reações populares contra os reiterados crimes de guerra do Estado sionista. Manifestações de protestos surgem em várias capitais europeias.

A tudo o que se sabe e não se pode mais ignorar, a imprensa maistream batiza de “a guerra de Gaza”, como se estivéssemos em face do confronto entre dois exércitos. Assim participa da “guerra”, manipulando a informação, uma de suas frentes mais importantes. Ecoa a narrativa ideológica que interessa a sionismo, e ainda distorce ao reiterar que as ações militares têm os guerrilheiros do Hamas como alvo, quando qualquer análise fria põe a nu que o objeto dos massacres é uma hedionda limpeza étnica. É preciso denunciar e repetir à exaustão.

Agências internacionais, em meados deste maio, estimavam algo entre 35 e 40 mil como o número de vítimas civis fatais em Gaza. Ainda é impossível calcular o número de feridos e mutilados e invalidados. Mas já se pode dizer que todos perderam seus bens e a cidade foi reduzida a nada. Onde já se comemorou a vida, onde um dia foi possível acreditar no futuro, apostar no sonho de um novo lar, o sionismo construiu um grande túmulo; nele se misturam vidas mortas e ruínas. Os palestinos amargam a angústia de não saberem até quando estarão vivos.

Nosso silêncio, nossa inação, como povo, como sociedade, como agentes políticos, o silêncio de nossas organizações, a apatia da academia, o sono dos sindicatos, a miséria de nossos partidos, nossa pobreza revolucionária, nosso recuo diante do establishment serão registrados pela História como cumplicidade moral.

Do nosso governo é justo esperar algo mais que a justa retórica.

A miséria nazista, que atingiu de forma bruta e até então impensável os judeus, os comunistas, os progressistas e o pensamento de esquerda de um modo geral, os homossexuais, os ciganos, os doentes mentais, os dissidentes – a miséria dos crimes de guerra cometidos na Segunda Guerra –, foi condenada tanto pela indignação ética do mundo que então se recompunha, quanto pelo direito internacional, erguido pelo poder vencedor dos aliados. O direito carece da força para se impor. Quase todos os criminosos de guerra do Eixo (afora os que se suicidaram, como Hitler) foram julgados e condenados pelo Tribunal de Nurenberg. Ocorre que os criminosos de hoje são os que controlam a força que controla o direito.

Os crimes de guerra dos EUA no Vietnã foram julgados pelo Tribunal Russell. Na altura, era o máximo possível diante da potência guerreira. Não implicou consequências objetivas, não evitou novas invasões, nem novas ocupações, nem novos crimes de guerra, mas, pelo menos, pode-se dizer que nossa consciência crítica, com aquele gesto de notável carga simbólica, rompeu com a inércia moral, e, não podendo intervir no processo histórico, deixamos nosso testemunho. A posteridade julgará os omissos.

Desprotegida do que ainda chamamos de civilização, que dela se apartou, Gaza, vazia e morta, logo se transformará na formosa Riviera dos sonhos imobiliários de Trump. Suas praias, nas margens orientais do Mar Negro, hoje interditadas, em breve estarão liberadas. Bem guardadas, serão desfrutadas por brancos europeus, norte-americanos e israelenses endinheirados, livres de palestinos e dos pobres de um modo geral. Não será ainda o grande sonho, mas pode ser a nano sugestão de uma terra prometida.

Roberto Amaral

Os que escaparem do cerco de Gaza já estão condenados à ausência de futuro: sem pátria e sem terra, não terão para onde ir. São pobres, e não dispõem de uma cadeia de proteção espalhada pelo mundo; são os novos condenados da terra. Sem “salvação prometida”, foram condenados ao desterro, caminharão sem destino, desfeitos os sonhos, perdidas as esperanças mais modestas.

Em 1947, a Palestina, então ocupada por 600 mil judeus e 1,3 milhão de árabes (dos quais cerca de 700 mil palestinos foram expulsos), seria partilhada para que ali se instalassem dois Estados, um judeu (o futuro Estado de Israel) e outro árabe. O primeiro se estabeleceu, e sabe-se o que é ele hoje. O outro, passados 78 anos, aguarda o reconhecimento internacional que lhe é negado. Lideram a recusa os EUA e sua coorte: Reino Unido, Alemanha e a maioria da União Europeia. Israel ocupa e bloqueia os territórios palestinos da Cisjordânia, de Jerusalém Oriental e de Gaza, onde deita e rola desde a invasão de 1967, no curso da “Guerra dos Seis Dias”.

Os palestinos de Gaza são um povo cativo em país ocupado para ser destruído, hermeticamente bloqueado, privado de combustível, eletricidade, água, alimentos e remédios, com sua infraestrutura civil destruída, as escolas postas abaixo, e os hospitais à mercê dos bombardeios. As estimativas falam em algo como 35 e 45 mil vítimas civis. Mais de 15 mil crianças já morreram, e a ONU adverte que outras, mais de 15 ml bebês, ainda podem morrer se o governo de Israel continuar bloqueando a entrada de alimentos e remédios. A propósito, o insuspeitíssimo Estadão (29/5/25), claramente vinculado aos interesses da direita internacional, reproduz matéria de agência de notícias estrangeira sob o seguinte título: “Palestinos famintos invadem centro de distribuição de comida”. Abaixo estampa foto de multidão de jovens e velhos, todos famélicos, disputando uma cuia de farinha ou um naco de pão.

Enquanto a comunidade internacional se omite, e o sionismo aplaude os crimes de guerra, Ehud Olmert, ex-primeiro ministro de Israel (2006-2009), define a política sionista como “perversa, maliciosa e irresponsável”. É preciso ouvi-lo:

“Netanyahu, tipicamente, tenta obscurecer o tipo de ordens que vem dando, a fim de se esquivar de responsabilidade legal e criminal no devido tempo. Mas alguns de seus lacaios dizem isso abertamente: ‘Sim, vamos matar Gaza de fome’”. Acusa: “Israel está cometendo crimes de guerra”.

Ehud Olmert certamente identifica como lacaios do genocida personagens como o ex-ministro e ex-deputado e líder direitista Moshe Feiglin, fundador do Zehut. Vejamos o que declarou em entrevista ao Canal 14, da televisão israelense:

“Toda criança, todo bebê em gaza é um inimigo. O inimigo não é o Hamas, nem a ala militar do Hamas. Toda criança em Gaza é um inimigo. Temos que conquistar Gaza e colonizá-la e não deixar uma só criança lá. E não há outra vitória”.

O conteúdo do áudio foi registrado pelo The Guardian e correu o mundo, sem, contudo, despertar o menor interesse da grande imprensa brasileira.

Ao contrário dos nazistas, que tentavam esconder o holocausto, o genocídio levado a cabo contra os palestinos é escancarado, exposto ao mundo, tonitruado e exaltado pelos dirigentes de Israel e dos EUA, a potência imperial que lhes fornece apoio político, econômico, militar e logístico. Ao contrário do povo alemão, que alegava desconhecer os consabidos crimes do nazismo, a população de Israel aplaude o genocídio.

Segundo pesquisa encomendada pela Penn State University, e analisada por Tamir Sorek, “82% dos judeus-israelenses apoiam a limpeza étnica de Gaza, enquanto 56% apoiam a expulsão de palestinos com cidadania israelense, comumente designados pelo léxico colonial como árabes-israelenses, e 47% concordam com a matança de palestinos em áreas conquistadas por Israel”. A visão fundamentalista, messiânica e supremacista, todavia, não muda, quando, diz a pesquisa, é ouvido o público secular: “69% dos secularistas apoiam a expulsão forçada dos moradores de Gaza, e 31% deles veem o extermínio dos moradores de Jericó como um precedente que as Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) deveriam adotar.”

Os últimos acontecimentos, porém, e o temor de que a barbárie sionista torne impossível o retorno dos reféns ainda nas mãos do Hamas, podem mudar o quadro interno. Registram-se as primeiras reações populares contra os reiterados crimes de guerra do Estado sionista. Manifestações de protestos surgem em várias capitais europeias.

A tudo o que se sabe e não se pode mais ignorar, a imprensa maistream batiza de “a guerra de Gaza”, como se estivéssemos em face do confronto entre dois exércitos. Assim participa da “guerra”, manipulando a informação, uma de suas frentes mais importantes. Ecoa a narrativa ideológica que interessa a sionismo, e ainda distorce ao reiterar que as ações militares têm os guerrilheiros do Hamas como alvo, quando qualquer análise fria põe a nu que o objeto dos massacres é uma hedionda limpeza étnica. É preciso denunciar e repetir à exaustão.

Agências internacionais, em meados deste maio, estimavam algo entre 35 e 40 mil como o número de vítimas civis fatais em Gaza. Ainda é impossível calcular o número de feridos e mutilados e invalidados. Mas já se pode dizer que todos perderam seus bens e a cidade foi reduzida a nada. Onde já se comemorou a vida, onde um dia foi possível acreditar no futuro, apostar no sonho de um novo lar, o sionismo construiu um grande túmulo; nele se misturam vidas mortas e ruínas. Os palestinos amargam a angústia de não saberem até quando estarão vivos.

Nosso silêncio, nossa inação, como povo, como sociedade, como agentes políticos, o silêncio de nossas organizações, a apatia da academia, o sono dos sindicatos, a miséria de nossos partidos, nossa pobreza revolucionária, nosso recuo diante do establishment serão registrados pela História como cumplicidade moral.

Do nosso governo é justo esperar algo mais que a justa retórica.

A miséria nazista, que atingiu de forma bruta e até então impensável os judeus, os comunistas, os progressistas e o pensamento de esquerda de um modo geral, os homossexuais, os ciganos, os doentes mentais, os dissidentes – a miséria dos crimes de guerra cometidos na Segunda Guerra –, foi condenada tanto pela indignação ética do mundo que então se recompunha, quanto pelo direito internacional, erguido pelo poder vencedor dos aliados. O direito carece da força para se impor. Quase todos os criminosos de guerra do Eixo (afora os que se suicidaram, como Hitler) foram julgados e condenados pelo Tribunal de Nurenberg. Ocorre que os criminosos de hoje são os que controlam a força que controla o direito.

Os crimes de guerra dos EUA no Vietnã foram julgados pelo Tribunal Russell. Na altura, era o máximo possível diante da potência guerreira. Não implicou consequências objetivas, não evitou novas invasões, nem novas ocupações, nem novos crimes de guerra, mas, pelo menos, pode-se dizer que nossa consciência crítica, com aquele gesto de notável carga simbólica, rompeu com a inércia moral, e, não podendo intervir no processo histórico, deixamos nosso testemunho. A posteridade julgará os omissos.

Desprotegida do que ainda chamamos de civilização, que dela se apartou, Gaza, vazia e morta, logo se transformará na formosa Riviera dos sonhos imobiliários de Trump. Suas praias, nas margens orientais do Mar Negro, hoje interditadas, em breve estarão liberadas. Bem guardadas, serão desfrutadas por brancos europeus, norte-americanos e israelenses endinheirados, livres de palestinos e dos pobres de um modo geral. Não será ainda o grande sonho, mas pode ser a nano sugestão de uma terra prometida.

Roberto Amaral

A desumanização da política

Seja quem for o candidato à Presidência da República em 2026 — Lula, Bolsonaro ou algum de seus herdeiros políticos —, é provável que o pleito reproduza a lógica da divisão entre “nós e eles”, “petralhas” contra “bolsominions”, “esquerdistas” versus “direitistas”. O Brasil atravessa uma das fases mais polarizadas de sua história republicana. Embora a polarização não seja fenômeno novo em nossa trajetória política, ela já foi sustentada por projetos de país — como o nacionalismo, o desenvolvimentismo, o trabalhismo. Hoje, a disputa é personalizada: fulanos contra sicranos. O conteúdo cede lugar ao confronto de identidades.

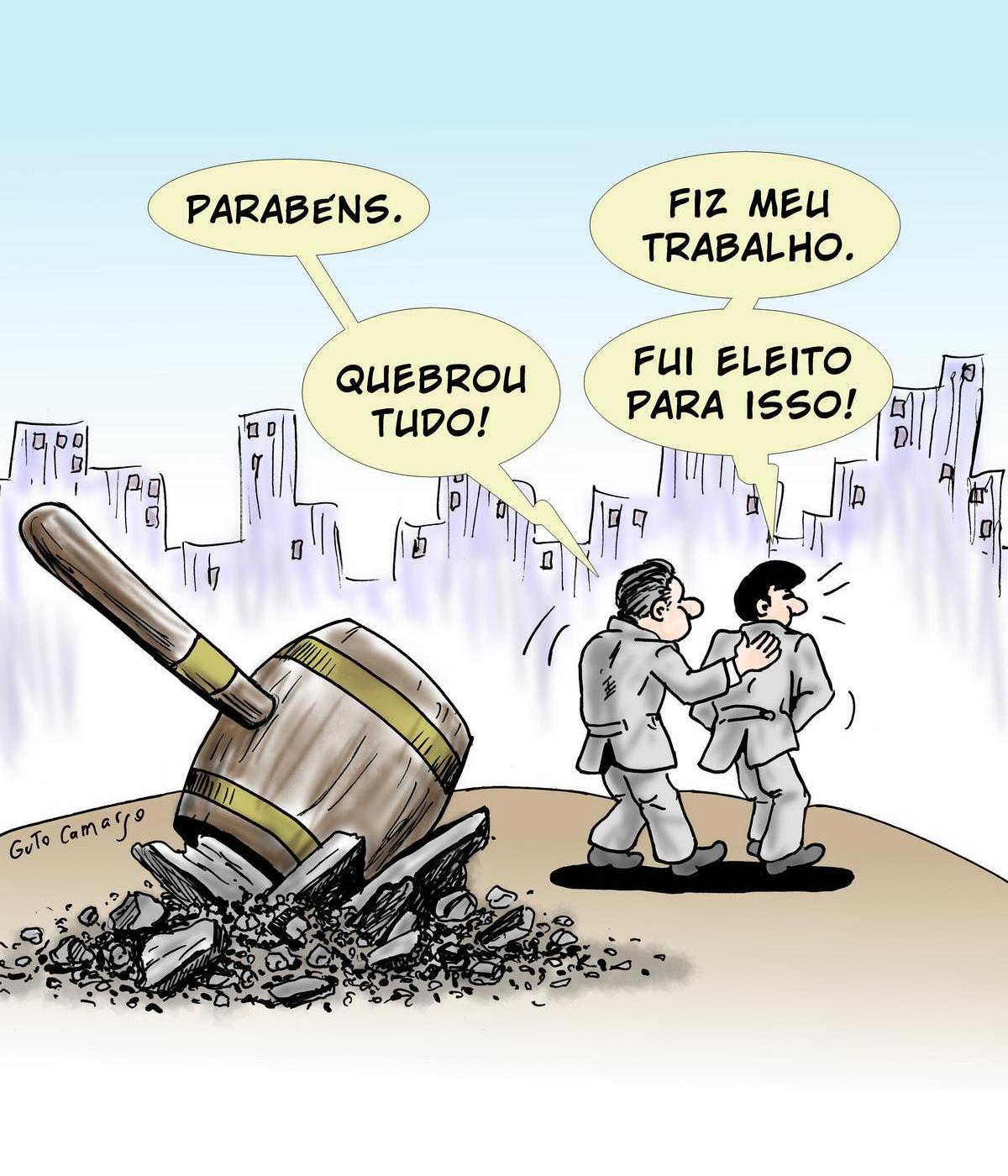

A polarização contemporânea assume a forma de uma guerra simbólica, em que os adversários não buscam se vencer por meio de ideias, argumentos ou propostas, mas sim por meio de rótulos e estigmas. A linguagem política atual tende a negar a humanidade do outro, reduzindo-o a caricatura. Por isso, falamos em desumanização da política — um ciclo marcado pela intolerância, pelo ódio e por práticas discursivas que transformam o adversário em inimigo moral.

Sob essa lógica, o antagonista é visto como ser inferior, indigno de respeito, numa retórica maniqueísta em que “os bons” enfrentam “os maus”. A crítica política dá lugar à demonização do outro, tornando inviável qualquer forma de diálogo ou construção conjunta. Esse fenômeno está presente em muitos regimes democráticos, onde cresce a preocupação com o esvaziamento ético da vida pública.

Entre as causas dessa degradação, destacam-se a despolitização da cidadania, a perda de referências ideológicas e a transformação da política — antes concebida como missão — em profissão ou negócio. A lógica clientelista do “toma lá, dá cá” reforça a coisificação da política brasileira, desfigurando seu papel como instrumento coletivo de organização social.

Hannah Arendt advertia que, ao reduzir a política a simples troca de interesses, abandona-se sua dimensão transformadora. Platão e Aristóteles, ao conceberem a política como arte do bem comum, atribuíram-lhe o papel de organizar racionalmente a vida em sociedade. A política coisificada, por outro lado, fragmenta, rebaixa e ameaça os alicerces da democracia ao substituir o debate público por disputas sectárias e interesses privados.

A desumanização transforma adversários em inimigos e legitima práticas autoritárias. A escalada da polarização costuma vir acompanhada de atos violentos e atentados contra instituições democráticas. Exemplos não faltam: a invasão do Capitólio, nos Estados Unidos, em 6 de janeiro de 2021, e a depredação das sedes dos Três Poderes, em Brasília, em 8 de janeiro de 2023, são manifestações extremas de uma política que perdeu o senso de medida e o compromisso com o convívio democrático.

Arendt também alertava que a criação e manipulação do medo são instrumentos centrais nos regimes autoritários. A ansiedade social — alimentada pela crença de que determinados grupos representam uma ameaça à ordem — é frequentemente instrumentalizada por líderes populistas para justificar a concentração de poder e o ataque a direitos civis. A história oferece provas eloquentes disso.

A desumanização da política é, hoje, objeto crescente de investigação acadêmica. Estudo conduzido pelos professores Christopher D. Petsko (Universidade da Carolina do Norte) e Nour S. Kteily (Northwestern University) analisou como conservadores e liberais se percebem mutuamente nos Estados Unidos. Segundo a pesquisa, os liberais tendem a ver os conservadores como brutais e violentos, enquanto os conservadores descrevem os liberais como imaturos e infantis. A hostilidade mútua, intensificada durante a presidência de Donald Trump, deixa marcas profundas no tecido social.

Trump, com seu discurso agressivo e performático, ampliou a visibilidade de uma retórica de rancor, transformando a política em espetáculo. Ao responsabilizar imigrantes, minorias e opositores pelas crises econômicas e sociais, desviou o debate das causas estruturais dos problemas nacionais e aprofundou divisões. A cobertura midiática, aliada à viralização do discurso nas redes sociais, contribuiu para a naturalização do antagonismo e da linguagem desumanizadora.

No Brasil, a situação tem características similares, embora com nuances próprias. A polarização não se dá entre dois partidos bem estruturados, como nos Estados Unidos, mas entre campos de poder mais fluidos — governo e oposição —, muitas vezes representados por figuras que já não expressam programas políticos claros ou consistentes. A retórica se sustenta em símbolos e afetos, mais do que em ideias.

Lula, embora provenha de uma tradição progressista, governa com uma base heterogênea, que inclui partidos de esquerda, centro e direita, o que enfraquece a coerência ideológica de seu governo. Bolsonaro, por sua vez, embora se apresente como conservador, assume posições que muitas vezes colidem com esse ideário — especialmente no que diz respeito à relação com o Estado e à defesa da propriedade privada.

Diante desse cenário, cabe perguntar: como resgatar o sentido clássico de política, tal como concebido por Aristóteles — como a arte de promover a vida em comum? Como reumanizar a política brasileira?

A resposta passa, inevitavelmente, pela educação. A formação cidadã é a única via capaz de restaurar o valor da política como serviço público e espaço de convivência democrática. É pela educação que se formam sujeitos críticos, abertos ao diálogo, comprometidos com a ética e atentos ao bem comum. É pela educação que um território se transforma em Nação.

A polarização contemporânea assume a forma de uma guerra simbólica, em que os adversários não buscam se vencer por meio de ideias, argumentos ou propostas, mas sim por meio de rótulos e estigmas. A linguagem política atual tende a negar a humanidade do outro, reduzindo-o a caricatura. Por isso, falamos em desumanização da política — um ciclo marcado pela intolerância, pelo ódio e por práticas discursivas que transformam o adversário em inimigo moral.

Sob essa lógica, o antagonista é visto como ser inferior, indigno de respeito, numa retórica maniqueísta em que “os bons” enfrentam “os maus”. A crítica política dá lugar à demonização do outro, tornando inviável qualquer forma de diálogo ou construção conjunta. Esse fenômeno está presente em muitos regimes democráticos, onde cresce a preocupação com o esvaziamento ético da vida pública.

Entre as causas dessa degradação, destacam-se a despolitização da cidadania, a perda de referências ideológicas e a transformação da política — antes concebida como missão — em profissão ou negócio. A lógica clientelista do “toma lá, dá cá” reforça a coisificação da política brasileira, desfigurando seu papel como instrumento coletivo de organização social.

Hannah Arendt advertia que, ao reduzir a política a simples troca de interesses, abandona-se sua dimensão transformadora. Platão e Aristóteles, ao conceberem a política como arte do bem comum, atribuíram-lhe o papel de organizar racionalmente a vida em sociedade. A política coisificada, por outro lado, fragmenta, rebaixa e ameaça os alicerces da democracia ao substituir o debate público por disputas sectárias e interesses privados.

A desumanização transforma adversários em inimigos e legitima práticas autoritárias. A escalada da polarização costuma vir acompanhada de atos violentos e atentados contra instituições democráticas. Exemplos não faltam: a invasão do Capitólio, nos Estados Unidos, em 6 de janeiro de 2021, e a depredação das sedes dos Três Poderes, em Brasília, em 8 de janeiro de 2023, são manifestações extremas de uma política que perdeu o senso de medida e o compromisso com o convívio democrático.

Arendt também alertava que a criação e manipulação do medo são instrumentos centrais nos regimes autoritários. A ansiedade social — alimentada pela crença de que determinados grupos representam uma ameaça à ordem — é frequentemente instrumentalizada por líderes populistas para justificar a concentração de poder e o ataque a direitos civis. A história oferece provas eloquentes disso.

A desumanização da política é, hoje, objeto crescente de investigação acadêmica. Estudo conduzido pelos professores Christopher D. Petsko (Universidade da Carolina do Norte) e Nour S. Kteily (Northwestern University) analisou como conservadores e liberais se percebem mutuamente nos Estados Unidos. Segundo a pesquisa, os liberais tendem a ver os conservadores como brutais e violentos, enquanto os conservadores descrevem os liberais como imaturos e infantis. A hostilidade mútua, intensificada durante a presidência de Donald Trump, deixa marcas profundas no tecido social.

Trump, com seu discurso agressivo e performático, ampliou a visibilidade de uma retórica de rancor, transformando a política em espetáculo. Ao responsabilizar imigrantes, minorias e opositores pelas crises econômicas e sociais, desviou o debate das causas estruturais dos problemas nacionais e aprofundou divisões. A cobertura midiática, aliada à viralização do discurso nas redes sociais, contribuiu para a naturalização do antagonismo e da linguagem desumanizadora.

No Brasil, a situação tem características similares, embora com nuances próprias. A polarização não se dá entre dois partidos bem estruturados, como nos Estados Unidos, mas entre campos de poder mais fluidos — governo e oposição —, muitas vezes representados por figuras que já não expressam programas políticos claros ou consistentes. A retórica se sustenta em símbolos e afetos, mais do que em ideias.

Lula, embora provenha de uma tradição progressista, governa com uma base heterogênea, que inclui partidos de esquerda, centro e direita, o que enfraquece a coerência ideológica de seu governo. Bolsonaro, por sua vez, embora se apresente como conservador, assume posições que muitas vezes colidem com esse ideário — especialmente no que diz respeito à relação com o Estado e à defesa da propriedade privada.

Diante desse cenário, cabe perguntar: como resgatar o sentido clássico de política, tal como concebido por Aristóteles — como a arte de promover a vida em comum? Como reumanizar a política brasileira?

A resposta passa, inevitavelmente, pela educação. A formação cidadã é a única via capaz de restaurar o valor da política como serviço público e espaço de convivência democrática. É pela educação que se formam sujeitos críticos, abertos ao diálogo, comprometidos com a ética e atentos ao bem comum. É pela educação que um território se transforma em Nação.

Crianças palestinas não esquecerão o que não fizemos por elas

Golda Meir deveria conhecer a força do apego humano a um chão. Dedicara a vida à criação do Estado de Israel antes de tornar-se a primeira e única mulher a chefiá-lo. Nascida na Kiev da antiga Rússia imperial (que depois se tornaria parte da União Soviética, implodiria com o comunismo e ressurgiria como capital da atual Ucrânia), a líder sionista chegou a ser portadora de passaporte palestino à época do Mandato Britânico na região.

— Os velhos morrerão, e os jovens haverão de esquecer — garantiu a colonos judeus que se assentaram em terras palestinas e se inquietavam com a rebelião dos expulsos.

Estava errada. Os velhos foram morrendo, sim. Mas não sem antes passar às gerações seguintes os nomes e as lembranças de um vilarejo, um teto, uma oliveira perdidos. Enquanto houver herdeiros desse mapa da memória palestina, o apego ao chão e ao direito de nele viver continuarão a ser repassados aos mais jovens. Ou, como escreve a tunisiano-britânica Soumaya Ghannoushi, especialista em política do Oriente Médio, “enquanto houver crianças, a Palestina vive”.

Crianças nunca iniciam guerras, mas são elas as mais indefesas — não só em Gaza, como na Ucrânia ou nas favelas brasileiras. Em março, o Ministério da Saúde de Gaza divulgou um documento de 1.516 páginas contendo o nome completo de palestinos mortos desde a resposta militar israelense ao ataque terrorista de outubro de 2023. As primeiras 27 páginas da listagem abarcam somente bebês de menos de 1 ano. Das 15.613 crianças nomeadas no documento (31% do total de mortos), quase 2.100 só chegaram a viver dois anos. No mês seguinte, com o frágil cessar-fogo atropelado por Benjamin Netanyahu, chegou a quase 17 mil o total dessas infâncias interrompidas.

Um quarto de século atrás, o jornalista Charles Enderlin, da emissora France 2, relatou ao mundo a morte de um menino palestino, Muhammad al-Durrah, de 12 anos, nos braços do pai, vítima de saraivada de balas atribuídas a disparos de soldados israelenses. A cena exibida tinha 55 segundos, enquanto o total filmado, porém jamais divulgado, dura 27 minutos. Ela fora captada pelo câmera Talal Abu Rahma, correu mundo e gerou indignação global, tornando al-Durrah mártir e símbolo cultuado da luta palestina. Hoje, amontoam-se análises documentais e versões contraditórias impedindo que se chegue a uma conclusão inequívoca do ocorrido. Ainda assim, o que pareceu ser a imagem de uma única criança metralhada até morrer nos braços do pai incendiou o mundo.

Hoje? Apesar dos números citados acima, do streaming ininterrupto de brutalidade militar contra a vida humana, vegetal ou animal de Gaza, o mundo se esconde atrás de princípios declaratórios.

— Enquanto houver crianças, escreve Soumaya Ghannoushi, as que não morreram caminham descalças pela terra arrasada, crianças de braços finos carregando irmãos ainda menores, agarrados ao que resta da família. Algumas estão cobertas de cinzas, já não choram, estão em choque. Outras gritam por nomes que não respondem. Não há segurança em Gaza, não há silêncio, não há pausa. Há apenas movimento: de fugir, de enterrar, de fugir mais. Que tipo de guerra é esta que produz uma geração de crianças sem pernas? Que Estado trava este tipo de guerra e lhe dá o nome de autodefesa?

Hoje a Faixa de Gaza tem o maior número de crianças amputadas per capita do planeta — amputações muitas vezes realizadas em condições aberrantes, sem anestesia e à luz de lanterna, como consta dos inúmeros relatórios produzidos por equipes médicas internacionais. Um número obsceno dessas crianças feridas teria sólidas chances de vida se transferidas para instalações e cuidados apropriados.

Segundo dados de um fundo assistencial com sede nos Estados Unidos (PCRF), há mais de 5 mil crianças em Gaza à espera de aprovação de Israel para ser evacuadas. Outras vezes são os países de excelência no tratamento infantil que se fazem de surdos. O Reino Unido governado pelo trabalhista Keir Starmer demorou 17 meses para aceitar receber crianças palestinas feridas — e, mesmo assim, apenas duas meninas até agora.

— Este não deveria ser comemorado como um momento de orgulho nacional, e sim de desonra nacional — desabafou Omar Abdel-Mannan, um dos médicos envolvidos na operação.

Em comparação, o mesmo Great Ormond Street Hospital londrino recebera mais de cem crianças ucranianas também vítimas da guerra. Se conseguirem sobreviver, tornar-se jovens, talvez alcançar a cidadania num mundo inglório, as crianças de Gaza não haverão de esquecer. Não esquecerão o que não fizemos.

— Os velhos morrerão, e os jovens haverão de esquecer — garantiu a colonos judeus que se assentaram em terras palestinas e se inquietavam com a rebelião dos expulsos.

Estava errada. Os velhos foram morrendo, sim. Mas não sem antes passar às gerações seguintes os nomes e as lembranças de um vilarejo, um teto, uma oliveira perdidos. Enquanto houver herdeiros desse mapa da memória palestina, o apego ao chão e ao direito de nele viver continuarão a ser repassados aos mais jovens. Ou, como escreve a tunisiano-britânica Soumaya Ghannoushi, especialista em política do Oriente Médio, “enquanto houver crianças, a Palestina vive”.

Um quarto de século atrás, o jornalista Charles Enderlin, da emissora France 2, relatou ao mundo a morte de um menino palestino, Muhammad al-Durrah, de 12 anos, nos braços do pai, vítima de saraivada de balas atribuídas a disparos de soldados israelenses. A cena exibida tinha 55 segundos, enquanto o total filmado, porém jamais divulgado, dura 27 minutos. Ela fora captada pelo câmera Talal Abu Rahma, correu mundo e gerou indignação global, tornando al-Durrah mártir e símbolo cultuado da luta palestina. Hoje, amontoam-se análises documentais e versões contraditórias impedindo que se chegue a uma conclusão inequívoca do ocorrido. Ainda assim, o que pareceu ser a imagem de uma única criança metralhada até morrer nos braços do pai incendiou o mundo.

Hoje? Apesar dos números citados acima, do streaming ininterrupto de brutalidade militar contra a vida humana, vegetal ou animal de Gaza, o mundo se esconde atrás de princípios declaratórios.

— Enquanto houver crianças, escreve Soumaya Ghannoushi, as que não morreram caminham descalças pela terra arrasada, crianças de braços finos carregando irmãos ainda menores, agarrados ao que resta da família. Algumas estão cobertas de cinzas, já não choram, estão em choque. Outras gritam por nomes que não respondem. Não há segurança em Gaza, não há silêncio, não há pausa. Há apenas movimento: de fugir, de enterrar, de fugir mais. Que tipo de guerra é esta que produz uma geração de crianças sem pernas? Que Estado trava este tipo de guerra e lhe dá o nome de autodefesa?

Hoje a Faixa de Gaza tem o maior número de crianças amputadas per capita do planeta — amputações muitas vezes realizadas em condições aberrantes, sem anestesia e à luz de lanterna, como consta dos inúmeros relatórios produzidos por equipes médicas internacionais. Um número obsceno dessas crianças feridas teria sólidas chances de vida se transferidas para instalações e cuidados apropriados.

Segundo dados de um fundo assistencial com sede nos Estados Unidos (PCRF), há mais de 5 mil crianças em Gaza à espera de aprovação de Israel para ser evacuadas. Outras vezes são os países de excelência no tratamento infantil que se fazem de surdos. O Reino Unido governado pelo trabalhista Keir Starmer demorou 17 meses para aceitar receber crianças palestinas feridas — e, mesmo assim, apenas duas meninas até agora.

— Este não deveria ser comemorado como um momento de orgulho nacional, e sim de desonra nacional — desabafou Omar Abdel-Mannan, um dos médicos envolvidos na operação.

Em comparação, o mesmo Great Ormond Street Hospital londrino recebera mais de cem crianças ucranianas também vítimas da guerra. Se conseguirem sobreviver, tornar-se jovens, talvez alcançar a cidadania num mundo inglório, as crianças de Gaza não haverão de esquecer. Não esquecerão o que não fizemos.

Um país sem elites

Nenhuma sociedade pode ser indiferente à sua história. Ela transmite características que condicionam o modo como as sociedades vão se forjando. Pode até mesmo fornecer certas “vantagens”. É preciso, portanto, avaliar com rigor o “peso do passado”.

No imaginário brasileiro, porém, o passado seria uma maldição. Fomos nos acostumando a selecionar aspectos particularmente nefastos de nossa história – a escravidão, as ditaduras, as desigualdades reproduzidas ao longo do tempo – para, então, concluir que estamos avançando com bolas de chumbo presas aos pés, levando-nos a buscar modelos externos (países europeus ou os Estados Unidos) para nos inspirar. Com isso, deixamos de lado o que houve de virtuoso e “vantajoso” antes.

Num importante livro recém-publicado – Sinfonia barroca: o Brasil que o povo inventou (Ateliê de Humanidades, RJ, 2025) –, o cientista político Rubem Barboza Filho nos convida a seguir outro rumo. Com uma pesquisa minuciosa e amplo diálogo com as Ciências Sociais, ele argumenta que, no Brasil colônia, uma rala população de indígenas, negros, estrangeiros e mestiços conseguiu forjar uma sociedade impressionantemente dinâmica e aberta, que não só ocupou o vasto território de que dispúnhamos, como também ativou uma economia produtiva que atingiu o auge no final do século 18, impulsionada pelo comércio, pelo trabalho com a terra e pelo ciclo do ouro.

Aquela sociedade não cresceu estruturada, não dispôs de instituições que lhe dessem coesão nem de um poder central que a dirigisse. A Coroa portuguesa estava distante e o território era vasto demais para ser administrado por quem quer que fosse. Foi-se então constituindo uma sociedade composta de diferentes “socialidades”, sem uma estrutura clara. A população, ao se distribuir pelo território, assumiu a forma de uma multidão, que adquiriu alguma coalescência graças à elaboração de uma linguagem comum, que misturava o português, as línguas indígenas e africanas, algo de francês e espanhol, para criar uma língua nova, que aos poucos passou a ser falada por todos, funcionando como elo de coesão.

Para Barboza Filho, no decorrer dos três primeiros séculos emergiu “uma forma de vida criada de baixo para cima, num constante aprendizado da multidão de homens e mulheres comuns, economicamente dinâmica e politicamente mais aberta, socialmente complexa e mestiça no plano cultural e religioso”. A experiência teve grande originalidade e projetou a colônia para o mundo. No início do século 19, o Brasil produzia riqueza comparável à dos Estados Unidos.

Com a Independência, surge um poder central que, bem ou mal, passa a cobiçar o território de modo mercantil, concorrendo com a multidão produtiva que preexistia. Pior: avolumou-se a escravidão, que se tornou negócio extremamente lucrativo e se articulou com o “ciclo do café”. Por um lado, isso rebaixou negros e indígenas; por outro, dividiu o País entre um Sudeste rico e um “resto” quase abandonado. A própria multidão criativa perdeu dinamismo. No final do século 19, a riqueza nacional era dez vezes menor do que a norte-americana. Nem a República mudou o cenário.

Vieram depois os anos 19201930, a ditadura de Vargas com sua valorização autoritária do povo trabalhador. Mais tarde, o golpe de 1964, com sua “modernização demofóbica”. O retorno à democracia, a partir de 1985, trouxe esperanças e novas possibilidades, mas na sequência aprofundou-se o embate político entre as forças que se destacaram na transição (MDB, PT e PSDB). O Brasil entrou no século 21 com a política ficando progressivamente inoperante e alheia à nova estrutura do mundo.

O livro de Barboza Filho chama a atenção para uma de nossas chagas históricas: a inexistência de “elites”, lideranças imbuídas de um propósito maior, de uma visão abrangente e de caráter público e estatal. As “elites” que por aqui surgiram não proliferaram nem alçaram voo.

A recuperação de nosso passado “virtuoso” e dos entraves que impediram sua florescência é um desafio para nosso imaginário e nossa inteligência científica. Hoje, o Brasil não reconhece mais a si próprio, não consegue compreender a profundidade das mudanças em curso e não faz escolhas inteligentes para enfrentar os desafios atuais e aplainar o futuro. Flutua como um transatlântico à deriva, sem controle do leme. Não sabe buscar em seu povo o fator fundamental para se emancipar democraticamente. A própria política que aqui se pratica está apodrecida, sem partidos e líderes de envergadura. Focada em eleições.

Seguimos acreditando que a solução para nossos dilemas passa por figuras carismáticas ou por instituições redentoras (as Forças Armadas, o Supremo Tribunal Federal). A extrema direita grita e mobiliza, mas nada propõe. A esquerda fala em “revolução social”, mas não sabe qual é seu agente.

Poucos percebem que um programa ousado de ação precisa ser sustentado por um bloco de forças orientado por uma ideia de futuro para todos.

É um buraco com que dialogamos há décadas e que não temos conseguido ultrapassar.

No imaginário brasileiro, porém, o passado seria uma maldição. Fomos nos acostumando a selecionar aspectos particularmente nefastos de nossa história – a escravidão, as ditaduras, as desigualdades reproduzidas ao longo do tempo – para, então, concluir que estamos avançando com bolas de chumbo presas aos pés, levando-nos a buscar modelos externos (países europeus ou os Estados Unidos) para nos inspirar. Com isso, deixamos de lado o que houve de virtuoso e “vantajoso” antes.

Num importante livro recém-publicado – Sinfonia barroca: o Brasil que o povo inventou (Ateliê de Humanidades, RJ, 2025) –, o cientista político Rubem Barboza Filho nos convida a seguir outro rumo. Com uma pesquisa minuciosa e amplo diálogo com as Ciências Sociais, ele argumenta que, no Brasil colônia, uma rala população de indígenas, negros, estrangeiros e mestiços conseguiu forjar uma sociedade impressionantemente dinâmica e aberta, que não só ocupou o vasto território de que dispúnhamos, como também ativou uma economia produtiva que atingiu o auge no final do século 18, impulsionada pelo comércio, pelo trabalho com a terra e pelo ciclo do ouro.

Aquela sociedade não cresceu estruturada, não dispôs de instituições que lhe dessem coesão nem de um poder central que a dirigisse. A Coroa portuguesa estava distante e o território era vasto demais para ser administrado por quem quer que fosse. Foi-se então constituindo uma sociedade composta de diferentes “socialidades”, sem uma estrutura clara. A população, ao se distribuir pelo território, assumiu a forma de uma multidão, que adquiriu alguma coalescência graças à elaboração de uma linguagem comum, que misturava o português, as línguas indígenas e africanas, algo de francês e espanhol, para criar uma língua nova, que aos poucos passou a ser falada por todos, funcionando como elo de coesão.

Para Barboza Filho, no decorrer dos três primeiros séculos emergiu “uma forma de vida criada de baixo para cima, num constante aprendizado da multidão de homens e mulheres comuns, economicamente dinâmica e politicamente mais aberta, socialmente complexa e mestiça no plano cultural e religioso”. A experiência teve grande originalidade e projetou a colônia para o mundo. No início do século 19, o Brasil produzia riqueza comparável à dos Estados Unidos.

Com a Independência, surge um poder central que, bem ou mal, passa a cobiçar o território de modo mercantil, concorrendo com a multidão produtiva que preexistia. Pior: avolumou-se a escravidão, que se tornou negócio extremamente lucrativo e se articulou com o “ciclo do café”. Por um lado, isso rebaixou negros e indígenas; por outro, dividiu o País entre um Sudeste rico e um “resto” quase abandonado. A própria multidão criativa perdeu dinamismo. No final do século 19, a riqueza nacional era dez vezes menor do que a norte-americana. Nem a República mudou o cenário.

Vieram depois os anos 19201930, a ditadura de Vargas com sua valorização autoritária do povo trabalhador. Mais tarde, o golpe de 1964, com sua “modernização demofóbica”. O retorno à democracia, a partir de 1985, trouxe esperanças e novas possibilidades, mas na sequência aprofundou-se o embate político entre as forças que se destacaram na transição (MDB, PT e PSDB). O Brasil entrou no século 21 com a política ficando progressivamente inoperante e alheia à nova estrutura do mundo.

O livro de Barboza Filho chama a atenção para uma de nossas chagas históricas: a inexistência de “elites”, lideranças imbuídas de um propósito maior, de uma visão abrangente e de caráter público e estatal. As “elites” que por aqui surgiram não proliferaram nem alçaram voo.

A recuperação de nosso passado “virtuoso” e dos entraves que impediram sua florescência é um desafio para nosso imaginário e nossa inteligência científica. Hoje, o Brasil não reconhece mais a si próprio, não consegue compreender a profundidade das mudanças em curso e não faz escolhas inteligentes para enfrentar os desafios atuais e aplainar o futuro. Flutua como um transatlântico à deriva, sem controle do leme. Não sabe buscar em seu povo o fator fundamental para se emancipar democraticamente. A própria política que aqui se pratica está apodrecida, sem partidos e líderes de envergadura. Focada em eleições.

Seguimos acreditando que a solução para nossos dilemas passa por figuras carismáticas ou por instituições redentoras (as Forças Armadas, o Supremo Tribunal Federal). A extrema direita grita e mobiliza, mas nada propõe. A esquerda fala em “revolução social”, mas não sabe qual é seu agente.

Poucos percebem que um programa ousado de ação precisa ser sustentado por um bloco de forças orientado por uma ideia de futuro para todos.

É um buraco com que dialogamos há décadas e que não temos conseguido ultrapassar.

À margem dos nossos cinco séculos

Escrevo esta crônica duas vezes por mês na vã esperança de prestar algum serviço intelectual ao Brasil e, principalmente, como reconhecimento pela honra que este grande jornal me proporciona.

Não sendo propriamente um guerreiro, devo confessar que às vezes me vejo abatido pela dificuldade de encontrar um fio condutor e tendo a atribuir esse fato à montanha de deficiências que acumulamos em nossos 525 anos de história. Que a situação em que nos encontramos tem muito pouco de alvissareiro é óbvio. Com algum esforço e aproveitando alguns bons momentos, poderíamos cogitar um futuro com mais chances de sorrir do que de chorar. O problema é que mal sabemos quem somos.

Até poucas décadas atrás, uma parcela expressiva dos mais instruídos acreditava que a dicotomia direita-esquerda seria suficiente para assegurar tal propósito. Hoje, é fácil ver que os fragmentos desse modo de pensar só tem o Partido dos Trabalhadores (PT) como seu depositário fiel. Pior, o PT dificilmente sobreviverá sem Lula, seu pai-siamês, e a recíproca é verdadeira. Em 2026 saberemos se esse script nos levará a algum paraíso terreno ou a um buraco sem fundo. A segunda hipótese parece mais provável, uma vez que uma robusta parcela de nossa sociedade não arreda pé da ignorância; prefere manter tudo como dantes no quartel de Abrantes a se cacetear com o que se convencionou chamar de “esfera pública”.

Fujamos, no entanto, desse macabro pessimismo. A última pedra do Muro de Berlim abriu espaço para a democracia representativa. Admitamos que pelo menos no Ocidente ela ainda quebra o galho. Mesmo em má fase e a despeito de tipos como Donald Trump, ela está longe de jogar a toalha. Mas há um senão. Dispensar a clareza conceitual ela não dispensa. Papagueando a expressão sem ânimo para penetrar em seu significado, arrimá-la como entidade histórica não será fácil. Putins, Maduros, Viktor Orbán e assemelháveis continuarão a proliferar em abundância, solapando os esteios que a sustentam. E, aqui, esbarramos num problema sério.

Se pedirmos uma definição da democracia representativa a um círculo de reluzentes letrados, desconfio de que nove em cada dez se darão por satisfeitos dizendo que democracia é um sistema político em que as posições de autoridade são preenchidas mediante eleições periódicas, assumindo seus titulares o compromisso de prestar contas de suas decisões ao eleitorado.

Aqui, desatentos, corremos o risco de fraturar o dedão do pé naquela pedra que o poeta maliciosamente deixou no meio da estrada. Tomando o conceito acima exposto ao pé da letra, quantas democracias terão existido na História? Cem, mil, 10 mil? Temo que não, caro leitor. Ao pé da letra, parece que só uma se configurou, a dos primeiros 500 anos de Roma, implantada à força pelos tribunos da plebe. Instituída há 2 mil anos, por juramento, como lei sacrossanta, a República Romana não era frágil. Era a maior potência do mundo conhecido, fato evidenciado pelo massacre de Cartago, sua rival no outro lado do Mediterrâneo.

Findo o Império Romano, no século 5 (d.C.), teremos de esperar até meados do século 16 para ouvirmos uma lucidez política comparável à altitude material e militar de Roma. Refiro-me ao chefe de Justiça ( Chief of Justice) Lord Fortescue, um dos artífices da grandeza da Grã-Bretanha. Coube ao arguto filósofo Bernard Crick recuperar uma passagem em que Lord Fortescue descreve o Reino Unido como um dominium politicum et regale, um domínio político e real, significando com tal expressão que “o rei poderia declarar a lei somente em consulta e com o consentimento do Parlamento, não obstante detivesse o poder absoluto para aplicar as leis e defender o reino”. Crick complementa: “Um regime puramente regale não seria um regime politicum”. Lord Fortescue, citado por Trevelyan, um historiador recente, não perde a oportunidade para cutucar a grande potência situada no outro lado do Canal: o sistema de justiça, mais ou menos como o conhecemos na atualidade, já era cantado em prosa e verso pelos ingleses, que o contraponteavam ao francês, “onde a tortura ainda era livremente usada”.

Foi por acaso que esbarrei nessa referência ao Judiciário francês do século 16, que me arremessou de volta a uma nota desagradável. Nós, brasileiros, talvez possamos zombar de alguns vizinhos, mas seria de bom alvitre não fazê-lo na esfera do Judiciário, em razão do risco de nos pagarem na mesma moeda fazendo menção aos rendimentos de que nossos magistrados por vezes se apropriam. Partidos políticos confiáveis nunca tivemos e não é certo que um dia os teremos. Na Primeira República (1891-1930), tivemos a comédia dos “partidos únicos”, todos “republicanos”, excetuados os dois do Rio Grande do Sul, que não eram propriamente partidos, mas facções perpetuamente belicosas. Nessa matéria, nosso triste percurso culminou no chamado Centrão, e não podemos descartar a hipótese de um partido dos “leiloeiros”, uma grande agremiação em que cada parlamentar tivesse autonomia para leiloar individualmente seu voto.

Não sendo propriamente um guerreiro, devo confessar que às vezes me vejo abatido pela dificuldade de encontrar um fio condutor e tendo a atribuir esse fato à montanha de deficiências que acumulamos em nossos 525 anos de história. Que a situação em que nos encontramos tem muito pouco de alvissareiro é óbvio. Com algum esforço e aproveitando alguns bons momentos, poderíamos cogitar um futuro com mais chances de sorrir do que de chorar. O problema é que mal sabemos quem somos.

Até poucas décadas atrás, uma parcela expressiva dos mais instruídos acreditava que a dicotomia direita-esquerda seria suficiente para assegurar tal propósito. Hoje, é fácil ver que os fragmentos desse modo de pensar só tem o Partido dos Trabalhadores (PT) como seu depositário fiel. Pior, o PT dificilmente sobreviverá sem Lula, seu pai-siamês, e a recíproca é verdadeira. Em 2026 saberemos se esse script nos levará a algum paraíso terreno ou a um buraco sem fundo. A segunda hipótese parece mais provável, uma vez que uma robusta parcela de nossa sociedade não arreda pé da ignorância; prefere manter tudo como dantes no quartel de Abrantes a se cacetear com o que se convencionou chamar de “esfera pública”.

Fujamos, no entanto, desse macabro pessimismo. A última pedra do Muro de Berlim abriu espaço para a democracia representativa. Admitamos que pelo menos no Ocidente ela ainda quebra o galho. Mesmo em má fase e a despeito de tipos como Donald Trump, ela está longe de jogar a toalha. Mas há um senão. Dispensar a clareza conceitual ela não dispensa. Papagueando a expressão sem ânimo para penetrar em seu significado, arrimá-la como entidade histórica não será fácil. Putins, Maduros, Viktor Orbán e assemelháveis continuarão a proliferar em abundância, solapando os esteios que a sustentam. E, aqui, esbarramos num problema sério.

Se pedirmos uma definição da democracia representativa a um círculo de reluzentes letrados, desconfio de que nove em cada dez se darão por satisfeitos dizendo que democracia é um sistema político em que as posições de autoridade são preenchidas mediante eleições periódicas, assumindo seus titulares o compromisso de prestar contas de suas decisões ao eleitorado.

Aqui, desatentos, corremos o risco de fraturar o dedão do pé naquela pedra que o poeta maliciosamente deixou no meio da estrada. Tomando o conceito acima exposto ao pé da letra, quantas democracias terão existido na História? Cem, mil, 10 mil? Temo que não, caro leitor. Ao pé da letra, parece que só uma se configurou, a dos primeiros 500 anos de Roma, implantada à força pelos tribunos da plebe. Instituída há 2 mil anos, por juramento, como lei sacrossanta, a República Romana não era frágil. Era a maior potência do mundo conhecido, fato evidenciado pelo massacre de Cartago, sua rival no outro lado do Mediterrâneo.

Findo o Império Romano, no século 5 (d.C.), teremos de esperar até meados do século 16 para ouvirmos uma lucidez política comparável à altitude material e militar de Roma. Refiro-me ao chefe de Justiça ( Chief of Justice) Lord Fortescue, um dos artífices da grandeza da Grã-Bretanha. Coube ao arguto filósofo Bernard Crick recuperar uma passagem em que Lord Fortescue descreve o Reino Unido como um dominium politicum et regale, um domínio político e real, significando com tal expressão que “o rei poderia declarar a lei somente em consulta e com o consentimento do Parlamento, não obstante detivesse o poder absoluto para aplicar as leis e defender o reino”. Crick complementa: “Um regime puramente regale não seria um regime politicum”. Lord Fortescue, citado por Trevelyan, um historiador recente, não perde a oportunidade para cutucar a grande potência situada no outro lado do Canal: o sistema de justiça, mais ou menos como o conhecemos na atualidade, já era cantado em prosa e verso pelos ingleses, que o contraponteavam ao francês, “onde a tortura ainda era livremente usada”.

Foi por acaso que esbarrei nessa referência ao Judiciário francês do século 16, que me arremessou de volta a uma nota desagradável. Nós, brasileiros, talvez possamos zombar de alguns vizinhos, mas seria de bom alvitre não fazê-lo na esfera do Judiciário, em razão do risco de nos pagarem na mesma moeda fazendo menção aos rendimentos de que nossos magistrados por vezes se apropriam. Partidos políticos confiáveis nunca tivemos e não é certo que um dia os teremos. Na Primeira República (1891-1930), tivemos a comédia dos “partidos únicos”, todos “republicanos”, excetuados os dois do Rio Grande do Sul, que não eram propriamente partidos, mas facções perpetuamente belicosas. Nessa matéria, nosso triste percurso culminou no chamado Centrão, e não podemos descartar a hipótese de um partido dos “leiloeiros”, uma grande agremiação em que cada parlamentar tivesse autonomia para leiloar individualmente seu voto.

Assinar:

Comentários (Atom)