|

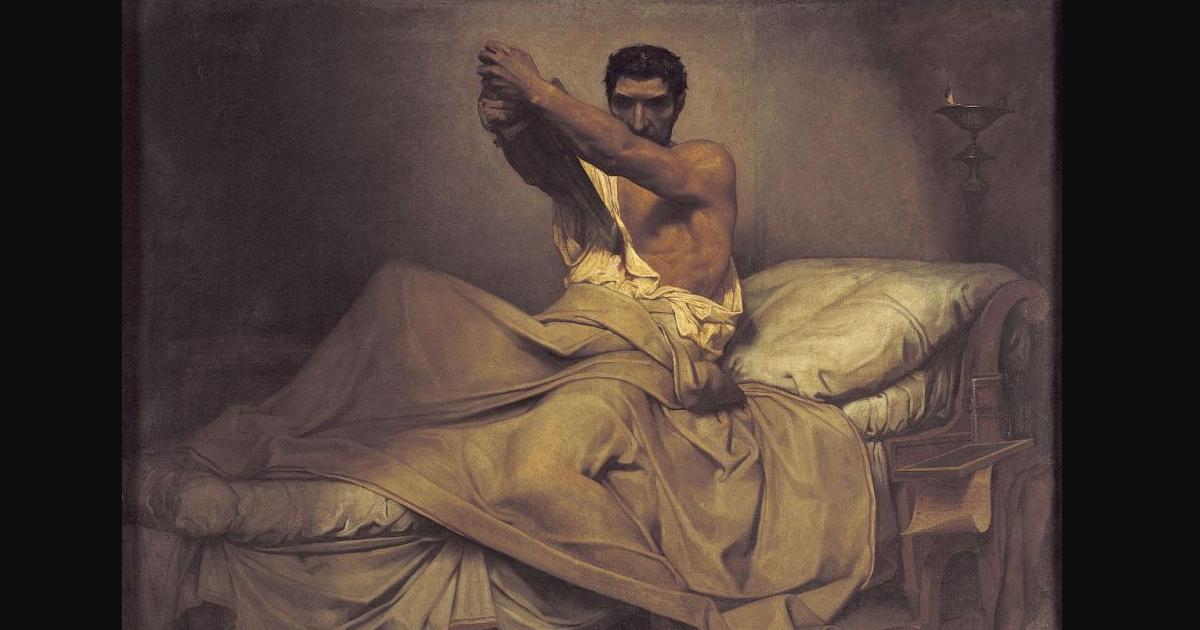

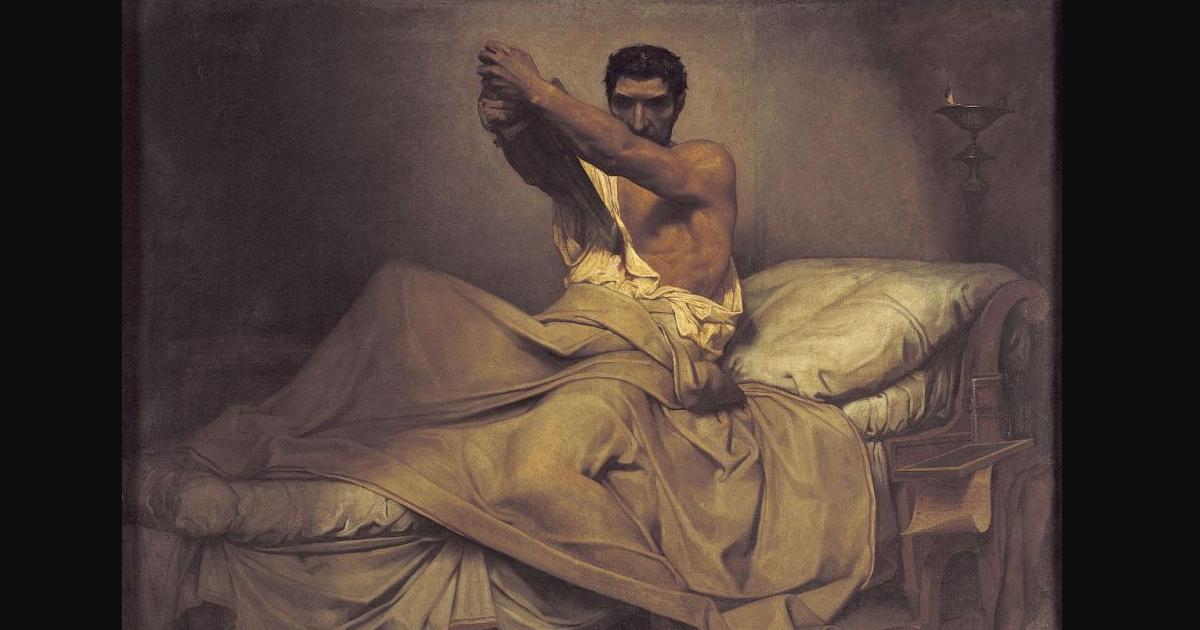

Marcus Porcius Cato Uticensis foi grande defensor

da república e ciado como.sábio estoico |

A pátria é triste. Sofro. Estou calmo.

Único honesto, entre deshonestos, clarividente,

entre os cegos, a indignação há muito acalmo.

Estou só. Sofro quando alguém sente.

A honestidade – que solidão! A coragem cansa.

Em breve, cadáver que a outros mortos fala,

penso em Atenas, plena de alegria mansa,

e no coração afogo palavras que o pudor cala.

Estou cansado de prever o negro acontecer.

Algo nasce. Algo morre. Com quem perde, estou.

Honestidade é pátria de quem outra não sabe ter.

Ao abismo das causas perdidas, quieto, vou.

Melhor do que ocupar-me da minha pobre vida,

agora que os pássaros a cantar começam,

na espada pego, com mão há pouco ferida

– o vento rasgo. Percebo que meus pés tropeçam.

Eugénio Lisboa