domingo, 4 de junho de 2017

As ilusões da corrupção

A corrupção vende ilusões. No espelho, o Brasil se enxergava mais bonito do que era, mas a Lava Jato revelou uma dura realidade.

A cada mês, pencas de novos políticos e empresas são implicados, de diferentes partidos e setores. Grande parte da elite política e boa parte da elite econômica se uniram para lucrar e manter o poder por meio da corrupção.

Fazer política e ser amigo do "rei" se tornou um excelente negócio no país. Além de enriquecerem juntos, os grandes corruptos sempre se protegeram, desde que o Brasil é Brasil, e não se deixaram punir.

A explicação é simples: o mecanismo da punição é a lei. Os donos do poder garantem sua própria impunidade porque influenciam tanto o conteúdo da lei como quem a aplica.

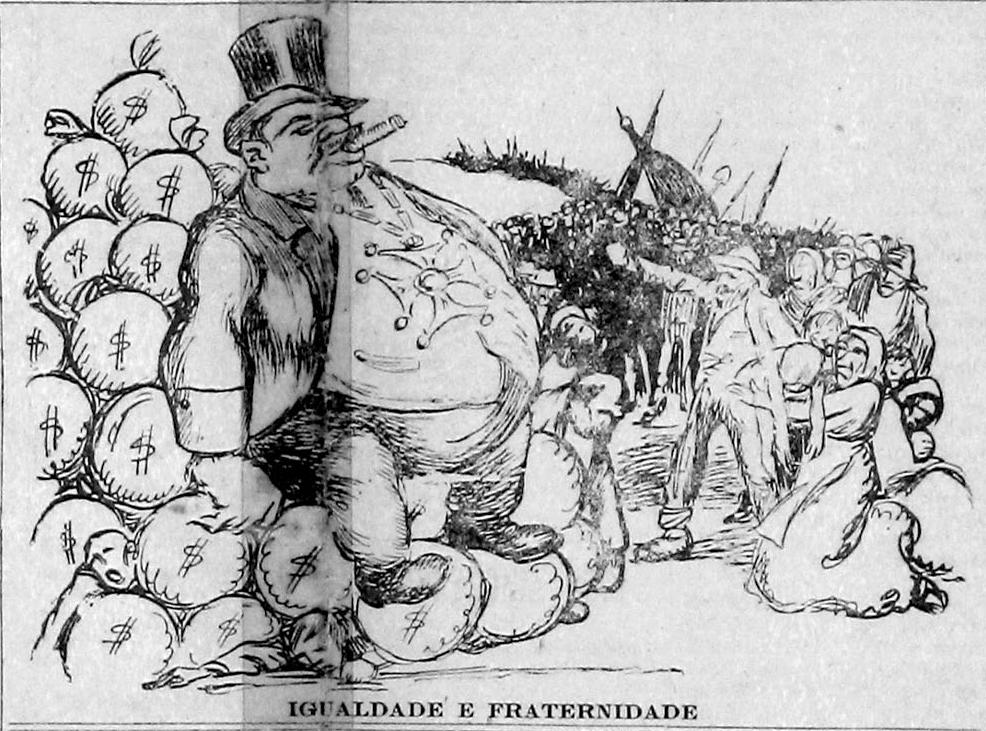

Olhando para além do espelho, observam-se distorções na percepção de níveis de igualdade, democracia e estabilidade política no Brasil.

A República evoca a ideia do governo "entre iguais". Igualdade perante a lei existe no papel, mas na realidade estamos presos à máxima de Maquiavel: "Aos amigos os favores, aos inimigos a lei".

Quando circunstâncias históricas excepcionais violam a proibição de prender criminosos da elite, os Poderes são conclamados a restabelecê-la. O Supremo é demandado a rever posições -alguém altera seu voto-, pois é preciso mudar para que tudo fique igual.

governo então se move para drenar a equipe policial, até que ela se torne infrutífera. O Congresso avança projetos para "estancar a sangria". É necessário sufocar a rebelião da lei contra o establishment.

Por fim, a estabilidade política, necessária para a economia prosperar, revelou-se precária. Em troca dela, o país é chantageado a aceitar a corrupção dos donos do poder.

A chave para a recuperação econômica é usada como moeda de troca, para garantir a impunidade dos grandes corruptos e a continuidade dos esquemas.

Vende-se uma dupla ilusão. A estabilidade é falsa. Seus pilares estão corroídos, apodrecidos, prontos a desmoronar a cada próximo escândalo. Além disso, estudos internacionais mostram que a corrupção sistêmica é incompatível com o desenvolvimento econômico e social.

A corrupção suga, por meio de mais e mais impostos, a energia da produção brasileira e, por meio de mais e mais desvios, a qualidade do serviço público.

O país está desiludido, mas o problema não está na descoberta da ilusão. É a realidade que está distorcida. Ao mesmo tempo, o Brasil vive uma grande chance de se reconstruir sobre novas bases.

A lei não precisa se ajoelhar diante dos barões; o país não tem que caminhar sobre uma ponte instável; a população não está condenada a ser governada pela cleptocracia.

Este é o momento para ir além da mera alternância no poder dos corruptos de estimação -ou dos menos rejeitados.

É preciso coragem e perseverança, insistindo em reformas que, em meio a indesejáveis dores do parto, possam nos trazer um novo Brasil.

Podemos e desejamos eliminar a grande corrupção e alcançar mais igualdade, estabilidade e democracia. É essa a bela imagem que desejamos ver no espelho, mas não na forma de uma ilusão.

A cada mês, pencas de novos políticos e empresas são implicados, de diferentes partidos e setores. Grande parte da elite política e boa parte da elite econômica se uniram para lucrar e manter o poder por meio da corrupção.

Fazer política e ser amigo do "rei" se tornou um excelente negócio no país. Além de enriquecerem juntos, os grandes corruptos sempre se protegeram, desde que o Brasil é Brasil, e não se deixaram punir.

Olhando para além do espelho, observam-se distorções na percepção de níveis de igualdade, democracia e estabilidade política no Brasil.

A República evoca a ideia do governo "entre iguais". Igualdade perante a lei existe no papel, mas na realidade estamos presos à máxima de Maquiavel: "Aos amigos os favores, aos inimigos a lei".

Quando circunstâncias históricas excepcionais violam a proibição de prender criminosos da elite, os Poderes são conclamados a restabelecê-la. O Supremo é demandado a rever posições -alguém altera seu voto-, pois é preciso mudar para que tudo fique igual.

governo então se move para drenar a equipe policial, até que ela se torne infrutífera. O Congresso avança projetos para "estancar a sangria". É necessário sufocar a rebelião da lei contra o establishment.

utra ilusão é a de que há, no Brasil, uma democracia substancial. O povo escolhe seus representantes, mas, no mar de candidatos, desponta quem aparece mais.

Aparece mais quem gasta mais. Gasta mais, frequentemente, quem desvia mais.

A "seleção natural" faz com que os corruptos tendam a sobreviver na política. A Lava Jato revelou que partidos receberam mais em propinas do que em verbas do fundo partidário. A sociedade se tornou prisioneira de um sistema corrupto.

Como consequência, aqueles que deveriam representar a população se ocupam de agradar as grandes empresas em troca de leis, subsídios e contratos públicos.

Aparece mais quem gasta mais. Gasta mais, frequentemente, quem desvia mais.

A "seleção natural" faz com que os corruptos tendam a sobreviver na política. A Lava Jato revelou que partidos receberam mais em propinas do que em verbas do fundo partidário. A sociedade se tornou prisioneira de um sistema corrupto.

Como consequência, aqueles que deveriam representar a população se ocupam de agradar as grandes empresas em troca de leis, subsídios e contratos públicos.

Por fim, a estabilidade política, necessária para a economia prosperar, revelou-se precária. Em troca dela, o país é chantageado a aceitar a corrupção dos donos do poder.

A chave para a recuperação econômica é usada como moeda de troca, para garantir a impunidade dos grandes corruptos e a continuidade dos esquemas.

Vende-se uma dupla ilusão. A estabilidade é falsa. Seus pilares estão corroídos, apodrecidos, prontos a desmoronar a cada próximo escândalo. Além disso, estudos internacionais mostram que a corrupção sistêmica é incompatível com o desenvolvimento econômico e social.

A corrupção suga, por meio de mais e mais impostos, a energia da produção brasileira e, por meio de mais e mais desvios, a qualidade do serviço público.

O país está desiludido, mas o problema não está na descoberta da ilusão. É a realidade que está distorcida. Ao mesmo tempo, o Brasil vive uma grande chance de se reconstruir sobre novas bases.

A lei não precisa se ajoelhar diante dos barões; o país não tem que caminhar sobre uma ponte instável; a população não está condenada a ser governada pela cleptocracia.

Este é o momento para ir além da mera alternância no poder dos corruptos de estimação -ou dos menos rejeitados.

É preciso coragem e perseverança, insistindo em reformas que, em meio a indesejáveis dores do parto, possam nos trazer um novo Brasil.

Podemos e desejamos eliminar a grande corrupção e alcançar mais igualdade, estabilidade e democracia. É essa a bela imagem que desejamos ver no espelho, mas não na forma de uma ilusão.

Na esquina da Rua Helvetia

A Rua Helvetia, tal qual as adjacentes ou similares na cidade de São Paulo, não é só o núcleo escancarado de um horror a céu aberto que se expande pelo País. O crack e a droga em geral (das “leves” à mais sofisticada das “pesadas”) não constituem apenas uma chaga individual ou social, nem só algo a preocupar pela saúde dos adictos e usuários.

Tampouco essa rua assombra pelo que retrata do marginalismo da sociedade urbana. Ao longo dos séculos – e por diferentes pontos da nossa geografia – vimos cenas de álgida miséria, pobreza, horror e miserabilidade correndo em paralelo à vida. Ou como se disputassem a primazia com o lema de “ordem e progresso” que os positivistas deram à Bandeira e, hoje, são três palavras a esmo.

As cenas de espanto que a televisão vem mostrando ao País, vão muito além da surpresa e da indignação. O brutal e desconcertante é a inadmissível incompreensão de todos – das duas partes que se dizem donas da “solução única”.

Falamos do horror como se estivéssemos num debate de auditório, apegados a pautas e situações gerais, sem entender que aquilo é peste e gangrena, ao mesmo tempo. Que se expande e se multiplica por contágio e, por isso, temos de extirpar imediatamente, a partir do primeiro minuto.

O debate sobre como enfrentar e debelar o horror, porém, envereda pelo lado do preconceito e das ideias preconcebidas.

Tratamos a tragédia como se fosse uma discussão acadêmica. Não entendemos a extrema urgência, nem que aqueles drogados absolutos se tornaram párias. Ou que, neles, a volição e o discernimento foram extirpados pelo crack, ou dilacerados pela maconha intensiva ou pela cocaína e outros narcóticos.

Míopes, muitos não veem que os viciados de todas as ruas Helvetias do mundo vivem num submundo e se habituaram a essa sub condição, sem poder entender que exista outra forma de vida. Nessa miopia, de boa-fé, mas com óptica errônea, chegam a invocar os direitos humanos individuais para evitar ou impedir que sejam transladados compulsoriamente para clínicas especializadas.

Argumenta-se que isso fere a humana dignidade individual de escolha sobre o próprio destino. O enunciado perfeito, porém, é totalmente inadequado às Ruas Helvetias do País e do mundo!

Qual a dignidade maior, senão a vida e o viver em normalidade? Que dignidade tem permanecer 24 horas na calçada, atirado a algo vicioso, ali comendo e descomendo, dormindo e despertando, em permanente busca de centavos – seja esmola, furto ou roubo –, alheio a tudo, sem nenhuma noção do mundo ou do próprio semelhante?

Aquela mente vazia, sem volição, aquele corpo em chagas, infectado por aids ou por doenças transmissíveis que pareciam já não existir – como sífilis e tuberculose –, por acaso deve permanecer assim em nome de suposta dignidade de escolha individual de um futuro que não existe? Pode ser comparado tudo isso a algum tipo de vida, mesmo ao pauperismo extremo?

Por que a sociedade paulistana e paulista nunca se pôs de acordo sobre uma situação penosa e humilhante, visível a olho nu?

O populista estilo fanfarrão do prefeito paulistano talvez ajude a explicar que setores lúcidos e avançados tenham criticado e oposto objeções à correta ideia (ou decisão) de retirar esses párias da rua e interná-los em clínicas especializadas, para tratá-los como enfermos, sem vê-los apenas como marginais, prostitutas e assaltantes. As melhores cabeças da área médica, jurídica e sociológica jamais foram consultadas. E quando opinaram, o poder público municipal viu neles simples opositores partidários, sem entender que a droga e o narcotráfico são algo tão pungente que supera as pequenezas do cotidiano.

O tom demagógico do velho populismo ademarista dos anos 1950 (que às vezes tenta renascer) esqueceu-se de que o quadro brutal que a Rua Helvetia exterioriza exige uma ação conjunta e coordenada de diferentes áreas públicas do Município, do Estado e da União, das universidades, das igrejas e até do pequeno comerciante da esquina. E que tudo parte da avaliação médica. A partir da avaliação clínica, é a sociedade, como tal, que deve acolher o enfermo num plano concreto. E não apenas para “ajudar” ou “minorar”, mas para resgatá-lo para a vida e o trabalho.

Em vez disso, a internação compulsória foi interpretada como atribuição do burocrata municipal, de um “monitor” ou que nome viesse a ter. De fato, um recrutador de cadáveres vivos a serem enviados para depósitos humanos. Sim, pois a imprensa descobriu que as clínicas apontadas pela Prefeitura não tinham especialidade alguma em qualquer tipo de tratamento. Ou eram velhos imóveis sem ninguém qualificado para atender sequer um resfriado.

A falta de debate e diálogo que caracteriza a vida político-partidária se trasladou para a situação dos drogados moradores de rua. E despontaram as desconfianças. O Ministério Público e associações de direitos humanos chegaram a se perguntar se a urgência em evacuar a rua e terrenos adjacentes não escondia uma manobra de especulação imobiliária. Há boatos ou indícios sobre planos de construir imenso centro comercial na área a ser reurbanizada, o que explicaria a extrema pressa, abortada pela decisão judicial.

Assim, o que mais assombra naquela esquina de rua não é apenas o marginalismo, mas a persistente pequenez de nossas elites, incapazes de se despirem do fanatismo dominante na política, ou na partidarização da política. Despreocupados com a realidade, optamos pelo preconceito – pela ideia fixa anterior ao fato, pela teoria (ou ideologia) antepondo-se ao concreto. Ou, até, usando tudo isso como disfarce para esconder mesquinhezes em busca de dinheiro fácil.

Cada vez mais, tem-se a impressão de que os crimes descobertos na Lava Jato estão em todas as esquinas, a começar pela Rua Helvetia.

Tampouco essa rua assombra pelo que retrata do marginalismo da sociedade urbana. Ao longo dos séculos – e por diferentes pontos da nossa geografia – vimos cenas de álgida miséria, pobreza, horror e miserabilidade correndo em paralelo à vida. Ou como se disputassem a primazia com o lema de “ordem e progresso” que os positivistas deram à Bandeira e, hoje, são três palavras a esmo.

As cenas de espanto que a televisão vem mostrando ao País, vão muito além da surpresa e da indignação. O brutal e desconcertante é a inadmissível incompreensão de todos – das duas partes que se dizem donas da “solução única”.

Falamos do horror como se estivéssemos num debate de auditório, apegados a pautas e situações gerais, sem entender que aquilo é peste e gangrena, ao mesmo tempo. Que se expande e se multiplica por contágio e, por isso, temos de extirpar imediatamente, a partir do primeiro minuto.

O debate sobre como enfrentar e debelar o horror, porém, envereda pelo lado do preconceito e das ideias preconcebidas.

Tratamos a tragédia como se fosse uma discussão acadêmica. Não entendemos a extrema urgência, nem que aqueles drogados absolutos se tornaram párias. Ou que, neles, a volição e o discernimento foram extirpados pelo crack, ou dilacerados pela maconha intensiva ou pela cocaína e outros narcóticos.

Míopes, muitos não veem que os viciados de todas as ruas Helvetias do mundo vivem num submundo e se habituaram a essa sub condição, sem poder entender que exista outra forma de vida. Nessa miopia, de boa-fé, mas com óptica errônea, chegam a invocar os direitos humanos individuais para evitar ou impedir que sejam transladados compulsoriamente para clínicas especializadas.

Argumenta-se que isso fere a humana dignidade individual de escolha sobre o próprio destino. O enunciado perfeito, porém, é totalmente inadequado às Ruas Helvetias do País e do mundo!

Qual a dignidade maior, senão a vida e o viver em normalidade? Que dignidade tem permanecer 24 horas na calçada, atirado a algo vicioso, ali comendo e descomendo, dormindo e despertando, em permanente busca de centavos – seja esmola, furto ou roubo –, alheio a tudo, sem nenhuma noção do mundo ou do próprio semelhante?

Aquela mente vazia, sem volição, aquele corpo em chagas, infectado por aids ou por doenças transmissíveis que pareciam já não existir – como sífilis e tuberculose –, por acaso deve permanecer assim em nome de suposta dignidade de escolha individual de um futuro que não existe? Pode ser comparado tudo isso a algum tipo de vida, mesmo ao pauperismo extremo?

Por que a sociedade paulistana e paulista nunca se pôs de acordo sobre uma situação penosa e humilhante, visível a olho nu?

O populista estilo fanfarrão do prefeito paulistano talvez ajude a explicar que setores lúcidos e avançados tenham criticado e oposto objeções à correta ideia (ou decisão) de retirar esses párias da rua e interná-los em clínicas especializadas, para tratá-los como enfermos, sem vê-los apenas como marginais, prostitutas e assaltantes. As melhores cabeças da área médica, jurídica e sociológica jamais foram consultadas. E quando opinaram, o poder público municipal viu neles simples opositores partidários, sem entender que a droga e o narcotráfico são algo tão pungente que supera as pequenezas do cotidiano.

O tom demagógico do velho populismo ademarista dos anos 1950 (que às vezes tenta renascer) esqueceu-se de que o quadro brutal que a Rua Helvetia exterioriza exige uma ação conjunta e coordenada de diferentes áreas públicas do Município, do Estado e da União, das universidades, das igrejas e até do pequeno comerciante da esquina. E que tudo parte da avaliação médica. A partir da avaliação clínica, é a sociedade, como tal, que deve acolher o enfermo num plano concreto. E não apenas para “ajudar” ou “minorar”, mas para resgatá-lo para a vida e o trabalho.

Em vez disso, a internação compulsória foi interpretada como atribuição do burocrata municipal, de um “monitor” ou que nome viesse a ter. De fato, um recrutador de cadáveres vivos a serem enviados para depósitos humanos. Sim, pois a imprensa descobriu que as clínicas apontadas pela Prefeitura não tinham especialidade alguma em qualquer tipo de tratamento. Ou eram velhos imóveis sem ninguém qualificado para atender sequer um resfriado.

A falta de debate e diálogo que caracteriza a vida político-partidária se trasladou para a situação dos drogados moradores de rua. E despontaram as desconfianças. O Ministério Público e associações de direitos humanos chegaram a se perguntar se a urgência em evacuar a rua e terrenos adjacentes não escondia uma manobra de especulação imobiliária. Há boatos ou indícios sobre planos de construir imenso centro comercial na área a ser reurbanizada, o que explicaria a extrema pressa, abortada pela decisão judicial.

Assim, o que mais assombra naquela esquina de rua não é apenas o marginalismo, mas a persistente pequenez de nossas elites, incapazes de se despirem do fanatismo dominante na política, ou na partidarização da política. Despreocupados com a realidade, optamos pelo preconceito – pela ideia fixa anterior ao fato, pela teoria (ou ideologia) antepondo-se ao concreto. Ou, até, usando tudo isso como disfarce para esconder mesquinhezes em busca de dinheiro fácil.

Cada vez mais, tem-se a impressão de que os crimes descobertos na Lava Jato estão em todas as esquinas, a começar pela Rua Helvetia.

Outros tempos

Depois do almoço, saímos com calma para a Candelária. Pegamos um táxi em Ipanema (ou pegamos carona com alguém? não lembro bem) e descemos na Rio Branco. A cidade estava cheia, tensa, febril — todos íamos na mesma direção, cúmplices e conscientes de que vivíamos um momento histórico. A multidão engrossava à medida em que nos aproximávamos da Presidente Vargas, até que, num dado momento, já não tínhamos mais para onde ir, espremidos entre tantos outros espremidos.

Nunca vi tanta gente junta. Muitos anos se passariam até que eu voltasse a ver multidão igual, em junho de 2013 — mas ainda não vi, e acho que não verei de novo, um tal sentimento de irmandade e de união.

Naquele distante ano de 1984, o Brasil inteiro queria diretas. Ou, pelo menos, o Brasil inteiro que a gente conhecia. Não éramos necessariamente jovens e ingênuos — havia gente de todas as idades no comício — mas ainda guardávamos algumas ilusões coletivas, e estávamos convencidos de que, com o fim da ditadura, as nossas esperanças se realizariam.

Depois, claro, foi o que se viu.

Mas durante aquele ano vivemos intensamente, e acreditamos, com convicção, que um país novo dependia apenas de nós — nós, que, àquela altura, ainda nos amávamos tanto.

Nós, o povo.

Unido pela última vez.

O movimento pelas diretas é a melhor lembrança política que muitos de nós guardamos. Estávamos saindo de uma época de trevas, e a luz no fim do túnel parecia real; ninguém imaginava, então, que ela era o proverbial trem vindo em direção contrária. Canções, filmes e séries de TV contribuíram para consolidar a imagem romântica daqueles tempos.

O problema é que a História não se repete, a não ser como farsa.

Ainda que houvesse consenso em torno da realização de eleições diretas hoje, o espírito das “Diretas Já!” está morto há tempos, e foi sepultado de vez pela polarização que divide o país. Não há união de contrários possível numa manifestação como a de domingo passado, com bandeiras de movimentos sociais contaminados e parlamentares investigados discursando como almas honestas nos microfones. A manifestação, desa vez, foi uma festa exclusiva da esquerda, nem um pouco preocupada em se mostrar agregadora.

Falta um território neutro no Brasil, um território de paz. Faltam nomes que possam fazer a ponte de que todos precisamos depois de tanto desgaste emocional e de tantas manifestações de ódio. Uma campanha pelas diretas até poderia ser este território, mas, como nos protestos de 2013, ela deveria ser apartidária, sem bandeiras, sem cores, sem acusações mútuas de parte a parte.

Uma manifestação de brasileiros, acima de tudo: quem conseguir levar a cabo este prodígio vai juntar muita gente na rua. Não mais com a esperança ilusória de 1984, mas com o cansaço acumulado de tantos anos de decepção e roubalheira.

Um dia, o menino Alex Tizon começou a se perguntar quem, exatamente, era a moça que trabalhava na sua casa, e que havia sido trazida pelos pais quando imigraram das Filipinas para os Estados Unidos. A resposta era simples e dura: Eudocia Tomas Pulido, a Lola, que passou 56 anos com a família, e que morreu em 2011, era uma escrava. Ela fora dada à sua mãe pelo avô em 1943, quando tinha 18 anos, e desde então não conhecera outra vida a não ser trabalhar dia e noite, sem salário e sem contato com os parentes que, contra a sua vontade, deixara para trás:

“Nenhuma outra palavra além de escravo define a vida que ela viveu. Seus dias começavam antes que os demais acordassem e terminava depois de termos ido para a cama. Ela preparava três refeições por dia, limpava a casa, servia meus pais e cuidava de mim e dos meus quatro irmãos. Meus pais nunca a remuneraram, e a repreendiam constantemente. Ela não usava correntes nos pés, mas bem podia ter usado.”

Para nós, brasileiros, a saga de Lola é tristemente familiar. Nós também tivemos as nossas meninas pobres, trazidas do interior para trabalhar a troco de nada, sem direito a educação, dignidade ou vida pessoal, babás de várias gerações, invisíveis, perdidas numa zona escura de submissão e de vago afeto: “quase um membro da família”. De quantas Lolas não ouvimos falar ao longo dos anos? Apesar da legislação, apesar das redes sociais, quantas Lolas não existem ainda por aí, em arranjos que a nossa sociedade insiste em considerar “normais”?

Alex Tizon, professor de jornalismo na Universidade do Oregon e detentor de um prêmio Pulitzer, não viveu para ver a repercussão do seu texto. Ele morreu em março passado, aos 57 anos.

“My family’s slave” está em goo.gl/P0q1wD.

Cora Rónai

Nunca vi tanta gente junta. Muitos anos se passariam até que eu voltasse a ver multidão igual, em junho de 2013 — mas ainda não vi, e acho que não verei de novo, um tal sentimento de irmandade e de união.

Naquele distante ano de 1984, o Brasil inteiro queria diretas. Ou, pelo menos, o Brasil inteiro que a gente conhecia. Não éramos necessariamente jovens e ingênuos — havia gente de todas as idades no comício — mas ainda guardávamos algumas ilusões coletivas, e estávamos convencidos de que, com o fim da ditadura, as nossas esperanças se realizariam.

Depois, claro, foi o que se viu.

Mas durante aquele ano vivemos intensamente, e acreditamos, com convicção, que um país novo dependia apenas de nós — nós, que, àquela altura, ainda nos amávamos tanto.

Nós, o povo.

Unido pela última vez.

______

O movimento pelas diretas é a melhor lembrança política que muitos de nós guardamos. Estávamos saindo de uma época de trevas, e a luz no fim do túnel parecia real; ninguém imaginava, então, que ela era o proverbial trem vindo em direção contrária. Canções, filmes e séries de TV contribuíram para consolidar a imagem romântica daqueles tempos.

O problema é que a História não se repete, a não ser como farsa.

Ainda que houvesse consenso em torno da realização de eleições diretas hoje, o espírito das “Diretas Já!” está morto há tempos, e foi sepultado de vez pela polarização que divide o país. Não há união de contrários possível numa manifestação como a de domingo passado, com bandeiras de movimentos sociais contaminados e parlamentares investigados discursando como almas honestas nos microfones. A manifestação, desa vez, foi uma festa exclusiva da esquerda, nem um pouco preocupada em se mostrar agregadora.

Falta um território neutro no Brasil, um território de paz. Faltam nomes que possam fazer a ponte de que todos precisamos depois de tanto desgaste emocional e de tantas manifestações de ódio. Uma campanha pelas diretas até poderia ser este território, mas, como nos protestos de 2013, ela deveria ser apartidária, sem bandeiras, sem cores, sem acusações mútuas de parte a parte.

Uma manifestação de brasileiros, acima de tudo: quem conseguir levar a cabo este prodígio vai juntar muita gente na rua. Não mais com a esperança ilusória de 1984, mas com o cansaço acumulado de tantos anos de decepção e roubalheira.

______

Um dia, o menino Alex Tizon começou a se perguntar quem, exatamente, era a moça que trabalhava na sua casa, e que havia sido trazida pelos pais quando imigraram das Filipinas para os Estados Unidos. A resposta era simples e dura: Eudocia Tomas Pulido, a Lola, que passou 56 anos com a família, e que morreu em 2011, era uma escrava. Ela fora dada à sua mãe pelo avô em 1943, quando tinha 18 anos, e desde então não conhecera outra vida a não ser trabalhar dia e noite, sem salário e sem contato com os parentes que, contra a sua vontade, deixara para trás:

“Nenhuma outra palavra além de escravo define a vida que ela viveu. Seus dias começavam antes que os demais acordassem e terminava depois de termos ido para a cama. Ela preparava três refeições por dia, limpava a casa, servia meus pais e cuidava de mim e dos meus quatro irmãos. Meus pais nunca a remuneraram, e a repreendiam constantemente. Ela não usava correntes nos pés, mas bem podia ter usado.”

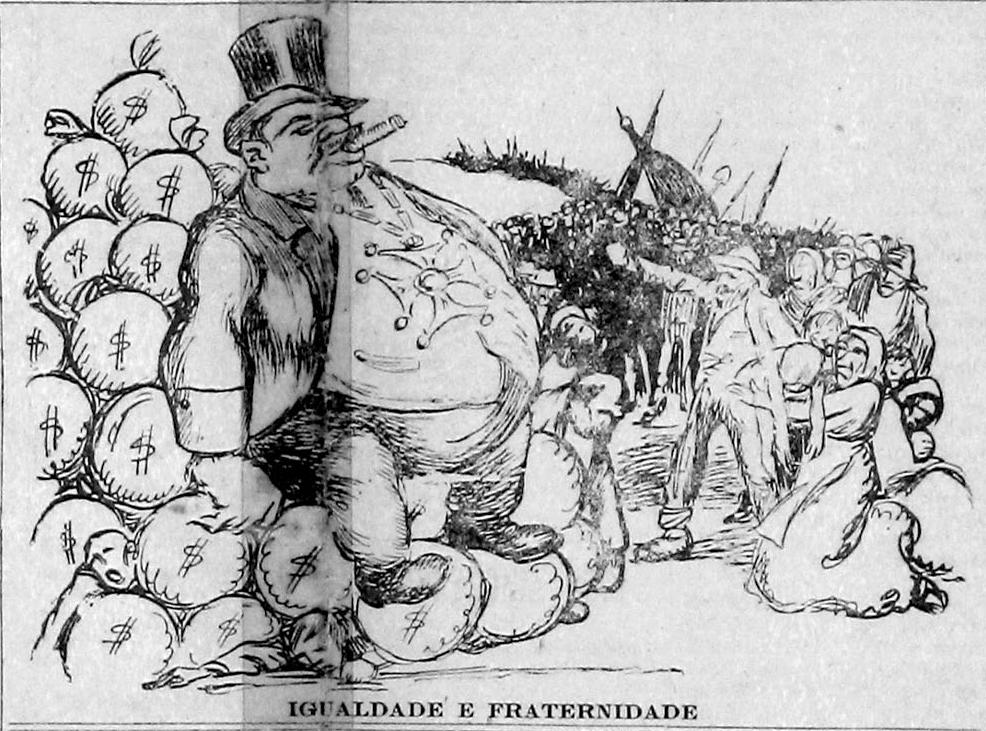

|

| Jean Baptiste Debret |

A história, que é matéria de capa da revista “The Atlantic” de junho, caiu como uma bomba na internet. Difícil avaliar a extensão do seu impacto: para muitos americanos, que associam a escravidão a lugares remotos do Terceiro Mundo, a descoberta de que ela mora ao lado está sendo um choque de realidade inesperado. Mas o debate está sendo particularmente intenso nas Filipinas, onde empregadas ganham menos de R$ 200 por mês, e onde o serviço doméstico continua sendo uma das poucas formas de ascensão social. Milhares de mulheres deixam o país anualmente para trabalhar com famílias estrangeiras, especialmente em Hong Kong e nos países árabes.

Para nós, brasileiros, a saga de Lola é tristemente familiar. Nós também tivemos as nossas meninas pobres, trazidas do interior para trabalhar a troco de nada, sem direito a educação, dignidade ou vida pessoal, babás de várias gerações, invisíveis, perdidas numa zona escura de submissão e de vago afeto: “quase um membro da família”. De quantas Lolas não ouvimos falar ao longo dos anos? Apesar da legislação, apesar das redes sociais, quantas Lolas não existem ainda por aí, em arranjos que a nossa sociedade insiste em considerar “normais”?

Alex Tizon, professor de jornalismo na Universidade do Oregon e detentor de um prêmio Pulitzer, não viveu para ver a repercussão do seu texto. Ele morreu em março passado, aos 57 anos.

“My family’s slave” está em goo.gl/P0q1wD.

Cora Rónai

Chega!

“Quando você perceber que, para produzir, precisa obter a autorização de quem não produz nada; quando se comprovar que o dinheiro flui para quem negocia não com bens, mas com favores; quando se perceber que muitos ficam ricos pelo suborno e por influência, mais que pelo trabalho, e que as leis não nos protegem deles, mas, pelo contrário, são eles que estão protegidos de você; quando perceber que a corrupção é recompensada e a honestidade se converte em autossacrifício; então poderá afirmar, sem temor de errar, que sua sociedade está condenada”.

E fomos, assim, condenados ao atraso em que vivemos!

Exatamente pelos motivos que a escritora russa Ayn Rand descreveu em 1917 mergulhamos nesta vergonhosa situação nacional. Exatos cem anos se passaram, e o procurador geral da República, Rodrigo Janot, adotou essa frase em sua acusação contra políticos de Minas.

O sistema tenebroso em vigência leva diretamente a uma classe política tentacular, dinástica, que se interpõe ao progresso, priorizando interesses insaciáveis, adotando o pé de cabra da burocracia para arrombar a nação.

Distorceu-se a democracia, apropriando-se aceleradamente dos bens comuns, das receitas escassas destinadas aos carentes. De costas para o sofrimento, o atraso secular, a pobreza que assola milhões de pessoas.

“Enganam-se muitos por muito tempo, mas não todos o tempo todo”; as cortinas caíram. Estamos assistindo à justiça divina cobrando explicações aos culpados.

A maioria das leis aprovadas nos últimos anos é de péssima qualidade, perdera-se de vista o bem geral, o interesse comum. Expandiu-se uma colcha de retalhos legislativos e de regulamentações engendradas em detrimento da maioria que trabalha com suor.

A delação do maior açougueiro do planeta, Joesley Batista, demonstra o pendor sem escrúpulos de matador, distribuindo propinas de mãos cheias, desde o mais ínfimo político até o presidente da República, conseguindo chegar aos R$ 170 bilhões anuais em receitas. Não satisfeito de ter feito do Brasil um trampolim, abateu seus cúmplices, deixando a Janot a tarefa de processar as entranhas dos delatados.

Não perdoou ninguém. Confessou que pagava quase sempre para ter trânsito, simpatia, ter leis complacentes e tapetes estendidos até na residência dos presidentes. Pagava em grande escala para sobrevoar a burocracia e para ter a caneta dos poderosos a seu favor. Matou as cobras e se mandou.

Empresas que não conseguiam apoio e financiamentos caíam nas mãos deles por preços de banana, tendo o BNDES de aliado e cúmplice, depositando centenas de milhões de dólares em contas “à disposição” dos ministros e presidentes. O impossível para qualquer um era fácil para ele. O sistema adotado pelo BNDES e por bancos oficiais era o mesmo adotado com desenvoltura por Marcelo Odebrecht, Eike Batista e outros dispostos a pagar propinas de mãos cheias. Em comum têm agora o fracasso destruindo seus efêmeros sucessos.

Podemos ver agora com clareza que, se a burocracia gigantesca, que subverte valores, fosse eficiente no combate à corrupção e na tutela do interesse popular, o Brasil seria mais próspero que a Escandinávia, mas é exatamente o contrário, um país despedaçado que lidera o ranking de injustiça, atraso e corrupção. Somos também líderes no abate de animais e em homicídios, mais de 60 mil por ano.

De relance gerou-se o maior desemprego, desamparando 14 milhões de pessoas.

O Estado precisa parar de sequestrar o desenvolvimento e, ainda, parar de criar covardes entraves a quem trabalha.

Castigar a propina como atividade hedionda, dar segurança jurídica para quem quer empreender. Possibilitar um ambiente de atividades econômicas concedendo regras claras. Banir as elites políticas e empresariais corruptas.

Em Minas temos cerca de 20 mil empreendimentos retidos nas garras do sistema de licenciamento. Basta investir no licenciamento, simplificar, autorizar. Representa mais de 1 milhão de empregos e mais de uma dezena de bilhões em arrecadação a cada ano. Somos cegos? Desperdiçamos as soluções que estão no prato.

Espantamos as boas energias ofendendo o bom senso com a barbaridade burocrática. Agora, para plantar capim, precisa também de licenciamentos arqueológicos, não bastasse outro espeleológico. Boçalidades que permitem à parentada de políticos ganhar centenas de milhões por anos sem sair da cadeira. Impondo pedágios e dificuldades para vender caras facilidades.

Isso também é corrupção, e o Estado pode suprimir essas exigências dentro de suas atribuições, exatamente por ser um motivo que atrasa a geração de empregos e de receitas públicas. E nem dinheiro para pagar a folha dos servidores existe!

O Estado é o maior vagabundo do sistema, e os senhores políticos que enchem de cargos comissionados os governos e as estatais são coadjuvantes da tragédia.

O povo de Minas sofre da velhacaria que impõe e explora o atraso e a pobreza.

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, se comprometeu, numa recente palestra aqui, em Minas, a derrubar as 2.600 horas dedicadas à burocracia pelas empresas, para 450 horas, nível de país sustentável e competitivo. Mas ele, apesar da boa intenção, se escora num presidente agonizante e, ainda, num Congresso em decomposição, órfão, em parte, dos Marcelos, Joesleys, Eikes etc.

É preciso parar de sequestrar o imenso potencial desta nação. Chega!

E fomos, assim, condenados ao atraso em que vivemos!

Exatamente pelos motivos que a escritora russa Ayn Rand descreveu em 1917 mergulhamos nesta vergonhosa situação nacional. Exatos cem anos se passaram, e o procurador geral da República, Rodrigo Janot, adotou essa frase em sua acusação contra políticos de Minas.

O sistema tenebroso em vigência leva diretamente a uma classe política tentacular, dinástica, que se interpõe ao progresso, priorizando interesses insaciáveis, adotando o pé de cabra da burocracia para arrombar a nação.

Distorceu-se a democracia, apropriando-se aceleradamente dos bens comuns, das receitas escassas destinadas aos carentes. De costas para o sofrimento, o atraso secular, a pobreza que assola milhões de pessoas.

“Enganam-se muitos por muito tempo, mas não todos o tempo todo”; as cortinas caíram. Estamos assistindo à justiça divina cobrando explicações aos culpados.

A maioria das leis aprovadas nos últimos anos é de péssima qualidade, perdera-se de vista o bem geral, o interesse comum. Expandiu-se uma colcha de retalhos legislativos e de regulamentações engendradas em detrimento da maioria que trabalha com suor.

A delação do maior açougueiro do planeta, Joesley Batista, demonstra o pendor sem escrúpulos de matador, distribuindo propinas de mãos cheias, desde o mais ínfimo político até o presidente da República, conseguindo chegar aos R$ 170 bilhões anuais em receitas. Não satisfeito de ter feito do Brasil um trampolim, abateu seus cúmplices, deixando a Janot a tarefa de processar as entranhas dos delatados.

Não perdoou ninguém. Confessou que pagava quase sempre para ter trânsito, simpatia, ter leis complacentes e tapetes estendidos até na residência dos presidentes. Pagava em grande escala para sobrevoar a burocracia e para ter a caneta dos poderosos a seu favor. Matou as cobras e se mandou.

Empresas que não conseguiam apoio e financiamentos caíam nas mãos deles por preços de banana, tendo o BNDES de aliado e cúmplice, depositando centenas de milhões de dólares em contas “à disposição” dos ministros e presidentes. O impossível para qualquer um era fácil para ele. O sistema adotado pelo BNDES e por bancos oficiais era o mesmo adotado com desenvoltura por Marcelo Odebrecht, Eike Batista e outros dispostos a pagar propinas de mãos cheias. Em comum têm agora o fracasso destruindo seus efêmeros sucessos.

Podemos ver agora com clareza que, se a burocracia gigantesca, que subverte valores, fosse eficiente no combate à corrupção e na tutela do interesse popular, o Brasil seria mais próspero que a Escandinávia, mas é exatamente o contrário, um país despedaçado que lidera o ranking de injustiça, atraso e corrupção. Somos também líderes no abate de animais e em homicídios, mais de 60 mil por ano.

De relance gerou-se o maior desemprego, desamparando 14 milhões de pessoas.

O Estado precisa parar de sequestrar o desenvolvimento e, ainda, parar de criar covardes entraves a quem trabalha.

Castigar a propina como atividade hedionda, dar segurança jurídica para quem quer empreender. Possibilitar um ambiente de atividades econômicas concedendo regras claras. Banir as elites políticas e empresariais corruptas.

Em Minas temos cerca de 20 mil empreendimentos retidos nas garras do sistema de licenciamento. Basta investir no licenciamento, simplificar, autorizar. Representa mais de 1 milhão de empregos e mais de uma dezena de bilhões em arrecadação a cada ano. Somos cegos? Desperdiçamos as soluções que estão no prato.

Espantamos as boas energias ofendendo o bom senso com a barbaridade burocrática. Agora, para plantar capim, precisa também de licenciamentos arqueológicos, não bastasse outro espeleológico. Boçalidades que permitem à parentada de políticos ganhar centenas de milhões por anos sem sair da cadeira. Impondo pedágios e dificuldades para vender caras facilidades.

Isso também é corrupção, e o Estado pode suprimir essas exigências dentro de suas atribuições, exatamente por ser um motivo que atrasa a geração de empregos e de receitas públicas. E nem dinheiro para pagar a folha dos servidores existe!

O Estado é o maior vagabundo do sistema, e os senhores políticos que enchem de cargos comissionados os governos e as estatais são coadjuvantes da tragédia.

O povo de Minas sofre da velhacaria que impõe e explora o atraso e a pobreza.

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, se comprometeu, numa recente palestra aqui, em Minas, a derrubar as 2.600 horas dedicadas à burocracia pelas empresas, para 450 horas, nível de país sustentável e competitivo. Mas ele, apesar da boa intenção, se escora num presidente agonizante e, ainda, num Congresso em decomposição, órfão, em parte, dos Marcelos, Joesleys, Eikes etc.

É preciso parar de sequestrar o imenso potencial desta nação. Chega!

Diretas-já merecem respeito

Por ignorância, esperteza ou má-fé, tem-se atribuído à eleição direta para presidente o status de elixir infalível, capaz de purgar todos os males que se abateram sobre o país. E, em um lastimável arremedo da História, acrescenta-se a ela o advérbio já, o mesmo usado em 1983-84, quando o Brasil lutava para emergir de duas décadas de ditadura.

Comparar os dias de hoje com aqueles é um acinte. Inadmissível até para os mais jovens, que não vivenciaram os limites e os horrores dos tempos de exceção. Quanto mais para os que combateram o regime que extirpou milhares da vida nacional, torturou e matou. Que impedia ir, vir, reunir, escrever, falar, cantar, atuar, pensar.

Longe de ser um movimento para beneficiar candidaturas de um ou outro, as diretas-já de 1983-84 pressupunham retomar direitos usurpados pelos militares. O que unia diferentes ideologias era a derrubada do regime. E, ao contrário da Rússia ou de Cuba, e das metralhadoras de José Dirceu e Dilma Rousseff, mirava-se a democracia - e a arma era o voto.

Ainda que seja um dos maiores instrumentos da expressão popular, o voto direto por si só não garante a democracia. Muito menos a liberdade e os direitos do cidadão. A vizinha Venezuela que o diga.

Desde Hugo Chávez sufoca-se qualquer um que discorde do mandatário. Criam-se distritos, juntas e leis eleitorais ao bel-prazer do presidente, convocam-se eleições a qualquer hora, muda-se a Constituição.

Ou seja: a urna tem pouca ou valia alguma se servir a casuísmos de eternos donos do poder, populistas e ditadores que nela se escoram para referendar seus desmandos.

Por aqui, as eventuais mudanças constitucionais de ocasião serviriam a propósitos igualmente duvidosos, abrindo precedentes perigosíssimos.

Em nome de se fazer o bem, como muitos creem, abrem-se janelas para o mal.

Se é urgente alterar a Constituição para resolver o pós-Temer – evento circunstancial, que duraria pouco mais de um ano se o presidente caísse hoje – quanta loucura bolivariana, fascista, de extremismos à direita e à esquerda não poderia ser feita amanhã, com respaldo em imediatismos?

Dirão alguns que o atual Congresso, com pelo menos um terço dos seus envolvidos em falcatruas, não teria legitimidade para escolher um presidente de forma indireta. Cabe a questão: e por que esses mesmos parlamentares seriam legítimos para aprovar uma emenda constitucional pelas diretas?

Agora, o tema diretas ganhou força pela fragilidade do presidente, abatido pela delação de Joesley Batista, o canalha, alcunha imposta pelo ex Lula em discurso no 6º Congresso Nacional do PT, que terminou ontem.

Aliás, Joesley conseguiu quase o impossível: ser igualmente odiado por Lula e Temer. E por todo o país, que considera excessivo o benefício que a ele foi concedido, rico, leve e solto. É o canalha que Lula mimou e a quem entregou R$ 12,8 bilhões de dinheiro dos brasileiros, via BNDES. E o carrasco de Temer, que estrangulou o presidente e o país.

Mesmo encurralado, Temer continua presidente, o que torna surrealista falar de eleições para sucedê-lo, sejam elas indiretas ou diretas.

Apresenta-se como um sobrevivente que tem conseguido, com aparelhos, manter a respiração. Perdeu fôlego no Congresso, mas não o suficiente para ser impedido, algo que pode vir – se vier - do TSE, que marcou para terça-feira, 6, o julgamento da ação do PSDB de cassação da chapa Dilma-Temer. Mas nada aponta que será condenado de imediato e, se for, que sairá rápido do Planalto, dadas as possibilidades de recursos.

Falar hoje em diretas-já avilta o movimento que enterrou a ditadura. Confunde as bolas. A não ser que os defensores da tese de eleições diretas para substituir Temer pretendam retirar o presidente à força. Aí, adeus democracia.

Comparar os dias de hoje com aqueles é um acinte. Inadmissível até para os mais jovens, que não vivenciaram os limites e os horrores dos tempos de exceção. Quanto mais para os que combateram o regime que extirpou milhares da vida nacional, torturou e matou. Que impedia ir, vir, reunir, escrever, falar, cantar, atuar, pensar.

Longe de ser um movimento para beneficiar candidaturas de um ou outro, as diretas-já de 1983-84 pressupunham retomar direitos usurpados pelos militares. O que unia diferentes ideologias era a derrubada do regime. E, ao contrário da Rússia ou de Cuba, e das metralhadoras de José Dirceu e Dilma Rousseff, mirava-se a democracia - e a arma era o voto.

Ainda que seja um dos maiores instrumentos da expressão popular, o voto direto por si só não garante a democracia. Muito menos a liberdade e os direitos do cidadão. A vizinha Venezuela que o diga.

Desde Hugo Chávez sufoca-se qualquer um que discorde do mandatário. Criam-se distritos, juntas e leis eleitorais ao bel-prazer do presidente, convocam-se eleições a qualquer hora, muda-se a Constituição.

Ou seja: a urna tem pouca ou valia alguma se servir a casuísmos de eternos donos do poder, populistas e ditadores que nela se escoram para referendar seus desmandos.

Por aqui, as eventuais mudanças constitucionais de ocasião serviriam a propósitos igualmente duvidosos, abrindo precedentes perigosíssimos.

Em nome de se fazer o bem, como muitos creem, abrem-se janelas para o mal.

Se é urgente alterar a Constituição para resolver o pós-Temer – evento circunstancial, que duraria pouco mais de um ano se o presidente caísse hoje – quanta loucura bolivariana, fascista, de extremismos à direita e à esquerda não poderia ser feita amanhã, com respaldo em imediatismos?

Dirão alguns que o atual Congresso, com pelo menos um terço dos seus envolvidos em falcatruas, não teria legitimidade para escolher um presidente de forma indireta. Cabe a questão: e por que esses mesmos parlamentares seriam legítimos para aprovar uma emenda constitucional pelas diretas?

Agora, o tema diretas ganhou força pela fragilidade do presidente, abatido pela delação de Joesley Batista, o canalha, alcunha imposta pelo ex Lula em discurso no 6º Congresso Nacional do PT, que terminou ontem.

Aliás, Joesley conseguiu quase o impossível: ser igualmente odiado por Lula e Temer. E por todo o país, que considera excessivo o benefício que a ele foi concedido, rico, leve e solto. É o canalha que Lula mimou e a quem entregou R$ 12,8 bilhões de dinheiro dos brasileiros, via BNDES. E o carrasco de Temer, que estrangulou o presidente e o país.

Mesmo encurralado, Temer continua presidente, o que torna surrealista falar de eleições para sucedê-lo, sejam elas indiretas ou diretas.

Apresenta-se como um sobrevivente que tem conseguido, com aparelhos, manter a respiração. Perdeu fôlego no Congresso, mas não o suficiente para ser impedido, algo que pode vir – se vier - do TSE, que marcou para terça-feira, 6, o julgamento da ação do PSDB de cassação da chapa Dilma-Temer. Mas nada aponta que será condenado de imediato e, se for, que sairá rápido do Planalto, dadas as possibilidades de recursos.

Falar hoje em diretas-já avilta o movimento que enterrou a ditadura. Confunde as bolas. A não ser que os defensores da tese de eleições diretas para substituir Temer pretendam retirar o presidente à força. Aí, adeus democracia.

Só milagre salva o país

Nem será preciso pedir licença à Ciência. O conceito de milagre na política se origina de articulações de Hannah Arendt e se aplica ao nosso horror cotidiano. Inquietante é precisar da esperança de vê-lo surgir neste momento. Um lado kleiniano me cobra: a expectativa do milagre é o reverso de uma penosa situação.

Não era para dar certo, mas o milagre da vida surgiu contra as “impossibilidades infinitas”. Nas ocupações humanas, além do acaso natural, há um fabricante do milagre: o homem é bem dotado para fazê-lo. Não exatamente um milagre econômico, que dispensou a democracia, ou o fraudulento milagre lulopetista, que usaria a democracia para não exercê-la de forma republicana.

A desastrada Dilma Rousseff foi um milagre negativo, que detonou o projeto petista de perpetuação no poder. Deslegitimou-o com má gestão e produziu grave crise econômica. O impeachment abortou de Brasília alguns dos piores inimigos íntimos da democracia, mas outros iriam surgir em seguida. E o que dizer do acaso da descoberta do doleiro Alberto Youssef, causando a Operação Lava-Jato, despertando a ação dos procuradores e juízes, os integrantes da Polícia Federal — todos atentos à investigação do que se passa nos porões da República brasileira.

Estes milagres anunciam os que virão para reconstruir a política. Aliás, o que ainda dizer das inexplicáveis manifestações de junho de 2013 em todo o Brasil? Ao descrédito dos políticos se opõe a dignidade da política, o valor do agir, aquele que, de forma consciente ou não, provoca um processo. A emergência súbita do novo, na percepção histórica de Hannah Arendt, se dá de forma inesperada, imprevisível e, por fim, inexplicável para o raciocínio causal: passa a “figurar como um milagre na conexão dos acontecimentos previsíveis”.

A pensadora alemã, morta em 1975, parece falar do Brasil de hoje, quando pergunta: “Será que a política ainda tem de algum modo um sentido?” Esta questão lhe foi despertada pelo desastre que a política já provocou e ainda é capaz de causar. Confundir a política com políticos brasileiros da atualidade — de todos os partidos —, ou com a aliança espúria, promíscua e sistêmica com setores do grande capital, que tomou de assalto o Estado, é o mesmo que enterrar a esperança e desacreditar do milagre. De alguma maneira, o cinismo e o descrédito tornam-se cúmplices do que se pretende combater.

Não é por acaso que foi lembrada recentemente a frase do pensador italiano Antonio Gramsci: “O velho resiste em morrer, e o novo não consegue nascer”. Mas este já está em gestação, enquanto aquele prepara o funeral. Mas o tempo da vida e da morte tem seu próprio critério, e não depende de pressa ou angústia. Não é preciso acreditar em milagre religioso ou sobrenatural — mas rezar menos e agir mais. Há um processo em andamento, homens em ação, aptos a provocar e resgatar a dignidade na política, a ética na gestão. A vida pulsa e reage a seus inimigos. Na ação, os homens, portando bandeira ética, são “aptos a realizar o improvável e o imprevisível”, como diria Arendt.

Paulo Sternick

Não era para dar certo, mas o milagre da vida surgiu contra as “impossibilidades infinitas”. Nas ocupações humanas, além do acaso natural, há um fabricante do milagre: o homem é bem dotado para fazê-lo. Não exatamente um milagre econômico, que dispensou a democracia, ou o fraudulento milagre lulopetista, que usaria a democracia para não exercê-la de forma republicana.

A desastrada Dilma Rousseff foi um milagre negativo, que detonou o projeto petista de perpetuação no poder. Deslegitimou-o com má gestão e produziu grave crise econômica. O impeachment abortou de Brasília alguns dos piores inimigos íntimos da democracia, mas outros iriam surgir em seguida. E o que dizer do acaso da descoberta do doleiro Alberto Youssef, causando a Operação Lava-Jato, despertando a ação dos procuradores e juízes, os integrantes da Polícia Federal — todos atentos à investigação do que se passa nos porões da República brasileira.

Estes milagres anunciam os que virão para reconstruir a política. Aliás, o que ainda dizer das inexplicáveis manifestações de junho de 2013 em todo o Brasil? Ao descrédito dos políticos se opõe a dignidade da política, o valor do agir, aquele que, de forma consciente ou não, provoca um processo. A emergência súbita do novo, na percepção histórica de Hannah Arendt, se dá de forma inesperada, imprevisível e, por fim, inexplicável para o raciocínio causal: passa a “figurar como um milagre na conexão dos acontecimentos previsíveis”.

A pensadora alemã, morta em 1975, parece falar do Brasil de hoje, quando pergunta: “Será que a política ainda tem de algum modo um sentido?” Esta questão lhe foi despertada pelo desastre que a política já provocou e ainda é capaz de causar. Confundir a política com políticos brasileiros da atualidade — de todos os partidos —, ou com a aliança espúria, promíscua e sistêmica com setores do grande capital, que tomou de assalto o Estado, é o mesmo que enterrar a esperança e desacreditar do milagre. De alguma maneira, o cinismo e o descrédito tornam-se cúmplices do que se pretende combater.

Não é por acaso que foi lembrada recentemente a frase do pensador italiano Antonio Gramsci: “O velho resiste em morrer, e o novo não consegue nascer”. Mas este já está em gestação, enquanto aquele prepara o funeral. Mas o tempo da vida e da morte tem seu próprio critério, e não depende de pressa ou angústia. Não é preciso acreditar em milagre religioso ou sobrenatural — mas rezar menos e agir mais. Há um processo em andamento, homens em ação, aptos a provocar e resgatar a dignidade na política, a ética na gestão. A vida pulsa e reage a seus inimigos. Na ação, os homens, portando bandeira ética, são “aptos a realizar o improvável e o imprevisível”, como diria Arendt.

Paulo Sternick

Meu ministro de estimação

Como muita gente tem um “bandido de estimação” e fecha os olhos a seus crimes, repetindo o refrão “todo mundo sempre roubou” para justificar violações da ética e assaltos aos cofres públicos, eu tenho hoje meu ministro de estimação. E ele não faz parte do moribundo governo Temer.

Luís Roberto Barroso é ministro do Supremo Tribunal Federal desde junho de 2013. Sua atuação para acabar com a farra do foro privilegiado para bandidos comuns na política tem sido exemplar. Seu voto, como relator, na quinta-feira, dia 1º, foi acompanhado por três colegas – Rosa Weber, Marco Aurélio Mello e a presidente Cármen Lúcia, que não costuma se antecipar dessa maneira, mineira que é. Cármen quis passar um sinal: estou atenta e de olhos bem abertos.

Os três juízes que votaram com Barroso não se deixaram constranger pela manobra de Alexandre de Moraes, que adiou a decisão. Moraes, colocado no STF por Temer, pediu vistas e falou no plenário por uma hora e meia para justificar o injustificável. Não teve tempo para estudar o assunto, Vossa Excelência?

Barroso, ao contrário de Moraes, tem os dons da concisão e da contundência. “O sistema [atual do foro privilegiado] é ruim, funciona mal, traz desprestígio para o Supremo, traz impunidade. Eu penso que a impunidade em geral no Brasil é decorrente de um sistema punitivo ineficiente. Criamos um direito penal que produziu um país de ricos delinquentes. No Brasil, as pessoas são honestas se quiserem, porque, se não quiserem, não acontece nada.”

Barroso não eleva a voz, não faz caras e bocas, não mexe na capa preta ou declama como se estivesse num palco. Não é boquirroto. Não percebo a vaidade extrema que caracteriza alguns de nossos juízes. E vocês sabem a quem me refiro. Barroso sabe dar alfinetadas elegantes. Insinuou que se opõe à blindagem de Moreira Franco, nomeado ministro por Temer após a delação da Odebrecht. Com Medida Provisória para que o “Angorá” não seja interrogado pelo juiz Sergio Moro.

Barroso não deu nome ao boi: “Basta verificar que distribuem-se cargos com foro no Supremo para impedir o alcance da Justiça de primeiro grau”. Ou seria “aos bois”, no plural? O governo se esforça para garantir foro privilegiado ao homem da mala Rodrigo Rocha Loures, imortalizado na história por sua corridinha com R$ 500 mil da JBS, após encontro com o assessor de Joesley Batista. Encontro avalizado por Temer.

Brasília é hoje cenário de uma imensa maquinação para garantir a impunidade geral, ampla e irrestrita, suprapartidária. Pode-se até aprovar o fim do foro no Congresso, mas será cancelada a prisão de deputados e senadores em casos de flagrante por crime inafiançável. Esses casos dependerão de voto nos plenários da Câmara e do Senado. Tudo é planejado para manter privilégios. Esperneiam para não ser punidos. Buscam brechas. Manipulam prazos.

No sistema atual, o foro protege não o cargo, mas as pessoas que exercem o cargo. É uma clara distorção de um mecanismo que a sociedade abomina, por perpetuar a desigualdade de direitos perante a Justiça. E para uma casta que não tem castidade nenhuma... Na visão de Barroso, “o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionado às funções desempenhadas”. O que Alexandre de Moraes & cia. podem alegar contra isso?

Segundo Barroso, existem cerca de 500 processos criminais no Supremo, entre ações penais e inquéritos, a quase totalidade contra parlamentares. Ele informou que o STF leva um ano e meio para receber uma denúncia, enquanto um juiz de primeira instância recebe a denúncia, em média, em 48 horas. Essa diferença ocorre porque o procedimento nos tribunais superiores é muito mais complexo, explicou.

Barroso tem 59 anos e se especializou em Direito Constitucional, no tema da dignidade humana. Como advogado, defendeu as pesquisas de células-tronco embrionárias, a união entre homossexuais, o aborto de fetos anencefálicos. Defendeu a proibição do nepotismo no Poder Judiciário. No ano passado, na única decisão sua a que me oponho frontalmente, concedeu perdão a José Dirceu na pena de sete anos imposta pelo escândalo do mensalão.

Hoje, a escola de samba da impunidade tem como comissão de frente a ala que protege Temer, em enredo-exaltação chamado “acabou a recessão”. Se for substituído o diretor da Polícia Federal, Temer estará imitando o presidente americano Donald Trump, que demitiu o chefe do FBI em plena investigação. Ao dar posse ao novo ministro da Justiça, Temer disse que o país vive um “conflito institucional”. O conflito existe, mas não pelo “abuso de autoridade” de juízes e procuradores que tira o sono de Temer, Lula, Dilma, Aécio e outros. O conflito existe pelo abuso de poder dos políticos.

Luís Roberto Barroso é ministro do Supremo Tribunal Federal desde junho de 2013. Sua atuação para acabar com a farra do foro privilegiado para bandidos comuns na política tem sido exemplar. Seu voto, como relator, na quinta-feira, dia 1º, foi acompanhado por três colegas – Rosa Weber, Marco Aurélio Mello e a presidente Cármen Lúcia, que não costuma se antecipar dessa maneira, mineira que é. Cármen quis passar um sinal: estou atenta e de olhos bem abertos.

Os três juízes que votaram com Barroso não se deixaram constranger pela manobra de Alexandre de Moraes, que adiou a decisão. Moraes, colocado no STF por Temer, pediu vistas e falou no plenário por uma hora e meia para justificar o injustificável. Não teve tempo para estudar o assunto, Vossa Excelência?

Barroso, ao contrário de Moraes, tem os dons da concisão e da contundência. “O sistema [atual do foro privilegiado] é ruim, funciona mal, traz desprestígio para o Supremo, traz impunidade. Eu penso que a impunidade em geral no Brasil é decorrente de um sistema punitivo ineficiente. Criamos um direito penal que produziu um país de ricos delinquentes. No Brasil, as pessoas são honestas se quiserem, porque, se não quiserem, não acontece nada.”

Barroso não eleva a voz, não faz caras e bocas, não mexe na capa preta ou declama como se estivesse num palco. Não é boquirroto. Não percebo a vaidade extrema que caracteriza alguns de nossos juízes. E vocês sabem a quem me refiro. Barroso sabe dar alfinetadas elegantes. Insinuou que se opõe à blindagem de Moreira Franco, nomeado ministro por Temer após a delação da Odebrecht. Com Medida Provisória para que o “Angorá” não seja interrogado pelo juiz Sergio Moro.

Barroso não deu nome ao boi: “Basta verificar que distribuem-se cargos com foro no Supremo para impedir o alcance da Justiça de primeiro grau”. Ou seria “aos bois”, no plural? O governo se esforça para garantir foro privilegiado ao homem da mala Rodrigo Rocha Loures, imortalizado na história por sua corridinha com R$ 500 mil da JBS, após encontro com o assessor de Joesley Batista. Encontro avalizado por Temer.

Brasília é hoje cenário de uma imensa maquinação para garantir a impunidade geral, ampla e irrestrita, suprapartidária. Pode-se até aprovar o fim do foro no Congresso, mas será cancelada a prisão de deputados e senadores em casos de flagrante por crime inafiançável. Esses casos dependerão de voto nos plenários da Câmara e do Senado. Tudo é planejado para manter privilégios. Esperneiam para não ser punidos. Buscam brechas. Manipulam prazos.

No sistema atual, o foro protege não o cargo, mas as pessoas que exercem o cargo. É uma clara distorção de um mecanismo que a sociedade abomina, por perpetuar a desigualdade de direitos perante a Justiça. E para uma casta que não tem castidade nenhuma... Na visão de Barroso, “o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionado às funções desempenhadas”. O que Alexandre de Moraes & cia. podem alegar contra isso?

Segundo Barroso, existem cerca de 500 processos criminais no Supremo, entre ações penais e inquéritos, a quase totalidade contra parlamentares. Ele informou que o STF leva um ano e meio para receber uma denúncia, enquanto um juiz de primeira instância recebe a denúncia, em média, em 48 horas. Essa diferença ocorre porque o procedimento nos tribunais superiores é muito mais complexo, explicou.

Barroso tem 59 anos e se especializou em Direito Constitucional, no tema da dignidade humana. Como advogado, defendeu as pesquisas de células-tronco embrionárias, a união entre homossexuais, o aborto de fetos anencefálicos. Defendeu a proibição do nepotismo no Poder Judiciário. No ano passado, na única decisão sua a que me oponho frontalmente, concedeu perdão a José Dirceu na pena de sete anos imposta pelo escândalo do mensalão.

Hoje, a escola de samba da impunidade tem como comissão de frente a ala que protege Temer, em enredo-exaltação chamado “acabou a recessão”. Se for substituído o diretor da Polícia Federal, Temer estará imitando o presidente americano Donald Trump, que demitiu o chefe do FBI em plena investigação. Ao dar posse ao novo ministro da Justiça, Temer disse que o país vive um “conflito institucional”. O conflito existe, mas não pelo “abuso de autoridade” de juízes e procuradores que tira o sono de Temer, Lula, Dilma, Aécio e outros. O conflito existe pelo abuso de poder dos políticos.

Temor de delação expõe a fragilidade de Temer

A prisão de Rodrigo Rocha Loures potencializou um fenômeno surgido há duas semanas em Brasília. Tomados por uma espécie de Loresfobia, Michel Temer, seus ministros e apoiadores políticos mais próximos vivem o temor de uma delação que está por vir. O presidente poderia imunizar-se contra o risco de intoxicação. Bastaria romper com o amigo e ex-assessor, desqualificando-o. Mas Temer faz o oposto. Elogia publicamente um personagem que foi preso por traficar influência e receber do Grupo JBS uma mala com propina de R$ 500 mil. Temer soa como refém do potencial delator. É como se o adulasse em troca de proteção.

Temer e seus operadores esboçam o discurso que pretendem esgrimir na hipótese de Rocha Loures se tornar um colaborador da Justiça. Dirão que ele foi vítima de uma cilada urdida por um empresário desonesto, Joesley Batista, em parceria com uma Procuradoria que conspira contra a estabilidade do governo. Afirmarão, de resto, que não há na atual gestão nenhum vestígio de favores que o governo possa ter prestado à JBS em troca da mala de dinheiro que Rocha Loures, num misto de confissão e arrepemento, devolveu depois de ter sido filmado.

A versão do procurador-geral Rodrigo Janot é mais simples. Para ele, Rocha Loures agiu como um “verdadeiro longa manus” do presidente. Quer dizer: indicado por Temer como a pessoa de sua “estrita confiança” a quem Joesley deveria encaminhar as pendências da JBS no governo, Rocha Loures representa um prolongamento da mão do próprio presidente. Nessa versão da Procuradoria, as digitais que aparecem na mala são do preposto de Temer. Mas o dinheiro destinava-se ao próprio presidente —exatamente como informaram os delatores da JBS em seus depoimentos.

Temer pode espernear como quiser. Pode repetir que o áudio em que soou indicando Rocha Loures a Joesley foi editado. Pode afirmar que os delatores da JBS foram tratados a pão de ló por Janot. Pode insistir na tese de que o ministro Edson Fachin, que mandou prender Rocha Loures, não é o juiz natural do caso. Mas nada vai apagar a impressão de que falta alguma coisa à reação oficial. Há no discurso do governo como um todo e nas palavras do presidente em particular um déficit de indignação.

Ao referir-se a Rocha Loures numa entrevista com pessoa “de boa índole, de muito boa índole”, Temer abusou da paciência da plateia. Ao sustentar noutra entrevista que o ex-assessor, não é senão “vítima de uma armação”, o presidente ofendeu a inteligência alheia. É como se a autoridade máxima da República pedisse ao brasileiro para fazer o papel de bobo. É como se rogasse aos patrícios que, pelo bem da nação, fingissem não notar a fragilidade do presidente.

Temer e seus operadores esboçam o discurso que pretendem esgrimir na hipótese de Rocha Loures se tornar um colaborador da Justiça. Dirão que ele foi vítima de uma cilada urdida por um empresário desonesto, Joesley Batista, em parceria com uma Procuradoria que conspira contra a estabilidade do governo. Afirmarão, de resto, que não há na atual gestão nenhum vestígio de favores que o governo possa ter prestado à JBS em troca da mala de dinheiro que Rocha Loures, num misto de confissão e arrepemento, devolveu depois de ter sido filmado.

Temer pode espernear como quiser. Pode repetir que o áudio em que soou indicando Rocha Loures a Joesley foi editado. Pode afirmar que os delatores da JBS foram tratados a pão de ló por Janot. Pode insistir na tese de que o ministro Edson Fachin, que mandou prender Rocha Loures, não é o juiz natural do caso. Mas nada vai apagar a impressão de que falta alguma coisa à reação oficial. Há no discurso do governo como um todo e nas palavras do presidente em particular um déficit de indignação.

Ao referir-se a Rocha Loures numa entrevista com pessoa “de boa índole, de muito boa índole”, Temer abusou da paciência da plateia. Ao sustentar noutra entrevista que o ex-assessor, não é senão “vítima de uma armação”, o presidente ofendeu a inteligência alheia. É como se a autoridade máxima da República pedisse ao brasileiro para fazer o papel de bobo. É como se rogasse aos patrícios que, pelo bem da nação, fingissem não notar a fragilidade do presidente.

Ditadura do mercado

A diferença (entre a ditadura e o capitalismo) é que não é a ditadura como nós conhecemos. É o que eu chamo de «capitalismo autoritário». A ditadura tinha cara, e nós dizíamos é aquela, ou aqueles militares, o Hitler, o Franco, o Pinochet, mas agora não tem cara. E como não tem cara não sabemos contra quem lutar. Não há contra quem lutar. O mercado não tem cara, só tem nome. Está em toda a parte e não podemos identificá-lo, dizer «és tu». Mesmo as pessoas que lutaram contra a ditadura, entrando na democracia acham que não têm mais que lutar. E os problemas estão todos aí. O mercado pode tornar-se uma ditadura

José Saramago

No planeta dinheiro, reformas são mais importantes que crise moral do governo

O clima de forte incerteza política que toma conta do país desde a delação premiada dos irmãos Batista, donos da JBS, parece estar longe de tirar o sono de investidores estrangeiros interessados em fazer negócios no Brasil. Na visão de alguns, a crise instalada em Brasília é uma tormenta passageira sem força para alterar os rumos da retomada do crescimento da economia brasileira, que começa a ensaiar alguns pequenos sinais de melhora. “O Brasil não perdeu a década e os fundamentos econômicos também não se perderam”, avalia Hélio Magalhães, presidente do Citibank no Brasil, que participou do Fórum de Investimentos 2017, em São Paulo. Como ele, os executivos ouvidos pelo EL PAÍS durante o evento aponta a crise política como um empecilho no curto prazo, mas as reformas em andamento são garantia de uma mudança bem-vinda. “Há uma solidez econômica e institucional no Brasil, uma certeza de que o país é capaz de lidar com a crise política”, disse a este jornal o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), Luis Moreno. O BID está ampliando investimentos no Brasil e abriu um segundo escritório no país, de olho em novos projetos.

O resultado do PIB divulgado nesta semana, que apresentou crescimento de 1% no primeiro trimestre, após dois anos de queda, era a prova cabal que o Governo precisava para convencer o mercado de que o futuro será melhor que o passado. Não é o fim da recessão ainda, como o presidente Michel Temer anunciou no Twitter nesta quinta, mas ajuda a fortalecer a narrativa da equipe econômica para convencer as empresas a mudar de postura. Apesar do entusiasmo com as reformas, a taxa de investimentos ainda está em baixa: 15,6% em relação ao PIB no primeiro trimestre deste ano, a mais baixa desde os anos 90.

Poucos dias após a delação da JBS, o sentimento entre os interessados em investir no Brasil era de tensão, como constatou Andoni Hernández, consultor em direito estrangeiro, do escritório Demarest, que recebe demandas de interessados do exterior, em conhecer as potencialidades do país. “Não vou negar que o clima político causa reticência e que investidores estrangeiros ficam com pé atrás. Mas essa é uma visão generalista”, diz Hernández, que cuida dos clientes ibero-americanos, e tem o pulso de como o Brasil este sendo visto lá fora. Se em 2015 e 2016 a posição era de cautela, diz ele, este ano o interesse voltou com a agenda de infraestruturas do Governo.

David Fleischer, cientista político americano naturalizado brasileiro, diz não ter dúvidas que os investidores estrangeiros estão mais de olho na economia e menos interessados nos problemas domésticos do país. "A crise política afeta menos as decisões deles. Tanto é assim que o investimento estrangeiro direto continua crescendo desde janeiro", argumentou. No acumulado de 2017 até abril, o ingresso de investimentos estrangeiros destinados ao setor produtivo somou 45,44 bilhões de dólares. No mesmo período, em 2016, o investimento estrangeiro alcançou 33,3 bilhões.

Um dos endereços desses recursos são as obras de infraestrutura. As concessões de quatro aeroportos, em março, por exemplo, trouxeram capital da Alemanha, Suíça e França, que vieram pelos grupos Fraport, Zurich e Vinci, respectivamente.

A crise política que colabora com a letargia na economia parece também ter um efeito colateral para os estrangeiros, uma vez que os ‘ativos’ do Brasil estariam a preços convidativos, como sugeriu o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, durante palestra a investidores. “Este é o momento certo de investir, antes que o país esteja mais valorizado. Quem está presente desde o começo do ciclo [de recuperação da economia], serão a se beneficiar”, afirmou.

O resultado do PIB divulgado nesta semana, que apresentou crescimento de 1% no primeiro trimestre, após dois anos de queda, era a prova cabal que o Governo precisava para convencer o mercado de que o futuro será melhor que o passado. Não é o fim da recessão ainda, como o presidente Michel Temer anunciou no Twitter nesta quinta, mas ajuda a fortalecer a narrativa da equipe econômica para convencer as empresas a mudar de postura. Apesar do entusiasmo com as reformas, a taxa de investimentos ainda está em baixa: 15,6% em relação ao PIB no primeiro trimestre deste ano, a mais baixa desde os anos 90.

Poucos dias após a delação da JBS, o sentimento entre os interessados em investir no Brasil era de tensão, como constatou Andoni Hernández, consultor em direito estrangeiro, do escritório Demarest, que recebe demandas de interessados do exterior, em conhecer as potencialidades do país. “Não vou negar que o clima político causa reticência e que investidores estrangeiros ficam com pé atrás. Mas essa é uma visão generalista”, diz Hernández, que cuida dos clientes ibero-americanos, e tem o pulso de como o Brasil este sendo visto lá fora. Se em 2015 e 2016 a posição era de cautela, diz ele, este ano o interesse voltou com a agenda de infraestruturas do Governo.

David Fleischer, cientista político americano naturalizado brasileiro, diz não ter dúvidas que os investidores estrangeiros estão mais de olho na economia e menos interessados nos problemas domésticos do país. "A crise política afeta menos as decisões deles. Tanto é assim que o investimento estrangeiro direto continua crescendo desde janeiro", argumentou. No acumulado de 2017 até abril, o ingresso de investimentos estrangeiros destinados ao setor produtivo somou 45,44 bilhões de dólares. No mesmo período, em 2016, o investimento estrangeiro alcançou 33,3 bilhões.

Um dos endereços desses recursos são as obras de infraestrutura. As concessões de quatro aeroportos, em março, por exemplo, trouxeram capital da Alemanha, Suíça e França, que vieram pelos grupos Fraport, Zurich e Vinci, respectivamente.

A crise política que colabora com a letargia na economia parece também ter um efeito colateral para os estrangeiros, uma vez que os ‘ativos’ do Brasil estariam a preços convidativos, como sugeriu o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, durante palestra a investidores. “Este é o momento certo de investir, antes que o país esteja mais valorizado. Quem está presente desde o começo do ciclo [de recuperação da economia], serão a se beneficiar”, afirmou.

1984 (abertura)

Era um dia frio e luminoso de abril, e os relógios davam treze horas. Winston Smith, queixo enfado no peito no esforço de esquivar-se do vento cruel, passou depressa pelas portas de vidro das Mansões Victory, mas não tão depressa que evitasse a entrada de uma lufada de poeira arenosa junto com ele.

O vestíbulo cheirava a repolho cozido e a velhos capachos de pano trançado. Numa das extremidades, um pôster colorido, grande demais para ambientes fechados, estava pregado na parede. Mostrava simplesmente um rosto enorme, com mais de um metro de largura: o rosto de um homem de uns quarenta e cinco anos, de bigodão preto e feições rudemente agradáveis. Winston avançou para a escada. Não adiantava tentar o elevador. Mesmo quando tudo ia bem, era raro que funcionasse, e agora a eletricidade permanecia cortada enquanto houvesse luz natural. Era parte do esforço de economia durante os preparativos para a Semana do Ódio. O apartamento ficava no sétimo andar e Winston, com seus trinta e nove anos e sua úlcera varicosa acima do tornozelo direito, subiu devagar, parando para descansar várias vezes durante o trajeto. Em todos os patamares, diante da porta do elevador, o pôster com o rosto enorme fitava-o da parede. Era uma dessas pinturas realizadas de modo a que os olhos o acompanhem sempre que você se move. O GRANDE IRMÃO ESTÁ DE OLHO E M VOCÊ, dizia o letreiro, embaixo.

No interior do apartamento, uma voz agradável lia alto uma relação de cifras que de alguma forma dizia respeito à produção de ferro-gusa. A voz saía de uma placa oblonga de metal semelhante a um espelho fosco, integrada à superfície da parede da direita. Winston girou um interruptor e a voz diminuiu um pouco, embora as palavras continuassem inteligíveis. O volume do instrumento (chamava-se teletela) podia ser regulado, mas não havia como desligá-lo completamente. Winston foi para junto da janela: o macacão azul usado como uniforme do Partido não fazia mais que enfatizar a magreza de seu corpo frágil, miúdo. Seu cabelo era muito claro, o rosto naturalmente sanguíneo, a pele áspera por causa do sabão ordinário, das navalhas cegas e do frio do inverno que pouco antes chegara ao fim.

Fora, mesmo visto através da vidraça fechada, o mundo parecia frio. Lá embaixo, na rua, pequenos rodamoinhos de vento formavam espirais de poeira e papel picado e, embora o sol brilhasse e o céu fosse de um azul áspero, a impressão que se tinha era de que não havia cor em coisa alguma a não ser nos pôsteres colados por toda parte. Não havia lugar de destaque que não ostentasse aquele rosto de bigode negro a olhar para baixo. Na fachada da casa logo do outro lado da rua, via-se um deles. O GRANDE IRMÃO ESTÁ DE OLHO E M VOCÊ, dizia o letreiro, enquanto os olhos escuros pareciam perfurar os de Winston. Embaixo, no nível da rua, outro pôster, esse com um dos cantos rasgado, adejava operosamente ao vento, ora encobrindo, ora expondo uma palavra solitária: Socing. Ao longe, um helicóptero, voando baixo sobre os telhados, pairou um instante como uma libélula e voltou a afastar-se a grande velocidade, fazendo uma curva. Era a patrulha policial, bisbilhotando pelas janelas das pessoas. As patrulhas, contudo, não eram um problema. O único problema era a Polícia das Ideias.

O vestíbulo cheirava a repolho cozido e a velhos capachos de pano trançado. Numa das extremidades, um pôster colorido, grande demais para ambientes fechados, estava pregado na parede. Mostrava simplesmente um rosto enorme, com mais de um metro de largura: o rosto de um homem de uns quarenta e cinco anos, de bigodão preto e feições rudemente agradáveis. Winston avançou para a escada. Não adiantava tentar o elevador. Mesmo quando tudo ia bem, era raro que funcionasse, e agora a eletricidade permanecia cortada enquanto houvesse luz natural. Era parte do esforço de economia durante os preparativos para a Semana do Ódio. O apartamento ficava no sétimo andar e Winston, com seus trinta e nove anos e sua úlcera varicosa acima do tornozelo direito, subiu devagar, parando para descansar várias vezes durante o trajeto. Em todos os patamares, diante da porta do elevador, o pôster com o rosto enorme fitava-o da parede. Era uma dessas pinturas realizadas de modo a que os olhos o acompanhem sempre que você se move. O GRANDE IRMÃO ESTÁ DE OLHO E M VOCÊ, dizia o letreiro, embaixo.

No interior do apartamento, uma voz agradável lia alto uma relação de cifras que de alguma forma dizia respeito à produção de ferro-gusa. A voz saía de uma placa oblonga de metal semelhante a um espelho fosco, integrada à superfície da parede da direita. Winston girou um interruptor e a voz diminuiu um pouco, embora as palavras continuassem inteligíveis. O volume do instrumento (chamava-se teletela) podia ser regulado, mas não havia como desligá-lo completamente. Winston foi para junto da janela: o macacão azul usado como uniforme do Partido não fazia mais que enfatizar a magreza de seu corpo frágil, miúdo. Seu cabelo era muito claro, o rosto naturalmente sanguíneo, a pele áspera por causa do sabão ordinário, das navalhas cegas e do frio do inverno que pouco antes chegara ao fim.

George Orwell

Assinar:

Comentários (Atom)