segunda-feira, 11 de dezembro de 2023

Jornal, o fole incansável que assopra a vaidade humana

Pelo jornal, e pela reportagem que será a sua função e a sua força, tu desenvolverás, no teu tempo e na tua terra, todos os males da Vaidade!

Como a reportagem hoje se exerce, menos sobre os que influem nos negócios do Mundo, ou nas direções do pensamento, do que, como diz a Bíblia, sobre toda a sorte e condições de gente vã, desde os jóqueis até aos assassinos, a sua indiscriminada publicidade concorre pouco para a documentação da história, e muito, prodigiosamente, escandalosamente, para a propagação das vaidades! O jornal é com efeito o fole incansável que assopra a vaidade humana, lhe irrita e lhe espalha a chama. De todos os tempos é ela, a vaidade do homem! Já sobre ela gemeu o gemebundo Salomão, e por ela se perdeu Alcibíades, talvez o maior dos Gregos. Incontestavelmente, porém, meu Bento, nunca a vaidade foi, como no nosso danado século XIX, o motor ofegante do pensamento e da conduta.

Nestes estados de civilização, ruidosos e ocos, tudo deriva da vaidade, tudo tende à vaidade. E a forma nova da vaidade para o civilizado consiste em ter o seu rico nome impresso no jornal, a sua rica pessoa comentada no jornal! Vir no jornal! Eis hoje a impaciente aspiração e a recompensa suprema! Nos regimes aristocráticos o esforço era obter, senão já o favor, ao menos o sorriso do Príncipe. Nas nossas democracias a ânsia da maioria dos mortais é alcançar em sete linhas o louvor do jornal. Para se conquistarem essas sete linhas benditas, os homens

praticam todas as ações—mesmo as boas.

Eça de Queirós, "A Correspondência de Fradique Mendes"

A cidade por um fio

Para os mais afeitos a explicações estruturais, o que acorre à primeira vista é a desigualdade socioeconômica. Há bastante tempo, durante o comício das Diretas Já, chamou a atenção de um dos organizadores a presença de um homem de aparência humilde à frente dos assistentes. Puxou conversa e perguntou-lhe o que achava da manifestação. A resposta, inequívoca: ele estava interessado apenas no que poderia sobrar das madeiras do palanque.

Isso se explicaria por desigualdade de cidadania, mas fica aquém do fenômeno das depredações. De fato, na Cidade do México, uma das maiores metrópoles mundiais, onde igualdade não é apregoada como virtude, não se depreda nem se picha. Existe a hipótese de que o local se orgulha de seu patrimônio. Nada que se correlacione com a violência extrema dos cartéis nem com o tráfico humano. Mas os equipamentos urbanos parecem escapar.

Uma cidade pode ser apreendida no imaginário coletivo, ao modo do que foi na Antiguidade, como um corpo humano, com cabeça, tronco e membros. O sentimento gerado por analogias dessa ordem corresponde a pulsões variadas, inclusive à de fome, como já especulou Carl Jung. No limite da obtenção de recursos pelos desfavorecidos, a cidade se destrói, autodevorando-se.

Isso pode também corresponder aos efeitos de uma guerra civil molecular travada à revelia dos poderes constituídos. A metrópole carioca é laboratório de gestões brutalistas em territórios predados por formas novas de colonialismo interno. O corpo da urbe sofre, por um lado, de amputações espaciais por empresas vorazes. Por outro, de regimes ditatoriais nos enclaves controlados por facções criminosas. Enorme é o sofrimento moral, sobrevoado por abutres religiosos.

Na prática, para o cidadão que das Diretas Já aspirava só à madeira do palanque, a militarização não acabou, as armas dos tiranos apenas mudaram de mãos. E o capital intensificou a depredação, reservando às elites os experimentos de cidade inteligente. Em certos estados, o furor extrativista parece abstrato, menos no que deixa: lama, mortos, crateras. No Rio, é mesmo concreto o desamparo físico e moral. Mas a ironia objetiva dos estratos subalternos, ao modo de cupins demolidores, é a devoração do corpo funcional da cidade.

Desumanização

A desumanização dos palestinianos permitiu à comunidade internacional suportar os contínuos ataques israelitas em GazaPhilippe Lazzarini, chefe da agência da ONU para os refugiados palestinos

Dores do mundo

No massacre do Hamas contra civis israelenses, em 7 de outubro, os momentos mais sórdidos da infâmia foram mano a mano, com o algoz terrorista inebriado pelo terror da vítima em suas mãos. Missão cumprida. No caso dos bombardeios punitivos de Israel, o disparo vem à distância, não tem autoria, e as mortes que provoca não têm rosto. Os ainda vivos, em fuga, também não. Missão em curso.

Psicólogos sociais esquadrinham pesquisas atestando quanto o ser humano procura encontrar alguma coerência, propósito ou significado à vida, ao ato e ao fato de viver. Neste fim de 2023, os tempos são de desnorteamento e dor — uma dor, ora individual, ora coletiva, que não usa máscara. De qualquer ângulo que se olhe, o que se vê é um vácuo — vácuo de compaixão, excesso de certezas vazias. Tomar conta deste mundo dá trabalho e exige paciência, já sabia Clarice Lispector.

Em tempos assim, é um deleite inofensivo e terno frequentar o site The Red Hand Files, criado por Nick Cave cinco anos atrás. O extraordinário músico australiano, que frequentou os cantos mais escuros da alma humana, havia perdido dois filhos (o adolescente Arthur caiu de um precipício na Inglaterra, e Jethro, aos 31 anos, sofreu morte súbita). Cave conseguiu se reerguer abrindo um canal de comunicação direta com a vida, na pessoa de sua legião de fãs. Passou a responder, pessoalmente, à enxurrada de perguntas que lhe chegam por escrito — até o ano passado elas somavam mais de 50 mil. Suas respostas são singelas e profundas, nunca impensadas ou insinceras.

Uma alma inquieta chamada Raymond, de Dallas (Texas), queria saber se o cantor se considerava otimista. Recebeu a seguinte resposta:

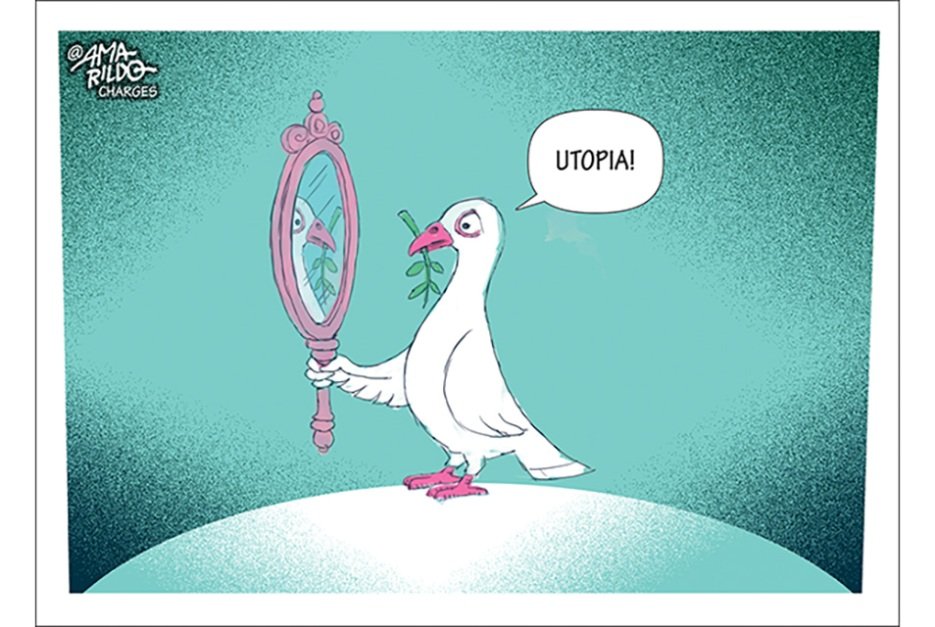

— Esperança e otimismo podem ser forças diferentes, quase opostas. A esperança brota de um sofrer sentido. É a centelha desafiadora e dissidente que se recusa a ser extinta. O otimismo pode ser o negacionismo do tal sofrer, o medo de encarar a escuridão, a ausência de percepção, uma espécie de cegueira do real. Esperança é amadurecimento e desobediência. Otimismo pode ser temeroso e falso.

Outro seguidor, da Eslovênia, perguntou se a inteligência artificial seria capaz de criar o sublime (na canção ou em música). Cave primeiro citou o autor de “Sapiens”, Yuval Noah Harari, para quem a IA será capaz de criar músicas ainda melhores que os humanos, pois conseguirá mapear o estado d’alma de quem faz o pedido. Um algoritmo sob medida para satisfazer à necessidade emocional do cliente — se está sentindo alegria, tristeza, saudade, desejo.

— Só que músicas fazem bem mais que isso — esclareceu o cantor. — Uma canção excepcional nos inunda de assombro, e essa sensação deriva exclusivamente de nossos limites como seres humanos. Tem a ver com a audácia humana de ir além de nosso potencial.

Ou, como definiu Franz Kafka, música é o som da alma, a voz direta do mundo subjetivo.

Até mesmo à pergunta raiz das civilizações:

— Deus existe?

Ele respondeu de forma franca:

— Não tenho nenhuma evidência num sentido ou noutro, mas talvez essa não seja a pergunta correta. Para mim, a questão é “o que significa crer?”. Mesmo contra a vontade, acho impossível não crer ou, pelo menos, não se envolver com a busca por uma resposta, o que no fundo dá no mesmo. Minha vida está dominada pela noção de Deus, seja por sua presença ou ausência.

São muitas as dores do mundo, e neste período de festas judaico-cristãs parece até imperativo embalar-se em crenças. Só que elas de pouco ou nada adiantam quando o ser humano perde contato com a humanidade.